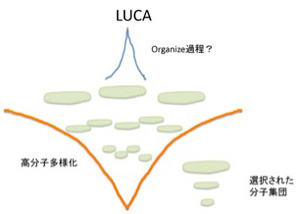

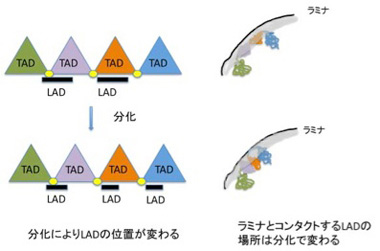

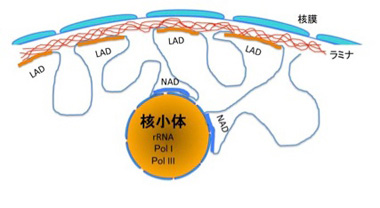

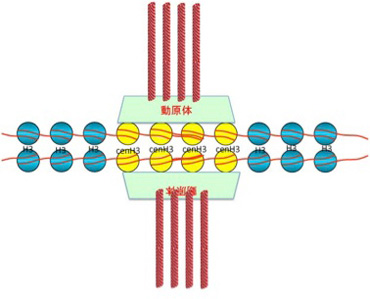

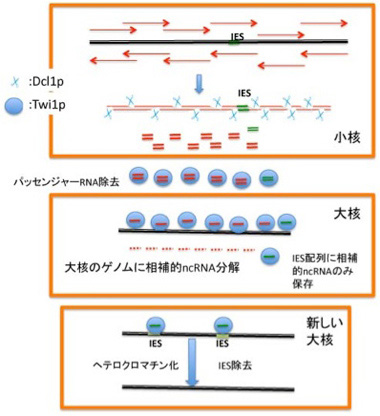

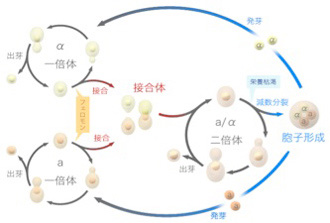

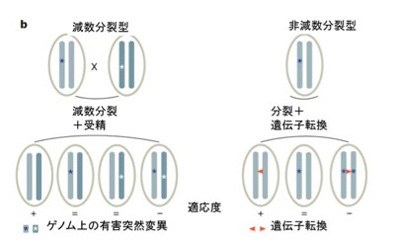

1、ゲノム科学

5、言語の誕生

6、文字の歴史

2018年4月16日

今回から文字の誕生とその歴史を考える。ただ、ここで文字と表現しているのは、Writing(書くこと)という大きな意味で使っていく。

現在世界には6000を越す言語があるが、では文字はどのぐらいあるのかと考えると、世界中探しても、現在使用されている文字体系は数えられる程度しかないように思う(一応学校で教えている体系だった文字のみを想定している)。漢字とともにどの国でも使っていない表意文字を持つ日本や韓国に暮らしていると、言語一つ一つに異なる文字があるように思ってしまうが、例えばヨーロッパ、北米、南米、オーストラリア、アフリカ諸国を見てみると、キリル文字も含めアルファベットのバリエーションとして片付けることができる。詳しく見れば各言語に対応する文字にも少しずつ違いはあるが、それでもそれぞれを歴史的に遡ればほぼ同じ起源に行き当たる。もちろん、アフリカやアメリカのように、現在は使われていないが、独自の文字を持っていた言語も多い。ただ、このような独特の文字体系ですら起源をたどると、メソポタミアに残された文字まで辿れるのではないかと言われている。このようにそれぞれ独立に発生したと考えられる多くの話し言葉(ここではS言語と呼ぶ)と異なり、文字は生物の進化と同じで、階層的系統樹を持っている。

なぜ同じ言語の媒体なのに、これほどの差があるのだろう?答は以下のように言えるだろう。

「S言語と文字は独立して発生しそれぞれの言語の中で統合され新しい言語体系を形成している。しかし、一人一人の個人にとっては常にS言語が優先されてしまう構造になっているからだ。」

すなわち、私たちが生後最初に触れるのがS言語で、視覚による文字が文字として認識されるのはずっと後だ。さらに誤解を恐れず単純化すると、文字はどんなS言語にもなんとか合わせて使うことができる。

このことは我々日本語を考えればすぐわかる。日本語には全く独自の表音文字が2種類も存在する。しかし、これがなくても、また中国から受け継いだ漢字がなくても、ローマ字を日本語の文字として利用することは明日からでも可能だ。実際、明治政府発足後、当時の文部大臣森有礼がこの可能性を真剣に考えたと聞く。ひょっとしたら、これから漢字を習わなければならない小学生なら、全部ローマ字に変えることを断固支持するかもしれない。しかし、同じ小学生に、明日から英語にS言語を換えると言ったら大反対するだろう。このように、例えばローマ字は音を表す道具として、少し改良を加えればどの言語にも対応できるよう発達してきている。また、文字を覚え出すのは早くても3歳以降だ。一方、S言語の大枠は3歳までに頭の中に形成されている。このため、文字は常にS言語に対して従属的関係になる。

しかし一旦文字を使い出すと、文字は大量の情報を扱うことを可能にする。実際、文字を習うために私たちは脳のかなりの部分を犠牲にすることが、失読症の研究からわかっている。この文字により扱える情報量のおかげで、現在私たちが使っている言語体系のかなりの部分は、文字を介して形成されて来た。このため、おそらく我々成人の脳内に存在する言語体系でも文字の地位は、S言語をはるかに凌駕するようになっているのと思う。このように、言語はS言語、あるいは文字だけで定義できるものではなく、実際にはジェスチャーも総合された体系として見るのが正しい。

以上のことから、

などが、S言語と文字の関係として見えてくる。このことから、文字の歴史を知ることは、S言語とは独立して発達してきた言語(コミュニケーション体系)が、S言語と一体化して新しい言語体系を誕生させる過程を知ることと同じであることがわかる。

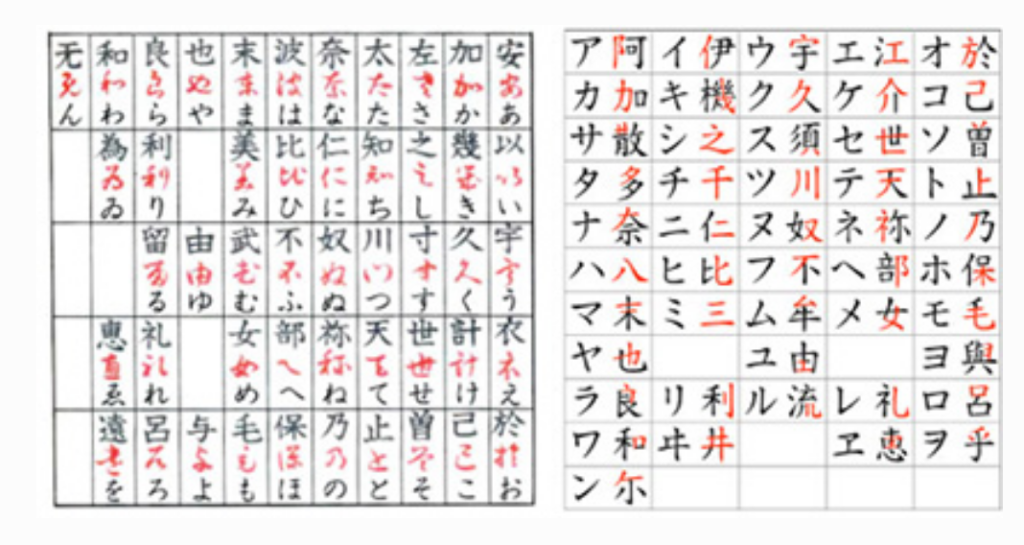

先に述べたように、様々な遺物から文字の起源をたどると、メソポタミアの絵文字にまでさかのぼれることが知られている(次回以降見ていく)。最初は意味を持つ文字(logogram)としてスタートしても、漢字を除いてほぼ全ての文字は、表意文字を捨て音やシラブルを表す文字へと転換を遂げる。これを概観するのが今回からのテーマだが、この歴史を学んでみると、現在我々が使っている日本語は、表意文字が表音文字へと変化していった多くの文字の歴史をそのまま残している、いわば生きた化石のように思えてくる。そこで、文字の最初は日本語を見直すところから始めたい。この生きた化石のような文字を使っている珍しい民族だからこそ、日本人は、表音文字(phonogram)のみを使っている人たちより、文字の成立過程や、S言語と文字の関係を、はるかに深く理解できるのではないかと思う。

まず、文字がS言語に固有のものではないこと、すなわち独立して誕生していいことは、日本語にとって文字が中国大陸からの輸入品であることからわかる。文字は、S言語に固有のものである必要はない。しかし、独立して発生した文字とS言語は、互いに統合された一体化した体系になる必要がある。日本語で言えば、中国の漢字に加えて平仮名とカタカタを誕生させ、漢字も日本語に固有の文字に生まれ変わらせたことがこれに相当する。同じように、ベトナム語のチュノムも、漢語をベトナムのS言語に合わせるために形成された文字だ。ただ、チュノムは漢字を単純化することなく、ベトナム風にアレンジして使ったため、大衆化が難しかった。そのためフランスによる占領時代に、結局チュノムや漢字は排除され、現在ではアルファベットをベースにした独自の文字が出来上がっている(図1)。

このように、文字とS言語は独立して誕生し、S言語に合わせて文字が変化することが日本語最初の文字が漢字だった、韓国語やベトナム語を見るとよくわかる。

図1 現代ベトナム語と、チュノム:Google翻訳で日本語の「今日は雨が降っています」を現代ベトナム語に変換した後、上記のアプリでベトナム語をチュノムに変換した。

S言語も社会と個人を行ったり来たりする間に進化を遂げるが、文字も使う人が増えれば増えるほど拡張し変化していく。日本語を見ながらこの点を整理してみよう。

日本語では今も、中国で誕生した表意文字(logogram)漢字をほぼ原型に近い形で使っており、常用漢字が約2000字存在する。しかしこれ以外にも普通に使われる漢字は存在し、一般の人でも辞書なしで読める漢字の数はかなりあるのではと思う。さらに、ワープロが使われるようになってからは、個人の記憶の制限がなくなり、50000字近い漢字が比較的容易に使えるようになってきている。おそらく、日本語の場合、ワープロのおかげで今後も漢字の利用は拡大するのではと予想する。

日本語での漢字の使い方で重要なのは、中国語起源の読みと、日本語読みを漢字に当てた訓読みが両立していることだ。このことから表意文字は、意味が合えば文字をどう読んでもいいことがわかる。このおかげで、中国語と日本語が合体した新しい単語を作ることすらできる。日本語の場合、熟語の多くは音読みが普通だが、例えば「台所」のように「台:ダイ」という音読みと、「所:ドコロ」という訓読みを合わせて一つの単語が作られる。ちなみに中国語で台所は「厨房」(チューファン:チュウボウ)なので、台所は日本の造語だ。

音読みと訓読みを両立させることで同じ単語の持つ違うイメージを表現することもできる。例えば「身体」を「シンタイ」とよむとよりアカデミックに聞こえるし、「からだ」とよむとより身近に感じる。面白いのは、訓読みの「こころ」に対応するときは「からだ」と読むし、「精神」と音読みに対応させるときは「シンタイ」になる。日本語を初めて習う人から見ると大変難しい部分だが、一つの単語を漢字で表すことで、様々な多義性を表現できることは、表現力という点では優れている。現在中国で漢字がどのように使われているのか悲しいかな把握できていないが、私は漢字の持つ能力を最大限に生かしているのは日本語ではないかと思っている。

このように、漢字のポテンシャルを最大限に利用できるのも、日本語が漢字をもとに、ひらかな、カタカナという2種類の表音文字を開発し、現在も両者を区別して使っているからだ。表意文字から表音文字ができる歴史は後回しにして、現在使われているカナについて見てみよう。今、「仮名」を表音文字と言ったが、2種類の表音文字を両立させることで、表音文字に一定の表意性を持たせることに成功している。例えば、外来語はカタカナで書くことが多いため、カタカナの単語は外来語や音の表記であるというカテゴリーを示すことができる。

一方、この節の最初のセンテンス

「このように、漢字のポテンシャルを最大限に利用できるのも、日本語が漢字を元にひらかな、カタカナ….」

を見てわかるように、私たちは平仮名を一つの単語を表すのにほとんど使わず、単語をつなぐ助詞や、接続詞に使っている。一方、カタカナは現在ではもっぱら単語に使うようになっている。2種類も表音文字を持つのは大変だが、表音文字の最大の欠点である、単語のカテゴリーの表現ができないという問題が、日本語では表音文字でも解決されている。

現代の日本語を見ると、さらに多くの文字が使われている。数学的な記号はほぼ完全に西欧の表記を使っている。数字に関して、もはや縦書きの文章でもアラビア数字が使われることの方が多くなり、漢数字使用頻度は低下の一方だ。他にも、+、-、%などはほぼ100%西欧から輸入した文字を取り入れている。ちなみに、これらは全て表意文字に分類される(ということはアルファベットを使う国でも表意文字を使っていることになる)。さらに、私が今書いている文章もそうだが、必要に応じてアルファベットも平気で使うし、メールに至っては新しい表意文字といえる絵文字も使われている(ちなみにEmojiは世界標準の単語になっている)。おそらく、外から見るとどうしてこんな複雑な文字体系が滅びなかったのか、不思議に思えるだろう。

漢字と2種類の仮名を使うということが、日本語の文字の節操がないとすら思える拡張性を支えている。漢字の多くを音読みすると述べたが、これは単語の多くが中国から入ってきたからだ。仮名が開発された後は、こうした輸入単語をそのままオリジナルな文字で書かれた単語として文章の中に置くだけでいい。たとえば、「これからBaseballを見に行こう」といった感じだ。ただ、中国以外からも様々な単語が入ってくる時代が始まる。単語を漢字で表現する伝統を守っていた日本語でも、ヨーロッパからの言葉も、最初は一度漢字に当てはめて使用されていた。

面白いことに、本家の中国語では、ヨーロッパ人の宣教師たち自らが、ヨーロッパの言葉を、漢字に訳し直したことが知られている。わが国でもこの時漢語に訳し直されたヨーロッパ由来の単語を中国から輸入しそのまま使っている。たとえば、「基督」「天主」などキリスト教の単語はもちろん、「地球」「医学」など、現在も広く使われる単語がそれにあたる。この漢語に書き直す伝統は、わが国に直接入ってきたヨーロッパ語にも最初適用される。ただ、日本では外来語をそのままの音を使うことに抵抗は少なく、padreを伴天連、Christianを切支丹と表記することになる。

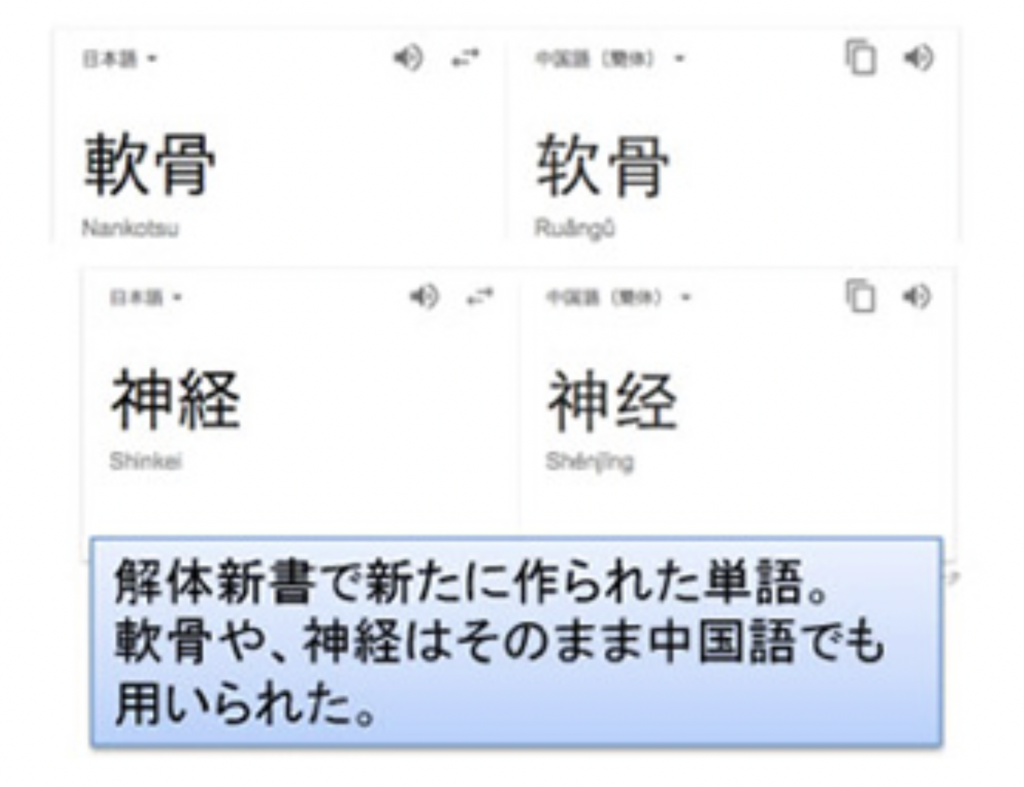

もちろん我が国でも、意味を訳し直すことも行われた。最初に行われた最も有名な翻訳作業の例がオランダの解剖学の教科書「ターフェルアナトミア」の翻訳で、それぞれをどのように訳し直すかが最も苦労したことが杉田玄白の蘭学事始めに書くかれている。ただ、こうしてできた和製単語は中国でも利用されるようになり、ここでも表意文字の普遍性がわかる(図2)。

図2 解体新書で漢語に訳し直された単語と、現在の中国語での表記。Google 翻訳で訳した。中国語では漢字が簡略化されている。

ただ、このように単語の音ではなく、意味を取り出し自国語に訳し直すのは大変な努力が必要になる。幸い、日本語ではカタカナという伝家の宝刀が利用できる。その結果、難しい単語は中国起源であれ、日本起源であれカタカナ表記に変えることができる。今は中国由来の言葉「基督教」は「キリスト教」にほぼ完全になっているし、わが国由来の訳語「煙草」(ちなみに中国語では烟草)は「タバコ」に変わっている。このおかげで、私たちはIce creamやcakeをアイスクリーム,ケーキと、かって漢語をそのまま輸入したように簡単に日本語の中に導入できる(ちなみに中国語ではそれぞれ「冰淇淋」「蛋糕」となる)。

現在の日本語の特徴を見てきたが、この節操のないと言っていい拡張性には幾つかの秘密があるようだ。

一つは、表音文字を2種類持つことで、表音文字に表意性(カテゴリーについて)を加え、外来語であることを明示しながら、そのまま外来語の音を表記するのに成功した点だ。もともと日本語は漢語として様々な単語をそのまま導入することに慣れていた言語で、外来語をカタカナというカテゴリーを示すことのできる表音文字に任せることで、文章がわかりやすく整理できる。たとえば、「わたしはあいすくりーむを、すぷーんでたべます(我用勺子吃冰淇淋)」と書いてもわからないではないが、「私はアイスクリームをスプーンで食べます」のほうが意味をとるのにかかる時間は、中国語と比べても短くて済むと思う。おそらく、この構造がわが国では文字を読むことに異常をもつ「失読症」が少ない理由ではないかと想像される。

もう一つの秘密は、日本語が、単語自体が変化して格や時制を表す屈折語ではなく(例えばドイツ語の愛する、liebe, lieben, liebst, liebtなど)、助詞を単語の間につなぐ膠着語であるという点だ。この屈折語は、中国語のような孤立語、すなわち単語を並べるだけの言語の文字に極めて相性がいい。すなわち、単語をつなぐ役割の助詞などにひらかなを用いるだけで、何の苦労もなく外来の単語を利用できる。ただ、昔と違って私たちはこれを平仮名に任すことに慣れている。そのため、現在では助詞などがカタカナで表記されると、途端に文章の理解が送れるように思う。逆に電報文「チチキトク(父危篤)」のように、カタカナだけの文章で助詞を使わないで短く表現していることを明確に示すことができる。

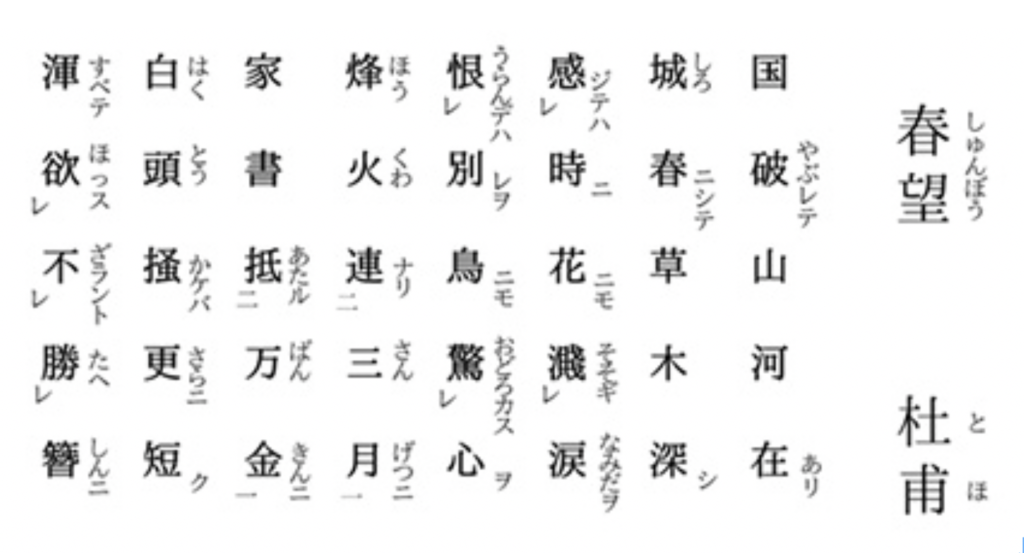

膠着語としての日本語を理解した上で、日本語が漢字を導入する前から膠着語だったのかという問題はとても面白い問題だ。残念ながら、古代に話されていたS日本語について教えてくれる資料は全くない。そのためここからは私の個人的な妄想だが、日本語は漢語のような格や時制すらない言語から生まれた表意文字を導入したことで、外来の単語を日本語でつなぐという膠着語を完成させたように思える。これまで議論してきた日本語の特徴が全てを、高校で習った漢文に見ることができるが、この杜甫の詩を見ていると漢字を使うことで日本語が膠着語を完成させたような気にますますなってくる。

図3 杜甫の漢詩。音読み訓読みが混じり、それらが助詞などで繋がれている日本語の特徴がよくわかる。

お隣の韓国も、現在は漢字を使わないが、昔は日本語と同じで文字は漢字に頼っていた。そして、やはり文法的には膠着語だ。ちなみに、ベトナム語は孤立語で、チュノムの使われ方を知ると、これも納得できる。

もともと、表意文字は孤立語的傾向を持っている。これをそのまま使い発展させた中国語は例外で、次回以降紹介するメソポタミアやエジプトでも、絵文字のような表意文字は、その後それから表音文字を開発し、両方を使うようになるが、この時、言語は膠着語のような特徴を持ったようだ。その意味で、私は日本語の膠着語性は、漢語を文字として使うことで完成して行ったのではと信じている。

既に述べたが、漢字が導入される前に日本語が文字を持っていたかどうかはわからない。ただ、文字の原型と言える視覚を用いるコミュニケーション手段はおそらく直立原人の頃から存在していたはずで、その意味で日本語に独立した文字が存在しなかったはずはないと思っている。ただ、日本語の場合、オリジナルな文字は、S言語と一体化して、新しい言語を作るにはいたらなかった。そのかわり、4世紀朝鮮遠征を機に多くの朝鮮文化人がわが国に渡来したこと、そして仏教の渡来ととともに多くの経典がわが国にもたらされたことで、外来語ではあっても漢字が文字として選ばれる。幸いにも、漢語が表意文字を用いる孤立語であったことで、文字としては普遍性が高く、しかも音読みと訓読みを並立させることで抵抗なく文字としての漢語を受け入れることができたと思われる。

とは言っても、漢字がS言語と一体化するためには、日本語の本来持っている文法構造に合わせ、また漢語にはない多くの単語を表現する必要がある。これは表意文字の宿命とも言える過程だが、よく使う表意文字を、その読みの発音だけを表現する文字への転換が起こる。

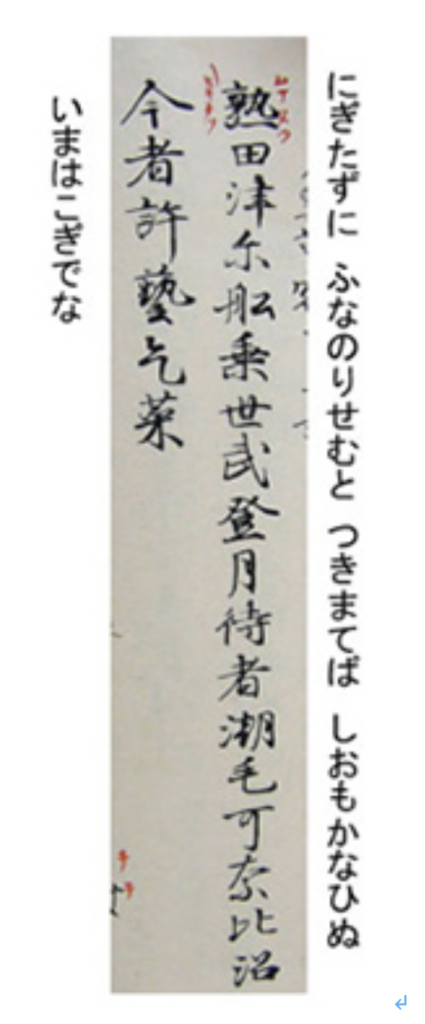

日本語の場合、これが万葉仮名になる。万葉集で使われたことから(図4)万葉仮名と呼ばれているが、実際には漢字が導入されて間もなく、音を名前などに当てはめて使われている。このことから、表意文字が一定のレベルに達すると、文字は表音文字としてすぐに利用されるようになることがわかる。

図4 万葉仮名で書かれた額田王の有名な和歌。

使われている仮名は、迩(に)、世武登(せむと)、者(ば)、毛(も)、可奈比沼(かなひぬ)、者許芸乞菜(こぎでな)(写真出典:Wikipedia)

万葉仮名の場合、一つの音に対して幾つかの漢字が当てられる。そしてこの表記の複雑性を単純化して統一するために仮名が登場するが、仮名が完全に整備されるのは平安時代以降のことになる。

図5、ひらかなとカタカナの起源

出典:Wikipedia

なぜカタカナとひらかなが同時に生まれたのか私には想像もつかない。それぞれの表音文字は、一部を除いて別々の漢字に由来している。ただそれぞれが使われている資料として残っているのは、ひらかなが歌などの文学、カタカナは漢文を読むときの注釈として使われ、公的な文書に使われたのが記録として残っている。この違いが、現代での両者の使われ方の違いにつながっていると思うが、これ以上探求はしない。しかし、2種類の表音文字を持ったことが、私は日本語の拡張性に大きな影響を持つことになったと確信している。

以上日本語の文字の成立から、

ことがわかる。次回からは、メソポタミア、エジプトの文字を例に、文字の変遷を見ることにする。

[ 西川 伸一 ]

2018年5月1日

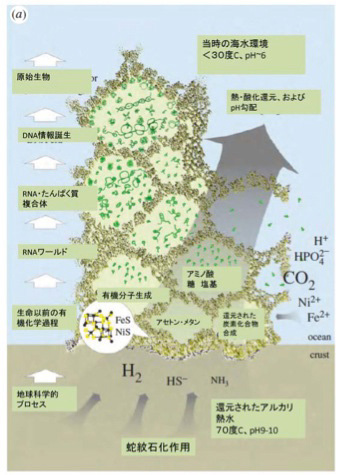

前回は絵文字から表意文字、表意文字からRebusとよばれる表意文字の表音化(万葉仮名やベトナムのチュノムにあたる)、そして表音文字の誕生と、紀元前3000年頃以降エジプトやメソポタミアで起こった文字の発達過程の全てが、日本語では今も生きて使われていることを説明した。今回から視野を世界規模に広げ、文字誕生の過程を説明する。

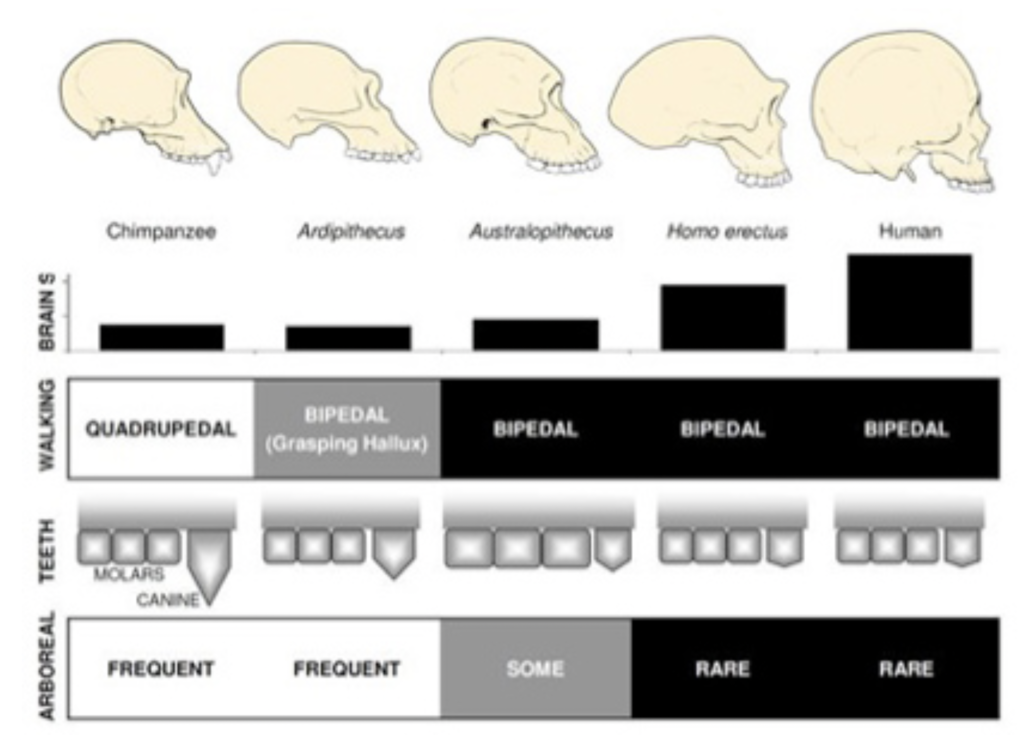

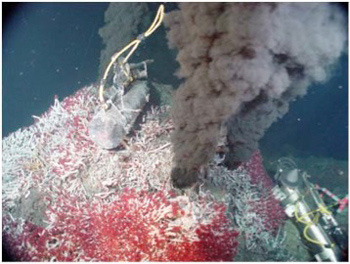

音節やジェスチャーに依存した言語の始まりと違って、文字は遺物として残されるチャンスが高くエビデンスに裏付けられた話をすることができる。これまで出土した遺物で見る限り、絵文字も含めて、文字と呼べるものは早くても紀元前3000−4000年頃に始まったと考えられる。音節によるS言語誕生時期について特定されているわけではないが5万年前後とすると、文字が誕生するまでかなり時間がかかったことになる。S言語誕生から文字誕生まで、人類は農業や離れた集団間の交易を始め、この過程で個人の貧富の格差がはっきりと見える国家が形成されていった。事実、エジプトのヒエログリフや、メソポタミアの楔形文字、そして中国の漢字など、出土する場所から考えても、文字が国家の形成とともに発生したことは間違いない。

文字は様々な機能を持つが、最も重要なのは長期間維持できる記録だと考えると、国家のような複雑な人間関係に基づく社会の形勢に文字が必要なのは直感的にもよくわかる。従って、文字の歴史を考えるうえで最も重要なことは、人類進化のどのような状況が記録を必要としたかを考えることだ。

さて、前回日本語で使われる文字のルーツ漢字が絵文字から生まれた漢字であることを強調したため、全ての文字の起源は絵文字であるような印象を与えたかもしれない。実際、漢字だけでなく、エジプトのヒエログリフやインカの文字をみると、これらが絵文字から始まっていることは間違いない。このため、メソポタミア地方での発掘が進むまで、文字の紀元は絵文字だと考える人は多かった。

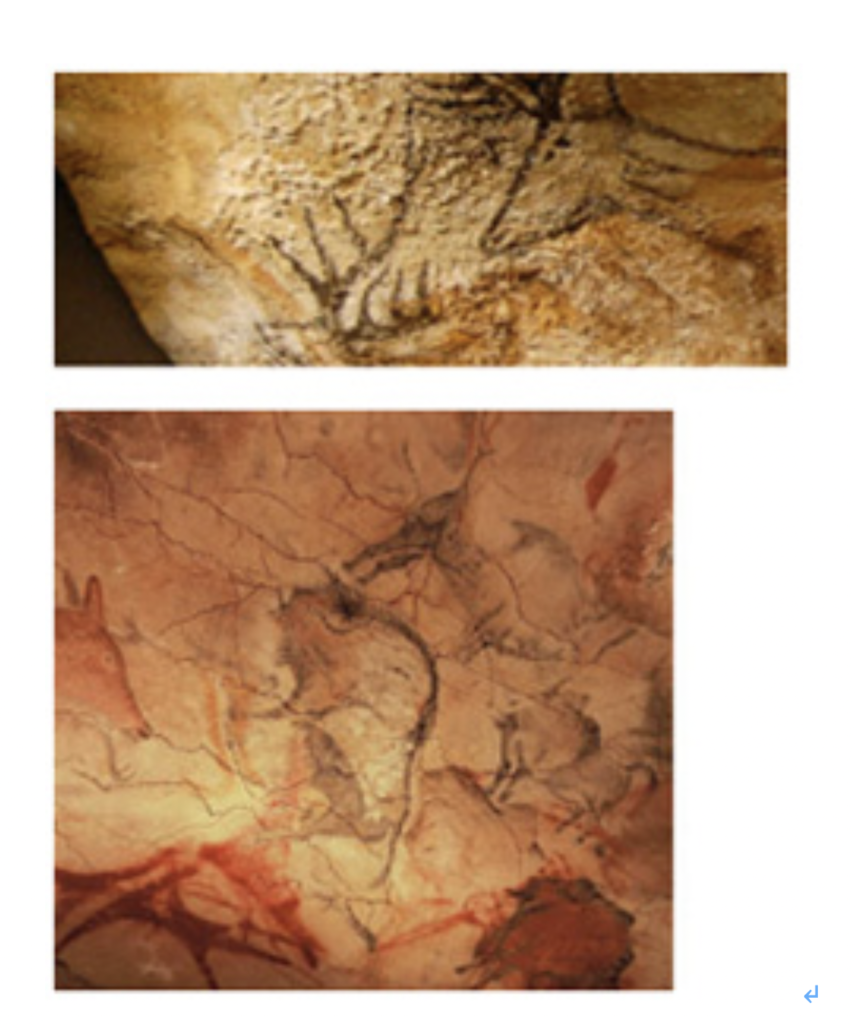

S言語とともに、人類は絵をコミュニケーションの手段に使う能力を持っていたことは、ラスコー(2万年前)やアルタミラ(1万8千年)の洞窟に残された絵の素晴らしさを見ればわかる(図1)。このような絵を、より使いやすい形に変形して絵文字が生まれ最初の文字になったという考え方だ。

図1:2万年ごろの現生人類により描かれた鹿の絵。上がフランスラスコー洞窟、下がスペインアルタミラ洞窟。(写真出典:Wikipedia)

しかし現在この考えを持つ言語学者は少ない。というのも、最初に文字が発生したメソポタミアで、エジプトの代表的絵文字ヒエログリフより古い時代の遺物をしらべても、エジプトのように絵文字だけで書かれたタブレットを発見することが難しいからだ。もちろん絵文字も存在するが、文章の一部に使われる程度であることがわかっている。このことから、記録が最初に必要とされる状況では、絵を用いて表現するよりもっと簡便なアイテムの表現方法が必要とされていたことを示唆している。この絵よりも先に利用されていた記録が、今日紹介したいと思っているトークン(Token)だ。

さてトークンとは何か?私自身トークンと聞いて何が頭に浮かぶかと問われれば、ニューヨークの地下鉄で切符代わりに使われていた代用通貨のことを思い出す(図2)。現在ではすでにメトロカードに置き換わっているので、おそらく若い方は聞いたこともないかもしれない。

図2 ニューヨーク地下鉄で切符代わりにつかわれるトークン

私の世代が、トークンと聞くと最初に思い浮かべる、NY メトロで使われていたトークン。何かの代用をするという意味で使われるもので、今日紹介するトークンも何かのアイテムを代用しているが、アイテム特異的で、あらゆるアイテムを代表できる通貨とは違っている。(写真出典:Wikipedia)

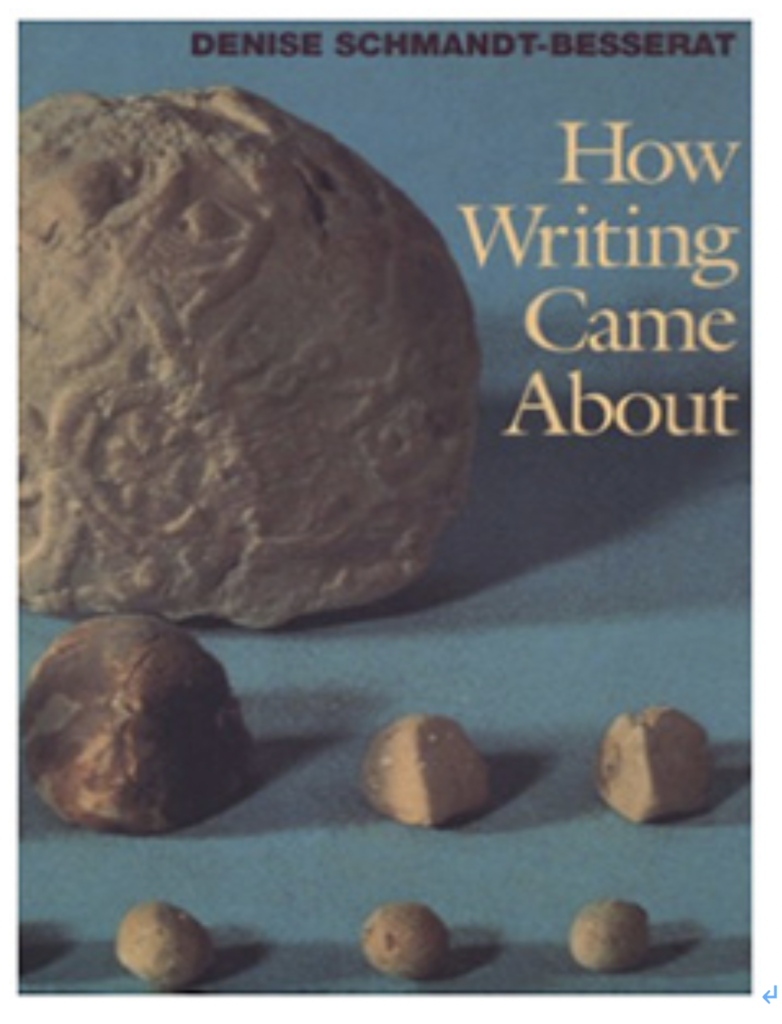

今日紹介するトークンとは、BC8千年以上前(まだ文字が使われているという証拠のない時代)から、文字が日常使われるようになる時代まで、最初メソポタミアで、その後様々な地域で使われていた、農産物など、生産されたアイテムを数え記録する時に使われた一種の道具のことだ。トークンに関する私の知識はトークン研究の第一人者デニス シュマント=ベッセラ(Denise Schmandt‐Besserat)の著書『How writing came about』(University Texas Press)から仕入れたもので(図3)、訳本はないがこの分野に興味のある方はぜひ読んでほしい本だ。

図3 今回の原稿を書くにあたった最も参考にしたSchmandt-Besseratの『How Writing Came

About』。(写真出典:Amazon.co.jp)

巻末に様々な時代に、様々な場所から出土したトークンを網羅した図鑑が掲載されており、トークンのことを知るには最適の一冊。

この表紙の写真に示されているのが、最も古いトークンと、それをしまうエンベロップと呼ばれるコンテナーで、たとえば丸いトークンが酒一升、四角いトークンが米一俵といった具合に考えて貰えばいい。

ここでちょっとみなさんがものをどう数えているか思い出してほしい。たとえば、今部屋に何脚椅子があると聞かれたとする。今これを書いている顧問室には、総計8脚の椅子があり、数えなくとも頭に入っている。しかし初めての部屋だと「一、二、三….」と指差しながら心でつぶやいて数えるはずだ。ただ、これは私たちが言葉としての数字を使い慣れていないとできないことは明らかだ。もし全く数字の概念がなかったら、どう勘定すればいいのだろう?

「そんなことはない、文字を持つ前から数の概念は必ず存在したはずだ」と言われるかもしれないが、数の概念は抽象的で、よほど必要にかられないと、数を正確に数えることが必要ないことは、原始的生活をおくっている少数民族の言語を見るとよく理解できる。最も有名なのはスリランカの少数民族Wedda(Vedda:図4)で、彼らは、one, twoの次にはmanyしか数の概念がなく、4本でも5本でも、たとえば木の数は、manyと表現されてしまう。

図4 スリランカのWedda

2以上の数の概念がないことで有名な少数民族。

(写真出典:Wikipedia)

おそらく我々文明人でも同じで、数字に関する言語的表現を完全にマスターしていないと数を数えるのは難しいことは、幼児を観察しておればわかる。ましてや、せっかく苦労して手に入れた穀物の量を数えるだけでなく、それを長期間記録することは、文字を持たない時代にはほとんど不可能だったと推察できる。

チグリス川、ユーフラテス川に囲まれた肥沃な三日月地域とその周辺では、少なくとも1万年以上前、文字のない時代から農耕が行われていたことは間違いがない。農業は、長期間保存が必要な穀物を生み出す。また、農業を支えるためには、様々な道具やインフラ、さらには狩猟採取民の生活よりはるかに複雑な人間関係が必要で、これらの活動を支えるために、数え、記録することが必要になったことは想像に難くない。

ではこの課題を、文字や数字のない時代にどう解決したのか?その切り札として登場したのがトークンというわけだ。粘土で簡単な形を作り干して作られた小さな陶器で、特定の形のトークンを、数を数えて記録したいアイテムに対応させる。そして、アイテムの数に合わせたトークンの数をまとめてどこかにしまっておくことで、そのアイテムを今いくつ持っているのか記録するという仕組みだ。たとえば通貨のように交易に使われたものではなく、あくまでも個人や集団の記録として利用されたと考えられている。

同じような目的に使われる他の記録方法には、ノッチと呼ばれる動物の骨や木切に切れ目を入れて数字を記録する方法や、Tallyとよばれる線を足していく方法がある。

図5 NotchとTally

しかしこの方法だと、記録するためのアイテムの数が増えると簡単には対応ができない。実際社会が複雑になり、様々なものが生産されるようになると、単多くのアイテムを数える必要が出てくる。その点トークンだとその形を複雑にしたり、あるいはトークンの中に図を入れることが可能だ(図6)。

図6:メソポタミアUruk時代後期(BC3300年ごろ)に使われていた様々なトークン。すでに、この時代には文字も使われ始めているが、トークンも併用して使われていることがわかる。(NYメトロポリタン美術館で筆者撮影)。

トークンが使い始められるのはBC8000年頃と推定されているが、最初は数えるアイテムが少なかったためか、図3や図6の両端にあるような単純な形のトークンだけが使われていた。トークンが開発されて以降、ほぼ5千年近くはこのような単純な形のトークンのみが使い続けられていたことから、農耕社会ではそれほど多くのアイテムの記録の必要がなかったことがわかる。ところが、BC3000年頃のUruk時代のように、都市が形成されだすとそこで作られるアイテムの数は増大していく。その結果、図6で示すような様々な形のトークンが開発されていく。

以上、トークンとは何かについてかなりお判りいただいたと思うが、まとめておくと以下のようになるだろう。

トークンは当時の人たちにはとても便利な方法だったようで、メソポタミアだけでなくエジプトをはじめとする他の文明にも伝えられていく。そして、伝えられた先々で、文字の誕生を促したのではと考えられるが、それについては次回に回す。

[ 西川 伸一 ]

2018年5月15日

最も古い文字は絵文字(picotgram)だっただろうと推定できるが、文字として使われていたことが間違いないと判定できる絵文字が見つかるのはBC3−4000年前からで、それ以前には絵は存在しても、絵文字は存在しなかったと考えられている。発見が難しいからこれより古い文字が見つっていないだけだという意見もあるが、本当に存在しなかったと言える証拠の一つが前回紹介したトークンだ。トークンはBC8000年前の遺跡にはその存在が確認されているが、その後BC3-4000年に文字が使われ始めた時代にもまだトークンは文字と一緒に使われていた。すなわち、トークンが使われていた約5000年間、もし文字も使われていたとすれば、必ずトークンと共に遺物として発見されるはずだ。それが全く発見されないということは、トークンが使われていても、文字は使われていなかった時代が5000年近く続いたことを示している。

ではトークンとはなんだったのか、もう一度おさらいしてみよう。まず、トークンは農耕が普及し、穀物を貯蔵しその量を記録する個人的必要から始まったと考えられている。すなわち、一つのアイテム(例えば米一俵、酒一升など)を一つのトークンに対応させ、現在何俵の米を所有しているのかを記録するために用いられた。貯蔵した穀物を使い果たすと、そのトークンは廃棄され、次の収穫には新しいトークンが使われた。この点で、繰り返し交換に使われる通貨とは全く違っている。前回述べたが、文字や数の抽象的概念を使いこなすようになる以前は、数を数えて記録することは簡単ではない。その意味で、トークンは大きな発明だったと思う。

トークンの数を表現するのに、抽象的な数の概念を表すサインが使われることはなく、対応するアイテムの数だけトークンが利用されたことも重要だ。米3俵に対応するトークン3個を記録として残す場合、一個のトークンは米一俵という具体的なアイテムに対応するため、記録には3個のトークンが必要になる。絵文字でみかん2個を🍊🍊のように表現するのと同じだ。

こう考えると、トークンは具体的なアイテム(例えば米一俵)をシンボル化しているという点で、すでに言語における単語の役割を果たしていることがわかる。もちろん、各タイプのトークンには話し言葉の音節も対応していたはずで、この点ですでにS 言語に対応する文字として考えることも可能だ。ただ、開発されて以降、長期にわたって、トークンは独立して個人的に利用されるだけで、文章の一部として使われることはなかった。いわば、赤ちゃんが最初「ママ・ママ」と単語だけを叫ぶ段階と同じだ。しかし話し言葉で表現される単語に対応するサインとして使われていることは間違いなく、話し言葉を文字化する先駆けになっている。

すでに言語を話している人間が、トークンとして現れた単語に対応する文字の原型を文章の中に組み込み始めるためには、「XXが」「トークン」を「XXした」というセンテンスを文字として残す必要性が発生するまで待たなければならなかった。個人のメモがわりに使っている段階では、このような必要性はなく、所有関係や交易が複雑化した社会構造が生まれたとき、トークンが文章の一部に埋め込まれだす。この意味で、文字と文章、すなわちWritingの始まりに、トークンが触媒として大きな役割を果たしたと考えられている。

前回、トークンはコンテナーに入れたり(前回の図3に掲載したBesseratの表紙にトークンと共に示されている入れ物)、後期になると紐に通してしまって置かれたことを紹介した。紐を通してしまう場合は、トークンの数がはっきりと見えるので問題はないが、コンテナーにしまう場合、図からもわかるように外からいくつ入れたのか見ることができない。そこで、粘土が柔らかいうちにトークンで刺したり、押し付けたりして、トークンの数が外から見られるようにする方法が開発される(図1)。すなわち、トークンが一つの平面上に表現され始めたことを意味し、これにより一歩文字に近づいたと言える。

図1:トークンとそれをしまっておいたBullaと呼ばれるコンテナー。

Bullaの表面に、トークンで穴が開けられて、幾つのトークンが入っているのか確認することができる。(写真出典:FinalySchool)

しかしこの段階でもまだ文章とは言えない。もちろん個人のメモ書きであればこれで十分だ。しかし、社会が複雑になってくると、収穫が全て自分の所有物とは言えなくなる。例えば宗教が発達すると、収穫は神社に供出され、管理される。さらには、社会が階層的になると、支配者に一部の収穫が収められ、残りを自分で管理するといった状況が生まれる。すなわち、誰が収穫を所有するかを明記することが重要になる。この時、所有している主語のサインがトークンと共に使われるようになると、文章のための文字が誕生したことになる。

図2は、メソポタミアの楔形文字が生まれる以前の文字が書かれたタブレットだが、上部にはトークンを押し付けた跡が示されているが、収穫物の分配が記録されていると考えられる。

図2:ルーブル美術館所蔵の楔形文字の原型になった絵文字の書かれたタブレット。絵文字には、召使いの名前が書かれていると考えられている。上の穴はトークンを押し付けて作ったと考えられる。(出典:Wikimedia Commons)

この結果、誰がトークンに表現されているアイテムを持っているのか、あるいは生産したのか、などが文章として表現されていく。すなわち、個人的なメモとしてのトークンから、所有や生産を主張するためのトークンへと変化する過程で、所有者の名前を特定する絵文字が加えられるようになった。繰り返すと、社会の変化が、文章を文字で表すことを促したが、この時この触媒として働いたのが、所有の記録としてのトークンということになる。前回紹介したBesseratの本には数多くのトークンの形が紹介されている。社会が複雑になるに従い、記録に必要なアイテムは増え、それに対して形態や模様の異なるトークンが作られていったことがわかる。さらに彼の本には、トークンが粘土板に押し付けられて描かれたサインの形のリストも示されている。実際には、18種類のトークンと、それを押し付けられて作られたサインが示されているので、これだけでも18種類の単語が存在したことと同じになる。

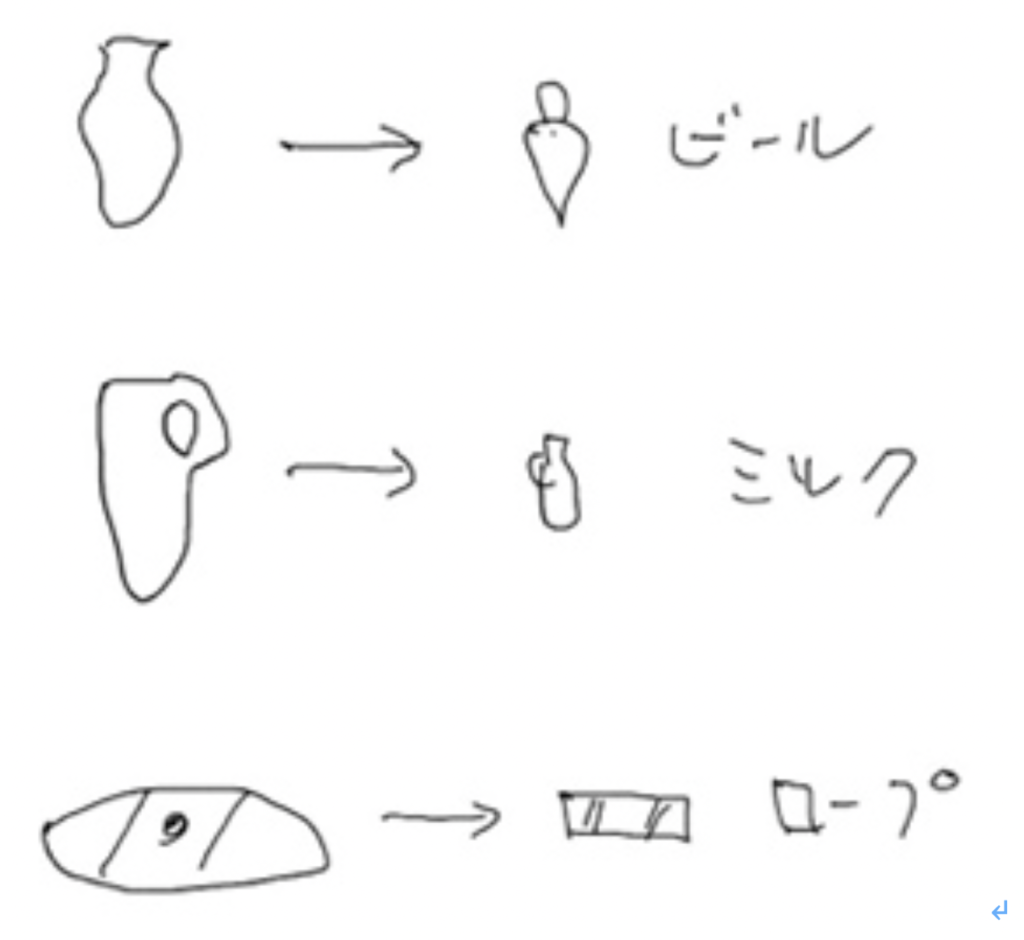

しかし、押し付けるだけでタブレットに記録できるトークンは単純な形態に限られる。ところが、都市が発達してトークンの使用が農業以外に拡大するに連れ、トークンの形態は爆発的に多様化し、複雑になる。実際、ミルク、ビール、犬、羊、ロープなどとありとあらゆるものに対応してトークンが作られる。このようなトークンは粘土に押し付けるだけでは正確にコピーすることができない。結局、それぞれのアイテムを押し付けるのではなく、おそらくBullaやタブレットに直接トークンの形をペンで書き入れるようになったと考えられる。実際、Bessartの本では、トークンに由来する多くの絵文字が紹介されており、生き生きとしたトークン文化を知ることができる。図3は、彼の本に掲載された図の一部を拙いスケッチでコピーした図だが、ビール、ミルク、ロープなどに対応していたトークンが、そのまま絵文字へ転換されたことがよくわかる。

図3 左がトークンで、右がそれに対応する絵文字

Besseratの著書より抜き書き(例としてあげただけで極めて不正確)

ここまでくると、Writingの完成も近く、あとはトークンとは独立に、絵文字のボキャブラリーを増やし、あとは主語や述語を絵文字として足していけばいい。もともと、文章は話し言葉として使い慣れている。それを文字として残すことができることが理解されれば、Writingは誕生する。これは私の勝手な想像だが、図2にある手のサインは、「持つ、所有する」という動詞に変化したのではないだろうか。

以上、絵文字や文章が、トークンの使用をきっかけに、5000年近くかかって生まれたことがおわかりいただけたと思う。次回は、絵文字から表音文字への変化を見ることにする。

[ 西川 伸一 ]

2018年6月1日

今回以降、「文字」と表現する代わりに「Writing」という単語を使い、「書き現わす」技術と言うと広い意味の中で文字の誕生について考えていく。

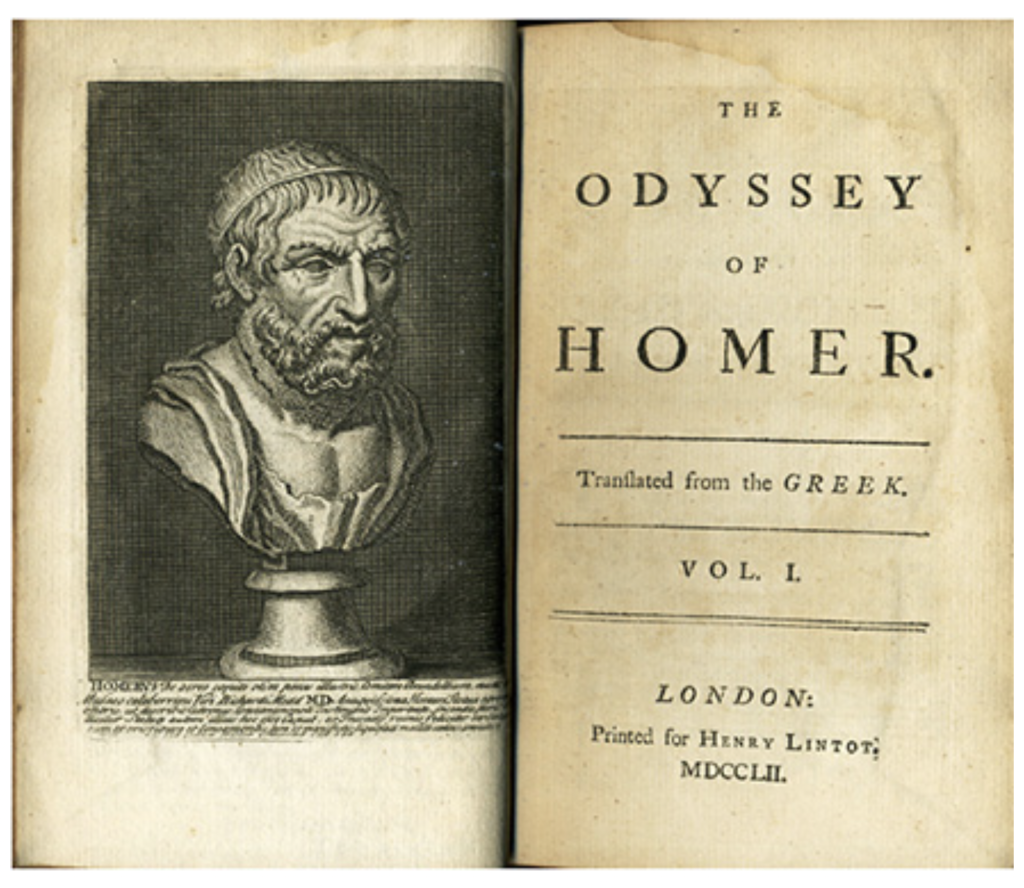

Writingは最初絵文字(Pictogram)から始まり、その起源は絵を描く人間独自の能力に起因するという考えがある。直感的には説得力があるが、まず2回にわたってトークンの話を続けたのは、Writingが絵から絵文字へ進化する延長線上に誕生したのではないことを理解してもらうためだ。すでに見たように、トークンはまず自分自身の覚え書き的メモとして使われ始めた道具が、タブレット上の記録へと変化し、最後に絵文字や表音文字も加わって文章をサインで表すWritingへと発展する。しかしそんな説明をしている私自身も文字について学ぶまではWritingは絵を描くことから始まると思っていた。この考えを改めてくれたのがバリー・B・パウエル(Barry B Powell)の『Writing: Theory and History of the Technology of Civilization』(Wiley-Blackwell)で図1に示す。

図1 Barry B Powellが2009年に出版したWriting についての著書。

Barry Powellは1942年生まれのギリシャ文学史研究者で、ギリシャについては「オデッセィ」など多くの本を出版している。

ここに紹介する彼の著書は、Writingの歴史や理論について知るためには極めて優れた著書で、ギリシャだけでなく、文学に対する深い教養に裏打ちされており、大変わかりやすい。

トークンが確かにWritingの起源の一つであることはわかるが、ではトークンの延長に現れる絵文字がなぜ絵画と関係がないと断定できるのだろうか?事実、精緻な絵は、話し言葉が使われだしたと考えられる3−5万年前から描かれてきたことは多くの証拠により裏付けられている。洞窟に壁画として残された絵は、石器時代に描かれたとはいえ、今日上手な画家が描いた絵画といっても何の不思議もないレベルだ。おそらく多くの人は、スペインラスコー洞窟の壁画や、世界最古の洞窟壁画と言われているフランス・ショーベ洞窟に残されたこのような精緻な壁画の写真を一度は見たことがあるのではないだろうか(図2)。

図2 ショーベ洞窟の壁画を再現した絵 出典:Wikipedia

図2に示した絵が描かれたのは今から30000年以上前だと知ると、人間は早くからリアリズムに満ちた絵を描く能力を持っていたことがよくわかる。とは言え、このような素晴らしい絵を当時のほとんどの人間に描く能力があったのか問うてみると、答えはまず間違いなくNOだと思う。事実、現代の私たちでも、このような真に迫った絵をかける人は限られている。まず私には不可能だ。即ち、ここまでの絵を描ける力は当時も今も、一部の人に限られている。

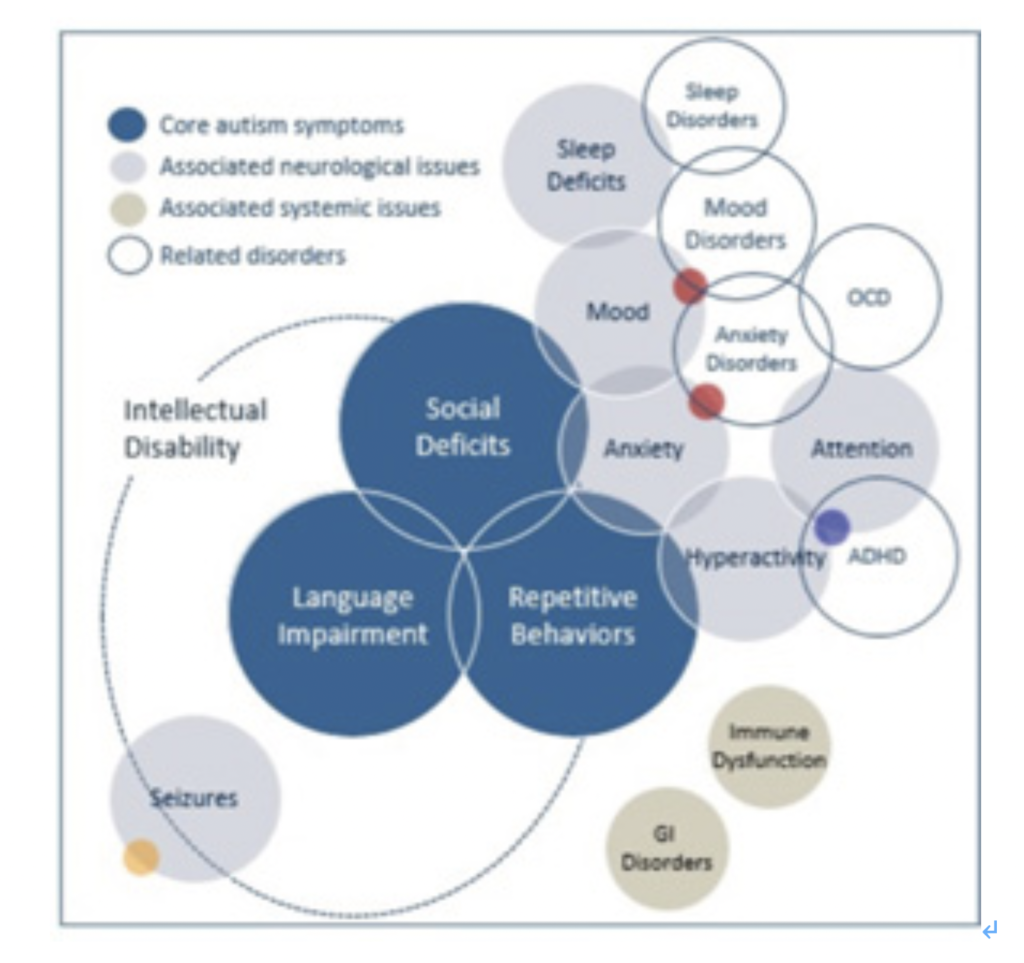

ちょっと脱線するが、自閉症を考古学の立場から考えている若手研究者ペニー・スパイキンズ(Penny Spikins)は最近発表した論文(How do we explain autistic traits in European upper palaeolithic art, Open Archeology: https://www.degruyter.com/view/j/opar.2018.4.issue-1/opar-2018-0016/opar-2018-0016.xml)やオンラインブック(The prehistory of autism: https://roundedglobe.com/books/850efa8a-9596-44c5-ab46-5dd828905986/The%20Prehistory%20of%20Autism/)で、これら旧石器時代の目を見張る絵画やフィギャーは、現在自閉症スペクトラムの人たちがしばしば示す、local processing bias(全体ではなく特定の領域にこだわって視覚的に認識しそれを表現できる能力)を備えた限られた人たちにより描かれたと推察している。彼女は、現在ではともすると精神発達の異常として排除される自閉症スペクトラムが、石器時代では社会にとって得がたい能力を持つ人間として重宝されていたこと、そしてその結果、自閉症スペクトラムと連鎖している何百もの遺伝子が、人類の遺伝子財産として一部の人に現在まで受け継がれてきたと考えている。図3は2015年に出版された『How compassion made us human(思いやりはどのように私たちを人間にしたのか?)』だが、彼女の研究方向がよく分かる良書だ。

図3:Penny Spikinsがおそらく30代で出版した著書。優しさや、道徳性など人類の良い部分の起源について考古学的に考察した本。(出典:Amazon.co.jp)

私はこの本を読んで以来、彼女の大胆な説に賛同している一人だ。彼女の考えと、自閉症スペクトラムの人の症状、すなわち社会との付き合いが下手なのと同時に、言葉の発達が遅れるという症状考え合わせると、たしかに優れた絵画を描く能力は、言語とは全く独立していたように思える。彼女が示唆するように、このような空間認識力に長けた写実的絵画を描くために、local processing biasをもった絵画能力が必要なら、絵を描くという行為が決して一般的なコミュニケーション手段にはなれないことがわかる。言語はすべての人が話す媒体でなければ役に立たない。このことから、Writingとショーベの洞窟に残るような絵画は、共通性はあっても、因果的な関係はないと考えられる。

繰り返すが、言語がコミュニケーションの手段である限り、その使用が限られた人に限定されると言語になり得ない。しかし前回Writingの先駆けではないかと紹介したトークンのような覚書のための道具は、道具であるがゆえに社会全体で共有することができる。と言っても、トークン自体は道具であり、それ自体は話し言葉とは全く独立し、文章の中に使われるには何千年もの時間が必要だった。同様に、誰でも描くことができる原始的な絵によるサインも、話し言葉とは独立して使われていたように思える。例えば絵文字で(☀→☔)と書いたとき、「晴れ後雨」でも「clear then rain」でも読み方とは独立して意味を示すことができる。おそらく早くから、このようなサインは使われていたのではないだろうか。例えば何かを教える時に、地面に枝で簡単な絵を描いていたのではないだろうか。このようなサインはメモ書きのようなものなので、洞窟絵画のように丁寧に描かれることはなかった結果だと想像する他、本当にこのようなサインが使われたのかどうかを知る証拠は残念ながらほとんど保存されていない。

トークンも、原始的な絵を使ったサインも話し言葉とは独立していたとすると、Writingの誕生には、話し言葉の文章を、独立した書かれたサインと、音節を媒体にするS言語を融合させることがまず必要だった。おそらくWritingの誕生は、自分の話しているS言語の単語に対応するサインを順番に作成することで起こったのではなく(必要性が認識されてもサインを決めていくのは大変な作業だ)、独立して存在していたS言語とトークンなどのサインがたまたま融合する過程で新たな使い方が着想され、さらに新しいサインを生み出していったと考えられる。

トークンでも、トークン由来の様々な絵文字(前回図3)でも、あるいは誰でも簡単に描ける絵を基礎にした簡単なサインでも、もちろんそれに対応する発音は存在し、そのサインを見てその単語が発音されていたのは間違いない。このように、サイン自体に意味が存在し、話し言葉とは独立している文字はLogogramと名付けられている。日本語では漢字がそれにあたる。ほとんどの漢字はそれ自体で意味を表現しており、音読み(中国語)でも訓読み(日本語)でも可能で、漢字を理解する人なら英語で読むことすらできる。同じことは世界中で使われているlogogram「1、2、3」を「ichi, ni, san」「Yi, er, san 」「one, two, three」「ein, zwei, drei」と違った読み方ができるのと同じだ。すなわち漢字は話し言葉の発音とは独立している点でlogogramと言える。しかし日本語の文章をlogogramだけで表現しようとすると難しい。どこかで、話し言葉とWritingに用いるサインが融合しないと、日本語を表現するWritingにはならない。事実、日本語では漢字を導入した後からすぐ、万葉仮名のように日本語に合わせた音とlogogramの融合が図られる。

言語学では、この融合段階にRebusが重要な働きをしたと考えている。さて、Rebusとは何だろう? Rebusは判じ絵と訳されるが、文字やサインの読みから新しい意味を引き出すことを指している。ちょっとわかりにくいので、間違いなくひんしゅくを買いそうなダジャレを例に説明してみよう。例えば矢(や)と、缶(かん)を合わせると、ヤカンという新しい意味が生まれることがこれに当たる。この場合「やかん」は、「薬缶」でもいいし、「夜間」でもいいが、元の絵とは全く関係のない意味を持っていることが重要になる。

図3 Rebus 判じ絵 筆者が作成。

このダジャレのルール(Rebus原理)により、音とサインが結びつき、話される文章のどのような単語も文字化できるようになるのが、Writingの誕生だ。この過程についてPowellはそれまで使用されていたサインを使うだけのWriting(これをPowellはSemasiographyと呼んでいる)が「Words:単語」を使うWriting(これをLexigraphyと呼んでいる)に転換する過程だと述べている。

この考えをもう一度日本語を例に説明してみよう。日本語の話し言葉と、漢字はそもそも由来した場所が異なり、独立していると言える。最初漢字は、中国語として読まれ習われていたと思う。私たちが英語を習うようなものだ。ただ、日本語には中国語に匹敵するWritingがなかったため、漢字の一部を訓読みで道具として使い始めたのだろう。ただ、名前や、漢字にない単語、あるいは助詞など日本語本来の話し言葉の単語がないと、漢字だけで日本語の文章を文字化することが難しい。そこで万葉仮名がRebus原理で生まれ、それが表音文字(Phonogram)へと変化した仮名が生まれることで日本語の文章のWritingが完成した。これにより、人の名前を含め、日本語の話し言葉の全てが文字を用いてWritingすることができる。以上、日本語ではRebus原理はまさに万葉仮名として使われた後、仮名へと発展した。

実際、万葉仮名と同じような文字の使われ方が、メソポタミアやエジプトでも見られている。

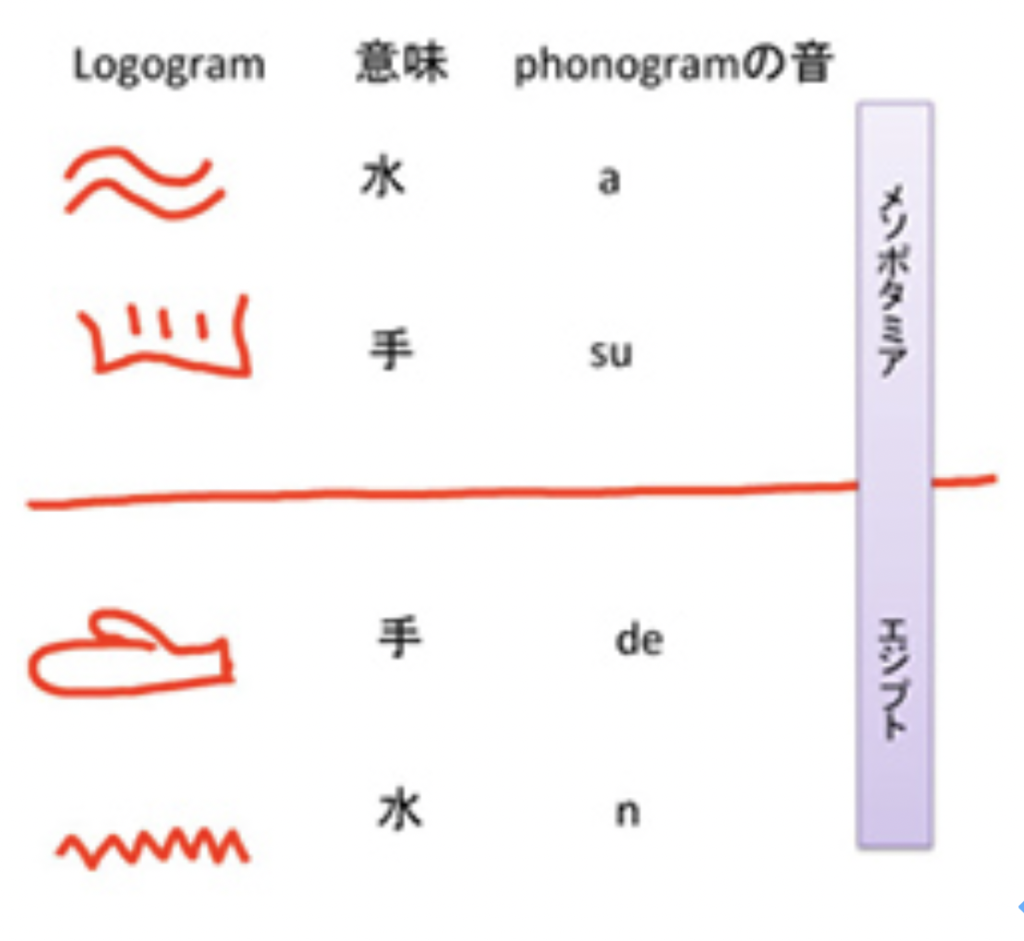

図4 メソポタミア及びエジプトでは絵文字の発音が、そのまま音を表す文字へと変化した。前述のPowellの著書を参考に筆者が作成

図4に示したのは、それまでlogogramとして使われていた、水や手といったサインが、万葉仮名のように、意味とは無関係に音の表現に変化した例を示している。

最後にもう一度強調したいのは、それぞれ独立していた話し言葉と、サインが Rebus 原理で融合し始めると、文字のボキャブラリーは急速に拡大、スピーチを全てWritingで表現できるようになる点だ。この相互作用の結果は、決して話し言葉が記録できるというようなレベルに止まらない。もともと、話し言葉は単語と単語の間の境界がわかりにくい。一方Writingでは明確に語と語の間に境をもうけることができる。両者が融合することで、言語自体の明瞭性は格段に上昇することになる。そして、持続性の高い文字が使えることで、ボキャブラリーの制限はなくなり、言語が無限に拡大を始める。このように、Writing と話し言葉が相互作用することで、片方ではなし得ない相乗作用を発揮し、言語の可能性が拡大することになる。

次回以降、このようなlogogramとphonogramの関係を、有名なシャンポリオンによるエジプト文字の解読や失読症を見ながらもう少し考えてみたい。

[ 西川 伸一 ]

2018年6月15日

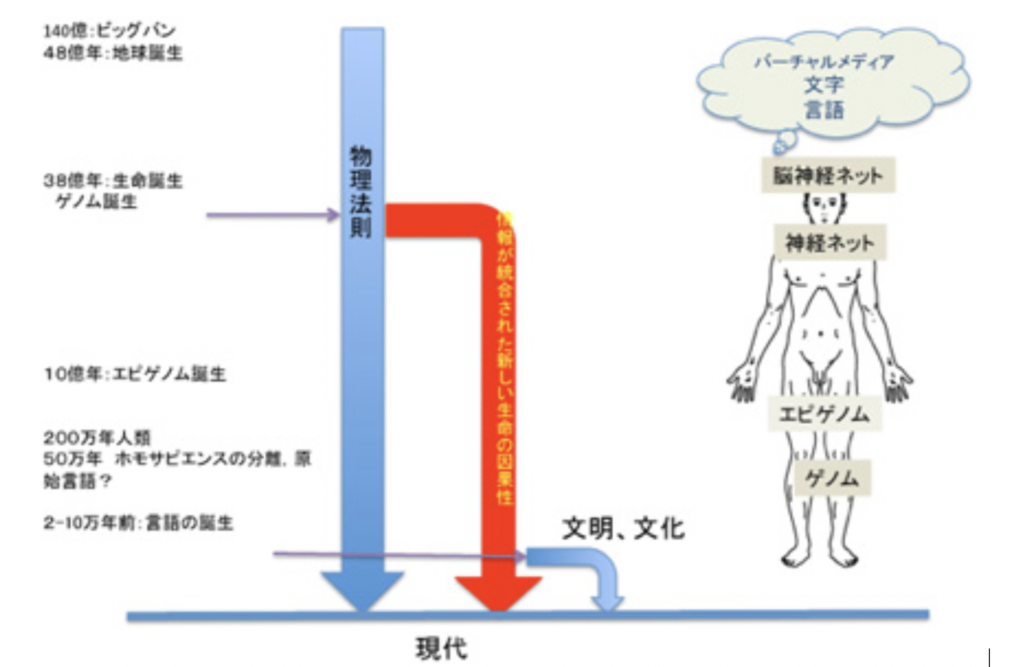

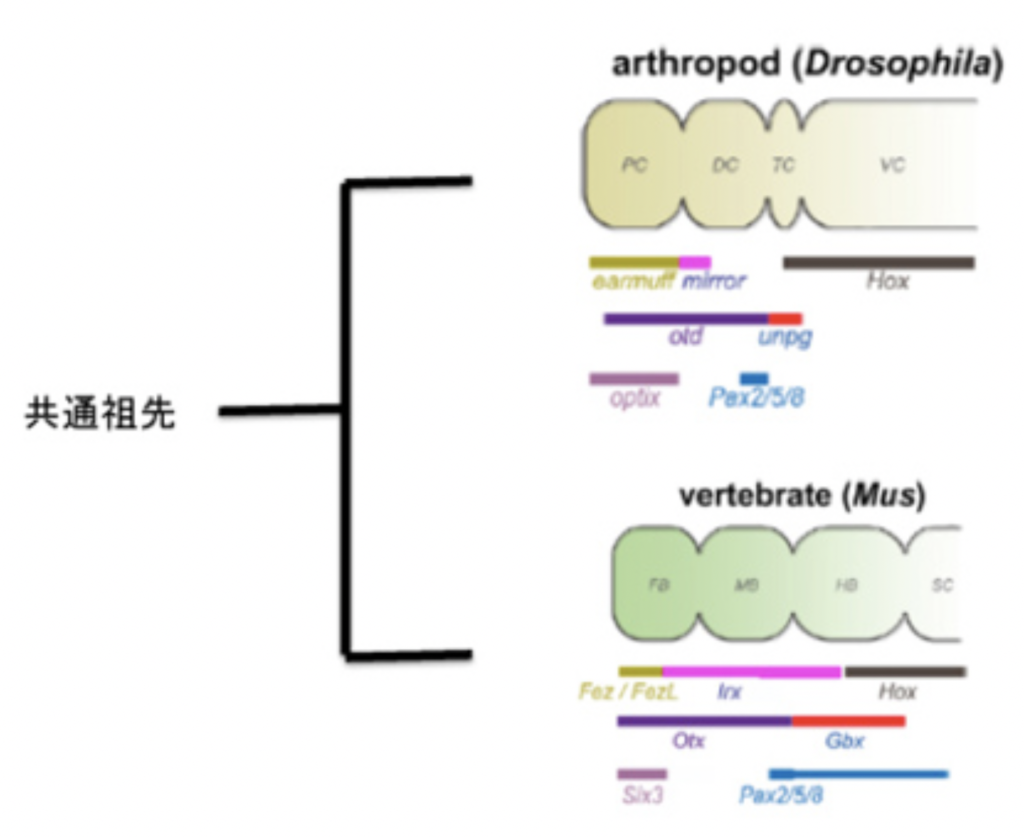

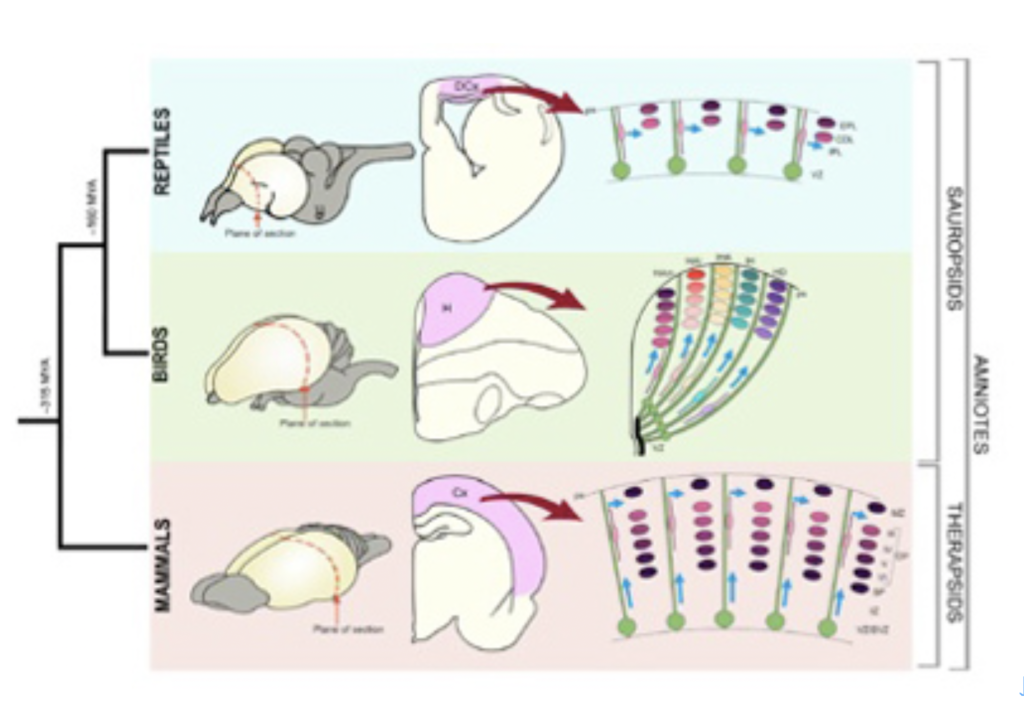

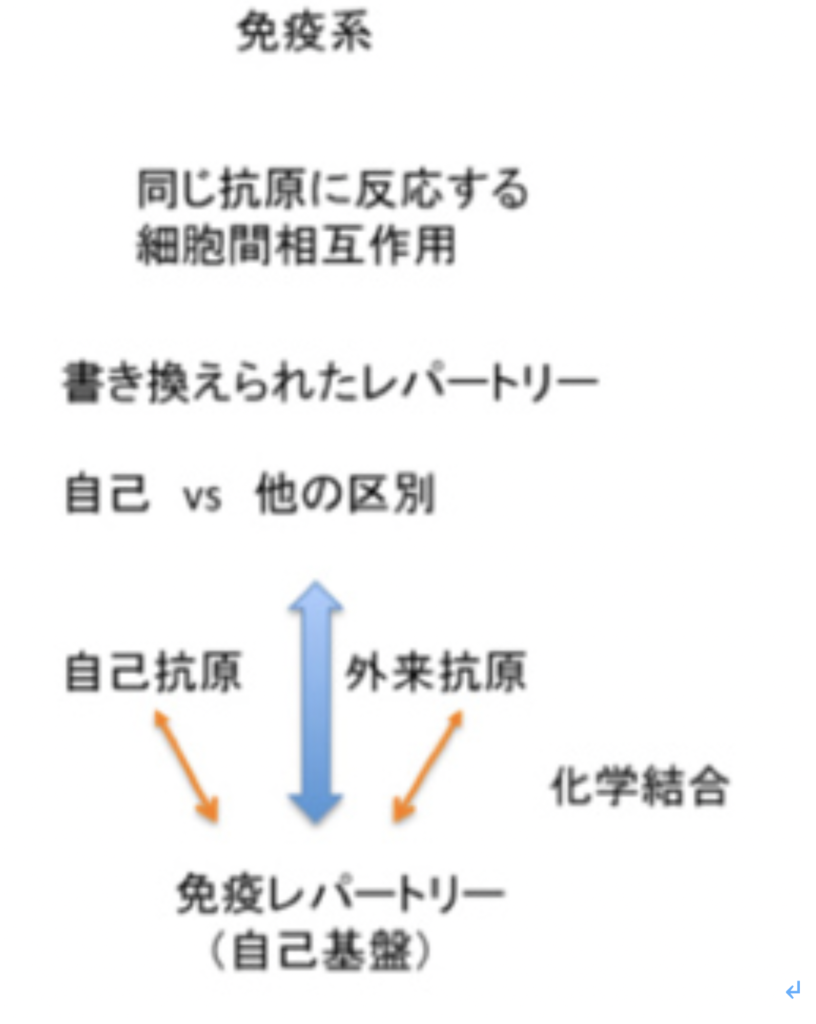

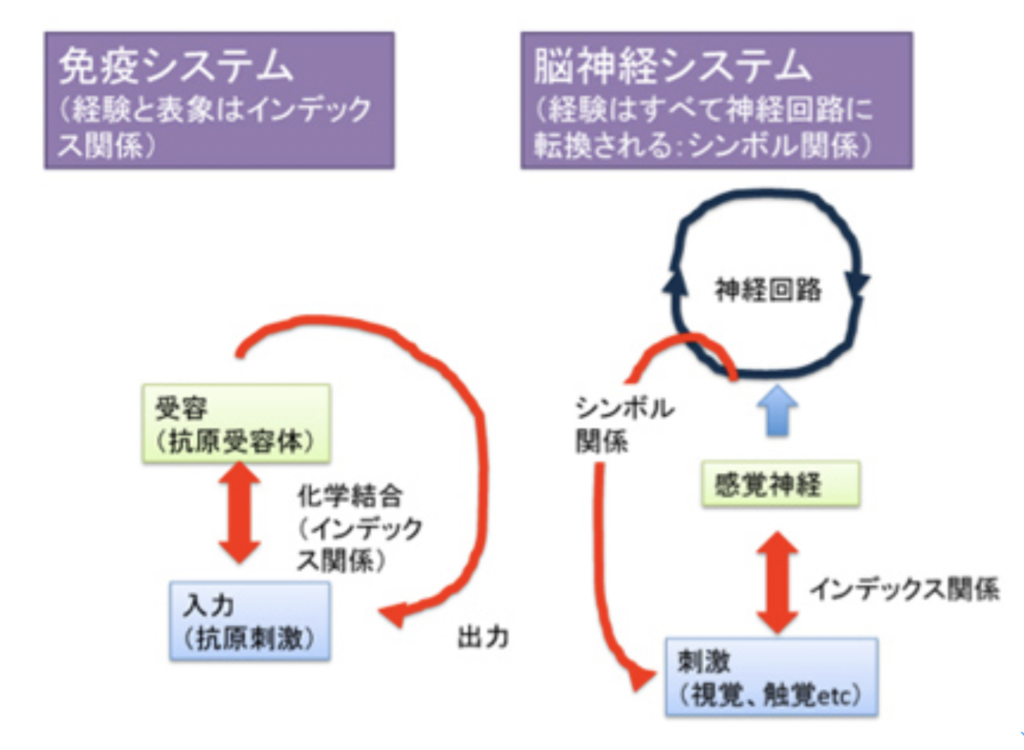

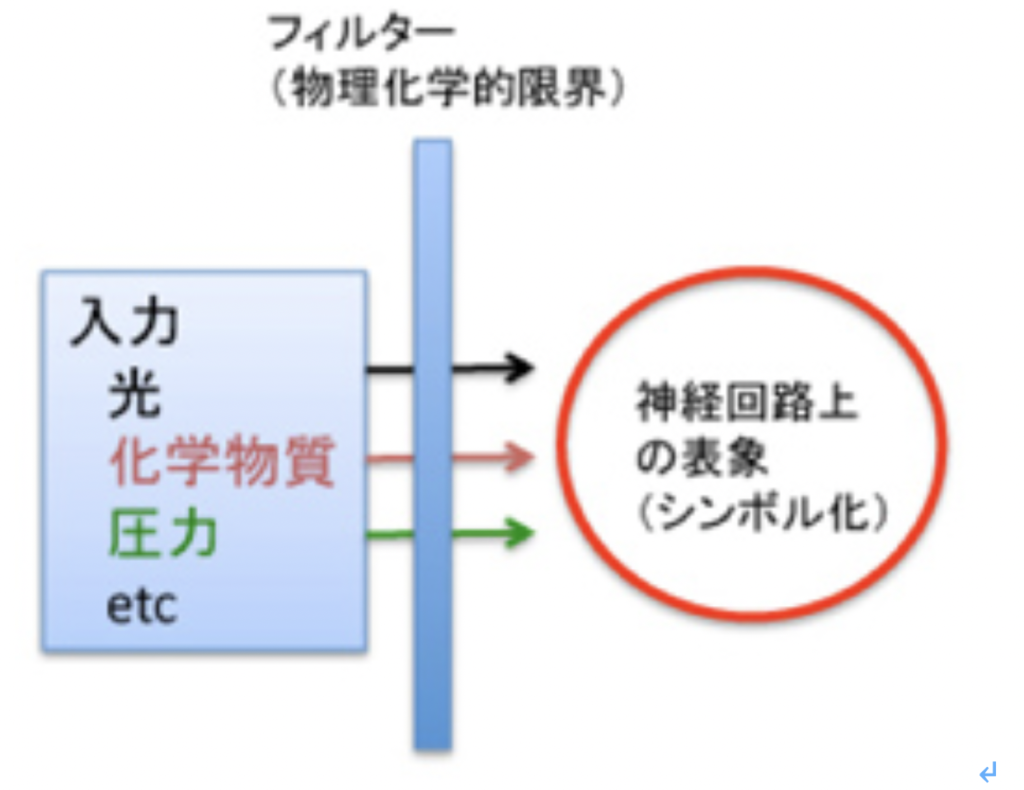

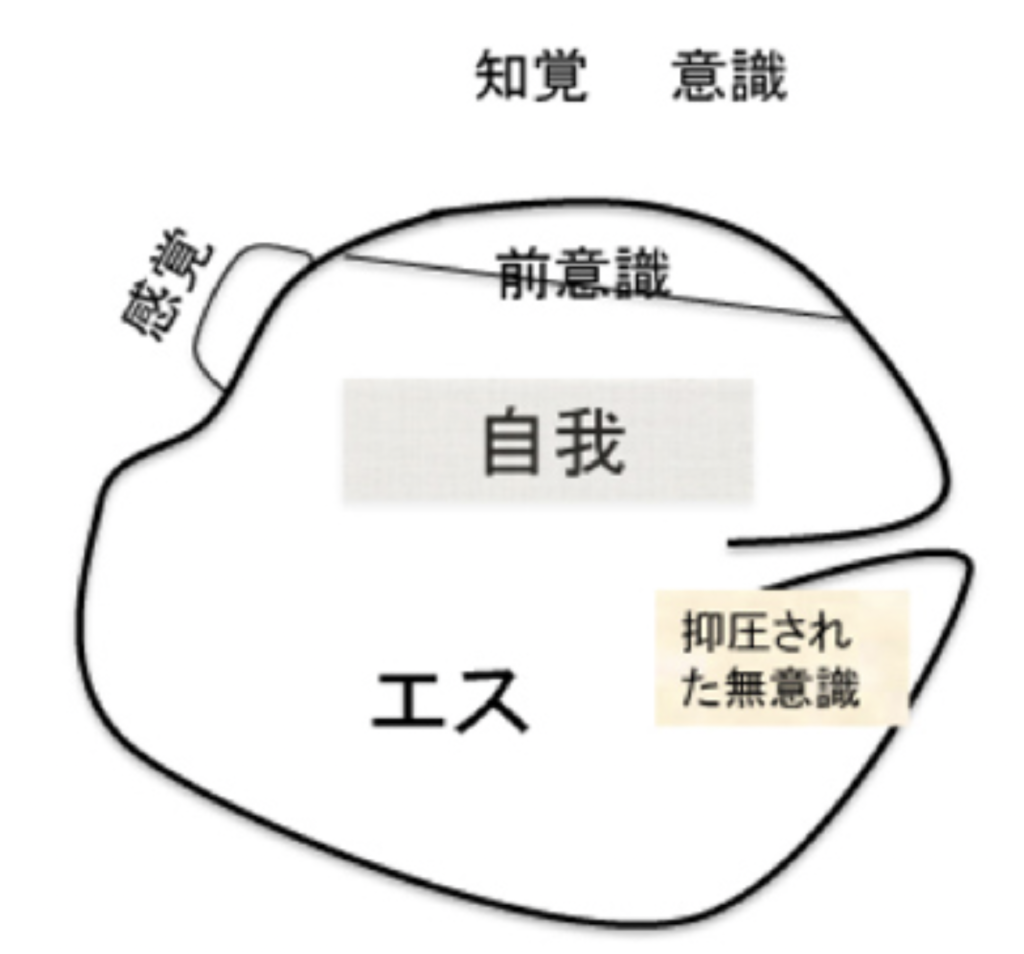

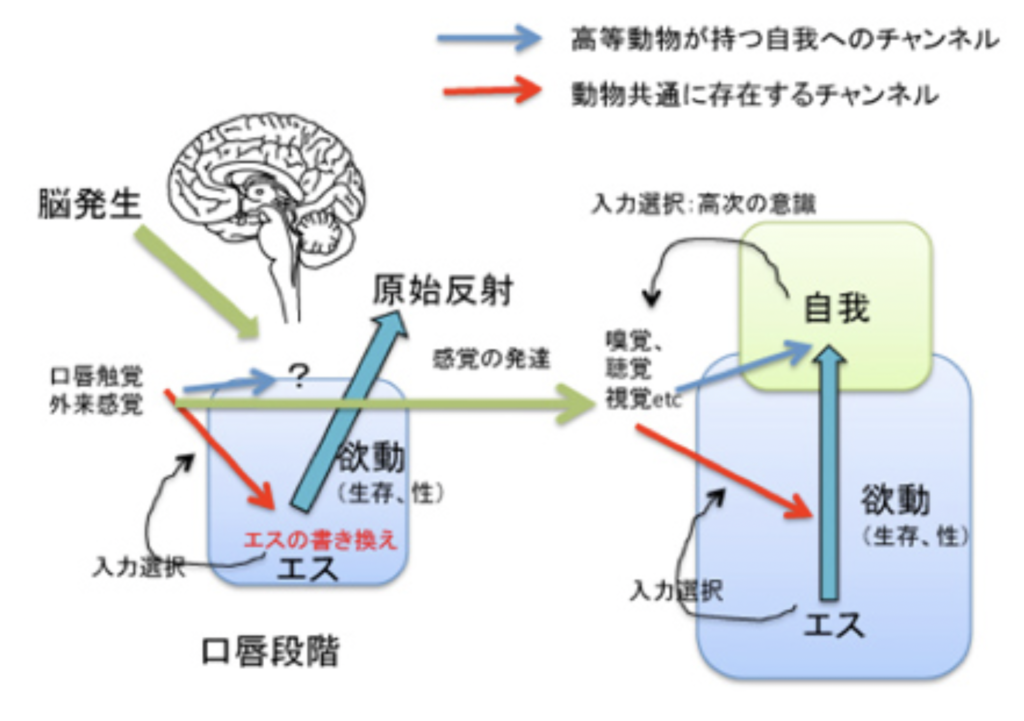

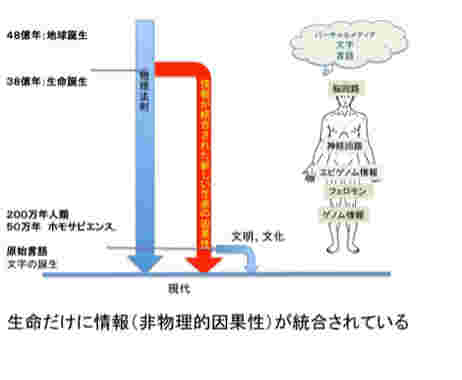

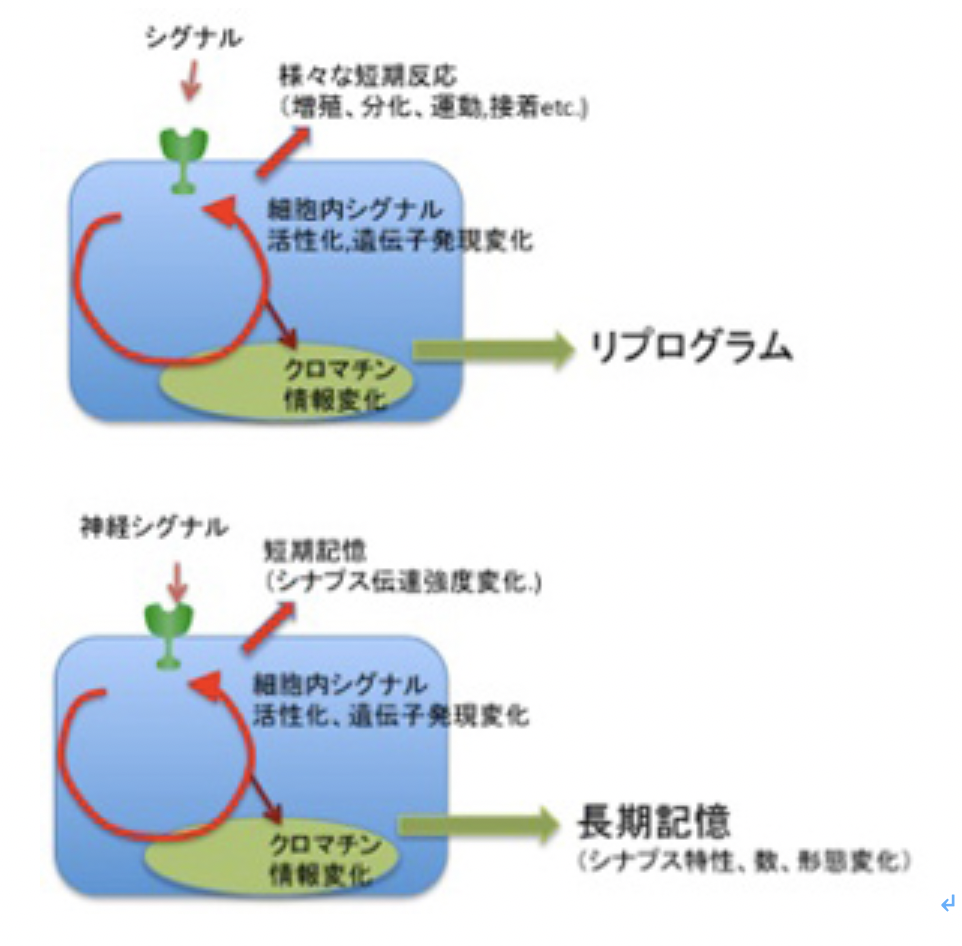

これまでWritingという技術が誕生するまでの歴史を、表意文字と 表音文字が今も混在して、文字が進化した数千年の歴史をそのまま残しているWritingの生きた化石、日本語を参照しながら紹介してきた。もう一度強調したいのは、Writingが、音韻を基盤とするS言語(speech language:話し言葉を基盤とする言語)成立過程で形成された高次脳回路に、視覚を基盤とする新しいシンボルシステムが付け加わる形で統合して生まれた能力で、絵を描いて経験を表現することとは全く異なるという点だ。このため、中国発のWritingを用いる一部の言語を例外として、エジプトやメソポタミアのwritingは、カナのような子音と母音が組み合わさったシラブルを表現するsyllabogramを経て、子音と母音が完全に別れた完全な表音文字(アルファベット)によるWritingへと一直線に進化して行く。この過程については、これから解説するつもりでいるが、ただあまり先を急がずここで少し一息入れて、Writingにまつわる基礎的な問題をいくつか考えてみたい。

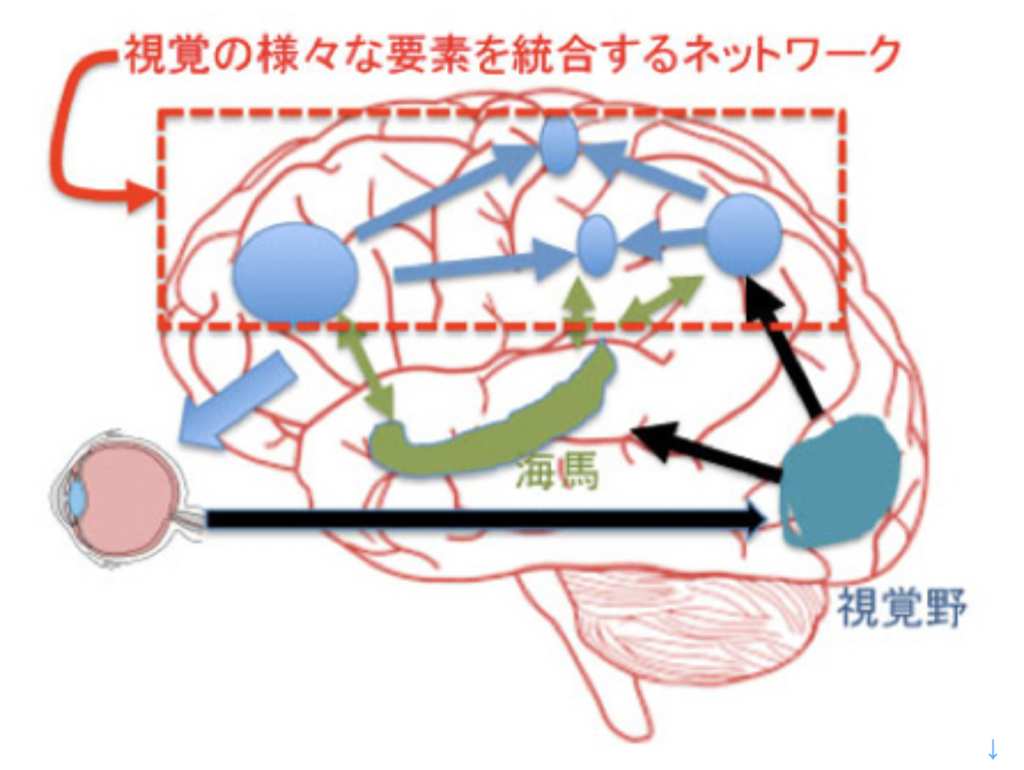

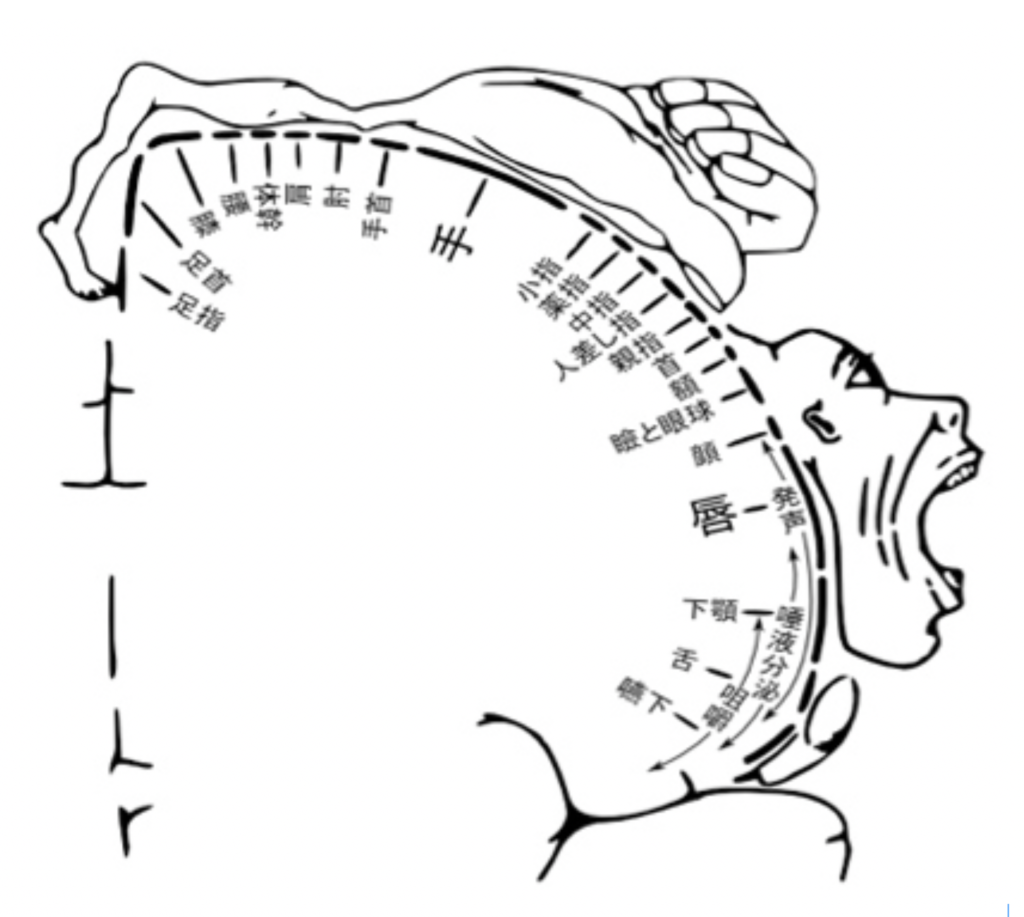

まず最初は、Writing/Readingの脳ネットワークについて考えてみたい。これを理解することで、なぜほとんどの言語でWritingがアルファベットに置き換わっていくかをある程度理解することができる。

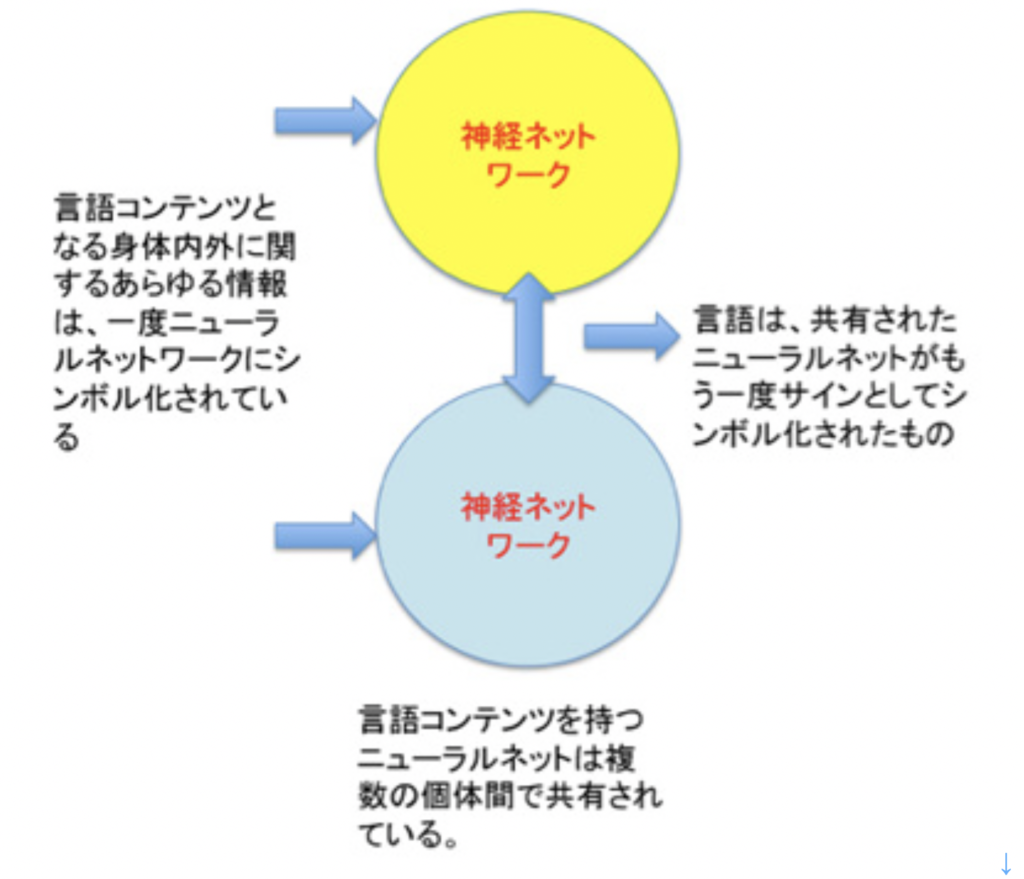

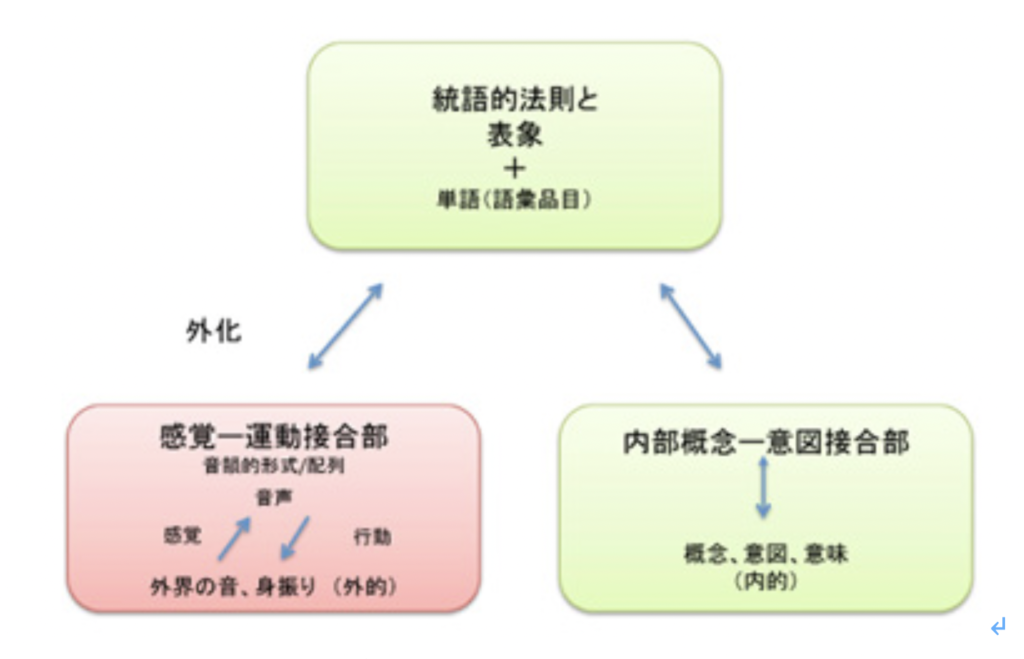

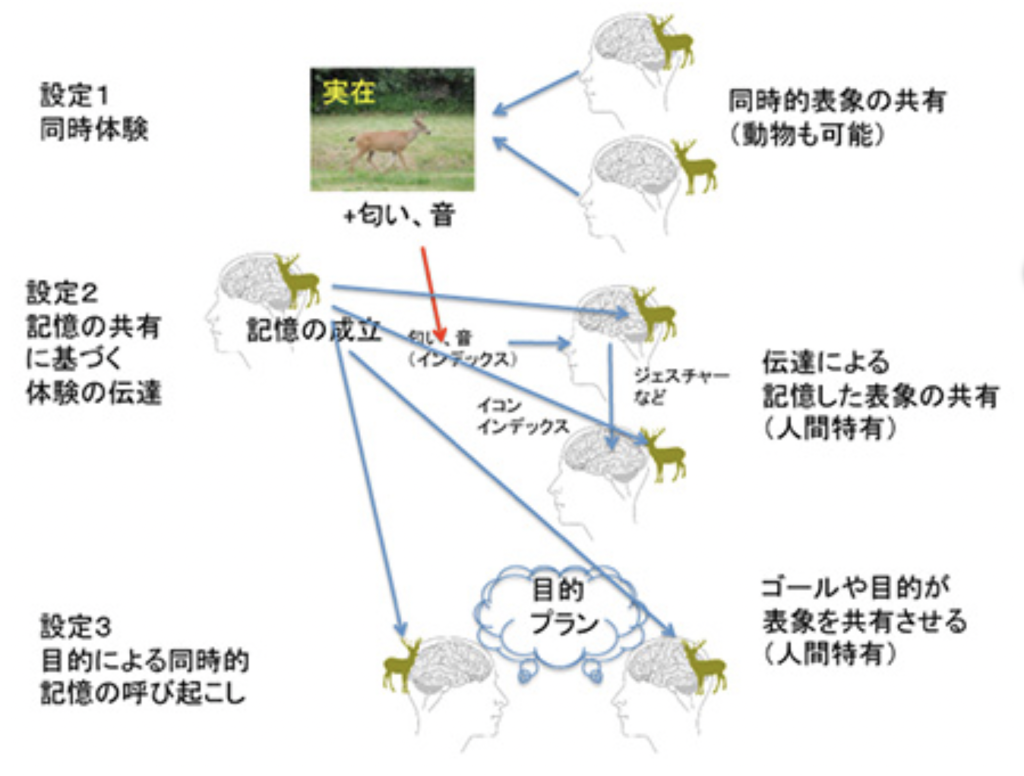

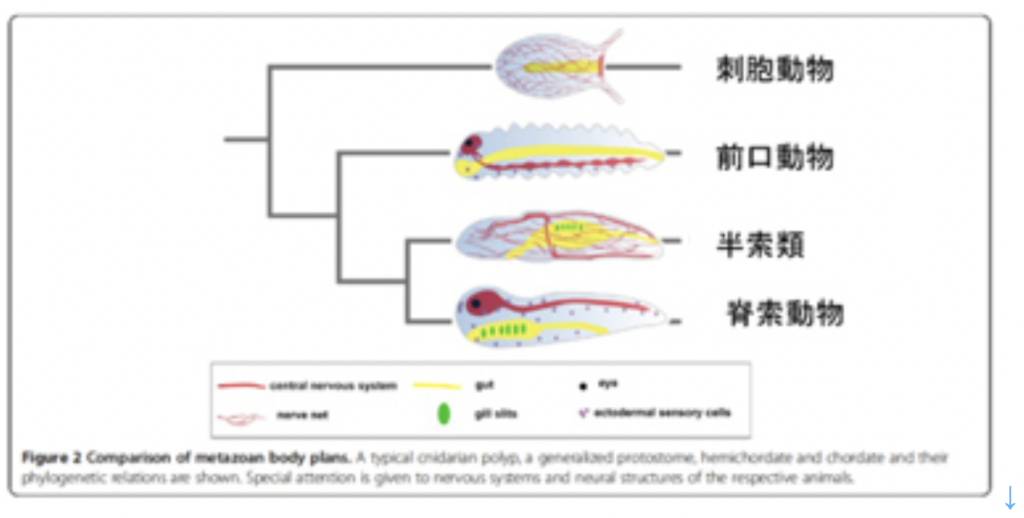

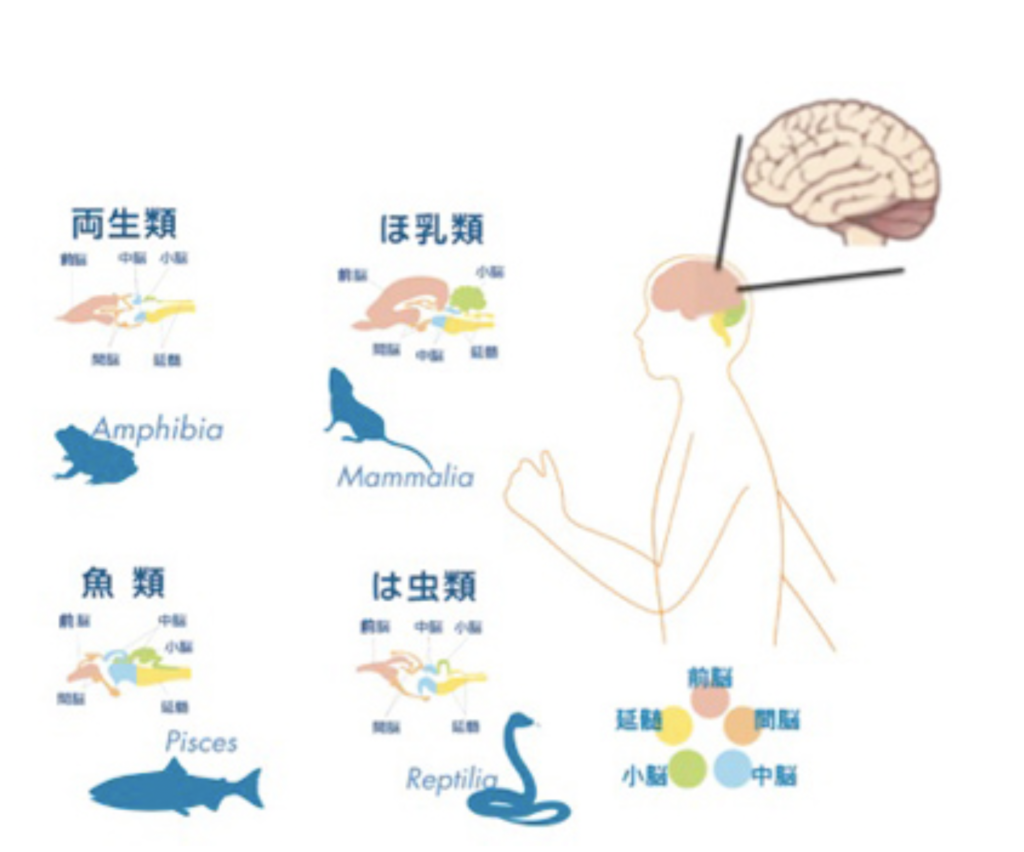

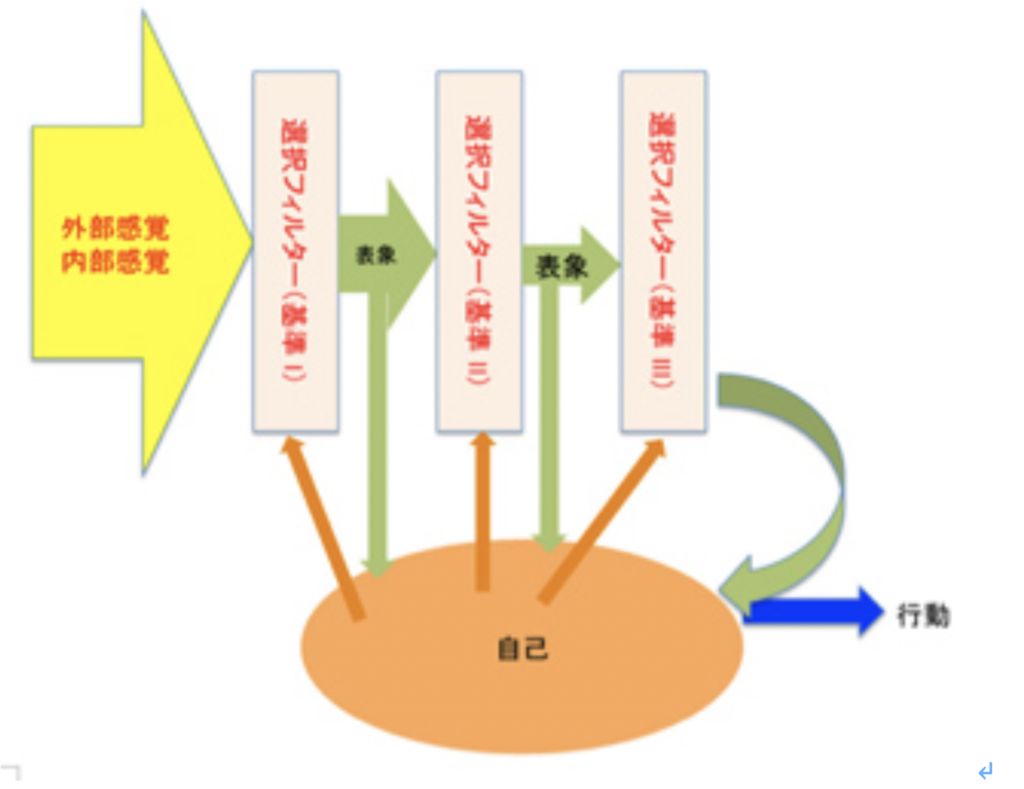

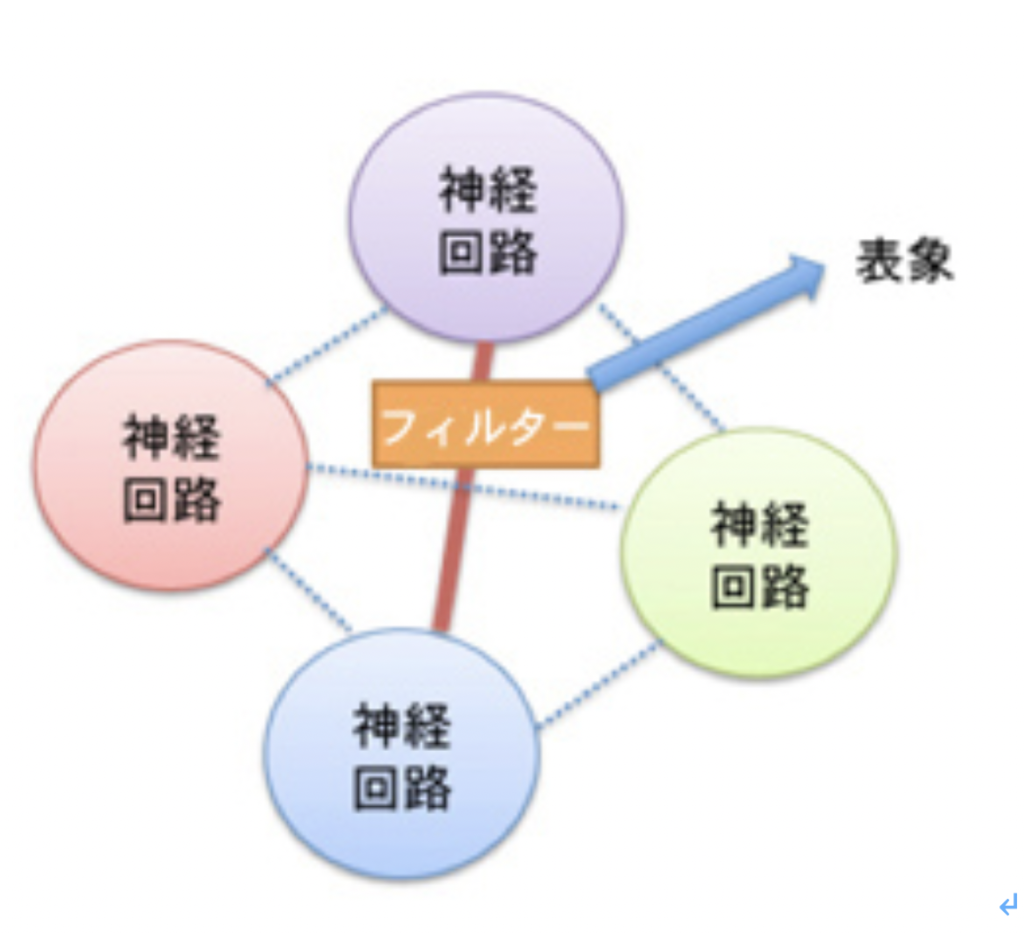

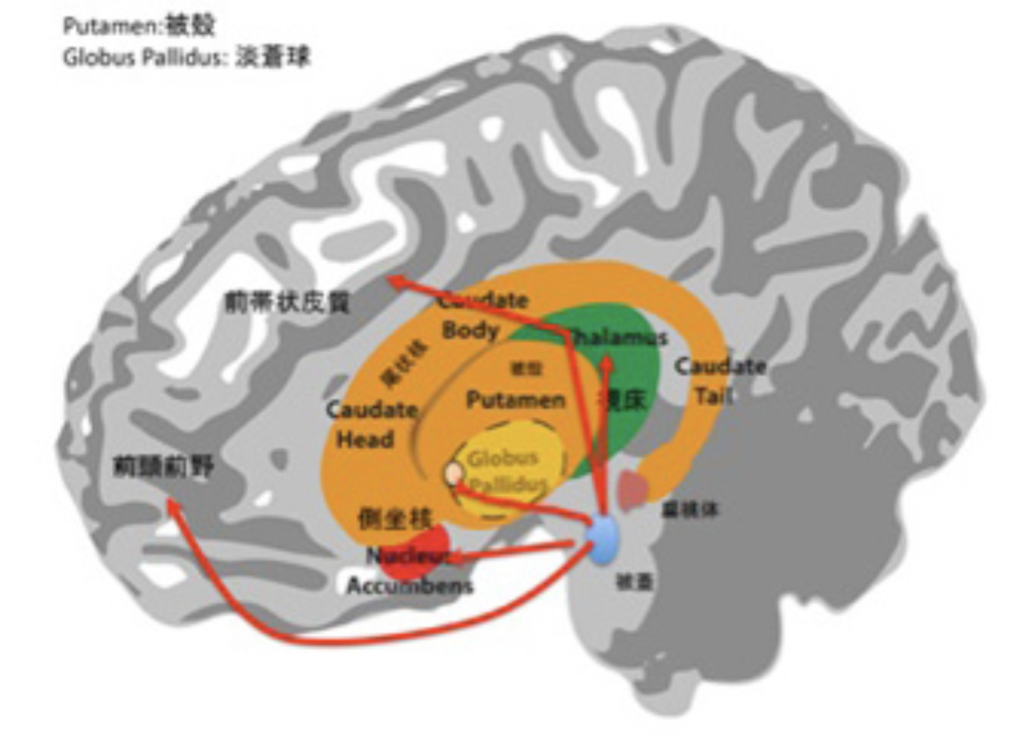

これまで述べてきたように、言語を可能にする脳構造は、まず集団でゴールを共有して協力する社会を可能にする脳回路と、シンボルを用いたコミュニケーションを可能にする脳回路を基盤に生まれた原始言語の脳回路に始まる。その後この原始言語回路は、聴覚(音節)を媒体にするシンボル体系、そして視覚(文字)を媒体にするシンボル体系を順番に統合して、ほぼ全ての経験を表現して他の個体に伝達することができる無限の能力を獲得した。実際にはそれでもまだ完全ではなく、バーチャルメディアを媒体にした新しいシンボル体系を統合する過程が現在進行している。何れにせよ、最初の大きなステップは音節を媒体にしたシンボル体系が統合されたS言語の誕生と言っていい。そこでまず、S言語を可能にしている脳ネットワークを考えてみよう。

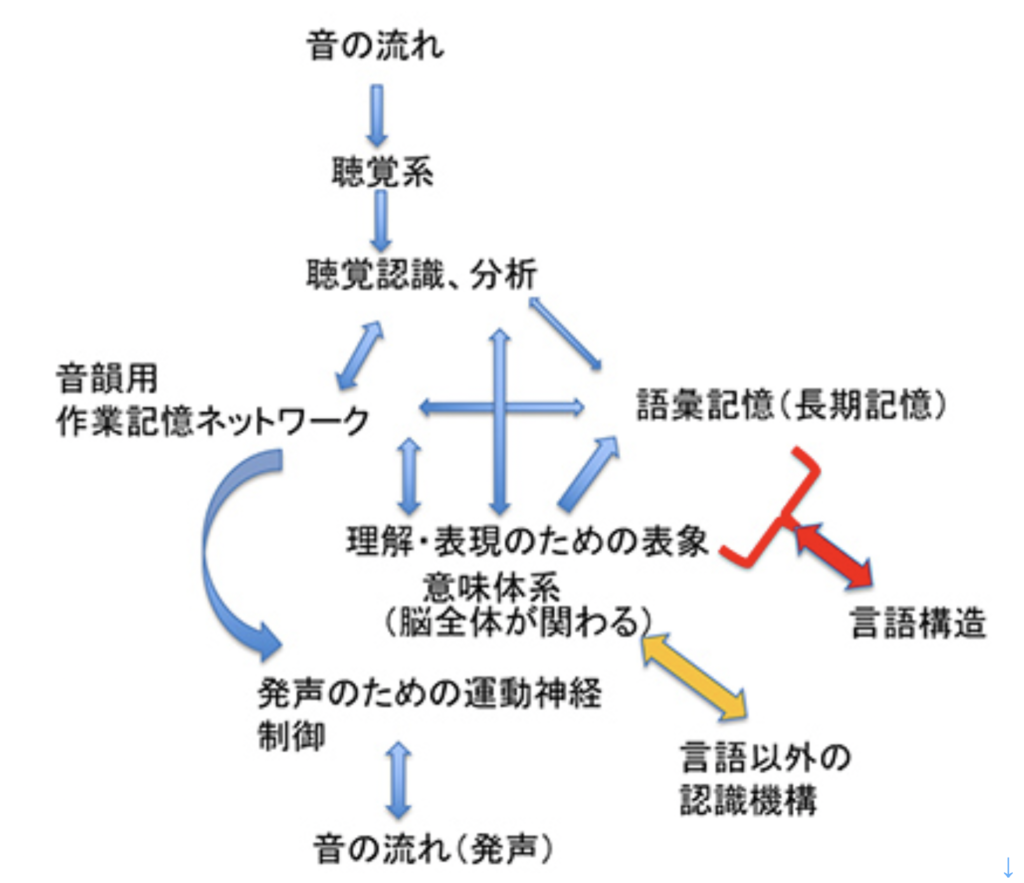

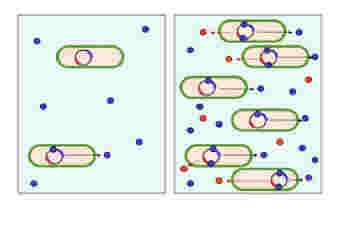

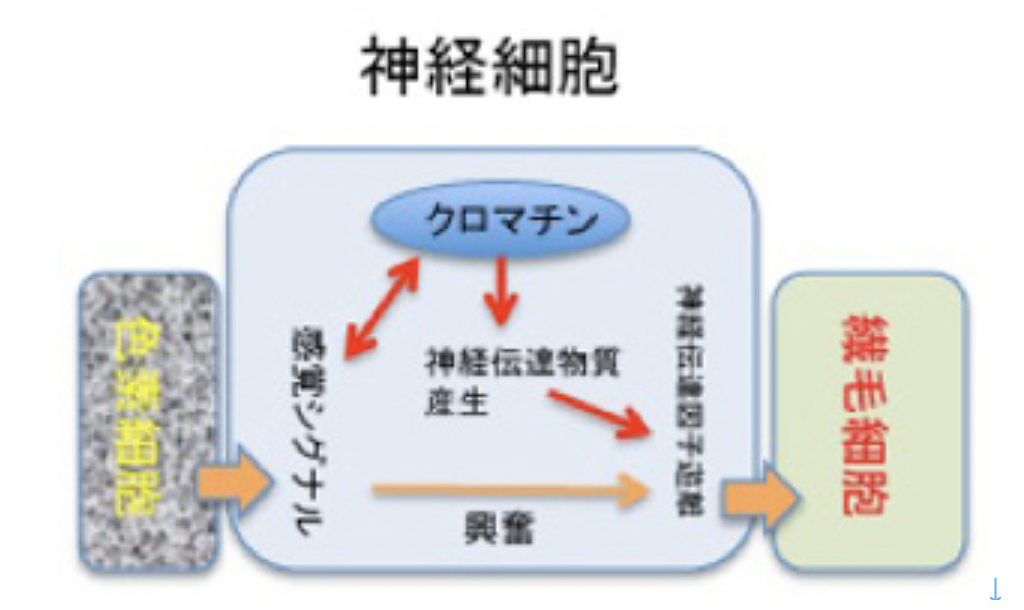

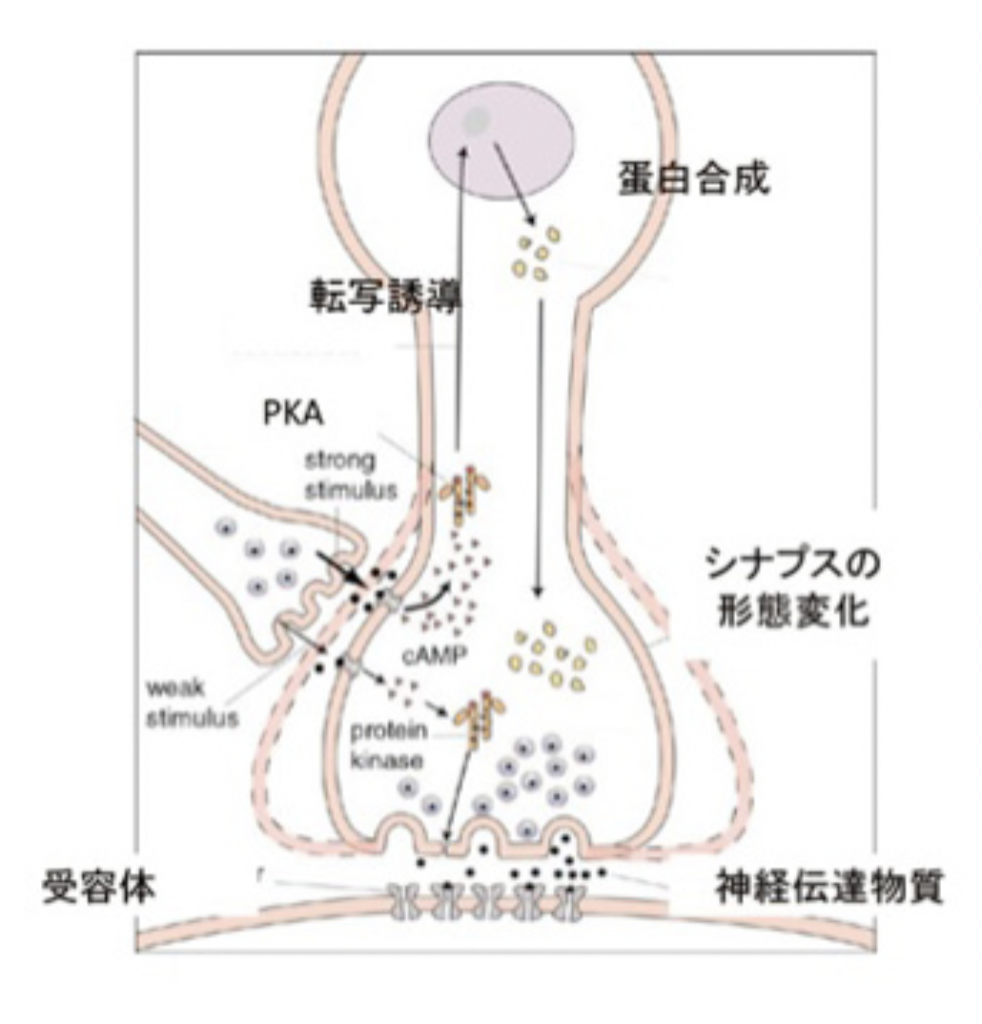

耳から聞いた音を言語として認識するシステムと、脳内で生まれた表象を喉頭、口腔、舌などをコントロールして発声する能力を基礎に、音韻を用いる複雑な音節を作ってシンボルとして使えるようになったのが、S言語と言えるが、この脳回路を図1のようにまとめることができる。

図1:S言語の脳回路。説明は本文参照。

この図を説明すると次のようになる。まず誰かが発する音を耳で聞く。突然人間の声が聞こえることもあるが、ほとんどの場合聞こえる以前から状況が判断され、聞こえて来るのが言語かどうか判断する準備が行われる。この過程で、言語とは別の社会性や、コミュニケーションを必要とする状況を判断する高次な意味体系が動員され、言語のコアネットワークにつながる。その後、聞こえてくる音節は、脳内に形成された語彙記憶だけでなく、すでに聞いたセンテンスや状況(他のインプット)から想像できるメッセージの意味と持続的に参照され、最終的に解読される。

このように聞こえた音節の塊は、多くの表象と参照されることで、メッセージの内容が解読されて行くが、この時うまく理解ができないと、以前紹介したような脳波上のN400が発生する(http://www.brh.co.jp/communication/shinka/2018/post_000006.html)。すなわち、把握された音節は、語彙の記憶だけでなく、常にメッセージ全体が持つ意味と参照され、解読されていく。この時重要な役割をもつのが、様々な脳内の表象を一時的に集めて参照するために必要な、短期の記憶に基づく統合を行う領域で、この図では音韻用作業記憶ネットワークと表現した。分かりやすくするため長ったらしい名前をつけたが、脳科学の人は、phonological buffer(音韻バッファー)と呼んでいる。

同じphonological bufferはもちろん、発語にも作業記憶ネットワークを提供する。発語の場合、経験したこと、記憶にあることなどまず伝えるメッセージが表象される必要がある。これも、最初からメッセージの詳細が全て決まっているわけではない。大まかに脳内で把握されている表象が、phonological bufferにインプットされ、音韻の流れとして表象されると、それに基づいて発語に関わる運動神経がコントロールされることで、文章が語られる。こうして生成される音韻は、また聴覚を通してメッセージの表象にフィードバックされ、思った内容が伝えられるよう、訂正が行われる。発生に関わる運動神経も、他の筋肉をコントロールするシステムと比べると、圧倒的に精緻なコントロールが行える複雑なものだ。徐々に進化してきたものだと思うが、声楽を聞くたびに大変なシステムだと感心する。

このようにS言語成立過程は、それ以前の言語のコア構造に対応する音韻のシステムを構築して、新しい言語の脳構造を作る過程としてみることができる。同じように、Writingの成立もそれ以前に完成した言語システムと無関係に成立することはなく、それまでに完成した言語構造の上に視覚認識を基盤にした新たなシンボルシステムを構築する過程と言える。言い換えると、既に成立していたS言語を可能にする言語の脳構造に寄生している。従って、WritingがそれまでのS言語と独立して成立することはない。逆に、S言語とほぼ同時期に見られたショーべやアルタミラの精巧な壁画は、言語のコア構造とはほぼ独立して存在していたと考えられ、その意味でWritingの起源にはなり得ないことも納得できるはずだ。

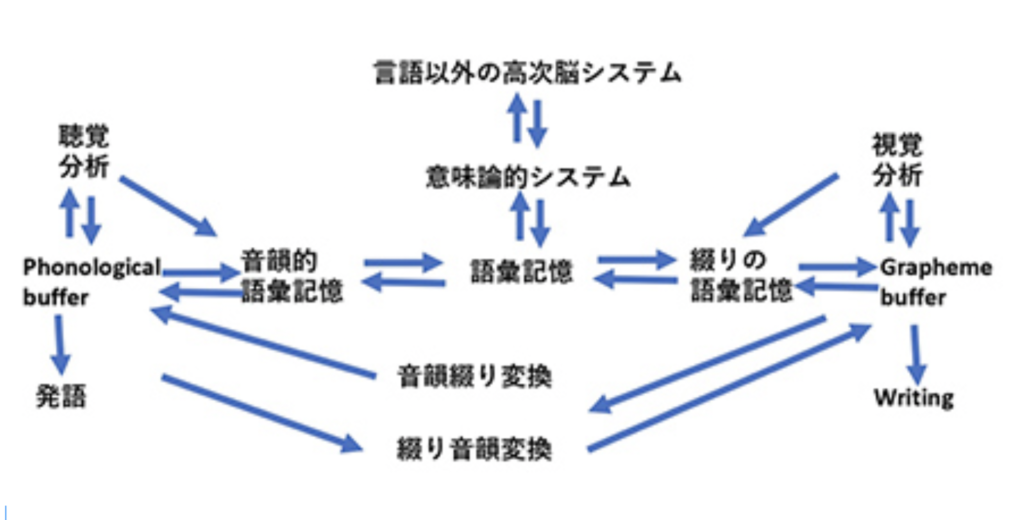

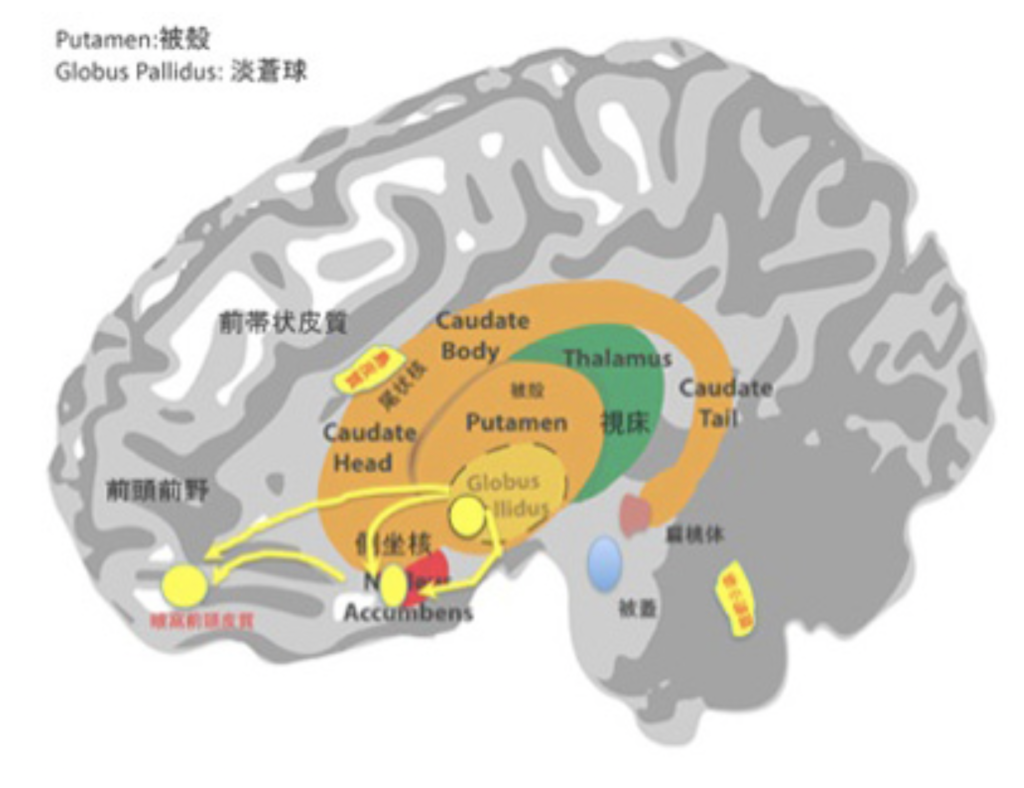

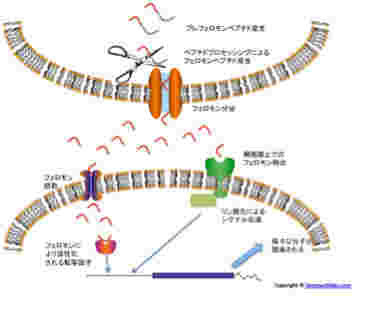

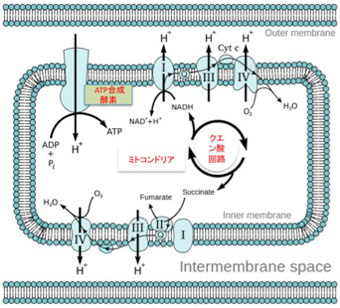

Writingが、S言語では難しい長期間の記録を可能にする為に発達したと考えると、自分の所有物を覚えておくために使われたトークンは、S言語と視覚認識を通した新しいシンボルとを連合させることに成功し、言語の脳構造の拡大に大きく寄与したと考えられる。この意味で、トークンはそれが表現するアイテムに直接対応するシンボルに一見思えるかもしれないが、実際には音節で表されるS言語の単語に対応するシンボルが誕生したと考えた方がいい。すなわち、WritingはS言語の拡大として、S言語の音節シンボルと常に対応をつけながら発展したと考えられる。その結果、図1に示した言語の脳構造は、図2に示すさらに複雑な構造へと発展してきた。

図2:話し言葉とWritingが統合された脳の言語構造。この図はDöhla

and Heim : Frontiers in Psychology 6: doi:

10.3389/fpsyg.2015.02045 を参考にして筆者が作成している。ただ、語彙記憶については変更している。

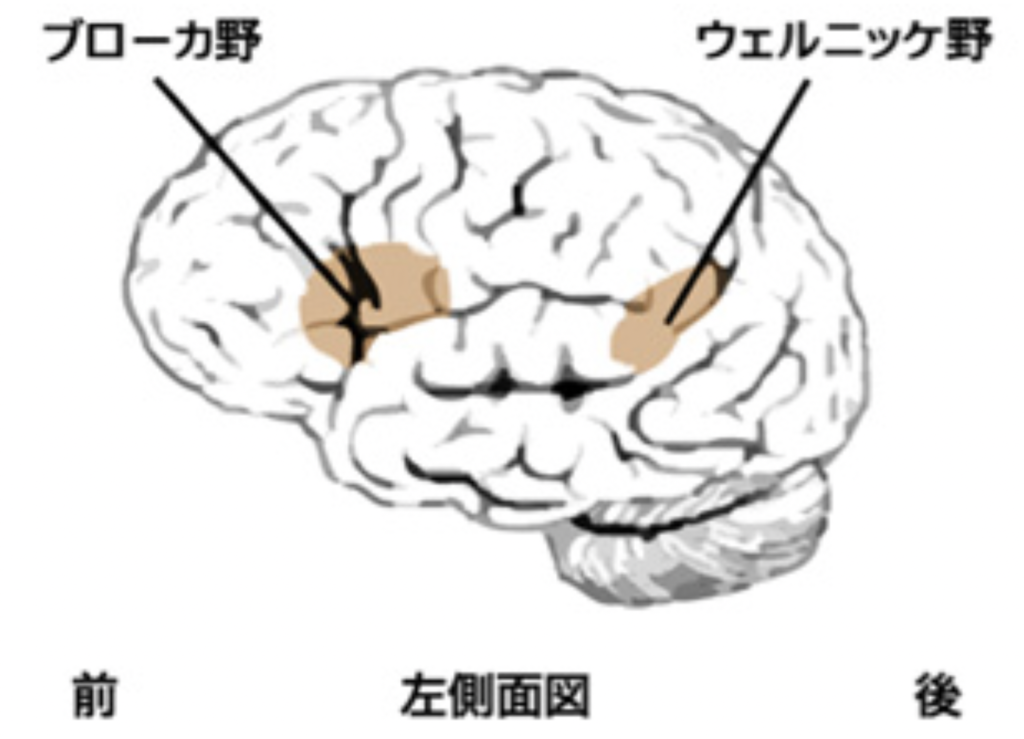

以前、言語を支配について発語を支配するブローカ野と言語の理解を支配するウェルニッケ野が関わると言う、極めて単純化した図式を紹介したと思うが(http://www.brh.co.jp/communication/shinka/2017/post_000012.html)、このように言語に関わる脳内ネットワークの条件を考えてくると、決してこんな単純な話でないことがわかる。事実、図に示した脳回路は、精一杯単純化した回路で、実際はこれの何千倍も複雑な回路が働いていると考えられる。このことは失語の患者さんの脳障害を高い精度で特定し、また機能的MRIや脳内各領域の結合がわかる拡散テンソル法などのイメージング(図3)による分析により確認されている。

NordicNeuroLab – Company Presentation from NordicNeuroLab on Vimeo.

図3言語により活性化される脳を機能的MRIと拡散テンソル法で分析したVimeocomにアップロードされたNordicNeuroLabによるビデオ

考えてみれば、発語に関わる複雑な運動調節を小脳の関与なしに行うことは出来ないし、作業記憶を海馬の助けなしに維持することは出来ない。事実、海馬の障害は、進行性の失語では最も可能性の高い原因になっている。

要約すると、言語は脳回路がネットワークとして組織化されて可能になる機能で、聞く、話す、読む、書くなど行動は異なっても、同じ脳回路がオーバーラップして関わっている。例えば書きながら読むと、外国語の単語も憶えやすいという経験は、異なる言語機能にも共通の脳回路が関わっている事を示す良い例だ。また、失語症で傷害される部位と症状を対応させる研究からも、同じ回路を異なる機能がオーバーラップして使っていることがよく分かる。現在失語症は、言葉を話すのが流ちょうかどうか、言葉の理解が出来ているかどうか、そして他人の言葉を復唱できるかどうかの3種類の症状の有無で8種類の類型に分類している。例えば「流ちょうに話すのだが、内容に論理性がなく、ほかの人の言葉を理解しておらず、他人の言葉を復唱も出来ない」と、ウェルニッケ失語と診断され、「他人の話を理解できるのだが、言葉がたどたどしく、復唱ができない」場合はブローカ失語と診断される。こうして分類されたそれぞれのタイプの失語では、音韻によるS原語とともにWrintingも同様に侵されることが多いが、これも共通の回路を示す良い例だ。

しかし、それぞれの機能に比較的特異的に関わる回路も存在する。この結果、上の8分類だけでなく、それぞれの機能に特化した症状も現れる場合がある。 その典型が、失読症(dyslexia)や失書症(agraphia)で、きわめて多彩な症例がこれまで報告されている。

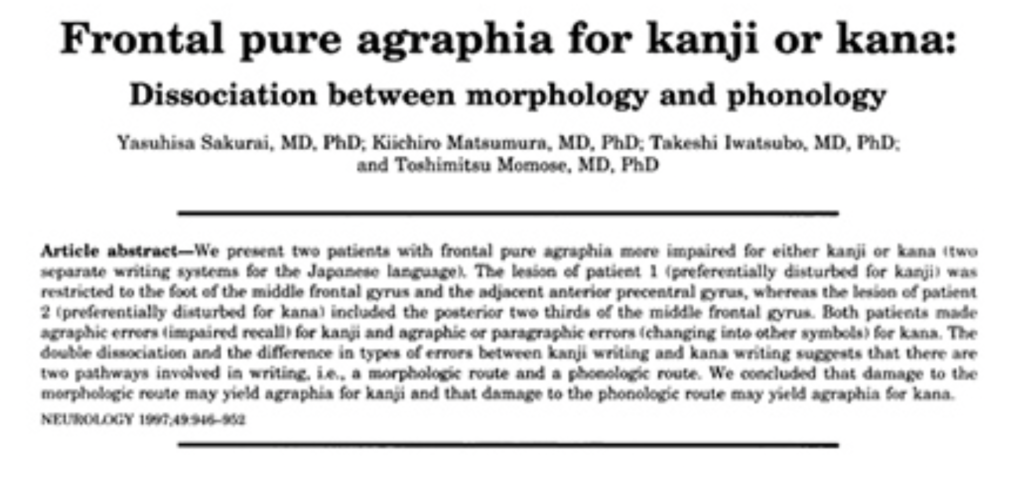

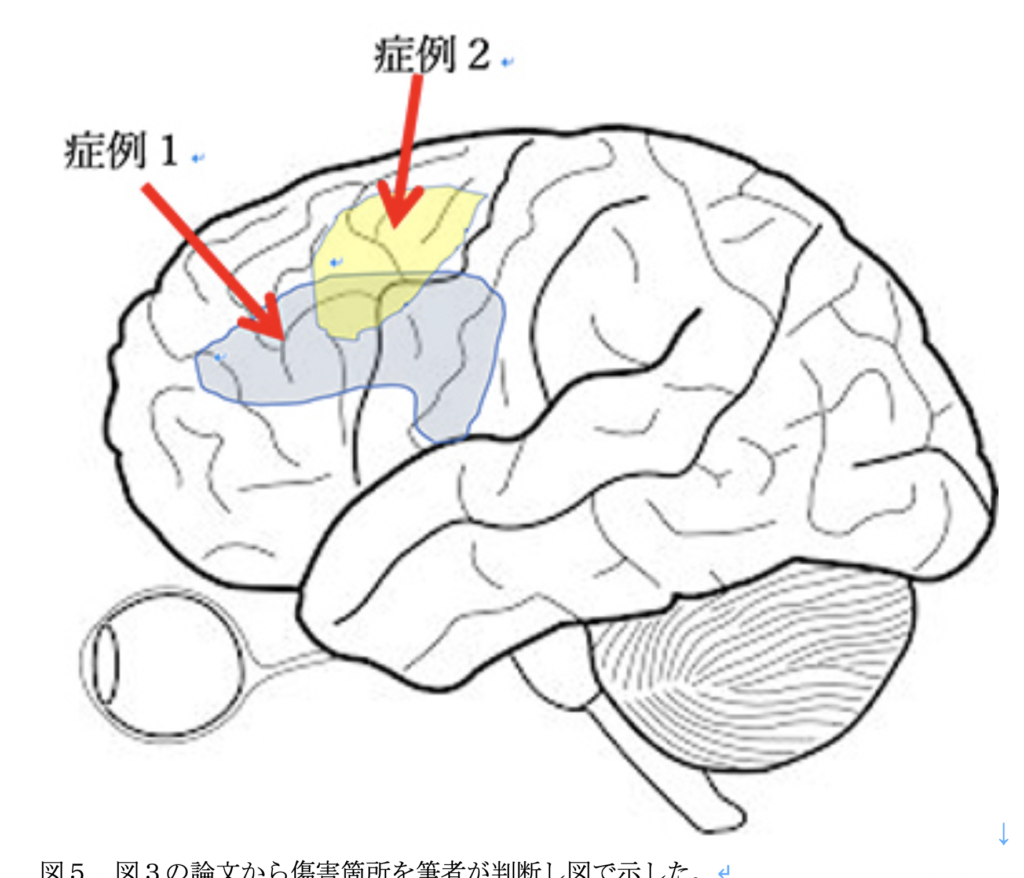

そこで最後に三井記念病院から1997年にNeurologyに報告された日本人Writin特異的障害を持った2人の例を紹介して終わろう(図4)。

図4 1997年に三井記念病院からNeurologyに発表された、仮名や漢字のwritingが選択的に傷害された患者さんの報告。

第一の症例は76歳の女性で、専門医を訪れたときは、軽い非流調性失語と、計算が出来ないという症状があるが、理解や復唱、聞いたり読んだりするのはほぼ正常だった。ところが、文字、特に漢字を書くのが強く傷害され、漢字特異的な失書症と診断された。異常の原因は脳梗塞で、中前頭回とそれに隣接する中心前回に傷害が見られた。

第2例目は69歳男性で、流ちょう型の失語と診断できるが、理解や、復唱には異常は認めていない。流暢に話が出来き、聞く理解も正常であるにも関わらず、仮名を書く能力が強く低下している一方、漢字の読み書きは比較的保たれていた。第一例と同じで、計算能力の低下が見られる。原因は同じく脳梗塞で中前頭回が傷害されていた。

図5 図3の論文から傷害箇所を筆者が判断し図で示した。

病変もオーバーラップしているのに、少しずれると、仮名と漢字が別々に障害されるのを見ると、失語を脳回路から理解することの難しさがよく分かる。裏返せば、何度も繰り返してきたように言語の脳回路の複雑性を示している。

以上今回の話はつぎのようにまとめられるだろう。

言語の脳回路は、原始的構造を拡張しながら現在の形に到達した。則ち、原始言語構造にS言語を可能にするネットワークが加わり、そこに新たにWritingを可能にしたネットワークが統合されている。このことは、後から統合されたネットワークは、それ以前のネットワークの制約があるため、全く独立しては存在し得ないことを意味している。この結果、例えばWritingに関わる失読や失書にはS言語の失語も多かれ少なかれ合併する事になる。

しかし一般的に失読症と言うときは、ほかの症状が合併しない、例えばダビンチやアインシュタインなど天才が含まれる状態を指すことが多い。次回は、この純粋な失読症について見て行く予定だ。

[ 西川 伸一 ]

2018年7月2日

前回紹介したように、hearing/speaking(以後話し言葉)とreading/writing(以後読み書き) は互いに言語に関わる様々な脳回路を使っているため、例えば脳卒中や外傷で脳組織が障害されて失語症が起こる殆どの場合、どちらも影響され、どちらかが独立しておこることは稀だ。

しかし、これとは別に、明確な脳の障害はないにもかかわらず、発達期に読み書きが強く障害される人たちが存在し、このようなケースを特別にディスレキシア(失読症)と呼んでいる。このような失読症は、「知能は正常で、別段神経的異常がないにも関わらず、読むのが不正確で、時間がかかる」症状を示す状態、と定義出来る。

ただ、話せるようになっていても読み書きが難しいのは誰もが経験してきたことだ。言葉を理解し、話すことが出来ることが読み書きの必要条件だが、話せるからといって読み書きが出来るというわけではない。読み書きが出来るためには、話し言葉の言語脳のまわりに、各人が多大な努力を払って読み書きの脳を形成し統合させる必要がある。よく考えてみると、識字率が問題になるように、ちょっと前まで世界中の言葉を話す人間のほんの一部しか読み書きが出来なかった。明治維新に自分の名前を書ける鹿児島の女性は10%に満たなかったと言われている。これは、殆どの人が読み書きの教育を受けていなかったからだ。Writingが数千年の歴史を持つといっても、その恩恵にあずかっていたのは、新たに読み書きの教育を受けることが出来る、ほんの一握りの人たちだったのだ。このことは、ほかの人間とコミュニケーションを繰り返すうちに自然に学習する話し言葉と異なり、読み書きの習得は、系統的な「教育学習」が必要な、個人の成長にとって大事業であることを示唆している。

私達が話し言葉をマスターするのは大体3歳を過ぎた頃だが、親が話しかけるなどある程度の努力はしたとしても、話すための系統的教育を行うわけではない。ところが3歳をこえて話し言葉をマスターする時期になると、今の親は読み書きを教えるための様々なプログラムの宣伝に目を奪われるはずだ。このような宣伝は、「本当にすぐ読み書きを教えないと、私達の子供の発達は遅れるのか?」と多くのお母さんを心配させ、混乱に陥れている。しかし本当は、いつから読み書きを教えればいいのか? 早いほど良いのか?については、今も論争が続いている。恐らくこの問題に科学的決着をつけるためには、長期のよくデザインされたコホート研究が必要になる。ただ、これは簡単ではない。強制的に早い段階から読み書きを教える事により、取り返しがつかない結果を招く可能性すら存在する。次回議論するように、我々が異常と判断した性質が、本当は新しいイノベーションを生み出すのかもしれない。結局、多様な個性を大切にすることが最も重要なことで、子供の習いたいという欲求と、それに答える系統的プログラムを用意しておくのが最も重要だろう。

繰り返すと、この系統的な教育が必要であると言う点が、話しことばと読み書きの最も重要な違いで、あらゆる言語、あらゆる時代で共通だ。この過程を通過しないと、文盲で終わる。1つの例を見てみよう。今から3千年ほど前、シュメールの楔形文字を習うため、おそらくエリート階級から7歳前後の子供たちが選ばれ、何年もかけて読み書きを習ったe-dubbaと呼ばれる学校があったことが知られている。そこで学生が手習いに使ったタブレットが残されているが(図1)、先生の手本に従ってビッシリと手習いが行われており、系統的に読み書きが教えられたことが分かっている。教育は厳しかったようで、教師に鞭で打たれたことが書き込まれたタブレットもあるらしい。

図1 シュメール楔形文字の練習に使われたタブレットのかけら

(出典:Wikipedia)

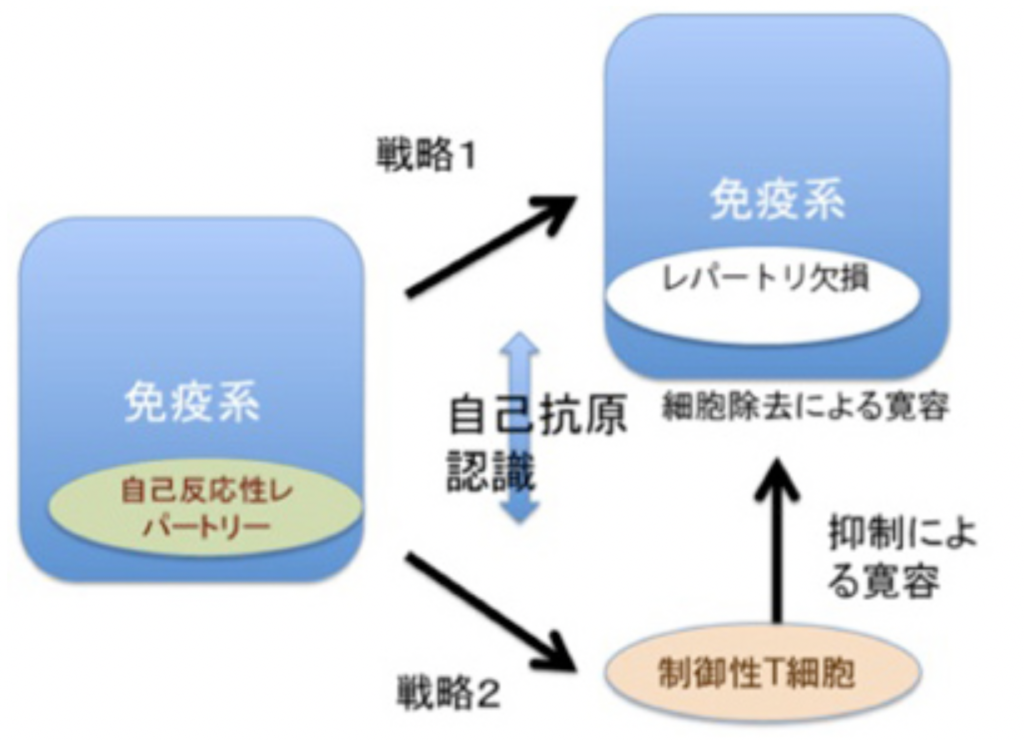

このように考えると、ディスレキシアとは、自然に獲得されたS言語に教育を通じて読み書きの脳を統合する過程の異常と定義する事が出来る。このメカニズムについてこれまで様々な説が出されているが、個人的には自閉症などと同じで、多様な状態の集まりだと考えている。ただどの仮説を支持するにせよ、一致しているのは、ディスレキシアには高い遺伝性がある点だ。実際、ディスレキシアの子供の親族には、探せばだれか読み書きが遅かった親族がいる場合が多い。また子供がディスレキシアと診断され、自分もディスレキシアだったことを親が認識することも多い。

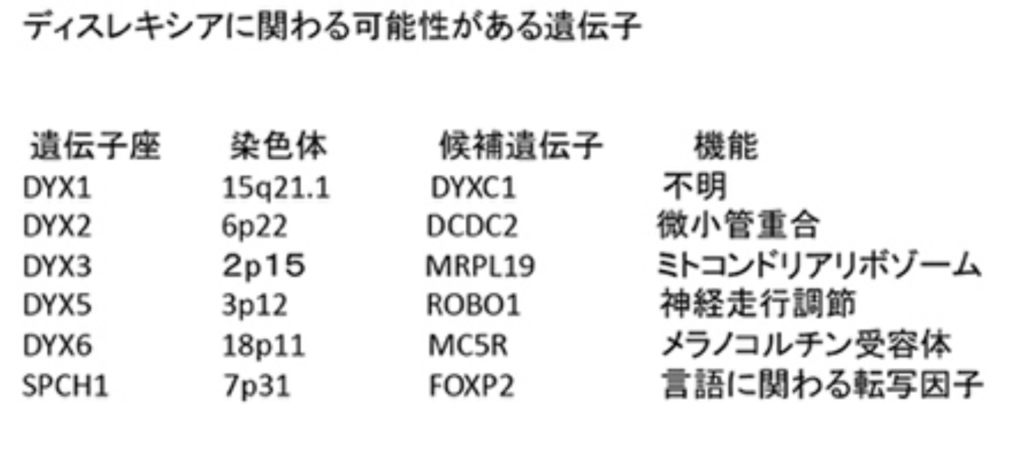

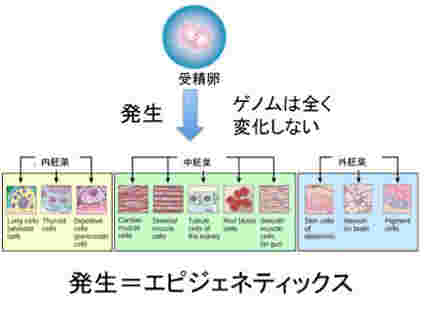

遺伝性を調べるために行われた大規模な双生児研究によると、ディスレキシアが両方で一致する率は、一卵性双生児で68%、二卵性双生児で38%に達する。またゲノム解析により相関が認められた遺伝子座が10箇所以上明らかにされている(図2)。しかし特定された領域同士の関係は現在も解析が進んでおらず、ディスレキシアを分子ネットワークの言葉で説明するには、まだまだ時間がかかると思われる。

図2 これまでディスレキシアと相関が認められた遺伝子座 Peterson and

Pennington Annual Review of Clinical Psychology 11:283の図を改変して用いている。

何れにせよ、遺伝性が高いと言うことはディスレキシアという状態が、読み書きを習う以前から存在することを示唆している。この可能性を確かめようと、家族歴からディスレキシア発症リスクの高い子供の脳波やMRI検査を幼児期に行い、その後読み書きを学習する時期まで追跡するコホート研究が行われた。2008年にフィンランドから発表された論文では、外れた調子の音が急に現れたときの反応が、最終的にディスレキシアを発症した新生児では明らかに低下していることを報告している。また、ディスレキシアは発症しなかったが、家族歴から遺伝的リスクが高いと診断された子供も、軽度だが反応が低下していることも示している( Leppänen et al Cortex 46:1362,2010)

脳領域についての詳細は省くが、読み書きを習う前からディスレキシアの発症リスクをMRIによって予知することが出来るという論文も最近発表された(Clark et al, Brain 137:3136, 2014, Raschle et al, Neuroimage 57:742, 2011)。これらの結果は、ディスレキシアの多くが、遺伝的な変異によりおこる脳構造の変化により生まれつき決まっていることを示唆している。

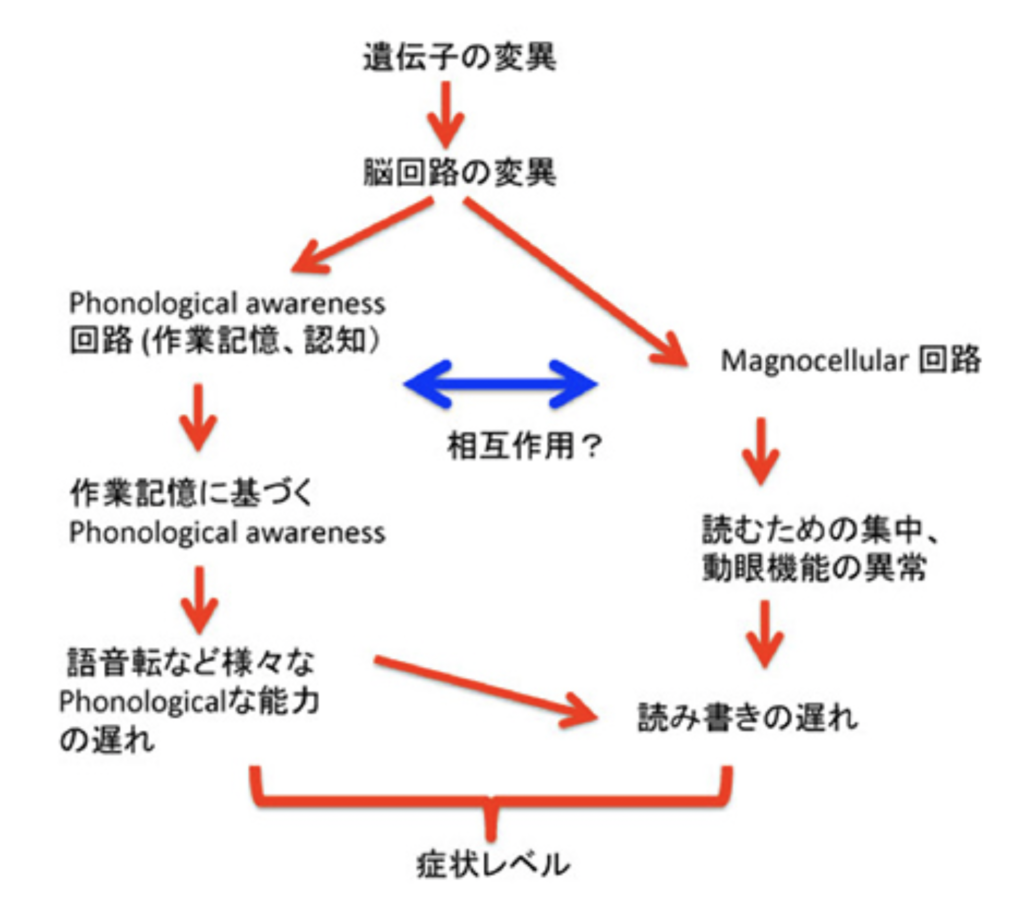

では、ディスレキシアの背景には、どのような脳機能の変化が存在するのだろうか?この問題に関しては、従来から2つの考え方がある。1つは先に述べたフィンランドの研究から分かるように、連続する音や視覚刺激に対する反応の異常によって読み書きが阻害されるとする考え方だ。もう一つは、話しことばの脳が形成されるとき、先天的・後天的にすこし違った構造が出来てしまい、これが新たな読み書き脳の統合を阻むという考え方だ。これはPhonological Deficit仮説と呼ばれており、ディスレキシア理解の現在の主流になっている考え方だ。

個人的にはディスレキシアは多様な脳の状態を反映しており、どちらか一方で決まりという話ではないと思っている。例えば2013年、私のブログで紹介したが、ハーバード大学のグループは文章を読むのが苦手な子供に、活字が詰まった本ではなく、スマートフォンの画面に少しづつ文字が現れるようにすると、一般児と同じレベルで文章を理解できるようになった事をPlosOneに発表した(http://aasj.jp/news/watch/509)。おそらくディスレキシアと診断される子供の中には、このように多くの文字に一度に晒されると気が散って集中できないケースもあると思う。自分自身の体験から考えると、日本語を読むときはあまり感じないが、英語になると電子媒体で読む方が頭に入ってくる。私の場合せっかちで気がせくため、多くの行に目が飛んで集中できなくなることが英語を読むのが苦手な原因になっているが、同じ様な子供は多くいるのではと思っている。いずれにせよ、どんな小さな現象でも、私達がどう文字を解読しているのか考える上で役に立つ。

繰り返すが、私達の言語脳は読み書きの脳が統合されることで質的変化を遂げる(例えば時間や場所を越えた間接的なコミュニケーションが可能になる。)読み書き能力の習得は私達が一生で経験する学習の中でも最も大事業だ。すなわち自然に形成された話しことばによる言語脳を、読み書きを能力が統合した質的に新しい脳へ学習を通して発展させる事業だ。その意味で、他の学習とは複雑度が格段に違うと予測できる。ただ、この事業は自然に習得した話しことばを土代に行われることから、ディスレキシアはこの土台の異常だとする考えが存在し、Phonological deficit仮説と呼ばれている。

次回は、ディスレキシアの脳について考えた後、ディスレキシアの人たちにはなぜ天才と言われる人が多いのかを考える。

[ 西川 伸一 ]

2018年7月17日

ディスレキシアは「読み書き」という視覚に関わる言語の遅れが主症状として目立つため、最初視覚システム特異的な発達障害ではないかと考えられていた。実際、前回紹介した本を読むのが苦手な子供に、スマートフォンで、少ない文字数を大きな文字で提示することで、文章の読解が正常になるという症例は読むことに特化した、視覚依存性のディスレキシアの存在を示している。

このような方向の延長で、ディスレキシアが視覚システム主体の障害であることを最も強く主張するのがMagnocellular deficit仮説で、ディスレキシアの原因が、網膜神経節のパラソル細胞と、そこから神経投射を受ける外側膝状体の中のMagnocellular層を含む視覚回路の障害だと考える仮説だ。

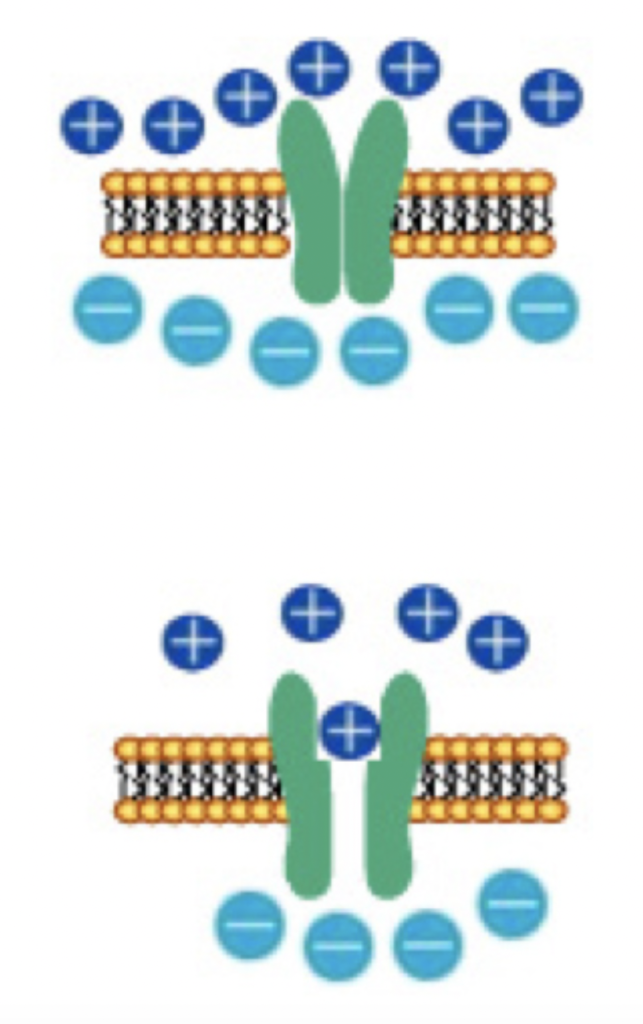

光に反応する視細胞の興奮はまず双極細胞やアマクリン細胞などの中間神経に集められる。これに続いて、中間神経に集まった網膜情報を、視床を中心に視覚に関わる各脳領域へ伝達するのが網膜神経節細胞で、大型のパラソル細胞と小形のミジェット細胞に分かれる(図1)。

図1 網膜神経節のパラソル細胞とミジェット細胞。

出典:Wikipedia

このパラソル細胞は形からわかるように多くの中間細胞と結合しているため、解像度の高い視覚認識は全てミジェット細胞にまかせている。代わりに、弱い光に素早く反応出来るので、動く物を追ったり、あるいは文字をたどる時の時間的変化を把握してタイミングをとる過程に関わっている。このパラソル細胞からの神経投射は外側膝状体のMagnocellular layerとよばれるやはり大型の神経細胞に投射し、光の変化をいち早く捉え、他の視覚シグナルに情報を提供する回路を形成している。

くり返すが、この回路は解像度の高い視覚には関わらないため、文字の認識の際も文字の形の詳細の認識とは無関係だ。ところが、ディスレキシアの子供ではこの回路が機能的に障害されているとする研究結果が最近集ってきた(例: Pammer and Wheatley, Isolating the M-cell response in dyslexia using the apatial frequency doubling illusion, Vision Research 41:2139, 2001)。更に、剖検例の解剖学的解析や、MRIを用いた画像解析からも外側膝状体のMagnoccelular areaの発達が遅れていることが指摘され(Müller-Axt and von Krigstein, Altered structural connectivity of the left visual, Current Biology 27:3692, 2017)、少なくとも一部のディスレキシアでは網膜神経節から外側膝状体、そして皮質の視覚野への回路異常が基盤にあることは広く認められるようになった。何よりも、薄明かりの中で動体を追いかける訓練などでMagnocellular pathwayの回路を発達させることで、ディスレキシアが改善されることが明らかになり、Magnocellular hypothesisはディスレキシアを視覚回路の異常として捉える最も重要な考えとして定着した。

一方、多くのディスレキシアの子供たちが、学校で文字を習い始める前から、話しことばの発達が遅れたり、長い単語を正確に発音できず、アルファベットがごちゃ混ぜになったり(例えば「Teddy bear」を「beddy tear 」)、言いたいことがうまく言えなかったり、韻をふんでいる文章が苦手だったりと、読み書きだけでなく、話しことばの発達が遅れていることが認識されていた。このことから、ディスレキシアは純粋に読み書きという視覚に特異的な障害ではなく、言語脳全体の発達障害ではないかという考えがPhonological deficit仮説だ。

この仮説は、文字を習う以前、私達が話し言葉を学習する過程が、質的に異なる2段階に分かれることを前提として考えられている。最初の段階は聞き覚えた音を自動的に並べただけのコミュニケーションで、この段階の言葉は本能的で自分の話している音を正確に認識しているわけではない。従って本人の頭の中でTeddy bear が表象されていても、発音している単語を意識的に把握していないためbeddy tearと言ってしまうことになる。おなじ事は単語だけでなく、おそらく文法的にも言えると思う。普遍文法といえる自動的、本能的な原始的文法は、最初の段階の特徴だ。ところが文法的にも正確な言葉の並びを使うようになる次の段階には、質的な能力の転換が必要になる。おそらくこの転換の中には、流暢な言語を話すために必須の、様々な表象を一時的に保持しておく作業記憶が言語に対応することが必要で、最初の段階ではまだ発達し切れていないと考えている(個人的意見)。

ところが読み書きを習う前には、作業記憶がしっかりと言語に対応出来るように準備され、聞いた言葉や話そうとする言葉を作業記憶領域に保持し、それを音節レベルでハッキリと意識できるようになる。これがphonological awarenessと呼ばれている能力で、自分が話している言葉が特定の音の並びで出来ていることを意識するためには欠かせない重要な能力だ。子供たちのphonological awarenessを可能にする言語回路の形成が遅れると、話し言葉だけではなく、当然視覚を通して認識する書かれた文字と話しことばを対応させる過程にも遅れが生じ、ディスレキシアとして現れると考えるのがphonological deficit 仮説だ。この考えは、子供の言語能力や行動学的機能検査だけから現象論的に把握されるだけではない。最近では、脳波計や、MRIを用いた画像研究からもこの考えを支持する結果が出されている。

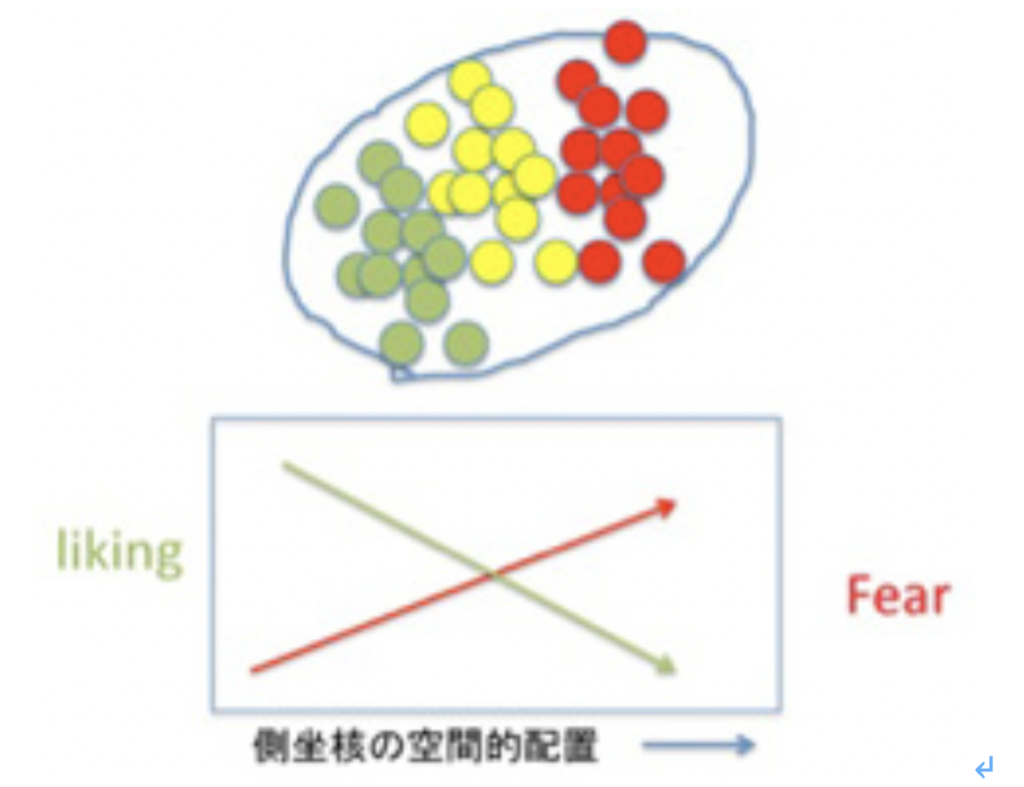

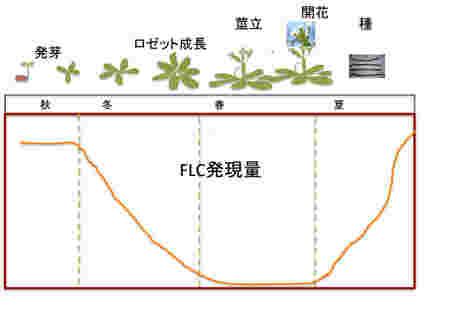

例えば、生理学研究所(愛知県岡崎市)の定藤らのグループは、我が国のディスレキシアの子供が仮名を使うときの問題を機能的、脳画像的に調べ、読み書きだけではなくphonological awarenessの発達が遅れると共に、一般児でphonological awarenessの発達により反応が高まる紡錘状回の反応が、ディスレキシア児では低下していることを明らかにしている(Koeda et al, Dyslexia: advances in clinical and imaging studies, Brain and Development, 33:268, 2011)。この結果は、英語圏のディスレキシアの子供と臨床的にも、画像的にもほぼ同じ結果で、表意文字とともに音節表記文字(完全な表音文字であるアルファベットとは異なる)の仮名を用いる我が国の子供のディスレキシアも、基本的にはphonological deficitを基盤に出来ていることを示している。中国語ではどうなのかまだ把握していないが、画像レベルで客観的な変化が明らかになることで、ディスレキシアの表現の言語による違いのみならず、言語そのものの構造の新しい側面が見えてくるのかもしれない。以上の結果を図2のようにまとめてみたので、何かの参考にしてほしい。

図2 ディスレキシアに関する2つの仮説。どちらの仮説も、遺伝的な脳回路の変異が、能力や行動の異常に繋がると考えている。

これまでディスレキシアを発達障害として扱ってきたが、ディスレキシアの本当のおもしろさは、子供時代にディスレキシアを経験した人たちの中に、大人になってから類い希なる能力を発揮する人たちが多い事が知られている点だ。例えば図3に示したBrock Eide(ブロック・アイド)著『The dyslexic advantage』はこのことを一班の人に伝えようと書かれた本だ。読んでみると、ディスレキシアについての本と言うより、ディスレキシアを持つという事の素晴らしさについて書いた本だ。

図3:ディスレキシアの脳の優位性を強調する本。

内容は、ディスレキシアの著名人をリストし、それぞれの才能から、ディスレキシア脳が優れている理由を解説している。

出典:Amazon.co.jp

ディスレキシアの著名人には、古いところでダビンチ、最近ではアインシュタインやエジソンが良く知られているが、この本ではアメリカ人なら知っている様々な名前の長いリストが示されている。そして、これら著名人の成功は、ディスレキシアの脳が、

を持っているからだと強調している。

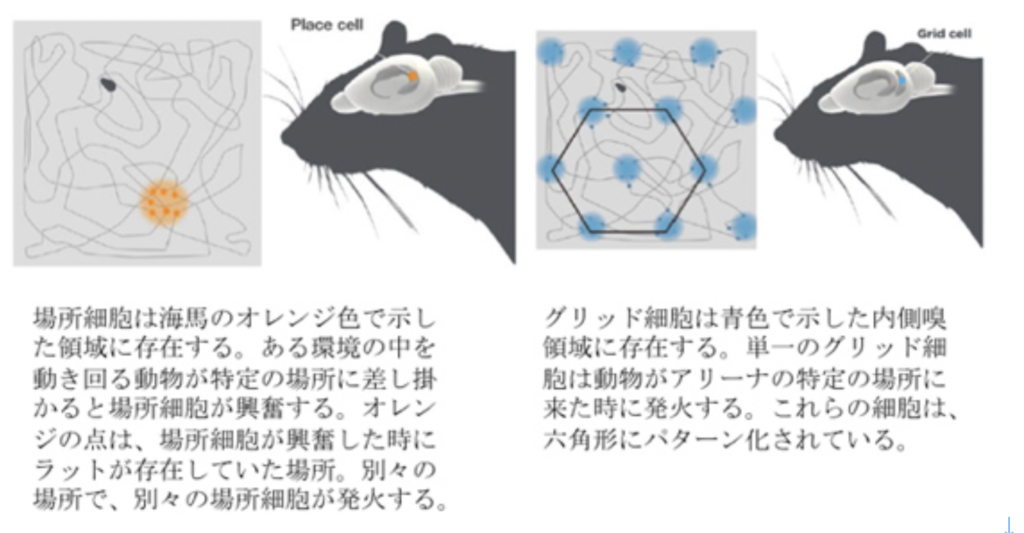

著者はお医者さんらしいが、内容を詳しく読むと論理が強引で、科学的か?と問われると私は否定的だ。例えばディスレキシアの脳がもつ優れた空間イメージについては、まずノーベル賞に輝いたグリッド細胞の話しが引用され、この機能とディスレキシアの関係を、空間イメージを住宅ディベロッパーとしての仕事に生かして大成功した、ディスレキシアの富豪の話しで裏付ける、といった強引な論理構成が随所に見られる。その意味でお勧めの本と言うわけではないが、ディスレキシアを発達障害として否定的にとらえることの間違いを正す意味では評価できると思う。

この考え方の背景には、読み書きを習うことで、私たちが犠牲にせざるを得ない能力があるという考えがある。例えば、視覚的経験の詳細を決して忘れないサバン症候群の人の特殊能力を知ると、どうしてこんな事が人間の脳に可能かと驚くが、逆に一般人なら普通に持っている様々な能力がサバン症候群の人では失われていることも確かだ。

多いか少ないかは別にして、ディスレキシアの中に、アインシュタインやエジソンがいることを知ると、逆に読み書きを習う過程で私たちの脳が失う能力があることに気づく。そしてこの印象を科学的に裏付けられるのかについて、実際に多くの研究が行われている。ただ、最近の論文を見渡すと、様々なタイプが含まれるディスレキシア全体を対象として調べると、空間認識や処理能力に一般児と大きな違いはないとする論文が多い印象がある。

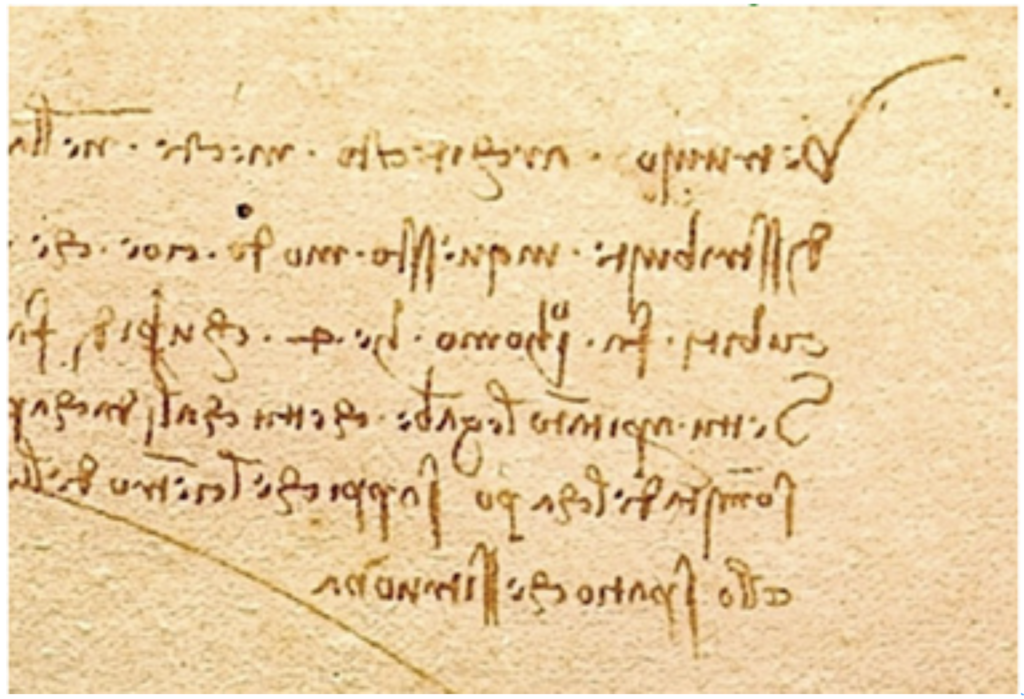

このことから、ディスレキアがあるから必ず空間認識が高まるわけではないが、きわめて優れた空間認識脳や抽象化能力をもつ人は、ディスレキシアの傾向が高い事については、十分あり得る話しだと思っていいだろう。例えばディスレキシアの人には鏡文字として知られる、右から左へとながれる文字を苦労なく書ける人たちがおり、ダビンチもその一人だが、(図4)この能力は文字を文字としてではなく、1つの自由な画像として捉えることが出来る能力を反映している様に思える。読み書きを習うことが、このような能力を犠牲にすることだとすると、読み書きを習う過程で、私達の脳をもう一度構成し直す大事業が進んでいることを意味する。しかし、この大事業のおかげで、phonological awarenessはより永続的な記録性を獲得し、人間社会を質的に変革する事が出来た。

図4 レオナルド・ダ・ヴィンチの鏡文字

出典:openculture.com

このあたりのことを議論し始めるときりがないので、最後に科学に基づいて読み書きの脳について最新の研究結果をわかりやすく紹介しながら、ディスレキシアについても述べた本を一冊紹介して終わろう。本は『プルーストとイカ』という面白いタイトルがついているが、副題が「読書は脳をどのようにかえるか?」で、読み書きの歴史からディスレキシアまで、発表された論文に基づいて議論が行われている。今だから正直に告白するが、この本を読めば私がこれまでWritingについてくどくど書いてきたことを詠む必要はなくなる。是非一読してほしい。

図5:読み書きの学習と脳について書かれた素晴らしい本。

著者のMaryanne Wolf(マリアン・ウルフ)は現在タフツ大学教授で、ご子息がディスレキシアと診断されている。これまで紹介したWritingに関する本と比べると、より一般向けだが、深い科学知識に裏付けられている。

出典:Amazon.co.jp

[ 西川 伸一 ]

2018年9月3日

すでに、トークン、pictogram(絵文字)からlogogram(表意文字)と文字が進展する過程を見て来た。今回から文字によるWritingがsyllabogram (音節表記文字)、そしてphnogram(表音文字)へと進展する過程を、メソポタミアの楔形文字や、エジプトのヒエログラフを題材に見ていこうと思っている。重要なことは、これらのWritingは既に滅びた文字で、近代に入ってもう一度解読された点だ。そこで、本題に入る前に、古代文字がどのように解読されたのかを有名なシャンポリオンの例で見てみよう。ただこの分野についての私の知識は以前紹介したWritingについて書かれた何冊かの本(例えばBary Powellの著書:http://www.brh.co.jp/communication/shinka/2018/post_000010.html)や、図1に示すようなヒエログリフの読み方について一般向けに解説した本から仕入れていることを断っておく。

図1 NYロポリタン美術館で買い求めた古代文字読解のための解説書。

さて、エジプトで文字が現れるのは紀元前3000年前頃と考えられるが、様々な変遷を遂げながらも紀元400年までは用いられていた証拠が残っている。ただ、エジプトが最初はローマ帝国に、そしてビザンチン帝国、最後にイスラム帝国に支配される過程で、ヒエログリフは文化のあらゆる場面から消失してしまう。このため、エジプトの遺跡に残るヒエログリフは新たに解読しないと理解することは出来なかった。

このヒエログリフを初めて解読し、新しくエジプト学を確立した立役者が、皆さんもご存じのジャン・フランソワ・シャンポリオンで、最も古い絵文字や表意文字についてはまだわからない事も多いが、エジプト王朝の多くの記録についてはかなり理解できているといっていいだろう。

図2 ロゼッタストーンのヒエログリフをてがかりに、ヒエログリフ解読に成功したシャンポリオン。

Bary Powellの「Writing」によると、シャンポリオンは生まれながらに言語学の天才だったようだ。子供の頃からギリシャ語やラテン語をマスターし、なんと16歳でエジプトの地名がコプト語起源である点についての論文まで発表していたようだ。パリではペルシャ語、アラビア語を研究し、19歳でグルノーブル大学の教授の席を射止めている。

この天才をエジプト文字解読へ駆り立てたのは、1822年に送られてきたアスワン近くのオベリスクに書かれた文字の写本だった。このオベリスクは紀元前2世紀にプトレマイオス8世と、その妻クレオパトラ三世により建立され、ヒエログリフと共にギリシャ語で両者の名前が刻まれていた。

おなじ様に、ギリシャ語とエジプト文字が書かれているエジプトの遺物で最も有名なのは、現在大英博物館の人気展示物ロゼッタストーンだが、ここにもギリシャ語でプトレマイオスの文字とそれに対応するヒエログリフが存在している。シャンポリオンはヒエログリフの中で音を受け持つ表音文字を解読するには固有名詞がキーになると考えて、この3つの名前が書かれたヒエログリフ(図3)から解読を始めている。

図3 シャンポリオンが解読に使った3つの名前。

全て私の手で書き写しており、正確ではないが、一番上の横書きがロゼッタストーン由来。下の2つの縦書きがBankes Obeliskに書かれた文字。それぞれ、プトレマイオス、プトレマイオス、クレオパトラに相当する

これらのサインが名前に相当することは、文字が全てカートリッジに囲まれていることから区別できる。また、これらの文字がプトレマイオスやクレオパトラであることは、ギリシャ語で書かれた文章から推察できるが、残りの文字がどう対応しているのかは、全くわかっていなかった。名前の場合は表意文字では表せないため、当時から表音文字が使われていたと推察できるので、この2つの名前が共通に持っているP(ピー)の音に対応する文字を探すと、プトレマイオスでは最初に、クレオパトラでは4行目に来る

がこれに当たる。同じ様に、両方に存在する

は、共にOの音に相当し、ライオンは

L、

はE,

ではTなど、他にもM,S,R,A などが解読出来る。また同じTをクレオパトラでは

で表現していることもわかった。

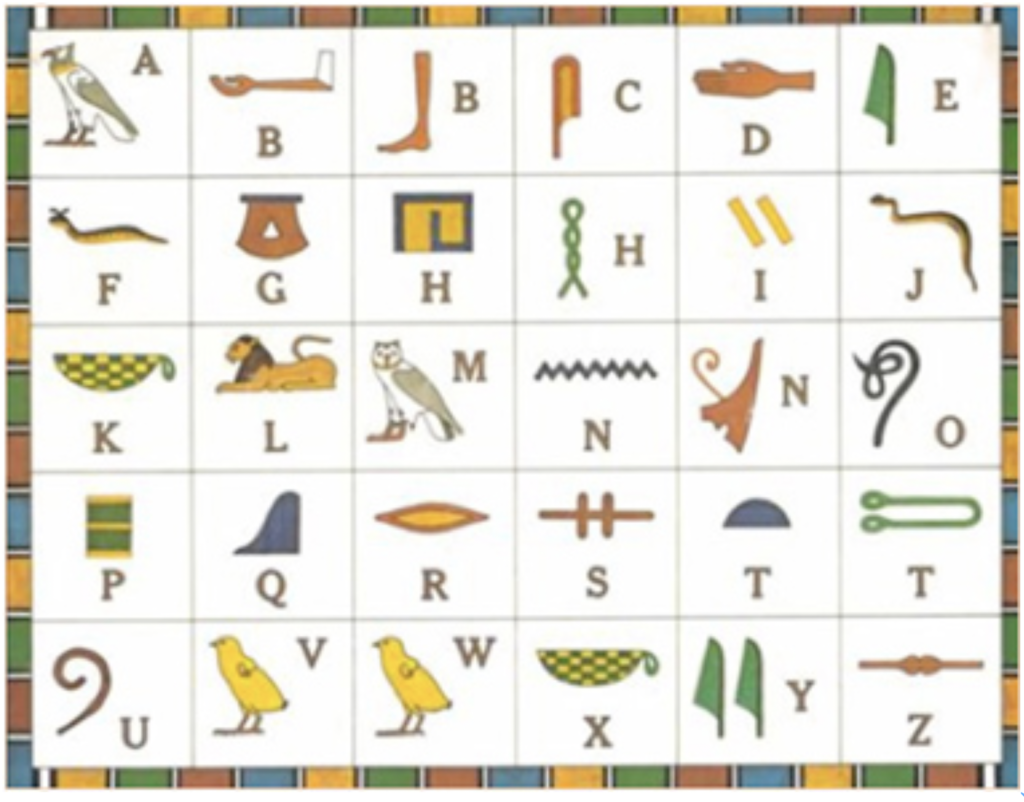

このように、カートリッジに囲まれた名前をさらに集めて、シャンポリオンは最終的に40の表音文字を特定することに成功している(図4にエジプトの表音文字リストを示す)。

図4:ヒエログリフの中の表音文字。(Wikimediaより:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hieroglyph_picture_write_alphabet.jpg)

ただ、ヒエログリフをアルファベットと考えるのは間違っている。例えばロゼッタストーンに書かれたギリシャ語は約500語存在するが、同じ内容が表現されているヒエログリフではなんと1419種類ものサインが使われている。このことを、今皆さんが読んでいる私の原稿のタイトル「表意文字から音節表記文字へ」を例に当てはめて考えると、このタイトルでは5つの単語のために、10の異なるサインをもちいている。このように音をあらわすsyllabogramの使用が始まると、文字数は増加する。

実際図4のアルファベットに対応する文字は、一見するだけで絵文字に近いことがわかる。事実最初の鷹はAlephと読むことができるが、表音文字としてはAの音として読まれる。これは、私達が漢字から表音文字としての万葉仮名を当てたのとおなじだ。また、上に示したアルファベットも、実際のアルファベットとは異なり、子音と母音が合わさったsyllabogram(音節表記文字)で、この点でも日本語の「か:Ka」「じ:Ji」などとおなじだ。実際には、ヒエログリフはさらに複雑で、より多くの音節が集まった文字も存在する。例えば

は表意文字としてはコガネムシだが、syllabogramとしてはhpr(kheper)と読まれる。

これらの他に、ヒエログリフでは続く単語のカテゴリーを示すためだけにサインが使われ、例えば

:太陽は時間を表していることを示す場合の接頭詞として使われたりしている。

さらに日本語のWritingと類似しているのは、その後、表意文字をそのまま表音文字に使い回していたヒエログリフが、さらに抽象化され、単純化されるときに宗教的儀式に用いられる神官文字と、一般に用いられるdemotic文字にわかれる。これも平仮名と、カタカナに分かれるのと似ているといえないだろうか

図5 ヒエログリフから生まれた2種類の文字。Wikimedia commonsより。

このように、時に絵文字、表意文字、音節表記文字がWritingにつかわれるというのは、我々が現在使っている日本語とそっくりで、逆にいうと日本語が、エジプト文字で言えば紀元前に相当するWritingを使っている、まさに奇跡のシステムであることがよく分かってもらったと思う。

次回は、Writingの最後、エジプトやメソポタミアの音節表意文字が、アルファベットに変化した過程を追いかけてみる。

[ 西川 伸一 ]

2018年9月18日

繰り返しになるが、日本語のWritingは、絵文字(pictogram)を下敷きに抽象化されて生まれた中国由来の表意文字(logogram)漢字をそのまま使い、この漢字から音だけを取り出すrebusという手法を用いた万葉仮名を表音節文字(syllabogram)としてまず開発したあと、そこからさらに我が国独自の2種類の音節文字、仮名を発展させ、最終的に漢字と仮名の両方を用いるlogosyllabaryと呼ばれるシステムを完成させた。そしてこのlogosyllabary体系は既に1000年以上使われている。

日本人にとってこの歴史は何の不思議もないことだが、他の言語の文字の歴史を考えると、logosyllabaryが使われていること自体、まさに奇跡と言っていいように思う。しかし、日本語がこのシステムを維持できたおかげで、今やアルファベットやアラビア数字など、便利と思える表記体系は全て統合できる。実際、表音節文字だけでなく、アルファベットのような完全な表音文字(phonogram)すら、外来語やローマ字として一般の日本人が使うようになってきた。まさに、あらゆるWritingを吸収できる融通無碍の奇跡の表記体系と言って良いだろう。これに対し、例えば英語を考えてみると、英語を話す人たちに寿司を食べることがポピュラーになったとしても、「寿司」という文字は使われず「Sushi」と書かれる。今後日本語がどう発展していくのか、興味は尽きないが、ワープロが普及したことで、複雑さによる使いづらさが軽減され、他の言語では全く不可能な新しい表現媒体へと発展していくように感じている。

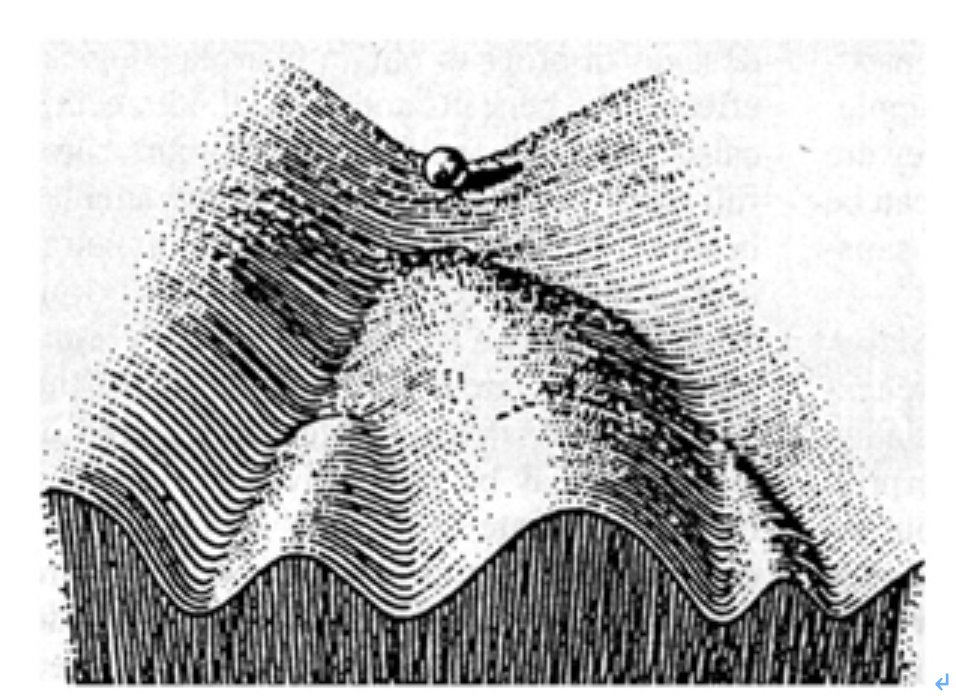

このように、私達の日本語は表意文字と音節性が同居するlogosyllabaryと呼ばれる体系だが、syllabogramとlogogramが仮名と漢字に完全に分かれている点がこれまで誕生したlogosyllabaryとは全く違っている。事実、このような複雑なlogosyllabary と呼べるWriting体系は、現在はアルファベットで完全な表音文字を使っている地域でも、歴史の一時期で使われていた。このような例の1つとして、最初は絵文字だけで表現されていたエジプトヒエログリフ表記体系が、が表意文字とそれから生まれたsyllabogramの両方を同時に使用するWritingに発展したことを前回紹介した。ただ注意が必要なのは、このような言語の場合同じ文字がsyllabobramとしてもlogogramとしても使われる点だ。実際、通常logosyllabaryと言うときは、同じ文字を表意と表音節に使う体系を指し、仮名と漢字が明確に分かれる現在の日本語は全く特殊だ。日本語で言えば、万葉仮名が使われた時代のWriting体系がまさにこれに当たる。

このような同じ文字をlogogramとsyllabogramの両方に使うlogosyllabaryでは、必然的に同じ文字に異なる読みが対応するため、混乱を来す。従って、logosyllabary を解消して、syllabaryへと変化しようとする強い力が働く。幸い既に述べたように日本語は表意文字と表音説文字が全く異なる独自のlogosyllabaryを生み出したため、曖昧さの問題が解消され、logosyllabaryが存続できた。個人的には、他のlogosyllabary体系と区別する意味でintegral-aggregram(私の造語で統合的合体体系)と言っても良いのではないかと思っている。

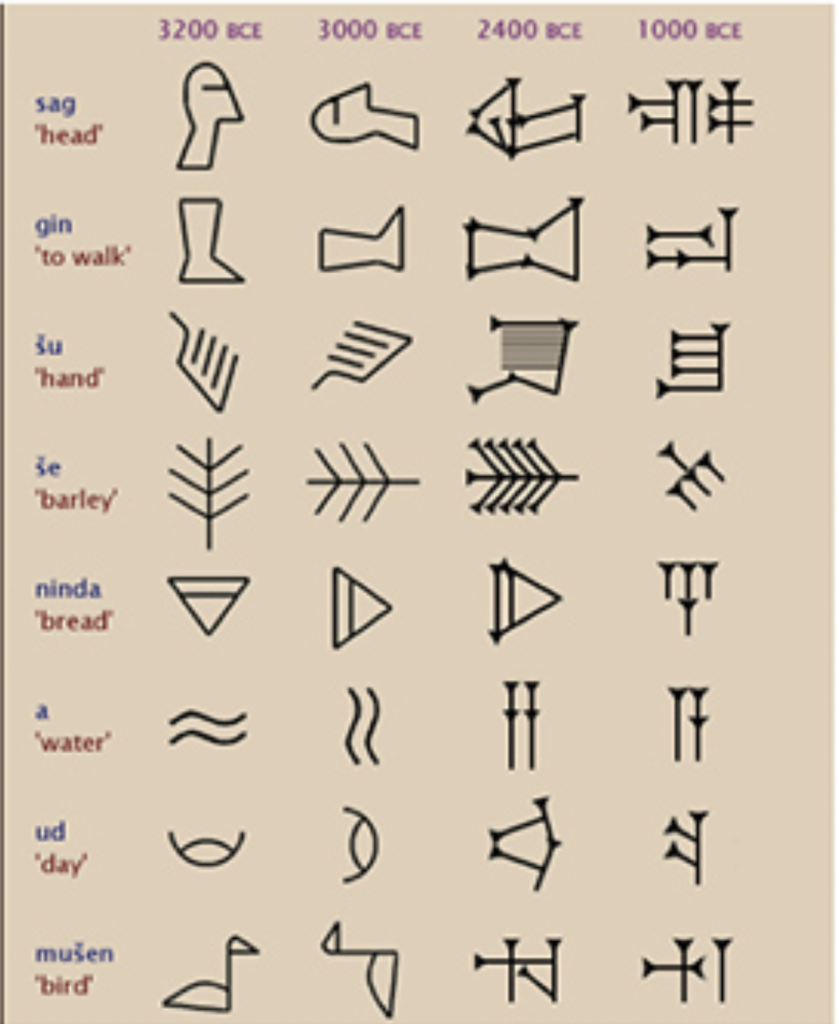

図1楔形文字の進化。 形の変化だけでなく、実際には最初、「頭」を表すsagとして読まれていた物が、頭という意味を持たない音節として使われるようになる。このため、途中段階では、同じ文字が「頭」と1つの音節の両方に使われるようになり、表記上曖昧さが発生することになる。

Pictogramから発して、logosyllabaryへと発展したエジプトのヒエログリフや、メソポタミアの楔形文字によるlogosyllabary体系については既に述べたが、図1はpictogramから始まる楔形文字が、徐々に抽象化されて、シュメールの楔形文字へと発展する様子を示す表でAncientscripts.comと言うサイトより引用している(http://www.ancientscripts.com/sumerian.html)。

図に示された楔形文字は、従って表意文字と、表音節文字の両方に使われていた。すなわち万葉仮名と同じで、最初は表意文字として生まれた文字の一部が、その読みだけを抜き出して音節文字として使われている。この変化を促した最大の理由は、シャンポリオンのヒエログリフについての解読でも述べたように、音で表現される支配階級に関わる名前や場所を表記する必要があったからだと言える。これは万葉仮名でも同じで、残っている万葉仮名の最も古い記録(5世紀)では、人名や地名を書くのに用いられている。

しかし、日本語と異なり、ヒエログリフも、楔形文字もその後表意文字としての使用をやめ、syllabary そして完全な表音文字アルファベットへと変化していく。

なぜ日本語では残ったlogosyllabaryシステムが他の言語ではアルファベットへと変わってしまったのか?一番大きな要因が、logosyllabaryの問題、すなわち同じ音を表す文字がいくつもでき、また1つの文字に違う音が対応する(万葉仮名時代を考えてもらうとわかりやすい)と言う問題が、日本語では漢字と仮名に分けることで解決されていたからと言える。一方、ヒエログリフや楔形文字は、logogramとsyllabogramに対応する表記法を改めて開発する事が難しく、この問題を解決するため残された唯一の方法は、logogramとしての使用を減らしてsyllabogram専用の文字へと変化させる以外なかった。

実際には日本語でもカナが発明された当初は、漢字の使用を減らす傾向が強く見られる。例えば古今和歌集はひらがなだけで表記されているし、枕草子などの文章も今と比べるとずっと平仮名が多い。楔形文字やヒエログリフでは時代が進むと、表意文字の数はどんどん減り、表音説文字だけが残っていく。この結果、記録に残る文字の種類は急速に減少する。

このlogosyllabaryからsyllabaryへの変化をさらに加速させたのが、ヒエログリフや楔形文字が様々な言語で採用され、異なる地域や民族の自由な発想で便利なWritingへの変化が推し進められたことだ。言語と異なり、文字は言語を書き残すためのテクノロジーと言える。従って、どの地域でも便利なテクノロジーとしてそれぞれの言語に合わせて利用した。特に、pictogramやlogogramは話している言語に関わらず使うことが出来る(高校で習った漢文の読み方を考えれば分かる)。その後、それぞれ独自の言語に合わせてlogosyllabaryへと発展させることが可能なことは、仮名の歴史からよくわかる。

実際、最初シュメール人の文字としてスタートした楔形文字も、アッカド語、エラム語、ヒッタイト語など多くの言語に利用され、それぞれの言語で独自に変化していく。漢字が日本語、韓国語、ベトナム語に利用され、独自に発展したのと同じだ。その過程で、writing体系を複雑にする元凶といえる表意文字は加速度的に整理され、日本語の仮名と同じ表音説文字へと変化していく。特に他の言語に利用され始めると、表意文字を整理したあと残る表音説文字は、それぞれの言語で独自の発展を遂げることになる。そのため、楔形文字と言ってもシュメールとは全く異なる、Writingが出来上がる。

図2 アマルナ文書

フリル人の王国ミタンニで使われていた楔形文字。表意文字は消えて、日本語の仮名に対応するsyllabogramだけで出来ている。

Wikipediaより

表音文字が失われて表音節文字のみで書かれた例が、ユーフラテス川上流に形成されたフリル人の王国Mittani語で書かれたアマルナ文書だろう。(図2)。この文書はMittaniの王女がエジプトのアメンホテップ3世と結婚するための条件が書かれており、エジプトのアマルナで出土した。

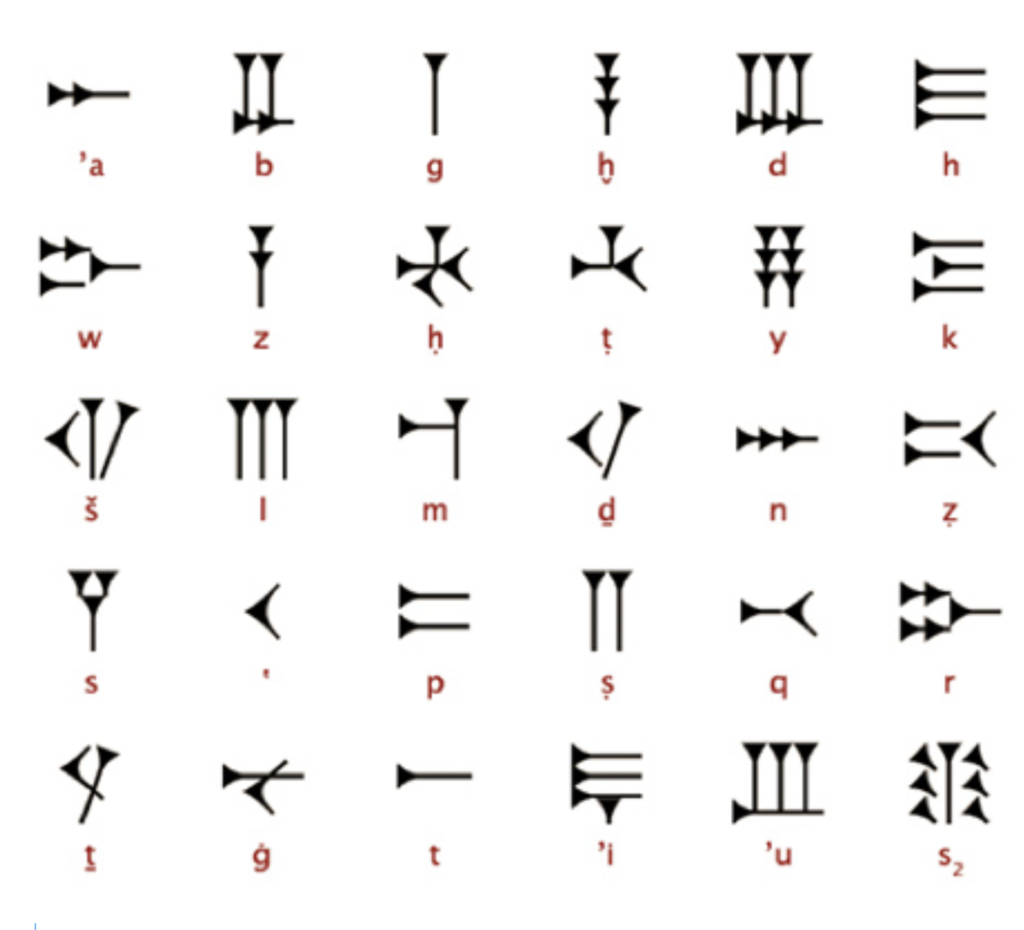

さらに、楔形文字が記号として拝借されただけで、全く異なるコンテクストで利用されている例も知られている。現在の北シリアの地中海岸に位置し、様々な文化が交わる王国ウガリットで使われていた文字で書かれた文書では確かに楔形文字は使われていても、本来のメソポタミア楔形文字とはほとんど無関係と言っていいWritingが生まれている。文字の種類は合計30しか存在せず、多数の文字を必要とする(例えば日本語の場合(いろは47文字+濁音などで23文字で70文字が必要)syllabaryから新しい表記体系に変化したことがわかる(図3)。

図3 楔形文字を使うウガリット文字 Wikipediaより。

この表から分かるようにウガリット文字は現在用いられているアルファベットとは異なり、子音に対応する文字だけが存在する。実際どう発音されていたのかはよくわかっていない 。

ウガリットは様々な文化の十字路に当たり、ヒエログリフも含め様々な文字が書かれたタブレットが出土している。従って、ウガリット文字は楔形文字で書かれていても、本当はセム語や、フェニキア文字に近いと考えられている。実際、上の表に示した順番を、セム語や22文字からなるヘブライ語と対応させることが出来る(次回)。このように、ウガリットをはじめとする地中海沿岸の国家では、盛んに文化交流をくり返しながら新しいWriting を開発するための様々な実験が行われていたと考えられる。

そしてその中から、エジプトのヒエログリフをルーツとする、フェニキア(セム語)文字が誕生する。ただ、これはまだ子音と母音が分かれた、完全なアルファベットとは言い難く、完全な表音文字の誕生はギリシャ文字誕生まで待つ必要があった。次回はフェニキアのセム文字からギリシャ文字までの過程を見ることにする。

[ 西川 伸一 ]

2018年10月1日

前回、楔形文字による表音節文字(syllabary)が、多くの文化が交わる国際都市ウガリットで30種類のサインに整理されたウガリット文字へと発展したことを紹介した。前回の記事を開いてもう一度ウガリットのアルファベットを見て欲しい。最初の’aに相当する文字を除外すると、全てが子音である事に気付かれるだろう。現在は誰も使っていない、遠い過去のウガリット文字が、本当に子音だけを表現しているのかなぜわかるのかと訝しく思われるはずだ。日本の仮名のようなsyllabogramと考えてはなぜだめなのか? 文字が子音だけで書かれたとすると、正確に読むことは出来るのか? など疑問は尽きない。

実際には、ウガリット文字には子音に対応するサインしかなかったことを疑う人はいない。というのも、この文字に多くの親戚があり、それらは同じように子音を示すサインだけを使っている。また現在でも子音だけから出来た文字を使っている言語がある。その一つの例が、ヘブライ語だ。図1にヘブライ語のアルファベットを示すが、最初のalep(アポストロフィで表されている)は別にすると、全て子音だけだ。

図1:ヘブライ語のアルファベットと読み。(Wikipediaより)

子音だけからなる表記体系があるのは分かったが、実際にはヘブライ語ができない私には、本当に子音だけで文章を正確に理解する事が出来るのかは判断できない。しかし少し考えてみると、この方法に慣れさえすれば、文章全体が表現しているコンテクストから子音の次に来る母音はおおむね判断ができ、間違いなく読むことが出来るように思える。例えば日本語で「こんにちは:KONNICHIWA」から母音を省いてKNNCHWと書いみよう。最初はわからなくても、慣れてさえくれば読めるのではないだろうか。

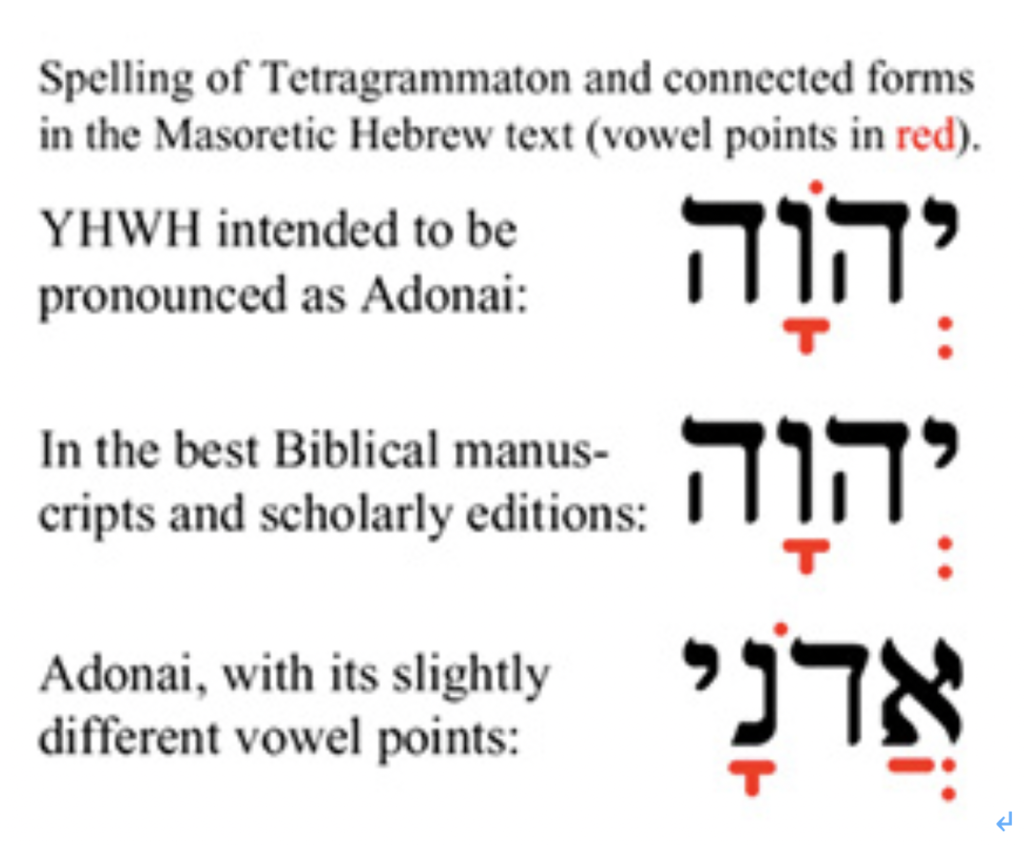

もちろん母音が指示されないと、当然間違う確率も高まるはずだ。この問題を避けるため、現在のヘブライ語では正確を期すため、母音に対応する記号を文字の下に小さく書き足して曖昧さを避けている(図2)。

図2:ヘブライ語の表記に母音が足されている例。

文字の隅に小さく母音の記号が足されることで、正確な読みが可能になる。(Wikipediaより

このように子音だけからなるWritingが紀元前から現在まで存在してきたことは理解していただけたと思う。このような表記体系は、子音アルファベット(consonant alphabet)と呼ばれており、現在使われている言語では、ヘブライ語やアラビア語がその代表だが、これらは全て前回説明したウガリット文字と兄妹の関係にあるといっていい。

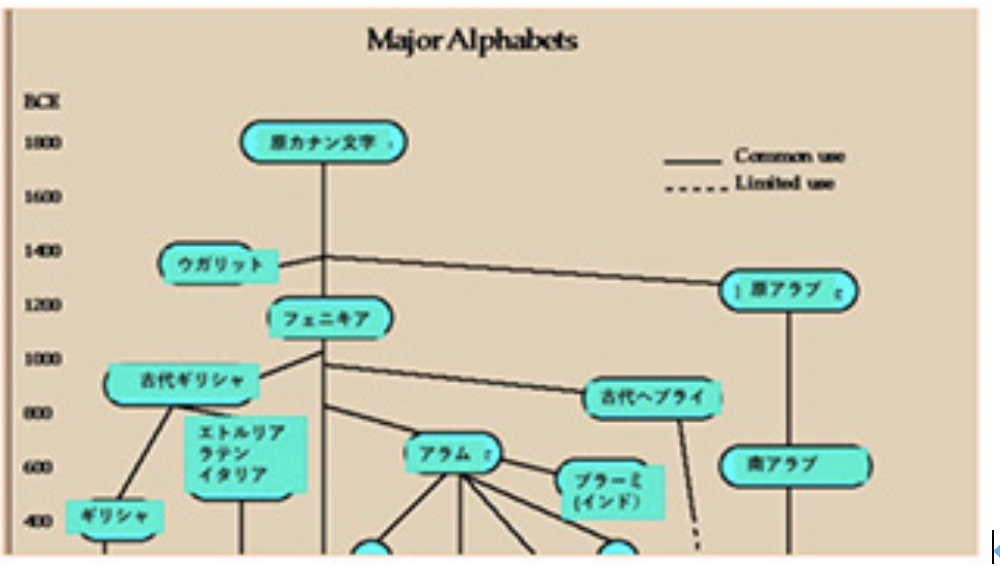

図3はこれらの文字の系統関係を示した図で、わが国を含む東アジアの文字を除くと、現在世界で使われている文字のほぼ全てがこの系統の中に含まれる。

図3 ヒエログリフを起源とする原カナン語から派生した様々な言語。現在使われているほとんどの凶器体系が含まれる。(Ancientscriptの図を改変)

この図が示すのは、現在世界中で使われている表記体系は原カナン文字に由来する点だ。この原カナン文字は、カナンで発見された文字で図4に示すようにエジプトのヒエログリフから、原シナイ文字を経て発展してきた文字で、ヒエログリフと現在のアルファベットをつなぐ役割をもっていたといえる。

図4 ヒエログリフに由来する様々な文字。(Wikipediaより)

図4に示すように、恐らく多くの言語でおなじ様な表記体系が使われていたと思われる。実際、ウガリット文字は楔形文字を使っているが、おそらく粘土板に書く必要があったため楔形文字の特徴を利用しただけで、お手本は原カナン文字や、原シナイ文字にあったと考えて良い。このため、ウガリット文字も含めそれぞれの文字をアルファベットとして並列に並べることが出来る。すなわち、どのようなサインを使うのかは、記録する媒体に応じて自由に決められたと考えられる。

それぞれ話す言語は大きく違っていたはずなのに、なぜ母音を省く表記体系がこれほど普及したのかは面白い問題だ。これは私の勝手な想像だが、母音の数は多くないのに、記載するとなると子音と同じ回数だけ文章内に現れる。石に彫るにせよ、粘土板に刻むにせよ、あるいはパピルスに書くにせよ、母音をそのたびに書き残すのは手間もかかるしお金もかかる。このため、極力記録のための文字数を減らしたいという要求があったのだと思う。こんな単純な理由で、後で理解できればいいと子音だけを使ったアルファベットが普及したのではないだろうか。

漢字が朝鮮、日本、ベトナムでそれぞれ利用されたように、便利な発明は文化の交流と共に、急速に普及した。事実紀元前1000年前後にはエジプトから現在のシリア、イランまで、盛んに交易が行われ、人的交流があった。前回述べたように、ウガリットでは、様々な文字が書かれた粘土板が出土していることは、ウガリットに文字を含む様々な文化が入ってきていたことを示している。やはり前回紹介したアマルナ文書からわかるように現在の北シリアにあったミタンニ大国の王女と、エジプト王朝の王子が結婚していたと言うことは、紀元前1400年頃には王国間の交流が盛んに行われていたことを示している。

このような様々な民族間の活発な政治的、経済的、文化的交流の中で、レバノンから北シリアを中心に地中海全域で活躍していたのがフェニキア人で、交易を通して様々な文化を導入する過程で、交易に適したわかりやすい線文字、フェニキア文字を開発した。ただ、図4に示すように、当時セム語を話す民族が用いていた文字は全てよく似ていたと言える。その中で、フェニキア文字がアルファベットの起源とされている理由は、フェニキア人とギリシャとの関係がもっとも深かったためだ。その結果ギリシャ人はフェキキア文字を手本にして、全てのアルファベットの原点ギリシャ文字が考案される。

実際フェニキアという名前の由来だが、フェニキアとは土地の名前ではなく、ギリシャ語で「赤い手を持つ人」と言う意味を持っている。すなわちギリシャ語で呼ばれるほど、ギリシャとの関係は深かった。なぜ「フェニキア:赤い手」と呼ばれたのかというと、レバノンから北シリア沿岸にかけて生息している貝から得られる貴重な染料を重要な商品として扱っていたため、手が何時もその染料でそまっていたからだとされている。

このように、ギリシャとの交流が盛んだったフェニキアを介してギリシャに原カナン文字由来の表記体系がもたらされる。そして、この子音アルファベット文字に母音を加えた全く新しいアルファベットが考案されることになる。

図5 英語(左)、ギリシャ語(中央)、フェニキア語(右)のアルファベットを比べた図。囲った文字が、ギリシャ語や英語で母音として使われている。

図5にフェニキア文字(右)とギリシャ文字(中央)、そしてアルファベット(右)を並べて比べてみたが、英語のアルファベットもギリシャ文字のアルファベットも6文字、増えているのがわかる。線で囲った文字が、ギリシャ語や英語での母音になるが、フェニキア文字の発音の中から、母音に近い物を取り出し使っている点に注目してほしい。すなわち、alephをA、heをE、yodhをI, ayinをO、そしてフェニキア文字では最初の方に存在していたY=wawをUの母音に対応する文字として使うようになった。すなわち、現在のヘブライ語で意味を取り違えないために使われている新しい母音の記号を足す方法ではなく、フェニキア文字が本来持つ音を利用して(rebusに近い)、母音を持った表記体系を新たに作り直していることがわかる。

ギリシャの表記体系は、フェニキア語のよくわかる一人のギリシャ人によって、約紀元前800年頃に考案されたと考えられている。ここで気になるのは、それまで子音だけを表記する体系で済ませてきたのに、ギリシャに渡った後、どうして母音を持つアルファベットへと再構成されたのかという点だ。

勿論ギリシャでは、時間も労力もあり、わざわざ母音を省く理由がなかったのかもしれない。あるいは、ギリシャ語では母音を省くことの不都合が、他の言語に比べると多かったのかもしれない。

他にも様々な理由を思いつくことが出来るが、一番魅力的なのがWritingの著者Barry Powellが唱える説だと思うので、最後に紹介しよう。

ギリシャ文字が出来たと考えられる紀元前8世紀は、ギリシャの叙事詩を生んだホメロスの生きた世紀だ(図6)。オデッセイアやイーリアスを読んでいなくとも、アテナやアキレス、ポセイドンを知らない人はいない。すなわち、ギリシャのみならず、ヨーロッパ文化の原点にある一大叙事詩だ。

図6 ホメロスの胸像とオデッセイア(Wikipediaより)

驚くことに、このホメロスの壮大な叙事詩も、最初は口ずさまれていたらしい。すなわち、彼の叙事詩は記録されることを想定せず作られた口語体の文学だったと言える。実際、あらゆる文化でこのような口述の物語が存在する。我が国の語り部、ヨーロッパの吟遊詩人などはその例で、おそらく大部の内容をしっかり頭に入れるために、メロディーを持つ詩として構成されたのだろう。しかし、今残っているこのような文学は、幸いにも文字に記録されることで消滅を免れた。

当然ギリシャでも重要な叙事詩を記録しようということになったが、そのためには口語を正確に写す必要がある。これは、これまで行われてきた伝えたい内容だけを記録するのではなく、話されていることをそのまま写すことに他ならない。Powellはこの語られた叙事詩や詩をそのまま写すために、母音を文字として表すギリシャ語が誕生したと提案しているが、少なくとも私にとっては最も魅力的な説だ。

この大変革の結果、ギリシャ語の表記体系は、少しづつは変化しても、現在まで生き残ることになった。またそれだけでなく、ローマで現在のアルファベット表記体系へと作り変えられ、現在多くの言語で用いられるアルファベットのルーツとなった。

次回は、文字の機能について考えて見る。

[ 西川 伸一 ]

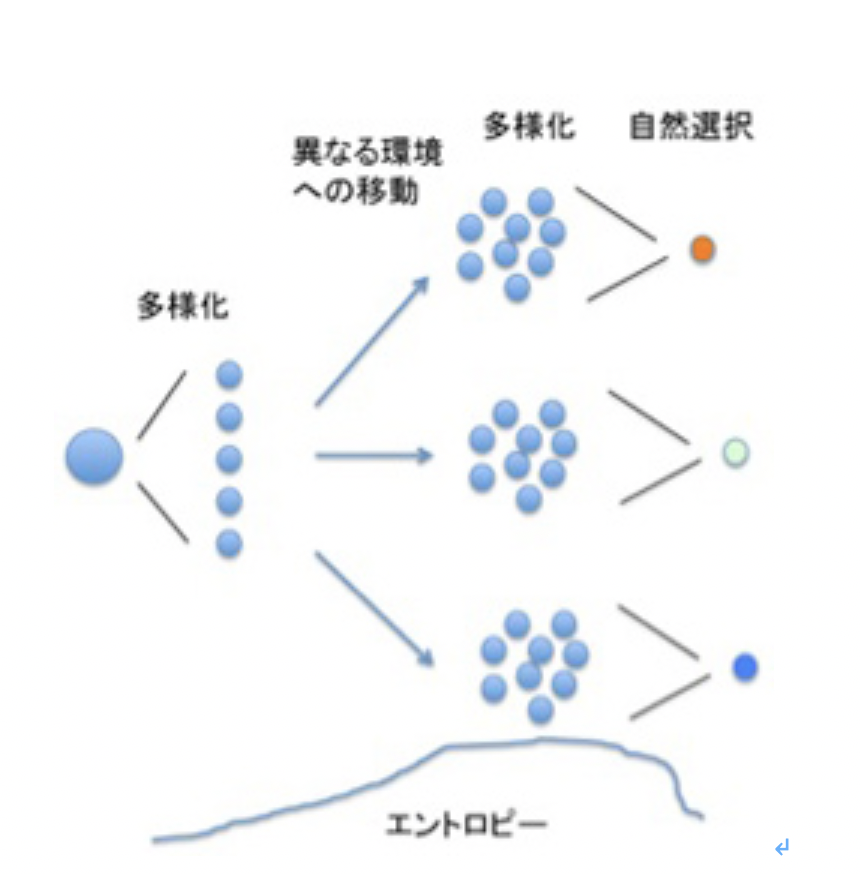

2018年10月15日

さまざまな文字の歴史をたどってみると2つのことがわかる。まず、Writing systemの進化が、話しことばに使われる音素をそのまま表現できる技術へと進んできたこと。そして、現在でも6000種類存在し、過去にはさらに膨大な数が存在した言語自体と違って、文字の起源はほんの一握りのルーツへと遡れることだ。

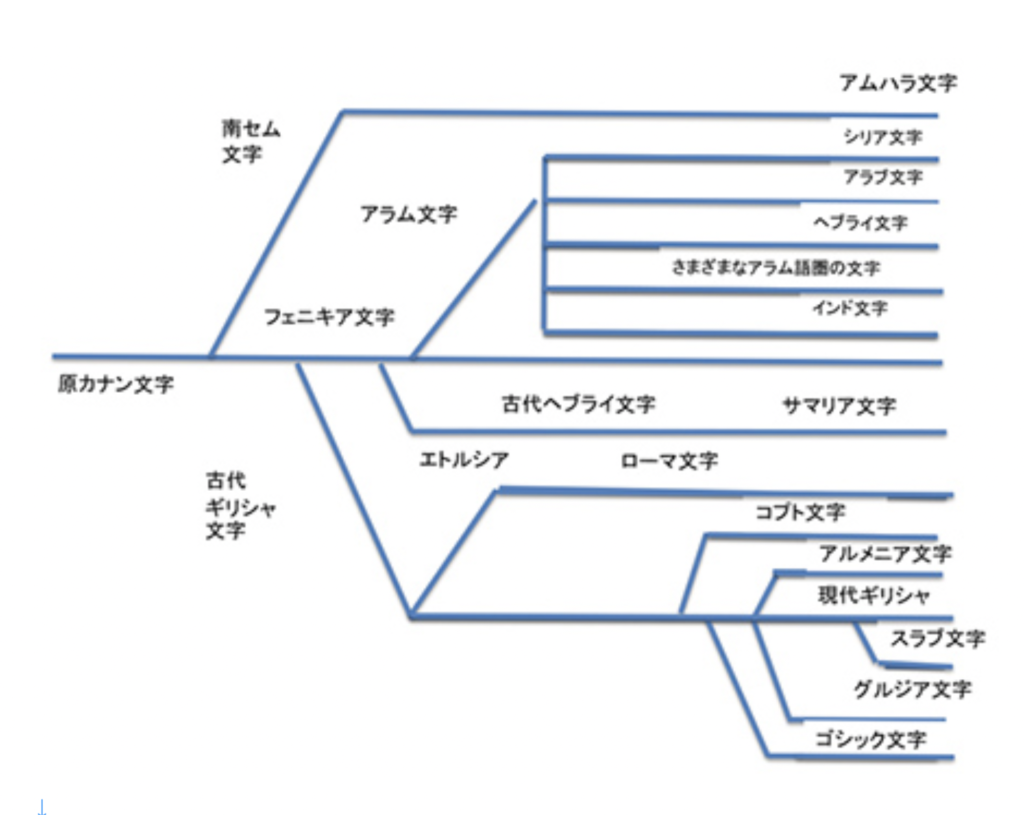

現在使われているWriting systemをたどると(図1)、世界で使われているアルファベットや子音アルファベットは全てエジプトのヒエログリフ由来の原カナン文字へと遡れる。実際、漢字を最初writingに用いた中国語、日本語、韓国語だけは現在も独自の文字を使っているが、他の言語はローマ字のアルファベットも含めたフェニキア文字由来の子孫に置き換わっているといっていい。ヘブライ語、アラビア語やペルシャ語は一見アルファベットとかけ離れた文字で、表子音文字だが、既に説明したように全て原カナン文字に由来する。

図1: 現在使われている文字の系統樹 Blatner博士の講義(https://www.blatner.com/adam/scriptology/3-Mid-History/3-midhistory.html)を参考に作成。

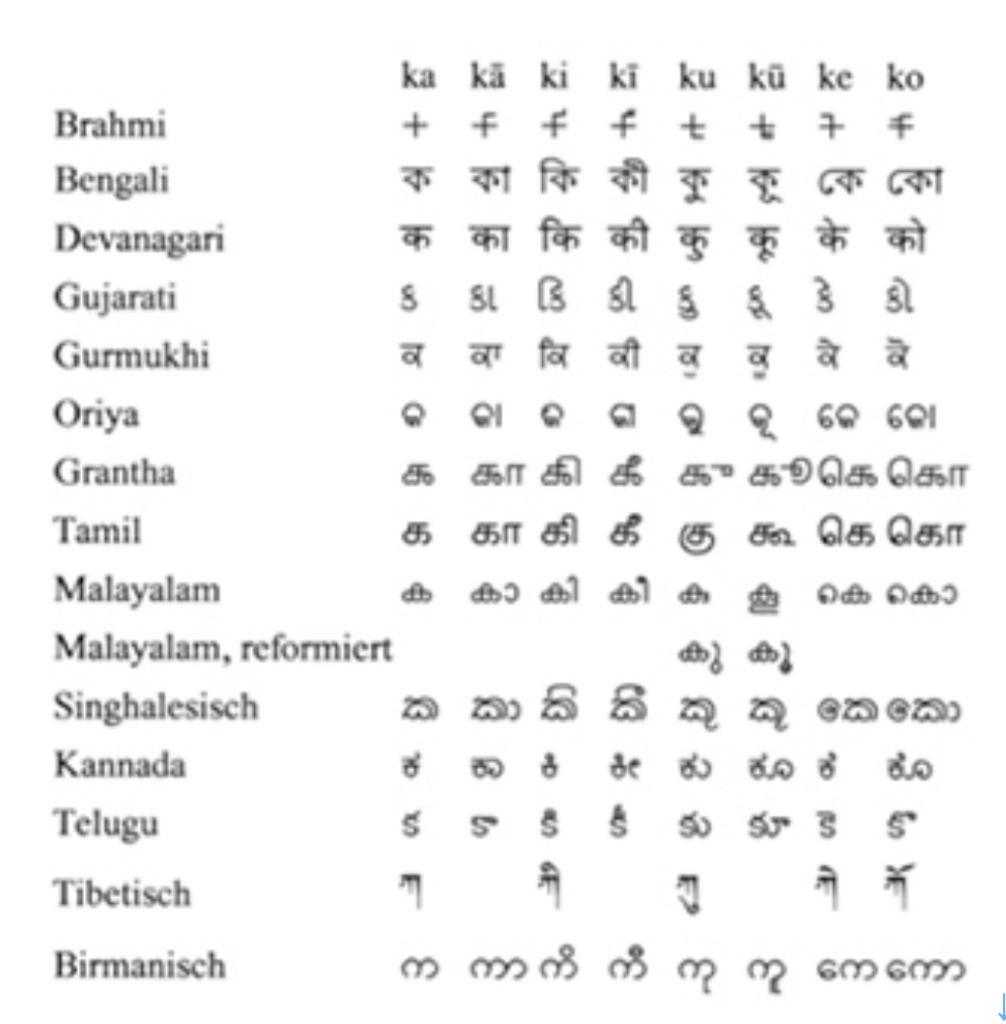

同じ様に、インドから東南アジアにかけては、極めて多様な、一見完全に独立したかに見えるサインを用いているが(図2)、これらは全てブラーフミー文字に由来しており、ほかの文字と共通祖先を持っている。

図2 インドから東南アジアにかけて独自に進化した、ブラーフミー文字由来の文字(Wikipediaより)

図1からは除外されているが、漢字だけが独立して生まれたとは考えにくいと、シュメールの記号にその起源を求める研究者もいる、もしそうだとすると結局世界の全ての表記法がつながっていることになる。これまで漢字の起源は甲骨文字という常識を覆し続けている新石器時代 由来のサインを見てみると(図3)、個人的には確かにシュメールに近いかもしれないという印象を持つ。もちろん漢字は全くオリジナルな表記法だとしても、当時既に世界レベルの交流があったと考えると、文字という便利な道具があることを知り参考にした可能性は大いにある。

図3 半坡陶符は土器に残されている、新石器時代の文字に近い記号と考えられている。これ以外にも、龍山文化遺跡から甲骨文字とは違う記号が出土している。(Wikipediaより)

このように、各Writing systemが少数の起源(ひょっとしたら一つの起源)に絞れるのは、言語とは無関係に、文字を道具としてそれぞれの言語に導入できるからだ。しかし、起源が共通と言っても、それぞれの文字は独自に進化しており、どんなにアルファベットが合理的な表記法だと言っても、それに収束する物ではない。現在実際に使われているWriting systemは、アルファベットを用いる完全な表音文字、アラビア文字、ヘブライ文字のように表子音音節文字、そして音節文字や表意文字、日本語のようなその混合まで、いまだに進化の過渡期をみる有様だ。実際、個人的には過渡期だと思っている。というのも、ほとんどの人が文字を使うようになる現代世界では、間違いなくアルファベットの様な完全な表音文字へ収束させようとする圧力は強くなると思っている。例えば我が国や中国では、文字の使用が大衆化する過程でアルファベットの導入が真剣に考えられたことがある。また、それぞれの言語にとってより便利な表記法の開発はそう難しいことではない。古くは日本語の仮名がそうだし、新しくは朝鮮語のハングルがその例だ。その意味で、まだ完全な表音文字を用いていないWriting systemは、アルファベットへと収束するのではと予測している。さらにグローバル化に伴い、アルファベットがもう一つの表記法として、各言語の公的表示と共に利用されている(図4)。今後どこまでアルファベットが進出するのだろうか?

図4:イスラエル、中国、サウジアラビアの道路標識。(Wikipediaより)

ただ、アルファベットの勢いをとどめる大きな要因が、Writing systemが本来持っている社会の階層性を維持し、差別を助長するという特徴だ。Writing systemの究極の目的が話し言葉の記録だとしても、大衆化を目指して文字の歴史が進んだのはほんの最近のことで、長い間限られた階級の、限られた目的のために、Writing systemは発展してきた。これが現在のwriting systemの多様性の背景にある。言い換えると、それぞれの文字はその使われ方に依存して発展していると言える。もう一度Writing systemの歴史をおさらいしてみると、文字は社会の階層化と共に発展し、また階層化を拡大する、差別の原動力として働いたことがわかる。

まず、トークンが粘土板の記号として使われていく過程は、農耕による社会の階層化と一致している。すなわち、トークンやそれに由来する記号は所有する財産の覚書として使われて来た。この時代は絵文字だけで表記が行われていたと思われるが、狩猟採取民の平等社会が完全に崩壊したことをうかがわせる。

次に、王や神官などの権力者の様々な覚書として文字が用いられるようになる。おそらくこの時、意味を表す文字がrebusの原理で音を表す文字としても使われるようになる。というのも、例えば正確に人名や地名を記載するためには、音を表現することが必須になる。その結果、漢字を導入した時代の日本語のように、表意文字とその一部を表音文字としても使うというlogosyllabaryとよばれるWriting systemへと発展する。同じ記号が意味と音の両方の表現に用いられるため、当時のwriting systemはきわめて複雑で、そのため文字を扱うテクノクラートを養成し、書記としてかかえることが必要だった。実際、エジプトやメソポタミアの遺跡からは、数多くの書記の像や絵が発見されている(図5)。

図5 エジプトの書記像。(Wikipediaより)

このように、一旦Writing systemが王や神官を頂点とする階層性を維持する装置として機能し始めると、大衆化はほとんど望めないことがわかる。

そんな中でこのような階層性を乗り越えて、Writing systemの一定の大衆化を促した1つの要因が、地中海を股にかけて行われた交易で、この結果その後のWriting systemの手本となるフェニキア文字がこうして完成したのも頷ける。

Writing

systemの大衆化を促した2つめの要因は、神の下での平等を唱える宗教、ユダヤ教の誕生だろう。旧約聖書には有名な出エジプトの物語が記載されているが、考古学的にはこのような事件が起こった痕跡はなく、作り話として考える学者が多い。しかし、このような統一の物語が必要だったのは、最初のイスラエル王国が紀元前1000年頃に成立するまで、ユダヤ人は分断され、常に民族としての統一を求めていたからだろう。さらに、紀元前587年にはユダヤ人はバビロンに捕らわれることになる。すなわち、階層性が完全に破壊されたなかで、民族の宗教が書かれた教典として示されることで、あたらしい大衆化したWriting systemの機能が生まれる。

これはキリスト教も同じで、支配者を中心とした階層社会ではなく、神の前に平等な信者にWriting system が必要とされる。この時使われたのがすでに大衆化が進んでいたギリシャ語で書かれていたことは納得できる。

すでに書いたように、writing systemが階層性の維持としての役割を捨て、大衆化したもう一つの要因が、文化の共有だった。すなわち、口述されていたギリシャの叙事詩を写し取る目的でギリシャ文字が考案され、その後のアルファベットの原型になる。既にギリシャはポリスを中心とする民主社会を形成しており、構成メンバーが平等な市民だったことを考えると、市民の誰もが学習しやすい正確な音素の表記法がギリシャで完成したのも頷ける。

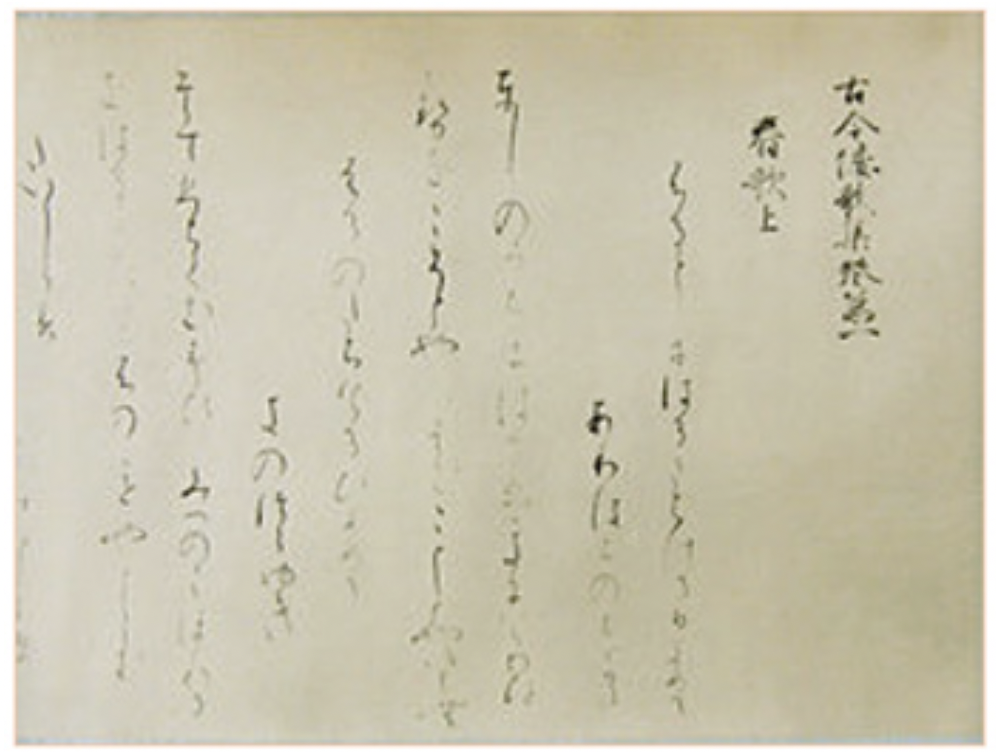

日本語でも仮名、特に平仮名は、ギリシャ語と同じで音で詠まれる文学を写すという機能を持っていた。元来和歌はギリシャの叙事詩のように詠まれる文学だった。従って、漢字のような表意文字のみでは表現できず、音を移すことのできるWriting systemの開発が必要だった。このため最初の万葉集では万葉仮名が使われるようになる。そして、おそらく文学に使われる日本語の読みを表記するため、平仮名が考案されたと考えられる。勿論最初から和歌の表記に使われたわけではないが、公的な文書に平仮名が最初に使われるのは、言うまでもなく勅撰和歌集、古今和歌集で、このことからも詠まれる文学の表記が重要な平仮名の機能だったと言える。

さらに平仮名がギリシャ文字と似ているのは、階層性を壊す力を持っていたことだ。ギリシャの市民社会と比べると、当時の日本に市民社会が成立していたとは言い難い。平仮名が誕生してWriting systemが大衆化したとは到底言えないが、しかし男女の差別は完全に平仮名の誕生で解消されたように思える。古今和歌集には小野小町が六歌仙として選ばれており、他にも伊勢など女流歌人も差別されることなく選ばれている。これを大衆化と位置づけても良いのではないだろうか。実際、平仮名により文字の大衆化がすすみ、江戸時代にはなんと識字率が40%近いという驚異の数字が達成される。

図6 古今和歌集(Wikipediaより)

一方各民族の政治や文化の階層性や差別性が、例えばアルファベットのような便利な表記法へとWriting systemが収束するのを阻害することも多い。イスラム圏でもトルコやインドネシアでは、表子音文字であるアラビア文字は文字の大衆化を阻害するとして、早くからアルファベットに転換している。しかし、他の国ではこれまで通りアラビア文字が民族や国家のアイデンティティーを守るため使い続けられている。このように、恐らく言語の重要な機能は、民族や文化のアイデンティティーを守ることだ。勿論この機能に、言語の大衆化は必要ない。逆に、言語の大衆化が問題になるときは常に、文化的アイデンティティーは侵される場合が多い。このことは図2に示したブラーフミー由来の表記法の多様性にも反映されている。インドが国家として統一された後、何度もこれらの表記法を統一しようと試みられたが、現在もなおうまく行っていない。これもWriting systemと言語を一体化させることが文化や民族のアイデンティティーに必須であるとする考えに基づいている。

このようにWriting systemが様々な機能と共に、文化のアイデンティティーを守る機能を持っていることを考えると、日本人として自分で使いながらもほとんど理解できなかった「なぜ3000年以上も変わることなく、漢字のみを使うWriting systemが存続したのか」という答えが見えてくるように思う。私は中国語が全く出来ないが、漢字とその読みの成立を考えると驚きを隠せない。Barry Powellの「Writing」に記載されていた例で考えてみると、日本語では「安」と「案」をともに「アン」と読む。まず安だが、家をあらわす「うかんむり」の下に女がいると、平安があるという意味で成立した漢字だ。そこに、「木」を足す事で中国では机と同じ意味になる。中国語では2つの文字を実際にはアクセントを違えて表現するが、それで本当に意味が通じるのか不思議だ。実際日本語では、1つの文字をそのまま読むことはなく、安心、案件といった熟語にするか、案ずる、安んじると助詞をそえて意味を正確に伝える。中国語も時代と共に外来語も含め話し言葉はますます複雑化している。しかしこのような原理のWriting systemでは、どんなに漢字の数を増やしても、正確なコミュニケーションが可能なのか、中国語を知らない私でも心配になる。

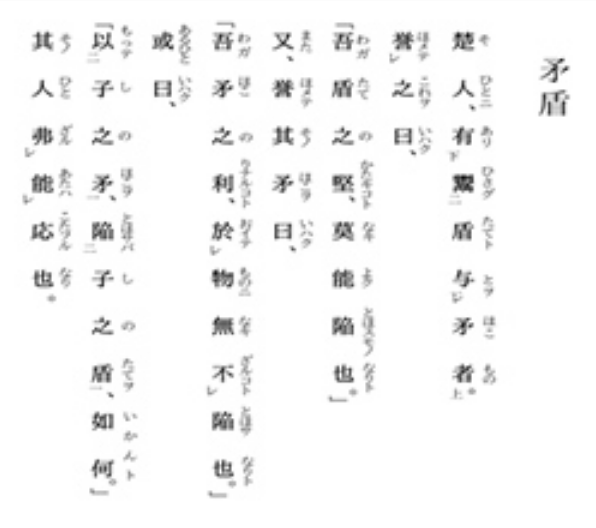

図7 矛盾という単語のいわれを説明した漢文。カナが振ってあり、完全に日本語として理解できる。(Wikipediaより)

しかし漢字の素晴らしさもある。例えば、Wikimedia commonsから引用した「矛盾」というタイトルの漢文は(図7)、完全に日本語化して読むことが出来る。もちろん、中国語や朝鮮語としても、実際には英語であってもしっかりと読むことができるだろう。すなわち話し言葉と対応させる必要のない国際的表記法が完成している。全くの私見だが、このことから漢字は歴史的に大衆化への意図を全く抱くことなく発展したWriting systemと言えるかもしれない。言い換えると、中国語の役割はヨーロッパの学術や宗教の共通語ラテン語と同じ役割を担ってきたと考えられる。すなわち、話し言葉との連続性を犠牲にしても、中華の伝統を守り、伝え、なおかつ国際的なWriting systemとして維持されてきた。このおかげで、我が国や朝鮮、また周辺の様々な国で、仏教、学術、文学などを共有することが可能になった。

だからこそ、20世紀に入って中国がWriting の大衆化の必要に駆られたとき、アルファベット表記のピジンが開発され、また外来語を訳し直さずそのままrebusの原理で表記し、漢字を思い切って簡易化したWriting systemが瞬く間に形成される必要があった。そして「中国語の共通文字体系である漢字の歴史は古い。」という日本語の文章は、本来の中国語に近い台湾で用いられる中国語(繁)では「作為中文的共通文字體系的漢字的歷史舊」表記されるのに、簡易化された中国語(簡)では「汉字的历史,是一个普通的中文字母系统,是古老的」と、かなり話し言葉に近い形で表記されるようになっている。

このように、社会的、文化的にWriting systemが果たす機能を考えると、差別化、階層化を維持する役割と、新しい大衆的情報としての役割の間で、相反をくり返しながら発展してきたと思う。この意味でWriting systemは言語そのものより人類の文明に大きく寄与してきたように思う。次回は、文明の原動力としてのWriting systemについて考えたい。

[ 西川 伸一 ]

2018年11月1日

前回、Writingが、基本的には道具として多くの人が使いやすいように進化し、最終的に最も単純化され、最もフレキシブルだった表音文字アルファベットがほとんどの言語を席巻したこと、しかし、言語自体が持つ文化を担うという役割のため、writingの多様性が維持され現在にいたることをざっと見て来た。

これでいよいよ情報としての文字についての議論は終えるが、最後に文字の機能をたどりながら、Writingと文明や文化の関係を復習するとともに、すこし実証性を犠牲にしても、個人的な考えを積極的に交えて、Writingが文明や文化の発展にどう関わってきたのかを2-3回にわけて考えてみたい。

1、記憶とWriting

音節を用いる言語の誕生から文字の誕生までを考えてみると、ともに私達の記憶の限界を拡大することを1つの目的として生まれてきたことがわかる。既に述べたように、視覚を通して私達にインプットされる情報量は膨大で、しかも記憶には多くの脳領域がかかわる。従って、記憶を呼び起こすとき、脳内に形成される別の表象と連合させることで、記憶を高めることが出来る。この脳内の連合対象として、記憶しやすい音節の表象を用いるようになったのが、私達の話しことばのルーツになる。おそらく、最初は音を個人的メモとして記憶に使っていたと思われるが、この音節に対応する表象を共有することが出来ると、コミュニケーションのための音節を用いる言語が誕生する。

Writingの歴史を見ていて面白いのは、同じ様にWritingのルーツが、個人の覚え書きとして使われたトークンにあるとされている点だ。図1にルーブル美術館に展示されているトークンとそれを納めていたBullaeの写真を示すが、これらは自分の財産を管理するために使われたと考えられている。前に並べて展示されているのがトークンで、同じ形のトークンは同じ所有物(例えば麦一袋)に相当する。大型のトークンは、例えば5袋を表すのかもしれない。倉庫に行って数えれば済む話しだが、盗まれて数が減る危険があったのだろう、すなわち、一種の記帳の目的でトークンがつかわれている。例えば「記録しているから盗んでもわかるぞ」と言ったコミュニケーションの意味はあったかもしれないが、原則は自分のための覚え書きと言える。ただ、音節言語により増強した記憶とくらべた時、トークンが可能にする記憶は正確さ、持続時間の点で、質的大転換が起こったといえる。

図1ルーブル美術館に展示されているトークン

このようにトークンは記憶のための道具で、誰かがトークンを発明してその便利さがわかると、他の人たちも使い始め、広がったのだろう。文字の誕生後もトークンは使い続けられたようだが、最初個人の手作りだったトークンも、専門の職人により造られるようになる。恐らくその時、それぞれのトークンが表す意味も他の人たちと共有されることになり、交易にも使われたりすると、一種のコミュニケーションの道具に変化する。すなわち、Writingの誕生にグッと近づく。

トークンを文字のルーツとして見てみると、Writingに備わった、言語とは違う2つの重要な性質が見えてくる。その1つが、トークンや文字によって、記憶を正確に、長い期間保持する優れた道具ができた点だ。そしてもう一つが、このような記憶道具は、社会の階層化を反映していることだ。おそらく、私有財産、交換、分業といった文明の下部構造がこの時生まれ、私有財産が文字への道を開いたと言っていいだろう。

事実、トークンは約1万年前に発明されたと考えられるが、だとすると音節を用いた言語誕生から何万年も、このような正確・長期の記憶道具の必要性はほとんどなかったことになる。実際、現在でも未開の狩猟採取民ではほとんど表記法が発達していない。その日暮らしで財産が残らない狩猟採取民では、優秀なリーダーとそれに従う仲間といった関係はあるにしても、文明のための下部構造が形成されない。

トークンは農耕や牧畜にすこし遅れて誕生したと考えられる。農耕も牧畜も、定住と同時に、私有財産、分業、交換を生み出したはずだ。そしてトークンが示すように、わざわざ道具まで作って家の中に置いておかないと管理できない量の財産が発生した。また、トークンはコミュニケーションの道具としても役立ったのかも知れない。すなわち、持てるものが自分はちゃんと管理しているから、盗んでもすぐわかるぞと示す意思表示だ。このように、トークンは記録を必要とする貧富の差が生まれる社会構造が存在したことの証拠になる。

その後トークンを粘土板の表面に押し付けて記録する、文字に近づいた表記法が考案されるが、これらもやはり個人の覚え書きの域をまだこえていない。すなわち、社会で共有される表記法とはならなかった。というのも、これらの覚え書きには、伝えるというコミュニケーションの側面が欠けていた。これが生まれるためには、さらに大きな社会と強大な権力を中心とした階層性が必要だった。

2、Writingによる最初のコミュニケーション:権力の誇示

トークンを押しつけた粘土板を手始めに(図2)、絵文字を並べたWritingが発達したと思われるが、おそらく絵文字のみで表記が行われていた時代でも、Writingのコミュニケーションとしての役割は限定されて、なかなか覚え書きの域から出ることはなかったのではないだろうか。 実際、このような段階はProto-Writingと称されており、ここに書かれている文字は多くの人と情報を共有するために使われていたのかどうかは怪しい。例えば、財産管理なら何が書いてあるかを知られない方が良い場合すらある。

図2 メソポタミアの粘土板

財産管理の記録。ルーブル博物館で撮影。

一方、言語の最も重要な機能は、その誕生から現在までコミュニケーションだ。従って、言語と独立に絵文字や象形文字が発達したとしても、なかなか覚え書き以上に発展することは出来ないと思う。したがって、Writingが正確で永続的に情報を伝えるコミュニケーションの道具として発展する為には、話し言葉、即ち音をそのまま表現できる文字の誕生が必要だった。即ち、音節による言語の限界、すなわち正確さと持続性の限界をWritingにより克服して、永続的に情報を伝えたいと考えた人たちの中に、Rebusの原理(http://www.brh.co.jp/communication/shinka/2018/post_000010.html)、すなわち象形文字や表意文字が持っている音をそのまま借用して利用する言語の表記方法に思い至る人たちが生まれる事になる。これが達成できれば、音声言語の音を写す機能を獲得したWritingには自動的にコミュニケーション機能が付け加わる。

しかしだからといってWritingが、今私達が使っているような意味で一般のコミュニケーションの道具になったわけではない。トークンと同じで、Writingを利用できたのは権力とそれにつながる一部の人だけだった。というのも、最初象形文字が表音Rebusと混在した表記法をマスターするのは子供の時からの教育が必要だった(我が国ではこれは今も同じだが)。これには大変な努力が必要で、王と言えども必ずしも読んだり書いたり出来なかったことがわかっている。従って、エジプトでもメソポタミアでも、多くの教育を受けたテクノクラート、書記が必要だった。

図3 エジプトの書記像

ルーブル博物館で撮影。

このように、誰が何を伝えるかという点で、言語とWritingは大きく違ってしまう。まず、話し言葉は、発話者とその近くにいる音の届く範囲の聴き手とのコミュニケーションに使われる。基本的には、気心の知れた仲間同士のコミュニケーション、すなわち対話を中心に使われた。ところが、Writingになると、伝える対象の範囲はほぼ無限に広げることができる。現代なら、Writingは恋人同士の手紙から、不特定多数を対象にする本や新聞の記事、そして法律まで、極めて多様だが、これはあくまでも現在の話で、当時は階層が高い階級が低い階級に伝える、一方的な伝達手段として使われるようになる。

事実、現在残っている最も古い文字は、墓やお棺に書かれた埋葬された人の名前やその人の伝記の記録で、この名前の音をシャンポリオンもヒエログリフの解読に用いた。すなわち、名前を呼ぶときの音を記録したいと言う欲求が、話し言葉を写すWritingの発明を促し、この結果、権力者の歴史(伝記)を、オーソライズされた一つの話として誰にでも同じように伝えることが行われるようになった。その後Writingは、同じように変えてはいけない内容、すなわち行政記録やハンムラビ法典(図4)のような規範の記述に使われるようになる。

異論もあるかもしれないが、話し言葉を写すWritingは、権力者の言葉を権威化、正当化する為に発明されたと言っても過言ではないと思う。言い換えると、Writingはその使用を許されたものだけに、さまざまな歴史や法(権力者の)を固定的にオーソライズすることを可能にし、それを持たない者との格差を拡大するのに大きく役立ったと言える。

図4 ハンムラビ法典

裏に楔形文字(アッカド語)当時の法律が書かれている。図に示すように、この法が神から授けられた者である事を示す彫刻が書かれている。

ルーブル博物館で撮影。

モーゼがシナイ山で神から十戒をさずかった話も、これによく似ている。

基本的には、伝える内容と、伝える人間を神がオーソライズしているわけだが、実際にはWritingが権力をオーソライズしている。

そして、Writingを使える人と、使えない人の非対称性が、文明の新たな段階、即ち広い国土を持つ文明の誕生と一致している。

エジプト、メソポタミアの時代からWritingをマスターする為には時間がかかった。この為、最初Writingに付与されてしまった階層性は、近代に入って教育の普及により徐々に解消され、Writingを通した会話と言える手紙が一般にも普及する。それでも、例えば作家と読者と言った階層性は、どうしてもWritingから完全に切り離すことができないのは、おそらくこの誕生の歴史を引きずっているのではないだろうか。

最初に現れた文明、エジプト、メソポタミア、中国、インダスなどは、単純に農業社会が拡大してできたわけではない。広い国土を収め(たとえば灌漑)、多くの人口を養えるための、為政者を中心とする階層社会を基盤とする政治体制が必要だった。そして、それぞれの文明で独自のWritingが形成されたことは、Writingが初期の文明を支える重要な機能を帯びていたこと示しているように思える。とすると、Writingが最初から階層性を持っていたことは納得できる。

3、文字が書かれた媒体と階層性

今回はここまでにして、次回は、文字が完全な表音文字へと発展する過程を文明と社会の観点から議論してみたいと考えている。ただ、Writingがより広い階層に普及し、権力の意思を伝える以上の発展を遂げる為には、Writingを支えるテクノロジーの進歩も重要だった点に注目しておきたい。たとえば、粘土板の上に文字を書いた場合、粘土板の重さからみて、気軽に手紙を書くのに使うというわけには行かなかっただろう。この点でも、Writingが最初権力者とそれに連なる人にだけに独占される理由はあった。この状況が、新しいテクノロジーでどう変化し、writingが普及したかについては次回以降の議論になる。

その代わりに、今回は最後に、これまでになかったWritingを支えるテクノロジーのおかげで、今Writingが大きな革命期にあることを述べて終わりたいと考えている。

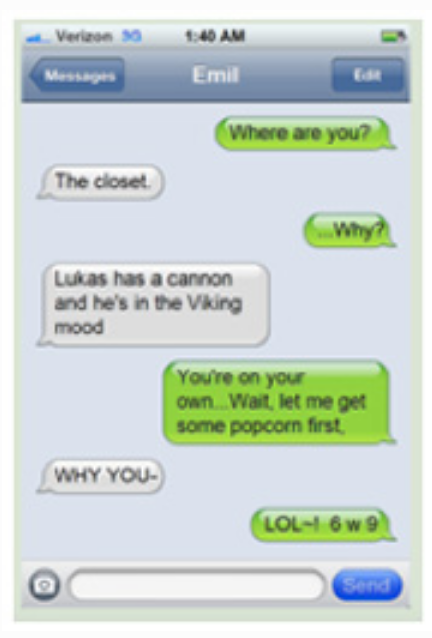

この革命とは、スマートフォンを用いたメールやソーシャルネットワークの普及に後押しされた変革だ。これまで述べてきたように、話し言葉の基本は、一対一に限るわけではないが会話にある。一方、Writingは手紙という形式は誕生したとしても、会話に用いられることはなかった。ところがどうだろう。スマートフォンが普及してからは世界のどこにいっても図5に見られるように、スマートフォンを使っている人たちを見かけない場所はない。

図5 スマートフォンを使うアラブの女性。(https://pxhere.com/en/photo/1447611より転載)

実際2017年ではスマートフォンの利用台数は40億台を超えたと言われている。おそらく世界の成人の半数がスマートフォンを使用しているといっていいだろう。そしてこのスマートフォンの用途の最大のものは、図6で示したメッセージアプリの画面のように、会話なのだ。

図6 メッセージアプリでのチャット。

(https://www.deviantart.com/wonderland902/art/Text-conversation-with-Big-Brother-454497493から転載)

すなわち、Writingが誕生して4000年、今Writingが言語と同じように会話に使えるようになった。そしてこの中で、EMOJIのような新しい表記法が開発され使われ始めている。このwritingが持っていた階層性を破壊する新しいトレンドが、私たちにどのような新文明をもたらすのか、ぜひ見て見たいものだ。

このようにWritingを支えるテクノロジーはその性質を大きく変化させる。次回は、Writingの普及を促した文明要因について考えて見たい。

[ 西川 伸一 ]

2018年11月15日

前回、文字には最初から、伝える人と、伝えられる人の間にある大きな階層性が内在していることについて議論した。ただこのような階層性を内在しつつも、Writingが文明を変革していく力のある大発明であることはおそらく使った誰にもわかったはずだ。このため、文明や文化の大きな転換期には、常にWritingとそれを支えるテクノロジーが変化してきた。言い換えると、文明とWritingは相互作用を通して互いに変化を促進してきた。

Writingは何に使われたか?

Writingは最初一方的な伝達に使われていたが、その後時代とともに伝える・伝えられるの関係が双方向性を帯びていく。これは文字により書かれた内容を追いかければ自ずとわかる。どの言語でもいいのだが、1994年に阿辻哲次さんにより書かれた「漢字の文化史」を参考にして、漢字を使って何が書かれてきたかを追いかけてみよう。

図1 1994年に出版された漢字の文化史 漢字の歴史についてはこの本を参考にした。

阿辻さんの本によると、亀甲文字が占い目的に使われたことからわかる様に、漢字は最初神への呼びかけとして使われた。その関係で、占い以外に使われる場合も、先祖の霊を弔う言葉を子孫に伝える目的で伝えられていたようだ。しかし、周から春秋時代へと移る頃から(約紀元前1000年)、主君から家臣、親から子孫への訓告といった人間臭い内容へと変化し、さらに国家間の同盟に関する誓約書、荷物輸送時の免税証明書などのような、極めて実用的な文章に使われるようになっている。これと並行して、それまで亀甲や青銅器に書かれていた文字は、石、竹、木片、そして絹などの上に記録される様になる。

主君や家長の訓示は一方的伝達だが、同盟書や免税証明書は、両者の合意を反映させる必要があり、決して一方的に書かれるものではない。また、それまで青銅器や石に書かれていた文字が、竹、木片に書かれる様になったのも、文明の拡大を大きく促した。すなわち、より軽く、手に入りやすく、書きやすいマテリアルに文字を書くことで、文字のもう一つの重要な機能、コピーされ、伝播される機能が解放された。当然、これにより知識が多くの人間に伝播される。この様に、本来言語が持っているコミュニケーションの双方向性がWritingの機能として定着したこと、また情報をコピーとし伝搬できる媒体へと変化したことは、Writingの重要な2大転換点になった。阿辻さんの本から抜き出した漢字についてみると、この変化は表記法自体の変化を伴わずに起こっており、ほかの言語と比べた時、本当に奇跡的に思える。一方、他の言語では、この転換点でWriting自身が大きく変革している。

表子音文字と重商経済

実際全てのWritingで、双方向性の獲得、コピーによる伝搬可能性の獲得は起こっており、この変革が表記法の変化につながっている。例えば、日本語の万葉仮名に近い表音節文字から、ウガリット文字、そしてフェニキア文字の様に、表子音文字へと変化する過程は、農業を中心にした重農的帝国が中心だった古代世界で、地域間の政治・経済的な交流が高まり、商業、貿易を中心とする都市国家が生まれるのと一致しているように思える。

この文明や政治構造の転換がWritingの変革と相互作用しながら進むことをわかってもらうには、フェニキアとアルファベットの起源フェニキア文字ほどいい例はない。フェニキアが栄えた時代には、大規模な灌漑など、大きな権力を必要とする農業を基礎とした、原則的には周りとの交流の少なかった重農的政治体制間でも、相互依存的な政治的/経済的交流が盛んになっていた。この交流の時代には、一方的に何かを伝えるためにだけ使われ、その維持に多くの書記が必要だった第1期のWritingから、より双方向的で機動的な第2期のWritingへの変革が必要とされた。その意味で、海洋貿易に長けた重商国家フェニキア人はまさにこの変革の一翼を担ったと言っていい。

図2 レバノンの南の都市ティルスにあるフェニキア時代の遺跡(凱旋門)。

出典:Wikipedia

フェニキア人は海の人として有名だが、これが生き生きと描かれているのが旧約聖書の中でユダヤ人のバビロン捕囚時代について書かれたエゼキエル書だ。この中でフェニキアの都市ティルスの住民は次のように書かれている。

「海の出入り口を支配し、多くの島々を巡り、諸国の民と取り引きを行うティルス(図2)に向かって言いなさい。主なる神はこう言われる。ティルスよ、お前は言う。『わたしの姿は美しさの極み』と。お前の国境は海の真ん中にある。お前を築いた者は、お前の美しさを完全にした。彼らはセニルの檜でお前の外板を造りレバノンの杉で、帆柱を立てた。バシャンの樫の木で、櫂を造りキティムの島々の糸杉に象牙をはめこみ甲板を造った。美しく織ったエジプトの麻がお前の帆となり、旗となりエリシャの海岸から得た紫と赤紫の毛織物が甲板の日よけとなった。」(日本聖書協会 旧約聖書より)

太字をたどってもらうと、フェニキア人が多くの国と海上貿易を行ったことがわかると思う。エゼキエル書に挙げられている国だけでも、フェニキアの都市ティルスは、北シリア、ダマスカス、イスラエル、エジプト、アラビア、バビロニア、アッシリア、メソポタミア北部、アルメニア、中央小アジア、イオニア、キプロス、ギリシャ、そしてスペインまで活動範囲があり、ほぼあらゆる商品を扱っていたと書かれている。

図3:フェニキアの軍船: オールを2層に配することで、単位面積あたりの駆動力を挙げている。

エゼキエル書では結局ティルスもネブカドネザルにより征服される話で終わるが、しかしこれだけ多くの国々と交易を行う為には、双方に理解される表記方法が必須だったことは間違いない。実際フェニキアの貿易相手の国々では、表音節文字から表子音文字への転換が進み、それぞれの言語の音が表記できるようになっていた。この結果、言語が異なっても、双方向的な契約書などを交わすことが可能になったのだと考えられる。また以前議論したように、表子音文字は、アルファベットと比べても使用する文字が少ないことから、契約などをコンパクトに記録出来る。個人的感想だが、まさに商人にうってつけの表記法だ。このように、重商主義経済を基礎に形成された国家の発展には、各国家の相互交流の進展とともに、それに適応したWritingの変革が必要だった。

これと並行して、平等な市民の数が増え、Writingがより多くの人に使われることになったのも重要だ。ティルスも王が支配する都市国家で、重商主義といっても、多くの国と平等の交易を守るためには、組織化された軍隊を維持し(図3)、貨幣を管理する必要があり(図4)、王を中心とする国家体制は当然だったと思う。しかし、海洋を中心とした貿易で国家を成立させるためには、それに従事するかなりの数の平等な市民階級必要だったはずだ。このより広い階層の市民が使えるという要求が、フェニキア文字をはじめとする表子音文字の発明を促した。

図4 フェニキアの植民地で使われていた貨幣(Wikipediaより)

文明—Civilizationを支えるCivita(コミュニティー)の誕生とアルファベット

表子音文字であるフェニキア文字は、おそらく一人のギリシャ人によりギリシャ語のアルファベットへと作り変えられるが、これにはギリシャというフェニキアを超えた市民を中心にした新しい文明の誕生が大きな要因になったと思う。

図5:古代ギリシャについて全面的に参考にした書籍2冊

まず、私の古代ギリシャに関する知識の全ては、塩野七生さんの『ギリシャ人の物語』とOxford出版から出ているPaul Catledge著『Ancient Greece: A very short introduction』から出ていることを断って、話を進める。この2冊の本はともに、「ギリシャという明確な国はなく、ただギリシャ語を話し、文化を共有するギリシャ人がいただけだ」という説明から始まる。それを象徴するのがオリンピックで、ギリシャ人の統一のシンボルとして続けられた。近代オリンピックは戦争で中止になったことがあるが、『ギリシャ人の物語』によると、古代ギリシャのオリンピックは、村や都市の間で戦争が起こっていたとしても、オリンピック期間になるとその間休戦が成立して競技が行われたらしい。すなわち、ギリシャとはギリシャ語を話す様々なコミュニティーの集まりで、このような集まりから、アルファベットが生まれ、ヨーロッパの原点とも言える文明が花開き、これを私たちはホメロスの言葉を用いてヘレニズムと定義している。このように、文明:Civilizationという言葉がコミュニティー(Civita)の形成という意味から作られたとすると、この言葉は私たちの文明がギリシャから始まることを意味していることを主張しているのかもしれない。

要するに、エジプトやメソポタミアなどの大国のプレッシャーが低下した紀元前10世紀ごろに、同じ言語と文化を共有した、しかし互いに独立したコミュニティーがギリシャ各地で生まれ、それが集まってギリシャを形成していたと言える。それぞれのコミュニティーは独自の政治体制をとっていたが、かなりの数の身分の平等な市民が存在していた点が最も重要で、それ以前にはなかった文明の原動力になった。

『ギリシャ人の物語』によると、スパルタでは、市民権を持つスパルタ人1万、職人や商人のペリオイコイ7万人、そして農奴や小作農に当たるヘロット16万という人口構成になっていたようだ。一方アテネは、時代ごとに異なるが、商人や職人も含めたもっと多くの人口が市民権を得ており、市民権を持つ男性3万人とその家族で、市民が12万人もいたようだ。この市民の数を軍人に限定したスパルタでさえ、1万人という、原則平等に意思決定に関わる市民の存在は、Writingの大衆化を促進する。その時最も重要なのが、誰もが簡単に学べるという条件だったと思える。以前述べたように、表子音文字の場合、子音に続く母音は文字を見ながら頭の中で適当なものを選ぶ必要がある。この場合、一つの言語の中で発声の仕方に多様性があると(方言)、様々な誤解の原因になる。一方、アルファベットのように、子音と母音を組み合わせて、音を完全にコピーできるようになると、この様な間違いは消失し、また言語自体の標準語化も促進する。

以前述べた様に、ギリシャでは叙事詩に見られる様に、口述が重視され、そのためのレトリックが発展していた。これ自身、もちろんギリシャ語の標準語化に大きく貢献していたと思うが、しかし口述がいかに不正確で、効率が悪いかは考えるまでもない。ギリシャでは、多くの都市が4年に1回オリンピックで集まっていたが、この原則平等な市民の集会は、体育だけでなく、叙事詩などの文化も当然共有していたと考えられる。おそらく、このギリシャ語文化の共有も大きな力として、アルファベットの発明を後押しした。この様に、皆が話している音をそのまま表記できて、誰もが簡単に学べるアルファベットの発明を促す条件がギリシャには備わっていた。

この結果、ギリシャ語を表記するアルファベットがアテネで発明され、ギリシャの市民社会全体にすぐ浸透して行く。当時の市民階級での識字率の高さは、陶片追放に残された文字で知ることができる。紀元508年、クレイステネスにより、繰り返す有力者の闘争を収める為、アテネにとって害になる可能性のある人物を一定期間排除することを市民が投票で決めることができることを定めた「陶片追放」は、アテネ市民の全てに許された一種の投票権だが、これには追放する人間の名前を書く必要があった。

図6:追放する人の名前が書かれた陶片

最初法律が定めれられた時、10年間の追放を決議するには6000票を超える投票が必要とされていたが、これはすなわち万を越すアテネ市民がアルファベットを書くことができたことを意味している。

そして、新しく生まれたアルファベットを用いてまずホメロスの叙事詩が羊皮紙に書き写されたとされているが、もしそうなら、ギリシャのアルファベットは最初から豊かな文化をもたらすために発明されたと言ってもいい。書かれた内容のコピーには羊皮紙、パピルスなどが主に使われた。そして、コピーがコピーされるという形で、同じ情報が多くの人に届けられる様になった。

もちろんこのコピーされる過程の記録は残っていないが、今年7月、ホメロスのオデッセイの一部を書き写した粘土板が、オリンピアのゼウス宮殿で発見されたというニュースが飛び込んできた (BBCニュース参照:https://www.bbc.com/news/world-europe-44779492)。この粘土板は紀元後に書かれたものとされているが、羊皮紙、パピルスだけでなく、一般の市民でも手に入れやすい材料を用いて書き写されたことがよくわかる。

私見だが、アルファベット誕生はギリシャが到達した民主主義が結実した結果ではないだろうか。そしてアルファベットがヨーロッパ文化の起源となり得たのは、表記法としてのアルファベットの普遍性のみならず、平等な市民社会を支えることができるWritingこそが豊かな文化の条件であることを示唆している。そしてその結果、私が知っているだけでも、文学ではサッフォー(詩人)、ソフォクレス(悲劇)、アリストファネス(喜劇)、歴史家ではヘロドトスやツキジデス、そして哲学になると名前をあげてもきりがないが、最後には大御所プラトンとアリストテレスが控えている。

ヨーロッパはまちがいなくギリシャに始まる。

以上、フェニキアと、古代ギリシャを例に、Writingと文明の関係を考えてみた。あと、年末までは、Writingとバーチャルメディアについて続けて考えていく。

[ 西川 伸一 ]

2018年12月3日

あらゆる言語の音を、母音に対する文字と、子音に対する文字の組み合わせで表現するアルファベットの誕生は、支配階級に独占されていたWritingの民主化、大衆化をすすめるフェニキア文字から始まった進化の到達点だった。だからこそ、メソポタミアやエジプトでは多くの絵や彫刻が残されていたWritingを管理するテクノクラート=書記の姿は、ギリシャ彫刻にはもはや見ることができない。もちろんそれでも、Writingを習う市民と、そうでない人たちの階層は存在したが、Writing/Readingの大衆化へのパンドラの箱が開いて、文字を使う人の数が拡大した。

アリストテレスはその『形而上学』の冒頭で、「全ての人間は、生まれつき知る事を欲する」と述べているが、アルファベットが発明された後のWritingの歴史を見ると、まさにこの言葉が実感される。すなわち、人間の知りたいという欲求が、文字を使う人が一定の割合を超えることで解放され、Writingを用いて表現された個人のコンテンツを中心にした市民の文化が誕生する。

前回紹介したように、このWritingの大衆化と市民の文化はまずギリシャでその幕が切って落とされる。それまでギリシャの原点として口述されていたホメロスの叙事詩「イリアス」「オデッセイ」が一つの定本として確立する。それをきっかけに、叙事詩のみならず、悲劇、喜劇、歴史、そして哲学が市民の間で花開く。市民が文字を使ってコンテンツを作り、市民がそれを読む時代が始まった。これを可能にする新しい文字なしに、ギリシャ市民は生きることが出来なかったはずだ。

最初、階層的な社会で、上から下への一方的な通達に使うためのWritingが、同じ身分の市民の間のコミュニケーションの手段としてギリシャ市民に定着し、商業や産業だけでなく、娯楽や教養の核として、生活のあらゆる場面で必要になり、文化を牽引する。この文字に頼りきったようにみえるギリシャの文化状況については、これを憂いたソクラテスのぼやきからよくわかる。プラトンが書いたソクラテスとパイドロスとの対話、『パイドロス』から、天邪鬼ソクラテスのぼやきを聞いてみよう。

図1 岩波書店から出版されているプラトンの『パイドロス』。藤沢令夫訳

今回使ったのはこの本からの引用で、エジプト文字を発明したテウトに対して、全体に君臨していた神神タモスが応えた一節になっている。

「人々がこの文字というものを学ぶと、記憶力の訓練がなおざりにされるため、その人たちの魂の中には、忘れっぽい性質が植え付けられることだろうから。それは他でもない、彼らは、書いたものを信頼して、ものを思い出すのに、自分以外のものに彫りつけられたしるしによって外から思い出すようになり、自分で自分の力によって内から思い出す事をしないようになるからである。………。あなたがこれ(文字)を学ぶ人たちに与える知恵というのは、知恵の外見であって、真実の知恵ではない。すなわち、彼らはあなたのおかげで、親しく教えを受けなくてももの知りになるため、多くの場合本当は何も知らないでいながら、見かけだけはひじょうな博識かであると思われるようになるだろう」

たしかに文字についての本質をついている面もあるので、なるほどと思ってしまう。後に述べるが、キリスト教が支配し、聖書という「本の中の本」が文化を支配し、自ら考えることが抑制された長い中世の停滞を見ると、ソクラテスの指摘は的中していたのかもしれない。しかしギリシャ・ローマの市民文化の繁栄を見ると、Writingが大衆化したことによる効果は絶大で、市民はソクラテスが指摘したように知ったかぶりを繰り返しながらも、知識は拡大し、その後のヨーロッパ、いや世界の礎となる市民が中心になる新しい文化が誕生したことは間違いない。しかし、わざわざソクラテスがこのような警告を発しているのをみると、Writing/Readingへのギリシャ市民の依存性はかなりのものだったのだろう。

Writingの大衆化による文明の繁栄はそのまま古代ローマにも引き継がれていく。皆さんにもなじみのローマの文化を代表するよく知られた名前だけでも数えきれない。特に驚くのは、有名な歴史家プルタークの『英雄伝』をあげるまでもなく、軍人で政治家であったシーザー自身が『ガリア戦記』を著していることで、文字に残すということが、専門家以外でも日常化していたことがわかる。他に、文学や哲学で見ればキケロ、ヴェルギリウス、セネカなど、その後のヨーロッパの教養として学び続けられた名前が溢れている。

これだけコンテンツが創造され続けたギリシャ/ローマの文化は必然的に書物と図書館の発展を促した。エリク・ド・グロリエの『書物の歴史』(大塚幸男訳 白水社)によると、ギリシャではすでに本作りが産業化していたようで、出版社と共にそれを支える様々な職人、例えば写本を受け持つ職人がうまれ、さらに彼らの組合まで存在したらしい。ローマ帝国時代にはいると、ヨーロッパ全土からの需要に応えて、出版社は本の大規模な輸出まで行っていた。ホラティウスやキケロのような売れっ子の作家は決まった出版社がついており、著作料が払われていたのも現在と同じだ。逆に書物が思想を伝える力は圧倒的で、その結果当時から書物の内容を検閲するのは当然のことで、発禁になることもしばしばだった。このように、アルファベットの発明が開いたパンドラの箱は、文字使用の大衆化、そして全く新しい出版文化を誕生させる。

ただ、出版のためのコピーは全て写本だったため、原本を定めそれを忠実に写本して頒布するシステムが必要で、国家的もこの事業を後押ししていた。その中心になるのが何十万部もの蔵書を誇っていた図書館だった。ただ、残念ながらそこに集められていた本は完全に失われており、その内容を現在では知るよしもない。こうして、ギリシャ・ローマ時代に確立した出版技術はそのまま、中世の写本文化として受け継がれていく。しかしせっかく花開いた、Writing/Readingの土台の上に可能になった、出版という個人のコンテンツのコピー文化はその後ヨーロッパでは急速に下火になっていく。

図2 アレキサンドリアの図書館(出典:Wikipedia)

このギリシャ時代から続いてきた市民・個人を中心にするギリシャ・ローマ文化に対抗して、多様性のない、統一されたコンテンツを伝えることを重視する文化が、キリスト教のローマ国教化をきっかけに始まる。すなわち世界宗教キリスト教を通したWritingの市民への浸透だ。

ローマ時代にエルサレムから始まったキリスト教は、最初はユダヤ教の一セクトとして見られていたはずだ。しかし教義は世界宗教としての普遍性を有していたため、徐々にユダヤ教から独立し、世界宗教としてローマ帝国全体にひろがる。このキリスト教の世界的広がりについては、福音書と共に新約聖書の中心を占めるパウロの書簡が、イタリアから、ギリシャ、小アジア(アナトリア半島)、そしてイスラエルまで、ローマ帝国全土に拡がっていたことを見れば明らかだ。(これだけ長い書簡を各地に送るシステムが出来上がっていることは、一般の人間が羊皮紙などを用いた手紙のやりとりを普通に行っていた事を意味し、Writing がこの時代に市民の日常に深く入り込んでいることがわかる)。

君主制のローマでは、「この世の王」を主として認めないキリスト教は厳しい迫害をけることになるが、それでもキリスト教の拡大を止めることは出来なかった。この間、イエスの行動について述べた福音書と、パウロの世界の信者に当てた書簡は、それぞれのグループでコピーされ教会のアイデンティティーを守るのに大きな役割を演じたと思う。このとき使われていたのは、主にギリシャ語で書かれていた福音書や書簡、及びユダヤ教の教典としての旧約聖書だった。個人的見解だが、文字に記された教義なしに、ばらばらに離れた信者たちが迫害の中で統一した宗教を守ることは不可能だっただろう。このような世界宗教では、統一された書かれた規範の重要性は、エジプトやメソポタミアの王政よりはるかに高かったはずだ。このことは、多様なコンテンツを大事にするギリシャ・ローマ文化とは全く逆の、変わらない規範、すなわちコンテンツの統一性を重視する文化が新たに広がりを見せてきたことを意味する。もともとWritingは権力者がトップダウンで何かを一方的に伝えるために始まった(スマフォを用いて文字による会話が始まるまで、Writing自体はどんな状況で使われようと、著者から読者へと言う一方的な性格を持っている)。この意味で、新たに始まったキリスト教のWriting/Reading文化は、過去に後戻りしたことを意味している。もちろん、キリスト教の場合、おなじ方向を目指していてもこの世の権力とは無関係だった。

この変わらない教義を記すためにキリスト教徒が用いたのは、経済的理由で高価なパピルスでなく、羊皮紙だった。図2の棚に収められた巻物からわかるように、ギリシャ・ローマでの出版は、パピルスの巻物に写していくのが最もポピュラーだった。しかしパピルスは高価で、文字が読める市民だからといって、誰もが本を買って読める訳ではなかった。そこで、比較的安価に手に入り、削って何度も利用する事が出来、保管も優しかった羊皮紙がキリスト教では使われた。その後、書物の生産がキリスト教に収束する過程で、パピルスから羊皮紙へと、記録媒体も変化することになる。

迫害を受けながらもローマ帝国各地に散らばって信者をふやしてきたキリスト教は、ローマ帝国の強力な文化と同化する中で、普遍的世界宗教として313年には公認され、その後392年にはついにローマ帝国の国教となり、その後のヨーロッパを精神面で支配することになる。この結果アタナシウス派の教義以外の全てのキリスト教セクトは異端として、国家権力により禁止される。驚くのは、キリスト教内の異端宗派のみならず、本来のギリシャ・ローマの多神教も異教として禁止される。すなわち、キリスト教がキリストの死後400年間守ってきた、誰もが文字を通して学べる、多様性を認めない一つの真理という思想が、国家の思想として権力を得る。

この統一化した教義を制定するため、国教化により当然のように行われたのが、ウルガータとよばれるラテン語訳された標準聖書の制定だ。この作業を主導したのが、教皇の命をうけたヒエロニムスで、これにより旧約、新約が合わさった標準聖書の原型が出来上がり、一冊の「本の中の本」がその後のヨーロッパを支配するようになる。ヒエロニムスがヨーロッパ絵画の最も重要な題材の一人として、中世から千年以上にわたって何度も取り上げられてきたことは、このラテン語訳標準聖書の編纂がその後のキリスト教にとっていかに重要な事であったかを物語っている。図3にはルネッサンスの画家フィリッポ・リッピ (Filippo・Lippi)の描いたヒエロニムスの肖像を掲載したが、ダヴィンチからゴヤまで本当に多くの画家がヒエロニムスをとりあげている。

図3:標準ラテン訳聖書を編纂したヒエロニムス(ルネッサンスの画家 Filippo・Lippi作)

ヒエロニムスは、ヨーロッパ絵画の題材として最もよく取り上げられた人物。ルネッサンス以来ほとんどの画家が題材にしているのではないだろうか。

本来一神教は他の宗教に対して非寛容であるのが当然だが、統一された教義の枠にはめて世界をとらえることが、キリスト教の国教化で唯一正統な思想となり、ルネッサンスまでのその後のヨーロッパ文化を完全に決定してしまう。くり返すがこの思想は、個人により創造される多様なコンテンツをベースにしたギリシャ・ローマの文化とは相容れない。そのため、ギリシャ・ローマの市民文化は排除され、多くはイスラム圏に移って維持されることになる。そして当然のように、個人のコンテンツに基づく出版文化は、これを契機に消滅していく。グロリエの書物の歴史によると、この結果本を扱う商業を頂点に成立していた出版産業は完全に崩壊したらしい。また、公的私的に維持されていた図書館も、閉鎖され、略奪され、せっかく生まれたこの出版文化の成果も完全に消滅してしまう。その結果、ヨーロッパの大学や、都市で、教会から独立した世俗の活動が盛んになる12世紀ごろまで、出版文化は教会の中に閉じ込められ、独自の発展をとげる。

聖書のヨハネによる福音書は「始めに言葉ありき」で始まるが、キリスト教の歴史を見ると、権力とは全く無関係の一般人が思想を共有するためには、何よりも「書かれた言葉」が必要であったことがよくわかる。逆に言うと、原始キリスト教以来守り続けられた「文字で書かれた言葉」が、実際の権力をもしのぐ強い力を持ちうることが証明された。だからこそ、ギリシャ・ローマの出版文化を完全に否定したキリスト教も、標準聖書を誤謬なしに写して多くの人に届け、そこに書かれたメッセージを伝えるため、独特の出版技術を発展させることになる。その究極が中世の最大の芸術の一つと言っていい、絵入り写本だった。

[ 西川 伸一 ]

2018年12月17日

ギリシャ・ローマの市民文化を支えた出版業は、ローマ帝国によるキリスト教国教化により、一度完全に下火になる。結果、出版という事業は教会や修道院でのみ行われるようになり、この状態が中世まで続くことになる。しかし、書物を造る出版技術という面では、中世は出版技術にとってはきわめて重要な時期で、このことはヨーロッパ各地に残る地域の文化を生かした多様な絵入り写本に見ることが出来る。図1にアイルランドで8世紀に制作された有名なケルズの書を示す。美しいだけでなく、地域性や個人の創意に満ちた絵入写本の聖書を見ていると、キリスト教の許容力に驚嘆する。このような写本に現れる多様性をみると、神が万物を絶対的に支配する一神教の思想の枠の中で、神を人間に近づけ、それによって個人の自由を認めることが出来た、カソリックの特徴を見て取ることが出来る。

図1 ケルズの書 アイルランドで8世紀に制作された聖書の写本。ケルト模様で装飾された美しい本で、キリスト教という題材の中で、それぞれの地域の才能が生き生きと作品に向かったことがわかる。

キリスト教の世俗性は教会に飾られている像や絵を見れば一目瞭然だ。キリスト教のルーツであるユダヤ教では、モーゼや預言者が描かれても神が絵に描かれることはない。イスラムもそうだが、モスクやシナゴーグの中は、幾何学的な装飾が施されて美しいが、決して人の姿を描いた絵が飾られてはいない(少なくとも私が見た限り)。しかし、カソリック教会の内部には多くの人間の像が描かれ飾られている(図2)

図2 ユダヤ教 シナゴーグ、カソリック教会、イスラム教モスクの内部の写真。(Wikipediaより)

これは、キリスト教が世界宗教としてローマ帝国の国教になる過程で、あえて神と人間の区別を曖昧にする教義を正当化していったからではないだろうか。例えば、復活したイエスの神性を巡っては、国教化の過程で「三位一体」を正統と定め、イエスより上に絶対的神がいると考えるアリウス派などは排除される。そして、三位一体の当然の帰結として、マリアは神の母であるとする「テオトコス」と呼ばれる重要な考え方が、431年エフェソスの宗教会議で正統として認められる。この考えは、現在でもロシアを含む東ヨーロッパの教会の多くに残り、崇拝の対象になっている。この考えを表現するため、聖母マリア(テオトコス)が神を抱く聖母子像と、マリアの死の床にキリストが降臨してマリアの霊を取り上げる「Domination of Theotokos」の像がセットになっていることが多い。

図3 テオトコスとDomination of Theotokosの教会画(出典:wikipedia)

テオトコスやDomination of theotokosがキリスト教神学的にどう考えられているのか、私は全く不勉強だが、マリア=人間が神を生んだ事を認めることは、人間と神を対称化させようとしているように私には見える。例えば仏教では、人間は成仏できるとしている。すなわち人間が仏になれるわけで、人間と仏が対称化されていることを意味する。この結果世界中の仏教寺院では人間の形をした仏像が必須の崇拝対象としておかれており、何の違和感もない。カソリック教会でもこれと同じで、人間の像が崇拝対象として設置されているように思う。もともと、ローマやギリシャは偶像崇拝が当たり前の国だったが、私にはキリスト教がローマの国教になる過程で、一種の偶像崇拝を潜在的に容認してしまったのではないかと思う。実際、マリア崇拝はキリスト教で当たり前のことと考えられている。ただ私自身は、このキリスト教の世俗性が、カソリックが統一的に支配する中世でも、個人の能力生かした芸術をはぐくみ、潤いをあたえ、多様な文化を生み出す原動力になったと思っている。

図4 ヒエロニムス・ボッシュの三連祭壇画「快楽の園」の一部。地獄を書いているが、実際には中世信じられていた多くの逸話が想像力豊かに書かれている。(出典:Wikipedia)

ヨーロッパの美術館に行くと、最初の部屋は中世アートの絵画や彫刻が展示室であることが多いが、ビザンチンからロマネスクにかけての絵を見ていると、中世の絵画がいかに多様だったのかがよくわかる。題材は全てキリスト教でも、作品は多様性と創意に満ちている。すなわち、一定のルールの枠内で創造的な文化が花開き、多様性に満ちている。

同じことは、写本ではもっと顕著に表れている。図1で示したケルズの書の写本でも、統一した思想の枠のなかで、個人や民族(この場合ケルト民族)の伝統と創意が溢れているのがわかる。描かれた時代は中世ではないが、図に示したヒエロニムス・ボッシュの地獄絵を見ると、その創造力に驚嘆するはずだ。私自身は、ボッシュの絵はヨーロッパ中世絵画の到達点だと思っている。

このように、中世の美術や工芸の面白さはこのカソリックという統一された枠の中にもかかわらず、個人の創意と工夫が解放され、統一されたテーマと緊張感を持っている点だと思う。この最適の例が絵入り写本に描かれた細密画だろう。図5は中世に蓄積された絵入り写本の頂点の1つと言っていい、当時の「売れっ子」細密画家、ジャン・フーケの絵が描かれている写本『エティエンヌ・シュヴァリエの時祷書』を示すが(図5,左側)、書物に描かれた絵画としての頂点に到達していると言える。同じ図の右側は、以前脳の記憶を説明するときに使った、アントワープ美術館にあるフーケの絵画だが、この絵の不思議なグラフィック的感性も、フーケが写本の細密画で売れっ子だったことを知るとうなずける。

図5:左はジャンフーケが絵入り写本に描いた細密画。右は、アントワープ王立美術館に飾られているムーランの聖母子像(出典:Wikipedia)

印刷の発明と新しい市民文化

このように、「物を知りたい」という欲求は、結局中世でも抑えきれることはなかった。最初、教会や修道院の中に閉じ込められていたこの欲求は、教会とは別の世俗の力が増すに応じて、都市や大学などに分散し、ガスのように溜まり続けていた。実際、12世紀になると修道院での写本は下火になり、主に大学で写本が行われるようになる。この結果、キリスト教とは無関係の歴史や小説といった世俗の題材も出版の対象として選ばれるようになっていた。一度教会に吸収された出版業に関わる職人組合も新しく生まれ、出版と販売数は増加し続けていた。そしてこのガスが大爆発したのが、グーテンベルグによる活版印刷技術の発明だ。

活版印刷というと、ドイツ・マインツのグーテンベルグの名前が最初に上がる。しかし、印刷自体はグーテンベルグの印刷法の発明よりはるか以前から、漢字圏では木版印刷による書物がつくられており、わが国でも8世紀には印刷による書物が作られている。また活字を使う活版印刷もグーテンベルグより200年前に、朝鮮で始まったことが知られている。そして、出版文化は、中国でも仏典や四書・五経などの宗教・道徳書だけでなく、文学や詩を中心に個人のコンテンツを尊ぶ文化にも大きく寄与している。ただ、漢字は文字としてはきわめて複雑なため保存できる活字として必要な数を常に用意することは難しく、朝鮮の活版印刷はほとんど普及する事はなかった。その結果、漢字圏での印刷は、木版に刻み込んだ版木を用いるスタイルから変化することはなく、常に修業を積んだ優れた版木職人を必要とした。版木による印刷の1つの頂点を見ることが出来るのが、ユネスコの世界遺産に選ばれている韓国の海印寺に保存されている八万枚にも及ぶ仏典の版木だろう。この版木から印刷された仏典が我が国にも運ばれ保存されているが、この完成に職人が何人必要だったのだろうか?

図6 韓国海印寺に保存されている大蔵経の版木のコレクション

活版印刷は発展しなかったが、それでも漢字圏でこれほど早くから印刷文化が花開いたのは、なんと言っても東漢での紙の発明だろう(桑原 隲蔵 「紙の歴史」による。写真はWikipedia)。

パピルスのように、草の線維をそのまま並べてシート状に仕上げるのではなく、紙は線維を完全に分離して、それを漉いてつくる。そのため、セルロースさえ分解できれば、どんな植物からでもつくることが出来、唐時代に紙の製法が8世紀にイスラム圏に伝わると、パピルスはまたたくまに紙に置き換えられる。この紙が11世紀ヨーロッパに導入されると、ヨーロッパで木版印刷も始まり、あとはグーテンベルグによる1450年の印刷術の完成を待つだけになる。

図7 グーテンベルグと彼の発明。グーテンベルグの肖像、活字、プレス機、そして有名な 行聖書 (出典:Wikipedia)

グーテンベルグについては多くの本が書かれており私自身が今回最も参考にしたJohn Man著『The Gutenberg Revolution』(Penguin Books)によれば、彼は若いときから書物を印刷するという大きな構想を抱いて、技術を開発し、事業のための資本を集め、最終的に目的を実現した、今で言う起業家だった。この準備段階で、彼は金属細工師として生計を立てながら、

を始め、必要な技術の全てを開発している。まさにイノベーターと言っていいだろう。

この事業を進めるため、彼は大きな借金を抱えることになる。この借金を返すためには、最も売れる本を最初に印刷する必要があった。この要求に最もマッチしたのが、図7に示した42行聖書で、カソリック教会の金銭的支援も受け、この聖書は当時のベストセラーになった。ただ、それでも借金を全て返すには及ばなかったようで、出資者だったフストにより、彼が開発した技術のほぼ全ては借金のかたに没収される。さらに悪いことに、この技術を共に開発してきた右腕シェッファー(フストの親戚でもある)もフストとともにグーテンベルグの工房を離れ新しい印刷工房を作ることになったため、グーテンベルグより資金力の豊かな競争相手がうまれる。その結果印刷出版という点では、シェッファーとフストの事業は拡大し、現在にまで至る印刷事業の原型は彼らにより完成される。

ちょっとグーテンベルグの悲劇を強調しすぎたかもしれないが、彼が事業家として成功したかどうかよりはるかに重要な点は、出版業が特殊な技能を必要としない職人により運営できる、「儲かる商売」になった事だ。木版印刷と比べると、活版を作るスピードは速く、しかも職人の熟練機関は遙かに短くて済んだ。その結果、経済的波及効果は大きく、例えば、Quarterly Journal of Economics(126: 1133, 2011)に掲載されたDittmarの論文によると、1450年にマインツ一箇所だった印刷所が、50年後には205都市に広がっていたことが示されている。当時のヨーロッパで都市の数は1811だったので、なんと11%の都市で印刷業が行われていたことになる。しかも、印刷業が存在した都市はそれ以外と比べた時高い成長率を示しており、印刷業がそれ自身として地域経済に寄与するだけでなく、産業全体に大きな影響を持っていたことが分かる。この結果、樺山紘一著『本の歴史』(ふくろうの本)によると、1500年までの50年間で驚くなかれ250万冊の本が出版されたと推定されている。これは中世全体で出版された本の数に匹敵する数で、アルファベットの発明により大衆化を成し遂げたものの、まだWritingに内在していたが限界が、印刷の発明により取り除かれ、新しい情報革命が起こったと考えられる。

この限界とは何だったのか、次回からWriting の情報としての側面を見ていくことで、新しい情報革命について考えてみたい。

[ 西川 伸一 ]

2019年1月7日

前回グーテンベルグの印刷術の発明が、言語およびWritingに内在していた限界を取り除くことで、人類の文明に全く新しい可能性を開いたことを述べた。振り返ってみると、言語誕生の後解放された人類の脳が持つ高いコミュニケーションポテンシャルは、文字を中心に様々な技術開発により高められてきた。その意味で、印刷術が可能にした飛躍は文字誕生に匹敵するのではないかと思える。そしてこの飛躍を実感できるのが、ルネッサンスの文明復興ではないだろうか。

いつルネッサンスが始まったかは私にとってはどうでもいい。おそらくルネッサンスが始まるきっかけはローマカソリックの政治/文化支配力の低下だったことは間違いがない。すでに見てきたように、ギリシャではアルファベットの発明をきっかけに、市民が文化を担う文化の大衆化が始まった。この動きは、ローマでも受け継がれる。しかしキリスト教がローマの国教になった頃から、市民が文化の担い手になるというルートは閉ざされ、文化の大衆化はキリスト教の大衆化と同義になった。もともとキリスト教は、世界宗教として大衆化という方向性を強く持っていたが、自由な市民を情報としての出し手とする許容力は当然皆無だ。宗教としては当然のことだ。その結果、出し手が教会に集約した上で文化の大衆化が進む。当然文化を担った書籍/記録は全て教会や修道院に閉ざされ、写本による書籍の生産技術も修道院に集中する。

しかし、カロッサの屈辱に象徴される教会の権威も、その後世俗の力に侵食され始める。政治的には、この変化を王権の強化や、商業を中心とした都市の力が高まってきたことに見ることができる。ルネッサンス人文主義の立役者メディチ家が、金融業でフィレンツエに君臨したのはその典型例だ。文化という面で言うと、もちろんメディチ家に限らず、修道院以外に王侯や都市の支援を受けた大学などが情報の出し手として機能し始め、写本による出版もこのような拠点に移って行った。このように14−15世紀にかけて始まるルネッサンスの前に、情報の発信源が多様化し、市民の手に戻り始めていたと言える。

この大きなルネッサンスというトレンドの中で、印刷術の発明という情報革命が起こるが、フランスやドイツなど北ヨーロッパ、イギリスへのルネッサンスの広がりは、まさにこの印刷術の発明および普及と軌を一にしている。逆にいうと、ルネッサンスで始まった文化復興の動きを抑制していた重要な要因が、印刷術により取り除かれたことになる。全くの私見だが、この要因とは、言語や文字だけでは不可能だったコミュニケーションの大衆化阻んでいた様々な要因、大衆化したコミュニケーションの同時化を阻んでいた要因、そして科学を阻んでいた要因だったと思っている。この3要因は、印刷術そのもので解決したものではなく、印刷術がもたらす可能性を最大化する過程で解決され、新しい文明復興に大きく寄与した。

情報の大衆化

まず印刷術は、ルネッサンスから始まりつつあった情報の受け手の量と質を大きく変化させ、大衆化した。印刷術が開発されても、勿論書籍は庶民には高嶺の花だったに違いない。しかしOur World Dataと言うサイト(https://ourworldindata.org/books)に掲載されている統計表を見ると、オランダでの本の値段は、印刷術が行われる前と後で8割安くなっている。価格が安くなるというのは、もちろん生産コストが下がったことも意味するが、それだけでなく価格を下げても儲けが出るほど需要が旺盛だったことを意味する。実際、ルネッサンスの人文主義思想により、例えばコシモディメディチが市民に開かれた図書館を建て、さらにルターも図書館の重要性を強調したように、本は多くの読者と共有するべきだとする思想も広がりを見せていた。従って、印刷術により安価になった本は、個人、公を問わず多くのライブリーのレパートリーを豊富にしたことは間違いない。

このように、本に対する強い需要があったおかげで、それを商売にする出版社(印刷所)がヨーロッパ中に設立される。図1はWikipediaから転載したヨーロッパの印刷所の分布を示しているが、最初マインツだけではじまった印刷業が、1500年にはヨーロッパ中に広がっているのがよくわかる。また印刷業の分布をみれば、情報の出し手としての教会の独占が崩れたこともよくわかる。

図1:15世紀のヨーロッパの印刷所の分布 1450年から50年でこれほどの広がりを見せたのは驚きだ。(出典:Wikipedia)

実際、印刷技術によって、文化の正の大サイクルが回り始めた。情報にアクセスできるようになった受け手が多様化し、その中から新たな出し手が生まれ、それがさらなる受け手の多様化を生むというサイクルだ。中でも象徴的なのは、1300年代に完成したダンテの「神曲」が、グーテンベルグの印刷術発明後20年には印刷され出版されていることだろう。すなわち、売れるコンテンツを求める印刷業が急速に拡大を初めていた。今も昔も、人間は常に新しい情報を求めるようにできている。

出版の同時性

印刷業によって取り除かれたもう一つのコミュニケーションに対する障害要因は、本の制作にかかる時間だろう。もともと人間のコミュニケーションはジェスチャーであれ、音節言語であれ、リアルタイムで起こる過程だった。ところが、文字の発明により、出し手のコンテンツを、長い期間繰り返して伝えることができるようになった。しかしWritingによるコミュニケーションは、まず伝えたいコンテンツを書き起こすために長い時間を要する。例えば、石に彫ったり、粘土板やパピルスに書き残すには、専門職による作業が必要で、エジプトやメソポタミアではこれが書記の役割だった。そのため自ずとコンテンツの内容は限られる。

その後ギリシャ・ローマの市民文化の発展により、写本が盛んになり、様々なコンテンツを伝える体制は整ったが、コンテンツが長ければ長いほど、それを伝える本の製作には時間がかかったことは間違いがない。簡単になったアルファベットだったとしても、ホメロスの叙事詩をパピルスに書き留めるのに、どれほどの時間が必要だったのだろう?しかもそれをコピーして、もっと多くの読者に伝えるためには、さらに長い時間がかかる。おそらく、著者の存命中に、著書についてのコミュニケーションが図れる可能性はほとんどなかったように思う。

印刷術も、活版を作る過程は写本と同じ時間がかかるが、その後のコピーを作るという点ではその時間はほとんど0に近くなったと言っていいだろう。このおかげで15世紀からすでに、著者の生存中にコンテンツを出版して、広い範囲に流通させることが可能になった。もちろん今と比べるとはるかに長い時間を要したと思うが、これにより批判や批評といった双方向性のコミュニケーションが、出版物を通してはじめて可能になった。これが、17世紀の科学誕生にも重要な役割を演じることになる。

図2雑誌German Historyに2006年発表されたWeber

の論文。

このコミュニケーションの同時性を求める市民が生まれ、それに答えようと印刷業が努力する過程は新聞の歴史をみるとよくわかる。ブレーメン大学のWeberの論文「Strassburg, 1605: The origins of the newspaper in Europe」によると(図2)、現代的な意味で定期刊行(週刊)新聞は、出版社のオーナーで、執筆者でもあったJohann Carolusにより、1605年にストラスブルグで発刊された「Relation Aller Fuernemmen und gedenckwuerdigen Historien」が最初だった(図3)。驚くのは、その後1620年までには、ヨーロッパ各国で同じような定期刊行物が発行されていたことで、出し手も受け手も、リアルタイムのコンテンツを求めいたことが良くわかる。

図3:世界初の週刊新聞

もちろんこのような週刊の刊行物が読者を得るためには、印刷術だけでなく、新聞を運ぶ郵便システム、そして主に政治について様々な意見を述べる評論家が育っている必要があった。このため毎週読者に届ける定期刊行物が生まれるまで、グーテンベルグの発明から150年要している。しかし、定期的ではないが「かわら版」のような印刷物だと、かなり以前から発行されており、ルネッサンスの市民たちが情報を貪欲に求めていたことがわかる。

この点で、私が最も注目したいのは、ドイツの人文主義者Sebastian Brantが1492に発行したFluigblatt(ビラ、チラシ)だ。図4に示したチラシには、アルザス地方のエンシスハイムに落下した隕石について、Brantによる説明が絵とともに書かれている。これが現代まで残っているということは、かなりの数印刷されたのではないだろうか。図4下に示すように、隕石は100kgを越す大きさで、大気圏に突入した爆発音は大変なものだったと思える。当然その原因について多くの人が心配したはずだ。これに対して、このようなチラシを発行し、その原因を知らせ、安心させる作業が、グーテンベルグの発明以来50年も経たないうちに行われていたのには感心する。

図4 Sebastian Brantがエンシスハイムに落下した隕石について記載したチラシ(Flugblatt)と、その時落下した隕石。(Wikipediaより)。

さらに重要なのは、Brantのチラシは、まさに科学的観察についての報告書と言っていい点だ。もちろん定期刊行物の主要な目的は政治について出来事や意見を掲載することだったが、新聞を可能にする条件はそのまま、現象についての意見を述べ、批判を受けるという科学を可能にする条件に合致している。

そこで次回は、科学の誕生と印刷について考えたいと思う。

こうしてみてくると、印刷術という技術革新によって起こった変化は、PCからスマートフォンを技術革新として個人のレベルでおこっている情報革命に大変よく似ていることがわかるのではないだろうか。要するに文字が誕生して以来、人間はコミュニケーションの大衆化、同時化を常に望み続けてきており、最初の糸口が印刷術の誕生だったと言える。そして今、一人の出し手が瞬時に1億人の人に簡単に情報を届ける時代が来た。それが何をもたらすのか、Writingの最後に考えてみたい。

[ 西川 伸一 ]

2019年1月15日

近代科学の誕生と印刷術