なかなか生命科学の目からスピノザを位置づけられたという気になれず、延ばし延ばしになったが、ようやく重い腰を上げて、スピノザについて書く気になった。

スピノザが活動した時間から考えて、本来ならライプニッツの前に持ってくるべきスピノザを後回しにしたのは、生命科学の歴史から見たとき、スピノザの著作群の生命科学史に対する意義を自分なりに納得することが難しかったからだ。というより、科学誕生との関係性はほとんどないとすら思っていた。とはいえ、デカルト、スピノザ、ライプニッツは17世紀の顔だ。とりあえずこの1年、ああでもない、こうでもないとスピノザの本を読み返すなかで、スピノザの書いた「デカルトの哲学原理」に出会って、ようやくライプニッツと科学の関係が頭の中でまとまってきた。

これまで、デカルトを解剖生理学、ライプニッツを細胞発生学と関連付ける視点から彼らの著作を紹介したが、同じようにスピノザを今あえて位置づけるとしたら、統合生物科学と関連付けられるように思う。といっても、統合生物科学自体何かがよくわからないとは思うが、生命も含めてあらゆる現象の全てを統一的に理解しようとする方向性と思ってほしい。今回、邦訳されている彼の著作をほとんど読み直してみて、近代科学誕生に貢献した17世紀の哲学者のなかでは、私たち現代の科学者が共有している自然観を持っている点では、圧倒的な存在感があると思うようになった。

スピノザの哲学と言えば、当然「エチカ=倫理学」だ。ヘーゲルやドゥールーズ、さらには脳科学者のアントニオ・ダマシオまで、エチカについてわざわざ本を書くほどで、17世紀の哲学者としては、ライプニッツを遙かにしのいで、デカルト並みのインパクトを持っている。しかし先に述べたように、生命科学の歴史という視点から彼の思想をまとめる時、最初に「エチカ」を取り上げてしまうと、科学とは無関係に見えて、エチカの現代的意義を見失いかねない。というのも、現代でも「倫理」については、科学とは対立した概念で、例えば生命倫理というと、生命科学研究の暴走を社会や宗教の規範をもとに禁止するというニュアンスがある。すなわち倫理と科学と言ったように二元論的に考えることが多い(実際には、倫理を生命科学、認知科学の対象としている研究者おり、スピノザはその草分けだと私は考えているが)。そこで、まず彼のエチカ以外の著作から、スピノザとデカルトの関係を私なりに紹介し、統合生命科学者スピノザという印象がどこから来るかを示した後、「エチカ」に取りかかることにする

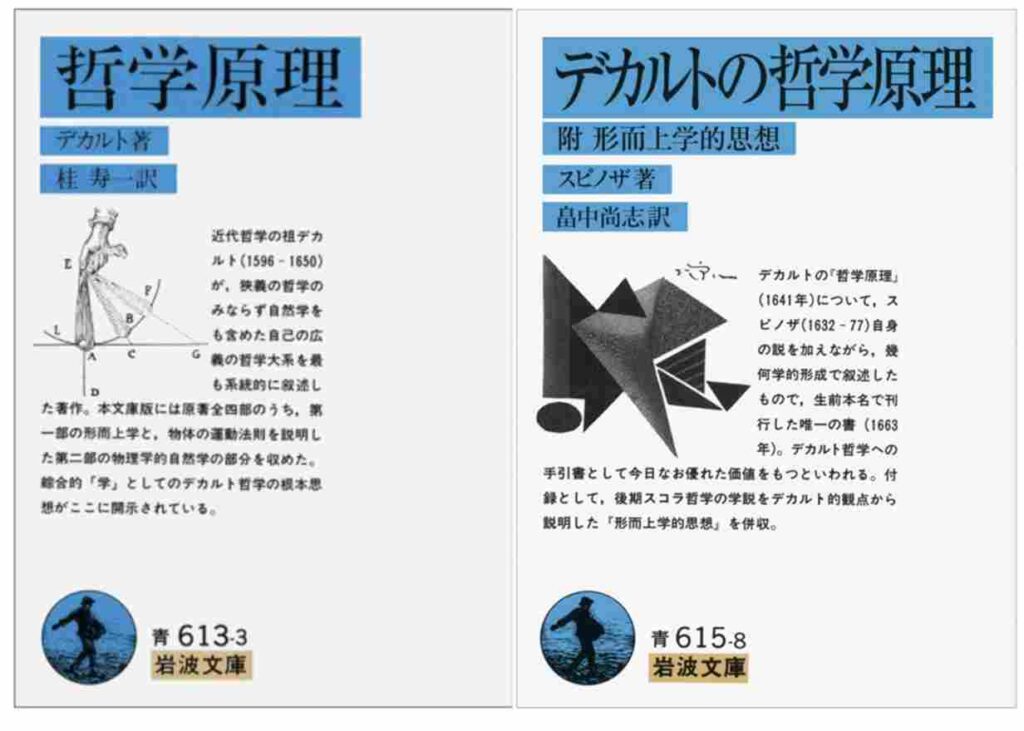

さて、ライプニッツと比べると、スピノザはデカルトと比較しやすい。と言うのもデカルトがボヘミア王女エリザベートに対する講義として書いた「哲学原理」を題材にスピノザが自分の意見を述べながら解説した本「デカルトの哲学原理」という本が残っているからだ。

この本を読むと、スピノザ思想の中心にデカルトがドカッと存在し、神や世界についての形而上学では、ほとんどデカルトを踏襲しているように思える。

例えば、デカルトの懐疑を突き詰めて真理を探る方法論については、

「この真理を発見すると同時に、彼は全ての学問の基礎を発見し、またその他の全ての心理の尺度と基準をも発見したのであった。曰く「この命題と同様に明瞭判然と認識されるものは全て真である」

とまで述べて、絶賛している。そして、世界について考えている自分、しかし有限な自分が実在する根拠として神が存在しているという概念にも一定の評価を与えている。要するに、全てを疑い、いかなるドグマも排除した上で、明瞭判然と認識できる実体のみを認める方法論を堅持した上で、有限の自分の実在を神に託すことで、自然と人間よりなる一般世界から神を切り離した点では、スピノザはデカルトと17世紀大陸合理主義を継承していると言える。

ただ、精神と身体の関係となると、二人は大きく異なる。「デカルトの哲学原理」では、残念ながらデカルトの心身二元論についての彼の考えを明瞭に述べた箇所は見当たらない。しかし同じ本に併載されている「形而上学思想」を読むと、自然、身体、精神と言った自分自身も含まれる世界の理解では、スピノザは、一般に信じられているデカルトの「心と身体」を分離する単純な二元論を否定している(ただデカルトも一般に言われるような単純な二元論を考えていたのかどうか、後で議論したい)。

と言うことで、まず「形而上学的思想」での生命の定義から始めよう。

だから我々は生命を「事物が自らの有に固執しようとする力」と解する

と述べて、人間から植物まで、自己の定常状態を積極的に維持している実体が生命であると、植物から動物まで全ての生命を包括できる生命観を提案している。人間存在は本来的に闘争状態にあるとするホッブスと共通していると言えるが、それを生命全体に拡大したスピノザの観察力は鋭い。現代の生物学者にも全く異論はないだろう。

その上で精神の実在について次のように続ける。

しかしまず注意しておきたいのは、我々が人間精神の創造の時期について何も述べなかったことである。我々がそれを述べなかったのは、人間精神は物体なしにも存在し得るので、神がいつこれを創造するかが十分明らかでないためである。人間精神が他の何ものかから分かれて生ずるものでないことは十分明らかである。なぜなら、そうしたことは算出される事物においてのみ、すなわち実体の様態においてのみ起こる。これに対し実体自身は産出されることができず、ただ全能者によって創造されるのみである。

「人間精神は物体なしにも存在し得る」と、精神がモノとは異なる原理を持つ実体であること述べている。一見するとこれは心身二元論に近いように思う。しかし精神という新しい実体(=その原理)の由来については、誰もわからないと正直に告白している。現代風に勝手に解釈すると、脳回路は「身体的」だが、その中の情報がどう発生したのかを、脳回路だけから理解できないと言っているのと同じだと私は解釈している。

そして、

我々は、人間身体の機構を眼中に置くとき、そうした機構が破壊されうるものであることをはっきりと認識するが、物体的実体を眼中に置く時は、それが同様の意味で破壊され得るものとは考えないのである。

と、私たちの身体は破壊しうる実体だが、それを構成する物体的実体は破壊されないと述べている。すなわち、我々の身体を含め個々の事物は破壊可能に見えても、自然全体に包括され構成された実体という観点で見れば全て破壊されることなく保存されると述べている(もちろんこれは現代の科学を知る私の解釈で、スピノザがここまでクリアに考えたかどうかはわからないが、かなり近いと思っている)。詰まるところ、人間の身体は大きな唯一の自然に完全に包含されている捉えるべきであると述べている。

そして最後に、

哲学者たるものは、神がその最高の能力によってなし得る事柄を問題とせず、神が自然に与えた諸法則にもとづいて自然を判断する。だから哲学者たるものは、そうした諸法則から押して確実で正当だと結論されることを確実で正当だと判断する。だからわれわれもまた精神について語るに当たり、神がなしえることを問題とせず、ただ自然の法則から生じることを問題とする

(以上これまでの引用全て、岩波書店 「デカルト哲学の原理」付録「形而上学的思想」、畠中尚志訳)

と、人間の精神が物体や生命とは異なる原理下に存在しているとしても、その実在性をいちいち神に遡るのではなく、精神についても神が創造した自然から自然に生まれた実体として、考えていくべきだと主張している。すなわち、生命や精神を物理法則からだけから理解することは難しいが、しかし生命の原理や精神も自然から生まれた実体で、この関係を考えることは人間(哲学者)の課題であり、神学問題ではないこと述べている。要するに精神と身体は異なる因果性で動いていても、両者とも自然(=神でもある)の産物であると述べている。

繰り返すが、以上は全て私の勝手な解釈だ。しかしここに引用したセンテンスに出会ったとき、ようやくスピノザを生命科学者の目でまとめてみる気になった。すなわち、物体、生命、精神の全ては一つの自然から発出したもので、どう生まれてきたのか、私たちにはわかっていないだけなのだと、自然を統一的に理解することの重要性を説いている。

少し余談になるが、スピノザの自然、身体、精神についての考えを上記のように理解した上で、改めてデカルトを考えてみると、デカルトの心身二元論も本当はスピノザの考えに近いところもあったのではと思える節もある。デカルト二元論は、精神を物質の世界から切り離し、精神抜きの人間を機械と考えたと、単純な図式で理解されることが多い。事実、彼の情念論を読むと(生命科学の目で読む哲学書15参照:https://aasj.jp/news/philosophy/15137)、身体と精神が松果体を介してつながり、精気を介して相互作用している、いわゆるデカルト劇場と称されるイメージが示されている。確かに身体と精神を2分しているのだが、私にはこのイメージが、デカルトも精神と身体のつながりを求めており、そのためにあれほど多くの動物や人間の解剖を観察したのではと思えてくる。確かに、松果体に結合した精神が身体を操作するというのはあまりに幼稚だが、私にはデカルトが、このような単純な図式で満足していたとは考えられない。

事実、最近翻訳されたフランスの哲学者カンプシュネルの「デカルトはそんなこと言っていない」では、明確にデカルトが「身体なしの思考」を否定している箇所を見つけることはできないが、彼の著作を総合的に解釈すると、決して心と身体が完全に分離していたとは思っていなかったのではと論じている。

いくら時代は違っていても、また考える自分を実在の起点に据えたといっても、デカルトも現代の我々と特に変わる身体感覚を持っていたわけではなかったはずだ。と言うことは、自分の身体が存在しない状態で、自分は考えることができるなどと実感出来ていたはずはない。その意味で、カンプシュネルが

「デカルトは常に、経験にできるだけ定位しようとしていましたから、人間の精神は思考するのに身体を必要としないという一文は、デカルトの言いそうなことではない、と言うことになるのです」

と述べて、デカルトの心身二元論を、心と機械のようなわかりやすい図式に落とし込む危険を指摘しているのは肯首できる。

ではデカルトの二元論とは何だったのか?

科学者の立場からデカルト二元論を考えてみると、以前述べたように「心身二元論」というより、「明晰に理解できる対象としての身体に関わる課題」と「明晰には理解できず、神の領域に預けるしかない精神に関わる課題」、すなわち「わかることと、わからないこと」を明晰に分けようとする二元論だったのではないかと思っている。

個人的印象を述べるのを許してもらうと、ギリシャ哲学からスコラ哲学まで、17世紀以前の哲学では、世界を自分の頭の中で説明しきることが重視されていたように思う(哲学とは本来そういうものだが、自然現象の説明も同じように扱われてきた)。そのためか、ギリシャからスコラ哲学までの著作を読むと、ある意味で「わからない」と説明を諦めることはほとんど行われてこなかった。代わりに、自分の頭で考え抜く中で一つのもっともらしい説明を求めていたように思える。実際、宇宙の森羅万象について、「わからないから」と説明をやめるのではなく、様々な説明を着想していることには驚くし、なかには今でも納得できるような説明もある。とはいえほとんどの説明は結局思いつきでしかない。もっともらしく説明して多くの人が納得してくれるなら、それがドグマであろうと、ねつ造であろうとお構いなしになる。これでは客観的近代科学は成立し得ない。従って、近代科学の最初のハードルは、わからないことを、わからない(かもしれない)と明確に述べることだった。

こう考えてみると、全てのことを疑ってかかるところから始めたデカルトが、わかることとわからないことを明確に区別し、「わからないこと」をわからないとして神の領域に預けたことこそが、17世紀近代科学の最も重要な原動力になったと言えないだろうか。

その後ガリレイによって、「では何が科学的にわかると言うことか?」が問われる。これについては次回に詳述する。こうして、わかることだけを近代科学の対象とし、ガリレイが示した科学的理解を生産する手続きに従い現象を扱うことでようやく近代科学が成立するが、これらが集約した最初の成果が、ニュートン力学だった。いったん客観的理解を得るための手続きが科学として確立すると、科学に限界はなくなる。物理学はわかることの範囲を広げ、アインシュタインの相対性理論、量子力学、ビッグバン、さらには一般相対性理論に基づく重力場の発見など、私たちの直感とは全く異なる世界を、正しい概念として定立してきた。

物理学と比べると、ガリレイに始まる客観的科学の手続きを生命理解に適用するには時間がかかったが、そこにも生物を科学の対象として扱うという意味では、デカルト二元論は大きく寄与している。すなわち、身体を理解可能な機械仕掛けとして扱うことで、17世紀から生理学は大きな進展を見せた。そして物理学と同じように、生命科学はわかるかもしれない領域を少しづつ広げ、特に20世紀後半大きな飛躍を遂げるが、これについてもいつか詳細に検討したい。

このように「身体」が客観的研究対象になる一方で、「心」に関わる様々な因果性については、「わからないこと」として神の領域に棚上げされた。この「分かりそうなことだけ対象にする」デカルトの割り切り、すなわち二元論は、近代科学を推し進める原動力となったが、この最大の副作用として、世界で起こる森羅万象の背景にある、目に見えない因果性、例えばアリストテレスが生命の本質と考えた目的因のような因果性、さらには17世紀以降の哲学や政治学で議論された、人間の行動に関わる善悪や倫理と言った因果性は、科学の対象から排除されてしまった。

もちろん二元論に対して、世界を一元的に考えるべきとする反省は、すぐに始まる。本来神と人間、現世と来世、体と魂と、二元論的世界を、神を中心に据える一元論で読み直す、復古主義的スコラ哲学の反動は大きかったはずだ。ただ、このような復古主義に新しい思想的発展はない。17世紀、新しい世代の哲学者たちは、新しい一元論の可能性を模索した。

前回紹介したように、ライプニッツは二元論でもない、唯物論でもない、有機的単位モナドを構想し、モナドが集まって起こる有機的生成過程を、生命にとどまらず宇宙全体に広げる画期的アイデアを思いついた。そして、モナドを神の意志が統合された実在単位とすることで、心と身体を統一しようと構想した。しかしモナドから生命を一元論的に説明すると言うことは、例えば細胞の活動として精神や思想を説明することに他ならず、これは現代生物学にとっても難しい問題だ。ライプニッツが顕微鏡下でうごめく粒子に心を奪われたとしても、ここから精神や思想を実体的に説明することは簡単ではない。現代脳科学でも困難な社会や道徳を説明できるようにモナド論を発展させることは簡単ではなく、彼の社会観や倫理は、当時の常識を超えることはなかった。

一方、デカルトも当然人間の行動や倫理について考えてはいたと思うが、身体と心を切り離し、わからないことを神の領域に預けてしまう二元論では、身体と心の関係を問う必要がある倫理や道徳を構想することはむずかしい。この結果、少なくとも邦訳されている著作の中で、デカルトが自ら倫理について述べた記述はほとんどないと思う。

社会倫理というと、「人間は本来的に闘争状態にある」と述べたホッブスが有名で、先に紹介したように「生命の目的は自己保存の追求である」とするスピノザと共通するところもあるが、デカルトと同じで、彼の関心事がもっぱら人間であったため、その倫理の基礎は自然とは完全に切り離されており、基本的には法の問題に近いところにある。

ここからは私の妄想だが、これら同時代人に対し、人間の感情、精神、社会や政治など、人間の領域を一連の自然現象ととらえるスピノザの一元論だけが、人間の問題「エチカ=倫理」を、自然との連続の中で論じることができた。すなわち、倫理とは宗教、社会、人間に限定された領域ではなく、生命全体に関わる領域であることが構想された。もちろん、感情や精神を自然の理として説明することは簡単ではないし、スピノザも人間の精神について満足いく説明をしているわけではない。しかし人間の感情や精神、そしてそこから生まれる倫理も、統一された自然から生まれてきており、理解がむずかしいからといって神の領域へ棚上げする必要は全くないと考えている。スピノザにとっての倫理とは、宗教や国家の規範からトップダウンで押しつけられる禁止とは全く異なっている。

このことは、知性改造論、デカルトの哲学原理、を通して統合的自然観に至ったスピノザが、その延長にある思想を述べた「神学・政治論」や「国家論」を見てもよく分かる。社会や宗教を、より個々の人間の立場から考えている。すなわち、社会も政治も、そして宗教すら、自分の現状を保存しようとする人間の生の延長上にある。彼にとっての神は自然を創造した力であっても、現存する人間や社会を支配する力ではあり得ない。

例えば神学・政治論で、

したがって、わたしたちの結論はゆるがない。宗教は自然の光によって示されようと預言の光によって示されようと、支配権を持つ人たちがそう取り決めない限り、法令としての力を持ちえない。また支配権を保持している人たちを介さずに、神が直接治める特別な王国などというものは、人間世界には存在しないのである。

スピノザ. 神学・政治論(下) (Japanese Edition) (Kindle の位置No.3220-3223). Kindle 版.

を読むと、従来のキリスト教のように、神が直接自然や世界を支配するという考えを微塵も持っていないことがよくわかる。表面上彼もキリスト教を奉じているように見えるが、彼の宗教は、ユダヤ教やキリスト教の枠から大きくはみ出している。例えば旧約聖書に書かれているヨシュアについて、

たとえばヨシュアも、そして恐らく『ヨシュア記』の作者も、太陽が地球の周囲を回っていて地球は静止しており、その太陽も時には動かなくなったことがあると思っていたが、これは聖書にはっきりと出ていることだ(22)。しかし多くの人は、天に[不規則な]変化が起こりうることを認めたがらないから(23)、この箇所をそのようなことなど言われていないかのように説明している。これに対し、より正しく哲学することを学んだ別の人たち(24)は、地球の方が動いていて太陽は静止していること、つまり太陽は地球の周囲を回ってはいないことを知っているので、聖書自体はこのことを明らかに否定しているのに、これをどうにか聖書から絞り出そうと全力を尽くしている。

と、ガリレイ裁判の結果を真っ向から否定するとともに、聖書が結局は人間の恣意的な言葉であるとすら述べている(これはガリレイの「偽金検査官」と共通する)。神学・政治論が書かれたのは、ガリレイ裁判から40年後のことだが、19世紀まで天文学対話が禁書とされていたことを考えると、よくまあここまで言ったと驚く。要するに、彼が神を語るとき、ユダヤ教やキリスト教の神とは全く違う神が語られている。

政治についてもそうだ。先に述べたように、彼にとって生命は自然の中で自己を今ある状態に保存することを優先する実体だ。ここから彼の生の哲学が生まれるが、この自分を今ある状態に保たせることができる可能性を高めることこそ、良い政治であると説いている。すなわち、個人の生存を最重要と考える倫理を政治に求めている。

一人の市民としての権利とは、誰もがもっている、自分を自分の[今ある]状態に保ち続ける自由に他ならない。この自由は至高の権力が出すさまざまな布告によって定められ、もっぱらその権威によって守られる。ひとはもともと一人一人が自分の好き勝手に生きる権利をもっていて、この権利を当人の裁量だけで決めていた。ところがその権利を、つまり自分の身を守る自由や力を他人[=至高の権力]に引き渡したからには、ひとはこの他人の流儀だけに基づいて生き、この他人からの保護だけによって自分の身を守らなければならなくなるのである。

スピノザ. 神学・政治論(下) (Japanese Edition) (Kindle の位置No.3220-3223). Kindle 版.

このように、デカルトやライプニッツと異なり、スピノザは宗教や政治についてまで、自由でプラグマティックな発言を繰り返すが、この背景に彼が到達した全く新しい「倫理」についての思想が存在しており、これが「エチカ=倫理」として、彼の晩年に発表される。

この新しい「倫理観」を一言で言うと、「宗教的であれ、政治的であれ、禁止=法に基づく倫理とは異なる、自然の因果性に基づく倫理」と言えるだろう。エチカは5部構成で、1)神について、2)精神の本性および起源について、3)感情の起源および本性について、4)人間の隷属あるいは感情の力について、5)知性の能力あるいは人間の自由について、から構成されている。読んだあともう一度振り返ると、この構成は実によく出来ているので、それぞれの章を個別に見ていこう。

第1章

倫理を「神について」から書き始めているのを見ると、結局宗教的倫理の押しつけかと思ってしまう人も多いと思うが、私はそうは思わない。すでに見たように、スピノザにとっての神は、キリスト教やユダヤ教の神の概念からかけ離れている。一般的には、倫理というと、宗教や社会から個人に発せられる禁止と考える人が多いだろう。しかし一方で、倫理観と言ったとき、個人の精神が自発的に生み出す有徳の行動を考えることもある。スピノザは、この自発的に生まれる倫理とは何かを明らかにしたかったため、あえて神からスタートしている。

事実エチカの最初は、「はじめに神ありき」からスタートしない。エチカではユークリッドの幾何学のように、最初いくつかの定義が提示されるが、この定義でも「神」という言葉はようやく6番目に出てくる。また、その後の公理や定理でも、定理の11番目に

神、あるいはおのおのが永遠・無限の本質を表現する無限に多くの属性から成っている実体、は必然的に存在する。

(畠中 尚志. 岩波書店 スピノザ エチカ(以後引用は同じ本から))

「神」という言葉がようやく現れる。

これに対し、エチカ自体の始まりは、

自己原因とは、その本質が存在を含むもの、あるいはその本性が存在するとしか考えられえないもの、と解する。

と言う文章だ。これも私の勝手な解釈だが(スピノザに関しての意見は私の勝手な妄想としてこれからも聞いて欲しい)、自己原因の存在しない人間が、自発的な倫理観を持ちうるのかがテーマであることが暗示されている。すなわち、有限で自己原因を持たない人間が、自己原因を持つかのように行動できるための条件を考えている。

こう考えてみると、倫理を構想する前に、世界の全ての内在的原因として、何かを想定する必要があり、それを神として提案したのがこの章というわけだ。ただ、すでに見たようにスピノザの神は、キリスト教やユダヤ教にみられるように、擬人的に禁止を命ずる神ではない。逆に、自然自体に内在する原因と言っていい。スピノザの神を自然と訳し直して読んだ方がいいという人は多く、私もスピノザの神の意義を理解した上でも、彼の文章を読むときは神を自然と頭の中で読み替えた方が理解しやすい。ただ、現在の我々にとっても、宇宙や自然がどう始まったのか、それを説明することは難しい。その意味で宇宙の始まりの原因ととしてスピノザが神を持ち出すことに違和感はない。

すでに述べたように、スピノザにとって重要なのは、人間の身体も、精神も全て自然に統合された存在で、人間から生まれる全ての行動の原因は自然に求められるという点だ。だからこそエチカは「神について」から始まる必要があった。

第2章

これを確認した上で、次に「精神の本性および起源について」で、倫理を生み出す私たちの精神とは何かについて議論が始まる。ここで彼にとって大事なことは、まず考える私が特別な存在であることを否定することだった。

人間の本質は必然的存在を含まない。言いかえれば、このあるいはかの人間が存在することも存在しないことも同様に自然の秩序から起こりうる。

その上で、デカルトが考えるように身体と精神は異なる実体ではあるが(=すなわち同じ因果性で考えることはできないが)、統一されており(=すなわち身体が死ねば精神も消滅する)、滅びる自分も自然(=神)という大きな観点から見ると、統合され、永遠であると結論している。

最後の論点は宇宙の質量保存といった単純な話ではない。いわば偶然の産物とも見えるような多様な個々人が、なぜ幾何学のような共通の概念に到達できるのかを考えたとき、全てが自然の中に統合されており、全てに大きな因果性が内在しているからと考えている。なかなかわかりにくい部分だが、40億年前生物誕生の結果として私たち人間が生まれ、この人間が宇宙の法則や生命進化を今度は科学として扱っていることを考えてみたらどうだろうか。すなわち、偶然に見えることも、結局は自然により決定されており、この自然の内在原因の共通性が、人間が社会や国家を形成する基盤となり、これを私たちはもう一度対象として理解することができる。これらの概念は、人間の精神の自由を否定した以下の文章にまとめられている。

精神の中には絶対的な意志、すなわち自由な意志は存しない。むしろ精神はこのことまたはかのことを意志するように原因によって決定され、この原因も同様に他の原因によって決定され、さらにこの後者もまた他の原因によって決定され、このようにして無限に進む。証明 精神は思惟のある一定の様態であり(この部の定理一一により)、したがって自己の活動の自由原因でありえない、あるいは意志したり意志しなかったりする絶対的な能力を有しえない。むしろ精神はこのことあるいはかのことを意志するように原因によって決定されなければならぬ。そしてこの原因も同様に他の原因によって決定され、さらにこの後者もまた他の原因によって決定され云々。

一神教の考えは元々二元論的だが、神を頂点とする一元論を二元論にかぶせて、一元論に見せているだけだといえるが、スピノザの一元論は、現世や来世はなく、神も自然を通して人間まで直結しているという点で、新しい。

第3章

このように自然(=神)、身体、精神について明確にした上で、異なる因果性を持ちつつ一体化されている精神と身体の関係、すなわち感情の問題に進んでいく。

そして、おそらくスピノザのエチカの中で最も重要な「スコラ哲学やデカルトが主張するように、精神が感情に対して絶対的な支配力を持つのではなく、感情とは身体を今のまま保持しようとする生物が、外界との相互作用、および精神による調整作用によって決定される受動的な状態である」と言うテーゼが示される。

感情ならびに人間の生活法について記述した大抵の人々は、共通した自然の法則に従う自然物について論じているのではなくて、自然の外にある物について論じているように見える。実に彼らは自然の中の人間を国家の中の国家のごとく考えているように思われる。なぜなら彼らは、人間が自然の秩序に従うよりもむしろこれを乱し、また人間が自己の行動に対して絶対の能力を有して自分自身以外の何ものからも決定されない、と信じているからである。

すなわち、感情は精神(=デカルト的神の世界)に支配されると言う考えを否定し、感情こそ自然、身体、そして精神(理性)の3者の相互作用の結果が現れたものになる。それが「感情が精神のみに関係すると意志が生まれ、体と精神に関係する時は衝動が生まれる」といった文章に表れる。

いずれにせよ、人間の身体と感情を、より自然に近づけたこの考えは、従来には存在しなかった逆転の発想であることは明らかで、その結果「善悪」のように、従来は外的に示される絶対的規範とされ、それに感情を従わすべきとされてきたことが、

善および悪の認識は、我々に意識された限りにおける喜びあるいは悲しみの感情にほかならない。

私はここで、善をあらゆる種類の喜びならびに喜びをもたらすすべてのもの、また特に願望それがどんな種類のものであってもを満足させるもの、と解する。これに反して悪をあらゆる種類の悲しみ、また特に願望の満足を妨げるもの、と解する

と感情を中心に置いた関係へと逆転される。

第4章

これまでの議論で、自己に対する外界からの働きかけが感情を生み出し、感情が精神と相互作用することで、善悪と言った「意志」が生まれることが示された。しかし、このように感情が身体と精神を結ぶ核になるなら、我々は感情に隷属するしかない存在なのか?あるいは他の道があるのかがこの章で論じられる。そして、彼が「感情が体と精神に関係する時は衝動とよぶ」と定義した、「多様な衝動」を比較することから、感情と精神(理性)の相互作用が、感情に支配されない精神のあり方を模索している。

この帰結として、いわゆる非理性的動物の感情(というのは我々は精神の起源を識った以上は動物が感覚を有することを決して疑いえない)は人間の感情と、ちょうど動物の本性が人間の本性と異なるだけ異なっているということになる。もちろん馬も人間も生殖への情欲に駆られるけれども、馬は馬らしい情欲に駆られ、人間は人間らしい情欲に駆られる。また同様に昆虫、魚、鳥の情欲および衝動はそれぞれ異なったものでなければならぬ。こうしておのおのの個体は自己の具有する本性に満足して生き、そしてそれを楽しんでいるのであるが、各自が満足しているこの生およびこの楽しみはその個体の観念あるいは精神にほかならない。したがってある個体の楽しみは他の個体の楽しみと、ちょうど一方の本質が他方の本質と異なるだけ本性上相違している。最後に、前定理からの帰結として、例えば酔漢の捉われている楽しみと、哲学者の享受している楽しみとの間には、同様に少なからぬ相違があることになる。これもここでついでながら注意しておきたい。

と述べているように、感情は昆虫から動物まで存在している、すなわち一次的に身体恒常性維持に関わる反応で、しかも動物の行動の動因といえる。しかし、これは精神により喜びや悲しみという衝動へと変化し、また精神に対象として対置されることで、善悪という判断にまで変化していく。動物だけでなく、人間にまで哲学者や酔っ払いまで、多様な衝動のあり方があることは、多様な感情と精神の相互作用のあり方が存在することを示している。そして、道徳、有徳的に暮らすと言うことは、感情と作用し合う精神の理性レベルにかかっていることになる。そして、これこそが「禁止とは違う自然の倫理」が発生する基盤になる。

私たちは道徳や倫理観というと、宗教や社会に教えられた行動の目的と捉えるが、善悪という高次の目的も、快適に暮らしたいという衝動から来ており、実際には目的とは全く無関係の感情から生まれ、これが理性というそれぞれのフィルターで選択されていくとするスピノザ発想の転換は、ダーウィンの自然選択すら彷彿とさせる。

このように、まず自己の恒常性を維持するという自然の原因から全てが発すると、動物の賭殺すら道徳や倫理に反しないという判断になる。

これからして動物の殺を禁ずるあの掟が健全な理性によりはむしろ虚妄な迷信と女性的同情とに基づいていることが明らかである

自己保存の努力は物の本質そのものである(第三部定理七により)。そこでもし何らかの徳がこれ、すなわちこの努力よりさきに考えられうるとしたら、その結果(この部の定義八により)、物の本質がその本質自身よりもさきに考えられることになるであろう。

この文章を裏返せば、特定の動物を神聖視して賭殺を禁じる宗教的道徳や感情的道徳論を否定することなので、ユダヤ教から破門されるのも当然だ。このように、賭殺の禁止と言った、自然とは全く異なる外的ドグマを目的化して守っている倫理は幻想で、自然の内在原因から自発的に発生する倫理や道徳を我々は模索すべきであるとする、新しい倫理観が生まれた。

第5章

そして最終章では、ダーウィン的に言えば多様な衝動を理性というフィルターで選択する条件、すなわち理性を通して人間が感情から自由となる方法を論じている。5章の出だしはエチカ、そしてスピノザ自身のマニフェストになるので、少し長く引用する。

ここで私は、倫理学の最後の部分に移る。この部分では、人間が自由となる方法、または、自由になる道程のことが問題にされる。つまり、ここで私が取りあつかいたいのは、理性の能力のことなのだ。私たちの理性は、感情と張りあっていったい何をなしうるか、また、精神の自由、人間の幸福とはいったい何なのか。これを知れば、私たちは、賢人がどの程度無知なものより強力であるかを洞察できるにちがいない。だが、知性をどんな方法で完全化すべきであるか、とか、身体の機能を正しく果たせるためにはどんな技法で世話してやればよいか、とか、この種類の問題はここでは関係がない。なぜというに、後者は医学の分限にはいるし、前者は論理学の仕事だからだ。それゆえ、ここでは、上述のとおり、もっぱら、精神または理性の能力を問題にし、とくにそれが感情を抑制しそして統御するためにはどんな大きさの、またどんな種類の権能をもっているかを指摘してゆきたいと考えている。なぜなら、感情にたいしてそれが「絶対的」支配力をもたないことは、すでに論証ずみの事実だからだ。

(スピノザ. ワイド版世界の大思想 第1期〈4〉スピノザ :最終章に入ってKindle版畠中訳のコピーリミットが切れたので、高桑訳から引用する。)

ここでは、いかにして自然倫理を生み出せる理性を高めればいいのかを論じている。

この問いに対するスピノザの答えは至極まっとうで、できるだけ多くの事象が(彼が第三種認識と呼ぶ一種の直感的)認識できる経験を重ね、精神の中に多様な表象を形成することで、自分の感情や身体を含む様々な事象について理解を深めることが精神能力を高める方法で、これにより精神が現象の必然性を確信できるようになる。これが理性を高めることにつながり、事象の必然性を確信できる精神は、感情を支配する高い能力を獲得するというものだ。

現代風にまとめると、自分や世界について多くの知識を重ねれば、多くの事象を当たり前のこととして捉えられるようになり、それに沿って感情をコントロールできるということになる。これが可能になる結果スピノザは、「 自己と自己の感情とを、明晰かつ判明に認識し、自己と自己の感情を認識すればするほど」、我々は「一層神を愛するようになる」と、神を愛することが倫理や徳につながると述べている。神と言われると引いてしまうかもしれないが、この神を自然と読み替えれば、まさに自然の新しい認識にチャレンジしている現代の自然科学者の姿が浮き上がってくる。

最終章は、このような神の愛についての考察で満ちているが、ここでは私は完全に神を自然と読み替えて読んでいる。要するに、自分も含めた自然を理解することは、理性を高めることになり、理性が高まるとさらに自然への信頼が高まり、自然の必然性を根拠に、我々の感情を支配できる、「自然の倫理」に到達することができると結論している。

以上、独断と偏見を持って各章を見てきたが、デカルト二元論によって神の世界に棚上げされた、道徳や倫理は、決して神や社会から与えられたり、教えられたりすることで回復することはない。私たちの精神が進化する過程で、自然に生まれてくるとする、スピノザの全く新しい倫理の21世紀的意味がわかってもらえたと思う。

これまで見てきたようにスピノザは生命科学という点から見ると、人間も含めた全てが自然と一体化することを述べたことにつきる。ただ、このことはその後の生物学の発展過程であまり重視されず、デカルト的二元論や、ライプニッツ的有機体論と比べると、スピノザの存在感は薄い。しかし、スピノザの倫理は、宗教・国家の規範や法から生まれる禁止としての倫理を完全に否定し、自然の必然性として生まれる倫理を構想しようとしている点で、それまでにない全く新しい倫理といえ、現在の脳科学とオーバーラップし始めている。

実際、倫理や生命倫理が語られるとき、現代人が頭に浮かべている倫理の方が二元論的で、決してこのレベルに達していないのではないだろうか。おそらくこの新しい倫理観の延長にあるのは、宗教や国家の規範や、それから生まれる法としての倫理の否定では無く、これらを自然倫理の中に統合しようとする試みと言える。

これまで私も多くの人と生命倫理について議論をしてきたが、相互にわかり合おうと議論を重ねても、結局多元的な文化という壁に当たって、「倫理とは他の意見のあることを知り尊重することだ」とする以外の解を見つけることが出来ない。これは生命倫理に限らず、核問題でも、戦争でも、言論の自由の問題でも同じだ。そして今我々は、対話を拒否することをいとわない大きな力を前に、倫理が後退し続けているのを目の当たりにしている。結局この壁を本当に克服するには、スピノザの言う自然の内的原因に由来する倫理への道を探すしかない。

これを不可能と切り捨てることは簡単だ。しかし最初スピノザを統合生物学者として位置づけたが、自然倫理の構想は生命科学の課題として捉えてみてはどうだろう。最近のトップジャーナルを見ると、社会的現象に関する論文が結構見られるようになった。また図に示すように、脳科学者の中には宗教の脳科学に取り組む研究者も出てきた。いつになるかは分からないが、これも17世紀デカルト二元論により科学から排除された様々な因果性を科学に取り戻すためのチャレンジだと私は大きな期待を抱いている。

1:物体、生命、精神の全ては一つの自然から発出したもので、どう生まれてきたのか、私たちにはわかっていないだけなのだと、自然を統一的に理解することの重要性を説いている。スピノザを生命科学という点から見ると、人間も含めた全てが自然と一体化することを述べたことにつきる。

⇒自然(神に匹敵する程重大)と、万物が一体化した“一元論”を説くのが“スピノザの宇宙”

2:同時代人に対し、人間の感情、精神、社会や政治など、人間の領域を一連の自然現象ととらえるがスピノザの一元論で、人間の問題「エチカ=倫理」を、自然との連続の中で論じることができる。スピノザにとっての倫理とは、宗教や国家の規範からトップダウンで押しつけられる禁止とは全く異なっている。

⇒倫理まで含めて、自然との連続の中で論じたのが、“エチカ”

3:従来のキリスト教のように、神が直接自然や世界を支配するという考えを微塵も持っていない。彼が神を語るとき、ユダヤ教やキリスト教の神とは全く違う神が語られている。この背景に彼が到達した全く新しい「倫理」についての思想が存在しており、これが「エチカ=倫理」として、彼の晩年に発表される。

⇒Einsteinが、『概念と見解』の中で分析しています。

人間の宗教概念の進化は、大きく分けて“3段階”から成る。

①恐れの宗教 ②道徳的宗教 ③宇宙的宗教感覚

ユダヤ教の聖典は、恐れの宗教から道徳的宗教までの発展を見事に例証するものであり、その発展は、新約聖書に受け継がれる。

東洋民族の宗教は、基本的に道徳的宗教である。①、②、①+②混合のタイプの宗教に共通している点は、『神』の概念が、“擬人的性格”を帯びている点にある。いわゆる、“人格神”。

例外的な資質を有する個人と例外的に高潔な社会だけが、このレベルを著しく超えていく。

そしてそこにはいつも〈第三の宗教体験〉があり、それが③宇宙的宗教感覚と呼ばれるものだ。

この感覚に対応するような擬人的な神の概念は全く存在しない。

仏教には、この感覚がずっと強い形で入っている。

あらゆる時代の“宗教の天才”を特徴づけてきたのが、この宗教感覚であり、あらゆる時代の“異端者”の中にこそ、宇宙的宗教感覚に満たされた、

多くの場合その同時代人から“無神論者”とみなされた、ときには“聖者”ともみなされた人間がいるのだ。

デモクリトス、アシジの聖フランチェスコ、スピノザのような人々だ。

この宇宙的宗教感覚こそ、科学的探究の最も強力な、そして最も崇高な動機であると思う。

このような理由で、生前のスピノザは、ユダヤコミュニティーから破門され、著者は禁書になり、狂信的ユダヤ教徒に暗殺されそうになるなど、

大変な人生だったとか。後に西洋では、『スピノザを西洋思想と如何に融合させるか?』の議論=スピノザ論争が巻き起こったとか。

Einsteinの分析を読むと、“ユダヤ・キリスト教的宇宙”と“スピノザの宇宙”の違いも理解できます。

スピノザは“東洋的”なのです。

大変面白く為になりました。

お読みいただきありがとうございます。