2023年9月18日

1年間カントの著作を読んできたが、そろそろカントについて書く気になってきた。といっても彼の哲学の解説をする気はないし、私がカントの解説をしても意味がない。「生命科学の目で見る哲学書」の目的は、それぞれの哲学者を生命科学者の視点で読み返し、現在の生命科学の中に位置づけることにある。特に哲学者の中の哲学者カントについては、この生命科学者の視点を貫徹して考えようと思っている。

人類が世界や自然について思いを巡らせ始めた頃、方法に科学 vs 哲学という区別はなかった。というより、科学は存在しなかった。もちろんギリシャ哲学やスコラ哲学でも、世界、自然、人間の理解について様々なアイデアが示されるが、結局Just a theoryあるいはjust an ideaでしかなかった。もちろん、Just an idea であっても権威があれば人間に大きな影響を持つ。たとえば、アリストテレスの生物に関する後生説のドグマは、18世紀になっても発生学の重要な問題として議論された。アリストテレスのドグマが現在にまで影響を保っているケースすらある。現在ユダヤ教やイスラム教は人間の始まりを受精後40日と定めているが、これも人間は最初子宮の中で生命とは言えない物質の塊(Vegetative state)を経た後、40日目に初めて人間になるというアリストテレスの考えを踏襲した可能性がある。一方キリスト教は、受精という概念が科学から提出されたとき、このドグマを捨て、人間の始まりは受精の瞬間からとする。この結果キリスト教ではヒト受精卵を用いてES細胞を樹立するのは禁止されるが、ユダヤ教では40日目までは胎児はモノでしかなく、受精卵を自由に使ってES細胞を樹立することが許される。このように一般社会では古いドグマの影響は維持され、科学の作用は限られている。しかも古いドグマが、ES細胞研究という科学を助けているのも皮肉だ。

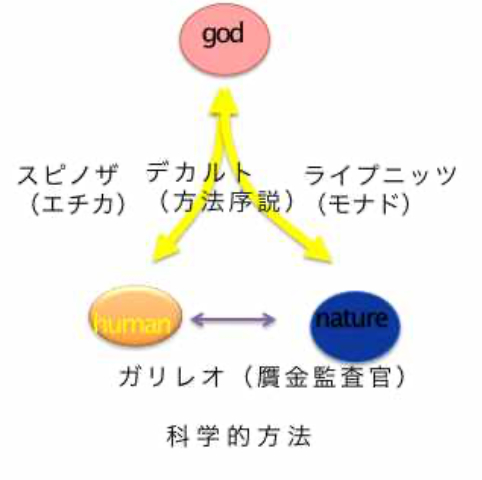

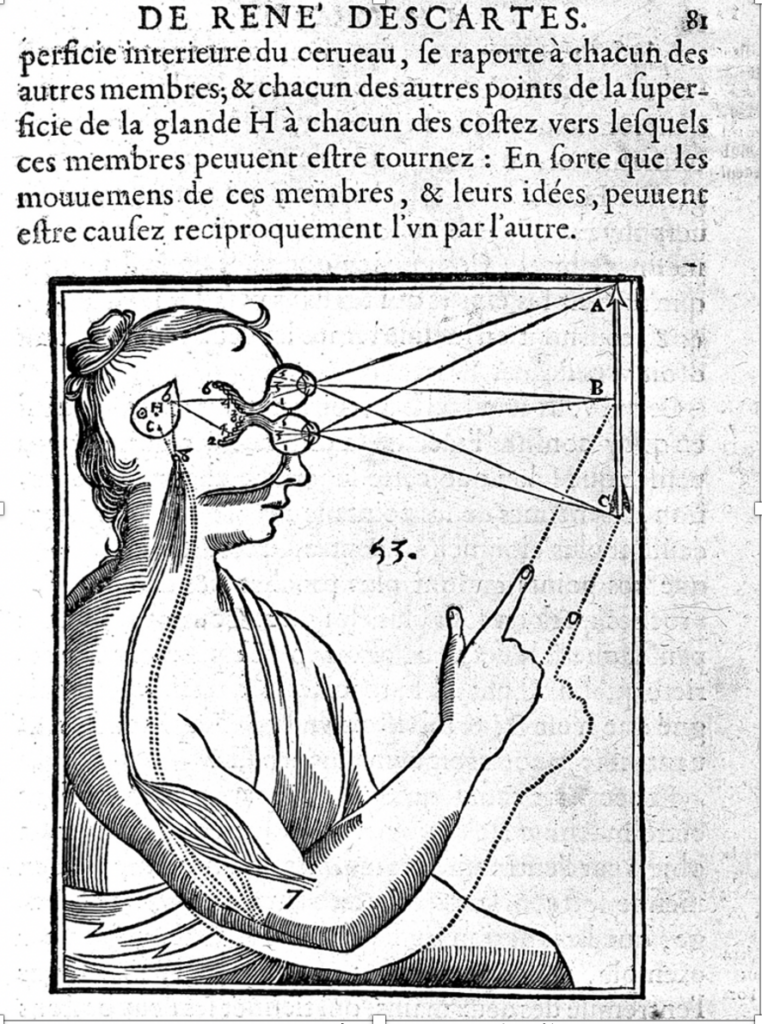

しかし17世紀、ガリレオが確立した「科学」は、他の人と合意を得るための明確な手続きが示された革命的方法論だった。結果、この新しい方法は、どこまで行ってもJust an ideaから抜けられない哲学に大きなインパクトを与えた。もちろん哲学者が急に科学者に宗旨替えというわけには行かないが、哲学者も科学的課題により深い興味を示す様になる。例えばデカルトが解剖学に傾倒し、動物から人間まで、多くの解剖を自ら行って得た知識をもとに、自からの思想を形成したことは既に紹介した。他にも、ライプニッツは顕微鏡下にうごめく微生物に強く惹かれただけでなく、数学者としてニュートンに匹敵する業績を上げている。このように、ガリレオ以降の合理主義哲学では科学と哲学の積極的な交流が行われた。結果、逆に哲学が科学に対して大きな影響を持つケースも増えた。例えば深い解剖学の知識に裏付けられたデカルトの二元論は、人間の身体を機械と割り切ったことにより、身体の研究を加速させ近代医学の発展に寄与した。事実、「人間を機械としてしか見ない」という批判は、いまでも医学に対する常套句になっており、二元論の影響の深さを示している。

面白いことに17世紀に科学誕生後、哲学に科学の及ばない対象を求める傾向が現れる。例えば世界を考える時、自然の理解については物理学や天文学、すなわち科学に任せようとする意識が優勢になっていく。その結果、哲学の対象は人間の知識や理性へと向かい、これがイギリス経験論を産む。当時を考えると、おそらく科学者でさえ人間の知性や理性を科学の及ぶ対象とは考えていなかった。そこにロックが登場するが、彼について書いた時、「経験論は神経科学の始まりかも知れない」と紹介したように、経験論の課題は現在の脳科学者の課題とオーバーラップしている。ただ人間の知性は科学の及ばない課題として、自分の頭でじっくり考える中で理解すべき哲学の対象として位置づけられた。すなわち、デカルトでは自分とは何か、人間とは何かという問いでとどまっていた課題が、「人間の知性(Understanding)や理性(Reason)はどのように形成されているのか?」というより具体的な問題として扱われた。そして、皮肉なことに近代哲学者の中では、最も科学との接点の少ない(これは私の印象でしかないが)ヒュームによって、経験論は徹底され、私たちの知性や理性は全て経験の塊で、特別な自己すら存在しないとまで言ってのけた過激な、しかし魅力的な思想が誕生する。

我々の知性が経験で決まるというヒュームの哲学は、現代の生命科学の視点から見ても正しいと言える一方、それを支える脳については対象から除外してしまっている。このヒュームの経験論最大問題を解決すべく、人間の知性や理性、さらにこれを拡大して道徳や判断がどのように形成されるのかを、哲学の立場で考えたのがカントだ。言い換えると、ヒュームが一旦捨ててしまった自己、すなわち経験を受け取る自分の脳の役割を経験論に回復させることがカントの課題だった。そして、この困難な問題をカントはJust an ideaではなく、他の人も客観的に理解できる説明(科学的と言っていい)として提示できないか真剣に模索した。すなわち、知性や理性も生物の究極の形式として捉え、出来るだけ科学的に扱おうとした。この中で、アプリオリや、アンチノミーと言った概念が生まれるのだが、それは次回に回す。

以上がカントが取り組んだ課題についての私の個人的まとめだが、知性、理性、道徳までを生物の究極の形式として捉ようとしたカントについて教えてくれたのがシカゴ大学のジェニファー・メンシュによる研究書「Kant’s Organicism」だった、この本では18世紀の自然史と科学がカントの思想形成に大きく関わった可能性を調べている。そこでカントを直接扱う前に、この本について簡単に紹介し、批判シリーズ執筆前の、カントについて見ておくことにした。

この本の実際の出版は10年以上前で、JT生命誌研究館で中村先生を手伝っていたとき、Kindleでなんとなく購入し読み始め、難しい本なのに面白く一気に読んだ。メンシュさんは、カントが主要な著作を発表する前に書いた論文、手紙や、さらにはカントの講義を聴いた学生のノートまで丹念に読み込んで、彼がプロレゴメナや純粋理性批判を書く前に、当時自然史として知られる大きなトレンドをフォローし、生命の論理をヒントに彼の思想を形成した過程を検証している。おそらく、この時期のカントを調べた研究が本として出版されることは多くないと思う。しかし私にとっては、それまでのカント観を変えるインパクトがあった。すなわち、この本のおかげで、カントの哲学の基本が、タイトルにある「Organicism;有機体論」、すなわち生命の論理をヒントにし、形而上学と人間知性との統合を模索していたことに気づかされた。実際カントは批判シリーズの最後、「判断力批判」で新たに生命の問題をとりあげ、自然目的のもとにOrganizeされた有機体論を展開するが、メンシュさんの本は、判断力批判で述べられた思想が、実際には純粋理性批判を書くまでの長い準備期間に用意されていたことを示している。

この本はカントについての一般向けの解説書ではなく、専門家のための研究論文と言える。実際、カントについてかなりの予備知識がないと何が何だかわからないことが多い。カントの著作を読んだことがある私も最初はほとんど理解できなかったので、ざっと読み通すかわりに、自分の理解を確かめるために、翻訳しながら読んでみた。それでも理解できたとは言いがたいが、その時のつたない翻訳は残っているので、希望される方にはPDFファイルをお送りするので連絡して欲しい 。用語の統一性や哲学用語との調整などは全く無視しているので、翻訳内容については保証できないことを断っておく。

まずこの本の概要を紹介する。本の前半は、カントの哲学が準備される期間に自然史形成に関わった人々のことが紹介されおり、またカントが自然史思想とどのように接したかが描かれており、生命科学としてはその思想史を知るだけでも面白い。そして、新しい生命観、すなわち自然目的によりOrganizeされた有機体という、カントを知るための独自の視点は、その後のダーウィン進化論にもつながり、紹介する価値は高い。

この本は8章からなっており、まず各章ごとに簡単に要約する。各章のタイトルは実際のタイトルの訳。

序論

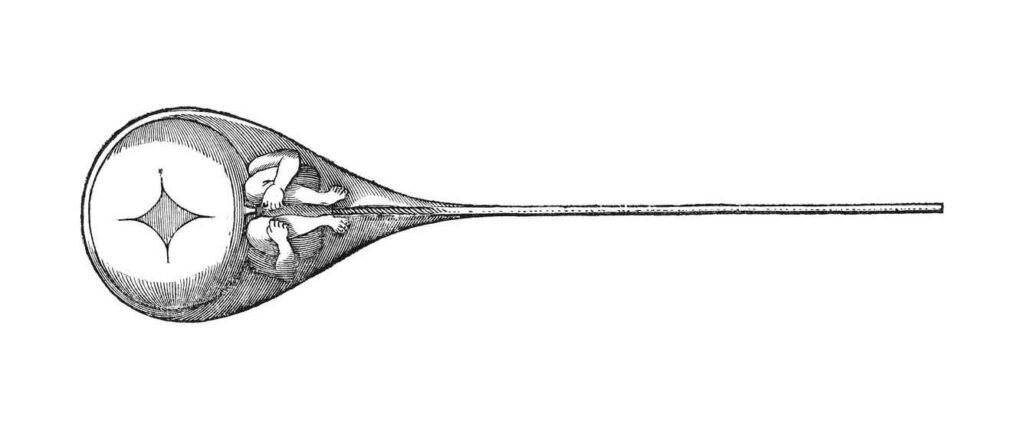

18世紀自然史の最も重要なテーマは生物の発生で、デカルト機械論の前成説(最初から身体が出来ている)から、後成説(後から形が出来る)を中心とした有機体論への移行が進んだ。とはいっても、自然史は純粋な科学と言うより、科学と哲学の混じり合った領域で、科学から哲学まで、多くの人を巻き込んで進展した。その意味でこの時代に形成されたカントの思想を後成説・有機体論、そして自然史という3つのキーワードで考えることは重要になる。実際、彼の最初の大学での講義シリーズは自然史についての講義で、人気を博している。そして、自然史から得た有機体の概念を、人間の知性や理性の理解へと拡大する。このように、自然史や当時の生命科学抜きにカントの思想形成を語ることは出来ない。

2,生命の発生と分類

自然史に関わった科学者や哲学者の多くは、発生の後成説を粒子説(我々は小さな粒子から出来ている)と組みあわせて考えた。この粒子説と後成説の考え方に当時の哲学者がどう関わったのか、ロックとライプニッツを中心に紹介している。この中で、それまでの分類中心の生物学が、「生命を持つ対象」を扱う方向へと進んだことについてもまとめている。

3,ビュフォンの自然史と有機体論の始まり

この章では、あの膨大な「自然史」を著したビュフォンと、彼と交流が深かったHales、Maupertuisを通して、彼らが自然史思想をどう形成させたか述べられている。ビュフォンは有名でも、彼の思想や業績が紹介されることは少ない。Menschさんは、当時の様々な文献を読み込んで、自然史がリンネの分類学批判に端を発し、進化、発生、代謝、遺伝と言った問題を扱う生命科学を目指していたことを、うまく紹介してくれている。また、当時の客観的科学はニュートン力学だったため、彼らが力学の力を生命理解に当てはめようとして様々なアイデアを提案していたことも紹介している。有名でも紹介する本の少ないビュフォンを知る意味でもこの章の意義は大きい。

4,カントと生命起源の問題

カントが有名な批判シリーズを発表するのは1781年からだが、これより前の30年間に自然科学の進歩を熱心にフォローしたことで、彼の哲学の基盤が準備されたと考えられる。この章では、物理学から生物学までカントがどのように理解していたのかについてまとめている。物理学や天文学分野では、カントはライプニッツから始め、ニュートン力学をマスターし、天体や物理について著作を残し、また講義も行っている。

そのカントも生命に関しては、物理学や数学とは全く異なる対象であることを認識しており、ビュフォンやMaupertuisのようなニュートン力学に基づく説明を否定し、まず理解することは不可能と考えていた。とはいえ、例えば「個体の発生についての機械論的説明が全て失敗に終わったとしても、超自然的解決を避ける方法」で理解しようとした。特にカントの理性が現象の原理からスタートして全体を認識する能力としていることを考えると、生命の起源の問題はカントにとって最も重要な問題だった。このなかで生命を目的により組織化される有機体としての彼の考えが形成される。

5,形而上学の再生

カントが正式にケーニヒスベルグ大学論理学・形而上学教授の職を得たのは1770年46歳の時だが、それまでの準備期間に様々な自然科学の最新の動向に習熟するとともに、ヒュームの経験論にも精通する。この過程でヒュームの経験論が科学に近い思想であることを認めた上で、形而上学の否定であると位置づける。そして、ヒューム経験論は新しい形而上学と統合されるべきだと考え、それを実現する新しい形而上学を模索し、それをやり遂げる自信も形成していった。この自信が彼の教授就任演説に結実することになるが、この章では「形而上学は、ある課題を自分が知りうることとの関連で決定できるかどうかを知ることと、私たち全ての判断が常に基盤としている経験的概念と問題がどのような関係を持つのかを知ることからなっている。この意味で、形而上学は人間の理性の限界の科学と言える」と、カント独自の形而上学の定義を引用し、彼の新しい形而上学について解説している。内容は難解な章だが、わかりやすく言うと世界の理解について、経験を基盤にする科学に、それを認識する脳科学を合体させるといった感じになる。重要なのは、彼の形而上学は「困ったときの神頼みと言える超越論的観念論を極力除外しようと試みている点だ。カントの目指した独自の形而上学とは何かが、彼の思想形成とともによくわかる様に書かれた章で、新しい方向からカントを理解することが出来た。

6,理性の統一から人種の統一へ

不思議なことに教授就任以降批判シリーズを発表する間の10年は沈黙の10年と言われるぐらい、ほとんどカントは外部への発信を行っていない。この章では、この沈黙の10年にカントが書き残したノートや様々な文章を読み込んで、この間、彼が何を準備していたのかを読み解こうとしている。自然史を含む科学領域から一定の距離を置いた上で、それでも人種といった遺伝と発達が組み合わさった問題と向き合うことで、動物とは明確に異なる人間精神の起源を自分なりに理解しようと試み、生命の起源もカバーできる包括的形而上学のあり方を考えた。この中で、後の判断力批判で扱われることになる、自然目的を因果性に合体さた自然史理解が生まれる。これにより、彼の批判哲学の準備は完成する。

8,Tetensとカントに見られる経験心理学

この章では教授就任後、純粋理性批判を発表するまでのカントの講義ノートなどを読み込んで彼が経験的科学を補う形而上学を構想する過程を検証している。この時カント自身の思想形成を助けたのが、タイトルにあるヨハネス・ニコラウス・テテンスだった。テテンスはドイツ語圏にヒュームを紹介したことで有名で、その思想は、経験主義的で我々自然科学者に近く、彼の「哲学探究」の一節からそれがよくわかる。

「魂の形成と発生、一連の観念の発生、そして思考の全内部体系の成長、即ち完全性の起源などなどは、もし肉体としての脳に基盤をおいているなら、有機的身体の形態形成や、発生、そして成長も同じように考えてはいけないのだろうか?」

このように、世界を外界と精神の統合として理解するという点ではカントと同じ方向を目指しながらも、完全に経験主義に立脚していたテテンスの考えは、反面教師としてなぜ経験の上に超越的理性が必要なのかについてのカントの思想形成に大いに参考になった。

最終章:カントの建築体系、純粋理性批判での体系と有機体

カントの理性は英語ではreasonだが、経験や知性を超えて、世界の原理を求める認識力のことを指している。だからこそ序論で、彼は経験できない神や霊魂の不死を純粋理性にとって避けることが出来ない課題だと、誤解を恐れず述べている。この章では、カントが経験や知性を超えた人間の理性を独自に位置づけることが出来たと確信したうえで純粋理性批判を発表し、また内容を常にアップデートし続けた彼の思想の展開を追いかけている。重要なのは、ともすると誤解される理性について、独断や神秘主義を排して説明できているかが問い直されていく点で、目的と結果が一体化した我々有機体の原理こそが、生命を可能にするとともに、人間理性を基礎であることをカントに確信させたと結論している。

以上とりあえず要約してみたが、研究書レベルの内容は、なかなかまとめるのが難しい。時間のある人は、拙訳Pdfをお送りするので読んで欲しい。

最後に、メンシュさんの本を読んで、私がカントを考える時参考にした点について箇条書きにして終わる。

カントが純粋理性批判を出版するのは1781年、カント57歳の時で、彼が哲学者を目指してから30年という長い準備期間を経てカントの主要著作が発表されている。

この準備期間は、ビュフォンを代表とする自然史思想の発展とオーバーラップしている。

自然史思想では、生物の発生や進化を取り上げることで、生物学を分類学から切り離して、生命生成の科学が目指された。最初自然史家の多くは、物理法則を生成に利用できると考えたが、最終的に生命生成を説明する基本的概念の確立は出来なかった。ただ、生命発生を、目的により組織化された有機体形成と考える点で一致する。

カントは、物理学や天文学とともに、当時大きな影響力を持っていた自然史思想の展開をフォローし、自らも自然史についての講義を行った。

この過程でカントは、後に判断力批判に示される考え方、すなわち生命は物理法則に従うだけでなく、目的により組織化され、目的と結果が一体化した物理法則では説明できない有機体という性質を持っており、人間の知性も理性もこの有機体原理に従っているという考え方に到達する。

生命科学も脳科学もまだ生まれていない時代、生命とは何か?生命進化の究極にある知性や理性とは何か?について理解するための模索が彼の著作の数々で、だからこそ生命科学や脳科学の視点から彼の試みを見直すことが重要であることがわかる。次回は、独断と偏見をおそれず、生命科学や脳科学へと発展する有機体論の萌芽として彼の思想をたどってみたい。

最後に:メンシュさんの翻訳については、一度某社から出版するという話があり、拙訳のままでは問題と思い、愛知教育大学の社会学者、哲学者の宮村悠介先生に添削をお願いし、丁寧な添削をいただいています。宮村さんの添削を参考に書き直そうとした矢先、出版しないという通告を受けました。その結果、宮村さんの添削を反映する作業を行わないまま現在に至っています。そのため、拙訳をお送りするときには、許可はいただいていないのですが宮村先生の添削もお送りします。わかりにくいところは是非宮村先生のコメントを参考にしてください。

またせっかく丁寧なコメントをいただきながら、出版できず宮村先生のご厚意を無にしてしまったこと、この場を借りてお詫びします。本当にありがとうございました。

2023年5月20日

デヴィッド・ヒュームについて書いて以来、ずっとカントの著作と格闘している。これまで何回か読んだカントだが、特にヒュームを自分なりにしっかり整理した上で読み直すと、面白いし、問題もよくわかる。ただ、彼の著作だけでなく、彼に関する本も読もうとすると、カントについて書けるようになるまでまだまだ時間がかかる。

そこで最近世界中が大騒ぎしているChatGPTをとりあげることにした。GPT(generative pre-training transformer)と呼ばれる言語処理についてはこのHPで2度取り上げたことがある(後述)が、今のChatGPT騒ぎはレベルが違う。そこでこのAIの概略について理解しようと、Stephen Wolframが書いた「What is ChatGPT doing・・・」を読んでみた。

Stephan WolframさんがChatGPTについての彼の考えをわかりやすく示した本。Kindle版は無料。

Stephen Wolframは、自然現象のcomputer reducibility 理論や、物理法則を統合するためのハイパーグラフで有名な物理学・数学者で、そんな超有名な科学者が書いた解説書ということで飛びついた。大変優れた解説書で、ChatGPTの原理、可能性、課題などがうまく整理され、「ChatGPTは文章の次にくる単語を確率論的に予測するだけ・・・」などといった舌足らずの説明とはまったくちがう。

彼は、ChatGPTを言語や人間の思想という観点からも述べており、これを読んでいるとき、「ヒュームの哲学はChatGPTに具現しているのではないか、またカントによるヒューム批判がChatGPTの限界として具体的に示せるのではないか?」という突拍子もないアイデアが浮かんできた。すなわちGPTのような人間の言語世界を包含できるようなシステムは、例えば「人間の知性や理性が全て経験の結果か」といったヒュームの哲学的提起を、「GPTはどこまで人間か?」という課題に置き換えているのではと考えた。そしてこれが可能なら、ヒュームの概念は人工知能上で確かめることができることになり、合成哲学や哲学の実験哲学まで可能にする新しい道が開ける。もちろん哲学だけではない。人工知能に様々な機能を表象させることで、人間の脳や言語とは何かを合成的に知る事ができるのでは、とまで考えるようになった。このようなわけで、カントによるヒューム批判をChatGPTから眺めることを、生命科学の目で読む哲学書番外編にすることにした。

Wolframさんの「What is ChatGPT doing?」の要約

Open AI社のGenerative Pre-trained Transformer (GPT)-3.5ベースのChatGPTが公開されたのは2022年の暮れだが、瞬く間に世界1億人以上の人たちの心を掴んだ。これは単に便利だというのではなく、生成AIが「あなたの頭の中で構想し疑問に思ったことを、あなたの代わりになって、明瞭に、しかもわかりやすくあなたに提示してくれる」ポテンシャルを持つからだと思う。

なぜこれが可能かについてのWolfram博士の説明は以下のとおりだ。

「The first thing to explain is that what ChatGPT is always fundamentally trying to do is to produce a “reasonable continuation” of whatever text it’s got so far, where by “reasonable” we mean “what one might expect someone to write after seeing what people have written on billions of webpages, etc.” Wolfram, Stephen. What Is ChatGPT Doing … and Why Does It Work? (p.8). Wolfram Media, Inc. . Kindle 版.

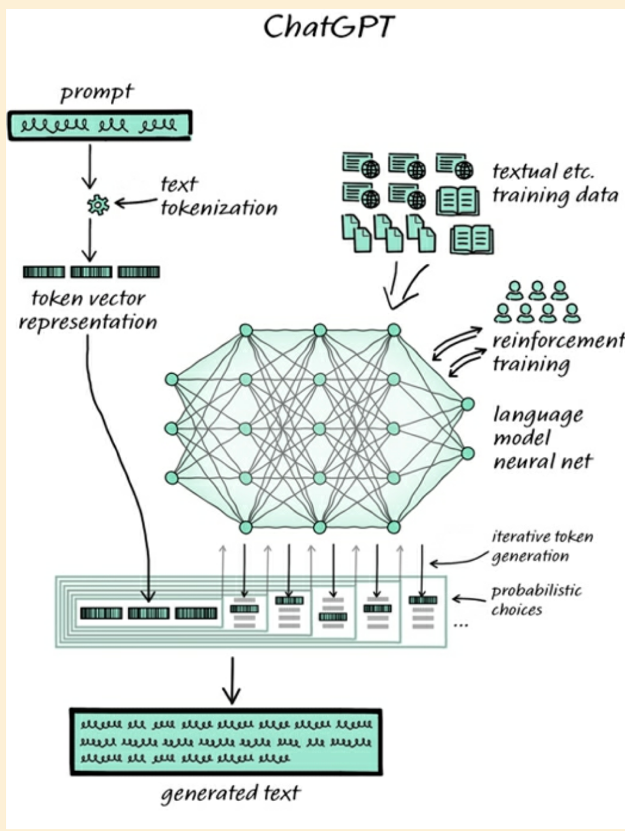

すなわち、「ChatGPTは与えられた文章を、なるほどと思えるように正しい文章で続けることができるように訓練されたニューラルネット」で、極めてシンプルな課題をこなすためのAIと考えればいい。ただ、これを可能にするために、ChatGPTは1700億を超すネットワークを擁し、学習した膨大な文章から、文章を構成する単語同士の関係を自分で読み取り、embeddingと呼ばれる数値化により、単語同士の関係を膨大な次元空間の中に配置し、文章が与えられると、トランスフォーマー(アテンション)と呼ばれる機能を用いて、最も蓋然性の高い続く文章を新たに紡ぎ出す。これらプロセスは自動で行われるが、こうして紡ぎ出された文章の意味がとれるかどうかは、最終的に人間がレビューし絶え間なくフィードバックを受けている(図は、彼の本から抜き書きしたもので、説明については直接彼の本を読んでほしい)。

WolframさんがChatGPTの説明に用いた図

Wolframさんの説明によると、ChatGPTは数千億の単語を文章(すなわち意味のあるつながり)として学習しており、このデータのなかの単語はさまざまなパラメーター数値で定義される個々のtokenとしてネットワークの中に表象されている。このパラメータはそれぞれの単語の言語空間の中の位置を表しており、これに基づいて文章がデコードされ、またエンコードされている。

こう理解すると、ChatGPTは与えられたニューラルネットのアルゴリズムに従い、膨大な文章を経験し、その経験により発達し(ネットワークのつながり強度を変化させる)、経験が深まれば深まるほど、どんな質問にも、文章的に意味のある答えを出すことができるようになることがわかる。

ChatGPTの場合、意味的に矛盾のない文章を作成することが最優先課題で、質問の答えは全て学習した文章の中から紡ぎ出されるため、常に正しい答えが出るわけではない。実際ChatGPTでは質問に対し間違った答え(例えば日本の首相の出身大学)出すことがよく問題にされるが、これは経験した中(おそらく英語)に、岸田首相と早稲田大学を結びつける文章がなかっただけで、その結果ネットワーク内で見つけた確率論的に最も関連の深い要素を、意味が損なわれないことのみを主眼に答えとして紡いでいるからになる。

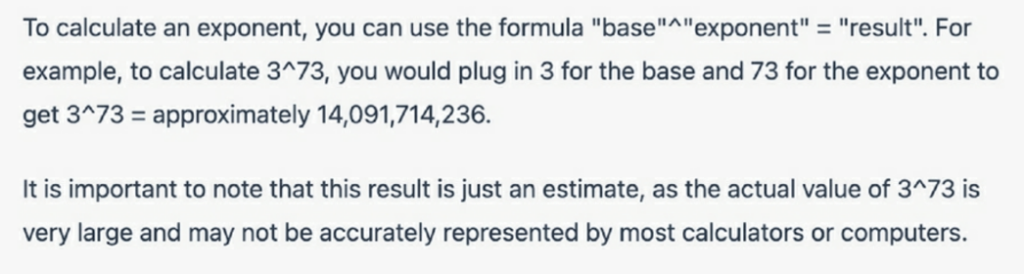

おそらくChatGPTで使われる確率論的処理の問題を最もよく表すのが、計算のような抽象的な処理が苦手な点だ。Wolframさんは「3の73乗を計算せよ」という課題を例として挙げている。あえて訳すのは控えるが、ChatGPTの答えは

だそうだ。すなわち関連する文章を見つけてきて答えを出しており、決して計算はしていないことがはっきりする。自分の問題を誤魔化すため、与えた答えがかならずしも正確ではないことまで断って予防線を張るのも怠らない。実際の答えは遥かに膨大な以下の数字になる。

しかし、計算という抽象的作業を避けて、ひたすら文章の中に答えを見つけようとするのは面白いし、間違っていてもともかく答えを出すのにも驚く。ただ、必ず答えを出さなければならないというChatGPTの使命は、間違うとChatGPTを神やビッグブラザーの位置に押し上げる心配もあるので注意が必要だ。

デビッド・ヒュームの経験論とChatGPT

私の理解はすこし歪んでいるかもしれないが、上記のようにChatGPTを理解してしまうと、ChatGPTは人間の知性や理性を言語的経験のみで形成できることを示すための壮大な実験のように見える。人間と機械を区別するためのチューリングテストは有名だが、感情要因を引き算して残るのが、知性や理性で、それをもとに人間と機械を区別できるかがこの課題で問われるとすると、おそらく現在のChatGPTはチューリングテストをクリアしているのではないだろうか。すなわち、1億人以上の人が利用して、Chatを繰り返しているとすると、この実験は大成功に終わっている。

しかも人間と同じ知性や理性が、感覚を通さずに言語化された経験のみで獲得できることまでChatGPTの成功は明らかにした。こう考えた上でWoframさんの解説を改めて思い起こすと、ChatGPTがめざしている課題、すなわち経験のみで人間と同じ知性を形成させる可能性は、そのまま前回紹介したデビッド・ヒュームの経験論(https://aasj.jp/news/philosophy/21273 )の課題とオーバーラップする。

前回書いたヒュームの哲学をおさらいしてみよう。彼の思想は3つの柱からできている。まず、人間の知性や理性の起源は全て経験に由来する。さらに、デカルトにはじまる合理主義哲学の根幹である、外界と対峙する自己を否定し、自己とは各個人の基質(タブラ・ラサ)に集められたそれまでの経験の塊でしかないと言ってのける。そして最後に、個人の経験と他人の経験との共通性は、それぞれの事象の背景にある因果性(事象同士の関係)が保証していると考える。ただ、この因果性とは決してyes/noと白黒をつけられるものではなく、一定の蓋然性の枠で考えるべきだとした。

ヒュームの思想3本の柱を踏まえた上で、ChatGPTをもう一度見直してみよう。1700億結合を持つニューラルネットがその基礎にあるが、各結合の度合いは経験を通して変化し、学習した言語世界を大きな統計データとしてネットワークに保持する。従って経験によりネットワークの結合性は変わり(この変化が言語世界を表象する)、経験が異なればネットワークの独自性も生まれるが、経験なしにはネットワークは存在しない。すなわち、ニューラルネットという基質は同じで、経験により異なる知性や理性が生まれることを実験的に示している。そして、今日の自分は新しい経験を経た明日の自分と異なっているという点でも、ヒュームの自己概念と同じだ。

言い換えると、ヒュームの経験論を徹底的に単純化するとChatGPTになる。ヒュームにとって経験を受け入れるニューラルネットワークに相当するものがなんだったか明確ではないが、我々が今考える脳と同じような基質を想定していたのではないだろうか。もちろん人間の脳とChatGPTとの大きな相違は、ChatGPTの場合、全ての経験が言語だけを通して学習される点だ。人間に例えれば、視覚、聴覚、触覚など全ての感覚がないが、直接脳内に文字列をインプットする仕組みを持っていることになる。しかし、言語世界がインプットできれば、それぞれの単語や文章の意味を教えなくとも、言葉の並びの法則から、言葉や文章を意味のレベルで整理し、保持することができる。ChatGPTがそれを意味として認識する必要は全くないが、そこから生まれる文章は(間違っているかどうかは別として)我々が意味を持つと判断できるように設計されている。

この事実は、言語世界に、視覚や聴覚も含め人間の感覚が表象として組み込まれており、見なくとも聞かなくとも、ChatGPTが人間の感覚や知性を経験させることが出来ることを意味する。このように、ChatGPTという実験が、まさに言語とは何かについても、新しい切り口を与えてくれるとがわかる。

加えて、ChatGPTが学習した文章から、自動的に単語同士の統計学的関係性を計算し言語世界を表象していることにも、ヒュームが重視した因果性概念との一致を感じる。すなわち、ChatGPT内での言語要素の関係性と確率は、そのまま言語世界に表象された様々な現象の関係を因果性も含めて表している。見た目は大きく違っているように思えるが、ヒュームが主観的経験の共有化のために必須と考えた、事象間の因果性にかかわる蓋然的因果関係の概念が、全く新しい形でChatGTPのトークン間の関係によみがえっているように感じる。このように、ChatGPTこそ、「経験論でどこまで人間の知性を説明できるか?」というこれまでの哲学的課題に対する初めての実験的チャレンジではないかと思う。

ChatGPTに具現した経験論がどこまで人間の理性を説明できるのか?カントのヒューム批判。

このようにChatGPTを究極の経験論として位置づけると、次の問題は当然「人間の理性は経験だけで説明できるのか?」というカントのヒューム批判をChatGPTに当てはめることになる(哲学としては次回カントについてまとめるまで待ってもらうとして、ここでは極めて単純化して話を進める。)カントにとっては経験だけで人間の理性が形成できるとは考えられなかった。例えば、万人共通に持つ空間や時間の概念、人間が生きるための目的や道徳のような実践原理、さらには美や生命など、経験だけで獲得されるとは到底考えられなかった(絶対理性としての時空概念は人工知能と絡めてあまり議論されない様に思うが、AIに道徳があるのか、美の概念があるのか、などについては常に議論が続いているのを思い出そう)。

そこでカントが最初に持ち出したのが、経験を超えた絶対的理性の数々で、その例として、すなわち先見的な理性として示したのが、空間と時間、そして数学的概念だった。ただ、空間や時間認識が、絶対的理性の形式なのか、ヒュームが考えたように実際には経験から判断できるのか、哲学的議論だけで結論を出すのは難しい。結局、カントが主張するように、経験とは別に絶対理性が存在するという考えが正しいのか、正しくないのかは本当はわからないままだ。

例えばChatGPTに我々と同じ空間認識に従った絵が描けるという事実は、カントが絶対的理性様式として考えた空間概念を、経験論の塊であるChatGPTも表現できることを示しているように見える。しかしこれはChatGPTに我々の言語世界が包含され、その言語世界に我々の感覚が表象されているとしたら当然のことだ。

では、カントの経験論批判は的外れなのか?ここで思い出してほしいのは、Wolfram さんがChatGPTの最大の問題として指摘している、計算ができないという特徴だ。すなわち、事象の抽象的処理ができない。1+1ですら、言語世界の中に存在している文章の中に答えを求める必要がある。1+1であれば、2という答えが様々な文章に書かれており、例えば3と答えた文章も混じっていたとしても、確率論的に2という答えに到達できる。しかし、3の73乗のような計算になると、いかに数千億の単語を学習していたとしても、見つかるはずはない。

数学と同じで、空間や時間も基本的には抽象的形式といえる。とすると、カントは見事に究極の経験論ChatGPTの抱える問題を見通していたことになる。すなわち、経験した事象の蓋然的関係性だけでは、抽象的な理性は生まれようがない。重要なのは、確率的言語モデルだけで経験した人工知能では、抽象的処理が難しいことを実験的に示せるという点で、ここに新しい哲学の可能性が示されている。

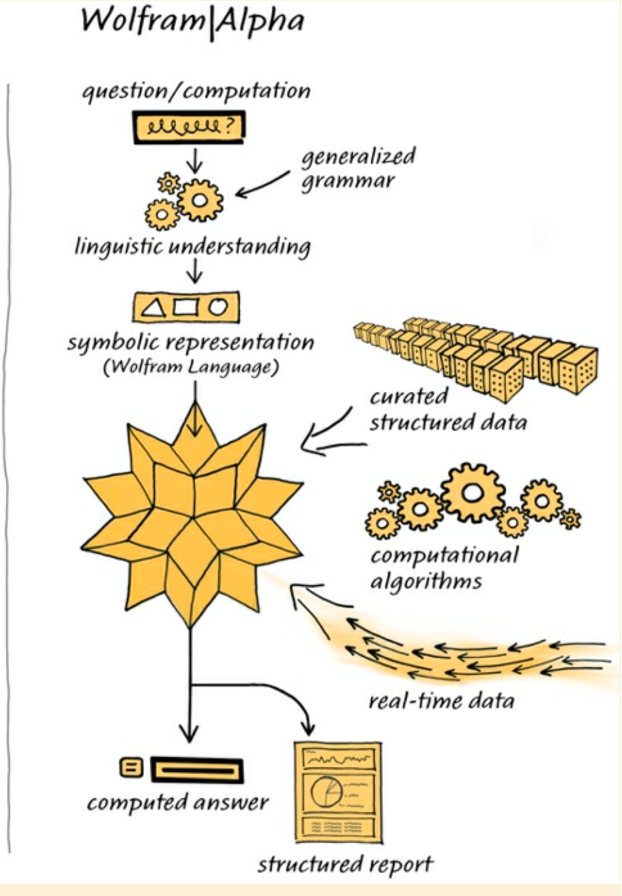

では、抽象的な処理はAIには不可能なのか?もちろん可能で、これにチャレンジしているのがWolfram さんだ。彼はcomputer reducibleな世界、すなわち計算式で全ての世界を表現するためのWolfram言語システムを開発している。私は詳細について理解しているわけではないが、彼の本の最後に、ChatGPTの目指すところと、Wolfram/alphaが目指すところが対比されているので紹介したい。

まず驚くのは、統計的言語モデル全盛の時代に、自然言語に計算処理を適用するため、文法、すなわちシンタックスベースの処理システムを導入している点だ。このように、この人工知能は全ての合理世界を計算可能性で判断し、計算可能な世界を構築していく。まさにチューリングマシンの思想を究極まで追求しているように思える。

ここで行われる処理の具体的内容は理解できていないが、Wolfram/alphaがcomputer reducibilityにあえて固執することの重要性はわかる。例えばChatGPTが空間や時間を含んだ絵を描いたとしても、人工知能が空間を認識しているかどうかはわからない。これは統計学的蓋然性だけに答えを求めるAIの宿命だ(実際学習した内容により答えは変わる)。極論すれば、論理が全くない内容に対しても問題なく答えが出る。しかし、computer reducibility を判断基準にすることで、reducibleかirreducibleかの判断が下される。すなわち、understanding(哲学的には悟性や知性と呼ばれる)が備わっていることになる。

同じように、構造化されたデータをレファレンスに用いて、リアルデータのcomputer reducibility をチェックする点も、Understandingを生み出す。考えてみれば、私たちはunderstanding できないことは(深層には維持されるかもしれないが、)結局脳ネットワークから排除している。

Wolframさんが彼のWolfram/alphaを説明した図

最後に、このシステムでは単語を統計学的に数値化されたトークンとして扱うのではなく、シンボル(もともと言語はシンボルなのだが)として扱う点も、もともとわたしたちが持っていた言語概念に近く、期待できる気がする。

以上、ChatGPTやWolfram/alphaについて少しかじってみると、ヒュームの経験論や、カントの絶対理性の概念を、人工知能として実験的に確かめることが可能な時代がきたのではないかと思える。

人間の脳とChatGPTの比較

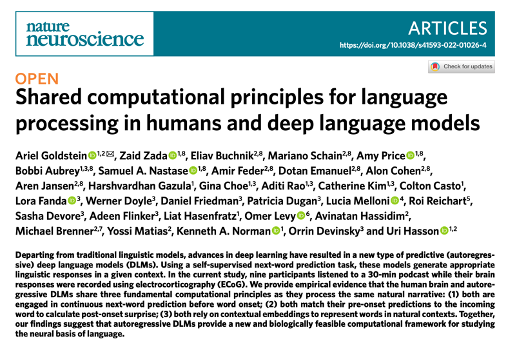

ここまでChatGPTも、Wolfram/alphaも人工知能の話で、哲学を生み出した人間の脳の話と決めるわけにはいかない。そこで人間の脳とAIがどこまで同じかについて少し考えてみよう。思い起こして欲しいが、私も昨年3月GPTについて面白い論文を紹介している(https://aasj.jp/news/watch/19237 )。論文ではChatGPTより一世代前のGPT2を使っているが、GPT-2による言語処理と、同じ文章を聞いた時の我々の脳(主に言語野)の反応を比べ、なんと私たちの脳もGPT-2と同じように文章を処理していることを示した論文だ。すなわち、我々の脳も逐次的にそれまで聞いた文章の次を予測し、その結果をネットワークにフィードバックする作業を繰り返していることを、脳内に設置したクラスター電極を用いてあきらかにしている。

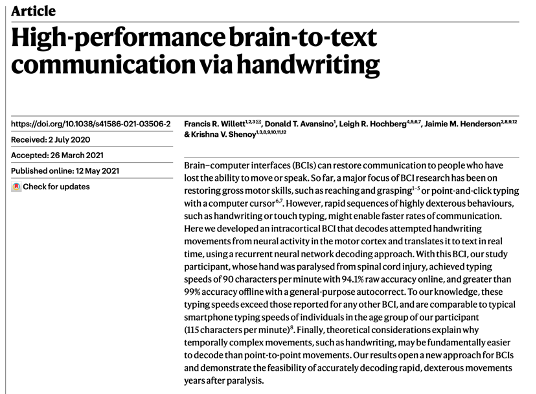

さらに人間の脳研究を見てみると、AIは脳の活動を行動へとデコードするためには欠かせない方法になっている。例えば、以前紹介したように(https://aasj.jp/news/watch/15671 )、脳内に100程度のクラスター電極を留置し、文字を書いている時の脳活動をAIに学習させると、今度は脳内に学習したパターンが現れたときに、文字と対応できるようになり、なんと頭の中で考えた文章を、1分間に100を超えるアルファベットを99%の正確さでタイプできる。

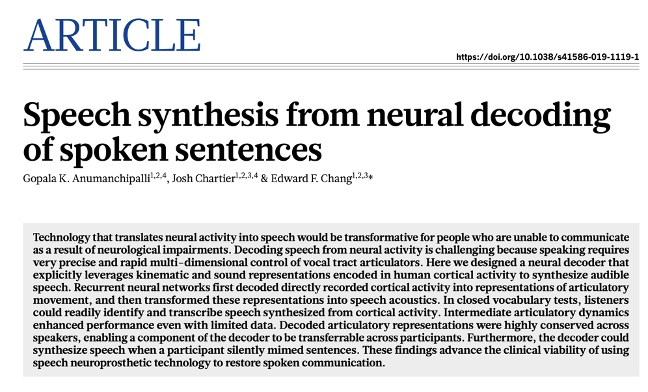

これは考えたことを書いてくれるAIだが、2019年には考えたことを言葉にして発声するAIもNatureに報告されている。

以上のように、AIを使えば理屈はともかくとして、我々の脳をデコードすることが出来る。

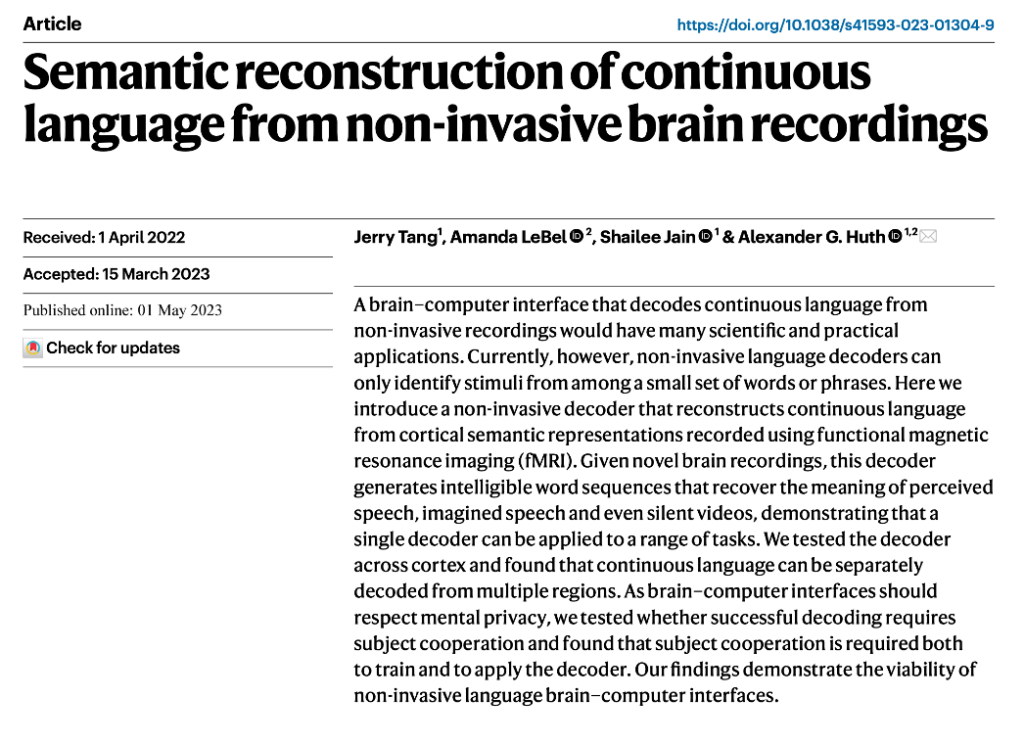

極めつけは、文章を聞いている脳反応を、MRIという恐ろしく時間解像度の低い方法で検出し、その結果をトークン化し、それに続く文章をGPTで生成し、その文章の意味と、実際聞いた文章との違いを検出してフィードバックすると、16時間程度の学習でデコーダーが脳の活動から、その人の頭に浮かんだ文章を抽出してくれるという、すなわち頭の中の考えすらAIでデコードできるという論文だろう(https://aasj.jp/date/2023/05/08 )。

このように、脳活動をデコードする目的にAIは欠かせない。ただ、AIやGPTで脳の活動をデコードできたからと言って、脳がインプットやアウトプットをAIと同じ確率論的関係性を元にエンコード/デコードしているのかはわからない。というのも、脳活動をデコードするとき記録している活動は脳全体の活動の一部で、その断片からだけデコードする場合は確率論的AIに頼らざるを得ないからだ。

しかしオキーフさんや、モザー夫妻の研究から明らかになったように、感覚からインプットされた場所やグリッドは、海馬の神経ネットワークの空間的配置として表象される。また時間にしても、概日周期だけでなく、様々なリズムが脳回路で刻まれている証拠はある。例えば言語や音楽を聴いているときのN400反応といった正確な時間反応は、時間がネットワークの中に表象されている可能性を示す(https://aasj.jp/news/watch/8178 )。おそらく、代数などの抽象的計算や幾何学的課題を行う時の脳活動も同じで、記憶している膨大な結果の中に答えを探すというやり方を否定する必要はないが、統計学的処理とは異なるアルゴリズムが用いられている可能性が十分存在するように思う(この点については調べていない個人的印象)。

このように統計学的処理によるAI全盛の時こそ、AIを用いたデコードにより説明できるかどうかだけで納得しない脳科学が必要だと思う。また、この可能性を追求するために、抽象的処理にこだわったWolfram/alphaのような人工知能は、脳ネットワークの活動を考えるためのレファレンスとして面白いのではないだろうか。例えば文法をベースにした計算を元に言語処理が行われているとすると、良く似た処理を脳が採用していないかは面白い課題になる。

こう考えてくると、ChatGPTを学ぶ中で突拍子もなく浮かんだヒュームとカントの議論は、詰まるところ我々の脳の高次機能の問題であり、そこに行くまでにまず人工知能のアルゴリズムの問題として実験的に確かめられるかも知れない。

終わりに

Wolframさんの本を読んでいるとき、突然頭に浮かんだ、「ヒュームとカントの議論を、2種類の人工知能のアルゴリズムの違いの問題に移して考えられるのでは?」という私の突拍子もない妄想に、納得いただけただろうか。もしこれが可能なら、人工知能のアルゴリズムと、人間の脳ネットワークをさらに比較することで、「ヒュームとカントの議論」を脳科学の問題として捉えられるかも知れない。もちろん哲学者は反対すると思うが(例マルクスガブリエル「私は脳でない」https://aasj.jp/news/philosophy/12813 )、「生命科学の目で見る哲学書」を書いてきた私の動機は、まさにこれだ。ただ、哲学議論をそのまま脳科学に移してしまうと、説明は可能なのだが、表面的で、脳科学が十分進んでいない以上、哲学議論を繰り返すのと変わりがないことになる。

しかし、今回見たように、より操作が可能な人工知能に哲学問題を移せるとしたら、より実験的に問題にアプローチできる。その意味で、人間の知性は全て経験のみにより形成されるとするヒュームの思想やその問題が、ChatGPTとして実験的に確かめられるとすると、これまで議論以外に方法がなかった哲学のあり方に、全く新しい光がさすと言えないだろうか。既に述べたように、ChatGPTはチューリングテスト的には人間の行動と変わるところはなく、その意味で膨大な経験の塊を代表している。

ところがWolframさんが指摘したように、そしてヒュームに対してカントが批判したように、経験のみから生まれる知性には抽象的処理が出来ないという問題が、人工知能のアルゴリズムの検討から明らかになる。もちろんカントが指摘した絶対的理性が、Wolfram/alphaの人工知能に移せるのかどうか私にはわからない。しかし、人工知能の新しい課題として、十分実験可能な課題といえる。

同じように、人間社会に人工知能を適応させるため、道徳などを人工知能にどう導入するかが議論されている。しかしこの議論は、素人の私から見ても、単純な学習の問題としてすませているように思う。考えてみると、道徳概念や科学的概念などは、人間と人間の間の対話を基礎に生まれる。ところが現在の人工知能は、一つのネットワークに学習させるという点に主眼が置かれ、人工知能間の対話という発想はあまりないため、おそらく自然に新しい道徳概念や科学概念が生まれるようには思えない。

幸い人間にフレンドリーな人工知能を目指すChatGPTもWolfram/alphaも、ともに自然言語をインプット、アウトプットに使うよう設計されている。とすると、今後使用されているアルゴリズムを超えて、人工知能間の対話が可能になるかも知れない。これが実現すると、おそらく道徳とは何か、あるいは人工知能で新しい科学的概念を生み出せるかと言った問題に実験的にアプローチできるかも知れないと妄想してしまう。

最近になってChatGPTについて知るまで、人工知能の可能性について、便利という以外に考えたことがなかったが、今始めて人間を理解するための新しい方法論が生まれたと実感している。人間を人間たらしめる、言語、道徳、科学などがどう生まれるのか、ひょっとしたら生きている内に理解できる日が来るのではと期待している。

2023年1月4日

生命科学の目で読む哲学書、第20回は、デビッド・ヒュームだ。個人的感傷だが、ついにヒュームに辿り着いたという気分でほっとしている。と言うのも、座右において何度も読み返したというわけではないが、彼の著作を最初に読んだとき以来、ヒュームは私にとっては最も信頼でき、親近感がある哲学者だった。だから今回は当然ベタ褒めになる。と言っても、これまで読んだことがあるのは世界の名著「ロック・ヒューム」の中に掲載されている人間本性論だけだが、一目惚れするには十分だった。ほぼあらゆる点で彼の言葉に納得したし、彼以前の哲学者に必ず感じる違和感が全くなく、極めて現代的な思想だと思った。ただこれまで所有していた彼の著作はこれ一冊で、収録されているのは若きヒュームが「人間本性論:Treatise of Human Nature」として残した3部のうちの、ほんの一部の抜粋だけだった(それでも面白いので、彼の思想を理解するという目的にはこの本か、本性論から10年後に書かれた短い著作「人間知性の研究」でいいと思う)。

中央公論社世界の名著 ロック・ヒュームで、どちらも代表作の抜粋が掲載されている 。示したのはヒュームの部分の目次 ただ、私はこの機会に、生命科学者として過ごしてきた視点からもう一度ヒュームの重要性を理解しようと、古本も含めて六冊を購入して読み通してみた。そして、ヒュームがそれまでの哲学を突き抜けて、現代の生命科学から見ても十分納得できる思想へと高めるのに成功していることに感心し直した。そこで、現代生命科学の考えも引用しながら、ヒュームの思想紹介を試みた。

今回読んでみたヒュームの著作。多くが手に入ると言うことは、ヒュームファンも根強くいると言うことか?私の文章の中の引用は全て上段の三冊からの引用で、掲載ページはスキップしていることを断っておく 写真は今回読んでみた著作だが、宗教についての二冊を除くとそれぞれ大部で読み応えのある本なので、個別に解説することはしない。代わりに生命科学者としての視点から見たとき、なぜ私がベタ褒めしたくなるのか、ヒュームの素晴らしさ、特に生命科学の目で読んだ時の素晴らしさを紹介したいと思う。その前に、それぞれの本の成り立ちを少しだけ解説しておこう。

ヒュームは1711年、スコットランド生まれで、最初の重要な著作「人間本性論」三冊はなんと28歳で書き上げ出版している。内容については追々説明するが、若干28歳の若者が、それ以前の哲学者が全く到達できなかった思想的地点に到達し、その内容を見事に伝えているのを見ると、まさに天才が生まれたとただただ驚く。とはいえ書き方のスタイルは成熟していると言うより、若いエネルギーに満ちた感じだが、他の思想を皮肉っている箇所も多々ある。これほどの著作なのに、残念ながら18世紀初頭という思想状況では早熟すぎたのか、見向きもされなかった様だ。これだけの著作を書き上げて無反応では腐るのも当然だ。その後は哲学から身を引き、保守的政治信条を持つ行政官として、政治論や、有名な「イングランド史」の執筆にあたり、この業績により有名になる。それでも哲学を諦めたわけではなく、30代では「人間知性についての哲学的試論」をまとめ直した「人間知性研究」を発表、そして晩年、死後に発表される宗教論集をまとめている。死後に発表された宗教論集と「人間本性論」を読んでわかるのは、28歳から亡くなるまで、彼はみじんも揺れることのない思想を持ち続けていたことだ。そして、どんなに合理的な装いをかぶっていても、彼以前の哲学が最後のところで捨てられなかった、目的論や先験的因果性といった超越論的的思考の残滓から完全に解放されていることだ。

イギリス経験論でのデビッド・ヒュームの位置 本来イギリス経験論は、先験的な生得観念を否定する革新的な思想で、もちろん現代にも通ずるし、個人の経験からスタートするという意味では、科学と最も親和性がある。しかしロックやバークリーでは、生得観念や先験的概念からの脱却が目指されたにもかかわらず、その作業は中途半端で終わってしまた。例えば以前ロックについて紹介したとき、彼の人間悟性論から以下のフレーズを引用した。

「私たちの理知は次の絶対確実で明白な心理すなわちある永遠の、もっとも力能あり、最も知るものがいるという絶対で明白な心理の知識へ私たちを導く。誰かある人がこのものを神と呼びたがるかどうかは問題でない。そうしたものがいるというそのことは明白だ」

この様にロックは、神のような先験的概念を簡単に認めてしまう時がある。これがロックを読むときのフラストレーションの原因だ。

さらにバークリーに至っては、生得観念を排除し、個々の経験のみに基盤を置いたときに必然的に向かうべき問題、「私の世界とあなたの世界に共通性はあるのか?」という問題に対し、実在世界の存在をためらうことなく否定して、人間は神により提供されるバーチャルリアリティーの中に生きているとする、極めて非常識な思想のジャンプを平気で行った。問題設定という点では優れていても、信頼できない。このように、ロック、バークリーまでは、経験論は現代の科学から見て納得できない部分が多かった。

これに対し、ヒュームは、ロックのように思考の矛盾をそのままにしない知性を有しており、またバークリーの様に思いつきに遊ぶことなく、極めて常識的に思考をすすめることができる天才だった。この結果、生得観念を否定し、個人的経験からスタートしたとき必然的に生じる経験論の様々な問題を解決することに成功している。

もちろんヒュームも、ロックやバークリーの経験論の基礎的枠組みを高く評価している。これはヒュームの哲学書も「人間の性質(human nature)」や「人間知性(human understanding)」というタイトルを使って、経験論の本質は人間の経験と理解の解析から始めるべきであり、この作業が人間だけでなく世界の理解につながることをタイトルで表現していることからもわかる。例えば「人間本性論」の冒頭では、科学も含めて全ての学が人間本性論から始まるべきであると語っている。

「あらゆる学は、多かれ少なかれ人間の本性に関係を有し、人間本性からどれほど遠く隔たるように見える学でも、何らかの道を通って、やはり人間本性に結びつく。数学、自然哲学、および自然宗教でさえ、ある程度人間の学に依存している。」 (

バートランド・ラッセルの様に、ヒュームは科学の合理性を否定していると考える人もいるし、ヒュームも科学とは何かについて正面から議論した形跡はない。しかし上の文章は、科学が人間とは無関係な、何か絶対的基準に従っているのではなく、人間の本性から離れられないと言っているように読める。さらに驚くのは、自然宗教という言い方で、宗教すら人間から考えるべきであると、それまで誰も明言できなかったことを述べている点で、まさに時代を超えていた。

さて、これまでも議論してきたように、経験論を哲学的に完成させようとするときの最大の問題は、個人の経験と世界の普遍的実在(他の人と同じ世界を共有しているのかという主観主義の問題)との関係が曖昧になる点だ。繰り返すが、ロックはこの問題に全く取り組んでいないし、バークリーは我々観念が経験を通してしか形成できないことを認めた上で、経験が外の普遍的世界に由来することを否定し、神が起点となるバーチャルリアリティーに解決を求めることで、経験の普遍性を保証しようとした。

この課題を解決するためには、個々人の経験が異なることを認めた上で、個人の経験を当事者以外の人も納得できる普遍的経験へと高めることが必要になる。(本当はここまでややこしく哲学的考えなくても、私たちは他の人たちと生きる中で自然に普遍的世界を共有しているのだが、哲学では、「本当?」と問うため、どうしてもこんな議論になる。)

私の意見をまず述べると、厳密にこの個人の経験の普遍性の根拠を求めるとすると、ガリレオに始まる科学的方法以外はこれに成功していないと言うのが答えだ。残念ながらヒュームはガリレオの科学的方法について言及はしていない。しかし、普遍性も個人の経験から拡大していく以外にないとする点で、経験的普遍性を獲得するために科学が守っている重要な条件に気づいている。

彼の経験論が最初に問うのは、世界を認識する方法、すなわち私たちの観念がどう形成されるかで、彼の考えは現代の脳科学に近い。彼は知覚を、直接の知覚認識としての「印象:Impression」(例えば一次感覚野までの認識に近い)と、印象やその他の感覚や記憶を総合した結果としての「観念:idea」(最終的に脳内に形成される表象)にわけている。この区別についてヒューム自身が読書を例にして、「我々が本を読むとき、視覚や触覚から直接生じるインプットが印象で(例えば紙や文字の形)、印象として得られたイメージに関する記憶も含めて、その印象に誘発されて現れる全てが観念である」とわかりやすく説明している。

そして最も重要なのが、印象と観念の階層性をヒュームが厳密に規定している点だ。これがヒュームの経験論を現代の脳科学に近づけている。まず人間は印象なしに観念を得ることはない。彼は羽を持つ馬ペガサスを例として使っている。ペガサスなど誰も見たことがない。馬や羽の印象は直接得ることが出来ても、ペガサスを印象として得ることはない。しかし、馬や羽の印象は観念へと統合されたあと、観念の中で自由に組み合わされて、羽を持つペガサスを構想することは出来る。重要なのは、馬や羽の印象なしに、ペガサスの観念はない点だ。

このように、印象(感覚による直接表象)と観念の階層性・順序を厳密にすることで、生得観念や宗教をはじめ、観念に由来するあらゆる概念を拒否することが出来る。これは観念として存在できるからと言って、その観念が印象と結びついていない限り、実在性を主張できないことを意味する。例えば私も神の観念を有しているが、これは印象を通して得たものではなく、様々な印象や記憶、そして観念が合わさって脳内に形成された観念だ。もし神が直接印象として現れたことがないなら、神もペガサスと同じで、その実在は否定されることになる。

ただ、ここまでは個人の認識についての話で、次に立ちはだかるのが、個人が経験する印象を、客観的・普遍的な世界の印象として他の人と共有できるかという問題だ。この問題は、印象にとどまらず他の人から習った知識とは何かという問題にも拡大する。

何度も繰り返すが、例えばバークリーは、この問題に対して、共有出来る共通の世界が実在することを完全否定している。代わりに、人類が共有する神(あるいは人類が等しく支配される神と言ったほうが良いかも)が存在し、そこから共通の印象が供給されているという、かなり非常識な答えをひねり出した。これはバークリーが神以外に万人に共通性の存在を思い付かなかったためだろう。

これに対し、ヒュームはそれまで誰も考えたことがないウルトラCの答えを提示する。これが、「世界と対峙する自己」の否定だ。「世界と対峙する自己」はデカルト以来、合理主義哲学の核心だったが、ヒュームはこれを全否定するところから始める。「え!どうして自己を否定できるの?自己を否定するとは非常識ではないか?」とほとんどの読者は意外に思われるだろう。これについて、まず第一巻の最終章「人格の同一性」に書かれている彼の言葉を聞いてみよう。

「我々が精神(mind)と呼ぶ物は、ある諸関係によってむすびつけられ、間違ってではあるが、完全な単純性と同一性を付与されていると想定されているところの、互いに異なる諸知覚の、堆積または集合である」

「精神は、様々な知覚(表象)が次々とそのうちに現われる、一種の演劇 (theatre) である。そのうちにおいて、様々な知覚が、通り過ぎ、引き返し、滑り去り、限りなく多様な姿勢と位置関係でたがいに交わるのである。正しく言うならば、そこでは、一つの時点にはいかなる単純性もなく、異なる時点を通してはいかなる同一性もない。 われわれが、そのような単純性と同一性を想像しようとする、どのような自然な傾向をもとうとも、そうである。 [しかし、] 演劇の比喩に騙されてはならない。精神を構成するのは、たがいに継起する知覚(表象)のみであって、われわれは、これらの情景が演じられる場所 (舞台)についても、その場所を構成する素材についても、ほんのおぼろげな観念をももっていないのである。」

このようにヒュームは、ロックのタブラ・ラサ=何も書かれていない紙、の考えを徹底させ、自己の精神が外界と独立して存在するのではなく、自己の精神も、外界からの印象や観念、そして記憶の集合にすぎないと言い切っている。すなわち、自己の精神は外界と一体で(我々自身も自然の一部といった意味)、外界なしに「自己」も存在し得ないと明言している。この結果、個人の経験は多様でも、その経験は自己より以前に存在する共通の世界に由来しており、自己といえども共通の世界から独立することはできない。

少し現代生命科学的に考えてみよう。例えば、私は生物38億年進化の結果であり、自然の産物以外の何物でもない。こうして生まれた私の脳には、他の人とは異なるインプットが入り続けた結果、現在の自己が形成されている。この意味で私の身体も脳も、自然の中の唯一無二といえる存在になっている。しかし、決して私の身体も精神も自然から独立して存在することはない。そもそも時間から独立して不変の自己など存在しない。ヒュームの考えは、この生命科学の視点とほぼ一致する。

ヒュームはこの刻々変わる自己の精神の舞台(ロック的にはタブラ・ラサ=自己)については結局何もわかっていないと言っているが、現代の脳科学から考えると、この舞台こそが我々の脳で、経験が集まってアイデンティティーを形成する基体になる。確かに、私たちは自分の脳を対象として覗くことは出来ない。しかし現代の脳科学者は、発生過程で形成された脳内神経ネットワークとよぶ舞台の上で、多くの経験を通して自我が形成され、時間と共に刻々変化していると考えている。そう考えると、脳科学をほとんど知らないヒュームの言葉は革新的だ。

ヒュームの答えは、経験の共通性を確保するため、自己を残して対峙する世界を否定したバークリーと真逆だが、個人が他人と同じ世界を共有しているのかという問題には見事に答えている。すなわち、自己は世界と一体化しており、世界が自我より先に存在し、自我の形成に寄与する。これは世界の実在を否定するバークリーの考えより遙かに常識的ではないだろうか。自己を世界や自然から生まれた産物と認めれば、共通の世界は存在しなければならない。

以上、印象と観念の階層性、そして外界や自然と直結した観念や記憶の集合としての自己という原則に立つと、合理主義哲学にも影響を及ぼしていた宗教的残滓は思考の枠から追放される。その結果、それ以前の哲学者と比べると、ヒュームは宗教や身体から独立した魂などに対して、徹底的に否定的だ。

「人間精神が思念(観念)を形成することができる任意の対象の、作用に関するものであれ、持続に関するものであれアブリオリな結論には、何の基礎もない。どんな対象も一瞬後に、完全に非活動的になること、あるいは消滅することが想像できるのであり、そして、 「われわれが想像できることは(現実にも)可能である」ということは明白な原理である。ところがこのことは、物質について真であるばかりでなく、精神についても真である。すなわち、延長する複合的な実体について真であるばかりでなく、単純で延長していない実体についても真である。いずれの場合にも、魂の不死性を主張する形而上学的議論は等しく非決定的であり、いずれの場合にも、道徳的議論と自然の類比性からの議論とが等しく強力で説得的なのである。」

「私の持つ諸知覚が、深い眠りなどによってしばらくでも取り除かれるとき、その間は、私は自己を知覚していず、私は存在していないと行っても間違いではない。また、死によって私の諸知覚が全て取り除かれるなら、すなわち私の身体が命を失った後、私が考えることも、感じることも、見ることも、愛することも、憎むことも出来ないならば、私は完全に消滅するであろう。」

このように、身体と精神は一体で、死により身体とともに精神も自然から消失することを明確に述べてしまうと、宗教の入り込む余地はない。そして、晩年彼は「宗教の自然史」を著し、宗教を人類の歴史の一環として捉える極めて近代的宗教観に至る。特にこの本の中で、多神教と一神教を文明史として捉え、一神教の残酷性を指摘したり、多神教の合理性を指摘したりしているのを読むと、その先進性に驚く。読んだことはないが、彼が「イングランド史」で示した歴史家の視点を晩年に宗教に向けたと思える素晴らしい著作なので、一読を勧める。

自分も他の人間も全て自然とつながっており、外界=自然が個人の存在に先行して存在することを認め、さらに宗教のような観念ファーストの世界を否定すると、我々自身も含めて世界や自然が、理解すべき対象として改めて現れ、それらについて共通の理解を追求する基盤が整い、自然に観念ファーストのねつ造や作り話は排除される。ヒュームは科学について何も語っていないが、このことこそが私が、ヒュームは科学の成立条件に気づいていたと思う理由だ。世界について、普遍的・客観的理解に到達できるかについての議論を可能にする土台を用意したと言う点で、ロックからヒュームまでのイギリス経験論の果たした役割は大きい。

知識と蓋然性 以上述べた条件を確認した上で、理性による普遍的理解とは何かを議論したのが、「人間本性論」第一巻、第3部「知識と蓋然性」だ。ヒュームは普遍的理解を、哲学や科学の問題にせず、我々はどうすれば正しい理解を得られるのかと言う、身近な問題として議論している。ヒュームは「正しい理解」を「信念(belief)」とわかりやすく表現した上で、「信念は因果関係からのみ生じる」として、因果性が理解できているかどうかを普遍的理解の原則に置き、この章で様々な例を挙げて詳しく解説している。

あまりに身近な問題を取り上げて議論しているので、哲学的議論が好きな人には少し回りくどい感じはあるかも知れない。詳細をすっ飛ばして、全体から得られるメッセージをまとめてしまうと、「正しい理解かどうかを決めるためには、その現象の原因が何か?を探り続ける以外に方法はない」という結論になる。言い換えると、原因がわからないことは、決して普遍的な正しい理解に到達できないというわけだ。理解にとっての因果性の重要性というと、世界の4因を提案したアリストテレスが有名だが、ヒュームの因果性は、因果性の判断が必ず経験を通してしか可能でなく、判断のための先験的で絶対的な基準というものはないとする点で、従来の因果論とは全く異なっている。例えば以下の文章。

「我々が全ての新たな算出に対する原因の必然性(必要性)の意見を導出するのは、知識からでも、学問的推論からでもないのであるから、この意見は、必ずや観察と経験から生じる物でなければならない」 (人間本性論 木曽好能訳 法政大学出版社)

勿論ヒュームも、代数学や物理学で、経験を超えた法則や公理が存在する可能性を理解している。しかし、ヒュームは公理や法則も、結局人間の経験を通して得られたことを説明するために考案されたもので、観念に先験的に埋め込まれているわけではないという立場を貫いている(これについては後に)。

ではどのようにして経験から正しい因果性の理解が生まれるのか?難しく考える必要はない。個人的経験から判断される因果性とは原因と結果という順番がはっきりした関係(隣接と契機と読んでいる)なので、当然自分で見たことが最も確かだ。例えばAさんがBさんを押したこと、その結果Bさんが倒れたという二つの現象を見るとする。この時、Aさんが押したのが原因でその結果Bさんが倒れたというのは誰もが正しいと理解する。このように印象を通した直接的経験は、原因と結果の連結を確実に判断しやすい。

印象を通して理解した因果性のみ認める立場をとることで、観念的因果性を否定することが出来る。例えば、自分の住む世界は神が創造したと言う考えは、神が原因で世界があるという多くの宗教で見られる因果性だが、神が印象を通して得られた観念でない以上、神が原因であるというあらゆる議論は観念的因果性で、正しい理解ではないことになる。

それまでの哲学では、原因と結果の間に必然的性が認められれば因果性があると考えた。例えばアリストテレスの目的因のように、時間的順番が逆になっていても良かった(目的が原因になることは、まだ見ぬ未来が原因になること)。すなわち、必然性の判断基準は我々の経験とは無関係に存在していた。現代の科学者の中にも、宇宙の始まり様に原因を遡れないものについては、宇宙の法則は神が決めたものだと、超越的に決められた必然的関係を認める人もいる。また我々も「宇宙の法則」などと簡単にいってしまう様に、我々の頭は超越的必然性を認めてしまうよう出来ている(この点の脳科学については元旦に紹介したところだ:https://aasj.jp/news/watch/21240 )。その意味で、ヒュームが先験的因果性を否定し、因果性は経験でしか判断できないと言明したのは革新的だ。

ただ印象を通した因果性のみ認める立場に立つと、個人的な因果性経験と判断以外を認めない主観主義に陥る心配がある。これに対し、ヒュームは「個人の印象を超えた」因果性についても理解する方法が存在することも様々な例を挙げて示している。例えば、昔の経験の記憶を呼び起こすことによる因果性の理解や、経験はしていないが知識に基づく因果性の理解だ。歴史的事実を例に、ヒュームは個人の経験によらない因果性の可能性を次の様に述べている。

「精神は、原因または結果からの推論において、それが見ているか記憶している対象を超えたところに目を移すが、それらの対象を全く見失ってはならず、印象あるいは少なくとも印象と等価である記憶の観念を全く交えずに、それ自身が持っている観念だけに基づいて推論してはならない。原因から結果を推論する時、我々はこれらの原因の存在を確立しなければならない。これを行う方法は、ただ二つである。一つは我々の記憶か感覚の、直接的な知覚作用による。もう一つは他の原因からの推理によるのであり、我々はこれらの原因を、上と同様に、現前している印象か、それらの原因からの推理かによって確かめなければならず、あとの場合には同じ過程を繰り返して、最後には我々が見ているか記憶しているある対象に至るのである。

と直接の印象に基づかない因果性を我々は推論できると述べた上で、

「このことの例を挙げるためには、歴史の任意の一コマを選び、いかなる理由で我々がそれを信じたり否定したりするのかを考察すれば良い。例えば、我々はシーザーが3月15日に元老院で殺されたことを信じるが、それはこの事実が、この事件にまさにこのときとこの場所を指定することに同意する歴史家の一致した証言に基づいて確立されているからである 」(人間本性論 木曽好能訳 法政大学出版社)

と個人の印象を超えた因果性の理解が可能であることを述べている。重要なのは、歴史的事実を認める際も、原因は必ずだれか個人の印象として発生している必要があり、それをたどっていければ、誰もが共有できる事実として判断できるというわけだ。この考えは、一定の手続きに基づき経験(実験結果)を共有し、それを共通の事実として積み重ねていく科学に身を置く我々には当たり前のことだ。

言い換えると、我々は身近な因果性についての経験を繰り返すことで、何を正しい因果関係かを判断する体系を精神に形成することが出来、何事もこの体系に沿って考えることで、真実について直接経験していないことの因果性を推論することも可能になると述べている。そして、因果的判断力により裏付けられた知識は、人類全体に共有され、また歴史を超えて共有できるとヒュームは考えている。結果、見たこともない過去の因果性についても私たちは知ることが出来る。この点は、以下の文章で最もわかりやすく述べられている。

「私は、見てもいず覚えてもいないローマの観念をいだくが、この観念は、私が旅行家や歴史家の話や本から受け取ったことを覚えている印象に、結びついている。このローマの観念を、私は、地球と呼ばれる或る対象の観念の上の特定の位置に、位置づける。私は、その観念に、特定の政府や宗教や風習の観念を結びつける。 過去を振り返って、それの最初の建国、さらには、幾度かの変革、成功、失敗等を考察する。 これのすべて、また私が信じる他のすべてのことは、観念にほかならないが、習慣や原因と結果の関係から生じる勢いと定まった秩序によって、それらの観念は、単に想像力の産物である他の諸観念とは異なるものとして、際立つのである。 」(人間本性論 木曽好能訳 法政大学出版社)

実に常識的、フレキシブル、そして近代的な考えではないだろうか。要するに、観念的な問題、例えば世界は現実か、幻想かといった問題から、完全に自由になっている。事実ヒュームは「このような観念的問題は全く重要でない」

「感覚から生じる印象については、私の意見ではそれらの究極的原因は、人間理性によっては全く解明できず、それらが対象から直接生じるのか、それとも精神の創造的能力によって生み出されるのか、それとも我々の存在の創造主から得られるのかを確実に決定することは、常に不可能であろう。またこの様な問題はわれわれの現在の問題にとって、少しも重要でない。われわれは、われわれの知覚(感覚の印象)が真であるか、それらが自然を正しく表象しているか、それとも単なる感覚の錯覚であるのかを、われわれの近くの整合性から推理することができるであろう」

要するに、私たちが感覚を通して印象を得られるメカニズムが理解できていないのに、自分が見ている世界がリアルか幻覚かなど問うことは意味がない。そして、経験のリアリティーについては、経験を重ねるうちに、自然に理解できる様になるもので、それについていちいち議論を繰り返すことは、何が正しいかを判断する議論の前提として何の重要性もないと言っている。こうしてついに、観念的に絶対的基準を設定してそれに頼ることをしない、科学的方法と重なる経験論の究極地点に到達している。

このヒューム思想の近代性をさらに高めたのが、蓋然性(probability)、すなわち「確からしさ」の概念を人間の判断の重要な要素として導入した点だろう。すなわち「正しさ」についても、100%真実であるかどうかにこだわる必要はなく、「まだ不確かさの伴う明証性

なぜ蓋然性の導入が近代的なのか?最も重要な理由は、世界の理解から絶対的「確かさ」の必要性を排除できることだ。例えば現代科学では、どんな現象についても100%説明可能だとは誰も思っていないし、個人の経験は常に偶然かも知れないと疑ってかかるのが常だ。一方、宗教や超越論的議論には常に絶対的真実が登場する。アインシュタインは量子力学について「神はサイコロを振らない」と言ったそうだが、アインシュタインが神を信じていたかどうかは別として、神(宗教)とサイコロは相容れない。というのも神は常に決定論的原因になる。一方、量子力学を持ち出すまでもなく、科学、特に生命科学にとって確率の概念は自明のことだ。

ただ、ヒュームの言う蓋然性は、サイコロの目の様な偶然の出来事のみに関わる蓋然性ではない。偶然や蓋然性を扱う数理理論、すなわち確率論は17世紀には広く知られる様になっており、おそらくヒュームも16世紀に出版されたカルダーノの「サイコロ遊びについて」を読んでいたのではないだろうか。彼は蓋然性(probability)を、「偶然に基づく蓋然性と、諸原因から生じる蓋然性 」

一方、「諸原因から生じる蓋然性」 と定義された概念は、我々の理解や判断に関わる蓋然性を導入し点で重要だ。たとえば、サイコロを振って繰り返し1の目が出るとすると、何かいかさまの仕掛けが隠れていると思う。すなわち、何か原因があると勘ぐる。しかし、私たちはその仕掛けが密かに組みこまれた現場は見ていない。すなわち原因について直接経験はしていない。それでも、普通のサイコロの振る舞いについて知っておれば、原因を経験しなくとも、高い蓋然性でいかさまが仕組まれていることを確信できる。これこそが、諸原因から生じる蓋然性で、直接経験できない因果性についても、経験した結果と、記憶をすりあわせて判断することが出来る。

また蓋然性を導入することで、私たちの経験は時間を超えて未来の世界と関わることが出来るようになる。蓋然性が過去の経験を反映する様に、我々の現在・過去の経験は、経験していない未来についての判断も可能にする。すなわち、未来の多くは、過去や現在の経験の結果として存在することになる。こうして私たちは経験していない未来を、過去・現在の経験と結合することが出来る。過去・現在に繰り返す現象からその蓋然性が判断でき、私たちは未来の可能性を推論し、まだ経験していない未来のための現在の行動を可能にする。

このように、経験と観念の階層性を明確にし、自己を外界と一体化することで、他の人と経験を共有出来る様にし、蓋然性導入により過去、現在、未来の世界を連続させることで、ヒュームの人間のunderstandingについての追求は完成する。そして最後の決め言葉、

「精神は、単に蓋然的である。(ありそうな)事実についての推論を行うとき、その目を過去の経験に向け返すのであり、過去の経験を未来に投影することによって、その対象についての多くの互いに反対の像を提示されるのである。これらの像のうち、同種のものが結合し一つの精神作用へと融合することによって、この作用に力と精気を与える

以上がヒュームの「人間本性論 第一巻知性について」の私のまとめになる。なんといっても、若干28歳のヒュームが、私たち現代の科学者が共有している、世界と人間の知性についての理解に匹敵する、彼以前には見られなかった近代的理解に達しているのに驚く。しかし、こうしてうまれた近代思想は、早熟だったのか、あるいは社会に受け入れられなかったのか、その後の思想、例えばドイツ観念論と呼ばれる哲学はヒュームの近代性を後退させていった様に感じている。これについては次回カントを考えるときに議論したいと思っている。

情念と道徳 ヒュームの近代的思想を理解するためには、一巻で十分だと思うが、人間知性の研究は第二巻「情念について」、そして第三巻「道徳について」、と続いていく。人間の本性を知りたいというヒュームにとって、これは当然のことだ。そして何よりも重要なのは、情念や道徳は、ヒュームが「経験の集合にすぎない」と否定した「自己」を考えるために重要な起点となる。現代的に言うと、辺縁系に形成される感情やモチベーションの反応パターンが「主観的自己」として経験の選択などに関わるのと同じイメージだ。ヒュームも人間の精神を理解しようと考えを巡らせるうち、情念を核に自己を再定義できると気づき、続く2章を加えたのだと思う。

ただ、これに気づいたのはヒュームだけではない。以前述べた様に(https://aasj.jp/news/philosophy/18885 )、快、苦という感覚から、愛や憎しみ、さらには道徳と言った観念が生まれ、私たちの精神を支配していることを明確に述べたのはスピノザだ。ヒュームがスピノザを深く読み込んでいたことは間違いなく、2巻、3巻で述べられた多くの思想もスピノザに負っている様に私は感じた。ただ、大きな違いは、ヒュームが「因果関係から形成する判断に伴う信念 」、すなわち知性の形成を駆動する力動として、情念を位置づけた点で、これにより現代の辺縁系の脳科学に近いレベルに到達している。先に述べたように、ヒュームは自己という精神の基体を否定したが、近代的自己のありように既に気づいていた。このように、情念、道徳についての2巻は、彼の思想が完成するためには欠かせないのだが、大枠はほぼスピノザの思想に似ているので、特に注目すべきポイントだけに絞って簡単に紹介する。

ヒュームの情念はPassion の訳で、我々の精神を支配して動かす力動と考えればいい。また、情念は、誇りや卑下、愛や憎しみのような極めて複雑な様相をとるが、詰まるところ我々が感じる快、苦の感情に由来すると以下の様に述べている。

「快と苦は美しさと醜さに必然的に伴うものと言うだけではなく、まさにそれらの本質を成すのである。」 (人間本性論 木曽好能訳 法政大学出版社)

この点はスピノザと同じだが、ヒュームは情念をより分析的に捉えようと努力している。例えば、

「我々が自己と呼ぶこの諸知覚の結合した契機は、常に情念の対象ではあるが、これがそれら情念の原因であることは不可能である」

と述べて、同じ経験をしても、あるときは快と感じ、あるときは苦と感じることから、情念は決して外界からの印象や経験に直結することはないといった分析をおこなっている。そして、諸知覚が結合した契機は、常に情念の対象になると述べて、情念により諸知覚がまとめられていると考えている。その上で、情念は複雑だとはいえ決して理解不可能なものではなく、「印象と観念」と同じように、その原因について分析的追求が可能で、新たな方法が登場する未来では十分解明できると期待している点で、スピノザより近代的だ。例えば複雑な情念の例として、誇りと卑下を取り上げ、これらが私たちの精神に影響するとき、情念の原因を一つ一つたどって理解することは重要だが、利用可能な方法論では分析が極めて難しいことを明言している。

「仮に一つ一つの異なる原因が、異なる原理の組によって、誇りと卑下の情念に適合されているとしよう。その場合人間の精神は、これらの情念を引き起こすのに必要となる途方もない量の原理を背負い込むことになる。しかし、人間の精神は極めて限られた基体に過ぎないから、このようなことは不可能であると考えるのが正しいであろう。 だから、この点で精神哲学は、自然哲学がコペルニクスの時代以前の天文学に関してそうであったのと同じ状態にある。」

この中で「人間の精神は・・・途方もない量の原理を背負い込む 精神は極めて限られた基体だから コペルニクスの時代以前の天文学

これを現代の脳科学に移してみると、脳は有限だが、そこに存在する脳回路とその活動は無限なので、部分の理解は大事だが、それを積み重ねても脳全体の理解につながらないという認識と同じだ。そして21世紀に入ってコンピュータによるdeep learningを用いたデコーディングの技術で、脳のある領域の活動傾向を理解することが可能になり、特定のインプットに対する活動を予測することも出来る様になっている。すなわち、新しい解析手法により、理解が進むことになる。

さらに情念の追求にあたって、ヒュームは実験的研究の重要性すら言及しており、自分の思考を重ねて答えを得ようとするスピノザとは、この点で異なっている。例えば情念について、

「誇りや卑下を生み出すのに必要な全ての内的原理が全生物に共通であり、これらの情念を引き起こす原因は同一であるから、これらの原因が動物全体を通じて同じ仕方で作用すると結論することは正しいであろう」

と述べて、動物と人間を比べている点、あるいは誇りと卑下、愛と憎しみという4種類の情念の関係を理解するために、「新たな実験をいくつか行うことが適切だろう

このように人間の情念についてこれからも研究を続けていくべきであるとした上で、第三巻で、人間を支配するもう一つの因果性、道徳の理解へと進む。

深入りしないで、簡単に彼の道徳論のポイントだけを整理しておこう。道徳は、個人の行動を最終的に決めるときの基準と考えられているが、1巻での知性と、2巻での情念が交わり合う接点でうまれると言うのがヒュームの考えだ。しかしながら、ヒュームは道徳とは知性により支配される基準だなどと単純には考えない。実際、第三巻は「道徳的区別は理性から引き出されるのではない 道徳は判断されると言うより感じ取られるという方が適切である」 道徳的な善と悪を区別して知らせる印象は、特定の種類の苦あるいは快に他ならない

ただ、道徳は感情そのものではない。当然、情念により経験が整理され自己の形成が進むにつて、知性や理性が情念と相互作用しはじめ、優位に立とうとする。この相互作用の中で、それぞれの自己に道徳が生まれるが、道徳は決して理性を代表していない。重要なのは、より人間の本性に沿った自然の道徳が生まれることだ。

この理性との相互作用についてヒュームは

「理性が我々の振る舞いに影響し得るのは、2つの仕方でだけである。理性が、情念の本来の対象である物の存在をわれわれに知らせることによって情念を引き起こす場合か、理性が、情念の本来の対象である物の存在を我々に知らせることによって情念を引き起こす場合か、理性が原因と結果の結合を見つけ出し、それによって、我々が何らかの情念を活動させる手段が得られるようにする場合かである。

と述べている。わかりやすく言ってしまうと、情念はより自然的感情に由来するが、そのルーツを知り、その発現を理性によりコントロールできることを述べている。繰り返すが、間違ってはいけないのは、道徳は理性から生まれ決められるのではなく、あくまでも理性が情念と相互作用する中で生まれる点だ。

そして、こうして生まれる自己の道徳基準は、当然社会と相互作用で変化させられる。この時、社会の基準は、個人の理性の基準に影響し、これを通して情念の活動に影響する。これが社会の正義や道徳と言われるものだが、ヒュームは理性ファーストで個人の道徳を支配する正義や社会の道徳は、決して自然道徳ではないと明言し、なんと王権の優位性すら明確に否定している。最後にこの論理について彼の言葉をつないでみてみよう。

「道徳についての、我々の最初の、最も自然な心情は、我々の情念の本性に基づいていて、我々自身や我々の友人を見知らぬ人よりもひいきする。だから、対立する情念が人々を反対の方向に突き動かし、何らかの合意ないし一致によって抑制されない間は、肯定した権利や所有などと言うものが自然に存在することはあり得ない

「私が既に述べたように,正義は人間の合意から生じる。そしてこの合意は、人間の精神のある性質と外的な対象の配置とが一緒になって働くことからいくつかの不都合への対策となることが胃とされている

「つまり上記の法(財の所有法)は、どれほど必然的であるにしても、全く人為的な、人間の考案にかかる物であること、また従って、正義は人為的な徳でアリ、自然な徳でない。」

「利益が統治に直接の承認を与えるのであるから、利益がなくなれば統治も存続し得ない。公の権力者による抑圧が厳しくて、その権威が完全に耐えがたくなる場合はいつでも、我々は最早その権威に服従する拘束を追わない。

このようにヒュームは、正義とか法自体は、理性に起因する道徳で、個人の情念に由来する道徳を抑制しようとすると明言している。そして彼の理想のは、おそらくスピノザと同じで、個人の情念かを抑圧しない、しかし理性と相互作用の結果生まれる自然道徳が、社会全体と共通性を持つこようになることだったと思う。だからこそ、これを実現するためには、我々は人間の本性を探る手を休めてはならない。

以上が私の考えるヒュームの哲学で、生命科学の目で見たとき、よくここまで現代を見通していたとただただ感心する。カントはヒュームを読んで眠りから覚めたと言われているが、ドイツ観念主義は本当にヒュームを発展させることができたのか?この視点で、次はカントを読んでいきたい。

2022年8月22日

イギリス経験論の哲学者として、教科書的には、イングランドのジョン・ロック、アイルランドのジョージ・バークリー、そしてスコットランドのデビッド・ヒュームの3人が挙げられている。残念ながらウェールズは入っていないが、うまく連合王国を形成する3つの国がバランスよく入っているのは(意味がないとは言え)妙に面白い。ただこれまで私の頭の中には、ほとんどバークリーの占める場所はなかった。と言うのも、イギリス経験論は「世界の名著」しか読んだことはなく、しかもこのシリーズではバークリーは省かれていた。

ともあれ、せっかくイングランド、アイルランド、スコットランドと3人がそろっているのにわざわざ省くこともないだろうと、系統的に読むと決めて「視覚新論」「人知原理論」「ハイラスとフィロナスの3つの対話」(下図)を読んだ。

結論から言ってしまうと、哲学の重要性としては紹介しなくても問題ないのではと思う。ただ、読んでいる間中、飛行機の中で見た映画、「マトリックス」や「Source Code」(下図)が頭に浮かんで来た。脳の中に直接インプットされる仮想現実の世界を何度も繰り返し経験するという話で、私たちの世代よりはるかに仮想現実に馴染みがある若い人と、仮想現実及び仮想体験とは何かを考えるのも、意外と面白いかもしれないと思い直し、取り上げることにした。また、バークリーの仮想現実は徹底した科学否定の立場に立っている点で、科学批判の思想的ルーツについて学べるという、反面教師的意義もある。

参照: https://www.warnerbros.com/movies/matrix

参照:https://film-vault.fandom.com/wiki/Source_Code?file=SourceCode.jpg

さて、3冊を読もうと思って、まず驚いたのは、ジョン・ロックの「人間知性研究」が新刊では全く手に入らなかったのに、上に写真を示したバークリーの3冊は、何の問題もなくネットで新刊を買うことが出来たことだ。なぜよりポピュラーなロックの翻訳は絶版で、バークリーは現在も販売されているのか?バークリーの方が我が国ではより多くの人に読まれているとは思えないので不思議だ。

ともあれ、バークリーの哲学もロックからスタートしている。「人知原理論」の最初にバークリーは、

「人間的知識の対象を吟味しようとする誰にとっても明らかなように、これらの対象は感官に実際に刻印される観念であるか、それとも精神の受動と能動に注意することによって知覚されるような観念であるか、あるいは最後に、記憶や想像力の助けによって形成される観念、つまり、元々今述べた仕方で知覚された観念を複合したり分割したりすることによって、あるいは単にそれらを再現することによって形成される観念であるかのいずれかである」(ちくま学芸文庫 宮武昭訳 認知原理論)

と述べて、経験を通して形成された観念とその処理以外に、私たちの観念は存在せず、生まれついて持っているとされる生得概念は存在しないと述べて、ロックの考えを100%認めるところから始めている。

これは感覚として経験できないことは、観念として持ち得ないことを意味し、例えば「神」の観念が生得的に存在しているとするキリスト教や、「形相」や「目的」のアプリオリの存在を認めるロック以前の哲学を真っ向から否定する。世俗のロックやヒュームと異なり、アイルランド国教会の司教にとっては禁断の思想ではないかと思うが、バークリーがこれをどう解決したかは追々述べる。

前回ロックを脳科学の始まりと位置づけたように、経験論は近代的な思想だ。最近の脳研究に触れたことがある人なら、私たちの観念が全て感覚器を通して形成される「表象」と、それを統合していく記憶や連合により形成されていることについては、ほぼ異論はないはずだ。さらに、脳内に様々な表象が形成されるプロセスを現代的に考えて見ると、生得観念も即座に否定する必要もないかも知れない。私たちの脳ネットワーク形成は遺伝的に支配されており、これが生まれついての傾向として、特定の観念形成へと導くこともあり得る。網膜の像を最初からうまく地球上の事情に適合させられるのも、視覚優位の感覚系を形成できるのも、まさに我々のゲノム進化の結果だ。いずれにしても、感覚なしに経験はない。

このように、経験論は我々の活動に即した自然な考え方だ。おそらく経験論の問題は、生得概念があるかないかではない。経験論の最大の問題は、経験論により、全ての認識は個別で主観的であるという主観主義が際立つことで、生得観念はおろか、私たちの脳内に今観念を形成しつつある物質や事象以外に、自分の感覚とは独立した世界が存在するという確証が持てないと言う点にある。

私たちは通常、私たちの観念とは独立した世界が確かに存在し、私は神戸にいても、東京での事象は実在のことだと確信しており、また東京に行けばそこにいる人達と同じ経験を通して、共通の観念を形成できると考えている。しかし、なぜそう確信できるのかと問われると、結局見たわけではないので、そう思って全く矛盾はないと言う以外の答えはない。実際には、この確信出来ないという不安を動機として、世界の事象を情報化し、現場にいない人にも仮想体験させる技術が、文字の発明以来現在まで発達し続けてきた。その結果、今経験していない事象が確かに私たちに影響できる=因果性を持つことを、ほとんどの人が実感している。例えばウクライナへのロシアの侵略については、実際に戦争を体験しているわけではないが、メディアが提示する仮想体験を介して、現実として理解し、将来を憂う。とはいえ、現代の報道のように、情報化や仮想体験手段がほとんど存在しなかった時代、経験論の立場に立つことで、「経験し考える自分」という主観論が際立ってしまい、今経験していない世界は本当に実在しているのかという問題についての議論が続いていた。

現代人から見ると、馬鹿げた問いに見えるだろう。しかし、仮想体験を提供する報道に囲まれて生きており、仮想体験を事実として実感できる現代と違い、直接経験しないことの実在性は、当時結構深刻な問題だったと思う。この問題へのアプローチの違いが、経験論の3人を分ける。

ロックは、この問題を追求することを諦めていたようだ。ロックは極めて現実的な人で、現在わからないことも、将来探求が進めばわかる様になるのだと明言し、この問題に明確な回答を出すことにこだわらなかった。おそらくロックは、現代我々が経験する時間や空間を超えた仮想体験がいつの日か可能になり、仮想体験も現実と確信できる時代が来ると思っていたと思う。ただ、18世紀に仮想体験を、しかもリアルタイムに体験するなど夢のまた夢で、当時としては考えたところでわからないという割り切りをせざるを得なかった。ロックの「人間知性論」が新しい領域を開いているにもかかわらず、首尾一貫性がないように感じてしまうのは、この曖昧さに起因する。しかし、経験主義を追求することで生まれる主観主義の議論を避けることで、ロックは人間の知性に関する実に様々な問題について考えることが出来、経験論の基礎を打ち立てることが出来た。

これに対しバークリーの答えは「世界は神により与えられる仮想現実以外の何物でもない」と明言することで、経験論という宗教にとっては禁断の思想をキリスト教と両立させているが、彼の考えに進む前に、この問題を科学者の私はどう考えるのか述べておこう。

科学では、脳に形成される主観的観念の外に、万人に共通の世界(リアリティー)が存在するという仮説から始める。仮説と書いたが、この仮説が正しいかどうかを議論することはしない。科学の手順を個別の事象に適用して、私とあなたの間にコンセンサスを積み重ねていく。また世界は個別の脳の中に表象されているとする主観主義も認める。脳科学が進んだ今では当然の話と考えて良い。繰り返すが、科学では、私が主観的に捉えている世界が、万人共通の世界として実在するのかについてはロックと同じで議論しない。代わりに、科学では一つ一つの世界の事象について、主観的観念をすりあわせてコンセンサスを形成する。すなわち科学の究極の目標は、主観的観念に対応する世界が実在しているかを議論することではなく、最終的に地球上の全ての人間が、世界の事象について同じ観念を持つと納得するまで作業を続ける。この作業とはまさに、自分の経験を同じように経験して(例えば実験)もらうことでコンセンサスをとることなのだが、あらゆることを実験で確かめる必要はない。代わりに、自分の経験を他の人にも仮想体験してもらう。例えば科学論文はその例だ。

このように、共通のコンセンサスを得る作業は、わかるまで議論すると言った、話し合いや民主主義ではなく、17世紀初めにガリレオが示した、実験、測定、数理といった、共通の手段の枠内で行われる(これから外れると全てねつ造になる)のが科学だ。これによりロックが人間の理解の基盤に据えた、感覚を通してだけ形成できる主観的な観念を、個人を超えて間主観的に共通な観念の形成へと広げることが可能になる。すなわち、万人共通の理解に到達することが可能になる。だからこそ、例えば重力場のように、私たちの直感を完全に超える観念すら共有できる。

一見この作業は科学者だけの世界に見えるが、人類100億人が科学というシステムに参加する必要は全くない。科学的成果の一部は技術化され、生活世界に導入され、科学的発見を仮想体験できる。すなわち地球上で携帯電話を利用する人間の数だけ、その技術が反映する世界の理解を仮想体験していることになる。どんなに宗教的な人でも、携帯電話を神の道具とは考えないだろう。このように、あなたと私の世界理解が共通であることを確かめ合う能動的な過程を導入することで、私の頭の中の観念が脳の外に本当に存在するかというやっかいな問題に、一つの解決方法を示したのが科学で、これはガリレオ以来現在まで変わることなく続いている。

このように、主観論の問題に対する科学からの答えの鍵は、世界の仮想体験の可能性になるが、これに対しバークリーは、世界を全て神の造った「仮想現実」とすることで、この問題を解決しようとした。

繰り返すが、主観的観念にだけ立脚して世界を考えると、この世界には私以外に存在せず、他人も私の頭の中にだけ存在するゾンビでしかなくなる。しかもその私も死とともに消滅するとなると、今度は世界そのものがないことになってしまう。ロック以前、この主観論の罠を解決する唯一の方法が、例えば「世界の存在は神が保障している」と、世界の絶対的実在の保証を神に頼る方法だ。既に紹介した17世紀合理哲学はこの例だ。国教会の司教だったバークリーも、世界の実在の問題を神に頼る点では同じだ。

しかし、世界の実在の根拠を神に頼る場合、通常は神が私より先に世界を造り、それを私が経験しているという順序が普通だ。旧約聖書に限らず、多くの天地創造伝説はこれに当たる。この考えは、突き詰めていくと、私(現世)と神(来世)の二元論になり、当然経験論とは相容れない。この矛盾を、私の観念(主観)を認めつつ、現世を否定できるアイデア、すなわち「神による仮想現実」というアイデアを着想したのがバークリーになる。

彼の考える世界は融通無碍でわかりにくいが、論理をまとめると次のようになる。「心すなわち知覚するもの以外の実体は存在しない」けれども、私の心と、あなたの心に形成される世界はそれぞれ実在しており、ただあなたの観念の世界が本当にあるかは私にはわからない(屁理屈でしかないのだが)。しかし、世界について他の人と話し合ってみると、それぞれが持つ別々の世界もうまく統合がとれており、個人個人の世界が集まるカオスでは決してない。これは全ての人が知覚を通して実感している世界の全ての観念を持つ永遠の存在者がおり、世界は「この永遠の存在者の精神の中で存在してそれぞれに提供されるからだ」。物質世界が私の外にあるかどうかはどうでも良く、「永遠の存在者」が私たちに、仮想現実(バークリー的には現実になるが)をインプットして、個人個人の観念を形成させている。

これだけ聞くと、何のことやらさっぱりわからないとお叱りを受けそうだが、この辺について「人知原理論」に加えて、プラトンの著書を模して対話形式で自分の考えを説明した「ハイラスとフィロナスの3つの対話」(戸田剛文訳 岩波文庫)も参照しながら、彼の言葉をたどってみよう。

「ハイラスとフィロナスの3つの対話」は、私が知覚するもの以外に実体は存在しないと語るフィロナス(すなわちバークリー)に対し、世界が存在しないなど信じられないと一般の意見を代表するハイラスとの対話を通して、バークリーの世界が説明されている。これを読むと、バークリーとは才気煥発だが鼻持ちならないナルシストだという印象を持つ。一方、こんなペダンティックな本まで書かざるを得なかったのは、彼の仮想現実の世界を当時の人に理解して貰うことに、彼自身苦労していたことがよくわかる。

では、彼にとっての世界とは何か?

「世界という巨大な構造物を構成している全ての物体は、精神の外では自存出来ず、それらが存在するというのは知覚されるあるいは知られるということであり

この回答は、おそらく科学と同じ懐疑論的立場だと捉えれば良い。主観的に感覚され経験されているものは実在と言ってもいいが、今経験していないことや、知覚できていても理解できないこと(宇宙)については、実在しているかどうかはわからないという立場だ。

では、私とは独立して世界は存在するのか?外の世界が私の観念を形成しているのか?

同じ引用の後半に書かれているように、「私以外の何らかの被造的存在者の精神の中」に存在する世界があることは認めている。すなわち、世界は私だけのものではなく、他の人の精神にも存在し、普遍的に存在する何かがある。たしかに、ここで私の世界しかないと言ってしまうと、世界は私とともに消失することになり、議論は中断するので当然の答えだと思う。

では、彼の言う普遍的な世界は、神が創造した独立した世界とどう違うのか?天地創造の後、私たちが生まれてきたとする一般的な宗教的世界観ではなぜだめなのか? この問題に対し彼は、

「物体が精神の外に存在することが可能だとしても、実際に存在すると主張することは、極めて当てにならない意見でしかないに違いない。それというのも、そのように主張することは、神は全く不要なものを、つまり何の役にも立たないものを無数に創造したと何の根拠もなしに想定することだからである。」

すなわち、私の外の世界は神により創造されたものなのだが、生きている人間それぞれに合わせてわざわざ世界を実在させるのは無駄な苦労でしかないと、独断的で勝手な言い分を展開している。

では、神が示す普遍的世界とは何か? ここでついに、私たちがそれぞれ感覚を通して得る経験は、神によってそれぞれの人間の感覚に提供される仮想現実であるという結論が出てくる。

「・・・・私は私が知覚する全ての可感的な印象を、いつも私に作用して持たせる心があると結論づけるのです。その(経験の)多様性と秩序と様式から、私は、実在物の作者が、私たちの理解を超えるほど、賢明でで、力強く、善良であると結論づけるのです。その点によく注意してください。私は、神の知性的な実体で事物を表すものを知覚することによって、事物を見ると言っているのではありません。 それは、私には理解できないことです。私が言っているのは、私によって知覚されているものは、無限なる精神の知性によって知られているのであり、その意志により生み出されていることです。 」

これを読むと、人工知能により経験が提供されるというマトリックスの世界と同じというのもわかってもらえるだろう。まず、神により与えられる経験は、リアリティーかどうかを問う必要のない神の世界で、この真実性は疑えないという極めて宗教的議論だ。このため、バークリーにとっては、私が仮想現実と決めつけている世界も、現実になるのだが、ここでは仮想現実として続ける。

そして、仮想現実(現実?)を用意する神について、

「すなわち神とは、絶えず我々の元に運ばれてくる多種多様な観念あるいは感覚を我々の精神の中に生み出すことによって我々の精神に親密に現前する精神、そして我々が絶対的かつ全面的に依存している精神、つまりは我々がその中で生き、動きそして存在している精神だからだ」

と述べて、神がマトリックスをつくりその仮想現実の中で私たちが生きていると明確に述べている。

しかし、バークリーはれっきとしたアイルランド国教会の司教でカルトではない。私の観念が神により提供される仮想現実だとする彼の考えは、伝統的キリスト教とは相容れない。例えば、創世記に書かれている天地創造は、私とは独立した世界の創造ではないのか?

彼は従来の意味での天地創造を否定して、異端と言われても仕方がない答えを示している。

「ものが存在し始めたり、存在しなくなると(聖書により)いわれるとき、私たちは、そのことを神に関してではなく、神の被造物(人間の精神)に関して意味しているのです。全てのものは、神によって永遠に知られています。同じことですが、神の心に永遠に存在しています。でも、以前は被造物(である精神)には知覚できなかったものが、神の命令により知覚できるようになるとき、そのものは、作られた心に対して相対的に存在し始めるのです。・・・・・聖書には、期待や道具や機械因や絶対的存在について、どのような言及も考えも含まれていません。・・・・」

聖書の天地創造とは、神の心を通って、「物(世界)」が知覚可能な世界に転換されることに他ならず、必ずしも世界の創造は必要ない。もう一度聖書は新しく読み直すべきだと言っている。わかりやすく言うと、天地創造とは、マトリックスの提供する世界を人間が知覚できるようにスイッチを入れたのと同じという話になる。

ここまでバークリーと付き合うと、彼も17世紀以前の哲学にみられた、全てを頭の中で説明しきる悪弊にとらわれていたことがわかる。確かに仮想現実という着想は、経験論と主観主義の問題や、宗教的には現世と来世の矛盾を説明するためには good idea だったが、この思いつきを死守するため、17世紀、18世紀を通して発展してきた科学を完全否定せざるを得ない。最も反科学的哲学者にならざるを得なかった。例えば、

「物体的実態は思考できるのか、物質は無限に分割可能なのか、そして物質はどのように精神に作用するのかーーこうした探求やそれに類した探求はいつの時代も哲学者を困惑させてきた。しかしこれらの探求は物質の存在に依存しているから、(物質を認めない)我々の原理に立てばもはや生じようがない。」

さらに、おそらく当時英国ではスターだったニュートンの万有引力すら、

「今や大人気の機械的(力学的の間違いと思う)原因は引力である。石が地球に向かって落ちる、あるいは海が月に向かって膨らむのは、この引力によって十分説明されると思う人たちもいるかもしれない。しかし、こうしたことが引力によってなされると告げられたところで、我々はどれほど利口になるのか」

と、全く意に介さないし、さらにはユークリッド幾何学ですら、常識では考えられない無限分割概念を前提とする非常識と切って捨てる。そして、

「大変な能力と粘り強い勤勉を持ち合わせた人たち(自然科学者)がそうしたやっかいなことなど考えずに、生活の関心事にもっと密接に関わること、あるいは生き方にもっと直接に影響することの検討に思考を費やす方が、誠に望ましいことだろう。」

と述べて、科学者にもっと大事な日常に即した仕事に能力を生かせと、説教する。現実の否定は反科学以外にあり得ないことを示す例だが、彼は司教としてこの仮想現実をどう説いていたのか知りたいところだ。

以上でバークリーの紹介は終わるが、彼の不思議な仮想現実を中心にした思想については十分わかってもらえたとおもう。今回初めて3冊の著作を読んだが、何かを学んだという感覚はない。しかし、科学者として見たとき、バークリーが世界を仮想現実として説明できることを着想した、才気煥発のアイデアマンであると同時に、徹底的に反科学的だったことは、現代社会の科学や反科学、あるいはカルト宗教を考える意味で大変興味深い。

ロックを脳科学と絡めて紹介したが、私は経験論とガリレオの科学思想が合体することで初めて、主観主義の問題が克服できるようになったと考えている。しかし、バークリーを読むことで、科学的解決を拒否して仮想現実に走る解決法もあることを理解した。さらに、現代にもバークリーと同じ考えが脈々と生きており、常に反科学と一体となっていることも認識できた。

現在私たちが、世界の隅々の事象を、因果性のある現実として捉え、経験論を健全な形で受け入れることが出来る大きな要因は、時間と空間を超えて事象を経験できる、報道やSNSに代表される仮想体験の方法が確立しているからだ。しかし、この仮想体験の信頼性は、「フェイクニュース」という一言、すなわち君の頭の中の世界は現実か?を問う一言で揺らいでしまう。これは、どんなに技術が進んでも、精神内に生まれる主観的観念と客観的現実世界のギャップの問題が解決しておらず、簡単に蒸し返されることを意味する。考えれば当然の話で、仮想体験を支える技術が、同時に仮想現実をつくり、それを伝える技術にもなっている。技術が進めば進むほど、個人にとって現実か虚構かの区別がしにくくなる。これが、映画マトリックスやソースコードが伝えようとしていることだ。

仮想体験として提供される経験が、作られた仮想現実ではないことをどう保証できるのか、この問題の克服が、科学技術が進んだ現代ますます求められるのは皮肉だ。どれほど科学技術が進んでも、このギャップは残る。そんな隙間に、絶対的な真実を保証すると称する、宗教や神、あるいはイデオロギーが忍び込み、あなたの本当の生は、絶対者が保証している仮想現実の世界だとささやく。

今統一境界問題で世間は大騒ぎだが、カルト宗教のマインドコントロールというのも、機械に頼らない仮想現実と考えられる。実際、オウム真理教は機械を使った仮想現実も取り入れようとしていたことを思い出そう。政治家も同じことで、トランプのフェイクニュース論は、まさに彼が自身で造った仮想現実(もちろん現実かも知れないが)を信じろと迫っている。そして何よりも、現実を否定する仮想現実は、科学を否定することでしか成立しない。

バークリーを読んで、現実の仮想体験と、虚構の仮想現実という重要な問題を考えることが出来た。反面教師としてのバークリーが今回の結論になる。

2022年7月16日

17世紀を代表する大陸合理主義哲学を終え、今回から、ロック、バークリー、そしてヒュームと進んでいく。

ジョン・ロックは、医者で、植物収集でも有名な、即ち自然科学の素養のある英国の哲学者で、英国経験論の中では我が国でもよく知られているのではないだろうか。特に「生まれたとき私たちは白紙(タブララサ)で、経験と内省を通して観念が形成される」という言葉は広く知られている。とはいえ、デカルト、ライプニッツ、スピノザと見てきた大陸の哲学と比べると、本当はあまり読まれていない印象で、講義をしていてもロックについて話をしてきた学生さんにはまだ会ったことはない。一方、「人間は自然状態では理性に従って、決して争いを好まない」とする理想主義をもとに、ホッブスに対抗したロックの「統治論」は、現在もなお読まれ、また大学の講義でも必須項目として取り上げられているのではないだろうか。

例えば現在進行しているロシアによるウクライナ侵略を、「統治論」の中の「戦争の状態について」を頭に置きながら眺めてみると、ウクライナの抵抗とそれを軍事的に支援することの正当性をロックは支持しているように思う。

まず戦争状態を、「人間を奴隷化しようと企てる者」 によって始められる「生命を奪おうという意図の宣言」 であり、この結果「戦争状態」 に入る、と定義する。

そして、「自然の状態において、その状態にある全ての者に帰属する自由を奪い去ろうとする者は、その自由がそれ以外のあらゆる者の基礎であるが故に、他の者も全て奪い去ろうともくろんでいると当然推測しなければならない」 、「生命というものはひとたび失われると取り返しのつかないものだから、私には自己防衛と戦争の権利、すなわち攻撃者を殺す自由が許される」 、と侵略された側も戦争に入って相手を殺す権利が生じることを明確に述べる。

とは言え、「基本的な自然の法によって人間はできるだけ保全されるべきだから、・・・全ての人が保全され得ないときは、まず罪のないものの安全が優先されるべきである」 と、一般市民の保全の重要性も加えている。

統治論にこれ以上深入りする気はないが、ホッブスの現実主義に対する、理性主義とも言える思想が、ロックの哲学の根底にある。私自身も親近感を持つ。このように現代に通じる思想にもかかわらず、彼の哲学を読もうとするとき、一つ大きな問題に突き当たる。先に引用した「統治論」と今回紹介する「人間知性論」を、私はこれまで中央公論社の「世界の名著:ロック、ヒューム」で読んではいたが、残念ながらこれらは抜粋で大幅に省略されている。今回読み直すに当たって「人間知性論」全巻を読もうと思い立ったが、イギリス経験論の要と言ってもいいロックの「人間知性論」全巻は新刊では手に入らないことがわかった。政治論については多くの著作が訳され読むことが出来るのと比べると、ロックの哲学の我が国での位置を反映している。

ただ、ものを探して手に入れるという点で、今は素晴らしい時代だ。これまで利用したことがなかったメルカリに、「人間知性論、岩波復刻版」が出品されていたおかげで、ほとんど無傷の全巻を手に入れることが出来た。そして、全巻を読んで、ロックの素晴らしさがわかるとともに、なぜロックの哲学は人気がないのかもわかった気がした。

図 ロックについては写真に示す本を読んだ。引用は全てこれらの本から。

最初からネガティブな評価をして、これからロックを読もうと考えている若者をめげさせては申し訳ないので、まず私の個人的評価を正直に述べよう。読んだあと確かに「これなら人気が出ないかな」という感想を持ったが、今回改めて読み直して、私は、「現代に通じる素晴らしい哲学で、私自身が持っている考えにも近いと感じた。大陸合理主義哲学を間違いなく発展させており、多くの若者に是非読んでほしい。特に脳科学を目指す研究者には、研究の課題が見つかるのではないかと勧めたい」になる。

なのに、どうして人気がなさそうだと感じたのか。人間知性論は膨大な著作なので、詳細の紹介は省かざるを得ない。そこで今回は、17世紀哲学を前進させたにもかかわらず、ロックの哲学が確かに人気が出ない原因を入り口にして、ロックが到達した「人間が理解する」時の原則について議論したいと考えている。

さて、我が国であまり人気が出ない問題の1は、日本固有の翻訳の問題だ。例えば「人間知性論」も古い翻訳では「人間悟性論」と、一般の人が理解しにくい言葉をわざわざ用いている様に思える(学問の囲い込みか?)。その最たるものが「悟性=understanding」で、調べてみると禅の言葉に由来するようだが、今の人たちには全く見知らぬ外国語の単語と同じだ。と言うより、なまじ漢字が使われているため、混乱の元になること間違いないと思う。

この本の英語版タイトルは「An essay concerning human understanding」だが、英語と対比すると人間知性論でもピンとこない。一方、英語の方は誰もが内容をイメージできると思う。すなわち、この本は私たち人間が世界を理解する能力について、徹底的に思いを巡らせた著作だ。「私たちの理解する能力とは何か?」についての本なら、自分自身の脳に興味ある若者なら読んでみようと思うはずだ。是非もっと魅力的な和訳版が出版されることを期待している。

そしての問題の2が、ロックが独断的主張を嫌うためか、時に議論が首尾一貫していないことを物足りなく感じる点だ。すなわちこうしなさいと言うHow To哲学ではないため、一貫した主張がないように感じられ、印象が弱いのではないかと思う。しかしそのおかげで、10000ページ近い本なのに、押しつけがましくなく、読後感は極めて爽やかだ。おそらく、独断的なはっきりした考えを哲学書に求める人は、がっかりするだけだろう。

実を言うと、最初ロックを「世界の名著」で読んだとき、この優柔不断さに、経験論哲学から唯物論への展開へ大きな期待を描いて読んだ私も裏切られた気がした。結果、今回まで再読することなしに放っていた。しかし、今回読み直して、この優柔不断さこそが、イギリス経験論のスタートを後押ししたのではないかと考えるようになった。

ロックの最も有名なテーゼは、この本の1巻、2巻の中心的議論、すなわち私たちの持つ観念は全て感覚を通した経験の積み重ねで生まれてきたもので、生まれついて持っている観念、生得観念はないというものだ。「人間知性論」第二巻「観念について」から一節を引用しよう(全ての引用は先に挙げた岩波書店「人間知性論」復刻版から)。

「そこで心は、言ってみれば文字を全く欠いた白紙で、観念は少しもないとと想定しよう。どのように心は観念を備えるようになるのか。人間の忙しく果てしない心想がほとんど限りなく心へ多様に描いてきた、あの膨大な蓄えを心はどこから得るのか。・・・・これに対して、私は一語で経験からと答える

もちろんドグマを排し、考える自分の存在から始めよと主張したデカルトも、同じ考えからスタートしている。考える私から始めるということは、経験から始めることを意味する。しかし、ロックだけが経験論と呼べるのは、彼が先験的な概念を神や道徳に至るまで否定している点だ。一巻4章の「神の観念は生得ではない」のなかで、世界中の民族と話してみれば、神の概念を全く持たない人間や、無神論を唱える人たちに会えると述べて、私たちの心の中にキリスト教を受け入れる心が生まれてついて植え付けられていることはない、と、明確に述べている。

そして「人が違えば神の観念も様々」という章では、

「一神だけを承認するユダヤ教徒、キリスト教徒、マホメット教徒の間にあってさえ、正しい教説はそれほど行き渡っておらず、人々に神なるものの同じで真の観念を持たせてはいなかったのである。私たちの間でさえ、探求してみればどれほど多くの人が天に座す人間の姿で神なるものを心に描き、その他数多くの不合理で適当な想念を持つとわかるだろうか」

とまで述べて、「神の観念すら人それぞれ」と、まさに彼が観察を通して感じていることを率直に述べている。

もちろんデカルトの時代でも、世界中に様々な宗教が存在し、キリスト教の神の概念が生得的に私たちに刻まれている訳ではないことも理解されていたのではないかと思う。しかし、17世紀を代表するデカルトですら、「神の観念は人それぞれ」などとここまで踏み込んだ議論を展開できなかったのは、決してキリスト教に遠慮してだけのことではなかった。すなわち、自分のもつ観念と自己の精神を考えるとき、自己精神を観念から切り離して絶対性を付与したいという欲求に負けていたのではないかと思う。

そう考えると、自己の全てが経験を通して形成されてきたと言い放ったロックの哲学は、人間は特別で生得的に刻み込まれた観念が存在するとする考えが当たり前の、17世紀以前の哲学には青天の霹靂だった。さらに、神も含めて自己の観念を経験の蓄積でしかないと言い放ったロックの思想が新しいのは、「自己が、それまでの経験と、それを保持する脳と身体である」ことを明示している点だ。これにより観念についての学が、経験する私の脳の問題に転換する道がついに開かれた。

実際彼は、2巻1章で、

「魂が思考し、人間はこれを知覚しない、そう想定することはすでに述べたとおり、一人の人間のうちに二人の人物を作ることである」

また2巻23章では、

「誰しも自分の魂がそのいる場所で思考し、意志し、自分の身体に作用できるが、100マイル隔たったある身体に作用できず、あるいは100マイル隔たったある身体に作用できないことを自分自身に見いだす」

「死ねば霊魂が身体から出て行くとか、身体を去るとか考えて、しかも魂が運動の観念を持たないことは私には不可能のように思える」

と明確に二元論を否定し、身体と自己の観念が一体化していることをはっきり述べている。

このように、ロックは身体に結合された脳の中に発生する観念=自己であるとして、まさに近代脳科学の先駆けとも言えるのだ。ロック以前の哲学に述べられている哲学にも、脳科学のヒントとなる点は数多くあると感じてきた。しかし、著作を読んで、脳科学が始まったという感触を持てるのは、ロックが初めてになる。一種の唯脳的思想の始まりだ。

ロックを褒めすぎで、どこが期待を裏切ったのかと問われそうだ。しかし、この本を読み進むと、確かに一貫性のなさをしばしば感じる。例えばここまで貫徹した経験主義を述べているロックは、一方で彼自身がキリスト教徒であることを隠さない。例えば4巻10章「神なるものの存在の私たちの真知について」では、私たちの脳と身体は神により与えられたものであり、神を感覚、知覚、理知を通して神を知ることが出来ると述べている。我々の脳に生得概念はないと言い切り、個人の神に対する概念も人それぞれだとまで言っているロックのこの言葉を聞くと「え!」と驚いてしまうのだ。

ロックは言う。

「どのようにして絶対確実な神についての知をえられようかを明示するために、私の考えでは、私たちは自分自身より、つまり、私たちが自分自身の存在について持つ、あの疑いない真知より、先に行く必要はないのである」

このセンテンスは二つの意味を持つように感じる。まず私の身体と脳がここに存在していることが、神が存在する証拠だという意味。これを読むと、デカルトが自分の存在から神を演繹したのと同じ論理ではないかと、がっかりしてしまう。実際、ロックの経験論も口だけかと思って、学生時代、裏切られた気がした。しかしもう一つの意味を考えることが重要だ。即ち、私には先得的観念は存在しないという原則があるので、神も経験を通して形成される私たちの理性から生まれたものだということが同時に示唆されている点だ。ここに17世紀の合理哲学と大きな差がある。

いずれにせよ、今回全巻を読み通して、ロックの特徴をつかんでくると、この本の中にしばしば見られる矛盾する記述も、気にならなくなってくる。要するに、論理的一貫性を大事にするあまり、わからないことまで独断的に主張することをロックは拒否しているだけで、「今は説明できないが、自分の思考は神の存在を示しているので、キリスト教を信じている」と率直に述べているように思える。そしてさらに、他人にこの思想を絶対的真実として押しつける気はないと語っている。彼は清教徒であったと言うが、

「私たちの理知は次の絶対確実で明白な心理すなわちある永遠の、もっとも力能あり、最も知るものがいるという絶対で明白な心理の知識へ私たちを導く。誰かある人がこのものを神と呼びたがるかどうかは問題でない。そうしたものがいるというそのことは明白だ」

と述べており、決して原理主義的キリスト教徒ではなかったことがわかる。要するにロックは「今自分が生きていること自体人知を超えており、これを探求することが難しいため、私の理性はこれが神の業だと示している」と言っている様に思える。大事なことは、彼の理知が指し示す神を他の人に押しつけることは狂信であり理知に反すると拒否している点だ。

「ある人々では同じ権威をもち、信仰にせよ理知にせよ、そのどちらとも同じように自信を持って頼られる。私の意味するのは狂信である。狂信は理知を脇へ置いて、理知なしに啓示を立てようとした。しかしそうすることで、実際は、理知も信仰も捨て去って、それらの代わりに、人間自身の頭脳の根拠のない空想を代用し、この空想を説と行為の双方の根拠とするのである」(4巻4章)

検証出来ない独断や憶測を自信を持って強要するのは狂信であり、頭脳を拒否した空想だと述べている。

私自身、キリスト教の家庭に育ち、洗礼も受けているため、キリスト教徒の友人は多いが、少なくとも私の友人から狂信的にキリスト教を強いられたことは一回もない。すなわち皆狂信的ではないクリスチャンだ。その意味で、ロックを読んでいると、キリスト教の友人と哲学の話をしているような気になる。重要なのは、神は信じるのではなく、理知的に理解するものだと彼が考えていた点で、デカルトと同じだ。

ただ、ロックはさらに先に進んでいる。デカルトが「わからないこと=神の領域」と棚上げした問題を、神が介入する領域を拒否してーすなわちわからないことを神の領域に棚上げしないでーただ「明確にわかることと、現在ではわからないこと」の二元論へと転換させた。

「精神の実態は私たちに知られず、物体の実態も等しく私たちに知られない」

「非物質的精神のこうした思念は、容易に解明されない難点をおそらくうちに含もうが、それだからと言ってそうした精神の存在を否定して疑ったりする理由のないことは、物体の思念が、私たちの説明もしくは理解することの甚だむずかしい、おそらく不可能ないろんな難点を背負っているからと言って、物体の存在を否定したり疑ったりする理由の同じである。」

これらの引用からわかるように、

我々には、確実に感覚を通して知りうることと、まだ確実な理解をえられないことが全ての分野に存在する。

わからないことは決して精神の領域だけではない。物質の世界だってわからないことは無限に存在する。

精神の世界とはいえ、決してこれを永遠にわからない神の領域にすることは間違っている。即ち、物質の世界のわからないことも、精神の世界のわからないことも質的に変わりはない。

説明できなくとも、自分の感覚を通して脳に入ってくるものは、自分も含めて実在している。

と、結局は人間の understanding の問題だと明確に述べている。哲学が好き嫌いを別にして、これを読んでいるほとんどの人はこの考えに何ら問題を感じないはずだ。その意味で、ロックは17世紀の哲学をさらに近代化したと言える。

だからこそ、4巻3章の「人間の真知の範囲について」で、人間の理解はどこまで進むのかという問題を議論し、なんと「道徳は論証できる」という項までもうけて、まだ複雑すぎる様々な観念を誰もが納得出来る形で整理することが出来れば、数学と同じように道徳も論証できるとまで言っている。当時は間違いなくセンセーショナルな言明だったはずだ。

「知性を持つ理知的な所有者としての私たち自身の観念とは私たちのうちで明晰なものだから、もし適正に考察し追求すれば、道徳を論証できる学間におけるような、私たちの義務、行動の規則の根底を供与しただろうと、私は思う。論証できる道徳では、私は疑わないが、数学の帰結と同じように抗弁できない必然的帰結によって自明な命題から正不正の尺度が、誰にとっても・・・・誰にとっても・・・公平無私と注意を持って道徳に専心しようとする誰にとっても使用されることが出来ただろう。数と延長の様相だけでなく、道徳のような他の様相の関係も絶対確実に知覚されることが出来よう。」

私もいつの日か道徳を科学のように理解できるのではと思っているが、同じことを18世紀にロックは確信していたと思うと興奮する。とはいえ、なぜ彼がここまで言えるのかという点についての根拠は薄弱だ。まさにこの点が、ロックを読んでいるときのイライラ感の原因だろう。ただ、根拠はなくても、数学と同じように道徳は理解できるかもしれないと考えたことは、当時の思想背景を考えると先進的だ。この革新的言明は、デカルトと異なり、わからないことも自分の世界の問題として捉え、いつかわかるかもしれないと考えることが出来たことに起因している。すなわち、全ては所詮 Understanding のレベルの問題であると言い放っているのだ。

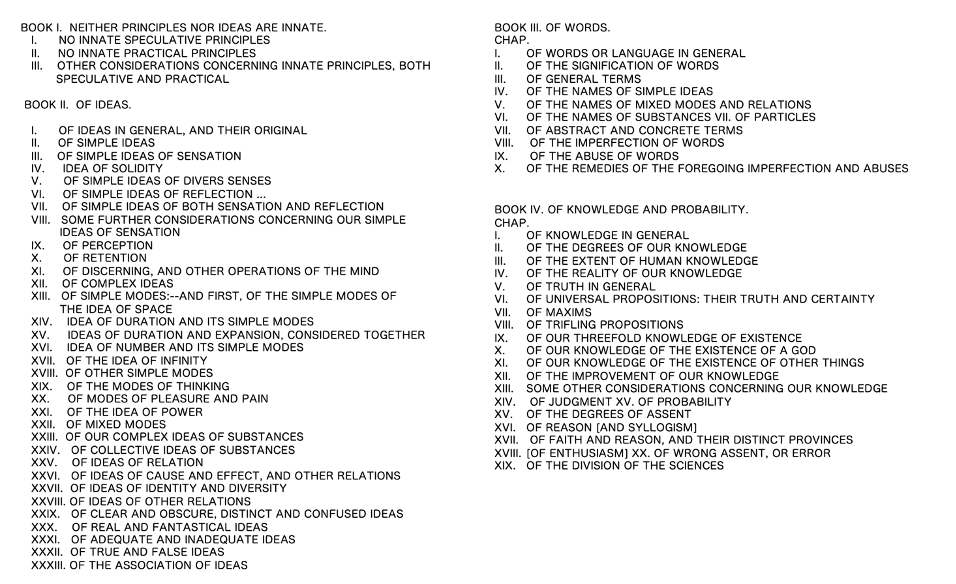

私が理解するロック=人間知性論のメッセージと問題点は以上だ。人間知性論は膨大な著作なので、個々の内容を解説することははじめから諦めている。ただ本の構成を知ってもらう意味で、英語版の目次を上に掲載した。一つ一つの目次を読んでもらうと、ロックがまず経験論の原則を述べた後、その原則に基づいてあらゆる課題を考えていたことがわかる。

面白い例は3巻で、言葉と私たちの理解について議論しており、言葉とは「内的想念を記号として使用できる」 人間特有の能力であると、極めて現代的・脳科学的な理解を示している。私なりに説明し直すと、たとえば「机」という言葉で共有されている「机という実体の持つ本質(形相)」は、それまでの哲学では、私たちの認識とは独立した本質として考えられてきたが、実際は想念が記号化された言葉として使われているうちに、言葉に本質が備わっているように思えるようになっただけだと言い放っている。さらにいえば、我々一人一人が個別に経験する様々な実体の想念を、言葉に転換して使っているうちに、多くの人が認める普遍的な観念へと形成させることが出来ると言って、実体の本質とか形相が私たちの観念とは別に存在すると考えてきた従来の形而上学や、スコラ哲学を否定している。当然この考えを延長すると、神の観念も私たちの想念が表現されたものが、多くの人に共有される普遍性を獲得したものであるということになり、「神という絶対性」の否定につながっていくのだが、残念ながらロックはそこまでは議論を進めていない。

そして最後の4巻では、いかにして正しい理解を得ることが出来るのか、前回議論したドクサとエピステーメーの問題へと議論が進む。ただ、この巻に来ると最初に述べたロックの首尾一貫性のなさが気になる。すなわち、何が正しい理解か、何が真知かを、個人の経験から判断できるのかという、経験論の最大の問題が現れてくる。すなわち、我々が経験し、その想念を言葉として共有している実体が、他人にとっても実在なのか証明できないことだ。すなわち、世界が全て感覚を通して私たちの脳の中に形成される観念であるとすると、私の観念と、あなたの観念が同じと思えても、それを証明するすべがないことだ。さらにいえば、実在の世界などなく、私の頭の中のバーチャルリアリティーだけがあるのかもしれない。

結局この問題は、ロック以前も以後も、前回述べたガリレオが示した科学的方法以外に、解決する道は示せないと私は思っている。すなわち、それぞれが同じ世界を見ていると仮定して、それを数理、測定、実験などを繰り返して確認していく方法だ。

17世紀の哲学が、ガリレオの示した新しい真知のあり方に驚愕して始まったとすると、ロックもガリレオについて知らないはずはないし、英国でのニュートンの影響力も大きかったはずだ。実際、4巻の3章では、

「二つの三角形の等しさでの一致、あるいは不一致は、両者を直接に比較しては決して知覚できない。形の違いが2つの三角形の部分を直接正確に当てることを出来なくする。それ故、両者の部分を測定するようなある介在する量を必要とする。これが論証すなわち理知的真知である」

「もし出来たら経験をさらに進歩させること、これは願望されることだったのである。私たちはニュートンのようなある人々の惜しみない骨折りがこの経験というやり方で自然の真知の蓄積にもたらしてきた利点を見いだしている。」

などと述べて、科学的アプローチに対する評価を述べている。しかし、残念ながら科学的手法を、経験論哲学に欠けている「万人に共通な世界」の形成へと積極的に取り込むことはなく、結果、公理や法則と、神と道徳が同じレベルで議論されても、そのための方法論は示されないで終わっている。ここに、ロックを最大限に褒めつつも、最後に物足りないと感じる原因があるように思う。

以上、人間知性論の全容については伝え切れていないと思うが、ロックの思想のエッセンスは伝えられたのではないだろうか。読むのは大変だと思うが、高次の認知科学を研究したいと考えている若者なら読んでみる価値は絶対ある。この本には、私たちの理解とは何かについて、一人の人間の頭で考えられる様々な課題が示され、それについての彼の考えが述べられている。例えば、言語、道徳、宗教のような人間独特の脳機能にチャレンジしたいと思う若者だけでなく、意識、認識、感情、記憶といった脳科学の根幹に関わろうと考えている人たちも、「単純概念とは何か」「快楽や苦悩とは何か」と言った脳科学の課題が提示され、脳科学など全く知らない人間の思考の過程が残されているこの本は絶対参考になるはずだ。このように徹底した経験論は、そのまま科学へと直結しているのだ。

ただ科学という解決策を別にすると、経験論の根本問題、即ち「共通の世界は実在するか」という問題は残る。これを哲学から考えるとどうなるのか、次回はバークリーを取り上げる。

2022年4月2日

2022年4月1日

17世紀を振り返る最後に、ガリレオ・ガリレイに登場いただこう。生命科学の目で読む哲学書の読者にガリレイについて説明する必要はないはずだ。また、彼の著作は哲学書ではない。しかしこれから述べるように、私は近代哲学の産婆役を果たしたのがガリレオではないかと考えている。すなわち、直感や憶測に基づく独断的知識(=ドクサ)ではない、理性のある人間であれば共通に認め合うことができる客観的な真知(科学的知識=エピステーメー)のあり方(これに匹敵するものは他の分野ではまだ現れていない)を彼が示したことで、哲学の大きな変革を迫り、また哲学と科学、ドクサとエピステーメーの二元論に道を開いたのでないかと考えられている。

これまでデカルト、ライプニッツ、スピノザと17世紀の哲学者を取り上げてきたが、実はデカルトでもガリレオと比べて30歳以上若い。3人の哲学者も当然ガリレオの仕事を読んでいる。そう考えると、哲学とは全く無関係の男が、突然真知のあり方を示したことが、17世紀近代哲学の引き金になったと考えても、時間的には問題はない。

これまで私自身はデカルトの二元論を、心と身体の二元論としてではなく、追求すれば理解できること(=身体)と、追求してもわからないこと(=心)の二元論として勝手に解釈してきた。私の解釈がデカルトの意図と同じだったかどうかはわからないが、このエピステーメーとドクサの二元論にとって、間違いなくガリレオの影響は大きい。このように、哲学とは全く独立していても、科学は哲学に開かれ、哲学に変革を迫る。このインパクトを最初に受けたのがデカルトと言っていい。

ガリレオ以降も、科学から哲学へのインパクトの例を探すことができる。生物学からのインパクトの例は、何と言ってもダーウィンの進化論だろう。しかし、21世紀に入って脳科学が進展することで、さらに多くの同じような哲学へのインパクトが生まれるのではと期待している。他にも重要な最近の例をあげると、論理学とチューリング理論の関係がある。エピステーメーへの方法論を目指してきた論理学は、ギリシャ以来哲学の重要な分野として続いてきたが、20世紀に入ると数学者バートランドラッセルにより数理の枠組を融合して、無矛盾とは何かを求める研究が行われた。20世紀を代表するとされているヴィトゲンシュタインの著作も、この延長にある。これに対し、アラン・チューリングはチューリングマシンを提案し、現実世界(物理世界)の機械的動作に変換できる論理かどうかが無矛盾の基準となりうることを示し、見事に検証できる論理とは何かについての基準の確立に成功する。この結果(私の印象だが)、現代哲学から論理学という領域の重要性が低下したように思う。現実の物理世界や生物世界を説明することは科学だが、このように当然哲学にも大きな影響がある。

ガリレオ以前も、哲学とは独立した科学の萌芽は多く存在した。しかし、哲学や宗教の力は大きく、科学が考える世界は、決して哲学から独立することはできなかった。そこにガリレオが登場し、客観的とは何かを体系化していく。この過程は全く科学者ガリレオの個人的な活動だったが、逆説的にも、それが宗教裁判を経ることで、自然科学は新たに現れた新しい哲学から独立した知識体系として哲学に認識され、対峙することになった。この哲学と科学の二元的関係を確立したのがガリレオと宗教裁判の意義だ。

以上が、今回ガリレオについて私が言いたかった全てだが、まず彼の著作をざっとおさらいして見てみよう。

この稿を書くにあたって、ガリレイの著作三冊、「星界の報告」(講談社、Kindle版)、「偽金鑑識官」中公クラッシック、そして「新科学対話」岩波文庫を新たに読んでみた。

今回はそれぞれの内容について詳しく解説することはやめる。17世紀に書かれたといえども基本的には科学を通した自然の探究方法と理解が議論された本だ。このことは、今回続けてこの三冊を読んではっきり認識できた。読み進むと、ガリレイがまさに現代に生きる科学者と同じで、哲学を特別に意識することなく、純粋に科学から得られる知識を熱心に述べていることがわかる。まさに純粋の科学者がそこにいる。しかも現在の科学者と同じで、人間臭く、野心に満ちている。

たとえば・デビュー作と言える「星界の報告」を見てみよう。これはガリレオ44歳の時に出版され、オランダで開発された望遠鏡を天文学に導入する重要性と、これによる様々な観察、それに基づく考察が淡々と書かれており、天文学の面白さを一般の人(あるいはスポンサー)に伝えようとする意図が伝わる著作だ。現在の科学コミュニケーションの走りと言ってもいい。

そして最大のスポンサーだったコジモ・メディチにあてた謝辞で、彼が初めて発見した木星の惑星の命名について、

「庇護者であられるコジモ殿下、過去のいかなる天文学者にも知られていなかったこれらの星を発見しましたので、全く正当なこととして、それらに殿下の神聖なる仮名を付けようと私は決心したのです。私がそれらの星を最初に見つけたのであるなら、またそれらに名前を与、メディチ星とよぶとしても、誰が私を非難する権利を持つというのでしょうか 」(講談社 星界の報告 伊藤和行訳)

と述べている。大変なごまのすりようだ。

科学者としてこの短い文章を読むと、「科学はすぐに金にならなくとも、名誉や名を後世に残すのに役立つと」熱っぽく語り、今後の研究支援を要求しているように見える。研究のために権力者にこびるのをいとわない。この点でも、現代の科学者も基本的には違うところはない。

その後、彼は教皇にも直接面会するトップサイエンティストとして世界に名を知られるようになる。今で言えばノーベル賞級の学者になる。しかし有名になったが故に、否応なしに地動説をめぐる論争に巻き込まれる。そして1615年には第一次ガリレオ裁判で、地動説を封じられる。この時はある意味で温情に満ちた判決を受けている。一次ガリレオ裁判がこの程度で済んだのは、彼の業績をバチカンも権力者も高く評価していたからだと思う。しかし科学者にとって、宗教的ドグマを理由に自説を自分で否定することは忸怩たるものがあるはずだ。おそらくやりようのない気持ちで毎日を過ごしていたはずだ。そんな1619年に始まったのが、イエズス会・ローマ学院教授グラッシとの彗星を巡る問題についての論争で、表向きは彗星とは何かについての論争だが、その背景にある宇宙観(=科学観)が直接戦わされることになる。この論争の中で書かれたのが「偽金鑑識官」だ。

ガリレオの生涯については、私が大学生の頃出版された中央公論社「世界の名著・ガリレオ」の責任編集者であった、当時、名古屋大学教授の豊田利幸先生が書かれた200ページにわたる解説(この本が一般に手に入らないのは残念だ)が優れている。その中で偽金鑑識官について面白いコメントを述べておられるのでまず紹介したい。(下図は私が医学部を卒業した時に出版された世界の名著に挟まれていた付録。豊田先生と、何と湯川先生の対談が掲載されている。)

「(最終的に書き上がってきた本は)、毒舌の雄で、しかも筆力にかけては当代並ぶものがないとされたガリレオが、いったん決意して筆を取ったのであるから、その文章は、これ以上相手を怒らせるものはない、と思われるくらい、誠に痛烈なものである。この本が、古来、「論争のバイブル」と言われる所以である。 」

私が「偽金鑑識官」を読んで感じたのも、全く豊田先生が書かれているとおりだ。このように、「偽金鑑識官」を読むと、名を遂げた有名な科学者が、彼から見ておおよそ科学者とは思えない小物、偽科学者グラッシの致命的誤りを容赦無く罵倒するアグレッシブな研究者の姿が浮かんでくる。実際このような有名科学者によるアグレッシブな論調は現在でも多く見ることができる。

しかしこの論争の場合、現代と違って問題は科学的論争で止まらない。グラッシは科学者としては小者でも、イエズス会、そしてその背後のカソリック教会の権威を背負って論争に参加している。結局科学的論争は、必然的に教会のドグマ批判へと向いてしまう。

そんな中で、プロレマイオスのような過去の権威をかさに、宇宙を説明しようとするグラッシに対し、この本の最も有名な一節が述べられる。

「サルシ(グラッシが偽名で論争に参加している)さんとやら、そうは問屋がおろしませんぞ。哲学は目の前にたえず開かれているこの最も巨大な書(すなわち宇宙)のなかに、書かれているのです。しかし、まずその言葉を理解し、そこに書かれている文字を解読すること学ばない限り、理解できません。その書は数学の言語で書かれており、その文字は三角形、円その他の幾何学図形であって、これらの手段がなければ、人間の力では、その言葉を理解できないのです。それなしには、暗い迷宮をむなしくさまようだけなのです。それにしても、たといサルシがいうみたいに、私たちの知性は、誰か他の人間の知性の奴隷にならなければならないと仮定し、天体の運動を考察する際には、誰かの説に同意しなければならない・・・・・ 」(中公クラッシックス:山田慶兒、谷 泰訳)

ガリレオの考える真知とは何かが、この一節に集約されている。すなわち、

1) 理性のある人間なら共通の理解に到達できる哲学(自然世界)が存在する。

2) これまでの権威やドグマといった人間の力(人間の憶測や思いつき)にだけ頼っては、自然は本当に理解できない(=ドクサの否定)。

3) 代わりに、数理や実験など他の人と共有できる方法を用いて、世界の共通理解を目指す必要がある。

と主張している。

ここでは自然の言葉として数理や幾何学の話が引かれているが、要するに人間が勝手に想像する世界とは異なる数理や幾何学を適用できる世界が存在すること、そして正しい手続きを踏めばこの世界についての共通の理解が得られること述べている。ただ注意して欲しいのは、ピタゴラスのように世界が数理でできていると主張しているのではない。逆に、数理や幾何学は、世界を理解するための我々が設定する一種の仮説で、数理が当てはまるかどうか検証するための実験が必要になる(ガリレオは多くに実験を行なったことで有名だ)。

現在、科学は様々に定義されているが、突き詰めていくと、理性を持つ人間であれば共通の理解が可能な世界を、他の人と理解を共有するための哲学や宗教とは異なる明確な手続き(数理であったり実験であったり)を設定し、それにもとづいて世界の理解を不断にアップデートしていく過程と言っていい。こうして生まれる知識は、完全に個人の憶測や思いつき(ドクサ)を排除した知識で、決して絶対的ではなく、常に未完ではあるが、発展的だ。このような観念を生み出すためのプロセスが科学だ。重要なことは、この科学知識を得るプロセスは、それまでの哲学や宗教から全く独立している。

しかし、独立しているから宗教や哲学と無関係とはいかない。逆に哲学や宗教から全く独立しようとしたからこそ、ガリレオは最終的な迫害の対象になり、公開の第二次ガリレオ裁判で厳しい判決を受け、引退生活を強いられる。

この隠遁生活の中で書かれたのが「新科学対話」で、引退した老科学者が若い学徒に科学とは何かについて、アリストテレス を信奉する学者を交えて話し合うスタイルで描かれている。そして、この本で彼は、歴史的にも宗教や哲学から切り離すのが難しかった天文学ではなく、彼が多くの実験を重ねて体系化してきた力学に焦点を当てて教えている。

これまで天文学者ガリレオについて主に述べてきたが、ガリレオを科学の父にしたのは「新科学対話」や「機械学(レ・メカニケ)」にまとめられた力学研究かもしれない。事実、ガリレオの実験として最も有名なのは、ピサの斜塔から大小異なる重さの球体を落とした、落下の法則を示すための実験、教会で揺れるランプを見て発見したとされる振り子の等時性の実験のような力学実験だ。この研究により、彼は加速度や、慣性といった、後にニュートンにより体系化される力学を準備した。

このように「新科学対話」はガリレオの到達した地点がまとめられた教科書と言える。かっては野心に満ち、アグレッシブな科学者だったガリレオも、物静かな純粋な科学者として、彼が到達した知識を後進に伝えようとしているのがしみじみわかる。

以上、ガリレオの3冊の著作について、内容の紹介はスキップして、その雰囲気だけを短くまとめてみた。科学者も社会の中で生活し研究しており、ガリレオが世間と積極的に関わっていたことが最初の2冊からはわかる。しかし彼の研究の集大成と言える最後の「新科学対話」では、科学が政治、宗教、そして哲学からも完全に無関係な存在であることが示される。ただ、「新科学対話」に示された新しい方法論は、どれほど世間や哲学から独立していても、ガリレオがバチカンの法廷に引きずり出されたことで、哲学や宗教に新たな問題、すなわち「科学以外にドクサを排したエピステーメーに至る道はあるのか?」と問いをつけることになる。この問いを最初に受けとめたのが、デカルトで、近代哲学はこの突きつけられた問いから始まったと言っても過言でない。

独断的ガリレオの紹介はここまでにして、最後に、非哲学的であったが故に、哲学に対峙する科学という二元的構造の原因を作ったとしてガリレオ批判(=科学批判)を行った20世紀の2人について紹介したい。

「新科学対話」に書かれた、哲学や宗教から独立した新しい知識が、宗教裁判により裁かれたが故に、哲学からの完全分離を自ら求めたことが、人類に新しい問題をもたらしたのではないかと呼びかけたのが、ドイツの劇作家ブレヒトの「ガリレオの生涯」だろう。

この劇では、私が説明してきたように、野心に満ちた世俗的科学者としてのガリレオ、有名になったが故にバチカン法廷に引きずり出されたガリレオ、そして引退して「新科学対話」に取り組む静かなガリレオが描かれるが、劇の最後はガリレオの遺作「新科学対話」が、イタリアの国境を越え世界へと伝えられるシーンで終わっている。

この場面の最初に挿入されたソネットを見てみよう。

さて、この結末をどう考えよう。

知識は国境を越えて亡命し、

知識に飢えた我々は私も彼も取り残された。

いまこそ科学の光を監視して

悪用せずに、活用すること。

でないとそれがいつか火の玉になって

我々みんなを焼き尽くす、

そう、そんなことにならぬよう。

ブレヒト. ガリレオの生涯 (Japanese Edition) (Kindle の位置No.2618-2622). Kindle 版.

お分かりのように、ブレヒトは科学のインパクトを、「我々を焼き尽くす火の玉=原爆」と重ねている。すなわち、哲学から独立したことで、科学が我々を焼き尽くす火を造ってしまうことを予言している。そして「新科学対話」の入った木箱がイタリアの国境を抜けようとするとき、それを見た何もわからない子供達に、その箱を「悪魔の箱」と呼ばせ、その子供達に最後にガリレオの教えを受けた科学者代表アンドレアが次のように科学の可能性を語って終わっている。

アンドレア(振り向きながら)

違うよ、私がやったんだ。ちゃんと目を開けて見ることを学ばなくっちゃ。・・・・・・。そうだ、ジュゼッペ君、君の質問にまだ答えてなかったよね。棒っきれに乗って空を飛ぶことはできない。少なくとも、それには機械が必要だが、そんな機械はまだできていないんだ。もしかしたら永遠にできないかもしれない、人間は重すぎるからねえ。でももちろん、わからないさ。僕らの知識はまだまだ足りないんだよ、ジュゼッペ君。まだほんのとばくちに、立ってるだけだからね。

( (光文社古典新訳文庫 ブレヒト作「ガリレオの生涯」 長谷川道子訳)

すなわち、「科学は、「目を開けてみることを学ぶ」ことから始まる。しかし、どこまで知識が深まり、技術が発展するかを予想することは科学ではない。すなわち、常に未完であることが科学の特徴と言える。そして、未完であることを認識するからこそ、科学は将来も発展し知識をアップデートし、新しい技術を創造し続けるのだ」と述べて終わる。

もちろんこの台詞は、20世紀までの科学の発展と、その戦争利用を実感したブレヒトが書いた、極めて現代的な台詞だが、ガリレオ以降、科学の社会や哲学へのインパクトは指数関数的に高まり、現在に至っている。

ガリレオにより示された新しい世界理解の方法論が、従来(例えばプラトンやアリストテレス )の自然理解と決定的に異なる点は、世界から目的や意味を排除した点だ。これこそが科学と哲学の二元構造が生まれる理由だが、このことをよく示すのが「科学の客観性」と「科学中立論」と表現されてきた概念だ。ブレヒトはガリレオだけでなく、原爆計画に関わったアインシュタインについても戯曲を書こうと計画していたようだ。これは「科学がナチスであろうと連合国であろうと、全ての人間が利用できる客観性と中立性を持つが故に、米国に原爆製造の重要性を説いた」アインシュタインを描くことで、客観性と中立性を掲げて世界から独立してしまった、原爆に象徴される科学の責任を描こうとしたからだと思う。

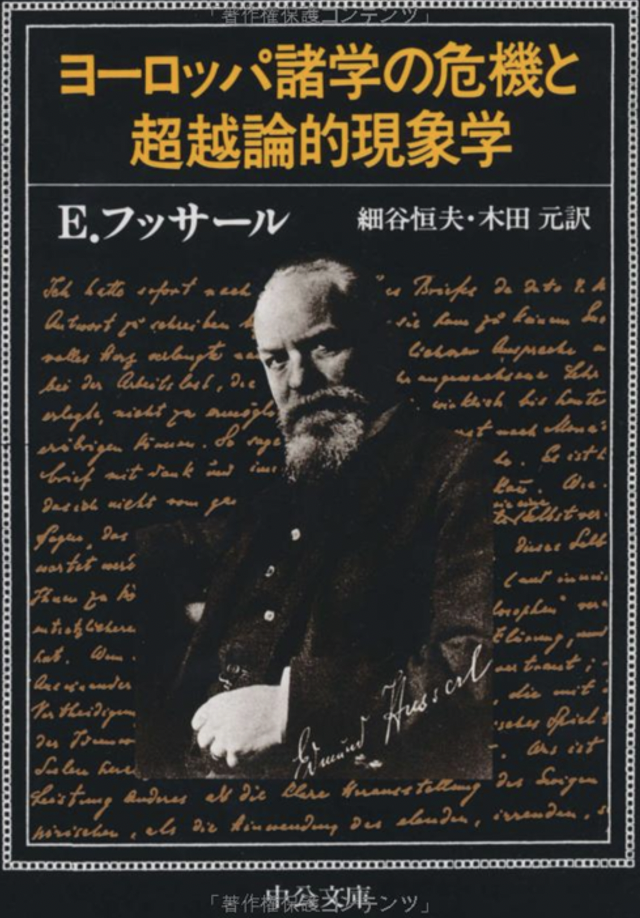

もう一人ガリレオ批判として紹介したいのが、「本当に科学と哲学の関係はこのままでいいのか?」について、ガリレオにまで遡って考えた20世紀前半を代表する哲学者、エドムンド・フッサールとその著書「ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学」だ。

この本はナチス政権が始まった時期に、ウィーンとプラハで行われた講演をベースにまとめられた著作だ。本の出だしの第4章のタイトルは、「新たな学は初めは成功したが、結局挫折した。その動機は解明されていない 」というセンセーショナルなもので、

「人間が、みずからの理想とする普遍的哲学と新たな方法の有効性に対する生き生きとした信頼を喪失したためであろう。そして実際その通りことは進行した。この方法が確かな成果を上げ得たのは、実証科学においてだけだということが明らかになったのである。形而上学、したがってまた特別な意味で哲学的な諸問題―そこにも一見成功を収めて希望に満ちた端緒がないわけではなかったのだがー諸々の事実事情は違っていた。この哲学的な問題を諸々の事実学に結びつけた普遍哲学は、強烈な印象を与える体系哲学という形をとったが、残念なことにそれは一つの哲学に帰一することなく、相互にバラバラな多くの哲学となった。」

と述べて、デカルト以来のヨーロッパ哲学が、彼が「我々が驚嘆してやまない純粋数学や精密自然科学 」(=事実学)を統合できずに、結局「バラバラな多くの哲学 」に分散してしまった原因を探ろうとしている。

重要なのは、このヨーロッパ哲学史の分析が、ガリレオの実証科学の方法論のインパクトの分析と、これを受け止めたデカルト二元論の失敗から始まっている点だ。すなわち、科学は、「経験によって自明なものとしてあらかじめ与えられている世界を基盤としてその「客観的真理」を問い、世界にとって、つまり全ての理性的存在者にとって無条件に妥当する 」エピステーメーへ到達する方法論を確立したが、その過程で、知識から意味や目的を排除したことを問題視している。

まず、

「ガリレイは幾何学と、感性的な現れ方をし、かつ数学化されうるものから出発して世界へ眼を向けることによって、人格的な生活を営む人格としての主体を、またあらゆる意味での精神的なものを、さらに人間の実践によって事物に生じてくる文化的な諸性質を全て捨象する。 」

と述べて、ガリレオが「事実学」にただただ集中するだけで、主体としてその目的や意味を求めることは全くなかったと明言し、返す刀で自然科学者についても、

「だが、せいぜいのところ方法の最も優れた技術家――彼がひたすら追求する発見もその方法のおかげをこうむるーーでしかない数学者や自然科学者は、このような省察を遂行する能力を全く持っていないのが普通である 」

と、これからも自然科学の側からもう一度普遍的哲学を目指すことは絶対あり得ないと結論している。

このように、ブレヒトやフッサールからみると、科学自体が意味や目的を科学に取り戻すことはないことを強調している。もちろん私自身もこの批判は重く受け止める。要するに科学は科学者を首から上のない機械にしてしまうと批判されている。しかし、私は科学者が哲学を勉強したら、首から上が自然にできてくるとは思わない。逆に、私から見て多くの哲学者は、首から下のない人間になってしまっており、フッサールが嘆くように普遍的哲学の可能性は失せようとしている。

楽天的な私は、おそらく21世紀、脳科学や生命科学がさらに発展することで、もう一度普遍的哲学、あるいは普遍的科学が可能になるように感じている。もちろん、これには科学と哲学の率直な対話は必要だが、世界の各所でこの動きを感じることができる。そして、この動きを伝えることが、生命科学の目で読む哲学書の使命だと思っている。

これで17世紀についての紹介を終わるが、次は大陸からのブレクジット、英国経験論の哲学者を紹介する。

2022年1月25日

なかなか生命科学の目からスピノザを位置づけられたという気になれず、延ばし延ばしになったが、ようやく重い腰を上げて、スピノザについて書く気になった。

スピノザが活動した時間から考えて、本来ならライプニッツの前に持ってくるべきスピノザを後回しにしたのは、生命科学の歴史から見たとき、スピノザの著作群の生命科学史に対する意義を自分なりに納得することが難しかったからだ。というより、科学誕生との関係性はほとんどないとすら思っていた。とはいえ、デカルト、スピノザ、ライプニッツは17世紀の顔だ。とりあえずこの1年、ああでもない、こうでもないとスピノザの本を読み返すなかで、スピノザの書いた「デカルトの哲学原理」に出会って、ようやくライプニッツと科学の関係が頭の中でまとまってきた。

これまで、デカルトを解剖生理学、ライプニッツを細胞発生学と関連付ける視点から彼らの著作を紹介したが、同じようにスピノザを今あえて位置づけるとしたら、統合生物科学と関連付けられるように思う。といっても、統合生物科学自体何かがよくわからないとは思うが、生命も含めてあらゆる現象の全てを統一的に理解しようとする方向性と思ってほしい。今回、邦訳されている彼の著作をほとんど読み直してみて、近代科学誕生に貢献した17世紀の哲学者のなかでは、私たち現代の科学者が共有している自然観を持っている点では、圧倒的な存在感があると思うようになった。

スピノザの哲学と言えば、当然「エチカ=倫理学」だ。ヘーゲルやドゥールーズ、さらには脳科学者のアントニオ・ダマシオまで、エチカについてわざわざ本を書くほどで、17世紀の哲学者としては、ライプニッツを遙かにしのいで、デカルト並みのインパクトを持っている。しかし先に述べたように、生命科学の歴史という視点から彼の思想をまとめる時、最初に「エチカ」を取り上げてしまうと、科学とは無関係に見えて、エチカの現代的意義を見失いかねない。というのも、現代でも「倫理」については、科学とは対立した概念で、例えば生命倫理というと、生命科学研究の暴走を社会や宗教の規範をもとに禁止するというニュアンスがある。すなわち倫理と科学と言ったように二元論的に考えることが多い(実際には、倫理を生命科学、認知科学の対象としている研究者おり、スピノザはその草分けだと私は考えているが)。そこで、まず彼のエチカ以外の著作から、スピノザとデカルトの関係を私なりに紹介し、統合生命科学者スピノザという印象がどこから来るかを示した後、「エチカ」に取りかかることにする

さて、ライプニッツと比べると、スピノザはデカルトと比較しやすい。と言うのもデカルトがボヘミア王女エリザベートに対する講義として書いた「哲学原理」を題材にスピノザが自分の意見を述べながら解説した本「デカルトの哲学原理」という本が残っているからだ。

この本を読むと、スピノザ思想の中心にデカルトがドカッと存在し、神や世界についての形而上学では、ほとんどデカルトを踏襲しているように思える。

例えば、デカルトの懐疑を突き詰めて真理を探る方法論については、

「この真理を発見すると同時に、彼は全ての学問の基礎を発見し、またその他の全ての心理の尺度と基準をも発見したのであった。曰く「この命題と同様に明瞭判然と認識されるものは全て真である」

とまで述べて、絶賛している。そして、世界について考えている自分、しかし有限な自分が実在する根拠として神が存在しているという概念にも一定の評価を与えている。要するに、全てを疑い、いかなるドグマも排除した上で、明瞭判然と認識できる実体のみを認める方法論を堅持した上で、有限の自分の実在を神に託すことで、自然と人間よりなる一般世界から神を切り離した点では、スピノザはデカルトと17世紀大陸合理主義を継承していると言える。

ただ、精神と身体の関係となると、二人は大きく異なる。「デカルトの哲学原理」では、残念ながらデカルトの心身二元論についての彼の考えを明瞭に述べた箇所は見当たらない。しかし同じ本に併載されている「形而上学思想」を読むと、自然、身体、精神と言った自分自身も含まれる世界の理解では、スピノザは、一般に信じられているデカルトの「心と身体」を分離する単純な二元論を否定している(ただデカルトも一般に言われるような単純な二元論を考えていたのかどうか、後で議論したい)。

と言うことで、まず「形而上学的思想」での生命の定義から始めよう。

だから我々は生命を「事物が自らの有に固執しようとする力」と解する

と述べて、人間から植物まで、自己の定常状態を積極的に維持している実体が生命であると、植物から動物まで全ての生命を包括できる生命観を提案している。人間存在は本来的に闘争状態にあるとするホッブスと共通していると言えるが、それを生命全体に拡大したスピノザの観察力は鋭い。現代の生物学者にも全く異論はないだろう。

その上で精神の実在について次のように続ける。

しかしまず注意しておきたいのは、我々が人間精神の創造の時期について何も述べなかったことである。我々がそれを述べなかったのは、人間精神は物体なしにも存在し得るので、神がいつこれを創造するかが十分明らかでないためである。人間精神が他の何ものかから分かれて生ずるものでないことは十分明らかである。なぜなら、そうしたことは算出される事物においてのみ、すなわち実体の様態においてのみ起こる。これに対し実体自身は産出されることができず、ただ全能者によって創造されるのみである。

「人間精神は物体なしにも存在し得る

そして、

我々は、人間身体の機構を眼中に置くとき、そうした機構が破壊されうるものであることをはっきりと認識するが、物体的実体を眼中に置く時は、それが同様の意味で破壊され得るものとは考えないのである。

と、私たちの身体は破壊しうる実体だが、それを構成する物体的実体は破壊されないと述べている。すなわち、我々の身体を含め個々の事物は破壊可能に見えても、自然全体に包括され構成された実体という観点で見れば全て破壊されることなく保存されると述べている(もちろんこれは現代の科学を知る私の解釈で、スピノザがここまでクリアに考えたかどうかはわからないが、かなり近いと思っている)。詰まるところ、人間の身体は大きな唯一の自然に完全に包含されている捉えるべきであると述べている。

そして最後に、

哲学者たるものは、神がその最高の能力によってなし得る事柄を問題とせず、神が自然に与えた諸法則にもとづいて自然を判断する。だから哲学者たるものは、そうした諸法則から押して確実で正当だと結論されることを確実で正当だと判断する。だからわれわれもまた精神について語るに当たり、神がなしえることを問題とせず、ただ自然の法則から生じることを問題とする

(以上これまでの引用全て、岩波書店 「デカルト哲学の原理」付録「形而上学的思想」、畠中尚志訳) と、人間の精神が物体や生命とは異なる原理下に存在しているとしても、その実在性をいちいち神に遡るのではなく、精神についても神が創造した自然から自然に生まれた実体として、考えていくべきだと主張している。すなわち、生命や精神を物理法則からだけから理解することは難しいが、しかし生命の原理や精神も自然から生まれた実体で、この関係を考えることは人間(哲学者)の課題であり、神学問題ではないこと述べている。要するに精神と身体は異なる因果性で動いていても、両者とも自然(=神でもある)の産物であると述べている。

繰り返すが、以上は全て私の勝手な解釈だ。しかしここに引用したセンテンスに出会ったとき、ようやくスピノザを生命科学者の目でまとめてみる気になった。すなわち、物体、生命、精神の全ては一つの自然から発出したもので、どう生まれてきたのか、私たちにはわかっていないだけなのだと、自然を統一的に理解することの重要性を説いている。

少し余談になるが、スピノザの自然、身体、精神についての考えを上記のように理解した上で、改めてデカルトを考えてみると、デカルトの心身二元論も本当はスピノザの考えに近いところもあったのではと思える節もある。デカルト二元論は、精神を物質の世界から切り離し、精神抜きの人間を機械と考えたと、単純な図式で理解されることが多い。事実、彼の情念論を読むと(生命科学の目で読む哲学書15参照:https://aasj.jp/news/philosophy/15137 )、身体と精神が松果体を介してつながり、精気を介して相互作用している、いわゆるデカルト劇場と称されるイメージが示されている。確かに身体と精神を2分しているのだが、私にはこのイメージが、デカルトも精神と身体のつながりを求めており、そのためにあれほど多くの動物や人間の解剖を観察したのではと思えてくる。確かに、松果体に結合した精神が身体を操作するというのはあまりに幼稚だが、私にはデカルトが、このような単純な図式で満足していたとは考えられない。

事実、最近翻訳されたフランスの哲学者カンプシュネルの「デカルトはそんなこと言っていない」では、明確にデカルトが「身体なしの思考」を否定している箇所を見つけることはできないが、彼の著作を総合的に解釈すると、決して心と身体が完全に分離していたとは思っていなかったのではと論じている。

いくら時代は違っていても、また考える自分を実在の起点に据えたといっても、デカルトも現代の我々と特に変わる身体感覚を持っていたわけではなかったはずだ。と言うことは、自分の身体が存在しない状態で、自分は考えることができるなどと実感出来ていたはずはない。その意味で、カンプシュネルが

「デカルトは常に、経験にできるだけ定位しようとしていましたから、人間の精神は思考するのに身体を必要としないという一文は、デカルトの言いそうなことではない、と言うことになるのです」

と述べて、デカルトの心身二元論を、心と機械のようなわかりやすい図式に落とし込む危険を指摘しているのは肯首できる。

ではデカルトの二元論とは何だったのか?

科学者の立場からデカルト二元論を考えてみると、以前述べたように「心身二元論」というより、「明晰に理解できる対象としての身体に関わる課題」と「明晰には理解できず、神の領域に預けるしかない精神に関わる課題」、すなわち「わかることと、わからないこと」を明晰に分けようとする二元論だったのではないかと思っている。

個人的印象を述べるのを許してもらうと、ギリシャ哲学からスコラ哲学まで、17世紀以前の哲学では、世界を自分の頭の中で説明しきることが重視されていたように思う(哲学とは本来そういうものだが、自然現象の説明も同じように扱われてきた)。そのためか、ギリシャからスコラ哲学までの著作を読むと、ある意味で「わからない」と説明を諦めることはほとんど行われてこなかった。代わりに、自分の頭で考え抜く中で一つのもっともらしい説明を求めていたように思える。実際、宇宙の森羅万象について、「わからないから」と説明をやめるのではなく、様々な説明を着想していることには驚くし、なかには今でも納得できるような説明もある。とはいえほとんどの説明は結局思いつきでしかない。もっともらしく説明して多くの人が納得してくれるなら、それがドグマであろうと、ねつ造であろうとお構いなしになる。これでは客観的近代科学は成立し得ない。従って、近代科学の最初のハードルは、わからないことを、わからない(かもしれない)と明確に述べることだった。

こう考えてみると、全てのことを疑ってかかるところから始めたデカルトが、わかることとわからないことを明確に区別し、「わからないこと」をわからないとして神の領域に預けたことこそが、17世紀近代科学の最も重要な原動力になったと言えないだろうか。

その後ガリレイによって、「では何が科学的にわかると言うことか?」が問われる。これについては次回に詳述する。こうして、わかることだけを近代科学の対象とし、ガリレイが示した科学的理解を生産する手続きに従い現象を扱うことでようやく近代科学が成立するが、これらが集約した最初の成果が、ニュートン力学だった。いったん客観的理解を得るための手続きが科学として確立すると、科学に限界はなくなる。物理学はわかることの範囲を広げ、アインシュタインの相対性理論、量子力学、ビッグバン、さらには一般相対性理論に基づく重力場の発見など、私たちの直感とは全く異なる世界を、正しい概念として定立してきた。

物理学と比べると、ガリレイに始まる客観的科学の手続きを生命理解に適用するには時間がかかったが、そこにも生物を科学の対象として扱うという意味では、デカルト二元論は大きく寄与している。すなわち、身体を理解可能な機械仕掛けとして扱うことで、17世紀から生理学は大きな進展を見せた。そして物理学と同じように、生命科学はわかるかもしれない領域を少しづつ広げ、特に20世紀後半大きな飛躍を遂げるが、これについてもいつか詳細に検討したい。

このように「身体」が客観的研究対象になる一方で、「心」に関わる様々な因果性については、「わからないこと」として神の領域に棚上げされた。この「分かりそうなことだけ対象にする」デカルトの割り切り、すなわち二元論は、近代科学を推し進める原動力となったが、この最大の副作用として、世界で起こる森羅万象の背景にある、目に見えない因果性、例えばアリストテレスが生命の本質と考えた目的因のような因果性、さらには17世紀以降の哲学や政治学で議論された、人間の行動に関わる善悪や倫理と言った因果性は、科学の対象から排除されてしまった。

もちろん二元論に対して、世界を一元的に考えるべきとする反省は、すぐに始まる。本来神と人間、現世と来世、体と魂と、二元論的世界を、神を中心に据える一元論で読み直す、復古主義的スコラ哲学の反動は大きかったはずだ。ただ、このような復古主義に新しい思想的発展はない。17世紀、新しい世代の哲学者たちは、新しい一元論の可能性を模索した。

前回紹介したように、ライプニッツは二元論でもない、唯物論でもない、有機的単位モナドを構想し、モナドが集まって起こる有機的生成過程を、生命にとどまらず宇宙全体に広げる画期的アイデアを思いついた。そして、モナドを神の意志が統合された実在単位とすることで、心と身体を統一しようと構想した。しかしモナドから生命を一元論的に説明すると言うことは、例えば細胞の活動として精神や思想を説明することに他ならず、これは現代生物学にとっても難しい問題だ。ライプニッツが顕微鏡下でうごめく粒子に心を奪われたとしても、ここから精神や思想を実体的に説明することは簡単ではない。現代脳科学でも困難な社会や道徳を説明できるようにモナド論を発展させることは簡単ではなく、彼の社会観や倫理は、当時の常識を超えることはなかった。

一方、デカルトも当然人間の行動や倫理について考えてはいたと思うが、身体と心を切り離し、わからないことを神の領域に預けてしまう二元論では、身体と心の関係を問う必要がある倫理や道徳を構想することはむずかしい。この結果、少なくとも邦訳されている著作の中で、デカルトが自ら倫理について述べた記述はほとんどないと思う。

社会倫理というと、「人間は本来的に闘争状態にある

ここからは私の妄想だが、これら同時代人に対し、人間の感情、精神、社会や政治など、人間の領域を一連の自然現象ととらえるスピノザの一元論だけが、人間の問題「エチカ=倫理」を、自然との連続の中で論じることができた。すなわち、倫理とは宗教、社会、人間に限定された領域ではなく、生命全体に関わる領域であることが構想された。もちろん、感情や精神を自然の理として説明することは簡単ではないし、スピノザも人間の精神について満足いく説明をしているわけではない。しかし人間の感情や精神、そしてそこから生まれる倫理も、統一された自然から生まれてきており、理解がむずかしいからといって神の領域へ棚上げする必要は全くないと考えている。スピノザにとっての倫理とは、宗教や国家の規範からトップダウンで押しつけられる禁止とは全く異なっている。

このことは、知性改造論、デカルトの哲学原理、を通して統合的自然観に至ったスピノザが、その延長にある思想を述べた「神学・政治論」や「国家論」を見てもよく分かる。社会や宗教を、より個々の人間の立場から考えている。すなわち、社会も政治も、そして宗教すら、自分の現状を保存しようとする人間の生の延長上にある。彼にとっての神は自然を創造した力であっても、現存する人間や社会を支配する力ではあり得ない。

例えば神学・政治論で、

したがって、わたしたちの結論はゆるがない。宗教は自然の光によって示されようと預言の光によって示されようと、支配権を持つ人たちがそう取り決めない限り、法令としての力を持ちえない。また支配権を保持している人たちを介さずに、神が直接治める特別な王国などというものは、人間世界には存在しないのである。

スピノザ. 神学・政治論(下) (Japanese Edition) (Kindle の位置No.3220-3223). Kindle 版.

を読むと、従来のキリスト教のように、神が直接自然や世界を支配するという考えを微塵も持っていないことがよくわかる。表面上彼もキリスト教を奉じているように見えるが、彼の宗教は、ユダヤ教やキリスト教の枠から大きくはみ出している。例えば旧約聖書に書かれているヨシュアについて、

たとえばヨシュアも、そして恐らく『ヨシュア記』の作者も、太陽が地球の周囲を回っていて地球は静止しており、その太陽も時には動かなくなったことがあると思っていたが、これは聖書にはっきりと出ていることだ(22)。しかし多くの人は、天に[不規則な]変化が起こりうることを認めたがらないから(23)、この箇所をそのようなことなど言われていないかのように説明している。これに対し、より正しく哲学することを学んだ別の人たち(24)は、地球の方が動いていて太陽は静止していること、つまり太陽は地球の周囲を回ってはいないことを知っているので、聖書自体はこのことを明らかに否定しているのに、これをどうにか聖書から絞り出そうと全力を尽くしている。

と、ガリレイ裁判の結果を真っ向から否定するとともに、聖書が結局は人間の恣意的な言葉であるとすら述べている(これはガリレイの「偽金検査官」と共通する)。神学・政治論が書かれたのは、ガリレイ裁判から40年後のことだが、19世紀まで天文学対話が禁書とされていたことを考えると、よくまあここまで言ったと驚く。要するに、彼が神を語るとき、ユダヤ教やキリスト教の神とは全く違う神が語られている。

政治についてもそうだ。先に述べたように、彼にとって生命は自然の中で自己を今ある状態に保存することを優先する実体だ。ここから彼の生の哲学が生まれるが、この自分を今ある状態に保たせることができる可能性を高めることこそ、良い政治であると説いている。すなわち、個人の生存を最重要と考える倫理を政治に求めている。

一人の市民としての権利とは、誰もがもっている、自分を自分の[今ある]状態に保ち続ける自由に他ならない。この自由は至高の権力が出すさまざまな布告によって定められ、もっぱらその権威によって守られる。ひとはもともと一人一人が自分の好き勝手に生きる権利をもっていて、この権利を当人の裁量だけで決めていた。ところがその権利を、つまり自分の身を守る自由や力を他人[=至高の権力]に引き渡したからには、ひとはこの他人の流儀だけに基づいて生き、この他人からの保護だけによって自分の身を守らなければならなくなるのである。

スピノザ. 神学・政治論(下) (Japanese Edition) (Kindle の位置No.3220-3223). Kindle 版.

このように、デカルトやライプニッツと異なり、スピノザは宗教や政治についてまで、自由でプラグマティックな発言を繰り返すが、この背景に彼が到達した全く新しい「倫理」についての思想が存在しており、これが「エチカ=倫理」として、彼の晩年に発表される。

この新しい「倫理観」を一言で言うと、「宗教的であれ、政治的であれ、禁止=法に基づく倫理とは異なる、自然の因果性に基づく倫理」と言えるだろう。エチカは5部構成で、1)神について、2)精神の本性および起源について、3)感情の起源および本性について、4)人間の隷属あるいは感情の力について、5)知性の能力あるいは人間の自由について、から構成されている。読んだあともう一度振り返ると、この構成は実によく出来ているので、それぞれの章を個別に見ていこう。

第1章

倫理を「神について」から書き始めているのを見ると、結局宗教的倫理の押しつけかと思ってしまう人も多いと思うが、私はそうは思わない。すでに見たように、スピノザにとっての神は、キリスト教やユダヤ教の神の概念からかけ離れている。一般的には、倫理というと、宗教や社会から個人に発せられる禁止と考える人が多いだろう。しかし一方で、倫理観と言ったとき、個人の精神が自発的に生み出す有徳の行動を考えることもある。スピノザは、この自発的に生まれる倫理とは何かを明らかにしたかったため、あえて神からスタートしている。

事実エチカの最初は、「はじめに神ありき」からスタートしない。エチカではユークリッドの幾何学のように、最初いくつかの定義が提示されるが、この定義でも「神」という言葉はようやく6番目に出てくる。また、その後の公理や定理でも、定理の11番目に

神、あるいはおのおのが永遠・無限の本質を表現する無限に多くの属性から成っている実体、は必然的に存在する。

(畠中 尚志. 岩波書店 スピノザ エチカ(以後引用は同じ本から))

「神」という言葉がようやく現れる。

これに対し、エチカ自体の始まりは、

自己原因とは、その本質が存在を含むもの、あるいはその本性が存在するとしか考えられえないもの、と解する。

と言う文章だ。これも私の勝手な解釈だが(スピノザに関しての意見は私の勝手な妄想としてこれからも聞いて欲しい)、自己原因の存在しない人間が、自発的な倫理観を持ちうるのかがテーマであることが暗示されている。すなわち、有限で自己原因を持たない人間が、自己原因を持つかのように行動できるための条件を考えている。

こう考えてみると、倫理を構想する前に、世界の全ての内在的原因として、何かを想定する必要があり、それを神として提案したのがこの章というわけだ。ただ、すでに見たようにスピノザの神は、キリスト教やユダヤ教にみられるように、擬人的に禁止を命ずる神ではない。逆に、自然自体に内在する原因と言っていい。スピノザの神を自然と訳し直して読んだ方がいいという人は多く、私もスピノザの神の意義を理解した上でも、彼の文章を読むときは神を自然と頭の中で読み替えた方が理解しやすい。ただ、現在の我々にとっても、宇宙や自然がどう始まったのか、それを説明することは難しい。その意味で宇宙の始まりの原因ととしてスピノザが神を持ち出すことに違和感はない。

すでに述べたように、スピノザにとって重要なのは、人間の身体も、精神も全て自然に統合された存在で、人間から生まれる全ての行動の原因は自然に求められるという点だ。だからこそエチカは「神について」から始まる必要があった。

第2章

これを確認した上で、次に「精神の本性および起源について」で、倫理を生み出す私たちの精神とは何かについて議論が始まる。ここで彼にとって大事なことは、まず考える私が特別な存在であることを否定することだった。

人間の本質は必然的存在を含まない。言いかえれば、このあるいはかの人間が存在することも存在しないことも同様に自然の秩序から起こりうる。

その上で、デカルトが考えるように身体と精神は異なる実体ではあるが(=すなわち同じ因果性で考えることはできないが)、統一されており(=すなわち身体が死ねば精神も消滅する)、滅びる自分も自然(=神)という大きな観点から見ると、統合され、永遠であると結論している。

最後の論点は宇宙の質量保存といった単純な話ではない。いわば偶然の産物とも見えるような多様な個々人が、なぜ幾何学のような共通の概念に到達できるのかを考えたとき、全てが自然の中に統合されており、全てに大きな因果性が内在しているからと考えている。なかなかわかりにくい部分だが、40億年前生物誕生の結果として私たち人間が生まれ、この人間が宇宙の法則や生命進化を今度は科学として扱っていることを考えてみたらどうだろうか。すなわち、偶然に見えることも、結局は自然により決定されており、この自然の内在原因の共通性が、人間が社会や国家を形成する基盤となり、これを私たちはもう一度対象として理解することができる。これらの概念は、人間の精神の自由を否定した以下の文章にまとめられている。

精神の中には絶対的な意志、すなわち自由な意志は存しない。むしろ精神はこのことまたはかのことを意志するように原因によって決定され、この原因も同様に他の原因によって決定され、さらにこの後者もまた他の原因によって決定され、このようにして無限に進む。証明 精神は思惟のある一定の様態であり(この部の定理一一により)、したがって自己の活動の自由原因でありえない、あるいは意志したり意志しなかったりする絶対的な能力を有しえない。むしろ精神はこのことあるいはかのことを意志するように原因によって決定されなければならぬ。そしてこの原因も同様に他の原因によって決定され、さらにこの後者もまた他の原因によって決定され云々。

一神教の考えは元々二元論的だが、神を頂点とする一元論を二元論にかぶせて、一元論に見せているだけだといえるが、スピノザの一元論は、現世や来世はなく、神も自然を通して人間まで直結しているという点で、新しい。

第3章

このように自然(=神)、身体、精神について明確にした上で、異なる因果性を持ちつつ一体化されている精神と身体の関係、すなわち感情の問題に進んでいく。

そして、おそらくスピノザのエチカの中で最も重要な「スコラ哲学やデカルトが主張するように、精神が感情に対して絶対的な支配力を持つのではなく、感情とは身体を今のまま保持しようとする生物が、外界との相互作用、および精神による調整作用によって決定される受動的な状態である」と言うテーゼが示される。

感情ならびに人間の生活法について記述した大抵の人々は、共通した自然の法則に従う自然物について論じているのではなくて、自然の外にある物について論じているように見える。実に彼らは自然の中の人間を国家の中の国家 のごとく考えているように思われる。なぜなら彼らは、人間が自然の秩序に従うよりもむしろこれを乱し、また人間が自己の行動に対して絶対の能力を有して自分自身以外の何ものからも決定されない、と信じているからである。

すなわち、感情は精神(=デカルト的神の世界)に支配されると言う考えを否定し、感情こそ自然、身体、そして精神(理性)の3者の相互作用の結果が現れたものになる。それが「感情が精神のみに関係すると意志が生まれ、体と精神に関係する時は衝動が生まれる

いずれにせよ、人間の身体と感情を、より自然に近づけたこの考えは、従来には存在しなかった逆転の発想であることは明らかで、その結果「善悪」のように、従来は外的に示される絶対的規範とされ、それに感情を従わすべきとされてきたことが、

善および悪の認識は、我々に意識された限りにおける喜びあるいは悲しみの感情にほかならない。

私はここで、善をあらゆる種類の喜びならびに喜びをもたらすすべてのもの、また特に願望それがどんな種類のものであってもを満足させるもの、と解する。これに反して悪をあらゆる種類の悲しみ、また特に願望の満足を妨げるもの、と解する

と感情を中心に置いた関係へと逆転される。

第4章

これまでの議論で、自己に対する外界からの働きかけが感情を生み出し、感情が精神と相互作用することで、善悪と言った「意志」が生まれることが示された。しかし、このように感情が身体と精神を結ぶ核になるなら、我々は感情に隷属するしかない存在なのか?あるいは他の道があるのかがこの章で論じられる。そして、彼が「感情が体と精神に関係する時は衝動とよぶ」と定義した、「多様な衝動」を比較することから、感情と精神(理性)の相互作用が、感情に支配されない精神のあり方を模索している。

この帰結として、いわゆる非理性的動物の感情(というのは我々は精神の起源を識った以上は動物が感覚を有することを決して疑いえない)は人間の感情と、ちょうど動物の本性が人間の本性と異なるだけ異なっているということになる。もちろん馬も人間も生殖への情欲に駆られるけれども、馬は馬らしい情欲に駆られ、人間は人間らしい情欲に駆られる。また同様に昆虫、魚、鳥の情欲および衝動はそれぞれ異なったものでなければならぬ。こうしておのおのの個体は自己の具有する本性に満足して生き、そしてそれを楽しんでいるのであるが、各自が満足しているこの生およびこの楽しみはその個体の観念あるいは精神にほかならない。したがってある個体の楽しみは他の個体の楽しみと、ちょうど一方の本質が他方の本質と異なるだけ本性上相違している。最後に、前定理からの帰結として、例えば酔漢の捉われている楽しみと、哲学者の享受している楽しみとの間には、同様に少なからぬ相違があることになる。これもここでついでながら注意しておきたい。

と述べているように、感情は昆虫から動物まで存在している、すなわち一次的に身体恒常性維持に関わる反応で、しかも動物の行動の動因といえる。しかし、これは精神により喜びや悲しみという衝動へと変化し、また精神に対象として対置されることで、善悪という判断にまで変化していく。動物だけでなく、人間にまで哲学者や酔っ払いまで、多様な衝動のあり方があることは、多様な感情と精神の相互作用のあり方が存在することを示している。そして、道徳、有徳的に暮らすと言うことは、感情と作用し合う精神の理性レベルにかかっていることになる。そして、これこそが「禁止とは違う自然の倫理」が発生する基盤になる。

私たちは道徳や倫理観というと、宗教や社会に教えられた行動の目的と捉えるが、善悪という高次の目的も、快適に暮らしたいという衝動から来ており、実際には目的とは全く無関係の感情から生まれ、これが理性というそれぞれのフィルターで選択されていくとするスピノザ発想の転換は、ダーウィンの自然選択すら彷彿とさせる。

このように、まず自己の恒常性を維持するという自然の原因から全てが発すると、動物の賭殺すら道徳や倫理に反しないという判断になる。

これからして動物の殺を禁ずるあの掟が健全な理性によりはむしろ虚妄な迷信と女性的同情とに基づいていることが明らかである

自己保存の努力は物の本質そのものである(第三部定理七により)。そこでもし何らかの徳がこれ、すなわちこの努力よりさきに考えられうるとしたら、その結果(この部の定義八により)、物の本質がその本質自身よりもさきに考えられることになるであろう。

この文章を裏返せば、特定の動物を神聖視して賭殺を禁じる宗教的道徳や感情的道徳論を否定することなので、ユダヤ教から破門されるのも当然だ。このように、賭殺の禁止と言った、自然とは全く異なる外的ドグマを目的化して守っている倫理は幻想で、自然の内在原因から自発的に発生する倫理や道徳を我々は模索すべきであるとする、新しい倫理観が生まれた。

第5章

そして最終章では、ダーウィン的に言えば多様な衝動を理性というフィルターで選択する条件、すなわち理性を通して人間が感情から自由となる方法を論じている。5章の出だしはエチカ、そしてスピノザ自身のマニフェストになるので、少し長く引用する。

ここで私は、倫理学の最後の部分に移る。この部分では、人間が自由となる方法、または、自由になる道程のことが問題にされる。つまり、ここで私が取りあつかいたいのは、理性の能力のことなのだ。私たちの理性は、感情と張りあっていったい何をなしうるか、また、精神の自由、人間の幸福とはいったい何なのか。これを知れば、私たちは、賢人がどの程度無知なものより強力であるかを洞察できるにちがいない。だが、知性をどんな方法で完全化すべきであるか、とか、身体の機能を正しく果たせるためにはどんな技法で世話してやればよいか、とか、この種類の問題はここでは関係がない。なぜというに、後者は医学の分限にはいるし、前者は論理学の仕事だからだ。それゆえ、ここでは、上述のとおり、もっぱら、精神または理性の能力を問題にし、とくにそれが感情を抑制しそして統御するためにはどんな大きさの、またどんな種類の権能をもっているかを指摘してゆきたいと考えている。なぜなら、感情にたいしてそれが「絶対的」支配力をもたないことは、すでに論証ずみの事実だからだ。

(スピノザ. ワイド版世界の大思想 第1期〈4〉スピノザ :最終章に入ってKindle版畠中訳のコピーリミットが切れたので、高桑訳から引用する。)

ここでは、いかにして自然倫理を生み出せる理性を高めればいいのかを論じている。

この問いに対するスピノザの答えは至極まっとうで、できるだけ多くの事象が(彼が第三種認識と呼ぶ一種の直感的)認識できる経験を重ね、精神の中に多様な表象を形成することで、自分の感情や身体を含む様々な事象について理解を深めることが精神能力を高める方法で、これにより精神が現象の必然性を確信できるようになる。これが理性を高めることにつながり、事象の必然性を確信できる精神は、感情を支配する高い能力を獲得するというものだ。

現代風にまとめると、自分や世界について多くの知識を重ねれば、多くの事象を当たり前のこととして捉えられるようになり、それに沿って感情をコントロールできるということになる。これが可能になる結果スピノザは、「 自己と自己の感情とを、明晰かつ判明に認識し、自己と自己の感情を認識すればするほど」、我々は「一層神を愛するようになる」と、神を愛することが倫理や徳につながると述べている。神と言われると引いてしまうかもしれないが、この神を自然と読み替えれば、まさに自然の新しい認識にチャレンジしている現代の自然科学者の姿が浮き上がってくる。

最終章は、このような神の愛についての考察で満ちているが、ここでは私は完全に神を自然と読み替えて読んでいる。要するに、自分も含めた自然を理解することは、理性を高めることになり、理性が高まるとさらに自然への信頼が高まり、自然の必然性を根拠に、我々の感情を支配できる、「自然の倫理」に到達することができると結論している。

以上、独断と偏見を持って各章を見てきたが、デカルト二元論によって神の世界に棚上げされた、道徳や倫理は、決して神や社会から与えられたり、教えられたりすることで回復することはない。私たちの精神が進化する過程で、自然に生まれてくるとする、スピノザの全く新しい倫理の21世紀的意味がわかってもらえたと思う。

これまで見てきたようにスピノザは生命科学という点から見ると、人間も含めた全てが自然と一体化することを述べたことにつきる。ただ、このことはその後の生物学の発展過程であまり重視されず、デカルト的二元論や、ライプニッツ的有機体論と比べると、スピノザの存在感は薄い。しかし、スピノザの倫理は、宗教・国家の規範や法から生まれる禁止としての倫理を完全に否定し、自然の必然性として生まれる倫理を構想しようとしている点で、それまでにない全く新しい倫理といえ、現在の脳科学とオーバーラップし始めている。

実際、倫理や生命倫理が語られるとき、現代人が頭に浮かべている倫理の方が二元論的で、決してこのレベルに達していないのではないだろうか。おそらくこの新しい倫理観の延長にあるのは、宗教や国家の規範や、それから生まれる法としての倫理の否定では無く、これらを自然倫理の中に統合しようとする試みと言える。