2020年6月5日

スコラ哲学紹介の最後となったオッカムを読んだ後(https://aasj.jp/news/philosophy/12487 )、すぐに17世紀近代(デカルト)に移っても良かったが、せっかく順番に読んできたので時代を飛ばさず橋渡しに16世紀を代表する、しかも「生命科学者の目」からみて推薦できる一人を選んでみたいと考えた。スコラ哲学と比べると、トマス・モア、エラスムス、モンテーニュ、フランシス・ベーコンなど16世紀には名前が知られた哲学者(?)が多い。そこで今回、4人の代表的な著作をまず読んでみた。

前回マルクス・ガブリエルを紹介した時(https://aasj.jp/news/philosophy/12813 )、20世以降、哲学から排除されてしまったように見える「宇宙の中の精神」といった形而上学的課題を、今も哲学の課題であるととらえ、新たな目でチャレンジしている点が、彼の新鮮さだと述べた。逆にいうと、形而上学的課題を哲学から排除しようとする雰囲気が20世紀にはあったように思う。ただこのような根本問題への哲学的チャレンジを諦める傾向はギリシャからローマ時代に移行した後にも見られ、哲学(少なくとも読める形で残っている)が処世術といってもいいほど極端に世俗化したことについてはすでに述べた(https://aasj.jp/news/philosophy/11539 )。

今回4人の著作を読んで、16世紀も哲学不毛の時代で、逆に形而上学的な課題はスコラ哲学議論と軽蔑されていたのがわかった。こうしてスコラ哲学からルネッサンスへと思想をたどってみると、世俗の勢いが増す時に、神学も含めて哲学は形而上学的課題を無視したり、軽蔑したりする傾向を示すようだ。ただ20世紀の場合、この世俗を代表したのが科学ではなかったかと思える。だからこそ、哲学にもう一度形而上学的課題を取り戻すために、マルクス・ガブリエルがその批判の矛先を向けたのは科学だった。何れにせよ、科学と哲学の関係については、17世紀を考える時扱ってみたい。

さて今回4人の著作を読んでみて、16世紀哲学を「ルネッサンス、宗教改革によりキリスト教会の相対的地位が低下し、世俗の王の権力が強まることで、教会に属さない世俗の賢人が現れ、人間のあり方(=ヒューマニズム)を論じた時代」と総括することにした。

世俗の賢人の最初はトマス・モアだ。教会内の神学者が担ったスコラ哲学時代と違い、16世紀を代表する思想家の多くは何らかの形で宮廷につかえる人たちで、トマスモアも大法官にまで上り詰めた国王の重臣だ。忙しい実務の合間に書いたのが有名な「ユートピア」で、この造語は今も理想郷を表す単語として定着している。

ユートピアはモアが考えた理想の国の話だが、おとぎ話というより16世紀の現実に即して構想されている。間違いなくプラトンの共和国を念頭に書かれたと思うが、ユートピアとはいうものの、プラトンの共和国と同じく国王が存在する。彼の描いた王はプラトンが述べた哲人王と同じで、哲学に基づく徳の精神で国を導く賢人に他ならない。面白いのは、この国で大事な哲学とは「宇宙の中の精神」を問うようなスコラ哲学でないとはっきり述べている点だ。モアにとって、形而上学などは世俗を中世に引き戻す邪魔な存在以外の何物でもなかったようだ。

ユートピアは読み物として面白く、構想が詳細にまでわたっていることに感心する。例えば奴隷の問題についてみてみよう。まず驚くのは、敵の捕虜といえども自由を奪うことは断じて禁止で、自由を奪えるのは唯一犯罪を犯した者だけだ。この時、罰として強制作業を要求できるとしており、現代の懲役刑と同じだ。さらに現代的なのは、市民権はないが外国から来て、自分で奴隷のような仕事を望む輩のことまで述べている。これも現在の外人労働者に相当する。このように内容は哲学というより、道徳的な賢人が世の中に向かって語る「お言葉」といっていいだろう。当然、いわゆる哲学からの引用は少ない。キンドルなので検索機能を利用して調べてみると短い本のなかにプラトンについての引用は15箇所もあるのに、例えばアリストテレスは1回だけで、しかも哲学の内容についての引用ではない。生命科学者の目から見ると、得るところは少ない。それでも、ユートピアに書かれた政治思想は革新的で、結果反逆罪で処刑されることになる。

世俗の賢人の二人目はエラスムス。他の三人と比べると、宮仕えはほとんどせず、自由な学者として過ごした賢人と言える。彼が友人のトマスモアの家に滞在しているときに書き上げたのが「痴愚神礼讃」で、モアのユートピアはこの本に刺激を得て描かれたと言われている。

この本も一種のおとぎ話だが、モアのユートピアとは真逆で、架空の異教の女神の目を通して現状を痛烈に批判しすることで、理想的社会を探るという構成になっている。この本ではモアのユートピア以上に、当時の庶民が生き生きと描かれており、同時代のピーター・ブリューゲルの描いた庶民の姿と完全に重なり合う。もちろん、この世相の中にはキリスト教も含まれており、キリスト教信者であったエラスムスがよくまあここまで言った思える文章も多い。たとえば人間が真実より嘘が好きなことを示す例として述べたくだりを引用してみよう。

「(教会の説教では・・)、真面目なことが話されていると、聴衆は眠ったりあくびをしたり退屈したりしています。ところが、説教師が小母さんがなさるようなおとぎ話を始めますと、会衆は全部目を覚まして、口をポカンと開けて聴き惚れます。・・・聖ゲオルギウスだとか、聖クリスフォルスだとか、聖女バルバラだとかいう、ちょっとおとぎ話風な、聖職離れした聖人がいることになりますと、相手が聖ペテロだとか聖パウロだとか、また主キリストご自信だとかいう場合よりも、はるかに崇拝されるようになれるのですよ」

ここに書かれた「痴愚性」はいつの時代も変わらないことがよくわかる。これがエラスムスが現代にも通ずるヒューマニストとして評価される理由だろう。

重要なのは、モアのユートピアと同じで、「哲学=スコラ哲学」については、手厳しく軽蔑している点だ。例えば、

「さてこの面倒な上にも面倒な彼らの道具立ては、数限りもないスコラ学派の流派のおかげで、もっと霊妙でしち面倒臭いことになっていますから、実在論者や唯名論者やトマス派やアルベルトゥス派やスコトゥス派など、私は主なものの名前しかもうしませんが、こういう多くの学派の羊の腸のようにクネクネ曲がった道よりも、寧ろ迷路から抜け出す方が皆さんにとっては易しいことでしょう」

という文章から、当時の大学では、「実在論だ、唯名論だ、あるいはオッカムだ」と、過去の思想を担いで口角泡を飛ばす議論のための哲学論議行われていたことが推察される。これは20世紀にも通ずるが、世俗化が進むとアカデミックな議論はどうしても浮世離れしてしまい、「哲学議論」は一般人も世俗の賢人も軽蔑する悪いイメージが定着していたことがわかる。

世俗の賢人の3人目は、我が国で最も知られた16世紀のヒューマニスト、モンテーニュだ。彼もボルドー市長に選ばれるとともに、宮廷でも仕えた貴族で、彼の「エセー」はわが国でも広く知られている。私自身もずいぶん昔、抜粋本では読んだ覚えはあるが、全く印象は残っていなかった。今回もう一度読んでみようと全6巻新たに取り寄せて読み始めた。しかし、モアやエラスムスとは異なり、断片的文章の集まりで、すぐ退屈してしまった。賢人の思想というより、賢人の独白といった感じで、1巻読むのが精一杯で、これ以上続ける気にならなかった。

いきなりネガティブな結論になったが、エセーは彼の生きた時間に沿って書かれている独白なので、最後まで読み通せば16世紀の個人主義的ヒューマニズムのあり方もよくわかったのかもしれない。読み通していないのにそう思うのは、堀田善衛さんの「ミシェル城館の人」を読んだからで、エセーを読んだことのなかった私も、随分昔この本を読んで、カソリックとプロテスタントの抗争と世俗の権力をめぐるヨーロッパ全体の抗争が複雑に絡み合った時代と、その時代を世俗の賢人として生きたモンテーニュについて理解することができていた。

今回もう一度読み返したが、史実とフィクションがうまくブレンドされた16世紀を知るための素晴らしいガイド本になっている。しかし率直な印象を述べると、堀田さんはモンテーニュをあくまでもこの時代を案内するためのガイド役として登場させ、彼を思想家というより、家族や世間の間で苦労しながら自分を守ろうと努力している思索家として描いている。実際、モンテーニュ自身も、体系的思想など全く重視していなかったようだ。

堀田さんはこの本の中で、

モンテーニュの『エセー』(試み)は、実に進行形の思想の歩みを示すものであった。さればストア派の思想の枠を出て、精神と肉体の様々な存在の仕方の認識を経て、精神と肉体の解放と自由の歩みを示すものであり、その試みはつねに運動を伴っているのであった。それは固定した、一定の思想の平べったい陳述ではなかった。たとえば思想の陳述に、明確な、枠組みのはっきりした起承転結を求める人や、何につけても結論だけを求めるような人には、『エセー』は怪物的なまでに雑駁な、ある種の集積物と見えるかもしれないであろう。

(ミシェル城館の人 第三部 精神の祝祭 )

と述べて、エセーは思索の集積で、私のように「平べったい思想」を求めてはならないと戒めている。そして「 私はその日その日を生きている。そして失礼は承知の上で、ただ私のためだけに生きている。私の目的はそこに尽きる。 」という彼の晩年の言葉を引用して、同じ世俗の賢人でも、モアやエラスムスとは対極的な、極めて個人主義的傾向の強い賢人として描いている。

このように科学や哲学の観点から見ると、この3人の人文主義者の貢献は大きくないように思うが、しかし権威を疑い自分で考える、個人主義や主観主義の先駆けとして17世紀近代を準備したことは間違いない。この点では、世俗の賢人4人目、フランシス・ベーコンも同じだが、他の3人と比べるとベーコンの科学、哲学への貢献は大きい。世俗の人としては英国で大法官にまで上りつめた貴族だが、経歴を読むと失脚と復活を繰り返し、おそらく4人の中では最も政治的野心の強い賢人だったと思う。実際、著作からもヒューマニストと言う印象はほとんど感じられない。今回読んだ河出書房の世界の大思想には3つの著作が収載されている。この中のニュー・アトランティスは、ベーコンがモアのユートピアに対抗して理想郷を描こうとした作品で、他の3人と同じ側面を見せる作品だが、モアの構想と比べると理想からはほど遠く、退屈な本だった。政治的野心満々の賢人にはユートピアは構想できないことがよくわかる。

しかしこのようなギラギラした政治家に、賢人としての能力と知識が備わっていたことが重要で、他の3人と比べて彼が科学や哲学に大きく貢献できたのは、彼が政治家として現実的に世界と向き合っていたからではないだろうか。このことが最もよくわかるのが、「学問の進歩」で、この本を元にベーコンの思想を見てみよう。

この本は、国王に対して学問の重要性を進言すると言う形式で書かれており、まず主張しているのが、知識を信頼し、できるだけ蓄積し、それに基づいて判断することの重要性だ。現代風に言えば、エビデンスに基づいて判断することの重要性で、政治家としては当然の話だ。しかし、我が国の政治状況からもわかるように、エビデンスに基づいて判断することほど難しいことはなく、個人の思いつきや独断が判断を支配する。実際、今も昔も政治家の多くは学問など学者の遊びで役に立たないとバカにするようで、ベーコンも「学問は人間の気質をゆがめ、そこねて、支配や政治に関することがらに向かなくさせる。 」とか、様々な理由をあげつらって学問蔑視の風潮が存在することを嘆き、アレキサンダー大王や、シーザーを例に、学問を通して知識を蓄積することの重要性を説いている。

学問が無意味であるとする様々な批判について一つ一つベーコンが丁寧に答えているのを読むと、今も昔も全く変わらないと思う。例えば、学問する時間などないと言う批判については、

「学問はあまりにも多くの時とひまをくうという異議の申し立てについては、わたくしはこう答える。ずばぬけて思いきり活動的な忙しいひとにも、(きっと)仕事がそのうちにたてこんでくるのを待っているあいだの、手すきの時間はたくさんある。 」

どんなに忙しい人でも、学問の時間がないと言うのは理由にならないと一括している。

この「学問ノススメ」の確信は、そのまま学問の方法論へと向かう。ベーコンにとって学問とは、現実の世界に向き合い、世界と自分との相互作用の中で知識を蓄積する事で、自分の好き勝手に集めるものでも、一方的に外から与えられるものでもない。従って、信頼できる知識と、信頼できない知識をまず判断する事が必要になる。ここでも紹介したプリニウスの博物誌(https://aasj.jp/news/philosophy/11539)やアルベルトゥス・マグヌス(https://aasj.jp/news/philosophy/12074)についても、

「同じように自然誌においても、しかるべき選択と判定がなされていないことがわかるのであって、たとえば、プリニウス〔ローマの博物学者、「自然誌」の著者、後二三─七九年〕やカルダヌス〔ルネサンス期イタリアの自然哲学者、医学者、数学者、一五〇一─一五七六年〕やアルベルトゥス〔ドイツ出身のスコラ学者、その博識のゆえに大アルベルトゥスとよばれた。トマス・アクィナスの師、一一九三年頃─一二八〇年〕やアラビアの多くの学者の著作にあきらかであるように、それらは、寓話の類にみちみちており、それがまた大部分、真偽のほどもたしかめられていないばかりか、評判のうそごとであって、じみで、まじめな学者たちには、自然哲学の信用を大いにおとしている」

と断じて、知識の信頼性を判断する方法論の重要性を述べている。

ベーコンにとって、世界についての知識は分野を問わずできる限り集める事が学問だが、間違った知識を区別するためにも、分野を整理し、それを体系化する作業を繰り返す必要があると考えている。この点で、他の3賢人と異なり、自然哲学から倫理学まで知識を体系的に整理しようとしたアリストテレスへのベーコンの評価は高い。その結果、ベーコンが考える知識体系の中に形而上学も含まれており、形而上学、自然神学、自然哲学など異なる次元から多元的に世界に向き合う事の重要性を説く。少し長くなるが、彼が形而上学の重要性を述べている箇所を引用しよう。

「それゆえ、わたくしがいま解するような、形而上学という名称の用法と意味とに話をもどすことにしよう。すでに述べたところによって、わたくしが、これまで混同して同一のものとされていた、「第一哲学」すなわち最高の哲学と形而上学とを、二つの区別されたものと考えようとすることはあきらかである。というのは、前者をわたくしは、あらゆる知識に対する親または共通の祖先とし、後者をいま、自然に関する学問の一部門または子孫としてもちこんだのであるから。なお、わたくしが最高の哲学に、個々の学問に対して無差別で不偏である共通の原理や一般的命題の探求をわりあてたこともあきらかである。わたくしは、それにまた、量、類似、差異、可能性などという、実体の相対的で付加的な性質の作用に関する研究をもふりあて、そしてこの哲学に、それらの性質は論理的にとり扱うべきではなく、自然において作用するものとしてとり扱うべきであるという差別と規定をもうけたのである。なおわたくしが、これまで形而上学と混同されてとり扱われていた自然神学に、それの範囲と限界を規定したこともあきらかである。それゆえ、いまここに問題となるのは、何がなお形而上学のために残されているかということであるが、この問題に関して、自然学は、質料に包みこまれ、したがって変化するものを考察し、形而上学は、質料からひき離されて変化しないものを考慮するという点まで、古人の考えを保存しても、真理をそこなうことはないであろう。また、自然学は、自然界にただ存在と運動だけを想定するものをとり扱い、形而上学は、自然界になおそのうえに理性と知性とイデア〔原型〕をも想定するものをとり扱うといってもよかろう。しかし、その相違は、つぎのようにはっきり表現すると、もっともなじみぶかく、わかりやすい。すなわち、われわれは、さきに自然に関する哲学一般を原因の研究と結果の生産とに区分したように、原因の研究に関する部分をも、原因の一般に認められている堅実な区分〔アリストテレスの「四つの原因」の説、「形而上学」一の三等〕に従って、細分する。すなわち、〔原因の研究に関する自然哲学のうち〕自然学という部門は、質料因と作用因をとり扱って研究し、形而上学という他の部門は、形相因と目的因をとり扱うのである。フィジック〔自然学〕は(それをわれわれの医術を意味する慣用法に従ってではなく、その語源に従って解すれば)、自然誌と形而上学との中間に位する。というのは、自然誌は事物の種々相を記述し、自然学は原因を、ただし変易的なまたは相対的な原因を記述し、そして形而上学は固定的で恒常的な原因を記述するからである。 」(ベーコン. ワイド版世界の大思想 第2期〈4〉ベーコン)

このように、世界を理解するためには、自然神学と形而上学を混同することなく、アリストテレスが考えた4つの因果性を理解するためには、眼に見える因果性(質料因と作用因)を研究する自然誌とともに、形相因や目的因のような眼に見えない因果性を扱う形而上学が必須であると述べている。さらには自然誌と形而上学の中間に、目的因も含めて考える医学生物学といってもいい中間的学問が必要なことまで指摘している。生命科学に関わってきた人間としては、読むだけでゾクゾクする文章だ。科学も、哲学も、宗教も、世界を理解するためには全て必要だとする多元的な見方は、現代に形而上学を復活させようとしたマルクス・ガブリエルに重なる。

このような多元的な知識の重要性の認識は、次にこの多元的知識をもとに何が真実かを判断するときの方法論へと移る。そして「ノヴム・オルガヌム」(大革新)というタイトルから彼の自信のほどがうかがわれる著作で、新しい方法論として示されるのが「帰納法」だ。

「さて、わたくしの方法は、実行することは困難であるけれども、説明することは容易である。すなわち、それは確実性の階段をつくる方法であって、感覚の権能を、それにある種の制限を加えて認めるが、しかし感覚につづいておこる精神のはたらきは大部分しりぞけて、感官の知覚から出立する新しくて確実な道を精神のために開く方法である。」

と述べ、3段論法などこれまでの方法論は個人的な予断の入る余地があまりに多すぎて信頼できず、「確実性の階段を作る方法 」で、「感官の近くから出立する新しくて確実な道 」、すなわち帰納法こそ信頼できる方法論であると述べている。

ベーコンの偉大さは、帰納法の重要性を論じた上で、帰納法がまだまだ完成していないことをはっきりと告白している点だ。

「ところで、一般的命題をうちたてるさいには、これまで用いられてきたのとは別の形式の帰納法を考え出さなければならない。しかもその帰納法は、ただ第一原理(といわれるもの)についてだけではなく、低次の一般的命題や中間の命題についても、いな、すべての一般的命題についても、それを証明し発見するために用いられなければならない。というのは、単純枚挙による帰納法は子どもじみたものであって、その下す結論はあぶなっかしく、矛盾的事例によってくつがえされることを免れず、そしてたいていの場合、あまりにも少数の、それも手近にある事例だけによって断定を下すからである。しかしながら、諸学と技術との発見と証明に役だつ帰納法は、適当な排除と除外によって自然を分解し、そうしてから否定的事例を必要なだけ集めたのち、肯定的事例について結論を下さねばならぬのであるが、このようなことは、定義とイデアを論究するためにある程度この形式の帰納法を用いたプラトン〔たとえば、「国家」第一巻において「正義」について〕によってのほかは、まったくまだなされたことはなく、また試みられたことさえもないのである。しかしながら、このような帰納法または証明をうまくうちたてるためには、これまでどんな人間も考えたものがないほどじつに多くのことがなされねばならず、したがってこれまで三段論法に費やされたよりももっと多くの労力がそれに費やされねばならぬのである。 」

事実、現在も帰納法は「確実性の階段」を完成させるまでには至っていない。しかし、生命科学を始め、力学的因果性では理解できない多くの領域で最も重要な方法論になっていると言える。20世紀に入って、情報科学が進んだおかげで、帰納法も大きく進展した。全ての過程が見えるわけではないが、AIのパワーを見ると、新しい帰納法が生まれたという実感がある。その意味で、ベーコンは現在の情報科学の原点と言っていいのかも知れない。

ノヴム・オルガヌムは短い著作で、翻訳もわかりやすいので、生命科学を志す人にはぜひ読んで欲しいと思うが、ここに現れる思想は極めて近代的で、ヨーロッパの科学・哲学のルーツを見る思いがする。

長くなったのでまとめに入ろう。

16世紀はダビンチやミケランジェロが活躍した後期ルネッサンス期と重なるが、ヨーロッパ全土で戦争が絶えず、また宗教改革を通して、カソリックの力が低下、代わりに世俗の力が勃興した時期だ。これを反映して、当然哲学も大きな変化を遂げ、それまでキリスト教と一体だったスコラ哲学者に変わって、教会やアカデミアから独立した世俗の賢人が生まれる。しかし、世俗化は哲学の退潮とも同義で、モア、エラスムス、モンテーニュなどの有名な人文主義者は生まれたが、その後の哲学に対する貢献はほとんどなかったと言える。

ベーコンを読むまでは、これが私の16世紀の総括だったが、ベーコンを読んで一変した。引退後は自分で様々な実験を行なったと伝えられているので、コペルニクスに代表される科学の進展にも理解があり、政治的野心も隠さない、一種の超人だった。事実に基づき、宗教、政治、哲学、科学まで排除することなく多元的視点を貫ぬくことを説いたことが彼の哲学への貢献だ。マルクス・ガブリエルを読んでからベーコンを読んだが、読みながらずっとガブリエルを思い出していた。16世紀のマルクス・ガブリエルなどというと本末転倒だが、自由奔放な思想で新たに哲学を復興させようとした点も重なって見える。

多元主義と帰納法を基礎におくベーコンの思想は、近代に足を踏み入れているどころか、二元論を超えているようにさえ思う。少し褒めすぎた気もするが、ベーコンの思想を知ってから17世紀哲学を読んでみると、全く違った印象が得られるのではと今から楽しみだ。次回はデカルトから始めよう。

2020年4月16日

これまで12回、ギリシャ、ローマ、中世と哲学書を読んできた。大学時代から今まで、古典的な哲学書も比較的読んできた方だと思うが、系統だって読むことはなかった。時代を追って哲学書を読むという体験は今回が初めてだ。哲学を教えているわけでもないのに、ちょっと馬鹿げているとは思ったが、「この機会を逃せばもう気力は失せるだろう」と読み始めて、そろそろ一年になろうとしている。こんなことでもなければローマ時代や中世哲学書など手に取ることはまずなかったと思う。「しんどいか?」と問われれば、確かに「しんどい」し、何より他のことを犠牲にして本を読む必要がある。すなわち、論文を読むときと同じで読書が義務になる。しかし、しんどいだけではない。中世の著作でさえ、現代の哲学にまで続くルーツを発見することができるし、何よりもアリストテレス、オッカムなど、実際に読んでみないとその価値はわからない著作にも出会うことができた。とはいえ、ようやく中世を抜け出せるかと思うと、正直ホッとする。

近代哲学に突入できれば、一度は読んだことのある哲学書が多い。また紹介しながら、現代の科学や、生命科学の課題へ話題を広げて議論も可能だし、自分の考え(と言っても多くの人の考えに触れる中で形成することができた考え)を積極的に紹介することもできる。などと考えて、パスカルやロジャー・ベーコンを読み始めた時、ドイツの若手哲学者マルクス・ガブリエルが話題になっているのを知って、講談社メチエとして出版された「なぜ世界は存在しないのか」と「私は脳ではない」の2冊を読んで感心した。

図1 講談社メチエで出版された2冊のマルクス・ガブリエルの著書

「生命科学の目」のバイアスを持つ私の好みの問題だが、現代の哲学者に限ると、ラカンやガタリといった大陸の哲学者より、米国の哲学者の方が、同じ課題を共有でき、身近に感じて来た。実際、米国の多くの哲学者は現代科学(特に脳科学)についての造詣が深いし、つねに科学者との対話を保っているのが感じられる。といっても科学哲学に取り組んでいるというわけではない。形而上学や精神といった哲学本来の問題に挑戦している。例を挙げれば、サール、ネーゲル、デネット、そして哲学者ではないが脳科学者のディーコンなどで、いつかここでも取り上げてみようと思っている。しかしマルクス・ガブリエルを読んで、これまで感じていた大陸の哲学・米国の哲学などという区別は解消した。あまり長くない2冊の本だが、内容は重厚で、まさに現代を代表する重要な哲学者の一人だと思う。これから近代哲学の著作を紹介するときも、参考になる点は多い。そこでちょっと寄り道して今回はマルクス・ガブリエルを取り上げることにした。

これらの著書でマルクス・ガブリエルは、「世界」や「精神」といった哲学本来の課題が、20世紀以降は科学の専権課題になっているが、本当にそれでいいのか?と問う。そして科学にとらわれず多様な角度からのアプローチが必要で、哲学でしか取り組めない問題も多く存在すると主張する。難しい哲学用語を使わない素晴らしい翻訳なので(といっても原文は読んでいないが)、詳しい内容については、是非みなさんが自分で読んで確かめて欲しいと思う。新型コロナ感染による自粛で時間ができた人たちには間違いなくオススメの本だ。特に私たち科学者は、彼が新たに提起した哲学の課題についてどう考えるのか自問した上で、自分が属している科学という領域を再確認する必要があると思う。もちろん私にとっても、生命科学の課題を再考する機会になった。しかし、科学の手法や課題についての彼の理解、そして科学では扱えないと彼が考える課題の位置付けについては意見の相違を感じる点も多かった。そこで今回は本の紹介というより、科学者として彼の投げかけた問題にどう答えるか考えてみたい。

まず彼の著作の簡単な紹介として、マルクス・ガブリエルを褒めるところから始めることにする。

読んでまず驚くのは、彼の分野を超えた膨大な知識だ。しかも、普通哲学書を読んでいるとき感じるアカデミックな匂いがない。驚くべき「物知り」と言ってもいいかもしれない。その知識は、哲学は言うに及ばず、自然科学、芸術など、人間のあらゆる文化をカバーしている。彼が天才と呼ばれるのはこの点だろう。驚くのは、これらの知識が全て、彼の独自の視点を展開するために総動員できるよう整理されており、さらに誰もが身近に感じられる文章で語られる点だ。すなわち、哲学が知識として蓄積され、それらが彼の言葉として語られる。

彼のもう一つの特徴は、多くの人にわかってもらおうと、たとえ話や具体例を多用する点だ。「なぜ世界は存在しないのか」で彼は「世界とは何か」という形而上学問題について、

「わたし自身の答えは、最終的には次のような主張に行き着くことになるでしょう。たったひとつの世界なるものなど存在せず、むしろ無限に数多くのもろもろの世界だけが存在している。そして、それらもろもろの世界は、いかなる観点でも部分的には互いに独立しているし、また部分的には重なりあうこともある、・・。」 マルクス・ガブリエル. なぜ世界は存在しないのか (Japanese Edition) (Kindle の位置No.1335-1338). Kindle 版.

と独自の多元的認識論を提案する。すなわち、皆が共有できる一つの世界が存在すると考えるのは幻想で、独立しつつ重なり合う無限に多くの世界が現れるとする新しい多元論だ。その上で、我々の認識にとって存在とは、意味の場に現れたものを認識することだと語っている。

私が驚くのはこの議論自体ではなく、彼がこの概念を一般の人にわかりやすく説明する仕方だ。なんと、ジャクソン ポロックのアクションペインティング(私には意味を拒否した感性の塊としか見えないのだが、例としてウェッブ上の写真を見て欲しい:https://www.flickr.com/photos/piljun/6301137213 )を例に概念を説明している点だ。そして、作品全体を眺めるだけでなく、一つの色に集中して筆の動きを読んでみるよう読者を促し、こうすることで一筆一筆がカンヴァス上の「意味の場」に提示されていることが理解され、私たちの頭の中に様々な「意味」の集まる「世界」が再構成されると語る。読んだ後ポロックの絵をもう一度見てもこの「意味の世界」は私のような凡人には見えてこないが、説明はとても新鮮だ。これだけで、十分ベストセラーになること請け合いだ。

美術の他にも、より大衆的な様々な映画も頻回に取り上げている。例えば、宗教、フェティシズム、商品と議論を進めた上で(なぜこのような連環が生まれるのかは本を読んで欲しい)、これを食肉消費(フェティシズム)、肉片から作られたソーセージ(商品)と連想して、最後にドイツの芸術家シュリンゲンジーフの「ドイツチェーンソー大量虐殺」の映画を例として解説している箇所は圧巻だ(彼についてはAASJでもYouTubeで取り上げている:https://www.youtube.com/watch?v=hbeG2z0lLJs&t=5976s)、 。

「そのようなヴルスト業界の真実は、一度見たらトラウマになりかねません。そのような事態が、クリストフ・シュリンゲンジーフの映画作品『ドイツ・チェーンソー大量虐殺』では、美学的に見て爆発的とさえ言える表現にまで先鋭化されています」

と、私にとっては見るにたえなかった超グロテスク映画の新しい側面を教えてもらって、なるほどと膝を打った。

もちろん古代から現代まで、哲学者の引用も多い。大事なのは、大陸or米国、過去or現代、という区別なく、各哲学者の著作に現れた「意味の場」が、マルクス・ガブリエルの中に蓄積され、メタ概念として彼の言葉で語られる点だ。多くの哲学者の思想が自由自在に集められ、形而上学や、精神といった哲学本来の課題についてのまとまった概念として、一般の人にもわかりやすく示されていく。しかしわかりやすいからといって、決して哲学の解説書といった類ではい。古代以来、人間が知ろうと努力してきた課題に真正面から取り組んでいる。わかりやすく語ることができるのは、知識が本当に身についているからなのだ。

さらに感心するのは、彼が哲学と科学を決して区別していないことだ。というより科学に対する厳しい批判を行ってはいても、科学を同じ問題を共有するパートナーと考えている。現代科学についてもよく理解しているからこそ自信を持って語れる。科学と哲学がパートナーとして同じ課題に取り組まなければならない点については私も全く同感なのだが、現代の脳科学やダーウィン主義を、哲学の可能性を認めない還元主義として批判する点については (後述)、生命科学者として一言述べたいので、以下「私は脳ではない」を題材に、彼の課題と、科学批判について見て行こう。

この本で彼が目指したのは、「精神哲学:精神を持つ生物としての私たちについて理解すること」 、と明快だ。言い換えると、なぜ宇宙の中に生命が誕生し、その中から精神が誕生したのかという問題だ。このように問題設定されると、「え?これが哲学の問題?」と、確かに驚いてしまう。例えば、米国のディーコンのように「宇宙になぜ精神が存在するのか?」を総合的に扱おうとしている科学者/哲学者(彼は認知科学の教授で、哲学者と表現するのは間違っているかも知れない)も存在するが、これほど包括的に問題提起する現代の哲学者はまずお目にかかれない。

科学の問題にも自由に踏み込む米国の哲学者ですら(例えばダニエル・デネット)、「意識:解明される意識」、さらに生物について「進化:ダーウィンの危険な思想」といった具合に、全体の中から一部を取り出し、哲学として議論するのがせいぜいだ。マルクス・ガブリエルのように精神を宇宙の中に位置づけて、その理解を目指すと明言する現代哲学者は、少なくとも私は読んだことがない。そして、精神や意識の問題は、包括的な理解を目指すべきだという考えには私も科学者として完全に同意する。

これまで紹介してきたように、ギリシャ哲学や、あるいはスコラ哲学では、宇宙の中の精神は哲学が取り組むべき当たり前の課題だった。ただ、近代が始まった時点から、このような包括的な課題は科学に任せれば良いという風潮が徐々にたかまり、現代に至っている。この結果、彼が指摘するように「宇宙の中の精神」のような包括的問題については、科学的自然主義か、それと対立する宗教的神秘主義だけが取り組む課題になり、哲学はもはや土俵を下りた感がある。

この状況に対し、マルクス・ガブリエルは「宇宙の中の精神を理解する」と言った包括的な問題は今もなお最も重要な哲学の課題であると主張する。ではこの問に対する彼の答えはなんだろうか?

がっかりさせて悪いが、イオニアの哲学者のように「万物は水からできている、とか原子からできている」などといった解答が示されるなどと期待しても、結局答えは示されない。しかしこれは当然だ。もしこの問題に彼が納得できる説明を示していたら、それこそ大騒ぎになる。事実、哲学どころか科学だって、誰一人として宇宙の中の人間の精神の存在を説明できる人などいるわけが無い。

代わりに「私は脳ではない」では、「意識」、「自己意識」「実のところ私とは誰、あるいは何なのか?」「自由」とセクションを設けて、それぞれの問題に関して、科学、哲学、宗教がこの問題にどうアプローチしたか説明していく。大事な点は、ここで登場する哲学者の引用が「xxxが意識についてこう語った」と言った紹介ではなく、各課題に対するこれらの哲学者の考えが一度彼の頭の中で咀嚼された後、彼の意見として語られる点だ。すなわち、それぞれの哲学者の引用は、すべて彼の頭の中にある思想の核とつながっている。科学では様々な知識が蓄積し、一つの問題に対してその蓄積を持って説明するのが普通だが、彼は哲学、宗教を問わず、あらゆる分野の思想を蓄積して、それを自分の言葉で語るスタイルが可能であることを示している。もちろんこんな離れわざは誰でもできるわけでは無いが。

一方、同じ問題に対する科学領域からの知識は、もちろん彼の頭の中で咀嚼されてはいても、基本的には批判の対象として、手厳しく扱われている。少し長くなるが、一つの例を見てみよう。

「私はミラーニューロンがあることを否定するつもりはありませんし、それがなければ自己意識にも、他者の意識に対する意識にも到達できなかったかもしれないということを否定するつもりもありません。まったく同様に、人間の精神の状態にとって重要な生物学的土台が、偶然の──つまり、それを目的にして計画的になされたのではない──遺伝子組み換えによって生まれ、その後、環境の圧力によって淘汰・選択されたことも否定するつもりはありません。この惑星に意識をもった生物がいること、もしかしたら他の惑星にも意識をもった生物がいるかもしれないことは、宇宙という観点から見れば、偶然の産物です。つまり、特別な理由があって、そうなったわけではありません。あるものはある、それだけのことです」 マルクス・ガブリエル. 「私」は脳ではない (Kindle の位置No.2576-2582).

と、精神の存在が、宇宙誕生以来の必然であるように語る科学(ほぼ物理学とオーバーラップする)に対して反論している。そして、特に最近になって科学は、宇宙から精神までいつか解明できるという思い上がった考えを持つ傾向があることを次のように批判している。

「宇宙の真理についての無知ゆえに、人間には精神をもつ生物としての己の立場を誤って判断する傾向がありますから、神経生物学のフィールドで我々の認識が進歩すれば、それは当然、自己認識の進歩に役立ちます。なぜなら、太陽は私たちが物を見るために輝いているとか、私たちに意識と自己意識があることは、「地上で」繰り広げられる見世物をはるか彼方から文字どおり見物する神の栄光のために催される一種の精神的シンフォニーであると信じるなら、まさに相当な勘違いですから。とはいえ、我々は神経生物学の知識のおかげで、自己意識について、エンヘドゥアンナ、ホメロス、ソポクレス、龍樹〔ナーガールジュナ〕、ジェーン・オースティン、アウグスティヌス、ビンゲンのヒルデガルト、ジョルジュ・サンド、ヘーゲル、ベッティーナ・フォン・アルニム、あるいはマルクスが有していた以上の理解を手にしていると考えるなら、それは誤解です。」 マルクス・ガブリエル. 「私」は脳ではない (Kindle の位置No.2595-2603).

ここでは、「神の栄光を信じる」宗教と比べると、科学は宇宙の真理対してよりまともなアプローチしているとは言え、古今の多くの哲学者の思想を凌駕できていると考えるのはまだまだ早いと述べています。

おそらく彼も、多くの科学者が、科学は全てを説明できるなどと思い上がることなく、黙々と目の前の問題に取り組んでいることを知っているはずだ。しかし、今も昔も、科学は宇宙から精神まで説明したいと考えようとしてきたのも確かだ。そして、この時こそ科学が思い上がる時だと彼は語る。例えばこの本では、利己的遺伝子のドーキンスや、神経学者エリックカンデルを名指しでこの思い上がりの例として批判している。しかしドーキンスもカンデルも、私たち科学者側では、哲学の素養があり、大きなパースペクティブで生命や精神を語れる科学者だと評価し尊敬されている。

彼が言いたいのは、科学者が科学を盾に「宇宙の中の精神」という「一つの世界」を普遍的に語ろうとするときに、落とし穴に落ちるという点だ。確かに私も含めて科学者も、大きな問題に大上段で構える時、哲学をしばしば引用する。これはすでに科学者が科学者であることをやめている証拠だと彼は思っている。だからこそ、私たち科学側のヒーローに対して「カンデルはカントを読んでいないか、読んでいてもわかっていない」と喧嘩を売って、「科学的」であることを裏付けようと、勝手に哲学者まで引っ張り出すなと叱責する。この叱責はさらにつづく。

「神経構築主義は、繰り返し好んで、しかも不当にカントの説に寄りかかっていますが、カントのほうがよほど首尾一貫しています。それは、カントが、神経構築主義が絶えず巻き込まれる矛盾を見破っていたからです。主著『純粋理性批判』でカントがテーマの一つにしているのは、思考という事象の担い手を(非物質的な魂であろうが、脳であろうが)何らかのものとして同定するのは誤った推論であるのを実証することです。こういう誤った推論は自己認識という領域で私たちにつきまとっていて、カントはその誤りを暴こうとしたのです。カントはこういう推論に「誤謬推論」という呼び名をあてましたが、要は誤った推論のことです。誤謬推論が登場するのは、カントによれば、特に、思考能力の担い手はこの世のどこかで見つかるものでなければならない、と信じられているときです。思考能力の担い手は、非物質的で探し出すのが困難な魂や気〔Seelenkraft〕でも構いませんし、脳全体──いくつかの脳部位でも構いません──の中での、はっきりとは場所が特定できないながらも認められている特質や活動でも構いません。」 マルクス・ガブリエル. 「私」は脳ではない (Kindle の位置No.1282-1292). Kindle 版.

このような批判を読んだあとで、ドーキンスやカンデルの著書を思い返してみると、彼の言うのも一理あると思う。要するに、宇宙の中の精神という大きな「世界(マルクス・ガブリエルにとって世界は存在しないのですが)」に立ち向かおうとする時、科学の間違いが始まると批判する。

さらに具体的に指摘が続く。

「神経中心主義が哲学を寄せつけないためにとる典型的な戦術は、まず「私」を「自然化」することです。つまり、「私」を自然科学的に説明したり理解したりできる対象の領域に編入するのです。そうして、「私」は言うなれば神秘的であるという特性を失います。現象の自然化とは、一見すると自然科学的に研究できそうもない現象を、その見かけに逆らって、自然科学で表現できるもの、探究可能なものとして扱うことです。したがって、ここで言う「自然な」とは、「自然科学で探究可能な」というような意味です。そして、このことはすでに多くの疑問を投げかけています。というのも、自然科学で探究可能であるとはどういうことなのかが、まったくはっきりしないからです。」 マルクス・ガブリエル. 「私」は脳ではない (Kindle の位置No.3144-3151). Kindle 版.

すなわち、世界の理解に最も重要な主観的「私」を隠してわかった気になるのが科学の戦略で、この戦略だけで本当に世界を理解できるのかと問う。

そして最後の一撃だ。

「ですから、精神をもつ生物〔知的生物〕としての私たちの状況に新たな視線を投げかけるのは、今世紀に課された重要な課題です。私たちは唯物論〔物質主義〕を克服しなければなりません。唯物論は(物質エネルギーにも基づき、匿名の固い原因で成り立つ現実という意味での)宇宙に見出せるものしか存在しないと私たちに吹き込み、それゆえ意識からニューロンの嵐にまで還元することができる精神というコンセプトを必死で求めているのです。私たちは、多くの世界にある住民です。私たちは目的の王国で行動しており、そこでは自由のための一連の条件が提供されています。」 マルクス・ガブリエル. 「私」は脳ではない (Kindle の位置No.5041-5046).

手厳しい科学批判だ。特に、「(一つではない)多くの世界に住み、目的論の王国で行動し、自由な私が存在する 」と強調することで、「目的ではなく法則に支配されている一つの世界」を認める科学思想をわざわざ裏返して、NOを突きつけている。

私も少しムキになって紹介してしまったかもしれないが、「私は脳でない」は、現代の科学批判の本だというのが私の感想だ。では、この批判に科学者としてどう答えていけば良いのか。これについてはこれから多くの哲学書を読む中で答えて行こうと思っているが、とりあえず手短に私の考えを述べてみよう。

まず、「私たちは唯物論(物質主義)を克服しなければなりません」という点では私も完全に同感だ。しかしマルクス・ガブリエルがこう語るとき、科学=唯物論と言っているように思えてならない。もしそうなら、それは間違っている。唯物論は科学とは全く無関係だ。私が考える唯物論は、目に見える(物質による)因果性で現象を説明しようとする事で、誤解を恐れずわかりやすく言ってしまえば、物理学がそれに当たる。化学反応は複雑だが、それでも同じように目に見える因果性の連鎖で扱える分野だと思う。もちろん私たち生物も、目に見える物質からできており、物理や化学の法則に従って生き、死んでいくという点では、唯物論的だ。しかし、生物を物理学的因果性だけで説明することは不可能だと私は確信している。

例えば生物には物理世界(生命誕生前の地球に存在していたが因果性)に、生命と同時に誕生した「情報(もちろんその媒体DNAは物質ですが情報は物質ではありません)」が組み込まれている。しかも情報は核酸だけではない。エピゲノム、神経ネットワークなど、様々な媒体を使った情報が組み込まれている。例えば自然界で今、自然にDNAが生成することはまずない(もちろん不可能ではなく、少なことも一度はできてしまったのだが)。一方、どんな小さな生物の中でも、核酸の合成は普通に起こっている。これは、物理法則と、情報が統合されているからできることだ。さらに脳という神経ネットワーク媒体を介する情報のおかげで、人間は地球上にはけっして生じることのない物質を生み出してきた。今私が向かっているパソコンが生物なしに物理法則だけでできるには何年待てばいいのか?

では、科学が唯物論的自然主義ではないとすると、科学とは何か?ガリレオ・ガリレイを読むときに詳しく論じたいと思うが、科学とは事象の理解について、第三者とコンセンサスを得るためのプロトコルを認め合う集団(科学者)が形成するギルド活動だと思っている。このコンセンサス形成のためのプロトコルとしてギルドに認められている方法は、現在のところ数理や実験だ。数理は多くの人と一度にコンセンサスを取ることができるプロトコルだが、もちろん数理的に処理できるからといって正しいわけではない。また、実験は自分の体験を、他の人と共有する手段だが、コンセンサスを得るためには時間とコストがかかることが多く(重力波測定を考えてください)、しかも常に個別の事象だけを対象にせざるをえない。本当の意味で普遍的なコンセンサスを得る事は物理学以外は科学にとって苦手な作業だ。

しかし問題はあっても、実験や数理という手続きを踏めば、少なくとも他の科学者に認めてもらえることはできる。逆に、ギルド内では理論科学の概念が証明されるまで棚上げにされるのも、科学というギルドの規則から考えるとうなづける。このおかげで、私たちの直感とは全く外れるアインシュタインの相対性理論ですら、まず数理的に、そして重力波実験によりコンセンサスとして共有できるようになった。しかしコンセンサスを得るための独自のプロトコルを持つというだけなら、宗教も同じかもしれない。誰かの言葉を信じると決めておけば、信者内で概念を共有できる。

幸い、科学はこの問題を、概念の技術化を通して解決し、宗教や政治などとは異なる質のコンセンサスを形成できている。すなわち、科学ギルドで生まれた概念の多くは、技術化を通して、宗教信条から科学を批判する人とすら共有できる。イスラム教、仏教、キリスト教を問わず、スマートフォンを通して、皆さんは電磁気学の成果を共有しているはずだ。逆に、ギルドメンバーであっても、プロトコルを無視する(捏造する)と、その概念が正しかったとしても、もはや科学者というギルドを去らなければならない。

ただ、このような厳しいギルドのルールをどこまで守れるか、難しい問題だった。そのため17世紀近代科学が誕生した時、科学は物質的因果性に基づく物理学しか対象にできなかった。その結果、科学の対象から物質的因果性では到底説明できなかった生物や精神などが外れ、多くは宗教の領域に預けられることにななる。

しかし、ダーウィンの進化論、そして何よりも20世紀のシャノンやチューリングによる情報科学の成立により、非物理的因果性を科学として(すなわちギルドの認めるプロトコルに従って概念を検証する)扱うことができるようになって来た。今回読んだマルクス・ガブリエルの2冊の本では、情報や情報科学についてはほとんど言及がないのが残念だ。しかし、ダーウィンの進化論というアルゴリズムに情報科学(繰り返しますが、非物理的因果性と言っていいでしょう)が加わって、科学の範囲は大きく広がろうとしている。何よりも、一つの結果を科学というギルドの中で一般化することが可能になって来た(これについてはいつかもっと詳しく論じる)。

以前、柄谷行人さんが、カントのアプリオリは「他人」とおなじだと言っているのに感心したと書いたが、科学に他人とのコンセンサスを得るための揺らぎないプロトコルがあることで、主観的な概念を、他人と共有、すなわちアプリオリへと転換することが科学にはできる。一方、哲学には第三者と概念を共有するための確固たるプロトコルは存在しない。もちろん、マルクス・ガブリエルのように様々な思想を自分の頭の中でもう一度統合するという離れ業は可能なだが、どれほど多くの考えを統合できたとしても、それがコンセンサスになるという保証はない。

「私は脳でない」という彼の考えに私も納得できるのは、「・・・でない」という否定形だからだ。しかし今後哲学で「私はXX」とテーゼが示された時、このテーゼを共有するためのプロトコルは有るのだろうか。これは哲学書を読むときいつも感じる問題だ。おそらく、科学というギルド以外、このプロトコルを確立できたギルドはないと思う。

しかし、私は彼の科学批判を全面的に受け入れたい。まず科学者は、このギルドの中だけで科学者でありうるという点は重要だ。この不自由な牢獄から抜け出して、ちょっと広い世界で話をしてみたいという気になるのはよくわかるが、その時はギルドメンバーではなくなっていることを認識する必要がある。ギルドから離れて脳科学の概念に基づいて説明しても、その説明が科学的だと錯覚してはならない。ここでは、誰もが哲学者と同じ立場に立っている。

とはいえ、「宇宙の中の精神」について科学者も考える事は自由だ。しかし繰り返すが、このように包括的な課題を普遍的に考えてみる作業が哲学の本領と言え、この時は科学者も哲学者と同じ土俵にいる。もちろん自分のよく知っている21世紀に入って急速に進む脳科学の成果を「科学ギルドからの強固な概念」として取り込む事は、哲学的に考える時も重要だ。その意味で、科学者も常に普遍的に考えてみる事は大事で、幸い脳科学にはそんな科学者が多く存在する。

ギルドから一歩出たら哲学者と同じ土俵で対等に渡り合い、できれば協力し合う必要がることを忘れてはならない。ただ、このような対等の協力関係の成立は難しかった。今回彼の本を読んで、マルクス・ガブリエルは、同じ土俵で渡り合い、協力できる哲学者だと確信した。今後彼の新鮮な批判精神が、「宇宙の中の精神」についてわかりやすく説明してくれることを期待して待とうと思っている。我が国の哲学者だけでなく、若い科学者も彼と討論してみると面白い。

2020年3月2日

スコラ哲学の最後にオッカムを読んでみようと決めていた。読むのは今回が初めてだが、「オッカムの剃刀」(=説明は最小限の仮定で行うべきとする寓意)という言葉はよく知っていた。またこの言葉に科学的響きも感じていた。とはいえ、アウグスチヌス、マグヌス、アクィナスと読んできて、プラトンやアリストテレスに傾倒しつつも、最後は聖書の言葉を絶対視するスコラ哲学の図式に辟易し、中世哲学の停滞をイヤという程味わってしまうと、オッカムも結局は同じ穴のムジナと諦めていた。

ところがどっこい、予想は完全に外れ、これまでのスコラ哲学とは全く異なる、「剃刀」のような鋭い感性と議論に感心し、近代哲学の萌芽を感じることができた(これは私の個人的評価)。

図1 オッカムの著作が収められている「中世思想原点集成18」

オッカムが我が国でそれほど注目されていないのは、オッカムの著作の和訳本の多くがが絶版になっているからだと思う。幸い、前々回利用した平凡社の中世思想原典集成に短い著作が何編か訳されており、第18巻 (図1)には「命題集注解(オルディナティオ)」「アリストテレス命題論註解」「未来の偶然事に関する神の予定と予知についての論考」の訳が収載されている。

訳に当たった人たちが神学としてオッカムに向き合っているからだと思うが、正直なところ訳がわかりにくく、読んでもオッカムの思想を理解できた気になかなかなれない。例えばオッカムは唯名論(後で説明)の論者として有名だが、訳されている著作からはこの側面がほとんどうかがえない。そこで洋書にまで範囲を広げて探し、ようやく図に示すオッカム著作の抜粋が英訳されている「Philosophical Writings」を手に入れることができた。この本では中世思想原典に収載されているオルディナティオの一部がオッカムの認識論として上手くまとめて掲載されており、このおかげで私の理解は進んだ。特に難しい英語ではないので、オッカムの思想を知りたい向きには、こちらをお勧めする。

図2 オッカムの文章の抜粋集(ラテン語と英語の対訳)

では、オッカムはこれまでのスコラ哲学者とどう違うのか?

今回読むことができたのはオッカム著書のほんの一部であることは断った上で、まず驚いたのは、スコラ哲学議論の中で最後の切り札(=議論の遮断)として頻繁に登場する聖書の一節の引用が全くない点だ。一方、アリストテレスだけでなく、アウグスチヌスの著作などは頻回に引用されている。前回紹介したように、アウグスチヌスは筋金入りの聖書主義者だが、それでも書かれた以上人間の思想にすぎない。オッカムがアウグスチヌスを肯定的に捉えている点は不思議な気がするが、いずれにせよ批判が許されない神の言葉ではない。このように、批判が可能な人間の言葉に引用を限ることで、自由な議論が可能になる。

神の言葉をドグマとして鵜呑みにすることを拒否するオッカムには、自分の頭で考え、人間同士で議論する近代的哲学の始まりを感じる。「論証にできるだけ前提を設けない」ことを大事にする「オッカムの剃刀」という考えは、オルディナティオで「必然性なしに複数のものを措定してはならない」という文章に現れているが、自分で考えること、そして聖書という絶対前提を排除した当然の帰結と言える。

オッカムの革新性は、聖書に頼らない点にとどまらない。個人的印象だが、神学的ドグマを意に介していないとすら感じた。例えば「未来の偶然事に関する神の予定と予知についての論考」 は、ペテロが民衆に「お前はキリストと一緒にいたのでは?」問われたときに、「キリストとは無関係」と拒否したのに、なぜ天国が約束されているのだろうか?拒否することを神は知っていたのか?という素朴な問題について議論が行われている。当然伝統的キリスト教では「全てお見通し」ということになる。現代人にとってはどうでもいい問題だろうが、神が全てを作り、全てを知り、あまねく存在するという伝統的キリスト教の信仰からいうと、キリストの一番弟子といえども、キリストを拒否することが許されるのかは重大問題なのだ。実際、罪を犯してしまう自分が最後は救われることが予定されているかどうかは当時の人にとっては重要な問題だった。例えばワーグナーのオペラ、タンホイザーでは、一度神を拒否して悦楽の世界に落ちたタンホイザーは、ローマ巡礼でも許されず絶望することになるが、罪と許しの問題が当時の人にどれほど重要だったのかをよく表している。

スコラ哲学が神の存在への疑いを契機に始まったとすると、当然このような神の予知能力は格好の題材で、盛んに議論されたと考えられるが、この問題に対しオッカムは一つの答えをドグマとして押し付けることは全くしない。様々な答えを用意し議論するのだが、私の印象では結局「神の中にある必然的事柄」と「神のうちにはない事柄」を分けることで、神によって決められてはいない人間の自由意志をみとめる立場をとっていると思う。すなわち、神があらゆる世事に気にかけていると考えることなどないと明言しているのが次の文章からわかる。

「私は次のように言おう。神の内に形相的にあるものないしあることが可能なものは必然的に神である。ところがAを知っていることはそのような仕方で神の内にあるのではなく、ただ述定によってあるに過ぎない。なぜはら、それはときには神について述べられ、ときには述べられないような、ある概念ないし名称だからである。かつそれは神である必要もない。なぜなら「主」という名称は神について偶然的に、かつ時に応じて述べられるが、だからと言ってそれは神であるわけではないからである。」 (未来の偶然事に関する神の予定と予知についての論考:平凡社中世思想原典集成 18 清水哲郎訳)

当時、よくここまで言えたなと思うが、実際オッカムはローマ法皇庁のお尋ねものになっていたようだ。このようにオッカムは全てが神によって決まっているとは思っていなかった。そしてこの議論は、自由意志のない幼児に天国を保障しようとする「幼児洗礼」の是非の問題として、20世紀の神学者カール・バルトまで続いていく。

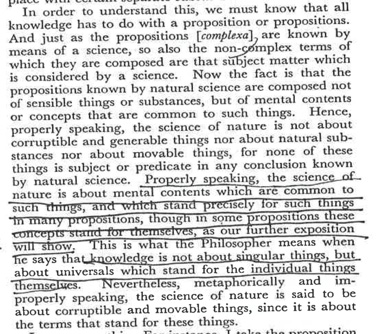

「未来の偶然事に関する神の予定と予知についての論考」 は神学問題についての議論だが、科学や論理についても、これまでのスコラ哲学者と違う議論をオッカムは展開している。特に印象深いのはその主観主義立場だ。私は近代科学は17世紀デカルト、ガリレオに発すると考えているが、科学的真実についてのオッカムの議論は近代を先取りして、科学が間主観的な合意の問題であることを理解していたように思う。少し長くなるが先のPhilosophical Writingsに収められている「On the notion of knowledge or science」から英語のまま引用しよう(文章をスマフォで撮影して使っているので、読みにくいことをお許しいただきたい)。

驚くことに、オッカムは絶対的知識があるなどとは信じていない。代わりに「知識とは様々な考え(propositions)の集まりにすぎない」と明言している。そして、自然科学により得られたpropositionは、感覚されたもの自体ではなく、感覚的経験が心的にプロセスされて普遍化されたものだと述べている。そして、科学とは感覚により認識された事柄を心的過程(今風に言えば頭で)を通して普遍的考えとしてまとめることだと言っているのだ。

さらに次のように続けて、

科学とは、先に紹介したように対象についての心に浮かべる内容に関わるが、具体的な対象が必ず対応している。それに対して論理は、実際の対象とは無関係に心の中の対象について、心の中で処理することだと述べている。たまに「科学とは何か?」について様々な方と語り合うことがあるが、現代の科学者でも、科学とは何かについてオッカムほど深く考えている人にはなかなか出会わない。

このような科学に対する彼の理解は、オッカムと言えば唯名論とされている、彼の思想の中核を反映したものだ。

まず普遍論と唯名論をおさらいする意味で、以前紹介した(https://aasj.jp/news/philosophy/11720 )山内志朗さんの普遍論争(山内 志朗. 普遍論争

(Japanese Edition) (Kindle の位置No.191-203). Kindle 版.)の一節を再掲してみよう、

「実在論(realism)とは、普遍とはもの(res)であり、実在すると考える立場で、換言すれば、普遍は個物に先立って(anterem)存在する、と考える立場とされます。プラトン、スコトゥス・エリウゲナ、アンセルムスなどが代表者とされます。

唯名論(nominalism)は、普遍は実在ではなく、名称(nomen)でしかない、したがって普遍はものの後(postrem)にあるとするものです。個々の人間は触ったり触れたりできますが、普遍としての人間では感覚可能ではなく、触ることも見ることも酒を飲ませることもできません。ですから、唯名論というのは、常識にかなった思想とされたりします。代表者は、ロスケリヌス、オッカム、ビュリダン、リミニのグレゴリウス、ガブリエル・ビールなどです。」

すでに述べたが、普遍論争は歴史的には面白い議論だが、現在の問題としては不毛の議論と言える。というのも、脳による高次機能についての理解が進んだ現代では、私たちがものを認識するとき、それまでの経験から統合されカテゴリー化された表象(この中には個人の直接の経験だけではなく、歴史を含む人間全体が種として形成してきた様々な知識も、学習を通して統合されている:これを普遍といっても良い)が、瞬間・瞬間の感覚的経験に介入していることがわかっている。すなわち、意識、無意識を問わず私たちの経験の積み重ねは、物を認識するときに常に参照される表象として脳内に形成されている。この意味で、プラトンのイデアや、普遍は存在するのだが、全て脳内の表象として存在している。

逆にいうとイデアや普遍が脳内の表象だと考えてしまうと、普遍論争はもはや成立しない。その意味で、オッカムはこのレベルの理解に到達しており、ただの唯名論者ではなく、普遍論争に終止符を打つことができる思想に到達していた。

もう一度先の「Philosophical thinkings」からの引用の一部を、今度は日本語に訳して見てみよう。

「自然科学によって知られることになる考えは感覚できる事象や物から構成されるのではなく、そのような事象や物に対応する心的内容、あるいは概念からできている。」

驚くことに、認識も普遍化も全て心的過程(現代的にいうと脳過程)だと言っている。そして先ほど紹介したように、論理的処理は心に浮かぶ内容を対象に心的に処理することだと定義していることは、普遍化は心的過程を通して行われる結果で、決して普遍的な何かが実在して、それが個別の認識で参照されるわけではないと明言している。

普遍性がそれ自体で存在するのでなく、個別の体験が心的に処理されたものであることは、「Philosophical Thinkings」の中で認識論を扱った文章を抜粋した「Epistemological

Problems」(オルヂナティオも含まれている)に何度も繰り返して述べられる。

例えば抽象について、

「多くの個別の事象や物から抽出したものに関する認識で、抽象的認識とは多くの事象から抽出してきた普遍性の認識に他ならない。そして、この普遍性が実際の対象と同じように心の中に質的実体として存在できるなら、当然普遍性は直感的に知ることができるし、抽象的という言葉の最初の定義に照らせば、そのような知識は直感的で抽象的といえる。」

と述べている。すなわち、普遍はまさに個別の認識から抽象されたもので、心的な実態として常に存在し、経験するときに感じる直感はここに由来すると結論している。

長い文章なので訳さずそのまま掲載するが、以下の文章では実際に経験しなかった歴史的事実も、実際にはそれを偶然経験した人から知識として得ることができると述べている。すなわち、普遍とは、自分自身の心的過程を通して実際の経験を抽象化するだけでなく、他の人の経験も自分の心的な内容として統合されたものだと明言している。

なんと革新的な思想だろう。中世とは思えない。17世紀近代を考えるときガリレオ題材に考えてみたい近代的科学の定義に近い認識にまでオッカムは到達している。すなわち、この文章には普遍性とは他人と自分の認識を統合するプロセスであることがはっきりと示されている。

オッカムが「心的内容」というとき、脳のプロセスを考えていたかどうかはわからない。おそらく違うだろう。ただこうしてオッカムを見てくると、脳の高次過程として現代の科学が理解していることを、「心的過程」として理解していることに驚く。だからこそ、普遍性やイデアが実態として、心の外にあるという荒唐無稽な考えを拒否できているのだ。

同じことが繰り返し述べられているだけだが、もう一つ文章を引用してみよう。

この文章の最後の部分では、「そのような普遍性とは心的な内容に他ならない。だからこそ、心の外にあるどんなものも出来事も、そのような普遍性ではあり得ない」 と結論しているが、ここまで言えるのも彼が科学、論理、認識などを心的なプロセス(脳のプロセス)として解釈する革新性を持っていたからだと思う。

現在プラトンのイデアを文字通り信奉する哲学者はいないと思うが、しかし脳科学的に考えると、イデアや普遍性に対応する脳内の表象が私たちの個別の認識に介入することは当たり前のことになる。このことをオッカムはすでに理解していた。まさに、アリストテレス以降、最も偉大な哲学者といっていいと思うし、スコラ哲学に分類するのはやめたほうがいいとすら思える。

こんな先進的思想の持ち主が。当時のキリスト教教義の世界で生きられるとは私には到底思えない。実際「Philosophical Thinkings」に掲載されている「God’s

Causality and Foreknowledge」、すなわち神学の核心問題についての議論を読んでみると、神が全てを知るというテーゼについて、実にのらりくらりと議論を繰り返し、「どうぞそうお考え下さい」とは言うものの、「・・・・だから、それは正しい」と言った明言は避けているように読める。これは、「未来の偶然事に関する神の予定と予知についての論考」でも同じだ。

例えば次の短いセンテンスを見てもらおう。

「いろいろ問題はあるが、神が将来のすべての偶発的な事実についても明らかに知っているという考えは保持する必要がある。ただ、どのような方法でそれが可能なのか、私は知らない・・・」

と突き放している。さらに次の文章では、神は過去、現在、未来についてすべて知っていたと述べた後、最後に「この結論は自然の論理からアプリオリに証明できるわけではないが、聖書や聖人の言葉としては証明されていることはよく知られている」 、と皮肉っぽく述べている。

この言明自体は、従来の神学的ドグマを認めるものだが、しかしいくら読んでも積極的に主張しているようには思えないし、英国風皮肉に満ちている。

そろそろ結論にしよう。オッカムを「オッカムの剃刀」や「唯名論者」と言ったレッテルで理解してはならない。彼の思想の本質は、主観主義に立ち、主観が心的過程であることを理解し、それぞれの心的過程が、現在の世界だけでなく、過去、未来の人類と関連していることを理解していた点にある。アリストテレス以後、ローマで世俗化した哲学は、中世キリスト教により完全に滅亡した。スコラ哲学は、神の世界と世俗を二元論的に捉える革新性は持っていたが、アリストテレスの哲学の復興とは程遠い思想だった。しかし、オッカムに至ってついに中世の殻は破られた。彼の思想は、デカルト、ガリレオと言った17世紀近代科学思想を先取りするだけでなく、その後の英国経験主義の思想すら先取りしているのではないかと思う。

私自身も、長い中世からようやく抜け出せた気がした。

2020年1月31日

ヒトES細胞樹立の是非を議論する総合科学技術会議専門委員会のメンバーだった頃、両親が廃棄することを決めた受精卵を、生殖以外の医療に転用する可能性について、曹洞宗の中野東禅さん、立教大学教授で司祭でもある関正勝さんを有識者として招き、意見をうかがったことがある。はっきりと覚えているわけではないが、関さんは、受精卵=一個の生命であることを強調して、受精卵からES細胞の作成には反対されたと思う。これは予想通りだった。一方予想が全く裏切られて驚いたのが、仏教を代表して来られた中野東禅さんの意見で、「2つの正義が対立したとき、大なるほうを取ることで小なるほうを犠牲にしても責任を取れる。胚に人為的介入をすることに大なる目的が明確で(慈悲と共生)、社会的認知があれば可能である。」(委員会資料より引用)と、今生きている社会や人を優先する考えだった。

伝統的な世界宗教(一神教)が誕生したのは、受精の概念が生まれるはるか前だ。精子と卵子が融合することがドイツのHetwigにより観察されたのはようやく1878年の話で、聖書や仏典に書かれているはずはない。ただ、仏教やユダヤ教のように世俗と信仰を無理に統一しようとはしない宗教では、科学は科学、信仰は信仰と割り切って、科学の進歩にいちいち信仰が煩わされることはなかったように思う。

一方キリスト教では事情が全く違う。卵子が発見され、卵子が受精によって発生することが科学的にわかると、この科学的事実を深刻に受け止め、それまで規範としてきた人の魂の誕生についてのアリストテレスの考え方(捨てられる月経血は畑で、この畑に精子という種が撒かれることで発生が始まり、魂を持った個体は両者が混合(性交)後40日に始まる。この時栄養分として月経血が胎児に回される結果月経が止まるという考え)が間違っていることを認め、議論を経て1869年以降、受精した卵子の発生が始まる時が個体の誕生であると教義を転換させている。

このように、重要な科学的進歩の意義を理解し、信仰の世界と統合しなければならないと考えるキリスト教の特質は、いまだに生命の始まりをアリストテレスの考えを少し読み換えて受精後40日目としているユダヤ教・イスラム教との間に、生命の誕生に関する定義の大きな違いを生んだ。この結果、受精後40日から人間が始まるとするイスラエルやイランで生殖補助医療がさかんに行われ、受精卵は両親が認めればモノとして使用するのが許されている。一方、カソリックでは受精卵はヒトであり決して毀損してはならないとしている。ヒトES細胞樹立についても、ユダヤ教、イスラム教は許可し、カソリックでは禁止することになった。

ちょっと前置きが長くなったが、なぜこのような話を持ち出したかというと、スコラ哲学の原典を読んでみて、受精をめぐる議論で見られたキリスト教の特質が、アリストテレスへの対応にも現れていると感じたからだ。すなわち、アリストテレスが西欧に再導入された時、彼の哲学は経験や観察に基づく科学的要素を強く持った思想だったと言える。実際、前回読んだアルベルトゥス・マグヌスも、トマス・アクィナスも、アリストテレスを信仰に反するとして拒否したり、あるいはギリシャ由来の一つの考え方に過ぎないと無視するのではなく、その重要性を認め、理解を深めた上で、なんとか信仰と統合を図れないか努力している。このアリストテレスをキリスト教に統一しようとするスコラ哲学の努力と、受精という科学的事実に直面して、それまでの教義をすてて、科学的事実を新しい教義に転換させた決断は、世俗(科学)と統一を図ろうとするキリスト教の特質を反映したものだ。ただいずれの努力も、信仰の世界を優先させた上での統一であるため、結局統一とは名ばかりの、一種の二元論で手を打つことになる。

このキリスト教の特質は、さらに遡ると以前述べたキリスト教の世俗性の問題に行き当たる。すなわち、三位一体、テオトコス(マリアは神の母)など、神の世界を信者の住む現実の世界と統合させようと、異端論争を経てコンセンサスを形成し教義を確立したのがキリスト教だ。この特質は、時代と共に進む科学由来の概念との関係でも間違いなく見られるはずで、受精と生命の始まりはほんの一例に過ぎない、あれほどガリレオを悩ませた天動説にしても、時間はかかったが1992年にヨハネパオロ2世はわざわざキリスト教の非を認めて謝罪している。「つい最近まで天動説を支持するとは何と時代遅れか」と非難する科学者が多いのはわかるが、私に言わせれば、キリスト教が世俗の問題にいちいち介入していることの方が驚きだ。

いずれにせよ、世俗を神の世界に統合しようと試みることは、逆からみるとキリスト教は不断に世俗化する宗教であることを意味している。などと考えているうち、「旧約聖書の創世記をキリスト教がどう理解していたのかを調べてみれば、キリスト教の世俗化(科学化)がもっとよくわかるのでは?」という考えがふっとよぎった。

実際、創世記はキリスト教にとっては大きな躓きの石として立ちはだかる。

まず天地創造や、アダム・イヴの誕生、ノアの箱舟など創世記の記述の多くは、聖書に書かれていても、もはやキリスト教徒の多くは文字通り信じていない。しかも、この神話はもともとユダヤ人の民族神話だった。

「死すべき人類のために、神は自分の分身、キリストをこの世に人間として送り、信じることで人間も復活し永遠の生命を得ることを実際に示した」がキリストのメッセージで、このメッセージの普遍的魅力がキリスト教を世界宗教へと発展させた。しかし、キリストと使徒達、そしてあとで改宗することになるパウロなど、キリスト教の基盤を作った人たちはユダヤ人で、福音書もマタイ、マルコ、ルカ伝まではキリストがアブラハムの子孫である事をわざわざ強調している。すなわち、キリスト教は最初ユダヤ教の一セクトとして始まった。

このような歴史的背景から、キリスト教でもユダヤ民族の書いた旧約聖書を正典として認めている。しかし旧約聖書の内容はユダヤ人の神話と歴史に他ならず、特に天地創造、ノアの箱舟、アブラハムと族長の物語と続く創世記は、ほとんどのキリスト教徒にとって無関係と言っていいのではないだろうか。私もキリスト教の家庭に育ち、中学もキリスト教教育を行う同志社で学んだが、旧約聖書の話は童話として捉えていた。サンタクロースと同じで、年齢が進むと信じるという話ではなくなる。

事実、いかに旧約聖書が正典だとしても、書かれたことが文字通り真実であるとはキリスト教でも主張しない。例えば、英国の教会と聖書学界が協力して完成させた「新英訳聖書によるケンブリッジ聖書注解」の第1巻、ロバート・デーヴィッド著、大野恵正訳の「創世記1」を読むと、旧約聖書をユダヤ民族が口承してきた様々な物語が、ダビデ・ソロモン治下のヘブル人王国の建設により集大成され、その後ヘブル王国の消滅の危機に際して民族の過去を書き残すことの重要性が認識された結果、創世記をはじめとする旧約聖書として文字化された明確に述べている。

図1ケンブリッジ旧約聖書注解 また、天地創造の話やノアの箱舟の話も、ユダヤだけではなく、中東に広く存在していたさまざまな神話の影響を受けた上で、選民としてのユダヤ人の民族の誇りや習慣を反映させたものとして捉えており、真実かどうかを問うことは意味がなく、その裏に隠れている書き手と、それを支える民族の意図を読むことが重要だと明確に述べている。すなわち、その背景を理解して、神と人間との関係を理解することは大事だが、書かれた内容は寓話に過ぎないと断じている。

一例としてアダムとイブ、すなわち人間の誕生と失楽園の物語について、この注釈書から引用してみよう。

「(失楽園)の物語全体は、悲劇のそれである。美しいものが人間のわがままによって打ち壊されてしまったという物語であって、人間は独立を得ようと努めながら、自分の本当の命を失ってしまうのである。語り手にとって、これは昔話ではなく、永遠に現実性をもった物語である。古代近東のさまざまな集団に起因する宗教的モティーフが語り手によって採用され、彼自身の経験というるつぼの中で変容される。詩と同様、信仰は少なからず象徴を通してその最新の真理を伝達する。しかし絶えず新しい意味を与えられるのである」 (同書 57ページ)。

結局、人間と神との永遠の関係を表現する寓話として、アダムの物語を捉えていることがわかる。

このように、書かれた内容そのものではなく、その意義や道徳などを問う、旧約聖書の物語についての考え方はキリスト教の教義が成立した400年には確立していたのだろうか?あるいは、人間の進化や、歴史についての現代の理解によって変化した結果の、現代的解釈なのだろうか?

これを知るため、トマスアクィナスより遡ること800年、すなわち三位一体、キリストの受肉などの重要な概念が固まった時代の最も有名な神学者アウグスチヌスが、「創世記」をどのように注解していたのか調べてみた。

図2 アウグスチヌスの創世記注解 この本は、アウグスチヌスが創世記の内容について、一節一節読み解こうとした著作だ。もちろん哲学書として推薦したいという本ではないが、読んで驚いた。5世紀、プラトンをはじめとしておそらく他のギリシャ哲学にも通じていたと思われるアウグスチヌスが、創世記の内容をいわば文字通り信じた上で、その内容について議論している。

もちろんアウグスチヌスも、旧約聖書が人間により書かれたものであることを認識している。しかし彼はそこに書かれた内容を、決して書き手が自由に生み出したものではなく、書き手が神により書かされたという認識で捉えている。そのため、先に見た近代の注釈書のように、例えば道徳的な意義とか、寓意とかを探るのではなく、一字一句書かれた文章の意図を問うている。私の説明だけではわかりにくいと思うので、いくつか引用してみよう。

例えばなぜ天地創造から人間の創造までが6日間で行われたのかは、6が完全数であるからだという理屈を着想し次のように述べている。

「六という数は、その構成要素の総計からなると言う意味での最初の完全数である。・・・・つまり倍加することによって、それが部分であるところの数を構成しうる。そのような部分のみの総計からなるのである。・・・六という数は、先ほどから説明し始めたように、その部分が総計されて、それ自身と等しくなる数である。・・・・六は約数を三つ持っている。六の六分の一、三分の一、二分の一である。六の六分の一は一であり、三分の一は二であり、二分の一は三である。ところがこれらの約数を総計すると、つまり一と二と三を足すご、六として完成するのである.・・・・だから完全数の日数で、つまり6日で神はその作られた業を完成されたのである。」 (アウグスチヌス著作集16、創世記注釈(I)、片柳栄一訳 103-104ページ。

この文章から、聖書で書かれた内容を文字通りけ取って、その上で「なぜ6日間」について考えぬき、最後に六がある意味で完全数であるというアイデアを得て大喜びしているアウグスチヌスが見える。ただ、この屁理屈には笑ってしまうだけだ。

また、神がわざわざ7日を休息日として休まれたのかについても真剣に議論している。おもしろいのは新約聖書と旧約聖書の矛盾について考えている箇所だ。

「だからここに書かれたこと、つまり第七の日に神は作られた全ての業を終えて安息されたということと、福音書のうちで全てのものを創られた其の方自身が「私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くのだ」(ヨハネ5・17)と語られたことの双方ともが、いかにして真理であるかを我々の力の及ぶ限り探求し、また表現するよう、極めて正当にも理性によって促されているのである。」(同書116ページ)。

もちろん正しい答えがあるはずはないが、イエスが6日目に十字架に架けられ、墓の中で1日ゆっくり休まれたという話を持ち出して、旧約と新約は完全に一体化しており、本当は休みなく働く神は、天地創造の後自ら7日目に休息をとることで、安息日を天地創造の6日間を思い浮かべるため与えたのだというアイデアを提案している。

はっきり言って、アウグスチヌスの論理や議論自体も、神話の世界と同じレベルとしか思えない内容だが、それでも彼が聖書の言葉に完全に従った上で、あとは自由闊達、縦横無尽に思索を巡らせる、稀代のアイデアマン、思索家であったことがよくわかる。そしてキリスト教の信仰を優先するという立場を除けば、アウグスチヌスも、自由闊達に思考するギリシャの哲学者と同じであることもわかる。

例えば、旧約聖書では人間の誕生を、

「 主なる神は、土(アダマ)の塵で人(アダム)を形づくり、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きる者となった。 」

と、植物や動物を作ったのと同じように簡潔に書いている。しかし、当時の人は人間には身体と魂が存在すると信じていたはずで、その意味で旧約聖書の記述ではあまりにそっけないため、「では魂はどこからくるのか?」という疑問が生じる。もちろん、「命の息を吹き入れられる」という記述はアリストテレス的にいえばプシュケース=息=魂が身体に与えられたと納得してもいいのだが、物事を自分で考えないと気が済まないアウグスチヌスは、この問題を何ページも割いて議論する。そして、

「さて魂がそれ以前まったく存在していなかったとすれば、魂の原因的理拠が最初の六日の神の技のうちに損していたと言われることをどのように解したら良いのかと問われよう。神は第六の日に人間を神の似像として作られたのであり、この似像は魂にしたがってでなければ正しく理解されないであろう。しかし神が全てを同時に創られた時、神は将来あるはずの本姓は実態そのものを作られたのではなく、将来あるべきもののある種の原因的理拠を作られたのだと我々が語る時、我々が何か無意味なことを語っていると思われないよう注意すべきである。というのもこの原因的理拠とは一体何なのであろうか。人間の身体はまだ泥土からかたどられておらず、これにまだ魂が吹き込まれて作られていなかったのに、この理拠に従って神は人間を神の似像として作られたと言われているのである。人間の身体のある隠された理拠が損したのであり、これによって将来身体が形成されることになっていたのであるが、さらにそこから身体が形成されることになる素材、つまり土も損していたのであり、この土のうちにかの理拠がいわば趣旨のうちにあるように隠されていたと考えうる。これに対して造られるべき魂の本性、つまり人間の魂である息を作る本性が以前なかったのだとしたら、魂の原因的理拠はどこにつくりおかれたのであろうか。この理拠は神が「我々のかたちに、我々に似せて人を作ろう」と言われた時まず創られたのである。」

少し引用が長くなったが、人間創造に際して身体と魂を神がどの様に創ったのかについてのアイデアを提案している。実際には議論はさらに続くが、答えは明瞭で、神が身体と魂を用意した。この時、身体は土から作ったが、神の似像というプラトン的イデアが魂として吹き入れられ、人間ができる。この魂はは神の意志として最初から存在しており、それが土からできた身体に吹き込まれたというアイデアだ。まさにスーパー屁理屈で、ギリシャのソフィストを彷彿とさせる。しかし、いつか議論するが、18世紀の自然史誕生時、ビュフォンやボイルの生命観ともどこか通じるものがある。

この本の解説はこれぐらいで十分だ。あまりポジティブには評価しなかったが、しかし創世記についてのアウグスチヌス注釈を読むことで、アウグスチヌスが新プラトン主義を中世に橋渡しした人とされている意味がよくわかった。ギリシャ哲学ではまず問いが存在し、その問いに対する答えとそれに至る思考過程が議論された。一方、アウグスチヌスの場合、自由に広がる思考過程の背景には間違いなくギリシャ哲学がある。直接的には「神の似像」「原因理拠」といった言葉から推察される様に、プラトン、特に新プラトン主義の哲学がある。ただギリシャ哲学と異なるのは、このギリシャ哲学に裏付けられた思考過程が、最初から存在する答え(=聖書の言葉やキリスト教の教義)の正当性を証明するために使われる点だ。この最初から存在する答えの正当性を証明する理性という構造はスコラ哲学も同じだし、これがその後の西欧二元論の源になると思う。

最初の疑問「科学(世俗)とキリスト教」にもどろう。キリスト教の世俗化(人間との対称化)は、ローマ文化という世俗を統合することから始まった。しかし、世俗を信仰に統合することは、信仰が世俗化することと裏腹だ。その結果、キリストの受肉や、テオトコス(マリアは神の母である)といった神と人間の統合(逆から見ると神の世俗化)が行われ、神の似像=人間の姿が溢れる教会が誕生する。この結果、キリスト教は「イエスが人間の罪の身代わりに磔にされ、人間に希望を与えるため復活した」という教義の核が守られるなら、世俗を統合しようと常に試みる(逆から見ると常に世俗化していく)特異な一神教の道を進んでいく。これは科学との関係だけではない。例えば中世のバチカンと世俗権力との関係や、十字軍などを見ても同じことを感じる。

世俗を統合しようとして世俗化が進む構造は、一元論を目指して二元論が呼び込まれる構造と同じだ。この構造がキリスト教の特質として、アウグスチヌス、スコラ哲学と受け継がれていく。そして、この構造こそが17世紀、西欧だけで科学が誕生する基礎になっていることがアウグスチヌスを読んでみてよくわかった。この点については、次回スコラ哲学後期のオッカムを読んでから、さらに議論したいと思っている。

2020年1月5日

「中世哲学なんてしんどいな」と気乗りがしない気持ちを奮い立たせて、アルベルトゥス・マグヌスおよびトマス・アクィナスの著作を読んでみた(図1: 読んだのは、「中公バックス トマス・アクィナス(実際には抜粋版神学大全)」、および平凡社・中世思想原典集成6に収載されていたマグヌスの「ディオニュシウス神秘神学注解」とアクィナスの「知性の単一性について」)。

マグヌス、アクィナスとも、一旦全ての文化的活動がキリスト教に集約した西欧では完全に忘れ去られていたアリストテレスが、イスラム文化との交流により再輸入されたのを機会に、彼の哲学をキリスト教に積極的に取り入れたことで知られている。今回重い腰を上げてスコラ哲学を読もうと思った私の興味も、一見水と油に見えるアリストテレスを、なぜキリスト教の神学者が、積極的に受け入れたのかという問いに行き着く。実際に彼らの著作を読んでみて、たしかにアリストテレスは最も高い権威の「The Philosopher」として敬意が払われていることが理解できた。

例えばアクィナスの「知性の単一性」は、まさにアリストテレスの思想を、できるだけ正確に理解しようとする努力の本だ。この本では、当時アリストテレスの紹介者として広く読まれていたアヴェロエスのアリストテレス解釈についての批判という形式で書かれている。すなわち相手は異教徒(イスラム)なので、アクィナスも隠すことなく自分の意見を展開している。扱われているアリストテレスの著作の中心は「霊魂論」で、私もここで紹介した(https://aasj.jp/news/philosophy/10672 )。プシュケーを霊魂と訳している翻訳でこの著作を読んだため誤解している点もあると思うが、

「以上の通りわれわれは、アリストテレスが人間の知性について述べたほとんどすべての言葉を綿密に考察した。これによってアリストテレスは、人間の魂は身体の現実態であり、可能知性は人間の魂の部分ないし能力であるという考えの持ち主であったことが明らかである。 」中世思想原典集成 精選6 大学の世紀2 Kindle 版.

と述べているように、霊魂=プシュケー、アニマを、物質と生命を分ける形相として正しく(私から見て)理解し、このプシュケーと知性の関係を追求している。重要なことは、この議論にほとんどキリスト教が登場しないことで、アクィナスがキリスト教という先入観を排して手に入るアリストテレスの著作をできるだけ正確に読もうと努力し、身体、生命、知性などを考える基準を形成しようとしているのがよくわかる。このように、スコラ哲学はアリストテレスという触媒と反応してできてきた哲学であることことは明らかだ。

しかしこれほどオープンな議論が行われている「知性の単一性」も、最終章の第5章の終わりにはアベロエス派をキリスト教信仰に敬意を欠く人たちだと断罪したあと、

「さて上述の誤りを打破するためにわれわれが書いたことは、信仰の教えによるものではなく、哲学者たち自身の論拠と言葉を用いたものである 」中世思想原典集成 精選6 大学の世紀2 Kindle 版.

などと、これまでの哲学議論は決して信仰の問題にまでは及ばないと締めくくっている。すなわち、アリストテレスも、キリスト教のドグマに反するような解釈の仕方はまかりならぬという主張で終わっている。

苦労しながら読んできて、「なるほどアクィナスもアリストテレスを読み込んでいるな」などと感心した途端、「しかし大事なのは信仰で、哲学議論とは別だ」などと言われると、権威としてのアリストテレスへの強い敬意の念はなんだったのかと戸惑うことになる。いくら読んでも、アリストテレスを本当にキリスト教神学に導入したいのか、それとも権威として信仰とは関係ないところでだけ利用しているのか、本音が見えない。

実際アクィナスやマグヌスの本音が見えないという点が、これらの著作を読むのが苦行になった最大の理由と言える。例えば写真に示した中公バックスの帯には、アクィナスの神学大全を「美しい思想の構築」と宣伝しているが、私自身は読んでそんな気持ちには全くなれなかった。今回読んだ著作にあるのは、アリストテレスへの理解と、それとは無関係の信仰告白で、結局新しい思想を感じることはなかった。

あばたもえくぼというが、よほど最初からアクィナスは素晴らしいと思い込まない限り、ここに書かれた思想が「美しい思想」とか「壮大なカテドラルにも比すべき大著」などとは思えないのではないだろうか。これが中世思想の難しい点だ。このバリアーを超えられないと、その思想そのものに共感することはできないと主張する人もいるが、このバリアーをわざわざ越える必要もないというのが私の結論だ。

では「中世哲学を読んでも収穫がないのか?」と問われると、ヨーロッパの理解という点では苦労してでも読む価値が十分あると思った。すなわち、キリスト教神学にわざわざアリストテレスを導入することで、ヨーロッパの二元論の源流が生まれたことが理解できた。

神を信じるかどうかにかかわらず、我々は理解できることと、理解できないことを常に抱えて生きている。ただ神を信じることで、理解できることもできないことも、究極的に神の領域に押し込むと2元論を表面上解消することができる。この場合、身体は魂に、そして魂は神に従属する(私にはこの関係が、三位一体という概念が生まれるルーツとすら思える)。しかしどんなに信心深い人でも本当に身体から解脱することは難しいのではないだろうか(凡人の勝手な想像だが)。このことを率直に述べたのがデカルトで、身体の領域は神の領域から切り離すしかないとcartesian問題を提出した。ただ、神の領域に全てを委ねて、自分の体の正直な感覚と信仰の矛盾を解消しようとすることの困難は、当時の神学者にも認識されていたはずで、スコラ哲学の議論はこれを反映したものだという印象を今回強く持った。すなわち、大澤真幸さんの「神の実在への疑い」がスコラ哲学の背景にあるという指摘に首肯する。

アクィナスも、マグヌスも、三位一体とキリストの受肉、その死と復活による人間の救済と復活の保証、さらには天使の存在など当時のカソリックの基本的教義に関しては微塵の疑いも抱いていないという建前は明確だ。もちろん本音か建前か知るすべもないが、アリストテレスを議論している時も、これらの概念は常に真性を主張する判断の際の基準として登場する。一方、今回読んだディオニシュウス注解や神学大全(抜粋)では、このオーソドックスな立場からは決して生まれない身体に関わる問いが見え隠れする。すなわち、「神といかにして出会うのか?」さらには、「神の存在は証明できるか?」だ。

例えば「ディオニシュウス神秘神学注解」では、「神にどう近づけるのか?」について考えたディオニシュウスの著作を、マグヌスなりに注解する中で、キリスト教ではタブーと言える人間の側から神に迫るという課題に、マグヌスも取り組んでいる。Stanford Encyclopedia of Philosophyによると、ディオニシュウスは新プラトン主義をキリスト教の教義に取り入れた神学者とされている。原著を読んでいないので個人的考えとして読み飛ばして欲しいが、宗教とも相性のいい哲学者プラトンを参照することで、信仰の立場だけからは問うことができない問いに取り組むことが許されたのだろう。

それが伺えるのが「注解」の第1章でマグヌスが引用している以下のディオニシュウスの文章だ。

「超実体的な三位一体よ、キリスト者たちの神的知恵の超神性的・超善性的な内観者よ、私たちを神秘的な言葉の、超不可知的にして超光輝的な最高の頂へと導いて下さい。そこでは、単純かつ独立かつ改変不可能な神学のもろもろの奥義が、〔その奥義の〕教授者たる沈黙の超光輝的な闇によって秘めやかに覆われています。その闇は、まったき漆黒の中で、最も明るいものをも超えるほどに明るいものを超光輝させており、また、まったくの不可触と不可視の中で、目をもっていない精神を超美的な明るさでもって超充満させています。願わくは、これらのことが私にほんとうに祈りによって実現しますように。」 中世思想原典集成 精選6 大学の世紀2 Kindle 版.

「超光輝的」といったプラトン的イメージが前面に出た大変分かりにくい文章だが、私には結局神を直接見たり感じたりできないことの焦りが伝わってくる。そして、自分は神が実際に存在することを確信しているのだから、この信仰に免じて実際に感じてみたいと切に願っているように読める。

Stanford Encyclopedia of Philosophyによると、ディオニシュウスはマグヌスの時代、重要な思想として広く読まれていたようだ。しかし、文章は回りくどいが、自分が神を直接的に感じられない焦りを率直に述べているように思う。当時のカソリックから異論が出てもいいのではとすら思うが、不思議と中世キリスト教では問題にされていないようだ。だからこそ、マグヌスが注解を書くことになった。しかし、Stanford Encyclopedia of Philosophyによると、宗教改革者のルターは「悪性の思想」と言明していたようで、こちらの方が私には納得できる。

ディオニシュウスが中世で広く受け入れられていたのなら、この文章を読んでマグヌスをはじめ当時の人は、私と同じく、神と直接コミュニケーションをはかろうと努力するディオニシュウスの焦りを感じていたのだろうか?この点をマグヌスの注解から推し量るのは難しいが、とりあえず彼の逐語注釈のスタイルを知るため、どんな風に解説するのか引用してみよう。

「おお、超実体的な三位一体よ」と。すなわち、万物を存在せしめた者よ、と。「超神性的」というのは、現に存在しているものを配慮するからである。「超善性的」というのは、それらのものを目的に向けて導くからである。さらに、「キリスト者たちの」──すなわちキリスト者たちによって所有される──「神的知恵の」──すなわち神についての知恵の──「内観者よ」と続くが、それは神のみが神自身の完全なる観想者だからである。だからこそディオニュシウスは神のことを、内を究める観察者であるがごとくに、「内観者」と言うのである。」 中世思想原典集成 精選6 大学の世紀2

といった具合に一語一語自分の考えを述べていく(あまり内容は気にしなくていい)。

さてこの神秘神学に隠されたテーマが、「神とのコミュニケーションはどう可能か?」であることがわかってもらえたと思うが、ではマグヌスはこの議論にアリストテレスをどう登場させるのか?

旧約聖書を読むと、例えば出エジプト記には人間モーゼと神の対話がなんども登場する。当然人間と神とのコミュニケーションを議論するとき、出エジプト記は重要な題材になる。実際、神秘神学でもモーゼが取り上げられており、マグヌスも以下のデイオニシュウスの文章を題材として引用している。

「神のごときモーセは、まずもって自己を浄化するようにと命じられ、次いでそうなっていない人々からは遠ざかるように命じられ、こうしてとどこおりなく浄化されてしまった後には、さまざまな音色で喇叭が鳴るのを聞き、たくさんの輝ける光が清らかな溢れるほどに豊かなもろもろの光芒を放射するのを見たのです。そのあと彼は多くの人々から遠ざかりましたが、さらに選ばれた祭司たちとともに神的な登攀の頂上にまで辿り着いたのです」 中世思想原典集成 精選6 大学の世紀2

出エジプト記の他の箇所ではモーゼと神との間でもっと直接的な会話があるのに、わざわざ間接的なコミュニケーションが扱われた章が選ばれているのは、神との直接対話のシーンには触れないようにしている意図を感じる。すなわち、直接的なコミュニケーションの様子が描かれている章を取り上げてしまうと、人間モーゼにはできたことが、なぜ自分にはできないか答えることが難しい問題に行き当たってしまう。

いずれにせよ、「感じる」「対話する」と言うことは身体(今風に言えば脳)の問題で、この分野になるとアリストテレスの哲学は誰の目にも最も優れていることは明らかだったと思う。ここに「神と対話できないことに悩む」神学者が、アリストテレスを持ち出す最大の理由があるように思う。このディオニシュウスの文章に対し、マグヌスはここぞとばかり神学的テーゼを認めつつ、巧妙に人間の感覚や認識についてのアリストテレス的側面を加えて注釈している。このときマグヌスが問うたのが、「1」神の観想は脱自であるか、2)私たちの精神は最も優れた仕方で全く知られないものと一つになりうるのか、3)モーセは神自身を見たのであるか?」だ。

そのままマグヌスの答えを引用するとおそらく何が何だかわからないと思うので、かなり脚色してまとめると次のようになる。

まず

「すべてのこのような観想にあっては、脱自が存在するのだと思われる。すなわち、私たちが〔魂の〕上位の能力だけに現実にとどまり続けて下位の諸能力から引き離されている場合にはいつも脱自が存在するのである*」 中世思想原典集成 精選6 大学の世紀2

と、神を観想するとき、自分の身体を完全に超越(脱自)する必要があることは認めたうえで、ザクっというと、身体を超えた光に満たされる時に、このことを示す「印」が身体感覚できる形で神から与えられるれると答えている。

さらに、身体的感覚では全く知られない神と一体化できるかという第二問に対して、

「哲学において規定されているような認識のある種の自然的な方法による限りでは、私たちは神について「かくかくのものである」と知ってはいない。というのは、アリストテレスの規定によれば「かくかくのものである」という知識は、遠い原因によって生じるか、原因と置き換えのできる結果ないし原因に比例した結果によって生じるのだからである。私たちはこのどちらの仕方でも神について何かを知ることはできない。・・・・しかし、ある種の超自然的な認識によってならば、不分明さを免れないとは言え、私たちは髪を認識しうるのである」 中世思想原典集成 精選6 大学の世紀2

と、たしかに理性では神は認識できないのないのだが、超自然的認識が得られれば必ず神は認識できるという希望を述べている。

最後の、人間モーゼは神を見たかという問題に対しては、「聖書に書いてあるのだから、モーゼは神を見た」と認めた上で、

「顔を見るというのにも2通りの仕方がある・・・覆いなくという仕方では、神の顔は天国で見られるだろう。・・・この意味でモーセは見なかったのである。しかし、モーセは、神の結果のある種の印において神を見たのである」 中世思想原典集成 精選6 大学の世紀2

と、神の世界と現実の世界を私たちは同時に経験できるのだと結論している。

簡単に言ってしまうと、神の世界については聖書の言葉を疑うわけにはいかない。しかし、その揺るぎない神の世界を直接実感できなくても心配はない。そして「神の印」というウルトラCさえ想定すれば、神の世界を現実の世界として感じられると語っている。一見論理的な議論だが、結局「神の印」にこだわったカソリックの伝統から全く逸脱することのない結論で終われる。

同じ神の実在を感じられるかという問題も、トマスアクィナスの神学大全では「感覚」のような身体性ではなく、「理性」の問題、すなわち「神の実在を証明できるか」として提示される。例えば中央公論社版「神学大全」117ページから始まる「第二問 神について、神は存在するか」はその典型だろう。アクィナスはこの問題を、1)神ありということは自明であるか、2)それは論証されうることであるか、3)神は実在するか 、の3項目に分解して、彼の考えを述べている。

もちろんアクィナスの結論は「神の存在は知性的に論証できる」だが、

まず、私たちの理性が神を考られることは、すでに概念が外から植え付けられていることを意味しており、考えられること自体が神の自明性の証拠だというアンセルムスの考え(我思うゆえに神ありとでも言える)を、自明と簡単に片付けるのは間違っていると否定する。その理由としてアリストテレスの「自明なことはその反対を考えられないこと 」という言葉を登場させ、実際に「神は存在しない」と考えられること自体は聖書にも書かれている 」ことから、神の存在は自明ではなく、まだ論証が必要だと自分の立場を明確にしている(なんと回りくどい言葉遊びか。あるいはここまでしてアリストテレスを登場させたがっているというべきか)。

では神の実在の論証は可能か?これについて、まずアリストテレスに従って、

論証には、結果の原因を明らかにして論証する「原因による論証 」と、結果という事実から原因(この場合神)があるとする「事実による論証 」の二つの方法あるとした上で、「神の結果(=印と言える)」を認めることで、事実による論証の一つとして神の実在を論証できると結論している。

そして最後の問い「神は存在するか」について、アリストテレスの目的論をうまく援用して、

「自然がある定められた目的のために働くのは、何か上位の作用者の指示によるものであるから、自然から生ずる事柄は、やはり第一原因としての神に必然的に帰着する」 山田晶編集 中央公論社版「神学大全」

と述べて、神は論証でき、存在すると結論している。はっきり言ってアリストテレスを権威として借りた屁理屈としか言いようがないが、「世界の存在」の実感=神の証明とする論理は、なじみのある17世紀のヨーロッパの汎神論と重なる。

以上のように、アクィナスがアリストテレスを借りて議論したかった中心課題は、理性による神の証明で、最初にあげたマグヌスの「身体的に神を感知できるか」という問いより議論は楽だったと思う。すなわち、理性という複雑で定義が難しいフィルターを通せばなんとでも議論が可能になる一方、「感じるか」と問われると、これに正直に答えるのは難しい。結局はどちらも「神の印」で手を打タざるを得ないが、神の問題を直接身体感覚の問題として立向かうのは勇気がいったはずだ。

実はアクィナスも、「神の本質は肉眼によって見られるか」という短い章を設けて議論している(同本326ページから)。もちろん答えは、「生きているときに肉眼で神を見ることはない」だが、さすがアクィナスで、聖書でも肉眼で見たという記述と、肉眼では見られないという記述の両方があることを指摘した後で、結局これらの記述は感覚と知性の相互作用のなせる技で、「知性の透徹した認識力 」と「物体に神の明るさが反映したもの 」(これも「印」と言えるだろう)が神を見たという感覚の原因だと結論している。

この論理の展開にもアリストテレスの大きな影響が見られるのだが、これ以上追求するのはやめる。読めば読むほど、結論ありきの論理構成で、例えば昨今、安倍首相を守るという結論のために、優秀な役人が知恵を絞って白を黒と答弁を繰り返しているのを見るのと同じ印象を持つ。

結局読んだ感想として、

アクィナスはアリストテレスを読み込んで大きな影響を受けたことは間違いない。 しかし、これはあくまでも「お勉強」の世界で終わり、本音か建前かは別として、信仰の世界は全くアリストテレスとは別という立場を取っていた。 まさにここにヨーロッパ二元論のルーツがみられる。アリストテレスの世界(知性)を導入することで、神の世界(信仰)との相容れない2つの世界を認めたのだ。その意味で、現実の世界も全て神の世界に押し込んでいたそれ以前の思想から考えると、アリストテレスの導入(神への疑い)により新たな思想的駆動力がスコラ哲学によりもたらされたのは間違いない。

今回3冊の本を読んでみて、私のように神の世界が欠落した人間にとっては、「信じること」の意味がわかりにくいことを実感したので、そのままオッカムなど唯名論議論へ進む前に、キリスト教神学者が「創世記」をどう信じていたのか探ってみることにした。

2019年11月14日

図1 中世哲学のガイドブックとして読んでみた著 作。 アリストテレスを読もうと、ネットでどんな本が手に入るか探していた時、岩波書店から刊行された、アリストテレス全集全17巻(当時で一冊数千円していた)が、全巻セットでなんと1万2千円足らずと知って、それまで重要な著作は購入していたにもかかわらず思わず全巻を注文した。ほとんど傷もついていないばかりか、折り込み冊子もすべて揃った全巻を受け取って中身を確かめているうち、「得した」と言う最初の喜びが、「アリストテレス全集など図書館も含めて買い揃えようとする人などいないのか?」という悲しみに変わった。

「哲学と宗教全史」などといった大層な題の本がベストセラーになるのに、そこで紹介されているはずの哲学書を読んでみようなどと考えるのは、少数派のまた少数派であることを「1万2千円のアリストテレス全集」から実感した。私自身は「生命科学の目で読む哲学書」を書くことで、若い科学者やその卵を是非原著を読んでみようという気にさせることができればと願っている。

しかし哲学にアレルギーがない私にとっても、中世の哲学は最も遠い存在で、ラッセルの西洋哲学史の中世を随分昔に読んだ程度だった。そこで闇雲に中世の哲学書を読む前に、ガイドブックを読んでみて「私にとっての中世哲学」を考えてみることにした。

読んだのは、バートランド・ラッセル「西洋哲学史(中)」(これは学生時代以来の再読)、大澤真幸書「世界史の哲学 中世編」、山内志郎著「普遍論争」、そしてクラウス・リーゼンフーバー著「西洋古代、中世哲学史」、稲垣良典著「トマスアクィナスの神学大全」などだが、おかげで中世の哲学について自分なりの輪郭を描くことができ、さらに中世の理解なしに科学誕生の近代も語れないことをはっきりと認識した。

その上で「生命科学の目で見る」という趣旨から考えると、西欧で大学が始まり文化が教会から大学にも広がり始めた時代のスコラ哲学に焦点を当てて調べることにした。というのも、この時期にアリストテレスがキリスト教哲学に導入される。「信じるところから始まる」キリスト教神学者たちが、神秘的なプラトンならまだしも、「経験から始まる」アリストテレスの哲学にどのように魅せられたのか調べてみたいと思った。

例えばバートランド・ラッセルは、

「アクィナスの独創性は、アリストテレスに最小限の変更を加えることによってそれをキリスト教教義に適合させたことに示されている」

と、アクィナス≒アリストテレスとした上で、アリストテレスに傾倒すること自体、

「到達すべき結論があらかじめ定められているのだから、ある意味では理性に訴えることは不誠実なのである。・・・・・アクィナスには、真に哲学的な精神がほとんどない。彼はプラトンの描くソクラテスのように、議論がもたらす帰結がなんであろうと、とにかくそれに従おうとはしていないのである。あらかじめその結果を知ることが不可能なような探求に、彼が従事しているのではないのである」 (以上全て引用はバートランドラッセル著、市井三郎訳「西洋哲学史 中巻」)

と、とても手厳しい。

とはいえ中世のスコラ哲学者たちはアリストテレスを読み、それに魅せられたことは確かで、さらにラッセルが言うように、キリスト教教義とアリストテレス哲学の間の矛盾をなんとか解消しようと努力をしていたことは間違いない。ある意味では、近代科学誕生で登場させるデカルトに重なるところもある(解決方法は違うが)。ラッセルの手厳しい批判を読んで、よし読んでみようという気がより強くなった。

具体的には、アルベルト・マグヌス、トマス・アクィナス、ドン・スコストゥス、ウイリアム・オッカムなどを読んでみようと考えているが、現在著作を集めている段階で、まだ読んではいない。そこで、今回はガイドブックとして利用した本の中から、スコラ哲学を題材にしてはいても、対照的なアプローチをとっている大澤、山内の著書を選び、中世スコラ哲学について見ていくことにした。

前回紹介したように(https://aasj.jp/news/philosophy/11539 )、キリスト教は最初の400年ほどで、その由来であるユダヤ性を旧約聖書として棚上げするとともに(新約と旧約の矛盾は解決しないまま並存させているので棚上げという言葉を使う)、新約聖書の内容について「三位一体」、「キリストの受肉」、「マリアは神の母(テオトコス)」などの解釈を確定し、神と人間が対称化しつつも(すなわち神が身近な)、個々人の救いを願う絶対的な神をいただく、魅力ある一神教へと発展した。ローマの力が低下するとともに、西欧の中世は分裂の時代に入るが、宗教だけはキリスト教に統一され、当然文化もキリスト教に集約される。

このキリスト教の文化支配が最もよくわかるのが出版業で、このホームページに掲載した「生命科学の現在」の「文字の歴史」(https://aasj.jp/news/lifescience-current/11129 )から少し引用する。

「ギリシャではすでに本作りが産業化していたようで、出版社と共にそれを支える様々な職人、例えば写本を受け持つ職人がうまれ、さらに彼らの組合まで存在したらしい。ローマ帝国時代にはいると、ヨーロッパ全土からの需要に応えて、出版社は本の大規模な輸出まで行っていた。ホラティウスやキケロのような売れっ子の作家は決まった出版社がついており、著作料が払われていたのも現在と同じだ。・・・・・・・・・(キリスト教一極支配により)、ギリシャ・ローマの市民文化は排除され、多くはイスラム圏に移って維持されることになる。そして当然のように、個人のコンテンツに基づく出版文化は、これを契機に消滅していく。グロリエの「書物の歴史」によると、この結果本を扱う商業を頂点に成立していた出版産業は完全に崩壊したらしい。また、公的私的に維持されていた図書館も、閉鎖され、略奪され、せっかく生まれたこの出版文化の成果も完全に消滅してしまう。その結果、ヨーロッパの大学や、都市で、教会から独立した世俗の活動が盛んになる12世紀ごろまで、出版文化は教会の中に閉じ込められ、独自の発展をとげる。」

このように全ての出版をほぼ手中に収めた教会による文化の一極支配下での哲学は自由であるはずはない。全ての思想はまずキリスト教を「信じることから始めなければならない」暗黒の時代だ。というのも、「信じること」を中心に置くと、「信じなければならないこと」が思想の自由を制限するだけでなく、「信じること」が必然的に他の可能性を拒否することにつながる。このような思想状況で、普遍的で理性的な哲学が生まれるとすれば、「神への信仰」を棚上げして考える必要がある。

この「神への信仰を棚上げしないと普遍的な議論ができない」という問題は、我が国の中世研究者を困らせているように思える。すなわち、キリスト教徒が少ない我が国で中世哲学の意義を伝えようとすると、「信じること」から始めないでも通用する議論が要求される。例えば今回読んだ稲垣良典さんの「トマス・アクィナス「神学大全」を読むと、

「 どのように一般的で漠然としたものであっても、神が存在するという認識が万人に本性的に植えつけられている、という主張はあきらかに事実に反する、と考える人が多いであろう。しかし、「わたしはどこから来て、どこへ行くのか」という疑問、というよりは心の深いところからわき上がってくる思いを抱いたことのない人はむしろ稀なのではないか。そして「幸福」という言葉をP・ティリッヒの言う「究極的関心」(ultimateconcern)で置きかえるならば、誰しも自らの人間としての「生」の全体を成立させ、方向づけ、つき動かしている「究極的関心」があることを認めるのではないか。そしてこの「究極的関心」は、トマスの言う人間の本性に植えつけられた神が存在することの一般的な認識を、現代風に言いかえたものと解釈することが可能なのである。」( 稲垣良典. トマス・アクィナス『神学大全』 (Japanese Edition) (Kindle の位置No.433-441).

Kindle 版.)

と、心に植えついた神が存在するというトマスの認識が、例えば一般の人が持つ幸福への究極的関心と同じだと解釈できると述べている。本当にそんな解釈が許されるのか、トマスの著書を読んだ後もう一度議論したいが、結局この論理はキリスト教の立場に立った議論だと思う。事実稲垣さんはキリスト教信者としての立場を明確にしている。例えば哲学者としてはっきりと宗教から決別したカントの神の存在証明の議論に対して、

「 カントの因果性および存在の理解をめぐって横道にそれたのは、私の思い過ごしでなければ、21世紀の今なお、神の問題について哲学的考察を試みようとする者の前には彼の哲学が大きな障碍として立ちはだかっていると思われるからである」

と述べており、「信じること」から始める稲垣さんにとって、カントの批判に応えることが重要であると明言している。

稲垣さんの考えの是非についてはこれ以上議論しないが、信じるところから始めることを認めた上で、理性的であることは難しい。その意味で、「信じること」から始まることを疑わなかったトマス・アクィナスやアルベルト・マグヌスが、いかに「信じるのではなく、まず経験(見ること)から始める」アリストテレスの著作に魅されたのか、ますます興味が湧いてくる。言い換えると、キリスト教支配の中世で初めて、科学的思想が認められたわけで、17世紀の科学革命の先駆けとも言える思想的変化が起こっていたのかも知れないと期待してしまう。

残念ながら、この点について稲垣さんは、

「(トマスの学は) 、聖書にもといづきつつも、聖書の補足、付加、さらには聖書の代わりになるものとして人間理性が(アリストテレスを頼りに)つくりあげた作品、いわゆる「スコラ神学」ではない。 」

とそっけない、なぜアリストテレスが受け入れられたのかについては興味がないようだ。

しかし中世後期、教会とは別の誕生間もない大学で、「(見えるものを)経験することから始める」アリストテレスの再発見から広がったインパクトは、「(見えないものを)信じることから始める」キリスト教神学を揺り動かしたことは確かで、これこそが「普遍論争」と呼ばれるスコラ哲学最大の問題として現れた。

山内史郎さんの本はズバリ「普遍論争」というタイトルで、当時行われた議論を詳しく紹介している。山内さんは稲垣さんと同じで、中世哲学に魅せられた研究者の一人だと思う。この本の目的は、「普遍論争」とは何か、誰が何を議論したのかをできるだけ正確に伝えるとともに、これまで通説となってきた普遍論争の理解に問題があることを指摘することだと思う。実際、私が聞いたこともない多くの哲学・神学者を引用し、また全く私の知らなかった専門用語(例えば「代表理論」、「項辞」など)を解説しながら、山内さんの主張も同時に展開している。もちろんこの過程で議論の発端になったアリストテレスの著作についても丁寧な説明が行われている。その意味で、山内さんは典型的な厳密なアカデミックな手法を重視する哲学者で、この議論に関わった一人一人の論点をできる限り正確に解釈しようと腐心しているのがよくわかる。従って、普遍論争の紹介という点では、山内さんに聞くのが一番だ。

さて本の冒頭で山内さんは通説と断った上で、

「この普遍がどう捉えられるかについては、中世哲学において、様々な見解が出され、激しく論議されたものですが、通説によると大きく分けて三つになるとされています。実在論、概念論、唯名論というようにです。

実在論(realism)とは、普遍とはもの(res)であり、実在すると考える立場で、換言すれば、普遍は個物に先立って(anterem)存在する、と考える立場とされます。プラトン、スコトゥス・エリウゲナ、アンセルムスなどが代表者とされます。

唯名論(nominalism)は、普遍は実在ではなく、名称(nomen)でしかない、したがって普遍はものの後(postrem)にあるとするものです。個々の人間は触ったり触れたりできますが、普遍としての人間では感覚可能ではなく、触ることも見ることも酒を飲ませることもできません。ですから、唯名論というのは、常識にかなった思想とされたりします。代表者は、ロスケリヌス、オッカム、ビュリダン、リミニのグレゴリウス、ガブリエル・ビールなどです。

概念論(conceptualism)というのは、実在論と唯名論の中間にくるもので、普遍とは個物から独立に、そして個物に先立って存在するものでもなく、かといって抽象物とか名称でしかないと考えるのでもなく、ものの内(inre)に存在し、思惟の結果、人間知性の内に概念として存すると考える立場です。代表者はアベラール(アベラルドゥス)とされています。」 (山内 志朗. 普遍論争 (Japanese Edition) (Kindle の位置No.191-203).

Kindle 版.)

と、普遍論争での議論の論点をまとめている。もう少しかみ砕いて展開すると、私たちが普遍的(例えば机をみて、個別の机だけでなく机全体の普遍性を読み取れること:プラトンのイデアを考えればいい)に物を認識できるのはなぜかについての議論で、大きく3つの立場があったことを述べている。その上で、各哲学者の論点を正確にまとめているのだが、残念ながらなぜ同じ信仰を共有している人たちが、わざわざ3派に分かれて普遍について議論しなければならなかったのかについての見解は全く述べられない。

一方、山内さんにとって普遍論争とは何だったのかについては、次の一言に集約されている。

私は中世哲学の表看板としては、「〈見えるもの〉と〈見えざるもの〉」の方がよいのではないかと思っています。〈見えるもの〉を通して〈見えざるもの〉に至ろうとする傾向が主流であると言いたいのです

すなわち、「見えるもの」と「見えざるもの」と言うわかりやすい概念を持ち出し、一見矛盾する概念をどう両立させるか議論したのが普遍論争というわけだ。

しかし見えるものを通して見えざるものに至るという図式は、キリスト(=見えるもの)を通して神と御霊(=見えざるもの)に至ることを説くキリスト教の教義と完全に重なる。見える対象から始めるために、キリストを受肉させ、神性を2元化したことで、キリスト教は世俗化に成功した。とすると、山内さんの指摘は、普遍論争ではキリスト教の本質が議論の対象になったことになるが、なぜこの時「普遍性」が問題になったのか?

先に触れたように、見えざる神への信仰を原点とするキリスト教神学に、アリストテレスの哲学をそのまま認めるのは難しい。なぜなら、全てを見えるものから始めるというアリストテレスの思想には、見ないで信じることへの拒否がこめられている。このように、中世の神学者は見えざるものを「信じるべき」とする論理からからスタートし、一方アリストテレスは「見えるもの(=信じる必要の無いこと)」からスタートすべきだと主張している。私にとっては、どうしてアリストテレスがキリスト教神学に忍び込めたのか、そこに興味がある。

結局この矛盾は、どこまで行っても本当に解消するようには私には思えない。どこかの段階で、「矛盾してはいない」ことを信じることでしか解消しないはずだ。おそらく山内さんにとって、この究極の解決法は必ずしも避けるべき方法ではないようだ。例えば、

私は神秘主義に関心を持っていますが、それは神秘主義の前提に一種の共約不可能性があるのではないか、という直観があるからです。永遠性、恒常性、必然性がスタティック(静態的)なものとしてあるのではなく、流動的、力動的なものとして語られることが哲学史の中でよくあります。スタティックなものが理想としては不十分なものだからではなく、そのようなもの――理念でもイデアでもかまいません――への憧憬を初めから妨げているものがあるようにも思われるのです。テロスが永遠にして必然的なものであるのは、テロスが備えるべき性質ですが、テロスへの道程に障害が存在し、テロスへの途上にあることをテロスにするしかないことがあるように思われます。常に途上にあるという事態についてはよく語られますから、脇に置いておくとして、そこに登場する障害を、私は「共約不可能性」と呼びたいのです。共約不可能性とは対角線や対人関係だけに見られるものではありません。そして、現代は「共約不可能性」を実体化し、そしてそれへの対処の仕方を失った時代であると私には思われます。中世において共約不可能性は神学的な場面で登場していますが、とにかく「共約不可能性」を日常性の中に住まわせていたように思われるのです。フランシスコの素朴な言葉の中に「共約不可能性」を感じ取るのは冒涜なのでしょうか。私はこれについて同意してもらおうとは思いません。私が同意してほしいのは、「共約不可能性」が無意味な概念ではないこと、中世哲学においては共約不可能性が基本的な概念として機能していた、ということです。

と述べて、共役不可能性(すなわち同じ基準で判断できないこと)を積極的に認めることで、両者の矛盾を解決した中世神学者への支持を表明しているように思う。

私のように科学領域で生きてきた人間にとって「共役不可能性」という言葉は、科学的理論でさえ同じパラダイムに立たない場合共役することが難しく、新しい理論は常にパラダイムシフトを伴うと主張したトマス・クーンを思い出させる。しかしクーンの場合「共役不可能性」はそのまま放置されることではなく、対立は新しいパラダイムへの移行、即ちパラダイムシフト促し、新しいレベルで共役される。この意味で、「共役不可能性」を、そのまま「共役の必要がない」と解釈する山内さんは、ラッセルとは真逆で、アクィナスへの共感を強く感じる。

しかしこれは科学者と、哲学者の違いというより、キリスト教に対する違いを反映しているのだと思う。山内さんと比べた時、「世界史の哲学(中世編)」を書いた大澤さんは、キリスト教をあくまでも西欧を形成した歴史的事象として捉えている。そしてこの本で大澤さんは、「なぜアリストテレスがキリスト教教義に忍び込めたのか?」という私の疑問に明快でしかも現代的な答を与えてくれている。

この本は、「中世こそが、西洋がまさに西洋としてのアイデンティティーを獲得した時代である」という認識から、西洋の理解には中世哲学、特に大学誕生により生まれたスコラ哲学の理解が必須だという大澤さんの確信に基づいて書かれており、中世の政治、経済、文化全般の歴史を、見えるもの(キリストの体)と見えざるもの(神と御霊)の2元論を認めるローマカソリックの教義の帰結として見事に解き明かしている。山内さんの「普遍論争」と比べると、アカデミックな印象はないが、決して荒唐無稽な議論ではない。様々な思想家の著作はもとより、小説から映画まで持ち出して、持論を展開して、読者をグイグイ引き込んでいく本だ。

この本では普遍論争は2章で詳しく扱われているが、彼の言葉を引用しながら普遍論争が行われた背景をまとめると、

1)、普遍論争が教会ではなく大学で行われたことから、

「 まずは、中世のヨーロッパにおいて、知(学問)が信(宗教)から独立しようとしていたということを示しているだろう。言い換えれば、このとき、哲学(愛知)と宗教(教義)との間に、微妙な亀裂が走っているのである」( 大澤真幸. 〈世界史〉の哲学 中世篇 (Japanese Edition) (Kindle の位置No.510-512).

Kindle 版.)、

と、大学では「信仰」に基づきつつも、「理性」との矛盾、すなわち信仰と理性の矛盾を率直に語ることができたとしている。

2)、次に

「神の存在証明は、それ以上に、神にとって否定的な効果をもたらす。どうしてか?証明が失敗しているからではない。証明がエレガントでないからでもない。何が問題なのか?まさに証明を試みているという事実、その成否はともかくとしてまさに証明しようとしたという事実が問題なのだ。神の存在が確実であるならば、どうして、わざわざそれを証明する必要があるのか。このように反問してみれば、その冒瀆性は明らかだろう。」

と、普遍論争が始まった動機は、神の存在証明を理性的に行うことだったが、神の存在を証明しようなどと動機を持つこと自体、「信じること」から始めることに対する疑いが生まれた証拠だと推察している。

3)、そして最後に、

「神の存在証明は、信に対して懐疑が侵入していることの、哲学者の内的な表現、主体的な表現である。それに対して、普遍論争は、同じことの哲学者たちの間の間主観的な表現であると見なすことができる。普遍論争においては、懐疑は、外的に見える形を取る。それが、今しがた述べたように、唯名論である。」

と、普遍論争の引き金は、「信じるところから始めること」への疑念で、これはスコラ哲学者に共通だが、この矛盾解消は各個人多様な方法で行われ、3派に大きく分類できるが、試みたことは同じだと結論している。

このように、普遍論争に関する明快な説明を述べた後、

「 トマスもスコトゥスも、神であると同時に人間でもあるところのキリスト性を捉えようとしている──そしてそのことに失敗している。そのように解釈できるのではないか。」

と、普遍論争がローマカソリックの成立過程で決定された「神であると同時に人間でもあるキリスト性の矛盾を解消する努力だったが、それはもともと不可能な問題だった」と断じている。

大澤さんの議論は、なぜアリストテレスが中世神学に忍び込めたのかという私の疑問に対する一つの明快な答えとして納得できた。私なりにまとめると、イスラム圏から再導入されたアリストテレスという偉大な思想的触媒に触れてしまったスコラ哲学者が、「人は己の信仰に確証を得ることはできない(キルケゴール)」ことに気づき、自分の問題として、「信仰」と「理性」の矛盾の解消の糸口を、宗教に対しては完全否定的ではないアリストテレスに求めた、まさに人間的な過程だったということになる。また、一見普遍論争がプラトンのイデアとアリストテレスによるその否定の間の論争のように見えるのは、普遍論争が始まった時には、プラトン哲学が新プラトン主義を介してキリスト教教義の懐に既に入り込んでいたためと理解した。

しかし以上は全てガイドブックを読んでの印象で、これから実際の原著にあたりながらさらに追求していきたい。

最後に生命科学者の立場から普遍論争に一言。

20世紀以前の哲学者を「脳科学を知らないから」と非難する気はないが、普遍論争だけでなく、特に形而上学の問題を現在の哲学者が議論する時、我が国では我々の認識や概念の全てが脳内の表象として生まれていることにあまりにも無頓着な気がする。例えば、「普遍論争」での「普遍」やプラトンの「イデア」は、感覚インプットとして「今」認識されているものとは異なると言えるかもしれない。しかし、私たちの脳は、それまでの成長過程での経験の総体を様々な形で脳内に実際に存在する(もちろん簡単に把握できるものではないが)表象として保持している。このため、個別の認識も、必ずこれまでの経験が統合された表象を参照し、またそれにより介入される。これは、トップダウン経路とボトムアップ経路として知られる現象で、実際私たちはトップダウンの経路が機能しないと、個別のインプットを認識することができない。すなわち、個別と普遍は常に脳の認識過程で統合されている。

さらに、私たちの頭の中で表象した経験は、言語(今では様々なメディアが存在する)を通して社会的表象として共有され、そこからもフィードバックされる。この結果、自分が考えたのか、他の人が考えてきたことなのかの区別がつきにくくなることも多い。

このように、ちょっと脳科学をかじれば、普遍論争が行われた動機や時代は面白いが、そこで議論された論理自体を取り出して議論しても意味がないことがわかるはずだ。はっきり言って「個別か、普遍か」という議論自体は意味がない。私たちは両方から離れられないし、脳は努力しなくとも両方を統合している。今後、それぞれの時代の哲学を議論する時、脳科学ももっと積極的に取り入れた議論を展開したいと思う。

普遍論争に限らず、我が国の哲学の方々と話をすると、もう少し脳科学を学んで欲しいなと思うが、嘆いても仕方がない。平行線は覚悟して対話を続けることが重要だと肝に命じている。

2019年10月15日

図1 今回読んだプリニウスとキケロの著作。 「生命科学の目で読む哲学書」を企画した時、ローマ時代とリスト教中世はすっ飛ばして、17世紀のデカルトまで飛んでしまおうかと考えていた。ただ、奇跡とも言えるギリシャの文化的高みはローマにも伝わっていたのに、ローマのフィルターを通った後哲学の発展は止まり、中世からルネッサンスまで、なぜ西欧は長い哲学低迷の時代を迎えるのか疑問に思っていたので、この機会にローマの科学哲学に目を通してみようと、プリニウスの博物誌(7−11巻:人間と動物についての記述)と、キケロを読んでみる事にした。正直この二人の本を読むのは今回が初めてで、これまで読もうと考えたことは全くなかった。そして今回読んでみて、ローマとは世俗化・大衆化の圧力が哲学不毛の時代を生み出していたことが理解できた。事実この二人の著作も歴史的な価値はともかく、わざわざ読むこともない。例えばシュベーグラーの西洋哲学史を読むと、ローマ時代は2ページ割かれているだけで、「ローマはギリシャ哲学の発達になんら独創的なものを加えなかった。」 とかたづけてしまっている(図2赤線)。

図2 シュベーグラーの西洋哲学史は2巻にわたるが、ローマ時代は2ページで片付けられている。

考えてみるとローマという世俗化のフィルターの影響は科学や哲学に止まらない。選民思想を核とする民族宗教ユダヤ教から生まれたセクトだったキリスト教も、ローマがもつ世俗化の力に押されて世界宗教へと発展し、西洋思想を支配することになる。そこで、今回はプリニウスとキケロについて紹介した後、後に科学や哲学と全面対決するキリスト教が、ローマで発展したプロセスを、世俗化、大衆化という観点から考えることで、ローマ時代を総括してみたい。

まずプリニウスだが、誤解を恐れず言ってしまうと、彼の博物誌(膨大な本で私が読んだのは7−11巻だけであることをことわっておく)は、人間や動物についての当時の伝聞を基にした解説書で、アカデミックな印象は全くない。動物の話も、純粋に動物の生態というより、人間との関係についての記述が多く、例えばライオンは剣闘士との見世物に使うための動物という観点で書かれていたりする。また動物自体の記述も、アリストテレスの動物誌と比べると新しい発見はなく、観察に基づく信頼できる内容と思われる記述は、ほとんどアリストテレスの著作からの引用といえる。実際、プリニウス自身はっきりと「アリストテレスに習うつもりである」と述べている。

さらに驚くのは、アリストテレスの著作には全くみられなかった、読者を喜ばせるために脚色された伝聞記録が多いことだ。これがまたひどい内容で、読者を「へー!」と驚かせようと、どこかからか奇譚をみつけてきたといった感じだ。

たとえば、「ゾウとヘビの闘争」とタイトルのついたセクションでは、大蛇が木の上からゾウに襲いかかり、鼻で引き離そうとするゾウの鼻の中に頭を突っ込んで呼吸をとめたり、あるいは目を狙ってつぶす話が紹介されている。極め付けは、ヘビはゾウの血液を全て吸い取ってゾウを干上がらせてしまうが、ゾウが崩れ落ちると重さでヘビも同時に死ぬ話だろう。血を吸い取るというのは全く勘違いだが、どれも全くないかと言われると偶然そんなことが起こってもいいような話だで、聞いた人も物知りになったと喜んだことだろう。

これは一例で、いちいち枚挙するのはやめるが、よく似た話が満載だ。博物誌は退屈な本だが、ローマ時代の奇譚を知りたい読者には、肩も凝らないし、お勧めかもしれない。いずれにせよプリニウスがローマ時代を代表する大博物学者とするなら、ローマの科学がアリストテレスの時代と比べて大きく劣化したことがわかる。すなわち、プリニウスは自分で観察を深め、理解しようとしておらず、物知りの解説者として、科学の世俗化に力を尽くしたと言える。

また、キケロの方も、処世術や道徳を語るご隠居さんのお話を聞いているような気がする内容で、プラトンをまねた対話形式をとってはいても、プラトンが持っていた悪い独断性のみが目立ち、全く独創的な内容にかける。

例えば友情とは何かで、友情が徳に基づく崇高な関係であることを次のように述べている。

「友情とは、すべての神的・人間的事柄に関わる、善意と愛情を伴った一体性以外の何者でもない。人間にとって不死なる神々から与えられたもので、叡智を除けば、これ以上に価値あるものはおそらくないのではないか。より高い価値を富に見出すものもいれば、健康、あるいは権力、あるいは名誉に見出すものもいれば、また、快楽の方をよしとする者も多い。だが、最後の快楽は獣特有のものだ。前のものは脆く、不確かなもので、その実現は、われわれの思慮次第というより、運命の気まぐれに委ねられている。一方、最高善は徳にある、とする人たちの説は実に優れたものだが、まさにこの徳こそが友情を生みもし、維持もするものなのであって、この徳無くしては、如何にしても友情は存在し得ないのである。」

「友情が内包する利点は極めて多く、また極めて大きいが、それが将来に向かって希望の光を照らし、心が挫けたり、萎えたりするのを許さないという、その一点で、他のすべてのものに優っていることは疑いがない。また、真の友を見つめるものはいわば自分自身の似姿を見つめるのだ。それゆえ、友はいなくとも側におり、貧しくとも豊かであり、虚弱であろうとも頑健であり、この点は曰く言い難いが、死んでながら生きているのである。」

まさに、プラトンやソクラテスの言葉を、キケロの雄弁で説得力のある美文に焼き直した趣の文章だ。もちろん私も異論はないが、だからといってこれは哲学というより、処世術に関するお説教にしか聞こえない。

先ほどのシュベーグラーの結論に全く賛成なので、彼の言葉で締めておく。

「ローマの哲学の一般的な性格は、混合主義あるいは折衷主義であって、それはローマの最も重要で影響の多い哲学著作家キケロに最も明白に現れている。もっとも、キケロやキケロ風の通俗哲学は、独創や整合にかけてはいても哲学を一般的教養へと導きいれたという意味ではこれをあまり悪くいうことはできない。」

ちょっと脱線すると、プリニウスの面白おかしい見聞記や、キケロの通俗哲学に見られるローマの状況は我が国の現代に重なるような気がする。例えばテレビ番組をみると、池上彰さんの解説番組がその典型だろう。分野は多岐にわたり、まさに博物学といった趣だ。他にも教養のある 人たちが解説する一般番組の数は多い。場合によっては哲学者も参加している。

また、アマゾンで「哲学」を検索すると、「哲学と宗教全史」 という大層なタイトルのついた本がベストセラーになっており、そのあと一般の人に哲学を勧める本が多数続いている。番組も見ず、本も読まずに批判するのは間違いであることをわかった上で、それでも我が国の科学や哲学に関する状況は、世俗化、通俗化という点でローマ時代に似ているような気がする。その最たる例が、研究者の業績として新聞発表を添付させる愚行で、多くの大学がリテラシー部門と称して、世俗化のための教授席を設け、研究者のポストを奪っている。

もちろん、このような大衆文化も重要な文化で、完全否定するわけではない。ローマも我が国も、大衆文化としては活動的だった。このホームページ「生命科学の現在」の中の「文字の歴史(https://aasj.jp/news/lifescience-current/11129 )」の中から「書物と印刷技術」という項を引用してみよう。

「これだけコンテンツが創造され続けたギリシャ/ローマの文化は必然的に書物と図書館の発展を促した。エリク・ド・グロリエの『書物の歴史』(大塚幸男訳 白水社)によると、ギリシャではすでに本作りが産業化していたようで、出版社と共にそれを支える様々な職人、例えば写本を受け持つ職人が生まれ、さらに彼らの組合まで存在したらしい。ローマ帝国時代にはいると、ヨーロッパ全土からの需要に応えて、出版社は本の大規模な輸出まで行っていた。ホラティウスやキケロのような売れっ子の作家は決まった出版社がついており、著作料が払われていたのも現在と同じだ。逆に書物が思想を伝える力は圧倒的で、その結果当時から書物の内容を検閲するのは当然のことで、発禁になることもしばしばだった。このように、アルファベットの発明が開いたパンドラの箱は、文字使用の大衆化、そして全く新しい出版文化を誕生させる。 」

「本来一神教は他の宗教に対して非寛容であるのが当然だが、統一された教義の枠にはめて世界をとらえることが、キリスト教の国教化で唯一正統な思想となり、ルネッサンスまでのその後のヨーロッパ文化を完全に決定してしまう。繰り返すがこの思想は、個人により創造される多様なコンテンツをベースにしたギリシャ・ローマの文化とは相容れない。そのため、ギリシャ・ローマの市民文化は排除され、多くはイスラム圏に移って維持されることになる。そして当然のように、個人のコンテンツに基づく出版文化は、これを契機に消滅していく。グロリエの書物の歴史によると、この結果本を扱う商業を頂点に成立していた出版産業は完全に崩壊したらしい。また、公的私的に維持されていた図書館も、閉鎖され、略奪され、せっかく生まれたこの出版文化の成果も完全に消滅してしまう。その結果、ヨーロッパの大学や、都市で、教会から独立した世俗の活動が盛んになる12世紀ごろまで、出版文化は教会の中に閉じ込められ、独自の発展をとげる。」

と述べたように、ローマ時代でも大衆化はビジネスと結びつき、文化を活性化するのがわかる。しかし、このローマの大衆出版文化はキリスト教の国教化とともに、急速に衰え、教会中心の出版文化へと転換する。これは、大衆化した文化は、担い手である大衆の変化による文化全体の崩壊の危機と表裏一体であることを示している。今この世界で、理想主義が排除され、ポピュリズムが蔓延するのも、この大衆文化の特徴だと思う。

これは私見でしかないが、キリスト教以前のローマの宗教状況も、我が国に似ていたのではないだろうか。我が国はいくつかの宗教を使い分ける人たちが圧倒的多数で、キリスト教やイスラム教のような絶対的一神教が思想に入り込む余地はない。なのに、キリスト教の結婚式は定着しており、私の経験でも招待された結婚式のほとんどはキリスト教司祭によるものだし、葬儀は圧倒的に仏式が多い。これは、我が国では外来の絶対的宗教も使いやすく大衆化していることを示す。同じように、ローマ時代もギリシャの神々を始め、様々な宗教が混在、あるいは融合し、市民レベルでは我が国と同じように宗教の使い分けが起こっていい状況があったことが、小川英雄著「ローマ帝国の神々」(中公新書)を読むとよくわかる。

図3 小川英雄著 ローマ帝国の神々 この本によると、ローマ固有の宗教は、日本の神道と同じで、「個人の神ではなく、家や農耕村落が、祖先伝来のものとして崇めていた」神ヌーメンで、「これらのヌーメンは農家の一年の生活を定めた暦に基づいて祭礼の対象となった」一種の国家宗教だったようだ。しかし、ローマ帝国の拡大とともに、ギリシャの神々(例えばゼウスとジュピター、アポロンとアポロ、ベヌスとヴィーナスといったようにローマ神話と一体化する)を始め、イシスを象徴とするエジプトの宗教(モーツアルトの魔笛ではこの宗教が用いられている)、シリアの宗教(例えばヨルダンペトラ遺跡で有名なナバティア人の宗教)、アナトリアなどの小アジアの宗教、そして有名なミトラス教が、ユダヤ教やキリスト教とともに混在する状況が生まれていた。

まさに我が国の宗教状況に通じるところが多いのではないだろうか。

この様な状況はプリニウスやキケロの著作からも見られる。例えば先述のプリニウス博物誌では、

「幽霊、霊魂: 葬られた後の死者の魂については色々な問題がある。誰でも最後の日以降は、最初の日以前と同じ状態にある。そして肉体も精神も感覚を持たないことは生まれる前と同様なのだ。――ところが人間の虚しい望みが、自己を将来へも延長し、自分で死後の帰還まで続く生命までもでっち上げる。時には霊に不滅性を与え、時には変容を、時には地下の人々に感覚を与え、霊魂を崇拝し、人間であることさえやめた人を神にしたりする」

と秘儀的な宗教の存在に言及しており、しかも胸のすくほど明快に、秘儀的な個人宗教を切り捨てている。またキケロの先の著作では、ギリシャ的な「不死なる神」を認めつつも、自分の死について

「終の時がやってきた時には、徳と正しい行為によって達成したものだけが残るのだ。まことに、時も日も月も年も去りゆくもの、過ぎ去ったものは決して戻らず、未来のことは知るべくもない。各人に与えられている生の時間に満足しなければならないのである」

と、ある意味無神論的ですらある。これは、多くの宗教が混在し宗教が大衆化していたローマの状況が、逆に無神論的なエアポケットを作っていた様に思える。

この様な状況の中に、キリスト教は誕生し、400年かけてローマの国教へと発展する。

もともと民族的一神教ユダヤ教の一セクトだったキリスト教がローマで世界宗教へと発展できた条件を理解するためには、ロドニー・スターク著の「キリスト教とローマ帝国」が大変参考になる。この本はこの条件をできるだけ社会学的に分析しようとした良書で、キリスト教がローマの社会的条件を同化し、ユダヤ民族から完全に独立した(あるいは敵対したと言っていいのかもしれない)世界宗教への発展を促した社会状況がよくわかる。

図4 ロドニースターク著 キリスト教とローマ帝国

要するに、キリスト教が脱ユダヤ、反ユダヤを成し遂げ、ユダヤ人以外の多くの信者を獲得するために必要だった社会学的条件が分析されているが、重要なポイントをいくつかあげると以下の様にまとめられる。

キリスト教は決して階層の低い人々の宗教ではなく、皇帝の一族を含む裕福な階級の信者を抱えており、徹底的な弾圧を受けて滅びる危険は回避できていた。 ユダヤ人たちも、律法の足かせから解放されると、多くがこのセクトを支持し、初期の布教をになった。 ローマ都市では疫病が多発し、人々は常に死と隣り合わせで、天国への道が明快なキリスト教の教義は人を惹きつけた。また、死を恐れず病人に奉仕するキリスト教の倫理観が、共感を生んだ。 キリスト教では女性を大事にして信者が増え、結果子孫が増えた。 これらの指摘は、「原始キリスト教はローマの社会経済システムから排除された人たちがまず受け入れた」という私の勝手な思い込みとは全く異なっているが、説得力がある。そして最後に、

「キリスト教が成長した理由は市場において奇跡が働いたからでも、コンスタンチヌス一世が成長せよと言ったからでも、殉教者のおかげで信頼が高まったからでもない。それはキリスト教徒が確固とした共同体を作り上げ、小プリニウスを憮然とさせる一方、大きな宗教的報いをもたらした「どうしようもない頑固さ」を育んでいたからである。その成長を支えたのは拡大を続けたキリスト教信者による、一致した、精一杯の努力であった。彼らが友人、親戚、隣人を招き、「福音」を分かち合おうとしたのだ。」

とこの本は結んでいる。

とはいえ、どんなに社会的条件が揃っていても、選民思想を基本とし、律法を生活の柱にするユダヤ教のままでは世界宗教として受け入れられることはなかったはずだ。そのためには、イエスとその死後、様々な人の手を経て形成されていく教義(新約聖書)の内容が、ユダヤ教色を払拭する必要があった。現代に置き換えて言うなら、新約聖書と、旧約聖書の関係をどう理解するかが重要な問題になる。

現在我が国で販売されている聖書は旧約聖書と新約聖書に分かれているが、この旧約聖書は本来ユダヤ教に由来する部分で、天地創造から有名なモーゼによる出エジプト記などを含むユダヤ民族の歴史を中心に、預言者のことばや、様々な神にまつわる知恵や詩歌からなっている。一方新約聖書は、4種類の福音書(イエス自身の歴史)と、イエスの死後、信徒たちの活動記録、そしてローマ各地の信者に当てたパウロの手紙をはじめとする信者の手紙、そして少し風変わり黙示録からできている。現在キリスト教とユダヤ教は全く別個の宗教なのに、キリスト教ではこの二つを聖書として認めているのは、ユダヤ教からキリスト教が誕生したことが現在のキリスト教にとっては重要であるという意思表明になっている。

しかし、私自身プロテスタントの家庭で育ち、毎朝礼拝が行われる同志社中学に通ったが、そこで語られる話のほぼ全てはイエスの話で、旧約聖書が読まれることはほとんどなかった。これも勝手な私見だが、ユダヤ人以外のほとんどのキリスト教徒にとって、キリスト教がユダヤ教から生まれたことは、ほとんど無意味な話で、その結果旧約聖書の内容も「出エジプト記」や「ノアの箱舟」などの話として学童期に聞くことはあっても、一般的な集会で取り上げられることはまずないと言っていい。すなわち、現在のキリスト教は、完全にユダヤ教徒は無関係な宗教として受けいられれている。

実際新約聖書を読んでみると、ユダヤ教の伝統と、ユダヤ教からの離脱という相反する方向が様々な割合で同居しており、福音書からヨハネ黙示録まで、徐々にユダヤの伝統が薄まっていくのがわかる。例えばマタイ、マルコ、ルカ伝では明確にイエスがアブラハムからの血筋であることが強調されているが、後期に書かれたヨハネ伝ではこの長々とした記述は消えている。もちろん、イエスもユダヤ教の改革者としてみることができる。これはイエスの運動に限ったことではない。聖書にしばしば登場するサドカイ派は復活や霊魂を否定するという点で、正統のパリサイ派と対立していた一つのセクトだった。

しかし、イエスの運動は最初からユダヤの民族宗教を超える思想を持っていた。福音書に述べられているイエスの言葉を読むと、早い時期からユダヤの律法や権威を否定し、神のもとでの平等と(この世より神の国)、信じることによる死からの解放を明確に述べ、民族ではなく個人の宗教であることが強調されているのがわかる。

福音書に続くイエスの死後弟子たちの活動について書かれている使徒行伝では、まだまだユダヤ教のセクトとしてのキリスト教という印象が強いが、パウロの手紙になると、ユダヤ教の律法や割礼の必要性は否定され、明確にイエスの救いはユダヤ民族に限らない人間全てを対象にしていることが明確に述べられる。そして、最後のヨハネの黙示録では、

「あなたは巻物を受け取り、 封印を解くのにふさわしい方です。 あなたは屠られて、 全ての民族、言語、国民の中から 、 あなたの地によって人々を神のために贖い、 私たちの神のために、彼らを王国とし、 祭司とされました 。」 (新改訳聖書センター 新約聖書新改定2017より)

と、この点が明言されている。このように聖書を読んでみると、キリスト教が、ローマという世俗化、大衆化のエネルギーをうまく捉えることで、ユダヤ民族と決別し、世界宗教へと発展してきたことがよくわかる。

このユダヤ色を払拭し、大衆化する過程は、オーソドックスが誕生するまで不断に続けられる。このことが最もよくわかるのが、キリスト教の中から生まれたグノーシス派の存在だ。このグノーシス派の存在は、パウロの「テモテへの手紙」でも「間違って『知識』と呼ばれている反対論を避けなさい 」と言及されていることから、キリスト教の発展過程のかなり初期から存在していたと思われる。

グノーシスについては、大貫隆著の「グノーシスの神話」(講談社学術文庫)をもっぱら参考にしたが、この本から私はキリストをメシアとして信じるという一点で普遍化したキリスト教が、宗教としての体裁に必要な天地創造から人間誕生までの見解を、旧約聖書から独立して確立しようとする過程だと理解した。キリスト教は、人間が復活を通して死から解放されることを、イエスの復活を通して明確に示せたという、宗教として現在にまで続く魅力を獲得するが、世界や人間の誕生については何も示していない。結局、オーソドックスなキリスト教は、旧約聖書をそのまま維持することで、この問題にけりをつけ、その結果旧約、新約を合わせて聖書としている。しかし、よりラディカルなグノーシス派はこれらを全て書き換えようとし、ギリシャやエジプトの様々な宗教の神話を積極的に利用することになる。

図5 大貫隆著の「グノーシスの神話」(講談社学術文庫) グノーシスの文書からの引用が多く、実際の思想を知るには最適の本。この分野は米国のElaine Pagelsの多くの一般向けの著作があるので、興味のある人は是非読まれたらいい。

興味のある人は大貫隆著の「グノーシスの神話」を直接読んでほしいが、何冊かの本を読んで私個人は、グノーシスの存在自体、ギリシャやエジプトを含む様々な宗教文化が混在するローマの世俗化の力がキリスト教に影響した一つの現れだと理解している。

もちろん天地創造神話にとどまらず、オーソドックスの誕生まで、特にイエスが「人間か神か」を中心にキリスト教でも議論が続く。例えばイエスは人間だが、神の力で神性を得たとするアリウス派などはこの過程で異端とされた有名な教義だ。そして、431年エフェソス公会議で、キリストは唯一の神自体(三位一体に基づく)であり、マリアは人間を生んだのではなく、「テオトコス:神の母」であるという正統的見解が成立していく。

重要なことは、この正統派も例えばユダヤ教と比べた時十分世俗的に変化した点だ。ユダヤ教は言うに及ばず、イエスに相当する人物が登場するイスラム教でも、人間と神は絶対的に非対称で、従ってイエスは預言者に過ぎない。一方キリスト教では、マリア(人間)が神(イエス)の母であるというテオトコスの概念を受け入れることで、人間が神の母になれることになり、絶対的な非対称が解消されてしまった。このことはキリスト教がその後世俗的な一神教としての歩みを始めるために重要な一歩だったと思う。実際、その後人間マリアが神格化され、信仰の対象となることがキリスト教で許されるようになる。まさにキリスト教は世俗化した一神教になった。

図6 東方教会によく見られる「マリアの死」を題材にした絵画。キリストがマリアを取り上げているが、テオトコスの概念が一種の輪廻思想にも近いことを物語る (イスタンブールで筆者撮影)。 現在イスラム教やユダヤ教では厳しく偶像崇拝が排除され、礼拝所に人間の姿が描かれることはない。一方、ローマカソリックや東方教会など正統キリスト教の教会には、多くの人間の姿が描かれた絵画や彫刻が溢れている。既に述べたように、死後の復活をキリストという具体例で示せたキリスト教は、それ自身でユダヤ教を超え、大衆化できる高いポテンシャルを持っていたが、ローマの国教となり、正統を確立させる過程で、ローマの文化を取り込みながら世俗化した結果、世界宗教としてヨーロッパの中世を完全に支配する力をつけることになる。

西欧がその後、他の宗教ではなく、世俗化した一神教に支配されたことが、17世紀の科学革命がヨーロッパで始まる大きな要因の一つになったと思っているが、これについては科学革命を考えるときにもう一度取り上げる。

今回初めてローマという時代を、プリニウス、キケロ、キリスト教を題材に、特に世俗化、大衆化という観点から考えてみたが、自分なりの総括ができたような気がする。そして何よりも、世俗化、大衆化が、多様化を排除する思想を招き入れる条件になることも理解できたが、これについては次回、中世のキリスト教思想を見ながら考えてみよう。

2019年9月1日

アリストテレスの最後は「形而上学」(岩波書店 出隆訳)を選んだ。この著作はひとつのまとまった著作ではなく、また「形而上学とは何か?」などが議論されている本ではない。岩波版の訳者、出隆の解説によると、実際のタイトル「τὰ μετὰ τὰ φυσικά」の意味は、「自然学の次に来る(メタ フィジカ)という意味で、前回まで紹介したように、自然に魅せられ観察と思索に没頭したアリストテレスが、その経験をもとにさらに実体が存在し動いている世界の原理について整理を試みた14の独立したエッセーだと考えればいい。まとまった思想が語られるわけではないので、よほどアリストテレスの興味がある人はともかく、自然科学者に是非読むよう推薦する本ではないと思っている。

ではなぜアリストテレスの最後に「形而上学」を取り上げることにしたのか?

それは「形而上学」は難解でもこの著作はその後の自然学の歴史を考える上で重要だと思っており、なかでも、

その後に続くカソリックのヨーロッパを考える時、アリストテレスを宗教から独立した、実体を重視するギリシャ哲学として確認しておくこと(これがヨーロッパ中世で捻じ曲げられていく)、 生命科学の課題をアリストテレスの四因説から考えること、 が、この本を通して可能だと考えるからだ。

おそらく、アリストテレスが生きていた時代も、ギリシャ市民は「デモクリトスはこう言っている」などと過去の哲学者、自然学者を引用しながら、口角泡を飛ばして議論するほど、哲学好きだったのではないだろうか(私が勝手に考えており根拠はない)。しかし当時の哲学者は自然の原理に対して、個人的な考えを自由に表明していた(例えば万物は水からなるというタレスから原子論のデモクリトスまで)。言い換えると、自ら問題を設定して自らの頭で解決を模索する点では共通しているが、そのための決まった方法があるわけではなく、観念を弄んで結局各人が好き勝手なことを言うという状況になっていた。しかもアリストテレスに先駆けてそれまでの思想の集大成を試みたプラトンでさえも、結局は神秘主義的説明を排除せず、恣意的な考えを展開することになる。以前紹介したように、プラトンは彼以前の多くの考えを提示したうえで、ソクラテスというヒーローがそれを論破するというドラマ仕立てで、ファンを説得しようとしたが、その思想はイオニアの哲学者と比べると、更に神秘的、超越論的様相を帯びている。

しかしアリストテレスはこの考え方に説得されなかった一人で、全ての実在より先に形相が存在するなど、何の根拠もないと考えていた。というのも、動物誌をはじめとする自然学諸作からわかるように、たぐい稀なる自然観察能力を備えていたアリストテレスからすると、世界を理解するためには、訳のわからない神や形相から始めるのではなく、まず自分が経験する自然(フィシス)から始めるのが当然だったと思う。

例えば、12巻の出だしを引用しよう。

「この研究は、実体についてである。蓋し、ここで捜し求められている原理・原因は、実体のそれだからである。そして、そのわけは、もし存在する全てが或る全体的なものであるなら、実体こそはその第一の部分だからである。もしまた全ての存在がただある相続く系列をなしているだけだとしても、やはり実体が第一の存在であって、その次は性質としての存在、その次は量としての存在であろうから。・・・・・・なおまた、実体より他には離れて存在するものは何も無い。そしてこのことは、すでに昔の人々もその実績によって証拠立てている。というのは、この人々の捜し求めた原理とか構成要素とか原因とかは実体のであったから、ところで、今日の人々は、どちらかといえばむしろ普遍的なものを、より多く実体であるとしている」

ここでは、昔(イオニア)の哲学者は、まだ実体(=自然:フィシス)から始めているのに、プラトンをはじめとする最近の哲学者は、先に普遍的なものがあるという前提から始めていると明確にプラトンの問題を指摘している。

しかし、形相であれ、神であれ、プシューケースであれ、アリストテレスは普遍的な原理を決して排斥しないで考えることが重要だと確信していた。ただ全てはフィシスから始めるべきだと考えており、普遍的な原理などはフィシスの後に続く問題(「フィシスに続く=メタフィジカ」)として考えるものだと強調した。この「形而上学」にまとめられた著作自体は、一般向きとは到底言えないが、フィシスから始めて普遍を考えるという態度が、アリストテレスをプラトンから分けており、のちの人がこの著作集に「形而上学」と名前をつけた理由だと思う。

これほどフィシスから始めることを徹底したアリストテレスなら、「最後までフィシスが全てである」と唯物論を宣言してよかったはずだ。実際私の学生時代、「形而上学的」という言葉は、まちがった考え方の代名詞だった。しかし科学的、実証的方法が確立していなかったアリストテレスの時代、形而上学を拒否して唯物論を主張するのは難しかったと思う。また、彼の先生はあくまでもプラトンだ。その結果、フィシスから始めることを主張したアリストテレスも、普遍的な問題を考えることの重要性は確信していた。そして、「実在とは何か?」「あるとは何か?」という問題が、フィシスの背景にある普遍を考えるためにまず考えるべき問題だと考えた。

例えば第4巻の書き出しを引用しよう。

「存在を存在として研究し、またこれに自体的に属するものどもをも研究する一つの学がある。この学はいわゆる部分的(特殊的)諸学のうちのいずれの一つとも同じものではない。というのは、他の諸学のいずれの一つも、存在を存在として一般的に考察しはしないで、ただそれのある部分を抽出し、これに付帯する属性を研究しているだけだからである。例えば数学的諸学がそうである。さて、我々が原理を訪ね最高の原因を求めているからには、明らかにそれらはある自然(実在:フィシス)の原因としてそれ自体で存在するものであらねばならない。ところで、存在するものどもの元素を求めた人々も、もしこのような「それ自体で存在する」原理を求めていたのであるとすれば、必然にまたそれらの元素も、付帯的意味で存在するといわれるものどもの元素ではなくて、存在としての存在の元素であらねばならないそれ故に我々もまた、存在としての存在の第一原因をとらえねばならない」

要するに、私たちが経験している実在が存在するかどうかこそ個別を超えた普遍的問題で、「なぜ実在するのか」という問いを考えることこそ哲学の課題だと主張した。

こんな文章を読むと、多くの読者は「自分が経験している自然が実在するかどうかを問うとは、アリストテレスもわざわざ話を難しくして観念をもてあそんでいる」と思われるだろう。しかし宗教はともかく、現代の哲学や科学で「あるとは何か」を問うことは流石に無くなったが、この「あるとは何か」という問題はその後の哲学では重要問題として続く。しかも現代になっても、「ある・なし」問題が世間一般に共有されると、急に形而上学問題になってしまうことがある。例えば、政治家や役人が「有るを無い」と言い張るのは、当たり前すぎて今や問題にもならないが、科学的問題ですら世間に共有されるとケンケンガクガクの議論になる例は数多い。

5年前の小保方事件を思い出してほしい。この時小保方さんが発した「STAP細胞はあります」という一言を巡って、専門家から一般市民まで、この「あります」とは何かを口角泡を飛ばして議論しなかっただろうか?キッカケは小保方さんが「あります」を、世間の問題にしてしまったことにあるのだが、科学者にとって「あるかないか」は追試が可能かどうかどうかで終わるはずだった。しかしその時並行して行われた「捏造があるかないか」が重なると、この「あるか無いか」は急に複雑になってしまい、これに研究組織や政治家の思惑、さらには議論に参加した様々な人の思いが合わさって、多くの「ある・なし」が渦巻く大混乱になった。この議論に真剣に参加した多くの人たちに申し訳ないとは思うが、私から見てこれほど馬鹿げた騒ぎはなかった。すなわち、科学に終始すればこの問題がいつか無理なく処理されることはわかりきっていた。つまるところ今も人間は「形而上学議論」が好きなのだ。

このように「存在自体」を冷静に議論するためには、皆が認める統一的な手続きが必要になる。ただ、このような手続きは現在でも「実証的科学」分野以外ではまだ完成しておらず、アリストテレスの時代に皆が納得できる説明を導き出すなど到底できなかった。ただ、この点についてもアリストテレスはしたたかで、「私のいうことを聞け」などと命令するのではなく、現実的に考えていた。

例えば同じ4巻には次のような文章がある。

「真理についての研究は、ある意味では困難であるが、しかしある意味では容易である。その証拠には、何人も決して真理を的確に射当てることはできないが、しかし全体的にこれに失敗しているわけではなく、かえって人各々は自然に関して何らかの真を語っており、そしてひとりひとりとしては、ほとんど全く、あるいはごくわずかしか真理に寄与していないが、しかも全ての人々の協力からはかなり多大の結果が現れている。したがって、このように真理が、あたかも俚諺に「戸口までも行けないものがあろうか」とあるようなものであるとすれば、この意味では真理の研究は容易であろう。しかし、全体としてはなんらかの真を有しえてもその各部分についてはこれを有しえないという事実は、まさにその困難であることを明示している」

要するに個別の理解の中にも真理があり、それが統一できないからと諦めることはなく、全体を俯瞰することで、困難だが共通の真理も見えるかもしれないと言っている。この柔らかな思考には本当に感心する。

このように実体に即しつつ、存在や真理についての普遍性を考えることが重要だと考えていたアリストテレスだが、ではこの著作を通して、何か明確な地点に到達しているかというと、残念ながらそうではない。「有ると無いは同時に存在しない」といった当たり前の論理学的結論(実際には物理学ではこの論理すら越えることがあるが)と、「形相のような普遍性が実体より先にある」と考えるプラトンの明確な否定を除くと、明確な結論に到達できず、全てが尻切れとんぼで終わってしまっていると思う。

実際、後半の巻を読み進むと、プラトンの提案する普遍性の全否定がこれらの著作の主要な動機ではないかとすら思えてくる。その結果、最後は結論というより、問題は未解決のまま終わるという苦渋が滲み出たエンディングになる。例えば4巻は、

「存在するものは転化するのが必然である。なぜなら、転化は或るものから或るものにであるから。しかしまた、全てのものがあるときには静止しまたは運動しているのではなく、またすべてのものが常にそうしているというのでもない。というのは、動いているものには常にこれを動かす或るものがあり、しかもその第一の動者それ自らは、不動であるから」。

と終わってしまう。要するに、自然の転化には必ず原因があるはずだが、運動や転化の最初の原因については何ら明確な答えは示せていない。まあ今の物理学ですら、ビッグバン以外に実証的には理解ができていない。

先に引用した12巻にしても、ああでも無い、こうでも無いと議論を続けた後(ここでもプラトンの否定は重要項目になっている)、最後は

「誰にしても我々のいうように、動かすものがそれらを一つにするのだと言うより他には、なんと言うことも出来ない。そしてまた、ある人々は数学的の数が第一のものであると語り、そしてその様に常に或る実体に接続してある他の実体があり、これらの各々にそれぞれ異なる原理があると語っているが、これは全宇宙の実体をただの挿話とするものであり、またその原理を多数とするものである。だが、全存在は悪く統治されることを願わない。」

と書いた後で、哲学とは無関係のホメロスのイリアスまで引用して、

「多数者の統治は善ならず、ひとつの統治者こそあらまほし」

と終わっている。

すなわち「普遍的な原理というのは必ずあり、それがなければ全ての現象は統一性のないお話で終わると思うのだが、このような普遍性は「あらまほし」とはいえ、何かはわからない」と吐露している。すなわち「形而上学」で普遍的問題として挑戦した、「存在とは何か」とか「実体=自然と普遍」の問題については、挑戦はしたものの、答えを得るには至っていないと、言葉は悪いが匙を投げた印象だ。

ネガティブに書いてしまったが、この結末は当然の話で、プラトンでもカントでも、誰だってこの「形而上学」問題について考え方を提出できても、それを一般理解として普遍化することは、いくら議論をかさねても難しい。政治や宗教の場合は多数決や、あるいは「信じなさい」という命令で解決できる(もちろん本当の解決ではない)。しかしこれらの解決法はともに哲学や自然学とは無縁だ。結局これが可能になるのは、17世紀ガリレオにより、多くの人が共有できる一般理解を得るための実験や観察といった科学の実証的手続きが示されるまで、一つの思想が一般理解として共有されることは不可能だった(これについては17世紀に入ってさらに詳しく議論したい)。

そしてアリストテレスが最終的に行き着いたのが、「世界を動かす原理」を現象に共通に見られる「原因」として整理してみようという作業だ。このような考え方は、宗教、特に絶対神を信じる宗教では存在しない。というのも、宗教の場合全ての原因が神だからだ。先に引用した「動いているものには常にこれを動かす或るものがあり、しかもその第一の動者それ自らは、不動であるから」 の不動の第一の動者を神としてしまえば、全ては解決する。事実、哲学や科学でさえ、この第一動者を神秘的に説明したいという誘惑からなかなか逃れるのは難しかった。

動物誌や霊魂論とともに、形而上学を読んで、結局アリストテレス独自の境地として見えてくるのは、普遍性の問題を例えば第一動者が何かを議論して神秘的な議論に陥るのを避けて、

「我々がある物事を知っているといいうるのは我々がその物事の第一の原因を認識していると信じる時のことだからであるが」(第1巻3章)

と述べているように、世界で何かが起こるとすればそれには必ず原因があるはずで、現象を理解しようとすればまずその原因について理解しなければならないと言う方向性だ。そしてこれが、有名なアリストテレスの4因の考えに結実する。

このアリストテレスの4因は、自然の観察を通して生まれてきており、自然論諸作には度々登場するが、形而上学でこの4因については1巻にまとめられている。しかし、4因の考え方自体は姿を変え他の章にもなんども登場する。例えば前述の「多数者の統治は善ならず、ひとつの統治者こそあらまほし」 とわざわざイリアスから引っ張り出してきた「善」は、彼の「最終因、目的因」に相当する。

アリストテレスの4因は、「形相因」「質料因」「作用因」そして「目的因」からなるが、「形而上学」一巻では、

「原因というのにも4通りの意味がある。すなわち、我々の主張では、そのうちの一つは物事の実態であり何であるか(本質)である。けだし、そのものが何のゆえにそうあるかは結局それの(何であるかを言い表す)説明方式に帰せられ、そしてその何のゆえにと問い求められている当の何は究極においてはそれの原因であり原理である。次に今一つの原因は、者の質量であり期待である。そして第三は物事の運動がそれから始まるその始まり(始動因としての原理)であり、そして第4は第三のとは反対の端にある原因で、物事が「それのためにであるそれ」すなわち「善」である。というのは善は物事の生成や運動の全てが目指すところの終わり(すなわち目的)だからである。」

と説明している。ただ、これを読んだだけで4因をスッと納得できる人はそう多くないだろう。そこで、もう少しわかりやすい説明を3巻2章から引用しておこう。

「例えば同じ家についていうも、その家のできる運動の出発点(始動因=作用因)は技術であり建築家であるが、それが何のためにかというその終わり(目的因)は出来上がった家の家としての働き(役割)であり、そしてその質料因は土や石であり、その形相因は家のなにであるか(本質)を表す説明方式である。」(第3巻2章)

この文章から考えると、作用因や質料因は私たちが物理学で考える力や質量とそれほど変わらない。そして、目的因は文字通り住むためという目的、そして形相因とは「家とはなにか」という私たちの概念ということになる。例えば住むために洞穴を掘ってもいいが、家を建てるという時の概念は洞穴とは違い、作業も異なる。ここでアリストテレスは、プラトンの形相を正しくも「脳の働き=説明方式」と看破している。

アリストテレスは、このように4因を当てはめれば、どんな現象も過程として整理することができると考えていた。例えば、なぜ月が動いているのかについて言えば、必ず動きを始動させるための質量に対応する作用因が存在するはずであるということ理解される。もちろんその作用因の本体はわかっていないが、それでも過程としては一定の理解ができたことになる。万が一神秘主義が好きな人にしつこくその原因を聞かれれば、すべては「善」という目的が始動させているとでも答えることすらできる。

さらに生物の行動を観察すれば、常に「・・・のため」という目的に満ち溢れている。実際目的因が行動を始動させるという感覚は、生物の専門家でもなかなか逃れることはできない。例えば機能には必ず目的概念が内在しており、専門家の議論で「何のため」という質問が出ても、違和感は全くない。

例として、例えばビーバーが木を集めて川をせき止めるという行動を考えてみよう。たしかに「川がせき止められる」のだが、これが行動の目的ではなく、この場合「ねぐらを作る」ことが目的因になる。すなわち、ビーバーは巣作りのため川をせき止めるということになる。この目的にむけて、木(質量因)が集められ(作用因)、最終的にダムが作られる(形相因)という過程が始動することは誰もが理解できる。このレベルでは、アリストテレスも、今の動物行動学者もあまり違いはない。

このように4因説は、あらゆる現象を、便宜的にではあっても説明できてしまう魔法の杖として使えることが評価できるるし、逆にこれがその後実証的科学の芽生えを阻害したとも言える、2面性を持つ。とは言え、これまで紹介したように、アリストテレスを読めば、彼が世界の全てを説明できるという不遜な気持ちを毛頭持っていなかったこともわかる。しかし、この4因というスーパーツールで世界がうまく整理できてしまった結果、後の人がそれを説明と勘違いしてしまったのだと思う。

ただ、質料因と作用因が物理学として実証科学に移行した17世紀以後の生命科学の歴史を眺めてみると、物理では科学的な因果性ではないと排除された形相因と目的因を、生物学が中心になって実証科学にしようと進んできたことがよくわかる。例えば今の物理学では、宇宙のデザイン(形相)や目的といった問題は科学の対象ではなくなり、全ては例えばビッグバンに代表される作用因による始動から続く過程として説明するようになった。そして、デカルトの2元論によって、残りの2因を心=神の問題として棚上げされ、生物ですら質料因と作用因だけで説明しようと模索が始まる。

しかし、そうは問屋が卸さない。奇しくもアリストテレスが目的因を善と呼んだように、生物や人間を観察すると、決して物理的質料因や作用因で説明できない、形相や目的が満ち満ちている。ただ、多くを実証科学として扱いきれていないだけで、これが今も生命や人間を「生気論」や「神秘主義」的に捉えることの妥当性を訴える主張の根拠になっている。

しかし、その後のダーウィン進化論、20世紀の情報科学、そしてその生物学的産物としての分子生物学や脳科学は、アリストテレスの考えた目的や形相を徐々にではあるが、実証科学の領域へと引き戻している。その意味で、アリストテレスの形相因、目的因を考えるとき、いつも生命科学の課題を再認識させられる。またこのことを示したいと思うからこそ「生命科学者の目で読む哲学書」を始めており、今後もこの線に沿ってこの作業を進めるつもりだ。

3回にわたってアリストテレスを紹介してきたが、私の最終評価はバートランド・ラッセルとは異なり、アリストテレスは決して目的論マニアなどではなく、18世紀以降の生命科学の先駆けとすら言っていい絶対に買いの哲学者だと思う、生命科学者にはぜひ読んでほしい。

2019年8月8日

今日紹介したいのは、アリストテレスの「霊魂論」(「心とは何か」)で、前回紹介した動物論諸作に先がけて書かれた著作で、現代の生命科学者でもそれほど抵抗なく読める面白い作品だ。

図1 アリストテレスの「Peri Psyches」は、岩波書店版では「霊魂論」、講談社版は「心とは何か」と訳されている。生命科学者から見るとどちらもタイトルとして適切でないと思うが、訳としては圧倒的に講談社版が読みやすく、生命科学の若い研究者や学生でもスムースに入っていける。

しかしこの本を読み通してまず浮かぶ疑問は、なぜこの本を「霊魂論」と訳したのかという点だ。冒頭の写真には、山本光雄訳の岩波版と、講談社桑子俊雄訳「心とは何か」を示したが、他にも京大出版会 中畑正志訳「魂について」の3冊の翻訳がある。それぞれプシューケースを「霊魂」「心」「魂」と訳しており、私たちがこれらの訳から受ける印象は、「心と体」という時の「心」に等しい。しかし、この本を読めばアリストテレスの「プシューケース」を「霊魂」や「心」として訳すと、少なくとも現代人に対して本の内容について間違ったイメージを与えることがわかる。例えばよほどの宗教・哲学好きでない限り、生命科学に関わる研究者や学生は、この本を手にとることはないだろう。

おそらくこの本の内容から一番適切な訳は「生命について」ではないかと思う。実際扱われているのは、無生物と生物の違いだし、その対象はあらゆる生物に及ぶ。もしこのことがわかるようなタイトルがついておれば、膨大なアリストテレスの著作の中でも、もっともっと生命学者に読まれる本になっていたのではないだろうか。例えば、20世紀分子生物学のきっかけになったと言われるシュレジンジャーの「生命とは何か」と同じタイトルでもよかった。

図2 分子生物学の黎明期に読まれた、物理学者シュレジンガーが生命について考えた「生命とは何か」

気になってWikipediaでこの本のタイトル、プシューケースが各国でどう訳されているかを調べると、日本語と英語が「心、soul」を使っており、ドイツ語、フランス語ではラテン語の「Anima」が使われている。なぜこの差が生まれたのか是非知りたいところだが、私自身の印象でも、animaのほうがしっくりくる。

この本の主題についてアリストテレスは、

「そこで私たちは探求の新しい出発点を取り、「生きているということによって」無生物と生物は区別される」と述べることにしよう。しかし、「生きていること」は多くの意味で語られる。そこで、以下のどれか一つが備わっていれば、私たちはそれを生きていると言う。すなわち、理性、感覚、場所的な運動と静止、さらに栄養に関わる運動、すなわち衰退と成長である。」

と、彼の主題が生物を無生物から区別している全ての特徴であり、その背景にある原理であることを明確に述べている。したがって、プシュケーを「心や霊魂」と訳してしまうと、生命の高次機能に限定してしまうことになる。例えば、

「つまり、心とは今述べたような能力の原理であり。それらの能力、栄養摂取能力、感覚能力、思惟能力、運動能力によって定義される」

からわかるように、この場合「プシューケース」は植物の栄養摂取能力のような生命の基本能力の原理でもあるので「心」と言ってしまうと混乱するだろう。この場合は「生気」とか、「生命の原理」とでもおきかえて読む必要がある。一方、理性、感覚といった生命の性質は、生命原理の延長上にあるとはいえ、「生命の原理」で置き換えてしまうと逆にわかりにくい「心=脳科学問題」だ。要するにアリストテレスのプシュケースの範囲があまりに包括的なため一つの単語で訳すのが難しく、哲学の人たちが自分たちに馴染みのある言葉を選んでしまったというのが実情だろう。

しかしプシューケースとは何かを考える哲学者は今もいるのだろうか?

確かに宗教では心とは何か、生命とは何かが問われるが、おそらくそれに真正面から取り組んでいる哲学者は少ないだろう。一方、現代の生命科学はアリストテレスが「プシュケース」として表現した生命の性質を、今や包括的に研究している。ただこの問題を一つの原理として研究することはまだまだ難しく、「無生物と生物の違い」を探る生命起源に関する研究分野から、「脳の認識、記憶、統合」についての脳科学分野まで、多くの分野に分けて研究している。その上で、情報や進化といった全分野を関連づける原理が存在することも認識しており、現代の生命科学は生命を包括的に扱い始めていると言っていい。ギリシャ時代の自然学を現代の科学と比べることは意味がないが、しかし生命と包括的に向き合おうという気持ちは互いに共通すると言える。

少し前置きが長くなったが、本の内容に移ろう。本は2部構成になっており、最初はイオニア以来、アリストテレスまでのギリシャの哲学者や自然学者が生命をどう考えていたかについて、アリストテレスがまとめた章で、2部はそれを受けて自らの考えを展開している。例によって、この時代の議論の一つ一つに真面目に付き合う必要は全くない。重要なのは、アリストテレスがどんな人だったのかという点だ。

すでに述べたように、プラトンやアリストテレスは、方法は全く異なるが、それ以前のギリシャ哲学の集大成を行うことを自らの義務と考えていた。この本の1部は「生命とは何か」に関するギリシャ哲学の集大成を図ったもので、デモクリトスを中心に、ピタゴラス派、エンペドクレス、プラトン、ディオゲネス、ヘラクレイトス、アルクマイオンなど多くの哲学者が述べていた生命の原理についての説が紹介されている。

例えばアリストテレスはデモクリトスの考えを以下のように紹介している(この文脈では心と訳されている箇所は混乱を招くので、プシューケースという原語を添えておいた)。

「デモクリトスは、心(プシューケース)を一種の火で熱いものであると言っている。彼は、形と原子とは無数にあるが、そのうちの球形のものが火と心(プシューケース)だと述べる(それは空気中のいわゆるちりのようなものであり、これは窓の間を通過してくると光線の中に現れる)。そして、あらゆる種類の種子の混合体を全自然の元素と呼ぶ(これはレウキッポスも同じ)。そのうちで球形のものを心(プシューケース)と呼ぶのだが、その理由はこのような形状はどんなものでもよく通過することができ、自分自身も動きながら他のものを動かすことができるから、というわけである」

慣れないと理解しにくいと思うが、 デモクリトスは無生物に生命を付与しているのも原子の一つで、これが私たちが栄養をとり、動く生命特有の性質の元になっていると考えている。なんと荒唐無稽な作り話と思われただろうが、実はこの文章を読んだとき、ライプニッツのモナド論、ボイルやビュフォンの種子説に近いので、驚いてしまった。すなわち、18世紀、自然史という膨大な著作を著したビュフォンでさえ、デモクリトスと50歩100歩だったのだ。いつか議論したいと思うが、おそらく18世紀の自然史家たちもアリストテレスを通してこのデモクリトスの考えを知り、参考にした可能性は高いと思う。

このように、「生命は数だ」とか、「空気だ」とか、あるいは「火だ」とか、本当にあれこれ考えていたのがよくわかる。とはいえ、単純にナンセンスとは言えないように思う。実際、現在も生命を数理で説明しようとする人たちはいるし、「火=エネルギー」の問題として捉える人もいる。大事なことは、最も宗教的と言われるピタゴラス派ですら、宗教くささを排した説明を心がけていることで、これは現在の科学と同じだ。ギリシャの自然学者にとって、生命はあくまでも自然の問題であり、自分で説明を考えなければならない問題だった。柄谷行人が「哲学の起源」で述べていた、イオニア哲学の本質がここにもはっきりと現れている。

これと比べると、その後のキリスト教はこの生き生きした議論を、すべて宗教的ドグマを持って排除した。だからこそ、17から18世紀この重石が取り除かれた時、ライプニッツやボイルたちがイオニアの哲学を再評価し、有機体論の形成へと進んだのではないだろうか。

このように、アリストテレス以前のプシュケース論をまとめた後、2部ではアリストテレス自身の考えが披露される。強調したいのは、プラトンの神秘主義と異なり、アリストテレスは神秘主義を排し、自然学に徹してこの問題に取り組んでいる点だ。先の引用も含めて彼の言葉を見てみよう。

「そこで私たちは探求の新しい出発点を取り、「生きているということによって」無生物と生物は区別される」と述べることにしよう。しかし、「生きていること」は多くの意味で語られる。そこで、以下のどれか一つが備わっていれば、私たちはそれを生きていると言う。すなわち、理性、感覚、場所的な運動と静止、さらに栄養に関わる運動、すなわち衰退と成長である。」

「つまり心(プシューケース)とは、今述べたような能力の原理であり、それらの能力、すなわち栄養摂取能力、感覚能力、思惟能力、運動能力によって定義される。」

と問題を極めてはっきりと提示している。

しかもあらゆるものを説明してしまうと悪い癖もここでは抑えており、

「理性すなわち理論的考察能力についてはまだ何もはっっきりしていない」

と述べて、取り上げた問題が難しい問題である事を告白している。

だからと言って全て「生命の不思議」などと神秘のベールに閉じ込めることはしない。引用から分かるように、生物と無生物の区別は真面目に観察すれば一目瞭然で、さらに生命の特徴は、一つではなく様々な形で(理性から栄養まで)生物に現れることをはっきり述べている。すなわち、これらの特徴は下等から高等まで、階層的に現れる。例えば栄養による運動は全ての生物に共通に存在し、場所的移動を可能にする運動は様々な動物に、感覚、心的表象はより高等な動物に、そして思惟や理性などは、人間に特有の、しかし全て生物特有の性質であると述べている。

まさに現代生物学が、生命共通のDNA情報や代謝の問題から始め、動物の運動、神経系の進化、脳の進化、さらには人間の精神のような高次機能まで対象にしているのに似ていないだろうか?

このように、「生命とは何か」問題を、階層的に現れる生物の特有の性質として定義した後、全ての生物に共通の「栄養摂取と生殖」「感覚の問題」「知ること、考えること」にわけて考察している。しかし、今の生命科学者にぜひ読んで欲しいと思える考えを彼から学ぼうとしても難しい。結局この本を読んでわかるのは、アリストテレスが18世紀まで続く生命についての自然学の基礎を確立しただけでなく、18世紀に至るまで彼が到達した地点から少しも進歩がなかったことだ。

事実習うことはないにしても、ずっと読み進めると、よくここまで考えていると感心する。いくつか印象に残った文章を順番に引用しよう(全て講談社桑子版)。

「心(生命の原理)は物体ではなく、物体の何かなのであり、だからこそ物体のうちにそなわり、しかも、一定の条件を持つ物体のうちにそなわる」 (筆者コメント:これは38億年前物理世界に新しい生命に伴う原理が生まれたことに通じる)

「栄養摂取能力は植物以外のものにもそなわっていて、心(プシュケース)の能力の第一のものであり、また最も共通のもので、これに基づいて「生きることが全てのものにそなわるからである」 (物質代謝とエネルギー代謝が生命特有の性質であることは誰も疑わない)

「感覚器官の一部が作用を受けた時に、見ることが生じるからである。というのは感覚器官の一部が作用を受けた時に、見ることが生じるからである。見られている色そのものによって作用を受けることは不可能である。すると残るのは、中間媒体によって作用を受けることだから。」 (感覚を媒体からの作用と明確に定義している)

「一般的に、全ての感覚について、感覚は感覚対象の形相を質料抜きで受け入れるものだということを把握しなければならない。それは、ちょうど蠟が指輪の印象の刻印をその材料の鉄や金なしに受け入れるようなものである。」 (全ての感覚は一度神経の活動に表象される)

「心的表象は感覚とも思考とも異なるからである。心的表象は感覚なしには生じないし、心的表象なしに判断を持つことはない。しかし、心的表象が思惟や思うことでないということもまた明らかである。心的表象の方は、望めば私たちの元に生まれる心的情態であるのに対し(ちょうど、記憶の入れ物の中に物を入れ、そしてその像を作る人々のように、眼前に何かを作ることができるから)、」

「心的表象は感覚器官のうちに残留し、感覚に類似のものであり、動物はこれにより多くの行動を行う。」 (現在neural correlatesの研究の全てはこの課題に向かっている)

「「心は形相の場所である」とする人々は上手いことを言っている。ただし、心の全体ではなく、思惟する部分がそうである。」 (アリストテレスの形相概念は全く神秘的ではない)

などなどで、問題の整理という意味では素晴らしい思考能力だと思うし、私のような凡人が到底及ぶところではない。実際、プラトンの神秘性と比べると、形相も、今風で言えば私たちの脳の問題として捉えている。しかし繰り返すが、彼の考えを知ったところで生命の原理問題について何か解決の糸口が見えるものではない。