2019年6月23日

図1 プラトン著「テアイテトス」は光文社と岩波書店から出版されている。この機会に、両方を読んでみた。

これまで、フロイトの「モーセと一神教」を題材に普遍宗教の誕生、そして柄谷行人の「哲学の起源」を題材に、ユダヤ教誕生、およびほぼ同じ時期に起こったイオニア哲学誕生について見てきた。この2回で、哲学の誕生と普遍一神教の誕生の背景に見られる共通性や、両者の差異についてわかっていただいたのではないだろうか。またこの2回を通して、これから私が目指している長い道のりについても理解していただけたのではないだろうか。

さて、イオニアでの哲学誕生の次は、プラトンやアリストテレスに代表される、いわゆるギリシャ哲学の主流が続くことになる。この二人は、ギリシャ哲学にとどまらず、ローマ時代から近世まで、ヨーロッパの哲学にとっては最も影響力のある思想家として位置づけられてきた。当然私にとっても、生命科学の観点から見たとき、この主流とはなんだったのかを考えようと思っている。また、アリストテレスは特に生命科学と関係が深い。

しかし正直に告白すると、この二人の著作を読むのは気が進まない。というのも何十年も前、学生時代にたまたま読んだバートランドラッセルの西洋哲学史(図2)で述べられていたこの2人の大哲学者の印象が悪かった。

図2 ラッセルの西洋哲学史 ラッセルは数学者であり、西洋哲学の導入としては素晴らしい本だと思う。個人的には、最近出版されたロールズの哲学史講義よりはるかに学ぶところが多かった。

ラッセルはこの本のなかでデモクリトスなどの原子論者を、神や宗教に頼らず、自然の原理を説明しようとした哲学者と評価した上で、プラトンとアリストテレスについて、

「デモクリトス以後の最良の哲学でさえ犯していた過誤というのは、宇宙と比較して人間に不当な強調点が置かれた事である。・・・・・プラトンがもたらしたものは、感覚の世界を拒否して、自ら作り出した純粋な思惟の世界を優位に据える、という事であった。アリストテレスとともにやってきたものは、科学における根本概念としての目的というものに対する信仰であった」

と述べて、前回述べたイオニアに始まる自由な市民によるギリシャ哲学にも内在していた最終的には超自然的な説明を導入してもいいとする悪しき部分が、この二人により哲学の中心課題として正当化されたと嘆いている。ラッセルにかかれば、プラトンやアリストテレスはその後のヨーロッパのキリスト教支配の思想的基盤を提供し、科学的思想の誕生を阻む元凶になる。

ちなみに、今多くの人に読まれ、善や道徳について重点を置いて書かれたロールズの「哲学史講義」では、極めて短い言及とはいえプラトンやアリストテレスの道徳観を、

「私たちは正義の要求を拒否すれば私たち自身の善を失うことになる」

「有徳な行いを、良き性における他の書善と一緒に置かれるべき一種の善であるとみなし、そして理にかなう仕方でこの行をなしうる方法を判定するための基礎として役立つような最高善の概念を探し求めた」

「道徳哲学はつねに、自由でかつ規律された、理性の行使だけに尽きていた。それは宗教に基づかず、そして啓示には基づかなかった」

などと、かなり持ち上げて評価している。物は言いようになるが、ロールズが評価している最高善の考えは、その後キリスト教が支配するヨーロッパの思想に生き続ける。ただ超越的説明を排除しないプラトンの道徳哲学が宗教と無関係かは判断が分かれるところだろう。

それでもこの二人を無視して先に進むわけにはいかない。そこでこれまで真面目に向き合ってこなかったプラトンの著作を今回何冊か読んでみた。もともと悪い先入観を持っていたためか、新しく読んでみた結果も、ラッセルの西洋哲学史を読んで学んだ結論と全く変わることはなかった。結局プラトンの著作は、特定の絶対的唯一神こそ登場しないものの、宗教的な内容や例え話に満ちており、不死やあの世についての話が当たり前のように出てくる。その意味で、科学の対極にある思想である事が再確認できた。しかし実際に読んだおかげで、なぜプラトンが「自ら作り出した純粋な思惟の世界を優位に扱って」いるだけなのに、その後現代に至るまで多くの哲学者に評価されたのか、その騙しのテクニックとともに、哲学の主流の創始者としての能力についても直接感じることができた。

今回読んだ全ての著作を取り上げるのは無理なので私の選ぶ一冊として「テアイテトス」を取りあげることにした。通常、プラトンというと「国家」や「ソクラテスの弁明」「響宴」などが取り上げられ、科学より道徳や政治の話になることが多い(例えば民主制と哲人王など)。ただ私が読んだ中では、「テアイテトス」が結論が超越的ではなく、個人的にはプラトンの著作の中で最も好感が持て、「生命科学の目で読む哲学書」に最も適しているように思った。

さて、テアイテトスは冒頭の写真に示したように、渡辺邦夫訳の光文社版と田中美知太郎訳の岩波書店版が手に入る。今回両方とも読んでみたが、これから読まれる人には渡辺邦夫訳の光文社版を推す。文章が平明で、各セクションに訳者による説明を兼ねたタイトルが付いていて一般の人にもわかりやすい。また、プラトンに対する意見は私の印象とは大きく異なるが、巻末の解説も大変分かりやすい。この稿ではもっぱら光文社版を引用して説明する。

まずこの本の構成を簡単に説明しておこう。他の著作と同じで、登場人物の対話ですすむドラマ(劇)形式をとっている、というよりドラマそのものだ。まず冒頭に、知識にも徳にも優れた若者テアイテトスが赤痢で倒れてしまったことを嘆く、エウクレイデスとテルプシオンの会話から始まり、テアイテトスの思い出として、ソクラテスの言葉として記録されていた、ソクラテス、テアイテトスとその先生テオドロスの3人が繰り広げた白熱の議論を再現するという構成になっている。そして本の大半はソクラテスとテアイテトスによる「知識とは何か」についての対話問答集になっている。

この本では、「知識とは何か」と言う問題は、当時議論されていた3つの問題、

知識と知覚の関係(知識は知覚か?) 知識の客観性(「万物の尺度は人間である」と、知識は完全に個別的とするプロタゴラスの考え) 知覚される世界の流動性(あらゆるものは常に変化しているというヘラクレイトスの考え)」 に分解され、アテネ随一の賢人ソクラテスにこの3つの問いの間を行きつ戻りつしながら批判させるという形式がとられている。もちろんソクラテスはプラトンの代わりで、これらプロタゴラスに代表される考えを論破する目的で書かれている。

プラトンの他の著作と同じで、この議論はドラマ仕立てになっているが、問題を設定した後続けられるこの対話形式のドラマ自体が、プラトンが自説を押し付けるための最大の騙しのテクニックになっている。このテクニックについてまとめると以下のようになる。

そもそもドラマ仕立てはフィクションという感覚を強く与える。事実、ドラマとして完成させるために、面白おかしい台詞やたとえ話が繰り返し現れ、これが課題に対する集中を妨げる。 例え話を持ち出すことで、考えを検証せずに押し付ける。この最たるものが「国家」の中でイデアの存在を示すために持ち出される有名な洞窟の囚人の喩えだ(洞窟の囚人は壁に映った影しか見えない。そのためこの影が囚人にとっての実在になるが、洞窟から脱出して太陽の光を見ることで、本当の実在とは何か(イデア)がわかるようになるという話)。面白い例え話で、実在と仮象をうまく説明できているが、しかし話が面白いからと言って、イデア説が正しいことを示すわけでは無い。 脱線を繰り返す中で、当時の常識とか、神様とかを持ち出すことで、本来なら検証を必要とする内容を、正しい概念と錯覚させ、判断をミスリードしてしまう(テアイテトスでも、ギリシャ人の魂とも言えるホメロスまで動員され、例えば「万物は動いている」ことを正しいことだと断じてしまう)。 最悪は、ドラマの登場人物に階層性を持ち込んで、誰が正しく(ソクラテス)、誰が未熟で間違うのか(テアイテトス)を最初から決めてしまっている。対話を通して真理に至るという弁証法ではなく、常にソクラテスが真理を語る形式になっている。もちろん著作によっては、若い時代のソクラテスが他の意見を拝聴する形式も取られているが、登場人物の評価で答えを判断させるのは同じだ。 特にテアイテトスでは本の最初と最後に、有名な産婆の例えを持ち出し、ソクラテス自身は何も持論を持ち合わせるわけではなく、対話している相手が正しい結論に到達するのを助けるだけだと、責任を放棄してしまっている。 こんなわけで、どうしても真面目に議論を追いかけようという意欲はすぐ失せるし、また正直言って内容も理解しづらい(もちろんプラトン哲学の人にとってはなんでも無いのだろうが)。

それでも我慢して読み進めると、テアイテトスの場合、他の著作とはちょっと異なるエンディングに出くわし、プラトンにもこんな一面があるのかと驚くことになる。そのあたりを見ていこう。

この本を読むと、先に挙げた3つの質問がアテネでのギリシャ哲学にとっては最重要問題だったことが伺える。おそらくイオニア以来アテネ時代まで、けんけんがくがく様々な議論が続いていたのだろう。プラトンがこの議論になんとか決着をつけようと思うことは十分理解できる。

しかしこの課題は、現代の哲学にとっては重要性が失せているようだ。自分で読んだ現代の哲学書に限って言うと、米国を除くと知識とは何かについて正面から議論されている著作にはまずお目にかからない。代わりに現在これらの問題は、脳科学の重要なテーマとして多くの研究者が取り組んでいる。米国の哲学でこれらのテーマをよく目にするのは、米国の哲学者が脳科学と常に対話を維持しているからだと思う。

プラトンに限らず、当時の哲学上の課題は、今から考えれば現在私たちが脳科学の課題として扱っているテーマが多い。例えば先に挙げた有名なプラトン独自の「個別の経験の前に形相(イデア)が存在する」という形相の概念も、形相の概念が正しいかどうかの議論をしても意味はない。しかし形相の概念を、対象に対する人間の認識過程、脳の発達過程、そして言語の問題などに分解して、私たちの脳の認識の問題として扱うことはできる。

同じようにテアイテトスで議論される3つのテーマも、感覚を通した動的インプットが統合されて、新しい経験についての記憶を形成する脳過程の問題として理解できる。この立場に立ってとりあえず3つの問いに答えてみると次のようになる。

「知識は知覚か?」:知覚があらゆる知識の最初であることは間違いない。あらゆる感覚が閉ざされれば知識は生成しない。すなわち、知覚なしに知識は存在しない。 「万物の尺度は人間である」:個人個人の知覚は主観的な過程だが、人間の脳は知識を他人と共有し、個人の脳から切り離して共通の概念を共同で作り社会で共有するメカニズムを持っている。これが普遍性の獲得に重要な役割を演じており、その最たる例が言語だ。言語の構造を考えると、例えば「りんご」という対象の認識は、同時に果物というカテゴリー、食べられるというカテゴリー、あるいは動物ではないと言うカテゴリーなど、そこに存在しない様々な物や事と連合して行われている。これらは全て、脳の発達の問題として捉えられる。 「万物は変化する」:物理学的にみれば知覚できるかどうかは問わず万物は変化している。またそれだけでなく、知覚も常に動的に形成される(目は決して写真のように景色を切り出すのではなく、視線を動かして得られた部分を統合し、また分解して認識する極めて動的な過程だ)。 このような現在の科学・脳科学を念頭におくと、ある程度の答えを用意することが出来るが、20世紀以前の科学レベルでは、このような問題自体に納得できる答えを出すことは難しい。実際、「テアイテトス」でも、イライラするぐらい「ああでもない、こうでもない」と議論を繰り返したあと、結局これらの問いに対する直接の回答は出せていない。当然のことだと思う。

そして「知識は感覚か」と言う問いについては、感覚は不確かであるという理由にならない理由を持ち出し、「知識は省察で感覚ではない」と言う考えが採用される(プラトンではいつものことだが)。そして、知識と感覚の議論は棚上げして、「正しい知識とは何か」へと問題がすり替えられる。

正しい知識についての議論の過程は全て割愛するが、知識の真実性や虚偽性についての議論を繰り返した後、

「知識とは差異性の知識がついた正しい考え方」

と言う回答がひねり出される。すなわち、頭の中に形成された考えの中で間違っていないと言える部分に、差異性の知識=論理性を足せば誰もが安心できる正しい知識となるという結論だ。

そして驚くのは、この結論を導き出した直後に、

「知識とはなにかという問いを探求しているのに、差異性であれ、ほかのなんであれ、なにかの『知識が付け加わった』正しい考えであると答えることは、まるっきり愚鈍なことだ」と、

ひねり出したばかりの結論の全否定を行なっている。すなわち「よくよく考えてみると、知識を定義するのに、他の知識を持ち出すとは笑止千万」というわけだ。

あれほど脱線に脱線を繰り返しながら、行きつ戻りつ議論を繰り返した結果、最後に極めて厳しい条件を突然持ち出して、結論を出すこと自体が間違っていると主張している。ここまで「どんな答えが出てくるのか?」と読み進んで来て、見事に裏切られる。そして、答えは出せなかったが、それでもソクラテスという知の助産婦と議論することで、テアイテトスが持っている全ての知識が「産み落とされた」ことが重要で、結論が出るかどうかは問題ではないとまで言っている。

プラトンに慣れ親しんでいる人にとって、これは驚きのエンディングだろう。確かに、知識は感覚かについては明確に否定しているが、おそらくやる気になれば「知識とは何かを」に対する答えもプラトン的に答えられたはずだ。例えば彼のイデアの概念などを参考に考えてみると、超越的な「正しい知識」が最初から存在し、私たちが知識として認識しているものは全て、「正しい知識」「最高の善の知識」の反映であると言う答えが出てきても良いように思える。ところがテアイテトスでは、プラトンは正直に「わからない」と結論している。私自身はテアイテトスにプラトンの全く違う一面を見た気がして驚いた。この最後のどんでん返しは、「脳(知識)は脳(知識)を理解できるか?」という現代の問題にも似ており、おそらく意図せず脳認知科学の核心をプラトンも感じたのかもしれない。

結局プラトンは多くの人を魅了するだけの多様なスタイルを持っていたのだろう。同じように、プラトンには珍しく、極力例え話や無駄話を排し、スピノザの様な禁欲的議論が続く著作「パルメニデス」を読んだ時も、こんなプラトンがあるのかと思う。その意味で、本当は捉えがたい多面性を持つ哲学者であることを、今回実感した。

そこで最後に私のプラトン像を独断と偏見でまとめて終わることにする。

イオニアの哲学者の直接の著作は残っていないのに、我々が彼らの考えについて知る事ができるのは、プラトンやアリストテレスによって、断片的ではあってもその説が議論されているからだ。事実、テアイテトスには、プロタゴラス、ヘラクレイトス、パルメニデスなどの思想が断片的に紹介されているし、他の著作でも同じだ。また「パルメニデス」のように、哲学者の名前を冠した著作も存在する。

この事が意味するのは、プラトンがそれ以前の哲学に通じていたことだ。アリストテレスはプラトンの弟子なので、おそらくそれまでの哲学はプラトンにより集大成されたと言っていい。同時に、アテネの哲学界では、これらの思想が生き生きと議論されていたことは、プラトンが著した多くの対話ドラマから伺う事ができる。

前回考察したように、原則自由な個人が、超越的力に頼らず自分で世界について考えたのがイオニア哲学の特徴だが、自分で考えると言うことは、多様な思想が生まれると言うことで、科学の様な検証手続きがないと、議論は終わりなく続くことになる。彼以前の哲学を集大成する過程で、プラトンはこの状況を収束させること、すなわち全ての問題に答えを出すことが自分の使命だと感じたに違いない。それが彼の膨大な著作を著す原動力になったと思う。

私もほんの一部しか読んでいないが、おそらくテアイテトスのように、結局答えが見つからずに終わる試みもあったのだと思う。しかし全てに答えを示さなければという使命感は、イオニアの哲学にあった様々な考えを許容する寛容さを排除し、一つの考えに収束させる、非寛容な哲学を招き入れる結果になる。

すなわち、全てを説明しようとすると、答えを超越的な力、絶対的な価値などに根拠を求めざるを得ない。すなわち、神が「正しさ」の唯一の根拠になる宗教と紙一重になる。これが、その後プラトン、アリストテレスがキリスト教に長く生き続ける原動力になった。この「哲学は全てを説明できなければならない」という、間違いや捏造の根拠となった信念は、デカルトにより呪いが解かれるまで続くことになる。次回はアリストテレスで、この問題を見てみることにする。

2019年5月23日

図1:今回は柄谷行人さんの哲学の起源(岩波書店)を中心にイオニアでの哲学誕生を考える。 「生命科学の目で見る哲学書」では様々な著作を取り上げるつもりだが、あくまでも生命科学誕生の過程をたどることが主目的で、この観点から私が重要と思う著作を哲学書を中心に時代を追って自分なりにまとめ、現代の科学が成立するために必要だった条件を読み解きたいと思っている。

ただ、その当時を知るための著書がない場合も多い。例えば前回は、現代もなお科学や生命科学に大きな社会的影響力を及ぼしている一神教の誕生を取り上げたが、聖書や仏典は取り上げなかった。残念ながら仏典を読んではいないが、聖書は原典や注釈書は読んでいる。しかしこれを紹介したところで、科学の誕生を知るための作業にとっては、反面教師以外の価値を持たないと思った。キリスト教については、トマス・アクィナスに触れる時もう一度取り上げるつもりだが、今後も原典に当たることはしない。この判断から、前回もユダヤ教を例に一神教の誕生について書かれたフロイトの「モーセと一神教」を取り上げた。読者は、この一冊で一神教の本質を十分わかってもらえたと思う。

これに続く今回は、当然哲学の誕生と科学の萌芽について考えることになる。すなわち、人間が自然や人間について自分で考え、その結果を知識として蓄積し始める作業の始まりだ。

フロイトの「モーゼと一神教」で、ユダヤ教の起源として示されたイクナートン(アメントホーテプ4世)が生きていた時はだいたい紀元前14世紀で、各集団でユダヤ民族が独自に育んでいた民族的宗教を、モーゼを預言者とするユダヤ教として再統合したのが紀元前6世紀になる。ギリシャ(イオニア)での哲学誕生(最初の哲学者と言われるタレス)もほぼ同じ時期で、普遍宗教としての一神教と哲学はほぼ同じ時期に世界史に誕生することになる。

哲学はイオニア以外の他の場所でも存在していたはずだと反論されるかもしれない。実際同じ時期、中国でも孔子や老子の思想が生まれている。しかし、私にとって哲学の誕生がどこで最初に起こったのかは問題ではない。実際には、自然や人間について、自分で考え、独自の知識を生み出すようになった条件を知ることが重要だ。そしてそれがギリシャのイオニアで見られるならそれで十分だ。

更にイオニアの哲学から始めることは、他の地域の哲学から始めるのと違って、大きな利点がある。すなわち、イオニアでの哲学誕生は、そのまま2人のギリシャ人、プラトンとアリストテレスを経て(彼らにより哲学は、イオニアの哲学とは似ても似つかないほど変化するが)、17世紀の科学誕生まで、ヨーロッパの原点として受け継がれる。これは、ヨーロッパを科学誕生の場所と捉える私にとっては都合が良い。従って、多くの先人と同じように私も哲学の誕生を紀元6世紀のイオニアに求めたうえで、作業を進める。

と言ってしまったが、本当はイオニアの哲学が書いた原典を読むことはもうできない。というのも、プラトン以前のギリシャの哲学者の著書はほとんど失われており、またソクラテスを筆頭に、多くの哲学者は著作を残していない。このため、結局プラトンやアリストテレスが書き残した文章から当時の哲学者の思想を再構成してもらわないと、私たちの手には追えない。結果、今回も代表的な原典に当たるのではなく、この時代の哲学を紹介してくれる著書について紹介することにする。

図2 岩波文庫のギリシャ哲学者列伝(加来彰俊訳) 幸い、様々な形でイオニア以降のギリシャ哲学を復活させる作業がヨーロッパで続けられた。すなわち、早い時期から失われてしまった初期の哲学者の言葉を復活させる大変な作業を、苦労を厭わず行う人がいた。これを成し遂げた最初の人が3世紀の歴史家ティオゲネス・ラエルティオスで、なんとギリシャ82人の哲学者の思想を「ギリシア哲学者列伝」と言う本にまとめている。岩波文庫から和訳も出ているので(図2)、各哲学者の大まかな考えを知ることができる。

私も全巻購入してはいるが、最初のタレス、ソロンと読んだあと、それ以上読み通すのは止めた。と言うのも、大変な作業を成し遂げた重要な本だと理解しつつも、記述が羅列的で退屈してしまう。結局辞書がわりに使うことになってしまった。

代わりに当時の哲学を知るためのお勧めが、イタリアIBMの支配人まで務めあげたあと、スパッとビジネスマンを辞め作家に転身したルチアーノ・クレシェンツォの「ギリシャ哲学史」谷口勇訳 而立書房(図3)だ。

図3 ルチアーノ・クレシェンツォのギリシャ哲学史

流石にイタリアのベストセラー作家により書かれただけあって、この本はともかく読み物としてよくできている。一人一人の哲学者が本当に身近に感じられ、また笑いを誘う場面も多い。例えば、ピュタゴラスの流派では、

「そら豆を食べざること、パンをちぎらざること」

などの教えが守られていた話を読んだときは、思わず笑った。

このようにユーモアを交えて読者を飽きさせないよう書かれているが、実際には本質的なことをわかりやすく的確に述べており、初期の哲学者が何をしようとしていたのかもよくわかる。

例えば最初の哲学者と言われるタレスについて、

「とどのつまり、タレスは哲学史上で極めて重要な位置を占めているのだが、それと言うのも、彼がいくつかの問題に答えを見出したからと言うよりも、これらの問題そのものを提起しようとしたからなのである。あらゆる神秘の解決をもはや神に帰するようなことはしないで、自分の周囲を観察し、精一杯塾考することこそ、宇宙の解釈へ向けて西洋の思考が歩み出すスタートだったのである」

と書いて、ギリシャ哲学の始まりを上手く一言で表現している。

ただ今回ギリシャ哲学の始まりを知る本として私が取り上げたのが柄谷行人の「哲学の起源」だ(図1)。若い頃から彼の著作には親しんできたので、柄谷さんと呼ばせてもらうことにする。

柄谷さんの文学論については読んだことはないが、哲学や社会に関しての著作は早い時期から読んでいた。個人的印象だが、ミレニアムが終わろうとする頃から(個人的な読書経験の話)、読んだ印象が大きく変わった。豊富な知識とオリジナルな考えに裏付けられている点ではどの著作も一貫しているが、最初の頃は、豊富な知識が、これでもかこれでもかと連発して打ち出されてくるのに対応が追いつかず、知識の圧力に圧倒されているうちに、読んだ後ほとんど頭の整理がついていないのが実情だった。そのため、一時柄谷さんの本から遠ざかっていた。

ところが私自身の専門が再生医学だった関係で、文科省や内閣府の生命倫理委員会に出席するようになって社会学や哲学の本を読む機会が増えた時、何かの参考になるのではとふっと手に取ったのが柄谷さんの「倫理21」だった。知識の豊富さはそのままで、本の目的が明確に理解でき、提示されているシナリオもわかりやすく、読んだ後自分の頭もしっかり整理されているという、新しい読書経験ができるようになった。それ以降、ほとんどの著作を愛読し、常に新しい視点に感銘を受けている。この中の一冊が「哲学の起源」だ。

しかし、私が生命科学の専門家を職業としていたこともあり、この経験の違いで同じ本についての見方もかなり違ってくることもよくわかった。これに関してはぜひ一度取り上げたいと思っており、カントを取り上げる時、柄谷さんのカント論「トランスクリティーク」を取り上げて、思想家と生命科学者の経験の差について考えてみたいと考えている。

さて「哲学の起源」は、「倫理21」「トランスクリティーク」「世界共和国へ」「世界史の構造」の後で書かれている。この間の一連の作業で、柄谷さんは、過去、現代の社会を、交換様式という独自の切り口から分析し、自由な支配されない(対等な交換関係に基づく)社会を保証できる世界共和国が可能であるかを考えようとしている。しかし、決して理想論を唱えて終わるのではない。歴史に学び、過去の思想に学び、その上で具体的な可能性を探るという強い意志が感じられる。そして、世界共和国の可能性の重要なヒントがあると目を向けたのが、ギリシャの政治、文化のルーツ、イオニアを中心とするギリシャの植民地で、この研究成果が「哲学の起源」だ。

このように「哲学の起源」では、柄谷さんが未来の理想的社会として構想している世界共和国という明確な目的が示され、イオニアを中心とするギリシャ植民地で生まれるギリシャ哲学を分析することが世界共和国を構想するのになぜ必要かが、物語として理解できるよう書かれている。この点で当時の各哲学者の考えを羅列した従来の本とは全く異なる。

イオニアは、音韻と文字が完全に一致した世界初の表音文字ギリシャ文字が発明され、貨幣経済が生まれ、ギリシャ民族の心ホメロスの叙事詩が文字として書き起こされ、人間が独自に自然についての説明を試み、医学が呪術から切り離され、人間の歴史が語り始められ、世界に先駆けてイソノミアと呼ばれる政治体制が生まれた地域だ(これらは全てこの本に書いてある)。

歴史になぜという問いはないが、それでも「なぜ」イオニアでこれほど多彩な新しい文化が生まれたのか説明しようとしたのがこの本だ。哲学に関していえば、クレシェンツォが「あらゆる神秘の解決をもはや神に帰するようなことはしないで、自分の周囲を観察し、精一杯塾考すること」(前述)が、イオニアを中心とするギリシャの植民地でなぜ可能になったを説明しようとしている。

この説明のために、柄谷さんは「世界史の構造」を中心とするそれ以前の著作で展開してきた、交換様式と言う視点で社会構造の変化を見る手法を用いている。柄谷さんの交換様式という概念の最大の特徴は、貨幣や資本といった物質の交換と同時に、人間の心の関わる目に見えない交流も統合して扱うことができ、哲学や宗教の誕生を、経済や生産の歴史と同時に捉えることができる点だ。

例えば前回扱った一神教・普遍宗教の誕生について柄谷さんは次のように説明している。

「普遍宗教もまた、交換様式の観点から見ることができる。一言で言えば、それは、交換様式Aが交換様式Β・Cによって解体された後に、それを高次元で回復しようとするものである。言い換えれば、互酬原理によって成り立つ社会が国家の支配や貨幣経済の浸透によって解体された時、そこにあった互酬的=相互扶助的な関係を高次元で回復するものである。私はそれを交換様式Dと呼ぶ。」

この引用だけではわかりにくいと思うので、ユダヤ教が普遍的一神教へと発展する過程について、私なりに彼のシナリオを脚色して説明しよう。

前回取り上げたように、ユダヤ教はそれまで分散して生きていたユダヤ民族がソロモン帝国に統一され、その後帝国が滅びてバビロン捕囚で奴隷として過ごす中で、普遍的一神教としての現在の形が生まれる。

この過程でユダヤ社会は、小さい部族の中での交換が中心の互酬的社会、すなわち交換様式Aが、ソロモン王朝による帝国支配という交換様式Bと貨幣経済と言う交換様式Cにより置き換わるが、帝国の崩壊とともに、全員が奴隷として交換様式BCから完全に阻害されるという変化が起こる。この間の変化を宗教の観点から見ると、最初部族の氏神様といった呪術的宗教が、帝国の誕生とともに、帝国支配と一体化して部族の呪術性を排した一神教的絶対宗教(必ずしも一神教である必要はない)へと変遷するが、バビロン捕囚により交換様式BCから完全に排除されことを機会に、個人と神の関係に基づく普遍的一神教が誕生する。

すなわち、普遍的一神教としてのユダヤ教は交換様式Dで、社会経済的な交換様式BCから完全に排除された穴を埋めるため、交換様式Aを高次元で回復させて誕生したと言うシナリオだ。

柄谷さんは、この同じメカニズムがイオニアでの哲学誕生にも働いている、すなわち、哲学も交換様式Dの発生として捕らえられると言う。しかも、イスラエルでユダヤ教が完成した時期に、イオニアの哲学にとどまらず、中国春秋時代の孔子、老子、そしてブッダまで現れていることから、当時世界中で帝国の崩壊が相次ぎ、これが世界レベルで交換様式Dの誕生を促したと言っている。

ただ他の地域と比べたとき、宗教や宗教的思想ではなく、自由な人間を基盤とする哲学がイオニアで誕生したのは、交換様式BもCも崩壊し、これに代わる高次な交換様式Aの回復が精神レベルに留どまらざるを得なかったユダヤ教の誕生とは違って、イオニアでは政治経済的にも交換様式Dの導入が一度成功しており、わざわざ架空の神と人間の関係を前提としなくとも、自由な人間と人間の関係の上に精神的な交換様式D、すなわち哲学を誕生させることができたと言う。この帝国や民主主義とは異なる社会経済体制はイソノミアと呼ばれる。

このイソノミア社会を生んだイオニアの歴史的条件について、この本から私なりに抜き書きしてみると次のようになる。

イオニアには貿易を通じてエジプトからアジア全域の科学技術、宗教、思想が集まっていた。 社会的には、専制国家を目指さず官僚制、傭兵制をとらず、自由貨幣経済システムを取り入れた。 様々な地域から植民してきた(=すなわちそれまでの部族的伝統をきりはなした)人たちが、新たな盟約共同体を作り、伝統的支配関係から自由だった。 自由な貨幣経済を取っていても、大土地所有が起こらない構造になっており、貧富の格差が生じなかった。 このような特殊な条件が、その後の民主制では常に対立した関係にある自由と平等の関係を乗り越える、自由であることによって同時に平等であり得るイソノミア、すなわち誰も支配されない社会を可能にした。

柄谷さんの言葉を引用すると、

「イオニアの諸都市において回復されたのは、士族社会に先行するような遊動民のあり方である。無論イオニア人は狩猟採取民や遊牧民に戻ったのではない。彼らが遊動性を回復したのは、広範囲の交易や手工業生産に従事することを通してである。」

「イオニアに始まったのは、労働と交換によって生活することを価値とするような文化である。」

「交換様式という観点から見ると、イオニアでは交換様式Aおよび交換様式Bが交換様式Cによって超えられ、その上で交換様式Aの根本にある遊動性が高次元で回復されたのである。それが交換様式D、すなわち、自由であることが平等であるようなイソノミアである。」

これを読むと、柄谷さんが考える世界共和国のあり方がよく見えてくる。

要するに理想的交換様式Dでは、人間の自由と平等が実現されなければならない。ただ、この支配されない自由な人間関係という地上の交換様式Dがないと、人間を越えた神を前提として自由と平等を回復させる以外に交換様式Dは実現しない。一方、自由であることが平等である交換様式Dとしてのイソノミアが現実にこの世に実現すると、思想的には神・人間という不平等関係に依存するのではなく、自由な人間同士の精神的交換様式が生まれることになる。

しかし、自由と平等を享受できる社会だけでは、より精神・思想世界に自由を主張する哲学を誕生させる動機は弱かったようだ。すなわち、タレスが「あらゆる神秘の解決をもはや神に帰するようなことはしないで、自分の周囲を観察し、精一杯熟孝することで、宇宙の解釈へ向けて西洋の思考が歩み出すスタート」を切るためには、イオニア諸国が帝国の侵略を受けて、この世に実現した交換様式Dが失われるまで待つ必要があった。しかし一度世俗的交換様式Dを経験した後は、その喪失を埋めるための精神的な交換様式Dの回復も、宗教ではなく、より世俗的な精神の自由、すなわち哲学が誕生することになる。

このようなイオニアの思想を代表する例として、柄谷さんが、「病気の原因として神を持ってくることを拒否し、自然原因を求めた医学の父」、ヒポクラテスをまず持ってきたのには、さすがと感心した。素晴らしい例だ。そしてイオニアの哲学が、アテネ型の「フィロソフィア(知への愛)」ではなく、人間への愛を基盤とする思想だったことを以下のように述べている。

「イオニアにおける「人間の愛」は、人間をノモスではなくフィシスを通してみる態度、つまり人間をポリス、部族、氏族、身分のような区別を括弧に入れてみる態度と切り離せない」。

このようにあえてヒポクラテスから始めることで、イオニアの哲学誕生の条件を際立たせた後、柄谷さんは、ヘロドトス、ホメロス、ヘシオドス、ピタゴラス、ヘラクレイトス、パルメニデス(プラトンを議論する時に取り上げる)、エンペドクレスを取り上げて、イオニアの思想の、

宗教との関係、 アテネのギリシャ哲学(プラトン、アリストテレス)との関係、 宇宙の起源と進化についての考え、 数学と音楽の扱い、 などについて、イオニア以外の思想と比較して議論することで、イオニア哲学の真髄を解説し、これがアテネで始まるプラトンやアリストテレスの哲学とはまったく相反する思想であることを説いているが、これ以上詳細を紹介する必要はないと思う。

なぜイオニアで哲学が始まるのか、柄谷さんの結論はクリアだ。紹介したように哲学は世俗から離れたところでは誕生できない。ヒポクラテスに見られるように、自由であることが平等であるような人間への愛が世俗に存在していて初めて、人間中心の哲学が生まれるということだ。本当の哲学は、決して単純な知への愛ではない。宇宙(科学)と生命(倫理)の両方について統合的に塾考することだ。この本を読んで初めて、私もイオニアで哲学が始まった理由を納得した。

ただ、それでもイオニアで始まったのは自然科学ではないと思う。すなわち、イオニアでは超越的力に頼らず自分で考えるという、科学にとって最も重要な一歩が踏み出された。しかし、自分の考えを他人と共有するために手段が、数学を除くと、対話や議論以外に存在しなかった。わかりやすくいうと、客観的に概念を検証するという態度はほとんど存在しなかった。その意味で、私にとってイオニアは哲学誕生の地であっても、科学誕生の場所ではない。実際、客観的に概念を検証できないという問題が、プラトンによる、神秘性を許容するより宗教的哲学の誕生を許すことになる。

次回はいよいよプラトンの著作の登場だ。

2019年4月30日

これから連載する「生命科学の目で読む哲学書」は、哲学を学ぶことが目的ではない。45年前臨床医としてスタートしたのを皮切りに私自身が関わった生命科学とはなんだったのか、現役を引退した今、今度はアウトサイダーとして知りたいという個人的動機に基づいており、もちろん独断と偏見で作業を進めるつもりだ。また、取り上げる著書も、ほぼ全て日本語訳をベースとしており、翻訳というベールを通しているため、著者が伝えたい内容について正しく理解ができているのかどうかはわからない。しかし哲学を講義するわけではなく、私がその本を通して考えたことを伝えることが目的なので、それで十分だと思っている。従って哲学を知ろうと私の文章を読んでもらっても期待外れに終わること間違いない。しかし、こんな本があるのだということについては、的確に紹介して、古典を読むことの楽しみを伝えたいと思っている。

こう断った上で、生命科学の誕生までの歴史を、哲学の始まりから時代順に考えるつもりだが、第一回目としてフロイトの「モーゼと一神教」(渡辺哲夫訳:ちくま学芸文庫)を選んだ。

図1 私が利用したちくま学芸文庫のモーゼと一神教(実際にはキンドル版)。

時代順と言いながらなぜ20世紀に書かれたこの本から始めるのか、説明が必要だろう。

異論もあるだろうが、18世紀、生命科学の萌芽が現れて以来、生命科学は宗教とほぼ敵対的関係にあったと私は思っている。現代では、多くの哲学者や生命科学者にとって、無神論は特別なことではなく、先進国では無心論者であることを理由に迫害されることはまずない。それどころか、リチャード・ドーキンスの「神は妄想である」や、ダニエル・デネットの「解明される宗教」(原題はBreaking the Spellで「宗教の魔力を破る」といった意味で反宗教性が明確になっている)のように、宗教に対してより戦闘的に挑戦している著書も多い(図2)。

図2:ドーキンスの「神は妄想である」(早川書房)とデネットの「解明される宗教」(青土社)。デネットの本の原題は「Breaking the Spell:Religion as a natural phenomenonとより戦闘的なタイトルになっており、邦訳時に少しソフトに意訳されているが残念。

わざわざ神を信じている人たちの気持ちを逆なですることもないのにとは思うが、この背景には、今も世界では宗教が多くの人を支配しており、しかもこの精神的支配が世界に絶える事なく続いている紛争の最も大きな原因になっているという焦りがあるのだと思う。確かにヒトゲノム計画を牽引したフランシス・コリンズのように、宗教と科学が調和できるという考えをとる人達もいるが、歴史的に見ると宗教と生命科学は本質的に互いを認め合えない関係にあると私は思っている(この点については何度も議論する予定)。

こうしてみてくると、生命科学の歴史を考えるとき、宗教との関係を抜きに議論することができないことは確かだ。言い換えると、宗教(特に一神教)は、生命科学誕生の過程に影のように寄り添って存在してきた。従って、生命科学の歴史を考える最初は、宗教の誕生についての本を取り上げることにした。

さまざまな本が考えられるかもしれないが、私は宗教(特に一神教)の誕生を考える本としては、ナチスの狂気に追われ潜伏生活を経て亡命を余儀なくされた晩年のフロイトが渾身の力を絞ってユダヤ教の誕生を考えた「モーゼと一神教」以外にありえないと思った。

モーゼと一神教は2部に分かれており、第1部はナチスから逃れて隠遁を余儀なくされたウィーンで、そして2部はイギリスに亡命後に書かれている。すなわち、彼が晩年に残した遺言とも言える著作で、この一冊でフロイトがどんな人だったのかを理解することができる。

いうまでもなくフロイトはユダヤ人だが、この本ではユダヤ人をユダヤ人たらしめているユダヤ教を、神を信じない科学者として分析する、すなわちある意味でユダヤの伝統を拒否し、科学者としての自分を優先させて分析することで、宗教、特に一神教を誕生させる人類共通の心理に迫ろうとしている。

この本の中で、彼が、当時のユダヤ教やキリスト教からの強い嫌悪と非難の声を覚悟しつつ提案したユダヤ教誕生のシナリオをまとめると次のようになる。

ユダヤ民族に一神教を最初に伝えたモーゼは、エジプトのおそらく身分の高い貴族の子供だが、将来自分に敵対することを恐れた父親の殺害命令をからくも逃れ、神官に育てられ成人したエジプト人だった。 成長したモーゼは、太陽神=王権を基盤とした、死後の世界にこだわる(ミイラを思い出してほしい)エジプトの民族宗教を、より抽象的な一神教へと改革したアメントホーテプ=イクナートンの新しい宗教アートン教に関わり、イクナートンが排除されると同時に、エジプトから追われた。 迫害を逃れたモーゼは、当時エジプトで奴隷同様の生活を送っていたユダヤ人に身をやつし、エジプト固有の宗教を超えた厳格で抽象的なアートン教をユダヤ民族に伝えることで、ユダヤ人として生きることを決意する。 しかし、民族宗教の世俗性を切り離し、神の絶対性を唱える厳格なアートン教はユダヤ人にも受け入れられることがなかった。それどころか、この一神教を伝えたモーゼは、ユダヤ人により疎まれ殺害される。 その後ユダヤ民族は迫害を逃れカナンの地へと移動するが、この時民族のアイデンティティと誇りを、「選民思想」、すなわち神に選ばれた民族という教義に基づく一神教に結実させる。これが出エジプト記だが、この時綿々と受け継がれていたモーゼの一神教の思想を新しい宗教に融合させ、自ら殺害したモーゼをユダヤ教の祖として、出エジプト物語として復活させる。 この本では、それぞれの歴史的可能性が丁寧に検証されており、歴史的読み物としても面白い。例えば、ユダヤ人の象徴とされる割礼は、エジプトですでに導入されていたこと、あるいはモーゼという名前がユダヤ的でないことなどだが、この検証は全て割愛していいだろう。ぜひ自分で読んでほしい。実際、フロイトのシナリオであれ、ユダヤ教が公式に持っているシナリオであれ、完全に証明することは困難だ。

この本で扱われているテーマにフロイトが着手するのは「トーテムとタブー」(1913年出版)からだが、当時フロイトだけでなく、宗教をタブーとせず、所詮人間心理の産物であると考え、そのルーツを各民族の伝承に求める文化人類学として始まっていた。例として、「モーゼと一神教」でも引用されているオットー・ランクの「英雄誕生の神話」(1909年出版)や、有名な「金枝篇」の著者ジェームス・フレーザーが著した「旧約聖書のフォークロア」(1918年出版)を挙げることができる(図3)

図3 オットー・ランクの「英雄誕生の神話」とジェームス・フレーザーの「旧約聖書のフォルクロア」。すでに絶版になっている。

「英雄誕生の神話」では、高貴な家庭に生まれた嬰児が、成長後その子に殺されることを恐れた父親の手を逃れて成長し、結局父親を殺し、時に母と結婚するという、いわゆるエディプス神話が、世界中の神話や民話の中に見られることが多くの例とともに示されており、モーゼの物語もその一つの例であることがわかる。

また「旧約聖書のフォークロア」では、旧約聖書の多くの物語が、聖書とは無関係の多くの未開人の神話や言い伝えと共通の内容を持っており、人類の内的な心理的進化を反映していることを主張している。例を挙げると、人類創造神話で、まず土のチリで男性(アダム)を作り、その肋骨から女性(イブ)を作るという話は、ポリネシア、ビルマ、ペルーなど多くの地域で共通に語られていることなどだ。

検証したわけではないが、おそらくこのような、宗教を神により与えられるものではなく、人間心理の産物として理解しようとする民俗学・文化人類学は、19世紀のダーウィニズムの影響を受けているのだと思う。今もダーウィニズムは宗教から敵視される最大の科学的テーゼだが、20世紀に入ると、長く科学を抑圧してきた一神教を、人類の脳の進化の一面でしかないとする反撃が公然と始まる。

もともとダーウィニズムを強く支持していたフロイトは、宗教に関する文化人類学的進展に、ダーウィニズムの立場を統合して、新しい議論ができるのではないかと着想した。さらに、当時ロシア、イタリア、ドイツなどヨーロッパに拡大していた国家主義の狂気に対して、これまで自由な思想を抑圧する側にあった宗教が、今度は自由を守る盾になっている歴史的皮肉も、この作業を進める大きな動機になったのではないだろうか。

「トーテムとタブー」で始めた作業は、「モーゼと一神教」では、よりわかりやすい議論に仕上がっている。おそらくこの理由は、フロイトにとって最も馴染みのあるユダヤ教とユダヤ民族、すなわち自分自身と自分の属する民族を分析対象として取り上げたことが大きいと思う。しかも馴染みの題材を、科学者の立場を徹底させて分析したため、問題が整理され、それ以前よりはるかに明瞭な議論を展開することに成功している。

ただ、フロイトが向かったのはユダヤ人フロイトだけではなかった。ナチスの狂気により否定されたもう一人のフロイト、すなわちドイツ語を話すオーストリア人としてのフロイトについても向き合おうとした。ナチスを支持したドイツ語文化圏とユダヤ教を信じるユダヤ民族はフロイトの中では重なっているのだ。

今になって考えてみると、ヒットラーが現代ドイツ思想の背景に抹殺すべき父親として無意識的に存在している現実を、フロイトはすでに予測していたのかもしれない。こう考えるとこの本を書いているフロイトの頭の中では、モーゼ、イエス、そしてさらにはヒットラーが重なり、宗教に代表される集団現象の背景にある共通性を見つめようとしたのではないだろうか。

残念ながら、この本ではヒットラー論は出てこない。代わりに、イエスとモーゼの物語の重なりについては、詳しく述べている。モーゼと比べた時、イエスの誕生物語は貧しい家庭に生まれた点で全く異なっているように見える。しかし受胎告知と処女受胎の話は、イエスの父が神=高貴である可能性を匂わせている。とすると、イエスの物語も、モーゼの物語も同じになる。成人すると、モーゼと同じくイエスも新しい厳格な宗教をユダヤ人に伝え、その結果ユダヤ人により殺害される。そして、ユダヤ教がもう一度カナンで再興される過程で、自ら殺したモーゼを新たに復活させたように、キリスト教では、パウロというユダヤ人が旅の途中で思いついた(パウロの回心として知られる。パウロは直接キリストの弟子として接していたわけではない)ユダヤ教の枠を超えた新しい宗教と、キリスト殺しの話を融合させることで、世界宗教が誕生する。

フロイトはこの3者(実際にはヒットラーについては書かれていないので2者)に共通の現象を見る。すなわち、教義を伝えた原父の殺害と能動的な忘却、そして記憶の呼び起こしと原父の回帰による一神教の確立という過程を見る。そしてこれが彼の研究の中心であった神経症の過程に類似していることに気づき、一神教誕生や集団心理の狂気も、彼が個人の精神発達と病理を説明するために使ってきた概念、エス、自我、超自我、そして無意識、前意識という基本概念で説明できるのではと構想し、「トーテムとタブー」以来作業を進めてきた。

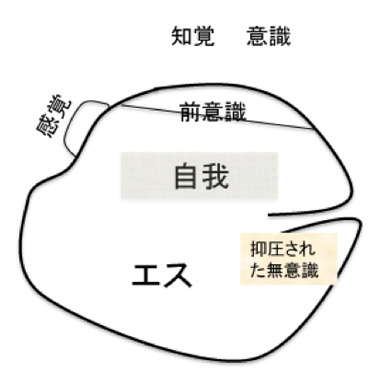

そこで「自我とエス」に掲載され、私も以前生命誌研究館のブログで利用した有名な図を下敷きに、これらの概念について手短にまとめておく(図4)。

図4 フロイトが人間の精神発達とその病理を説明するために作った有名な図。生命誌研究館ブログより引用:http://www.brh.co.jp/communication/shinka/2017/post_000009.html )

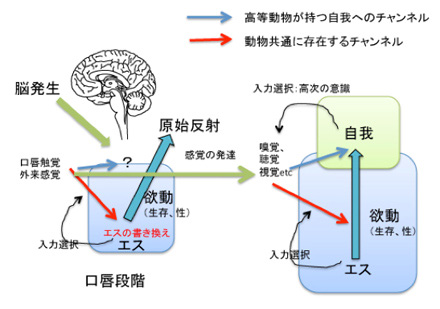

初めてフロイトを読む人にとって、こんな図を見せられると余計混乱するだけだと思うが、この図でフロイトは私たちの心と体が完全に一つに一体化していることを表現している(私にはこの図は彼のデカルト2元論克服への意志の現れだと思っている)。この図の中でエスと書かれているの部分を、私は人間の発生過程で形成される神経ネットワークだと読み替えている。もちろん進化の過程を経て、このネットワークには原始的な本能が組み込まれており、その中で重要な地位を占めるのが欲動だ。自我形成の最初ではこの欲動が母に対する性愛的傾向として現れる。「性愛的」はフロイト的な言葉だが、お母さんの乳房を求める本能がなければ、人間は生きていけない。これをもう少し近代脳科学的に書き直すと(図5:同じ生命誌研究官ブログより引用)になるが、いずれにせよ、欲動がなければ外界からのインプットを積極的に求めることはなくなり、自我の発生が遅れる。

図5 フロイトの考えを現代脳科学的に書き直した。JT生命誌研究館ブログ参照(http://www.brh.co.jp/communication/shinka/2017/post_000009.html )。

こうして始まる外界からの刺激によりエスが書き換えられ、自我が形成される。この時、母に続いて発達期の乳児の前に突然登場するのが父親で、この登場によってよる母への性愛が中断される。

この父の概念に関してもフロイト的表現でわかりにくいと思うので、誤解を恐れず言い換えてみよう。お母さんとだけスキンシップで結ばれ満足している子供にとって、父親がどのように登場するかを、子供の立場から考えてみると、次のようになるのではないだろうか。

「せっかくお母さんの乳房を唇で感じて満足しているのに、横から「いい子だいい子だ」などと自分を引き離す決まった誰かがいる。目がよく見えないので、匂いや音からしかわからないが、敵に違いない」。

その後の視覚を中心とした感覚器の発達や自我の発達により、父親が母親を奪い合う相手、そして最後は、結局自分の欲望を抑えてでも引き下がらなければならない相手として明確に意識され、その結果母への性愛の気持ちは、無意識へと押し込まれるという点も理解してもらえるのではないだろうか。

これが父親に対するエディプスコンプレックスで、父親と言う超えられないルール=超自我により、自ら欲動を無意識へとしまい込んだという心的外傷が多かれ少なかれ、誰でもに生じる。ただ、この発達期の過程で実際に遭遇する体験は多様で、性的、攻撃的な印象を受けた人間に、何らかのきっかけでこの心的外傷が再登場すると、神経症として現れるとフロイトは考えている。そして、その時殺していた父も再登場する。

考えてみれば、モーゼの物語やキリストの物語も同じプロセスではないかとフロイトは言う。ユダヤ教で言えば、モーゼを殺害することで一旦葬り去った彼の宗教は心的外傷のように民族に潜在的に生き続け、神によって選ばれた最も優れた民族というユダヤ民族の誇りを新しい一神教へと結実させる時、新しく復活したことが、神経症の過程と同じだと主張する。

歴史的過程の共通性の中に、人間心理の共通性を発見し、歴史の必然性を説明する。この本を読むまで、モーゼがエジプト人などと考えたことはなかったし、度肝を抜かれるとともに、一神教の誕生に新しい見方を教えてくれた、素晴らしい本だと思う。

しかし生命科学者としての私にとっては、この本の素晴らしさは、シナリオの面白さや、神経症と歴史を結びつける新しい視点の斬新さにとどまらない。最も感銘を受けたのは、彼がこの個人の心理と集団の心理の類似性を指摘するだけでなく、生命科学的に説明しようと努力している点で、これこそが生命科学の立場から一神教を論じるための最適な本として最初に取り上げた理由だ。

まず彼の考えを、彼自身の言葉を抜き出して紹介しよう。

まず原父殺し→心的外傷と忘却→回帰、過程が最初に起こった人類初期の家族形態については、ダーウィンの人間の起源を基盤にして、

「原初、小さな群れをつくって生活していて、その群れのそれぞれが比較的年齢の高い男の暴力的支配下にあり、この男はすべての女を独占し、若い男たちを彼の息子たちも含めて制圧して懲罰を加え、あるいは殺害して排除してしまった」(ジークムント・フロイト. モーセと一神教 (ちくま学芸文庫)

(Japanese Edition) (Kindle の位置No.2629-2631). Kindle 版)

という太古の人類の家族形態を提示している。

次にこの家族形態がが父殺しにより解消される様をJJ アトキンスの「Primal Law」に基づき、

「この家父長制度が、父親に抗して団結し父親を圧倒しこれを殺害して皆で喰い尽くしてしまった息子たちの謀叛によって終焉に至った」 (同上、Kindle の位置No.2632-2633).

と描写している。

そして、この父殺しが一定の忘却期間を経て、新しい社会構造へと結実することを、ロバートソン・スミスの「セム族の宗教」に基づいて、

「父親殺害ののち、父親のものであった群れがトーテミズム的兄弟同盟のものになったと考えた。勝ち誇った兄弟たちは、実のところ女たちが欲しくて父親を打ち殺したのではあるが、互いに平和に生活するために女たちに手を出すのを断念し、族外婚の掟を自分たちに課した。父親の権力は打ち砕かれ、家族は母権にそって組織化された」 (同上、Kindle の位置No.2634-2637).

Kindle 版.

と、3つの物語を結合して一つのシナリオにしている。

そして、

「つまり、宗教現象は人類が構成する家族の太古時代に起こり遥か昔に忘却されてしまった重大な出来事の回帰としてのみ理解されうる」 (同上、Kindle の位置No.1122-1123).

Kindle 版.

と述べて、モーゼ殺しに始まるユダヤ教の誕生も、キリスト殺しに始まるキリスト教も、強いオスの支配する社会から、より平等な社会への転換が、地球上のさまざまな場所で、繰り返し起こったことの記憶に基づく心理的結果だと結論している。

ゲノム解析を含む考古学が急速に進む現代から見ると、フロイトと彼が依拠したダーウィンなどの考えは、そのまま受け入れられない点も多い。強いオスを殺すことは、人類がまだ地面を歩行できるサルといってもよかった時代には当たり前だったと思うが、ホモ・サピエンスや、ネアンデルタール人は言うに及ばず、直立原人の時代でも、同じようなことが起こったのかと考えると、疑わしい。事実、人類進化で男女の体格差が解消され、恐らく強いオスの家族支配が終わるのは、200万年前で、直立原人の誕生以降だと考えられている。もちろんこの時代にトーテムはおろか、人類に高いシンボルを使う能力があったという可能性は低い。したがって、どの時代に、どのような状況でフロイトが考えたような事件が起こり、人類共通の記憶として維持されうるのか研究が必要だと思う。

しかし今のレベルから見て検証が幼稚だからと言って、彼の考えを馬鹿げているとは決して思わない。まず、このシナリオを紡ぎ出すことで、フロイトは一神教の誕生を科学のテーマとして向き合うことの重要性を述べている点に、フロイトの科学者魂を見る。そして何より未来の生命科学を見据えた彼の姿が見える。一神教や文化の誕生は、生命科学の全く新しい課題だ。それを、ダーウィンの提案した枠組みだけで理解できるのか、率直に意見を述べている。

このことを知ってもらおうと、最後に彼の言葉を少し長く引用する。

「確かに、われわれの意見は、後天的に獲得された性質の子孫への遺伝に関して何事をも知ろうとしない生物学の現在の見解によって、通用しにくくなっている。しかし、それにもかかわらず、生物学の発展は後天的に獲得されたものの遺伝という要因を無視しては起こりえないという見解を、われわれは、控え目に考えても認めざるをえない。確かに目下の二つの事例において問題となっているのは同質の遺伝ではない。一方では、捉え難い、獲得された性質の遺伝が問われており、他方では、外的世界の印象に関する記憶痕跡、ほとんど手にとって見ることができるような性質を持つものの伝達が問われている。けれども、実際のところ、根本においては、われわれは一方がなければ他方を思い浮かべることもできまい。もしも太古の遺産のなかに後天的に獲得された記憶痕跡が存続していると想定されるならば、個人心理学と集団心理学のあいだの溝に橋が架けられるし、諸民族は個々の神経症者と同じように取り扱われうる。太古の遺産のなかに記憶痕跡が存在することの証拠として、現在のところわれわれは、系統発生から導き出さざるをえない分析作業中の残滓現象よりも強力なものを持っていないと認めるしかないが、しかしこの証拠であっても、太古の遺産のなかの記憶痕跡の存在を自明のこととして仮定するに十分な力を持っている、と思われる。もしそうでないとするならば、われわれは、分析においても集団心理学においても、踏み出された道を一歩も進めなくなってしまう。われわれの要請は大胆ではあるが、これは避けられない大胆さなのだ。」

(同上:Kindle の位置No.2006-2020). Kindle 版.

一昔前なら、ラマルク主義、ひどい場合はルイセンコ主義と片付けられたかもしれない。しかし現代生命科学、特に人間の科学に関わる人なら、ここに述べられていることの、生物学的新しさを十分理解できると思う。そう、今我々が特に人類進化研究として取り組むべき課題が、明確に述べられている。

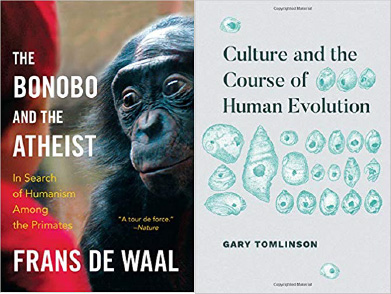

例えば、Frans de

Waalの「The Bonobo and the Atheist (ボノボと無神論者)」やGary Tomlinsonの「Culture and the Course of

Human Evolution」

を読めば(図6)、フロイトのこの問題提起を真摯に受け止めて、彼の提起した問題に、現代生命科学が答えを出そうと努力していることがわかるはずだ。

図6 Frans de

WaalとGary Tomlinson著書。Frans de

Waalの著書については和訳もあるが、「道徳性の起源」とソフトにした題名にしてニュアンスを壊しているので、あえて英文の本を紹介する。

このように、私は「モーゼと一神教」を老フロイトからの生命科学の未来への提言だと思っており、今後何度も登場させることになる一神教議論の最初として取り上げるべき著作だと確信している。

こうして一神教に触れた後は、ギリシャ哲学の始まりについて、柄谷行人さんの「哲学の起源」を題材にして考える。

2019年4月10日

6年前にあらゆる公職から身を引いた。この決断に対して、仕事を続けるべきだとか、途中でやめるのは無責任だとか様々なアドバイスを受けたが、6年経ってみると本当に良かったと思っている。というのも、研究も含めあらゆる公職を辞すことは、あらゆる制限から解放されることを意味する。現役時代でも様々な分野に興味を持つ方だったが、それでも専門を持ったままではその縛りを無視して自由気ままに生きることは、よほど能力がないと難しい。そのため、例えば脳科学について論文を読むことなど、ほとんどなかった。

しかし今、この縛りから解放されると、分野を問わず毎日多くの論文を読むようになった。おそらく人生のうちで論文を最も読んでいる時期を過ごしているのだと思う。その結果、自分で言うのもなんだが、論文に目を通して理解するという点だけで言えば、他の人には負けていないという自信ができた。この蓄積が、様々な人に講義をしたり、あるいはコンサルテーションの仕事をする際に大いに役に立っている。専門に縛られていた頃の自分と比べると、世界の研究の今を俯瞰的に見るようになったことで、視野が開けた。そして、生命科学が量的に進展するだけでなく、革命的変化を遂げているのがよくわかる。逆に、6年間論文を読み続けると、わが国の生命科学界総体が(もちろん優れた個人は多く存在するが)、この革命から取り残されていることもよくわかる。

この生命科学の変革の核になっているのが、「人間の科学を中心に置く」生命科学の再統合ではないかと思う。「人間の科学を中心に置く」などというと、「生命科学の対象を人間に縛り付けることは、応用偏重の間違った方向性だ」とお叱りを受けそうだが、少なくともトップジャーナルの編集方針を見る限り、21世紀は人間学を中心に置く生命科学へと舵を切ったように思える。そして「基礎だ、応用だ」と議論が続くわが国の学界は、新しい時代の人間中心の生命科学を、応用重視としてしか見られない硬直した考えに支配されている。

「人間を中心におく生命科学」で私が意味したいのは、決してiPS細胞などを用いた応用研究を強化せよという話ではない。例えば、ガラパゴスでの軍艦鳥の研究も(http://aasj.jp/news/watch/5615 )念頭に置いているし、何よりも科学者に自らの興味に基づく自由な発想の研究ができるようにしないと実現できない目標だと思っている。わかりやすく言ってしまうと、生命を考える時、人間という究極の生命システムにまで視野を広げて、現象を理解しようとする態度だ。ダーウィンが「The Decent of Man」を書いたことを思い出してほしい。

しかし口で言うのは簡単だが、実際にあらゆる生命科学の問題をこの方向と結びつけて考えることは簡単ではない。この発想の転換ができていないと、結局生命科学を「基礎と応用」に分離する2元論に陥り、出口のない議論を続けることになる。おそらくこの発想の貧困が我が国の最大の問題点のように思える。新しい未来を視野に入れた議論を行うためには、生命科学全体を把握できる知識と知性が必要なのだ。とはいえ、深い見識を持つ研究者が世界中にあふれているわけではない。どの国でもほんの一握りしかいない。しかし、一握りにせよ、私たちに様々なアイデアを提供することができる人を頂点に科学界がバランスの良いピラミッド構造をとることが、このような変革期には必要だ。実際本を読んでみると、世界には確かにそのような未来の議論を行う知識人が存在し、科学と他の分野をつないでいる。しかし残念ながら、わが国の生命科学界に同じレベルの役割を演じられる思想にお目にかかったことはない。

もちろんこの批判は当然私自身にも当てはまる。批判に応えるためには、結局広い知識に裏付けられた見識を獲得した上で考える以外方法はない。大事なことは、世間に迎合してしまっては、薄まった情報で満足して、脳を成長させられない点だ。幸い世事から解放されたのを機にこの心配はなくなり、しっかり脳を成長させられそうだ。この歳になると、死が訪れるチャンスは大きく高まる。生きていたとしても、自分の脳がいつ制御不能になるかわからない。ゆっくりしている時間はないが、それでも脳が機能している間は、いくら歳を重ねても自分の脳を日々変革できるはずで、それなら自分で納得できる脳を作り上げて死にたいと思っている。

そう決めるとあとは学び続け、それを基礎に考えるだけだ。毎日出版される生命科学の論文を広い分野に渡って読み通すことは、当然重要な作業になる。ただ、これに加えて生命科学の過去、現在、未来について、自分の専門にはこだわらないが、少しテーマを絞って頭の整理をすることが必要になる。こう思って進めた作業の一部は、私が今年の3月まで顧問として務めたJT生命誌研究館のHPにノートとして断片的ではあるが書き残してきた。

この作業で扱ったテーマは、

ゲノムと生命情報 無生物から生物が生まれるAbiogenesis 言語の誕生 文字と誕生と歴史 の4項目で、これまでの専門とはまるでかけ離れたテーマでしんどい作業だったが、解説書のみならず、総説や場合により原著論文まで当たって、自分なりに納得できるところまでは整理できたと満足している。このノートについては、もう少しまとめ直して、このサイトでも閲覧できるようにする予定だ。

読んでいただくとわかると思うが(生命誌研究館のHPにまだ掲載されている)、この4つのテーマは、現在から未来にかけての生命科学に関わっている。しかし現在や未来を理解するためには、過去、すなわち生命科学がどう生まれてきたのかについて自分なりの考えをまとめる必要がある。実際、欧米の研究者の著書を読むと、科学や生命科学が発展する前の人間の思想の変遷について、高いレベルの知識を感じる。私自身、現役の頃から毛嫌いせずに哲学書も読んだ方だが、到底知識でも理解でもかなわないと思える現役研究者は、例えばDeacon, Damasio, Tomlinson, DeWahl,

Tomaselloと容易に名前を挙げることができる。

勿論、ただ過去の哲学書などを読めば彼らの域に到達できるというものではないが、しかし今のままでいいはずは無い。そこで、過去から20世紀まで、現代の生命科学が生まれる過程を整理するために、ギリシャ時代から現代まで、哲学書を中心に思想の変遷をまとめてみようと思い立った。それが、これから始まる「生命科学の目で読む哲学書」だ。

次回から、様々な著書を下敷きに、生命科学者の目に過去や現在の著作がどう映るのか率直に書いていきたいと思っている。もちろん対象は哲学書に限らない。過去の特定の時代を理解するために私が最適と考える本を選んで、何が学べるのかをノートとして書き残していきたい。

だいたい2ー4週間に1回、新しいノートをアップロードするつもりだが、基本的には不定期でいいと思っている。もちろん哲学や科学の始まりから現在までカバーするつもりだが、何が出てくるのかは見てのお楽しみだ。まず第1回はみなさんの意表をついて、フロイトの著作から始めようと思っている。

2019年4月5日

写真はWikipediaより転載。生命科学誕生を考えるときに是非総括したいと思っている哲学者や科学者。 CDBの職を辞した後、生命科学の過去、現在、未来を考えてきた過程を、一種のノートとして3月まで在籍していたJT生命誌研究館のウェッブサイトに書きためてきた(http://www.brh.co.jp/communication/shinka/)。おそらくしばらくはこのまま閲覧可能だと思うが、いつかは削除されると思うので、AASJサイトで閲覧できる形にして、再掲を予定している。

これまで5年にわたって書きためてきたノートのほとんどは、生命科学の現在、および未来について考えるためにまとめてきた。研究館を辞したのを機会に、生命科学の誕生に至る過去について是非考えてみたいと思い、過去の哲学書をもう一度読み直してみようと考えている。そしてこの作業から出てくるノートを「生命科学の目で読む哲学書」と題して、書きためて行こうと計画している。

哲学といっても、そこは生命科学者だった私が独断と偏見で読むわけで、決して堅苦しいものにはしないでおこうと決意している。是非、これまで通り多くの方に読んで欲しいと望んでいる。