2022年2月12日

P53遺伝子欠損は、最もよく知られた発ガンの条件で、多くのガンで欠損が見られ、また遺伝的欠損を持つ家系では様々なガンの発生率が上昇する。これは、p53が多様な遺伝子に働く転写因子として、DNA修復、細胞周期調節、そして細胞死調節と、発ガンに深く関わる細胞活動に関わっているからだが、最近になって老化や細胞競合など、さらに重要な機能に関わることが明らかになっており、研究のしがいがある底が深い分子だ。

今日紹介する英国・ブリストル大学からの論文は、MDCKと呼ばれる細胞生物学で最も使われている細胞株を用いて、p53が上皮細胞層が損傷を受けたとき、上皮層から真っ先に飛び出して、残る上皮を誘導し、上皮層の修復を行うリーダー細胞を誘導する分子であることを示した研究で、読んでみると上皮層の修復が老化と密接に関わることがわかる面白い論文だった。タイトルは「p53 directs leader cell behavior, migration, and clearance during epithelial repair(p53はリーダー細胞の行動、移動、そして上皮修復後の除去に関わる)」で、2月11日号のScienceに掲載された。

上皮が傷害されたとき、辺縁全体が上皮間質転換を起こして対岸に向かって移動すると勘違いしていたが、実際には辺縁に存在する細胞の中からリーダー細胞が自然発生し、これが対岸へ移動しながら上皮修復を主導するらしい。

著者らは、上皮修復をビデオで観察し、リーダー細胞には2核細胞が多いなど、細胞周期の異常が見られることから、p53の発現が上昇しているのではと思いつく。そしてp53の発現を調べてみると、予想通りリーダー細胞ではp53の発現が上昇していることを発見する。この発見が研究の全てで、p53が特定されると後は研究は自動的に進む。

とはいえ、細胞学ならではの自由な実験が行われている。例えばp53の発現がリーダー細胞誘導の十分条件であることを示すために、ラベルしたMDCK細胞にp53を過剰発現させ、それを正常上皮細胞培養に加えると、上皮層の辺縁でしっかりリーダー細胞として働くことを、ビデオを用いて示している。

もちろんクリスパーを用いる遺伝子操作は自由自在だし、分子阻害剤も培養だと使いやすい。それらを組み合わせて培養し、行動を観察できるので、様々な可能性をテストできる。その結果、以下のシナリオが実験的に示されている。

上皮損傷の場合、細胞へのストレスがp38MAPキナーゼを解する経路で、p53を誘導する。 p53が誘導されると、細胞周期阻害因子p21が誘導される。 p21によりCDKが阻害されることで、細胞周期が止まるとともに、移動やインテグリンの発現など、リーダー細胞へと分化が進む(実際CDK阻害剤でもリーダー細胞が誘導される。 ただ、p53はp21を発現させればお役御免ではなく、修復が完成した後、必要がなくなったリーダー細胞を上皮層から除去する、最後のお役目がある。 以上が結果で、リーダー細胞誘導には、まさに私たちが細胞老化として知っているプロセスが全て関わっていることがよくわかる。そこで、リーダー細胞の身になって結論をまとめると次のようになる。

細胞社会にストレスが加わると、老化細胞が出現して、社会が修復される方向に導く。そして社会が修復され役目が終わると、自ら消え去っていく。これは人間社会で高齢者に求められている役割とも重なる。細胞の実験では、p21がそのまま発現し続けると、リーダー細胞が社会の中でのさばって、上皮層を乱すことが示されているが、同じような細胞にならないよう、私たち老人に様々なことを思い起こさせる、少し寂しくなる論文だった。

2022年2月11日

我が国に限らず、今世界中でいわゆる激甚自然災害といえる災害が増加しているように思う。以前から、このような災害に見舞われた方々が、精神的な苦しみだけで無く、身体的にも様々な変調に見舞われるため、対策が求められている。以前から、この変調は早まった老化によるという説得力のある説が存在するが、災害は予告なく襲ってくるので、その前後で必要なデータがとれている研究は少ない。また、人間の場合、遺伝的、環境的にあまりにも多様性が大きく、純粋に災害による影響を抽出することは簡単でない。

今日紹介するワシントン大学からの論文は、定期的に血液検査が続けられてきた、プエルトリコにある小さな島に住むアカゲザル集団を、巨大ハリケーンが島を襲った前後で比べることで、この問題にチャレンジした研究で2月7日米国アカデミー紀要にオンライン掲載された。タイトルは「Natural disaster and immunological aging in a nonhuman primate(サルに見られる自然災害による免疫老化)」だ。

写真で見ても本当に小さな小島に生息するアカゲザルの生態調査を続けていたというのがこの研究の全てだと思う。サルにとっては迷惑なことだが、観察する人間にとって、この島をハリケーンマリアが2017年に襲ったことは、思いもかけず災害の影響を調べるチャンスになった。

このハリケーンは、島の緑を50%以上奪ってしまうほどのもので、ハリケーンに襲われている時間だけで無く、サルのその後の生活自体に、長く続く様々な問題をもたらせたと考えられる。

この島には1800頭あまりのサルが常時生息しており、そのうち400頭あまりは個体識別され、定期的に血液検査が行われている。これまでの検査結果を、サルの年齢ごとにプロットすると、例えば自然免疫に関わる分子のように年齢とともに上昇するものと、翻訳やheat shock proteinのように年齢とともに低下する分子が存在し、年齢と比例して増加、あるいは低下することがわかっていた。これらの変化は人間を含む多くの動物で確認されている変化だ。

島がハリケーンに襲われた後サンプリングできた100頭あまりのサルについて、ハリケーン前後でこれらの指標を検査すると、老化によって上昇する分子の発現は上昇し、また老化に応じて低下する分子は低下していることが明らかになった。

それらの値から計算してみると、サル年齢で1.8歳、人間に換算するとなんと8歳前後老化が早まったことを意味し、自然災害とそれに続く大きな環境変化が老化を早めることが明らかになった。

以上が結果で、地道な生態観察からしか出来ない研究があることを示すいい例だが、この数字を見ると、激甚自然災害の医学を進める重要性を再認識する。

2022年2月10日

塩野義のMain protease阻害剤が近々承認申請されるらしい。リトナビルと併用する必要があり、他の薬剤との併用の危険性が問題になるファイザーのパクスロビドと比べると、有効性がはっきり示されれば競争力が高い薬剤になると期待される。承認を巡って政治家の影がチラチラ見えるようだが、このような声を無視して、堂々と承認を受けていって欲しい。このパンデミックでは、薬剤承認を巡って政治家がウロチョロしすぎる。

手持ちの薬剤が増えてくると、次に考えられるのが併用でさらに効果を高めるプロトコルの開発が可能になる。現在用いられているRNAアナログ(レムディビルやモルヌピラビル)と併せて、現在リュウマチなどに用いられているピリミジン合成阻害剤を使うことで、それぞれ単独で、ウイルス増殖抑制効果が数倍高まることが報告されている。ピリミジンの細胞内プールが低下することで、モルヌピラビルなどが取り込まれやすくなるためと考えられ、十分納得出来る結果だ。患者さんの多い時こそ、冷静に様々な治験が行えるチャンスだ。

ただ、今日紹介したいのは、ウイルス増殖抑制剤では無く、ウイルスにより誘導される肺炎の進行を抑制する重症化を防ぐ薬だ。最近になって、副腎皮質ホルモン以外にも、炎症やサイトカインストームに対する様々な薬剤の治験が終わり、戦線に投入されている。そのおかげで、covid-19の致死率は大きく改善している。

今日紹介するCold Spring Harbor研究所からの論文は、これまでアルコール依存症から抜け出す目的で使われてきたアルコールでハイドロゲナーゼ阻害剤が、炎症を誘導する白血球の細胞死を阻害し、炎症を抑えるという論文で、2月8日Journal of Clinical Investigation Insightにオンライン掲載されている。

この研究は2020年、ハーバード大学から発表されたアルコールでハイドロゲナーゼ阻害剤のジスルフィラムが、白血球の特殊な細胞死ピロトーシスを誘導するガスデルミンを直説阻害するという論文に始まっている。

以前紹介したように、新型コロナウイルス感染では好中球のピロトーシスが炎症の核になって炎症を促進する可能性が指摘されている(https://aasj.jp/news/watch/14242 )。とするとピロトーシスを阻害するジスルフィラムは当然Covid-19に効果があると考えられる。

この一点に絞って実験が行われ、

1)試験管内でジスルフィラムはピロトーシス、そしてそれに続くNETOSISをほぼ完全に阻害する。

2)LPSとMHCに対する抗体を用いた輸血関連急性肺障害モデルで、肺でのNETOSISを完全に抑制して、マウス致死的肺障害をほぼ完全に防ぐことが出来る。

3)ハムスターにCoV2を感染させるモデルで、肺の炎症をかなり抑えることが出来る。

ことを示している。

勿論この薬剤だけで治療するのは難しいと思うが、炎症の引き金段階に関わるので、軽症から中等症への移行時、あるいは重症でも他の薬剤との併用など、治験してみる価値はあると思う。

経済は回せても、ウイルス感染症とは長く付き合うことを思うと、様々な治験を主導するぐらいの積極性がわが国の役所にも生まれて欲しい。

2022年2月9日

1型糖尿病の患者さん団体は、iPSからインシュリンを作るβ細胞を誘導して、その細胞を移植する技術の開発に大きな期待を抱いている。そのために、寄付集めを行い、我が国の研究者にも助成を行っている。しかし最も重い患者さんからの助成金に込められた期待を、我が国のこの分野の研究者がしっかり受け止めているのか心配になる。というのも、以前書いたように、我が国のこの分野の研究は世界レベルから取り残されているように思う。すなわち、患者さんの思いに応えられないのではと心配する。

今日も、この分野の研究を紹介するつもりだが、世界のレベルを知った上で、是非患者さん団体からの助成金を受けている研究者達は、どう患者さんの期待に応えるのか示して欲しいと思う。

さて、昨年12月に紹介したように、カプセル内に閉じ込めたiPS由来の膵島を移植する第1相の臨床研究が行われ、インシュリン離脱というところまではいかないが、これまでの膵島移植と同じレベルの治療効果が得られるというものだった(https://aasj.jp/news/watch/18452 )。

この論文を読んだとき、膵島を直接門脈に注射する方法は、最終的にカプセル法に置き換わるのではと思った。今日紹介する北京大学からの論文は、サルを用いて膵島移植の可能性を探った研究で2月4日号のNature Medicineにオンライン掲載されている。タイトルは「Human pluripotent stem-cell-derived islets ameliorate diabetes in non-human primates(人間の幹細胞由来膵島は、サルの糖尿病を改善する)」だ。

この研究を行っているHongkui Dengは個人的にも知っているが、厳しい競争の中で、あの若手研究者(すでに10年以上経つが)がともかくサルの移植実験まで持ってきたかと、感慨が深い。それだけに、我が国の当時の若手研究者に対する失望は大きい。

研究では、スタンダードになっている方法にいくつかの改良を加え、最終的にβ細胞が60%、α細胞が11%含まれた成熟した膵島の作成に成功している。そして、免疫不全マウスで効果や腫瘍形成の有無などを調べた後、ストレプトゾトシン注射で糖尿病を誘導したアカゲザルに膵島移植を行っている。異種移植になるので、強い免疫移植を続けている。

結果だが、膵島移植後、血糖のコントロールが容易になり、また外部から補うインシュリン量が減少するという、これまでの膵島移植と同じ効果が見られている。

一方、移植細胞から分泌されるCペプチドの量は、1例を除いて徐々に低下している。すなわち移植したβ細胞は失われていく。これも一般的膵島移植と同じで、β細胞は消失していくのに、血糖のコントロールが容易になり、低血糖発作が防がれる。

いずれにせよ、強い免疫抑制を行った上でも、移植細胞に対する免疫反応が起こっていることは、死後解剖での組織検索でも明らかで、異種移植だけで無く、同種移植でも覚悟する必要がある。

以上が結果で、おそらくこのままでは、iPS由来膵島を用いた臨床研究に進むにはハードルが高い気がする。また、カプセルと比べこの方法が絶対的に必要であるという状況はなかなか来ないように思う。今後膵島移植が生き残るためには、自己のiPSを使うか、組織適合性の拒絶反応のないiPSを使った、免疫抑制のない移植が目指されるのだろうが、同じことはカプセルでも行われるだろう。

いずれにせよ、どちらの方法が一般臨床として生き残るのか、いよいよ大詰めにさしかかった気がする。患者さん達にとってはうれしいことだ。

2022年2月8日

これまで紹介してきたように、自閉症スペクトラム(ASD)は遺伝性の強い状態だが、特定の共通遺伝子が原因というわけでは無く、比較的一般的に見られるゲノム上の様々な違いが(コモンバリアント)集まったところに、頻度は低いがASD発症の寄与度の高い違い(レアバリアント)が相互作用して起こるのではと考えられている。このような複雑な違いにより、脳ネットワーク形成の変化が誘導されるのだが、細胞レベルで見てみると、前回の自閉症の科学50で紹介したように(https://aasj.jp/news/autism-science/18807 )抑制性の介在神経が最も影響を受けるのではと考えられるようになった。

今日紹介するハーバード大学からの論文は、ASDと相関する遺伝子の機能をiPSを用いて調べたところ、GABA作動性介在神経への影響が一番大きいことを示した研究で、2月8日Natureにオンライン掲載された。タイトルは「Autism genes converge on asynchronous development of shared neuron classes(自閉症と相関する遺伝子には神経細胞の発生時間が同調できないという共通の異常に関わる)」だ。

このHP では、ES細胞やiPS細胞を用いたASD研究については紹介してきた(https://aasj.jp/news/autism-science/11091 )。その中でこの研究の重要性を考えてみると、2つ重要なポイントがある。

まず、調べる遺伝子として、レアバリアントとしてASD発症への寄与が特定されている3種類の遺伝子、ヒストンのメチル化に関わる遺伝子SUV420H1、クロマチン調節を担うSWI/SNF複合体の中核分子ARID1B、そしてやはりクロマチン調節に関わる遺伝子CHD8、といずれもクロマチン調節に関わる遺伝子を選んでいる点が面白い。

さらに、それぞれの遺伝子の神経発生への作用を、同じiPS細胞に変異を導入することで、遺伝背景をそろえた上で調べていること、また同じ実験を異なるiPS細胞でも行い、遺伝子背景の影響についても調べている点が重要だ。

結果としては、3種類の遺伝子でほぼ同じなので、SUV420H1について述べる。iPS細胞の片方の遺伝子を欠損させ、脳オルガノイド培養を行い、6ヶ月以上培養している。そして、遺伝子発現が低下することで、GABA抑制性神経が早期に出現すること、そしてオルガノイドに占める割合も、iPSによっては50%を超すまでになる。この結果は遺伝背景の異なるiPSでも同じで、GABA作動精神系の早期の分化が、この遺伝子の特徴になる。

ただ、こうして早期の分化があるからと言って、GABA作動性抑制神経がオルガノイド内で持続するわけではない。iPSの中には、培養が半年を超えてもGABA神経優位を示すものもあるが、他のiPSでは後期になるとGABA神経の数はコントロールと同じになる。

オルガノイド培養では、笹井さんが示したように神経の層構造が形成されるが、この下層に存在する投射神経の分化も促進されることが観察される。

これらの異常は、オルガノイド内での神経興奮に反映され、コントロールに比して刺激反応性が低下しており、成熟が進んでいることが分かる。

他の遺伝子についても全く同じ結果が得られているが、オルガノイド全体の遺伝子発現の変化は、それぞれの遺伝子で異なる。

結果は以上で、

1)レアバリアントに対応する3種類の遺伝子発現を低下させると、異なるメカニズムではあっても、最終的にはGABA神経の早い増殖と分化とともに、deep layerの投射ニューロンの早い分化に収束する。

2)iPSを変えて遺伝子背景を変えると、同じ遺伝子変異でも異常の程度が大きくばらつく。

が結論になる。

ASDの場合、発達後には逆に介在神経活性が低下していることが一般に知られていることから、試験管内の結果とは一見逆になっており、今後この点についての研究が進むと思える。

ただ、バックグラウンドを変えてレアバリアント変異を研究できることは、まさにコモンバリアントとレアバリアントの相互作用を研究できると言うことで、この可能性が示されたことは重要だと思う。

2022年2月7日

生まれたときからPCが存在して、現象の背景にあるルールやアルゴリズムを直感に頼らず調べることに慣れている新しい世代を、本当にうらやましく思う。実際、この新しい世代を前提として、世界中のデータが急速に積み重なってきた。どの分野で仕事をしていても、PCを駆使して自分の疑問を調べることが出来る。

これを助けてくれるデータベースの中でも、UKバイオバンクは、50万人という数以上に、人間について包括的な情報が得られるよう計画されているのに驚く。その中の重要な項目が、脳の構造と領域間の神経結合についてのMRIを用いた計測で、今や測定された個人の数は32488人に達している。

政党支持のような行動に関わる遺伝子多型すら調べられる時代だ(https://www.pnas.org/content/109/21/8026 )。これだけ多数の、しかも精細な脳構造の比較データがあれば、当然この構造を決める遺伝背景を決めたくなる。

今日紹介するカリフォルニア大学サンディエゴ校からの論文は、UKバイオバンクをはじめとする様々なデータベースと、様々な解析アプリケーションを用いて、脳各皮質部分の広さと厚さを、ゲノムの多型と相関させた研究で、ここまでのことが出来るようになったのかと感心する論文だ。タイトルは「Discovery of genomic loci of the human cerebral cortex using genetically informed brain atlases(人間の脳皮質を支配する遺伝的領域を遺伝情報を加えた脳アトラスから探索する)」で、2月4日号Scienceに掲載された。

皮質の大きさは、脳機能ユニットであるカラムの数を反映し、皮質の厚さは細胞分化を反映すると考えられている。そこでUKバイオバンクサンプル3万人について、脳各部位の皮質の広さ、厚さを比べ、それぞれの数値と相関する遺伝子変異を探索し、最終的にどれかの形質と相関する234種類の遺伝子多型を特定している。この多型のなんと95%はノンコーディング領域にあり、脳の構造の差が、遺伝子発現の差により決められていることが想像できる。

この研究ではもっぱら構造との関係を調べており、回路形成や細胞構成とは直接関係ない。それでも、全体の皮質領域の広さに相関する遺伝子は、すでに注意障害(ADHD)と相関することが報告されている。また、言語野を含む脳領域の大きさに関わる多型は、自閉症スペクトラムとも相関しており、構造の重要性も示された。

おそらく一番重要な所見は、それぞれの構造に最も重要なインパクトを持つ単独の多型が特定されたことで、これらの多くはWnt, TCF, FGF, hedgehog など、発生に必須のシグナルに関わる分子の発現調節を通して、脳構造を決めていることが分かる。

また、これらの遺伝子多型の進化を調べると、言語野の厚さに関わる多型はホモサピエンス特異的であることも予想される。このような機能的結果は、他の方法で検証する必要があるが、このようなアトラス作成の重要性を示している。

最後に、それぞれの領域に関わる多型領域が機能している細胞との相関も調べており、ニューロンだけで無く、他の細胞もこの構造決定に強く相関していることを示している。

最後に、このような遺伝多型、細胞、構造を相関させて何が分かるのかを示す例として、granulinタンパク質の発現調節と、Frizzle2遺伝子の発現調節によって、前頭皮質の領域の拡大とともに厚さが変化するモデルを提供し、このアトラスの有用性について示している。脳の構造について自分自身の疑問を持っている人たちには確かに役に立ちそうだ。

もちろんアトラスが出来たからと言って全てがクリアになるというものではない。それぞれの研究者が持つ疑問を、このアトラスを手がかりに繰り返し調べることでアトラスは完成している。とはいえ、これだけのことが因フォーマティックスだけで行えるというのは、PC音痴には本当にうらやましい限りだ。

2022年2月6日

現役時代、血管発生は教室の重要な研究分野だったが、これは私が意図したと言うより、京都大学に移ってから、血管発生を研究したいという人たちが自然に集まってきた結果だと思っている。彼らのおかげで、私も血管の面白さを楽しむことが出来た。

個人的に最も興味を持ったのは、中胚葉から分化したangioblastが発生中のdorsal aorta部位に並んで、そこを起点に閉鎖血管系が作られること、そして、一旦、閉鎖血管系が出来ると、閉鎖系を保ったまま、動静脈毛細管がそろった階層的な構築が形成されることだった。Single cell RNA seq(scRNAseq)が利用できるようになったのは現役を退いてからだが、この論文を読んだとき最初に頭に浮かんだのは、これで細胞レベルで血管の階層性が定義できると言うことだった。

今日紹介するカリフォルニア大学サンフランシスコ校からの論文は人間の脳血管について細胞アトラスを作成し、これを動静脈奇形にあてはめ、その異常の原因を探った論文で1月27日、Scienceにオンライン出版された。タイトルは「A single-cell atlas of the normal and malformed human brain vasculature(正常と形成異常の脳血管の単一細胞アトラス)」だ。

正常人の脳血管を分離することは簡単でない。この研究ではてんかん巣を除去する手術で得られた脳組織を、大きな血管の有無でまず切り分け、別々に細胞を調製している。当然神経細胞も全て含まれているがscRNAseqでは、その階層性を完全に分離することが出来る。

まず内皮の分類だが、これについては特に目新しい発見はないが、発現分子から明確に3種類の動脈、2種類の静脈、そして毛細血管に大きく分類でき、さらに小さな遺伝子発現の違いで、さらに詳細な分類が可能になっている。今後の様々な研究に、このアトラスは役に立つ。

一方、血管周囲細胞については極めて多様なことが分かる。毛細血管周りの周囲細胞はそれほどでもないが、血管平滑筋はそれだけで7種類に分類できる。またこの多様性にレチノイン酸シグナルが関わっていることも推定できる。さらに、平滑筋や線維芽細胞とははっきり分けることが出来る、fibromyocyteも分離することが出来、分化軌跡解析からおそらく平滑筋から分化したものであることが分かる。

以上が正常血管で、これだけなら役に立つアトラスで終わるが、最後に若い人の脳出血原因となる動静脈奇形の解析を行っている。結果だが、至極当たり前で、毛細血管や、小動脈、小静脈など小血管に関わる細胞が減っている。一方で、血管新生が活性化されたときに発現する遺伝子発現が上昇している。

さらに、出血して手術した患者さんと、出血前に手術した患者さんを別々に調べ、出血は平滑筋が炎症により浸潤してきた単球により傷害されることが引き金になる一種の炎症反応であることが示されている。

以上が結果で、期待以上というわけにはいかないが、動静脈奇形の解析によりscRNAseqとそれによるアトラスの有用性を示した力作だと思う。またまたscRNAseqの威力を認識した。

2022年2月5日

オミクロンの遺伝子配列を見たとき、これは異次元の進化だと誰でも思う。ただこのような異次元の変異が実際には免疫不全の患者さんの中でウイルスが長く維持されるときに起こることもわかっている。まだプレプリントレベルだが、SSRNと呼ばれるプレプリント・レポジトリーに最近アップロードされた論文では(https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4014499 )、 一人のエイズ患者さんがCovid-19に感染し、9ヶ月もウイルスを保持した結果、20の突然変異が積み重なったウイルスが進化した症例が報告されている。オミクロンについても、同じようなことが起こったのではと考える人が多いようだが、十分納得できる。

このようにCovid-19を助けるウイルスになる可能性があるエイズウイルス(HIV-1)だが、今日紹介するオックスフォード大学からの論文では、強毒性を獲得した新しい変異株がヨーロッパで蔓延し始めていることを報告している。タイトルは「A highly virulent variant of HIV-1 circulating in the Netherlands(毒性の極めて高いHIV-1がオランダで流行している)」だ。

新型コロナと異なり、エイズは一種の慢性病なので、毒性についてはなかなかキャッチしにくい。この研究で発見された新しい変異株の同定は、最初診断時の血中ウイルス量が、一般の患者さんと比べて高い一群があるという発見から始まっている。

そして、これが新しい変異株であることがわかり、ウイルス診断から変異株感染者をスクリーニングすると、オランダの患者さん521人のうち、92人が変異株に感染していることを特定している。

血中ウイルス量が高いという点で強毒株と定義されたが、実際この株に感染するとCD4T細胞数の減少が早く、感染後半減するスピードが2倍以上に速まっている。ただ、治療には反応して、生存曲線では、対照群と違いはない。

残念ながら、変異からなぜこのウイルスの増殖が早く、またCD4T細胞の減少が高まっているのかについては特定できていない。これは、まだ研究が疫学的段階で、実験室の感染実験ができていないためだが、CCR5依存性の感染は明確で、他の配列から見ても、おそらくT細胞への感染率と、細胞内での増殖率、T細胞の細胞死誘導能力が合わさった結果だろうと結論している。

最後に、系統解析が行われ、1998年頃に流行り始めて、2003年ぐらいに流行のピークを迎え、その後はゆっくり流行が抑えられていることを示している。

結果は以上で、エイズにも強毒株の流行があったのかと個人的には驚いた。また、感染症の研究は長期のモニタリングを基礎として初めて新しい材料が発見されることがわかった。最も驚くのは、パンデミックと違ってHIVでは様々なウイルスが共存している点で、強毒株といえども全体を席巻することは難しい。これは、治療法の存在と、再生産数や、病気が慢性であることによるのだろう。

一方で、この強毒株がウイルスにとってどのような有利性をもたらせたのか考えるのも面白い。例えば、1998年というとエイズ治療が普通になった時期だが、この結果ウイルスの増殖は抑えられることになる。とすると、薬剤治療が始まるまでに少しでも早く増殖できるウイルスが選択されるのは十分考えられる。すなわち、薬剤の誕生がこのようなウイルスを進化させた可能性がある。私たちはウイルスともに生きるしかないことがよくわかる一例だ。

2022年2月4日

我が国のメディアにあふれるCovid-19ニュースは、これまで経験したことのない様々な社会現象を生み出している。おそらく多くの社会学者によりこれらの現象が分析されることで、日本の社会や文化について、新しい理解が生まれることだろう。

ただ一般メディアだけでなく、科学雑誌にもCovid-19についての科学論文以外の記事や意見が掲載されている。一応、科学ジャーナルというブランドがあることと、読んでみると結構面白いので、今回3つ紹介してみることにした。ただこれらは一般メディアと同じ意見や記事の扱いなので、そのつもりで読んでほしい。

まず治療薬だが、ようやく新型コロナウイルスの分子に特異的な薬剤、ファイザーのパクスロビドが認可された。この薬剤は昨年11月にScienceに紹介され(図)、PCR診断後3日までに服用すると、偽薬の場合27/385(7%)が入院したのに対し、3/389(0.8%)しか入院する必要がなかったという輝かしい結果を報告している。

この薬剤は先月承認申請がなされ、2月厚労省と購入契約が締結したと言うことで、自宅でも可能な治療手段がそろってきたという実感がある。パクスロビド報道で投与される薬剤の写真が掲載されているが(例えば朝日新聞:https://www.asahi.com/articles/photo/AS20211217000659.html )、おそらく多くの方が少し違和感をもたれたのではと思う。すなわち、一回分のパッケージに二錠のピンクの錠剤とともに、白い錠剤がセットになっている点だ。この白い錠剤はリトナビルで、服用したパクスロビドが腸や肝臓で壊されないよう、薬物代謝酵素CYP3A4分子をブロックする作用を持っている。

もちろん投与量は安全性を確保した上で決められているのだが、この両剤併用に対して、一定のリスクを認識すべきだという英国NHSの研究者を中心とする意見が、1月1日Lancetに掲載された。

内容だが、この併用戦略は、HIVにも使われており安全だが、使用に当たってはいくつか留意点があり、禁忌も含めて使用ガイドラインを明確に示すことが必要であることを強調している。

私も全く知らなかったのだが、この薬剤がCYP3A4だけでなく他の薬剤代謝酵素を阻害すること、逆にリトナビルで誘導される薬剤代謝酵素が存在することは重要だ。このため、他の薬剤(スタチン、ステロイド、精神安定剤、抗凝固剤、抗不整脈剤)を服用中の患者さんの治療は、他の薬剤(例えば作用機序の異なるモルヌピラビルや、あと少ししたら認可申請が行われる期待する塩野義のプロテアーゼ阻害剤)から始めた方がいい。今のように、医療が混乱しているときは、医師だけに周知させるだけではなく、一般の人にもこのような情報を提供し、自分でも注意してもらうことが必要な気がする。

次は世界中で議論の的になっている薬剤、イベルメクチンについてのニュースだ。もちろんこのニュースを紹介して、論争を蒸し返そうとなどと毛頭思っていない。結論は、我が国でも進んでいる治験結果が出てから判断すればいいことだ。ただ、米国でイベルメクチンが使用され、医療保険が支払われていたケースがあると知って驚いた。

米国医師会雑誌JAMAに掲載されたResearch Letterに結果が書かれている。2020年12月から、2021年3月に申請された米国の医療保険請求の中から、イベルメクチン処方の数と、そのうち請求が通った数を調べている。ちなみに、FDAは未だイベルメクチンを認可はしていない。

この調査から、米国ではCovid-19の治療は普通の保険診療の枠で行われているようだ。全体で5939のイベルメクチン処方に対する請求が出ており、支出額のうち、個人保険で61%、メディケアで74%が支払われている。著者らは、これが米国の無駄な医療費の例として糾弾しているのだが、イベルメクチンが世界中で議論の的になっていることはよく分かるレポートだ。

最後は、The New England Journal of Medicineに掲載された、Covid-19症状の多様性についての一つの考え方だ。

Covid-19の病状を決める大きなファクターは、ウイルスに対する抗体産生反応であることは間違いない。このとき、体内で誘導されてきた抗体がウイルスに結合して感染を予防するだけでなく、ADEと呼ばれる感染を助ける働きを持つ可能性についても、ワクチンへの懸念として議論されたことがあった。

この意見論文では、スパイクに対する抗体が誘導されるときもう一つの問題が起こる可能性、すなわち抗イディオタイプ抗体による、ACE2機能阻害、あるいは促進の可能性について意見を述べている。専門家でも、イディオタイプと聞いて覚えられている人は多くないと思うが、かくいう私も留学中はこの領域で研究を行っていた。

抗体はそれぞれ対応する抗原に結合する。このために抗体の抗原結合部分はそれぞれ異なるアミノ酸配列を持っており、自己分子(生まれついて持っている)とは言えなくなる。実際、抗体の抗原結合部分(これをイディオタイプと呼んでいるのだが)に対する抗体を実験的に誘導することが出来る。さらに個体の中に自然に誘導されることも観察されている。

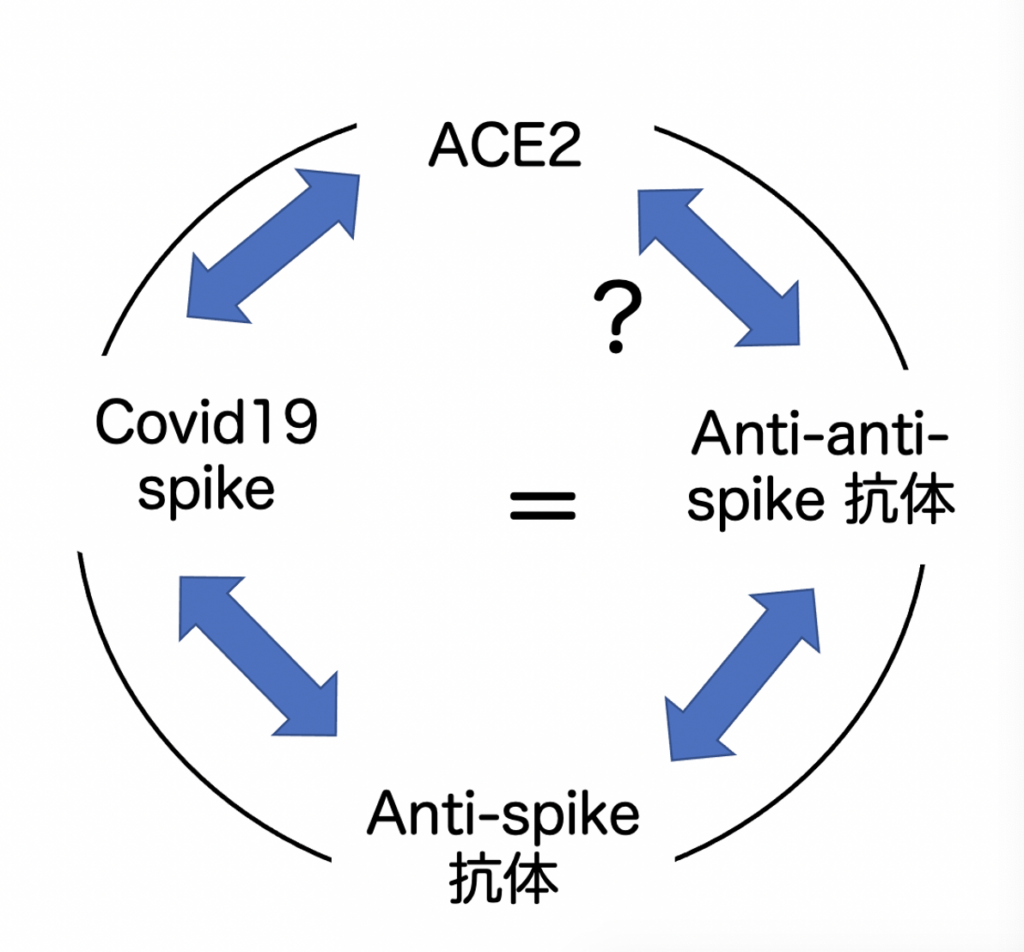

ここで図を見てもらおう。Covid-19感染で重要なのはウイルスのスパイクと、ホストのACE2分子に対する反応だ。この反応を阻害しようと、感染やワクチンで両者の結合を阻害する抗体ができる。これが中和抗体だ。

さて、スパイクに対する抗体、特にスパイクとACE2の結合を阻害する中和抗体が誘導されると、この中和抗体に対して抗体が誘導されることもあり得る。このスパイク抗体に対する抗体、すなわち抗イディオタイプ抗体は、スパイクのACE2結合部位を阻害する抗体に対して誘導されたため、スパイクのACE2結合部位と構造的に似る可能性がある。すなわち、スパイク自身と似た結合活性を持つ可能性がある。これが起こると、ウイルスが除去されても、この抗イディオタイプ抗体がACE2に結合して、機能を促進したり、阻害したりする可能性が示されている。

ワクチンも、感染とは関係なく中和抗体を誘導することなので、これに対する抗イディオタイプ抗体を誘導し、これがACE2に結合してその本来の機能を変化させることも考えられる。ACE2はACEに拮抗し、血管保護に働いているので、感染後やワクチン接種後の血管障害の原因になる可能性があるというわけだ。

取り越し苦労ではないかと思うが、このようにあらゆる可能性を述べる自由な環境があることが、Covid-19との戦いを支えている。

2022年2月4日

免疫システムがガンを征圧できると実感を持ったのは、チェックポイント治療の成功と、CAR-Tによるリンパ性白血病(CLL)治療の成功を知ったときだった。このCAR-TをこのHPで紹介したのが2014年10月のことで(https://aasj.jp/news/watch/2309 )、末期のCLLの9割で完全寛解が見られたことを興奮して紹介した。

おそらくこの時の患者さんだと思うが、同じペンシルバニア大学からCAR-T治療を受けてすでに10年、CLLが完全に抑えられている2例の患者さんについての詳しい報告が2月2日Natureにオンライン掲載された。タイトルは「Decade-long leukaemia remissions with persistence of CD4 + CAR T cells(10年にわたる白血病寛解例ではCD4陽性CAR T細胞が持続している)」だ。

2人だけとはいえ、10年以上にわたって、全く再発無く過ごせた患者さんがいたことで、CAR-T治療改善に向けた様々なヒントが得られる期待が大きい。両者とも、白血病細胞だけでなく、CD19を発現する正常B細胞も完全に消失したまま経過している。

個人的に面白いと思ったのは、2人のうち1人は、10年目にして、CAR-Tは持続しているのにB細胞の数が少し上昇していることで、白血病も再発してきたのか、B細胞上昇は一過性の現象なのか、あるいは今後も回復が続くのか知りたいところだ。

この研究の最も重要な発見は、残存するCAR-Tが最終的にCD4陽性キラー細胞に収束するという発見で、おそらく誰も予想できなかったと思う。

CAR-Tを制作するとき、末梢血からCD3陽性細胞を生成し、そこにCAR遺伝子を導入するが、それ以上の細胞の精製は行わない。従って、用意したCAR-Tは、CD4とCD8陽性の細胞が含まれている。なのに時間がたつと、ほぼ100%がCD4陽性細胞になることは、このタイプのT細胞が体内での長期維持に向いていることを示している。

実際、正常のCD4細胞と比べても、CD4陽性CAR-T細胞は、末梢血に循環しているものでも、増殖マーカーを発現している。すなわち、持続的抗原刺激がある場合、CD4T 細胞が増殖しやすいことを示している。個人的考えだが、リンパ組織のどこかで、このようなメモリー細胞を選択的に増殖させているメカニズムがあるのだろう。

こうして選択されたCD4陽性CAR-Tの場合、最終的に選択されてくるのはキラー活性を持つCD4型T細胞で、かなり特殊な選択状況が生まれている可能性が高い。今後、CD4陽性、キラー型T細胞に注目して他の患者さんの経過を見ることで、このタイプの細胞が成功の鍵を握るのかが明らかになるだろう。もしそうなら、最初からこのタイプの細胞を準備することで、成功率を上げる可能性がある。

繰り返すが、ベクターに用いたレンチベクターウイルスはランダムにゲノムに挿入されることから、CD4陽性CAR-Tの中でも、さらにクローン性増殖が起こっているかを調べることが出来る。事実、時間の経過とともに、安定的に増殖するクローン数が減っていくことが観察される。ただ、時間とともにそれまで優勢で無かったクローンが急に現れたりもするので、クローンが選択される条件については、さらに検討が必要だろう。ただ、最も心配された特定の遺伝子(例えばガン遺伝子)がレンチウイルス挿入で活性化される心配は、この2例では見られていない。

他にも、経過に応じてみられるCAR-T側の変化が詳しく記載されているが、割愛していいだろう。CD4陽性型CAR-Tが、持続的ガン免疫の鍵として浮上してきた意味は大きいと思う。