2026年2月10日

パーキンソン病 (PD) の運動障害は運動の調節に関わる基底核回路の異常がドパミン欠乏により起こると考えられており、ドパミン補充療法に加え、症状に応じて視床下核や淡蒼球内節等に電極を挿入し、深部刺激を行うことでこの回路を抑制する治療が行われている。

今日紹介する北京大学を中心とするチームからの論文は、深部刺激治療の様々な困難を解決する目的で、これまで基底核回路を特定するために行われてきた拡散テンソルイメージングの代わりに、安静時の機能的MRIによる結合性検査を用いてPD回路を検討し直し、身体と認知を統合する皮質-皮質下SCAN回路の結合亢進がPD運動異常の原因である新しい可能性を提案し、深部刺激や経頭蓋磁場刺激の標的を定義し直した研究で、2月4日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Parkinson’s disease as a somato-cognitive action network disorder(パーキンソン病は身体と認知機能をつなぐネットワークの異常)」だ。

AASJのメンバーでPD患者でもある中井さんが動画投稿しているように(https://www.youtube.com/watch?v=WbG0vW1d1g0 ) PD運動異常は運動から気をそらすことで改善する。このよく知られた事実から、PDを身体と認知機能をつないでいる皮質-皮質下回路(SCAN回路)の異常と考えたらどうかと着想し、安静時の機能的MRIで脳領域間の結合性を推定する方法でPD患者さんを調べ、SCANの結合性が過剰に上昇しているのがPDで広く認められることを発見している。

ではこれまでの深部刺激の結果をどう位置づければいいのか。そこで深部刺激が効果を示した患者さんで電極が挿入された視床下核が運動野ではなくSCANと結合しており、これを電極刺激で抑えていることがわかった。事実、深部刺激をオンにするとSCANとの結合性が低下することも確認している。また、ドパミン治療でもSCANの過剰結合性を抑えることも明らかにし、PDでの症状改善はSCANを変化させることだと結論している。

さらに、震えの治療としてマイクロウェーブで経頭蓋的に視床中間複素区画を焼く治療を受けた患者さんを調べ治し、焼却場所がSCANのホットスポットに近いほど効果があったことを明らかにしている。

以上の結果から、PDの機能的な最も重要な指標はSCANの過剰結合性であると結論し、この場所を経頭蓋的磁場照射で抑制できないか36人の患者さんを用いて調べ、SCANを標的にした群でだけ1-2週間、症状の持続的改善が見られることを明らかにしている。

結果は以上で、これまでの通説を覆すというより、新しい観点から捉え直し、皮質-皮質下の身体・認知行動ネットワークを治療標的として登場させたことは、今後のPD治療に撮って重要な進歩だと思う。特に浅い領域を標的にしても回路を抑制できるとすると、機能的治療の適用が拡大すると思う。3月のジャーナルクラブは中国の創薬や臨床研究を取り上げようと思っているが、この論文も中国臨床医学の力を示すいい例だと思う。

2026年2月9日

生命科学の進歩を見ていると、ここまで生きてこられて良かったとつくづく思うが、世界を見渡すと、学生時代に理想とした各民族の尊厳を守り平和で平等な世界を作る方向とは真逆の大国が、小国を理由もなく支配する帝国主義に戻りつつあるのを目の当たりにして、暗澹たる気持ちになる。そんな中でも昨年コスタリカを旅行したとき、全く軍隊を持たない永世中立国を政変の絶えない中米で50年以上維持していると聞いて、その奇跡に驚いた。

今日紹介する米国カリフォルニア工科大学からの論文は、アリに寄生するしか生きられない進化の袋小路に迷い込んだハネカクシの話で、2月5日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Symbiotic entrenchment through ecological Catch-22(生態学的Catch-22状態に落ち込んだ共生進化の袋小路)」だ。

タイトルにある Catch-22 とは、知らなかったので調べると、小説のタイトルから来ている様で、にっちもさっちもいかない状況を表す言葉らしい。米国は別としてほとんど知られていない言葉だと想像するが、知らないということでキャッチされてしまう、これも一つのジレンマに思える。

研究の対象はハネカクシとそれが共生しているベルベットツリーアリで、共生すると言ってもハネカクシはアリの半分の大きさがあり、コバンザメのように身体に乗ってしまって、巣の中まで入って餌にありつくという不思議な共生関係だ。数あるハネカクシの種の中で、3種類がこの共生関係を成立させており、それぞれ独立に進化してきたことがゲノムからわかる。

このような共生関係が成立する一つの理由は、アリが他の種を区別するクチクラに存在する一種の脂質フェロモンが、この3種のハネカクシとホストのアリでよく似ており、結果アリの攻撃を受けなくなることによると、それぞれの種の脂質フェロモン (CHC) の分析から明らかになった。

ハネカクシとアリのクチクラに存在するCHCの分析から、Sceptobius と言う種だけは、アリのCHCを使っていることがわかった。即ちCHCを自分で合成しないで、アリに乗っかって身体をこすりつけてCHCを獲得している。とは言え、Sceptobius にもCHCを合成する細胞が存在し、特有のCHCを合成する遺伝子システムを全て備えている。また、CHCはフェロモンとしてだけでなく、クチクラを乾燥から守るために必須で、ふ化後アリとは独立して生存している幼虫、さなぎ、そして羽化したあとは間は独自のCHCを合成して乾燥から身体を守っている。その後アリと共生したときは、ほとんどがアリ由来のCHCに変化する。

即ち、ふ化後一定期間後にアリと共生が始まる時、Sceptobius は自分でCHCを合成するのをやめ、完全にアリに依存するようになっている。実際遺伝子発現を調べると、CHC合成に必要な多くの遺伝子の発現が抑制されていることが明らかになった。

この結果、フェロモンレベルで完全にアリと同化が可能になったが、自分でCHC合成が出来ないため、アリから離れると Sceptobius は乾燥で死ぬこともわかった。

以上、フェロモンとして働くCHCがクチクラの乾燥を防ぐ機能を保つため、ホストに完全同化するために獲得した「自分の臭いを消す」ステルス戦略のを獲得した結果、独立して生きる可能性を完全に失った袋小路に迷い込んだという話だ。確かに面白い話だが、現在の世界の状況を考えると、面白いでは終わらない、寂しい話に思える。

2026年2月8日

我々人間の抗体分子は、H鎖だけでも50種類のV遺伝子、30種類のD遺伝子、6種類のJ遺伝子が存在し、それだけでも1万種類の異なるレパートリーが出来るが、VDJが集まるときに必ず起こる変異や更には増殖時の点突然変異の蓄積により、H鎖だけでも膨大な多様化が起こっている。実際、同じ抗原に対する抗体も、反応する人が異なると全く異なっているのが普通で、これにより我々は外界のほぼ無数とも言える抗原に対応できている。

ところが単一細胞レベルのDNA配列決定が簡単になり、ほとんどのSLEの患者さんの自己抗体が発生初期に特に頻度の高いVH4-34と呼ばれるVH遺伝子を使っていること明らかになった。その後、難治性のBリンパ球性の腫瘍でもVH4-34を使っている頻度が高いことがわかってきた。これらの結果から、VH4-34を認識する抗体がSLEの診断に使われるだけでなく、自己反応性抗体除去治療に使う試みも進んでいる。

今日紹介するペンシルバニア大学からの論文は、VH4-34に対する抗体をCAR-Tに使って、この遺伝子を発現するBリンパ性腫瘍やSLEを治療するための前臨床研究で、2月4日号の Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「Chimeric antigen receptor T cells against the IGHV4-34 B cell receptor specifically eliminate neoplastic and autoimmune B cells(IGHV4-34B細胞受容体に対するCAR-Tは腫瘍性及び自己免疫性B細胞を特異的に除去できる)」だ。

現在B細胞性腫瘍やSLE治療に使われるCAR-TはB細胞が共通に発現するCD19を標的にすることが多い。ただ、CD19を標的にしたときは正常のB細胞も除去されるため、治療を受けた患者さんの10%が感染症で亡くなる。さらに、CD19はB細胞の生存にとって必要性が低いため、かなりの割合でCD19を発現しなくなった腫瘍が現れ、再発につながってしまう。

この研究では、CD19の代わりに多くのBリンパ性腫瘍で発現しているVH4-34を標的にすることで、より腫瘍特異的なCAR-T治療を開発できるのではと考えた。即ち、VH4-34は正常のB細胞にはほとんど発現がなく、しかも細胞表面上の免疫グロブリンは正常、異常B細胞を問わず、その生存に必須であることがわかっている。従って、CD19を標的にするCAR-T治療のほとんどの問題を解決できると考えた。

まず、多くのBリンパ性腫瘍の患者さんの腫瘍発現VHを調べると半分以上がVH4-34で、全ての患者さんに対応できなくても、十分意味があることを確認している。一方で、正常B細胞では頻度が5%程度だ。

次に、VH4-34を認識する9G4モノクローナル抗体のVHとVLを組み合わせたCAR-T作成を試みている。例えばVHとVLを結合させるヒンジをIgG4から転用すると、それ自身でT細胞を刺激することや、細胞外ドメインが膜から離れているとキラー活性が出にくいなど、様々な検討を重ねた後、CD19に対するCAR-Tに匹敵する強さを持つVH4-34に対するCAR-T開発に成功している。

このCAR-TをCD-19のCAR-Tと比べると、Bリンパ性腫瘍を強く抑制するだけでなく、CD-19を標的にするときの再発問題が解決すること、またほとんどの正常B細胞はそのまま機能できることを明らかにする。もちろんCV4-34でも変異を重ねればキラーから逃れる心配はあるが、そのような変異が起こりにくいことも確認している。

さらに、SLEの患者さんのB細胞からVH4-34を選択的に除去できること、またCAR-Tの作用を邪魔するVH4-34を持つ血中抗体をフォレーシスで除くことで、自己抗体を分泌するB細胞を除去する効率が高まることを試験管内の実験系で行っている。

結果は以上で、まだ臨床段階ではないが、SLEの治療と、多くのB細胞性腫瘍の治療を前進させる大きな一歩だと思う。個人的には、免疫グロブリンのレパートリー形成を研究していた留学時代を思い出した。

2026年2月7日

多くのガンで、K-ras遺伝子に発ガン性の変異が認められることは、今や一般にも周知されている。発ガンに関わる最も多い変異は12番目のアミノ酸(グリシン)が他のアミノ酸に変化する変異で、システィン(G12C変異)、アスパラギン酸(G12D変異)は中でも頻度が高い。ただこの論文を読むまで、両者の生物活性に大きな違いがあるとは考えたことがなかった。

今日紹介するテキサス・サウスウェスタン医科大学からの論文は、G12CとG12Dを同じマウス肺ガン誘導実験システムで比べ、両者に大きな違いがあることを示すとともに、K-ras阻害剤の使用は免疫チェックポイント治療と組み合わせる必要があることを強く推薦した研究で、2月4日号 Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「Kras G12C– and G12D–driven lung cancers differ in oncogenic potency, immunogenicity, and relapse after Kras inhibition in mouse models(K-ras G12CとG12Dは、マウスモデルを用いた肺ガン誘導能力、免疫誘導能力、そして阻害剤使用後の再発に大きな違いがある)」だ。

肺上皮でそれぞれの変異を誘導するシステムで両者を比べると、p53変異の有無に関わらずK12D変異による肺ガンは増殖力が高く悪性度が高い。データを目の当たりにすると、これほど違うのかと驚く。しかし組織学的には両者は同じタイプで、増殖力だけが異なる。これを確かめるために、線維芽細胞に導入して増殖を比べるとG12Dの方が1.5倍ほど増殖が速く、K-rasのアクティビティーも高い。これまで多くの実験は、G12Dで行われているが、実験する側も自然にK-ras活性の高い方を選んでいたのかもしれない。

人間でも同じことが言えるのか、肺ガンの発生時期や経過をG12CとG12Dで比べると、G12Dの方が発症年齢が早いことから、おそらく人間でも同じと言える。

面白いのは、生化学的活性とそれによる増殖力だけではない。ガンに対する免疫反応の惹起力も違いがありそうで、実際のガン患者さんの組織に浸潤するキラー細胞やPD-L1の発現などから見ると、G12Cの方が免疫誘導能が高い。このことはマウスモデルでも確認でき、様々な免疫指標遺伝子発現がG12Cガンの組織で高い。

それぞれの変異に対しては、薬剤が開発されている。この研究ではG12Cに対してはMRTX849、G12Dに対してはMRTX1133が使われ、それぞれのガンの増殖を抑制できることを示している。一言加えておくと、MRTX849は既にFDA認可され使われているが、MRTX1133は治験途中で開発が中止されている。ひょっとしたら、G12Dの活性が高すぎて、治験がうまくいかなかったのかもしれない。 実際、マウスモデルで投与実験を行うと、どちらも再発が見られるが、K12DをMRTX1133で治療したときの方が再発が早い。

そこで、MRTX1133をガンに対する免疫の視点を加えて再検討しようと考え、腫瘍を誘導した後薬剤を投与したときに、薬剤を投与しない群より高い免疫が誘導されるか調べている。結果は期待通りで、様々な条件で調べて、MRTX1133はガン細胞の抑制だけでなく、ガン免疫も誘導する。

そこで、チェックポイント治療とMRTX1133投与を同時に行う治療を、それぞれ単独治療と比べ、両方同時に行うことでガンを長期に抑制できることを示している。この時、ガンが多様なほど免疫のレパートリーも高まり、ガン抑制効果が長続きする。

結果は以上で、なんと言ってもG12CとG12Dでこれほど大きなK-ras活性及び発ガン能力に差が見られたことには驚いた。そして、K-ras変異の標的治療が同時にガン免疫を増強する効果があるので、これを利用することで、標的薬単独治療の泣き所だった再発問題を大きく改善できる可能性も示された。そして、治験を行うとき、G12CとG12Dに対する薬剤は、違った視点で評価する必要があることもわかった。ひょっとしたらMTRX1133も薬剤として復活できるかもしれない。

2026年2月6日

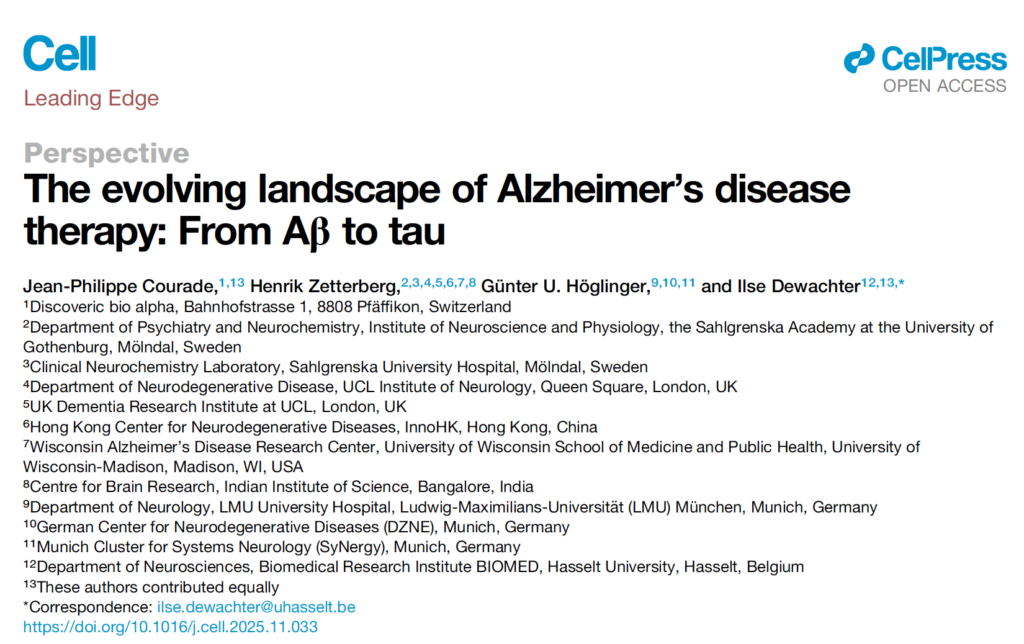

今日の午後7時から「最新のアルツハイマー病治療開発論文紹介」と題して、ジャーナルクラブを開催する。このテーマを選んだのは、以下に示すベルギーHasselt大学からの総説論文を紹介したいと思ったからだ。

この総説では臨床段階に入ったAβ及びTauに対する抗体治療の現状がよくわかるように書かれており、これを元にTauとアルツハイマー病 (AD) との関係を解説した上で新しい治療標的についても紹介しようと考えている。

このように修飾を受け凝集したTauによる神経変性 (=Taunopathy) は、次のAD治療の標的になっているが、ADだけでなく、進行性核上性麻痺 (PSP) 、大脳皮質基底核変性症 (CBD) 、慢性外傷性脳症 (CTE) 、そしてピック病などでも異常Tauの蓄積が認められることから、Taunopathyと位置づけられている。いずれもADと比べると進行が早く、中脳、基底核、運動野を早くから巻き込むため、認知症にとどまらず、運動障害、嚥下障害など生命機能に関わる症状を示す。

今日紹介するハーバード大学からの論文は、以上のTaunopathyに家族性ADを加えた6疾患の患者さんの脳からTauを分離し、タンパク質の修飾状態を詳しく調べ、それぞれの疾患でTauの修飾状態が異なっていることを示した研究で、2月5日号の Cell に掲載されている。タイトルは「Molecular features of human pathological tau distinguish tauopathy-associated dementias(ヒトの異常Tauの分子様態はtaunopathy関連痴呆を区別する)」だ。

Tau分子は、まずスプライシングの違いでエクソン10の有無、次にタンパク質の切断される場所でさらにリン酸化、メチル化、アセチル化、シトルリン化の有無で詳しく分類することができる。この研究では145カ所の切断部位、195カ所の修飾部位を特定し、この分布を各疾患で比べている。

例えば202番目のセリンのように全ての疾患でリン酸化されている修飾もあるが、それぞれの疾患で修飾状態が全く異なるというのがこの研究の結論で、修飾部位と疾患を学習させたモデルを用いると、ほぼ全ての疾患をTau分子の就職状態から分類することができる。

まだ個々の修飾と病気との関係を理解で来ていないため、この研究も現象論で終わらざるを得ない。しかし、症状や病変部位の異なるそれぞれの疾患を決めているのがもしこれら修飾の違いだとしたら、Taunopathy研究領域は大きく変貌すると思う。時間がかかっても、それぞれの修飾と病気の相関がわかると、病気だけでなく、影響を受ける神経細胞自体についても理解が進む。その意味で、極めて重要な研究だと思う。今日の勉強会でも紹介する予定だ。

2026年2月5日

腸内細菌叢の最近の研究動向を見ていると、細菌叢操作開発研究が大きなトレンドになっている気がする。これまでの操作というと、いわゆるプロバイオとよばれる自然から分離したビフィズス菌や乳酸菌などを摂取する経験的方法が中心だった。従って、細菌性下痢の治療にヨーグルトが処方されることはない。これに対して現在進んでいる細菌叢操作は、遺伝子改変した細菌を摂取させる、あるいは腸内の特定の細菌を狙って腸内で遺伝子操作する方法の開発で、導入する遺伝子により目的と効果を調整する、いわゆる合成生物学領域になる。

今日紹介するカナダ British Columbia大学からの論文は、腸内細菌叢の中でも数の多い Bacteroides を遺伝子操作して、浸透圧を感知する遺伝子発現系を開発した研究で、1月28日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「A Bacteroides synthetic biology toolkit to build an in vivo malabsorption biosensor(腸での吸収不全のバイオセンサー目的のための Bacteroides 合成生物学ツールキット)」だ。

遺伝子発現回路を組み上げて思い通りの性能を持たせるためには、その生物での遺伝子発現についての深い知識とともに可能な回路を設計して試すことをいとわないオタク的性格が必要だと思う。この研究のほとんどは凝った回路設計に費やされている。

目的はタイトルにあるように吸収不全を早期に診断するバクテリアの開発だ。これまで遺伝子操作するバクテリアとしては、研究の進んだ大腸菌などが使われてきたが、接種後腸内に居つく確率が低いのが問題だった。そこで、最近操作に必要な様々なツールが揃ってきた Bacteroides をこの研究では操作対象にしている。実験を見ていると遺伝子導入から改変までかなり操作環境が整っていると言え、利用が拡大すると予想できる。

次に、吸収不全を診断するために、これによって起こる浸透圧変化を特異的に検出できる遺伝子発現回路を開発している。まずプロモーターがオンになると、標識遺伝子発現を抑制する回路がオンになるという二重回路を用いて、多くの合成プロモーターをスクリーニングし、安定で強いプロモータライブラリーを作成している。この研究ではその中の一つを用いているが、今後はツールとして利用できるライブラリーになる。

次はプロモータアッセー系を用いて、Bacteroides の持つストレス反応性のプロモータの中から、浸透圧に反応するプロモーターを試験管内培養を用いて選び出している。そしてこの中から、無菌マウスに摂取させる、その後PEGを摂取させて水を枯渇させ浸透圧変化を起こすマウス実験系で、腸内での浸透圧変化に反応するプロモーターを選んでいる。

ここからが凝り性の面目躍如といえる実験が続き、まずこの回路を Bacteroides のどの部分に入れると安定に性能を発揮するかを、相同組み換えで様々なゲノム領域に導入して調べている。バクテリアでは哺乳動物のような領域特異性はあまりないと思っていたが、実際には結構変化があり、この検討の重要性がわかる。

最後に、浸透圧への感度を上げるために、プロモーターが活性化されて抑制因子が発現したとき、この作用を競合する部位を同じ回路に組み込むことで、最終的に浸透圧の変化に正確で高いダイナミックレンジで可逆的に反応する遺伝子発現回路を完成させている。

最後にこの回路で蛍光タンパク質が発現する Bacteroides を、既に細菌叢が存在するマウスに摂取させ、急な浸透圧変化が腸内で起こったとき、それを検出できるか調べ、550mOsm / kgから650mOsm / kgへの変化により蛍光強度が50倍近く上昇するセンサーが完成したことを示している。また、腸内に摂取させるPEGの量を1%−7%へと変化させるときも、発現が濃度に比例して上昇する感度の高いセンサーであることを示している。

以上が結果で、現在のところGFP発現しか見ていないが、今後この回路をより治療的な遺伝子発現に用いることで、腸内環境に応じて様々な分子が分泌して細菌叢操作が可能になるのではと期待する。

2026年2月4日

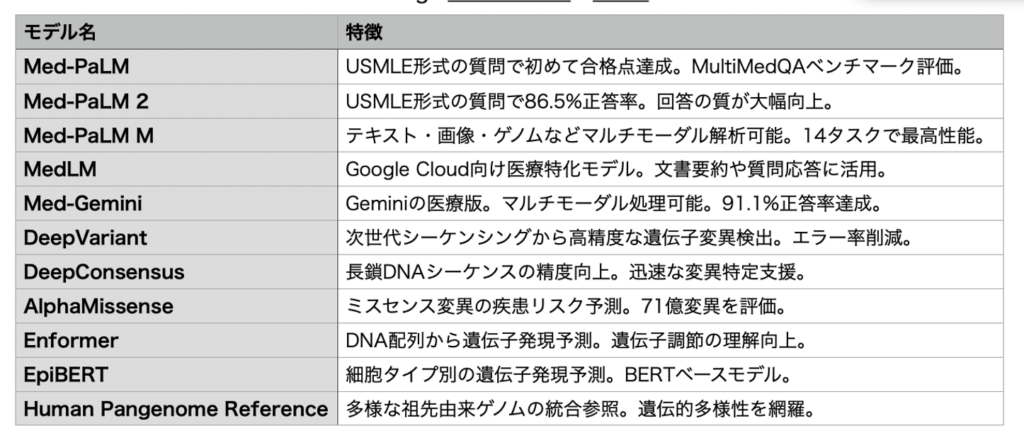

Deepmindを中心にGoogleの様々な研究所から発表されてきた生命科学に関する生成AIモデルの代表は2024年のノーベル賞を受賞したAlphaFoldだが、このブログでもいくつか紹介したように、実際には実に多くのモデルが発表されており、眺めてみるとゲノムを含むあらゆる情報を統合する明確な方向性が見え、医学医療が大きく変革させる流れを作ろうとしているのがわかる(主なものを表にまとめてみた)。

AIの独占禁止が重要な課題になっているが、これらが全てGoogleにつながっているのかと思うと、どうしていいのかわからなくなるほどだ。

そしてこの表に、ゲノムの意味を知るためのもう一つ大きなモデル、AlphaGenome が Google DeepMind から1月28日 Nature に発表された。タイトルは「Advancing regulatory variant effect prediction with AlphaGenome(遺伝子調節変異の効果を推測のための先進モデルAlphaGenome)」だ。

私たち世代は、ゲノム解読が進み、配列ベースで遺伝子発現調節を調べる様々なテクノロジーが進むのを驚きとともに体験した。おそらく今の研究者がノーザンブロッティングを使うことは組織学以外にはないだろう。RNAseq、ChipSeq、Atac-seq など考えてみると全て機能をゲノムへと集約させるために開発されている。AlphaGenomeではヒトやマウスで蓄積されたこれらのデータを学習させて、ゲノムの違いから生成される機能変化を予測する統合モデルを目指している。

基本的には表にも挙げた GoogleDeepmind によって開発された Enformer モデルと目的は同じだが、最も大きな違いは Enformer が100Kb前後のゲノムを入力していたのに対して、AlphaGenome は1Mbという大きな領域を入力して1塩基単位で比較できるようにしている点だ。この1Mbと言う大きな領域を一つのセンテンスとして扱うのは Arc研究所と NVIDIA が開発している Evo と同じで、畳み込みにより一塩基レベルで1Mbという大きな領域を比較出来るようにして、この1Mbについて、これまでの研究が蓄積してきたRNA-seq、Atac-seq、CAGE、 Chip-seq、Splice-site、更にはHiCのようなゲノム領域内の相互作用まで学習させている。

当然このモデルで予測されるのはゲノムの配列がどの細胞でどのように働いているかで、異なる細胞の発現データとして得られた5930ヒトゲノム配列と、1128マウスゲノム配列として学習されている。わかりやすく言うと、大きなDNA配列をB細胞で見たらどうか、グリア細胞で見たらどうかという見方が学習され、予測できるようにしている。従って、各細胞レベルで見ると、Atac-seq として読まれた部分だけでなく、読まれなかったクロマチンが閉じている部分は、文章の中でマスクされた単語と同じで、マスクされているということ自体が情報になっている。従って、各細胞種は系統樹のような形でアウトプットされてくる。

例えばFig6では、T細胞白血病のTAL1発現領域の変異を予測させる課題を行っているが、発現に関わる様々なモダリティーが合わさった細胞即ちT細胞白血病から、それぞれのモダリティーのアウトプットが異なる様々な細胞が系統樹のように示されてくる。その結果、特定のゲノム変異が白血病に関わること、また肝臓ガン(HepG2細胞)ではこの配列の読まれ方が全く異なることもわかる。

畳み込みとTransformerをアーキテクチャーとして持つ他のモデル、Enformer や Borzoi だけでなく、発現量、エンハンサー活性、クロマチン構造と言ったそれぞれの機能を調べるモデルと予測機能を比較しているが、ほぼ完勝(差は大きくないが)で、一つの配列から異なる細胞種での多くの情報をかなり予測できるようになっていることがわかる。また Zero shot で全く新しい配列を与えてスプライシングを予測させるタスクでも、かなり使えることがわかる。

このような高い性能が AlphaGenome で可能になった背景を調べるため、機能を落として同じ予想課題を行わせる実験を行い、1Mbのように長いDNA配列を学習させること、そして一度に様々なモダリティーを学習させることで予測効率が高まることも示している。

以上が結果で、今後自分が対応している患者さんのゲノムからどこまで診断上の重要な情報が得られるのか、それぞれの研究者が例えば病気リスクのGWAS解析の結果を AlphaGenome で調べることで、AlphaFold のように重要なツールになっていくのだと思う。

もう現役ではない私がこのような作業に関わることはない。それでもこの論文を読んで大きな興奮に襲われたのは、2024年にこのブログで紹介した同じく畳み込みとTransformerをアーキテクチャーとして使っているEvoモデル(https://aasj.jp/news/watch/25610 )を念頭に読んでみたからだ。どちらも1MbのDNA入力を畳み込みで比較できるモデルだが、Evo1、Evo2は地球上の種の持つDNAをそのまま学習して、新しい配列をデザインすることを目的としている。即ち進化そのもので発生したコンテクストを学び新しいコンテクストを生成することを目的にしている。一方AlphaGenomeは同じDNA入力について、ゲノム解読以来の研究データを学習させ、新しい研究データを生成することを目指している。即ち人智によるゲノム理解を学習させている。とすると、この二つが統合される方向に行くのは自然の成り行きで、例えばEvo2にデザインされたイントロン配列をインプットして、新しい人工配列を生成させ、その意味をAlphaGenomeで調べることができるようになる。逆にAlphaGenomeで理解できている配列をEvo2にインプットしてよく似た機能を保つ新しい配列を生成できる。生物学が神の領域に近づくとよく言われるのはデザインが可能になったときだが、進化というデザインをコンピュータ上で新たに生成することが出来る時代がきたと思うと、これを目の当たりに出来た興奮は冷めない。

2026年2月3日

昨年12月17日、気になる臨床研究と題して少し変わった臨床研究を3題紹介したが、その中で米国の農家の子供と都会の子供を比較して、農家の子供がアナフィラキシーになりにくい原因を探ったロチェスター大学からのコホート研究を紹介した(https://aasj.jp/news/watch/27990 )。この研究によると、農家の子供はアナフィラキシーを起こす抗原に対するトレランスを獲得しているわけではなく、逆に外来抗原に対するtype I型の免疫反応メモリーを早くから確立し、特にIgG4抗体反応が誘導されるため、IgEの反応を抑制していると結論していた。研究自体は全く現象論的で、メカニズムは全く調べられていないが、人間の子供でメカニズムまで調べる難しさを考えると、現象だけでも十分面白いと Science Translational Medicine に採択されたのだろう。

今日紹介するイエール大学からの論文は、農家の子供と同じ現象をマウスで再現できる可能性を示した面白い研究で、1月28日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Environmentally driven immune imprinting protects against allergy(環境によるアレルギーを防ぐ免疫インプリンティング)」だ。

クリーンな環境で育つ都会の子供に対応するのは実験室のマウスで、specific pathogen free (SPF) マウスと呼ばれている。このマウスを汚い環境で成育させれば農家の子供に近いマウスを得られる可能性はあるが、実験室で汚い環境を作るのは言うほど簡単ではない。それなら、マウスをペットショップから買ってきたらいいのではと着想し、これが見事に当たったのがこの研究の全てだ。ペットショップのマウスは純系ではないので、SPFで非純系マウスを作成し、ペットショップで育ったマウスと比較している。

アナフィラキシーを誘導するアジュバントを用いて新生児期のマウスを免疫すると、驚くなかれペットショップマウスでは全くアナフィラキシーは起きない。活性化マスト細胞を用いてアナフィラキシー反応だけを誘導すると、どちらのマウスでもショックが起こるので、血管などの反応性では決してなく、ペットショップマウスはアナフィラキシーにつながるIgE反応が起こらないことがわかる。着想がズバリ当たったといえる。

農家の子供と同じで、用いた卵白アルブミン (OVA)に対する免疫反応が起こっていないわけではなく、IgG1、IgG2反応は強く起こっている。これ以上の追求はほとんど出来ていないが、著者らはこの結果から、IgGがIgEと抗原を競合することでアナフィラキシーが起こらない(=即ち農家の子供と同じようなメカニズムが働いている)と結論している。

ではペットショップマウスでOVAに対する免疫は新生児期にどのように成立するのか?人間の場合、外界や腸内細菌からの交叉抗原によって免役されている可能性が示唆されている。これを確かめるため、様々な鳥類のOVA由来のペプチドを作成し、OVAで免疫前と免疫後の抗体の反応性を調べると、SPFマウスは免疫前ではほとんどペプチドに対する反応が見られないが、免役すると様々なペプチドに対して反応する抗体ができていることがわかる。驚くことに、ペットショップマウスでは免疫前から様々なペプチドに対する抗体が存在することから、ペットショップの環境では新生児期にOVAと交叉する抗原にさらされている可能性が高い。

SPFで誘導したニワトリOVAに対するモノクローナル抗体を用いてペプチドに対する反応性を調べると、モノクローナル抗体なのに様々なペプチドに反応し、しかも反応の強いペプチドのほとんどはニワトリOVAと完全に一致しない。逆から見ると、様々な環境抗原によりOVAに対する抗体が形成される可能性が強く示唆されたことになる。

T細胞についても調べており、ペットショップマウスでは免疫しなくても、OVAやKLHといった抗原に対する反応を強く示し、これも交叉抗原により獲得免疫が刺激され、OVAやKLH等に対するT細胞免疫が誘導されることで、交叉性の抗体産生がHelpされることを示している。一方で、アナフィラキシーを誘導する強い免疫法で新生児を免疫すると、ペットショップマウスでも強いアナフィラキシー免疫を誘導できることを示し、新生児期抗原の刺激され方がアナフィラキシーを防げるかどうかを決めていることを示している。一方で、SPFマウスでもアジュバントを変えて強いtype I反応を誘導すると、アレルギーは防げる。まとめると、ペットショップマウスは、よくわからないメカニズムで新生児期に様々な交叉性抗原に対するType I免疫反応を誘導するよう条件付けられていることになる。

最後に、ピーナツなどの食物抗原を用いて、交叉反応性抗原がペットショップマウスでトレランスを誘導して、IgE産生刺激自体も弱めることを示しているが、Tregを調べたわけではなく、読んでいる我々を混乱させるだけで終わっている。

このように後半の実験は、現象論に現象論を重ねる研究スタイルで、例えばTreg誘導や反応性リンパ球のより詳しい解析が全く行われていない点で、問題が多い論文だと感じた。しかし、ペットショップマウスでアナフィラキシーが抑えられているという事実は疑いのない事実だと思う。すなわち、マウスで農家の子供の免疫系を再現できたことがこの研究の全てだと思う。

2026年2月2日

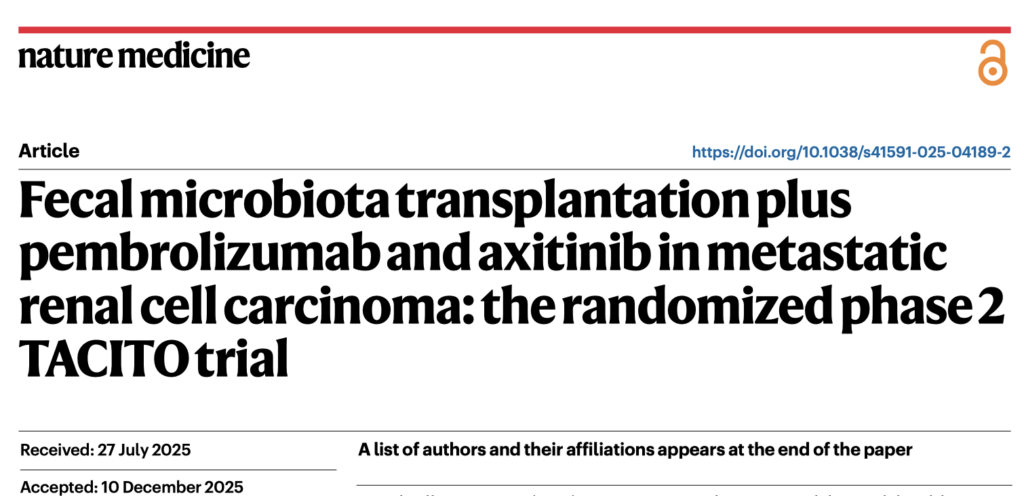

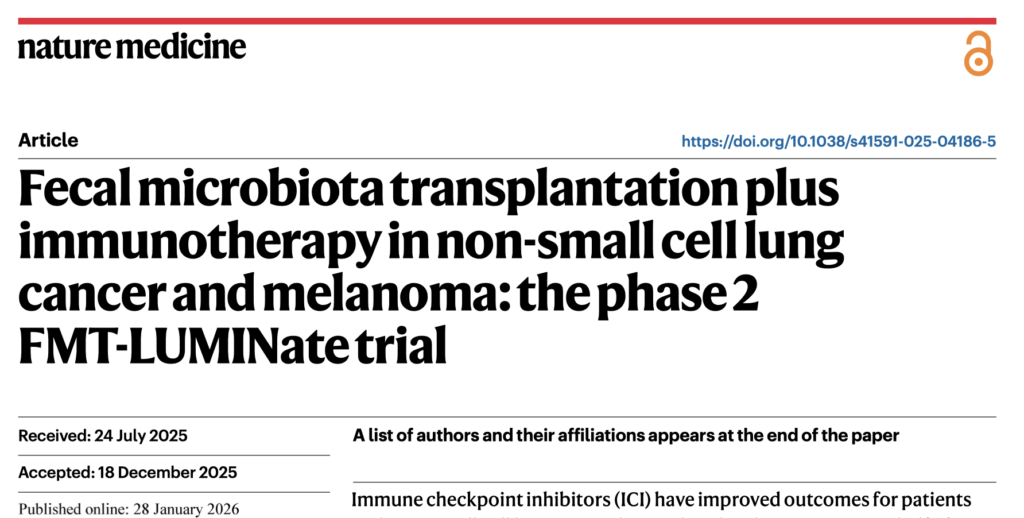

このブログで何回も紹介したように、腸内細菌叢が全身の免疫の調節機構として働き、この違いがガンのPD-1抗体などを用いるチェックポイントの行方を作用する一要因であることは多くの人が認めるところとなっている。そこで、健康人やチェックポイント治療が効果を示したケースから便を貰って、その細菌叢をカプセルに詰め、チェックポイント治療を受けようとしている患者さんに経口的に服用させる治験が我が国を始め各国で進んでおり、このブログでも2021年2月に紹介した(https://aasj.jp/news/watch/14946 )。従って研究自体は珍しくないが、今週アップデートされた Nature Medicine にはなんと3報も論文が同時に紹介されていたので、詳細は飛ばして気になる点だけをまとめてみることにした。論文のタイトルは以下cut&pasteで並べておく。

最初の2編はカナダからの論文で、モントリオール大学、ウェスタン大学と責任著者は異なるが、健康人からの細菌叢をカプセルに入れ凍結した LND101 と名付けられた同じカプセルを用いている。3番目はイタリア サクロクオーレ カトリック大学からの論文で、チェックポイント治療を受けて長期間再発がなかった患者さんの便を、同じようにカプセル化し経口投与させている。

最初の論文は第二相治験で、対象は進行した非小細胞性肺ガン (NSCLC) でPD-1抗体単独治療を受ける患者さんと、進行した転移メラノーマで、PD-1とCTLA-4両方の抗体による治療を受ける患者さんだ。

後の2編の論文はいずれも進行腎臓ガン患者さんが対象だが、カナダの第一相治験はPD-1とCTLA-4両方の併用、イタリアの第二相治験はPD-1抗体単独治療に対する便移植の効果を調べている。

数は25人づつと少数だが、無作為化してプラシーボを用いた対照治験を行ったのが3番目の論文で、結果は progress free survival (PFS) がプラシーボ群9ヶ月に対して、便移植群24ヶ月と圧倒的な差が生まれている。また overall survival (OS) では、12ヶ月までほとんど差がないが、18ヶ月以降便移植のグループは36ヶ月まで生存しているのに、プラシーボ群ではコンスタントに死亡者が増えていっている。一方、カナダの2論文はいずれも対照を置かない観察研究になるが、客観的な改善が見られる率が NSCLC で80%。メラノーマで75%、腎臓ガンでは50%だが、2例でガンの消失を見ている。以上の結果を総合すると、細菌叢のドナーを選べば間違いなく便移植はチェックポイント治療を増強すると結論できる。

次に副作用だが、PD-1単独治療に便移植を組み合わせた治験では、カナダ、イタリアを問わず深刻な副作用はほとんど見られない。ところが、PD-1とCTLA-4の両方を併用したカナダの治験では、治療開始早期から20%にひどい下痢や腸炎が起こり、15%で心筋炎が発生、6割の患者さんに免疫抑制のステロイド治療が必要になっている。以上の結果から、PD-1 / CTLA-4抗体併用の場合は便移植は避けた方がいいという結果になる。

それぞれの研究では、便移植後の細菌叢について得られたゲノム配列全体の解析が行われているが、PD-1 / CTLA-4併用療法で発生した重症の心筋炎の場合、ドナー由来の様々な Prevotella種や Segatella copri が腸内で増えており、それと相関して血中のCD4T細胞が増殖していることがわかった。即ち、便移植を受けた腸内環境でドナー由来の Prevotella や Segatella copri が増殖しやすくなっていた場合、PD-1単独治療では問題ないが、PD-1 / CTLA-4併用療法の場合心筋炎などの重症副作用が出やすいという結果になる。

いずれにせよ、全ての研究で便移植がホストの細菌叢をリプログラム出来るという点で一致しており、例えば細菌の多様性は移植後上昇する。しかし、治療効果をポジティブに後押ししていることが特定できる菌は、イタリアの治験で2種類特定できているが、カナダの治験では明確に特定できない。一方で、いずれの研究でも、効果と逆相関する菌を特定するのには成功している。例えば、肺ガンとメラノーマのチェックポイント治療の場合、Enterocloster citroniae, E. lavalensis and Clostridium innocuum などが消失することは、治療効果と明確に相関する。即ち、便移植で細菌叢のバランスを変え、免疫抑制に関わる菌を消失させられるかが成功の鍵になっている。

以上が結果で、細菌叢との相関のためにはまだまだ詳しい検討が必要だが、便移植は間違いなくホストの細菌叢をリプログラムして、ガンのチェックポイント治療に大きな貢献が出来ることは明らかになったと言える。

2026年2月1日

2000年に始まった再生医学のミレニアムプロジェクトの目標の一つは、自己免疫反応によってインシュリンを分泌するβ細胞が欠損した1型糖尿病の患者さんに、多能性幹細胞から誘導した膵島細胞を移植して機能を回復させるというテーマだった。他の目標と比べると、競争相手も多く、必要な細胞数も多いため、最も難しい目標だと思っていたが、昨年京大のCiRAと京大病院が既に臨床治験を行っていると聞き、うれしい限りだ。ミレニアムプロジェクトの生みの親とも言える京大元総長の井村先生は、現在95歳で全く歳を感じさせないほどお元気で、この前京大芝蘭会館で一緒に昼食をとりながら、坂口さんや山中さんを擁した京大再生研設立を手始めに、ミレニアムプロジェクト、そして今回ノーベル化学賞の北川さんを擁したWPIプロジェクト発足と続いた様々な事業の話で盛り上がったが、特に再生医学が当時期待した以上の進展を見せてくれていることを喜んでおられた。

この京大の膵島移植で用いられたのが、ハイドロゲルファイバーに出来た膵島を閉じ込めて、他家由来の膵島でも免疫反応を誘導できないように隔離する方法だが、免疫隔離法については様々な方法が開発されている。

しかし、隔離できたから長期間安全にインシュリンを作ってくれると期待するのは早いようだ。今日紹介するMITからの論文は、隔離に使われるゲルに対する異物反応を抑え長期に細胞機能を維持できるシステムを開発したところ、Allo=他家の細胞はこの方法で長期間維持できるのに、Xeno=他種になると隔離していても強い免疫反応が起こることを示し、細胞を免疫から隔離する方法はまだまだ完全でないことを示した研究で、1月28日 Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「Crystallized colony-stimulating factor-1 receptor inhibitor protects immunoisolated allo but not xeno transplants in primates(CSF-1受容体の結晶化した阻害剤は免疫隔離した他家細胞は守れるが他種になると守れない)」だ。

この研究では、サルiPS細胞由来膵島をハイドロゲルに閉じ込めて、膵島を破壊したサル(人間で言うとAlloになる)の腹腔内網囊に移植したとき、最初の50-60日目にはなんとか血中グルコースをコントロールできていても、100日たつとほとんど膵島の機能を果たさないことを示し、ハイドロゲルが必ずしも万能でないことを示している。この原因を探るために、1年後にゲルを取り出して中の細胞を調べると、案の定ゲル内の細胞はほとんど死んでいる。この失敗の原因は免疫隔離の失敗ではなく、ゲルに対する異物反応によりゲル内への様々な分子供給が滞るためであることを明らかにする。

異物反応は最初マクロファージにより引き金が引かれるので、マクロファージの活性化に関わるCSF-1受容体をブロックすることで、ハイドロゲルに対する異物反応を抑えられるのではないかと考えた。しかしCSF-1受容体阻害剤を投与し続けることは問題が多い。そこでCSF-1受容体阻害剤GW2580をまず結晶化して化合物がゆっくり放出されるようにし、この小さな結晶をゲルの中に膵島細胞と一緒に閉じ込め、膵島を破壊したサル網囊に移植した。すると今度は、ほぼ一年近く血中グルコースを正常に保ち、正常に機能することがわかった。1年後にゲルを取り出すと、ゲルに対する異物反応は抑えられており、阻害剤結晶も2%程度残存していること、そして閉じ込めた細胞の75%以上が生き残ってインシュリンを分泌していることがわかった。以上の結果、ゲル内のCSF-1受容体阻害剤結晶は、1年ぐらいは保持され異物反応を防いでくれることがわかる。京大ではハイドロゲルの線維が使われているが、もしこのような物理的方法で異物反応が防げるとしたら期待できる。いずれにせよ、ハイドロゲルを用いたAllo膵島移植の今後の課題が生体の異物反応抑制である事がよくわかる。

次に、免疫隔離と異物反応抑制が実現すれば、Xeno=即ち異なる種の膵島でも移植出来るかを調べている。このため、実際に患者さんに利用されたヒト膵島細胞をCSF-1受容体阻害剤結晶と一緒にハイドロゲルに閉じ込め、サルの網囊に移植している。ところが期待に反して、全くうまく働かない。1ヶ月後にゲルを取り出そうとすると基質化しており、組織から外れてこない。即ち同じゲルで異物反応を抑えているのに強い組織反応が起こって、中の細胞が死滅していることがわかった。

遺伝子発現や組織学的に調べると、自然免疫反応に加えて、CD4T細胞やBリンパ球の強い浸潤が起こっており、遺伝子発現のタイプから抗原に対する免疫反応が起こっていることがわかった。残念ながら、反応している抗原などについては全く解析できていないので、何故ゲル内の細胞が免疫反応を誘導するのかについては明らかでない。Xeno細胞からかなり強い抗原がゲル外に分泌されるのではと考察しているが、説得力はない。

以上、免疫隔離法を利用するときの異物反応の重要性と対処方法の開発は重要な貢献だが、明らかになったXenoとAlloの差は免疫学的には全く新しい課題として解いていく必要がある。