アルツハイマー病(AD)モデルマウスに40Hzの光と音を1時間暴露するとアミロイドプラークの除去が促進され、認知機能の低下が抑えられるという驚くべき論文を紹介したのはちょうど5年前になる(https://aasj.jp/news/watch/9864)。

今日紹介するマサチューセッツ工科大学の同じグループからの論文は、この現象が起こるメカニズムを詳細に検討した研究で、2月28日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Multisensory gamma stimulation promotes glymphatic clearance of amyloid(複数の感覚器へγ刺激を行うことでGlymphatic系によるアミロイドの除去を促進する)」だ。

タイトルにある Glymphatic は、脳内に形成された脳の老廃物を除去する脳脊髄液の循環系で、睡眠により促進され、またADでおこるアミロイド除去にも重要な役割を演じていると考えられている。同じグループの2019年の論文では、感覚神経を通して40Hzのγ波が中枢神経に発生すると、ミクログリアを活性することでアミロイドが除去される可能性が示されていた。しかし、最近になって Glymphatic の役割が明らかになったきて、ひょっとしたら40Hz刺激はこの系を活性するのではと着想したのだと思う。従って、この論文では最初から Glymphatic システムに焦点を当て40Hzの光と音の刺激の効果を調べている。

結果は期待通りで、40Hz刺激は脳脊髄液の流れを高め、アミロイドを除去する。そして、これが実際に Glymphatic システムに依ることを、液流をコントロールするアクアポリンノックアウトを用いて確認している。すなわち、Glymphatic が低下している場合、この刺激は効かない。また、この効果が80Hzでは全く出ないことも確認している。

さらに血管のライブイメージングを行うと、動脈の拍動の振幅が高まることで、さらに水の流れを促進していることを示している。

このように血管と Glymphatic をコントロール出来る脳細胞の候補は当然アストロサイトになるが、single cell RNA sequencing でアストロサイトの遺伝子発現を調べると、細胞膜上の蛋白質発現に関わる様々な遺伝子の発現が上昇し、その結果組織学的に Kcnk1 カリウムチャンネルが上昇するとともに、Glymphatic に重要なアクアポリン分子もアストロサイトの終足部への分布が促進されることを示している。

このようなアストロサイトの変化は勿論神経の40Hzの興奮に由来するので、最後に神経興奮とアストロサイトや血管の変化を綱部分子として、40Hz刺激で強く誘導される VIP と呼ばれる神経ペプチドが関わっていることを、ノックアウトや刺激実験で突き止めている。勿論、VIP だけではなく、40Hz興奮で様々な神経由来分子が分泌されると考えられるので、さらに検討が必要になる。

以上が結果で、半信半疑で紹介してきた研究も、メカニズムが徐々に明らかになると、かなり使えるのではと思えるようになった。

2019年の論文を紹介したとき、熊本の施設の看護師さんから、人間に使える可能性がないかと問い合わせがあった。ただその時は、人間での治験は全く出来ていないと伝えるしかなかった。

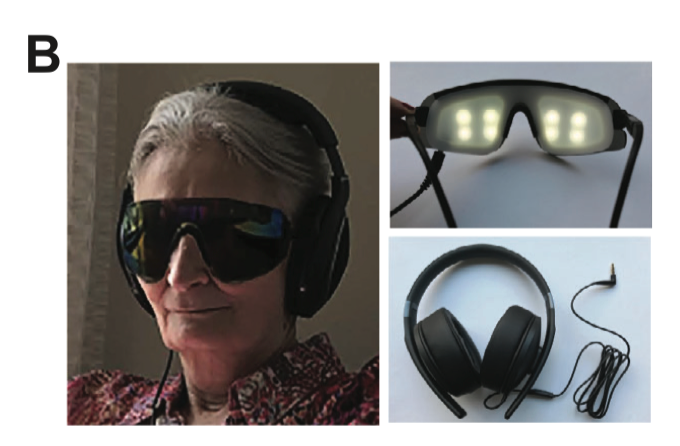

今回気になって人間への応用がどこまで進んでいるのか調べてみると、2編の論文が発表されていた。いずれも、3ヶ月は毎日1時間の刺激治療を問題なく受けることが出来、その結果、神経のネットワークが強まり、海馬の萎縮も遅らせることまで示されている。一編は同じグループだが、もう一編はジョージアテックからの論文なので、研究が拡がり始めた感がある。

最後にジョージアテックの論文で使われているシステムの写真を紹介しておく。