2023年5月29日

キラーT細胞は標的とT細胞受容体(TcR)コンプレックスを用いて結合し、細胞傷害因子を標的に注入すると、速やかに標的を離れ、次の標的へと移行する。この時、一旦形成されたTcRと標的側のMHC/抗原ペプチドとの結合(免疫シナプスと呼んでいる)は、次の標的へ移動するためには完全に解消する必要がある。この過程はこれまでTcRごと細胞内へ取り込まれるエンドゾーム形成で行われると考えられてきた。事実、多くの受容体はシグナルを受けた後、インターナライゼーションとして知られるエンドゾームへの取り込みが確認されている。

ところが今日紹介するケンブリッジ大学からの論文は、電子顕微鏡や高解像度顕微鏡を用いて免疫シナプスを観察、免疫シナプスは内部に取り込まれるのではなく、外部に切り出して標的側に残す、エクトサイトーシスによることを明らかにした研究で、5月26日号 Science に掲載された。タイトルは「Ectocytosis renders T cell receptor signaling self-limiting at the immune synapse(エクトサイトーシスが免疫シナプスでのT細胞受容体のシグナルの自己調節にかかわる)」だ。

免疫シナプスを可視化するため、TcRζにペルオキシダーゼを結合させ、標的とT細胞の相互作用を継時的に観察し、それを3D化するという地道な作業を800枚の電顕像を用いて行い、

T細胞は細胞外に飛び出した仮足上のTcRを用いて標的に結合すると、1時間ほどで免疫シナプスは1/5に減る。

この時、免疫シナプスは細胞外へ吐き出された小胞エクトゾームとして標的側に残る。

これまで考えられてきたエンドゾームへの免疫シナプスの移行は全く起こらない。

ことを明らかにしている。

あとは、エクトゾームにはシグナルが活性化されたTcR複合体が存在しているが、グランザイムのような細胞傷害性分子は存在せず、純粋に免疫シナプスを解消する目的でエクトサイトーシスが起こること、またエクトサイトーシス形成過程に、細胞膜に切れ目を入れるディアシルグリセロール形成が関わっていることを確認している。

結果は以上で、これまでの常識が、正確な観察の結果改められたことになる。免疫シナプスという言葉ができて久しいが、ようやく今になってシナプス解消機構が明らかになるとは、科学が常に事実の断片と想像でできていることを示している。

2023年5月28日

マクロファージはバクテリアなどを貪食して処理する必要があるが、その時カスパーゼ1活性化を中心とする強い炎症反応が起こり、自ら感染細胞が死ぬが、この様式がピロトーシスと呼ばれている。この時、ガスデルミンと呼ばれる分子が細胞膜直下で重合し細胞膜にチャンネルが形成されることで、周りに炎症性サイトカインを分泌し、防御に役立てるようにできている。ただ、ガスデルミン孔は大きな分子を通さない。これに変わって、NINJ1という膜蛋白が、炎症反応で活性化され、細胞膜に大き孔を開けることで、細胞がダメージを受けた警告としてはたらく 様々な大きな分子を周囲に分泌するのを助けている。

もちろん、これはピロトーシスの話で、アポトーシス、ネクローシス、ネクロプトーシス、フェロプトーシスと異なる様式の細胞死が存在している。ことほど左様に細胞が死ぬ時の様式は複雑で、解析が難しいが、これを理解することは炎症やガンなど、個々の細胞と組織や臓器といった社会的構造との関係を理解するために必須になる。

今日紹介するローザンヌ大学からの論文は、何故たかだか16KDという小さなNINJ1分子が、大きな孔を開けることができるのかについて、構造学的、細胞学的に検討した研究で、5月17日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Structural basis of NINJ1-mediated plasma membrane rupture in cell death(NINJ1による細胞膜の破壊による細胞死の構造学的基礎)」だ。

この研究ではまず、NINJ1の重合化がガスデルミンの活性化により引き金が引かれることを明らかにしている。すなわち、ガスデルミンが存在しない細胞ではNINJ1による孔もできない。メカニズムについてははっきりしていないが、まずガスデルミンによる孔が形成されることで、細胞のフォスファチジルセリンが幕の表に出ることでNINJ1が活性化されるのではと考えている。

この活性化が起こると、細胞外に突き出したα1、α2ドメインが膜内に突き刺さり、α1ドメインが細胞内のドメインと結合することで、分子が数珠繋ぎになり細胞膜状でフィラメントを形成する。以上のことが、高解像度顕微鏡やクライオ電顕を駆使して確認されている。

その結果、フィラメントだけでも幕に裂け目が形成されるし、またフィラメントが膜状でつながると、ジッパーのような構造、あるいは大きな孔が形成され、細胞膜が破綻することを見事に示している。

以上が結果で、構造学の研究はまとめてしまうと簡単だが、しかし多くの重要な情報が、構造の細部に隠されており、今後に生かされると思う。面白かったのは、このような膜状のフィラメント構造も、ほぼ完全にchatGPTと同じトランスフォーマーを用いているαフォールドで解読できる点で、専門家には当たり前かもしれないが、個人的には感心した。

これほど繊細な死ぬための仕組みを持つ必要性は、個と社会の関係を考える上でも面白いテーマだ。

2023年5月27日

Tumor necrosis factorは文字通り腫瘍壊死を誘導する因子として特定されてきたが、臨床応用では、炎症のメディエーターとして位置付けた研究が多く、主要壊死を目指した研究にはあまりお目にかかったことがない。

ところが今日紹介するチューリッヒ大学とバイオベンチャー・フィロゲンとの共同論文は、ガン組織に多く発現しているフィブロネクチンのスプライス型に対する抗体をTNFと結合させることで、典型的治療困難腫瘍グリオブラストーマを場合によっては根治まで持っていける可能性を示した研究で、5月24日号 Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「Targeted delivery of tumor necrosis factor in combination with CCNU induces a T cell–dependent regression of glioblastoma(腫瘍壊死因子の腫瘍組織特異的供給に抗ガン剤CCNUを併用することでグリオブラストーマのT細胞依存的萎縮を誘導できる)」だ。

このグループはガンに多いフィブロネクチンのスプライス型に対する抗体(L19)を様々なサイトカインに結合させ、グリオブラストーマへの効果を調べ、L19/TNFが高い腫瘍抑制効果を示すことを突き止めていた。

ただ単独投与では効果が完全ではないので、PD-1抗体、グリオブラストーマに最もよく使用される抗ガン剤CCNU、そして血管新生を抑える抗体B20をそれぞれL19/TNFと組み合わせてL19/TNFの効果が最大限になる組み合わせを探索している。

この治療はT細胞が関わると考えられるが、PD-1に対する後退はあまり効果がなく、実際にはCCNUと併用した時、最も高い効果が得られた。実際のデータでは、5匹中4匹で腫瘍の完全消失が観察されている。

そこでこの組み合わせの効果を組織学的に調べると、腫瘍の壊死とともに、免疫抑制的樹状細胞の低下及びT細胞の浸潤が見られる。すなわち、腫瘍が直接傷害されると同時に、炎症や免疫反応が誘導されることがわかった。

さらに、遺伝子発現を調べると、血管内皮の接着因子発現が上昇し、免疫抑制的なサイトカインやケモカインの発現が抑えられ、最終的に血管透過性が上昇、炎症性細胞が浸潤、免疫促進的環境が誘導されることがわかった。

以上の結果をもとに、L19/TNF+CCNU治療を6人のグリオブラストーマ患者さんに実験的に投与している。このうち5例はNGMTと呼ばれる最も悪性のグリオブラストーまで、再発例では腫瘍増大を止めることが望めない患者さんを選んでいる。

結果は上々で、治療を行えた5例前例で病気の進行を一定期間抑えることができ、1人の患者さんでは2年間全く再発なしに経過している。それ以外の患者さんも、ガンが再び増大しているが、平均生存期間が抗ガン剤だけの平均の4倍長く生存が可能になっている。

以上が結果で、名前の通り、TNFを腫瘍組織に濃縮することで腫瘍壊死、血管内皮活性化、炎症誘導、そしてガン免疫誘導を通して、総合的にガンを抑えてくれることが示された。まだ6例だが、期待できそうだ。

名前から考えるとガン治療の大本命になってもいいのに忘れていたTNFの復活なるか、注視していきたいと思う。

2023年5月26日

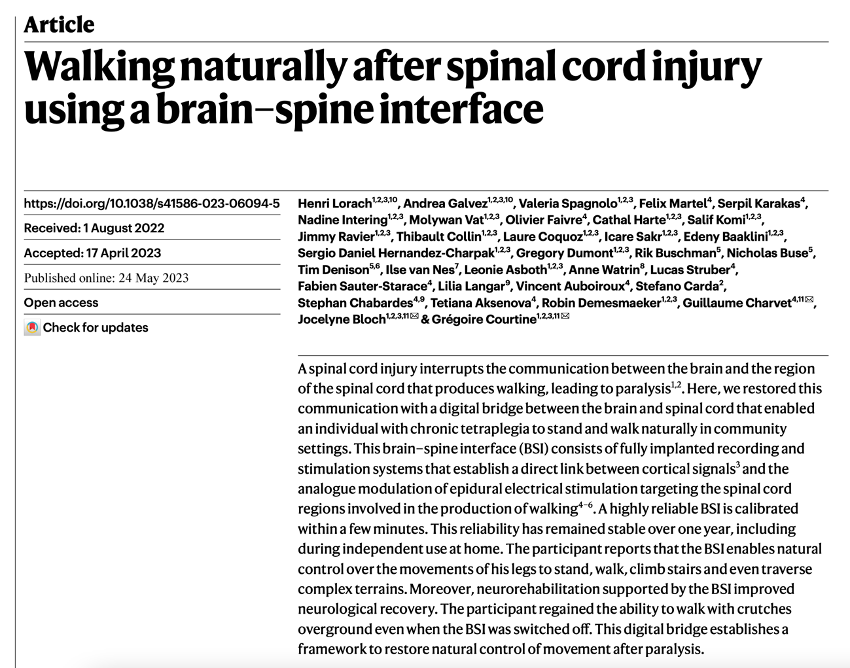

再生医療というと細胞移植が必要と思ってしまうが、残っている組織の機能を再建する方法も重要だ。例えば脊髄損傷では、脳との結合が切断されてしまった脊髄硬膜外に多数の電極を設置し、これをコントロールして脚を動かすという治療法がスイス・ローザンヌで開発され、現在臨床治験が進んでいる(これまで三回にわたって紹介している。1. https://aasj.jp/news/watch/8993 ;2. https://aasj.jp/news/watch/9166 ;3. https://aasj.jp/news/navigator/14111 )。ただ、これまでの研究では脊髄を刺激して脚を動かすことにフォーカスしており、脳との結合がない、すなわち自覚のない運動で終わっていた。ただ、同じグループは着々と研究を進め、今度はこの脊髄刺激系を脳と結合させるデバイスを開発して、完全に自覚された運動回復へ向け着実に研究を進めていることを5月24日 Nature にオンライン掲載した。初め紹介しようと思ったが、このような大きなトピックスは、様々なメディアで紹介されているので(例 https://www.tokyo-np.co.jp/article/252215 )、「着実に研究が進んでいる」と言及するだけにする。

代わりに紹介したい論文は、同じNatureにオンライン掲載されたUniversity College Londonからの論文で、様々なシグナルのハブとなっているPI3Kα分子を特異的に活性化できる小分子化合物の開発研究で、タイトルは「A small-molecule PI3Kα activator for cardioprotection and neuroregeneration(心臓保護及び神経再生に利用できるPI3Kα活性小分子化合物)」だ。

PI3Kはインシュリン受容体をはじめ、様々なシグナルにより活性化されるハブ分子で、活性化されると細胞膜のフォスファチジルイノシトールをリン酸化(PIP2からPIP3へ)、この結果、下流のAKTを活性化し、細胞の代謝や増殖に必須の因子だ。多くのガンでこの分子の変異が認められており、これまでPI3K阻害剤については研究が進んでいたが、活性化する分子についてはPDGFRの細胞内ドメインに対応するリン酸化ペプチド以外は報告がない。

この研究はアストラゼネカ社との共同になっており、45万種類の化合物を、膜状に再現したPIP2のリン酸化を指標にスクリーニングし、1938と呼ぶ化合物が、PI3Kα特異的に活性化することを発見する。

構造学的に作用機序を調べ、様々な試行錯誤の結果(論文を読むとこの過程が最も難しかったように見える。例えば分子を結晶化しても1938が結合していないなど)PI3Kの2つの分子の結合を阻害する分子構造変化を誘導することでp110を活性化状態に誘導することを示している。このため、正常PI3Kαのみならず、ガン変異が起こった分子もさらに活性化することができる。

この分子を細胞に加えると、多くの分子がリン酸化などの変化を受け、細胞の代謝が上昇し、増殖が誘導できる。そこで、この化合物の特徴を生かすため、心筋梗塞の後、血流が再開した後に、活性酸素などの作用で起こる細胞障害からの保護と、神経損傷後の再生に使えないか、動物モデルで検討している。

結果は期待通りで、再還流後の心筋梗塞部位の進展が1938投与群では半分程度に抑えることがでる。また、坐骨神経を挫滅させた後の神経再生を、2倍以上回復させることができる。このように、細胞の保護だけでなく、細胞を活性化して再生を誘導することができることが示された。

以上、機械的機能再建や、化合物を用いた残存細胞の活性化など、着実に研究が進んでいることは、心強い。

2023年5月25日

モリエールの戯曲「病は気から」は、シャルパンティエによりオペラにもなっている。この戯曲に詰め込まれた不勉強な医師に対する風刺をオペラで表現できるのか聞いてみたいと思うが、まず上演機会はなさそうだ。モリエールの医師に対する風刺の極め付けが、口頭試問で「なぜアヘンは睡眠を誘導するのか」と聞かれた学生が「睡眠物質を含んでいるからです」と答えて一同納得するシーンだろう。考えてみると、現代に生きる私たちも、適当な言葉に置き換えてわかった気になっていることが多い。

その例が活性酸素だろう。活性酸素や酸化ストレスというと、細胞障害性の要因として一般の方にもよく認知されている。私自身も活性酸素と聞くと、核酸からタンパク質まで様々な変化が起こると想像し、この結果鉄依存性フェロプトーシスに至るなと考えるが、よく考えると内容より名前に置き換えて理解しているだけだと反省する。

今日紹介するハーバード大学からの論文は、活性酸素によりタンパク質が受ける変化を網羅的に調べ、その中から活性酸素の量を検出して生産を調節する仕組みを明らかにした研究で、名前に置き換えて理解してきた私はこの論文を読んでモリエールの戯曲を思い出し反省した。タイトルは「Systematic identification of anticancer drug targets reveals a nucleus-to-mitochondria ROS-sensing pathway(抗ガン剤の標的の網羅的特定により、核からミトコンドリアへとつながる活性酸素検出経路が明らかになった)」だ。

この研究では活性酸素が上昇することが知られている抗ガン剤によりおこるタンパク質の変化を、活性酸素により活性化されるアミノ酸システインの変化に注目して調べることで、活性酸素により変化する可能性があるタンパク質のリストを作成している。

もちろんシステインの変化だけでは、様々な要因で起こるので、還元剤処理により戻る変化、またタンパク質を直接過酸化水素に曝した時の起こる変化などをあわせて、最終的に微小管安定化に関わる抗ガン剤auranofinによる核内タンパク質の変化が、同じタンパク質を直接過酸化水素水に曝した時の変化とほぼ一致すること、を明らかにする。すなわち、auranofinは核内の活性酸素を上昇させ、それ自身が抗ガン作用の一翼を担っていることを明らかにする。

次に、auranofin処理によりシステインが変化する分子の中から、DNA損傷に反応するキナーゼCHK1分子が、過酸化水素によって活性化されることに注目し、この分子に絞って研究を進めている。

すなわち、活性酸素による活性化されるということは、活性酸素の核内センサーとして働いている可能性がある。しかも、DNA損傷に反応する細胞周期チェックポイント分子であることから、この分子により細胞内活性酸素のレベルが調節されている可能性がある。実際、CHK1活性を阻害すると、細胞内の活性酸素は上昇を続けることから、この分子がセンサー及び調節因子として働いている可能性が裏付けられた。

そこで、CHK1の標的分子を、CRISPRで網羅的に特定したauranofin抵抗性を付与する分子の中から探すと、ミトコンドリアの翻訳に関わる分子SSBP1が特定された。

長い話を短くして結論だけ紹介すると、活性酸素レベルで活性化されるCHK1はSSBP1のセリン67をリン酸化し、これによりSSBP1のミトコンドリアへの移動と、翻訳への関与が阻害され、その結果ミトコンドリアの呼吸チェーン分子の翻訳が低下することで、活性酸素のレベルを低下させることを明らかにしている。

以上が結果で、同じようなサーキットが、活性酸素により変化した多くのタンパク質でも個別に存在することを示唆している。もちろん重要度では、直接活性酸素生産のフィードバックループを形成できるCHK1/SSBP1が高いが、活性酸素という名前で隠された詳細の解明がいかに重要か、モリエールを思い出しながら反省した。

2023年5月24日

アルツハイマー病(AD)がβアミロイド(Aβ)の蓄積により引き金が引かれることについては、AβやAβの切断に関わる遺伝的変異による家族性ADの存在から明らかだが、アミロイド蓄積だけでは神経変性にまで至らないことが、Aβ切断に関わるPresenilin遺伝子変異を持ち、Aβが脳内に蓄積していても、APOE3の特別な変異が加わるとTau異常症が抑えられている患者さんの発見でわかっている。

このAPOE3変異がなぜAβ蓄積からTau異常症を防ぐかについては以前紹介した様に(https://aasj.jp/news/watch/11677 )変異によりAPOEとプロテオグリカンとの結合が低下、その結果APOE受容体のシグナルに何らかの変化が起こる結果ではないかと考えられていた。

今日紹介するハンブルグ大学とハーバード大学が共同で発表した論文は、Aβの変異を持ち、さらにTau異常症が進んでいるにもかかわらず、神経変性が抑えられる突然変異とその機能にいて調べた研究で、5月15日Nature Medicineにオンライン掲載された。タイトルは「Resilience to autosomal dominant Alzheimer’s disease in a Reelin-COLBOS heterozygous man(Reelin遺伝子のヘテロ変異を持つ男性は遺伝的アルツハイマー病に対する抵抗性を持つ)」だ。

タイトルにあるReelinと呼ばれる分子は、大脳の神経移動により、美しい層構造が形成されるために必須の分子で、この分子のシグナルにAPOE受容体やLDL受容体が関わることがわかっている。

この研究では、家族性ADの原因になるPresenilin遺伝子変異を有しているにもかかわらず、ADの発症が遅れている男性の患者さんのゲノムを調べた結果、Reelin遺伝子の変異を特定したことに始まる。

AβとTau異常症の関係が切断されるAPOE3変異の患者さんと異なり、この患者さんではAβ変異だけでなく、Tau異常症が進んでいるにもかかわらず、神経変性が抑えられている。

この患者さんが亡くなられてから行われた解剖での脳所見を、APOE3変異を持つ患者さんの解剖所見と比べると、リン酸化Tauの発現が脳の広い範囲で進んでいることも確認している。

ReelinもAPOEもAPOE受容体と結合するので、同じシグナルに収束するかと一見思えるが、異なる病理変化が起こっていることは、極めて面白い。そこでこのReelin変異を生化学的に検討するとともに、同じ遺伝子変異を導入したマウスを作成し、このマウスとTau異常症マウスを掛け合わせ、変異Reelin遺伝子の効果を調べている。

まず生化学的には、変異Reelinは細胞膜のglycosaminoglucan(GAG)との結合が高まっており、その結果Reelinと結合するAPOE受容体とLDL受容体の下流で働くDAB1のリン酸化が高まっている。おそらく、細胞膜にReelinが結合しやすくなることで、Reelinのシグナルが高まる変異であることがわかる。

この変異を導入すると、マウスは正常に生まれてくるが、オスでは神経細胞のDAB1リン酸化が上昇しており、小脳の神経細胞数が上昇している。

次に、この変異をTau異常症変異と掛け合わせると、患者さんでははっきりしなかったTauリン酸化の抑制も見られることが明らかになった。また、Tau異常症による症状も改善することがわかった。

結果は以上で、患者さんではTau異常症の進行も見られてはいるが、変異Reelinは受容体のシグナルを高める結果、Tauリン酸化と共に神経死を抑制できるという結果が示された。とするとAPOE3変異も同じ土俵で説明できる可能性がある。

このように1人の患者さんの結果から、ADに対する全く新しい治療標的の可能性が示された重要な研究だ。

2023年5月23日

これまでの研究で匂いとうつ病の関係が指摘されている。うつ病になると嗅覚が低下するし、うつ病の人では嗅球の大きさが減少している。また、嗅覚がなくなった人の3割はうつ病を発症する。事実、Covid-19の後遺症で嗅覚が低下した結果、急速にうつ病が増加したことも指摘されている。逆に、嗅覚を訓練するとうつ病が改善することも知られている。

これらの原因は、嗅球が発生源の早い周期のγ波が、梨状葉皮質や、扁桃体などの辺縁系に伝わって、感情や意志を調節するからではないかと考えられている。今日紹介するハンガリーのセゲド大学からの論文は、嗅球から梨状葉皮質へ伝えられるγ波を調節することで、うつ病症状が変化するかどうか調べた研究で、5月7日 Neuron にオンライン掲載された。タイトルは「Reinstating olfactory bulb-derived limbic gamma oscillations alleviates depression-like behavioral deficits in rodents(嗅球から辺縁系へ伝播するγ波が齧歯類のうつ病葉症状を改善する)」だ。

これまでも、鼻腔を蓋したり、嗅球を傷害したりしてうつ症状を誘導する実験は行われていた。この研究では、まず嗅球から梨状葉へのシナプス結合を結断すると、γ波が辺縁系に伝わらず、例えば甘い水を飲んでも喜ばない無快感症に陥ることを確認する。

その上で、発生するγ波のみを、逆相のγ波で梨状葉を刺激することでキャンセルし、γ波が関わる脳機能を調べている。このためには、嗅球のγ波を検出し、これを逆相にして梨状葉へインプットする閉鎖回路が設計され使われている。

これにより、神経細胞全体ではなく、γ波のみの機能が明らかになるが、結果は明瞭で、無界干渉及び不安神経症が誘導される。

この条件で、ケタミン治療を行うと、γ波が抑えられていてもうつ症状が改善することから、ケタミンがγ波の下流で調節されるイベントに効果があることがわかる。

逆に、他の方法でうつ状態を誘導したとき、今度は逆相ではなく、同じ相のγ波の強度を強めると、うつ症状が抑えられることが明らかになった。

以上が結果で、電気的にγ波のみを特異的に変化させる方法でうつ状態とγ波の関係を調べたことがこの研究のハイライトになる。この結果、これまで現象論的に示されてきた、匂いとγ波の関係が明らかにされ、今後直接嗅球に働きかける治療も可能になる予感がする。単純だが面白い研究だ。

2023年5月22日

一般の人はセラミドというと皮膚の保湿といった良いイメージが多いと思うが、代謝について少しでも勉強すると、セラミドは危険な脂質というイメージを持つ様になると思う。実際、セラミドがインシュリン抵抗性、脂質異常、そして真血管障害に関わることは臨床的にもよく知られている。

今日紹介するスイス・ローザンヌにある工科大学からの論文は、セラミドが筋肉のタンパク質の貯留を促進し、ミトコンドリアのエネルギー代謝異常を誘導することで、老化によるサルコペニアの原因になっていることを示した研究で、5月17日号 Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「Inhibiting de novo ceramide synthesis restores mitochondrial and protein homeostasis in muscle aging(新たなセラミド合成を抑えることで筋肉でのミトコンドリアとタンパク質の恒常性を回復できる)」だ。

老化が進むと、筋肉ではタンパク質の沈殿が見られる様になり、それに伴いミトコンドリアの酸化的リン酸化が抑制される。この研究では、最初からこの変化を誘導する原因が、筋肉内にセラミドが蓄積するからではないかと考えた。

老化を含むさまざまな筋肉障害の筋肉での遺伝子発現を調べると、全てでセラミド合成経路に関わる分子が上昇していることをまず確認している。そして、この上昇は筋肉内のタンパク質の貯留と、ミトコンドリアの酸素消費が低下することを明らかにしている。

次に、この相関に因果性があるか調べる目的で、セラミド合成経路を阻害すると、ミトコンドリアの酸素消費量やタンパク質停留が正常化する。

次に筋肉老化を止めることができるか、モデル動物として線虫にセラミド合成阻害剤を添加すると、さまざまな代謝が改善し、筋肉の老化を止めるだけでなく、寿命も少し伸ばすことができる。

そこで、老化マウスを用いてセラミド合成阻害剤投与、あるいは筋肉得意的に合成酵素をノックダウンすると、老化に伴う酸化的リン酸化の低下が正常化し、またタンパク質の凝集も抑えることができる。これは、セラミド合成を阻害することで、さまざまなシャペロンの合成が上昇し、タンパク質の折りたたみが正常に進むためで、ほとんどのシャペロンの合成は上昇する。

最後に、実際の臨床に使えそうなセラミド合成阻害化合物を探索し、3種類のリード化合物を特定して研究を終わっている。

以上が結果で、要するに老化によりセラミド合成が上昇することが、サルコペニアの最も重要な原因であることを示した点は重要だ。セラミド合成阻害剤を長期的に内服していいのかどうか、臨床的にはわからないが、サルコペニアが防げるとすると、私たち高齢者には朗報だ。

2023年5月21日

乳ガンでは、BRCA1のように遺伝子変異の関与ももちろんあるが、分子標的薬の対象になっている遺伝子の多くは、変異というより発現が高まっている場合が多い。この発現上昇の一つの要因が、遺伝子増幅、すなわち特定の遺伝子が染色体から離れて独立して増殖しコピー数が増加することによる場合が多い。しかも、いくつかの遺伝子がセットで増幅することで、乳ガンの増殖を支える。

今日紹介するハーバード大学からの論文は、乳ガンでこのような遺伝子セットの増幅が起こる大もとの原因はエストロジェン受容体がゲノムに結合して転写を誘導するときに起こるDNA切断、それに続く染色体転座が誘引となっていることを示した研究で、5月17日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「ERα-associated translocations underlie oncogene amplifications in breast cancer(エストロジェン受容体αに関わる染色体転座が乳ガンのガン遺伝子増幅の背景にある)」だ。

この研究では800近い乳ガンの全ゲノム解析を行い、遺伝子増幅の数、サイズ、場所を詳しく調べ、典型的乳ガン遺伝子のHER2やサイクリンD1をはじめ、Mycを含む様々な転写に関わる遺伝子の増幅を確認している。すなわち、乳ガン増殖に関わる遺伝子が比較的特異的に、しかもセットで増幅している事がわかる。

次に、この増幅を誘導するメカニズムを、増幅遺伝子の前後の配列から調べると、まず染色体転座が先にあり、この転座により中心体が2箇所できた異常染色体が形成され、分裂時に姉妹染色体が正確に分離せずに股裂き状態になり、切れた染色体から独立したゲノム断片が形成され、これが染色体外遺伝子として増幅することを突き止めた。この結果、例えば17番と11番染色体の転座の場合、乳ガン標的としてお馴染みのHER2とサイクリンD1遺伝子がセットで増幅してしまうことになる。

しかし、分裂時の転座はどこでも起こりうるのに、乳ガンを調べると、都合よく乳ガンの増殖に関わる遺伝子間で転座が起こり、増幅が起こっている。このように転座が集中する部位は、エストロジェン受容体により遺伝子発現調節を受けているところなので、エストロジェン受容体が転写を誘導する時、ゲノムが切断されやすくなるのではと考え、様々な実験を行っている。

その結果、確かに転座が集中する部位にエストロジェン受容体が結合しており、またエストロジェン受容体結合部位に切断が入りやすくなることを実験的に確認している。

最後に、エストロジェン受容体による切断、転座がいつ発生するのか、中心体を持たない染色体の発生を指標に時期を特定している(染色体が股裂きになる原因は点在により中心体を二つ持つ染色体が発生するためだが、この結果中心体を持たない染色体が同時に発生するので、こちらが存在するかどうかを調べて染色体分断が起こったかを調べている)、結果だが、ガン発生より前、閉経までの生理サイクルでエストロジェンが上昇するときは常に、切断、転座、染色体分断、増幅の危険性が存在することを突き止めている。

以上、この研究は、乳ガンの遺伝子増幅が、閉経まで継続する月経周期で起こるエストロジェン上昇により、繰り返し繰り返し誘導されていることを示している。少なくとも私にとっては全く新しい視点で、DNA修復異常をしめすBRCA変異などでは、最終段階まで進む確率が高くなる理由もよくわかった。

2023年5月20日

デヴィッド・ヒュームについて書いて以来、ずっとカントの著作と格闘している。これまで何回か読んだカントだが、特にヒュームを自分なりにしっかり整理した上で読み直すと、面白いし、問題もよくわかる。ただ、彼の著作だけでなく、彼に関する本も読もうとすると、カントについて書けるようになるまでまだまだ時間がかかる。

そこで最近世界中が大騒ぎしているChatGPTをとりあげることにした。GPT(generative pre-training transformer)と呼ばれる言語処理についてはこのHPで2度取り上げたことがある(後述)が、今のChatGPT騒ぎはレベルが違う。そこでこのAIの概略について理解しようと、Stephen Wolframが書いた「What is ChatGPT doing・・・」を読んでみた。

Stephan WolframさんがChatGPTについての彼の考えをわかりやすく示した本。Kindle版は無料。

Stephen Wolframは、自然現象のcomputer reducibility 理論や、物理法則を統合するためのハイパーグラフで有名な物理学・数学者で、そんな超有名な科学者が書いた解説書ということで飛びついた。大変優れた解説書で、ChatGPTの原理、可能性、課題などがうまく整理され、「ChatGPTは文章の次にくる単語を確率論的に予測するだけ・・・」などといった舌足らずの説明とはまったくちがう。

彼は、ChatGPTを言語や人間の思想という観点からも述べており、これを読んでいるとき、「ヒュームの哲学はChatGPTに具現しているのではないか、またカントによるヒューム批判がChatGPTの限界として具体的に示せるのではないか?」という突拍子もないアイデアが浮かんできた。すなわちGPTのような人間の言語世界を包含できるようなシステムは、例えば「人間の知性や理性が全て経験の結果か」といったヒュームの哲学的提起を、「GPTはどこまで人間か?」という課題に置き換えているのではと考えた。そしてこれが可能なら、ヒュームの概念は人工知能上で確かめることができることになり、合成哲学や哲学の実験哲学まで可能にする新しい道が開ける。もちろん哲学だけではない。人工知能に様々な機能を表象させることで、人間の脳や言語とは何かを合成的に知る事ができるのでは、とまで考えるようになった。このようなわけで、カントによるヒューム批判をChatGPTから眺めることを、生命科学の目で読む哲学書番外編にすることにした。

Wolframさんの「What is ChatGPT doing?」の要約

Open AI社のGenerative Pre-trained Transformer (GPT)-3.5ベースのChatGPTが公開されたのは2022年の暮れだが、瞬く間に世界1億人以上の人たちの心を掴んだ。これは単に便利だというのではなく、生成AIが「あなたの頭の中で構想し疑問に思ったことを、あなたの代わりになって、明瞭に、しかもわかりやすくあなたに提示してくれる」ポテンシャルを持つからだと思う。

なぜこれが可能かについてのWolfram博士の説明は以下のとおりだ。

「The first thing to explain is that what ChatGPT is always fundamentally trying to do is to produce a “reasonable continuation” of whatever text it’s got so far, where by “reasonable” we mean “what one might expect someone to write after seeing what people have written on billions of webpages, etc.” Wolfram, Stephen. What Is ChatGPT Doing … and Why Does It Work? (p.8). Wolfram Media, Inc. . Kindle 版.

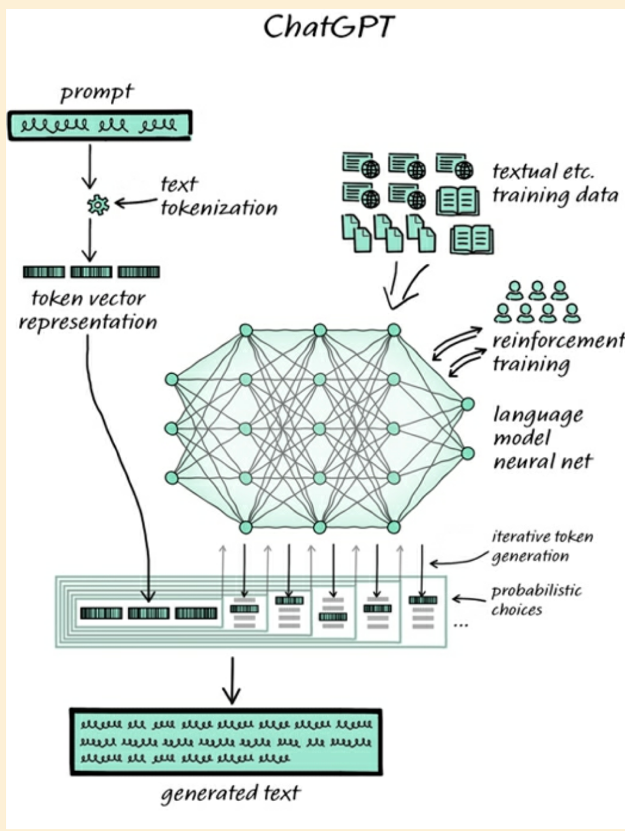

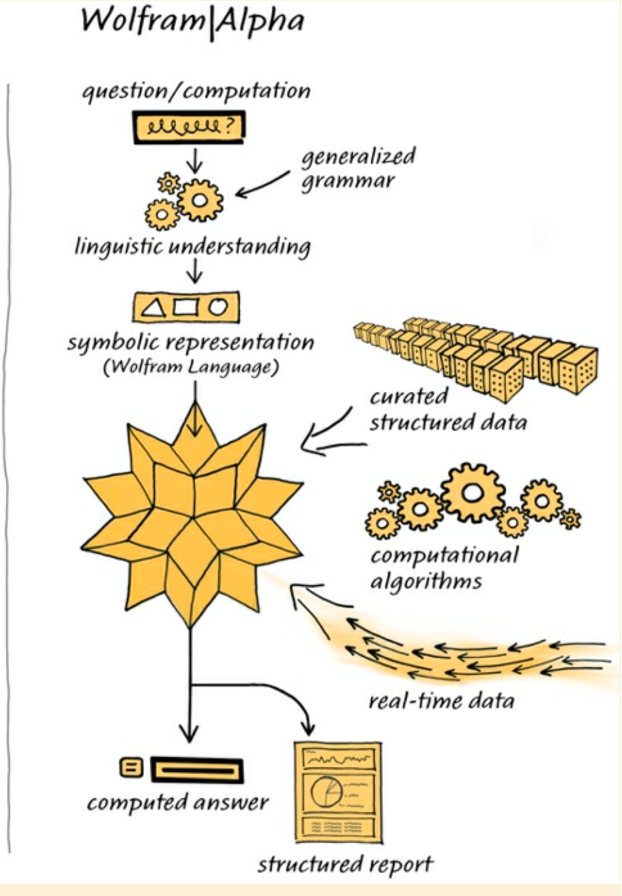

すなわち、「ChatGPTは与えられた文章を、なるほどと思えるように正しい文章で続けることができるように訓練されたニューラルネット」で、極めてシンプルな課題をこなすためのAIと考えればいい。ただ、これを可能にするために、ChatGPTは1700億を超すネットワークを擁し、学習した膨大な文章から、文章を構成する単語同士の関係を自分で読み取り、embeddingと呼ばれる数値化により、単語同士の関係を膨大な次元空間の中に配置し、文章が与えられると、トランスフォーマー(アテンション)と呼ばれる機能を用いて、最も蓋然性の高い続く文章を新たに紡ぎ出す。これらプロセスは自動で行われるが、こうして紡ぎ出された文章の意味がとれるかどうかは、最終的に人間がレビューし絶え間なくフィードバックを受けている(図は、彼の本から抜き書きしたもので、説明については直接彼の本を読んでほしい)。

WolframさんがChatGPTの説明に用いた図

Wolframさんの説明によると、ChatGPTは数千億の単語を文章(すなわち意味のあるつながり)として学習しており、このデータのなかの単語はさまざまなパラメーター数値で定義される個々のtokenとしてネットワークの中に表象されている。このパラメータはそれぞれの単語の言語空間の中の位置を表しており、これに基づいて文章がデコードされ、またエンコードされている。

こう理解すると、ChatGPTは与えられたニューラルネットのアルゴリズムに従い、膨大な文章を経験し、その経験により発達し(ネットワークのつながり強度を変化させる)、経験が深まれば深まるほど、どんな質問にも、文章的に意味のある答えを出すことができるようになることがわかる。

ChatGPTの場合、意味的に矛盾のない文章を作成することが最優先課題で、質問の答えは全て学習した文章の中から紡ぎ出されるため、常に正しい答えが出るわけではない。実際ChatGPTでは質問に対し間違った答え(例えば日本の首相の出身大学)出すことがよく問題にされるが、これは経験した中(おそらく英語)に、岸田首相と早稲田大学を結びつける文章がなかっただけで、その結果ネットワーク内で見つけた確率論的に最も関連の深い要素を、意味が損なわれないことのみを主眼に答えとして紡いでいるからになる。

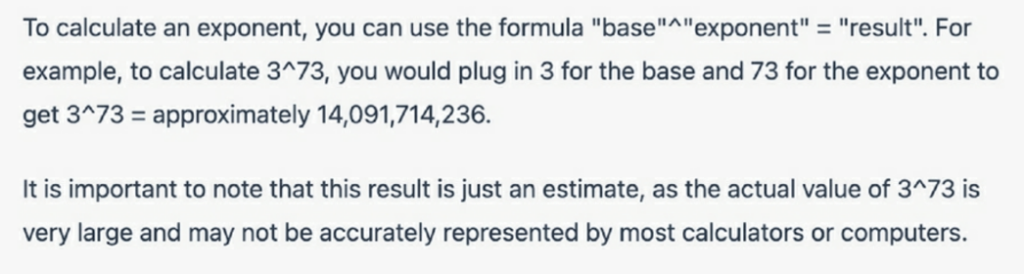

おそらくChatGPTで使われる確率論的処理の問題を最もよく表すのが、計算のような抽象的な処理が苦手な点だ。Wolframさんは「3の73乗を計算せよ」という課題を例として挙げている。あえて訳すのは控えるが、ChatGPTの答えは

だそうだ。すなわち関連する文章を見つけてきて答えを出しており、決して計算はしていないことがはっきりする。自分の問題を誤魔化すため、与えた答えがかならずしも正確ではないことまで断って予防線を張るのも怠らない。実際の答えは遥かに膨大な以下の数字になる。

しかし、計算という抽象的作業を避けて、ひたすら文章の中に答えを見つけようとするのは面白いし、間違っていてもともかく答えを出すのにも驚く。ただ、必ず答えを出さなければならないというChatGPTの使命は、間違うとChatGPTを神やビッグブラザーの位置に押し上げる心配もあるので注意が必要だ。

デビッド・ヒュームの経験論とChatGPT

私の理解はすこし歪んでいるかもしれないが、上記のようにChatGPTを理解してしまうと、ChatGPTは人間の知性や理性を言語的経験のみで形成できることを示すための壮大な実験のように見える。人間と機械を区別するためのチューリングテストは有名だが、感情要因を引き算して残るのが、知性や理性で、それをもとに人間と機械を区別できるかがこの課題で問われるとすると、おそらく現在のChatGPTはチューリングテストをクリアしているのではないだろうか。すなわち、1億人以上の人が利用して、Chatを繰り返しているとすると、この実験は大成功に終わっている。

しかも人間と同じ知性や理性が、感覚を通さずに言語化された経験のみで獲得できることまでChatGPTの成功は明らかにした。こう考えた上でWoframさんの解説を改めて思い起こすと、ChatGPTがめざしている課題、すなわち経験のみで人間と同じ知性を形成させる可能性は、そのまま前回紹介したデビッド・ヒュームの経験論(https://aasj.jp/news/philosophy/21273 )の課題とオーバーラップする。

前回書いたヒュームの哲学をおさらいしてみよう。彼の思想は3つの柱からできている。まず、人間の知性や理性の起源は全て経験に由来する。さらに、デカルトにはじまる合理主義哲学の根幹である、外界と対峙する自己を否定し、自己とは各個人の基質(タブラ・ラサ)に集められたそれまでの経験の塊でしかないと言ってのける。そして最後に、個人の経験と他人の経験との共通性は、それぞれの事象の背景にある因果性(事象同士の関係)が保証していると考える。ただ、この因果性とは決してyes/noと白黒をつけられるものではなく、一定の蓋然性の枠で考えるべきだとした。

ヒュームの思想3本の柱を踏まえた上で、ChatGPTをもう一度見直してみよう。1700億結合を持つニューラルネットがその基礎にあるが、各結合の度合いは経験を通して変化し、学習した言語世界を大きな統計データとしてネットワークに保持する。従って経験によりネットワークの結合性は変わり(この変化が言語世界を表象する)、経験が異なればネットワークの独自性も生まれるが、経験なしにはネットワークは存在しない。すなわち、ニューラルネットという基質は同じで、経験により異なる知性や理性が生まれることを実験的に示している。そして、今日の自分は新しい経験を経た明日の自分と異なっているという点でも、ヒュームの自己概念と同じだ。

言い換えると、ヒュームの経験論を徹底的に単純化するとChatGPTになる。ヒュームにとって経験を受け入れるニューラルネットワークに相当するものがなんだったか明確ではないが、我々が今考える脳と同じような基質を想定していたのではないだろうか。もちろん人間の脳とChatGPTとの大きな相違は、ChatGPTの場合、全ての経験が言語だけを通して学習される点だ。人間に例えれば、視覚、聴覚、触覚など全ての感覚がないが、直接脳内に文字列をインプットする仕組みを持っていることになる。しかし、言語世界がインプットできれば、それぞれの単語や文章の意味を教えなくとも、言葉の並びの法則から、言葉や文章を意味のレベルで整理し、保持することができる。ChatGPTがそれを意味として認識する必要は全くないが、そこから生まれる文章は(間違っているかどうかは別として)我々が意味を持つと判断できるように設計されている。

この事実は、言語世界に、視覚や聴覚も含め人間の感覚が表象として組み込まれており、見なくとも聞かなくとも、ChatGPTが人間の感覚や知性を経験させることが出来ることを意味する。このように、ChatGPTという実験が、まさに言語とは何かについても、新しい切り口を与えてくれるとがわかる。

加えて、ChatGPTが学習した文章から、自動的に単語同士の統計学的関係性を計算し言語世界を表象していることにも、ヒュームが重視した因果性概念との一致を感じる。すなわち、ChatGPT内での言語要素の関係性と確率は、そのまま言語世界に表象された様々な現象の関係を因果性も含めて表している。見た目は大きく違っているように思えるが、ヒュームが主観的経験の共有化のために必須と考えた、事象間の因果性にかかわる蓋然的因果関係の概念が、全く新しい形でChatGTPのトークン間の関係によみがえっているように感じる。このように、ChatGPTこそ、「経験論でどこまで人間の知性を説明できるか?」というこれまでの哲学的課題に対する初めての実験的チャレンジではないかと思う。

ChatGPTに具現した経験論がどこまで人間の理性を説明できるのか?カントのヒューム批判。

このようにChatGPTを究極の経験論として位置づけると、次の問題は当然「人間の理性は経験だけで説明できるのか?」というカントのヒューム批判をChatGPTに当てはめることになる(哲学としては次回カントについてまとめるまで待ってもらうとして、ここでは極めて単純化して話を進める。)カントにとっては経験だけで人間の理性が形成できるとは考えられなかった。例えば、万人共通に持つ空間や時間の概念、人間が生きるための目的や道徳のような実践原理、さらには美や生命など、経験だけで獲得されるとは到底考えられなかった(絶対理性としての時空概念は人工知能と絡めてあまり議論されない様に思うが、AIに道徳があるのか、美の概念があるのか、などについては常に議論が続いているのを思い出そう)。

そこでカントが最初に持ち出したのが、経験を超えた絶対的理性の数々で、その例として、すなわち先見的な理性として示したのが、空間と時間、そして数学的概念だった。ただ、空間や時間認識が、絶対的理性の形式なのか、ヒュームが考えたように実際には経験から判断できるのか、哲学的議論だけで結論を出すのは難しい。結局、カントが主張するように、経験とは別に絶対理性が存在するという考えが正しいのか、正しくないのかは本当はわからないままだ。

例えばChatGPTに我々と同じ空間認識に従った絵が描けるという事実は、カントが絶対的理性様式として考えた空間概念を、経験論の塊であるChatGPTも表現できることを示しているように見える。しかしこれはChatGPTに我々の言語世界が包含され、その言語世界に我々の感覚が表象されているとしたら当然のことだ。

では、カントの経験論批判は的外れなのか?ここで思い出してほしいのは、Wolfram さんがChatGPTの最大の問題として指摘している、計算ができないという特徴だ。すなわち、事象の抽象的処理ができない。1+1ですら、言語世界の中に存在している文章の中に答えを求める必要がある。1+1であれば、2という答えが様々な文章に書かれており、例えば3と答えた文章も混じっていたとしても、確率論的に2という答えに到達できる。しかし、3の73乗のような計算になると、いかに数千億の単語を学習していたとしても、見つかるはずはない。

数学と同じで、空間や時間も基本的には抽象的形式といえる。とすると、カントは見事に究極の経験論ChatGPTの抱える問題を見通していたことになる。すなわち、経験した事象の蓋然的関係性だけでは、抽象的な理性は生まれようがない。重要なのは、確率的言語モデルだけで経験した人工知能では、抽象的処理が難しいことを実験的に示せるという点で、ここに新しい哲学の可能性が示されている。

では、抽象的な処理はAIには不可能なのか?もちろん可能で、これにチャレンジしているのがWolfram さんだ。彼はcomputer reducibleな世界、すなわち計算式で全ての世界を表現するためのWolfram言語システムを開発している。私は詳細について理解しているわけではないが、彼の本の最後に、ChatGPTの目指すところと、Wolfram/alphaが目指すところが対比されているので紹介したい。

まず驚くのは、統計的言語モデル全盛の時代に、自然言語に計算処理を適用するため、文法、すなわちシンタックスベースの処理システムを導入している点だ。このように、この人工知能は全ての合理世界を計算可能性で判断し、計算可能な世界を構築していく。まさにチューリングマシンの思想を究極まで追求しているように思える。

ここで行われる処理の具体的内容は理解できていないが、Wolfram/alphaがcomputer reducibilityにあえて固執することの重要性はわかる。例えばChatGPTが空間や時間を含んだ絵を描いたとしても、人工知能が空間を認識しているかどうかはわからない。これは統計学的蓋然性だけに答えを求めるAIの宿命だ(実際学習した内容により答えは変わる)。極論すれば、論理が全くない内容に対しても問題なく答えが出る。しかし、computer reducibility を判断基準にすることで、reducibleかirreducibleかの判断が下される。すなわち、understanding(哲学的には悟性や知性と呼ばれる)が備わっていることになる。

同じように、構造化されたデータをレファレンスに用いて、リアルデータのcomputer reducibility をチェックする点も、Understandingを生み出す。考えてみれば、私たちはunderstanding できないことは(深層には維持されるかもしれないが、)結局脳ネットワークから排除している。

Wolframさんが彼のWolfram/alphaを説明した図

最後に、このシステムでは単語を統計学的に数値化されたトークンとして扱うのではなく、シンボル(もともと言語はシンボルなのだが)として扱う点も、もともとわたしたちが持っていた言語概念に近く、期待できる気がする。

以上、ChatGPTやWolfram/alphaについて少しかじってみると、ヒュームの経験論や、カントの絶対理性の概念を、人工知能として実験的に確かめることが可能な時代がきたのではないかと思える。

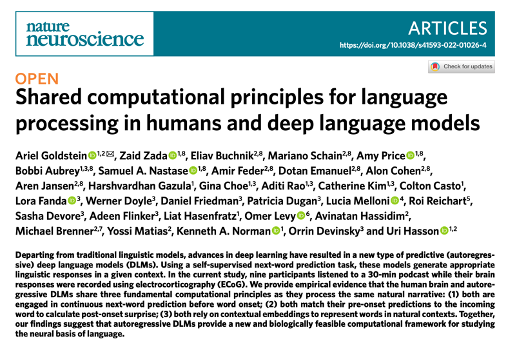

人間の脳とChatGPTの比較

ここまでChatGPTも、Wolfram/alphaも人工知能の話で、哲学を生み出した人間の脳の話と決めるわけにはいかない。そこで人間の脳とAIがどこまで同じかについて少し考えてみよう。思い起こして欲しいが、私も昨年3月GPTについて面白い論文を紹介している(https://aasj.jp/news/watch/19237 )。論文ではChatGPTより一世代前のGPT2を使っているが、GPT-2による言語処理と、同じ文章を聞いた時の我々の脳(主に言語野)の反応を比べ、なんと私たちの脳もGPT-2と同じように文章を処理していることを示した論文だ。すなわち、我々の脳も逐次的にそれまで聞いた文章の次を予測し、その結果をネットワークにフィードバックする作業を繰り返していることを、脳内に設置したクラスター電極を用いてあきらかにしている。

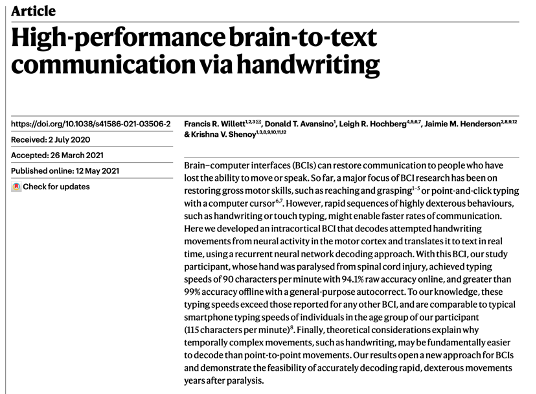

さらに人間の脳研究を見てみると、AIは脳の活動を行動へとデコードするためには欠かせない方法になっている。例えば、以前紹介したように(https://aasj.jp/news/watch/15671 )、脳内に100程度のクラスター電極を留置し、文字を書いている時の脳活動をAIに学習させると、今度は脳内に学習したパターンが現れたときに、文字と対応できるようになり、なんと頭の中で考えた文章を、1分間に100を超えるアルファベットを99%の正確さでタイプできる。

これは考えたことを書いてくれるAIだが、2019年には考えたことを言葉にして発声するAIもNatureに報告されている。

以上のように、AIを使えば理屈はともかくとして、我々の脳をデコードすることが出来る。

極めつけは、文章を聞いている脳反応を、MRIという恐ろしく時間解像度の低い方法で検出し、その結果をトークン化し、それに続く文章をGPTで生成し、その文章の意味と、実際聞いた文章との違いを検出してフィードバックすると、16時間程度の学習でデコーダーが脳の活動から、その人の頭に浮かんだ文章を抽出してくれるという、すなわち頭の中の考えすらAIでデコードできるという論文だろう(https://aasj.jp/date/2023/05/08 )。

このように、脳活動をデコードする目的にAIは欠かせない。ただ、AIやGPTで脳の活動をデコードできたからと言って、脳がインプットやアウトプットをAIと同じ確率論的関係性を元にエンコード/デコードしているのかはわからない。というのも、脳活動をデコードするとき記録している活動は脳全体の活動の一部で、その断片からだけデコードする場合は確率論的AIに頼らざるを得ないからだ。

しかしオキーフさんや、モザー夫妻の研究から明らかになったように、感覚からインプットされた場所やグリッドは、海馬の神経ネットワークの空間的配置として表象される。また時間にしても、概日周期だけでなく、様々なリズムが脳回路で刻まれている証拠はある。例えば言語や音楽を聴いているときのN400反応といった正確な時間反応は、時間がネットワークの中に表象されている可能性を示す(https://aasj.jp/news/watch/8178 )。おそらく、代数などの抽象的計算や幾何学的課題を行う時の脳活動も同じで、記憶している膨大な結果の中に答えを探すというやり方を否定する必要はないが、統計学的処理とは異なるアルゴリズムが用いられている可能性が十分存在するように思う(この点については調べていない個人的印象)。

このように統計学的処理によるAI全盛の時こそ、AIを用いたデコードにより説明できるかどうかだけで納得しない脳科学が必要だと思う。また、この可能性を追求するために、抽象的処理にこだわったWolfram/alphaのような人工知能は、脳ネットワークの活動を考えるためのレファレンスとして面白いのではないだろうか。例えば文法をベースにした計算を元に言語処理が行われているとすると、良く似た処理を脳が採用していないかは面白い課題になる。

こう考えてくると、ChatGPTを学ぶ中で突拍子もなく浮かんだヒュームとカントの議論は、詰まるところ我々の脳の高次機能の問題であり、そこに行くまでにまず人工知能のアルゴリズムの問題として実験的に確かめられるかも知れない。

終わりに

Wolframさんの本を読んでいるとき、突然頭に浮かんだ、「ヒュームとカントの議論を、2種類の人工知能のアルゴリズムの違いの問題に移して考えられるのでは?」という私の突拍子もない妄想に、納得いただけただろうか。もしこれが可能なら、人工知能のアルゴリズムと、人間の脳ネットワークをさらに比較することで、「ヒュームとカントの議論」を脳科学の問題として捉えられるかも知れない。もちろん哲学者は反対すると思うが(例マルクスガブリエル「私は脳でない」https://aasj.jp/news/philosophy/12813 )、「生命科学の目で見る哲学書」を書いてきた私の動機は、まさにこれだ。ただ、哲学議論をそのまま脳科学に移してしまうと、説明は可能なのだが、表面的で、脳科学が十分進んでいない以上、哲学議論を繰り返すのと変わりがないことになる。

しかし、今回見たように、より操作が可能な人工知能に哲学問題を移せるとしたら、より実験的に問題にアプローチできる。その意味で、人間の知性は全て経験のみにより形成されるとするヒュームの思想やその問題が、ChatGPTとして実験的に確かめられるとすると、これまで議論以外に方法がなかった哲学のあり方に、全く新しい光がさすと言えないだろうか。既に述べたように、ChatGPTはチューリングテスト的には人間の行動と変わるところはなく、その意味で膨大な経験の塊を代表している。

ところがWolframさんが指摘したように、そしてヒュームに対してカントが批判したように、経験のみから生まれる知性には抽象的処理が出来ないという問題が、人工知能のアルゴリズムの検討から明らかになる。もちろんカントが指摘した絶対的理性が、Wolfram/alphaの人工知能に移せるのかどうか私にはわからない。しかし、人工知能の新しい課題として、十分実験可能な課題といえる。

同じように、人間社会に人工知能を適応させるため、道徳などを人工知能にどう導入するかが議論されている。しかしこの議論は、素人の私から見ても、単純な学習の問題としてすませているように思う。考えてみると、道徳概念や科学的概念などは、人間と人間の間の対話を基礎に生まれる。ところが現在の人工知能は、一つのネットワークに学習させるという点に主眼が置かれ、人工知能間の対話という発想はあまりないため、おそらく自然に新しい道徳概念や科学概念が生まれるようには思えない。

幸い人間にフレンドリーな人工知能を目指すChatGPTもWolfram/alphaも、ともに自然言語をインプット、アウトプットに使うよう設計されている。とすると、今後使用されているアルゴリズムを超えて、人工知能間の対話が可能になるかも知れない。これが実現すると、おそらく道徳とは何か、あるいは人工知能で新しい科学的概念を生み出せるかと言った問題に実験的にアプローチできるかも知れないと妄想してしまう。

最近になってChatGPTについて知るまで、人工知能の可能性について、便利という以外に考えたことがなかったが、今始めて人間を理解するための新しい方法論が生まれたと実感している。人間を人間たらしめる、言語、道徳、科学などがどう生まれるのか、ひょっとしたら生きている内に理解できる日が来るのではと期待している。