2023年10月29日

ChatGPT も含めて今人工知能(AI)と呼ばれるモデルの背景に、1950年ぐらいから研究が始まったニューラルネットワークと呼ばれる結合性を学習に応じて変化させられる回路が存在することは、理解しているが、ChatGPT がほとんどチューリングテストをクリアしているのを経験すると、簡単なコンパートメントしかないニューラルネットでも、規模を拡大さえすればここまで可能なのかと感動する。一方で、この事実を突き詰めると、サルもネットワークを拡大すれば人間になれると言うことで、心配した哲学者によって、「単語の意味や機能を一般化することで、全く経験したことがない文章も理解できるようになる人間の言語獲得過程は、ニューラルネットでは再現できない」と予測した。

実際、人間は ChatGPT のように言語を処理しているのかという問題について様々な実験が行われている。昨年紹介した言語に対する人間の脳の反応と深層学習モデル(実際には GPT-2 )を比べたプリンストン大学の研究は、完成した我々の脳ネットワークはGPTと同じように単語の並びの確率論的予想に基づくことを示していた(https://aasj.jp/news/watch/19237 )。しかし ChatGPT の学習モデルでは出来ないことがあるのは明らかだ。ただこの困難がニューラルネットやトランスフォーマーのようなアルゴリズム自体の問題かどうかはやってみないとわからない。

今日紹介するニューヨーク大学とスペインPompeu Farba大学からの論文は、一般的なニューラルネットをメタ学習という方法で教育することで、人間と同じように単語の意味を一般化して捉え、新しい文章に使えることを示した研究で、10月25日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Human-like systematic generalization through a meta-learning neural network(ニューラルネットがメタ学習すると人間のような系統的一般化が出来るようになる)」だ。

この研究の売り、は Meta-learning compositionality(MLC) という学習方法でニューラルネットに学習させたという一点にある。調べてみるとメタ学習は「learning to learn」といわれるように学習法を学ばせる方法で、一般的ニューラルネット(NVIDIA Titan)を用い、エンコーダーとデコーダーの2つのコンパートメントを持つトランスフォーマーがあればできる。この Titan は30万円ほどのGPUシステムなので、現在広く使われている高機能の新しいGPUマシンと比べると機能は低い。いずれにせよ、私はどう学習させているのかについては全く素人なので、理解できていない。

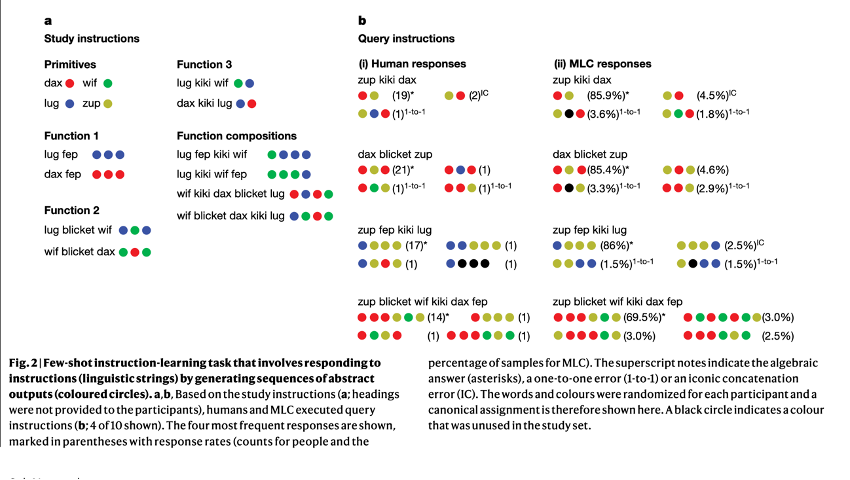

あとは、一般化の能力を調べるためのタスクが重要で、図2に示される色に当たる記号(primitiveと表示されている)と、その並べ方を指示する記号(functionと表示されている)を、few shot learning と呼ばれる少量の訓練データを用いて学習させることで、学習した中から法則を考えて記号の並びを合成したり理解出来るようになるかを調べている。

オープンアクセスなので図をそのまま引用させていただき説明すると、最初の赤や緑の円は primitive と呼んでいるが、一種の名詞に当たる。この色の並びを決めるのが function で、fep=は3回繰り返すを意味し、lug fepは青を三回繰り返すになる。他にもいくつかの機能が示されているが、色の並びを見ると、我々はその機能を推察することが出来る。例えば Function3 の lug kik wif の kik は青(lug)と緑(wif)を逆さまに並べると推察できる。

すなわち primitiveとfunction が使われた記号と結果を少し学ぶだけで、記号の指示に合わせて色を並べることが出来るようになる。

実際にボランティアに同じ課題を行ってもらった結果、少し学習すれば8割程度の正解率でどんな指示にも答えられるようになる。これが Human response として示されている。この同じ課題に対し、MLC学習したニューラルネットは、正解率で人間を凌駕することが出来ており、この結果から系統的一般化が普通のニューラルネットでも可能であるというのが結論になる。

結果は以上で、哲学者(著者は Fodor をわざわざ引用している)が人間の脳機能と機械についてその場の思いつきで考えたことは、科学や技術の進歩で否定されてしまうことを見事に示している。

私も Fodor の論文を読んでみたが、勿論全てが答えられているわけではなく、ともかく初歩的な一般化機能がニューラルネットにも存在することを示したと考えればいい。従って、今後哲学からも様々な批判が続くように思える。

論文を読んでいて、最も感心したのが、MLC による学習と人間の学習を比べていくことで、子供の言語獲得過程を解析できるようになる可能性が示されている点だ。この領域にはチョムスキーという大御所も控えている。このように、AI はますます人間に近づいていると実感する。

2023年10月28日

ガン特異的代謝経路を狙い撃ちにしてガンを制御する研究が着実に進んでおり、このHPでも何回も紹介してきた。単独で治療というわけにはいかないと思うが、現在使われている抗ガン剤と併用薬として開発が進むのを期待している。

今日紹介するマサチューセッツ医科大学からの論文も同じ方向の研究だが、ガンで生産される毒性のある代謝物の処理をブロックして、その代謝物によってガン細胞の増殖が抑えられるような経路を探索するというユニークな研究で、10月25日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Disruption of sugar nucleotide clearance is a therapeutic vulnerability of cancer cells(糖ヌクレチド処理経路は治療可能なガンの脆弱性になる)」だ。

タイトルにある糖ヌクレチドはゴルジでの糖転移反応に必須の分子だが、溜まりすぎると毒性を発揮する。研究では、毒性がある中間代謝物の合成と分解のバランスが変化するケースをガンのデータベースから探索し、ウリジンーブドウ糖かUGDHにより合成され、UXS1酵素により分解される UDP-glucuronic acid(UDPGA) を候補として特定している。

実際ガン細胞ではUDGHが上昇し、それと並行してUDPGAを分解するUXS1も上昇することでUDPGAの濃度が抑えられている。そこで、UXS1をCRISPRを用いてノックアウトするとガン細胞の生存が低下する。またUXS1と同時に合成系であるUGDHをノックアウトすると、細胞派生上に維持される。すなわち、期待通りUDPGAは合成系と分解系のバランスをとることで、溜まり過ぎるのが抑えられており、ガンでは正常細胞と違って合成、分解を高めることでバランスが維持されているので、UXS1を標的にする抗ガン剤の可能性が示された。

あとはUDPGAが蓄積することが細胞毒になるメカニズムを探索し、UDPGAが溜まりすぎるとゴルジ体の形態が変化するとともに、ストレスマーカーが上昇し、これと平行してゴルジで進む糖添加反応が強く抑制され、多くの膜蛋白質のゴルジから細胞膜への移行が強く抑制されることを明らかにしている。そして、EGF依存性のガンを例に、EGF受容体の細胞膜上の発現が低下するため、増殖因子への反応性が失われることを示し、おそらくゴルジ機能の低下で生じた細胞膜蛋白質の発現低下がガン増殖を抑制すると結論している。

次に、なぜガン細胞特異的にUDPGA合成経路、分解経路が高まるのかについて調べ、ガン細胞が様々な薬剤耐性を獲得する過程で、この変化が起こることを示し、このような適応は正常細胞では見られないことを明らかにしている。

最後に、ガンを移植するモデルで、ガン細胞からUXS1をノックアウトする手法を用いて、UXS1発現抑制単独でガン細胞の増殖を抑えられることを示している。また、正常細胞は元々合成系のUDGHが低く、UXS1ノックアウトの影響はほとんどないことも示している。

結果は以上で、UDGHとUXS1酵素が同時に上昇しているガン細胞では、UXS1阻害剤を開発することでガン増殖を抑制する可能性があることが示された。毒性を持つ中間代謝物の蓄積を狙う点ではユニークな研究だが、このようにガンの代謝を標的とした治療の可能性が続々発見されており、期待したい。

2023年10月27日

我が国では馴染みがないが、リーシュマニア原虫による感染症は今でも多くの国で蔓延している。リーシュマニアはサンチョウハエをベクターとして人間に感染する。ハエの消化管内では原虫は promastigote と呼ばれる細長い鞭毛を持った形態をとっているが、ハエに刺された人間に感染するとすぐに白血球内に潜り込み、そこで amastigote と呼ばれる鞭毛のない丸い形へ変化し増殖する。感染した白血球が細胞死で破裂すると、人の体内で再感染して拡大するが、通常血液内の白血球が吸血によりハエの消化管に移り破裂すると、遊離された amastigote は mastigote へと変化し、この中で接合による遺伝子交換を行うことが知られている。

先週このリーシュマニアとホストの関係について、人間の中での生活サイクルと、ハエの中での生活サイクルについて研究論文が出ていたので紹介することにした。

最初のペンシルバニア大学からの論文は、皮膚感染したリーシュマニアと皮膚細菌叢、そしてホストの炎症メカニズムの関係を調べた研究で、10月18日号の Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「Multiomic profiling of cutaneous leishmaniasis infections reveals microbiota-driven mechanisms underlying disease severity(皮膚リーシュマニア感染のマルチオミックス研究は細菌叢によるメカニズムの関与を明らかにした)」だ。

次の論文と比べると、この論文はあまり面白くない。リーシュマニアに感染した皮膚を、感染していない皮膚と比べ、皮膚細菌叢の構成が異なることに気づく。そして、リーシュマニアに感染した皮膚ではブドウ球菌が増え、その結果リーシュマニア感染が治りにくくなる。メカニズムとしては、ブドウ球菌が誘導する IL-1 を主体とする炎症が、リーシュマニアの感染を助けるという話だ。

問題は、ほとんどがオミックスに基づく現象論で、少し考えてみるとリーシュマニアは白血球内感染を起こすことを考えると、局所の感染でどうして細菌叢が変化するのかが一番面白いと思うのに、そこに踏み込めていない。

これに対し、次の米国国立衛生研究所からの論文は、ハエの消化管内でリーシュマニアが接合と遺伝子交換を行う過程になんと哺乳動物の IgM が関わっていることを示した面白い研究で、10月25日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Leishmania genetic exchange is mediated by IgM natural antibodies(リーシュマニアの遺伝的交換は IgM 自然抗体により媒介される)」だ。

リーシュマニアのどの形態も分裂増殖が出来るが、適応性を維持するためには遺伝子交換が必須で、これはハエの腸管内で mastigote 同士が融合することで起こる。融合して異なる染色体間で組み換えによる遺伝子交換が起こる。

ハエの腸管内でこれが起こるためには、吸い取った血液が必要であることはわかっていたが、この研究では血液を分画し、この血中因子がなんと IgM であることを発見する。すなわち、試験管内で IgM の含まれた血液を加えるとリーシュマニアは凝集し、融合する。

次に IgM と結合するリーシュマニア側の分子を探すと、グルカンなど複数の分子が関わっていることがわかり、免疫前の血中 IgM が様々な分子に低いアフィニティーで結合する性質を利用して、凝集していることを発見する。実際5分子が重合した IgM は必須で、重合前の IgM は融合を誘導できない。これはアフィニティーがさらに低下する結果と考えられる。また、IgM は必要十分条件で、IgM が移行していない臍帯血では全く作用が見られない。

後は、リーシュマニア研究のプロの仕事で、IgM とリーシュマニアを含む血液を吸入させたハエの腸管内で起こるプロセスを追求し、まず IgM で凝集すると、リーシュマニアの遺伝子発現が変化し、融合や遺伝子交換のメカニズムが誘導される。

ただ、これだけでは不十分で、引き続いて血を吸うことで、接合、及び組み換えが初めて完遂することも明らかにしている。勿論、後からの血液にも IgM が必要で、これにより接合、組み換えメカニズムが維持されることがわかる。

結果は以上で、今後は IgM によるリーシュマニアの凝集が遺伝子発現を誘導するメカニズム、またそれぞれの遺伝子の役割についての研究が必要になるが、面白い研究だった。

2023年10月26日

一般の方はリキッドバイオプシーという言葉は耳慣れないと思うが、細胞が壊れたときに血中にも流れると期待されるガン由来のDNAを特定し、その量をガンの活動の反映として利用する方法だ。勿論血中には様々な細胞に由来するDNAが存在し、ガン細胞由来のDNAはほんのわずかだが、今のテクノロジーを用いれば難しい話ではない。

今日最初に紹介するジョンズ・ホプキンス大学及びカナダ・クイーンズ大学からの論文は、レントゲンではフォローが難しいステージ4のガンの活動測定にリキッドバイオプシーが使用可能か調べた治験で、10月号 Nature Medicine に掲載された。タイトルは「ctDNA response after pembrolizumab in non-small cell lung cancer: phase 2 adaptive trial results(非小細胞性肺がんの Prebrolizumab 治療での血中腫瘍由来DNAの反応:第二相治験結果)」だ。

1人のステージ3、39人のステージ4の非小細胞性肺がん患者さんにPD-1抗体を用いたチェックポイント治療が行われるが、この時血中のDNAを次世代シークエンサーで配列を決定し、その中に存在する明らかにガン由来と確認できる遺伝子配列(例えばRAS遺伝子変異)を特定、それをガン活動の診断基準として使い、チェックポイント治療開始後の変化を調べ、患者さんの予後との関係を見ている。

結論としては、患者さんあたり2種類以上の指標となるDNA断片が特定でき、ガンの治療効果と、この指標の低下とが期待通り相関している。免疫治療の場合レントゲンでは効果が測定しづらいので、経過を追跡するためには十分良い指標となると結論している。

ただ、遺伝子配列を調べる検査の整備が極めて遅れている我が国でこれを使えるかは疑問だ。また、生化学的なマーカーが得られる可能性もあり、少なくとも我が国では実用とは言えないだろう。

次に紹介するハーバード大学からの論文は、血中のDNAに結合しているヒストンを用いてガンのエピジェネティックスを調べる可能性を示した論文で、10月21日 Nature Medicine にオンライン掲載された。タイトルは「Liquid biopsy epigenomic profiling for cancer subtyping(リキッドバイオプシーによるガンの分類」」だ。

どれほど進行しても、身体全体から比べるとガン細胞の量は少ない。それでもガン細胞由来の変異を特定できるなら、細胞ごとに異なるエピジェネティックな状態の中からガン特異的エピジェネティックな変化を特定する可能性はある。これにチャレンジしたのがこの研究で、血中のDNAを、クロマチンが開いたプロモーターに結合している H3K4me3ヒストン、あるいは活動しているエンハンサーを H3K27acヒストンを指標に濃縮し、その中からガン特異的なヒストンコードとして使える領域があるか調べている。

タイトルを見たとき本当に出来るのかと思ったが、案ずるより産むが安しで、前立腺ガンから肺がんまで7種類のガンについて、ガン特異的プロモーターのエピジェネティックプロファイルを特定することに成功している。

また、主にスーパーエンハンサーとして活動している領域については、ガン特異的プロフィルを特定でき、例えばホルモン分泌性ガンへのシフトを捉えられる可能性を示している。

さすがにエピジェネティックスは無理だろうとの予想を裏切る結果で、ちょっと真面目に取り組むと面白い分野に発展しそうな予感がする。特に、スーパーエンハンサーを標的にした治療の経過観察などは面白そうだ。

2023年10月25日

DNA は様々な原因で切断されるが、その部位に大きな修復分子複合体が速やかに形成される。この修復分子複合体の速やかな形成には、クロマチン構造により修復部位に目印をつける反応が重要で、この主役が H2AXヒストンのリン酸化で (γH2AX)、修復部位を中心に拡がることで修復部位をまとめ、相分離を介して様々な分子を集合させることが知られている。

今日紹介するフランス・トゥールーズ大学からの論文は、γH2AX が拡大することによるクロマチン変化と、核内でのゲノムのトポロジー変化の関係を詳しく調べ、DNA 切断カ所が新しい核内ドメインを形成し、修復だけでなく、修復に必要な分子の転写を統合していることを示した研究で、10月18 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Chromatin compartmentalization regulates the response to DNA damage(クロマチンの領域化がDNA損傷反応を調整している)」だ。

この研究では、タモキシフェンを投与すると制限酵素が核内に移行し決まった箇所を切断する細胞株を用いることで、切断箇所を限定できるようにし、そこで起こるクロマチン変化とともに、切断場所の核内トポロジー (TAD) が解析できるようにしている。

TAD は何度も紹介しているように、立体的に隣接するゲノム領域を特定するための Hi-C と呼ばれる方法で検出できる。勿論、TAD はダイナミックだが、DNA 損傷が起こると、その部位は多くのゲノム領域と相互作用を起こし始めることがまず明らかになった。

この TAD の変化は、最初に損傷部位にリクルートされる ATM 分子に依存しており、普通なら隣接しない損傷部位同士が、しかも染色体を超えて相互作用することも明らかになった。すなわち、修復部位が集まる核内のトポロジードメインが新たに形成されていることが想像される。

様々な解析から、この現象は損傷部位が cohesin 分子の働きで新しいループを形成し、そこに集まった修復分子が一種の相分離を起こして、そこに新しい修復分子が集まったドメインが形成されることを示している。

ここまででもうまく出来ていると思うが、さらに驚くのはこの修復のために集まったドメインを調べると、なんと修復に必要な遺伝子のいくつか、特にガン抑制遺伝子として知られる遺伝子が集まっていることを発見する。これらの遺伝子由来の RNA は R-ループと呼ばれる構造を形成する特徴があり、転写時にこの R-ループを目印に、修復ドメインに集められることがわかった。この修復ドメインは γH2AX が結合したオープンなドメインで、その結果ここに集まったゲノムの転写は促進されることも示している。

結果は以上だが、まさに修復に必要な要素を、修復箇所に集めて効率を上げるという巧妙な仕掛けだ。ただ、こうして重要なゲノム領域を集めることには危険が伴う。すなわち、集められた部位同士の転座が起こりやすくなる。この実験系では、決まった領域だけに切断が入るが、普通の切断はランダムに入る。そこに修復に関わるガン抑制遺伝子が集められると、当然発ガンに関わる転座が起こりやすくなる。実際、データベースを調べてこの可能性を確認している。とすると、このような危険を冒してまで、修復ドメインを形成して修復を統合することがいかに重要かがわかる。勉強になった。

2023年10月24日

私が卒業した頃は、まだ結核患者さんは珍しくなく、様々なタイプの結核を経験することが出来た。肉芽腫から空洞形成までに至る様々な病理形態は、今でも面白い研究対象だと思っている。この特異的な病態に関わる重要因子として古くから研究されているのが、コードファクターで、学生時代、夏休み研修に行った刀根山病院で指導していただいた加藤允彦先生が研究テーマにされていて、これによって結核菌が細胞内で紐状のコロニーを形成することを習った覚えがある。

今日紹介するハイデルベルグ大学からの論文は、まさにこの紐状のコロニーが結核感染病態を決めていることを示した研究で、50年前を思い出しながらわくわくしながら読んだ。タイトルは「Mechanopathology of biofilm-like Mycobacterium tuberculosis cords(結核菌のバイオフィルム様のコードによるメカノ病理学)」で、10月20日 Cell にオンライン掲載された。

この研究では Human lung on chip と呼ばれる肺細胞のマイクロ培養に結核菌を感染させ、詳しく形態を調べることで、細胞内に形成される紐状の集団と、それに対する細胞の反応を調べ、そこで出てきた可能性を、一般的な培養やマウスへの感染実験を用いて調べ、紐状の集団が出来るメカニズム、その細胞機能、感染拡大の役割を明らかにしている。

結核菌を感染させて観察すると、核を取り巻くように結核菌が紐状の集団を形成する。これについては実際の写真を見てもらうしかないと思う。この時、Cord factor の構成分子を欠損した菌株を用いると、細胞内で菌の増殖は続くが紐状の集団は出来ない。

そこで、この紐状集団の細胞学的効果を、紐状集団が出来ない菌と比べて調べていくと、

核の周りに紐状集団が集まると、機械的に核を締め上げることで、転写プログラムの変化が起こり、ヒストンアセチル化の低下を通して、細胞の活性、特に自然免疫に関わる活性が低下する。

その結果、結核菌体成分で炎症が起こっても、白血球は肺胞腔に侵出して、感染細胞の周りに集まらないため、結核菌が周りの細胞への感染が拡がりやすい。

この紐状の構造は、細胞膜に発現した脂質で出来た Cord-factor が特定のエネルギー蓄積構造を持っていることで発生し、これが機械刺激を細胞内で発生させる。

結核菌からの様々な分子は当然自然免疫を誘導するが、それがメカニカルに一定期間低下することで、結核菌特有の病理造形性につながっている。

主な結果は以上で、結核菌は機械的に核を締め上げて、免疫反応を遅らせることで、自分に最適の感染モードを作り上げているという話だ。Cord Factor は Bloch により1950年に発見されたが、75年たってついにその機能の詳細が明らかになった。

2023年10月23日

論文ウォッチの基本は、その日読んだ論文の中で最も面白いと思った順に紹介することだが、たまにはこの範疇に入らない場合もある。今日紹介するカリフォルニア大学サンフランシスコ校とバークレイ校からの論文はぼやきが混じる論文になる。タイトルは「Mitigation of chromosome loss in clinical CRISPRCas9-engineered T cells(CRISPR/Cas9編集T 細胞の染色体欠損を軽減する)」で、10月12日号 Cell に掲載されている。

これまでの CAR-T は患者さんのT細胞にレンチウイルスでガン抗原に対するキメラT細胞受容体遺伝子を導入するので、患者さんごとに遺伝子導入過程が必要で、これが膨大なコストの原因になっていた。これに対し、T細胞が持つTcR受容体遺伝子をノックアウトし、これに目的のキメラ受容体を導入することで、前もって作成した CAR-T を組織適合性のない患者さんにも使えるようにしてコストを下げる方法が既に治験段階にある。

ただ、クリスパー遺伝子編集には目的以外の遺伝子変異を誘導する可能性があり、臨床応用は常に慎重に行う必要がある。この研究では、クリスパー編集後のT細胞の染色体異常を single cell RNA sequencing を用いて解析する方法を開発し、CROP-seq と名付けたクリスパーターゲットと染色体異常の関係を調べる方法を開発して、クリスパー編集が目的以外の染色体異常を誘導しないか、高い精度で調べている。

これまでは全ゲノム配列などを通して集団レベルで異常を調べていたが、これと比べると感度は格段に上昇しており、この点では高く評価できる。

その結果、驚くことに編集効率が上昇するのと並行して、標的遺伝子と同じ染色体の欠失が20%近くに見られることが分かった。この傾向は、T細胞受容体のある染色体に限らず、編集によってその染色体の一部が欠損する傾向が見られることがあきらかになった。

さらにこの結果、細胞はDNA損傷反応から細胞死に至る様々な変化を来し、それぞれの細胞の分裂回数をおおよそ調べられる方法で欠損の影響を調べると、欠損を持つ細胞は一般的に、増殖能が低下していることも明らかになった。

これは一大事で、現在クリスパー編集後のT細胞の治験が進んでいることを考えると大至急対策が必要になる。

この研究でも実際にクリスパー編集T細胞治療を受けた患者さんからT細胞を分離し、染色体欠損がないかを調べ直している。これらの患者さんでは、3種類の遺伝子について同時にクリスパー編集が行われ、それに加えてレンチウイルスベクターによる受容体導入が行われている。

にもかかわらず、患者さんに導入されたクリスパー編集T細胞での染色体欠損は1%以下に抑えられており、心配するほどではなかった。この原因を追及して、結局この実験で遺伝子編集はT細胞増殖を活性化した後行っているのに対し、臨床に使われたプロトコルではまず編集のための遺伝子を導入し、その後増殖刺激を行うプロトコルであることに気づいた。この違いにより、p53の誘導が低いまま編集が行われた結果、欠損率が高くなったという結論で終わっている。

幽霊の正体見たり枯れ尾花というべきか、あるいは大山鳴動ネズミ一匹というべきか、心配させてどんでん返しはないだろうと、ちょっと頭にきた。同じことが他の細胞でもあるのかなど重要な情報はほとんどないので、感度のいい染色体異常検出方法以外に売りはない。レフリーも甘すぎる。

2023年10月22日

糖尿病により出来る皮膚の潰瘍は治療が難しい。これに細胞を混ぜたハイドロゲルで蓋をして治療を促進する方法はこれまでも開発されているが、今日紹介するシンガポール国立大学からの論文は、このゲルを磁場で動かすことで、埋め込んだ細胞を機械的に刺激し、損傷治癒を高めようとする研究で、10月19日 Advanced Material に掲載された。タイトルは「Mechano-Activated Cell Therapy for Accelerated Diabetic Wound Healing(糖尿病患者さんの創傷治癒を促進する磁場により活性化する細胞治療)」だ。

細胞のメカノセンサーや刺激についての研究が進んでおり、線維芽細胞に持続的機械刺激を加えることで、増殖やマトリックス合成などの機能を高められることはわかっている。従って実際の臨床現場で実現可能な方法の開発が勝負になる。

この研究ではよく用いられる PEG-dyacrylate に細胞の接着を促すインテグリン結合ペプチド、そしてチオールでコートした磁石を結合させ、これにより磁場によりゲルに接着した細胞に機械的刺激を加えられるようにしている。

まず試験管内実験として、このゲルに人間の線維芽細胞とケラチノサイトを埋め込み、磁場で刺激すると、YAP分子を介する細胞の増殖が、線維芽細胞で約2倍、ケラチノサイトで30%上昇することを確認している。また、同じシグナルによりコラーゲンマトリックスの分泌が上昇、また線維芽細胞の活性化により分泌される様々な刺激因子により、ケラチノサイトから血管増殖因子も誘導されることを示し、期待通り植えた細胞を持続的に活性化出来ることを明らかにしている。

ただ、これだけでは期待通りの効果が得られなかったのだろう。次に、機械刺激に強く反応する線維芽集団が CD55 を発現していることを発見し、治療にはこの集団を植えたハイドロゲルを用いている。

潰瘍をゲルで蓋をして残った創傷の大きさを調べているが、1日3回20分の磁場刺激を加えたグループが、14日目で見たとき、創傷の治りが一番早かったことを示している。また、組織学的にも、血管新生が最も強く誘導されており、増殖細胞数も多いことを示している。

結果は以上で、ここまでやる必要があるかは別として、様々なオプションを用意することは重要だ。以前、機械刺激で開くチャンネルを導入して、磁場に晒されると特定の神経が活性化される方法を紹介したことがあるが、今後ますます機械刺激の医療や生物学への応用が進む予感がする。

2023年10月21日

ハンチントン病はハンチンティン遺伝子をコードする遺伝子に存在するCAGの繰り返し配列の数が増加することによる、優性の遺伝病だが、CAGが長ければすぐ発症するというのではなく、神経細胞内でこのリピートの処理が行われる過程に依存していることがわかっている。すなわち、静止期にある神経細胞での転写やDNA損傷の際にCAGリピート部位で発生する slipped CAG と呼ばれるループ構造の不完全な処理により、CAGリピート数がさらに増大し神経細胞死が徐々に起こる、体細胞過程が関わることが知られている。

今日紹介するカナダのトロント子供病院からの論文は、slipped CAG に結合してこの部位を除去する過程を生化学的に解析、slipped CAG に結合する分子の中で、サル以降の進化で生まれた新しいタイプのRPA分子が、旧型のRPAと競合してslipped CAG処理を阻害することで、CAG リピート数が増大する可能性を明らかにした研究で、10月11日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Antagonistic roles of canonical and Alternative-RPA in disease-associated tandem CAG repeat instability(旧型と新型のRPAの競合がCAGリピートの不安定化に関わる)」だ。

旧型の RPA はRPA1、RPA2、RPA3から構成されているが、RPA2 が RPA4 に代わったのが新型の RPA で、全てのタイプはハンチントン病の脳で上昇している。

Slipped CAG を形成させたプラスミドの修復を指標に、それぞれの分子の機能を調べていくと、旧型と新型で slipped DNA に結合する強さ、及び DNA二重鎖をほどく能力で大きく異なっていることを発見する。さらに、DNA 修復に関わる分子との結合様体も変化した結果、修復に必須のヌクレアーゼの機能が新型では阻害されてしまうことも明らかにしている。すなわち、旧型は slipped DNA に結合して一本鎖を除去した後修復する一方、新型では2重鎖がほどけないため slipped CAG がそのまま守られて修復されるため、結果 CAG リピート数が上昇し、さらに長いポリリジンが合成され、細胞死を誘導する可能性が示唆された。

この可能性を、細胞内に様々な量の旧型、新型の RPA を発現させ、旧型はリピート数の増大を抑えるのに、新型は増大を促進することを明らかにしている。

結果は以上で、CAGリピート病は遺伝する病気であっても、体細胞内での過程が発症に大きく関わること、そしてその中核に slipped CAG 処理機構としての RPA が存在していることを明らかにしている。このことは、遺伝病と言ってもハンチントン病をはじめとする CAG リピート病は治療により進行を遅らせる可能性があることを示している。

実際、slipped DNA に結合する分子標的薬や、アデノウイルスを用いた遺伝子治療の開発が現在進行中で、旧型RPA を上昇させ、新型を抑える治療も一つの標的になり得る。

2023年10月20日

来週26日6時半から今月のジャーナルクラブをZoomで開催します。Youtubeの同時配信はトラブルが多いので今回から中止して、録画を2時間後に配信することにしますので、そちらをご覧ください。今回のテーマは、FOPの原因突然変異の生化学的解析から明らかになった治療法の治験論文と、Cell誌に同時掲載されたアルツハイマー病初期病変の解析論文です。

直接参加されたい方は、Zoomアカウントを送りますので連絡してください。

なお、使った画像はChatGPTで作成しました。