2019年8月25日

ASDの消化管症状

2017年Autism Speaksから発表された「自閉症の健康」と題されたレポートを紹介した。その中でASDでは高頻度に慢性の消化管症状が(便秘、下痢)みられ、生活の質が著しく低下することが書かれていたが、「本当に困っており、この記事を読んで納得した」と多くのメールをいただいた。

このとき、消化管症状の原因が腸内細菌叢の異常で、治療のために健康人の便を移植する治療が始まっていることも紹介した。もちろんこの治療の主要目的は消化管症状の改善だが、消化管刺激によりASD自体の症状が悪化している可能性も高く、消化管以外の症状を改善できる可能性が期待できる。

この期待を裏付ける2編の論文が今年に入って相次いで発表されたので、自閉症の科学27として簡単に紹介しておくことにした。

ロイテリ菌の力

わが国では、多くの企業が乳酸菌やビフィズス菌についてその効能を謳った宣伝を毎日繰り広げている。あまりに多すぎて、乳酸菌という言葉が効能のシンボルとして使われ、消費者も乳酸菌やビフィズス菌と枕詞がついておれば、実際の効能はほとんど気にしないで食べていると思う。かく言う私も、特定のヨーグルトを毎朝食べているが、そこに書かれている効用など気にしたことはない。

当然企業側も効能については臨床試験を行い、科学雑誌に結果が掲載されたことを強調して宣伝に勤めてはいるが、私の知る限りほとんどの菌株についての研究は、トップ科学ジャーナルに掲載されるまでには至っていない(小児の壊死性腸炎抑制効果を調べた大規模治験で某会社の菌株が効果がなかったというThe Lancetの論文はある)。

しかし一つだけ、Nature(http://aasj.jp/news/watch/7695 )やCell(http://aasj.jp/news/watch/5406 )といったトップジャーナルにも掲載されている例外の菌株がある。それはロイテリ菌で、私のブログでも紹介した。また国際的治験登録機関であるClinical Trial Governmentに登録された治験がなんと154にも及んでおり、科学的な効果の検証が続いていることをうかがわせる。

岡山の乳業会社がロイテリ菌をライセンスして市場に提供していることをアナウンスした新聞広告を見たことがあるが、「この菌の効能に関しては数多くの論文がすでに存在しています。」とだけ書いてるのを見て、ある意味で新鮮な感じがした。実際、ロイテリ菌をキーワードにメドラインサーチをかけると、4000近い論文がリストされる。このまま研究密度の格差が開き、臨床治験の結果がトップジャーナルに掲載されていけば、ロイテリ菌にプロバイオが席巻される可能性すらあるように思う。

ロイテリ菌が自閉症に効果がある

この菌を有名にしたのは、子供の夜泣を抑えるなど神経系への効果の存在だ。そんな中、2016年ロイテリ菌が自閉症スペクトラムのマウスモデルの社会性を回復させるという驚くべき論文が米国から発表され、私のブログで紹介した(http://aasj.jp/news/watch/5406 )。この論文では、肥満マウスから生まれたマウスが示す、ASDに似た社会行動異常が、腸管内のロイテリ菌の存在だけで説明できるという話で、しかもロイテリ菌がもともと自閉症に効果があると期待されているオキシトシン分泌を誘導して社会性を回復させることを示していた。

ただ肥満マウスから生まれた子供の社会行動異常は、ASDモデルとしてはあまりに特殊で、遺伝的なモデルも含め、さまざまなASDモデルでも同じことが言えるのか調べる必要があった。

今日紹介する論文は、同じテキサス・ベイラー医科大学からの論文で、まさに様々なマウス自閉症モデルを用いて、2016年の論文結果を確認し、ロイテリ菌の効果が様々なASDにも期待できることを示唆している(Sgritta et al, Mechanisms Underlying Microbial-Mediated

Changes in Social Behavior in Mouse Models of Autism Spectrum

Disorder(ASDのマウスモデルの社会行動の変化の背景にある細菌叢を介するメカニズム) Neuron 101:246, 2019)。

この論文では、Shank3Bという遺伝子が欠損したマウス、自閉症様行動の多発するBTBR系統の2種類の遺伝的モデルを用いて、ともに腸内でのロイテリ菌が低下していること、また行動異常をロイテリ菌を飲ませることで回復させられることを示している。一方、他の腸内細菌は社会性の異常とは全く相関しない。さらに、妊娠マウスにHDAC阻害剤を投与して誘導する、後天的自閉症にもロイテリ菌が効果を示すことも示している。この結果、少なくとも4種類の様々な自閉症モデルでロイテリ菌の症状をおさえる効果が確認されたことになる。

あとは、メカニズムを詳しく調べ、

社会行動異常を正常化する効果は全てロイテリ菌で説明できる。 ロイテリ菌はオキシトシン分泌促進を介して、この効果を発揮する。 この作用は中脳のドーパミン神経の興奮調節を介しておこる。 ロイテリ菌の腸内での作用は迷走神経の興奮を誘導して、オキシトシン分泌を誘導、その結果症状を改善させる。 を明らかにしている。

結果は以上で、2016年に紹介した時、結果が綺麗すぎてにわかには信じがたいと言ってしまった研究結果をさらに深めることができたように感じる。

だとすると、ぜひ実際のASDの人たちの社会症状を改善できないか確かめてほしいと思う。ClinicalTrial

Gov.を見ると、まだリクルートは始まっていないが、計画については登録されているので、期待できるように思う。実際ロイテリ菌はFDAで安全性が確認され、夜泣きの乳児にも使われてきたプロバイオティックスでおそらく治験へのハードルは低いと思う。そして早く、どのタイプのASDに効果があるのか、結果を出して欲しいと思う。

便の細菌叢移植によるASD治療

ASDを腸内細菌叢から治療する試みが進められていると最初述べたが、その例が先週Scientific

Reportsに掲載された(Kang et al, Long-term benefit of

Microbiota Transfer Therapy on autism symptoms and gut microbiota (細菌叢移植の自閉症症状と腸内細菌叢に及ぼす長期的効果)Scientific Reports 9:5821,https://doi.org/10.1038/s41598-019-42183-0 )。

オープンアクセスの雑誌で、詳細は論文を直接見ていただくとして、ここでは方法と要点だけを手短にまとめておく。

専門家により診断が確定した18人のASD(7ー17歳)の児童に、まず抗生物質ですでに存在している腸内細菌を叩き、その後下剤をかけて全て排出させた後、健康人の大便から分離してきた細菌をカプセルに入れて投与、この時胃酸を抑制して細菌叢が町へ到達できるように配慮している。ただ、大腸には届かないと考えられるので、一回内視鏡下で同じ菌を移植している。

この論文は治療後2年目の中間報告になるが、

消化管症状は6割の子供で著しく改善した。しかし4ヶ月目と比べると、少し症状が再発気味。 専門家による診断スコアを指標にしたASD症状もはっきりと改善が認められ、こちらは4ヶ月より2年目の方がさらに改善がはっきりしている。 消化管症状の程度と、ASD症状の程度は相関している。 が結果で、かなり有望な治療法になりうると結論している。

この論文では、ロイテリ菌の増減については言及されておらず、健常人の細菌叢という以外は、はっきりとした原因菌が特定できているわけでは無い。また、対照群を置いていないオープンラベル治験なので、偽薬効果を見ている懸念は払拭できない。したがって、ロイテリ菌も含め早期に、対照群を設定した治験を進めてほしいと思う。

とはいえ、個人的な勘だが、細菌叢からASDを治療する方向性は有望というだけでなく、ASD症状理解にもこの方面の研究が大きく寄与するのではと思っている。

2019年8月25日

実を言うと、小学校の頃学校から児童相談所に行くよう言われた覚えがある。当時は、児童相談が始まったばかりで、検査の理由は覚えていないが、ひょっとしたら授業に集中しないなどの傾向があったのではと思う。今でも一つのことに集中できず、同時にいくつものことを並行してやる癖があるので、ADHDと言われても仕方がないかもしれない。当時は自閉症スペクトラムやADHDなどの概念がはっきりしていなかったためか、その後特に指導を受けるというまでには至らなかった。

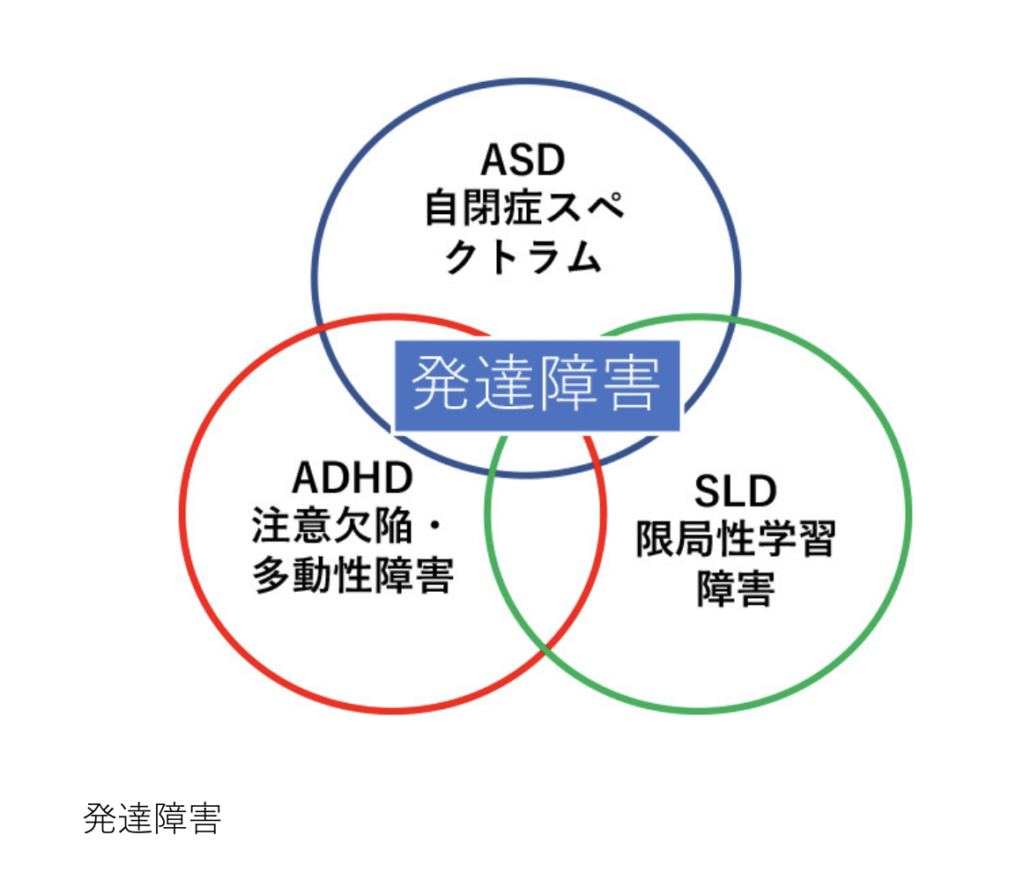

冒頭の図に示すように、発達障害は3つのカテゴリーに分けることができるが、症状は互いに重なり、完全に分けることは難しい。

この中のADHDは、一つのことに集中が難しく、動き回るなど行動を自分でコントロールできないなどの症状を示す時に付けられる診断名で、わが国でもADHD児童の数は増えており、全児童の5%近くに達しているのではないだろうか。

児童の場合向精神薬で済ますというわけにはいかないため、治療や指導に努力と時間がかかる。神戸で発達障害児を対象に診療を行っている今西先生のクリニックを見学させてもらったが、一人の児童に長い時間をかけて行動治療を行なっておられた。このためどうしても受け入れられる数に限りがあり、いまや新患の予約は3ヶ月以上待つ必要があるらしい。このように、ADHDを含む発達障害の個別治療には医師とスタッフの数が圧倒的に足りない。

三叉神経刺激療法

そこで期待されているのが、電気や磁気を用いて症状を和らげられないかという可能性だ。ADHDの治療として期待されているのが三叉神経刺激で、皮膚の外から三叉神経が支配する領域に微弱電流を連続的に流す治療法だ。実際、この治療はテンカンやうつ病に使われ効果を上げている。神経科学的メカニズムとしては、刺激によりノルエピネフリンやセロトニンが分泌されるためと考えられているが、人間で詳しく調べることは難しい。結果科学的に計画された臨床試験を繰り返し、効果を調べる以外この方法の評価は難しい。ADHD治療については、パイロット的に行われた臨床治験でいい成績が出ているが、最終判断にはよく計画された臨床試験が必要だった。

ADHDの三叉神経刺激治療の臨床治験

今日紹介するカリフォルニア大学ロサンゼルス校のグループからの論文は、この三叉神経刺激の治療効果を、臨床試験としては最も厳しい無作為化二重盲検試験で検証した研究でJournal of American Academy Child and Adolescent Psychiatryオンライン版に掲載された(McGough et al, Double-Blind, Sham-Controlled, Pilot Study of

Trigeminal Nerve Stimulation for ADHD (ADHD治療のための三叉神経刺激の二重盲検かつ偽処置群を対照にした試験研究)Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry

in press, 2019:https://doi.org/10.1016/j.jaac.2018.11.013)。

この研究では、専門医の厳格な診察により診断されたADHD患者さんを最終的に62人リクルートし、無作為に三叉神経刺激群と非刺激群にわけている。三叉神経刺激は、ワイヤーで両側のこめかみにはる電極を通して刺激を与える装置を装着させ、2-3mA、120Hzの刺激を30秒ごとに流している。これを4週間続ける。偽処置群も基本的にこめかみに電極を貼るところまでは同じだが、実際の電流は出ない。実際、この程度の電流ではあまり何かを感じるというほどではないようだ。

さて結果だが、ADHD-RS(rating

scale)スコアと呼ばれる症状の重さを測る指標で見ると、最初の1週間で急速にスコアは改善し、あとは4週間まで緩やかに低下する。一方、偽処置群も最初の1週間は少し改善が見られるが、もちろん刺激群には及ばない。そして1週間以降はほとんど変化がなくなる。

面白いことに、脳波検査でほとんどの周期レンジで、脳波の活動が刺激群で高くなるが、偽処置群ではほとんど変化しない。このことから三叉神経刺激は神経活動を高めることができるのがわかる。しかしながら、パイロット研究では効果があるとされていた、実行能力や、睡眠の改善などは認められなかった。

この研究から得られる結論は以下のようにまとめられる。

このような機械刺激の治療研究では、常にプラシーボ効果を念頭におく必要がある。 三叉神経刺激は、臨床医が診断するADHD-RSスコアを中程度に改善することができる。 安全性は高い。 三叉神経刺激は大脳皮質まで投射路を通して活性化し、その結果として脳波の振幅が高まる。 医師による診断でははっきりとした改善が見られるが、親の印象では、刺激群も非刺激群もあまり改善したとは実感されていない。 厳密な臨床試験でも期待できる結果が出たという結論になる。今後この効果がどの程度続くのかなど、臨床試験が必要だが、自宅でも治療ができる点は大きく、期待したい。

ただ個人的に一番気になったのは、医師の診断でははっきりと改善が見られるのに、親の評価ではほとんど改善を認めていない点だ。この結果を軽々に解釈するのは問題があると思うが、ADHDの複雑さをうかがわせる臨床試験でもあった。

2019年8月25日

自閉症スペクトラム(ASD)のMRI研究は着実に進んでいる

これまでASDと診断された人たちの脳のMRI画像を、一般的な人と比べた研究については何度も紹介してきた。このような研究の基本には、なるべく早期に発見出来る客観的指標を探し、早期治療を可能にしたいという思いがある。さらに脳の成長に伴う変化を調べることで、ASDの脳回路のフレキシビリティーについても理解できる。このように、ASDのMRI画像は体を傷つけることなく得られるデータとしての重要性は高い。しかしASDがスペクトラム(広がりのある状態)として理解されているように、ASDの人たちの間でもMRI画像に現れる脳構造の変化は大きい。このため、一つのグループの研究結果がそのままコンセンサスとして認められると言うまでにはなかなか至らず、実際論文の間で結果が異なることはしばしばだった。このため、なんとかASD一般に認められるMRI画像の変化を特定し、研究から検査へと発展させようとする努力が続いている。

研究から検査へ

今日紹介するロッシュイノベーティブセンターを中心とするヨーロッパ各国が参加する研究チームの論文は、MRI検査について、専門家レベルでコンセンサスが得られるMRI画像変化を特定するko

とを目的に行われた研究で2月27日号のScience

Translational Medicineに掲載されている(Holiga et al, Patients

with autism spectrum disorders display reproducible functional connectivity

alterations (ASDの患者さんでは再現性のある脳の機能的結合性の変化が認められる)Science Translational Medicine

11:eaat9223(2019):http://stm.sciencemag.org/content/11/481/eaat9223)。

繰り返すが、この研究の目的は何か新しい指標を発見するための研究というより、これまでの研究を見直してASDのMRI画像に関して皆が一致できる変化を特定することにある。これを実現するため、ヨーロッパで進んでいる2-300人規模でASDと一般人を追跡し続ける研究のうち、まず3追跡研究をASDに特異的なMRI変化を特定するための探索に用い、またこれらとは独立して進んでいる3種類の同じような追跡研究を、探索により特定された変化を確認・検証する目的で使っている。また、調べる画像も安静時の各領域の機能的結合性を調べる方法に固定して、変化を探索している。よく読んでみると、一種のAI研究と言っていいが、わざわざ流行りの言葉を使わないところは好感が持てる。

結果はもちろんこれまでの研究と大きな違いはない。ただ、多くの画像を解析することで、ASDを特徴付ける変化が確かに存在すること、そしてこうして発見された変化の大きさを、効果量(effect size)として定量化できることを示している。

今回特定された変化は以下のようにまとめることができる。

1)MRI検査から、ASDの多くの人で、機能的結合が亢進している領域と、低下している領域を特定することができる。そして、これらの変化の効果量は、ASDの症状の強さと相関する。(これは検査への第一歩になる)

2)機能的結合が低下しているのは感覚領域と運動領域との結合が中心で、亢進しているのは前頭皮質と頭頂皮質をハブとする結合で、どちらも基本的には皮質間の結合に限られている。

3)これまでの研究で示唆されていた、皮質と小脳や脳幹との結合性の変化は確認できなかった。(といっても否定されたわけではなく、今後症状の詳細と相関させる方向でのAI研究が進むだろう)

4)感覚野と運動野の結合性の低下は、この2領域間内での結合の低下と同時に、この2領域と他の脳領域との結合が低下することで起こっている。(ASDの人たちが示す外界の刺激に対する閾値の低さに関わるような気がする)

5)脳の前頭葉、頭頂葉は、自発的に何かを実行するときに重要な機能を果たしている領域で、計画を立てたり、果敢に決断したりすることに関わる。この研究では、ASDの人たちではこの領域の結合が亢進していることが示されたが、コミュニケーションや日常生活での困難がこれらの領域の変化と関わっていると考えられる。(この領域に対する磁場や電流を用いた介入も行えるかもしれない)

6)ただ、これらの変化が原因か結果かは明確でない。実際、これらの変化の効果量は年齢が高いほどはっきりする。このことは、同じ変化が長期間維持されることを示すと同時に、この変化を強めていくモーメントが働いていることを示している。(早期診断に関しては、さらに研究が必要なようだ)

他にも多くの重要な点が指摘されていると思うが、以上6点が私にとっては最も印象的だった。

結論だけを見るとこれまでの論文とあまり変わるところはないが、多数の症例を調べていること、探索群と検証群に分けて、発見された指標が診断に使えるかを確認した点が大きい。今後はAIを用いてより迅速な診断が可能になるという期待が膨らむ。この結果が検査として定着し、治療に役立つことを期待している。

2019年8月25日

自閉症スペクトラム(ASD)の主症状は、社会的なコミュニケーションの困難と反復行動だが、これとともに半分の人たちで様々な対象に対する恐怖症がある。例えば、特定の場所を極端に嫌がったり、髭を生やした人だけを恐れたり、特定の動物を恐れたり、一種の脳のアレルギーとも言える反応だ。そこで、アレルギーで抗原に慣れさせて反応を抑える脱感作治療のように、恐怖の対象を思い出させて脱感作するCognitive Behaviour Treatment(CBT)治療法が試みられているが、想像することが苦手な子供はCBTによる治療は難しい。

この問題を解決するため、ニューカッスル大学のグループは、恐怖症の対象を映像で経験させて恐怖症を取り除く大掛かりなシステムを開発し、その効果を無作為化試験で確かめJournal of Autism and Developmental Disordersにオンライン出版した(Maskey et al, A Randomised Controlled Feasibility Trial of Immersive

Virtual Reality Treatment with Cognitive Behaviour Therapy for Specific Phobias

in Young People with Autism Spectrum Disorder(ASDの若者の特定の恐怖症を取り除く没入型バーチャルリアリティーを組み合わせたCBT治療の可能性を確かめる不作為化対照試験) Journal of Autism

and Developmental Disorders in press,

https://doi.org/10.1007/s10803-018-3861-x, 2019)。

タイトルからわかるように、この研究はBlue Room VREと名付けられ、医療用機器として特許化された360度全面に映像が映り音楽が流れる部屋と、その部屋で映写する治療用ソフトがセットになったシステムの治験研究だ。この部屋で実際に行われる治療の様子は英語ではあるがYouTubeに掲載されている。(https://www.youtube.com/watch?v=9U-rRC8jc28 )

この研究では、8-14歳のASDの児童32人をリクルートし、ASDであることを確認した上で、まず各人の恐怖症の対象を特定している。

実に様々な対象が恐怖症の対象になっており、ハチ、広い場所、エレベーター、犬、暗い場所、昆虫、見つめられること、天気の変化、風船、コウモリ、トイレ、車に乗ること、自動オモチャなど、驚くことにバナナまで恐怖症の対象になっている。

この研究ではそれぞれの対象に応じたビデオプログラムを作成し、Blue Roomで投射して治療に用いており、究極のテイラーメイド治療になる。例えば広場に恐怖を感じる子供には、そこに鳩が飛んでくるような設定で安心させるプログラムなど、どのようなコンテンツを作成するかが治療のカギになるように感じる。

治療では、CBTの訓練を受けたセラピストと一緒に部屋に入りゆったりと腰掛ける。最初は海の中をイルカが泳ぐといったリラックスする映像が映って、部屋の中でセラピストと会話することに慣れるセッションの後、各児童の恐怖症に合わせたプログラムを投射する。セラピストはこの画面を見ながら、CBTで行うのと同じように会話しながら恐怖症の対象に慣れさせる。

CBTだけとは異なり、実際の映像を見ながら反応を確かめながら慣れていくので、場面を想像する必要はない。セラピストも反応をみながら、画面をコントロールし、恐怖を取り除いていく。この様子を親は医師とともに室外のモニターで観察し、いつでも止めるよう指令することができる。このセッションを2回繰り返して治療は終わる。

効果の判断は、この治療とは無関係の医師が、治療を受けたかどうかも知らされずに行っている。論文で示されている診断スコアがどの程度の症状変化を意味するのか専門家でないのでわからないが、6ヶ月後に調べると40%近い子供に改善が認められた。一方、コントロールでは全く改善がない。また、治療を受けた後症状が悪化したケースは16例中1例だけでだが、コントロール群ではなんと15例中5名にも達する。これに基づき全般的にかなり高い効果があると結論している。

結果は以上で、12ヶ月目でも効果の見られた人の割合は変わっていないので、今後セッションを増やしたり、映写する映像を変化させたりすることでさらに大きな効果が期待できるような気がする。

ASD治療の第一歩は、普通の人にはない様々な恐怖症を取り除くことであることを考えると、他にも応用範囲は広いのではと期待する。しかし、誰もが考えそうなことを、しっかりと治療機器としてまとめてくる努力に感心した。

2019年8月25日

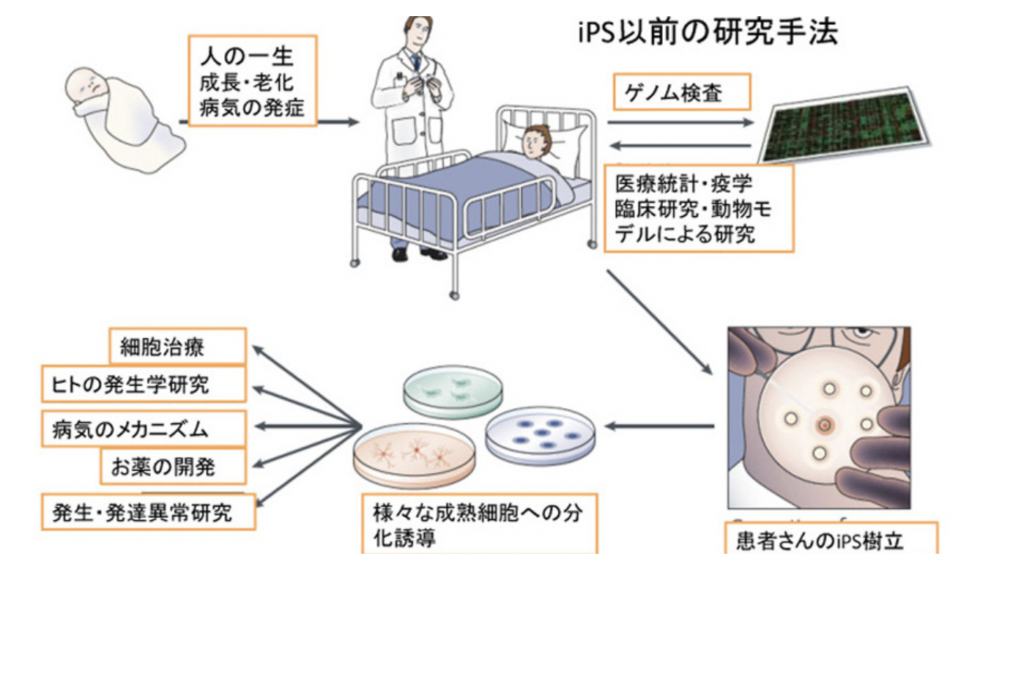

iPSが約束したこと

図は山中さんのヒトiPS樹立成功の論文が発表された時、月刊誌Nature Review Molecular

Cell Biologyに依頼され、米国の1型糖尿病財団の人たちと書いた総説( Nishikawa et al The promise of human induced pluripotent stem cells

for research and therapy(研究や治療に向けたヒトiPSの約束)Nature Review Molecular Cell Biology 9:725, 2008)を日本語に直して転載した図だ。iPSのおかげで、これまで難しかったヒトの細胞が自由に利用できるようになり、ヒトに関して様々な研究が可能になったことを紹介してる。しかし実を言うと、この時私の頭にあったのは、ほとんどが心臓・腎臓・血液といった身体の病気で、脳発達についてはあまりにも複雑すぎて、iPSの出番はないだろうと思っていた。

自閉症を細胞レベルで研究できる?

自閉症は人間の最も高次な脳の多様性として捉えることが出来るが、その背景には必ず多くの分子の非典型的行動があり、それをベースに細胞レベル、発生レベル、脳構造レベル、神経ネットワークレベルと、非典型性が拡大した結果生まれる多様性だ。このため、最終的に症状として表れた行動と、その行動を支配する神経ネットワークの非典型性の関連を現象的には明らかに出来ても、はっきりとした因果関係を示すのは簡単でない。症状に最も近い神経ネットワークですらこの状態なので、細胞レベル、さらには分子レベルとなると、因果性をはっきりさせることなど、夢のまた夢に近い。

しかし、どんな複雑な組織構築も個々の細胞の性質を反映して形成されている。従ってどんなに複雑な精神症状でも、分子、細胞、組織と何とか統合的に理解しようと、研究者は膨大な努力を払っている。この時、iPS由来の脳細胞が使えれば、分子レベルと組織や発生をつなぐ研究が、普通は使うことができない生きた脳細胞を使って研究できる。

米国ソーク研究所の長期的視野での研究

自閉症に限らず、高次の精神疾患の細胞レベルの解析にiPSを積極的に使っているのがソーク研究所のFred Gageのグループで、創意に満ちた面白い研究を続けている。私が2008年の総説を書いていた頃、Gage達は、1)類人猿のiPSを樹立して、人間とサルの神経機能の違いを研究する、2)統合失調症をはじめとする高次精神疾患のiPSを用いて、病気の分子生物学的、細胞学的背景を明らかにする、と壮大な計画を建てて研究を始めていた。その時私は、「iPSは樹立できても、そう簡単に高次脳機能の理解に進むとは思えない」と見ていたが、その後10年を経ると、両方のプロジェクトで多くの成果が上がりつつあり、未来が見える優れた研究グループであることがよくわかった。

iPSを用いた自閉症研究

今日紹介したい論文は、このCageらがiPSを用いて自閉症を解析した研究で、実に様々な問題が扱われており、iPSを用いた細胞レベルの研究でもこれだけのことが可能なのかと感心した(Schafer

et al, Pathological priming causes developmental gene network heterochronicity

in autistic subject-derived neurons(自閉症では文化のタイミングの異常で発生のネットワークの時間の同期生が失われる)Nature Neuroscience 22:243, 2019)。

すでに私のブログでも2回紹介したが(2017,6.11 &2017,2,18 )

一部のASD患者さんはMRIを用いて生後1年までに診断が可能だ。すなわち脳の一部の体積の増大を指標に診断ができる。この研究はこの早期に診断された患者さんを追跡するプロジェクトへの参加者の中から、脳の構造変化がハッキリと見られ、ASD発症を発症した8人からiPSを作成している。

精神症状だけに基づいてASDの患者さんからiPSを樹立するのではなく、発生過程での構造異常が確認された症例のiPSを使うことで、より細胞レベルの関与がわかりやすいようにした素晴らしい計画だと思う。

最初に調べたのは、脳神経細胞が出来るまでの発生過程に異常があるかどうかで、樹立したiPSを大脳皮質神経細胞へ分化させる過程での遺伝子の発現を正常と比べ、ASDの神経分化に時間的・質的ずれがあるかどうか調べている。

すこし専門的になるが、iPSをまず全ての神経系細胞に分化できる神経幹細胞(NSC)を誘導し、この細胞を起点に「ヨーイ・ドン」で分化を誘導し、14日間観察を続けている。この期間に分化してくる神経細胞だけを取り出して遺伝子発現を調べ、正常iPSとASD・iPSからの分化を比べている。

実験自体はあまりに膨大なので詳細を省くが、このiPS、NSC,そして分化細胞へと進む過程で、分化開始直後に発現量がすこし落ちてから、その後徐々に発現が上昇するパターンを示す一群の分子(TM1遺伝子群と呼んでいる)だけが、ASD神経分化課程でつねに発現量が高いことを見いだしている。

と言われても、一般の人には何が何だかよくわからないと思う。ただASDで異常が見つかる分子群には、例えば軸索伸長必要な遺伝子など神経の分化に関わる分子が多く、しかもこの変化に一致して、培養中の神経細胞が長い足を伸ばし、試験管内で複雑なネットワークを造ることから、神経ネットワーク形成がASDのiPSでは確かに変化していることがわかる。また、同じようなASD特異的変化は、神経細胞を立体培養して形成させた、小さな脳組織でも認められることを確認している。

治療可能性を探る

これだけでも面白いのだが、Gage たちは発見した現象の背景にある分子レベルの原因を発見するための努力を惜しまない。この結果、彼らが急に発現が変化することを発見したTM1遺伝子群の中から、発生上の変化に関わるキーとなる変異分子FBX03を特定している。そして、FBX03を正常NSCに導入すると、正常細胞の分化のタイミングが変わり軸索伸長能力が高いASD型に変化することを明らかにする。

さらに、Gage たちは治療可能性を探ろうと努力する。NSCから分化細胞への過程でASDの異常が現れるとすると、NSCをすっ飛ばしてiPSから直接分化神経細胞を誘導すればASD型の異常は起こらないはずだと着想し、この可能性を調べている。結果は期待通りで、iPSから直接分化したASDの神経細胞は、ASDの異常は見られなかった。

最後に、ASDでおこる異常分化誘導の前後で染色体の状態を調べ、ASDで見られた異常の多くがエピジェネティックと呼ばれている、遺伝子の使い方の変化によることを明らかにしている。

かなり専門的でわかりにくい話だと思うが、以上の結果をもう一度まとめると、ASDでは神経幹細胞から分化が始まる早い段階で、スウィッチが入って分化に関わる特定の遺伝子群で染色体の抑制が緩み、これらの遺伝子の発現量が上昇する。その結果、神経細胞の突起が長くなりすぎるなど発生異常が起こり、脳の構造変化が誘導されるというシナリオが示された。そしてこの異常シグナルをスキップできれば、ASD型の細胞変化は起こらない。またこの変化の鍵となる遺伝子FXOB3なども特定され、今後治療標的として研究が進むと期待できる。

広く深い知識に裏付けられ、これでもか、これでもかと実験が行われている研究だが、最も重要なメッセージは、やる気になればiPSで、複雑な過程の解析が可能であることが示された点だ。

GageはiPSを用いた細胞治療の実用化で世界をリードする神戸の高橋政代さん、京都の高橋淳さんの先生でもある。この二人を育てたことを足して考えれば、Gageの神経疾患治療への貢献度は他を寄せ付けないように思える。

2019年8月25日

今年も毎月1回をノルマに、「自閉症の科学」と題して、最新の自閉症研究を紹介したいと思っている。自閉症研究といっても、ゲノム、動物モデル、脳科学、行動学、心理学、そして臨床医学まで極めて幅広い。そのため、脳科学やゲノムとなると、よほどの専門家でないとよく理解できないと言われてしまうだろう。それでも、分野を問わずいい研究は紹介していくつもりだ。というのも、自閉症は私たち人間を理解する鏡であると共に、今後多くの治療法が開発できると予想できる分野だからだ。是非今年も期待してほしい。

今年最初は、それでも大変わかりやすい論文紹介から始めたいと思う。

表情は言葉やジェスチャーと並んで、私たちの重要なコミュニケーション手段だ。当然社会性や他人との関係に障害を持つ自閉症スペクトラム(ASD)の人たちは、表情による表現に何らかの問題を持っているのではと直感できる。実際、ASDの様々な表情を典型人と比べた論文が多く出版されている。ただ違いがあるとわかっても、表情の評価は簡単でなく、方法論がバラバラのため、そのまま表情を客観的な指標として診療や治療に使うことは難しい。

さてこんなとき研究者はメタアナリシスという方法を用いて、多くの論文から客観的指標を探し出そうとする。今回は、この自閉症スペクトラムの表情についての多くの文献をもう一度まとめ直したメタアナリシス論文を取り上げる。カナダ、シモンフレーザー大学からの論文で、昨年のAutism Research12月号に掲載された(Trevisan et al,

Facial Expression Production in Autism: A Meta-Analysis (自閉症での顔の表情の表現:メタアナリシス)Autism Research 11: 1586, 2018)。

論文のメタアナリシスでは、様々なキーワードをもとに多くの論文を集め、その中から著者の視点でデータを抜き出し、そのデータをもとに様々な問題を解決しようとする方法だ。「オリジナルなデータを集めないとは邪道だ」と敬遠する向きもあると思うが、異なる視点で集められたここの論文データを改めて見直すことは重要で、特に臨床現場では必要な手法だと思う。さらに最近では、ウェッブ上に多くのゲノムデータが蓄積されてきているので、これらのデータを集めて計算し直す、メタゲノム論文も多く見受けられるようになった。臨床研究に関わっている若者に講義をするときは、いつもぜひトライして欲しい方法だと強調している。

ちょっと脱線したが、この研究では1967年からの自閉症と表情に関する研究論文1309編から、安心して使えるデータを利用できる論文37編を拾い出し、これらの論文を自分の目でまとめ直している.以下に述べるように結論は単純だが、実際にはそれぞれの論文で使われている概念を統一し直し、研究の仕方をカテゴリー化し、最終的に同じ土俵で比べられるようにする作業は大変で、十分オリジナリティーの高い研究だと私は思う。

この努力の結果を箇条書きにすると以下のようになる。

1) まず、ASDと典型的な人の間には、質的にはっきりした差が認められる。ただし、急な感情的刺激に対する反応の強さや速さなどには差が認められない。

2) 質的な差異についてみると、自然に振舞っている時、ぎごちないとか機械的などと記述できる表情を示すことが多い。また特定の表情を意図的に作ることは苦手だ。

3) 社会的な慣習に従って表情を作る(例えばみんなでお祝いの意を示す)のはうまくなく、また他の人に合わせて表情を作るのも困難を伴う。

4) 一般的に、自然に出てくる表情の差の方が、何かに反応して出てくる時の差よりも大きい。

5) 表情の差は、年齢を重ね、知的に成長することで解消に向かう。

これらの結果から、ASDの表情の変化は、社会性や他人とのコミュニケーションの問題をそのまま反映する窓になると結論している。至極当たり前の結論で、わざわざ研究する必要もないのではと思われるかもしれない。しかし表情をより客観的な指標で評価することで、画像解析や、ほかの生物学的検査との相関研究も可能になる。その上で、より個人に即した記述を重ね、脳の多様性の背景を知り、アレキシサイミアとして知られる感情認知障害の理解にも大きな貢献ができると締めくくっている。

表情を調べることでも自閉症の理解にどれほど重要かがわかっていただけたのではないだろうか。今年もできるだけ多くの研究を紹介したい。

2019年8月25日

毎月少なくとも1報は自閉症に関する研究を紹介したいと、ノルマを課してきたが、今月はなかなか紹介したいと思う論文に出会えなかった。ゲノム研究などは進んでいるのだが、大筋でこれまでの研究を越えず、ただただ複雑になっている印象が強い。そんな時「自閉症スペクトラムの児童にとって2ヶ国語環境は有害か?」と、私が考えもしなかった問題に疑問を持って調べた論文に出会ったので、紹介することにした。

自閉症スペクトラム(ASD)の症状は多様で個人差も大変大きいが、社会性の障害、反復行動とともに、言語障害の3症状が決め手になって診断される。個人的には、社会性、あるいは他の人とのコミュニケーションの難しさが、全ての症状の原点にあるように思う。実際、言語障害の程度や内容は結構多様で、ASDと診断されている人でも、ほとんど気がつかない場合もある。また重度の言語障害があると診断されても、多くの著書を発表している東田直樹さんや、米国のIdoさんのように 、文章を書かせたら普通の人よりはるかに高い言語能力を発揮する人もいる。すなわち、ASDは言語に問題があると単純に決めてしまうことは極めて危険で、言語についてはASDでも高い可能性がひらけていると個人的には思う。

ASD=言語学習障害と単純に思い込んでしまった一つの例として、「ASDの児童にとってバイリンガル環境は有害だ」という考えがある。すなわち一つの言葉でも学習に苦労するのに、2ヶ国語なら余計混乱するだけで、なるべく一つの言語に絞るべきだとする考えがあったようだ。確かに言われてみると、一理あるような気がする考えだ。

この思い込みに対して、社会や学校の環境がフランス語と英語が並立するモントリオールの公立学校に通うASDの学童について、バイリンガル環境に問題があるかどうかを調べたのが今日紹介する、モントリオールのマクギル大学の論文で、12月号のAutism Researchに掲載された。タイトルは「Bilingual

Children with Autism Spectrum Disorders: The Impact of Amount of Language

Exposure on Vocabulary and Morphological Skills at School Age (バイリンガルなASDの子供:学童期での言語への暴露量が語彙や言語構築力に及ぼす影響)」だ。

確かにバイリンガル環境でのASDの子供達の言語学習について、普通の環境のASDと比べてみるというのは着想が面白い。ただ、残念ながらこの研究では、バイリンガルと、モノリンガルのASDを科学的に比べるという研究が行われたわけではない。モントリオールの公立学校というバイリンガルの環境に通う子どもについて、言語能力を決めている要因をASD児童と典型的児童で調べただけの研究だ。言い換えると「モントリオールの子どもについての調査を示すので、あとは自分で考えて」と言った、ちょっと突き放した論文になっている。

実際には30人余りの知能発達障害の見られないASDの子どもについて、言語能力の調査を詳しく行っている。その結果、2ヶ国語環境のモントリオールの学童に関して、第一言語(フランス語)のボキャブラリーを決めているのは、典型児もASD時も、言語に触れている時間が最も重要で、あとは年齢、IQ、そして作業記憶と続く。また、言語構築の能力については、作業記憶が最も重要だという結果だ。もちろん、ASD児では典型児と比べた時、同じボキャブラリーを獲得するためには、より長い時間言語に触れる必要性があり、学習に苦労はしている。しかし、時間をかければ、十分高い言語能力を獲得できる。ボキャブラリーに関していえば、医師により言語障害と診断されている場合でも、言語に触れれば触れただけ、ボキャブラリーは増えることが明らかにされている。

ところが、言語構築力については、言語障害と診断されている児童の場合、言語に触れる時間が長くてもあまり改善しないという結果になっている。構築力が記憶を一時保持する作業記憶を反映しているとすると、この結果はASDの言語障害を理解するカギになるかもしれない。ただ、言語障害の軽度なASDの場合、典型児と大きな差が認められないことも示されている。まだまだ研究しがいがありそうだ。

以上のことから、少なくとも社会性や人付き合いに問題があっても、言語障害が強くないASD児童では、典型児と比べて言語が身につくための条件にほとんど違いがないことから、言語学習のためにはまず言語に触れることが重要で、バイリンガル環境が言語学習を妨げることはないと結論している。そして、ASDでも十分バイリンガル能力を獲得できるので、バイリンガル環境を避ける理由は全くないとも結論している。

もちろんこの研究はまだまだ不完全で、最終的な結論は、やはりパリの児童とモントリオールの児童を同じ条件で比べるなどの調査が必要だと思う。とはいえ、個人的感想を述べると、ASDの児童は、人付き合いが苦手でも、決して言葉を嫌っているわけではないことはこの研究からも明らになったと思う。その意味で、ASDと診断されても言語に触れる時間を十分取ることが重要だと思う。しかし、このような個人的感想も本当は全て科学的に確かめられるべきで、聞き流しておいてほしい。その意味で、バイリンガル環境とASDを結びつけた着想には感心させられたし、今後も研究を進めてほしいと思う。

2019年8月25日

私は自閉症スペクトラム(ASD)の子供さんを診療しているわけではないので、彼らの気持ちを知るには本を読むしか方法がない。その意味で、前回紹介した東田直樹さんやIdo君の本 は私の多くの間違った理解を正してくれた。

その東野さんの「跳びはねる思考」のなかに次のような一節がある。

話しかけられれば、それに答えようとする気持ちは、障害があってもなくても同じだという気がします。答えられないからこそ、尋ねて欲しいのです

出典:東田直樹著 跳びはねる思考 イースト・プレス

その一方で同じ本の冒頭には、

自閉症のぼくはいつも、視線に踊らされています。人に見られることが恐怖なのです。人は、サスような視線で僕を見るからです。

出典:東田直樹著 跳びはねる思考 イースト・プレス

そのまま理解すると、少なくとも東田さんにとって、人が話しかけて来ることは大きなストレスにならないのに、じっと見つめられるとそれは大変なストレスになっていることを意味する。このため、話しかけられることがストレスにならなくても、それに答えて会話を続けることは、東田さんにとってもとても努力が必要な作業だ。このような心のあり方を理解するためには、私達が感情と呼ぶ複雑な脳の傾向を解きほぐすことが必要になる。

たとえば少し古い論文だが、MRIを用いた脳イメージングを使ってASDの子供で、人の声を聞いたときに反応する脳領域STSと、感情に関わる脳の報酬回路の結合を調べた研究が発表されている(Abrams et

al, Underconnectivity between voice-selective cortex and reward circuitry in

children with autism(声に反応する皮質と報酬回路の結合が自閉症児では低下している)PNAS

110:12060, 2013)。

研究では9-10歳児の安静時にMRI検査を行い、脳内の各領域の結合性について測り、人の声に最初に反応することがわかっているSTSと呼ばれる領域(脳の側面にある最も深いシワの後方下部)と連結している領域を、ASDの子供と典型児で比べている。

この際、ASDの社会性と声に対する反応の関係が明確になるよう、発話も含めて言語能力や知能に問題がない、社会性のみが障害されている子供を集めて調べている。

しかし、社会性がひどく障害されていても、正常の知能と語能力を持つASDを集めて調べることができるとは羨ましい限りだ。

さて難しい詳細をすべて省略してこの論文の結論をまとめると、人の声に反応する左側のSTSは、ドーパミン依存性の報酬回路として知られている脳回路と結合しているが、この結合がASDでは低下している。すなわち、人の声に対して注意を向けるモチベーションが、ASDの子供では低下していることになる。

ここで、少し報酬回路について解説しておく。ドーパミンを分泌する神経は、パーキンソン病に関わる黒質と、その近くの腹側被蓋野(VT)と呼ばれる場所に存在する。このVTから出るドーパミン神経は記憶に重要な働きをする海馬とともに、感情を調整する扁桃体、モチベーションを調節している側坐核、そして感情を統合して行動する意志へと変化させる前頭前皮質へと軸索を伸ばして結合している。このネットワークが報酬回路と呼ばれ、私たちの感情を支配する中心になっている。報酬と聞くと、心地よい快感を与える回路と思ってしまうが、必ずしもそれだけではなく、脳内での経験に対してよりポジティブな感情を持たせるための回路と考えるのが適切だろう(感情の神経回路については、私がJT生命誌研究館のウェブサイトに書いたブログを参照 )。

この結果は、感情の回路と人の声に対する感覚野との結合の形成障害が、社会性の障害に相関しているという重要な発見だが、この研究だけではASDの子供達は人の声をストレスとして感じているのかどうかはわからない。そもそも、この研究では人の声を聞いた時の脳の反応を調べているわけではない。人の声に対する本当の反応を調べるためには、子供に声を聞かせて、STSとともに報酬回路を形成する各領域が反応するかどうかを調べる必要がある。

2016年になって、同じグループは典型児の母親の声、および母親以外の女性の声に対する脳各領域反応をMRIで調べ、STSと同時に報酬回路も人の声に反応すること、そして報酬回路の各領域は母親の声に対してより強い反応を起こすことを明らかにしている(Abrams et al Neural circuits underlying mother’s voice perception predict social communication abilities in

children(母親の声を感じる神経回路から子供の社会的能力を予測できる) PNAS

113:6295,2016)。すなわち乳児期から母親の声を区別し、より強く報酬回路に結びつけることで、自分の周りの社会のイメージを作っていることになる。

以上2編の論文は、報酬回路との機能的結合を指標にすることで、ASDの子供達が頭の中で描いている社会について理解できる可能性を示唆している。実際には、お母さんの声に対する報酬回路の反応は典型児より強いのか、弱いのか?次は、お母さんの声に対するASDの子供達の脳の反応を調べてほしい。

善も悪も全て好き嫌いの感情の結果で、人間を理解するためには感情を理解する必要があることを最初に明言したのはオランダの哲学者スピノザだが、ASDの子供達を理解する時も同じだと思う。難しい課題だが、解けない課題ではない。

2019年8月25日

自閉症スペクトラム(ASD)の診断の決め手になる症状は、社会性の障害、言語障害、そして反復行動の3つで、私もこれに異を唱えるわけではない。しかし、言語障害については、発話や会話の障害と、表現能力とに分けて考える必要

があるように思い始めた。というのも、 読まれたことがある人も多いと思うが、 東田直樹さんの有名な著作「自閉症の僕が跳びはねる理由」や、彼が22歳で発表した「跳びはねる思考」などを読むと、その表現力の豊かさに驚き、言語能力障害などと診断するのが憚られる。これは東田さんだけの話ではない。米国の自閉症児Ido君の文章が集められている本「Ido in autismland」を読むと、英語が母国語でない私でも、素晴らしい表現力と想像力だと感心する。特にこの本の最初に、絵本を指差している時お母さんとIdo君とのコミュニケーションが突然成立する感動的シーンや、Ido君が初めて支援者へのスピーチを行った際、聴衆が全員立って拍手喝采を得た事が紹介されているが、これを読むときっかけさえあればこの高い表現能力を引き出せるように感じる。東田さんやIdo君から学べるのは、ASDの子供達は本当は表現したいことをたくさん持っているのに、脳の抑制機能がそれを阻んでいる残念な可能性だ。もしそうだとすると、この抑制を取り除くことができれば、ASD児のコミュニケーションは回復するのではと思う。

このための一つの方法として長く試みられているのが音楽を通じてコミュニケーションをたかめる治療法で、さまざまなプログラムが開発され、米国やヨーロッパでは数千人規模の音楽療法の専門家まで養成されている。この治療法の背景には、ASD児の絶対音感や、高い音楽能力についての多くの研究がある。ただこの治療法の効果をめぐっては、様々な研究結果が入り混じっているというのが現状で、例えば昨年8月に私のブログで紹介した米国医師会雑誌に掲載された臨床試験研究では 、効果が認められないという結果に終わっている。

今日紹介するモントリオール大学からの論文も、111人のASD児をランダムに音楽療法と、一般のASD治療プログラムに割り振ってその効果を確かめた研究でTranslational

Psychiatryに掲載されている(Sharda et al, Music improves social

communication and auditory motor connectivity in children with autism (音楽はASD児の社会コミュニケーション能力を高め、聴覚野ー運動野の結合性を高める)Translational

Psychiatry 8:231, 2018)。

この研究で用いられている音楽プログラムの内容を評価するほど知識はないが、ドラムなど様々な楽器を与えて子供に自由に遊ばせながら、コミュニケーションを図るプロトコルがセットになった方法で、おそらく確立した方法なのだと思う。音楽療法以外のプロトコルも、ASDに普通に用いられるプログラムで、音楽が中心になっていないだけだと考えて貰えばいい。ただセラピストによるばらつきが起こらないよう、全ての治療過程をビデオに収め、適切に行われたかどうかを調べている。

さらに機能的MRIによる脳イメージング検査を行って、より客観的に改善の程度を評価しようと試みた点が新しいといえる。だいたい10回の治療プログラムを受けた後で、すでに確立されたテストを用いて、コミュニケーション、社会性、ボキャブラリー、家族内での生活の質、異常行動などを評価するとともに、MRIを用いて脳の機能的結合性をしらべている。

この研究の結論はポジティブで、まずコミュニケーション能力と家族内での生活の質は、音楽治療群のみ大きく改善している。そして、これに対応して聴覚野と運動野の神経結合性が高まっている。私の勝手な解釈で間違っているかもしれないが、音を体の運動に結合させる神経回路が新しく増強されたと考えればいいように思う。このような脳の変化が、学童期のプログラムで明らかに改善させられることは心強い。しかも、聴覚野と運動野の結合性の増強が、コミュニケーション能力の上昇に相関しているという発見は、今後のASDの治療に重要なヒントになるように思える。

もちろんすでに述べたように、ネガティブな結果に終わった治験もあることから、手放しでは喜べない。しかし、今回MRIで測定できる脳の機能が、学童期にあきらかに改善したという結果は、このような時間のかかる行動プログラムの効果を評価するには重要だ。ASD児には音楽的才能のある子供が多い。このルートを利用して、これまで抑制されていた脳回路を活性化したり、新しい回路を開拓する可能性すらある。その意味で、今後ますますASD児の脳回路の研究が重要になるだろう。

この辺の研究を紹介する目的で、少し古い論文になるが、次回は「ご褒美回路」と聴覚について調べたスタンフォード大学からの論文(2013年6月)を中心に、MRIを用いた研究を「自閉症の科学20」として紹介したい。

2019年8月25日

昨年の5月 自閉症スペクトラム支援団体、Autism Speaksがまとめた、ASD児の健康問題についてまとめたレポートを紹介した時 、消化器症状や摂食障害で本当に苦労しているというメールを何人かの家族の方からいただいた。このなかで、様々な消化器症状を主治医の先生に客観的に伝えることが難しいことも訴えられていた。できれば、ASDの子供を観察している家族が客観的にレポートができるよう、症状のチェックリストがあればいいなと思っていたら、10月22日号のJournal of

Autism and Developmental Disorders(Margolis et al, JAD

: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10803-018-3767-7)に、ASDの消化器症状を早く診断するためのなかなか丁寧なチェックリストが発表されていたので、邦訳して紹介することにする。コロンビア大学、マサチューセッツ総合病院、ボストン大学医学部が共同で発表した論文で、タイトルは「Development of a Brief Parent-Report Screen for Common

Gastrointestinal Disorders in Autism Spectrum Disorder(ASDによく見られる消化器異常の親による簡単な診断とレポート)」だ。

このチェックリストの目的は、家族による客観的な情報収集により、医師の診断を助け、治療につなげることだが、この論文では臨床で広く利用した時、どのような効果があるのかについての記述があまり明確ではない。この結果、このまま家族の人に紹介することは、対策もないのに家族の不安だけを煽る結果を招くのではないかという心配がある。また、家族の方のメールを読むと、我が国ではASDをケアする医療側の体制が、なかなか総合的になり得ないという問題もあり、自己診断が進むと、医師が取り合ってくれないと余計に家族のフラストレーションを貯める結果になる懸念もある。

このように色々考えて見たが、しかし言葉でのコミュニケーションがスムースでない子供の消化器症状を知るためのチェックリストは重要だと考え、あくまでも自分の子供を理解する一つの方法として読んでいただくようお願いして、このリストを邦訳することにした。

チェックリスト

以下のような症状を見た場合に、消化器の障害が併発している場合があります。括弧の中に示した数字は、今回調査に参加した米国のASDの子供の家族がYesと答えた割合です。

消化器異常の直接症状

この3ヶ月の間に、お子さんは腹痛を訴えましたか? (33%)

この3ヶ月の間に、お子さんは吐き気を訴えましたか?(13%)

この3ヶ月の間に、お子さんはお腹の張りを訴えましたか?

(17%)

消化器症状による生活の変化

この1年、お子さんはひどい腹痛が2時間以上つづいて何もできなくなったことはありますか?

(15%)

消化器異常を示す客観的兆候

この3ヶ月、お子さんの便通はどうでしたか。

週2回以下 (13%)

週3回(一日3回の場合も含む。(80%)

週3回以上(2.4%)

この3ヶ月、お子さんの便はどんな感じでしたか。

硬い、とても硬い (25%)

とても硬いわけでも柔らかいわけでもない(46%)

大変柔らかい、形がない、あるいは水のよう (18%)

この3ヶ月、お子さんの排便時に、粘液や痰のような塊が出たことはありますか?(15%)

この3ヶ月、お子さんのパンツが汚れていたことはありますか?(48%)

これまでお子さんの便が黒かったり、コールタールのようだったことがありますか?(9.3%)

お子さんの便に血が混じっていたことや、排便後に出血が見られたことがありますか?(8,9%)

この3ヶ月、お子さんが1日2回以上吐いたことがありますか?(9.6%)

この3ヶ月、お子さんが吐き気を訴えたことがありますか?(9.8%)

この3ヶ月、お子さんが食べ物を口まで戻してそれをモグモグ噛んでいたことがありますか?(7.4%)

この3ヶ月お子さんの体重が増えないということはありませんか?(8%)

上記の兆候や症状の結果起こる活動の変化

この3ヶ月、お子さんの活動が以下の理由で制限されたことはありますか?

腹部の痛み、違和感(11%)

嘔吐(10%)

便通異常(10%)

腹部の大量のガス(9%)

消化管の運動障害

この3ヶ月、お子さんが便通時に痛がっているように見えたことがありますか?(17%)

この3ヶ月、排便のためにトイレに駆け込んだことがありますか?(

25%)

この3ヶ月、お子さんが便を出そうとして足を固く踏ん張ったり、お尻から足へと手で絞るような行動を見せたことがありますか?(28%)

この3ヶ月、頭を横に傾けて背中を反らせる動作を取ったことがありますか?(5%)

この3ヶ月、自分や他の人の手でお腹を押さえたり、お腹を家具などに押し付けたりする動作を見たことがありますか?(21%)

この3ヶ月、胸や首を叩いたり、口に拳を突っ込んだり、理由なしに手や腕を噛んだりしたのを見たことがありますか?(16%)

この3ヶ月、お子さんが食べ物を飲み込む時やその後に、息を詰まらせたり、咳き込んだりしたのを見たことがありますか?(21%)

この3ヶ月、お子さんがこれまで食べていた食物の多くを急に食べたがらなくなったことはありますか?(4%)

以上、実際にはこれらに思い当たる節があれば、このリストのことを医師に話して、問題がないか相談して欲しいと思っている。

すこしでも子供の声にならない訴えを聴くための助けになれば幸いです。