2025年12月31日

今年最後はトリプルネガティブ乳ガンに対する新しい治療法の可能性を調べた2編の論文を紹介する。

最初のテキサス大学MDアンダーソンガンセンターから発表された論文は、トリプルネガティブ乳ガンやCDK4/6阻害剤抵抗性を獲得した乳ガンの2-5割の患者さんで見られるRb1欠損は、後期細胞周期の阻害剤を組み合わせて治療できる可能性を示した研究で、12月24日 Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「Rb1 deficiency induces synthetic lethality with ATR and PKMYT1 coinhibition in breast cancer cell lines and patient-derived xenografts(Rb1欠損は ATR と PKMYT1 両方の阻害によって殺せることが、細胞株と患者由来ガンの移植モデルで明らかになった)」だ。

CDK4/6阻害剤の成功のおかげで、細胞周期をガンの標的とした薬剤の開発が進んでいるが、現在治験が進んでいるS-G2チェックポイント分子ATRとG2-Mチェックポイント分子PKMYT1に対する阻害剤を有効に使う条件としてRb1欠損患者さんを選ぶことを提唱したのがこの研究だ。手短に紹介するため、実験の詳細は全て割愛するが、研究のアイデアは、Rb1はE2Fに結合して細胞周期を抑えるだけでなく、細胞周期とは独立にDNA修復に関わっているため、Rb1が欠損すると細胞周期が進むと同時にDNA修復機能が低下する。DNA複製中の修復がうまくいかないとチェックポイント機能が働いて、細胞周期を止めて修復を待つが、このチェックポイントを阻害することで、DNA複製が止まってしまうストレス、分裂期への早期への移行等が起こり、Rb1を欠損したガン細胞だけ殺すことが期待される。

結果は期待通りで、両方の阻害剤を同時に使った時だけに強い細胞死を抑制できる。この阻害剤による細胞死が期待通りDNA修復異常、チェックポイント機構の喪失、そしてストレスに対するJNK/p38シグナルによる細胞死が起こることを示している。

実験のほとんどは細胞株で行われているが、乳ガン患者さん由来のガン細胞を免疫不全マウスに移植する実験も行い、Rb1欠損の乳ガンだけでこの治療法が有効であることを示している。このことから、トリプルネガティブ乳ガンやCDK4/6阻害剤に耐性を獲得した乳ガンの治療として、S-G2、 G2-M期阻害の併用は期待できる。ここで使われた薬剤は単独では治験に入っているので、比較的早くRb1をバイオマーカーとした治験が進むと思う。現役時代には副作用が起こるため不可能と考えていた細胞周期そのものを狙った薬剤の開発が進んでいるのには驚く。

次のスペインバルセロナの Vall d’Hebron ガン研究所からの論文はトリプルネガティブ乳ガンに現在使われているPARP阻害剤に加えて、新しいMycを標的にする Omomyc を併用することでコントロールできる可能性を示した研究で、12月23日号の Cell Reports に掲載された。タイトルは「MYC inhibition by Omomyc causes DNA damage and overcomes PARPi resistance in breast cancer(OmomycによるMyc阻害はDNA障害を誘導して乳ガンのPARP阻害剤の耐性を克服できる)」だ。

ここで使われたMyc阻害剤 Omomyc は、今はやりのペプチドデザインのパイオニアとも言えるイタリアの研究者により開発されたペプチド薬で、Mycの2量体形成を阻害する薬剤で、長い時間を経てMycを標的とする唯一の薬剤として治験が行われている。

この研究ではMycを阻害することで、重要なDNA修復機構に関わる遺伝子が軒並み低下し、実際細胞で切断され修復できないDNAが増加することを示している。元々トリプルネガティブ乳ガンはDNA修復機構が低下しており(BRCA変異など)、DNAの一本鎖切断タイプの修復酵素PARPを阻害する薬剤が既に利用されている。

しかし、RARP阻害剤は使用中早期に耐性が発生するため、これに対する対応が求められていた。この研究ではPARP阻害剤耐性ガンではMycの発現が上昇していること、またMycを抑えると single strand、double strandの切断に関わる修復システムの機能を抑えられることから、トリプルネガティブ乳ガンにPARP阻害剤と Omomyc を併用することで高い効果が得られると着想している。

これを確かめるため、治療前のトリプルネガティブ乳ガンバイオプシーで得られた組織を免疫不全マウスに移植。腫瘍が大きくなった時点で腫瘍を植え替えて、それぞれの阻害剤単独あるいは併用で効果を調べている。 結果は期待通りで、Omomyc 単独でも効果は認められるが、PARP阻害剤と併用したときに最も強い抑制効果が見られることが示されている。

結果は以上で、この場合も Omomyc の治験が始まっていることから、すぐ臨床応用の可能性が試されると思う。

以上、トリプルネガティブ乳ガンにも新しい光がさしていることを示す研究だが、いずれにせよ遺伝子診断は必須であることがよくわかる。

2025年12月30日

単一細胞レベルのテクノロジーの開発は2010年以降に始まったと思う。まだ現役の頃は、単一細胞由来のライブラリーを作るのはほとんど職人芸と行っても良かった。しかし、バーコード技術と、細胞を一つの液滴の中にマイクロフルイディックス技術が発展し、単一細胞のオミックスが維持か担っているのを見るとうらやましい。しかし、この技術の最大の問題は、一旦細胞を液滴に閉じ込めると、全ての処理をその液滴内で一度に済ます必要があった。

これに対し、今日紹介するリトアニア・バイオテクノロジー研究所からの論文は、デキストランとメタクリル・ゲラチンを混ぜることで起こる相分離で出来たカプセルを光重合させることで、一個の細胞が詰まったカプセルが出来、そのままミクロ試験管として何段階もの処理を細胞に加えることができることを示した研究で、12月18日 Science にオンライン掲載された。タイトルは「High-throughput single cell omics using semipermeable capsules(部分的に透過性を持つカプセルを用いたハイスループット単一細胞オミックス)」だ。

使っているポリマーは異なるがほぼ同じ内容の論文がハーバード大学からサイドバイサイドで発表されていたが、リトアニアからの論文を紹介する。

細胞を浮遊させた液に高分子デキストランを加え、マイクルフルイディックスを用いてメタクリル・ゲラチン液と会合させると、デキストランとアクリルジェラチンが培養液から分離する。この分離したデキストラン・アクリルゲラチンに光を当てると、タンパク質や小分子は通るが、300bp以上の核酸は通らない穴の空いたカプセルが出来、その中に細胞が閉じ込められる。

このカプセルは酵素処理をしない限り壊れることのない、30nmから200nmの大きさを保つ。このおかげで、カプセルの中で細胞を培養して増やすことが出来るし、またsingle cellの入ったカプセル内で細胞を分解し、カプセルを透析することで、タンパク質などの夾雑物質が除かれた300bp以上のRNAやDNAを精製することができる。

こうして精製した核酸はカプセル内でバーコードを加えることができる。ただバーコードは一個ずつのカプセルをマイクロプレートに撒いて行う必要がある。 その後カプセルを全部回収してよく洗った後、もう一度プレートにまき直して異なるバーコードを加えることも出来、この作業を繰り返せば、1万種類以上の個々の細胞を標識できる。

この方法により、一般の single cell RNA sequencing などとで行える細胞のトランスクリプトミックスと同じ解析が行え、また夾雑物のない条件で解析が出来るため、例えば骨髄性白血病で分化したように見える白血病細胞でも増殖プログラムが発現していることなど、高い精度のデータを得ることができる。歩留まりも良い。

極めつけは、バーコードを付加した後、蛍光PCRを用いて特定のゲノムやRNAを増幅・蛍光標識した後、セルソーターで目的の遺伝子を含むカプセルだけを選び、その後カプセル内のRNAからライブラリーを作成することで、特定の遺伝子を確実に含むライブラリーを作成することができる。もちろん今の方法でも、たくさんの単一細胞を調べて遺伝子発現から選び出すことも出来るが、より精度の高い解析を行うためには優れていると思う。また、核酸だけにとどまらず、オルガネラなど他の指標も使うことができる。

結果は以上で、全く新しい有望な単一細胞解析テクノロジーが開発された。おそらくすぐにサービスが始まり、普及は早いと思う。

2025年12月29日

Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) は、さまざまな酵素過程で電子の運び役として働く補酵素だが、老化とともに低下することから、NMNなどの前駆体を摂取して、ミトコンドリア機能やサーチュインによる遺伝子発現機能を活性化して老化を防ぐ可能性が注目されている。

今日紹介する Case Western Reserve 大学からの論文は、アルツハイマー病 (AD) では老化以上にNAD低下が著しいが、NADのサルベージ経路の酵素NAMPTの活性を促進する化合物P7C3-A20を投与することでNADレベルを正常化し、ADによる神経死を防ぎ、認知機能を保全できるという驚くべき研究で、12月22日 Cell Reports Medicine にオンライン掲載された。タイトルは「Pharmacologic reversal of advanced Alzheimer’s disease in mice and identification of potential therapeutic nodes in human brain(マウスの進行したアルツハイマー病の薬剤による正常化と治療標的の特定)」だ。

この研究で使われたP7C3化合物は2010年神経細胞の生存を促進する新しい化合物として報告され、その後NADのサルベージ経路の酵素NAMPTの活性を促進する作用があることが報告されるとともに、薬剤としての効果を高めたP7C3-A20が開発された(Cell 158, 1324–1334,2014)。現在まで網膜変性、パーキンソン病、ALSへの効果が示されており、ADについての研究も発表されてきた。ただ代謝の核とも言えるNADなので、ガンを活性化させるなどの問題や、動物実験での効果から臨床治験までは進んでいない。

それをもう一度復活させようとしたのがこの研究で、まずサルベージ経路活性の場合、原料となるニコチンアミドの量が律速するので、NMNを摂取する場合と比べて安全であることを強調している。また、実験では半年にわたる投与実験も行い、問題がないことを示している。

まず使ったのは5xFAD と呼ばれるアミロイドが強烈に蓄積する系で、12ヶ月例ではNAD/NADH比が半減するが、P7C3-A20 (以後A20) によりバランスが正常化する。これと並行して、さまざまな認知機能を調べる行動実験の全てで著しい改善が見られる。さらに、神経学的にも海馬シナプスの長期増強が起こる。

驚くのは、機能だけでなく病理にも変化が見られる。しかもアミロイドプラーク数ではほとんど正常化しないにも関わらず、Tauタンパク質のリン酸化を低下させ、早期診断に使われる217pTauの血中濃度も低下させる。すなわち、アミロイドの沈着はあってもTau病変の進行を抑えることになる。そのうえ、ADでおこる脳血管関門の破綻も正常化する。この結果、脳内での神経炎症が抑えられ、最後の指標として神経細胞死も強く抑えることができる。

効果を示すのはアミロイド沈着によるADだけでなく、PS19と呼ばれるヒトTauの変異体を組み込んだADマウスモデルでも、病気の最終段階でも効果があることを示している。

メカニズムとしては、ADによる酸化ストレスを正常化することで、Tau病変の進行を止めると考えられるが、これだけでは説明できないだろう。そのため、ADにより変化するタンパク質のうち、どのタンパク質がA20で正常化するかを調べ、40種類のタンパク質をリストしている。この中にはアポトーシス阻害、ミトコンドリア活性化など、なるほどと思える分子が多いことから、今後AD治療の標的にならないか検討していく必要がある。

人間でも、死後脳を調べると、NAD/NADHバランスとADのさまざまな分子マーカーが相関することから、A20を治療薬として再考する価値はあると結論している。ただ、この薬剤が臨床に使えないとしても、一度スイッチが入ったADでも、細胞の状態を変化させることで、Tau病変を元に戻せることが明らかになったことは大きい。

2025年12月28日

リタリンやコンサータという名前で知られるメチルフェニデートは1944年に合成され、1954年には臨床利用が始まった薬剤で、ノルアドレナリンとドパミンのトランスポーターを阻害して再取り込みを抑制することで、ドパミンやノルアドレナリン濃度を上昇させることがわかっている。処方薬だが、覚醒剤と同じ効果を持つため、処方できる医師を登録するなど厳しい規制下にある。事実リタリンは即効性の副作用のため使いにくかったが、徐放生のコンサータの出現で子供の注意障害などにも使われるようになった。

今日紹介するワシントン大学からの論文は、メチルフェニデートを服用している子供の機能的MRI画像を337例も集めて解析し、これまでメチルフェニデートの作用として信じられてきた注意ネットワークに作用するのではなく、脳の覚醒ネットワークと報奨ネットワークを活性化することを示した研究で、12月24日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Stimulant medications affect arousal and reward, not attention networks(精神刺激薬は覚醒と褒賞回路を活性化するが、注意ネットワークには関わらない)」だ。

この研究は Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) と呼ばれる全米の1万2千人の小児を長期追跡したプロジェクトの参加者のなかで、メチルフェニデートを服用している300人近くの子供の fMRI画像の解析から、メチルフェニデートにより変化する脳の結合性を調べている。これまでも同じような研究は行われ、注意ネットワークが活性化されると信じられてきた。その結果として注意障害を示すADHDの子供に用いられてきた。ただこれまでの研究は、ほとんどの場合100人以下の小規模研究で、撮影時間も短く、条件も揃っていなかった。これに対し、ABCDはMRI画像の撮影条件を標準化し、画像の品質管理が厳しく行われており、これに合致する画像が300人以上得られるというのが大きな利点になっている。

この研究では平均化された脳画像から、parcel-wise map と呼ばれる機能的結合性を中心に、リタリンを朝服用した子供がその日検査に来た時に認められる変化を調べている。どの領域と詳しく紹介するのはやめて結論だけにするが、朝メチルフェニデート服用により誘導される変化は、覚醒状態の誘導と維持に関わる、すなわち目が覚めて頭がはっきりしていることに関わる領域の変化を誘導することがわかった。

ABCDコホートの素晴らしいのは他の課題についてのデータと比較ができる点で、活性化される領域の活動を睡眠との関係で見直すと、睡眠時間と相関して変化する領域と一致する。また、覚醒を誘導するノルアドレナリン受容体の数の多い領域とメチルフェニデートにより活性化される領域が重なることから、メチルフェニデートは注意ネットワークではなく、睡眠からの覚醒時に活性化される領域に働いていることを示している。

さらに、良い睡眠によりもたらされる学業や知能テストの成績向上と同じ結果をメチルフェニデート投与でも誘導することができる。そして極め付けは、寝不足で低下する知能テストの成績をメチルフェニデート投与で防ぐことができる。そして睡眠時間により変化する脳領域結合性の関係は、メチルフェニデート投与で解消される。

以上の結果から、メチルフェニデートの作用はこれまで考えられてきたように注意ネットワークの活性化ではなく、目が覚める時にノルアドレナリンが働くのとほぼ同じプロセスが起こっていると結論している。もちろん、これ以外にドパミンの濃度も上昇することから、報奨系の活性化も併せて起こると考えられる。

とすると、現在ADHDの子供に投与しているメチルフェニデートは、注意力を活性化しているというより、ADHDで起こりやすい睡眠不足症状を抑えているだけかもしれない。様々な分野で今年も多くの進展があったが、このように人間の脳の理解も着実に進んでいる。

2025年12月27日

病気の種類を問わず、特定の病気について一つのグループで全てのデータを産出するとなると限界があるが、最近のようにデータベースが整理されてくると、自分のデータを中心に、様々なデータを比較することが可能になり、single cellレベルの遺伝子発現やエピゲノムから、代謝物を調べるメタボローム、更には組織レベルでの遺伝子発現まで調べ尽くして、病気のメカニズムを探るスタイルのオミックス研究が盛んに行われるようになった。

今日紹介するMITからの論文は、高脂肪食を摂取させ続けることで誘導するマウス肝ガン発生までの過程の肝臓のオミックスデータ解析結果から得られる視点で、人間の代謝性脂肪性肝疾患や肝ガンのオミックスデータを見直し、代謝ストレスが早い段階から肝臓ガン誘導環境を形成することを示した研究で、12月22日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Hepatic adaptation to chronic metabolic stress primes tumorigenesis(慢性的な代謝ストレスに対する肝臓の適応がガン発生を始動する)」だ。

高脂肪食と糖を摂取させることでマウス肝臓ガンが発生するという恐ろしい結果は2016年に報告されているが(Journal of Hepatology:65,579,2016)、この系を踏襲しながらも肝ガン発生までの経過を6ヶ月、12ヶ月、15ヶ月と追跡、全ての時点で単一細胞レベルのトランスクリプトーム、エピゲノム、組織レベルのトランスクリプトームを行い、この解析から得られる結果を、他のデータと比べる視座に置いたのがこの研究の最大の売りだ。ただ、オミックス研究の焦点を抜き出すのはなかなか難しく、読み進むうちに面白いと思った点だけを箇条書きにする。

面白いことにガンのゲノムの研究は全く行っておらず、基本的には代謝ストレスによりエピゲノムが変化し、その結果肝ガン誘導環境が整うという考え方に立っている。すなわち、代謝ストレス応答自体が肝ガンの原因になっていることになる。

代謝ストレス応答で、肝臓の本来の機能に関わるプログラムの発現は低下するが、Wntなどの増殖プログラムが更新する。この変化は1年齢で既にはっきりしており、肝ガン誘導の環境が形成される。

この原因となる転写の変化は、Sox4とRELBの転写システムが上昇する事が原因となっている。また、これを指標に組織解析を行うことでガン発生の場所を明らかに出来る。

個人的に興味を引いたのはケトン体を作るHMGCS2分子の低下で、ケトン体が出来ず、コレステロールなどの他の脂質合成が上昇する事がガンのシグナルになっていることを明らかにしている。

人間の代謝性脂肪性疾患や肝ガンのデータベースと対照させると、組織学的に強い線維化がマウスでは存在しない点などいくつかの違いはあるが、特にSox4とRELBを中心とするストレス環境の成立、それによる肝臓の増殖優位プログラムの発現などはほぼ再現できている。

このメカニズムについては、ヒト肝臓培養細胞への遺伝子導入などを繰り返して、確認もしており、分子、機能、組織を組み合わせた統合的な研究で説得力は高い。個人的意見だが、生活習慣を改善して、代謝ストレスを抑える以外の介入方法は示せていないと思うが、肝ガンは生活習慣で起こるガンの代表として研究されていくと確信した。

2025年12月26日

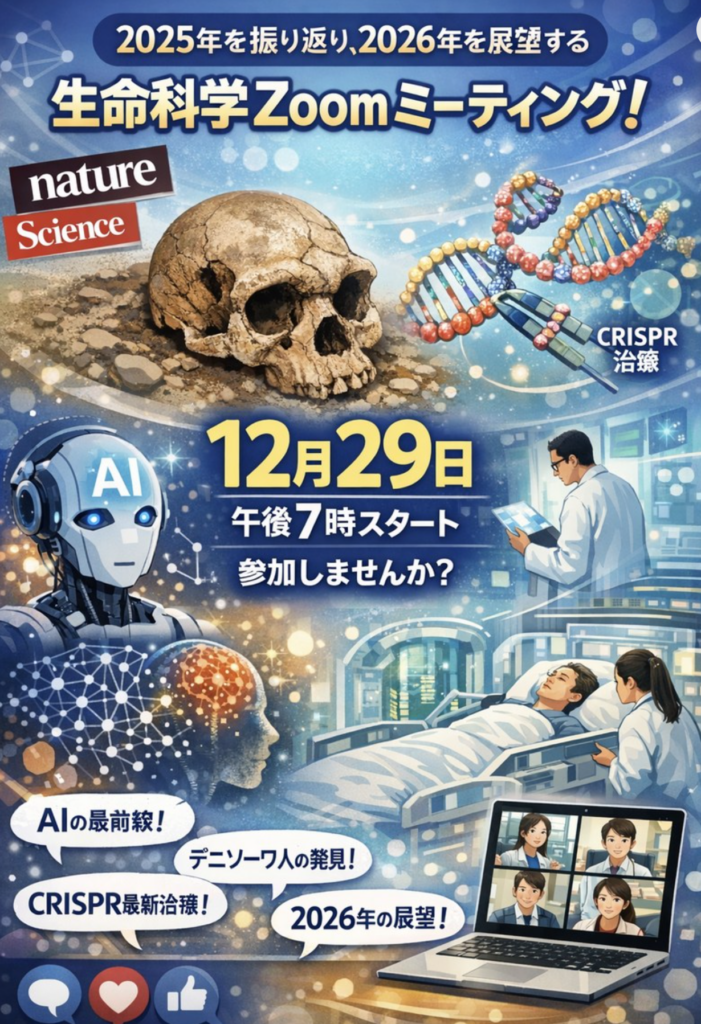

12月29日午後7時から、2025年を振り返り2026年を展望したNatureやScienceなどの記事を紹介しながら、みなさんと今年の生命科学を振り返るZoom Meetingを予定しています。今年も生命科学はAIのニュースが中心でしたが、デニソーワ人の頭蓋の発見、CRISPR治療の実現、そして坂口さんのノーベル賞もありました。いつも通りYouTubeで配信しますが、直接参加したい方はメールをお送り下さい。URLを送ります。また、皆さん一人一人に今年の一推しのニュースがあると思いますので、ふるって参加して紹介して下さい。

2025年12月26日

エストロジェン受容体陽性乳ガンに対して、Palbociclib をはじめとするCDK4/6阻害剤 (C4/6i) を、例えばエストロジェン受容体を分解する fluvestrant などのホルモン抑制剤 (Eri) を組み合わせた治療は、進行性の乳ガンの抑制を可能にした革新的治療として広く利用されている。しかし治療を続けると、またしても治療耐性が発生することから、次の一手が求められていた。耐性乳ガンを調べると3-4割がPIK3CA分子の変異が見つかり、2-3割にPI3Kシグナルを抑制しているPTEN分子の欠損が見られることがわかってきた。事実 PI3K/AKT/mTOR として知られるシグナル経路の阻害剤は耐性乳ガンに対して効果を発揮し、現在様々な治験が進んでいる。

今日紹介する南デンマーク大学からの論文は、異なる変異を持つ C4/6i+Eri 耐性腫瘍に対するPI3K/AKT/mTOR 経路の異なる分子を標的にした阻害剤の効果を、人間の乳ガンを移植したマウスを用いて素朴に調べた論文で、研究としては古典的で、よくこのレベルの雑誌にアクセプトされたなと思うが、臨床の疑問に答えるという意味では重要な論文と言っていいだろう。タイトルは「Dual PI3K/mTOR inhibition is required to combat resistance to CDK4/6 inhibitor and endocrine therapy in PIK3CA-mutant breast cancer(PIK3CA変異を持つCDK4/6阻害剤と内分泌治療に抵抗性の乳ガンを抑制するためにはPI3K/mTOR両方に効果がある阻害剤が必要だ)」で、12月27日号の Science Translational Medicine に掲載された。

この研究ではまずPI3Kの構成分子PIK3CAの変異を持つ耐性乳ガンの試験管内増殖を、この経路の別々の分子、即ちPI3K阻害剤 (PI3Ki) 、AKT阻害剤 (AKTi) 、mTOR阻害剤(mTORi) 、そしてPI3K及びmTORの両方の阻害剤 (PMi) 、それぞれ薬剤の名前で言うと、alpelisib、capivasertib、sapanisertib、gedatolisibを、CDK4/6iとERiと同時に加えて調べている。結果は、試験管内の増殖はどの阻害剤を組み合わせても耐性ガンを完全に抑制することが出来た。しかし、同じ耐性ガンをマウスに移植して治療実験を行うと、全て一定の効果はあるものの、PI3KとmTORを両方阻害する gedatolisib のみが12週以上続く効果を発揮した。

一方、PTEN欠損による耐性乳ガンには、PI3Kより下流のAKTiやmTORiが効果を示した。

PIK3CA変異を持つ耐性乳ガンについては、さらにPI3KiとPMiを詳しく比べ、単独阻害では長続きせずPI3K+mTOR両方を阻害するPMiが必須であることを示している。

この理由については、PI3Ki単独ではAKTの再活性化によるリバウンドが起こることが知られているが、これに加えてPMiの場合HIF1αと言った他のシグナルが合わせて阻害されるため、効果が続くことを示している。

以上が結果で、まとめるとCDK4/6i+Eri耐性が発生した乳ガンの場合、遺伝子診断を行いPIK3CAの変異が見つかった場合は、PI3K単独阻害剤ではなく、PI3KとmTORの両方を阻害するPMiを使うべきだが、PTEN欠損による耐性獲得の場合はAKTやmTOR阻害剤を用いることが次の一手になるという結論だ。

PI3K/AKT/mTORシグナル経路のどの阻害剤を選べばいいのかという臨床からの疑問に答えてくれる研究として評価できるが、実際の臨床になると、この経路はインシュリンの作用にも密接に関わっており、強い服作用が予想される。従って、例えばPMiのようにPi3KとmTORの両方を阻害する場合、予想される代謝異常をどのようにコントロールするのか、医者の匙加減が試されるようになる。いずれにせよ、ここで検討された薬剤の多くは現在乳ガンでの治験が行われており、期待したい。

2025年12月25日

昨日に続いて新しい培養法確立論文を紹介する。今回はなんと別々に培養した子宮内膜の上皮と間質からなる3次元組織を作成して、この上にヒトの胚盤胞を乗せて、着床から胚発生までを再現できないかというチャレンジだ。米国スタンフォード大学、スペイン・ラフェ保健研究所、そして英国バブラハム研究所が共同で Cell に発表した論文で、タイトルは「Modeling human embryo implantation in vitro(ヒト胎児の着床を試験管内でモデル化する)」だ。

胚盤胞は子宮に戻すと着床して発生するが、をそのまま試験管内で培養すると、最終的には構造が失われ、培地の組成に応じて様々な細胞が増殖してくる。ES細胞はこの時、内部細胞塊だけをつまみ上げて培養することで樹立している。胎児の構造を保った発生過程は、着床過程を再現することでしか達成できない。即ち、着床する相手の子宮内膜構造を再現する必要がある。

この研究では健康女性の子宮内膜をバイオプシーで採取、まず上皮と間質を別々に培養する。次に子宮内膜の間質層をハイドロゲル内に間質細胞を閉じ込め、これをトランスウェルト呼ばれる、底の膜を通して栄養分が浸透する特殊な器に入れて培養する。このハイドロゲルには様々なコラーゲンなどマトリックスが加えられて、できるだけ子宮に近い環境を形成させている。この上に、オルガノイド培養で維持している子宮内膜上皮を撒くと、上皮にカバーされた間質層からなる立体構造ができあがる。

子宮内膜はエストロジェンとプロゲステロンに反応して着床の準備を行うが、この時子宮内膜に見られるほとんどの形態的変化(例えば上皮に繊毛が発生し、ピノポードと呼ばれる上皮の突起が発生する。また、子宮内ミルクと呼ばれる着床に必要な分泌分子の全てが合成されるのを観察できる。

さていよいよ胚の着床が可能かだが、数少ない胚と共培養する前に、ヒトiPS細胞由来の胚盤胞に似たブラストイドを加えて、着床と同じような強い接着を形成し、最終的に特徴的な分化細胞が発生することを確認した後、実際のヒト胚盤胞を加えて着床と発生を追跡している。この時、従来用いられてきた2次元培養法や、マトリックスとの培養などと、人工子宮内膜を用いる培養と比べている。

結果だが、半数が完全に着床し、その半数が構築を保ったままの発生が起こる。最も重要なイベントは、胚盤胞を包むトロフォブラスト内部にハイポブラストと呼ばれる卵黄嚢や羊膜を形成する細胞がエピブラストから発生してくることだ。これにより、トロフォブラストの分化が始まり、胎盤を形成する栄養膜が形成され、細胞が集まった合胞体栄養膜の形成へと発展する。そして、栄養膜は人工子宮内皮を突き破って人工内膜の中へと侵入する。

この栄養膜の活動により胚も人工子宮内膜内に完全に包み込まれ、構造を保ったまま発生する。とは言え、この条件では例えば幻聴形成が起こり、3胚葉が発生するというわけではなく、これを実現するためにはまだまだ研究が必要だ。しかし、栄養膜の発生を誘導でき、胚の着床過程をほぼ完全に再現できたことは重要で、例えばAXLと呼ばれるキナーゼをブロックすることで着床が完全に阻害されるといった実験的検討が可能になることから、着床異常の研究が進む様に思う。

このように、地道なトライアンドエラーを繰り返して、正常過程を再現する培養法の確率を目指す研究の伝統は力強く続いているようだ。

2025年12月24日

肝臓の美しい組織学的構造を試験管内で再現する研究が加速している。私たちも経験があるが、培養方法の開発は地道なトライアンドエラーなので、研究者からは毛嫌いされるのではと思うが、粘りの必要な研究を進める人たちがいることは心強い。これまで、ヒトiPS細胞から肝臓を再現する研究では我が国の武部さんたちの研究が進んでいるが(例:Nature:https://doi.org/10.1038/s41586-025-08850-1 )、今日紹介するドイツド レスデンのマックスプランク分子細胞学研究所からの論文は、ヒト成人の摘出肝臓組織から得られる細胞を用いて、長続きするヒト肝臓の再現を試みた研究で、12月17日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Human assembloids recapitulate periportal liver tissue in vitro(ヒトのアッセンブロイドは門脈周囲の肝臓組織を再現する)」だ。

このグループは、今年5月、マウスを用いて肝臓組織の再現を試みた論文を Nature に報告している(Nature: https://doi.org/10.1038/s41586-025-09183-9 )が、そこで培った様々な技術をヒトに移したのがこの研究だ。

基本的には、門脈周囲の構造を、胆管細胞、肝細胞、そして肝臓間質細胞を合わせて作成することがゴールになっているが、それぞれの細胞を長期に維持する培養法の確率から始める必要がある。これまでiPS細胞や胎児肝での培養法は報告されているが、成人の肝臓はハードルが高い。

まずEPICAM陰性の肝細胞を精製してこれをマトリゲルの中で培養する条件を検討し、一般的に肝臓培養に使われる様々な増殖因子カクテルに加えて、Wntと同じ働きのある人工タンパク質Wntサロゲート及びYAPを活性化させるための薬剤TRULIを加えることで、長期にわたる肝臓のオルガノイド培養が可能であることを示している・・・等と気楽に書いてしまったが、この過程が最難関で、様々なトライアンドエラーが重ねられている。WntサロゲートやTRULI添加は誰もが考えると思うが、ビタミンの一つニコチンアミドを培地から除去することが増殖を促進するという結果は、大変な努力が行われたことを物語る。

ただ、こうして完成したオルガノイド増殖培養では加えた増殖因子などの効果で、分化が進まないことが、遺伝子発現などから明らかになった。そこで、TRULIとFGFを除いた培養を行うことで、細胞を分化させると、極性を持った肝細胞からできる胆汁小管をもった構造が出来、遺伝子発現でもほぼ正常肝臓と同じになる。実際、様々な解毒機能をもち、遺伝的肝不全のマウスの肝臓に移植すると肝臓機能を復活させることも確認した正真正銘の肝臓細胞が出来た。

このようにヒト肝臓細胞から肝臓細胞を増殖させることが可能になったことは極めて大きなブレークスルーだと思う。おそらくバイオプシー程度の肝臓細胞からも培養が可能になると思うので、肝疾患の研究が進むだろう。この研究でも、肝臓培養を行った患者さんの肝臓オルガノイドの遺伝子発現を個別に調べ、それぞれのオルガノイドが患者さんの個性を発揮していることも示しており、期待を持たせる。

ただ、研究はこれで終わっていない。次は機能的胆管も含めた肝臓組織の再現にチャレンジしている。この目的で、胆管細胞のオルガノイド、そして肝臓間質細胞の培養にチャレンジしている。特に後者は間質細胞の表面抗原の定義から始めて、純粋な肝臓特異的間質細胞培養に成功している。これも大変な努力だと思う。

こうして出来た3種類の細胞を細胞の凝集を促進する培養プレートに共培養することで、アッセンブロイドとよぶ胆管と肝臓細胞が混じったオルガノイドが形成され、形態や遺伝子発現から実際の肝臓に極めて近いことを示している。その上で、間質細胞の量を増やすことで、原発性胆汁性胆管炎と同じ病態を誘導できるところまで示している。

結果は以上で、目的に応じた様々な肝臓組織を試験管内で再現し、さらに病気のモデルを試験管内で誘導できたことは素晴らしい成果で、昔培養を行っていた身としては、頭が下がる。

2025年12月23日

卒中など脳に障害を受けても、リハビリテーションにより機能を回復する可能性があるのは、我々の神経回路に可塑性があるからだ。しかし、この可塑性は成長するとともに失われていく。失われると言ってしまうとネガティブになってしまうが、実際には神経回路を安定化して同じ反応を得られるようにするためには、可塑性を抑えることが重要だ。面白いことに、成長した後でも可塑性を取り戻す様々な方法が知られており、これらの研究から神経を守る細胞アストロサイトがこの安定性に重要な働きをしていることが知られている。

今日紹介する米国ソーク研究所からの論文は、アストロサイトが組織修復に関わるとして知られるCCN1を分泌して、神経回路の安定性を保っていることを示した研究で、12月17日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Astrocyte CCN1 stabilizes neural circuits in the adult brain(アストロサイトのCCN1は成人の脳で神経回路を安定化する)」だ。

神経の可塑性を調べるとき、ocular dominance、即ち2つある目のどちら側に反応しやすいかが神経細胞レベルで決まっていくが、特にマウス1次視覚野では ocular dominance が強い。そこで生後28日目と120日目のマウス視覚野に存在するアストロサイトの遺伝子発現の違いをリストし、その中から ocular dominance の可塑性を変化させる様々な実験での遺伝子発現の差を手がかりに可塑性に関わる遺伝子を探索し、回路が安定化するに従い発現が上昇し、暗い部屋で育てることで安定化を遅らせると発現が低下し、さらに片方の目を潰したときに特に反対側の視覚野で発現が低下する、即ち回路を安定化させる分子としてCCN1を特定した。

あとはアストロサイトにこの分子を強発現させたり、あるいはノックアウトしたときに、1次視覚野の神経反応を調べ、可塑性があるかどうかを調べる。このために、片方の目を潰して4日後の視覚野の反応を調べocular dominanceの安定性を検証している。

生後28日目のマウスで、片方の目を塞いで4日目には両眼に反応する領域で残っている目に反応する神経の数が上昇するリモデリングが起こるが、CCN1を強発現させるとこれが消失する。一方で、アストロサイトのCCN1を生後1ヶ月目にノックアウトさせ、4ヶ月待ってから片方の目を塞いで ocular dominance がリモデリングされるかどうかを単一神経細胞レベルで追跡すると、CCN1がないと視覚野をリモデリングする可塑性が残っていることがわかる。逆に両眼視力の安定性がないため、高低の差がある飼育環境で行動させると、深さの感覚が安定していないため、何度も下に落ちる。

あとはCCN1により回路の安定性が維持されるメカニズムを調べ、

CCN1は細胞接着を調節するピニンの量を介在神経の周りで上昇させることで、介在神経の成熟を促進し、回路を安定させる。この時CCN1はインテグリンの結合を通してミクログリアの貪食機能を変化させ、ピニン量を調節している。

CCN1からインテグリン結合部位のアミノ酸を変異させると、回路安定か機能は消失する。

CCN1はオリゴデンドロサイトの分化を誘導し、神経軸索のミエリン化を誘導する。

等を通して回路の安定性に寄与していることを明らかにしている。

結果は以上で、ocular dominance を実験系として用いているが、ノックアウトすると可塑性が回復する点は重要で、神経損傷後のリハビリテーション効率を上げるといった新しい実験系で調べると面白いのではないだろうか。