2021年4月10日

5−6万年前、ホモサピエンスが中東でネアンデルタール人と交雑しながらも、均衡を保って生活していたのに、その後急速にホモサピエンスがネアンデルタール人の領域に侵入し、4万年前にはほぼ全てのネアンデルタール人が滅びる。この時何がホモサピエンスの優位をもたらせたのか、その違いを明らかにするのにゲノム上でのネアンデルタール人との関係の記録は重要だ。しかし、ホモサピエンスがユーラシアに進出してすぐの人骨がこれまでほとんど解析できていない。

ずいぶん前に紹介したように(https://aasj.jp/news/watch/3635) 、ルーマニアで発見された4万年前後のホモサピエンスは、4−6世代前の先祖がネアンデルタールと交雑をした証拠が残っており、ホモサピエンスがユーラシアに進出した当時、ネアンデルタール人との交雑が頻繁に行われていたことを窺わせられるが、これまでヨーロッパで発見された4万年以前のホモサピエンスは、現在のユーラシア人とはゲノム的に全く異なる系統であることが分かっており、おそらくいずれかの時点で絶滅した系統と考えられる。

一方、中国北京近郊の田園洞窟で発見された4万年前のゲノムは、間違いなく現代ユーラシア人の先祖であることがわかっている。このことから、現代人の祖先、田園洞窟人と、ユーラシアに踏み出した時期のホモサピエンスをつなぐゲノムの探索が行われていた。

今日紹介するドイツ・ライプチヒのマックスプランク研究所のペーボさんたちがNatureに発表した論文、

および、同じドイツ・イエナにあるマックスプランク人類歴史科学研究所から˜Nature Ecology & Evolutionに発表された論文、

は、このミッシングリンクに存在する4万年以上前のホモサピエンスのゲノムを解析した研究だ。

ライプチヒ論文はブルガリアのBacho Kiro洞窟から出土した約43-46千年前の歯や骨からDNAを回収、イエナ論文はやはり45千年前の骨の一部からDNAを回収、それぞれの系統を調べるために多型(SNP)がわかっているフラグメントを精製してSNPマップを再構成し、他の人類のデータと比べている。

イエナ論文で調べた骨は1950年に発掘されたもので、保存のための膠など多くの処理が施されていたため、年代測定ができておらず、最新のテクノロジーを駆使した苦労の結果、35千年以上前までしか推定できていない。ただ、その後のゲノムを用いた解析から、おそらく45千年前以上で、ヨーロッパ最古のホモサピエンスの骨ではないかと推論している。

さて結果だが、Bacho Kiro出土のホモサピエンスは、中国との田園洞窟人、そして現代人との関係で見ると、明らかに共通するSNPが多く、田園洞窟人、そして現代ユーラシア人へとつながるミッシングリンクを埋めるホモサピエンスが発見されたことになる。日本人にとっても重要な発見になる。

一方チェコで発見された人骨は、現代人との近縁性は希薄だが、よりヨーロッパ人に近い。おそらくBacho Kiro人も含めこれまで発見された4万年前後のホモサピエンスとは、早く系統が分かれていたことがわかる。

面白いのはネアンデルタール人との交雑記録で、Bacho Kiro人ゲノムには、長いネアンデルタール人ゲノムが保持されており、6世代前には交雑があった証拠が残っており、ユーラシアに進出してから交雑がかなりの頻度で起こっていたことをうかがわせる。これに対して、チェコで発見されたゲノムには、最初の中東で起こった両者の交雑の痕跡以外は見当たらず、ユーラシア進出以降もまだネアンデルタール人との交雑がないグループであることがわかった。

結果は以上で、ホモサピエンスのユーラシア進出が、一つのグループだけで起こったのでは無く、いく波にもわかれて行われていたことを示している。また、それぞれのグループのネアンデルタール人との関係も異なっていたようだ。そしてその中の一つ、ブルガリアで発見されたグループは氷河期を生き延び現代人へつながるグループにつながっていたと結論できるだろう。今後、それぞれのグループの遺物の解析を通して、文化やさらには言語に至るまでわかるようになるかもしれない。

これらの発見については、アフリカでのホモサピエンス形成も含めて、ジャーナルクラブでまとめて見たい。

2021年4月9日

1型糖尿病は典型的な自己免疫病で、膵臓のベータ細胞の自己抗原に対するT細胞による細胞障害や、炎症により、β細胞が失われる病気だ。ただ細胞性免疫だけで無く、総合的な自己に対する反応が起こっていることは、発症の随分前からインシュリンやGAD65に対する自己抗体が検出されるケースがあり、T細胞と共に、ベータ細胞が失われる過程に関わるのではと考えられてきた。それなのに、「自己抗体により1型糖尿病の発症が遅れるとは、何かの間違いではないか」と思われた人も多いのではないだろうか。

今日紹介するミネソタ大学からの論文は、自己抗体にも病気にとって良い自己抗体があり、SerpinB13に対する自己抗体はなんと1型糖尿病の発症を遅らせる可能性があることを示した研究で4月7日号のScience Translational Medicineに掲載された。タイトルは「SerpinB13 antibodies promote β cell development and resistance to type 1 diabetes (SerpinB13 に対する自己抗体はβ細胞発生と1型糖尿病への抵抗性を獲得させる)」だ。

SerpinB13はタンパク分解酵素カテプシンL の阻害分子で、組織中のプロテアーゼを阻害して組織損傷の広がりを止め、また臓器発生を一定のレベルで抑えることにも関わることがわかっている。このグループがなぜ膵臓のβ細胞とSerpinB13の関係に注目したのかはよくわからなかったが、膵臓発生にこの分子の関与があるかどうかを調べるため、マウスの12日齢の胎児膵臓を培養し、これにSerpinB13を添加する実験を行い、期待通り膵臓の内分泌細胞の発生が強く抑制されること、逆にSerpinB13に対する抗体を同じ培養系に加えると、内分泌細胞の数が倍になることを発見する。すなわち、SerpinB13は膵臓の内分泌細胞への分化を阻害すること、SerpinB13自身も膵臓で発現することで、内分泌細胞への分化を調節していることを示している。

次に、実際の発生過程でも同じことが見られるか、妊娠マウスにSerpinB13抗体を投与して胎児の膵臓発生を調べると、内分泌細胞が16日目で増加し、インシュリン分泌細胞の数も50%ほど増加する。

さらにストレプトゾトシンによるβ細胞の障害からの組織修復過程にSerpinB13に対する抗体の効果を調べると、インシュリン分泌細胞の数が増加している。また、抗体処理をした母親から生まれたマウスでは、膵臓の内分泌細胞、特にベータ細胞が増加しており、ストレプトゾトシンによるベータ細胞数の低下を抑えることができる。

そこで、SerpinB13の内分泌細胞分化への阻害効果のメカニズムを調べると、膵臓の内分泌細胞への分化を抑制するNotchシグナルがSerpinB13により調節されることで、内分泌細胞の過剰分化が抑えられており、SerpinB13に対する抗体はこの抑制を外すことがわかった。

ここまでは、SerpinB13の機能を制御して、うまくいけば膵臓β細胞数を操作できるかもという期待で終わるのだが、この論文では最後に驚くべき結果が示される。すなわち、SerpinB13に対しては自己抗体を持っている人がかなりの割合で見られ、1型糖尿病発症前から経過を観察して、1型糖尿病発症の予防手段を探るコホート集団でみると、リスクが高いほどSerpinB13に対する自己抗体が低い。そして、7年後の経過を見ると、SerpinB13に対する自己抗体を保有している人ほど糖尿病の発症が遅れることが明らかになった。実際に、自己抗体がSerpinB13のプロテアーゼ阻害効果を抑えることも確認しており、実験モデルと同じ役割で、1型糖尿病の発症を抑えていると考えられる。

結果は以上で、最後のデータをまとめると、何らかのきっかけでSerpinB13に対する自己抗体ができると、それまで抑えられていた内分泌細胞への分化が誘導され、失われたβ細胞を補ってくれるという結論になる。

これまで、発症前の1型糖尿病治療は、免疫系を抑えることだけと考えてきたが、免疫系が再生を助けることもあるのだと知り、本当に感動した。

2021年4月8日

例えば統合失調症の患者さんに現れる幻覚は、おそらく知識がないと、本当のことだと騙されてしまうのではないだろうか。それほど確信に満ちているのがサイコーシスで見られる幻覚や妄想だ。ではなぜ妄想や幻覚が生じるのか?以前解離体験の論文で紹介したように、ドーパミンの分泌を高めると幻覚が生じることが知られており、またドーパミン受容体阻害剤は統合失調症治療薬として使われている。しかし、この過程を動物で研究することは簡単でない。というのも、幻覚や妄想は、周りが見ていないものを見ていると主張する症状なので、主観的な体験をレポートする能力がない動物では実験ができない。

今日紹介する米国コールドスプリングハーバー研究所からの論文は、マウスに幻覚を誘導し、それを客観的に検出できるようにし、幻覚の回路を明らかにしようとした研究で4月2日号のScienceに掲載された。タイトルは「Striatal dopamine mediates hallucination-like perception in mice(線条体のドーパミンがマウスの幻覚様感覚を媒介する)」だ。

さて、どのようにして幻覚を誘導し、それをどのようにして検出するか?ホワイトノイズの中でシグナル音が聞こえたか、聞こえなかったか判断させ、成功すると褒美を与える。この時、5%ぐらいの成功例では褒美が出ないようにしておくと、マウスは一定時間褒美を期待してバーを押し続ける。ただ、シグナル音が聞き取りにくくて自信がない場合は、すぐに判断ミスと諦めるのが普通だ。

このシステムで、もし幻覚が生じたとすると、当然自分が感覚したという自信があるので、なぜ褒美が出ないだろうかと長くバーを押し続けることが期待できる。まずこの予想が正しいかを、音を聞かせる確立を増やしたセッションで、音が聞こえるはずだという期待を高め、聞こえないのに聞いた気になるかどうか調べると、自信を持って聞いたと幻覚している確率が上がることがわかる。

さらに、以前紹介した幻覚を誘導するケタミンを投与して、同じ課題を行わせると、幻覚が発生する確率が上がる。

これを幻覚と結論してもいいのだが、この研究では念を入れて、同じような課題を人間に行わせ、聞こえていない音が聞こえたとレポートしてもらう実験を行うと、マウスとほとんど同じ結果になる。また、正常人の対象だが、様々な精神的症状についてアンケートをとると、この課題で幻覚が現れる確率が高い人ほど、幻覚が現れやすいと自分で答えており、他のサイコーシスの症状も持っていることがわかった。

このように、人間の幻覚に近い現象がマウスでも再現できることを確認した上で、この課題を行なった時、幻覚が現れた行動でのドーパミン神経の反応を見ると、線条体でのドーパミンが、幻覚が現れる少し前に現れ、またそれぞれの部位を光遺伝学的に刺激すると、幻覚が現れる確率が上がることを確認する。そして、腹側側の線条体の興奮が、褒美への期待に関わり、線条体尾部での興奮は、幻覚が現れることへの予想に関わることを発見する。そして、線条体尾部への刺激により、幻覚が現れ、それをドーパミン受容体阻害剤で抑制できることを明らかにしている。

以上が結果で、聞こえるぞ、聞こえるぞと期待した時、聞こえてしまう幻覚と同じとしているなど、少し気になる点もあるが、幻覚の回路を検出しようとし柔軟な脳には恐れ入った。

2021年4月7日

体も精神も、発達期に決まっていくことは多くの研究から明らかになっている。中でも注目されているのは腸内細菌叢の役割で、細菌叢の発達の異常は、成長後の代謝疾患やアレルギーの原因となることがわかってきて、「腸内細菌を育てて将来の健康を実現する」は、多くの国が国を挙げて取り組むモットーになっている。

腸内細菌叢の発達とアレルギーについては先月YouTubeで取り上げたので是非ご覧いただきたいが(https://www.youtube.com/watch?v=Ht9FD38lS74&t=386s )、出生直後の細菌叢の発達は、出産の様式(経膣分娩か帝王出産かなど)と、母乳により決まると言っていい。従って、細菌叢を育てる理想の母乳の研究が進められている。

今日紹介するスペイン・バルセロナのInstitut de Recerca Sant Joan de Déuからの論文は、理想の母乳を求める研究の一つで、母乳に含まれるベタインが腸内細菌叢を育てて、将来の肥満や糖尿病リスクを抑える効果があるとする研究で、本当だとすると重要だ。タイトルは「Increasing breast milk betaine modulates Akkermansia abundance in mammalian neonates and improves long-term metabolic health (母乳のベタイン含有量が多いほど新生児のakkermansia細菌数が増加し、長期の健康的代謝状態を実現する)」だ。

この研究は、母乳の様々な成分と、子供の成長との相関を調べるコホート研究の一環として、葉酸サイクルとメチオニンサイクルから生まれる様々なone carbon metabolitesの量と、1ヶ月、12ヶ月次の体重との相関を調べた結果、6種類の代謝物の中で、ベタインの量だけが、子供の肥満と逆相関することを発見したことに始まる。

人間を用いた調査はここまでで、あとはコホート参加者をさらに長期に追跡し、成長後の代謝への影響があるかどうかを調べる必要があるが、かなり高い相関だったので、とりあえず動物実験で母乳のベタインの影響を調べることにしたようだ。

研究は簡単で、授乳中の母親にベタインを食べさせると、母乳中のベタインが数倍上昇する。新生児をランダムに、ベタインを食べさせた母親と、普通の食事を摂取している母親に育てさせ、成長後6週目に調べると、脂肪量が強く抑制され、体重も抑制され、さらにIL-6濃度からわかる自然炎症も低下していることが明らかになった。

さらにこれらのマウスが24週齢に成長するのを待って、様々な代謝指標を調べると、肥満の抑制、白色脂肪細胞量の低下、さらにはグルコーストレランスまで大きく改善している。また、同じ実験を太らせた母マウスを用いて行っても同じで、ベタインが母乳に含まれているとそれを飲んだ子供の成長後の代謝は改善している。

次に、ベタインの影響が腸内細菌叢を介して起こっているのか調べるために、母親にベタインとともに抗生物質を摂取させ、母乳に含まれるようにすると、抗生物質入り母乳はベタインの効果を打ち消すことがわかり、ベタインの効果が腸内細菌叢を介して起こっていることを確認する。

では、どの細菌がベタインにより変化するのか調べると、2週間目で明らかにベタイン摂取の子供で細菌叢が変化していることが明らかになった。しかし、6週目ではこの変化は全くなくなるので、母乳摂取時だけの一時的変化であることがわかる。

さらに詳しく細菌の違いを調べると、成人で肥満を抑える効果が知られているAkkermansia数がベタイン摂取で増えていること、さらにベタインの代わりにAkkermansiaを1〜3週まで母乳と共に摂取させても、成長後の代謝異常を予防する効果があることがわかった。

結果は以上で、マウスの実験ではあるが、母乳期にAkkermansiaが育っていると、将来の代謝異常を予防することができるという結果だ、今後、人間のコホートでもこれを確かめる必要があるが、もしこの結果が正しければ、母乳期にベタインを積極的に補充することは、プレバイオとして定着するような気がする。

2021年4月6日

神経回路というと、どうしてもスイッチと電線で考えてしまうが、実際の細胞間連絡は複雑で、一本の樹状突起上に多くのシナプス結合を持った、途方もなく複雑な構造をしている。この複雑性により、例えば皮質の様々な領域からの信号が海馬の嗅内野で統合することができる。ただ、このような複雑な回路を通る信号が混乱しないように、連合させる領域間での神経興奮リズムの同調が起こることが知られている。中でも、海馬のγリズムの同調は記憶に必須の過程として知られており、人間の脳内の領域を頭蓋外からの刺激で同調させて記憶を高める効果を謳った機械まで販売されている有様だが、このメカニズムはまだわかっていない。

今日紹介するニューヨーク州立大学からの論文は、ラットのナビゲーション行動、嗅内野領域から海馬歯状回領域への投射回路の活動記録、そして記憶形成過程で発生するγリズムの光遺伝学的阻害を組み合わせた実験により、γリズムの記憶成立時の機能を調べた研究で4月2日号のScienceに掲載された。タイトルは「Gamma rhythm communication between entorhinal cortex and dentate gyrus neuronal assemblies (嗅内野と歯状回の神経集合間のγリズムによるコミュニケーション)」だ。

嗅内野の中央部( MEC)と外側部(LEC)は、それぞれ異なる皮質領域から信号を受け、それぞれ全般的な空間の認識と物の認識とを統合していることが知られている。もちろん空間内の物の認識には両方が統合される。

実際空間の認識、物の認識、空間とものの認識を調べる行動解析で、MECのγリズムを壊すと、空間に関わる記憶が、逆にLECのγリズムを壊すと物の認識が選択的に障害される。物と空間の認識が組み合わさった行動では、どちらの領域のγリズムを壊しても、パーフォーマンスが落ちる。すなわち、それぞれの領域が必要な行動時にそれぞれの領域で発生するγリズムは、それぞれの領域の機能に必須であることがわかる。

これを確認した後、MEC、LECそれぞれの領域が投射する歯状回でのγリズムを調べ、それぞれが異なる層に投射し、MECはgranular cellを中心に、またLECはmossy cellや錐体細胞を中心にγリズムに同調させていることを明らかにしている。すなわち、海馬の異なる層に、行動の種類に応じて、嗅内野からγリズムが送られ同調している。

このγリズム破壊によるパーフォーマンスの低下に対応して、MECγ波破壊では、海馬の空間認識に関わる細胞の興奮が低下し、一方LECγ波破壊では物の認識に関わる神経細胞興奮が低下する。すなわち、行動の記憶に必要な神経興奮の同調と、同じ領域間のγリスムの同調が協同することで、両方のシグナルが歯状回で統合され、ノイズのない神経伝達が可能になっている。

結論としては、神経細胞間のγリズム同調が、嗅内野各領域から歯状回各層への信号伝達の効率を高める役割を持つことを示しただけだが、解剖学的な回路が明らかになることで、神経細胞レベルの解析への道が開けたと思う。

直接の信号と、それを支えるリズムといった複雑な伝達系を併せ持つような回路形成は、すでに情報科学的ニューラルネットでも実現しているのだろうか?血流まで調節しながら、必要な部位間の信号パッケージを、異なるリズムをうまく重ねながら伝達する離れ技を機械が再現できるのはいつになるのか、興味は尽きない。

2021年4月5日

ホモサピエンス進化研究では今アフリカが熱い。まず、アフリカがホモサピエンス誕生の場所だ。他の人類と系統的に別れてからも、同時に存在した他の人類と様々な関係が続いたはずで、アフリカを出るまでに何が起こったのか?これについては、まだ時間は未定だが次回のジャーナルクラブで取り上げたいと思っている。

これと並行して、言語誕生に至るホモサピエンスのsymbolic 能力形成過程の研究も熱を帯びてきた。サハラ砂漠より南のアフリカでは、ユーラシアでの人類史が始まるずっと以前に、symbolic能力の形成が進んできたことが、石器や装飾品からわかっている。例えば2018年3月に紹介したように、ケニアのOlogesailieの遺跡には、ホモサピエンスがすでに30万年前には、ユーラシアのネアンデルタール人では成し遂げられなかった優れた石器を完成させており、しかもこの石器を50kmも離れた場所から出土する黒曜石を使って生産していたことが明らかになっている(https://aasj.jp/news/watch/8185 )。

このような高いsymbolic 能力を示す遺跡が南アフリカから東アフリカにかけての沿岸でいくつも見つかり、ホモサピエンスの形成がアフリカ中で独立して、あるいは関係しあって進んだことがわかってきたが、これらの遺跡はビクトリア湖沿岸のKatanda(魚釣りの証拠が残っている)を除くと、沿岸部に限定されてきた。この結果、アフリカでのホモサピエンスの形成は沿岸で起こったとさえ提案されている。

今日紹介するオーストラリア・グリフィス大学からの論文は、、南アフリカ内陸部のGa-Mohana Hillでも、これまで発見されたことのないタイプのsymbolic 能力を示す遺物を発見したという研究で3月31日Natureにオンライン発表された。タイトルは「Innovative Homo sapiens behaviours 105,000 years ago in a wetter Kalahari(現在より雨の多かった105000年前のカラハリ盆地で見られるホモサピエンスの革新的行動)」だ。

この研究では南アフリカの北部中央、ボツワナとの国境近くのGa-Mohana高地の約10万年前の地層から発見された遺物について解析している。おそらく、アフリカの他の遺跡と同じで、人骨は発見されていないのかもしれない。ただ、中石器時代の進んだ石器が出土しており、またsymbolic能力を伺わせる、絵を書くのに使われる赤色オーカー顔料も発見されており、ホモサピエンスの遺跡であると断定している。

道具として面白いのは、水を入れるのに使ったと思われる、熱処理されたダチョウの卵も見つかっており、高い構想力を備える人類の遺跡と考えられる。

今回最も注目されたのが、同じ地層から、きれいに整形された22個の方解石の結晶が発見された点で、こちらの方は日常の道具として利用されたとは思えない。そして、より高いsymbolic能力の一つと言える、何らかの儀式に使用されたのではないかと結論している(出土した装飾品はNature誌参照: https://www.nature.com/articles/s41586-021-03419-0/figures/1 )

確かに示された写真は人の手が入ったとしか考えられないが、勾玉のようなより高度な細工がしているわけではない。そのため、実際に人間により造形されたものであることを証明することが最も重要な問題になる。実際、この論文の大半は、この点についての議論に終始しているが、全て割愛する。

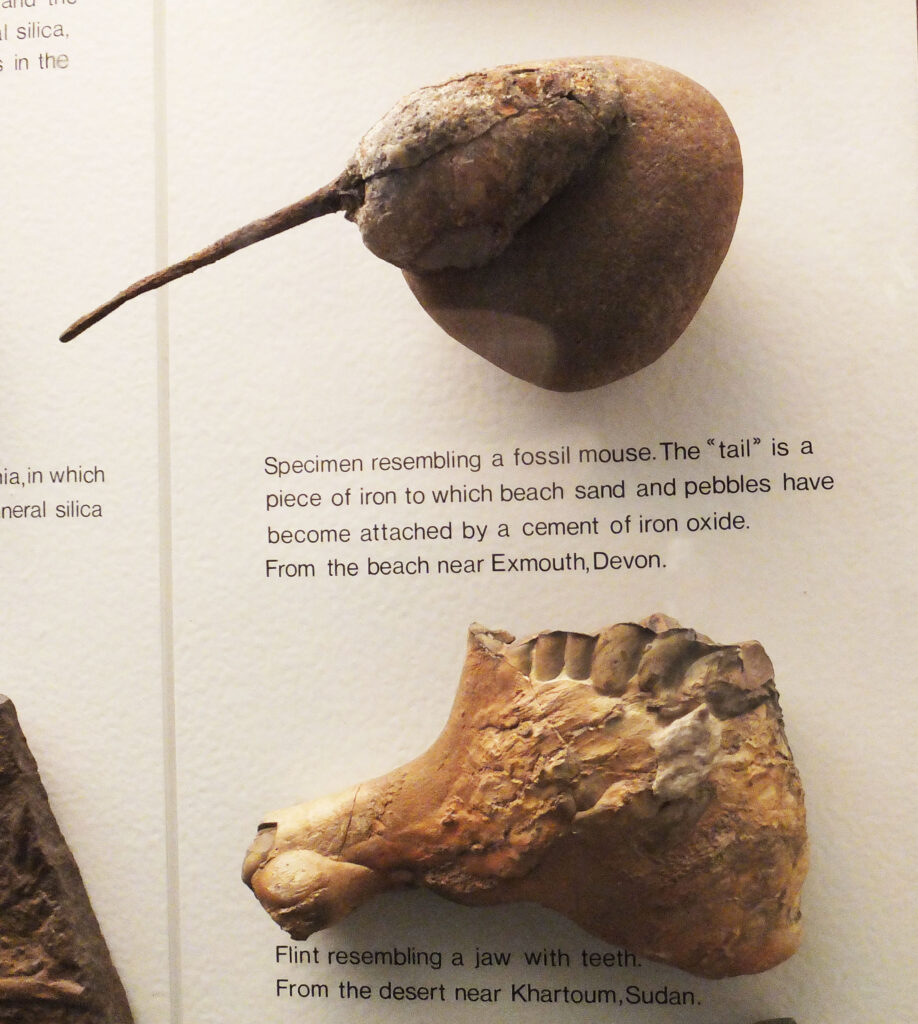

少し脱線するが、以前英国の自然史博物館を見学した時、物理的作用による造詣と、生物の造形とをどう区別するかについて詳しく展示されているのに感心した(図1)。これは、化石の生成について、18世期キリスト教会で行われた説明が、科学的に否定されていく歴史に関わるが、このように「誰が作ったのか」の造形の科学の重要性が、この研究からわかる。

図1 ロンドン自然史博物館に展示されている、自然(物理作用)による造形の例 人間の手による造形だとすると、これまで全く発見されたことのないタイプで、何に使用されたのか、興味がわく。

アフリカは今も多くの言語が残っており、原始的な儀式も保存されている。もし今回の装飾品が精神的な儀式に使われたものだとすると、アフリカに今でも残る様々な儀式と関係づけられる可能性すらある(素人考えだが)。新しい文化人類学が始まるのかもしれない。

2021年4月4日

サルの惑星で描かれた様にチンパンジーやゴリラの脳が人間と同じレベルに達するためには、脳神経細胞数を人間と同じレベルにまず増やすか、あるいは限られた脳神経細胞のネットワークを鍛えるかしかない。しかし、人間の脳神経細胞数はゴリラのそれと比べると、実に3倍もあり、この方向での実験は難しい。このため、サルの人間化作戦はもっぱら訓練を通して、人間の持つ機能をサルの持つ回路の中で再現することに集中してきた。

今日紹介する英国MRC研究所からの論文は、試験管内であれば、発生過程でゴリラの脳神経細胞数を増やす可能性があることを示した面白い論文で、4月15日発行予定のCellに掲載された。タイトルは「An early cell shape transition drives evolutionary expansion of the human forebrain(早期の細胞形態の移行がヒトの前脳拡大の進化の原動力になった)」だ。

もちろん個体内でサルの脳神経細胞数を増やす実験が可能になったとしても、頭蓋内に収まりきらずに残酷な結果に終わるだろう。脳の進化は体の進化と協調して初めて可能になる。代わりにこの研究では、亡くなった笹井さんが開発したiPSから脳のオルガノイドを形成させる方法を用いて、発生途上で脳上皮での神経細胞増殖と分化を、人間とゴリラと比べている(チンパンジーを用いる実験も行っている)。まさに、iPSとオルガノイドが可能にした全く新しい分野だ(このような論文を読むにつけ、山中さんと笹井さんのタッグが我が国で続いていたらと悔やむ)。

iPSからスタートして脳のオルガノイド形成を種間で比べる実験が難しいのは、近縁といえども条件が違いすぎて、本当に同じ条件で比べているのかわからない点だ。おそらくこの研究でも、サルと人間で同じプロセスを誘導できるという確信を持てる培養法に多くの時間を割いたのだと思う。この培養法がこの研究の前提なので、素直に信じることにする。

オルガノイド培養というと一年近く培養を続けることもある様だが、この研究では神経誘導を始めてから大体10日ぐらいまで、すなわち上皮形態をとる神経上皮細胞 (NE)から、神経前駆細胞として働くradial glia細胞(RG)までの過程を対象とし、ここで脳の大きさの基礎が決まると考えている。実際、同じスケジュールで培養条件を変化させた場合、5日目まではほとんどオルガノイドの大きさはサルも人間も変わらないのだが、10日目になると人間の方が2−3倍大きくなる。すなわち、人間とサルの脳のサイズはこの時期の違いで決まると結論している。

あとはこの原因を形態学的に探ると、NEが中間段階tNEを経てRGへと変化するタイミングが人では遅れること、またtNEの期間が長いことを発見する。当然ながら、発現遺伝子もこの変化と呼応しており、例えば細胞周期に関わる遺伝子群や、上皮間葉転換に関わる遺伝子群など、それぞれの種で発現は同じだが、発現のタイミングが人間では遅れる。この遅れは培養5日目前後で見られるちょっとした違いなのだが、人間では最も未熟なNEの増殖が長く続いて、その結果オルガノイドが大きくなる。

最後に、この変化の元となるマスター遺伝子を検索して、最終的に上皮間葉転換のドライバーの一つとして知られているZEB2がゴリラでは神経上皮培養を始めて2日目ぐらいから発現して、5日目ではピークになる一方、人間では5日目に始めて発現して10日目にピークになることを発見する。また、発現レベルもゴリラの方が高い。

この結果から、ZEB2こそが発生初期でNEからtNE、RGへの転換を促す、脳の大きさを決めるマスター遺伝子であると結論し、このZEB2の発現量をDoxで誘導できるiPSを用いてZEB2を早く発現させて、ヒトのオルガノイドが、ゴリラ型に変化するかどうかを調べ、期待通り早くZEB2を誘導すると、大きさから細胞骨格まで、ゴリラ型に変化することを確認している。

では最後に、ZEB2の発現を遅らせてゴリラを人型に変えられるかだが、この実験は簡単でない様で、代わりにZEB2がBMPシグナル下流のSMADに結合してシグナルを抑制する点に注目し、ZEB2の機能を、過剰なBMP4添加で抑える実験を行っている。おそらく細胞数が大きく変化するところまではいかない様だが、しかし上皮構造が壊れるのが遅れることを確認している。

詳しくは述べなかったが以上の結果は、発生初期、神経管を形成するNEでZBE2が発現すると、BMPシグナルが抑制され、上皮間葉転換が誘導され、神経管内のアピカル側の上皮構造が壊れ、RGへの分化転換が誘導されることを示している。そしてこのタイミングを遅らせることでNEの数を調節できるという可能性を示唆された。この細胞骨格変化による極性変化が、この転換の主役であることを示すために、最後に細胞骨格動態を変化させるLPSを用いて、同じ様にゴリラオルガノイドを人間型に変換できることも示している。

以上、ゴリラも試験管内では、人間型に発展させられるという話だが、これが高次機能につながるかどうかはわからない。いずれにせよ、iPS とオルガノイドの組み合わせは、今や精神疾患から、高次脳昨日研究に欠かせないツールになっているのをみると、笹井さんを失ったのは残念だ。

2021年4月3日

遺伝子組み換え食品に反対する人たちの最も大きな懸念は、人工的生物が生態系を乱す心配で、この問題は解決できているわけではない。一方、組換え食品を忌避する最も強い理由は、組み換えた人工遺伝子が我々のゲノムに組み込まれるのではないかという懸念だが、これについては私もありえないと笑って済ませている。

確かに細菌と共生する昆虫では、細菌からの水平遺伝子伝搬が観察されている。しかし、これらの場合細菌が直接生殖システムに住みつくなど(アブラムシとボルバッキア)、生殖系列のゲノムに遺伝子が伝搬しやすい生態が前提になっている。しかし、消化管で消化した核酸が、生殖系列のゲノムに伝搬されることは、私の頭の中ではありえない可能性だ。ただ、40億年前に無生物から生物が誕生してきたことを考えると、長い進化の中では、確率的にありえないことが起こっても不思議はない。

今日紹介するスイス ヌーシャテル大学と、中国農業科学院からの論文は、少なくとも昆虫では、植物の遺伝子の昆虫ゲノムへの水平遺伝子伝搬が起こりうることを示した研究で、4月1日号のCellに掲載された。タイトルは「Whitefly hijacks a plant detoxification gene that neutralizes plant toxins(コナジラミは植物の解毒遺伝子を取り込んで植物毒素を中和する)」だ。

この研究が対象にした昆虫はBemisia tabaci(シルバーリーフコナジラミ)で北アメリカ原産のアブラムシの仲間だ。我が国では、1989年に初めて存在が確認されたが、トマトをはじめ様々な植物の害虫として日本全体に広がりつつある。害虫としてのこれほど高い能力の理由の一つが、Bemisia tabaciが、食物が出す毒素phenolic glycosides(PG)を解毒でき能力を持つからで、この仕組みを解明するための研究が行われている。

この研究では、Bemisia tabaci のPG解毒分子をゲノムデータから探索し、マロニルトランスフェラーゼ(MT)遺伝子を特定する。そしてこのMT遺伝子を他の種と比べる過程で、なんと植物由来のMT遺伝子と系統的に近縁で、植物のMTが水平伝搬したとしか考えられないことを発見する。もともとMTは植物自身が自分の毒素を解毒するために持っている分子なので、Bemisia tabaciは進化の過程で植物のMTを自分のゲノムに取り込むことで、PGを解毒できる、最強の害虫へと進化したことになる。

あとは、実際にこの遺伝子一つを取り込むことが、PG耐性獲得につながったのかを確かめる実験を行い、

解毒できない量のPGはBemisia tabaciに毒性を発揮する、 RNAiでMTを抑制すると、一部のPGに対する耐性が消失する、 リコンビナントMTはPGを分解できる、 などを明らかにしている。すなわち、この分子一つでBemisia tabaciが、植物の防御網の一つPGを破れることを示している。

最後に、トマトにMTに対するRNAi配列を挿入した組み換えトマトを作成して、葉っぱを食べたBemisia tabaciのMTを不活化して、PGに対する抵抗力を弱められるか調べ、期待通りRNAiを組み込んだ組み換えトマトはBemisia tabaciを撃退することに成功している。このグループとしては、今世界で問題になっているBemisia tabaciから農産物を守れることを示している。

結果は以上で、水平遺伝子伝搬が起こる過程については全くわからないままだが、生物の世界では何が起こってもおかしくないことが再認識できた。だからといって、体に危険だからを理由に遺伝子組み換え食物を避ける理由にならないと私は確信するが、水平遺伝子伝搬が絶対起こらないと、笑って済ませることはもうできない。

2021年4月2日

新型コロナウイルス(CoV2)の細胞内侵入を阻止する予防目的で利用できるのは、現在のところワクチンと、感染前から投与することができるスパイクに対する抗体だが、ワクチン接種を着実に進める先進各国と比べると、我が国ではまだ医療従事者についても終わっていないという寂しい状況だ。ただ予防には免疫だけではなく、他にも開発段階の様々な方法が存在する。例えば、TMPRSS2阻害剤のナファマモスタットを吸入剤として用いる方法が第一三共で治験段階に入ったと報じられており、スピード感がない様な気もするが個人的には期待している。

直接ACE2とウイルスの結合を標的にする薬剤も開発が進んでいる。中でも論理的で期待できるのがコロナスパイク分子に結合して細胞への感染を防ぐペプチドだ。なんと、50%阻害が50pMレベルのペプチドが開発され、例えばゲルに混ぜて鼻への感染を防ぐ可能性が考えられていることを昨年10月紹介した(https://aasj.jp/news/watch/14170 )。

今日紹介するオランダ エラスムス大学と米国 コロンビア大学からの論文は、やはりペプチドを使って感染阻害を目指すが、ポリエチレングリコールやコレステロールを付加して、細胞膜からエンドゾームに取り込まれ、ウイルス粒子と細胞膜との融合を阻害する様工夫を凝らした分子構造になっている。タイトルは「Intranasal fusion inhibitory lipopeptide prevents direct-contact SARS-CoV-2 transmission in ferrets (経鼻的に投与した細胞との融合を阻害するリポペプチドはフェレットモデルでのSARS-CoV-2感染を防ぐ)」だ。

前回紹介した論文ではペプチドをスパイクが結合するACE2を基に設計して、ACE2とスパイクの結合を阻害する戦略をとったが、このグループはウイルスのスパイクタンパク質のHeptad repeat(HR)と呼ばれる領域そのものを用いて、スパイクがACE2に結合してから大きな構造変化を行い、細胞膜同士の融合が起こる過程を阻害するリポペプチドを設計し、用いている。この方法だと、CoV2のみならず、SARSやMERSなど近縁のコロナウイルス全てに効果を示す可能性がある。

基礎的な条件検討の結果、最終的に2個のHRをポリエチレングリコールとコレステロールで結合させた分子が、培養細胞へのウイルス感染を抑制する効果が最も高いことを確認し、リポペプチドをその後の研究で用いている。

期待通り、このリポペプチドを用いると、MERSウイルスに対する阻害効果は低下するものの、CoV2であれば、現在問題になっている3種類の変異型全てに効果を発揮する。

次に、この分子をDMSOや蔗糖に溶かして鼻からエアロゾルではなく液滴を点加する方法で投与して、生体内での分布を調べると、24時間経ってもほとんどが肺に止まって、血中にはほとんど入らない。

最後にフェレットを用いて、ウイルスを鼻から感染させる実験、および感染したフェレットと同じケージで同居する実験を行い、このリポペプチドを鼻から投与しておけば、24時間はほぼ感染が防げることを示している。

結果は以上で、今後実際の臨床により即した投与方法などが決まれば臨床治験に進めるのではと期待できる。懸念があるとすると、RNAワクチンと同じポリエチレングリコールが含まれているため、アナフィラキシーが起こるかもしれないこと、ペプチドに対する抗体ができてしまう懸念、そしてコストだが、これらがクリアされれば、街に出る前に、あるいは会食前にスプレーで予防するといった使い方も可能になる。

さらに以前紹介したスパイクとACE2の結合を阻害するデザインペプチドは阻害メカニズムが違うので、併せて使うことも可能だ。

今ワクチンだけが一縷の望みといった状況が生まれてしまっているが、ナファモスタット吸入も含めて、この様な予防薬の開発を、以前紹介した新しい治療薬開発とともに加速させることが重要だ。また、臨床治験のあり方も根本的に考え直してもいいかもしれない。要するに常識に囚われずに、新しい可能性を支援することが求められている。

ちょうど一年前、ワクチンの話が出た時、ワクチン開発には10年もかかるという常識論を専門家すら口にしていた。しかし蓋を開けると、RNA ワクチンでは3相試験までに6ヶ月、実用化が10ヶ月というスピード開発で、今や専門家もワクチン一色に染まっている。有事に際して、常識ほど厄介なものがないことを思い知らされたこの一年だった。

2021年4月1日

このホームページでは、毎日論文を紹介するだけでなく、授業や講演の準備として書きためた文章を残している(https://aasj.jp/lifescience-current.html )。書いた後はアップデートしていないが、40億年前に無生物から生物が誕生する過程を想像した「38億年前地球に生物が誕生した:Abiogenesis研究を覗く(https://aasj.jp/?s=Ventor&x=15&y=3 )や、「言葉の誕生」(https://aasj.jp/news/lifescience-current/10954 )は、今も十分通用すると思っている。

生命誕生を考えるとき、有機物が無機物から形成され、それが環境から自立した生命へと形成されるための条件を調べる方向の研究と、逆に今ある生物を一度分解して再構成する合成生物学的研究が必要だが、後者の代表がCraig Ventorらにより進められている、マイコプラズマ遺伝子を削ぎ落として最小自立生物(Minimal Cell)に必要な遺伝子を定義、それを合成してマイコプラズマのゲノムと置き換えた人工生命を完成させた(これについてはhttps://aasj.jp/?s=Ventor&x=15&y=3 の後半に詳しく記載している)。

こうして再構成されたminimal cell (MC)は473個の遺伝子を持っているが、ここまで削ぎ落としても、このうち149個の遺伝子は何をしているのかわからないというのは驚きだ。

今日紹介するCraig Ventor研究所からの論文は、MCが自力で分裂するために必要な遺伝子を特定した研究で、4月29日発行予定のCellに掲載されている。タイトルは「Genetic requirements for cell division in a genomically minimal cell(最小ゲノムを持つ細胞分裂に必要な遺伝的条件)」と素っ気ないが、MCの重要性がよくわかる面白い論文だ。

MCはギリギリのところで生きているため、一つ遺伝子を欠損させても生命が維持できないとすると、機能のわからない149個の遺伝子の機能を調べるのは簡単ではない。一方、MCにはできないことを調べるのはまだやさしい。今日紹介する論文では、900個の遺伝子を持つ、最初の世代のMC-V1と現在のMC-V3を機能的に比べて、473個の遺伝子だけでは難しい生命過程を明らかにしている。

まずMCをバイオリアクターの中で物理的ストレスに晒すと、V1では正常に分裂するにもかかわらず、V3ではゲノムの複製は進んでも、細胞質の分裂がうまくいかず、フィラメント状に核が連なった細胞ができる。また、そこから細胞がちぎれてきても、形が多様になることに気づく。

そこでV3確立の過程で作成した、V1から様々な遺伝子を除去した中間段階の性質を調べ、デザインして再構成したRGD6と名付けた76遺伝子を含むセグメントをV1から除去すると同じ分裂異常が現れることを特定する。さらにこれらの遺伝子をもとに戻す実験を行い、最終的に7種類の遺伝子を特定している。

特定された遺伝子の中で最も注目できるのはFtsZ遺伝子で、原核生物として特定された最初の細胞骨格タンパク質で、この量が上昇すると分裂することが知られている。後の3種類は機能が想像できるが、残り3個の遺伝子は全く機能がわからない。

残念ながら、一つの遺伝子でもとに戻るという結果ではないので、今後はこれら遺伝子セットの動態を調べて一つ一つの機能を特定することが必要になる。幸い、全ての遺伝子は他の原核生物に存在しているため、このように見るべき対象さえ明らかになれば、最初の細胞分裂機構にも迫れるように思う。

進展はゆったりしているという印象だが、いつ読んでもワクワクする。