新型コロナウイルス(Cov2)は、ウイルスとしては巨大なゲノムを持っており、しかも30以上の機能的分子が必要なため、変異が起こるとウイルスの活性がすぐ失われるので、RNAポリメラーゼ複合体には、nsp14のようなミスマッチを検出して切り出し、校正するプルーフリーディング機構を持っている。実際、この分子が変異したウイルスでは、変異の数は20倍増えることが知られている。

一方最近世界が警戒を強めているイギリス型変異や、南アフリカ型変異では、スパイクだけでも10種類近くの変異が起こっている。なぜプルーフリーディング機構を持つコロナウイルスでこんなに変異が蓄積するのか不思議な気がする。ただ、イギリス型にしても、南アフリカ型にしても、長期間感染した人の中で複製を繰り返した後現れたと考えられており、しかもプルーフリーディングでは修復しようがない欠損を有している。

考えてみると、ゲノムと発現タンパク質が一致している我々の細胞と違い、ウイルス粒子のゲノムと発現している分子は必ずしも一致しない。すなわち、複製と翻訳が別々に行われて、その後パッケージされて出てくる。従って必ずしも欠損が感染力を落としたとしても、変異株は感染できるし、一つの細胞の中で組み換わったり様々な変異が蓄積できる。

この可能性を示す論文がピッツバーグ大学から3月10日号のScienceに掲載された。タイトルは、「Recurrent deletions in the SARS-CoV-2 spike glycoprotein drive antibody escape(SARS-CoV-2スパイク糖タンパク質の繰り返す欠損が抗体作用を回避する)」だ。

この研究では、免疫抑制があるガン患者さんが長期間にわたってCov2を排出し続けた症例(同じような症例は昨年紹介したことがある:https://aasj.jp/news/watch/14412 )について、診断後72日目のウイルスを調べたところ、スパイクタンパク質N末端ドメインに2種類の欠損変異があることの発見から始まっている。さらに同じような患者さんのデータをデータベースから調べると、感染が長い場合には多くの例でやはり欠損が見られているのが明らかになった。

あとは、世界中のデータから、スパイクタンパク質遺伝子で繰り返して見られる欠損(RDR)を分類し、繰り返し欠損が起こっている領域を4種類特定、

全ての変異は一回きりではなく、現在進んでいるパンデミックの全ての時点で繰り返し起こっている。 それぞれの領域は変異の多様性で異なり、RDR2、RDR4では変異が多様だが、RDR1、RDR3では制限があり、RDR3のほとんどは3アミノ酸欠損。 RDR2、RDR4は世界に広がる様々な変異系統で認められる。一方、RDR1、RDR3が起こる系統には強い偏りがあり、これに対応して地理的にも偏りがある。 このような中から感染性の高い系統が急速に広がる。 RDR1、RDR3での欠損は一つのモノクローナル抗体(4A8)に対する反応に大きな影響はない。一方、RDR2、RDR4あるいはRDR1+RDR2欠損では、同じ抗体の結合性が低下する。 以上が結果で、プルーフリーディングの効かない欠損変異、及び1人の患者さんの中で様々な変異が共存することで、抗体が効きにくい新しい系統が生まれる可能性を示した重要な研究だと思う。

この研究は現在問題になっている英国株などの欠損変異が特定される以前に始められた研究である点が重要で、欠損変異がACE2結合性を維持しながら抗体を回避し、進化する過程を研究することで、今後の変異を予想することも可能になるかもしれない。

様々な原因で長く続く痛みは、肉体的にも精神的にも私たちを疲弊させてしまう。このため、痛みをとるという技術は、医療にとって最も重要な技術で、これまで様々な方法が開発されてきた。しかし、今もなお慢性的な痛みのスタンダードが麻薬であることをみると、この分野の薬剤開発の進展が遅いことを示している。

しかし、局所原因に起因する慢性痛の伝播については研究が進んでおり、voltage dependent Na チャンネル、特にNav1.7が重要な働きをしていることがわかっている。実際、局所麻酔に使うリドカインはこの分子を標的にしているが、効果は短い。また、これまで開発された薬剤は、Nav1.7以外のvoltage gated Naチャンネルにも結合することから、副作用の問題を抱えていた。

今日紹介するカリフォルニア大学サンディエゴ校から発表されたNav1.7遺伝子発現を抑制して痛みを抑えるという論文を読んで、なるほどこの手があったかと感心した。タイトルは「Long-lasting analgesia via targeted in situ repression of NaV 1.7in mice (局所的なNaV1.7発現抑制による長期の鎮痛作用)」だ。

確かに、持続的な痛みの原因が局在している場合は、局所を支配する感覚神経のNav1.7発現を抑えてしまうのが最も効果的治療なのは十分納得できる。この分子の変異で無痛症になる人もいるが、生命機能には影響しないこともわかっている。事実、これまでmiRNAを用いたり、shRNAを用いて治療する試みは進められていたようだ。

今日紹介する研究は、ストレートにNav1.7 mRNAを抑えるのではなく、Nav1.7遺伝子領域に結合して遺伝子発現を抑制する一種エピジェネティックな方法をとっている。具体的には、切断活性のないCas9に遺伝子抑制活性のあるKRAB遺伝子を結合させたキメラ分子と、Nav1.7遺伝子を標的にするためのガイド遺伝子を導入する方法、及びNav1.7遺伝子に直接結合できるよう設計したZinc FingerにKRABを結合させたキメラ分子を作成し、それぞれの遺伝子を神経指向性があるAAC9ベクターに組み込んで、脊髄に髄膜内投与し、様々な痛みを抑制できるか調べている。

マウスに脊髄髄膜注射を行っているのには驚くが、結論は明確で、どちらの方法でも様々なタイプの痛みを抑制することができる。また今流行のCas9と比べたとき、標的遺伝子との結合が上手く設計されて居れば、zinc fingerも十分な効果を発揮するし、AAV9ベクターにもパッケージしやすい。さらに驚くのは、鎮痛効果が持続することで、AAV9ベクターはゲノムに組み込まれないものの、zinc fingerの場合なんと300日も効果を発揮している。

今後は、RNAを直接標的とする方法との比較になるが、遺伝子発現のレベルでNav1.7を抑制する方法は、特に局在する慢性の痛みを断つ方法として、将来最も普及することを予感させる結果だ。期待したい。

精子が卵子に我先に向かう写真は、生存競争が精子レベルから始まっているとの印象を与え、またなるほどと納得してしまうのだが、哺乳動物の精子の場合、独立した細胞になった後は、新しい転写はほとんどないし、翻訳もミトコンドリアのシステムを使って細々とできる程度だ。したがって、精子間の競争、すなわち発現分子の優劣を発揮するためには、競争に関わる分子が早い段階で精子に分配されている必要がある。

今日紹介する米国ボストンにあるOhana Biosciencesという組織からの論文は、減数分裂をした精子同士が細胞質で繋がっている段階に、減数分裂後のそれぞれの核から転写されたmRNAの一部を他の精子へと移行させないことで、精子間の競争を促す仕組みを明らかにした研究で、3月5日号のScienceに掲載された。タイトルは「Widespread haploid-biased gene expression enables sperm-level natural selection (広範囲に広がるハプロイドにバイアスがかけられた遺伝子発現により精子レベルの自然選択が可能になる)」だ。

減数分裂後の精子はまだ細胞質が繋がっているが、この時期の精細胞と細胞質の結合が消失した精子を、それぞれの染色体がSNPで区別できるF1マウスから採取、それぞれの段階でどちらの遺伝子が発現しているかをsingle cell RNA seqで調べている。

すると、なんと41%もの遺伝子が、転写された核を持つ側の精子に分布していることがわかった。次に、なぜ細胞質が繋がっているのにこんなことが可能かを調べると、核内に残るmRNAは別として、転写された側の細胞に残る遺伝子の多くは、細胞質の結合部をシャトルしてmRNAを輸送するRNA結合タンパク質との結合部位が欠損していることを見出している。また、このメカニズムは、マウスだけでなく、サルや人間でも保存されているが、面白いことにその数は人間では少ない。

すなわち、かなり多くの遺伝子が転写された側の精子に残り、原理的に精子間の競争に関わることができる。もしこの精子間の競争が、進化上重要な役割を演じているなら、その遺伝子は当然強い選択にさらされることになる。そこで、各遺伝子の選択圧を配列から計算すると、確かに転写された核側に残る遺伝子は、より強い選択圧にさらされている。

面白いことに、このような遺伝子ほど遺伝子機能欠損変異は生命に関わる。また、マウスではこのような遺伝子は精子特異的に発現しているものが多いが、人間ではその傾向は見られない。

このようにmRNAの他の精子への移行を抑制する機構があることは分かったが、自然選択に関わるためには、タンパク質の方も同じ精子にとどまる必要がある。タンパク質は細胞質を素通りすることから、これが可能になるためには、細胞質の結合が切れる直前に翻訳が起こる必要がある。実際調べてみると、予想通り、精子間の選択に関わる遺伝子では、翻訳が遅れて起こることで、タンパク質が不均一に分布できるようになっていることがわかる。

結果は以上で、ではそれぞれの遺伝子がどう精子間競争に関わり、さらにこのような精子間競争の仕組みを使う遺伝子が、生死だけでなく多くの細胞に広く発現しているのか、まだまだ調べる必要がある。しかし、わざわざ細胞質間のシャトルに乗らない仕組みが保存されていることは、面白い話がまだまだ隠れていることを匂わせる。

長い中断の後、ようやく近代科学誕生の17世紀に取り掛かかった 生命科学の目で読む哲学書は14回を最後に、半年以上中断してしまった。何かあったのですかと心配してくれる方もおられるのだが、理由は簡単で、新型コロナウイルスについて学ぶため余分な時間を割いた結果ペースが乱れたのと(といってもこのウイルスに世界が血眼になっているのを学ぶのは面白い)、近代科学の誕生した17世紀について書くのが簡単でない、というより、これまで以上に頭の整理に苦しんでいるためだ。中世までは、一部をのぞいてほとんど初めて読む本で、本の印象や哲学者の感想をまとめればよかった。しかし、17世紀に現れた哲学者については決して初対面ではなく、それなりに本も読んできている。しかもこの世紀に近代科学誕生したと思っているので、それぞれの哲学者の印象を個別にまとめて済ますことでは不十分だ。17世紀全体のトレンドを把握し、その中でそれぞれの哲学者を位置付けなければならない。そんなことを考えながら、もう一度重要な著作を読み直したため時間がかかってしまった。

近代科学誕生が17世紀、特にガリレオ・ガリレイにはじまると考える人は多いと思うが、私も全く同意見で、また講義でもそう教えてきた。ただ、これはガリレイひとりの貢献ではなく、同時に始まった近代哲学があってこそのガリレイだった。私がそう考える理由については追々説明していくが、近代科学誕生を考える時私の頭の中には、ガリレイと共に、キリスト教徒を自称しつつも当時のスコラ哲学を明確に批判・排除した三人の哲学者がいる。デカルト、ライプニッツ、スピノザだ。彼らはキリスト教こそ公に否定することはなかったが、ローマ時代から中世にかけて確立してきたキリスト教のドグマを絶対とする哲学を否定し、このようなドグマに囚われず人間や自然について自分で考えるという大きな思想的転換に貢献した(もちろんギリシャでは自分で考えることの重要性は当然のことだったが)。この結果、ローマ・カトリックから直接迫害を受けたことで知られるガリレオだけでなく、ライプニッツを除くとデカルトも、ライプニッツも、何らかの形で当時のカソリックやプロテスタントから危険視された。

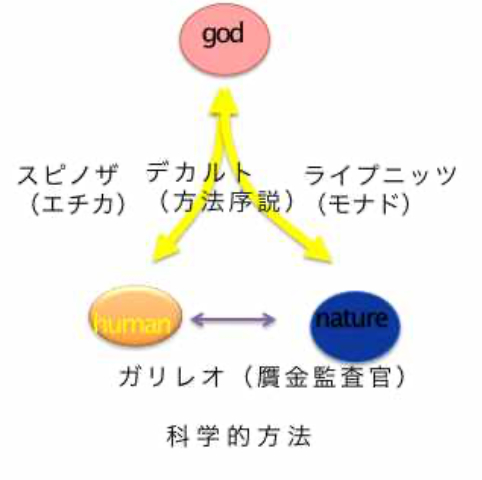

図1 神から人間・自然を独立させ17世紀近代科学誕生をを準備した4人:上の3人はガリレオから始まった科学的方法の確立には関わっていないとして、浮かして表している。3人の哲学者の立ち位置は、人間とそれ以外の自然の重みで表現してみた。 図1に17世紀に始まった思想的転換をわかりやすく図示してみた。ギリシャ時代を除くと、17世紀までの思想家にとって、神が人間や自然を包括し、全てを支配するとするドグマは拒否できない前提として存在した。これは神の存在についての疑いを密かに抱き、アリストテレス に世俗的、科学的方法を求めたスコラ哲学でも同じで、どれほどアリストテレスに傾いても、キリスト教ドグマによるマインド支配、すなわちまず神から考えることを強いるドグマから抜け出すことは容易ではなかった。これに対し、今回取り上げる17世紀4人の著作を読むと、カソリックやスコラ哲学のドグマに囚われずにまず自分で考え、その結果神から人間と自然を切り離して、科学や哲学の独立した対象とすることに成功している。神についてどう考えていたのかについても、3人の哲学者では大きな違いがあり、もはやカソリックのドグマに統一されてはいない。統一された原理主義的なキリスト教から見ると、危険極まりのない思想ということになるのは当然だ。

ただ、自然と人間を神から切り離して考えたという点で4人は共通だが、それぞれの思想は大きく異なっている。特に自然や人間と神との関係の理解に大きな違いが認められる。図1では、17世紀に定着した神・人間・自然の新しい図式と4人の思想を代表的著作とともに挙げておいた(残念ながら各人の思想を的確に表現できてはいないが)。この半年は、この図をもとに4人の思想を近代科学誕生との関係で考えてきた。この図には4人の代表的な著作だけを挙げており、また私もこれまではその程度で済ましてきたが、この半年は手に入る代表的な著作をそれぞれ何冊か選んでまとめて読んでみた結果、ようやく頭の中で彼らの立ち位置が整理できてきた。そこでこれから、デカルト、ライプニッツ、スピノザの順番でまず3人の哲学者の近代科学誕生への貢献を辿ったあと、最後にガリレイをみながら「近代科学」の条件とは何かを考えることにする。

近代科学誕生の条件 さて、3人の哲学者に進む前に、17世紀に確立し現在まで続く近代科学の思想と、それ以前の自然や人間を対象にした自然哲学がどう違うのか、すなわち「科学とは何か」という問いについて少しみておきたい。

以前にも述べたと思うが、ピタゴラスやアルキメデスを持ち出すこともなく、ギリシャの科学的創造性は高い。アリストテレス の自然史を読むと、その観察力は高いレベルに到達し、肉眼で調べられる範囲に限れば正確な知識を持っていたことは確かだ。しかし、17世紀までの自然を対象にした学問には2つの重大な欠陥があった。

第一の問題は、17世紀以前の自然哲学では現象を全て説明しきることが重要視され、わからないと答えることを嫌った点だ。例えばアリストテレス は神羅万象を説明しようとして、質量因、作用因、形相因、そして目的因の4因を導き出した。これらを組み合わせれば、なぜ煙は上に登るのか、なぜ魚は水の中に住んでいるのかなどを説明できるというわけだ。当時の科学のレベルを考えれば、彼の説明にも納得できるところはあるが、なぜわからないと済ませずに。もっともらしく説明しようとしたのか現代の科学から考えると不思議に思える。このわからないと表明しない習慣は、キリスト教の支配が始まると、全ては聖書からでた説明だから問答無用!と思考停止が強制される状況へ道を開いてしまった。ローマ時代を経て中世までの宗教による科学支配だ。その結果、今度は世界の説明に宗教的ドグマを押し付けることが当たり前になってしまう。すなわち、あらゆる説明に作り話が許される。これでは科学は発展できない。

もう一つの問題は、何が作り話で、何が真実なのかを決める方法が確立していなかったことで、これはキリスト教中世に限らない。プラトンであれ、アリストテレス であれ、もっともらしい説明ができれば、自分の考えを表明するだけで十分と考えていたように思う。Twitterの意見にどれだけフォロアーがいるかで何が正しいかが決まった気になるのと同じだ。それでもギリシャ時代は、多くの思想が自由に語られていたが、これも教会支配が進むことで、思想の多様性は急速に消失し、真実を求めるための対話すら許されなくなる。

これに対し、現在の科学では「わからないこと」と表明することを避けて全てを説明しようなどと思うと、捏造と非難されるのがオチで、科学者間で同意をとるための手続(=科学)を尊重するよう諭される。すなわち、上の二つの問題は、完全でないまでも科学というシステムの中で解決されており、これが近代科学誕生の17世紀の前と後を分ける。

このように、

自然や人間から神を切り離す。 わからないことはわからないと認める。 真実について他人と認め合い、コンセンサスを確立できる手続きを決める。 ドグマを排して自分で考える(ギリシャ哲学には存在したのに、その後消失した)。 の4条件が17世紀に改めてそろったことになるが、3番目の条件はガリレイしかクリアできていない。結果、3人の哲学者も、恣意的な思いつきで説明する問題から逃れていない。特に、自然や人間の説明に神が登場するときに各哲学者の個人的好み、悪く言えば作り話が現れる。ただ、説明の仕方がそれぞれの哲学者で異なっており、3人の特徴になっている。いずれにせよ、デカルトやライプニッツが数学や自然科学での大きな貢献があるにもかかわらず、3人は科学者ではなく哲学者と呼ぶことにし、ガリレイを近代科学の祖とした。しかし、近代科学誕生の道筋を考えるとき、やはり3人は欠かせない。

デカルトの著作について 長い前置になったが、今回3人の哲学者を改めて読み直して、科学的思想の誕生に寄与したという点では、3人の哲学者のなかでも、デカルトの貢献が最も総合的で大きいと思う。というのも、人間、自然、そして神の新しい三角関係についての彼の考えが最もわかりやすい。また、自然のメカニズム、特に人間について徹底して自分の目を通して理解しようとする努力がはっきりしている。その結果、まず「我思うゆえに我あり」という有名な言葉が示すように、全てのドグマを排除して「考える私」から思索をスタートする主観主義を徹底させている。 この態度こそ17世紀思想の根幹で、考える私を中心に置くことで、観察できない神を、観察できる自然や生物から完全に切り離した後に、今度は神の役割を「我」が及ばない領域に限定して認めている。今風にいうと、考え抜いてもわからないこと=神の世界と棚上げした上で、わからないと棚上げせざるを得ない部分を少しでも減らそうとしている。デカルトの2元論というと、「心と身体」の心身二元論を思い浮かべることが多いと思うが、私にとって「心身二元論」は、「わかる世界とわからない世界」の2元論と同義だ。デカルトの2元論を批判したライプニッツも、スピノザも、どこまでがわかる世界なのかについての線引きの明瞭さでデカルトに劣るのではないかと思う。

今回、「方法序説」「省察」「情念論」「精神指導の規則」、「デカルト医学論集」そして邦訳が手に入らなかったので、「Treatise of Man」を読んでみたが、結局彼の思想は「我思うゆえに我あり」という言葉で有名な「方法序説」に全て凝縮されていることを再認識した。言い換えると、他の著書は、The Treatise of Man のような思想形成過程での思想のまとめだったり、方法序説で説明が不十分だった点を、後でアカデミックかつ詳細に議論した一種の各論と言っていいだろう。これらの本では、決して新しい考えが展開されているわけではないので、彼の思想を知るには方法序説を読むだけで十分だと思う。しかも方法序説ではデカルトも、できるだけ広い層の人に理解してもらうために努力を惜しんでいない。

ただ、方法序説までに至るデカルトの作業や、方法序説以後の思想の進化を知りたい向きには、方法序説以前に書かれたTreatise of Manと情念論がお勧めだ。前者は、方法序説に示された独自の思想の形成過程で、人間や動物の生理学を徹底的に追求し、人間の身体と心の関係を理解しようとしたデカルトが存在することを示している。すなわち、彼の思想が人間や動物の観察に基づいた解釈から導き出されているのがわかる。また後者は、デカルト2元論の宿命的課題、心と身体の境界についての困難な問題を議論しており、生命科学が心の問題を脳科学の問題へと少しづつ移して解いてきたことを頭に置いて読むと、それはそれで面白い。いずれにせよ、この稿でもこれらの著作に言及するつもりだ。

デカルト主観主義の科学的背景 方法序説に戻ろう。まずこれまで読んできたプラトンからスコラ哲学までの哲学書と比べると、方法序説は私小説風の書き方が新鮮だ。説教臭くない。この本が当時の思想に大きな影響を与えた大ベストセラーだったことがよくわかる。まず議論するテーマを「何が確かなのか」という、誰もがいだく疑問に絞って読者を惹きつけている。また議論は、ドグマを押し付けるのではなく、悩みに悩んだ自分の成長過程を赤裸々に告白することで、最終的な答えにたどり着くというスタイルをとっており、哲学書に見られる「上から目線」の説教臭さや難解さがない。しかも問題に対する手法は一貫しており、神すら例外とせずに全てのドグマを疑ってかかる徹底ぶりだ。すなわち、「誰の言葉も正しいと納得できない」という正直な告白からスタートして、全てのドグマを疑い、疑い続けた果てに、疑いが消える地点に到達するまで疑い続ける、いわゆるデカルトの「懐疑方法」の重要性を、自分の経験を通して語っている。そしてついに到達した地点が、「自分の周りは全て疑われたとしても、疑っている自分の存在は疑えない」という確信で、有名な「我思うゆえに我あり」という、極めて説得力のあるテーゼに到達する。「確かさ」の実感は、決して当時のスコラ哲学や思想家が押し付けるドグマには存在しないという当時のカソリックに対する痛烈な批判と、自分意外に確かなものはないとする主観主義が、ここにはある。

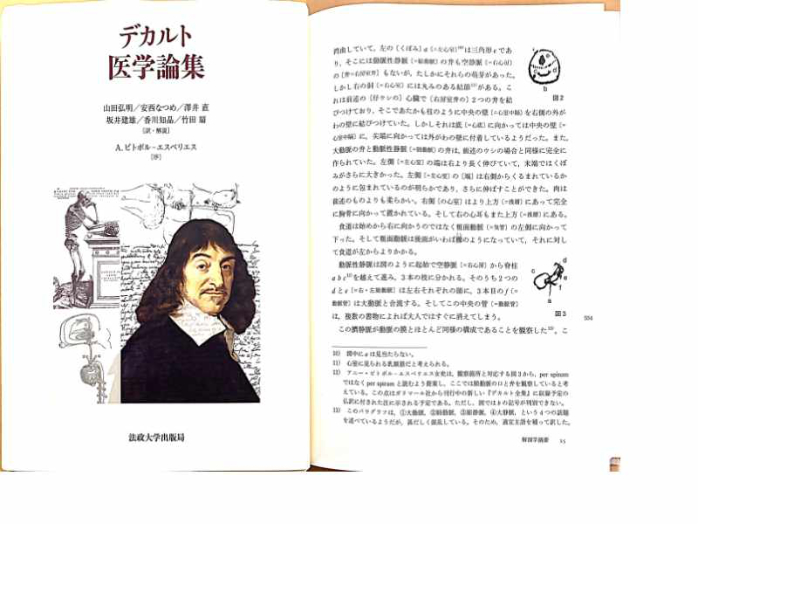

Treatise of Manやデカルト医学論集を読むと、デカルトの方法序説に示された思想が形成される過程で、人間や動物の解剖に自ら立ち合い、また自らも手を下して解剖していたことがよくわかる。デカルトがどの程度医学生理学の教育を受けたのか全く知らないが、彼の観察記録を読むと、そんじょそこらの解剖学者や生理学者以上の知識と経験を持っていたことは間違いない。

この何事も自分で経験して判断するデカルトの姿がさらによくわかるのが、デカルト医学論集だ。かれの事象についての解釈が一方的に述べられているThe Treatise of Manと異なり、こちらの方はより観察記録集に近い。

図2 デカルト医学論集と収録されている彼の心臓のスケッチ この本を読むと、デカルトが様々な動物の解剖に実際に立ち合い、場合によっては自らの手で解剖や実験を行っていた、解剖学者、生理学者の側面が見える。中でも、心臓をはじめとする循環系への執心は尋常では無く、「できるだけ丁寧に,心臓から出る血管を取り囲んでいる非常に強な線維を心膜から引き離し,その血管自体を観察した」(デカルト医学論集 p32) などの記述をみると、彼の好奇心と実行力に驚く。

なぜここまで解剖や生理学に執心したのか? これは考えている自分は確かであるとする主観主義に立つ宿命で、この立場を徹底させるためには「考える私とは何か?」をまず明らかにする必要がある。心と身体の二元論をとるデカルトが、まず自分の目で確かめることができる身体から始めるのは当然のことだ。そしてそこで出会ったのが、当時最も進んだ医学・生理学を代表する循環生理学で、心臓を動力源とする循環系により、彼が「精気」と呼ぶエネルギー源を体の隅々に循環させることで、身体(機械)が動くというアイデアに強く惹かれ、自らの目で確かめ理解しようとした。

この医学論を読めば読むほど、デカルトの機械論が単純な思いつきを口にしたのではなく、ハーベイを含む当時の生理学的知識を熟知し、それに基づいて心と身体の関係に自分なりの考えを発展させているのがわかる。しかも、当時の権威と言えるハーベイの著作だからと鵜呑みにしない点もデカルトらしい。

例えば医学論集p161から始まる記述では、

「ハーヴィの心臓の運動についての反駁、および真なる説の証明。ハーヴィは心臓の運動に関してあまり成功しなかったと思われる。なぜなら、他の医師たちに共通の意見や、目視による通常の判断に反して、彼は心臓が拡張しているときにその寝室は拡張し、逆に心臓が収縮しているとき心室はより狭くなると想像したからである。・・・・・ (p164)もう一つの実験は、心臓が収縮して硬くなるとき、だからと言ってその心室はより狭くならず、むしろ反対により広くなることを示している。すなわち生きたままの若いウサギの心臓の心尖部を切るなら、心臓が硬くなって血液を放つときにその寝室は若干より大きくなることが肉眼で観察できよう。」

などと、ハーベイを批判し、それを証明するための実験のアイデアまでが書かれている。まさに生理学者としての面目躍如といったところだ。

機械論と残酷な生体実験 医学史的には機械論=デカルトとされているのかもしれないが、身体を機械と考えること自体は、ハーベイの血液循環説に代表される当時の医学・生理学では決して奇異な考えではなく、デカルトもここからアイデアを得たと思われる。というのも血液循環説の証明にはどうしても動物の生体解剖が必要で、この残酷な作業を心穏やかに行うためには、動物を機械と見なして、その外見的な苦しみにも動じない思考性が必要だ。実際、ハーベイの「On the Motion of the Heart and Blood in Animals」を読むと、第4章で同時代の有名な解剖学者BauhinusとRiolanusが動物を生きたまま解剖し、両心室と両心房の動きを正確に記述した論文を引用して、心臓の動きを解説している。麻酔のない時代なので、現代から見れば身の毛のよだつ残酷な実験が当時研究者の手で行われていたことがわかる。もちろんハーベイも、昆虫から様々な動物まで自分の手で解剖して実験していた。

調べたわけではなく個人的妄想に過ぎないが、ハーベイの血液循環論が1628年に発表され、デカルトのThe Treatise of Manが1629年なので、もちろんハーベイがデカルトの二元論に影響されたとは思えない。従って、動物と人間の共通部分を機械として医学の対象とする機械論の概念は、デカルト以前から17世紀の医学では定着していたと考えられる。

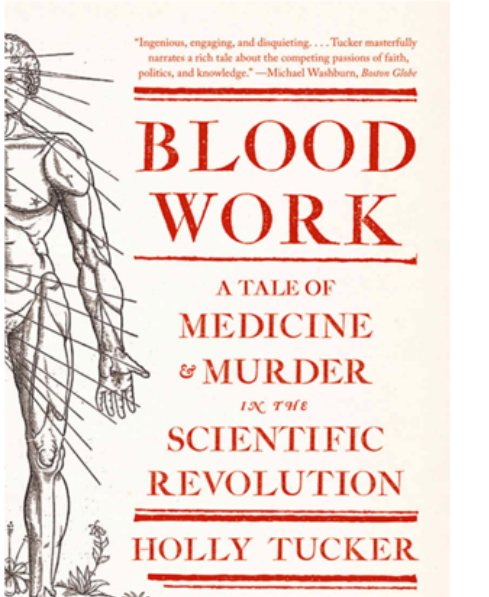

図3 精神病の患者に羊の血液を輸血し殺人に問われた医師Denisと、当時の英国やフランスで行われた残酷な生体実験を通して、17世紀医学の雰囲気を伝える本で、デカルト二元論と医学を考える上で参考になる。 デカルトを解剖に駆り立てた当時の雰囲気をよく描いているのが図3に紹介したHolly TuckerのBlood Workだ。本自体は精神病の患者に羊の血液を7回も注射して死にいたらしめた医師Denisの話を中心に進むが、この本では17世紀を「Vivisection:生体解剖の世紀」と位置付けて、新しい生理学を確立する過程で様々な恐ろしい動物実験が行われたことを紹介している。そして、この様な残酷な実験が可能になった背景に機械論が存在し、さらにデカルトの二元論は生体解剖を正当化する後ろ盾になっていたと断じている。

しかし、生体解剖自体がデカルト以前から行われていたとすると、哲学者として影響力の大きかったデカルトの方法序説は、残酷と感じながらも研究のために生体解剖を行なっていた研究者に、「心のない動物の生体解剖は、機械の分解と同じで残酷なことではない」と、思想的正当性を与える役割を果たしたのではないだろうか。機械論は生理学とともに始まっていたと言っていい。

主観主義から神へ:デカルトにとっての2元論の必然性 彼の解剖・生理学への傾倒を見ると、彼の主観主義が、あらゆるドグマを疑い、世界を自分で体験しようと努力を払い、自分の観察を元に自分で考える筋金入りの思想で、書斎の中でただ思索を巡らすなかで思いついたと言った生半可なものでないことがわかる。しかも、周りは疑っても考える自分だけは信頼できると考えるデカルト流の完全な主観主義は、「私の身体」について追求する中で、身体は必ず消滅するという現実をはっきり認識することになる。動物や人間の解剖に立ち会っておれば尚更だ。そこで「私とは何か」について考えることは、「身体が滅んだあと世界はどうなるのか?」 考える自己が世界認識の原点なら、「滅びるべき自分が見ている世界は本当に存在するのか?」という新しい問題に向き合う必要がある。

余談になるが、かく言う私自身はというと、考える自分とは無関係にこの世界が存在することは「科学的事実」だと割り切れる。さらに私自身も、自分が存在しない世界(生まれる前と死んだ後)と様々な関係を持ちつづけることも(例えば進化と遺伝)ことも理解できている。それが人間に限らず生物の存在だと割り切っている。

しかしこの様な考えは今でこそ理解してもらえると思うが(といっても今も滅びる肉体と永遠の魂を信じる人は多い)、17世紀にはこのような割り切りは難しい。従って、せっかく「世界を私から始めるところ」にまで到達し、身体の仕組みを自分なりに理解したデカルトにとっても、自分のいない世界を認め、私が身体を通して他の生命と連帯することは想像できなかったと思う。結局自分が永遠に世界と関わるためにデカルトが考えた解決の一つは、魂を滅びるべき肉体と切り離すという方法、すなわち「私の心」は永遠で、肉体が滅んだ後も世界と関わり続けることができるという、心と身体の二元論だった。方法序説では、このことを、

「わたしは一つの実体であり、その本質ないし本性は考えるということだけにあって、存在するためにどんな場所も要せず、いかなる物質的なものにも依存しない、と。したがって、このわたし、すなわち、わたしをいま存在するものにしている魂は、身体〔物体〕からまったく区別され、しかも身体〔物体〕より認識しやすく、たとえ身体〔物体〕が無かったとしても、完全に今あるままのものであることに変わりはない、と。」 デカルト,谷川 多佳子. 方法序説 Kindle 版.

と述べている。

私は哲学者ではないので、方法序説に示された2元論をいつデカルトが確信するに至ったかは知らないが、The Treatise of Manは、方法序説が書かれるよりずっと以前から彼が2元論のアイデアを持っていたことを示している。しかし、徹底的に解剖や生理実験を行ったデカルトも、自分=私が物質に依存しない完全な存在であるなどと、本当は実感が持てなかったのではないだろうか。解剖に立ち会い多くの死と向き合った合理的な精神の持ち主なら、いくら17世紀でも、永遠の魂を信じることなど簡単では無い。だからこそ、必死で自分の目で自分や動物の身体を見続け、心との境界を見定めようとしている。この彼の気持ちがThe Treatise of Manを読むとひしひしと伝わってくる。しかし、身体を観察すればするほど、有限な私を認識せざるを得ない。結局この問題を克服するために、すなわち世界とつながった自分の永遠性を保障するために、デカルトも神に頼ることになる。

「わたしよりも真に完全なある本性によってわたしのなかに置かれた、ということだった。その本性はしかも、わたしが考えうるあらゆる完全性をそれ自体のうちに具えている、つまり一言でいえば神である本性だ。これに加えて、わたしは次のように考えた。わたしは、自分の持たないいくつかの完全性を認識しているのだから、わたしは、現存する唯一の存在者ではなくて(ここで自由にスコラの用語を使わせていただく)、他のいっそう完全な存在者が必ずなければならず、わたしはそれに依存し、わたしが持つすべてのものはそこから得たはずだ、と。」

デカルト,谷川 多佳子. 方法序説 (Japanese Edition) (Kindle の位置No.549-555). Kindle 版.

と述べて、肉体は滅びるべき自分が、人間も含めたあらゆる世界と関わる永遠性を持ちうるのは、自分の永遠性を保証する完全な存在すなわち神が存在するからだと結論する。

ここまでくると、彼自身も気にしている様に、スコラ哲学で何度も議論された神の存在の必然性から導き出される「滅びる肉体と永遠の魂」のドグマとどこがどこ違うのか線引きが難しくなる。しかし、同じような結論に見えたとしても、最初に結論(神)ありきではなく、まず疑う主観主義からスタートし、The Treatise of Manに見られる様に、徹底的に身体を観察した結果、身体を機械と同じと言って退けた点が、魂と肉体の2元論とは大きく異なる。すなわち考える自分の理性がまずあって、その永遠性、物質からの独立性を保証する根拠を論理的に探すことで、必然的に神の存在が演繹されると言う順序は、逆転の発想だった。当然、教会から一方的に神を信じよと押し付けられていた当時の人たちには新鮮だったはずだし、逆に教会から見れば、認められないしそうだった。

時に詭弁も交えながらも、まず全てを疑うという方法論を徹底させ、ついに到達した「我思うゆえに我あり」という主観主義を固めた後で、今度は反転して、考える自分の存在こそが神の証明であるとして、主観の永遠性も説明するデカルトの論理は、ダイナミックで、わかりやすい(正しいといっているわけではないのでご注意)。スコラ哲学以来、神への疑いを振り払うことができなかった当時の知識人にとって、神の証明にまで至るこの論理は魅力があったと思う。

デカルト劇場:私(心)はどう身体(機械)と関わるか 方法序説では、主観主義を宣言した後、まず私が身体から独立した永遠の私であるとする概念を提示し、最終的に第五章で「滅びる身体は人間も動物も同じで、自然の法則に従う機械に過ぎない」という概念を提示する順番になっている。方法序説で述べられた身体機械論のイメージはまだ抽象的だが、彼の頭の中にあった心と身体の関係については、The Treatise of Manで明快に述べられている。いくら17世紀といってもここまで言っていいのかというほど、心と身体の関係に関する具体的イメージだ。このイメージは、現代の哲学者が「デカルト劇場」とうまく表現している様に、私(ホムンクルス)が神により機械の脳に座らされ、外界を経験しているというイメージだ。The Treatise of Manを見てみよう。

And now I assert that when God will later join a rational soul to this machine,” as I intend to explain further on, He will place its chief seat in the brain and will make its nature such that, according to the different ways in which the entrances of the pores in the internal surface of this brain are opened through the intervention of the nerves, the soul will have different feelings.” Rene Descartes. Treatise of Man (Great Minds Series) (Kindle の位置No.622-625). Kindle 版.

と、まるでロボットを操縦している私といって良さそうなイメージが示されている。このわかりやすさのおかげで、方法序説は当時で3000冊売れた大ベストトセラーになり、彼もスウェーデン王女から招待を受けるほどの売れっ子哲学者になる(その結果厳冬のスウェーデンで亡くなることになるが)。

デカルトの汎神論 以上の様に、デカルトは「心としての私」に絶対性を付与するために、神に頼ることになるが、彼が導き出したか神は極めて抽象的で、汎神論的だ。実際、特定の宗教を信じるということは、自分が考えるより先に宗教的ドグマが存在する必要がある。考える自分からスタートして神に至るデカルトの逆転の論理は「なぜ絶対神がキリスト教の神か」という、それぞれの宗教にとって最も根本的問題を棚上げにせざるを得ない。これはデカルトに限ったことではない。17世記の3哲学者を読んでみると、彼らの神がキリスト教の神であるという根拠は極めて希薄だ。しかし、デカルトはこの矛盾を意に留めず(あるいは気付かないフリをして)、「理性が神を証明する」というテーゼを、聖書の教えと平気で合体させている。

個人的印象だが、デカルトも論理的帰結として到達した神と、キリスト教の神の矛盾に気付いていたのではとおもえるふしがある。というのも、デカルトがこの矛盾を、理性から神を導き出すことの重要性を説得する材料としてしたたか

「さて、神の存在を信じなくてはならぬのは、 それが聖書の教えるところであるからであり、 逆に、聖書を信じなくてはならぬのは、 それが神に由来するものであるからだ、ということは、 まつたく真であります 〔信仰が神の賜物である以上、 ほかのことを信じさせるために恩龍を与えるところの神は、 同じく恩龍を与えることによって、 神自身の存在することをわれわれに信ぜしめることもできるはずだからであります〕 。 しかしながら、 こういう議論は、 信仰なき人々 の前にもちだすわけにはゆかないのであります。 彼らはそれを循環論だと判断するでありましようから。」(デカルト 省察 (中公クラッシクス)

すなわち、神の存在を不信心者に理解させるためには、教会で行われているように初めに神ありきと信仰を押し付けるのでは循環論に陥ってらちがあかない。代わりに全てのドグマを排してまず論理的に神の存在を認めさせることから始めるべきで、これが可能なのは方法序説に述べたとおりだ。神の存在を導き出しさえすれば、あとは考えなくても神=キリスト教の信仰に自動的に導かれると、うまく論理をすり替えている。「信じろ」から始まる教会やスコラ哲学を批判しながら、巧妙にキリスト教とはことを構えない様に注意している。しかし、私に言わせればこれは詭弁でしかない。結局デカルトにとっては、自分の「心」に永遠性と絶対性を与える神は存在しても、それがキリスト教の神であることは、

「さて、神の存在を信じなくてはならぬのは、 それが聖書の教えるところであるからであり、 逆に、聖書を信じなくてはならぬのは、 それが神に由来するものであるからだ、ということは、 まつたく真であります」

程度の根拠しかなかった。

しかし方法序説で示された二元論は、神のもとでの魂の不死などを説いてはいても、神の存在を絶対に疑わないスコラ哲学を含む当時の教会からみると問題思想だったに違いない。当然人気が出れば出るほど、ヨーロッパ中から多くの批判が集中した。実際、ライプニッツもスピノザも、デカルト批判から彼らの哲学を始めていると言って過言ではない。それだけ彼の著作のインパクトが高かったことを示している。当然売れっ子デカルトも、多くの批判を意識したはずだ。また、教会からの批判は命に関わることすらある。そのため批判に応えるために、もう少しアカデミックで独断的なトーンで書かれたのが「省察」や「情念論」だ。

情念論に見るデカルトの脳科学 省察は、神と考える自分との関係を説いた方法序説の焼き直しで、議論自体もデカルトの思想の中では、最も近代から離れた部分で、ここでわざわざ取り上げる必要はないと思う。ただ読んでいると、汎神論的な彼の思想に対する、当時のカソリックの批判をかわそうとする苦労が伝わってくる。一方情念論はカソリックなどの外部からの批判に応えるといった要素はほとんどなく、方法序説の第5章で提示した心身二元論に付随する根本的な問題を議論した著作で、神についての議論はほとんどない。

機械論は17世紀以降長く医学・生理学の基本思想となるが(もちろんそのエッセンスは現在の医学にまで受け継がれていく)、2つの大きな問題を抱えていた。まず、機械に必要な組み立てるという工程が、生物の発生過程でどう行われているのか全く説明できず、結局最初から存在するミニ機械が成長するというイメージしか提供できなかった。このため、機械論は18世紀自然史家の批判の対象となる。批判の先駆けが、次回紹介するライプニッツと言えるが、この批判はその後18世紀の自然史思想、有機体論、そして19世紀の発生学、進化学をへて、現代の医学生物学へと集約していく。もう一つ重要な問題は、心と機械の境界線の問題だ。すなわち、感情や精神活動といった、現在で言えば高次脳機能を、機械か、それとも心の活動かについて線引きを行う必要がある。この問題はその後脳科学の問題へと徐々に移行し、現代では道徳に至るまで脳科学の対象として研究するまでになってきた。その意味で、情念論は、まさにデカルトの脳科学ともいえる著書で、説明自体は彼の思いつきでしかないが、考えようとしたテーマについては理解できる。

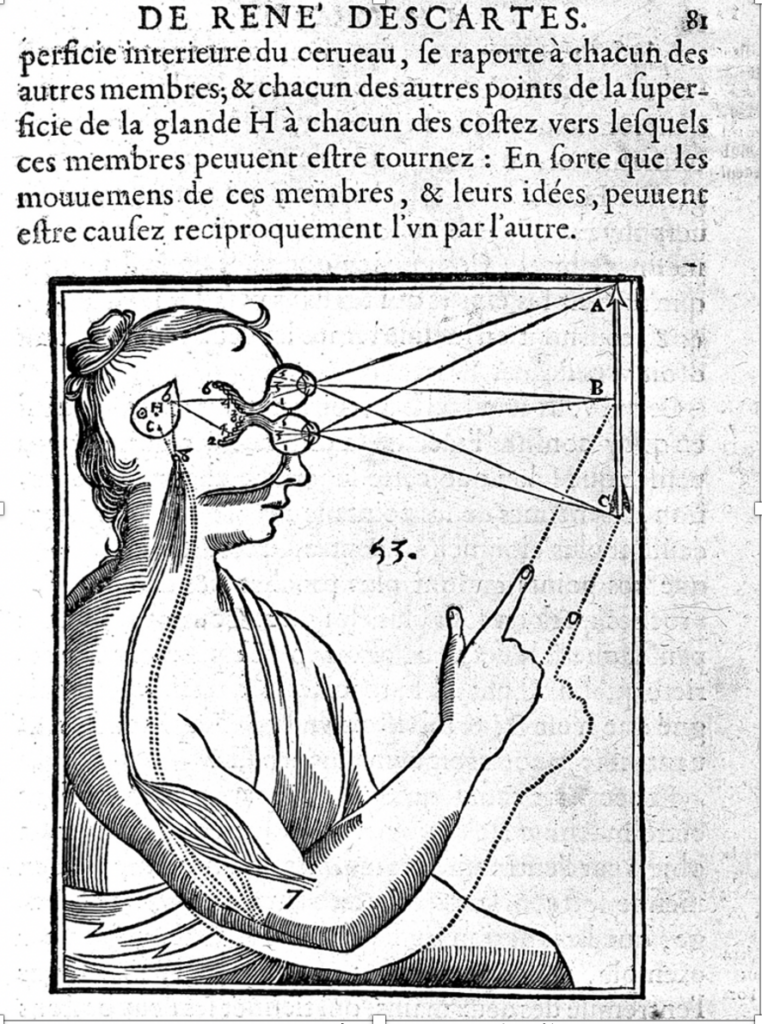

繰り返すが、心身2元論で一番難しいのが、身体と心の領域の線引きだ。デカルトは、身体=機械を、循環系を通って体の隅々に到達する「精気」の流れにより動かされ、また同じ精気の流れを感じて運動を調整するシステムとして考えていた。いわば神経と血管が合体したようなコントロールネットワークにより動くロボットといったイメージだ。この中では、私=心と身体=機械は精気を介して相互作用する。この私が精気をコントロールし機械を操作している場所こそ、彼が心の座と位置付けた松果腺で、

すなわち、精神がその機能を直接にはたらかせる身体部分は、けっして心臓ではなく、また脳の全体でもなく、脳の最も奥まった一部分であって、それは一つの非常に小さな腺であり、脳の実質の中心に位置し、脳の前室にある精気が後室にある精気と連絡する通路の上にぶらさがっていて、その腺のうちに起こるきわめて小さな運動でも、精気の流れを大いに変化させることができ、逆に精気の流れに起こるきわめて小さな変化でも、この腺の運動を大いに変化させることができるようになっているということである。

この腺が精神のおもな座であることはいかにして知られるか精神がその機能を直接にはたらかせる場所は、この腺以外には身体全体のどこにもありえない、と私が確信する理由は、次の点に注目するからである。すなわち、われわれの脳の他の部分がすべて対をなしており、またわれわれは二つの眼、二つの手、二つの耳をもち、結局、われわれの感覚器官はすべて対をなしておること、しかも、われわれは、同一のことについて同じときにはただ一つの単純な思考しかもたぬのであるから、二つの眼からくる二つの像や、対になっているその他の感覚器官を通じて、ただ一つの対象からくるところの、二つの印象が、精神に対して一つの対象でなく、二つの対象を示すというようなことにならないためには、二つの視覚像や印象が精神に達する前に一つに合一するなんらかの場所が、どうしてもなければならないこと。しかも、この視覚像や印象が、脳の空室をみたしている精気を介して、この腺において合一するとはたやすく考えうるが、しかし、それらがまずこの腺において一つになるのでなくては、それらが一つになりうる場所は、身体のうちには見あたらぬということ

(デカルト. 省察 情念論 (Japanese Edition) )

図4 上に引用したデカルトの視覚論の説明図。(Wikimedia commonsより:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Descartes;_Coordination_of_muscle_and_visual_mechanisms._Wellcome_L0002392.jpg )

などの引用や図をみてもらうと、そのイメージをお分かりいただけるだろう。

私なりに解釈すると、私=心=ホムンクルスが、精気の流れを感じ取り、またそれを操作する、より高位の存在として松果腺に鎮座する。しかし、ホムンクルスと合体している身体は人間だけで、他の動物は、精気自体が心の操作なしに循環することで身体の行動や反応を誘導する自動機械で、感情も私=心とは無関係に、外界の刺激が精気に作用することでひき起こされると考えていた様だ。

現代の生命科学者の目で読んでみると、情念論での説明は根拠のない作り話のようなものなので、真面目に読むのは苦痛だが、心と身体の関係を突き詰めて、感情や意志といった脳の高次機能についてよくまあここまで考えたと感心する。心身二元論の妥当性について検証しようとする彼の気持ちがひしひし伝わってくる著作だ。デカルトの脳科学を覗いて見たい人には是非お勧めする。

「わからないことは説明しない」2元論 少し長くなったので、そろそろまとめにかかろう。

生命科学者の目から見ると、デカルトは、

自ら経験したことに立脚する徹底した主観主義。 わからないことは神に任せて、わかることだけを相手にする2元論。 の2点で、17世紀近代科学誕生を後押しし、身体を切り離して研究する医学生理学の発展を思想的にバックアップした。しかし、彼の心身2元論を、「わかること」と「わからないこと」の2元論に読み替えるとには批判があるだろう。これは私の思いつきに過ぎない。事実、彼の著作の中で、彼は、感覚や感情、そして意志や道徳、果ては神に至るまで説明しており、わからないなどとは一言も言っていない。

しかしそれでも、彼が「考える私」について、「機械」として理解できる身体と、神により永遠性が保証される「心」に分けた時点で、彼の2元論が「わかること」と「わからないこと」の2元論、さらに言えば「わからないことは説明しない」2元論へと移行しており、これがその後の近代科学に大きく貢献したと考えている。

彼が自らの体験を尊重する主観主義を貫く中で、ハーベイを中心とする当時の機械論的生理学に出会って、機械論、そして心身二元論に至ったことを思い出してほしい。すなわち、彼の思想は、まず自分で観察できる身体から始め、その結果として機械論に至り、次いで機械の中に存在する私について考える中で、観察できないホムンクルスとしての私と、それに永遠性を与える、これもやはり観察できない神に到達する順番で進む。そして神の存在を印として目で見ることを切望した教会と異なり、ホムンクルスから神までデカルトにとっては、考えるもので、観察するものではなかった。私はデカルトが本当に信心深いキリスト教徒だったのかどうかは判断できない。しかし、人間を完全に唯物論的に考えるのは拒否していたのは確かだ。そのため、彼の心身二元論は、自分の観察に基づく「わかること」から始め、心や神などの「わからないこと」との線引きを常に考え続けている点で、「滅ぶ肉体と永遠の魂」といった宗教共通の概念とは全く異なる。

既に述べたが、17世紀以前の自然哲学では、あらゆる現象を説明できることが重視され、そのため作り話も褒められこそすれ、排除されることはなかった。この点は、デカルトを始め、17世紀の哲学者でも同じで、デカルトの著作も作り話的説明で満ち溢れている。心身二元論すら作り話と言っていいだろう。しかしガリレイにより第三者とのコンセンサスを得るための手続きとしての科学が成立し(これはガリレイを紹介するとき議論予定)、作り話を拒否するメカニズムが導入されると、「わからないことは説明しない」2元論は、宗教などの作り話が横行する領域から科学を切り離すのに大きな役割を果たし、その後の科学発展の土台になる。そして、科学は第三者とのコンセンサスを得るための手続きに従って、「わからない」と棚上げした領域を、少しづつ減らし続け現在に至っている。

この歴史的歩みは全ての科学分野で共通だが、生物学は特にその恩恵をうけた。例えば、ニュートン力学など、最初から数理と実験に裏付けられた因果性の科学として発展した物理学と異なり、生物現象には、生き物に内在する目的から道徳まで、観察が難しく、科学的に扱いにくい因果性があまりに多く纏わりついている(この問題については、18世紀改めて議論したい)。この複雑性にもかかわらず、身体を機械として切り離して研究できると教えるデカルトの思想は、機械論と謗られても、目に見える原因のみを求める、近代医学の推進力となった。その意味で、デカルトを近代医学の父と読んでもいいかもしれない。

線虫には目もなく、また動物が一般的に光の感覚に使うオプシン遺伝子も存在しないことがわかっている。それでも、光に反応するのは、光により誘導された周りの化学的変化を感知する受容体をうまく使っているからだ。とすると、周りに存在する光を吸収して化学変化を起こす分子の存在は、当然線虫の行動に影響を及ぼすと考えられる。

今日紹介するエール大学からの論文は、線虫が餌とするバクテリアの持つ色素を介して餌を選択している可能性を調べた研究で3月5日号のScienceに掲載された。タイトルは「C. elegans discriminates colors to guide foraging(線虫は色を区別して餌探しのガイドにする)」だ。

この研究ではまず、線虫にとっては毒になる緑膿菌を避けるときに、白色光が役立つかどうか調べ、緑膿菌が分泌する光吸収タンパク質pyocyanin存在するときだけ、緑膿菌を避けること、この光により誘導される忌避行動は、Lite-1と呼ばれる化学受容体に依存していること、この反応はpyocyaninがあれば必要十分であることを確認している。すなわち、細菌を問わず、pyocyaninのようにが光により活性酸素が発生する場合これをLite-1で感知することで、光を感知している。

だとすると、このpyocyaninでなくとも、光に反応して活性酸素がでる場合は、線虫が感知できることになる。これを確かめるため、それ自体では光を吸収するだけの青い色素と、活性酸素を発生するパラコートを混ぜた分子に光を当てる実験を行い、両方が存在して光により活性酸素が発生するときだけ、線虫が忌避行動を起こすことを示している。

問題は、このような光に対する反応が、実験室外でも線虫の行動に関わっているかだが、今度は忌避行動を誘導する匂い物質Octanolに青と黄色の波長を様々な割合で混ぜた光を当てるという、少し凝った実験を行い、様々な環境で生育している野生の線虫が反応する光の組み合わせに大きな多様性が見られることを示し、野生の生育環境に合わせた光に対する反応性を獲得していることを明らかにしている。

最後に、この光受容にストレス反応に関わるJNKやレプチンが関わることを示し、一種のストレス反応の進化系の一つであることを示している。

以上、直接光を感じるシステムがなくとも、周りに光を吸収し化学反応を起こす分子が存在すれば、光を使ってそれを感知できるという話だ。

最後に個人的感想だが、光を使ってストレスを感じる仕組みは、昼にしか使えない。緑膿菌を避けるなら、光に依存しない化学受容体や臭い受容体を発達させた方が安心ではないかと疑問を感じる。線虫にも概日リズムがあるそうなので、光を用いた忌避行動と概日リズムを調べてみるのも面白いかもしれない。

マウス体内でヒト幹細胞の造血を再現しようと試みが始まったのは、私が熊本大学で研究を始めたころで、Fox Chase研究所のMel Bosma が免疫系が欠損したscidマウスを確立したことがきっかけだった。その後、造血や血液細胞の動態に関わる分子が明らかになり、遺伝子改変技術が利用できるようになり、ヒトの造血分子でマウスを置き換えた文字通りのヒト化マウス作成が進められ、現在に至っている。

その中心になるのがFlavelの研究室だが、今日紹介する論文は、これまで難しかったヒト赤血球を持続的に作ることができるマウスの開発で、3月5日号のScienceに掲載された。タイトルは「Combined liver–cytokine humanization comes to the rescue of circulating human red blood cells(肝臓細胞のヒト化とサイトカインのヒト化を組み合わせることで末梢血のヒト赤血球が維持される)」だ。

マウス造血をヒト化するための最大の課題は、末梢血の赤血球を置き換えることの困難で、Flavel達が開発したM-CSF,IL-3,thrombopoietin, eat-me signalのリガンドをヒト分子に置き換え、これを免疫系が完全に欠損したRag2(-) IL2Rγ(-)マウスに導入したMISTRGヒト化マウスでも、骨髄造血は半分ぐらいまでヒト化できるが、末梢血には赤血球はほとんど存在しない。さらに、Wvマウスと掛け合わせると赤血球が現れるとする赤司さん達の研究もあるが、ヒト赤血球が肝臓ですぐ壊される以上、造血組織のヒト化だけでは難しかった。

この問題に対しFlavel 達は、赤血球が破壊される肝臓をヒト型にしてしまおうと考え、GrumpeやVerma達により開発された、fumarylacetoacetate hydrolase (Fah)欠損マウスの肝細胞を、脾臓に移植したヒト肝細胞で置き換える方法を、彼らが作成していたMISTRGマウスと組み合わせてみた(これも懐かしい方法だ)。

結果は上々で、赤血球を破壊するためのシグナルとなるC3結合が低下し、さらにヒト肝細胞に置き換わった肝臓の8割以上のクッパー細胞がヒト化されることで、マウスに注射したヒト赤血球も、短いながらも末梢血にとどまることが明らかになった。

次にこのマウスに、ヒト胎児肝細胞由来の造血幹細胞を移植して造血を追跡すると、末梢血のヒト赤血球の割合は徐々に増加し、12週では10%近くに達し、さらにほとんどが成熟赤血球であることを示した。さらに、成熟赤血球が維持できることで、骨髄での赤血球造血も促進され、場合によっては8割以上の骨髄赤血球造血がヒト型に変わっていることも観察している。

以上の結果は、ヒト成熟赤血球が抹消で機能を発揮することで、赤血球系列も含む、バランスの取れたヒト造血幹細胞分化がマウス骨髄内で実現することが明らかになった。

そこで最後の仕上げとして、鎌形赤血球症をマウス体内で再現できるか、遺伝子変異を持つ患者さんの骨髄細胞を移植したマウスで調べている。結果は予想通りで、ヒト型造血を骨髄で再現できるが、同時に5−7%程度の赤血球が鎌状になっていること、脾臓造血の促進、肝臓や腎臓での血管の閉塞などが再現できることを示している。

もちろん、全てがヒト型造血細胞で置き換わったマウスというゴールから考えると、まだ完全ではない。実際、それが可能かどうかすらわからない。しかし、step by stepに30年以上の時間をかけて、ヒト化マウスがここまで完成してきたことを見ると、感動する。

片方に腫瘍特異的抗体、片方をT細胞刺激抗体をキメラにした抗体を用いて、ガンに対するキラー活性を動員する新しい方法の開発が急速に進んでいる。自己のT細胞に遺伝子を導入してキラー細胞に転換するCAR-T療法と比べ、細胞の遺伝子操作が必要なく、標的抗原を発現している全てのガン患者さんに同じキメラ抗体を使うことができ、また次から次へと新しいT細胞をリクルートできるのでチェックポイント阻害の問題がなく、さらに抗体投与を止めれば、キラー活性も消失するため、安全性も高いことから、将来CAR-Tに変わると期待されている。

今日紹介するジョンズホプキンス大学からの論文は、ガン抗原としてp53変異ペプチドとHLA抗原の複合分子が使えないか調べた研究で、3月5日号のScienceに掲載された。タイトルは「Targeting a neoantigen derived from a common TP53 mutation(頻度の高いTP53変異由来のネオ抗原を標的にする)」だ。

これまでガンのドライバー変異をネオ抗原として使う治療法は紹介してきた覚えがあるが、ガン抑制遺伝子、それも多くのガンで見られるp53を使う試みは初めて紹介する。ガン抑制遺伝子を使うメリットは、免疫を逃れるための次の変異が起こりにくい点だが、もちろん0ではない。

この研究ではp53変異のうちのR175H変異がHLA-A02:01組織適合抗原と結合してできるネオエピトープのみに着目し、この構造を認識するモノクローナル抗体をファージライブラリースクリーニング法を用いて特定し、これをT細胞受容体を刺激できる抗CD3抗体とキメラにした抗体を作り、まずp53R175H変異ペプチドに対するキラーT細胞反応を誘導できるか調べている。

こうしてコンセプトの妥当性を確認した後で、抗CD3抗体の中から活性の高い抗体を選び出し、最終的にH2-scFvと呼ぶ治療キメラ抗体を確立し、最後にペプチドではなく、同じ変異を持つガンに対する細胞障害性を確認している。すなわち、自然の状況でガン細胞が変異ペプチドを合成しさえすれば、キメラ抗体が少ない数ではあってもガン細胞と結合し、周りのT細胞を刺激して細胞障害を誘導することを明らかにしている。

あとは、抗体とp53変異ペプチド/HLAの分子構造を徹底的に調べて、それに基づき、他のペプチドに対する交叉反応の可能性がほとんどないことを確認している。

最後は、変異p53を発現するガン細胞をマウスに移植して、キメラ抗体を投与する実験から、p53特異的にガン細胞を除去することを確認している。

以上が結果で、人に応用するには、キメラ抗体自体への免疫反応や、固形ガンへの応用範囲など、まだまだ調べることが多いが、CAR-Tに置き換わるチャンスは十分ありうることを期待させる。

もともとジョンズホプキンス大学はCAR-T研究を牽引してきた大学だが、その大学が次世代型の治療法でもリードしているのは、選択と集中を感じさせる。さらに個人的には、このキメラ抗体で、ガンだけでなく体の中からp53変異を持つ細胞もついでに殺してもらえれば、ガンの発生を抑えられるのではと期待している。