2024年10月5日

TET2 はメチル化されたシトシンを酸化することで、最終的にメチル基を外す機能を持つ分子で、欠損すると造血幹細胞のクローン増殖を誘導し、白血病の引き金になることが知られている重要な分子だ。このブログでも TET2 を扱った論文については何度も紹介してきた。しかし、紹介するとき私の頭にあったメカニズムは、TET2 によりメチル化された DNA のメチル基が外れ、その結果様々な遺伝子の過剰発現が起こって増殖が高まるというものだった。特に DNA メチル化でトランスポゾンや内因性レトロウイルスなどが抑制されており、それが細胞内で活性化され増殖を高めていると考えてきた。

今日紹介するシカゴ大学からの論文は、私のこれまでの理解を完全にひっくり返し、造血細胞のクローン増殖に関わる TET2 の機能はメチル化された染色体構造変化に関わる RNA を標的にしていること、そしてこれにより内因性レトロトランスポゾンが活性化することが増殖に関わることを明らかにし、TET2 機能を考える上で重要な研究で、10月2日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「RNA m5 C oxidation by TET2 regulates chromatin state and leukaemogenesis(RNA のメチル化シトシンを TET2 が酸化することがクロマチン構造を変化させ白血病化を誘導する)」だ。

TET2 をノックアウトすると ES 細胞のクロマチンはオープンになり転写が上昇する。TET2 は DNA と反応する時は特定の Zincfinger 分子が必要だが、RNA のメチル基と反応する時は PSPC1(RNA 結合分子)を必要とする。そこで TET2 ノックアウトの効果をメチル化 DNA とメチル化 RNA に分けて調べるために PSPC ノックアウト ES 細胞を調べると、染色体と結合するメチル化 RNA の濃度が高まり、この RNA が結合する領域のクロマチン構造がオープンになることがわかった。すなわち、TET2 はクロマチン構造の開閉を決めている RNA を脱メチル化することで、クロマチン構造を閉じる役割があり、これが欠損するとこの領域がオープンになる。

面白いことに、DNA メチル化によりクロマチン構造が調節されている領域はエンハンサーやプロモーター部位が多く、一方染色体に結合する RNA が調節している部位は、トランスポゾンや内因性のレトロウイルスの繰り返し配列が標的になっている。そして、TET2 や PSPC ノックアウトでは、このようなトランスポゾンのクロマチン構造がオープンになり、転写されていることを明らかにする。そして、この領域のクロマチン構造を決めているのが遺伝子発現を抑制する K119 部位がユビキチン化された H2A ヒストンで、TET2 ノックアウトでは、H2AK119ub が脱ユビキチン化が進んでクロマチンが開くことを明らかにしている。

最後に、H2AK119ub を除去する際のメカニズムを調べ、TET2 がノックアウトされるとクロマチン結合型メチル化 RNA が上昇し、これに MBD6(メチル結合分子)が結合すると、脱ユビキチン化酵素が H2AK119ub 結合部位にリクルートされ、ヒストンの脱ユビキチン化が進み、特定のクロマチンをオープンにすることを明らかにしている。言い換えると、TET2 はメチル化 RNA を脱メチル化することで、MBD6 とメチル化 RNA の結合を阻害し、H2AK119ub の脱ユビキチン化を抑えて、閉じたクロマチンを維持することがわかった。

ここまでの研究は全て ES 細胞で行われているが、最後に TET2 と MBD6 の役割を造血幹細胞で調べ、同じように TET2 がノックアウトされるとレトロトランスポゾンの発現が高まることが造血幹細胞の増殖を誘導すること、また MBD6 をノックアウトすることでメチル化 RNA の H2AK119ub の脱ユビキチン化阻害活性を抑えて、閉じたクロマチンを回復させ、幹細胞の異常増殖や、白血病かを抑えられることを示している。

結果は以上で、少しわかりにくかったかもしれないが、これまでの通説を覆す(少なくとも私の頭の中の)、優れた研究で、勉強した気分になる。

2024年10月4日

神経細胞にも幹細胞が存在し、様々な損傷によって活性化され、神経細胞を補えることが知られているが、この能力は老化とともに低下する。これまで、長く生存してきて疲弊するのは当然だと考えてしまっていたが、老化の研究が進むと、細胞全体が疲弊するのではなく、キーとなる過程が存在し、そこに介入することで、再活性できることもわかってきた。

今日紹介するスタンフォード大学からの論文は、CRISPR/Cas を使った遺伝子スクリーニングを行い、老化を促進する鍵となる経路を探索、老化神経幹細胞の再活性化を妨げる因子を特定したという研究で、10月2日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「 CRISPR–Cas9 screens reveal regulators of ageing in neural stem cells( CRISPR-Cas9 スクリーニングにより神経幹細胞の老化調節機構が明らかになった)」だ。

方法は極めてストレートで、Cas9 を発現している老化神経幹細胞培養にレンチウイルスで遺伝子を切断するガイドを導入し、一定期間培養後、どのガイドが濃縮されるかを調べている。もし特定の遺伝子が幹細胞の再活性化を妨げていたら、それが除かれた細胞はより増殖するため、ガイドの頻度から増殖抑制に関わる分子を特定できる。

そして、老化幹細胞だけで抑制効果がある分子を301個も特定している。次に、この中から効果の高い10種類の遺伝子を選んで、今度は老化した Cas9マウスの脳内にガイド RNA を注射して遺伝子ノックアウトを行い、試験管内の結果が、生体内でも確認できることを示している。正直、ちょっと無理があるのではと思うスクリーニング方法だが、個々の遺伝子について一つづつノックアウトして確認している。

こうして得られた老化とともに発現が上昇して幹細胞の再活性化を抑える遺伝子のトップ10は、シリア形成、アルツハイマー病リスク遺伝子、そしてグルコーストランスポーターだった。

この研究では、おそらく研究のしやすいグルコーストランスポーター、GLUT4 に絞ってその後の解析を進めている。GLUT4 はインシュリン依存性のトランスポーターで、細胞のグルコース取り込に関わる。例えばグルコースが高いのに高インシュリンが続くインシュリン抵抗性では当然発現が上昇する。インシュリンと関係するかどうかはわからないが GLUT4 は老化とともに上昇する。そして、老化マウスでだけノックアウトすることで、幹細胞の再活性化能力を高めることができる。

さらに、グルコースを除去した培地で培養すると、老化細胞を活性化することができ、またグルコースの分解を阻害する 2DG を加えても、活性化能力が回復する。また、老化幹細胞では、グリコリシスが高まる一方、ミトコンドリアの活性が低下していることも確認している。

以上が結果で、最後は一般的に知られているように、老化には糖質制限が重要という結果に終わっているが、今後、他の遺伝子の機能を追求することで、老人の脳でも、損傷時の再生能力を高める可能性が生まれるかもしれない。

2024年10月3日

Acinetobacter baumannii (Abm) のような病院内で発生する多剤耐性菌は現代の医療に残された重要問題で、このブログでも紹介したように、耐性のでない新しい抗生物質の開発が続いている。一方で、抗生物質とは異なるメカニズムで細菌を殺す溶菌ファージを用いて耐性菌を制御するための研究も進んでおり、やはり何度も紹介してきた。

今日紹介するハンガリーの生物学研究センターからの論文は、治療の対象となる Abm のゲノムを世界中から集め、その系統進化と多様化を徹底的に調べ、最適なファージ治療の可能性を追求した研究で、9月26日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Genomic surveillance as a scalable framework for precision phage therapy against antibiotic-resistant pathogens(多剤耐性病原菌に対するプレシジョンファージ治療の大規模なフレームワークのためのゲノム探索)」だ。

ハンガリーからの論文を見ることはほとんどないが、ノーベル医学生理学賞で言えば、RNA ワクチンのカリコさんもハンガリー人だし、私たちの世代にとってはビタミンCや筋肉研究で有名なセントジェルジが思い出される。

研究の着想は極めて論理的で、ファージ治療を成功させるために、まず Abm の多様性を徹底的に調べ、できるだけ多くをカバーできるファージ分離の原理を突き止めようとしている。まさに、Covid-19 の際全世界で進んだウイルスの進化地図作成と同じ方向性だ。

日本を含む Abm ゲノムデータベースから15410のゲノムを取り出し、配列に基づく系統樹とともに、ファージ感染では最も重要になるカプセルの合成に関わるゲノム領域に焦点を当てた系統樹を作成している。

こうして浮き上がってきたのは、コロナウイルスと異なり、都市や地域に限定されて進化していく点で、病院を中心として感染が起こることを裏付けている。従って、地域が異なると多様性は大きくなるが、それでもほぼ全ては31種類の頻度の高いタイプに分類することができる。

もう一つ重要なのは、各地域で見ると多様性の形成が遅く長期にわたって変化が少ないことで、コロナウイルスのように同じ地域で急速に多様化するようなことはない。すなわち、現存の Abm から有効なファージを分離できる可能性が高い。

そこで、ハンガリーやルーマニアから実際の Abm 株を分離、そこから最も頻度が高い11タイプの Abm に反応できる、15種類のファージを分離することに成功している。

このファージを実際の Abm に感染させ、ファージに対する耐性の出方を調べた結果、それぞれのファージに対して異なる遺伝子の変化が起こることが明らかになり、いくつかのファージを組み合わせることで、ほぼ耐性の出現を抑えられることを示している。その上で、マウス腹腔に Abm を注射し、そこにファージを感染させる実験で、一週目での生存を調べると、ファージなしでは1日で全部が死亡するが、ファージにより7日目の生存率が80−100%になることを示している。

さらに、ファージ感染で発生した耐性菌は、驚くことにそれまで耐性を持っていた抗生物質に対する感受性が戻ることも明らかにし、抗生剤との新しい協調を誘導できる可能性を示している。

以上が結果で、よく読んでみると、論理立てに読者の頭を導くような仕掛けで、本当は世界中の Abm を調べなくても、ファージ治療を開発できるのではと思うが、査読者も含めてうまく読者を誘導することも重要な技術だと思う。おそらく限られた予算の中で、できることをうまくストーリーに仕上げた点で、勉強になる論文だと思う。

2024年10月2日

このブログでも何度も取り上げたが、細胞内の標的分子にタンパク質分解システムをリクルートして抑制する方法が、創薬の一つの方法として利用されるようになっている。そのほとんどは標的タンパク質にユビキチンリガーゼをリクルートする方法なので、細胞内のタンパク質に限られる。

これまで細胞表面に存在するタンパク質については、細胞膜からリソゾームへとリクルートし分解する方法が試みられている。ただ、表面タンパク質が細胞内小胞へ取り込まれてからの輸送経路が複雑で、完全に分解する経路へ導くことは簡単ではなかった。

今日紹介するハーバード大学からの論文は、細胞表面から常に細胞内小胞へインターナライズされ、その後また細胞表面へリクルートされるトランスフェリン受容体を用いて、細胞表面分子をリソゾームへとリクルート、分解する方法の開発研究で、9月25日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Transferrin receptor targeting chimeras for membrane protein degradation(膜タンパク質分解のためのトランスフェリン受容体へリクルートするキメラ分子)」だ。

トランスフェリン受容体に着目したのは、常にインターナライズされ膜と小胞を行き来しているという性質と、正常細胞と比べるとガン細胞で何十倍も発現が高いという性質だ。これにより、標的分子が正常細胞に発現していても、ガン細胞だけリサイクル経路で処理する可能性が出る。

そこでまず T細胞白血病細胞に発現させたキメラ抗原受容体 (CAR) をモデルとして、様々なタイプの CAR に結合するタンパク質とトランスフェリンに結合するタンパク質(抗体やリガンド)を結合させた分子を結合させ、CAR-T に加えると、細胞表面分子をトランスフェリン受容体へとリクルートし、細胞内小胞へインターナライズすることができるが、トランスフェリンと同じように一部がリサイクルされてしまって、分解されないことがわかった。

そこでトランスフェリンに結合するリガンドと、標的分子に結合する分子の間に、小胞体で働く酵素によって切断できるようにし、トランスフェリン受容体とは異なる、リソゾーム経路へ標的分子をリクルートする方法を開発し、最終的に80%近くの標的分子を完全に分解できる方法に発展させている。

次に、CAR のような人工的標的ではなく、PD-L1、EGF 受容体、CD20 など、抗体治療の標的として使われている分子を標的に同じ方法が使えるか調べ、全ての分子をリソゾームへとリクルートし分解できることを示している。

最後に、EGF 受容体に依存性の非小細胞性肺ガンをモデルに、EGF 受容体を分解できるか検討している。非小細胞性肺ガンに対しては EGF 受容体を標的にする抗体治療が行われているが、様々な変異により抗体の効果が失われる。しかし、ともかく EGF 受容体が発現しておれば分解経路へとリクルートできるこの方法は、抗体治療の効果がなくなったガンに対しても効果がある。また、EGF 受容体を発現する正常線維芽細胞にはほとんど影響がない。

最後に、EGF 受容体に対する抗体治療が効かなくなった腫瘍を移植したマウスに、この方法を試すと、EGF 受容体を分解して、ガンの増殖を抑えることを示している。

結果は以上で、臨床応用までは時間がかかるとしても、細胞表面分子をリソゾームへと導く方法開発の意義を明確に示した研究だと思う。特に驚いたのは、EGF 受容体に対する抗体と、トランスフェリン受容体に対する抗体を結合させた、彼らが TAC と名付けたキメラ分子の血中の半減期が、抗体より長く16日もあることで、治療する側から見ても使いやすい方法に成長するのではないだろうか。

2024年10月1日

これほどメタゲノミックスが進んだ現在でも、新しい細菌が発見され続けている。今日紹介する米国、クリーブランドクリニックからの論文は、マウス腸内細菌叢を IgA 分解活性を指標にスクリーニングし、Tomasiella immunophila と名付けた新しい細菌を発見した研究で、9月27日 Science に掲載された。タイトルは「A host-adapted auxotrophic gut symbiont induces mucosal immunodeficiency(ホストに適応した栄養要求性腸内共生細菌は粘膜免疫不全を誘導する)」だ。

細菌は様々なタンパク質分解酵素を持つので、腸内免疫に働く IgA を分解する活性を持ってることは十分考えられる。そこで、腸内の IgA が高いマウスと、低いマウスの細菌叢を分離して、IgA に作用させると、低いマウスのみ IgA を分解することを発見する。

次に、細菌培養を繰り返して IgA 解能を持っている細菌を絞り込んでいくと、テトラサイクリン抵抗性の Muribaculaceae 科に属する新しい細菌が特定され Tomasiella immunophila と名付けている。

この細菌の培養には細胞壁成分で、通常のバクテリアは自分で産生するN-アセチルムラニル酸が必要で、これを回りの細菌から調達して生きていると考えられる。さらに、無菌マウスに移植しても腸内で増殖できず、他の細菌叢との協力の下初めて腸内に居着くことができている。面白いことに、免疫不全マウスでは他の細菌叢が助けてくれても腸内での生存が低下していることから、IgA を何らかの形で細菌叢での生存に役立てている可能性がある。

この細菌、あるいは細菌由来の小胞に存在する酵素は、免疫グロブリンの κ鎖を分解し、こうしてH鎖とL鎖が分離すると、他の酵素がさらに働いて免疫グロブリン、腸内ではIgAが完全に分解される。

この活性はマウス腸間内でも発揮され、この細菌と IgA 分解能のない細菌叢を同時に加えたマウスの腸内では、IgA の量が低下する。そして、感染実験や、硫酸デキストランによる上皮障害実験を行うと、この細菌を加えたときだけ抵抗力が低下することを明らかにしている。

残念ながら、この細菌が持っている IgA 分解酵素の特定には至っておらず、またヒト IgA もこの細菌では分解できないこともわかった。

以上の結果から、Tomasiella immunophila はマウスとともに共進化してきたユニークな細菌で、示されてはいないが、おそらく IgA を一定程度分解することで、他の細菌との協力関係を築いて生存してきた様に思える。ただ、様々な病的状態では、この機能が逆にホストの抵抗力低下を促すことも示されていることから、共生菌としての生態についてはまだまだ研究が必要だと思う。また、同じような菌が人間にも存在するかの特定も残っている。このように、多くの問題が未解決のまま残されたフラストレーションを感じる論文だが、新しい不思議な細菌の発見という点では面白い。

2024年9月30日

自己 iPS を用いる細胞治療はもう珍しいことではなくなった。iPS による治療法が完成したことを最も実感できるとして目標とされてきた、パーキンソン病患者さんに対するドーパミン神経移植や、1型糖尿病 (IDDM) 患者さんに対する iPS 由来膵島移植も少しづつではあるが臨床例が報告されるようになってきた。

その中で今日紹介する中国南海大学病院と北京大学を中心とするチームにより報告された、自己脂肪細胞から小分子化合物の組み合わせで iPS を誘導し、それから膵島細胞を誘導したあと、1型糖尿病の女性の腹直筋鞘に移植した臨床研究は、私から見ても1型糖尿病の完治が可能になったことを示す症例報告で、1例だが最初の自己由来幹細胞を用いた糖尿病治療例として Cell に掲載された。タイトルは「Transplantation of chemically induced pluripotent stem-cell-derived islets under abdominal anterior rectus sheath in a type 1 diabetes patient(化学化合物で誘導した全能性幹細胞由来膵島細胞の1型糖尿病患者さん腹直筋鞘への移植)」だ。

この研究の責任著者の一人 Hongkui Deng は、私の現役最後の年に北京大学で大学院講義に招待してくれた知人で、10年以上前から小分子化合物だけで iPS を誘導するための極めてベーシックな研究を行う、中国の幹細胞研究をリードする若手の一人だった。免疫学でも業績を残しており、ともかく優秀な若手という印象が強く、このような若手が独立して自分の道を切り開ける、フレキシブルな仕組みが中国には存在することに感心した。

その後、2020年 Nature に4段階、異なる化合物を加えて培養するだけで、時間はかかるがヒト iPS 細胞が誘導できることを示す論文を発表している。

今日紹介する論文はこの研究の延長で、化学的に誘導した iPS (CiPS) が、これまで簡単ではなかった実際の細胞治療に使えることを示したことで、この方法が普及する道を開いたと思う。

さて対象患者さんは、1型糖尿病だけでなく、肝硬変の治療として2回も肝臓移植を受けており、さらにその際、IDDM を治療するために膵臓移植まで受けた患者さんだ。ただ、血栓の心配があり、移植膵臓は除去されており、IDDM としてインシュリン治療を受けているが、コントロールが極めて難しく、低血糖発作が頻発するという問題を抱えていた。

そこで、インシュリン産生 β細胞とともに、グルカゴン産生細胞やソマトスタチン産生細胞誘導できる CiPS 由来膵島細胞を移植する可能性が検討された。

2020年、脂肪細胞から CiPS を誘導し、そこから膵島を誘導したあと、最終的に2023年6月に実際の移植を行っている。その間3年を費やしているが、ほとんどの時間を数百匹の免疫不全マウスを用いた効果検証、安全性検証、最後にサルへの移植実験を経るという、同じ細胞の徹底的な前臨床検査を行った上で、腹直筋鞘に2万個近くの膵島を移植している。この移植部位についても Honkui は腹直筋筋鞘が使えることを2023年 Nature Metabolism に発表しており、マルチタレントの徹底ぶりを披露している。

ここまでで驚くのは、実験に必要な数の細胞を同じ CiPS から調整し続けていることで、安定供給が可能なシステムができあがっていることに驚く。

さて結果だが、簡単に言ってしまうと IDDM は完治したと言っていい。まず、移植後70日目で全くインシュリン治療が必要なくなっており、それでも 300mg/dl 近くの血中グルコースが、100mg/dl と安定し、一日の98%が正常範囲で維持できるようになっている。

また、HbA1c も70日目で6.5、120日目で5.3に正常化し、そのまま一年維持されている。もちろん移植した細胞から十分量のインシュリンが分泌され、一年間安定しており、また食事により分泌の上昇も正常に見られる。

最後に副作用を調べているが、局所痛以外問題になる副作用はなく、しかも注射した部位の細胞の様子をCTや超音波で確認できる。その結果、大量の細胞を移植しているが、現在のところ腫瘍性増殖はなく、ガンマーカーも上昇がない。

以上が結果で、日本の IDDM ネットワークの目標は「治らないから治るへ」だが、少なくとも1年間治った状態が維持できたという結果で、素晴らしい結果だと思う。あとは、自己免疫性反応の制御や普及のための標準化などまだまだ時間はかかるが、IDDM の完治へ向けた大きな進展だと思う。

2024年9月29日

ダウン症は精神発達障害と外見に特徴を有しているが、他にも内臓には様々な異常を抱えている。特に有名なのが、生後に見られる一過性の白血病のような血液細胞増加はよく研究され、GATA1 遺伝子の変異によることが知られている。また、生後の赤血球異常も頻度が高く、胎児造血になんらかの異常があることがわかるが、その原因についてはよくわかっていない。

今日紹介するスタンフォード大学からの論文は、人工中絶した3−5ヶ月令のダウン症胎児の肝臓と骨髄細胞を採取、血液細胞とそれ以外に分けて、single cell 解析を 10xgenomics 社が提供する multiome を使って行った研究で、9月24日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Single-cell multi-omics map of human fetal blood in Down syndrome(単一細胞レベルのマルチおミックスによるダウン症の胎児血液解析)」だ。

この研究は、ダウン症の中絶胎児の血液を調べたという点がいちばんのハイライトだと思う。この分野の研究者にとって、簡単そうでハードルは高い。ただ、細胞が得られると、この研究で行なっているように、かなり精度高く single cell レベルの遺伝子発現と、染色体の状態を調べることができ、造血に関わる転写のメカニズムを調べることができる。

この研究では、胎児肝と骨髄について21トリソミーと、正常を比較し、骨髄では両者にほとんど差がないにもかかわらず、肝臓では細胞の種類や増殖状態がダウン症で大きく変化していることを明らかにする。そしてこの変化のかなりの部分が、肝臓での造血でミトコンドリアの酸化的リン酸化の活性上昇による細胞活動の増殖が、肝臓だけで造血や特に赤血球への分化が高まる原因で、またこれに伴う活性酸素の上昇が造血に関わるゲノム変異を誘導していることを示唆している。

すなわち、トリソミーによる肝臓での環境変化が、局所的に造血細胞の代謝を変化させ、一過性に造血を高め、一過性全白血病状態を引き起こす遺伝子変異を誘導していることになる。

さらに、原因は明確でないが、ダウン症では染色体レベルの変化が特に GATA1 などの赤血球分化に関わる領域が先行して進むために、赤血球分化へのバイアスが高まっている。特に造血に関与する遺伝子発現調節に関わる、プロモーターやエンハンサー部位染色体構造と実際の RNA 発現を比較することで、染色体変化がダイレクトに遺伝子発現変化につながりやすくなり、造血バイアスが発生することを詳しく調べているが、詳細は割愛する。

ただ、このようなプロモーター、エンハンサー部位の染色体構造変化と転写は、その部位の遺伝子変異の要因になる。実際、造血異常と相関するとして特定されてきた多型の領域が、特にダウン症で活性化されていることを確認し、胎児造血だけで一過性の白血病状態が発生するのかについての一つの可能性を示している。

結果は以上で、ダウン症の中絶胎児から肝臓を採取するというハードルを乗り越えることで、胎児造血特異的な造血異常が発生する原因の一因が明らかにされた。ただ、ではトリソミーからこの異常が起こるメカニズムに関しては、おそらく代謝だけでは説明できないので、まだまだ解析が必要だ。

2024年9月28日

今日紹介するのは、スイス EPFL 、米国ペンシルバニア大学、クリーブランドクリニックなどが共同で9月24日 Nature に発表した論文だが、同じ号に CAR-T 治療を行った患者さんの予後調査を行い、導入した CAR-T 自体が IL-4 の作用を受けて2型に変化している場合に長期予後がいいことを明らかにした論文が、このグループから発表されている。

今日紹介する論文は、この結果を受けて、では IL-4 自体を CAR-T とともに使うことで、CAR-T の疲弊を抑えガンをより効率的に制御できないか調べた研究で、タイトルは「The type 2 cytokine Fc–IL-4 revitalizes exhausted CD8 + T cells against cancer(2型サイトカイン Fc-IL-4 は疲弊したガンに対する CD8 T細胞を再活性化する)」だ。

もう一つの論文でマウスを用いた研究も行って、2型サイトカインが CAR-T のキラー活性を促進していることを明らかにしているので、この研究ではストレートに CAR-T 治療の際 IL-4 を主要局所に注射して効果を調べる実験へと進んでいる。ただ、IL-4 の半減期が短いことから、免疫グロブリンの Fc を結合させて、体内で長期間作用できる IL-4 を実験に用いている。

効果は絶大で、腫瘍を植えた後、CAR-T 投与と同じ時から主要局所に2日ごと Fc-IL-4 を投与すると、局所の CAR-T の浸潤が高まり、CAR-T だけでは除去できなかったさまざまな腫瘍を完全に除去することができる。

免疫不全マウスに人間のガンと人間の CAR-T を投与する実験でも同じように効果を確かめることができる。

通常の CAR-T はサブセットの区別なく T細胞にキメラ抗原受容体遺伝子を導入するので、これまで CD8キラー細胞ではなく、これを助けるヘルパー集団に Fc-IL-4 が作用する可能性もあるが、さまざまな実験で、CD8T細胞に直接 Fc-IL-4 が働きかけること、特に抗原と反応して機能が抑制された細胞が IL-4 受容体を強く発現しており、Fc-IL-4 刺激により、BCL2 など生存シグナが再活性化され、キラー細胞として長期間働くことができることを明らかにした。

そして最後に、Fc-IL-4 が疲弊しかけた CAR-T を再活性化する機構を調べ、通常の IL-4 シグナルを伝達する STAT6 や STAT5 ではなく、インシュリン受容体と同じように PI3K-AKT を解するシグナルを通して、解糖系を活性化することで、疲弊しかけた CAR-T細胞を活性化していることを発見する。

結果は以上で、IL-4 という意外なサイトカインが CAR-T 増強因子としてクローズアップされた。アトピー治療に IL-4 を抑えることは行われているが、サイトカイン治療としては、IL-4 は遅れてきたサイトカインだと思うが、明日からでも臨床試験を始める意義は大きい(おそらくすでに進められているとは思うが)。現在 CAR-T 治療は固形ガンには有効性が低いこと、白血病に対しても半数以上で効果が短期で終わってしまう問題がある。その意味で、もう一つの論文で示された、CAR-T 生産課程で IL-4 で刺激すること、そして CAR-T 治療と共に腫瘍組織に Fc-IL-4 を注射する2種類の方法は試してほしいと思う。

2024年9月27日

我々の知性は経験によって形成されることで知性の普遍性が保証されるとするヒュームを評価しつつも、これに伴う独自の自己の消失という問題に気づき、自己を保持したままで、我々の経験は、経験以前の先験的枠組みを通ることで、普遍性を獲得すると考えたのはカントだ。「生命科学の目で読む哲学」では彼の哲学を脳科学の視点で扱おうと1年以上格闘しているが、彼が先験的な認識の枠組みとして示した空間と時間を我々の脳がどう処理しているのか、研究が進んでいる。

今日紹介するカリフォルニア大学ロサンゼルス校からの論文は、我々の前を通り過ぎるイベントに特定のルール(順番)に基づく時間制を与えたとき、それは神経細胞レベルでどう処理されているのかを調べた研究で、9月27日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Human hippocampal and entorhinal neurons encode the temporal structure of experience(人間の海馬と嗅内野は経験の時間的枠組みをエンコードする)」だ。

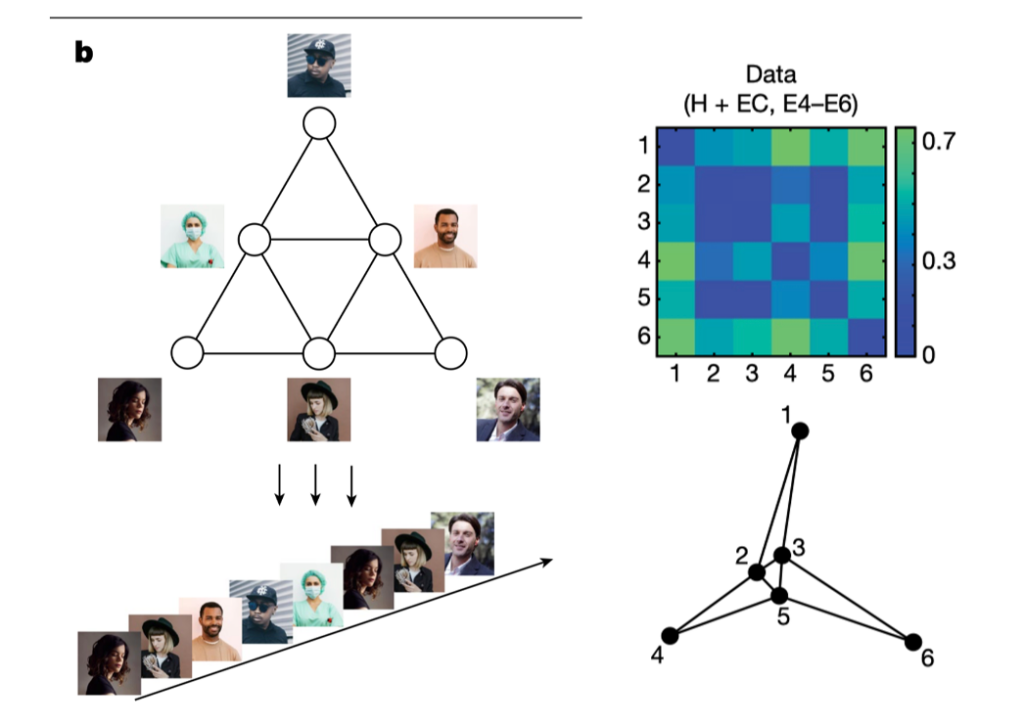

タイトルを読むと、まさにカントの純粋理性批判の課題そのものといってもいい。しかも動物実験ではなく、人間の脳内電極を用いた研究であることが重要だ。さて、この研究が採用した課題について説明する。幸い、この論文はオープンアクセスになっているので、図の一部を拝借することにした。

右の図が課題で、研究参加者にまず多くの写真を見せその中から反応の強い写真を6枚選ぶ。その写真を上に示したピラミッド上に配置して、例えば左下の女性から順に、ピラミッド上で直接つながっている写真を見せていくことで、このピラミッド構造が頭の中に形成されるかどうかを調べている。

最初はランダムに写真を見せると、当然それぞれの写真に反応する神経だけが興奮し、他の写真に反応する神経は特別興奮することはない。ところが、ピラミッド構造に従って写真の順序を決めて提示していくと、徐々に一つの写真を見せたときその神経だけでなく、直接つながる写真に反応する神経も興奮するようになる。そして、このようなしっかりした構成が海馬と嗅内野に形成されたあと、またランダムに写真を見せると、最初と異なり構造の影響をそれぞれの神経興奮に見られる。ただ、面白いことに本人に写真の見せ方にパターンがあるかと聞くと、特にないと答えるので、このピラミッド構造は脳内に描かれていても、経験として認識されていない。ただ、我々の経験のための枠組みとして存在している。

このような構造が頭の中に形成されたあと、今度は写真を見たときの神経興奮から、その構造を計算してみると、右図にあるような完全にピラミッドではないが、順番については正確な構造が浮き上がる。これは中間に存在する写真は、並べていくときに当然現れる頻度が高いために、興奮動態が変化することで起こると考えられる。

さらに、海馬や嗅内野にこのような構造が形成されるが、海馬の構造と比べ、嗅内野の構造は比較的安定に維持されることがわかる。しかも、写真を示さないときも、この構造を維持するために繰り返し構造が頭の中で無意識に再現されていることもわかる。そして、これらの構造が、写真を見るとき暗黙の枠組みとして次に現れる写真を予想する役割があることが示された。

以上、経験(何がいつどこで)が空間化されて海馬や嗅内野で表象されていく。一度時間や空間を人間がどう表象しているか、まとめてジャーナルクラブを行おうと考えている。

2024年9月26日

様々な食品には、我々が作れないミクロニュートリエントが含まれており、その中の一部は身体に良いとして摂取を勧められる化合物も多い。これらを xenobiotics と呼んでおり、そのまま訳すと異物になるが、ポリフェノールやイソフラビンといったよく知られた化合物から人工甘味料として使われているステビオサイドまで、多種多様な Xenobiotics が存在する。これらはほとんど我々が日常食べている食品に含まれているため、わざわざサプリメントでとらなくとも毎日摂取している化合物だ。

今日紹介するイェール大学からの論文は、 多種多様なXenobiotics が、私たちの身体だけでなく細菌叢にも影響し、さらには Xenobiotics 自体も細菌叢で変化する可能性があり、このような場合には毒性を発揮するのではと着想し、150種類の Xenobiotics と細菌叢の関係を調べた研究で、9月24日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Microbial transformation of dietary xenobiotics shapes gut microbiome composition(細菌叢によるXenobioticsの変化は細菌叢の構成を変える)」だ。

この研究では Xenobiotics の我々の身体に対する影響は無視して、複雑な細菌叢に対する影響に絞って調べている。まず、我々が日常接する22種類の Xenobiotics に絞り、それをヒト細菌叢に加えたとき、Xenobiotics はどのように変化するかを調べることで、多くの Xenobiotics が様々な修飾を受けることを確認している。

また、ヒト細菌叢の中から26種類のバクテリアを選び、修飾された化合物も含めて、161種類の Xenobiotics を培養に添加して、それぞれの増殖に対する影響を調べ、細菌の増殖を強く抑制できる Xenobiotics が存在することを確認している。

このように Xenobiotics が抗菌物質と同じように特定の細菌の増殖に影響があることを確認した上で、これらが細菌叢そのもののエコロジーを決める可能性に絞って研究を進めている。実際、ヒト細菌叢全体を培養して単独の細菌への影響が確認された化合物を加えると、ものによっては大きく多様性が変化することを確認し、Xenobiotics が細菌叢の構成を調整している可能性を確認する。しかも、それ自身は細菌の増殖に影響なくても、細菌叢自体により代謝変化を受け毒性が高まり、細菌叢の構成を変える化合物が存在することを確認する。すなわち、ある細菌により変化指された Xenobiotics は他の細菌の増殖に影響し、さらにそれを代謝する細菌がこの栄養を和らげる、といったダイナミックな相互作用が存在することを確認する。

そこで、この代表としてブドウに含まれるポリフェノールの一種のポリダチン、柑橘類の皮に含まれるポリフェノールの一種ヘスペリジン、そして人工甘味料として使われる菊科植物ステビアに含まれるステビオシドの3種類を選んで、細菌の種類を限定した培養で、細菌同士の相互作用に関わる可能性を探るモデル実験を行っている。選ばれたそれぞれの化合物はそれ自身では毒性がない。しかし、ここから糖鎖が除去されたアグリコン構造はバクテリアによって毒性が出る。すなわち、バクテリア同士が Xenobiotics を介して相互作用する可能性を調べる格好のモデルとなる。

期待通り、それぞれの化合物をアグリコンへと転換する酵素を持った細菌が存在すると、細菌叢の中の特定の細菌の増殖が強く抑えられる。しかし、そこにアグリコンを代謝してしまう細菌が存在すると、この毒性が消える。

このようなモデル実験を繰り返し、代謝に関わる酵素を特定した上で、ヒト細菌叢を移植したマウスを用いて、ブドウに含まれるポリフェノールポリダチンを投与する実験を行い、モデル事件通りの動態をマウス内でも観察できることを示している。

以上が結果で、我々が身体に良いとして摂取を進める多くの物質も、細菌叢のことをカウントして考えないと、ほとんど意味がないか、場合によっては良くない結果につながる可能性を示唆している。その最大の例が、人工甘味料は細菌叢が代謝して、結果として糖尿病のリスクになるという論文だろう(https://aasj.jp/news/watch/2190 )。細菌叢はもう一つの自分だと思うが、なかなか言うことを聞かない自分だ。