2025年4月19日

私の様な高齢者は、血液に限らず幹細胞システムでは、蓄積した変異やエピジェネティックな変化の結果ガンではないが正常細胞より増殖速度が高まったクローン性増殖が必ず存在する。この程度が高いと、自然炎症の原因になったりするので、寿命と密接に関係する。もちろん、そのようなクローンの中からガンが発生することもあり、血液型では骨髄異形成症候群や急性骨髄性白血病がその代表になる。4月16日にオンライン掲載された論文の中に、これに関する面白い論文が3報発表された。そこで今日から2回に分けてこれらの論文を紹介する。

最初に紹介するのはトロントのマーガレット王女ガンセンターからの論文で、DNMT3aの変異によるクローン性増殖をメトフォルミンで抑えられるという論文だ。タイトルは「Metformin reduces the competitive advantage of Dnmt3a R878H HSPCs(メトフォルミンはDNMT3aR878H変異の増殖優位性を低下させる)」だ。同じ時にケンブリッジ大学の幹細胞研究所からほぼ同じ内容の論文が報告されているが、今回はカナダの論文を選んだ。

これまでの研究でヒトではDNMT3aのR882変異(マウスではR878変異)がクローン性増殖に繋がるメカニズムを調べるため、マウスに同じ変異を導入して、まずこの変異でクローン性増殖が誘導されることを確かめたあと、増殖優位性に関わるメカニズムを探索している。

DNMT3aは新しくDNAをメチル化するときに使われるため、細胞により標的が異なると考えられる。そこで、変異を持つ血液幹細胞の転写を調べるとミトコンドリアの酸化的リン酸化に関わる遺伝子が軒並み上昇しており、これによるミトコンドリアの活性上昇がクローン性増殖の駆動力になっていることを突き止める。

これを確かめるため、変異型DNMT3aを持つ幹細胞のミトコンドリアの電子輸送系分子をノックダウンすると、増殖優位性が低下する。ならばと、ミトコンドリアの酸化的リン酸化を抑える作用があり、糖尿病の治療に広く使われるメトフォルミンを投与すると、マウス体内でのクローン性増殖力が低下して正常に戻る。

従って、DNMT3aの変異によるDNAメチル化の低下によりミトコンドリアの活性が上昇してクローン性増殖がおこっており、これを抑えると正常化するというシナリオが成立する。しかし、実際にはこれだけではなく、メトフォルミンはDNAメチル化に必要なアデノシルメチオニンなどの合成を高める作用があり、その結果呼吸系だけでなく、DNMT3aが標的とするDNAメチル化やさらにはヒストンH3K27メチル化を上昇させることで、エピジェネティックな変化も誘導できることを明らかにしている。すなわち、単純にミトコンドリア活性だけでなく、メチル化に必要な代謝物を増やすことで、DNMT3aの変異によっておこる異常を訂正していることを明らかにしている。

最後に、人間の血液幹細胞に同じ変異を導入して、メトフォルミンの効果が見られることも確認して、この話が決してマウスだけの話ではないことを示している。

ケンブリッジ大学からの論文では、メトフォルミンを服用しているUKバイオバンクの参加者ではDNMT3aのR882変異の頻度が強く抑えられていることが示されており、メトフォルミンがクローン性増殖を抑えていることは明らかなようだ。

この結果からすぐに高齢者にメトフォルミンを予防投与するという話にはならないと思うが、メチル化に必要な代謝物の葉酸を服用することなどは今後検討される気がする。さらに、骨髄異形成症候群や白血病にまで発展した場合に効果があるかどうかも調べてほしいと思う。

2025年4月18日

通常は我が国からの論文はよほどでないと紹介しないと決めており、ましてやあちこちで報道が行われている論文はそれを読んでいただければいい。ただ、今日取り上げる京都大学 iPS研究所高橋淳さんたちが4月16日に Nature に発表した iPS細胞由来の神経細胞を用いてパーキンソン病を治療した治験論文は個人的思い出が多いので、裏話も交えて紹介することにした。タイトルは「Phase I/II trial of iPS-cell-derived dopaminergic cells for Parkinson’s disease( iPS由来ドーパミン産生細胞によるパーキンソン病治療法の I / II 相治験)」だ。

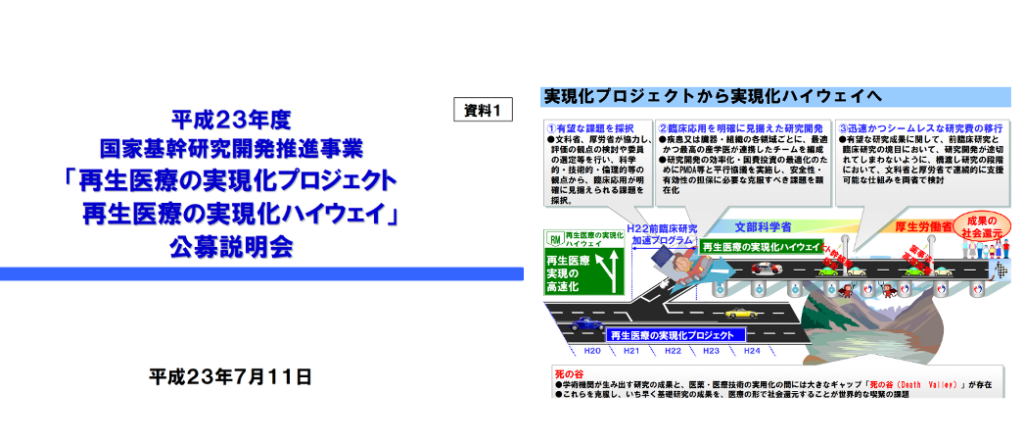

1998年設立にこぎ着けた京大の再生医学研究所構想に関わって以来、日本の再生医学の振興に関わってきた。ミレニアムプロジェクトでは神戸のCDBを設立するとともに、自己由来胚性幹細胞を樹立して様々な変性性疾患の治療を促進するプロジェクトのオーガナイザーを務めた。その中で、山中さんが iPS細胞樹立に成功したことで、最初期待した成果の半分は達成してしまった。そして、日本がES細胞から iPS細胞へと大きく舵を切ったとき、文科省ライフサイエンス課長だった石井康彦さんから、患者さんの期待が大きいため、iPS細胞の臨床応用を最速で実現するための助成を計画できないか打診された。そして、iPS細胞だけでなく、実現が近い幹細胞治療を加え、最初から実現のための期限を設定する代わりに、実現に伴う様々な雑務をサポートして負担を減らすことを盛り込んだ「再生医療実現化ハイウェイ」が2011年からスタートした(当時石井さんたちが作成した資料)。

私自身は2013年で公職を退くと宣言していたので、最初から次のプログラムディレクター (PD) 代行を置くという条件でPDを引き受け、プロジェクト選出、立ち上げに関わった。このとき多くの応募があったが、臨床への道筋がはっきりしているという一点で選考がなされ、iPS細胞を用いるプロジェクトとして、高橋政代、西田幸二、福田恵一、そして高橋淳さんの4プロジェクトが選ばれた。これらのプロジェクトがなぜハイウェイに選ばれたのかについて合同シンポジウムで説明しており、JSTチャンネルでご覧いただけるが(https://www.youtube.com/watch?v=LZE15khJ-Y0 )、このシンポジウムでは患者さんの立場に立って見たとき、なぜこれらのプロジェクトが選ばれたのかを述べている。

裏話をすると、応募課題を見たとき研究パワーの大きなグループからの応募が多く、比較的小さなグループで研究を進めていた高橋先生のプロジェクトは審査員が選ばないのではとの印象を持っていた。しかし審査に入ると、明確に治療への道筋が示されており、さらにサルを使った安全性試験をしっかり計画していることから、見事に選ばれた。このとき他の疾患のプロジェクトの採択を期待していた患者さんの団体から、なぜ採択しなかったのか説明を求められ、申し訳ないが選考は覆らないと返事したのを覚えている。

このプロジェクトが始まってすぐ、山中さんがノーベル賞を受賞し、いいタイミングでプロジェクトがスタートできたと確信し、2013年現役を退くとともに高橋良輔さんにPDを代わっていただき、外野として進展を見守ってきた。その間、このプロジェクトは様々な批判を受けたと思うが、基本的には思った以上のスピードで iPS細胞を用いる治療を実現してきている。高橋政代さんを皮切りに、治療を始めた時期はハイウェイで期待した時期に重なる。さらに、最近京都大学から iPS細胞由来β細胞を移植した治験が報告されているが、これは期待以上の伸展で、ここまで進んだのかと感慨が深い。

さて長い思い出話になったが、高橋さんたちの研究はほとんど当初応募された時の計画通りに行われている。特に、培養でiPS細胞から誘導してきたドーパミン産生細胞の前段階の細胞を、コリンという標識を用いてセルソーターで精製する点に大きな特徴がある。細胞移植の場合、できるだけ複雑な過程をスキップしたいと思うのが普通なのだが、これにより安全性と生着率が高まることから一貫してソーティングを組み込んでいる。

ただ将来的に、複雑な過程を持ち込むのはやはりコストや複雑性などの問題を抱えるので、広く治療に用いるためにはスキップすることになるかもしれない。事実、同じ Nature に発表された米国のES細胞を用いた治験では、ソーティングを用いず同じ程度の効果が見られているので、今後の検討項目になるだろう。

当初と一つ異なるのが、治験を進めるため、他家iPS細胞を用いた細胞製剤が移植されている点で、最初の申請では自家iPS細胞を使う予定だったように覚えている。これは高橋さん自身が、他家と自家をサルで比べる実験を行っており、自家の方が生着率が良いことを示していたからだと思う。パーキンソン病の場合、自家由来細胞も異常を持つ可能性は払拭できないことから、MHCを合わせた組み合わせのほうがいいと思うが、今回 I / II 相を終えて、大規模な治験は住友ファーマに移ると思うので、是非histocompatible な細胞移植と比べる治験も進めてほしい。

高橋さんも論文の中で引用しているが、おなじ Nature に報告された Tabar らの治験だけでなく、パーキンソン病の細胞移植治験が走っている。おそらくかなり近い将来、細胞移植が治療として普通に行われる様になるのだと思う。

当時の井村総長の命を受けて、1998年京都大学の再生医学研究所設立に関わって以来30年を経ないで、再生医療のシンボルの一つだったパーキンソン病の iPS細胞治療が実現したことを喜んでいる。

2025年4月17日

我々が学生の頃、人体解剖学での骨学の占める割合は結構大きく、特に頭蓋などでは突起や神経の通る孔を覚えた記憶がある。おそらく現代では調べればわかることをただ覚えさせるという教育はしなくなったと思うが、法医学や考古学で顔の復元が行われているのを見ると、骨学は新たな進展を見せていることを実感する。

今日紹介するテキサス大学オースティン校からの論文は、骨盤について新しい骨学のあり方を示す面白い論文で、4月11日 Science に掲載された。タイトルは「The genetic architecture of and evolutionary constraints on the human pelvic form(人間の骨盤形状を決める遺伝的構造と進化的制限)」だ。

この研究の問いは「二足歩行を始めた人類は、骨盤が狭くなることでおこる出産への悪影響をどう解決しているのか?」で、1960年に Washburn によって提起され、現在も議論されている問題だ。これを正確に調べるためには、骨盤の形状を身長や体重を補正しながら正確に測定する必要がある。この研究では、UKバイオバンクで骨盤部のX線写真が撮影された4万人あまりの人の様々な部位のサイズを学習させたAIモデルを作成し、これをベースに多くの人で比較可能な指標を算出できるようしている。

その上で、それぞれの部位の計測値と相関する遺伝的多型を探索する。まさに、新しい骨学で、同じモデルは医学や人類学だけでなく、考古学でも利用できると思う。驚くことに、骨盤の様々な計測と相関を示す遺伝子多型の数はなんと180に登る。これらは51の遺伝子と重なり、そのうち22個は骨格異常に繋がる変異が知られている。すなわち、骨盤の形状は様々な遺伝子の作用が集まった結果として形成され、それぞれの遺伝子の多型により骨盤の形状は変化する。

さらに、骨盤の形状は妊娠と出産に関わるが、骨盤の指標の中で女性で特に相関が見られるいくつかの指標があり(例えば恥骨下の角度)、これらは妊娠維持や出産異常との相関がある。UKバイオバンクでは様々な身体や病気についての記録がとられているが、これと骨盤の形状を相関させると、例えば産道が狭い人は腰痛のリスクが高いが、股関節炎のリスクは低い。ところが膝関節炎はリスクが高いので、炎症ではなく骨盤の形状による歩行モードの変化によると考えられる。事実産道が狭い人では日常の歩くペースが速い。

面白いのは、一度骨盤形状、ゲノムの相関がとれると、ゲノムしかデータのない人たちの骨盤に関わる形質を推定することができる点で、ゲノムから形状、そして様々な機能をつなげることができている。

最後に肝心の問題、すなわち出産と骨盤形状との関係を調べている。ただ、出産時の異常を特定するのは簡単でないため、出産時に緊急に帝王切開へと移った出産を集めて、骨盤形状との相関を調べている。緊急帝王切開の場合は全て背景に分娩異常が存在する。当然のことながら、産道の広さと分娩困難の相関は高い。

このように、分娩困難を伴うリスクを冒して、運動のための骨盤の形状を人間は獲得した。この問題を人間は他の類人猿より未熟で生まれることで解決したという考えについても、最後に議論している。最近の研究では人間が未熟で生まれるという考えは間違っているようだ。ただ、人間の場合骨盤のサイズに合わせて頭のサイズが小さくなっており、これが二足歩行と妊娠、分娩の問題を両立させるのだろうと結論している。

骨学も廃れるかと思っていたが、どっこい新しい方向に発展している。

2025年4月16日

食物や腸内細菌に対するアレルギーを抑制する制御性T細胞(Treg)の誘導にRORγ分子陽性の樹状細胞の一つ (DC1) が関わることがわかっているが、まだまだ実態はわかっていない。つい先日もTregと相互作用する樹状細胞から見ると必ずしもDC1が直接Tregを誘導しているわけでないというロックフェラー大学からの論文を紹介したところだ(https://aasj.jp/news/watch/26362 )。方法論がユニークなので面白いと思っていたが、今日紹介するニューヨーク大学 Dan Littman 研究室からの論文により、Treg誘導に関わる真打DCが特定されると、これまでの研究がなんだったんだろうと思ってしまう。タイトルは「Prdm16-dependent antigen-presenting cells induce tolerance to gut antigens(Prdm16依存性の抗原提示細胞が腸管抗原のトレランスを誘導する)」だ。

RORγは様々な細胞で発現しており、しかもDCのサブセットも多い。従って、単純にDCでRORγをノックアウトするこれまでの研究では抗原提示でTregを誘導するDCは特定できない。そこで、RORγのクロマチン領域をATAC-seqを用いて調べ、RORγ陽性細胞でも使われている領域が異なっていることを突き止める。

そして、これらのRORγの発現調節領域の一部を削る実験から、転写開始点から7kb下流の領域をノックアウトすると、Tregの誘導が障害されることを突き止める。すなわち、Tregの誘導にはこの領域を発現調節に使っている細胞が必要なことがわかる。

この細胞を single cell RNA sequencing を用いてさらに探索していくと、ヒストンメチル化に関わる酵素Prdm16を発現している細胞がT細胞に抗原提示を通してTregを誘導するDCであることを発見する。

次にPrdm16がTreg誘導DCに必要かどうか調べるため、この分子をRORγ陽性細胞でノックアウトすると、Prdm16陽性細胞はが腸管から消失するとともに、移植したTreg細胞の維持が全くできないことを確認する。

最後に、RORγのDC特異的発現調節領域をノックアウトしたマウス及び、Prdm16をRORγ細胞でノックアウトしたマウスを同時に用いて、腸内細菌や食物に対するトレランス誘導について調べると、腸管でのTreg誘導がそれぞれ傷害されてトレランスが成立しないことを確認している。

また、卵白アルブミンで免役して喘息を誘発する実験系でもこのTreg誘導DC細胞が経口的に投与した抗原に反応して喘息を防ぐオーラルトレランス誘導に必須であることも示している。

最後に、人間の腸でも同じようにPmdr16とRORγを発現したTreg誘導専門のDCが存在するか様々なデータベースを検索し、骨髄ではこのような細胞は存在しないが、腸の固有層には大腸小腸を問わず存在し、また扁桃にも存在していることを明らかにしている。

結果は以上で、この研究ではまだPrdm16陽性DCがTregを誘導するメカニズムは明確にしていないが、抗原特異的にTregを誘導できる抗原提示細胞を特定できたことは重要で、今後試験管内でのTreg誘導実験などを使って、メカニズムが明らかになるのではと期待できる。とすると、様々な疾患でのTreg誘導療法が現実のものになると期待する。

2025年4月15日

昨日はミクログリアの貪食能を抑えるチェックポイント分子Tim-3についての論文を紹介したが、今日紹介する米国ノースウェスタン大学からの論文は、アルツハイマー病 (AD) 治療としてアミロイドβに対する抗体を誘導する免疫治療を受けた患者さんの脳内ミクログリアの変化、及びレカネマブによる抗体治療中に脳内出血を起こした患者さんでのミクログリアの変化についての研究で、3月6日 Nature Medicine にオンライン掲載された。タイトルは「Microglial mechanisms drive amyloid-β clearance in immunized patients with Alzheimer’s disease(免疫治療を受けたアルツハイマー病の患者さんのアミロイドβ除去に関わるミクログリアのメカニズム)」だ。

この研究ではまずAβに対する抗体を誘導する免疫治療を受けた患者さんのコホートの脳サンプルを用いて、組織レベルのゲノミックスを行い、Aβの周りに集まるミクログリアを、免役しなかったAD患者さんの脳と比較している。このコホートは免疫により髄膜炎が起こることがわかり中断されているが、Aβが脳から除去されていることは確認されている。

昨日も示したようにADでミクログリアが活性化することがわかっているが、免疫を行った患者さんでは特に活性化に関わるTREM2やAPOEの発現が上昇する。免疫によって上昇する遺伝子を調べると補体反応に関わる遺伝子とともに、上皮間葉転換に関わる遺伝子が上昇しており、昨日のTGFβ/Tim-3論文とも連関しているように思える。

このように、免疫治療によりミクログリアの状態がより活性化されたタイプに変化するが、この変化は蓄積したAβの周辺で強く、また誘導された抗体レベル、及びそれによるAβの除去程度と、ミクログリアの変化が一致していることから、免疫による抗体がアミロイドに結合し、さらに補体反応が活性化されることがミクログリアの変化に関わることを示している。

次に、抗体治療中に脳出血を起こした患者さんのミクログリアを調べている。TERM2やAPOEが上昇し、また補体反応や上皮間葉転換に関わる分子の変化は共通だが、遺伝子発現のパターンはアクティブに免役したときと、抗体投与では異なっており、この差については今後の研究が必要になる。

今日は両方の抗体治療で共通に見られる結果を強調したが、例えば免疫により神経保護作用に関わるFGF2シグナル分子が上昇していたり、ミクログリアのミトコンドリア代謝の上昇など、single cell levelの解析ならではの遺伝子発現変化が示されており、今後の研究に役立つと思う。いずれにせよ、これらの変化は脳のAβプラークの周辺で起こることから、ミクログリアの貪食作用と密接に関わっているのだと思う。

以上が主な結果で、昨日の論文と対比させると面白い。これまでADの免疫治療の副作用については様々な報告があるが、一つの背景は急速にAβプラークを貪食させることに関わっているようだ。能動的、受動的免疫を問わず、APOE、TREM2というアルツハイマーリスク遺伝子の発現が上がることは、Aβプラークの刺激以外に抗体が介在することで新しい活性化状態が誘導されることになる。これがプラーク除去に聞いているのだが、副作用の引き金も引いているようだ。実際、副作用はAPOE4タイプの患者さんで多い。また、TREM2を標的にした治療も考えられている。

この研究ではTGFβ/Tim-3の話は全く出てこないが、抗体が存在するとこのシグナル経路が高まっているように見える。とすると、Tim-3をうまく抑えることで、炎症を抑えて貪食能を上げるという治療が可能になるかもしれない。このように、ミクログリアはADの重要な治療標的になっている。

2025年4月14日

アルツハイマー病 (AD) にβアミロイドとTauタンパク質の蓄積が病気を進行させるドライバーだが、ADの遺伝リスクをたどるとApoE以外にも TREM2などミクログリア機能に関わる遺伝子との相関が示されており、またミクログリアがアミロイド除去の主役であることから、ADでのミクログリアについての研究が加速している。ミクログリアについての面白い論文を今週2報読んだので、今日・明日と2回にわたって紹介する。

最初のハーバード大学からの論文は、元々理解が難しいチェックポイント分子TIM-3のミクログリア及び ADでの役割を調べた研究で、4月9日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Immune checkpoint TIM-3 regulates microglia and Alzheimer’s disease(免疫チェックポイント分子TIM-3はミクログリアとアルツハイマー病を調節する)」だ。筆頭著者の木村さんは現在は京大神経内科所属になっている。

この研究はTIM-3遺伝子のSNPがADリスクと相関しているという最近の研究から始まっており、脳内でのTim-3の発現から検索し、Tim-3 が発生とともにミクログリアでの発現が上昇すること、またもう一つのチェックポイント分子であるLag3も同じようにミクログリアで発現することを確認している。すなわち、T細胞免疫のチェックポイント分子はミクログリアでも発現が見られる。

この上昇はTGFβシグナルと平行しており、実際Tim-3をTGFβで誘導できることから、Tim-3に焦点を当てて研究を進めている。

PD-1などと比べるとTim-3は極めてわかりにくい分子だ。まず、ガレクチンを始め様々な分子に反応する。またシグナル経路も多様で、一般的には通常Bat3と呼ばれる分子と結合してその機能が抑えられているが、リガンドで刺激されるとBat3が離れてFynやShp1/2をリクルートする。通常このような分子がリクルートされるとT細胞刺激が高まると思うのだが、なぜかT細胞の活性化を抑えるチェックポイント機能が発揮されるとされている。実にわかりにくい。

ただこの研究では、Tim-3がミクログリアでこれまで考えられたこともないシグナル経路を使っていることが明らかにされる。すなわち、TGFβのシグナルを受ける、TGFβ受容体 (TGFBR2) とその下流のSMAD2に直接結合し、リン酸化されたSMAD2のレベルを高めることでTGFβの刺激を促進する働きをしていることを明らかにしている。また、これまで知られていた上流、下流のシグナル経路は、今回明らかになった経路とは全くことなっており、まさにミクログリア特異的シグナル経路が見つかった。

次はミクログリアでの機能だが、上流のシグナルが明らかでないのでミクログリア特異的Tim-3ノックアウトマウスを作成して調べてみると、Tim-3 がノックアウトされたミクログリアでは貪食能に関わる分子が上昇し、死んだ神経細胞を処理する力が上昇している。

この結果は Tim-3 がADでのミクログリアAβ処理にも影響がある可能性を示唆しており、ノックアウトマウスをAβが蓄積するマウスと掛け合わせて調べると、ADの進行が見事に抑えられる。逆に言うと、Tim-3はADでAβ処理のブレーキ役になっていることになる。

詳細は省くが、Aβが蓄積するADマウスで、Tim-3ノックアウトミクログリアを詳しく調べることで、Tim-3欠損により貪食能が上昇する一方、炎症誘導活性が低下するという理想的な状態になっていることが明らかにされた。

以上が結果で、TGFβがミクログリアの活性を抑える働きがあるというこれまでの結果から考えると、 Tim-3 はこの活性をさらに高めてブレーキをかけていることを示している。この結果を臨床応用するには、ミクログリアでのTim-3活性化シグナルをさらに検索する必要があるように思うが、例えばTim-3細胞外ドメインと Fc を結合させた阻害剤などがうまく効いてくれると臨床応用が可能になる。期待したい。

2025年4月13日

αシヌクレインはパーキンソン病(PD)発症の引き金を引く分子で、これが様々な要因で凝集すると、ドーパミン産生細胞の細胞死を誘導するが、そのメカニズムは多様で、ミトコンドリア異常誘導が最も大きな要因になっている他、小胞体ストレス、グリア細胞活性化、シナプス機能障害などを誘導する。しかしこんなまとめ方をしてしまうと、αシヌクレインが PD のために存在しているような錯覚に陥るが、当然正常の機能が存在している。

αシヌクレインの本来の機能も極めて多様だが、今日紹介するオレゴン健康科学大学が4月9日、Science Advance に発表した論文を読むまで、DNA修復に関わるとは思ってもみなかった。タイトルは「Alpha-synuclein regulates nucleolar DNA double-strand break repair in melanoma(αシヌクレインはメラノーマでのDNA二重鎖切断修復を調節する)」だ。

全く初耳だったが、PD患者さんではメラノーマリスクが高く、逆にメラノーマ患者さんではPDリスクが高いことが知られていたようだ。αシヌクレインノックアウトマウスでは二重鎖切断後の修復が低下していることが示唆されており、PDとメラノーマとの相関を修復から考えようと研究を進めている。

ただ残念なことに、研究では結局 αシヌクレインノックアウトを用いたDNA修復の研究で終わっており、PDについて直接検討しているわけではない。また多くの実験を行ってはいるが、最終的に αシヌクレインの正確な機能を特定できていない現象論で終わっている。

そう断った上で、詳細は省いて結論だけをまとめてみると次のようになる。

メラノーマ細胞でDNA切断を誘導すると、γH2AXヒストンが切断部位に集まるが、このとき αシヌクレインの発現が上昇する。

誘導された αシヌクレインは核小体の周辺に濃縮され、ここに集まる γH2AXと結合する。

修復部位の γH2AXはATMによりリン酸化され、修復に必要な様々な分子を回りに呼び込んで修復が進み、最終的に γH2AXはDNAから離れる。

この過程が αシヌクレインがノックアウトされると遅延する。その結果、ガンが分裂へと進むと、染色体の断裂が起き、染色体外DNAが形成され、染色体不安定性が生じる。

αシヌクレインはこの修復過程に直接関わるだけでなく、修復に必要な遺伝子の発現誘導にも関わる。

おそらくPDでは αシヌクレインの凝集により、ノックアウトと同じような状況が生じる。

結果は以上で、現象論的には新しい問題を示した点で面白いのだが、研究としてはフラストレーションが残る。すなわち、このシナリオだと αシヌクレインは核小体の rRNAをコードする遺伝子に働いていることになる。事実核小体のDNAのみ切断する実験も行っており、αシヌクレインが誘導されること、また核小体の回りに濃縮されることを示しており、かなり特殊な修復システムを形成していると言える。とすると、この点がおそらく最も面白いはずだ。

素人考えだが、以前紹介した熊本大学の矢吹、塩田さんの αシヌクレイン凝集に特殊なRNAが関わることを示した研究が思い浮かぶ(https://aasj.jp/news/watch/25430 )。この凝集は αシヌクレインの相分離によって起こることが示されたが、核小体の周辺にαシヌクレインが集まるのも同じような相分離能力を利用している可能性がある。だとすると、核小体特異的にDNA修復を促進する特殊マトリックスとして働く αシヌクレインが、矢吹、塩田さんたちの見つけたRNA G4で相分離性質が変わり、修復機能が低下することが、PD患者さんでメラノーマが発生しやすい背景にあるのかもしれない。また、メラノーマも、ドーパミン産生細胞もメラニン号性能を持っている点も面白い。中途半端で残念な論文だが、面白い発展がありそうなので紹介した。

2025年4月12日

これまでこのブログで紹介してきた医学領域の大規模言語モデル (LLM) で、Googleの研究の占める位置は大きい。もちろん基盤モデルを提供することによる貢献もあるが、MedPaLMやGoogle Missenseのような臨床現場で使えるLLMを開発し、しかもトップジャーナルに発表し続けている点が特徴的だ。同じGoogleのAlphaFoldと同じように、医療現場のスタンダードを目指している意志を強く感じる。

そのGoogleのカリフォルニアの研究所から2編の論文がNatureにオンライン掲載された。

1日違いのサブミットで、どちらも新しく作成した鑑別診断モデルArticulate Medical Intelligence Explorer(AMIE)の性能を調べたものだ。論文とは言え、半分AMIEの宣伝パンフレットと言った感じで驚く。

まずAMIEだが、MedPalmにも用いられてきたPaLM2トランスフォーマーモデルに、様々な病気に関するQuestion&Answerを学習させている。そして想定される実際の診察室でのやりとりを専門家とともにプロット化して、ファインチューニングに用いている。驚くのは、テキスト以外にレントゲン写真などを全く学習に用いない、自然言語に特化したところから始めている点だ。すなわち、患者さんと初めて出会うプライマリーケアの状況をまず開拓して、それからマルチモーダルに高めて新しい用途を開拓すればいいと割り切っている。

このように研究の目的は患者さんが症状を訴えて診察に来る状況でAMIEがどれぐらい役立つかの検証になる。このために使った問題は、医師ならほとんどの人が読んだことのあるThe New England Journal of MedicineのCPC (clinicopathological conference) シリーズで、症状から初めて最終的に正しい診断に到達するまでの考え方を学べるよう企画されている素晴らしい記事だ。この記事をAMIEの検証に使うことを想定して、NEJMのCPCは学習から排除するよう配慮している。

最初の論文は、CPCシリーズから作成した患者さんの訴えを、Lineのようなテキストチャット形式の医師と患者の会話で、可能性のある病気を考え、最終的に正しい診断に到達するプロセスを実際の医師とAMIEに行わせて、それぞれのパーフォーマンスを評価している。

結果はAMIEの圧勝で、プロンプトに従って患者の立場に立って医師とチャットした専門の俳優による患者としてのわかりやすさ、安心感など全てAMIEがベテランの開業医さんを凌駕している。

また、診断に到達するまでの過程を、専門家に評価させてた時もAMIEがほとんどの項目で勝っている。この結果から、最初の患者さんとの接点では、医師よりLLMの方が適切な対応が可能になることを示している。

2番目の論文では、同じようにテキストから正しい診断に到達するまでの過程で、AMIEを医師のアシストとして使う可能性を検証している。こちらの方は、症状を聞いて、可能性のある病気を可能性の高い順にリストし、それを鑑別するための方法を明確に構想できるかを調べている。

先の論文にあるように、AMIEと医師を比べるとAMIEが圧倒的に成績がいい。そこで、今度は医師に通常の検索、あるいはAMIEとの相談を通して鑑別診断してもらうと、AMIEを使った方が、一般の検索を加えて診断するより成績がいい。ただ驚くのは、それでもAMIE単独には負けている。おそらく、自分の最初の印象のバイアスが影響するのだろう。

これ以上の結果は割愛するが、要するにAMIEをアシスタントとして使うことも可能だという結論だ。使った医師に聞くと、検索するよりよほど親切でわかりやすいとコメントしており、実用化がすぐであることを感じさせる。また英語を用いているが、カナダとインドという状況設定までして、その実力の高さを誇示している。

以上が結果で、医師と患者の接点で使えるLLMモデルが完成に近づいている実感があるし、また研究の仕方から、この分野へのGoogleの本気度が感じられる。そしてこのままマルチモーダルな、万能LLMへと進化するのだろう。

余談になるが、最近NHKの「総合診療医 ドクター」が新しく始まったようだ。ここには様々な病院から若い医師が集まり、専門家が経験した症例について鑑別診断を進める番組で、私も各何回か見たが、出演する若い医師の知識の正確さにいつも舌を巻いた。今度は是非ここにLLMを参加させると面白いはずだ。将棋がAIにより活性化されたのと同じように、多くの学びが得られると思う。

2025年4月11日

医者になったばかりの頃(1973年卒業)、我が国でも普通に結核患者さんが外来に来られた。アルバイト先の病院で胸水と結核病巣がレントゲンで認められ、すぐに入院できないということで外来で胸水を抜く処置をして、入院まで待ってもらったことすらあた。当時は、咳と熱での外来でレントゲンを撮り結核が疑われるか、あるいは集団レントゲン検査で発見され外来に来られるか、いずれにせよX線写真がまず行われ、その後痰の細菌検査が行われた。結核菌の培養には最低1ヶ月必要で、すぐに顕微鏡で菌が観察できるほどの患者さんは少なかったので、まず抗結核剤を投与して様子を見るのが通常だった。

ただ、このようなX線写真ベースの結核医療システムは先進国だけの話で、患者さんが多い低開発国では喀痰の検査とツベルクリン検査以外に診断方法がないということも習っていた。というのも、先進国からレントゲン検査システムは送られていても、現地の病院で使えるレントゲンフィルムがなかなか供給されず、宝の持ち腐れになっていた状況があった。あれから50年、レントゲンフィルム自体が必要なくなり、コンピュータ画像に置き換わることで、どこでも機械さえあればレントゲン検査が受けられるようになった。

今日紹介する米国ニューオーリンズにあるチューラン医科大学からの論文は、結核菌の検出を医療施設のない現場で1時間で可能にする、しかも安価な診断システムの開発で、4月9日 Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「Rapid tuberculosis diagnosis from respiratory or blood samples by a low cost, portable lab-in-tube assay(呼吸器や血液サンプルの結核菌を一本のチューブとポータブル機器で行う安価な迅速診断)」だ。

この論文の大半は機械の設計と説明に使われている。読んでいると、どこでも検査システムを作成できる気になるほど詳しく説明されている。測定の原理だが、血液や痰をチューブにとって、そのチューブに挿入した Plunger に核酸を吸い上げトラップし、トラップの上で PCR と Cas12 を用いて標的DNAがあれば、Cas12 により DNA が切られて蛍光が出る仕組みを使っている。

もう少し詳しく検査の手順を説明すると次のようになる。

チューブの底には結核菌を溶解し DNA を切断する試薬が乾燥して塗りつけてあり、資料を加えて90度15分処理する。

こうして作成したサンプル溶液に Plunger を挿入すると、液が吸い上げられ中央にあるトラップに濃縮される。

このトラップにまとめて粉末化されている、組み換え酵素を用いる常温PCR試薬、DNA中に存在する結核菌DNAを検出する CRISPR/Cas12 システム、Cas12 が活性化されると切断され、それまでブロックされていた蛍光が発生するDNA基質が溶け出すようになっており、37−42度で45分静置すると、蛍光が出てくる。

ポータブル機器には、底を高温で熱し、中間部のトラップを37度に熱するヒーターが備わっており、チューブを挿入してしまえば、後は15分後に plunger を押す以外の手間はかからない。

そしてこの機器は電池で動くレーザーシステムが組み込まれており、発生した蛍光を検出することができる。

後は検出感度になるが、HIV にかかっている子供の結核のコホートで、痰の検査が難しいケースを例に、Xpert や培養検査と比べているが、感度は高くX線検査で確認できるケースの3/4で結核菌を検出している。一方、コントロールの子供については擬陽性はほぼ起こらない。

他のDNA検査と同じで、喀痰検査になると少し検出感度が落ちるが、やはり7割近い症例で菌を検出できる一方、コントロールでは全く擬陽性がない。

以上が結果で、多くの患者さんを一度に測定するのは難しいが、開発途上国の小さな診療現場で、しかも薬も限られた状況で診断するためには大きな力になる。このチューブ一本は2.7ドルということで、アメリカ支援が抜けたWHOでも可能な額ではないかと思う。特にエイズが蔓延している地域の子供を守る武器として期待される。

2025年4月10日

遺伝性のものも含め、肺高血圧はBMPシグナル異常を背景とする平滑筋の増殖が原因であると考えられている。この治療標的としてHECT型E3ユビキチンリガーゼの一つ SMURF1 が有望であることがわかっているが、分子構造上活性中心となるポケットがはっきりせず、創薬は簡単ではなかった。

今日紹介する英国シェフィールド大学、イスラエル・テルアビブ大学、そしてノバルティス生物医学研究所からの論文は、これまで創薬が困難だった SUMRF1 に対する化合物が開発できることを示した研究で、4月2日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Therapeutic potential of allosteric HECT E3 ligase inhibition(HECT型E3リガーゼのアロステリック阻害の治療薬としての可能性)」だ。

この研究では SUMRF1 が自己ユビキチン化する活性を利用して FRETレポーターシステムを構築し、これを阻害する化合物を探索している。その結果見つかった一つの化合物 compound-8 (C8) の阻害メカニズムを調べることをとおして、逆に SUMRF1 の分子活性を探索する、いわゆるケミカルバイオロジーの方法をとって研究を進めている。

C8 結合時の結晶構造解析も含めて酵素活性阻害メカニズムが解明され、E3リガーゼ活性には蝶番の役割をするリジンを核とするリンカーで繋がった SUMRF1のN-lobe、C-lobe が大きくポジションを変える、アロステリック構造変化が必須なのだが、N-lobe のヒンジ近くに C8 が結合することで、動きが制限され、酵素活性が低下することを明らかにする。

次に、C8 に抵抗性を獲得する変異を大腸菌を用いたアッセー系で特定し、C8 が結合する部位を特定している。

このように自己ユビキチン化を用いた生化学を基礎に、肺高血圧に関わる BMPR2 と SMAD1 シグナル分子を加えた実験系で SMURF1 によるユビキチン化を調べると、これまで示されていた SMAD1 だけでなく BMPR2 も直接 SMURF1 によってユビキチン化されることが明らかになった。すなわち、SMURF1 はシグナル全体を抑制していることがわかる。

これらの生化学的解析から、C8 に加えて C6 も同じようなアロステリック阻害活性があることがわかり、投与実験にはこちらを用いている。SMURF1 阻害が肺高血圧治療の標的であることを確認する目的で、もう一度肺高血圧患者さんの組織を調べ直し、全てで平滑筋の SMURF1 発現が上がっていることを明らかにしている。

そして薬剤でラットに誘導する実験的な肺高血圧でも、BMPシグナルが低下するのと並行して SMURF1 が上昇していること、そしてこのモデルに C6 を投与すると、肺高血圧が改善し、組織学的改善も見られる一方、ラットではほとんど副作用が見られないことを明らかにしている。

SMURF1 についての実験はここまでだが、今回の SMURF1 作用メカニズムを基礎にして、同じ HECT型E3リガーゼに対する化合物を設計できることも示し、これまで難しかった HECT型E3リガーゼに対しても創薬が可能であることを示して終わっている。

SMURF1 は TGFβ/BMPシグナルに関わることから、子宮頸がん、自閉症、神経発生異常など様々な疾患に関わっている。その意味で、アロステリック阻害薬の設計が可能であることが示されたことで、この分野も賑やかになるのではないだろうか。