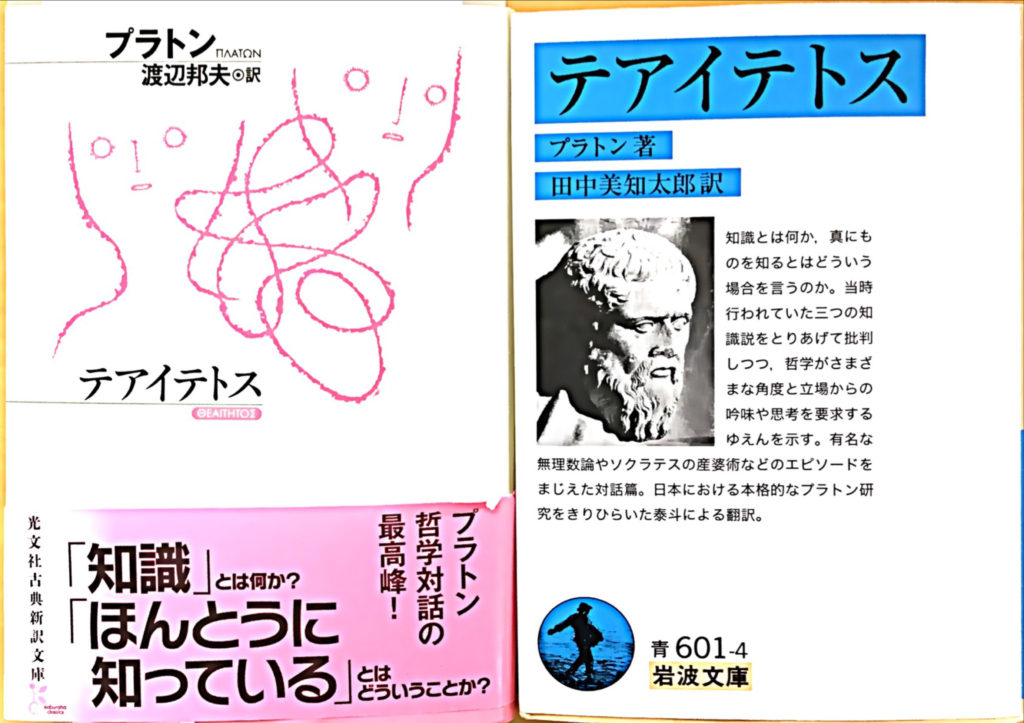

図1 プラトン著「テアイテトス」は光文社と岩波書店から出版されている。この機会に、両方を読んでみた。

これまで、フロイトの「モーセと一神教」を題材に普遍宗教の誕生、そして柄谷行人の「哲学の起源」を題材に、ユダヤ教誕生、およびほぼ同じ時期に起こったイオニア哲学誕生について見てきた。この2回で、哲学の誕生と普遍一神教の誕生の背景に見られる共通性や、両者の差異についてわかっていただいたのではないだろうか。またこの2回を通して、これから私が目指している長い道のりについても理解していただけたのではないだろうか。

さて、イオニアでの哲学誕生の次は、プラトンやアリストテレスに代表される、いわゆるギリシャ哲学の主流が続くことになる。この二人は、ギリシャ哲学にとどまらず、ローマ時代から近世まで、ヨーロッパの哲学にとっては最も影響力のある思想家として位置づけられてきた。当然私にとっても、生命科学の観点から見たとき、この主流とはなんだったのかを考えようと思っている。また、アリストテレスは特に生命科学と関係が深い。

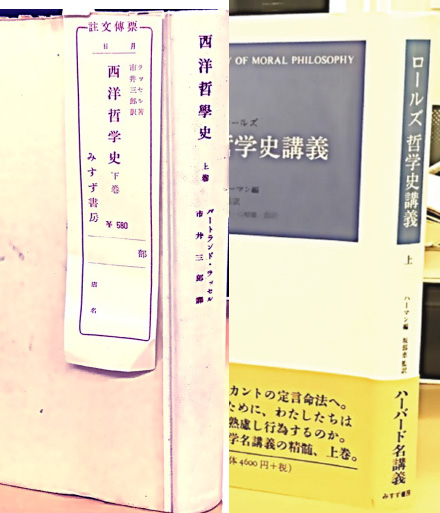

しかし正直に告白すると、この二人の著作を読むのは気が進まない。というのも何十年も前、学生時代にたまたま読んだバートランドラッセルの西洋哲学史(図2)で述べられていたこの2人の大哲学者の印象が悪かった。

図2 ラッセルの西洋哲学史 ラッセルは数学者であり、西洋哲学の導入としては素晴らしい本だと思う。個人的には、最近出版されたロールズの哲学史講義よりはるかに学ぶところが多かった。

ラッセルはこの本のなかでデモクリトスなどの原子論者を、神や宗教に頼らず、自然の原理を説明しようとした哲学者と評価した上で、プラトンとアリストテレスについて、

「デモクリトス以後の最良の哲学でさえ犯していた過誤というのは、宇宙と比較して人間に不当な強調点が置かれた事である。・・・・・プラトンがもたらしたものは、感覚の世界を拒否して、自ら作り出した純粋な思惟の世界を優位に据える、という事であった。アリストテレスとともにやってきたものは、科学における根本概念としての目的というものに対する信仰であった」

と述べて、前回述べたイオニアに始まる自由な市民によるギリシャ哲学にも内在していた最終的には超自然的な説明を導入してもいいとする悪しき部分が、この二人により哲学の中心課題として正当化されたと嘆いている。ラッセルにかかれば、プラトンやアリストテレスはその後のヨーロッパのキリスト教支配の思想的基盤を提供し、科学的思想の誕生を阻む元凶になる。

ちなみに、今多くの人に読まれ、善や道徳について重点を置いて書かれたロールズの「哲学史講義」では、極めて短い言及とはいえプラトンやアリストテレスの道徳観を、

「私たちは正義の要求を拒否すれば私たち自身の善を失うことになる」

「有徳な行いを、良き性における他の書善と一緒に置かれるべき一種の善であるとみなし、そして理にかなう仕方でこの行をなしうる方法を判定するための基礎として役立つような最高善の概念を探し求めた」

「道徳哲学はつねに、自由でかつ規律された、理性の行使だけに尽きていた。それは宗教に基づかず、そして啓示には基づかなかった」

などと、かなり持ち上げて評価している。物は言いようになるが、ロールズが評価している最高善の考えは、その後キリスト教が支配するヨーロッパの思想に生き続ける。ただ超越的説明を排除しないプラトンの道徳哲学が宗教と無関係かは判断が分かれるところだろう。

それでもこの二人を無視して先に進むわけにはいかない。そこでこれまで真面目に向き合ってこなかったプラトンの著作を今回何冊か読んでみた。もともと悪い先入観を持っていたためか、新しく読んでみた結果も、ラッセルの西洋哲学史を読んで学んだ結論と全く変わることはなかった。結局プラトンの著作は、特定の絶対的唯一神こそ登場しないものの、宗教的な内容や例え話に満ちており、不死やあの世についての話が当たり前のように出てくる。その意味で、科学の対極にある思想である事が再確認できた。しかし実際に読んだおかげで、なぜプラトンが「自ら作り出した純粋な思惟の世界を優位に扱って」いるだけなのに、その後現代に至るまで多くの哲学者に評価されたのか、その騙しのテクニックとともに、哲学の主流の創始者としての能力についても直接感じることができた。

今回読んだ全ての著作を取り上げるのは無理なので私の選ぶ一冊として「テアイテトス」を取りあげることにした。通常、プラトンというと「国家」や「ソクラテスの弁明」「響宴」などが取り上げられ、科学より道徳や政治の話になることが多い(例えば民主制と哲人王など)。ただ私が読んだ中では、「テアイテトス」が結論が超越的ではなく、個人的にはプラトンの著作の中で最も好感が持て、「生命科学の目で読む哲学書」に最も適しているように思った。

さて、テアイテトスは冒頭の写真に示したように、渡辺邦夫訳の光文社版と田中美知太郎訳の岩波書店版が手に入る。今回両方とも読んでみたが、これから読まれる人には渡辺邦夫訳の光文社版を推す。文章が平明で、各セクションに訳者による説明を兼ねたタイトルが付いていて一般の人にもわかりやすい。また、プラトンに対する意見は私の印象とは大きく異なるが、巻末の解説も大変分かりやすい。この稿ではもっぱら光文社版を引用して説明する。

まずこの本の構成を簡単に説明しておこう。他の著作と同じで、登場人物の対話ですすむドラマ(劇)形式をとっている、というよりドラマそのものだ。まず冒頭に、知識にも徳にも優れた若者テアイテトスが赤痢で倒れてしまったことを嘆く、エウクレイデスとテルプシオンの会話から始まり、テアイテトスの思い出として、ソクラテスの言葉として記録されていた、ソクラテス、テアイテトスとその先生テオドロスの3人が繰り広げた白熱の議論を再現するという構成になっている。そして本の大半はソクラテスとテアイテトスによる「知識とは何か」についての対話問答集になっている。

この本では、「知識とは何か」と言う問題は、当時議論されていた3つの問題、

- 知識と知覚の関係(知識は知覚か?)

- 知識の客観性(「万物の尺度は人間である」と、知識は完全に個別的とするプロタゴラスの考え)

- 知覚される世界の流動性(あらゆるものは常に変化しているというヘラクレイトスの考え)」

に分解され、アテネ随一の賢人ソクラテスにこの3つの問いの間を行きつ戻りつしながら批判させるという形式がとられている。もちろんソクラテスはプラトンの代わりで、これらプロタゴラスに代表される考えを論破する目的で書かれている。

プラトンの他の著作と同じで、この議論はドラマ仕立てになっているが、問題を設定した後続けられるこの対話形式のドラマ自体が、プラトンが自説を押し付けるための最大の騙しのテクニックになっている。このテクニックについてまとめると以下のようになる。

- そもそもドラマ仕立てはフィクションという感覚を強く与える。事実、ドラマとして完成させるために、面白おかしい台詞やたとえ話が繰り返し現れ、これが課題に対する集中を妨げる。

- 例え話を持ち出すことで、考えを検証せずに押し付ける。この最たるものが「国家」の中でイデアの存在を示すために持ち出される有名な洞窟の囚人の喩えだ(洞窟の囚人は壁に映った影しか見えない。そのためこの影が囚人にとっての実在になるが、洞窟から脱出して太陽の光を見ることで、本当の実在とは何か(イデア)がわかるようになるという話)。面白い例え話で、実在と仮象をうまく説明できているが、しかし話が面白いからと言って、イデア説が正しいことを示すわけでは無い。

- 脱線を繰り返す中で、当時の常識とか、神様とかを持ち出すことで、本来なら検証を必要とする内容を、正しい概念と錯覚させ、判断をミスリードしてしまう(テアイテトスでも、ギリシャ人の魂とも言えるホメロスまで動員され、例えば「万物は動いている」ことを正しいことだと断じてしまう)。

- 最悪は、ドラマの登場人物に階層性を持ち込んで、誰が正しく(ソクラテス)、誰が未熟で間違うのか(テアイテトス)を最初から決めてしまっている。対話を通して真理に至るという弁証法ではなく、常にソクラテスが真理を語る形式になっている。もちろん著作によっては、若い時代のソクラテスが他の意見を拝聴する形式も取られているが、登場人物の評価で答えを判断させるのは同じだ。

- 特にテアイテトスでは本の最初と最後に、有名な産婆の例えを持ち出し、ソクラテス自身は何も持論を持ち合わせるわけではなく、対話している相手が正しい結論に到達するのを助けるだけだと、責任を放棄してしまっている。

こんなわけで、どうしても真面目に議論を追いかけようという意欲はすぐ失せるし、また正直言って内容も理解しづらい(もちろんプラトン哲学の人にとってはなんでも無いのだろうが)。

それでも我慢して読み進めると、テアイテトスの場合、他の著作とはちょっと異なるエンディングに出くわし、プラトンにもこんな一面があるのかと驚くことになる。そのあたりを見ていこう。

この本を読むと、先に挙げた3つの質問がアテネでのギリシャ哲学にとっては最重要問題だったことが伺える。おそらくイオニア以来アテネ時代まで、けんけんがくがく様々な議論が続いていたのだろう。プラトンがこの議論になんとか決着をつけようと思うことは十分理解できる。

しかしこの課題は、現代の哲学にとっては重要性が失せているようだ。自分で読んだ現代の哲学書に限って言うと、米国を除くと知識とは何かについて正面から議論されている著作にはまずお目にかからない。代わりに現在これらの問題は、脳科学の重要なテーマとして多くの研究者が取り組んでいる。米国の哲学でこれらのテーマをよく目にするのは、米国の哲学者が脳科学と常に対話を維持しているからだと思う。

プラトンに限らず、当時の哲学上の課題は、今から考えれば現在私たちが脳科学の課題として扱っているテーマが多い。例えば先に挙げた有名なプラトン独自の「個別の経験の前に形相(イデア)が存在する」という形相の概念も、形相の概念が正しいかどうかの議論をしても意味はない。しかし形相の概念を、対象に対する人間の認識過程、脳の発達過程、そして言語の問題などに分解して、私たちの脳の認識の問題として扱うことはできる。

同じようにテアイテトスで議論される3つのテーマも、感覚を通した動的インプットが統合されて、新しい経験についての記憶を形成する脳過程の問題として理解できる。この立場に立ってとりあえず3つの問いに答えてみると次のようになる。

- 「知識は知覚か?」:知覚があらゆる知識の最初であることは間違いない。あらゆる感覚が閉ざされれば知識は生成しない。すなわち、知覚なしに知識は存在しない。

- 「万物の尺度は人間である」:個人個人の知覚は主観的な過程だが、人間の脳は知識を他人と共有し、個人の脳から切り離して共通の概念を共同で作り社会で共有するメカニズムを持っている。これが普遍性の獲得に重要な役割を演じており、その最たる例が言語だ。言語の構造を考えると、例えば「りんご」という対象の認識は、同時に果物というカテゴリー、食べられるというカテゴリー、あるいは動物ではないと言うカテゴリーなど、そこに存在しない様々な物や事と連合して行われている。これらは全て、脳の発達の問題として捉えられる。

- 「万物は変化する」:物理学的にみれば知覚できるかどうかは問わず万物は変化している。またそれだけでなく、知覚も常に動的に形成される(目は決して写真のように景色を切り出すのではなく、視線を動かして得られた部分を統合し、また分解して認識する極めて動的な過程だ)。

このような現在の科学・脳科学を念頭におくと、ある程度の答えを用意することが出来るが、20世紀以前の科学レベルでは、このような問題自体に納得できる答えを出すことは難しい。実際、「テアイテトス」でも、イライラするぐらい「ああでもない、こうでもない」と議論を繰り返したあと、結局これらの問いに対する直接の回答は出せていない。当然のことだと思う。

そして「知識は感覚か」と言う問いについては、感覚は不確かであるという理由にならない理由を持ち出し、「知識は省察で感覚ではない」と言う考えが採用される(プラトンではいつものことだが)。そして、知識と感覚の議論は棚上げして、「正しい知識とは何か」へと問題がすり替えられる。

正しい知識についての議論の過程は全て割愛するが、知識の真実性や虚偽性についての議論を繰り返した後、

「知識とは差異性の知識がついた正しい考え方」

と言う回答がひねり出される。すなわち、頭の中に形成された考えの中で間違っていないと言える部分に、差異性の知識=論理性を足せば誰もが安心できる正しい知識となるという結論だ。

そして驚くのは、この結論を導き出した直後に、

「知識とはなにかという問いを探求しているのに、差異性であれ、ほかのなんであれ、なにかの『知識が付け加わった』正しい考えであると答えることは、まるっきり愚鈍なことだ」と、

ひねり出したばかりの結論の全否定を行なっている。すなわち「よくよく考えてみると、知識を定義するのに、他の知識を持ち出すとは笑止千万」というわけだ。

あれほど脱線に脱線を繰り返しながら、行きつ戻りつ議論を繰り返した結果、最後に極めて厳しい条件を突然持ち出して、結論を出すこと自体が間違っていると主張している。ここまで「どんな答えが出てくるのか?」と読み進んで来て、見事に裏切られる。そして、答えは出せなかったが、それでもソクラテスという知の助産婦と議論することで、テアイテトスが持っている全ての知識が「産み落とされた」ことが重要で、結論が出るかどうかは問題ではないとまで言っている。

プラトンに慣れ親しんでいる人にとって、これは驚きのエンディングだろう。確かに、知識は感覚かについては明確に否定しているが、おそらくやる気になれば「知識とは何かを」に対する答えもプラトン的に答えられたはずだ。例えば彼のイデアの概念などを参考に考えてみると、超越的な「正しい知識」が最初から存在し、私たちが知識として認識しているものは全て、「正しい知識」「最高の善の知識」の反映であると言う答えが出てきても良いように思える。ところがテアイテトスでは、プラトンは正直に「わからない」と結論している。私自身はテアイテトスにプラトンの全く違う一面を見た気がして驚いた。この最後のどんでん返しは、「脳(知識)は脳(知識)を理解できるか?」という現代の問題にも似ており、おそらく意図せず脳認知科学の核心をプラトンも感じたのかもしれない。

結局プラトンは多くの人を魅了するだけの多様なスタイルを持っていたのだろう。同じように、プラトンには珍しく、極力例え話や無駄話を排し、スピノザの様な禁欲的議論が続く著作「パルメニデス」を読んだ時も、こんなプラトンがあるのかと思う。その意味で、本当は捉えがたい多面性を持つ哲学者であることを、今回実感した。

そこで最後に私のプラトン像を独断と偏見でまとめて終わることにする。

イオニアの哲学者の直接の著作は残っていないのに、我々が彼らの考えについて知る事ができるのは、プラトンやアリストテレスによって、断片的ではあってもその説が議論されているからだ。事実、テアイテトスには、プロタゴラス、ヘラクレイトス、パルメニデスなどの思想が断片的に紹介されているし、他の著作でも同じだ。また「パルメニデス」のように、哲学者の名前を冠した著作も存在する。

この事が意味するのは、プラトンがそれ以前の哲学に通じていたことだ。アリストテレスはプラトンの弟子なので、おそらくそれまでの哲学はプラトンにより集大成されたと言っていい。同時に、アテネの哲学界では、これらの思想が生き生きと議論されていたことは、プラトンが著した多くの対話ドラマから伺う事ができる。

前回考察したように、原則自由な個人が、超越的力に頼らず自分で世界について考えたのがイオニア哲学の特徴だが、自分で考えると言うことは、多様な思想が生まれると言うことで、科学の様な検証手続きがないと、議論は終わりなく続くことになる。彼以前の哲学を集大成する過程で、プラトンはこの状況を収束させること、すなわち全ての問題に答えを出すことが自分の使命だと感じたに違いない。それが彼の膨大な著作を著す原動力になったと思う。

私もほんの一部しか読んでいないが、おそらくテアイテトスのように、結局答えが見つからずに終わる試みもあったのだと思う。しかし全てに答えを示さなければという使命感は、イオニアの哲学にあった様々な考えを許容する寛容さを排除し、一つの考えに収束させる、非寛容な哲学を招き入れる結果になる。

すなわち、全てを説明しようとすると、答えを超越的な力、絶対的な価値などに根拠を求めざるを得ない。すなわち、神が「正しさ」の唯一の根拠になる宗教と紙一重になる。これが、その後プラトン、アリストテレスがキリスト教に長く生き続ける原動力になった。この「哲学は全てを説明できなければならない」という、間違いや捏造の根拠となった信念は、デカルトにより呪いが解かれるまで続くことになる。次回はアリストテレスで、この問題を見てみることにする。