前回述べたが、バートランド・ラッセルは「西洋哲学史」の中で、

「プラトンがもたらしたものは、感覚の世界を拒否して、自ら作り出した純粋な思惟の世界を優位に据える、という事であった。アリストテレスとともにやってきたものは、科学における根本概念としての目的というものに対する信仰であった」

と述べて、プラトンとアリストテレスを、せっかくイオニアで生まれ始めた科学の芽を摘み取った犯人として扱っている。

この本を先に読んでしまった結果、プラトンやアリストテレスを読もうという気持ちになかなかなれなかったが、今回何冊か読んでみて大きく印象は変わった。前回述べたように、プラトンについては今も苦手だが、アリストテレスには親近感を持つことができた。

ラッセルが、「科学における根本概念としての目的に対する信仰」を持っているとアリストテレスを切り捨てた点に関しては、生命科学を仕事として生きてきた私にとってそれほど違和感はない。もちろん、生命科学でも目的を科学的因果性として扱うことは避けるようになっているが、機能を問うことは当たり前だ。しかし私たちが機能という時、そこには潜在的に目的概念が含まれてしまっている。それほど、生命科学から目的論を排することは難しい。実際「自然目的」は、18世紀の科学の重要なテーマとして、スコラ哲学などとは異なるコンテクストで議論され、その結果自然史や有機体論といった生命科学に近い学問分野が生まれ、この流れからダーウィンの進化論が生まれることになる。

この流れについては、18世紀を扱うとき詳しく議論するつもりだが、今回何冊か著作を読んでみて、個人的にはアリストテレスは18世紀の生命科学を先取りしていた部分が大きいと評価している。というのもプラトンと異なり、アリストテレスを読むと、彼が感覚の世界を重視し、感覚を通して人間や生物も含めた自然を観察し、それを説明しようとしていた強い意志が感じられる。実際、冒頭の写真に示すように、アリストテレスは動物について多くの著作を残しており、生物や人間を宗教的な教義に頼ることなく説明しようとしていたことがわかる。

まさにこの点が、「感覚の世界を拒否し」、ドラマ仕立てのフィクションの創作を続けたプラトンとアリストテレスの大きな違いで、アリストテレスをプラトンの弟子と言っていいのか、疑問を感じる点だ。アリストテレスを輩出したということは、プラトンの学校ではギリシャの自由な伝統が失われず、何かを押し付けるというより、それぞれが才能を伸ばせるような、自由な雰囲気があったのかもしれない(と勝手に思っている)。以上のことから、アリストテレスは動物論、霊魂論、形而上学と3回に分けて紹介したいと考えており、今回は動物学に関する著作、実際には動物誌と動物発生論を取り上げる。

繰り返すが、これがプラトンの弟子かと思うほどアリストテレスの著作はフィクションを排し、論理性を重視したアカデミックな口調で書かれている。このためドラマ仕立てのプラトンと比べると、一般の人が面白く読めるというものではない。おそらく、ほとんどの人は、アリストテレスの名前は知っていても、著作を読むことはないと思う(かくいう私も現役引退まで読んだことはなかった)。それでも哲学書の場合、退屈なのは覚悟の上だ。しかし、今回取り上げる動物誌や動物発生論といった科学的内容の場合、「昔はこんなふうに考えていたのか」という驚き以外は、ただただ観察の羅列が続き、よほどのマニアでない限り退屈すると思う。しかし、動物論についての何冊かの著作こそ、アリストテレスをプラトンから分かつ最も重要な著作だと思う。

一般の人にとって読みにくいのだが、大教授が若者に語るがごとく進んでいく(プラトンではこの役割を登場人物ソクラテスが演じるのだが)アリストテレスの著作は、権威に満ちており、中世の終わりにヨーロッパに再導入されてからは、思想に対する影響力の点では、プラトンよりも大きかったことは容易に伺える。特に自然に関する多くの著作は、アリストテレスが自分の感覚を通して自ら自然を見つめている点で他を圧倒する説得力があり、その後の彼の権威づけに役立ったと思う。この結果、ヨーロッパの科学はアリストテレスのドグマに縛られることになり、その間違いを正すために長い時間がかかる事になる。

さて今回取り上げる動物誌と動物発生論は、動物の多様性(=進化)と発生に関する著作だ。この分野はアリストテレス以後も「なぜ?何のために?」という問いが常に問われた、すなわち目的論と最も近い領域だった。しかしアリストテレスにとって目的因は、それに陥るというような消極的なものではなく、もっと積極的に評価されるべき自然の法則だった。すなわち、目的なしに自然は存在せず、目的因こそが自然に意味を与えるもので、特に生物を観察するとこのことがよくわかると考えていた。勘ぐると、目的因の実在を示すという目的が先にあり、この目的を果たすために動物に強い関心を示し、動物論を書いた可能性が高い。しかしプラトンやその後のキリスト教哲学と異なり、アリストテレスの目的因の背景には、宗教的教義の影は希薄だ(全くないわけではない)。すなわち、宗教的教義に頼らず自分で考えた結果、自然の持つ法則の一つとして目的因を考えており、その意味でイオニアの科学の後継者だと言える。

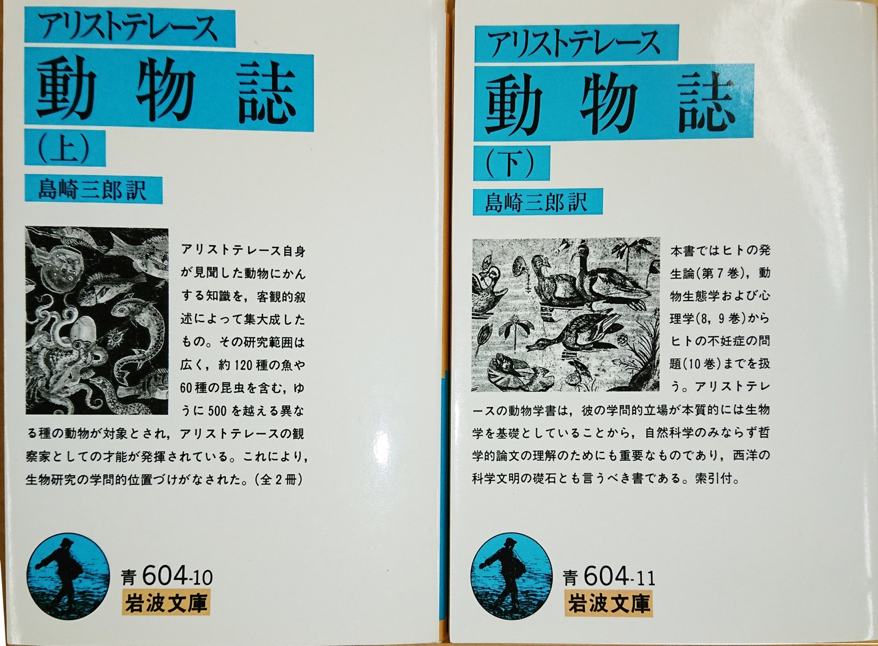

図2 岩波文庫版の動物誌。

まず「動物誌」からみてみよう。アリストテレス全集と同じ島崎三郎訳の岩波文庫版のカバーには、次のような紹介文が掲載されている。

「その研究範囲は広く、約120種類の魚や、60種類の昆虫を含む、ゆうに500を超える異なる種の動物が対象とされ、アリストテレスの観察家としての才能が発揮されている」

「彼の学問的立場が本質的には生物学を基礎としているところから、自然科学のみならず哲学論文の理解のためにも重要なものであり西洋の科学文明の礎石ともいうべき書である」

この紹介文の通り、実に多くの動物の観察記録が記載されている。もちろん全て自分で観察したわけではなく、伝聞も多いと思うが、それでも良くここまでと驚く。生物少年でもなく医学部に進学し、そのまま生命科学者になった私の知識などはこれと比べると足下にも及ばない。生命誌研究館の顧問になって初めて知ったイチヂクコバチについても、動物誌では、

「野生イチジクの実の中には『イチジクバチ』と称するものが入っている。これは最初は小蛆であるが、やがて皮が破れて剥がれると、この皮を残して『イチジクバチ』が飛び出してくる」

と記載されている。いちいち例を示すことはやめるが、このように、動物誌ではできる限り多くの生物を観察、あるいは観察記録を集め、その中から動物の共通性を明らかにしようとする方向性がはっきりしており、18世紀のビュフォンの「自然史」の先駆けと言える。

現代の理解からみて彼が明らかに間違って解釈している現象は多いが、そんなことはどうでもいい。驚くのは、その鋭い観察力だ。例えばこの本で正しくも軟骨魚類として分類されている数種類のサメとエイについて、

「あるサメでは、先に述べたごとく卵は子宮(実際には卵管)の中央部、背骨の付近についている。たとえばコイヌザメの場合である。卵は成長すると、動き回る。子宮はこういう類の他のものと同様に二股で、下帯についているので、卵は動き回って、どちらの部分の中にも入る。・・・・・・コイヌザメやガンギエイは卵殻のようなものを持っていて、その中に卵状の液体が入っている。卵殻の形はヨシ笛の下によく似ていて、卵殻には毛のような管がついている。」

私も見たことがないので、これほど詳細に書かれていると、信じるしかないと思う。

さらに、自分で解剖や実験を行なっていたことは間違いない。

「クモは先ず小さい卵状の小蛆を産む。・・・小蛆は初めから丸い物である以上、その全体が変化してクモになるので、一部分がなるのではない。・・・子は3日間で形が分化する。・・・押しつぶした時に出る汁は、小蛆の場合でも、幼いクモの場合でも、同様であって濃くて白い」

などはその典型だろう。押しつぶした時に出る汁を比べるとは、科学者の執念が感じられる。

そして、彼の動物観察者としての類いまれなる実力は、循環器の記述に最も明確に現れる。

まずこれまでの方法論の過ちについて、

「(これまでの)無知の原因はこれら(循環器)が観察しにくいことである。すなわち、死んだ動物では、主要な血管でさえはっきりしなくなるものであり、・・・・・従って死んで解剖された動物体で観察した人々は、最大の起始さえ見落としてしまったし、非常にやせた人体で観察した人々は、痩せて体表に現れた血管からその起始を結論したのである」

と間違った観察に至る原因を確かめた上で、動物の循環器を正確に観察するための工夫を

「動物を痩せさせておいてから、絞め殺して見さえすれば充分に調べることができる」

と述べている。このように実験のための工夫と先入観を排する鋭い観察眼のおかげで、心臓を起始として肺、全身へ血液を運ぶ閉鎖循環系の詳細を正確に記述しているが、詳細は省く。

こうして動物誌を通読してみて感心するのは、これだけの本を書きあげたアリストテレスのモチベーションだ。もちろん歴史上には、ビュフォンの自然史のようにもっと大部な動物の記録を書き上げた人もいる。しかし、アリストテレスは自然だけでなく、哲学、倫理、政治に至るまで多様な分野にまたがる著作がある。その合間に、多くの動物を観察し、解剖し、それを記述している。

読んだあと、ひょっとして生物オタクの走りではないかとすら疑ってしまうが、実際にはもっと大きな使命感で動物論諸作を書き上げたと思う。

重要な動機の一つは、プラトンと同じで、イオニア以来集まっていた知識や思想を集大成したいという気持ちだろう。イオニアでは哲学だけでなく、自然学も思想家にとって重要なテーマだった。動物についての観察や、現象の解釈も、自然や数学と同じように議論されていた。例えば物質は原子と空虚からなると原子論を唱えたデモクリトスも、「動物に関する諸原因」(全3巻、ラエルディオス著、ギリシャ哲学者列伝、岩波書店参照)を書いている。このように、イオニアに始まるギリシャ哲学では、自然現象や人間を、宗教的な教義に頼ることなく理解しようとし、様々なアイデアが生まれた。しかし、どの考えが正しいのかを決めるための実証的手法は全く存在しなかった。そのため、ほとんどの考えが未整理のまま集まるという状況があったのだろう。おそらく、アリストテレスにはこの状況は耐えられなかったのだろう。それぞれの考えを整理し、同じ現象を自分で先入観を排して正確に観察することで、多くの人が納得できるよう彼以前の自然学を集大成したいと考えたと思う。彼の正確な観察能力を持ってすれば、多くの人を説得することが可能だと自信も持っていたように思う。

例えば先ほど紹介した循環器の構造についての記述では、最初シュエンネシスと、ディオゲネースの循環器の記述を引用し、これらが解剖の際の不適切な処理の結果生まれた間違った考えであるとして否定している。

さらに動物発生論になると、エンペドクレスやデモクリトスの動物に関する記述をこっぴどく批判している。アリストテレスによると、デモクリトスは動物のオス・メスが生まれる原因について、

「メスとオスの違いは母胎内で起こる。・・或るものがメスになり或るものがオスになるのは、少なくとも熱や冷によるのではなく、両親のどちらの精液が優勢になることによる」

と考えていたようだが、これに対して彼はオスは原理を提供し、メスは質量を提供することで個体が発生すると彼の考えを述べている。例えば、

「(去勢された人々)彼らは一部分(睾丸)を切り取られただけで、元の姿からあんなにも変わり果て、女の外観といくらも違わぬものになるのである。この理由は、身体の部分の中のあるものは「原理」である、ということであって、一たび原理が動かされると、それに伴う部分の多くは必然的に変化するのである」

と、彼の考える原理とは何かを証拠とともに述べた上で、

「もしオスの精液が支配すれば、(メス=質量)を引き入れてオスになるが、逆に支配されると反対物(メス)に転化するか、または消滅するのである。」

と彼の理論を述べている。

今考えると、どっちもどっちになるが、重要なことは先に引用した様に、アリストテレスの否定は、ともかく自らの実験手法と観察を基礎として行われている点で、他の人を説得するための証拠をさがそうとする、プラトンにはみられない基本姿勢が見られる。

アリストテレスの論理の特徴の一つは、生命を4つの因果性から捉えようとする点だ。そして、これら因果性の全ては生物の観察から証明できるという彼の信念が、膨大な動物論諸作をかくもう一つのモティベーションだったと思う。

動物誌を読んでいて気づくのは、彼の生殖過程への関心の高さだ。「個体の再生産という生物に備わった特徴は古今東西面白いに決まっている」と片付けずに考えて欲しいのは、このような質問は簡単に宗教的教義の中に閉じ込められてしまう点だ。キリスト教に限らず、天地創造から人間創造まで、様々な宗教的教義が存在している。これに対し動物論諸作でアリストテレスは、一貫して観察に基づいた説明を試みており、まさに宗教教義を排して考えるイオニア哲学をひきついでいる。ただ彼の場合、自然を説明するために着想した「アリストテレスの4因」として知られる、自然の法則があった。そして、この4因が最も明瞭に見られる場所が、動物の発生過程だと確信していた。

そのため、動物発生論は、

「・・・事物の基礎には4種の原因があって、「それのためにというそれ」、すなわち終局(目的因)および実態の概念(形相因)であり、第3と第4は材料(質料因)と運動の起源(起動因)である」

とアリストテレスのマニフェストから始まっている。すなわち、「これから記載する生殖と発生の多様性を、全てこの4因という法則を用いて説明するぞ」というマニフェストだ。

このマニフェストの後に、生殖器官、卵、精液、月経血、交尾など、様々な動物に関する記述が続くが、全て割愛する。

先に少し触れた哺乳動物の生殖に限って彼がどの様に考えていたかをもう一度紹介しよう。まず生物種が同じ形を繰り返して再生産し続けられることを、

「動物の本性は永遠であることができないので、生成するもの(生物)はそれにとって可能な様式においてのみ永遠なのである。」

と、種という様式が繰り返して生産されると考えている。誤解を恐れず喩えで説明すると「水の流れの中の渦は様式として永続しているが、それを構成する水分子は常に変わる」というようなイメージではないだろうか。

そして、胎生であろうと、卵生であろうと、また彼が蛆性と呼ぶ昆虫の生殖であろうと、はたまた腐った土から生まれる自然発生であろうと、全ての発生は4因の総合的作用によって「様式」の再生産が可能になっていると考えている(よく似た議論は、ライプニッツのモナド論から続く18世紀の有機体論で現れるのでその時議論する)。

アリストテレスが4因の相互作用による個体発生をどう考えていたのか、もう少し具体的に月経のある哺乳動物での説明を見てみよう。まず、

「メスは生殖に対して生殖液(精液)を寄与するものではないが、何かを寄与するのであり、しかもこれは月経の構成物質や無血動物でそれに相当するものだ。」

と述べて、オスの精液とメスの月経の中の何かが作用しあって個体が発生すると説明している。これに続いて、

「必ず産むもの(生殖原理すなわち起動因)と、それから生まれるというそれ(質料)がなければならない。」

「もしオスが動かすもの(起動因)が能動的なものであり、メスは受動的なものであるなら、オスの精液に対してメスは精液ではなく質料を寄与することになろう」

と、オスの精液は個体発生の起動因として子宮内のメスの月経血の中にある材料にモーメントとその後の運動原理を提供し、その結果発生が始まった個体は、メスの血液を利用して精子に内在する原理により成長すると説明している。

正しいか正しくないかは別として、これは現象の説明にはなっている。しかし発生過程の説明だけでは、なぜ同じ様式が再生産されるのか、そもそも様式とはどこから来るのか、すなわち生物がなぜ存在するのかわからない。これについてアリストテレスは、

「(生殖による様式の再生産が何かのためにという原因(目的因)によって生じる限りその原理は上の方からくるものである。)

「霊魂は身体より良く、霊魂を持っているもの「生物」は霊魂を持っていないものよりその霊魂のゆえにより良く、また存在することは存在しないことより、生きていることは生きていないことより良いのである。異常が動物の発生する原因(目的因)なのである。」

と、少し苦しい答えを示している。

原語をで読んでいるわけではないのでこの煮え切らない不明確な文章の本当のニュアンスは測りかねるが、アリストテレスはここで、単純に発生のメカニズムだけでなく、生物そのものが存在している原因まで問うていることがわかる。

もう少しわかりやすい彼の目的論の解説は動物運動論の蛇についての記述に見られるので、引用しておこう。

「ヘビ類に足のないわけは、自然が何者も無駄には作らず、すべて可能な限り個体にとって最上のものを見通し、個体の特有性と本質を保つ、ということ・・・」

と述べているのは、生命は自然のもつ目的論に従って生まれることを意味しているし、

「有血動物でヘビのように、体の長さがその他の形質に対して不釣り合いなものは足を持つことができない、という事が明らかである」

と述べているのは、本来あるべき様式が存在すると考える形相因を意味している。

この記述からわかるのは、目的や形相が世界とともに最初から存在するという考え方だ。それに従って、物理法則とも言える質料因と作用因具体的に働く。これこそがラッセルが「科学における根本概念としての目的に対する信仰」と切り捨てた、アリストテレスのプラトン的側面だ。

しかしアリストテレスはこの基本概念の欠如が、彼以前の自然学の問題であると、次のように自信を込めて断じている。

「生成は実体にともない、実体のためにあるので、実体は生成に伴うのではない。しかし、昔の自然学者たちはこれと反対に(生成の結果実体が存在する)と考えていた。その理由は、彼らは原因がいくつもあることを知らないで、質料因と運動因しか知らず、しかもこれらを区別せず、概念因(形相因のこと)と目的因を考慮しなかったからである」

毎日毎日、様々な動物を観察しながら、この基本概念を確認していたアリストテレスの姿が目に浮かぶ。

以上、アリストテレスの動物論諸作がどんなものだったか、ある程度わかってもらえたのではないだろうか。次回は動物発生論でも姿を現した、おそらく読者の皆さんにはさらにわかりにくいアリストテレスの「霊魂」概念について見るため、彼の「霊魂論」を取り上げたい。