2019年2月28日

私が卒業して4年ほどしてから、T細胞を試験管内で増やして株細胞株を樹立する方法が報告された。まだIL2をはじめとするT細胞を増殖させるサイトカインが全くわかっていなかった時代で、リンパ球をレクチンで活性化させた上清を用意して、それを抗原で刺激したリンパ球に加えて培養するという原始的な方法だった。当時見よう見まねでなんとか結核菌に対するヒトT細胞株が作れないかトライしたのを覚えている。私自身は結局T細胞株を作れないまま、ドイツに留学したが、その後T細胞株を用いた研究はうなぎのぼりに増えた。免疫学を離れてからは、T細胞株が実際どのように現在も使われているのかほとんどフォローできていなかったが、最近になってCAR-Tとして大注目されるようになっている。

今日紹介するドイツゲッチンゲン大学からの論文はβシヌクレンに対するT細胞株を作成し、CAR-T治療と同じように個体に注射することで、場所特異的自己免疫性の神経変性を誘導することができることを示した研究で2月20日号のNatureに掲載された。タイトルは「β-Synuclein-reactive T cells induce autoimmune CNS grey matter degeneration(βシヌクレン反応性のT細胞は自己免疫性脳の灰白質の編成を誘導する)」だ。

実に単純だが、改めてT細胞株の威力を認識させる研究だ。まず、βシヌクレンに反応するT細胞株(Tβ)を樹立する。試験管内で増殖を維持してはいるが、特にクローン化はしていない。同じように、多発性硬化症のモデルとして、ミエリンに対するT細胞(Tm)も作成してマウスに投与、細胞の挙動を組織学的に、またリアルタイムイメージングを用いて比べている。

予想通りTmを注射すると、ミエリンが存在する白質に細胞は浸潤するが、Tβの場合は全て神経細胞自体が集まる灰白質が障害される。すなわち、それぞれの細胞株は、異なる脳の層の自己免疫病を引き起こすことができる。

次に、どのようなルートでTβ細胞が脳の灰白質に移動するのかを調べているが、このような実験にはT細胞株は極めて便利で、細胞に導入したGFP遺伝子を指標にして追跡できる。期待通り、移入したT細胞株では血液脳関門を越えるために必要な分子を誘導し、まず軟膜に集まった後、灰白質に侵入する。一方Tmも血管から軟膜までは同じように移動するが、そこから白質に移動する。すなわち、循環中のT細胞は血管から直接抗原のある場所に移動するのではなく、一度軟膜に集まって、そこから細胞間質を通って移動する。そして最終移動場所は抗原が決めている。

そして移動先でT細胞はミクログリアにより抗原提示を受けて活性化し、細胞障害性の炎症が起こるが、この時他の特異性を持つT細胞も動員されることで炎症が増強する。この他の特異性のT細胞動員の主因は局所の強い炎症で脳血管喚問が敗れた結果だろう。しかし、この炎症が白質に移ることはなく、抗原の存在する灰白質で止まる。そしてなんども回復が可能な白質の障害と異なり、灰白質での炎症は回復不可能な神経細胞死につながる。

最後にMSやパーキンソン病の患者さんで同じようなβシヌクレンに対するT細胞が存在するかどうかを調べ、多発性硬化症ではβシヌクレンおよびミエリン、およびαシヌクレンなど、神経細胞が発現する分子に対するT細胞が増えてきていることを明らかにしている。一方パーキンソン病ではミエリンやαシヌクレンに対するT細胞は存在してもβシヌクレン対するT細胞は存在しないことを示している。すなわち、多発性硬化症では常に灰白質にも炎症が及ぶことを念頭に置いて治療する必要があること、またパーキンソン病などの変性疾患でも炎症による細胞障害が起こっている可能性を示唆している。

以上、白質も灰白質も免疫性の炎症は、抗原特異的T細胞が存在するかどうかにかかっており、特にβシヌクレンに対するT細胞が発生すると非可逆的神経細胞死が起こりやすいこと、そして同じメカニズムが多くの人間の変性疾患でも起こっている可能性を示した、わかりやすいが恐ろしい結果だ。しかし、もしこの結論が正しいとすると、病状をモニターし炎症を抑える対策を打つ可能性も出てくる。今後、多発性硬化症のような炎症疾患だけでなく、変性疾患として分類されていた病気も同じ治療で症状を抑えることができるならさらに素晴らしい。

2019年2月27日

例えば乳がんの切除前に、あらかじめ放射線をあてたり、あるいはエストロジェン阻害療法を行うことをネオアジュバント治療と呼ぶが、同じようなガンの切除前のネオアジュバント治療をPD-1に対する抗体を用いて行うことが1−2年前から盛んに行われ、論文として目にするようになってきた。PD-1の利用方法を工夫して、適用できるガンを増やすための取り組みだが、外科手術の前のネオアジュバント治療の場合、効くか効かないか前もって予測しにくいPD-1抗体の作用を、手術時に癌組織を取り出し、直接調べることが可能になるというもう一つの利点がある。

今日紹介するカリフォルニア大学ロサンゼルス校からの論文は、手術しても根治はほとんど望めないグリオブラストーマについて、手術前にPD-1投与を行うネオアジュバント群と、行わない対照群を様々な観点から比較した論文でNature

Medicineオンライン版に掲載された。タイトルは「Neoadjuvant anti-PD-1

immunotherapy promotes a survival benefit with intratumoral and systemic immune

responses in recurrent glioblastoma(抗PD-1抗体を用いたネオアジュバント治療は再発するグリオブラストーマ内および全身の免疫反応を高め患者さんの生存を延長できる)」だ。

この研究ではグリオブラストーマが再発して、腫瘍のサイズをともかく縮小する目的で手術を行う患者さんを選び、無作為化した後ネオアジュバント群と対照群に振り分け、手術の2週間前に1回抗PD-1抗体を投与(対照群では投与しない)、手術をしてから、全てのケースで3週間に一回抗PD-1抗体を投与するプロトコルで治療を行い、それぞれのグループの経過を見ている。

基本的にはこの時手術で摘出した組織を詳しく調べ、抗PD-1抗体によるネオアジュバント治療の効果を詳細に調べた論文だ。まず、16人づつという少ない人数ではあるが、ネオアジュバント治療を行なった群の方が50%生存日数で400日対200日とはっきりとした効果が認められる。ネオアジュバント治療は手術の2週間前に1回だけ行っているので、なかなか絶大な効果と言えると思う。

そこでこの差の原因を追求する目的で、まずネオアジュバント治療後行った手術により得られた腫瘍組織の遺伝子発現を調べると、ネオアジュバント群では多くのケースで腫瘍の増殖が抑えられており、T細胞の活動性が高い患者さんが多い傾向にあった。

次に反応しているT細胞の方を調べると、ネオアジュバント治療を受けた方が、同じT細胞受容体を持っているクローンが増幅している傾向にあった。おそらく、ガンに対するT細胞が増殖した結果だと考えている。また、腫瘍内に存在するT細胞の抗原受容体が末梢血中のT細胞の受容体と同じである確率が高まり、腫瘍組織からガン特異的T細胞が増幅し、また同じ受容体を持ったT細胞がおそらく記憶細胞として循環する可能性が示された。

以上の結果から、手術で腫瘍摘出を行う場合は、術後ガン抗原が急速に消失することを意味し、その結果ガンに対するキラーT細胞を維持することが難しくなる。そこで、最初に抗PD-1抗体を注射してキラーT細胞などを活性化したまま維持することで、腫瘍細胞の数が低下しても、少ないガン細胞でキラーT細胞活性化し、ガンの増殖を抑制し続けることができると結論している。

もともと、グリオブラストーマでは突然変異の数は多い方ではない。それでも、ネオアジュバント治療がこれほど効果を示すことは、手術を行うがんについては常に行ったほうがいいという結論になる。ただ、生存期間が良くなったとはいえ、根治を達成できるのかは次の問題で、それも含めてこの治療の適用が議論されるだろう。

残念なことは、これほど詳しく解析をしても、チェックポイント治療がうまくいく患者さんを予測するバイオマーカーが見つかるまでには至っていない。この点もまだまだ努力が必要だ。

2019年2月26日

昨日に続いて2月20日号のScience Translational Medicineに掲載されたアトピーの論文を紹介する。今日紹介するのは、デンバーにあるNational Jewish Healthという組織からの論文で子供のアトピーのタイプを、バイオプシーではなく、粘着テープを同じ場所に繰り返し用いて、表面から深い層まで順に回収した細胞を用いて皮膚細胞の性質をかなり正確に明らかにできることを示した研究だ。タイトルは「The nonlesional skin surface distinguishes atopic dermatitis with food allergy as a unique endotype(病巣とは別の皮膚の表面の性質から食物アレルギーの合併したアトピー患者さんを合併しないアトピー患者さんから区別できる)」だ。

皮膚科の確定診断というとすぐにバイオプシーを考えてしまうが、、アトピーの子供で、病巣とは離れた場所の皮膚をバイオプシーするのは拒否される確率が当然高い。この研究では、皮膚に貼ってから一定時間後に剥がすと、薄い細胞層が回収できるD-Suame Tape Stripと呼ばれる一種の粘着テープを用いて、皮膚の層を深くまで順番に回収する方法を用いて、それぞれの層に存在する細胞の様々な性質を測定して、アトピー誘発に関わる皮膚の遺伝子について調べている。30回程度貼ったり剥がしたりを繰り返して、順々に深いところにある細胞層を回収できるなら、確かにバイオプシーに代えることができる。子供が対象でも、多くの患者さんで病巣とは無関係な場所で30回もこの操作を繰り返せるということは、今後確実性は劣るが、皮膚の細胞を調べる方法として普及するように感じた。

この研究の最大の目的は、食物抗原に対するアレルギー反応が明確なアトピー(1群)と、この点がはっきりしないアトピー(2群)では、皮膚の構造や性質に質的な差があることを示すことだ。

研究ではまず皮膚からの水分の蒸発を測定し、アトピーの症状が著明な病巣では水分の蒸発では1群、2群とも両者にあまり差がない一方、病巣とは異なる場所では、明らかに食物抗原に対する反応を示す1群のアトピーの患者さんの方が皮膚のバリアーが壊れており、その結果水分の蒸発が高まっていることを明らかにしている。すなわち、皮膚の蒸発を防ぐバリアー機能の低下が、病巣と離れた皮膚で見つかることは、1群の患者さんではアトピーの皮膚病巣ができる前から皮膚のバリアー機能が変化していることを示唆している。

そして、この結果と相応して起こっている細胞の様々な性質の変化を回収した様々な細胞層で比較検討している。結果は明瞭で、水の蒸発促進と並行して、たとえ皮膚のバリアー機能の指標であるフィラグリン分解物の発現が、第15層で低下している。

また病巣以外の領域で、アトピーの指標になる皮膚の緑膿菌の数も上昇し、ケラチンの発現パターンから、未熟で増殖しているケラチン細胞が上昇することも明らかにできた。さらに、やはり食物アレルギーを持つアトピー患者だけで2型免疫反応が活性化され、細胞の転写レベルでも両者を区別できることを明らかにしている。

要するに抗原特異的な食物アレルギーがはっきりした1群のアトピー患者さんでは、炎症巣が起こる前から皮膚のバリアー機能が壊れて、水分の蒸発が高まり、これと並行してフィラグリン分解物レベル、細菌叢、転写、プロテオーム、など様々なレベルの変化が呼応するという結果だ。すなわち、一般のアトピーと食物アレルギーを併発したアトピーとは病気の成り立ちが異なり、後者では皮膚のバリアーが弱いことが先にあって、食物アレルギーが起こり、その上にアトピーの皮膚炎ができるというシナリオになる。したがって早いうちから、皮膚のバリアー機能を診断して、アレルギーを抑えることで、1群のアトピー発症を抑えられる可能性があるという結論だ。

個人的には、粘着テープを用いてバイオプシーに匹敵する検査ができること、そして、病巣ではなく、一見正常にみられる皮膚ですでにこのような変化が始まっていることに最も興味を持った。

2019年2月25日

先週号のScience

Translational Medicineにアトピーについてのちょっと変わった論文が2篇出ていたので、今日、明日と紹介することにした。今日はミュンヘン工科大学からの論文で汗に含まれる成分NaClがアトピーに関わるT細胞にどのような影響があるかを調べた研究で2月20日号のScience Translational Medicineに掲載された。タイトルは「Sodium

chloride is an ionic checkpoint for humanTH 2 cells and shapes the atopic skin

microenvironment(NaClは人間のTH2細胞のチェックポイントになるイオンでアトピーの皮膚環境を形成する)」だ。

汗をかくとアトピーが悪くなるような感触を誰もが持つはずだ。科学者も同じ感触を持っており、アレルギーに関わるT細胞とNaCl濃度との関わりはこれまでも研究されておりNaClが未熟T細胞からアレルギー性炎症を引き起こすTH17を誘導することが示されていた。ただ、未熟T細胞はNaCl濃度が上昇する皮膚には存在しないため、この研究では皮膚に存在している分化したTH2細胞に対するNaClの作用を見るところから始めている。

もちろん高濃度では細胞が死ぬが、50mMNaClではTH2細胞と呼ばれるアレルギーに関わるIL4を分泌するT細胞は増殖し、逆にインターフェロンを分泌するTH1細胞は抑えられることを発見した。そして、これが転写因子の発現が変わることで起こっている現象であることを明らかにする。さらに、NaClだけでなんと未熟T細胞の転写パターンを変化させてアレルギー型TH2細胞へと変化させられることを明らかにしている。

もちろんNaClは特異的なサイトカインとして働くわけではない。調べてみると、結局浸透圧を感知するmTORC、SGK1やNEFAT5システムが働いてT細胞をTH2型に誘導することを明らかにしている。

こうして皮膚にも浸潤してくる分化T細胞をTH2型に変化させるメカニズムを明らかにした上で、今度はアトピーの皮膚でNaClはどうなっているのかを調べると、大きなばらつきはあるがそれでもアトピーの人ではNaCl濃度が高いことが示されている。しかも、アトピーの患者さんでも、皮膚の炎症がない場所ではNaClが上昇しておらず、また一般の炎症ではNaClの上昇が観察できないことから、アトピーの発症には皮膚でのNaClの上昇が何らかの役割をしていること、そしてこれを抑えれば症状を抑える可能性があることを示している。

結果は以上で、NaClがこれほど特異的な効果があるのかと驚く。さらに著者らは、もともとNaCl濃度上昇でも生き残る緑膿菌が抗原となってアトピーを引き起こす可能性にも言及しており、なんとなく汗を掻くとアトピーが悪くなるような印象の一端をうまく説明した論文だと思う。

2019年2月24日

先日運動がアルツハイマー病の症状を改善してくれる理由の一端を突き止めた研究を紹介したが、その逆、すなわち睡眠異常がアルツハイマー病の発症に関わるという多くの論文が発表されている(例えばhttp://aasj.jp/news/watch/8330 )。ただ、これらは一種の観察研究で、なぜ睡眠が妨げられるとアルツハイマーリスクが高まるのか、その因果性について調べる研究はまだ始まったばかりだ。

一つの切り口は、睡眠が起きている時脳で生成した様々な老廃物を除去するのに重要な働きをしていることの認識だ(http://aasj.jp/news/watch/608 )。アルツハイマー病はβアミロイド蛋白やTau蛋白が蓄積する病気なので、このような厄介者を少しでも外に排出することは当然重要だ。今日紹介したいワシントン大学からの論文は睡眠によって脳脊髄液中のTauタンパク質も睡眠と並行して日内変動しており、睡眠が妨げられると蓄積することを示すちょっと恐ろしい研究で2月22日号のScienceに掲載された。タイトルは「The sleep-wake cycle regulates brain interstitial fluid tau in mice and CSF tau in humans(睡眠と覚醒のサイクルによってマウスの脳組織間液、およびヒトの脳脊髄液のTauレベルが調節されている)」だ。

研究は極めて単純で、まずマウスの脳組織の間質液中に含まれるTauの量を図るとβアミロイド蛋白や脳の活動を示す乳酸と同じようにTauのレベルも活動と睡眠により上下すること、Tauの変化の方がβアミロイド蛋白よりはるかに大きいこと、また脳の活動をテトラドトキシンで抑えるとこの変動がなくなることを明らかにする。もともとβアミロイド蛋白は細胞外に出ているので蓄積してもいいと思うが、細胞内にあるTauが細胞外液に分泌され、しかも変動が大きいというのは驚きだ。同じように、人間の脳脊髄液を採取させてもらって同じように日内変動を調べると、朝起きる前が一番低く、その後活動とともに上昇する。

次に、眠ろうとするとつついて眠りを妨げる実験を1ヶ月繰り返して調べると、休んでいる時間でもTauのレベルは高くなることを示し、睡眠がTauのレベルが上がらないようにしていることを明らかにしている。

ただ、このような手でつついて起こすという実験はストレスも大きいので、最後に脳細胞に化合物で活性化される受容体を導入して、薬で眠れなくしたマウスを作成し、薬で眠れない場合も細胞間液中のTau分子のレベルが高まることを示している。実験的にはこの凝った実験系に力が入っているが、結論は原始的な実験と同じだ。

他にも眠りが妨げられると、細胞毒性を持った沈殿型Tauがシナプスを通って伝搬しやすくなることも示しているが、この実験は話を複雑にしただけだと思う。

この研究はあまり原因について議論していない。というより、脳活動がTau分泌を促し、排出は蓄積にあまり関わらないという立場だ。とすると、眠りの効果は神経活動を抑えることになる。Tauもβアミロイド蛋白も神経の活動が続くと細胞外に蓄積することは確かなようだし、沈殿型Tauがシナプスを超えて伝搬するのも神経活動が重要なようだ。しかし個人的に考えると、やはりこれら分泌されたタンパク質を外部へと洗い流すことも重要ではないかと思う。

結局この研究からわかるのは、正しい睡眠を取れという話だけで、それができない人たちの救いにはならないようだ。しかし、長期変化だけ問題にしてきたTauやβアミロイド蛋白がこれほど上下しているのかと思うと、恐ろしい。

2019年2月23日

神経細胞発生は細胞学と発生学が交わる総合的な研究領域として多くの研究者を引きつけてきた。教科書にも美しい図が示されているように、脳神経細胞は脳室内で増殖を続ける幹細胞が上皮から離れて移動することで形成される。この時、細胞が分裂する方向(極性)が変化し、細胞が幹細胞と分化細胞に不等分裂し、移動するが、これらの過程は全て細胞自身の振る舞いを理解する細胞学の古典的な対象になってきた重要な過程だ。

今日紹介するドイツミュンヘンにあるヘルムホルツセンターからの論文は神経幹細胞で見られるこの一連の過程をオーガナイズするカギになる分子AKNAを特定した研究でNatureオンライン版に掲載された。

この研究では、脳神経が出来る脳室下帯形成時期に発現が高まる分子としてAKNAに焦点を絞り、まずこれに対するモノクローナル抗体を作って脳室下帯を染めて、これまで転写因子と思われていたAKNAが中心体に存在するという予想外の発見をする。この発見を手掛かりに、この分子の機能を、極めてオーソドックスな細胞学的手法を用いて丹念に調べた論文で、古典的すぎて逆に新鮮だ。例えば、遺伝子ノックアウトや過剰発現を遺伝的に行うのではなく、子宮内で脳室めがけて遺伝子を電気的に細胞内へ導入するという方法を使っているのがその典型で驚く。その上で、神経分化の一連の過程でのAKNAの役割を明確にしようと膨大な実験を行なっている。詳細を省いて、この研究から生まれたシナリオだけを紹介しておこう。

まず分裂する神経幹細胞が上皮から離れるいわゆるEMTが始まる時期に、Sox4によりAKNAの転写が上昇する。 AKNAが欠損すると神経細胞は上皮から動けず増殖を繰り返す。一方、強制発現させると上皮からの離脱が促進する。また、時期を変え、上皮から離脱後に発現が変化しても分化に影響しない。すなわち、上皮からの離脱の短いタイミングでだけ機能している。 もともと神経細胞では微小管は中心体とは別の場所を中心に組織化されることで、特別な形態を作ることができている。ここにAKNAが発現してγTuRCやCPAP5を中心体にリクルートすることで、微小管の組織センターを中心体に引き戻し、細胞の極性を決める。 さらに細胞膜下で微小管を細胞接着装置に結合させているCAMSAP3を中心体の方に引き戻すことで、接着装置と微小管の結合を弱め、上皮からの離脱を助ける。 その結果、神経細胞は上皮から離れ、移動しながらニューロンへと分化する。 というシナリオだ。繰り返すがオーソドックスな細胞学的手法を駆使して到達した大変面白い仕事だと思う。

と褒めすぎたが、この論文は現役時代に交流のあったMagdalena Goetzの研究室からで、彼女ならと納得するが、筆頭著者はミュンヘン大学の学生時代半年間私たちの研究室にインターンシップとして在籍したGerman Camargo Ortegaの論文だ。原則として、どんなに素晴らしい仕事でも、身内の研究は紹介しないと決めているが、Germanの学位と聞いていたので、禁を破って祝福したいと思う。(写真真ん中がGerman君で、左はヒトES細胞を最初に作成したイスラエルのItskovitz)

SONY DSC

2019年2月22日

我が国ではもっぱら倫理問題でしか話題にならないCRISPR/Casの難病治療への臨床応用もほぼ時間の問題になってきたことを示すかのように、Nature Medicineでは新生児期に一度だけ遺伝子編集を行い病気の進行を遅らせることに成功した動物実験がなんと3編も発表された。2編は核膜分子Laminの変異の遺伝子編集、そして1編は筋ジストロフィーの遺伝子編集治療についての論文だ。要するに結論は、クリスパーシステムを組み込んだベクターを静脈注射で新生児の全身に投与すると、体細胞の一部の遺伝子を正常化し、寿命を延ばすことができるという話だ。

今日はこの中から筋ジストロフィーに関わるdmd遺伝子の編集を行なった論文を紹介する。タイトルは「Long-term

evaluation of AAV-CRISPR genome editing for Duchenne muscular dystrophy(アデノ随伴ウイルスを用いたドゥシャンヌ型筋ジストロフィーのCRISPRゲノム編集の長期経過の検証)」だ。

CRISPR/Casの力が認識された当初からデュシャンヌ型筋ジストロフィーはCRISPRを試すのに最も適した病気として考えられ、研究が続いている。というのも、すでに3年前にこのコラムで紹介したように(http://aasj.jp/news/watch/4683 )、遺伝子がX染色体にコードされており、病気になる男性では一個しか遺伝子がないこと、また変異が存在するエクソンを除いてしまっても機能的タンパク質が作られることがわかっており、すでに編集を行うためのガイドが決定されている。そしてこれらのガイドを用いて、生きたマウスの細胞の遺伝子編集が可能であることも示されている。

ただ、その後の研究で大人のマウスにCRISPR/Casを注射すると、Casに対する抗体やT細胞性反応が誘導され、副作用の元になることもわかってきていた。それなら、免疫反応を逃れやすい新生児期にCRISPR/Cas遺伝子編集を行ったらどうかを調べたのがこの研究だ。

この研究でもdmd遺伝子のエクソン23の変異モデルマウスを用いて、このエクソンを2つのガイドRNAで潰すという戦略をとっている。そして生後2日目に一つのグループは筋肉に、もう一つのグループは静脈に遺伝子編集ベクターを注射、注射後8週間と、1年後に、同じように処理した大人のマウスと比べている。

症状の改善で見ると、大人のマウスに筋注したグループでは、編集できた細胞が時間とともに減少する。一方、新生児期に静注したグループでは、8週より1年目の方が編集を受けた細胞の比率が上昇している。そして筋肉の障害を示すクレアチンキナーゼの値も低下する。実際の症状についてはあまり書かれていないので評価が難しいが、命に関わる心臓では10%近い細胞で編集がうまくいっている。一方、骨格筋の方は大体2%程度と言える。ただ、これは一回注射しただけの結果なので、今後さらに効果を高めることは可能だろう。

同じ号に掲載された他の論文と異なり、この研究では編集により起こりうる様々な問題についても詳しく検討している。まず、Casに対する免疫反応だが、大人を編集するときは筋肉注射でも、静注でも抗体が誘導されるとともに、抗原特異的T細胞も誘導される。この結果、Cas遺伝子が体内から消失するが、新生児期の静脈注射では全くこのようなことは起こらない。

さらにこの研究では実際にゲノム上で何が起こっているのかも正確に調べており、2つのガイドでエクソン23が欠落するだけではなく、逆位や挿入の他に、なんとアデノ随伴ウイルスの挿入が高い確率で起こることを示している。Casがガイド特異的に2本鎖DNAを切断することを考えると当然の結果だろう。しかしこれを見ていると、それぞれの鎖を別々の場所でカットするスティッキーエンド型の切断酵素CasXならかなりこの問題は解決するなとも思う。一方Cas9でも、ガイドとは無関係なところでは、このような変化はほとんど見つからず、完全にコントロールするということはできていないが、遺伝子機能を回復させるという点ではうまくいっており、また1年という範囲で特に重大な問題が起こっていないことを示している。

以上のことから、遺伝子の変異をうまく選べば、アデノ随伴ウイルスを用いたCRISPRによる遺伝子編集を新生児期に行い、病気を改善させる可能性はかなり高まったと言える。100%の回復を目指すのでなければ、前臨床段階はクリアされ、次のステージへの許可が出るのではと期待している。

2019年2月21日

私たちのNPOには一人だけスモーカーがいる。しかし、何年か前から、煙の出るタバコはやめて、電子タバコに代えている。実際、街を歩いていると確かにかなりの人が電子タバコに転換していることを実感する。様々なメーカーがあり、単純に結論はできないが、電子タバコの多くは、タバコの葉を燃やすことにより発生する様々な化学物質を低減し、できるだけ純粋なニコチンに近づけていることを宣伝している。

今日紹介する英国ロンドン大学からの論文はまさにこの電子タバコの特徴を生かして、電子タバコをタバコを止めるためのツールにしようとした研究で、臨床のトップジャーナルThe New England Journal of Medicineの2月14日号に掲載された。タイトルは「A Randomized Trial of E-Cigarettes versus Nicotine-Replacement Therapy(禁煙を実現するため電子タバコとニコチン置換治療を比べる無作為化試験)」だ。

私も20年前までスモーカーだったが、ニコチンパッチを使ってタバコを止めることが出来た。この時、タバコの習慣が、基本的にはニコチン中毒で、ニコチンパッチでかなり中毒症状が和らぐことがわかった。もしこのようなニコチン置換でタバコがやめられるなら、同じようにニコチンをタバコのように吸う電子タバコを、逆にタバコを止めるために使うことができるはすだ。この研究は、この可能性を着想したことが全てで、あとはできるだけ医療統計学に従う形で治験を行うだけだ。

この治験では参加者は通常の禁煙指導を受ける。ことのき、3ヶ月はニコチン置換剤か、電子タバコを中毒症状の緩和に利用するのを許可する。ただ、どちらに振り分けるかは無作為化して決める。ニコチン置換材に振り分けられた場合、ニコチンパッチか、ニコチンガムかは自由に選べるが、3ヶ月でこれも止めることを求められる。電子タバコは、日本には入ってきていないInnokinと呼ばれる純粋なニコチンを気化させて吸う電子タバコを使っている。

最初全体で2000名近いボランティアを集め、様々な条件を満たす被験者をそれぞれ350人選び出し、1年目で禁煙が続いているかどうかを調べている。結果は驚くべきもので、電子タバコを中毒緩和に利用したグループは18%が禁煙に成功し、ニコチン置換剤を使ったグループは9.9%と半数しか禁煙に成功しなかった。様々な条件を加味しても、この結論は変わらず、タバコをやめたければ電子タバコを使えという皮肉な結論になった。

ただこの結果は、被験者がタバコをやめたいと決意していること、禁煙コースに参加していること、そしてニコチンを気化する形式の電子タバコを用いたことの3つの条件での結果で、電子タバコに変えたからといって禁煙できるわけではない。実際、2割近い人は禁煙できたが、残りの多くの人はタバコには戻らなかったが、電子タバコにスイッチして喫煙は続けているようだ。

もともと電子タバコを提供しているのは、普通のタバコメーカーで、願わくば電子タバコにスウィッチしてもらって、喫煙は続けて欲しいと期待していると思う。とはいえ、辞める気のある人にとっては、ニコチン置換剤よりはるかに満足度が高くやめられるとすると、電子タバコはたばこメーカーの首を絞めかねないという皮肉な論文だった。

ただ、なぜニコチン置換剤より有効だったかについては、結局よくわからない。この研究だけで結論を出すのは早い気がする。

2019年2月20日

生命科学に関わる人でも意外と知らないのが、人間やサルに一番近い哺乳動物が、豚でも、猫でも、犬でも、羊でもなく、ネズミ、リスやうさぎの仲間だという点だ。ゲノムを比べれば一目瞭然でわかるのだが、違和感があるかもしれない。特に人間に近いモデルとして豚や犬が使われるが、これはサイズの話で、系統樹からの結論ではない。

さて、ネズミの仲間と猿の仲間が別れてから、大きく変化した組織の一つが眼だ。ネズミの眼は横についているが、猿になるとまっすぐ前を見つめるようになる。この結果、人間を含む猿は、物を正視するとき網膜の中心窩と呼ばれるたかだか1mm程度の部分だけ使うようになった。すなわち、網膜の大部分は明るさの感知や動きの感知などを除いてほとんど使わなくなっている。このように、サル以外では中心窩が存在しないため、人間の視覚を理解するためには猿を使わざるを得ない。ちょうど2年前、このコラムでサルを用いて中心窩が全く異なるアルゴリズムで興奮を伝えることを示したCellに掲載された生理学論文を紹介し、抑制性シグナルが少ないこと、光に対する反応が中心窩の錐体細胞は遅いことなどを紹介したが(http://aasj.jp/news/watch/6440 )、中心窩の研究には猿を使わざるを得ないことがよくわかる。ただ、このような生理学的違いの背景にある細胞学的違いについてはまだまだわかっていない。

今日紹介するハーバード大学からの論文は猿の中心窩と網膜周辺にある細胞の構成を今はやりの単一細胞レベルの遺伝子発現から細胞を詳細に分類した研究で、2月21日号のCellに掲載された。タイトルは「Molecular Classification and Comparative Taxonomics of Foveal and Peripheral Cells in Primate Retina(霊長類の網膜の中心窩および周辺に存在する細胞の分子分類と比較分類学)」だ。

この研究では中心窩および網膜周辺部から単一細胞を調整し、これまでなんども紹介したバーコードを用いた単一細胞レベルの遺伝子発現解析を行い、それぞれの領域の細胞の種類を遺伝子発現の違いから詳しく分類している。この方法を用いると、中心窩には4種類の神経以外の細胞も含め64種類の細胞が存在することがわかる。また、その遺伝子発現から、これまで行われてきた分類と完全な対応は可能である上に、単一細胞解析から明らかになる分子マーカーを用いて組織レベルでさらに詳しく分類が可能だ。すなわち、同じように見えても神経細胞は多様な遺伝子発現プロフィルを持っており、1mmほどの小さな場所になんと64種類もの細胞が存在している。今後、それぞれの生理的機能を対応させる方法が開発されると、さらに深い理解が可能になるだろう。

その上で、まず中心窩と網膜周辺の細胞の種類や構成の比較を手始めに、様々な比較を行っている。基本的には細胞の分類学なので、結局は退屈な話になるので、詳細は省き、結論だけを箇条書きにする。

ほぼ完全な網膜の細胞カタログが完成した。この結果、64種類の細胞を分別する分子マーカーを特定できた。 中心窩も周辺も錐体細胞の種類や性質に差はなく、基本的には赤と緑に感受性のある細胞で占められている。おそらく、赤や緑の違いを認知できるようになるのは、経験を通してで、生まれつきではない。 それで中心窩と周辺を区別する遺伝子は存在し、暗いと所で反応するOff型の双極細胞、抑制性のGABAアマクリン細胞が中心窩にほとんどないことは生理学的な所見とも一致する。 中心窩の存在しないネズミと比べてみると、細胞レベルで霊長類もネズミもほぼ同じであることがわかる。しかし一部に、ガングリオン細胞のようにマウスと霊長類で種類や数が大きく異なる細胞もある。 最後に、病気との関連が特定されている遺伝子は、発現の細胞や場所特異性が高い。例えば糖尿病性網膜症に関わる遺伝子は、中心窩の血管内皮に発現しており、緑内障に関わる遺伝子はガングリオン細胞のサブタイプに特異的に発現している。このような対応を明らかにすることで、病気のメカニズムをさらに詳しく理解できる。 などだ。結局データは多いが、驚くこともないといった論文で、しっかりと細胞のカタログが出来たことが一番重要だろう。現在世界が集まって、このような細胞カタログを作る共同研究が進んでいる。この方法だけでなく、組織内での遺伝子発現を調べる新しい方法も交えて、ゲノムプロジェクトと同じような大きなコンソーシアムとして発展するように思う。

2019年2月19日

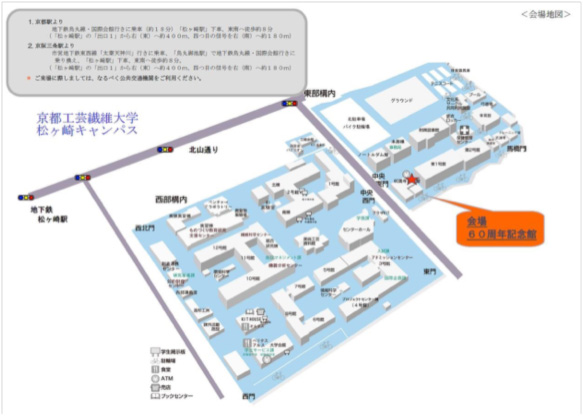

「踊る身体のデザイン:ダンス研究か らみるポストバウハウスの100年」

日本フンボルト協会関西支部では、バウハウス1 0 0周年を記念して、ダンス研究者中島奈那子さんをお招きし、対談とダンスパーフォーマンスをあわせたコロキウムを企画しました。一般の方にも公開していますのでぜひお越しください。AASJも積極的に協力し当日の模様を記録する予定です。

日時 2月24日日曜日 3時半から