2024年3月5日

CRISPR−CASを用いた遺伝子編集については実用フェーズに入っているのでほとんど紹介することがなくなったが、今日は他の遺伝子編集法も含めて肝臓の遺伝子編集、しかもエピジェネティック編集を検討したミラノ・サンラファエロ科学研究所からの論文を紹介する。タイトルは「Durable and efficient gene silencing in vivo by hit-and-run epigenome editing(ヒットエンドランエピジェネティック編集を用いて生体内で長期的遺伝子サイレンシングを誘導する)」で、2月28日 Nature にオンライン掲載された。

遺伝子編集治療の開発に適した遺伝子として肝臓で合成される Pcsk9 がある。Pcsk9 は肝臓で合成、分泌され LDL受容体を分解する。これによって、血中からの LDLコレステロールのクリアランスが低下するため、コレステロールが上昇する。従って、この分子の機能が亢進する変異は家族性の高コレステロール血症を来し、逆に欠損する患者さんでは低コレステロール血症になる。

以上の結果、Pcsk9 の機能阻害はコレステロールを下げるので、様々な開発が進んでいるが、現在のところモノクローナル抗体以外に決め手はない。従って、遺伝子治療の標的としては、メカニズムから臨床状態まで既にわかっている格好の標的になる。

まず siRNA治療が行われ、その第2相治験結果は The New England Journal of Medicine に発表され、1回の投与で180日間コレステロールレベルを半減させるのに成功している(N Engl J Med 2017;376:1430-40.)。

この効果を永続させる目的で、次に目指されているのは遺伝子編集による遺伝子ノックアウトで、2021年 CRISPR/Cas によるサルの肝臓から Ocsk9 をノックアウトする論文が報告された(Nature | Vol 593 | 20 May 2021 | 429)。

実際にはこれで十分という気もするが、遺伝子ノックアウトの代わりに、Psck9 プロモーターをメチル化でエピジェネティックにサイレンシング出来ないか調べたのが今日紹介する論文だ。

元々このグループはレトロウイルスがすぐにサイレンシングされることをヒントに、KRAB、DNMT3A、DNMT3L の3種類の遺伝子を標的にリクルートすることで、DNAのメチル化を誘導し、長期間続く遺伝子サイレンシングが誘導できることを明らかにしていた。

そこで、3種類の遺伝子編集法、ZFN、TALE、CRISPR をこの目的に使う方法を開発し、試験管内で効率を調べ、ZFN法が最も優れていることを確認する。CRISPR もほぼ同じ力がありそうだが、やはり3種類の分子を標的にリクルートするとなると ZFN の方がいいようだ。とはいえ、ZFN法は無関係な遺伝子のの発現に影響を及ぼす問題があることも示している。

その上で、ZFN法に必要な3種類の蛋白質の mRNA を、Covidワクチンと同じようにリピッドナノ粒子につめて、マウスに静注すると siRNA と同じ程度の効率(-40%)で血中 Psck9 を低下させる。ただ、この実験でコントロールに使った CRISPR の方が体内では効率が良かったようで、最後にさらに効率化した一つの ZFN に3種類のエピジェネティック編集因子を結合させた分子をデザインし、これを投与することで CRISPR を越える−74%減少を達成している。

結果は以上で、著者とは違って3種類の分子をリクルートする場合でも CRISPR はなかなか行けるという印象を持った。しかし、ZFN、そしておそらく TALE も舞台を選べば再登場もあり得ると思った。

いずれにせよ、肝臓を少し切り取って再生させても、メチル化パターンは維持されることから、リピッドナノ粒子を用いて肝臓を標的にしたエピジェネティック編集も一つの選択肢になることがよくわかった。是非これを脳脊髄など、今後遺伝子編集がのぞまれる組織へと広部手欲しい。

2024年3月4日

Sox9はコラーゲン遺伝子発現に直接関わることから、軟骨発生の必須因子として研究されてきた。最近になって、このコラーゲン転写を活性化する機能から、病的な線維化にも関係しているのではないかと研究が進んでいる。

最近 Science に発表された(Aggarwal et al., Science 383, 845 (2024))腎臓の線維化に関する論文はその典型で、虚血により急性障害を受けた尿細管上皮は上皮の極性が破壊されたことを検知して Sox9 を発現して修復を促すが、上皮の極性が回復しないと Sox9 の発現が維持され、線維化が起こるという話だ。このように、Sox9 は上皮を介して線維化を促進するシナリオが、腎臓や肺で示されている。

ところが、今日紹介するハイデルベルグ大学からの論文は、上皮と同じように血管内皮も Sox9 発現により線維化の起点になる可能性を示した研究で、2月28日 Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「Endothelial cells drive organ fibrosis in mice by inducing expression of the transcription factor SOX9(血管内皮細胞はSox9転写因子を発現して臓器線維化を誘導する)」だ。

このグループは心筋梗塞後の線維化に Sox9 が関与することを研究しており、この延長で血管内皮も上皮と同じように Sox9 を発現して線維化を誘導できるのではと着想し、研究を始めている。

心臓の虚血を誘導やブレオマイシンの肺局所投与、さらにコリン欠乏による肝臓障害誘導などで線維化を実験的に誘導すると、期待通り血管内皮が Sox9 を発現する。

そこで血管内皮に強制的に Sox9 を発現させて様々な臓器を調べると、虚血障害なしに心臓で線維化が始まり、心臓の機能が低下する。また、肺でも線維化が始まるが、肝臓や腎臓などでは Sox9 強制発現による線維化は起こらない。

Sox9 強制発現後の血管内皮の遺伝子発現変化を見ると、血管内皮の性質を保ったまま、線維化に関わる遺伝子や炎症遺伝子の発現が見られ、十分線維化誘導を主導できる。

次に外的要因による線維化を血管内皮の Sox9 発現を抑えることで防げるか、細胞特異的遺伝子ノックアウトマウスで調べると、心臓や肺の線維化だけでなく、高脂肪による肝硬変の発生も抑えられることを示し、多くの臓器の線維化を血管内皮の Sox9 発現がリードする可能性を示している。

最後に線維芽細胞と共培養を行う実験系で、Sox9 発現により血管内皮自体が線維化に必要な様々な分子を発現するだけでなく、周りの線維芽細胞に働いて増殖とマトリックス形成を促す因子を発現し、線維化の核になることを示している。

以上が結果で、これまでのように上皮だけでなく、あらゆる臓器に存在する血管内皮も線維化のスイッチになり得ることを明らかにしており、今後は上皮と血管内皮のそれぞれの役割が研究されるだろう。

Sox9 は軟骨形成に必須なので創薬ターゲットになるかどうかはわからないが、線維化を制御する薬剤開発に貢献すると期待している。

2024年3月3日

今日はフランスINSERMを中心に世界規模の研究所を集めて行われた Pre-T cell receptorα 欠損症の調査と研究についての論文を紹介する。タイトルは「The immunopathological landscape of human pre-TCRa deficiency: From rare to common variants(ヒトプレTCRα欠損症の免疫機能:RareバリアントからCommonバリアントへ)」で、3月1日号 Science に掲載された。

専門でない限り、プレTCRα(PTα)について知っている人は少ないのではないだろうか。ひょっとしたら免疫学者の中にも知らない人はいるような気がする。これは、T細胞分化初期、遺伝子再構成が行われているステージに、再構成が成功して発現が始まる TCRβ と会合して細胞増殖を誘導することで、本来 TCRβ と会合する TCRα を発現するための遺伝子再構成のチャンスを増やすという面白い分子だ。機能的抗体遺伝子やT細胞抗原受容体遺伝子の再構成がランダムに起こるためどうしても失敗作がでるので、うまくいくまで細胞に試行を繰り返すチャンスを与えるためのメカニズムだ。B細胞でも同じような機構が存在し、これは λ5、MB1 と呼ばれる分子が担っている。

さて。PTα 遺伝子をマウスでノックアウトすると、未熟時期の増殖が維持できていないので胸腺で作られるT細胞の数は強く抑制される。しかし失敗はあっても TcRα の再構成に成功するT細胞は発生してくるので、少なくとも2ヶ月齢まで免疫異常はでないとされてきた。

ではヒトではどうなのかとフランスを中心に免疫異常の患者さんのゲノムデータベースを探索し、10人の PTα 遺伝子欠損患者さんの特定に成功している。様々な変異により機能欠損が起こるが、両方の染色体で PTα 欠損がホモにならないと症状は出ない。

この変異の頻度は1万分の1以下なので、両方の染色体に揃う確率は極めて低い。ただ、両方が揃うと、胸腺の萎縮によるT細胞の減少、それを補うメモリーT細胞の増加、さらに PTα に依存しない γδT細胞の増加が見られるが、NK細胞やNKT細胞には大きな変化は見られな。もちろん患者さんによっては、感染しやすいなど獲得免疫の異常が見られる。

ただ最も目立つのは自己免疫病の発生で、特に甲状腺や血小板減少などが特に目立つ。しかし、T細胞はなんとか出来るので、うまくいくと高齢になるまで全く症状なしのケースも存在する。異常の症状から、ほとんどの患者さんは common variable immunodeficiency という診断がつけられている。

PTα なしにT細胞が作られるプロセスもマウスで検討されており、この研究では胸腺内でのT細胞算出異常について詳しく解析している。例えば CD4CD8 ダブルネガティブ細胞の頻度上昇がヒトでも認められ、様々な経路を使ってT細胞算出異常を保証しようとしていることがわかるが、結論的にはマウスの結果と同じと言って良い。

最後に、各国のデータベースから PTα 遺伝子の変異をリストし、その中で2種類の機能に関わる点突然変異を特定している。一つの変異は中東に、一つの変異は東アジアで多く、ホモ個体も特定している。ただ、これらは機能異常を伴うものの、完全欠損と比べると機能低下の程度が弱く、強い症状は見当たらないが、自己免疫傾向とともに γδT細胞の上昇が見られる。

以上が結果で、PTα は欠損しても生存可能だが、人間では間違いなく様々な免疫異常を認めるという結論だ。今後特に自己免疫に関わるT細胞の解析が進むことで、免疫系のホメオスターシスの新しい側面が見えてくる気がする。

2024年3月2日

アルツハイマー病(AD)モデルマウスに40Hzの光と音を1時間暴露するとアミロイドプラークの除去が促進され、認知機能の低下が抑えられるという驚くべき論文を紹介したのはちょうど5年前になる(https://aasj.jp/news/watch/9864 )。

今日紹介するマサチューセッツ工科大学の同じグループからの論文は、この現象が起こるメカニズムを詳細に検討した研究で、2月28日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Multisensory gamma stimulation promotes glymphatic clearance of amyloid(複数の感覚器へγ刺激を行うことでGlymphatic系によるアミロイドの除去を促進する)」だ。

タイトルにある Glymphatic は、脳内に形成された脳の老廃物を除去する脳脊髄液の循環系で、睡眠により促進され、またADでおこるアミロイド除去にも重要な役割を演じていると考えられている。同じグループの2019年の論文では、感覚神経を通して40Hzのγ波が中枢神経に発生すると、ミクログリアを活性することでアミロイドが除去される可能性が示されていた。しかし、最近になって Glymphatic の役割が明らかになったきて、ひょっとしたら40Hz刺激はこの系を活性するのではと着想したのだと思う。従って、この論文では最初から Glymphatic システムに焦点を当て40Hzの光と音の刺激の効果を調べている。

結果は期待通りで、40Hz刺激は脳脊髄液の流れを高め、アミロイドを除去する。そして、これが実際に Glymphatic システムに依ることを、液流をコントロールするアクアポリンノックアウトを用いて確認している。すなわち、Glymphatic が低下している場合、この刺激は効かない。また、この効果が80Hzでは全く出ないことも確認している。

さらに血管のライブイメージングを行うと、動脈の拍動の振幅が高まることで、さらに水の流れを促進していることを示している。

このように血管と Glymphatic をコントロール出来る脳細胞の候補は当然アストロサイトになるが、single cell RNA sequencing でアストロサイトの遺伝子発現を調べると、細胞膜上の蛋白質発現に関わる様々な遺伝子の発現が上昇し、その結果組織学的に Kcnk1 カリウムチャンネルが上昇するとともに、Glymphatic に重要なアクアポリン分子もアストロサイトの終足部への分布が促進されることを示している。

このようなアストロサイトの変化は勿論神経の40Hzの興奮に由来するので、最後に神経興奮とアストロサイトや血管の変化を綱部分子として、40Hz刺激で強く誘導される VIP と呼ばれる神経ペプチドが関わっていることを、ノックアウトや刺激実験で突き止めている。勿論、VIP だけではなく、40Hz興奮で様々な神経由来分子が分泌されると考えられるので、さらに検討が必要になる。

以上が結果で、半信半疑で紹介してきた研究も、メカニズムが徐々に明らかになると、かなり使えるのではと思えるようになった。

2019年の論文を紹介したとき、熊本の施設の看護師さんから、人間に使える可能性がないかと問い合わせがあった。ただその時は、人間での治験は全く出来ていないと伝えるしかなかった。

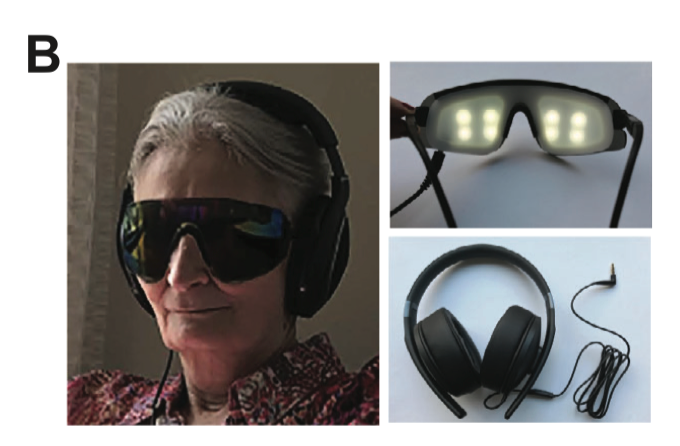

今回気になって人間への応用がどこまで進んでいるのか調べてみると、2編の論文が発表されていた。いずれも、3ヶ月は毎日1時間の刺激治療を問題なく受けることが出来、その結果、神経のネットワークが強まり、海馬の萎縮も遅らせることまで示されている。一編は同じグループだが、もう一編はジョージアテックからの論文なので、研究が拡がり始めた感がある。

最後にジョージアテックの論文で使われているシステムの写真を紹介しておく。

2024年3月1日

自由診療でするとしても、我が国ではまだまだサービス体制が整っていないと思うが、ガンが蓄積した変異由来の新しい抗原を特定し、ワクチンや反応性のT細胞を使ってガンを征圧する、免疫学的に最もロジカルなテーラーメイドガン治療が、米国では少しづつ進んでいる。

ネオ抗原特定にはガンのゲノムを詳しく調べ、この中から抗原になりそうなペプチドを予測する必要がある。最近のアプリケーションの進歩で、状況は大分良くなってきたが、それでも後は運任せということも多い。というのも、予想したペプチド抗原に対する反応を全部調べるのは、実際の臨床では難しい。

今日紹介するサンディエゴの La Jolla 免疫研究所からの論文は、あらかじめT細胞が反応しそうな変異を、過去の患者さんのサンプルを用いて特定し、変異ペプチドのプールを作成しておいて、このプールに対する実際の患者さんの末梢血の反応を調べ、ネオ抗原を特定する可能性を示した研究で、2月28日号 Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「A functional identification platform reveals frequent, spontaneous neoantigen-specific T cell responses in patients with cancer(機能的方法によりガン患者さんのT細胞反応を誘導する確率の高い自然変異を特定できる)」だ。

患者さん個人個人のガンから突然変異を特定する方法ではどうしても時間がかかる。そこで、多くのガンで発生しやすく、また多くの患者さんが反応するネオ抗原を前もって決めておき、プールしたそれらの抗原ペプチドに対する患者さんの反応をガン免疫の検査として使うというアイデアがこの研究のミソになる。

このために末梢血が凍結保存され、ガン組織のパラフィンブロックが得られる患者さんの保存サンプルの提供を受けている。そして、ガンのパラフィンブロックからエクソーム解析を行い、ガンだけに見られ、複数のサンプルで発見され、ガン細胞で発現している、など様々な条件にかなった変異を特定し、この変異をカバーする20アミノ酸からなるペプチドを、一つの変異について少しずらせた2本用意し、それぞれをプールして抗原として用いている。

この結果、機能的にも確認できるほぼ200種類のネオ抗原が特定され、この中からペプチドを選んでプールすることで、様々な患者さんのガンに対する反応を調べることが出来る。

こうして選んだネオ抗原ペプチドはトータルで754種類になるが、Ras 変異など、ガンのドラーイバー変異が多く含まれており、それぞれのペプチドに対する反応を確認すると、例えば Ras 変異に対してはCD8T細胞反応が誘導される一方、TP53 変異に関してはCD4 反応が誘導されることがわかった。

次にこうして前もって用意した754のペプチドに対する反応を13人の様々なガンの患者さんで調べると、血液が50ccあれば、ほぼ全ての人で反応する変異やペプチドを特定できること、そして754種類のうち199のペプチドのいずれかに13人の患者さんが反応したことを示している。

以上が結果で、754種類と最初からペプチドを絞り、それをいくつかのプールに集めて反応を見ることで、迅速にしかも機能的にネオ抗原を特定できることを示している。

具体的に臨床にどう使うか、ワクチンにするのか、T細胞を誘導するのか、これからの問題になるが、ネオ抗原は個人特有と考えてきた先入観を打ち破った点で大きく評価できると思う。ネオ抗原の利用に一歩近づいた。

2024年2月29日

細胞の中で蛋白質の新陳代謝は重要な問題で、そのためにユビキチン化・プロテアゾームやオートファジーと、ノーベル賞に輝いた重要な機構が不断に働いている。しかし、これらの機構は我々のゴミ処理と同様、膨大なエネルギーが必要で、受精前の未熟卵では低いことが知られている。

今日紹介するバルセロナ科学技術研究所からの論文は、未熟卵から受精、卵割が進む間の蛋白質のゴミの特殊な処理方法を明らかにした研究で、2月20日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Mouse oocytes sequester aggregated proteins in degradative super-organelles(マウス卵子は凝集した蛋白質を、分解するためのスーパー細胞小器官に隔離する)」だ。

「卵子形成過程で蛋白質のゴミは出るはずだが、排卵されるまで長期間ゴミを分解できずに生きていく必要がある卵子は、ゴミ問題をどう処理しているのか?」と問うたことがこの研究の全てと言える。

実際凝集した蛋白質を卵子で染めると、受精前には数十個の大きな塊に集められ卵子内に散在するが、受精後速やかに分解されることを発見する。そしてこの塊内の蛋白質は既にユビキチン化を受け分解前の状態で存在するだけでなく、塊には壊れたエンドゾームや小胞体などの小胞のかけらが多く集まっていることを明らかにする。すなわち、凝集蛋白質がゴミ処理のための細胞内小器官のかけらとともにひとまとまりに集められている。

面白いことに、このゴミの塊は、卵子が成熟とともに、アクチン依存的、すなわちアクティブに細胞膜直下に集められ、その後消滅する。すなわち、ゴミはカーゴとして組織化され、このカーゴがアクチン依存的に膜直下に運ばれる。このELAVと名付けたカーゴを卵から取り出し、その形成の分子基盤を調べると、RUFY-1と呼ばれる細胞内マトリックスがゴミ融合させて塊にする分子であることを明らかにする。すなわち、カーゴ内には様々な小器官のかけらが蛋白質のゴミとともに集まっているが、カーゴ自体は小器官を形成せず、RUFY-1に絡められた塊になっていることを明らかにする。

そして、受精による卵子の活性化でプロテアゾームやオートファジーに必要な分子が膜直下に供給されると、集められた小器官のかけらが再活性化され、集まった蛋白質のゴミは分解される。すなわちこのカーゴは、ゴミ処理器官として再活性化し、蛋白質のゴミを分解する役割も担っていることを明らかにしている。

以上が結果で、ライブイメージングを含む卵子のイメージングを駆使した細胞学で、カーゴの形成、融合、再活性化を可視化したわかりやすい研究だ。蛋白質のゴミの処理には膨大なエネルギーが必要になる。これは排卵まで何年もの長い期間静止して過ごさなければならない卵にとっては大きな負担になる。このために、まずゴミを処理器官ごと集めて静かに寝かせておき、卵の活性化とともにまずゴミを燃やして発生という大事業に備える戦略はよく出来ている。

この卵子の戦略を勉強しながら、結局核のゴミを処理できずに後回しにしている我が国では、次の成長など望めない気がした。

2024年2月28日

私が最初に免疫学に惹かれた最大の理由は、学生時代理学部動物学教室で故村松繁先生が主催されていたBurnetのCellular Immunologyの読書会に出席したからだと思う。

この本の中で、バーネットはガンが突然変異で起こること、そしてその突然変異は免疫系に監視され抑えられているという免疫監視の考えを述べていた。当時革新的だった考えを疑う人は今やいなくなったと思うが、実際の免疫監視が起こっていることを実感できるデータを得ることは簡単ではない。

今日紹介するニューヨークIchan医科大学からの論文は、免疫監視が働いていることを実感させてくれた面白い研究で、2月23日号 Science に掲載された。タイトルは「An immunogenetic basis for lung cancer risk(肺ガンの免疫遺伝学的リスク)」だ。

もし免疫監視が働いているとすると、当然抗原が多様なほど免疫システムにキャッチされやすいはずだ。そこで、この研究では肺ガンを例に抗原提示に必須分子であるMHC遺伝子を調べ、各MHC遺伝子がヘテロ(異なる対立遺伝子を持つ人)とホモの人を選び出し、ガンの発生率を比べている。MHCがヘテロの場合、当然ガン抗原の多様性は倍になるので、ヘテロの方がホモよりガンになりにくいと予想できる。

まず意外だったのは、キラー細胞が認識に使うクラス I MHC(HLA-I)、すなわち HLA-A、B、Cではヘテロもホモも全く差がないことだ。では免疫監視はないのか?とクラス II MHC(HLA-II)、すなわち HLA-D (6種類存在する)を調べると、全ての HLA-II でヘテロの人は肺ガンになりにくい。特に、HLA-DRB と HLA-DQB ではヘテロの人はオッズ比で3割も発ガン率が低下する。

さらに面白いのは、この差が喫煙者だけの差を反映している点だ。すなわち喫煙を続けていた患者さん、あるいは以前喫煙していた患者さんでは HLA-II のヘテロ効果が見られるが、喫煙歴の全くない人では HLA-II のヘテロ、ホモとも全く発ガン率に差がない。すなわち、タバコにより遺伝子突然変異が多発するほど、HLA-II のヘテロ vs ホモの効果がはっきりしている点で、まさに免疫監視が働いていることを実感する。

さらに詳しく、HLA-II 各領域の多型と発ガン率の相関を調べると、抗原ペプチドが結合する部位がヘテロであるほど、発ガン率が抑えられることを明らかにしている。

最後に、なぜタバコで HLA-II に偏った免疫監視効果が見られたのか調べるため、喫煙者の肺の細胞を調べ、肺胞マクロファージや肺上皮で HAL-II が喫煙者で上昇していることを示している。そして、ガン免疫を逃れた肺ガンの多くが HLA-I のみならず HLA-II を欠損させていることも明らかにしている。

以上が結果で、バーネットの時代に考えたほど免疫監視は単純ではないが、間違いなく監視システムが働いていることは実感できる面白い研究だ。

2024年2月27日

IL-10 は多くのサイトカインの中で炎症を鎮める役割を持つ重要なサイトカインとして知られている。シグナル経路についてもよく研究されており、最終的に STAT3 のリン酸化による転写調節が主要な経路だ。こう言ってしまうと、理解できた気になるのが不思議だが、実際にはなぜ IL-10 で炎症が治わるのか、説明になっていない。実際 STAT3 は炎症性サイトカイン IL-6 の下流にも存在する。

この問題を問い直したのが、今日紹介するイエール大学 Flavell 研からの論文で、炎症のメディエーターとして重要な脂質に注目して IL-10 の役割を調べた研究で、2月27日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「IL-10 constrains sphingolipid metabolism to limit inflammation(IL-10 はスフィンゴリピッド代謝を制限して炎症を抑制する)」だ。

もともと脂質代謝は複雑でとっつきにくい。しかし、オメガ脂肪酸からプロスタグランジン、ロイコトリエンなど炎症メディエーターは脂質代謝の理解なしに考えられない。そこで、IL-10 により抑制される TLR2 経路を正常マウス及び IL-10 欠損マウス由来マクロファージで刺激し、脂質代謝物の IL-10 欠損による変化を見ると、IL-10 欠損マクロファージで様々なタイプのセラミド、特に長いアシル鎖を持つ VLC セラミドが上昇していることを発見する。セラミドは炎症誘導に関わることが知られており、脂質代謝を介して IL-10 が炎症抑制に働くという仮説と一致している。

そこで、VLC セラミド合成に関わる Cer2 酵素をノックアウトした骨髄由来マクロファージを調べると、TLR2 刺激に対する炎症反応を抑え、IL-10 欠損による炎症を抑えられることを示している。また、IL10 受容体と CerS2 セラミド合成酵素の両方をノックアウトすると IL-10 ノックアウトによる腸の炎症を抑えることが出来る。

後は、さらに詳しく TLR2 シグナルと、IL-10 シグナルのセラミド合成についてアイソトープを用いた代謝実験を行い、

炎症では脂質代謝に関わる遺伝子の発現が変化し、スフィンゴリピッド合成と VLC セラミドの蓄積が起こる。

VLC セラミド合成は炎症に関わる NFkB 経路の REL に依存している。

IL-10 はセラミド合成過程ではなく、セラミドから mono-unsaturated fatty acid(MUFA) を合成する遺伝子を誘導し、セラミドの蓄積を抑える。

また、MUFA 自体もまだよくわからないメカニズムで炎症を抑える。

などを明らかにしている。脂質代謝は単純に遺伝子発現ネットワークだけで決まらないので、炎症シグナル、IL-10 シグナルの間の脂質代謝経路についてはわからない点も多い。従って、この研究は IL-10 シグナルを脂質代謝の観点から見直す入り口に立った仕事と言っていいだろう。しかし、MUFA が多いオリーブオイルは炎症を抑制することが知られていることから、面白い分野に発展すると思う。

2024年2月26日

胃粘膜が生息するピロリ菌は慢性炎症を誘導して胃炎や胃潰瘍の原因になるだけでなく、東大の畠山さん達により SHIP2 から Erkシグナルを活性化させて細胞増殖を誘導する分子CagA を胃上皮細胞に注入することで胃ガン発生を促進することが示されている。

今日紹介する香港中文大学からの論文は、口腔連鎖球菌も同じように胃ガンのリスクファクターになる可能性を示した研究で、2月15日号 Cell に掲載されている。タイトルは「Streptococcus anginosus promotes gastric inflammation, atrophy, and tumorigenesis in mice(口腔連鎖球菌はマウスの胃炎、萎縮、腫瘍化を促進する)」だ。

人間の胃ガンに存在する細菌叢を調べるとピロリ菌だけではなく、体内の様々な場所に常在している口腔連鎖球菌も存在することが知られているようだ。また口腔連鎖球菌は酸に強いことが知られているので、ピロリ菌のように胃ガンを誘導するのではと着想し、後は完全にマウスでこの可能性を調べる実験を行っている。

まず、通常のマウスに口腔連鎖球菌を3日間連続投与して2週間目で調べると、ピロリ菌ほどではないが炎症が誘導される。さらに長期間投与し続けると、胃上皮内に口腔連鎖球菌が持続し、ピロリ菌に匹敵する慢性胃炎を引き起こすこと、さらに1年目では上皮の萎縮、さらには腸上皮化生が発生することを突き止める。まさにピロリ菌と同じ活性がある。

そこで、無菌動物に口腔連鎖球菌を投与して胃上皮細胞の増殖を調べると、細胞の増殖が上昇し、さらに粘液細胞への化生が進むことがわかり、このことから胃ガン発生を促進することが想像される。

これを調べるため、胃ガン細胞を皮下に移植し、これに口内連鎖球菌を注射すると、ガンの増殖が上昇する。さらに、発ガン剤ニトロソウレアを投与する系で口内連鎖球菌を感染させると、発ガンが促進されることを確認している。

最後に上皮増殖を促進するメカニズムを探ると、口内連鎖球菌は TMPC分子を介して上皮が発現するアネキシンに結合し、上皮にとりつくとともに、アネキシンを介して ERKシグナル経路を活性化することを明らかにしている。

関わる分子は異なっても、炎症誘導、そして上皮の ERKシグナルを介して胃ガンの発生を助ける能力を口腔連鎖球菌が持つことはよくわかった。とはいえ、人間でも疫学や細胞学的研究が必要だと思う。

2024年2月25日

成人T細胞白血病は、一昨年ご逝去された高月清先生のグループが特定したレトロウイルス(HTLV-1)感染後に起こるT細胞白血病だ。感染経路が特定できているので新しい感染者はほとんど防げているので、いつかは消滅する病気だと思うが、これまでに感染したキャリアからコンスタントに発症者が出ており、2021年の論文を見ると770例の発症がある。病気のメカニズムについてはまだわかっていないことも多く、ウイルスのTax分子が細胞の転写を変化させることが指摘されてきた。

最近この分野はほとんどフォローできていなかったが、今日紹介する東大・新領域創生科学研究科からの論文は、HTLV-1 感染後、白血病発症までに積み重なるエピジェネティックな過程を明らかにした力作で、2月21日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Mechanisms of action and resistance in histone methylation-targeted therapy(ヒストンメチル化標的治療の効果と耐性のメカニズム)」だ。

久しぶりに我が国から発表された、基礎から見ても面白い臨床研究だと思う。筆頭著者が責任著者を兼ねているのも好感が持てる。若い研究者が全体を引っ張っているという感じがする。

ATLに決め手となる治療はなかったが、最近第一三共が開発したヒストンメチル化に関わるEZH1、EZH2阻害剤バルメトスタットが効果を示すことが明らかになり、このメカニズムの解明は感染後の ATL発症過程を理解する鍵になると考えられる。この疑問に答えようと、治療を受けた患者さんの ATL細胞のエピジェネティックを調べたのがこの研究だ。

これまで示されていたようにバルメトスタットはほとんどの患者さんの白血病を抑える効果がある。そこで、治療前と治療後でバルメトスタットが標的とするヒストンの H3K27me3 量、結合部位、クロマチンの構造などを総合的に調べると、期待通り H3K27me3 の量が減り、特に転写の始まる部位でのクロマチン構造が緩み、転写が上昇する。ただ、詳しく見ると、患者さんによるバリエーションは大きい。しかし、ほとんどのケースでATL細胞の増殖が低下すると言うことは、ウイルス感染後 EZH2 の活性が高まり、H3K27me3 結合した転写開始点が増えることで、ガンの増殖を抑制する分子の発現が低下し、白血病が進むことがわかる。

だとすると、やはりほとんどの患者さんがバルメトスタット治療2年ほどで再発する原因はエピジェネティックメカニズムの変異が加わって、抑制性の染色体構造が緩んでしまった結果である可能性が高い。

実際、変異を起こした患者さんで調べると、半数が EZH2 の変異が起こり、バルメトスタットが効かなくなってしまった結果であることが確認される。

さらに面白いのは、EZH2 などのエピジェネティック分子複合体の変異が全く認められないケースが半分近く存在する点で、そのケースを探ると、DNAのメチル化を外す TET2遺伝子の欠損、あるいは新しくDNAをメチル化する酵素DNMT3の発現が高まっていることを発見する。

ヒストンのメチル化とDNAメチル化の関係は比較的よくわかっているが H3K27me については、クロマチンが閉じているにもかかわらず、その部位のDNAメチル化がほとんどないため、複雑な遺伝子発現に対応するための特殊な関係と思われてきた。

この研究では見事に、EZH2変異がないケースでは、H3K27me3 でサイレンスされている部分にDNAメチル化が起こっており、これをデシタビンでブロックすると、バルメトスタットの効果が再現することを示している。

他にもエピジェネティックス制御に関わる PRC2分子群の翻訳が高まるケースも示しているが割愛していいだろう。

結果は以上で、発生学でこれまで問題になってきた H3K27me3 と DNAメチル化の2種類のエピジェネティック制御の面白い関係が、見事に患者さんの白血病の中に見られることがわかる、発生学から見ても勉強になる研究だと思う。このような統合的な臨床研究をやり遂げる若手がどんどん出てくることを期待する。