2019年10月16日

これまで転写というと、長いDNAの上にプロモーターやエンハンサーを配してて、そこに集まる転写因子とRNAポリメラーゼの相互作用として描くのが一般的だった。しかし、ゲノムは核内のタンパク質により濃縮されて折りたたまれており、このヌクレオソーム構造と転写因子実際にはどのように相互作用をするのか、頭の中で想像するのは簡単でなかった。ところが、特定のタンパク質が集まると液晶のように相分離して他のタンパク質から分離できることがわかり、このliquid-liquid phase separation(LLPS )がスーパーエンハンサーなど転写因子の集合の化学的背景としてクローズアップされてきた。これをみて、JT生命誌研究館の平川さんから、是非この問題でジャーナルクラブを考えて欲しいと頼まれた。確かにいい機会なので、11月か12月のいつかLLPSについてジャーナルクラブを開催することにした。

ただこのメカニズムは転写調節にとどまらず、ヌクレオゾームの様々な構造を形成するのにも重要な役割を演じているようだ。今日紹介するテキサス大学からの論文は、試験管内でヌクレオゾーム自体が相分離を起こすことで構成されることを示した研究で10月3日号のCellに掲載された。タイトルは「Organization of Chromatin by Intrinsic and Regulated Phase Separatio(内因的および調節的相分離によるクロマチンの組織化)」だ。相分離の化学としては大変わかりやすい論文なので、ジャーナルクラブではこの論文も詳しく取り上げる。

さて、研究では蛍光ラベルしたヒストン存在下に12個のヌクレオゾームを試験管内で再構成する実験を行い、塩濃度により見事にヌクレオゾームが相分離すること、また塩濃度により相分離した塊の大きさが変化することを発見する。

この発見が研究のハイライトで、あとはDNAやヒストンの条件を変えて、ヌクレオソームが相分離するかどうかを順番に調べている。方法などの詳細はジャーナルクラブの時に譲って、重要なポイントだけを箇条書きにすると次のようになる。

ヌクレオゾームの相分離には、塩濃度だけでなく、ヌクレオゾーム構成分子の様々な条件が絡んでいる。例えば、ヒストンテールが欠失すると、決して相分離は起こらない。 相分離した塊はタンパク質の濃度が高く、構成分子のターンオーバーは極めて緩慢。 ヌクレオソームの間のリンカー部分に結合するヒストンH1は相分離を増強する。 リンカーの長さは、相分離に重要で、リンカーが長すぎると相分離できない。 ヒストンがp300でアセチル化されると、相分離ができなくなる。 しかし、これにBRD分子が存在すると、異なるタイプの構造を持つ相分離がおこる。すなわち、クロマチンだけの相分離した塊と、アセチル化ヒストン+BRDによりそう分離した塊は接触しても決して融合しない。 試験管内だけでなく、核内にヌクレオゾームを注射する実験で、細胞内での分離の様相が観察できる。 などなど、クロマチン形成がまさに物理化学の問題に転換した、ビジュアルでエキサイティングな論文だ。試験管内で相分離したそれぞれの塊は丸いだけだが、じっと見ていると核内でヌクレオゾームが形成されているような気持ちになる。ジャーナルクラブを楽しみにしてほしい。

(これとは別に、今週18日7時からも光遺伝学の新しい進展について岡崎さんとジャーナルクラブを予定しています(https://www.youtube.com/watch?v=_o6cy7lJ_jA ))

2019年10月15日

図1 今回読んだプリニウスとキケロの著作。 「生命科学の目で読む哲学書」を企画した時、ローマ時代とリスト教中世はすっ飛ばして、17世紀のデカルトまで飛んでしまおうかと考えていた。ただ、奇跡とも言えるギリシャの文化的高みはローマにも伝わっていたのに、ローマのフィルターを通った後哲学の発展は止まり、中世からルネッサンスまで、なぜ西欧は長い哲学低迷の時代を迎えるのか疑問に思っていたので、この機会にローマの科学哲学に目を通してみようと、プリニウスの博物誌(7−11巻:人間と動物についての記述)と、キケロを読んでみる事にした。正直この二人の本を読むのは今回が初めてで、これまで読もうと考えたことは全くなかった。そして今回読んでみて、ローマとは世俗化・大衆化の圧力が哲学不毛の時代を生み出していたことが理解できた。事実この二人の著作も歴史的な価値はともかく、わざわざ読むこともない。例えばシュベーグラーの西洋哲学史を読むと、ローマ時代は2ページ割かれているだけで、「ローマはギリシャ哲学の発達になんら独創的なものを加えなかった。」 とかたづけてしまっている(図2赤線)。

図2 シュベーグラーの西洋哲学史は2巻にわたるが、ローマ時代は2ページで片付けられている。

考えてみるとローマという世俗化のフィルターの影響は科学や哲学に止まらない。選民思想を核とする民族宗教ユダヤ教から生まれたセクトだったキリスト教も、ローマがもつ世俗化の力に押されて世界宗教へと発展し、西洋思想を支配することになる。そこで、今回はプリニウスとキケロについて紹介した後、後に科学や哲学と全面対決するキリスト教が、ローマで発展したプロセスを、世俗化、大衆化という観点から考えることで、ローマ時代を総括してみたい。

まずプリニウスだが、誤解を恐れず言ってしまうと、彼の博物誌(膨大な本で私が読んだのは7−11巻だけであることをことわっておく)は、人間や動物についての当時の伝聞を基にした解説書で、アカデミックな印象は全くない。動物の話も、純粋に動物の生態というより、人間との関係についての記述が多く、例えばライオンは剣闘士との見世物に使うための動物という観点で書かれていたりする。また動物自体の記述も、アリストテレスの動物誌と比べると新しい発見はなく、観察に基づく信頼できる内容と思われる記述は、ほとんどアリストテレスの著作からの引用といえる。実際、プリニウス自身はっきりと「アリストテレスに習うつもりである」と述べている。

さらに驚くのは、アリストテレスの著作には全くみられなかった、読者を喜ばせるために脚色された伝聞記録が多いことだ。これがまたひどい内容で、読者を「へー!」と驚かせようと、どこかからか奇譚をみつけてきたといった感じだ。

たとえば、「ゾウとヘビの闘争」とタイトルのついたセクションでは、大蛇が木の上からゾウに襲いかかり、鼻で引き離そうとするゾウの鼻の中に頭を突っ込んで呼吸をとめたり、あるいは目を狙ってつぶす話が紹介されている。極め付けは、ヘビはゾウの血液を全て吸い取ってゾウを干上がらせてしまうが、ゾウが崩れ落ちると重さでヘビも同時に死ぬ話だろう。血を吸い取るというのは全く勘違いだが、どれも全くないかと言われると偶然そんなことが起こってもいいような話だで、聞いた人も物知りになったと喜んだことだろう。

これは一例で、いちいち枚挙するのはやめるが、よく似た話が満載だ。博物誌は退屈な本だが、ローマ時代の奇譚を知りたい読者には、肩も凝らないし、お勧めかもしれない。いずれにせよプリニウスがローマ時代を代表する大博物学者とするなら、ローマの科学がアリストテレスの時代と比べて大きく劣化したことがわかる。すなわち、プリニウスは自分で観察を深め、理解しようとしておらず、物知りの解説者として、科学の世俗化に力を尽くしたと言える。

また、キケロの方も、処世術や道徳を語るご隠居さんのお話を聞いているような気がする内容で、プラトンをまねた対話形式をとってはいても、プラトンが持っていた悪い独断性のみが目立ち、全く独創的な内容にかける。

例えば友情とは何かで、友情が徳に基づく崇高な関係であることを次のように述べている。

「友情とは、すべての神的・人間的事柄に関わる、善意と愛情を伴った一体性以外の何者でもない。人間にとって不死なる神々から与えられたもので、叡智を除けば、これ以上に価値あるものはおそらくないのではないか。より高い価値を富に見出すものもいれば、健康、あるいは権力、あるいは名誉に見出すものもいれば、また、快楽の方をよしとする者も多い。だが、最後の快楽は獣特有のものだ。前のものは脆く、不確かなもので、その実現は、われわれの思慮次第というより、運命の気まぐれに委ねられている。一方、最高善は徳にある、とする人たちの説は実に優れたものだが、まさにこの徳こそが友情を生みもし、維持もするものなのであって、この徳無くしては、如何にしても友情は存在し得ないのである。」

「友情が内包する利点は極めて多く、また極めて大きいが、それが将来に向かって希望の光を照らし、心が挫けたり、萎えたりするのを許さないという、その一点で、他のすべてのものに優っていることは疑いがない。また、真の友を見つめるものはいわば自分自身の似姿を見つめるのだ。それゆえ、友はいなくとも側におり、貧しくとも豊かであり、虚弱であろうとも頑健であり、この点は曰く言い難いが、死んでながら生きているのである。」

まさに、プラトンやソクラテスの言葉を、キケロの雄弁で説得力のある美文に焼き直した趣の文章だ。もちろん私も異論はないが、だからといってこれは哲学というより、処世術に関するお説教にしか聞こえない。

先ほどのシュベーグラーの結論に全く賛成なので、彼の言葉で締めておく。

「ローマの哲学の一般的な性格は、混合主義あるいは折衷主義であって、それはローマの最も重要で影響の多い哲学著作家キケロに最も明白に現れている。もっとも、キケロやキケロ風の通俗哲学は、独創や整合にかけてはいても哲学を一般的教養へと導きいれたという意味ではこれをあまり悪くいうことはできない。」

ちょっと脱線すると、プリニウスの面白おかしい見聞記や、キケロの通俗哲学に見られるローマの状況は我が国の現代に重なるような気がする。例えばテレビ番組をみると、池上彰さんの解説番組がその典型だろう。分野は多岐にわたり、まさに博物学といった趣だ。他にも教養のある 人たちが解説する一般番組の数は多い。場合によっては哲学者も参加している。

また、アマゾンで「哲学」を検索すると、「哲学と宗教全史」 という大層なタイトルのついた本がベストセラーになっており、そのあと一般の人に哲学を勧める本が多数続いている。番組も見ず、本も読まずに批判するのは間違いであることをわかった上で、それでも我が国の科学や哲学に関する状況は、世俗化、通俗化という点でローマ時代に似ているような気がする。その最たる例が、研究者の業績として新聞発表を添付させる愚行で、多くの大学がリテラシー部門と称して、世俗化のための教授席を設け、研究者のポストを奪っている。

もちろん、このような大衆文化も重要な文化で、完全否定するわけではない。ローマも我が国も、大衆文化としては活動的だった。このホームページ「生命科学の現在」の中の「文字の歴史(https://aasj.jp/news/lifescience-current/11129 )」の中から「書物と印刷技術」という項を引用してみよう。

「これだけコンテンツが創造され続けたギリシャ/ローマの文化は必然的に書物と図書館の発展を促した。エリク・ド・グロリエの『書物の歴史』(大塚幸男訳 白水社)によると、ギリシャではすでに本作りが産業化していたようで、出版社と共にそれを支える様々な職人、例えば写本を受け持つ職人が生まれ、さらに彼らの組合まで存在したらしい。ローマ帝国時代にはいると、ヨーロッパ全土からの需要に応えて、出版社は本の大規模な輸出まで行っていた。ホラティウスやキケロのような売れっ子の作家は決まった出版社がついており、著作料が払われていたのも現在と同じだ。逆に書物が思想を伝える力は圧倒的で、その結果当時から書物の内容を検閲するのは当然のことで、発禁になることもしばしばだった。このように、アルファベットの発明が開いたパンドラの箱は、文字使用の大衆化、そして全く新しい出版文化を誕生させる。 」

「本来一神教は他の宗教に対して非寛容であるのが当然だが、統一された教義の枠にはめて世界をとらえることが、キリスト教の国教化で唯一正統な思想となり、ルネッサンスまでのその後のヨーロッパ文化を完全に決定してしまう。繰り返すがこの思想は、個人により創造される多様なコンテンツをベースにしたギリシャ・ローマの文化とは相容れない。そのため、ギリシャ・ローマの市民文化は排除され、多くはイスラム圏に移って維持されることになる。そして当然のように、個人のコンテンツに基づく出版文化は、これを契機に消滅していく。グロリエの書物の歴史によると、この結果本を扱う商業を頂点に成立していた出版産業は完全に崩壊したらしい。また、公的私的に維持されていた図書館も、閉鎖され、略奪され、せっかく生まれたこの出版文化の成果も完全に消滅してしまう。その結果、ヨーロッパの大学や、都市で、教会から独立した世俗の活動が盛んになる12世紀ごろまで、出版文化は教会の中に閉じ込められ、独自の発展をとげる。」

と述べたように、ローマ時代でも大衆化はビジネスと結びつき、文化を活性化するのがわかる。しかし、このローマの大衆出版文化はキリスト教の国教化とともに、急速に衰え、教会中心の出版文化へと転換する。これは、大衆化した文化は、担い手である大衆の変化による文化全体の崩壊の危機と表裏一体であることを示している。今この世界で、理想主義が排除され、ポピュリズムが蔓延するのも、この大衆文化の特徴だと思う。

これは私見でしかないが、キリスト教以前のローマの宗教状況も、我が国に似ていたのではないだろうか。我が国はいくつかの宗教を使い分ける人たちが圧倒的多数で、キリスト教やイスラム教のような絶対的一神教が思想に入り込む余地はない。なのに、キリスト教の結婚式は定着しており、私の経験でも招待された結婚式のほとんどはキリスト教司祭によるものだし、葬儀は圧倒的に仏式が多い。これは、我が国では外来の絶対的宗教も使いやすく大衆化していることを示す。同じように、ローマ時代もギリシャの神々を始め、様々な宗教が混在、あるいは融合し、市民レベルでは我が国と同じように宗教の使い分けが起こっていい状況があったことが、小川英雄著「ローマ帝国の神々」(中公新書)を読むとよくわかる。

図3 小川英雄著 ローマ帝国の神々 この本によると、ローマ固有の宗教は、日本の神道と同じで、「個人の神ではなく、家や農耕村落が、祖先伝来のものとして崇めていた」神ヌーメンで、「これらのヌーメンは農家の一年の生活を定めた暦に基づいて祭礼の対象となった」一種の国家宗教だったようだ。しかし、ローマ帝国の拡大とともに、ギリシャの神々(例えばゼウスとジュピター、アポロンとアポロ、ベヌスとヴィーナスといったようにローマ神話と一体化する)を始め、イシスを象徴とするエジプトの宗教(モーツアルトの魔笛ではこの宗教が用いられている)、シリアの宗教(例えばヨルダンペトラ遺跡で有名なナバティア人の宗教)、アナトリアなどの小アジアの宗教、そして有名なミトラス教が、ユダヤ教やキリスト教とともに混在する状況が生まれていた。

まさに我が国の宗教状況に通じるところが多いのではないだろうか。

この様な状況はプリニウスやキケロの著作からも見られる。例えば先述のプリニウス博物誌では、

「幽霊、霊魂: 葬られた後の死者の魂については色々な問題がある。誰でも最後の日以降は、最初の日以前と同じ状態にある。そして肉体も精神も感覚を持たないことは生まれる前と同様なのだ。――ところが人間の虚しい望みが、自己を将来へも延長し、自分で死後の帰還まで続く生命までもでっち上げる。時には霊に不滅性を与え、時には変容を、時には地下の人々に感覚を与え、霊魂を崇拝し、人間であることさえやめた人を神にしたりする」

と秘儀的な宗教の存在に言及しており、しかも胸のすくほど明快に、秘儀的な個人宗教を切り捨てている。またキケロの先の著作では、ギリシャ的な「不死なる神」を認めつつも、自分の死について

「終の時がやってきた時には、徳と正しい行為によって達成したものだけが残るのだ。まことに、時も日も月も年も去りゆくもの、過ぎ去ったものは決して戻らず、未来のことは知るべくもない。各人に与えられている生の時間に満足しなければならないのである」

と、ある意味無神論的ですらある。これは、多くの宗教が混在し宗教が大衆化していたローマの状況が、逆に無神論的なエアポケットを作っていた様に思える。

この様な状況の中に、キリスト教は誕生し、400年かけてローマの国教へと発展する。

もともと民族的一神教ユダヤ教の一セクトだったキリスト教がローマで世界宗教へと発展できた条件を理解するためには、ロドニー・スターク著の「キリスト教とローマ帝国」が大変参考になる。この本はこの条件をできるだけ社会学的に分析しようとした良書で、キリスト教がローマの社会的条件を同化し、ユダヤ民族から完全に独立した(あるいは敵対したと言っていいのかもしれない)世界宗教への発展を促した社会状況がよくわかる。

図4 ロドニースターク著 キリスト教とローマ帝国

要するに、キリスト教が脱ユダヤ、反ユダヤを成し遂げ、ユダヤ人以外の多くの信者を獲得するために必要だった社会学的条件が分析されているが、重要なポイントをいくつかあげると以下の様にまとめられる。

キリスト教は決して階層の低い人々の宗教ではなく、皇帝の一族を含む裕福な階級の信者を抱えており、徹底的な弾圧を受けて滅びる危険は回避できていた。 ユダヤ人たちも、律法の足かせから解放されると、多くがこのセクトを支持し、初期の布教をになった。 ローマ都市では疫病が多発し、人々は常に死と隣り合わせで、天国への道が明快なキリスト教の教義は人を惹きつけた。また、死を恐れず病人に奉仕するキリスト教の倫理観が、共感を生んだ。 キリスト教では女性を大事にして信者が増え、結果子孫が増えた。 これらの指摘は、「原始キリスト教はローマの社会経済システムから排除された人たちがまず受け入れた」という私の勝手な思い込みとは全く異なっているが、説得力がある。そして最後に、

「キリスト教が成長した理由は市場において奇跡が働いたからでも、コンスタンチヌス一世が成長せよと言ったからでも、殉教者のおかげで信頼が高まったからでもない。それはキリスト教徒が確固とした共同体を作り上げ、小プリニウスを憮然とさせる一方、大きな宗教的報いをもたらした「どうしようもない頑固さ」を育んでいたからである。その成長を支えたのは拡大を続けたキリスト教信者による、一致した、精一杯の努力であった。彼らが友人、親戚、隣人を招き、「福音」を分かち合おうとしたのだ。」

とこの本は結んでいる。

とはいえ、どんなに社会的条件が揃っていても、選民思想を基本とし、律法を生活の柱にするユダヤ教のままでは世界宗教として受け入れられることはなかったはずだ。そのためには、イエスとその死後、様々な人の手を経て形成されていく教義(新約聖書)の内容が、ユダヤ教色を払拭する必要があった。現代に置き換えて言うなら、新約聖書と、旧約聖書の関係をどう理解するかが重要な問題になる。

現在我が国で販売されている聖書は旧約聖書と新約聖書に分かれているが、この旧約聖書は本来ユダヤ教に由来する部分で、天地創造から有名なモーゼによる出エジプト記などを含むユダヤ民族の歴史を中心に、預言者のことばや、様々な神にまつわる知恵や詩歌からなっている。一方新約聖書は、4種類の福音書(イエス自身の歴史)と、イエスの死後、信徒たちの活動記録、そしてローマ各地の信者に当てたパウロの手紙をはじめとする信者の手紙、そして少し風変わり黙示録からできている。現在キリスト教とユダヤ教は全く別個の宗教なのに、キリスト教ではこの二つを聖書として認めているのは、ユダヤ教からキリスト教が誕生したことが現在のキリスト教にとっては重要であるという意思表明になっている。

しかし、私自身プロテスタントの家庭で育ち、毎朝礼拝が行われる同志社中学に通ったが、そこで語られる話のほぼ全てはイエスの話で、旧約聖書が読まれることはほとんどなかった。これも勝手な私見だが、ユダヤ人以外のほとんどのキリスト教徒にとって、キリスト教がユダヤ教から生まれたことは、ほとんど無意味な話で、その結果旧約聖書の内容も「出エジプト記」や「ノアの箱舟」などの話として学童期に聞くことはあっても、一般的な集会で取り上げられることはまずないと言っていい。すなわち、現在のキリスト教は、完全にユダヤ教徒は無関係な宗教として受けいられれている。

実際新約聖書を読んでみると、ユダヤ教の伝統と、ユダヤ教からの離脱という相反する方向が様々な割合で同居しており、福音書からヨハネ黙示録まで、徐々にユダヤの伝統が薄まっていくのがわかる。例えばマタイ、マルコ、ルカ伝では明確にイエスがアブラハムからの血筋であることが強調されているが、後期に書かれたヨハネ伝ではこの長々とした記述は消えている。もちろん、イエスもユダヤ教の改革者としてみることができる。これはイエスの運動に限ったことではない。聖書にしばしば登場するサドカイ派は復活や霊魂を否定するという点で、正統のパリサイ派と対立していた一つのセクトだった。

しかし、イエスの運動は最初からユダヤの民族宗教を超える思想を持っていた。福音書に述べられているイエスの言葉を読むと、早い時期からユダヤの律法や権威を否定し、神のもとでの平等と(この世より神の国)、信じることによる死からの解放を明確に述べ、民族ではなく個人の宗教であることが強調されているのがわかる。

福音書に続くイエスの死後弟子たちの活動について書かれている使徒行伝では、まだまだユダヤ教のセクトとしてのキリスト教という印象が強いが、パウロの手紙になると、ユダヤ教の律法や割礼の必要性は否定され、明確にイエスの救いはユダヤ民族に限らない人間全てを対象にしていることが明確に述べられる。そして、最後のヨハネの黙示録では、

「あなたは巻物を受け取り、 封印を解くのにふさわしい方です。 あなたは屠られて、 全ての民族、言語、国民の中から 、 あなたの地によって人々を神のために贖い、 私たちの神のために、彼らを王国とし、 祭司とされました 。」 (新改訳聖書センター 新約聖書新改定2017より)

と、この点が明言されている。このように聖書を読んでみると、キリスト教が、ローマという世俗化、大衆化のエネルギーをうまく捉えることで、ユダヤ民族と決別し、世界宗教へと発展してきたことがよくわかる。

このユダヤ色を払拭し、大衆化する過程は、オーソドックスが誕生するまで不断に続けられる。このことが最もよくわかるのが、キリスト教の中から生まれたグノーシス派の存在だ。このグノーシス派の存在は、パウロの「テモテへの手紙」でも「間違って『知識』と呼ばれている反対論を避けなさい 」と言及されていることから、キリスト教の発展過程のかなり初期から存在していたと思われる。

グノーシスについては、大貫隆著の「グノーシスの神話」(講談社学術文庫)をもっぱら参考にしたが、この本から私はキリストをメシアとして信じるという一点で普遍化したキリスト教が、宗教としての体裁に必要な天地創造から人間誕生までの見解を、旧約聖書から独立して確立しようとする過程だと理解した。キリスト教は、人間が復活を通して死から解放されることを、イエスの復活を通して明確に示せたという、宗教として現在にまで続く魅力を獲得するが、世界や人間の誕生については何も示していない。結局、オーソドックスなキリスト教は、旧約聖書をそのまま維持することで、この問題にけりをつけ、その結果旧約、新約を合わせて聖書としている。しかし、よりラディカルなグノーシス派はこれらを全て書き換えようとし、ギリシャやエジプトの様々な宗教の神話を積極的に利用することになる。

図5 大貫隆著の「グノーシスの神話」(講談社学術文庫) グノーシスの文書からの引用が多く、実際の思想を知るには最適の本。この分野は米国のElaine Pagelsの多くの一般向けの著作があるので、興味のある人は是非読まれたらいい。

興味のある人は大貫隆著の「グノーシスの神話」を直接読んでほしいが、何冊かの本を読んで私個人は、グノーシスの存在自体、ギリシャやエジプトを含む様々な宗教文化が混在するローマの世俗化の力がキリスト教に影響した一つの現れだと理解している。

もちろん天地創造神話にとどまらず、オーソドックスの誕生まで、特にイエスが「人間か神か」を中心にキリスト教でも議論が続く。例えばイエスは人間だが、神の力で神性を得たとするアリウス派などはこの過程で異端とされた有名な教義だ。そして、431年エフェソス公会議で、キリストは唯一の神自体(三位一体に基づく)であり、マリアは人間を生んだのではなく、「テオトコス:神の母」であるという正統的見解が成立していく。

重要なことは、この正統派も例えばユダヤ教と比べた時十分世俗的に変化した点だ。ユダヤ教は言うに及ばず、イエスに相当する人物が登場するイスラム教でも、人間と神は絶対的に非対称で、従ってイエスは預言者に過ぎない。一方キリスト教では、マリア(人間)が神(イエス)の母であるというテオトコスの概念を受け入れることで、人間が神の母になれることになり、絶対的な非対称が解消されてしまった。このことはキリスト教がその後世俗的な一神教としての歩みを始めるために重要な一歩だったと思う。実際、その後人間マリアが神格化され、信仰の対象となることがキリスト教で許されるようになる。まさにキリスト教は世俗化した一神教になった。

図6 東方教会によく見られる「マリアの死」を題材にした絵画。キリストがマリアを取り上げているが、テオトコスの概念が一種の輪廻思想にも近いことを物語る (イスタンブールで筆者撮影)。 現在イスラム教やユダヤ教では厳しく偶像崇拝が排除され、礼拝所に人間の姿が描かれることはない。一方、ローマカソリックや東方教会など正統キリスト教の教会には、多くの人間の姿が描かれた絵画や彫刻が溢れている。既に述べたように、死後の復活をキリストという具体例で示せたキリスト教は、それ自身でユダヤ教を超え、大衆化できる高いポテンシャルを持っていたが、ローマの国教となり、正統を確立させる過程で、ローマの文化を取り込みながら世俗化した結果、世界宗教としてヨーロッパの中世を完全に支配する力をつけることになる。

西欧がその後、他の宗教ではなく、世俗化した一神教に支配されたことが、17世紀の科学革命がヨーロッパで始まる大きな要因の一つになったと思っているが、これについては科学革命を考えるときにもう一度取り上げる。

今回初めてローマという時代を、プリニウス、キケロ、キリスト教を題材に、特に世俗化、大衆化という観点から考えてみたが、自分なりの総括ができたような気がする。そして何よりも、世俗化、大衆化が、多様化を排除する思想を招き入れる条件になることも理解できたが、これについては次回、中世のキリスト教思想を見ながら考えてみよう。

2019年10月15日

先日パーキンソン病の患者さんから、超音波によるディスキネジアの治療が始まっていることを聞いた。正直、全くフォローしていなかったので調べてみると、高いエネルギーの超音波をMRIで決めた場所に集中させ細胞を障害する方法(おそらく患者さんが日本で行われていると教えてくれたのはこの方法だろう)と、深部刺激の代わりに用いる低いエネルギーで低い周波数の超音波で刺激する方法(LILFU)の2種類があることがわかった。

しかし後者の方法が深部刺激の代わりになるということは、超音波が神経刺激を誘導することになる。磁気照射なら理解できるのだが、この程度の低いエネルギーの音でなぜ神経を刺激できるのか、理解が難しい。

今日紹介する韓国科学技術研究所からの論文はこの謎に挑んだ研究で10月21日号のCurrent

Biologyに掲載された。タイトルは「Ultrasonic Neuromodulation via

Astrocytic TRPA1 (アストロサイトのTRPA1を介した超音波による神経系の調整)」だ。

超音波で神経が刺激されるとするなら、当然接触や機械的刺激を電気信号に変える受容体TRPA1が重要な働きをしていると想像できる。そこで、TRPA1ノックアウトマウスを

LILFUで刺激すると、正常では確かに神経細胞でCa流入が観察できるのにノックアウトマウスではその反応が低下している。また、普通の細胞にTRPA1を導入すると超音波に反応してカルシウム流入が観察できる。また、他の機械刺激に関わるチャンネルにはこの機能は存在しないことも確認し、LILFUに反応するのはTRPA1であることを確認している。

TRPA1は神経細胞にも、アストロサイトにも発現しているので、アストロサイトと神経を共培養する系でLILFUを照射、アストロサイトのTRPA1がLILFUに反応していることを突き止める。そして、このアストロサイトの興奮が、アストロサイトからのグルタミン酸分泌を促し、神経細胞のシナプスに存在するグルタミン酸受容体を介して神経細胞の活動を変化させることを明らかにしている。

また、LILFUが誘導するアストロサイトへの刺激がどのようなものか、様々な機会的刺激と比較し、最終的にゆっくり細胞を突くような刺激とほぼ同じ効果があることを明らかにしている。

以上が結果で、なぜ特定の超音波が神経活動を変化させられるのか、よく理解できた。こちらの治療はおそらく神経細胞には全く障害性がないことと、電気刺激と比べてグルタミン酸受容体を介した神経活動の変調だけが誘導されるので、もし震えなどの症状が軽減されるなら、安全な治療法として普及するかもしれない。

2019年10月14日

T細胞受容体の本態が明らかになってきた1980年代は、αβT細胞と並んで、発生の初期から腸管などに現れるγδT細胞についても研究は盛んだった。しかし現役を退いてT細胞免疫、特にガン免疫について再度論文を読み始めてわかったのは、一般紙ではγδT細胞についての論文をほとんど目にすることがないことだった。

と思っていたらロンドンのキングスカレッジから乳ガンの増殖を抑えるγδT細胞についての論文がScience Translational Medicineに掲載されているのを見つけた。タイトルは「An innate-like Vδ1 + γδ T cell compartment in the human breast is associated with remission

in triple-negative breast cancer(ヒト乳ガン組織の自然免疫型Vδ1 + γδT細胞はトリプルネガティブ乳ガンの寛解と相関する)」だ。

研究は全てヒトで行われている。まず乳腺組織の様々な場所からT細胞を調整し、正常乳腺にγδT細胞が存在し、そのほとんどがNKG2Dを発現しており、しかもV領域はVδ1を発現していることを発見する。そして、一般的なT細胞と異なり、抗原とは異なる自然免疫に関わるリガンド、γδT細胞の場合NKG2Dのリガンド MICAにより活性化されることを明らかにする。

全く機能的にも同じγδT細胞は乳ガン組織にも存在し、しかも試験管内で乳ガン細胞を障害することができるので、乳ガン免疫に関わるかどうか、トリプルネガティブ乳ガン患者さんを組織内のγδT細胞の多いグループと少ないグループに分けて予後を調べると、多いグループの方がはるかに再発率が低く、生存率が高い。もちろん同じ傾向は、αβT細胞と相関を調べた時も見られるが、γδT細胞は少ない細胞でより高い相関が見られている。

そして何より、ガン免疫には特定のγδT細胞のVδ1配列が必要なわけではなく、基本的にはT細胞受容体とは関係のない刺激により抗がん作用を発揮していることを明らかにしている。

もしこの結果が正しいとすると、ネオ抗原の必要のない、しかしほとんどαβT細胞と同じレベルの細胞障害を、少数の細胞で実現でき、しかも活性化のためのリガンドはいつも同じものを使えることになる。実際の細胞障害性についてはあまり理解できていないが、しかしこれまでなぜ研究されていなかったのか不思議に思ってしまう。おそらくαβT細胞と比べて数が一桁少ないために、あまり気にされなかったのかもしれない。期待したい分野だと思う。

2019年10月13日

現役時代、様々な細胞移植による疾患治療の研究を審査したり、あるいは支援したりしてきたが、マクロファージが原因を問わず肝硬変に効果があるとは考えもしなかった。

今日紹介するスコットランド・エジンバラ大学からの論文は9人の患者さんに末梢血からアフェレーシスで集めたマクロファージを投与したというだけの治験で、安全性の確認を第一のポイントにしている点で第1相試験と考えていい。タイトルは「Safety profile of autologous macrophage therapy for liver cirrhosis (肝硬変に対する自己マクロファージ治療の安全性)」で、10月号のNature Medicineに掲載されている。

もちろん肝硬変の患者さんにマクロファージを投与しても安全でしたという結論だけではNature

Medicineには掲載されないだろう。当然ある程度効果がありそうだと示す必要がある。

治験では、ビリルビンやクレアチンなどのMELDという肝硬変の重症度が10-14(肝臓移植までは必要ないが毎月フォローする必要がある)の患者さんを選び、3人づつに末梢血からCD14の発現を指標にMACSと呼ばれる磁気ビーズを用いた方法で生成したマクロファージを2−4日間M-CSFとともに培養した後、1回だけ1千万、1億、10億個静脈投与して、効果を調べている。

まず安全性だが、胸痛や腹痛など様々な症状が治療中に見られたが、ほとんどはマクロファージ投与とは無関係と考えられ、また投与量とも相関がない。結論的には治療を要する副作用はないとしている。

さて、肝硬変に対する効果だが、まず対照をとった研究ではないのでこれだけで効果を云々することはできないことを断った上で、しかし全ての症例で投与後90日でMELDスコアは低下し、9例中7人が1年後でも治療前より低下していた(平均で1程度の低下)ことから、確かに効きそうだと期待できる。他にも、肝臓の硬さを測るスコア(ELF)、血中3型コラーゲン量などは半分以上の人で改善が認められているが、自覚的な生活の質の上昇にまでは至っていない。

要するに効果があるという結果だが、データを見ると投与した量と比例するELFのようスコアから、コラーゲン量のように投与量とはあまり相関しないスコアまで存在し、最終的な治験をどのようなプロトコルで行うのか、おそらく悩ましいように思う。

結果はこれだけだが、この論文を読んど驚くのは、一般的にはマクロファージは炎症を高め、繊維化を悪化させると思うのに、タンパク質分解酵素を分泌できるという一点に期待して、この治療を動物実験から第1相治験までこぎつけてきたことだ。まだまだ先は長いと思うが、こんな簡単な方法で少なくとも1年間進行が止まるなら、ぜひ普及してほしいと思う。おそらく、細胞免疫療法を手がけるクリニックなら、どこでも実施可能だろう。

2019年10月12日

自閉症スペクトラム(ASD)は、今後間違いなく多くの介入手段が生まれ、社会でも脳の多様性を受け入れるバリアフリー化が進むと期待しているし、そうあらねばならない。これは薬剤の開発にとどまらない。例えばタブレットの開発はASDの人たちのコミュニケーションをよりスムースにした。そして今後最も期待されるのが、脳ネットワークがまだ固まっていない発達期に介入するための治療やツールの開発だ。また、遺伝的変異によるASDでは、この時期に遺伝子治療を行うことも期待できる。いずれにせよ、このために最も重要なのができるだけ早い時期にASDを診断することで、このための様々な方法をこれまでも紹介してきた(例えば瞳孔反射を用いる診断法 http://aasj.jp/news/autism-science/11042 )。

同じ目的で現在最も利用されているのがM-CHATと呼ばれる23項目のチェックリストで、日本語版も作られ 早期診断に一定の効果があるとされている。ただ、このチェックリストの本家本元の米国でも、その診断的有用性についての完全な検証はできていなかったようだ。

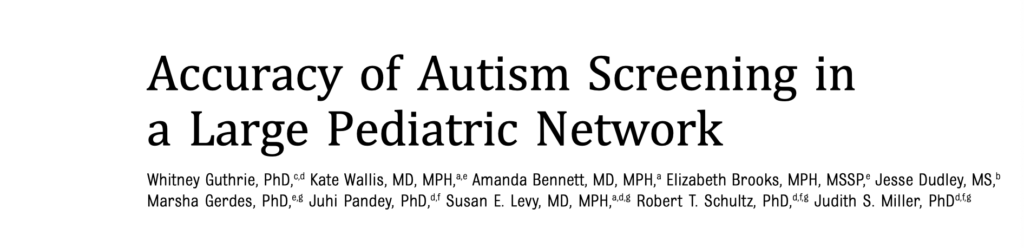

これに対してフィラデルフィア小児病院を中心に集まったグループはM-CHAT電子版の診断的有効性を2万人レベルの18-24ヶ月児を対象に行ったコホート研究から調べPediatrics10月号に発表したので、紹介する。

この研究では、M-CHATで要注意と診断された幼児を4年以上にわたって観察を続け、最終的にASDとして診断されるまでフォローし、M-CHATの有効性を調べている点だ。

結論的から言うと、「M-CHATは自閉症の早期診断に重要で、医師の目を自閉症の可能性へ導くことができる。」とまとめられるだろう。

もちろんM-CHATはASDの可能性のある子どもをスクリーニングするのに有用だが、決して診断ツールではない。実際、18-24ヶ月までにスクリーニングすると、実に39%の子供が要注意と診断される。ただそのうちの11%が4年のうちにASDと診断される。すなわち、ほとんどが最終的に問題なしと診断されるが、しっかりとフォローが行われることで、M-CHATスクリーニングをしない場合と比べると、実に診断を7ヶ月早く決めることができる。また、ASD診断を見落とす可能性は低く、M-CHATでの要注意児は92%のASD診断児をカバーしている。

この研究では、例えば低所得層で、非白人ではM-CHATの有効性が低下するなどさらに詳しい解析が示されているが、これらは割愛していいだろう。重要なのは、M-CHATで要注意児をピックアップした後のフォローアップ体制で、ピックアップされる子供が39%近いとなると、児童相談所などでは対処しきれないだろう。その意味で、町の小児科医が積極的に参加するフォローアップネットワークを我が国でも確立し、早期診断が実際の治療に結びつく時代に備える必要があると思う。当然そのための経済的支援も重要だ。ぜひネットワークづくりに早急に取り組んでほしい。

2019年10月12日

古代人のゲノム解析は民族の交流の歴史を続々明らかにし、新しい文明の伝播についてはかなり理解が深まってきた。ただ、これらの交流の基礎には必ず村落単位の習慣やしきたりが存在する。

今日紹介するドイツマックスプランク歴史学研究所をはじめとする国際チームからの論文は、ドイツ南部の小さな領域から出土した104体の新石器時代から青銅器時代にかけての人骨をゲノムだけでなく総合的に解析したまさに新しい考古学を感じさせる研究で10月10日号のScienceに掲載された。タイトルは「Kinship-based social inequality in Bronze Age Europe (青銅器時代のヨーロッパに見られた親族関係を基礎とした社会的不平等)」だ。

この研究では骨が出土した様々な考古学的状況(副葬品や場所、時代など)とともに、もちろんゲノム解析による血縁関係、そしてストロンチウムと酸素同位元素を用いた生活していた地域の比較などを組み合わせてそれぞれの骨を解析している。特にストロンチウムと酸素同位元素を用いる方法によると、ある骨が子供時代他の場所に移動し、またその場所に帰ってきたというような移動の歴史まで明らかになる。

出土した骨の時代は、縄目文土器時代、鐘状ビーカー土器、初期青銅器、中期青銅器などの出土品と同位元素による決定されるが、この研究で調べた骨は2750BCから1300BCまでの約1000年にわたってこの地域で生活した人たちになる。

この時代、ヨーロッパでは元々の狩猟採取民がYamnaya、そしてアナトリアからの民族で置き換わるが、実際この地域でも、最初多かったYamnayaゲノムがアナトリア人のゲノムで置き換わることがわかる。

ただこの研究のハイライトはこのようなグローバルな話ではなく、このように大きくゲノムが変化していてもその地域の家族の家族習慣が1000年近く維持されている点だ。

すなわち、同じ場所に埋葬されている骨は、ゲノムから同じ家族と言えるが、そこに両親とともに息子たちの骨は埋葬されているのに、全く娘たちの骨が存在しないという発見だ。また、ストロンチウム同位元素で母親と父親を比べると、父親はその場所で生まれ育っているが、母親は例外なく外部から移ってきていることがわかる。

すなわち女性は早くから他の場所へと移動しそこで結婚する族外婚が確立しており、男性が両親と一緒に暮らす家族形態だったことがわかる。実際、5世代を特定できる家族のゲノムを調べると、男性系統を代表するY染色体は5世代維持される一方、ミトコンドリアは全て変わっていることがわかる。この家族では例外的に、娘も同じ場所に埋葬されているが、副葬品が多く、おそらく裕福な家族で、若く亡くなった場合は同じ場所に埋葬されたと説明している。ただこれは例外で、ほとんどの家族ではこのような例が見られないことから、娘が若くして亡くなっても、同じ場所に埋葬されることはなかったと想像される。

以上の結果は、この時代すでに経済的不平等が発生し、裕福な家庭は富を世襲することが可能で、しかも埋葬に関する一般的なしきたりを破ることができたことを意味するように思える(私見)。大変面白い論文で、新しい考古学を感じさせる研究だった。おそらく考古学からノーベル賞が出るのもそう遠くない話に思える。

2019年10月11日

有機物のない地球に有機物をもたらせたのは宇宙からきた彗星で、このロマンを明らかにすべく彗星や隕石を調べるという話を聞くが、これは私にとってはバカな戯言でしかない。地球上に存在していないからと言って、他の天体に求めるのは、神に生命誕生を委ねるのと同じだと思う。

ただ心配することはない。現在では多くの優秀な有機化学者が、生命がまだ存在しなかった地球で有機物がどう合成できるか研究している。少し古くなってはいるが、この分野の研究については「8億年前地球に生物が誕生した:Abiogenesis研究を覗く。」(http://aasj.jp/news/lifescience-current/10778 )を是非読んでいただきたい。ほぼ全ての有機物を、生命の力を借りることなく、メタンやアセトン、アンモニア、炭酸ガス、酸素など、生命誕生前の地球に存在した分子から合成できることを確信してもらえると思う。

とはいえ、可能性を現実にするのはそう簡単でない。例えばRNAワールド誕生に必須のピュリン(アデニンやグアニン)、ピリミディン(シトシンやウラシル)を十分量合成することはなかなかできなかったが、John Sutherland,やテロメアでノーベル賞に輝いたJack Szostakなどのこの分野の大御所により、ピュリンやピリミジンの酵素によらない(prebiotic)合成が可能であることが示された(http://aasj.jp/news/watch/9486 も参照)。

今日紹介するミュンヘンのルードヴィヒ・マクシミリアン大学を中心とするグループは、ピュリンとピリミジンを同じ場所で合成することが可能な条件を提案したさらにRNAワールドに近づいた研究で10月4日号のScienceに掲載された。タイトルは「Unified prebiotically plausible synthesis of pyrimidine and purine RNA ribonucleotides (Prebioticな地球で可能なピリミジンとピュリンRNA リボヌクレオチドの統一的合成)」だ。

研究では当時の地球に必ず存在したという、RNA合成までのスタート分子から中間体、そして最終産物まで一つ一つ合成する条件を一歩一歩構想するとともに、実際可能か化学合成を行うことを繰り返している。この研究ではシアノアセチレートを最も重要なコンポーネントにおいて、RNAまでのプロセスを構想することから始め、最終的に一本の試験管の中でピュリンとピリミジンの同時合成に成功している。ただ有機化学の苦手な私なので、詳細は省かせてもらって、この研究から太古の地球で起こっていたと提案されたシナリオを紹介することにする。

最も特徴的なのは、全ての反応が水が多い条件と、乾いた条件を繰り返すことで進む点で、その間に必要な中間体のみが自然に残るようになっている。まず水が多い条件でシアノアセチレンを中心に、aminoisoxazoleが合成され、これが乾いて濃縮されnitoroso-pyrimidineができる。この分子は沸点が高いので、温度が上がって他の分子が飛んでも、その場所に残る。そこに水と尿素が供給されると、nitorosopyrimidineが沈殿してaminoisoxazoleと分離、分離したままaminoisoxazoleとformamidopyrimidineが合成され、それぞれ乾いた条件でリボースと結合し、それに水がまた供給されると両方のタイプのRNAができあがる。ここからRNAワールドまでは極めて近いことがわかっており、私のような有機化学の素人でも、地球上での生命誕生は可能だと確信できる。

2019年10月10日

(紹介論文 Circulation: Cardiovascular Quaity Outcome 12:e005342. 掲載論文)

様々な病気の患者さんにとってペットが孤独を癒し、心の支えになることで病気の回復を助けることが知られている。例えば、血圧ですらペットと一緒に暮らしていると下がるという報告もある。これらを受けて、米国の心臓病学会では2013年、ペットを飼うことは心臓病の予防や治療に役に立つ可能性を述べているぐらいだ。ただこの可能性を大規模調査で確かめた研究はなかった。

今日紹介したいのは、スウェーデン・ウプサラ大学からの論文で、スウェーデンの疾患レジストレーションから心筋梗塞や狭心症の発作を起こした患者さんを抜き出し、予後を調べるときに犬を飼っているか、飼っていないかの2群に分けて、犬を飼うことの効果を調べている。論文はCirculationのCardiovascular Quality and

Outcomes に掲載され、タイトルは「Dog Ownership and Survival After a

Major Cardiovascular Event(重大な心臓発作後の生存に犬を飼うことの影響)」だ。

国の疾患レジストレーションなので数は多く、心筋梗塞が18万人、虚血性発作が15万人で、それぞれ5.7%、4.8%が犬の飼い主と特定されている(私の予想よりは低い感じだ)。

結果はいずれの心臓発作でも、発作後の死亡のリスクが犬を飼っている方が優位に低下している。特に、一人暮らしの患者さんの場合危険度(hazard ratio)が心筋梗塞で0.67、虚血性発作で0.73とかなり低下している。

おそらく犬に限らないとは思うが、ペットと暮らすことの心の安らぎ、あるいは散歩などの運動は、心臓発作からの回復を助けることは確かなようだ。

2019年10月10日

最近治験論文をほとんど紹介していない事に気がついた。多くの論文に目を通しているのだが、医師には重要な情報でも、患者さんや一般の方にとっては、あまり大きな効果と見えないような結果が多かったためだと思う。

今日紹介する論文も効果としては手放しで喜ぶほどではないが、実際に患者さんにとっても治療を自分でコントロールできるという点で重要だと思って取り上げる事にした。オランダのRadboud大学神経学部門を中心とするオランダチームの論文で、軽度の(ホーン・ヤール分類II度)パーキンソン患者さんの運動機能低下を自宅でのサイクリングマシーンを基盤としたエアロビクスによってある程度防げることを示した臨床治験でThe Lancetにオンライン掲載されている。タイトルは「Effectiveness

of home-based and remotely supervised aerobic exercise in Parkinson’s disease:

a double-blind, randomised controlled trial (自宅での運動を病院からモニターできるエアロビクスプログラムのパーキンソン病に対する効果:無作為化対照研究)」だ。

研究は厳密に行われているが、実に単純だ。このセンターの外来に通うホーン・ヤール分類II度(手足の震えや筋肉のこわばりがみられ、生活に不便を感じ始める時期)の139人を無作為に2群に分け、対照群ではストレッチ、柔軟体操、リラックゼーション体操などから、エアロビクス要素を取り除いたものを1日30分、最低週3回続けるよう指導する。一方、エアロビクス群ではサイクルマシーンを用いて最初最大心拍数の50−70%を目安に運動負荷をかけ、その後慣れれば80%まで徐々に高める有酸素運動を、やはり1日30分(前後15分クーリング)、週3回続けるように指導する。

両軍共運動についてはモニターが行われ、病院に結果が直接送られるようになっている。

結果については運動開始後6ヶ月後に、ドーパミンがオフの時期にMDS-UDPRSと呼ばれる基準を用いて検査している。

さて結果だが、MDS-UPDRSの運動検査では、エアロビクスを加えた群では進行が止まっているが、加えない群では明らかに進行している。また、心血管系の運動への適応を調べると、やはりエアロビクス群では改善が見られるが、対照群では低下しており、有意な差であることが統計的に確認されている。

他の検査や、ドーパミンオンの時の検査では両群にほとんどは見られないが、総じてエアロビクス群では改善率が高い。

副作用といっても難しいが、運動中の事故についてはやはりエアロビ群のほうが倍高い。ただ、中程度で深刻な事故についてはどちらのグループでも1例見られたという結果だ。

残念ながら、もっと長期の調査はないのでこのまま進行が止まるかどうか明らかでないし、III度でも同じ結果が得られるのかは今後の研究が必要だ。しかし、これまでも同じような結果が、インストラクターの指導によるエアロビクスを続けることで得られるという結果が報告されており、わが国でも簡単に利用できるプログラムなので、是非普及してほしいと思う。