通常は我が国からの論文はよほどでないと紹介しないと決めており、ましてやあちこちで報道が行われている論文はそれを読んでいただければいい。ただ、今日取り上げる京都大学 iPS研究所高橋淳さんたちが4月16日に Nature に発表した iPS細胞由来の神経細胞を用いてパーキンソン病を治療した治験論文は個人的思い出が多いので、裏話も交えて紹介することにした。タイトルは「Phase I/II trial of iPS-cell-derived dopaminergic cells for Parkinson’s disease( iPS由来ドーパミン産生細胞によるパーキンソン病治療法の I / II 相治験)」だ。

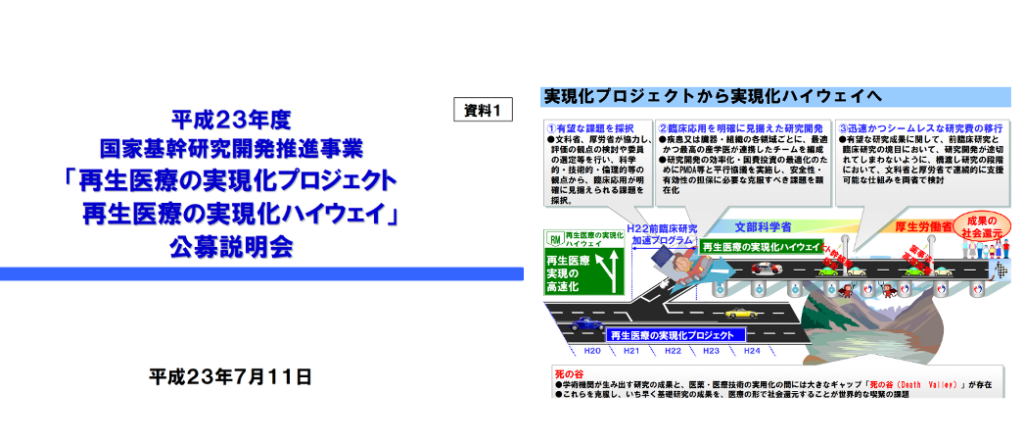

1998年設立にこぎ着けた京大の再生医学研究所構想に関わって以来、日本の再生医学の振興に関わってきた。ミレニアムプロジェクトでは神戸のCDBを設立するとともに、自己由来胚性幹細胞を樹立して様々な変性性疾患の治療を促進するプロジェクトのオーガナイザーを務めた。その中で、山中さんが iPS細胞樹立に成功したことで、最初期待した成果の半分は達成してしまった。そして、日本がES細胞から iPS細胞へと大きく舵を切ったとき、文科省ライフサイエンス課長だった石井康彦さんから、患者さんの期待が大きいため、iPS細胞の臨床応用を最速で実現するための助成を計画できないか打診された。そして、iPS細胞だけでなく、実現が近い幹細胞治療を加え、最初から実現のための期限を設定する代わりに、実現に伴う様々な雑務をサポートして負担を減らすことを盛り込んだ「再生医療実現化ハイウェイ」が2011年からスタートした(当時石井さんたちが作成した資料)。

私自身は2013年で公職を退くと宣言していたので、最初から次のプログラムディレクター (PD) 代行を置くという条件でPDを引き受け、プロジェクト選出、立ち上げに関わった。このとき多くの応募があったが、臨床への道筋がはっきりしているという一点で選考がなされ、iPS細胞を用いるプロジェクトとして、高橋政代、西田幸二、福田恵一、そして高橋淳さんの4プロジェクトが選ばれた。これらのプロジェクトがなぜハイウェイに選ばれたのかについて合同シンポジウムで説明しており、JSTチャンネルでご覧いただけるが(https://www.youtube.com/watch?v=LZE15khJ-Y0)、このシンポジウムでは患者さんの立場に立って見たとき、なぜこれらのプロジェクトが選ばれたのかを述べている。

裏話をすると、応募課題を見たとき研究パワーの大きなグループからの応募が多く、比較的小さなグループで研究を進めていた高橋先生のプロジェクトは審査員が選ばないのではとの印象を持っていた。しかし審査に入ると、明確に治療への道筋が示されており、さらにサルを使った安全性試験をしっかり計画していることから、見事に選ばれた。このとき他の疾患のプロジェクトの採択を期待していた患者さんの団体から、なぜ採択しなかったのか説明を求められ、申し訳ないが選考は覆らないと返事したのを覚えている。

このプロジェクトが始まってすぐ、山中さんがノーベル賞を受賞し、いいタイミングでプロジェクトがスタートできたと確信し、2013年現役を退くとともに高橋良輔さんにPDを代わっていただき、外野として進展を見守ってきた。その間、このプロジェクトは様々な批判を受けたと思うが、基本的には思った以上のスピードで iPS細胞を用いる治療を実現してきている。高橋政代さんを皮切りに、治療を始めた時期はハイウェイで期待した時期に重なる。さらに、最近京都大学から iPS細胞由来β細胞を移植した治験が報告されているが、これは期待以上の伸展で、ここまで進んだのかと感慨が深い。

さて長い思い出話になったが、高橋さんたちの研究はほとんど当初応募された時の計画通りに行われている。特に、培養でiPS細胞から誘導してきたドーパミン産生細胞の前段階の細胞を、コリンという標識を用いてセルソーターで精製する点に大きな特徴がある。細胞移植の場合、できるだけ複雑な過程をスキップしたいと思うのが普通なのだが、これにより安全性と生着率が高まることから一貫してソーティングを組み込んでいる。

ただ将来的に、複雑な過程を持ち込むのはやはりコストや複雑性などの問題を抱えるので、広く治療に用いるためにはスキップすることになるかもしれない。事実、同じ Nature に発表された米国のES細胞を用いた治験では、ソーティングを用いず同じ程度の効果が見られているので、今後の検討項目になるだろう。

当初と一つ異なるのが、治験を進めるため、他家iPS細胞を用いた細胞製剤が移植されている点で、最初の申請では自家iPS細胞を使う予定だったように覚えている。これは高橋さん自身が、他家と自家をサルで比べる実験を行っており、自家の方が生着率が良いことを示していたからだと思う。パーキンソン病の場合、自家由来細胞も異常を持つ可能性は払拭できないことから、MHCを合わせた組み合わせのほうがいいと思うが、今回 I / II 相を終えて、大規模な治験は住友ファーマに移ると思うので、是非histocompatible な細胞移植と比べる治験も進めてほしい。

高橋さんも論文の中で引用しているが、おなじ Nature に報告された Tabar らの治験だけでなく、パーキンソン病の細胞移植治験が走っている。おそらくかなり近い将来、細胞移植が治療として普通に行われる様になるのだと思う。

当時の井村総長の命を受けて、1998年京都大学の再生医学研究所設立に関わって以来30年を経ないで、再生医療のシンボルの一つだったパーキンソン病の iPS細胞治療が実現したことを喜んでいる。