2021年5月8日

人間に最も近いヒト亜科(hominid)はチンパンジーとボノボだが、チンパンジーに見られる殺し合いに至る競争が起こらないことや、例えば、性交渉をメスが主導するなど、行動面では大きく異なる。その意味で少し単純かもしれないが、ボノボに人間の道徳のルーツを求める人すら存在する。したがって、これからも人間とボノボ、チンパンジーの比較研究はますます重要になるだろう。

このための第一歩はゲノム研究で、hominidについてはほぼ完全なゲノム解読が終わっているが、ボノボだけは完全ではなかったようだ。今日紹介するワシントン大学からの論文は1分子DNA sequencerを使ったlong readによる解析をもとに、重複や欠損など大きな変化も含めてほぼ完全にボノボゲノムを解読した研究で、5月5日号のNatureに掲載された。タイトルは「A high-quality bonobo genome refines the analysis of hominid evolution (高い正確度で解読したボノボゲノムはhominidの進化をさらに精緻にする)」だ。

まず99.99%レベルの完全なゲノムを構築できたことを確認し、hominid同士で比べると、同じ遺伝子を有していても、エクソン構造が違っていたり、変異に対する選択圧が違っていたりと、多くの違いが発見される。最初チンパンジーのゲノムが解読されたとき、hominidはほとんど一緒というイメージが宣伝されたが、その後は、意味や機能について調べきれなほど違いは存在するという印象の方が強くなっている。今後、この差の意味を理解することは、人間の特質理解に欠かせない。例えば言語に関わると研究されているFOXP2遺伝子でも、チンパンジーへの進化過程で強く選択を受けていることがわかる。

Long readによりゲノムを解読することで、重複、欠損などの大きな変化も正確に特定することができる。チンパンジーとボノボのように極めて近縁の種を比較することで、例えば転写開始に関わる分子の一つIElF4A3では、共通祖先で起こった重複の結果、独自にgene conversionが起こり、新しい遺伝子が形成される様子がよくわかる。他にも、チンパンジーには存在しない逆位が17個もボノボには存在している。さらに、ゲノムの挿入や欠損については、ボノボ特異的に定着している領域がそれぞれ3604、1965個特定できる。おそらくほとんどは中立の変異だろうが、この差の意味を特定するとなると大変だ。

このように、ほぼ完全なゲノムが解読されても、すぐにいろんなことがわかるわけではない。何十人、何百人もの科学者がそれぞれのテーマの研究過程でこのようなデータを参照していくことで、徐々にゲノムから形質が繋がっていくのだろう。

そのため、この研究で特に力を入れて解析しているのが、Incomplete lineage sortingという現象だ。基本的には、種が別れる前に存在した多様性が種分化時に別々の種に分布するようになったり、種分離以降の交雑などで起こる遺伝子伝播により、個々の遺伝子での系統樹が異なることを意味する。

この研究では76%のゲノムをカバーして、10Kbごとに系統樹を書くことで、包括的にILSを調べている。この結果、なんと全ゲノムの2.5%づつが、チンパンジーに、あるいはボノボに偏り、例えば通常指標に用いられる遺伝子で作成した種分離の系統樹から外れることを明らかにしている。しかも、このようなincomplete lineage sortingを示す領域は固まって存在しており、強く選択されていることが明らかになった。

結果は以上で、ここの領域についての研究はこれからだが、ボノボの参加で、暴力や道徳までゲノム科学のメスが入るのではと期待される。

2021年5月7日

Fragile X症候群(FXS)については、これまで何度も紹介してきた。病気はX染色体上にあるFMR1遺伝子の機能喪失が原因だが、単純な変異ではなく、遺伝子内に存在するCGGコドンの数が増幅され、このリピートがメチル化されてしまうことで遺伝子発現量が低下する。従って、以前紹介したようにFMR1遺伝子のメチル化をクリスパー/TETなどを用いて除去することが最も根本的な治療になる(https://aasj.jp/news/watch/8091 )。

ただ、これが実現されるまでにはまだまだ時間がかかる。そこで、FMR遺伝子の機能を調べ、この機能を補完する治療が必要になる。問題は、FMR1遺伝子の機能がよくわかっていないというか、多様で捉え所がない。ポリゾームに結合するRNA結合タンパク質であることはわかっているが、転写からシナプス形成まで、多くの過程に関与している。もっとも最近紹介した論文では、FMR1機能低下でミトコンドリア膜の漏れが起こるため、これを抑えるdexpramipexole投与でマウスFXSモデルの神経症状が改善することが示されている(https://aasj.jp/news/watch/13806 )。同じように、FMR1遺伝子機能不全による代謝異常を正常化させる研究も多くおこわれており、例えばスタチンの治験が進行中だし、メトフォルミンについてはすでに多くの患者さんに投与されていると思う。しかしながら、臨床治験で症状改善が確かめられ、認可を受けた薬剤はまだない。

そんな中で、今日紹介するRush大学からの論文は成人のFXSに、phosphodiesterase-4Dの阻害剤を投与して細胞内のcAMPレベルを上げることで、知能や言語機能が回復することを示す、FXSにとっては画期的な治験研究で4月29日のNature Medicineに掲載された。タイトルは「Inhibition of phosphodiesterase-4D in adults with fragile X syndrome: a randomized, placebo-controlled, phase 2 clinical trial(phosphodiesterase-4Dの阻害剤の成人Fragile X患者さんへの効果を調べる第2相無作為化偽薬対照治験)」だ。

なぜphosphodiesterase-4D阻害剤かというと、FXSの患者さんやモデル動物ででは、細胞内のcAMPレベルの低下が観察されており、神経では特にグルタミン酸受容体を介する学習や記憶回路の反応性が低下していると考えられていた。そこで、cAMPを分解するphosphodiesterase-4Dを阻害してみたらどうかと、phosphodiesterase 阻害剤BPN14770の前臨床実験が行われ、マウスモデルで著効を示した。

ただ、治療自体は神経細胞特異的ではないので、安全性の心配などがあるが、第1相治験でこの問題をクリアした上で、小規模ではあるが、完全に無作為化偽薬対照第2相治験へと進んだのが今回の論文だ。

三十人の成人FXS男性を選んで、無作為化偽薬対照治験でBPN1477025mgを1日2回6週間投与している。この治験はクロスオーバー治験とよばれるもので、12週間後BPN14770群と偽薬群をひっくり返し、その後12週間経過を見ている。

まず6週目で様々な認知テストを比べると、すでに形成された記憶の認識を始め、特に言語能力が高まっていることが明らかになった。他にも、不安神経症や社会性の改善も見られる。

クロスオーバーでBPN14770と偽薬をひっくり返したとき、それまで偽薬のために改善がなかった群も、認知機能が改善するので、この薬剤の効果がさらに確かめられている。もっと素晴らしいのは、偽薬にスイッチしてからも効果がそのあと12週間低下することなく続くことも発見している。すなわち、薬剤なしでも比較的長く続く神経学的変化が起こっていることを意味している。

これを確かめるため、脳波によるイベントに対する反応性、およびアイトラッカーによる社会性のテストも行い、行動が正常化する背景に、確かに神経細胞レベルの反応性の変化があることを示している。

結果は以上で、次に大規模試験が行われるのだろう。この研究ではFXS治療としてBPN14770が使われたが、他のグルタミン酸受容体を介する神経反応性異常にも適用を拡大する可能性もある。その意味で、結構期待できるのではと感じている。

2021年5月6日

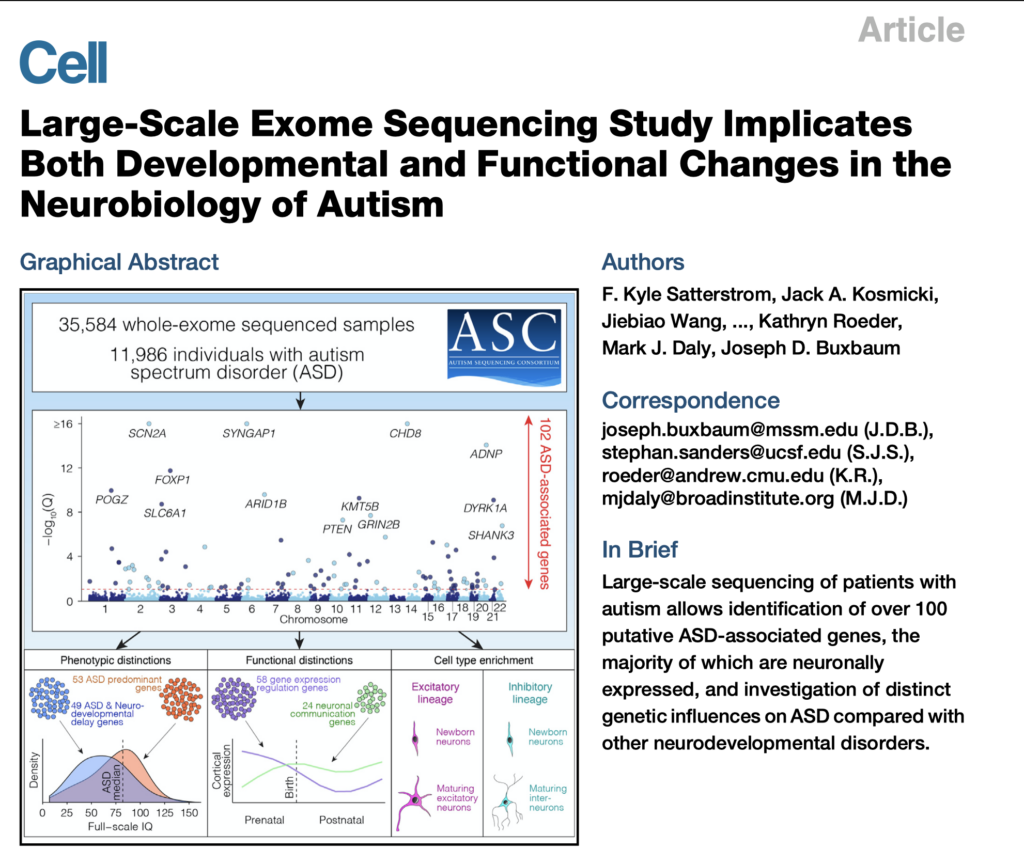

数万人規模で自閉症スペクトラム(ASD)とその家族のエクソーム(翻訳されて機能的タンパク質をコードする遺伝子部分)を比べた研究により、家族には存在せずASDの人だけに発見され、おそらくASD発症を強く後押ししていると推察される遺伝子変異が102種類発見されたことを、前回紹介した(https://aasj.jp/news/autism-science/15576 )。

1)家族には見られず、ASDの人にだけ発見されること、2)そのほとんどが脳組織で発現していることから、 ASD発症に関わる可能性はかなり高いと言えるが、残念ながら状況証拠を超えない。刑事ドラマに例えると、一つ一つの分子について、しっかりと「裏を取って証拠固めをしないと、起訴には持ち込めない」段階だ。では、どのように証拠固めをすればいいのか。今日から、2回に分けて、そんな証拠固めのしかたについて紹介していくことにする。

今日紹介するカリフォルニア大学サンフランシスコ校からの論文は、まさに前回紹介した研究に啓発され、見つかった遺伝子の機能を特定しようとした研究で、現時点で可能な証拠固め実験の典型とも言える論文だ。

説明の前に、ある遺伝子がASD発症に関わることを示すためにはどうすればいいのか考えてみよう。

ゲノム研究から、同じ遺伝子の変異が、1)複数のASD患者さんで発見され、2)患者さん以外には発見されないとすると(すなわち前回紹介した論文)、この遺伝子がASD発症に関わると決めるための強い証拠と言っていい。ただこれだけでは、どのような過程を経てその変異がASD発症につながるのかを理解したことにはならない。このためには、それぞれの分子の機能を細胞レベル、組織レベルで調べる必要がある。

すなわち遺伝子変異からASD発症までには、遺伝子情報から変異タンパク質への翻訳、変異分子により生じる細胞変化、細胞レベルの変異による脳のネットワークの変化、そして最終的に行動変容と続く複雑な過程があり、この理解が必要になる。

幸い現在では、ASD患者さんで発見されたのと同じ遺伝子変異を導入した実験動物を作成することは可能で、モデル動物レベルではあるが、この過程を詳しく調べる方法は確立している。時間はかかっても、発見された102種類の遺伝子変異を、細胞レベル、脳組織レベル、そして行動レベルと調べていけば、時間はかかるが102通り(おそらく同じ経路に異なる分子が関わっているので、実際にはもっと少ない)のASD発症への道を理解し、うまくいけば治療法の開発まで進める可能性はある。

しかし、せっかちはどこにでもいるものだ。特に研究者には多い。一つずつ総当たりなどと悠長なことを言わず、102種類の中から優先順位をつけて研究スピードを上げられないか調べたのが今日紹介する研究者たちだ。

まず彼らの基準で選んだASDとの相関確率の高い遺伝子トップ10種類選んで(前回紹介した論文のリストには、このうち7種類がトップ10に入っている)、スピード重視でこれら遺伝子の機能を同時並行的に調べる可能性を探っている。

そこで登場したのがアフリカツメガエルだ。最近この動物を用いた発生研究は下火になっているが、一時は発生学=カエルの研究と言っていいほど重要なモデル動物だった。なぜカエルを持ち出してきたかと言うと、複雑だったアフリカツメガエルのゲノム解読が終わり、さらに昨年ノーベル賞に輝いたクリスパー技術を使うことで、この動物でも遺伝子操作が可能になったことが大きい。

実際には、受精卵が一回分割したところで、片方だけの遺伝子をノックアウトしている。カエルの場合、最初の分割でできた細胞は、左右の体に別れて発生するので、同じ個体で、遺伝子を変異させた側と、正常側を比べて、脳発生での遺伝子の機能を知ることができる。

クリスパー技術のおかげで、ガイドと呼ばれる標的遺伝子に対応するRNAを必要数用意しておけば、一度に10種類の遺伝子ノックアウトの効果を流れ作業で調べることができる。しかも、アフリカツメガエルの脳が発生するまでの時間は5日もあれば十分だ。

結果は驚くべきものだった。10種類の遺伝子全てで、機能欠損させた方の脳の大きさが変化する。遺伝子により大きくなる場合もあるし、逆に小さくなるケースもある。すなわち、遺伝子ごとに作用は異なるが、いずれも脳の初期発生に関わっていることがわかる。もう少し細胞レベルで詳しく調べると、全ての遺伝子で、未分化な増殖細胞の比率が、成熟した神経細胞と比べて上昇していることがわかった。すなわち、未熟細胞の増殖が続いて、神経細胞の成熟が遅れていることがわかる。

調べた10種類の遺伝子でほぼ同じ結果が得られたとは、大変わかりやすい結果だ。しかしカエルで脳発生の異常を誘導できたからと言って、同じことがそのままヒトでも言えるとは限らない。

ここで登場するのが、山中さんたちが開発したiPSだ。カエルと比べるとちょっと時間はかかるが、ヒトiPSで遺伝子機能を欠損させた後、神経細胞まで試験管内で分化させ、様々なことを調べることができる。

10種類の遺伝子全ては調べるのは大変なので、とりあえず5種類の遺伝子の機能を欠損させたiPSから神経細胞を誘導してみると、カエルと同じで増殖する未分化細胞が増え、成熟した細胞が減っていることがわかった。

以上のことから、人間でもASD患者さんだけに見られるde novoの変異があると、未分化細胞の増殖が高まり、成熟細胞が減っているのではと推察できる。

実を言うと、この結果はある程度予想されていた。例えば以前紹介したように、一部のASD患者さんでは脳体積の増加が見られることが知られている(https://aasj.jp/news/watch/6509 )。さらに、遺伝子変異は特定できていないASD患者さんのiPSから神経細胞を誘導すると、たしかに未分化細胞の増殖が長く続いて、神経細胞成熟が遅れることも報告されている(https://aasj.jp/news/watch/3774 )。

詳しくは述べないが、今回明らかにした10種類の遺伝子の脳での発現や機能を基盤にして、前回紹介した102種類の遺伝子の相互関係をコンピュータで調べると、なんと98種類の分子を一つのネットワークにまとめることができること、そしてその多くが未分化な神経細胞が存在するsub-ventricular zoneでネットワークを作っていることも明らかにしている。

以上、完全に理解していただけたか少し不安だが、ゲノム研究で発見されたASDに強く関わる遺伝子が、神経発生時期に、細胞の増殖と分化に関わっており、この遺伝子の変異で、少し未分化細胞が増えすぎて、成熟が抑えられると結論できる。もちろん、同じような解析を続ければ、ASDで変化が起こる他の過程もわかるだろう。

以上の結果で十分面白いと思うが、この論文の著者らはさらにせっかちで意欲的だ。解析した中からDYRK1A遺伝子を選び、この遺伝子が欠損したカエルの脳発生異常を治療できる薬剤をスクリーニングしている。その結果、なんと女性ホルモン(エストロジェン)が、神経細胞の増殖に必要なシグナル分子shhを抑えて、脳の異常を正常化することまで示し、胎児期のエストロジェンで発生異常の一部を直せるかもしれないと結論している。カエルでもうまく使うと、ASD治療のヒントが得られると言うわけだ。

ゲノム研究での発見をできるだけ早く治療開発にまで結びつけたいと言う気持ちが伝わる力作だが、読者の皆さんにとっても、研究の流れを理解する格好の例になったのではと期待する。

次回は、ASD患者さんだけで発生するde novoの変異を、人間でどう研究すしたらいいのかについての論文を紹介する。

2021年5月6日

RNAメチル化と言うとtRNAの話だと思っていたのに、今や焦点はmRNAのアデニンメチル化に移っている。これは、アデニンメチル化に関わる酵素が特定され、この遺伝子ノックアウト研究から、mRNAメチル化が、様々な生命現象に関わっていることが明らかにされたことによる。実際、このHPでも10報近い論文を紹介している。

特に白血病細胞で、メチルライター複合体の一つMETTL3が上昇し、そのノックダウンで増殖が抑えられることがわかって以来、mRNAメチル化を阻害する薬剤の開発競争が始まっていた。2019年、この競争についてNature Review Drug Discovery (Vol 18, 893、2019)が、英国ケンブリッジ大のSTORM Therapeuticsが有望な化合物の生成に成功し、2021年に治験を始めると言うことをレポートしていた。

それからほぼ1年半、ようやくMETTL3阻害剤についての論文が4月23日Natureにオンライン発表された。タイトルは「Small molecule inhibition of METTL3 as a strategy against myeloid leukaemia(METTL3の低分子化合物阻害を骨髄性白血病治療戦略にする)」だ。

すでに開発については1年半前に学会報告され、レビューでも紹介されている薬なので、皆期待して待っていた。そのためか、Introductionは全くなく、阻害剤の構造式の開示からスタートしている。

その上で、この分子の特異性、活性、そして構造解析についてのデータ(ナノモルレベルの阻害剤に仕上がっている)を示した後、すぐに骨髄性白血病株(AML)での検討に入り、ほとんどのAML株で増殖を止めることができること、特に白血病の幹細胞活性が低下すること、そして正常の血液幹細胞にはほとんど影響がないことを示している。

この効果は、Mycや P1など、AMLの増殖や分化に関わる様々な遺伝子のmRNAメチル化を阻害することで、翻訳率を下げ、結果として機能分子の発現を抑える結果であることを示している。

そして最後に、マウスにヒトAMLを移植する系でマウスに阻害剤を投与、単独では完治はないものの、生存期間を伸ばせること、また特にガンの幹細胞の感受性が高いこと、そして正常骨髄機能に影響がないことを示している。

白血病に関わる人にとってはようやく全貌が示されたかと言う感覚があると思うが、実際に読んでみて、臨床応用となると、さらに工夫が必要かと言う印象を持った。まず、投与量がマウスだとしても50mg/kgというのは多い気がする。また、単独投与で治験していいのかも気になる。もし幹細胞をより強く抑えるなら、他の薬剤との併用を最初から狙ってもいいように思う。そして何よりもSTORMが一人勝ちになるかはわからない。最初紹介したレビューによると、MTTL3阻害剤を目指しているベンチャーが6社もあり、おそらく大手製薬でも開発が進んでいる可能性が高い。とすると、より高い親和性を持つ薬剤がこれから発表される可能性もある。

患者さんからみると嬉しい競争だが、現段階で重要なのは、薬剤の特徴を活かしたプロトコルの作成で、治験がどう行われるのか、それが楽しみだ。

2021年5月5日

今でこそギリシャはEUのお荷物になっているが、アルファベットの発明は言うに及ばず、イオニアの哲学から、アリストテレスまでヨーロッパ文明全体の基盤になってきた。個人的に面白いと思うのは、アルファベットが発明され、イオニア哲学が花開いた同じ時期に、ギリシャ哲学と並んで、ヨーロッパ文化の2本柱になるキリスト教のルーツ、ユダヤ教が誕生していることだ。近代科学が誕生したのがなぜ17世紀のヨーロッパなのかを考える時にも、極めて重要な鍵だと思っている。

不思議なことに、我が国ではキリスト教と比べると、ギリシャ文明はあまりポピュラーではない。しかし、新自由主義や資本主義に代わる新しい仕組みが問われ始めた今、例えば柄谷行人さんが「哲学の誕生」に書かれているように、イオニアの自由な思想状況を支えた誰も支配しない経済イソノミア

このギリシャ文明を用意したのがヘラディック時代と呼ばれるエーゲ海先史文明で、有名なクレタのミノア文明や本土のミケーネ文明、ギリシャ本土のヘラディック文明、そしてキクラデス諸島のキクラデス文明などがBC2500-1000にかけて栄えた。

今日紹介するスイス、ローザンヌ大学とギリシャ、トラキアにあるデモクリトス大学からの論文は、まさにこのエーゲ海先史時代の3つの文明の遺跡から出土した人骨からDNAを解析して、それぞれの文化の関係をゲノムから解析した研究で5月13日号のCellに掲載された。タイトルは「The genomic history of the Aegean palatial civilizations(エーゲ海宮殿文明のゲノム史)だ。

文明が交差した東ヨーロッパから西アジアの遺跡から出土した人骨のゲノム研究は最近急速に進んでおり、このHPでもミノアとミケーネが同じゲノムを持つ人により支えられたことを示した研究について紹介したことがある(https://aasj.jp/news/watch/7203 )。この研究はこの範囲をもう少し広げて、エーゲ海文明の初期青銅器時代と中期青銅器時代を代表する人骨を、クレタ島、キクレデス島、ギリシャ本土から回収、ゲノム解析を行い、これまで集めれられたゲノムデータ、および現代人のゲノムと比較し、それぞれの関係を調べている。

おそらくこのような研究の焦点は、いつギリシャ文明がインドヨーロッパ語と触れるのかと言う問題になる。詳細を全て割愛して、結果をまとめると以下のようになる。

まず、ゲノムデータを多次元解析して、ここのゲノムの関係を調べると、今回解析された前期、中期青銅器時代のゲノムは、現代ギリシャ人も含めて、完全に一つの集団に含まれる。 これまで調べられた後期石器時代ギリシャ人から現代ギリシャ人まで、ゲノム構成が徐々に変化する過程が追跡できるが、アナトリア地方(トルコ地方)の新石器時代人のゲノムに、イラン・コーカサスの狩猟採取民ゲノム、およびヨーロッパの狩猟採取民ゲノムが流入し、その比率が高まる過程として捉えられる。 特に、ヨーロッパの狩猟採取民型ゲノムの比率は中期青銅器時代に増大し、現在までほぼ同じ比率で続いている。 このイラン・コーカサス型ゲノムと、ヨーロッパ狩猟採取民型ゲノムの流入パターンを手がかりに、エーゲ海文明を担った人の歴史をモデリングすることができる。 以上のデータから、最も高い確率のシナリオは以下のようにまとめられる。

エーゲ海文明は、基本的にアナトリア地方から移住した石器時代の先祖が築き上げてきた。 青銅器時代にかけてまずイラン・コーカサス狩猟採取民のゲノムが流入し、初期青銅器時代のエーゲ人が形成される。 その後、インドヨーロッパ語の起源であるウクライナ地方のステップ人との交流が起こり、この時ヨーロッパの狩猟採取民ゲノムもエーゲ人に持ち込まれる。 このステップ人との交流が、言語も含め新しい中期青銅器文明を形成し、そのまま現代ギリシャへと続いている。 要するに、ギリシャは、他の文明との交流を通して、しかし支配されることなく、独自の文明を形成したと言う話で、ギリシャ人の誇りにしていい話だと思う。また、考古学的にも、新しい視点が多く得られるだろう。これまで、エーゲ文明については、あまり勉強せず博物館でボーッと眺めるだけだったが、この論文のおかげでもっと楽しめるようになるだろう。

我が国も、文化交流を通して独自の文化を形成してきた。特に文字になると、世界に誇っていい。是非、この視点で我が国のゲノム史も解明して欲しいと思っている。

2021年5月4日

自閉症の科学再開の手始めは、マスク着用についての論文で、一般の人にも理解しやすいテーマだった(https://aasj.jp/news/autism-science/15523 )。

これに対し、今日から何回かに分けて紹介したいと思っている領域は、自閉症スペクトラム(ASD)のゲノムについての研究領域で、おそらく、日々ASDと向き合っておられる臨床の先生方でも理解しづらい領域だと思う。それでもこの分野は最近急速な進展を見せており、ASD理解には避けては通れない。そこで、この分野の進展をできるだけわかりやすく紹介して、この進歩を感じ取って欲しいと思っているが、はっきりいって自信はない。わかりにくい点があれば、遠慮なくメールで質問して欲しい。

さて、今回のコロナ禍が始まったばかりの頃、「自閉症とゲノム」と言う講義を配信した(https://www.youtube.com/watch?v=wVrq5COGwcY&t=427s )。今回はこの時紹介した論文から始めようと思っているが、このYouTubeを見ていただいた北山さんから、「自閉症は遺伝子の多様性とごまかしてみても、変異体なのですね 」という、胸にグサッとくるコメントをもらった。

考えてみると、ゲノムにしても遺伝にしても、生物の違いを追求する学問で、いくら差別的な言い回しを避けようとしても、この領域では区別や差別を避けて通れない。かわりに、ASDを遺伝的に区別する研究の意義をよく説明していく以外方法はない。

ASD に限らず、今の医学で、病気に関わる遺伝子の変化を発見することの意味は大きい。例えばガンを考えて見よう。普通、身体の細胞はむやみやたらと増えないように制御されている。ガンではこの制御が効かない点で、普通の細胞と区別 区別 区別 区別 区別

ガンと比べると、ASDは、脳の神経ネットワーク形成というまだまだ科学及ばない領域の多い超複雑な過程の結果として現れる変化だ。だからこそ、確実な区別、すなわち遺伝学的な違いを求め、それを手がかりに複雑な過程を攻めることが重要になる。また、ASD発症に関わる具体的遺伝子が少しづつわかってくると、ASDの違いが脳発生の早い時期から見られることがわかってきた(これについてはこのシリーズで紹介していく)。

さて、ここまでASDのゲノムや遺伝子といった言葉を使ってきたが、少し説明が必要だ。一般的には遺伝子やゲノムと聞くと、親から子へと伝わる遺伝情報を思い浮かべるのが普通だが、ASDの発症に関わる遺伝子というとき、必ずしも親から子供へと伝達される遺伝情報を意味しない。すなわち、ガンと同じように、患者さんだけで新たに起こった変異(de novo変異)がASDの発症に大きな役割を演じていることが最近わかってきた。

もちろんAutism(自閉症)という診断名を提唱したカナーが述べているように、ASDの患者さんと同じ性質は親にも見られることが多く、また一卵性双生児でASDになる一致率は、10倍以上高まることから、親から子へと伝達できる生殖細胞レベルの遺伝要因が関わることは間違いがない。

事実、ゲノム研究が可能になった最初の頃の研究は、ほとんど親から子へと伝わる生殖細胞系列の変異に焦点が絞られていた。しかし最初のゲノム研究からASDと相関するとして発見された多くの変異は、ASDに特異的とは言えない変異が多かった。すなわち、正常人にも一定の確率で見られるため、変異というより、人間集団に見られる多様性の一つと考えることができる。そのことから、普通に見られるという意味で、コモン変異と呼んでいる。

ただ最近では、親から子へと伝わるコモン変異だけではASD発症には至らず、ASD発症を後押しする新たに起こった遺伝子変異が、ASD発症に必要ではないかと考えられるようになった。このような変異は稀にしか起こらず、普通、正常人では見つからないレア変異だ。

両親兄弟には存在しない変異がどうしてASDで見つかるのか不思議に思われるかもしれない。ただ、先に述べたガンのケースと同じで、母親の卵子、父親の精子ができる過程で起こる突然変異は、子供だけにしか現れないし、受精後でも早い段階で起こった突然変異は、多くの細胞に影響を及ぼし、結果として個体レベルで異常の原因になる。事実、このような変異はASD に限らず、多くの遺伝子の病気で見ることができる。ぜひ、親から子へと遺伝する病気と遺伝子の病気とは、必ずしも同じでないことを覚えておいて欲しい。

ではこのようなレア変異の重要性はどうしてわかってきたのだろうか?

実はこの背景に、ゲノム解読コストが下がり、病気の有無にかかわらず、詳しいゲノム解析が行われた人の数が急速に増加したこととがある。すなわち、調べる対象者の数を増やせば、当然稀なレア変異が見つかる確率は上がる。

これをフルに利用して、両親や兄弟には存在せず、ASDの子供だけに存在するレア変異を探索したのが、これから紹介するマサチューセッツ工科大学を中心に様々な研究機関が参加して行われた国際研究だ(図1:なおこの論文はウェッブサイトで完全に公開されているので、図などはぜひ参考にして欲しい。https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7250485/ )。

この研究では、遺伝子の中でも身体の中で働くタンパク質に翻訳されている遺伝子(エクソームと呼んでおりゲノム全体の5%程度)だけに焦点を当てて、ASD発症に関わりそうなレア変異を探している。

このためには、多くのASD患者さんのエクソームを親兄弟のエクソームと一緒に解読して、ASDだけで見られる変異を探す必要がある。この論文ではなんと1万人以上のASD患者さんと、2万人の正常人を調べ、ASDだけに見られるレア変異を探索している(私のような引退科学者にとって、これほどの数の人の遺伝子配列を解析できると言うだけで感動してしまう。正直なところ、この進歩に頭を追いつかせようと毎日青息吐息で走り続けているが、いつまでもつだろうか?)。

このような大規模解析を行うと、病気とは関わりなく親兄弟にはない新しい変異を見つけることができる。すなわち、私にも、あなたにも、このようなde novo変異は必ず存在する。だからASDで見つかったからといっても、それがASD発症に関わるかどうかはわからない。そこで様々な条件を加えて、最初のリストからASD発症に関わりそうな遺伝子に絞るコンピュータ上の作業が必要になる。例えば、他のASD患者さんで繰し同じ遺伝子の変異が見られる場合はASD発症に関わる確率が上がる。

この研究では、様々な条件をコンピュータで検討して、ASD発症に関わる可能性が9割以上という遺伝子を102種類特定している。このうち60の遺伝子は、これまで関連が指摘されたことがないということから、1万人以上の対象者を調べる大規模研究の重要性がよくわかる。

しかし102種類の違う遺伝子の変異がリストされるとは、多すぎないかと心配になる。同じ自閉症が現れる病気でも、MECP2遺伝子のde novo変異で起こるレット症候群(例えばhttps://aasj.jp/news/watch/6414 を参照して欲しい)では、同じ解析を行えば、必ず原因遺伝子はMECP2に収束してくる。一方、臨床的な自閉症症状の有無だけを条件に探索を行うと、102種類もの遺伝子がリストされることは、ASDが実に多様な状態、まさに自閉症スペクトラムと考えられていることと一致する。

しかし、この研究で明らかになった102種類の遺伝子は全てASD発症に関わっているのだろうか?

実を言うと、この論文から明確な答えは得られない。ただ、いくつかの理由から、全てとは言わないまでも、かなり多くの遺伝子が実際ASD発症に関わっているのではと結論している。

理由その1 、

リストされた遺伝子の多くが発生の初期に脳で発現している。しかも、神経発生の遺伝子のスイッチを調節する遺伝子が半分以上を占め、残りの遺伝子も神経同士のコミュニケーションに関わる遺伝子が多い。この結果は、これまでASDが脳発生での神経ネットワーク形成異常で発生すると言う考えと合致する。

理由その2

細胞レベルでこれらの遺伝子の発現を調べると、抑制性神経細胞や、興奮性神経細胞に強い発現が見られる。これもASDが脳神経細胞の以上であるとする考えと合致する。

理由その3

リストされた遺伝子の多くは、他の精神疾患でも本人に新たに起こった変異として特定されているケースがある。

他にも、これらの遺伝子のASD発症への関わりについて、様々な証拠を提出しているが、これらは全て状況証拠だ。すなわち、せっかくゲノム解析からASDの発症に関わる可能性のある遺伝子を選び出せても、一つ一つの遺伝子の機能から分かりやすいシナリオを皆さんに示すことは、これほど脳科学が進んだ現在でも難しい。結局「レア変異はコモン変異より直接的にASD発症に関わる可能性が高い」ことを示して、論文は終わっている。

では、このような遺伝子の機能を推察し、自閉症との関わりの解明を目指して、少しでも前進するにはどうすればいいのか。次回は、この問題に取り組んだ論文を紹介しながら、自閉症のゲノム研究を見て見よう。

2021年5月4日

エーザイのAβに対するモノクローナル抗体薬は、現在FDAをはじめとする世界各国の医薬品審査機関に認可申請中と聞くが、Aβを抗体で掃除してしまおうと言うアイデアは古くから存在し、それを目的にした多くの薬剤が開発されてきた。ただ、アルツハイマー病の薬剤開発の難しさから、エーザイの抗体薬を残して、ほとんどの抗体薬が挫折した状態だった。その意味で、よく諦めずにここまでこぎつけたとエールを送りたいが、おそらく先にはまだまだハードルが待ち受けているだろう。

ただこのような治療が現実味を帯びると、それが引き金になって、様々な観点からAβ抗体治療の検討が始まると期待できる。今日紹介するバージニア大学からの論文は、まさにそんな例だろう。タイトルは「Meningeal lymphatics affect microglia responses and anti-Aβ immunotherapy(髄膜のリンパ管システムはAβ免疫治療に対するミクログリアの反応に影響する)」で、4月28日Natureにオンライン掲載された。

脳内にリンパ管システムが存在することが発表されたのはついこの前(2013年)のことで(https://aasj.jp/news/watch/608 )、このシステムが睡眠中の脳の老廃物の排出に関わることを知って本当に驚いた。当然の帰結として、アルツハイマー病(AD)など変性タンパク質が蓄積する病気は、この老廃物排出システムの影響を受けると考えられる。

この研究では、ヒトAβを過剰発現させたADモデルマウスの髄膜リンパ管システムを精査し、高齢にになるとリンパ管システムが障害され、その程度に比例してAβの蓄積が見られることをまず確認している。正常マウスではリンパ管の変化は少ないことから、Aβの蓄積はリンパ管にも障害を与え、その結果またAβ沈着が促進すると言う、悪いサイクルが進むことを発見した。

モノクローナル抗体治療が現実味を帯びる前なら、これで話は終わっていたと思うが、このグループはタイムリーにも抗体治療の効果と、髄膜リンパ管の機能の関係を調べている。リンパ管除去には、網膜異常血管の除去に使われるビスダインを、血管ではなく脳脊髄腔に投与、リンパ管をラベルした後、光を当てて除去する方法を用いている。この方法では、他の脳内リンパ管や血管はそのまま、髄膜リンパ管だけが障害される。

この方法でADモデルマウスのリンパ管を除去すると、抗体投与によるAβの除去効率が著しく低下し、認知機能の低下も促進されることを示している。ただ、最初考えたように単純に老廃物排出が上がるのではなく、リンパ管の機能が存在することで、血管から髄液腔への抗体の浸透が高まることを明らかにしている。

Single cell RNAsequencingを駆使して、この変化が、リンパ管が障害されることで、ミクログリアが活性化されることによる可能性を示唆しているが、これについては検討不十分だろう。

重要なのは最後に抗体を投与すると同時にリンパ管形成を促すVEGF-Cを産生するウイルスベクターを投与する実験を行い、リンパ管内皮が刺激されることで、ミクログリアの活性化が抑えられ、Aβの蓄積量が低下することを示している点だ。また、ApoEを含む、様々なアルツハイマーリスク遺伝子がリンパ管にも発現が見られることから、Aβ抗体投与単独ではなく、様々な方法でリンパ管の機能を高める治療が必要になることを示唆している。

抗体薬ができたとしても、ADは長丁場の病気だ。是非様々な挫折を経て世に出た抗体薬の効果を高める治療法がもっともっと開発されることを期待する。

2021年5月3日

うつ病に処方される薬剤のトップは、脳でのセロトニンの再吸収を抑えて局所濃度を高めるセロトニン再吸収阻害(SSRI)だが、投与初期にはセロトニン分泌を抑え、グルタミン酸分泌を上昇させるため、自殺願望を逆に高めてしまうなどの問題がある。これに対し、ケタミンの1回投与でうつ病が改善することがわかり、しかも脳ネットワーク再プログラムまで誘導できることがわかり、新しい薬剤開発を目指す機運が高まっているように思う。

今日紹介するカリフォルニア大学デーヴィス校からの論文は、幻覚剤の受容体として知られている5-hydroxytryptamine 2A receptor (5-HT2AR)の刺激を特異的に検出する方法を開発して、幻覚剤の化学的共通性を調べるとともに、新しい抗うつ剤の可能性を示した研究で5月13日号のCellに掲載された。タイトルは「Psychedelic-inspired drug discovery using an engineered biosensor(デザインされたバイオセンサーを用いた幻覚を誘導する薬剤の発見)」だ。

5-HT2ARは名前の中に見られるトリプタミンから分かるように、自然に存在する幻覚剤の受容体として知られており、統合失調症に処方されるクロザピンや、幻覚剤として有名なLSDもこの受容体を刺激できることが知られている。

この研究では5-HT2ARがセロトニンなどの刺激を受けて構造変化を示したときに蛍光を発するように改変し、これを細胞やマウス脳に注射し、リガンドによる活性化を検出できるようにしている。もちろん、5-HT2AR刺激をCaの流入などで調べると言うことは可能だが、受容体特異的ではない。また、様々なリガンドが同じ受容体を様々な程度に活性化することを考えると、このような方法が必要になる。

この改変受容体を導入した細胞や脳スライス(立体培養)を用いて、これまで5-HT2ARを刺激することがわかっている幻覚剤などに対する反応を調べ、期待通りセロトニンをトップとして、様々な化合物の作用を検出できること、またLSDなども直接5-HT2ARに働くことを確認している。また、電気刺激で誘導したセロトニンに対して、このセンサーが正確に反応することも示している。

次に生きたマウスの線条体、扁桃体、ラッフェ核、眼窩前頭皮質などセロトニンが関わる領域にこの受容体を導入して、 恐怖発作などの刺激に晒すと、詳細は省くが、それぞれの領域は異なるパターンの反応を示すことを明らかにしている。すなわち、セロトニンに対する反応は極めて複雑で、このようなセンサーを用いることでさらに詳しいネットワーク解析が可能になると考えられる。

次に、様々な薬剤や、化学的にデザインし直した薬剤を用いて、5-HT2ARの刺激と、幻覚誘導との相関を調べている。マウスの幻覚をどう確認するのか興味あるところだが、この研究では薬剤投与で首を動かして何かを探す動作を繰り返した場合、幻覚が誘導されたと判断している。

この実験系で調べると、このセンサーに反応する薬剤のほとんどは幻覚誘導作用があり、逆に幻覚作用があるとされてきた薬剤は、一定レベルの5-HT2AR結合性を示すことがわかった。

重要なことは、5-HT2ARに反応する薬剤が必ずしも幻覚を誘導するわけでないと言う点で、5-HT2AR に結合する化合物と共通性が存在し、しかも幻覚誘導性のない化合物AAZ-A-154を探し出し、5-HT2AR結合性化合物の中にも幻覚誘導性がない薬剤が存在することを示している。

こうして発見したAAZ-A-154はかなり有望で、この薬剤を用いてマウスのうつ症状を治療できるか調べると、一回投与で大きな効果があることがわかった。しかも、ケタミンと同じように、刺激により樹状突起のスパインの再構成が誘導できることから、新しい抗うつ剤として期待できることを示している。

結果は以上だが、この研究は完成したと言うより、新しいセロトニン科学の入り口が見えたと言う研究だ。素人なりに考えると、

まず、高感度でセロトニンに対する反応をモニターできる。感情に関わる行動にセロトニシグナルが関与していることを考えると、このセンサーを導入したマウスの価値は高い。 次に、5-HT2ARの反応と幻覚を切り離せることが明らかになり、5-HT2AR刺激による幻覚の生成機構を詳しく調べることができるようになった。 セロトニンへの反応が、脳の各領域で異なっていることが明らかになり、このパターンから、幻覚に必要な条件が明らかになる可能性がある。 などが将来の可能性として浮かぶが、まず何より、様々な化合物の今回デザインされたセンサーへの刺激強度と、それらの5-HT2ARの結合に関する分子構造解析が新しい薬剤開発の鍵になるだろう。いずれにせよ、副作用のない素晴らしい抗うつ剤ができることを願っている。

2021年5月2日

パーキンソン病(PD)の主症状は運動障害だが、病気の進行に伴い幻視など、幻覚症状がみられることが知られている。ドパミン補充療法の副作用ではと考えられた時期もあったが、現在はPDによる神経結合性の異常を基盤とした症状だと考えられている。

ただ、薬剤により誘導する幻覚は別として、幻覚を研究することは難しい。と言うのも、正常人のコントロールが得られないため、例えばPDで言えば、幻覚だけを病気から切り離して正常人と比べることが難しい。

今日紹介するローザンヌEPFLからの論文は、この課題をロボットを用いて皮膚に刺激を与えることで幻覚を誘導すると言うgood ideaを用いてこの課題をクリアし、PDでの幻覚の意義を調べた研究で、4月28日号のScience Translational Medicineに掲載された。タイトルは「Robot-induced hallucinations in Parkinson’s disease depend on altered sensorimotor processing in fronto-temporal network(パーキンソン病患者さんにロボットによって誘導される幻覚は前頭側頭ネットワークによる感覚運動プロセッシングの変化に基づいている)」だ。

スイスローザンヌのEPFLはスイス連邦工科大学ローザンヌ校の略で、瀬島和代・西沢立衛コンビ(SANAA)が設計した素晴らしい図書館がある大学だが、チューリッヒ工科大学と並んで、科学と工学が様々な形で絶妙に結びついた優れた研究を発表し続けている。何度かセミナーをしたが、科学が工学で、工学を科学で支え合う素晴らしい組織は見習うところが多いといつも感心していた。

この研究もそんな例で、正常人に薬剤を使わず。幻覚、特にプレゼンス幻覚と呼ばれる誰かがそばに立っていると言う幻覚を生じさせる方法の開発が基盤になっている。具体的には、右の人差し指と、背中に、別々のロボットアームで刺激を行い、この刺激のタイミングを変えることで、誰かが横に立っている幻覚を生じさせるロボットを完成させている。本当に起こるかどうか、経験してみないとわからないが、背中への刺激を、指への刺激から0.5秒程度遅らせることで、錯覚ではなく、本当に誰かが横に立っていると言うプレゼンス幻覚を、正常の人にも誘導できるらしい。

重要なのは指への刺激と背中への刺激のタイミングが長いほど、PHが現れやすくなる。すなわち、感覚のズレによって、現在の感覚を統合して現実を確認するプロセスが障害され、PHが現れるのだろう(と勝手に思っている)。すなわち、ズレを0にすることで、幻覚のない状態を作ることができ、幻覚のある状態と脳の活動を比べることができる。

この方法を使って、次にPD患者さんを調べるのだが、この時、日常生活で幻覚を感じることがあると訴える患者さんと、このような症状のない患者さんを選んで、ロボットを用いてプレゼンス幻覚(PH)を誘導してみると、もともと幻覚を感じることがあるPD患者さんの方が、自覚的PHが強く現れる。

次に、このロボット刺激をMRI撮影時でも可能なように設計し直し、PDとは異なる外傷性の幻覚に関わる脳領域と、時間をずらせて幻覚を誘導したときに特異的に変化する脳領域を比べ、PDによる幻覚の脳基盤を明らかにしている。

結論的に言うと、ロボットにより誘導されるPHも、脳障害で自然に発生する幻覚も、ほぼ同じようなネットワークの異常、すなわち下前頭回と中側頭回の結合が低下が基盤になっており、この結合が障害されるほど幻覚の発生が強まると言う結果だ。

脳科学的にはまだまだ調べる必要があると思うが、ともかく薬剤を使わず幻覚を誘導し、その強さを様々な病気で比べる方法が開発できたことになる。

PDは運動障害もまだまだ理解できていないことが多いが、工学と脳科学の融合は、他の症状理解にも役立つだろう。単純だが、興奮できる論文だった。

2021年5月1日

今回の新型コロナウイルス感染者についての報道を通してだれもが理解したのは、ウイルス感染に対する自然免疫や獲得免疫などの反応も、ウイルスを殺すだけでなく、組織の炎症を誘導するというコストが伴うという事実だ。その結果、ウイルスを除去できたとしても、炎症が一人歩きし、重症化してしまう。では、常に病原体に晒されている野生の動物でも同じようなコストを払っているのだろうか?

今日紹介するモントリオール大学からの論文はまさにこの問題の理解にヒントを与えてくれる研究で米国アカデミー紀要の3月号に掲載された。タイトルは「Primate innate immune responses to bacterial and viral pathogens reveals an evolutionary trade-off between strength and specificity (霊長目のバクテリアおよびウイルスに対する自然免疫反応は、免疫の強さと特異性の進化で起こった取引を示している)」だ。

この研究は、人間、チンパンジー、アカゲザル、そしてオリーブヒヒから末梢血を採血し、バクテリアの自然免疫刺激としてのLPS、TolR7受容体刺激分子gardiquimod、そしてウイルス刺激としての一本鎖RNAを末梢血培養に添加、それぞれに対する反応を、遺伝子発現を調べた、実験としては単純な研究だ。

あとは、発現遺伝子のパターン解析から、それぞれの種の自然免疫の差を炙り出すことになるが、詳細をすっ飛ばしてまとめると次のようになる。

人間やチンパンジー(霊長目)は、他のサルと比べてLPSやgardiquimod刺激後すぐに、強い反応を示す。 ただ、24時間経た時点で反応を見ると、この差は縮小する。これは、霊長類で初期の反応を抑制する仕組みが備わっているためと考えられる。 面白いことに、アカゲザルやヒヒでは、LPSは炎症反応の遺伝子群が誘導され、一方gardiquimodはインターフェロン関連遺伝子が強く誘導される。すなわち、バクテリアとウイルスを区別する能力が高い。 ところが、このような差は霊長目では縮小し、LPSにもgardiquimodにも同じような反応を示す。 主な結果は以上で、要するに猿から霊長目への進化過程で、病原体に関しては特に区別せず強く反応できる自然免疫システムが進化した。おそらく、寿命が大きく伸びた結果、病原体への素早い反応の必要ができたからと考えられる。

ただ、このままでは強い炎症という副作用があるので、24時間以降自然免疫を抑える仕組みを獲得はしたが、これがうまくいかないと今回のCovid-19のような重症化する例が出てしまうと言う話になる。

しかも悪いことに、同じ霊長目のチンパンジーと比べても、人間は特にインターフェロン反応性が高く、しかも免疫のCTLA4の共シグナル分子CD80の発現が高く、さらに高い病原体への反応性を獲得したようだ。その代償として、当然炎症やサイトカインストームといったコストを払わざるを得ない。

最近Covid-19が重症化するネアンデルタール人由来の遺伝子についての論文を紹介したが(https://aasj.jp/news/lifescience-easily/13992)、なぜ感染症が重症化する遺伝子を大事に維持しているのか不思議に思うかも知れないが、感染症に対する反応性を強めた結果が見えていると考えればいいのだろう。まさに、人間の進化は病原体との戦いであることを思い知る。