2023年1月3日

痛みで七転八倒すると言うことがあるが、痛いときに「痛い!痛い!」と喚きながら動いた方が少し痛みが楽になる気がするのは確かに経験する。実際、運動野に電流を通して刺激して痛みを和らげる治療も行われており、我々の感覚もまんざら間違いではない。

今日紹介するハイデルベルグ大学からの論文は、運動すると痛みが和らぐ神経回路解明にチャレンジした論文で、12月23日号 Science に掲載された。タイトルは「Layer-specific pain relief pathways originating from primary motor cortex(一次運動野から発する痛みを和らげる層別の回路)」だ。

この研究では、後ろ足の腓腹神経を切断したときの痛みや足裏を低温に晒したときの痛みを、一次運動野全体の刺激で抑えられることをまず確認し、そのあと、運動野の興奮性神経の活動で起こること、それも第5層および第6層の刺激が効果を持つことを明らかにしている。

作用のスタートラインがわかると、後は光遺伝学や回路トレースのテクノロジーを駆使して、運動野神経興奮が脊髄からの痛み感覚を抑制するのか神経回路を丹念に調べることになる。論文を読むと、時間や人手のかかる研究だが、現代のテクノロジーをもってすれば、確実に突き止められることがわかる。ただ、「丹念に回路を特定する」実験過程は全て飛ばして、明らかになった2本の回路をそのまま紹介する。

まず運動野第5層から投射する神経だが、運動野興奮神経は視床の不確帯と呼ばれる部分と、元々痛覚抑制作用が知られる水道周囲灰白質へと投射し、ここから脳幹の青班核やRostral Ventromedial Medullaという部分に投射し、ここから直接痛み感覚を抑えるシグナルが発生する。すなわち、運動野が興奮すると直接痛み感覚が上記の回路を経て抑制される。

次に運動野第6層の興奮神経は視床背内束核へと投射し、ここから側座核のGABA作動性神経へつながり、ドーパミンの分泌を変化させ、痛みによる環状のストレスを和らげることが明らかになった。

結果は以上だが、光遺伝学、電気刺激、回路トレースなど、現在神経科学で利用できるテクノロジーの完成度がよくわかる論文だ。とはいえ、これを全てこなして研究を完成させることは大変な仕事だ。そのおかげで、七転八倒することでなぜ痛みが和らぐのか少し理解できた。また、うまくいけば痛みを抑える新しい方法も開発できるかも知れない。

2023年1月2日

エフェロサイトーシスについては1度このブログで紹介したが(https://aasj.jp/news/watch/19743 )、マクロファージが細胞死が始まった細胞を見分けて組織から除去するプロセスのことで、これがうまくいかないと、死にかけの細胞により修復が遅れたり、炎症が起こったりする。勿論老化にともなうゼノリシスにも関わる。

エフェロサイトーシスは死にかけの細胞を区別するところから始まるが、これには健康細胞では細胞内にとどまっているフォスファチジルセリンが細胞膜上に出てくるので、これを BAI1 や TIM4分子が認識し、細胞の貪食を誘導することが知られている。このことからフォスファチジルセリンが老化予防のサプリとして売られている。

今日紹介するバージニア大学からの論文は、BAI1 や TIM4分子の細胞内シグナル経路をショートカットできるように遺伝子操作し、エフェロサイトーシスを高めることで、様々な炎症や組織障害を抑制するのに大きな効果があることを示した研究で、12月22日号 Cell に掲載された。タイトルは「Chimeric efferocytic receptors improve apoptotic cell clearance and alleviate inflammation(エフェロサイトーシスに関わる受容体キメラは死細胞の除去を高め、炎症改善する)」だ。 この論文の筆頭及び責任著者は米国で活躍している森岡さんで日本の研究者だ。

この研究の発想は極めてストレートだ。BAI1 が貪食とそれに続く処理機能を誘導するためには、フォスファチジルセリンと結合した後、ELMO分子、Dock180、そして Rac1 とシグナルカスケードが続くが、この中で反応効率を左右する ELMO分子との相互作用をスキップして、直接 Dock180 を活性化したら、エフェロサイトーシスを高められるのではと着想した。

そこで ELMO の Dock180 結合領域を BAI1 の細胞内ドメインに直接結合させたキメラ分子を作成し、これを試験管内で細胞に導入するとふぁごサイトーシスをなんと5倍に高められること、そして細胞の貪食だけでなく、貪食した細胞の処理も上昇するという、願っても無い効果があることを確認している。

その後、生体内でこのキメラ蛋白が機能することをゼブラフィッシュで確認した後、細胞特異的に発現を誘導できる系を用いてトランスジェニックマウスを作成している。

そしてこのマウスを用いて、組織障害後に発生する 1)腸炎モデル、2)肝炎モデル、そして 3)腎炎モデルを用いて、キメラ分子が炎症を抑え修復を早める効果を確かめている。全てのモデルで、組織内のエフェロサイトーシスが2−3倍に高まり、炎症性サイトカインの分泌を強く抑制、逆に炎症を抑える IL10のようなサイトカインの分泌を高められ、炎症を抑制できることを示している。さらに、組織に存在する死細胞の数を調べると、キメラ分子を発現したマウスではほぼ完全に死細胞が覗けていることもわかった。

この驚くべき効果のメカニズムを探るべく遺伝子発現を調べ、炎症反応が抑えられるだけでなく、ERでの蛋白質分解処理を高めて ERストレスを抑えていることを明らかにしている。すなわち、Rac1 によりアクチン系を活性化してファゴサイトーシスを高めた後、その細胞をスムースに処理するだけの細胞側の耐性が準備されていることを明らかにしている。

最後に、臨床応用を目指すため、BAI1 の代わりに TIM4 にELMO の Dock180結合部位を結合させた、少し小さな分子量のキメラ分子を作成、これをアデノウイルスに運ばせて、虚血による腎障害後の炎症を抑制できるか調べている。クレアチニンの上昇や、死亡率で見ても明確な効果が見られており、この発見が臨床にも応用可能であることを示している。

以上、細胞死研究は我が国の強い分野だが、新しい世代もしっかり育っていることがよくわかった。

2023年1月1日

「生命科学の目で見る哲学書」で現在取り組んでいるデビッド・ヒュームのまとめに時間がかかっている。ヒュームは経験論が陥る主観主義の罠を、因果性と蓋然性の概念を導入して克服した哲学者で、このアイデアは生命科学者から見て「ブラボー」と叫ぶしかないのだが、まとめるのが難しい。なんとか松の内の間にと考えているとき、今日紹介するカリフォルニア大学サンフランシスコ校からの論文に出会った。まさに、ヒュームが考えた因果性の経験についての脳科学が行われており、感心した。是非ヒュームの原稿にも使いたいと思う論文だ。タイトルは「Mesolimbic dopamine release conveys causal associations(中脳辺縁系でのドーパミン遊離が因果的関係を伝達する)」だ。

科学的因果性を少し忘れて考えて欲しいが、我々は日常の経験から様々な因果関係を抽出し記憶している。動物実験では、一種の条件付けも因果性の判断に入り、ベルが鳴って砂糖水を得る経験を繰り返すと、ベルと砂糖水に因果関係があると判断する。この二つのイベントの因果性の判断に、中脳辺縁系でのドーパミンが関わることが知られているが、従来はこの過程を、ベルの音による砂糖水への予測が生まれ、その予測の成否で記憶をアップデートして学習が進めると考ていた。すなわち、原因から結果を推定するのが脳の因果性判断のアルゴリズムだと考えられ来た。これは原因と結果の時間的関係を考えると当然の結果だと思う。

しかしこの研究は、結果から過去を振り返って原因を探るのが脳のアルゴリズムで、この過程に中脳辺縁系でのドーパミンが関わると仮説を立て、予測の成否から学ぶか、結果から原因を探って学ぶのかを、ベルと砂糖水の提供の仕方を様々に変化させ、ネズミの学習過程を記録するとともに、中脳辺縁系でのドーパミン遊離量を連続的に量る実験を繰り返して、区別している。

実際には、同じような実験はこれまで何度も行われ、予測に基づく因果性の学習仮説が形成されたはずなのだが、結果から学習する可能性をこれまで全く考慮していなかったため、区別するための適切な実験が行われていなかったというのが批判だ。

このようにどちらかを区別するための実験が全部で11種類考案され、全ての実験で、因果関係は結果から振り返って原因を探り学習することで判断されるという仮説が正しいことを示している。

実験を全部紹介するのは大変なので、2−3紹介しておこう。

これまでの実験ではベルと砂糖水の間隔は一定に保たれていた。すなわち、予測が当たるか外れるかが問題で、ベルが鳴ってからどこまで待って予測の成否を決めるのかなどの実験は行われなかった。しかし、砂糖水までの間隔が長すぎると、間違っていたと判断し、記憶はリセットされる。一方、砂糖水という結果から振り返ってベルという原因を探す場合、原因と結果の時間差の影響は少なく、100%確信がある場合はじっと待てる。実際、ドーパミンの反応を見ると砂糖水までの時間が長くても決して落ち込まず、一定のレベルを維持するので、後者の可能性を支持している。

ベルと砂糖水の間隔は同じでも、学習後砂糖水が来ない、あるいはベルの後砂糖水が何回も来るという設定の実験も行っている。この場合砂糖水が来ないと予測型学習では確信が低下するが、結果から振り返る場合、いくらベルが鳴っていても、砂糖水が出ない場合は学習効果にほとんど影響はない。一方、褒美が何回も来る場合は逆で、砂糖水が何回も来てしまうと振り返り学習の確信は低下するが、期待型には何の影響もない。この実験でも、行動やドーパミンの反応は全て、振り返り型学習仮説を支持している。

ベルの後に異なるベルの音が鳴って、その後砂糖水が出るという課題の学習では、過去を振り返ると2番目のベルは1番目のベルにより鳴ると学習しており、最初のベルで砂糖水が来るという学習は、ドーパミンを光遺伝学的に抑制しても変化しない。

実験が複雑で、説明がわかりにくかったとお詫びするが、要するに私たちは因果関係について、原因から未来を予想することで学習するのではなく、結果から過去を振り返って学習していることを示している。

我々は原因と結果というと、時間関係が厳密に決まっていることを知っている。すなわち、結果が先にあることは決してない。しかしこのように、脳のアルゴリズムが常に結果から始まるとすると、最初から結果と原因の時間の逆転が起こっている。それでも因果性がはっきり学習できる場合はいいが、そうでない場合、世界という結果についての様々な神話に見られる原因論のような、自由な観念に委ねることになってしまう。私たちの脳はそのように出来てしまっているのだ。この点については、ヒュームも看破していたはずで、是非ヒュームとともに最後議論したい。

2023年1月1日

皆様、明けましておめでとうございます。AASJも今年で節目の10周年を迎えます。それだけ私たちも年をとったと言うことですが、事務所の維持を支援していただける間は、老体にむち打ってでも続けていきたいと思っています。

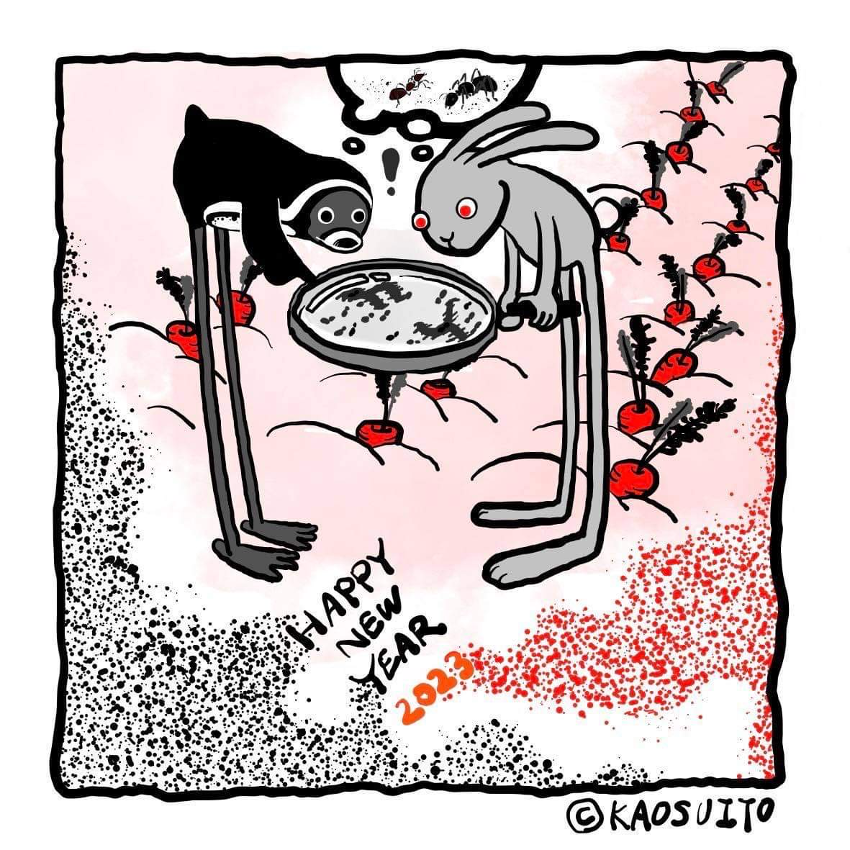

さて今年も伊藤カヲスさんにデザインしてもらった素晴らしい年賀状を添付します。AASJのシンボル、フンボルトペンギンと、今年の干支ウサギが、目の前で起こっている現象について議論しているところです(なぜアリかというと、アリや長い足のイメージを繰り返し使っているサルバトーレ・ダリから、この絵のヒントを得たからだそうです)。メンバーの里美は今年は年女になりました。論文ウォッチでは、この絵のように二人三脚で様々な情報を皆様に伝えていきたいと思います。

さて、新しい年を迎えたとは言え、ウクライナ戦争、コロナ禍と、昨年からの課題は2023年にそのまま重くのしかかっています。プーチンの起こしたウクライナ戦争を見ると、「道徳的判断は理性から引き出されるのではない」と18世紀に看破したヒュームを思います。確かにロシアの言い分を聴けば聴くほど、この認識は当たっていることがわかります。おそらく最近の脳科学も同じ意見ではないでしょうか。このように理性による道徳が存在しないなら、人類は滅亡の淵に立たされているのではと暗澹たる気持ちになります。ただ希望もあります。ヒュームは、少し前にガリレオから始まった科学が、全く新しい人類共通の理性を獲得する可能性があることには思い至らなかったようです。私は、人類滅亡が防げるとすれば、それは科学が示す人間の理解を起点にするしかないと思います。

幸い、昨年のノーベル賞はドイツ・マックスプランク人類進化研究所のペーボさんが受賞しました。ペーボさんの研究により、私たちは生殖を通してゲノムに残される人類交渉の歴史を知ることになりました。特に論文ウォッチで紹介したReichらの論文は、ロシア語も含むインドヨーロッパ語のルーツがアルメニアで、そこからウクライナ地方にわたった後、ロシアも含めヨーロッパ全体に伝搬したこと、そしてこの過程にウクライナ地方ヤムナの人たちのゲノムが、ヨーロッパ全体に拡がったことを見事に示しました。このように、世界は皆兄弟ということが、科学により実感できる時代が来ています。この科学的事実を起点に、ヒュームやスピノザが夢見た自然道徳の手がかりが得られれば、本当の平和が実現できるかも知れません。その時、おそらくペーボさんは世界を救った科学者の一人として名を残すのではと思っています。

2022年12月31日

今年は大晦日になってしまいましたが、2022年に発表された論文の中から印象に残った研究を振り返りたいと思います。基本的にはScienceが発表している、今年の科学10大ニュースを中心に、Zoom参加者と杯を片手に話し合いたいと思います。

是非直接参加したいという方は、メールで連絡ください。Zoom URLをお送りします。

それ以外の方はYouTubeでも配信します。

うまく配信が出来ないようです。申し訳ありませんでした。

https://www.youtube.com/watch?v=GlyZgVQcMU0

2022年12月31日

意外なことや例外は科学の世界にいくらでも存在するのはわかっているが、いつも思うのは、例外に出会ったとき、間違いと片付けずに、その現象を調べてみる人がいることだ。私の記憶に一番残っているのは、βカテニンで、カドヘリンと協調して接着斑形成に関わることが明らかになった頃、βカテニンを認識する抗体が核も染色していることが気になって、専門家に聞いたことがある。その時の答えは、抗体のアーティファクトということだったが、その後 βカテニンの核移行は Wntシグナルの重要な過程であることがわかり、この事実を核に新しい細胞生物学が再構成された。

さて、今日紹介するスタンフォード大学からの論文は、免疫学者ならおなじみの核内で様々な状況で生まれる RNA-DNA ハイブリッドを核に形成されるR-ループが細胞質に移行して自然免疫を誘導することを示した研究で、12月21日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「R-loop-derived cytoplasmic RNA–DNA hybrids activate an immune response(R-ループ由来の細胞質RNA-DNAハイブリッドが免疫反応を活性化する)」だ。

一般の人にとっては R-ループと言われても何のことかわからないと思う。転写によって生成された RNA と核内DNA がハイブリッドを形成するとき、RNA より長い DNA のハイブリッド形成しなかった部分が作る構造で、実際にはこの発見がイントロンの発見につながっている。免疫学では、このループ形成がクラススイッチ分子 AID の作用に必須であることが知られており、R-ループが様々な生物過程で積極的に利用されている一つの証拠になっている。ただ、これらは全て核内の現象で、R-ループは速やかに RNAse により解消され、核外に出ることはないと考えていた(私だけかも知れないが)。

この研究では、R-ループを認識して RNA を分解する RNaseH1 を蛍光標識して細胞を染めると、細胞質にもかすかな染色が認められることに気がつくところから始まっている。そこで、R-ループレベルを高めることが知られているヘリカーゼ、SETX や BRCA1 を阻害すると、細胞質の染色も強くなることから、Rループが細胞質に存在することが明らかになった。

これをさらに明らかにするために、核と細胞質を分離し免疫沈降を行い,細胞質内での R-ループ存在を確認した後、その RNA 及び DNA配列を決定し、細胞質に存在する R-ループは、まず核内で出来た R-ループが一定のプロセスを経て細胞質へと移行することを明らかにする。

しかし全ての核内 R-ループが細胞質へ移行する訳ではなく、配列からかんがえておそらく同じ DNA で、異なる転写がぶつかり合う convergent transcription の際に形成される R-ループが選択的に細胞質へ移行することがわかった。そして、様々なノックダウンや阻害剤を用いた研究から、このような convergent transcription 特有の物理的性質を持つ R-ループは RNaseH1 に抵抗性で、半減期が長いため、XPG や XPFエンドヌクレアーゼがリクルートされ、切れた断片が核膜の輸送システムを用いて細胞内へ排出されることを明らかにしている。

こんなことが起こると当然心配になるのは、細胞質に存在する安定な DNA-RNA ハイブリッドにより自然免疫系が活性化されることだが、実際 R-ループは cGAS と TLR3 により探知され、自然免疫が活性化され、炎症や細胞死が誘導されることを示している。

以上のことから、細胞質の R-ループが上昇するような遺伝子変異は当然、細胞の変性や炎症の元になることが考えられ、実際 HIV感染から細胞を守る SAMHD1 が欠損する Aicardi-Goutieres 症候群の病態はR-ループの量が上昇するためと考えられることを示している。

以上が結果で、一般の人には申し訳なかったが、私の頭の中では様々なメカニズムを勉強し直せる、一年を締めくくるにふさわしい論文だった。おそらく多くのまだメカニズムのわからない疾患の手がかりにもなると思う。

今年一年、ご愛読ありがとうございました。

2022年12月30日

専門家以外の人と話していても、最近ファスティングという言葉はかなり周知されるようになってきたのではと感じる。おそらくある程度のカロリーや糖質制限、運動などは、これまでも多くの人が心がけていると思うが、ファスティングまで登場するとなると、今度は選択に困るのではと思う。それぞれ効果や生理学が異なるので、一度、ダイエット、ファスティング、ケトン食、などについてまとめてジャーナルクラブをやってみるたいと思う。

いずれにせよ、このような方法も、その効果を確かめるためには治験研究が必要になる。特に新顔のファスティングについては、様々な方法があり、治験研究が多く行われているが、効果についてはまだ統一できていないことが多い。

今日紹介するイリノイ大学からの論文は、一日おきのファスティングと運動を組み合わせた効果を、脂肪肝で調べた研究で、いくつか面白いヒントがあったので紹介する。タイトルは「Effect of alternate day fasting combined with aerobic exercise on non-alcoholic fatty liver disease: A randomized controlled trial(一日おきのファスティングとエアロビックエクササイズの、非アルコール性脂肪肝への効果:無作為化対照研究)」だ。

この研究では、線維化は軽度だが、MRI で調べる肝臓内トリグリセライドで確定診断される非アルコール性脂肪肝の患者さんを80人リクルートし、ランダムに、何もしない、運動だけ、一日おきのファスティング(ADF: alternate day fasting)、そして運動と ADF のグループにわけ、3ヶ月後の肝臓内トリグリセライド(IHTG)への影響を、他の指標とともに調べている。

エクササイズは1週間に5日間、トレーナー監視の下に60分、トレッドミル、エアロバイクで行っている。ADFは、食べない日は夜だけ600Kcalの食事、それ以外の日は自由に食べる方法で行っている。

別に特別なこともない治験だが、いくつかの面白い結果が得られている。

一群20人の小さな調査だが、ドロップアウト率がエクササイズ、ADF 両方という最も厳しい群で0だったことで、非アルコール性脂肪肝というはっきりした診断があると、人間は努力することを示している。多分メタボぐらいでは強制力にならないのかもしれない。

IHTG という医学的指標を判断基準にしているが、エクササイズ/ADF群が期待通り最も高い効果を示し、平均で5%もトリグリセライドを低下させている。ただ、ADF も捨てたものではなく、4.1%の低下で、母数が少ないため両方行った群との有意差はない。トレーナーにコントロールされた運動を週5回というのは難しいことも多いので、ADFは最初に試してみる価値はある。

3ヶ月 AFDだけの群で見ても、特に脂肪を除いた体重は変化ないので、制限による筋肉退縮などは心配なさそうだ。

以外と運動だけというのは効果がなく、IHTG のみならず、メタボ(ウエスト、内臓脂肪)やグルコース代謝などの改善はほとんど見られていない。一方 ADF では、メタボの改善点、空腹時血糖改善、さらには A1cヘモグロビンまで改善している。

両方組み合わせる効果がはっきりしていたのは、インシュリン抵抗性指標で、今後さらに追求する価値はある。

以上が主な結果で、肝硬変になるかもしれないと考えると、ほとんどの人は節制をすることがはっきりしたので、このような日常の取り組みはどんどん取り入れればいいと思う。非アルコール性脂肪肝に対する ADF の効果についてでは否定的な研究も多いが、1日夜600Kcalの食事をとれるなら、多くの人が可能ではないだろうか。なにより、様々な摂生法についても、このレベルの治験を行ってほしい。

2022年12月29日

研究の中には、構想できてもサンプルを集めることがほとんど難しいため実現できない物がある。例えば深海生物などが思い浮かぶが、実際には正常人の組織なども、集めるのが難しいサンプルの中に入る。

今日紹介するシカゴ・ノースウェスタン大学からの論文は、52歳から82歳まで、実に45人の正常人の脳脊髄液を集めて、中に含まれる血液免疫系の細胞を single cell RNA sequencing で調べた研究で、集める仕組みを持っていること自体が驚きの研究だ。タイトルは「Cerebrospinal fluid immune dysregulation during healthy brain aging and cognitive impairment(正常の脳老化と認知障害の脳脊髄液免疫系の調節異常)」だ。

病気の場合は検査する中で様々なサンプルを集めることが出来るが、正常人となるとさすがに脳脊髄液を採取させてくれるボランティアはそうそういないと思う。この研究では、スタンフォード大学認知症研究コホートに参加したボランティアから脳脊髄液を採取しているが、このような参加者を得られたと言うことがこの研究の全てだと思う。

脳脊髄液に存在する全ての細胞を single cell RNA sequencing で解析しているが、存在する細胞のほぼ全てが血液細胞で、そのうち6割近くがT細胞で、この比率は高齢になっても安定している。しかしよく見ると、T細胞の比率は変わらなくても、CD74のような活性化マーカーは上昇していることが single cell RNA sequencing でははっきりわかる。さらに、キラー細胞活性を表すグランザイムなども高まっている。これまで、老化とともに自然免疫系が活性化されることは知られていたが、この結果は獲得免疫も活性化されていることを示している。

実際には、この分子にとどまらず様々な分子が老化とともに変化する。その中で最も特徴的なのが、アルツハイマーのリスク因子である APOE や APOC1 など、脂肪代謝に関わる分子が白血球で上昇している点だ。

そこで、年齢のどの時点が大きな転換点かを調べると、これらの変化のほとんどは78歳を壁にして大きく変化することがわかったが、特に抑制性T細胞と白血球での遺伝子変化が大きいことも明らかになった。

次に、アルツハイマーなどの認知症患者さんと正常高齢者を比べると、抑制性T細胞分化に関わる分子の発現が高まる一方、通常上昇している zAPOE や APOC1 が低下することも明らかになり、これまで知られる遺伝子リスクと完全に一致した。

また、遺伝子発現からT細胞と白血球が刺激しあっている可能性が示されたので、T細胞受容体配列を調べると、アルツハイマー病ではT細胞がクローン増殖している証拠が見つかった。すなわち、特異的T細胞が活性化され、キラー活性などを発揮することが認知症の背景にあることを示した。また、これらT細胞の発現するケモカイン受容体CXCR6は、ほぼ完全にアルツハイマー病でのみ見られ、さらにTauの蓄積と相関していることから、末梢血のT細胞が脳へこのシグナル系を介してリクルートされ、自己免疫に関わることを示している。

以上が結果で、これが本当ならCXCR6阻害によりアルツハイマー病の進行を遅らせる可能性が出てくる。研究自体は測定しただけだが、貴重なサンプルが集まると面白い結果が出てくる。期待したい。

2022年12月28日

抗原に反応するB細胞が発現する抗体遺伝子配列をなんとか決定できるようになったのは1980年代で、今でも覚えているのは、インフルエンザに対して最初反応していたV遺伝子が時間とともに突然変異を繰り返し、抗原への親和性を高める一方で、あるとき突然それまで全く隠れていた新しいV遺伝子がより高い親和性を示して、クローンが置き換わることを見事に示した Milstein の論文だった。

このような抗原に対するB細胞の選択が起こるのは、リンパ組織に形成されるのが胚中心で、これまでの研究で、抗原を長期に提示できる樹状細胞、T細胞、そしてB細胞ががっちりタッグを組んで、より高い抗原結合活性を目指して進化続けるマシナリーであることがわかっていた。そして、この目的のためには、胚中心の無関係のB細胞が入ってこないようしっかりガードされていると考えられてきた。

今日紹介するロックフェラー大学からの論文は、これまでの通説を覆し、胚中心は高親和性の抗体を進化させるマシナリーであることは間違いないが、常に外部からB細胞が入り込んで、既に存在しているマシナリーと競合を繰り返していることを示した研究で、今後、胚中心での過程の再検討を促す重要な研究だと思う。タイトルは「Clonal replacement sustains long-lived germinal centers primed by respiratory viruses(呼吸器系ウイルスにより感作された長期間続く胚中心でのクローンの置き換わり)」だ。

マウスにインフルエンザウイルスを感染させ、縦隔リンパ節の胚中心B細胞を追跡すると、半年にわたって反応が続いているのがわかるが、これまで考えられてきたように、一方的にV遺伝子突然変異が蓄積するわけではなく、一度低下してまた上昇、といった波が繰り返されることを確認している。

とすると、限られたB細胞クローンだけがそこで活動している可能性は低く、胚中心といえども他のB細胞の侵入がある可能性が高い。そこで、感染後胚中心が形成されたところで、胚中心B細胞が蛍光マーカーを発現するようにして調べると、感染により胚中心を形成したB細胞以外に、常に他のB細胞が侵入していること、しかし最初に胚中心に入ったB細胞だけでV遺伝子の変異が蓄積していることを明らかにする。すなわち、他のB細胞はパッセンジャーとして入っては消えしていることがわかる。

この新しいB細胞の侵入が感染による物でないことを示すために、正常個体と血管をつなぐパラビオーシスを行い、感染個体だけでなく、全く免役されていないB細胞も胚中心に入っては消えを繰り返していることを証明している。

重要なことは、こうして侵入するB細胞は、インフルエンザ抗原と反応しない点で、抗原提示細胞を中心にスクラムを組んで他の細胞が入れないというこれまでの考えは、少なくともインフルエンザ感染では否定される。

一方、抗原特異性が限られるトランスジェニックマウスからは、全く新しいB細胞の侵入はないことから、これらのB細胞は他の抗原に対するマシナリーが同じ胚中心で形成されることで、侵入した結果ではないかと考えられる。すなわち、胚中心は一つの抗原に限られるのではなく、実際には様々な抗原に対して形成されるが、一つの胚中心で多くの抗原マシナリーが競合していることになる。

ただ、しっかりとスクラムが組めると、そのマシナリーの寿命は長く、この実験ではこのような競合があるおかげで、インフルエンザに対する高い親和性や、複数のインフルエンザ抗原に反応できる抗体への進化が、数ヶ月にわたって維持できることがわかる。

以上、一つの胚中心で、異なる抗原に対するマシナリーの競争が起こっているというシナリオは、今後ワクチン設計も含めて重要な結果だと思う。

2022年12月27日

補聴器を使うようになってから、音も様々な音素を脳で再構成して聞いていることがよくわかるようになった。現在会話など一般使用と、音楽会など用2種類の補聴器を使い分け、設定もスマフォでこまめに行うことで、自分のイメージに合った音の世界を手に入れている。ただ、補聴器による補正は、機能が大きく低下したとは言え、まだ空気の波を感じられる段階で、これが出来なくなると現在では人工内耳を用いて、直接内耳神経を刺激する方法が用いられる。この場合マイクで拾った音を直接神経刺激に変えるため、音の世界がうまく表象できるようになるために時間がかかり、また個人差が極めて大きい。

今日紹介するニューヨーク大学からの論文は、ラットに人工内耳を設置して、聴力が失われる前の音の世界を人工内耳で表象する時、青班核を刺激することで機能回復が著明に早まることを示した重要な研究で、12月21日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Locus coeruleus activity improves cochlear implant performance(青班核の活性が人工内耳の性能を高める)」だ。

タイトルにある青班核というのは、脳幹にあるノルアドレナリン作動性神経の小さな集合で、脳を覚醒させる網様体賦活系の一つで、刺激を受けたときの覚醒し、さらに目がさえてくるのは青班核の働きだ。また、記憶や学習時に、どの刺激を選択するかにも関わっている。

この研究では、正常ラットにまず特定の音に反応する課題を学習させた後で、内耳を破壊して聴力を喪失させた後、人工内耳を挿入、これをケージに設置したマイクと連結させ、聴力を回復させている。これにより、蝸牛核など直接音が入る神経領域の興奮は誘導できるが、正常時に学習した課題をこなすためには時間がかかる。また、人間と同じように個体差も大きい。

いずれにせよ、トライアルを重ねると、学習した課題が出来るようになる。この過程に、音に対して反応し注意を向ける過程に関わる青班核が関わると考え、学習中の青班核の反応を調べると、最初は音ではなく課題での鼻の刺激や褒美に驚いて反応していた段階から、徐々に目的の音を聞き分けて褒美の反応にリンクさせる過程が観察される。すなわち、目的の音だけが青班核を活性化出来るよう訓練されることがわかる。

そこで、目的の音を聞いたときに、光遺伝学的に青班核を刺激して、目的の音と青班核の興奮をリンクさせると、人工内耳を通して課題が出来るようになるまでの時間が大きく短縮する。

最後に、聴覚を統合している領域全体の興奮を記録し、青班核の刺激により誘導された音の表象を調べてみると、青班核を刺激された個体だけ課題を遂行する過程での興奮神経と抑制神経のバランスがとれ、さらに多くの領域が反応していることが明らかになった。またこうして測定される脳の興奮パターンの指標と、課題遂行の成績は完全に比例する。

以上の結果は、青班核による指向性の誘導が、目的の音を他の音から区別して聞き取る過程に重要な役割を演じていることを明らかにするとともに、人工内耳に早く慣れるために青班核の刺激は有効であることを示している。青班核は小さいので、特異的に刺激は難しいと想像されるし、また投射は様々な領域に広がっているので、ランダムな刺激が他の行動に影響を持つ心配もあるが、臨床応用の可能性は是非進めてほしいと思う。

しかし、ラットの内耳に人工内耳を埋め込むことだけでも大変だと思うが、このグループの聴力に関する研究への執念が感じられる論文だった。