2020年4月30日

間質細胞などと書くと、なにか構造的に裏打ちしているだけに思えるが、実際には組織学的に同じ形態はしていても多様な細胞から構成されており、この多様性に支えられて組織形成や、炎症が起こる。例えば京大時代に研究していたリンパ組織の形成も、組織形成の場所に周りとは異なる線維芽細胞が生まれて初めて可能になる。組織形成だけでなく、炎症もそうで、炎症の場の広がりは、浸潤する血液細胞だけで決まるわけではなく、炎症を支える形に転換した線維芽細胞の出現が必要になる。

今日紹介するハーバード大学からの論文は関節腔を形成する滑膜組織というほとんど間質からできた比較的単純な組織の特徴を利用して炎症巣が広がる過程を解析した研究で4月22日号のNature にオンライン掲載された。タイトルは「Notch signaling drives synovial fibroblast identity and arthritis pathology (Notchシグナルは滑膜の線維芽細胞の個性を決め関節炎の病理変化を制御する)」だ。

いま人間の各組織のすべての細胞のsingle cell trascriptome 解析を行い体全体の細胞アトラスを完成させる計画が進んでいるが、おかげで線維芽細胞の多様性が続々明らかになっている。この研究でも、まずヒト滑膜組織から細胞を採取しsingle cell transcriptome 解析を行っている。

この解析を行うと通常多数の細胞集団が特定されるのだが、さすがに滑膜組織で、細胞の種類は少ない。しかし間質細胞は連続はしているが遺伝子発現で区別できる2種類と血管周囲の壁細胞に分類される。

この研究の重要性は、単純に3種類の線維芽細胞が存在するのではなく、壁細胞、滑膜下部組織、滑膜表面へと少しづつ異なる細胞が傾斜的に分布していることを示した点で、結局多様性も様々なシグナル依存的に形成されていることを示した点だろう。また、滑膜に関する限り血管周囲の壁細胞も同じ細胞系列といえるようだ。その上で、この通常のバランスが、リュウマチの滑膜では、滑膜下線維芽細胞が肥厚してくることを示している。

次にこの多様性を生むシグナルを探索し、Notch3とJag1がシグナルの中核を形成していること、さらに血管が発現するJag1やDLL4が線維芽細胞のNotch3を刺激すると、その線維芽細胞でもNotch3とJag1が誘導され、このJag1が隣のNotch3を活性化して、順々にシグナルがリレーされることを明らかにしている。普通Notchとそのリガンドは異なる細胞で発現して刺激して、それぞれの細胞の個性を確立するのに使われるので、このように細胞の個性を順番に変えるのに使われているのも面白い。

そして最後に、リュウマチ滑膜ではNotch3陽性線維芽細胞の割合が上昇していることから、リュウマチではこのシグナルが高まっていると考え、Notch3シグナルをノックアウトすることでリュウマチの症状が抑えられるか調べている。

結果は予想通りでどのように刺激が始まるかについては不明だが、ノックアウトや抗体によるNotch3 シグナル阻害で、マウスリュウマチモデルの関節症状が抑えられることを示している。

結果は以上で、血液系の細胞だけでなく、間質系の細胞もリュウマチ治療の標的になることを示した研究で、サイトカイン抑制と組み合わすと相加的以上の効果が期待できるかもしれない。

2020年4月29日

MERS, SARSそして新型コロナ肺炎(Covid-19)と、重症な肺炎を誘導するコロナウイルスの宿主細胞への侵入機構を比べてみると、MERSはインクレチンを切断するペプチダーゼDPP4、そしてSARS、Covid-19はアンジオテンシンを切断するACE2を使っている点で、我々が生活習慣病の治療に使っている分子と関わりがある。たまたまといえばそれだけだが、DPP4とACE2を進化過程で使うようになったのか、人から人への感染能力の進化を考える意味では面白い問題に思える。おそらく、他の動物での感染メカニズムと比べることで、今後この意味が明らかになるように思う。

一方治療に当たる医師の方では進化などと悠長なことは言っておられない。アンジオテンシン2を切断してアンジオテンシン1-7に転換するACE2は血管緊張のバランスを取っており、しかも高血圧治療の標的になっている。そこに新型コロナウイルスが割って入ってきたのだ。最初から、レニンアンジオテンシン系の薬剤(RA剤)がcovid-19の重症化に関わる、いや治療効果があるなど、様々な論文が報告され、学会も対応に追われた。最終的に、RA剤を中止する、あるいは新たに処方するエビデンスはないという声明が多くの学会から出されている。

ただこの声明を裏付けるためには、臨床的調査が必要で、論文の発表を待っていたら、武漢中央病院に入院した症例のデータがJAMA Cardiologyに、

そして武漢の多施設からのデータ解析を行った論文がCirculation Researchに、それぞれ発表された。

詳細を省いて結論だけを紹介すると、

最初の論文では、全入院症例1178例、うち高血圧患者さんが362例、そのうち115例が、アンジオテンシン阻害剤か、アンジオテンシン受容体阻害剤を服用していた。結果だが、重症化率、死亡率、いずれの指標でもRA剤使用グループで差が見られなかったので、RA剤を服用中の人たちには一安心という結果だ。

驚くことに、同じ武漢でも他施設に入院した3611例(内1128人が高血圧)について、死亡率を計算した研究では、高血圧患者さんのうちRA剤を服用していた患者さんの方が死亡率で3.7% vs 9.8%と予後が良かったという結果になっている。

結論としては、病院に入院するケースではやはり高血圧の比率が高いことがはっきりしているが、いずれの論文もRA剤が悪いという結果ではないので、covid-19感染を恐れてRA剤を辞める必要は全くないことがわかる。

一方、RA剤を飲んでいる方が予後が良いかについては結果が分かれており、今後の確認が必要だろう。現在進行形で多くの死者が出ており、論文はすぐに出てくるように思う。個人的には、致死率が極めて高い米国やイタリア、スペイン、英国と、比較的低いドイツやアジアの国の比較が面白いように思う。我が国でもすでに死者が300人を超えており、しっかりしたデータが集まるのではと期待している。

2020年4月28日

今年の日本国際賞はネアンデルタール、デニソーワ人のゲノムを初めて解明したスバンテ・ペーボさんに授与されることになった。お会いしたことはないが、彼が切り開いた分野から連日発表される驚きの論文のおかげで、引退後の私も随分楽しませてもらった。頭の中も十分アップデートしたおかげで、飽和に近づいたのか、最近は私もこの分野の論文を紹介することがなくなっている。

しかし解析された個体数が増え、情報処理技術は着実に進んでおり、解析の制度は着実に上昇している。今年も必ずあっと驚く論文が期待できるだろう。そんな中で今日紹介するデンマーク・オーフス大学と、ライプチヒのマックス・プランク人類進化学研究所からの論文は、古代人の化石だけに頼らず、現代人のゲノムに存在する古代人遺伝子断片を特定して、ゲノム進化を調べた地道な研究で4月22日号のNatureに掲載された。タイトルは「The nature of Neanderthal introgression revealed by 27,566 Icelandic genomes (27,566人のアイスランド人ゲノムに見られるネアンデルタール人からの遺伝子流入の性質)」だ。

古代人ゲノムが解読され、そのゲノムが我々ホモ・サピエンスの中に存在するという発見は今世紀の大発見だが、実際には数万年前のゲノムを現在のゲノムと比べているわけで、古代人と交雑して我々に流入したゲノムも我々の歴史とともに進化し、化石のゲノムとは当然変異しており、この方法だけでは流入した多くの古代人ゲノムが発見されないままで終わる。

この研究では、アイスランドで進んでいるデコード社による全ゲノム解読データを利用して、古代人ゲノムの流入がほとんどないアフリカ人のゲノムデータと比較して、現代人ゲノムの中かの古代人ゲノムを推定する方法を用いている。同じ方法はなんども使われてきたが、この研究では27,566人という多くのアイスランド人ゲノムを用いてこれを行なっている。我々のゲノムには1.5〜2%程度古代人ゲノムが含まれているが、どの断片を持つのかは個人個人で異なっており、調べられるゲノムの数が多いほど、多くの古代人ゲノム断片を集めることができる。そして何よりも、流入後に我々の先祖の歴史とともに発生した変異についても個別の断片について計算することができる。2万人ものゲノムを処理するだけでも簡単ではないはずだが、最終的に古代人ゲノム全体の半分近くを特定している。

論文のほとんどは、方法の検証に当てられているが、その中から面白い話だけをピックアップすると次の様になる。

古代人ゲノムの変異は近くのサピエンスゲノム断片とリンクして子孫に伝わるケースが認められ、我々のゲノムに統合されることで独自の進化を遂げる。 アイスランド人について言えば少なくとも6種類の古代人ゲノムが流入しており、中でも最も多いのがクロアチアビンジャのネアンデルタール人由来の断片。 デニソーワ人のゲノムが広く分布していることから、サピエンスがアフリカから出た直後に直接、あるいは間接(ネアンデルタールを通して)に流入したと考えられる。これはデニソーワ人もシベリア以西にも多く存在したと考えられる。 おそらく現代人に流入すると淘汰される相性の悪い遺伝子が存在しており、それは古代人ゲノムが全く見られない領域として残る。この様な領域はX染色体に多い。 ほとんどのゲノム領域はサピエンスに流入後、他の遺伝子と同じ様な速度で変異している。 変異のタイプを調べることで(例えばCからGなどなど)、特にネアンデルタール遺伝子で多い変異を眺めると、ネアンデルタール人は若い男性が年上の女性とペアを組んでいたと想像できる。 古代人ゲノムのなかで形質に直接関わる多型を特定できるが、例えば前立腺源の診断に使われるPSAに関わる変異などいくつかをのぞくと、直接進化に寄与したものは少ない。 これまでの研究で、現代人の形質に大きな影響を持つとされた遺伝子多型の多くは、今回の研究で確認できなかった。 などなど盛りだくさんだ。かなりアカデミックな仕事で、一般受けはしないと思うが、今後さらに数を増やし精度を上げることの重要性がよくわかる、この分野のウォッチャーとしては満足できる面白い論文だった。

2020年4月27日

COVID患者と濃厚接触した可能性が高くて、でも症状がないから自宅待機、後から発熱しても、

自分なら

1. 家族や猫ちゃんとのスキンシップは控えて、別室で過ごす。寝るのも別室。食事も別の部屋で食べて、食器は紙の食器に割り箸。ゴミは自分でゴミ袋に詰めて、次亜塩素酸をしゅっしゅしてから廊下に出して捨ててもらう。

2. アルコールと精製糖質の摂取を控えて(ま、できる範囲で(・_・;)食物繊維とタンパク質をしっかり摂取する。ストレスをハイボールやカップ麺やチョコレートで解消しないようにね。

3. 亜鉛、ビタミンC、ビタミンDなどの免疫力を上げる可能性のある薬やサプリメントを意識的に摂る。納豆や豆腐などの大豆製品を意識的に摂る(ニコチアナミンにちょっと期待)。しっかり寝る。

4. 体温と併せて酸素飽和度をこまめにチェックして記録する(パルスオキシメーターは自宅用を買いました)。トイレまで歩く程度で95%下回るようなら重症化しかけてるからとすぐに連絡して検査、対処をお願いする。

発熱や咳などの明らかにCOVID感染を疑う症状があるけど重症化の兆しはないから引き続き自宅待機しなきゃ、なら

5. 氷冷、カロナール、麻黄湯で対症療法する。

6. 肺の微小血栓による重症化予防に抗凝固剤、イグザレルト10mgを内服開始(血小板数が落ちてないことは前提)

7. TMPRSS2の阻害剤、カモスタットを600mg分3で内服開始(ナファモスタット注射の方がいいけどとりあえずこれで)

これだけやれば自宅待機中に重症化が一気に進む可能性は低いかなと期待する。

ただし、自宅待機に入る前に上述の内服薬は準備しておく必要がある。

これ、あくまでも医師である自分用の覚え書きです。お勧めしているわけではありませんのでご了承くださいね。

2020年4月27日

経頭蓋磁気刺激(TMS)は、脳の狙った場所に磁気により一定の周期の刺激を行い、領域内での神経結合を高めたり抑えたりする方法で、脳を操作する方法として実験に使われるだけでなく、難治性うつ病などの治療にも使われて、私もずっと注目してきた。うつ病の治療についてはこのホームページでも紹介した。

ただ、TMSを知った当時の新鮮な驚きが得られなかったためか、最近は紹介する機会が減っていた様に思う。しかし今日紹介するスタンフォード大学からの論文を読んで、うつ病のTMS治療も少しずつ改良が加えられ、信頼できる治療へ一歩一歩近づいていることを知った。タイトルは「Stanford Accelerated Intelligent Neuromodulation Therapy for Treatment-Resistant Depression (治療抵抗性のうつ病に対するスタンフォード式神経調節治療)」で、American Journal of Psychiatryにオンライン掲載された。

フォローしていないので、現在行われている方法と比べてどこが新しくなったのかは完全に把握しているわけではないが、

うつ病の場合左背外側前頭前野を標的にTMSが行われるが、この研究では治療前に、各患者さん個別に安静時機能的MRIを行い、神経結合性が低下している場所を標的にしてTMSを行なっている。 FDAで認められているθパルス治療は回路を回復させる必要量に達していないと考え、この研究では約5倍の量照射している。 一定期間の休憩を挟んで何回もパルスを誘導する方が回路回復効果があるとするそれまでの研究結果に基づいてTMSセッションを計画している。 などが、スタンフォード式のポイントだと思う。

プロトコルを眺めると、2秒間隔で1800パルスを照射した後、50分休み、また照射休憩、とセッションを10回も繰り返す。すなわち一日中治療にかかりきりになる。機械の能力としては1日に4−5人はさばけるかもしれないが、コストは高くなりそうだ。

しかし効果はてきめんでだ。この研究にはうつ病発症から20年近く経過し、現在うつ病治療の切り札と言われるケタミンも含め様々な治療法にも反応しなかった患者さんだ。そのうつ病の重症度を示す指標(MADRS)が、治療中に劇的に変化して、退院時にはほとんど正常化している。また、徐々に悪化が見られるが、寛解状態を5週間維持することができる。TMS治療がうまくいかなかった患者さんでも同じ様に調べているが、この治療では同じ様に反応する。さらに、自殺の危険性を察知するアンケート方式の調査でも、劇的な改善が見られる。一方、照射中に倦怠感を感じたりすることはある様だが、大きな副作用は全く認められない。

実際の患者さんを見ないで、グラフだけでは実感はないのだが、驚くべき効果を発揮する治療に思える。我が国でも、TMSを用いたうつ病治療は徐々に導入されているが、この方法の有効性がさらに確認されれば、重症例には使える様にすることは大事だと感じた。TMSおそるべし。

2020年4月26日

今日の日本経済新聞では新型コロナウイルスの感染感受性や、病気の重症度と相関する遺伝子を特定するためのゲノム研究コンソーシアムが始まったことが報道されていた(https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58510850V20C20A4EA1000/ )。ただ、この様なコンソーシアムはさらに精度の高い研究を目指す話で、感染者が300万人に達しようかという新型コロナではおそらく早い時期からゲノム研究は行われてきたと想像する。そう思って毎日、PubMed検索サイトで、Covid-19 and SNPとかGWASとかを検索しているが、今のところは明確なhitはない。少し範囲を広げて、covid-19 and genetic susceptibilityで検索すると、いくつかヒットするが、結局ヒトゲノムとの関わりがあるのはまだ3報しか発表されていない。

ゲノム研究とは全くいえないが、最も印象に残った論文はAmerical Journal of Tropical Medicine and Hygieneにオンライン掲載されたイランからの論文で、何と血を分けたそれまで全く健康だった兄弟三人が新型コロナに感染し、同じ様なコースで重症化し死亡したという症例報告だ。

残念ながらこれ以上のことは全くわからないが、家族性の存在はゲノム研究の重要性を示唆している。

もう一報はイタリアミラノからの論文で、ゲノム研究と言えば言えるが、まだ実際の患者さんとの相関は全く調べていない。今後ゲノム解析は重要になるのは間違い無いので、ともかく今わかっていることをゲノム研究の目で見てみようという論文で、イタリア国民についてのデータベースを用いて新型コロナウイルスが細胞に侵入する時に利用するACE2とTMPRSS2の肺での発現に相関する遺伝子多型を探索し、TMPRSS2の発現に関係するかもしれない多型が存在することを示している。この点については、大規模ゲノム研究が進むことで間違いなく、病気との関係で明らかになるはずだ。不完全なデータで、一種の火事場泥棒と非難する人もいるかもしれないが、それでも何でもやってみようとするミラノ在住の科学者の切実さを感じる論文だった。

最後の一報はオレゴン健康科学大学からの論文で、前の2報より重要性は高く、ウイルス抗原に対するキラーT細胞活性を決めている組織適合抗原(MHC)と、ウイルス抗原との結合係数をデータベースを用いて計算し、ウイルス感受性をMHCから説明できないか調べた研究だ。おそらく世界中で同じ試みが行われていると思うが、このグループが先陣を切った。新型コロナウイルスに対する抵抗力についていくつかのヒントが示されていたので紹介する。タイトルは「Human leukocyte antigen susceptibility map for SARS-CoV-2(SARS-CoV-2に対するヒト白血球抗原感受性マップ)」で、4月7日号のJournal of Virologyに発表された。

以前に紹介した新しいインフルエンザワクチンについての論文では、ウイルスに対する免疫にはキラーT細胞の役割が大きいことが示されていた(https://aasj.jp/news/watch/12433 )。実際、抗体を誘導するワクチンより、T細胞を誘導するウイルスペプチドで免疫するワクチンすら開発されようとしている。

この研究では、新型コロナウイルスがコードする10種類のタンパク質からできると想定される48,395種類のペプチドから、HLA-A,B,CそれぞれのMHCと結合して提示される可能性があるペプチドを32,257種類選び出し、現在得られる145種類のHLAそれぞれとの結合性を計算している。

結果は、多種類のペプチドと結合できるHLAから、ほとんどコロナ由来ペプチドとは結合できないHLAまで極めて多様であることが明らかになった。もう少しわかりやすくいうと、H+Aによって、ウイルス抗原を捕まえてT細胞を刺激する力が大きく違っていることを示している。もしウイルスペプチドと反応できないHLAタイプを持っていると、T細胞免疫が成立しないので大変だ。

ただ多くの人では6種類のHLA分子が存在しているので、それぞれが互いにカバーしてくれてあまり心配はないと思うが、今後実際の病状とHLAの関係がわかってきた時このデータは重要だ。

一方、少し安心できるデータもある。この研究では新型コロナウイルスから生じるペプチドと、一般的な風邪などで私たちが感染するコロナウイルスから生じるペプチドを比較して、564種類のペプチドが4種類の一般的コロナウイルス由来のペプチドと完全に一致するこをと示している。

この結果は、もし風邪などのコロナ感染ですでにT細胞免疫ができておれば、その一部は新型コロナの抵抗力として働くことを示している。この新型、旧型コロナ共通のペプチドと結合するHLAを計算すると、最も結合力の強いHLAの分布は嬉しいことにアフリカに多い。一方、ほとんどコロナのペプチドに結合できないHLAはヨーロッパ、中国 オーストラリアなどで頻度が高い。

この指標だけで見ると、日本は全て中庸で、これはアメリカも同じだ。ただ、このランキングは、多くのペプチドと結合できるトップ3、およびペプチド結合能のないトップ3のHLAの分布を示しているだけで、本当の抵抗力の分布は6種類のHLA能力の総和から計算できる能力がどう分布しているのか示す必要がある。

結果はこれだけで、実際の抗原提示実験は全く行われておらず、今後実際の免疫誘導実験系で、この結果は検証されていくと思う。その上で改めて、HLA感受性マップができることだろう。

多くの病気でそうだが、MHCはヒトゲノム多様性研究の原点で、しかも免疫に関しては最も重要な分子の一つだ。その意味で、この論文に続いて今後多くのMHC とコロナ感染の論文が発表されるだろう。この様な地道なデータをしっかり提供していくことが科学の使命で、その上でより精密な将来予測が可能になる。今は抗体検査だけが話題になっているが、この様な多因子を加えた推計学手法も磨いてほしいと思う。

2020年4月25日

私たちの子供の頃と違って、ほとんどの家庭にテレビやビデオがあり、乳児がいても、かなりの時間試聴されていると思う。とすると、私たちの世代と、テレビ以降の世代で、物心つく前の乳児期の経験はかなり違っている様に思える。

もしテレビがただの風景と同じなら、何の差も生まれないが、テレビやビデオ画面上での映像が物心つかない乳児にとって、風景とは全く違う内容を持つとすれば、その影響を知りたいと思う。

今日紹介するフィラデルフィアにあるDrexel大学からの論文は、米国で生活環境の幼児の発達への影響を調べる目的で追跡されている子供たちの中から2152人を選んで、乳児期にテレビやビデオ画面に興味を持つことが、性格にどのような影響を持つかを調べた研究で、4月20日JAMA Pediatricsオンライン版に掲載された。

研究は極めて単純で、12ヶ月時点で、保護者(92%は実の親で、他祖父母など)に、「お子さんはテレビを見ますか?」 と「お子さんと一緒に絵本を見ますか?」 と聞いた後、18ヶ月時点でもう一度「この1ヶ月を振り返って、1日何時間ぐらいテレビをみていますか?」 と聞く。

そして2歳児になった時、M-CHAT(日本語版:https://www.ncnp.go.jp/nimh/jidou/aboutus/mchat-j.pdf )で自閉症スペクトラム(ASD)様症状を示すか、あるいは将来のASDリスクを調べ、乳児期でのテレビの試聴や、保護者との遊びの時間と、M-CHATによる性格診断との相関を見ている。

結果は明瞭で、12ヶ月時点で、保護者がテレビやビデオを見ていると答えた子供は、より多くのASD様症状を示すが、ASDになるリスクスコアは変わらない。しかし、18ヶ月時でテレビを見ている時間とASD症状やリスクはほとんど相関がなかった。これに対し、12ヶ月時点で保護者と一緒に絵本を見たりする時間が長いと、ASD様症状は低下することもわかった。

以上をまとめると、

物心つく前にテレビを見る様になる子供は、ASDリスクが高まるわけではないが、ASD様の症状が現れる、すなわASD様の性格が現れる。 一方、保護者と一緒に遊ぶ時間が長いほど、この様な症状の出現を防ぐことができる。 18ヶ月を越すと、テレビを見ることとASD症状とは関係がなくなる。 くれぐれも間違わないでほしいが、1歳までにテレビを見る子供は、ASDのリスクがあるという話ではない。今の所言えるのは、私たち世代の経験したことのない乳児期のテレビという風景が、ASD様症状の出現と何らかの関係ありそうだという観察結果だけだ。もちろん、テレビが原因でASD様症状が出るとも、ASD様傾向を持つのでテレビに興味を示すとも結論できない。しかし、できる限りテレビという人工的風景を避け、子供との時間を持つことはASD症状の出現を防げる可能性を示していると思う。簡単な観察研究だが、典型児、ASD児を問わず、乳児期のあり方の一つのヒントを示している様に感じたので、自閉症の科学として紹介することにした。

2020年4月25日

オートファジーは様々なガンで自分を守るために活性が高まっていることが知られており(https://aasj.jp/news/watch/1218 )、今話題のハイドロオキシクロロキンをガン治療と組み合わせる治験が進んでいる。たとえば米国の治験登録サイトをcancerとhydroxychroloquineで検索すると、75の治験が上がってくるが、最初のページの10治験では、すい臓ガンが2件、前立腺ガンが5件、乳ガンが2件、肝臓ガンが1件で、確かに多くのガンが対象になっていることがわかる。

今日紹介するニューヨーク大学からの論文はオートファジーがガンが免疫システムから逃れる機構として使っていることを示した論文で4月22日号のNatureに掲載された。タイトルは「Autophagy promotes immune evasion of pancreatic cancer by degrading MHC-I(オートファジーはMHC-Iを分解してすい臓ガンの免疫回避を促進する)」だ。筆頭著者はYamamotoなので日本からの留学生かもしれないが、今のニューヨークだと生活は大変なのではと心配する。

この研究は、すい臓ガン細胞を観察するとキラー免疫の抗原を提示するMHC-Iが表面から消失して、リソゾームに蓄積、分解されている像が見られるという気づきを発端としている。これまで多くの人が観察してきたはずだが、この注意深さがこの研究のすべてのように思える。

あとは、リソゾームに移行して分解されるいくつかのメカニズムの可能性を検討し、最終的にオートファジーを抑制すると、リソゾームへの移行がなくなり、細胞表面での発現が維持されることを示している。また、MHC-Iはオートファジーのカーゴ受容体の一つNBR1と直接結合することを明らかにしている。

以上がMHC-Iを処理するオートファジーメカニズムについての研究で、あとはMHC-Iが表面から消えることで予想される免疫回避を、オートファジー抑制で抑えることができるのか、試験管内やガン移植モデルで調べている。詳細は省くが、キラーT細胞への感受性はオートファジーを阻害することで高まり、移植ガンの実験系で、クロロキンとチェックポイント治療を組み合わせると、ガンへのCD8細胞の浸潤が高まり、その結果ガンの増殖を抑制できることを示している。

以上が結果で、古典的手法を用いた堅実な研究という印象だが、臨床への道は近いと思う。事実、先の治験サイトの検索にチェックポイント治療を加えると、これからリクルートする2種類の治験と現在リクルート中の1治験が上がっており、今後すい臓ガンでも治験が進むのではと期待する。

2020年4月24日

多くの国で新型コロナウイルス感染の勢いが少し落ちてきたようだが、今日の時点でcovid-19でPubMedを検索すると、この病気(以後covid-19)に関する論文は6500で、最初の論文が今年の1月だったことを思うと、指数関数的に増殖中といっていいだろう。隠居していても論文を追うだけで、世界の医学者が一つの目標を共有しているのを感じられる。

特に最近感じられるのは、臨床や病理についての論文が増えて、徐々に症状からメカニズムまで頭の整理ができてきた点だ。整理がつくと新しい課題もわかってくる。そこで自分の頭を整理する意味で、時間軸に沿ってcovid-19感染症についてまとめてみることにした。

三密とか、social distancingなどはすっ飛ばして、感染してからを考えてみる。

最も重要なのは、感染がどこから始まるか?だが、よほどの濃厚感染でない限り、おそらく鼻粘膜が最初の入り口になるのだろう。以前紹介したように、SARS-CoV-2(V2)が感染するためにはホストの細胞にACE2とTMPRSS2が発現していることが条件になる。

4月23日にオンライン出版されたNature Medicine(上図)によると、この条件を満たす臓器は、鼻粘膜、肺、大腸、胆嚢で、例えば飛沫を吸い込んだとすると、ほとんどは上気道でトラップされることを考えると、鼻粘膜の分泌細胞や繊毛細胞が最初のウイルス増殖の場になると考えられる。

この可能性は、最近ドイツ・シャリテ病院がNatureに発表した、covid-19に罹患した9症例の詳しい検討からも裏付けられている。

この研究によれば、症状が現れてから5日程度は鼻粘膜のシュワブに最もウイルスが検出されており、その後10日にかけて減っていく。おそらく初期に嗅覚や味覚が失われるのは、この時期を反映しているのだろう。

少ない症例ではあるが、この研究で最も驚くのは、半分の患者さんがIgM,IgG抗体を7日までに作るようになり、14日までにはほぼ全員が抗体を作っている点だ。すなわち本来なら、ここで感染は収束してもいいことになる。ほぼ8割の人が、症状が出ても軽症で終わるというのはこれを反映している。

この研究でも2例が軽症の肺炎まで進んでいるが、残りはこの第一段階で回復している。重要なのは、抗体の量だけで第二段階の肺炎まで進むかどうかは予測できない点だ。何れにせよ、肺の感染が起こると、さらに長期間感染性のウイルスRNAが痰の中に検出され続ける。

一方肺炎期も含めて、便にもPCRでウイルスRNAが検出されるが、感染性のウイルスが全く検出できないことから、大腸や胆嚢に感染条件が揃っていても、ウイルスは上部消化管(おそらく胃で)不活化されるのだろう。

ここで最も知りたいのは、上部気道から肺への感染が広がる経路だが、おそらく気道を通ってと考えるのが一番自然だろう。この場合、血清中の抗体がまだ役に立たないことも十分考えられる。また、前の論文に戻ると、肺で感染条件を備えている細胞の比率は上気道と比べると極めて低いことがわかる。とすると、上気道を伝わってウイルスが伝播しようとしても、確率は高くないはずで、この時運悪く肺の分泌細胞に感染した人が2段階へと進むことになる。

鼻の細胞もそうだが、肺で感染条件が揃った細胞は、自然免疫にかかわる分子を発現していることから、ウイルスの刺激によりサイトカインやケモカインを分泌する。当然これが、重い肺の症状につながっているのだろう。悪いことに、V2はSARSと同じで、STAT1を抑制することで1型インターフェロンの転写を抑える仕組みを持っている。これはエボラウイルスも同じだ。このため、ウイルスを叩こうと自然免疫がより強い反応を起こして、重度のサイトカインストームを伴うARDSへと発展するのだと思う。

以前紹介したが、ARDS段階でもウイルスに対する抗体治療はかなり効果を示す(https://aasj.jp/news/watch/12765 )。従って、肺で新しい細胞へ感染が続くことがARDS維持の大きな要因になっていると考えられる。さらに、抗体治療後かなり短期間でサイトカインストームも抑えられていることを見ると、ウイルス粒子自体が細胞表面状のTLRを介してサイトカインストームに寄与しているかもしれない。

肺炎段階は多様性が高く、重症ではあるがそれでも多くの患者さんは回復できる。問題はその中の一部の患者さんが、ショック状態を来して亡くなられることだ。これについては、重症の患者さんで、d-ダイマーと呼ばれるフィブリンの分解産物が高く、DICと呼ばれる血管内凝固が起こっていることがヒントになるだろう。そのため、マサチューセッツ総合病院では、抗凝固剤治療を入院時のルーチンとして行うべしというマニュアルを作っている。

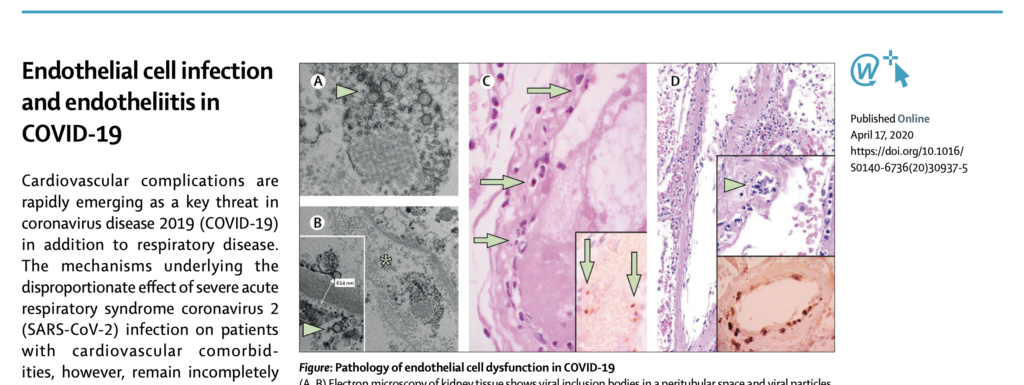

これに加えて、個人的に気になるのが、最近続いているACE2の発現が見られない細胞へのコロナウイルスの感染だ。例えば、4月17日にチューリッヒ大学のグループがThe Lancetに発表した3例の剖検例では、全員で血管内皮へのV2の感染を確認している。この論文では低いレベルでもACE2が血管内皮に発現しているからだと結論している。

しかし、同じ4月17日The Lancetに中国のグループが発表した仮説は、他にも感染経路があることを教えてくれた。

この論文では、一部の人で病状が急速に悪化し、全身性ショックに至るメカニズムについて考察している。考察自体は断片的で、ウイルス敗血症という概念だけを強調した仮説だが、この中でウイルスが全身に広がるメカニズムとして、ACE2を発現しないT細胞やマクロファージにウイルスが感染していることを示した論文が引用されており、本当なら面白いと思った。

というのも、抗体によってウイルス感染が急速に悪化するケースが知られているが、一つの可能性はウイルスに結合した抗体が、マクロファージやリンパ球のFc受容体を結合して、これがウイルス感染を助ける可能性だ(これは想像しているだけで、エビデンスに基づいて言っているわけではない)。もちろん、直接貪食によって取り込まれることもあるかもしれない。しかし、一旦マクロファージやリンパ球にウイルスが取り込まれると、全身性の感染症へと発展してもいい。この経路ができてしまうと、肺炎と同時に着々と全身性感染の準備が整っていく。これはウイルスが血中に出てくるという単純なものではなく、ウイルス感染の拡大と、その結果としてのサイトカインストームが全身で起こるようになり、その結果としてDICによるショックが予想以上のスピードで起こるのかもしれない。

最後の段階は本当かどうかはわからない。今後、血球も含めたウイルス検査や、DIC予防などのデータが集まることで、可能性は確かめられるだろう。何れにせよ、これがcovid-19についての私の頭の整理だ。

2020年4月24日

なんども紹介しているようにCRISPR/Casを使った遺伝子操作技術の開発によって、それまでの遺伝子改変技術の限界を大きく超えることができるようになった。細胞を培養しなくても、高い効率で遺伝子操作が可能になったし、ゲノム上のあらゆる遺伝子が改変の対象になった。我々凡人は、この新しい可能性ばかりに目を奪われてしまうのだが、常に先を見る人たちは存在する。

今日紹介するハーバード大学からの論文はこれほど自由な遺伝子操作を可能にしてくれたCRISPR/Casが内在的に持っている不自由さを取り払おうとCas9タンパク質の改変を試みた研究で、4月17日号のScienceに掲載された。タイトルは「Unconstrained genome targeting with near-PAMless engineered CRISPR-Cas9 variants(ほぼPAM依存性のないcRISPR/Cas9変異体によるゲノムへの制限のないアクセス)」だ。

この技術で可能になったことから考えれば贅沢を言うまいと誰でも思っているが、CRISPR/Cas9を使っても、操作できないゲノムの部位は多く存在する。というのも、ガイドRNAを設計する時、標的にする遺伝子配列直下にPAMと呼ばれる配列が必要で、例えばこの研究で改変されたCas9の場合、NGG配列を認識してその場所にカットを入れる。自分の遺伝子と、ホストの遺伝子を区別する巧妙な仕組みだが、これが邪魔になるというわけだ。

この研究ではまずCas9の構造解析からPAM配列に直接接するアミノ酸を特定した後、7種類のアミノ酸を他のアミノ酸に置き換えて(もちろん闇雲ではなく構造に基づいてだろうが、ここはプロに任せばいい)、どんなPAM配列でも狙った場所にリクルートできるCas9の開発を目指している。

もちろん著者だけではなくこれまで不自由から解放されようと同じような試みたグループは存在するが、この研究ではHT-PAMDAと名付けた様々な配列のレンチウイルスライブラリー(バーコード化されている)と、編集により発現する遺伝子をFACSで定量化する方法を組み合わせたところが売りになっている。

この迅速方法を用いて、PAMの配列に関わらず活性を持つCas9変異体としてまずSpGと呼ぶ変異体を開発し、次にこれをベースにほぼ全てのPAM配列で活性化されるSpRYを開発している。論文ではこの過程を詳しくデータとともに示しているが、読む方にとっては、最終産物SpRYのスペックがどうかが重要になる。

実際にはこの研究を通して、DNA切断活性を持つCas9ではなく,シトシン残基をチミンに転換CBEと名付けた編集酵素を用いているが、最後にこれまでPAMの制限でCからTへの変換ができなかった様々な遺伝子疾患を対象にSpGやSpRY がピンポイントでCtoTへの編集を可能にするか調べ、SpRYはPAM配列にかかわらずそれぞれの変異を細胞レベルで正常化できることを明らかにしている。

データを見る限り、ピンポイントで塩基を変換するような編集には、利用される可能性は高いと思う。CRISPR研究は全く止まらない。