2025年12月2日

多段階発ガン説は広く受け入れられているが、最初に発生した増殖に関わる変異によって起こるクローン性の増殖が背景にあると考えられている。直腸ガンの場合、APCと呼ばれる遺伝子欠損を伴うが、遺伝的にAPCが片方の遺伝子で欠損した人は、APCの名前の由来である adenomatous polyposis 、即ち多発性の大腸ポリープを発症する。さらに、そのまま放置するとほとんどの人が大腸ガンを発症することから、ガンの多段階説を裏付ける重要な遺伝疾患になっている。即ち、遺伝的にAPCが欠損した腸上皮でもう片方のAPCに変異が入ることで起こるクローン性増殖がガンの始まりと考えられていた。

今日紹介するスタンフォード大学からの論文は、遺伝性大腸ポリープ患者さんから採取した様々なタイプのポリープのゲノムを解析し、悪性化前のポリープは決してクローン性増殖で発生したわけではないことを示した研究で、11月25日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Polyclonal origins of human premalignant colorectal lesions(大腸結腸の前ガン部位は多くのクローンからなる)」だ。

研究では6人の患者さんから複数のポリープを採取して病理組織学的にポリープの正常上皮から異形成までのステージングを行った後、それぞれのポリープの全ゲノム解析を行っている。面白いことに、この中にはポリープが全て正常型でAPCの変異が認められない人も存在する。遺伝的大腸ポリープとして診断を受けているにもかかわらずこのような結果になる理由は、発生の早い段階で遺伝子変異が起こり、変異細胞がモザイクで存在するからと考えられる。

さらに、ガン増殖のドライバーとしてはKRAS変異やBRAF変異を見つけることができるが、頻度はそれぞれ25%程度で、特定の経路でポリープ化するというより様々なドライバーを用いてポリープができてきている。また同じポリープで複数のドライバーが存在する場合もあり、単純なガンの多段階説で説明しにくい結果になっている。即ち、ポリープが単純なクローン性増殖と考えるのは間違っている可能性がある。

そこで、他の変異を比べることでポリープのクローン性を調べてみると、病理的に悪性の顔をしているほどクローン性に分布している変異の数は増えるが、ほとんど正常上皮の顔をしているポリープでは共有されている変異は見つからなくなり、基本的に多クローンからなっていることがわかる。

さらに、一個のポリープに存在する複数のクリプトから細胞を採取し、それぞれ独立にゲノム解析を行うと、一つのポリープ内のクリプトは一部だけ相互にクローン関係を持っていても、ほとんどが独立したクローンであるポリープを特定することができる。一方でガン化に至った腫瘤からクリプトを調整すると、一つのクローンから分岐を繰り返して多様化している。以上のことから、良性のポリープではまだ決定的な増殖優位性が発生しておらず、様々なクローンが、おそらく同じ増殖要因で増殖することで発生したと考えられる。

結果は以上で、ゲノム上でのクローン性増殖がないとしたら、ポリープ発生自体はAPC変異があるとしても、特定のドライバー遺伝子変異で起こるというより、共通のエピジェネティック変化、、あるいは周りの環境からの増殖因子の変化などで起こる可能性が高いことになる。

だからといってガンの多段階説が否定されたわけではないが、いわゆる前ガン状態をそのままゲノムから見たガンの歴史の中に押し込むのは難しいことがわかった。

2025年12月1日

どんなに複雑でも脳神経系の網羅的解析を可能にするための膨大な努力が続けられ、また論文として報告されているが、網羅的であるが故に論文をうまく説明することが難しく、ほとんど紹介できていないのではと反省する。しかし、脳各部の細胞の特異的遺伝マーカーが揃っているおかげで、マウスであれば特定の神経を遺伝学的に操作できるのは全てこのような努力のおかげだ。

今日紹介するコロンビア大学からの論文は、脳ではないが腸管の神経系を網羅的に解析するための遺伝標識マーカーの開発とそれを用いた組織学的機能的解析で、11月25日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Properties and functions of transcriptionally distinct enteric neurons(転写的に異なる腸管神経の特徴と機能)」だ。

腸管神経は腸管の消化管壁から絨毛に至るまで張り巡らされた神経系で、独立した神経系を形成するとともに、様々な経路を介して中枢神経系の支配も受けている。これまで私の頭の中では、腸管の蠕動を調節しているアウエルバッハ神経叢と、粘膜分泌に関わるマイスナー神経叢ぐらいの整理しかできていなかった。

この研究では全ての神経細胞をラベルできる標識を用いて採取した細胞の single cell RNA sequencing をベースに神経細胞を8種類特定している。そして、この結果に基づきそれぞれの神経細胞特異的遺伝子を特定し、8種類のうち7種類について組み換え酵素Creを導入したマウスを作成している。

こうして各細胞の遺伝子を操作する方法が確立すると、それぞれの細胞が消化管のどこにどのように分布しているのか、また神経投射を追跡する方法でそれぞれの神経がどの細胞に投射しているのかを明らかにできる。この結果、腸管の各部分で神経回路は決して金太郎飴の様に分布しているのではなく、各部分特異的な構造を持っていることがわかる。例えば最も多いα、β神経はもっぱら腸管の平滑筋へ投射しているが、θ、η神経は見事に絨毛の先まで神経を伸ばしていることもわかる。

また転写されているmRNAから、α、γ、ζ、θ、η神経がコリン作動性の興奮神経で、β、δがNO作動性であること、そして腸管を取り巻くα神経とβ神経のように、コリン作動性とNO 作動性のセットで腸管の動きを調節していることがわかる。

そしてなんと言っても、それぞれの神経細胞に発現する組み換え酵素CreやFlopを用いて、特定の分子を発現させ、各神経の興奮を促進したり、抑制することで、機能を明らかにすることができる。例えばα、β単独で興奮を挙げると便の排出が高まる。一方、下部消化管に強く分布するγやδを刺激すると便の排出が低下する。そして、腸の動きが変化するだけでなく、γδ神経刺激は摂食にも影響することを示しており、消化管システムが摂食に複雑にからむ新しい回路を明らかにしている。

この研究では3種類の脊髄を介して中枢へ投射する神経回路と、腸管の神経回路の関係も2重に操作が可能なシステムを用いて詳しく解析し、特にγ神経と中枢神経系が独立した腸管の動きを変化させることを明らかにしている。

まだまだ多くの情報が満載の論文だが、できるだけ多くの腸管神経細胞を定義し、それぞれの遺伝操作を可能にした点が最も重要で、これから多くの新しい発見があるだろうと期待できる。書いてしまうと簡単だが、特定した標識遺伝子を使って開発しているモデルマウスの数たるや、自分の経験から考えて、少なくとも5年はかかりそうな研究で、こういう地道な研究が、複雑な神経系の研究を支えていることがよくわかる論文だ。

2025年11月30日

これまで認可されたアルツハイマー病 (AD) の原因に作用する薬剤としては、アミロイドβを除去する抗体治療しか存在しない。また次の治療薬として多くの研究が行われているのは、神経細胞死に直接関わる異常Tauを除去する方法の開発だ。しかしこのブログで紹介したように、炎症や神経細胞の活性を変化させてAD進行を止めるための新しい標的が続々特定されており、新しい研究ブームが起こっていると期待している。

今日紹介する北京大学からの論文は、これまで注目されてこなかったコレシストキニンB受容体 (CCKBR) の活性化によりアミロイドβ蓄積を抑えられる可能性を示した研究で、11月20日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Elucidating pathway-selective biased CCKBR agonism for Alzheimer’s disease treatment(シグナル経路選択的CCKBR刺激がアルツハイマー病の治療に利用できる理由)」だ。

コレシストキニンは消化管ホルモンと知られておりCCKBR阻害剤も急性膵炎治療目的で開発されているが、この研究ではADが最初に始まる内嗅皮質に強く発現していることに着目して研究をスタートさせている。そして、ADモデルマウスで内嗅皮質のコレシストキニンを調べると、発現が強く抑制されていること、試験管内でのアミロイドβの神経細胞機能抑制実験にコレシストキニン8 (CCK8) を加えると、アミロイドβによる毒性を抑制することから、適切なCCKBR刺激剤を開発することで、ADでアミロイドβ蓄積が始まる初期段階を抑えるシグナルになるのではと着想する。

CCKBRを刺激できるコレシストキニンにはガストリンも含めて数種類あるが、CCK8sが最も効果が高いことを確認した後、CCK8s刺激によるシグナル経路を詳しく調べ、CCKBRが3種類のGタンパク質と共役することを確認した後、それぞれのGタンパク質選択的にCCKBRを活性化でき、脳血管関門を通過できるペプチド開発を行っている。

クライオ電顕によるCCK8sと受容体の結合、そして変異を導入することで発生する、共役するGタンパク質の変化を詳細に調べ、最終的にGiとの共役を強く誘導するペプチドz-44とGqとの共役を強く誘導するペプチド3r1を開発している。

こうして開発したペプチドを、アミロイドβが増加しプラーク形成が急速に進みADが発症する5xFADマウスに3ヶ月投与を続け、ADを防げるか調べると、3r1を投与した群でのみ記憶テストが改善することを発見する。またこれと平行して海馬のプラーク形成も強く抑制されることを確認している。即ち、3r1を投与することで、アミロイドの蓄積を抑えることができる。

最後に作用機序を明らかにするため、3r1投与による神経細胞の変化を転写レベルで探索している。結果だが、3r1刺激によりADAM10タンパク質切断酵素が上昇する事で、異常アミロイドを形成するγシクレターゼ等のタンパク質切断酵素の作用に拮抗することが最も重要な作用ではないかと結論している。ただADAM10だけでなく、細胞内の神経伝達に関わるPlcb4の上昇や、炎症を抑える分子の上昇など、神経活性に関わる分子が誘導されることも効果に寄与していると結論している。 結果は以上で、初期のアミロイド蓄積が拡大する時期を狙った薬剤になるが、これまで注目されなかった新しい分子CCKBRが介入可能な標的であることを示した意義は大きい。

2025年11月29日

腸内細菌の研究はDNAシークエンサーの発展とともに進化してきたと言える。私が現役を退いた12年前、次世代シークエンサーが普及し始めると同時に、バクテリアの種類を特定できる標識DNAを大量にシークエンスして細菌叢の構成を調べ、病気や生活環境での変化を探索する研究が世界中で行われた。その後、ゲノム情報処理技術が進展し、さらに配列決定にかかるコストが下がると、読み出した配列からバクテリアの全ゲノムを一応満足できる精度で再構成できるようになり、細菌叢から取り出したゲノム配列を全て解析する方法が主流になった。

そして最近の最も大きな進展は、DNA配列を一度に解析できる long read と呼ばれるシークエンサーが発展し、腸内に存在しているバクテリゲノムをこれまで考えられなかったレベルの精度で再構成できるようになった。今年9月に紹介したように(https://aasj.jp/news/watch/27460 )この方向性の研究は始まったばかりだが、腸内細菌叢の人為的操作につながる様々な技術開発につながるのがわかる。

今日紹介するスタンフォード大学からの論文は、6人のボランティアから採取した腸内細菌叢を、short read と long read で解析し、細菌叢ゲノムの中に組み込まれたファージウイルス(=プロファージ)をできるだけ正確に解析し、細菌との関わりを調べた極めて地味だがこの分野の将来には欠かせない研究で、11月26日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Long-read metagenomics reveals phage dynamics in the human gut microbiome( long read によるメタゲノムによりヒト腸内細菌叢のファージの動態が明らかになる)」だ。

9月に紹介した論文と同じで、得られた解析結果を short read と比べることでプロファージ研究にとっての long read の重要性を際立たせるように計画してある。実際 short read ではゲノム外のファージと区別がつきにくく、short readデータ内のプロファージの割合は高々5%に過ぎない一方、long read だと60%がプロファージに相当する。

まず面白いのは2年の間隔を空けて同じ人の細菌叢を比べた時、繰り返し検出できたプロファージのほとんどは安定して同じ細菌に維持されていた点だ。10月に紹介したように(https://aasj.jp/news/watch/27638 ) プロファージは様々な刺激で活性化されるが、このような誘導現象は実際にはほとんど起こっていないことがわかった。もちろん、低いレートであるがファージが誘導され他のホストに組み込まれた例や、環状DNAとしてプラスミドのようにファージがホスト内に存在している例も発見できる。大事なことは、試験管内で起こる大規模な溶菌ではなく、個別の細菌レベルで小規模な誘導と伝搬が起こっている点で、細菌叢の多様性が大規模な伝搬を防いでいることがわかる。

この研究から得られる最も重要な情報は、組み込まれるバクテリアのレパートリーの制限で、種、属、科と広いレパートリーで同じプロファージが見られる場合、遺伝子導入に使える可能性がある。実際にはほとんどが種レベルの細菌だけに伝搬するが、属レベルや科レベルの細菌に広く感染しているファージをそれぞれ10種類程度特定しており、今後の研究が楽しみだ。

最後に、プロファージはゲノムを離れ他のゲノムに組み込まれるためのインテグレースという酵素を持っているが、今回ホストのIS30と呼ばれるトランスポゼースを組み込んプロファージが多数見つかることも明らかにしている。

以上が結果で、まだまだ記述段階の地道な仕事だが、新しい細菌叢研究が始まったことを告げる研究が次から次へと発表されている。今後腸内細菌叢のゲノムを事前学習した言語モデルができてくると、我々の腸内細菌叢とは何かという究極の謎に迫れる気がする。

2025年11月28日

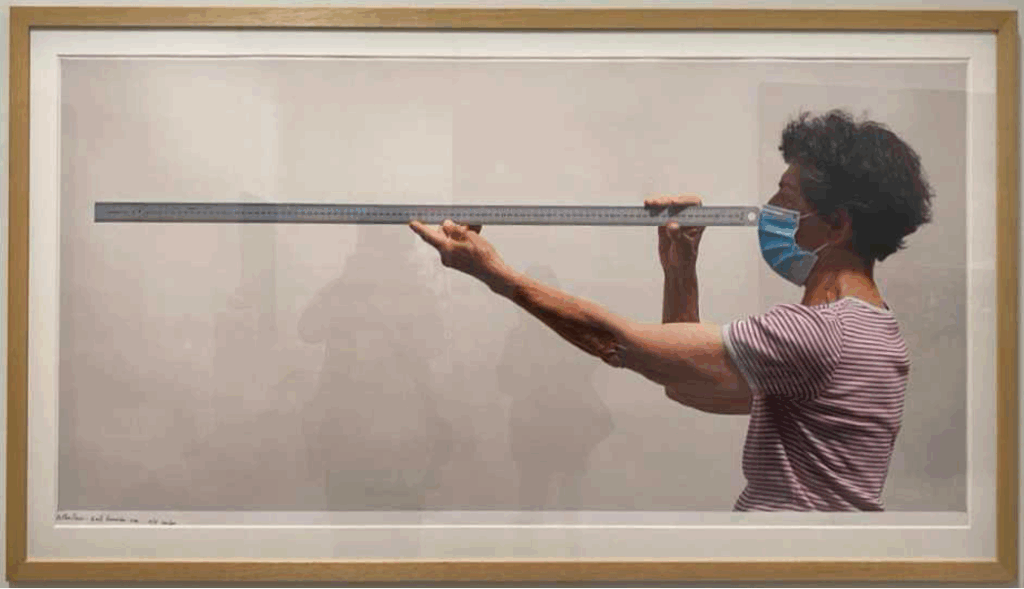

写真はスペインのパーフォーマンスアーティスト、エスター・フェラーが自身をモデルに制作した「Geste Bariiere:自他を守る行動」と題する作品だ。ワクチン接種者に海外渡航が許された2022年5月、行き帰りにPCRが義務づけられていた短いパリ旅行中に、パレ・ド・トーキョーで開催されていた美術展を訪れ撮影した。画面にシミのように映っているのは作品とは無関係で、写真を撮っている私と妻の影が映り込んでしまった。もう少しうまく撮影するべきだったと反省している。当時の閉ざされた私たちの気持ちをユーモアを込めて笑い飛ばしてくれていると感心した。

この時、我が国でも Social Distancing という言葉が広く知られるようになったが、今日紹介する米国ハーバード大学からの論文は、実験室のマウスを用いて、動物に見られる病気を感じると自然に social distancing をとる行動のメカニズムを明らかにした研究で、11月25日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「IL-1R1-positive dorsal raphe neurons drive self-imposed social withdrawal in sickness(IL-1R1-陽性の縫線核背側部神経は病気になったとき自発的に身を引く行動を誘導する)」だ。

10月にも感染アリが巣に入らなくなることを示し、動物にも social distancing をとる本能が備わっていることを示す研究を紹介したが(https://aasj.jp/news/watch/27646 )、まだ感染が猛威を振るっていた2021年、昆虫から哺乳動物まで感染個体が自ら社会行動を避ける習性があることを示した論文が Science に掲載されていたのでこれも引用しておく( Infectious disease and social distancing in nature ,Science, vol371, 6533 )。

ただ、これまでの研究は social distancing をとるメカニズムについては全く解析されていなかった。この研究ではこの背景に炎症性サイトカインがあると考え、LPSを注射したときマウスも仲間のいる領域から離れて動かなくなる行動変化を脳内で誘導できるサイトカインをスクリーニングし、IL-1βにその活性があることを発見する。

次に、IL-1βに反応する受容体の発現を探索し、IL1R1が縫線核背側部の神経に発現していること、この神経細胞は同時にセロトニン分泌能もあることを発見する。セロトニンは多くの場合社会活動を促進するが、ストレスにさらされている場合には逆の効果が見られることも知られている。いずれにせよ、神経細胞が特定できると後は早い。この神経だけを刺激したり抑制したりする遺伝学的手法を用いて調べると、この神経が活動するだけで仲間から離れる行動が誘導できる。神経回路としては、縫線核背側部から中側皮質内隔へと投射して行動を誘導することも示している。

Social distancing 行動は縫線核背側部の神経特異的にIL-1R1をノックアウトすると消失するので、IL-1βにより直接刺激され誘導される。さらにLPSの全身投与で血中のIL-1βだけでなく、脳内のIL-1β分泌が上昇するが、脳内では主に刺激を受けたミクログリアにより分泌され、長期間刺激が維持される。そして、LPSだけでなく細菌感染でも同じような反応を誘導できる。

結果は以上で、同じ受容体を使いながらIL-1αの効果がないのが不思議で、この謎が解けるともっと面白い話になるのではと期待するが、最も妥当なメカニズムが本能の背景として示された。幽霊の正体見たり枯れ尾花。

2025年11月27日

11月19日に Nature にオンライン掲載された論文の中にかなり期待できそうな医療技術の開発論文が掲載されていたので、一度に紹介する。

まず最初の論文はプライム編集技術の開発者として有名なハーバード大学 David Liu 研究室からの論文で、多くの遺伝病に共通に使えるプライム編集についての研究。タイトルは「Prime editing-installed suppressor tRNAs for disease-agnostic genome editing(プライム編集により病気のゲノム編集のためのサプレッサー tRNAを導入する)」だ。

遺伝子編集というと、それぞれの患者さんの変異に合わせてCRISPRシステムを設計し、変異を正常化する技術を考えるが、今日紹介する論文は変異によりストップコドンができて正常なタンパク質が合成できなくなる変異であれば、どれにでも対応できる遺伝子編集法の開発で、一つの編集法が1万近い変異に利用できるという点で画期的だ。

これを可能にするのがサプレッサー tRNAで、アミノ酸と結合している tRNAのアンチコドンがストップコドンを認識するようになると、ストップコドンがアミノ酸で置き換えられそのまま翻訳が続くという現象を利用している。とすると、本来のストップコドンで翻訳が止まらないのでは心配するが、様々な理由で本来のストップコドンが読み飛ばされる確率は低いことがわかっている(説明は省く)。実際、ストップコドンに変わる変異は数多くあるので、サプレッサー tRNAを利用する方法はこれまでも試みられたが、480種類も存在する tRNAの中で最適なサプレッサー tRNAを選ぶことはほとんど不可能だった。

それを実現したのがこの研究で、行われた実験の量は1編の論文としては異例の量で、よくここまで細部を詰めたとまず感心する研究だ。この研究では480種類ある tRNAのアンチコドンをストップコドンに対応させたとき、どれが一番正常タンパク質を合成する効率が高いかを、蛍光タンパク質の翻訳を指標に探索し、ロイシン tRNAなどいくつかの候補を発見している。

ここからの実験が大変で、tRNAを発現させるプロモーターやターミネーター、さらにプライム編集で tRNAゲノムを変化させるときの編集効率を高めるための突然変異導入など、様々な条件を全てトライアンドエラーで検討し、最終的にTAAを認識するロイシン tRNAのゲノムをプライム編集に必要なベクターを完成させている。

これを細胞株に導入して正確にこの tRNAゲノムをサプレッサー tRNAに変えられることを確認した後、今度は間違って働いて異常なタンパク質ができていないか、あるいは関係ない場所が切断されていないかなど全て確かめて安全性を確認している。

こうしてできたプライム編集ベクターを、酵素遺伝子にストップコドンが発生したモデル系で効率に編集できることを確認している。繰り返すが、これは変異遺伝子を直接編集するのではなく、480種類の一つの tRNA遺伝子を変化させただけの編集の結果で、驚くべき効率だ。さらにこのシステムで治療可能と思われる14746種類の変異をクローニングして、全てが同じベクターで治療可能であることまで確かめる念の入れようだ。

最後にムコ多糖類を分解する酵素にストップコドンが入ったハーラー症候群のモデルマスの治療実験を行うために、マウスの tRNAの編集システムを新たに開発して、アデノ随伴ウイルスを用いて脳室内投与を行っている。この病気は全身の細胞で酵素欠損が起こるが、脳室への注入で脳の酵素活性が6%にまで回復するだけでなく、心臓で5%、肝臓で2%まで回復する。そして、病理で見られる細胞内の大きな空胞が脳や肝臓で回復することがわかった。

以上が結果で、明日から臨床試験を始められるところまで徹底的な実験が重ねられており、一つの編集で1万に及ぶ病気を治療する可能性が開かれた。

次は中国浙江大学からの論文で、皮膚に貼るインシュリンを可能にするテクノロジー。タイトルは「A skin-permeable polymer for non-invasive transdermal insulin delivery(皮膚を浸透するポリマーを用いてインシュリンを非侵襲的に摂取する)」だ。

ペプチドは上皮バリアを通過できないが、経口可能なGLP-1としてノボノルディスクのリベルサスが開発されている。これはノボノルディスクの経口インシュリンの技術の延長にあるが、いろいろ飲み方に注意が必要だ。これに対し、この研究では皮膚に貼るだけでインシュリンを摂取できる技術を開発している。

詳細は省くが、ポリズウィッタリオンとして知られる陽イオンと陰イオンが共存した poly-ethyl methacrylate (OP) が、まず皮膚角質に結合した後、皮膚の pH変化に伴ってイオン特性を変化させ、細胞間の脂肪輸送路を通って皮下に浸透し、最終的に血液循環に入ることを確認している。

次にこのOPにインシュリンペプチドを結合させ、同じように皮下へと浸透すること、そして血中インシュリン濃度を皮下注射と同じ程度に上昇させ、血中グルコースをを抑えることを示している。これはマウスだけでなく、ブタでも確かめており、おそらく人間でも可能になる。

問題は、インシュリン注射と異なり、効果が長く続く点で、べーサルのインシュリン調整には使えるが、注射と同じような使い方は危険だと思う。いずれにせよ、効果に驚いたのか、後はOP-インシュリンが皮膚をどのように浸透するのか、詳しい組織学的解析が行われて、先に述べたように脂質層を伝って浸透することを示している。

結果は以上で、実際にはインシュリンよりGLP-1等の比較的安全なペプチドを投与するのに使える様になると、大ブレークするように思う。ペプチドそのものを使える点で、経口化合物より使われるようになるのではと思う。

2025年11月26日

我が国では東大医科研の中内さんを中心に、ヒト臓器を他の動物に作らせるための種間キメラ作成研究が行われていると思うが、発生時間の違い、接着や増殖因子のミスマッチなど様々なバリアが存在するため、よほど近い種でないとうまくいかない。近い種とは遺伝的に近いことで、ブタとマウスを比べた時ヒトに近いのはマウスの方で、おそらくブタと人間の異種間キメラの方が遺伝学的には難しいはずだと思うが、話はそう簡単でもない。例えば筋肉発生が抑制されたブタ胚にヒト iPS細胞を移植するとヒト型の筋肉が形成できている。他にも Bcl2 を導入して細胞死を防ぐと、10日胚までヒト細胞が維持されるなど、このバリアを超える試みが続いている。

今日紹介するテキサス・サウスウエスタン大学と中国深圳の北京ゲノム研究所からの論文は、マウス胚でヒト幹細胞を拒絶するバリアの新しいメカニズムを明らかにした研究で、11月24日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「RNA innate immunity constitutes a barrier for interspecies chimerism(RNAに対する自然免疫が異種間キメラのバリアになっている)」だ。

このグループは試験管内でヒト多能性幹細胞 (hPSC) とマウス胚盤胞細胞 (mEpSC) を一緒に培養すると、hPSC だけがアポトーシスに陥ること、そしてこのバリアは mEpSC から自然免疫系や p53 を除くと消失することを発見し、キメラ形成の難しさの一因が、hPSC により mEpSC の自然免疫系が活性化され、生存競合性の強い細胞ができるためであることを既に明らかにしていた。

この研究では hPSC が mEpSC を活性化するメカニズムを探っている。hPSC と一緒に培養した mEpSC の遺伝子発現を調べると、単独で培養したときよりRNAセンサーとして知られる RLR が強く誘導されていること、そしてその下流のシグナル分子も上昇することを発見する。即ち、hPSC由来のRNAを認識して自然免疫系が活性化されている可能性を示唆している。

そこでこのRNAにより誘導される自然免疫をブロックするため、MAVS分子をノックアウトした mEpSC を作成し、hPSC と一緒に培養すると、今度は hPSC は普通に増殖できる。従って、hPSC から何らかのルートで侵入してきたRNAによって mEpSC の自然免疫系が刺激され、その結果 mEpSC の増殖力が上がって、hPSC が排除されると考えられる。ただ、この競合力が上昇する詳しいメカニズムは明らかにできていない。

この研究では hPSC からのRNA移行について詳しく調べている。共培養した mEpSC 中のヒト由来RNAを調べると、2日目には1.3%のRNAがヒト由来であることがわかり、かなり多くのRNAが移行してくることがわかる。ただ、特定のRNAが移行するのではなく、全くランダムにRNAが移行してくること、そしてマウスのRNAもヒトに移行する事を発見する。また、この移行には細胞間に形成されるトンネルのようなブリッジが関わることも明らかにしている。

この結果、mEpSC の自然免疫系だけが活性化され、マウスのRNAが移行してきた hPSC では何の反応も起こらないのは不思議だが、この非対称性の原因についても明らかにはなっていない。ただ、バリアーの一つが明らかになったことで、キメラ形成率を上げることが期待できる。

これを確かめるため、RNAセンサーが働かないノックアウトマウスの胚盤胞に蛍光遺伝子をラベルしたヒトES細胞を移植してキメラ形成を調べると、10日胚までこれまで得られなかったレベルのキメラが形成されており、異種間キメラ、特にマウス胚を用いるという点では大きなブレークスルーになったと思う。今後、どのような細胞系列にヒト細胞が分化できるのか、より詳しい研究が進むのを期待する。

2025年11月25日

正常な成人なら、全く知らない外国語でも、聞いたときにただのメロディーではなく言語であると判断することができる。これまでの研究で、一次聴覚野を囲むように存在して聞こえてきた音をプロセスする機能を持つ頭上回 (STG) と呼ばれる領域に、言語にだけ反応する神経が存在することが知られている。もちろん、言語は STG だけで認識されているわけではなく、脳の様々な領域をつなぐネットワークにより処理されており、例えば極めて希だが言語だけが聞こえなくなる pure word deafness は前頭皮質の障害で起こる。ただ大きなネットワークとして片付けると、STG という重要なプロセッサーの本当の役割を見落としてしまう。

今日紹介するカリフォルニア大学サンフランシスコ校からの論文は、聞こえてきた言語を STG がどのようにプロセスして母国語と外国語の区別をしているのか、STG に設置したクラスター電極による記録から探った研究で、11月19日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Shared and language-specific phonological processing in the human temporal lobe(ヒト側頭葉では音声の言語共通及び特異的なプロセッシングが行われている)」だ。

さすが多民族が暮らしているカリフォルニアだ。何十年にも渡って、てんかん発作の起源を探る目的で STG をカバーする皮質電極を設置した患者さんの中から、英語しか話せない、スペイン語しか話せない、中国語しか話せない人、更には両方をほとんど区別なく話せる人を見つけ、研究に参加してもらえるというのがまず驚きだ。

まず、英語、スペイン語、中国語のどちらかしか話せない人に、意味は全く違うが、聞いたときの音声的な構造がよく似た文章を聞かせ、そのときの STG の活動を記録している。

まず音の始まり、ピッチ、強さ、種類など様々な音のカテゴリーで母国語と外国語に対する反応の違いがあるかどうかを調べると、ほとんど違いは存在せず、しかも外国語でも同じカテゴリーに属している音には同じ神経が反応する場合が多いことを明らかにしている。即ち聴覚野だけでなく、それをプロセッシングしている STG でも音声的な処理は母国語も外国語も区別なく行われている。この結果は、学習経験に完全に依存している母国語と外国語の区別は、脳の広い領域が関わって行われており、STG のような一次プロセッサーでは区別していないとするこれまでの考えと一致する。

ところが多くの神経細胞をカバーできるクラスター電極の反応の強さや反応する周波数などを細かく調べると、単語単位での反応パターンが母国語と外国語で異なっていることを発見する。即ち、音から単語として処理するプロセスが STG でも行われていることがわかる。

さらに面白いのは、単語という単位と、音節単位での反応を調べてみると、母国語では単語とシラブルに対する反応パターンが異なるのに、外国語では単語もシラブルもほとんど区別していないことがわかる。これらの変化をデコーダーに学習させると、母国語のパターンを学習したときだけ、単語という単位をデコーダーも区別することから、検出された変化は単語という単位の認識に相関すると結論できる。

当然母国語と外国語の区別は、言語の学習経験を反映してのことなので、脳での学習がSTGプロセッサーにも反映されて、母国語の音のより素早いプロセッシングを可能にしていると考えられる。実際、英語、スペイン語の両方を話せる患者さんの場合、単語やシラブルに対する反応パターンは似てくる。そして、外国語の習熟度が高まれば高まるほど、反応の差がなくなる。これは英語とスペイン語だけの話ではなく、韓国語、中国語、アラビア語のスピーカーで英語も話す患者さんで、英語の習熟度と相関して、英語の単語単位の反応パターンが明確になることを示している。

以上が結果で、言語理解や学習は脳の広い領域が関わる過程だが、STG というプロセッサーに観察を絞ることで、このネットワークが全体を反映して変化した局所プロセッサーの効率で支えられていることがよくわかる面白い研究だ。最近になって人間の言語処理を生成AIモデルでの言語処理と比べる研究が進んできたが、言語に関わる様々な領域の特性を正確に知ることが、人工ニューラルネットと脳回路を比べるためには必要で、これによって新しい人工ニューラルネットの設計も進むように思う。

2025年11月24日

これまで細胞表面分子の蛍光染色と組み合わせたフローサイトメトリーは基本的に単一細胞レベルで解析するのが基本で、また細胞の形態は光の散乱でわかる範囲で分析していた。最近になって Cytech 社のImageStream や、東大のスピンオフシンクサイトの VisionSort のような細胞の形態も蛍光と同時記録できるフローサイトメーターが利用できるようになっている。

知らなかったが ImageStream では、単一細胞でなく細胞が接着した塊を壊さず分離できることもできるようで、今日紹介するオランダ ガンセンターからの論文はこれを利用して腫瘍や抗原提示細胞と結合しているCD8T細胞を分離し、クラスター内のCD8T細胞でガン特異的キラー活性が濃縮していることを示した研究で11月19日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Tumour-reactive heterotypic CD8 T cell clusters from clinical samples(臨床サンプルから得られる他の細胞と結合しているCD8 T細胞クラスターのガン反応性)」だ。

これまでガン組織の解析からガンの近くにマクロファージやT細胞が存在することは知られており、離れて存在する細胞よりガン免疫にコミットしているのではと考えられていた。この研究は、ImageStreamでガン組織から腫瘍とT細胞、あるいは抗原提示細胞 (APC) とガン細胞が接着したクラスターを分離することでガン特異的キラー細胞が濃縮できるはずだという仮説を確かめるために計画されている。

まずモデル実験でメラノーマ細胞株とヒトT細胞を4時間培養、それを ImageStream で解析すると、7割がガン細胞、19%が単一細胞、そして7%がクラスター細胞と、かなり高い割合でクラスターが存在する。こうして得られた単一細胞、あるいはクラスター内T細胞をガンと一緒に短期間培養して増やした後、同じガンを移植した免疫不全マウスに投与すると、ガンと接着していなかったT細胞はほとんどガン増殖抑制活性がない一方、クラスター内のT細胞はガンを強く抑制できた。

次は実際の臨床サンプルから細胞を調製する条件を調べている。接着した細胞を維持するためには組織の分離方法が重要になるが、酵素処理も行う普通の処理方法で、細胞死を抑えるためカスパーゼ阻害剤を加えている。モデル実験と異なり、クラスター内のCD8T細胞の数はガクッと減って0.13%程度で、ガンと直接接着しているCD8TとAPCと接着しているCD8T細胞に分かれる。

こうして得られるT細胞の遺伝子発現を調べると、安定的にガンやAPCと結合する接着機構を持ったCD8T細胞が濃縮し、細胞を調製する時のストレスにも十分耐えられるのがわかる。さらに、接着していないT細胞のほとんどは抗原刺激により誘導される分子がほとんど発現していないが、クラスター内のCD8T細胞は様々な抗原刺激による分子を発現している。面白いのは、APCと接着している細胞は exhaustionマーカーとして知られるマーカーを発現しいるのに、ガンと直接接着している細胞ではそれが認められないことで、ガン、APC、T細胞が一緒になって、キラー活性維持のためのネットワークを作っているのがわかる。一方、抗原受容体を調べると、クローン増殖した受容体プロファイルがどちらのクラスターでも見られるが、接着していない細胞ではクローン増殖を示すパターンは見られない。

最後に、それぞれのCD8T細胞を分離し、同じサンプルから得られるガン細胞と短期培養を行い、その後ガンを移植したマウスにCD8T細胞を投与すると、モデル実験ほど抑制効果は強くないが、APCあるいはガン細胞と接着していたCD8T細胞の方が強いガン抑制活性を持つことを示している。

以上が結果で、新しいフローサイトメトリーを用いて、ガンやAPCとの関係を調べることで、これまでの分画方法では得られない重要な情報が得られることを示した面白い研究だと思う。こうして得られるT細胞をそのまま増殖させることができれば、これまでTIL治療として行われてきたガン治療を確信できることは間違いない。

2025年11月23日

インフルエンザやSARS-Cov2のように抗ウイルス薬が開発されていても、タイミングを逃してしまうと、呼吸機能の低下を防げず急速に呼吸不全が進み、死亡に至らないまでも強い呼吸機能障害を起こす。このようなケースを急性呼吸逼迫症候群 (ARDS) と呼んでいるが、基本的には肺上皮の喪失が修復より速く進むことが背景にある。

ウイルス感染に感染すると、感染した細胞ではウイルスタンパク質が大量に発現してERストレスなどで細胞死が起こるが、感染量が低い場合はインターフェロンなどの抗ウイルス自然免疫でウイルスの増殖を抑えて細胞死を免れることが知られている。また肺胞のAT2細胞はウイルスに対する耐性が強い。このおかげでウイルスの増殖や感染を抑える抗ウイルス薬で細胞内のウイルス量を抑えることで細胞死を抑えて肺機能を守ることができる。ところが、投薬が遅れてウイルスの増殖が続くと、ウイルスを抑えようとする私たちの自然免疫や、キラー細胞もウイルス退治に向けられる結果、ホストの肺胞細胞を傷害することになり、ウイルス感染以上に肺胞細胞の障害が進む。

今日紹介する米国国立衛生研究所からの論文は、マウス インフルエンザ感染モデルでARDSを防ぐ為に考えられる方策を臨床的マインドで調べたなかなか面白い研究で、11月20日号 Science に掲載された。タイトルは「Rebalancing viral and immune damage versus repair prevents death from lethal influenza infection(ウイルスと免疫によるダメージと修復の際、バランスを取ることで致死的インフルエンザ感染による死亡を防げる)」だ。

研究ではほぼ全てのマウスがARDSで死亡する量のウイルスを感染させたとき、肺胞で起こるプロセスを解析、ウイルス自体により肺胞のダメージが起こる時期と、免疫によりダメージが起こる時期が明確に異なることを特定し、ウイルス、自然免疫、キラー細胞によるダメージをコントロールする方法をトライアンドエラーで模索している。

例えば、最初からタミフルを投与すると、ほぼ完全に回復して死亡例はない。一方、コロナの時に効果が証明されたステロイド治療も含め免疫機能を変化させる50種類の方法を試して見て、最初の白血球の患部への移行を抑える抗Ly6G抗体以外はほとんど効果がないことを確認している。

Ly6Gに対する抗体が一定の効果を持つということは、白血球による自然免疫が感染直後から肺を傷害することを示唆している。実際、感染後3日目にLy6G抗体を投与しても効果が低下する。

そこで、ウイルス感染が進行してからタミフルを投与する、臨床に近い状況(感染後3日)でタミフル効果を調べると、ウイルスの感染拡大は止められても肺の障害が50日まで持続することを確認する。この状況で反応している細胞を詳しく調べ、ウイルス感染後早期にウイルスと自然免疫により肺のダメージが起こるだけでなく、それを補う組織再生も抑制されることがわかった。

これらの実験に基づき、臨床に近い状況でダメージを抑え再生を促す選び得る治療方法を模索している。実験では感染後4日後にタミフルを投与すると60%が死亡する条件で、タミフルとともに自然免疫のαインターフェロンを抑える抗体を投与する治療を行いほぼ8割のマウスが助かることを確認している。

では後期のキラー細胞による細胞障害を抑えるとどうなるか、CD8抗体を用いて調べると、同じように7割のマウスが生存できることを発見する。即ち、4日目からタミフルを投与する時期に、自然免疫、あるいは獲得免疫を抑える方法を併用すると生存率が上昇することを明らかにする。ただ、作用機序は異なるのでインターフェロンとCD8との抗体を両方併用すると相乗効果が出ると期待して実験を行うと、なぜか最も成績が悪い(これについては原因がわからない)。

この時の肺胞の障害程度を調べ、タミフルとインターフェロン抗体投与併用でAT2細胞の再生が著しく高まること、一方でCD8抗体併用では再生への効果は少ないことを明らかにしている。しかし、抗CD8抗体の併用では後期の感染細胞へのアタックを抑えることで、細胞自体の喪失を防いで回復を促す効果があることもわかった。

以上の結果は、症状が出て肺へのダメージが進み始めた診察時には、まずインターフェロン効果を抑えられるような抗体やその他の方法で自然免疫を抑える治療をタミフルと併用することが重要で、これによりタミフルの抗ウイルス効果を純粋に引き出せることを示している。以上、理想的方法としてはタミフルに加えて初期には主にインターフェロンによる自然免疫、そして後期にはCD8T細胞を抑えることが重要という結果だ。

さて実際の臨床でこれがどこまで匙加減として可能か、是非期待したい。