2016年2月2日

今朝のニュースでWHOがジカ熱について拡大防止のため緊急宣言を出したことを伝えていた。ジカウイルス感染症自体は深刻な病気ではないが、ブラジルで母体がウイルスに感染したことによると見られる小頭症の発生が通常の20倍に上昇したことが明らかになって以来、欧米のメディアはこの経過について連日報道を続けている。臨床の専門誌でも総説が掲載されているので、近々まとめたいと思う。

今日紹介するマサチューセッツ工科大学からの論文はウイルス感染で引き起こされる母体の炎症が胎児の脳発達を障害して自閉症を引き起こすメカニズムについての研究でScienceオンライン版に掲載された。タイトルは「The maternal interleukin 17a pathway in mice promotes autism-like phenotypes in offspring (母体からのIL17が自閉症様形質を促進する)」だ。

この研究では炎症により誘導される胎児脳障害の犯人をIL-17と決めて研究を行っている。まず母体にウイルス感染を摸した合成核酸を注射し炎症を起こした後、胎児脳内での様々な炎症性サイトカインの量を調べると、TNFを始め様々なサイトカインとともにIL-17aが上昇することを見つける。これは合成核酸によって刺激されたIL6により胎盤内のTh17細胞のIL-17分泌の活性化が誘導され、胎盤を通って胎児脳内に入ったIL17が胎児脳発達を阻害する可能性を示唆している。実際この処理を脳発達時期に行うと、脳全体ではないが、部分部分で皮質の発生異常がおこり、その結果として、母親を求める行動、正常の社会行動などが失われる自閉症に似た行動異常が誘発される。そこで、この自閉症様症状の原因がIL-17かどうかを調べるため、IL-17作用を抑制する抗体を注射すると、脳の組織学的異常、及び自閉症様症状の発生が抑えられることを突き止めた。また直接IL-17を胎児脳内に注射する実験から、脳に発現するIL-17受容体を介して脳の皮質発生が抑制されることも確かめている。

結論として、母体のウイルス感染は、IL6を介してTh17のIL-17分泌を誘導し、これが胎児脳神経細胞に直接作用して発達障害を誘導するというシナリオだ。IL-17が脳に直接作用するというのは驚きだが、正常発達に必要かどうかは確かめる必要がある。もしIL17が脳発達には悪い影響しかないことが確認できれば、自閉症の遺伝的リスクのある場合に限り、IL17に対する抗体の予防投与は考えてみる可能性はある。ひょっとしたらジカウイルス感染症による脳障害にもIL17が関わる可能性もある。もしそうならタイムリーな論文と言える。

2016年2月1日

苦しんでいる他人に寄り添い慰める行動は、人間はもちろん、類人猿や、イヌ科の動物、さらにはカラスの仲間にも観察されるようだ。しかし、動物の行動が私たちと同じような神経的背景を持つのかはわかっていない。心理学的行動実験と神経科学的実験を組み合わせやすいネズミの仲間で研究がしたいところだが、なかなかいいモデルが見つかっていなかった。

今日紹介する米国エモリー大学からの論文は、プレーリーハタネズミ(図、Wikipediaより:https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnther’s_vole) がこの慰める行動を示し、脳活動部位も人とよく似ており、他人との関係を調節するオキシトシンがこの行動に関わることを示した研究で1月22日号のScienceに掲載された。タイトルは「Oxytocin-dependent consolation behavior in rodents (げっ歯類で見られるオキシトシン依存性の慰め行動)」だ。

プレーリーハタネズミ(PV)は一夫一婦で暮らす家族の絆の強い動物で、神経科学の研究にはよく用いられる。一方、アメリカ全土に生息するアメリカハタネズミ(MV)は家族を形成しない。この研究では、飼育したペアの片方にショックを与えた時、それを目撃している相手の他の行動を調べ、PVは相手に寄り添って毛づくろいをするのに、MVはそのような行動を見せないことを突き止めている。この時相手の毛づくろいだけでなく、自分の毛づくろいを盛んにするようになることから、おそらく他人のショックが自分の不安につながっていることが推定される。この不安をより客観的に調べるため、血中ステロイドホルモンの濃度を調べると、ショックを与えられたPVのみならず、それを目撃したPVもステロイドホルモンの血中濃度が上昇しており、相手のショックを自分のストレスとして感じていることがわかる。面白いのは、この行動が家族内では強く、全く無関係のPVでは反応は低い。人間でも同じ傾向が見られるが、少しはハタネズミよりは博愛主義的に発展しているようだ。最後に、このような行動に関わることがわかっているオキシトシン受容体のPVでの発現を調べると前帯状皮質、前辺縁皮質、側坐核で発現が見られるが、慰め行動で活性化されているのは人間と同じ前帯状皮質であることを示している。実際この部位に直接オキシトシンを注射すると慰め行動が減ることから、オキシトシンがこの部位の興奮にかかわると結論している。

神経科学的には少し甘いかなと思われる研究だが、プレーリーハタネズミの家族の絆はよくわかった。一方、PVの中にはバソプレッシン受容体の「珍しい異常を示す浮気個体?」があることも同じグループから2009年に報告されている(www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0908620106)。要するに、家族の絆の強さがわかる種だけで浮気がわかるようだ。

2016年1月31日

双生児の研究を始め様々な疫学研究から統合失調症が遺伝性の高い疾患であることが知られている。その後様々なゲノム検査が可能になって、実際100を越す遺伝子多型が統合失調症と関連していることが明らかになってきた。しかし、特定された多型がどう統合失調症発病に関わるのか、説明された例は少ない。今日紹介するハーバード大学からの論文は免疫反応で侵入した細菌や細胞を溶かすのに関わる補体成分C4が統合失調症発症発病と確実に関わることを示すとともに、そのメカニズムについても説明した論文で、Natureオンライン版に掲載された。タイトルは「Schizophrenia risk from complex variation of complement component 4 (補体第4成分の複雑な変異から生まれる統合失調症リスク)」だ。

補体成分C4が統合失調症に関わるというタイトルを見て、受けを狙ったちょっと怪しい論文ではないかと最初は疑った。しかし、もともと補体や組織適合性抗原が集まっているMHC領域と統合失調症の関連がゲノム検査から示唆されていたようで、最近ではC4の調節領域の変異が統合失調症に関わることまでわかっていたようだ。ただ、この領域は遺伝子解析が難しく、関連は疑われてもどの遺伝子が関わるのかピンポイントで特定することが難しかった。この研究では既に幾つかの証拠が上がっているC4に焦点を当て、多くの転写産物を発現する複雑な遺伝子領域の詳しいゲノム解析ができる方法を開発し、確かにC4領域が関連していることを確認した後、大規模データの検索を行い、統合失調症のリスクを高めるC4遺伝子の特徴を明らかにしている。これまでの一塩基多型の研究はここで終わるのだが、この研究ではC4の脳での発現、さらにマウスを用いた機能実験を行っている。

長い話を短くしてまとめると、統合失調症ではCA4型分子の脳、特に海馬での発現が上昇している。細胞レベルで調べるとC4は神経で発現してシナプスに濃縮される。そして、C4遺伝子が欠損したマウスではシナプスの再構築が著しく低下し、シナプスが剪定されずに残ってしまうことを発見している。すなわち、免疫反応と同じでC4は神経でも刺激に応じて活性化される補体反応を誘導し、必要の無くなったシナプスを剪定し、神経回路の再構成に関わるっていることになる。逆に統合失調症の脳では皮質の灰白質が減少し、シナプス結合が減少するが、神経細胞数は変化しないことが知られている。今回の発見によって、統合失調症の神経症状の少なくとも一部を、遺伝的にC4のシナプスでの発現が上昇することで、シナプス結合が剪定されやすくなり、結果として神経の結合性が低下することが背景にあると説明することができる。面白い論文だった。

しかし免疫系と神経系の関わりで思い出されるのがアメリカの神経科学の大御所シャッツたちが報告した、胎児神経発生にクラス1組織適合抗原が関わっているという発見だ(Neuron. 2009, 64: 40–45. )。発見当時は話題になったが、その後この話はあまり聞かない。しかし、もしC4がシナプス剪定を通した結合性再構成に関わるとなると、シャッツたちの話も新しい観点から再検討されるような気がする。

2016年1月30日

アルツハイマー病発症のメカニズムについては様々な説があって、正直どれが最も有力なのかよくわからない。おそらく複数のメカニズムが並存しているのだろう。しかし、一つでもメカニズムが明らかになれば、治療可能性が生まれる。

中でもアミロイドβの蓄積はアルツハイマー病の原因として研究が進んでいるが、神経変性との関わりでの研究が中心だ。今日紹介するマドリッド自治大学からの論文は少し毛色が変わって、アミロイドβの生理作用を調べた研究で1月18日号のNature Neuroscienceに掲載された。タイトルは「PTEN recruitment controls synaptic and cognitive function in Alzheimer’s model (アルツハイマーモデルマウスに見られるPTENの動員はシナプスと認知機能を調節する)」だ。

もともとアミロイドβが海馬シナプスの長期増強を抑制することが知られていた。このグループは、この抑制がアミロイドβがシナプスの長期抑制を誘導するからだとする仮説について研究していたようだ。この長期抑制についてはシナプスのAMPARからPTENを介するシグナルが関わることが知られていることから、研究ではまず家族性のアミロイドβを発現するマウスアルツハイマーモデルをPTEN阻害剤で処理することで記憶が回復することを突き止める。これをきっかけに多くの生理・病理実験を重ねて(全部割愛するが)、アミロイドβがAMPAR、PTENなどのシグナル分子を後シナプスに集め、このシグナルが活性化されることでシナプスの長期抑制が刺激され、最終的にシナプスの長期増強の抑制、記憶の低下が起こることを示している。これが神経変性へつながる道はよくわからないが、アルツハイマー初期から記憶障害が起こる一因として働いているという結果は説得力がある。

特にこの研究ではPTENとその下流のシグナル分子PDZの結合を阻害するペプチドを設計し、アルツハイマーモデルマウスに投与すると、記憶の回復が見られるというデータを示している。これをそのまま人にも応用できるかどうかはわからない。おそらく、アミロイドβ、AMPAR,PTEN,PDZと続くシグナル経路で、アミロイドβに特異的なシグナル阻害剤の開発が必要になると思う。しかし、神経変性よりは与し易い標的なので、新しい治療薬開発への期待は高まる。

2016年1月29日

論文を読んでいると、たまにではあっても、「こんなことが起こるのか!」と驚く思いがけない現象に出会う。耳目を集めただけで結局追試ができずそのまま消えていくものも多いが、最初から現象の背景にあるメカニズムがある程度突き止められていると、重要な発見になる。

今日紹介するマサチューセッツ医科大学からの論文はまさにこの例で、思っても見なかった現象が示されている。タイトルは「Biogenesis and function of tRNA fragments during sperm maturation and fertilization in mammals (精子成熟と受精過程で起こるトランスファーRNA断片の合成と機能)」だ。

最近、父親の栄養状態が子供のエピジェネティックな状態に影響を及ぼすことが報告されている。例えば昨年12月13日に栄養により精子染色体自体のエピゲノムが変化するという論文を紹介した(http://aasj.jp/news/watch/4547)。しかしその時コメントしたように、どうして精子形成期のエピゲノムの一部が受精後のエピゲノム再構成を逃れられるのかよくわからない。受精後おこるエピゲノム再構成をガイドできるもっと積極的なメカニズムがあるように思える。

著者らはこの積極的なメカニズムとして、精子が運んでいる小さなRNAが関わっているのではないかと睨んで研究している。まず、低タンパク食を与えた父親の精子を受精させると、代謝に関わる遺伝子発現に変化が見られることを確認した上で、正常精子と、低タンパク下でできてきた精子のRNA配列を調べた所、精子成熟に連れてトランスファーRNA(tRNA)が切れた断片が増えていることに気づく。特に増加が目立つのがリジンとヒスチジンを運ぶtRNA断片で、しかもこのtRNAは精子が精巣を出て精巣上体へと移動する間に、精巣上体の細胞からエンドゾームを介して注入されることがわかった。あたかも精子というミサイルが保存場所に移動する間に、弾丸を込めているようだ。次に、こうして卵子に運ばれるtRNAの断片が卵子の遺伝子発現に影響するかどうか調べて、レトロウイルスのLTRプロモーターを使って発現している70近い遺伝子の発現がtRNAの断片で抑制されることを見出した。他にもプロモーターはLTRを使っていないが、リボゾームタンパクの一部もこのRNA断片で抑制される。以上の結果から、精巣上体で挿入されるsmall RNAが、父親の精子が子供のエピゲノムを変化させる一因となっていると結論している。

今回示されたtRNA断片で直接抑制される遺伝子には、最終的に子供の代謝を担う遺伝子は含まれておらず、著者らはまず胎盤の形成に関わる遺伝子が抑制されることで、胎児自体の栄養状態の変化が起こり、それが生後の代謝を決めるエピゲノムに影響していると結論している。今後研究が必要だが、精巣上体から出るエンドゾームが精子にRNA断片を実装し、卵子に運ぶメカニズムがあるなど、これまで考えたことはなかった。生命の不思議に脱帽。

2016年1月28日

リンパ節の転移は見られるが、他の臓器に転移が見られないステージIIIの大腸癌は、手術と化学療法を組み合わせた治療の開発で、治療成績が大きく改善したガンだ。それでも、まだ5年生存率が6−7割と、患者さんから見たら、まだまだ安心できないだろう。治療成績を改善する一つの方法は、これまでステージIIIのガンとひとくくりにしていた大腸癌を更に細かく分類し、治りにくいガンを早く見出して、これまでとは異なる治療方法を開発することになる。このガンを分類するためのバイオマーカーを見つけようと多くの研究者がしのぎをけずっているが、今日紹介するコロンビア大学を中心に多くの施設が集まって発表した論文はこの研究方向を代表しており、1月21日号のThe New England Journal of Medicineに発表された。タイトルは「CDX2 as a prognostic biomarker in stage II and stage III colon cancer (CDX2はステージII&IIIの大腸癌の予後推定のバイオマーカーになる)」だ。

この研究も、遺伝子発現を含む様々な癌細胞の情報が揃ったデータベースを駆使して研究を行っており、原則的に自分で患者さんのサンプルを調べることは行っていない。まずこれまで予後を推定するバイオマーカーとして知られているALCAMの発現と相関し、更に感度よく癌細胞を分類できる分子を探索し、CDX2を見出している。内胚葉の発生学から見ると、CDX2はマスター中のマスター遺伝子で、内胚葉性を決めている転写因子だ。従って、この分子の発現が低いということは、内胚葉性が失われたガンということになる。あとは、この遺伝子の発現量を正確に追えるデータベースを駆使して、この分子が大腸癌の予後と相関するか調べている。詳細は省いて結論を述べると、ステージII&IIIを選んで調べると、CDX2を発現しているガンの5年時点での再発率は約2割に対して、CDX2が発現していないと40%に上昇する。次に組織が揃っているガンを取り出してCDX2分子の発現を免疫染色で調べても、発現があると約8割が再発なしに5年を過ごせるのに、陰性だと5割程度になる。もちろん生存率で見ても結果は同じだ。最後に、化学療法との併用の効果について調べているが、CDX2陽性のガンの場合化学療法を組み合わせる効果は少ないが、陰性のガンでは組み合わせた方が5年目の再発率が1割程度なのに、手術だけだと5割が再発するという結果だ。要するにCDX2陰性だと転移している可能性が高い。CDX2が内胚葉性のマスター遺伝子だと考えると納得の結果だ。

CDX2陰性のガンは、同じステージのガン全体の5−10%程度で、それほど多くはない。しかし、化学療法の効果がこれほど明らかなら、今後この群だけを取り出した研究から、新しい治療法が生まれることが期待できる。次の段階は、なぜCDX2の発現が低下するのか、今度はゲノムやエピゲノムも組み合わせた研究が進むと期待される。少ない群でも丹念に対策を見つけていく。結局これが治療成績を改善する近道だと思う。

この論文を読んで感心するのは、これだけの仕事を支えるデータベースが米国には揃っていることだ。我が国でもビッグデータ、ビッグデータと騒いでいるが、すでにビッグデータが揃って人工知能に取り組む国と比べると、医療分野に限れば我が国は大きく遅れをとっている。この差をどう埋めるのか、まだ納得できる回答は聞けない。当分は他国のデータベースを使わせてもらう寄生虫生活しかないだろう。それでもいいから、データを駆使して問題を見出す優れた研究者が出て欲しい。

2016年1月27日

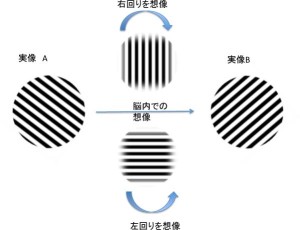

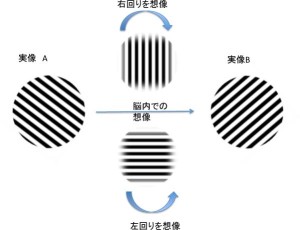

極論すれば映画は虚像だが、それでも静止画を重ねて視覚に提供するだけで動きを感じられるのは、見たものが一定時間視覚として続く残像のせいだと小学校の頃習ったように思う。しかし残像と言わなくとも、時間をおいて見た実像が動いていると感じることがある。これは、断片的に入ってくる実像の間を想像による虚像で埋めているからだ。もし想像で埋めているなら、V1と呼ばれる一次視覚野も興奮するはずだ。というのも、様々な研究から私たちが何かを思い浮かべるときV1と呼ばれる一次視覚野にもう一度像を形成し直していることがわかっている。すなわち実際に見ているように思い出している。今日紹介するニューヨーク大学からの論文は、実像を2枚場所と時間を変えて提示して動きを感じるとき、その間を想像して像をV1に呼び起こしているのかどうか調べた研究で米国アカデミー紀要オンライン版に掲載された。タイトルは「Reconstructing representation of dynamic visual object in early visual cortex (動く対象の表象を初期視覚野に再構成する)」だ。

人間の視覚を対象として、視覚認識と、MRIで捉えた脳の興奮を対応させる研究だ。このような研究の成否はどのような課題を設計するかにかかっている。この研究もこの課題が全てだ。文章だけで表現するのは大変なので、今日は図を作ったので、それを使って課題を説明しよう。被験者に実像Aと実像Bを短いインタバルで場所を変えて与える。2枚の絵を見て円の中の格子の向きから回転しながら移動していることを想像するはずだ。このとき右回り、左回りのどちらかを想像するよう命令すると、右回りを想像するときは縦縞の虚像、左回りを想像するときは横縞の虚像が形成されるはずだと著者らは睨んだ。後は、回転の方向を想像しながら2枚の実像を見せたとき、中間の像も含めて実像を単独に見せた場合のV1の活動を比べ、実際には見ていない虚像がV1の特定の興奮として記録できるかを調べている。難しいことを全て省いて結論を言うと、網膜から直接投射されているV1領域で実像と実像の間を虚像で埋めることで動きを再構築していることが明らかになった。納得の話だが、面白いのは全く実像を見せず、像の回転と移動を思い出す場合は、実像とともに虚像を結ぶときに興奮した領域が全く興奮しないという結果だ。すなわち、虚像は実像があって初めて視覚の統合に役に立っているという結果だ。

V1に障害を持つイタリアの患者さんから始まった虚像についての研究が今も脈々と続いていることがよくわかった。今後も注目して、今書いている本にも使っていきたい。

2016年1月26日

ペストはYersinia Pestisと、細菌の発見者Yersinの名前をとって名付けられた細菌による感染症で、先進国での発生はすでにないが、途上国ではまだ発症が続いている。ペストとよく似た症状の疫病の記録はギリシャ時代から存在するが、本当にペストかどうか確認することは難しかった。ところが、骨に残るDNAからヒトゲノムを解析する方法が発展すると、ユスチニアスペストとして知られる6世紀中期ヨーロッパからアジアに広がる大流行で亡くなったドイツ人の歯から単離されたペスト菌ゲノムが2014年に解読され、大きな話題になった。古代の菌株が現存の菌株と比較的近いことが証明されることで、1500年前のペストも同じYersina Pestisによることが明らかになった。もちろん黒死病として恐れられた中世のペスト菌もロンドンでの死者の骨から分離され、ゲノムが解読されている。これら一連の古代 DNA解析から明らかになったのは、ユスチニアペスト菌と近代に入って中国などで流行したペスト菌は比較的近い関係にあるのに、それと比べると中世の大流行をもたらしたペスト菌が遺伝的に離れていることだ。一方、現在散発的にペストを発病させている菌は中世ペストの菌に近い。このため、起源は同じでも、ペストの病原菌は2つの大きな系統が存在すると考えられている。

今日紹介するドイツ・カナダ国際チームの論文は、18世紀マルセーユで流行したヨーロッパ最後のペスト菌のゲノムを解読した論文で1月21日号のeLifeに掲載された。タイトルは「Eighteenth century Yersinia pestis genomes reveal the long-term persistence of historical plague focus(18世紀のペスト菌ゲノムは歴史的大流行の菌種が長期間維持されていたことを明らかにする)」だ。

この研究は1994年に、1722年のペスト流行の死者を葬った集団墓地から回収された261体の完全な骨格からペスト菌の分離を試み、5体より当時のペスト菌ゲノムを単離、解読した研究だ。実際には平均12回繰り返して読める程度のDNAが回収されており、系統間の関係を調べるには十分なようだ。ゲノム解読の結果、ヨーロッパ最後のペスト流行、即ち中世の流行から300年後の流行の原因となったペスト菌は、中世黒死病のペスト菌の系統に属することが明らかになった。これにより、1)ペスト菌は流行がなくとも、ネズミなどの宿主によって300年以上維持できること、2)ヨーロッパでは検疫が進み、今回発見された菌種も実際には絶滅していることがわかる。

話はこれだけだが、疫病は人間の精神史に大きなインパクトを持ち(多くの小説がそれを物語る)、歴史を変えてきた。その意味で、記録に残る流行を引き起こした実際の菌のゲノムが一つ一つ解読されるのを見ると、歴史学は理系と文系が統合された新しい分野として発展していることを実感する。

2016年1月25日

自己免疫病の発症は、免疫反応が強すぎない様に調節しているチェックポイントを外してガン免疫を高める治療法の最大の副作用だ。この問題の克服へ向けた一つのヒントが今日紹介するスローンケッタリング・ガンセンターが1月20日号のNatureに発表した論文に出ている。タイトルは「Graded Foxo1 activity in Treg cells differentiates tumour immunity from spontaneous autoimmunity (TregでのFoxo1遺伝子の発言の程度によってガン免疫を自己免疫の自然発症から分けることができる)」だ。これまで細胞表面マーカーを用いて静止Treg(rTreg)と活性化Treg(aTreg)が分けられていた。この研究では、まずrTregからaTregへの変化にAktシグナル系を介するFoxo1が関わることを突き止める。すなわち、rTregではAktが活性化されておらず、Foxo1は核に止まっているが、Aktの活性化が起こるとFoxo1が核外に移行し、Foxo1の転写活性が低下、結果としてTregが移動しやすくなり免疫を抑制し始めることを突き止める。この仮説を確かめるため、核に留まる様デザインしたFoxo1を強制発現させる実験系を用いてTregの局在を調べ、核内に残るFoxo1の量に応じて細胞の移動や増殖を調節する分子がrTreg型を示し、結果リンパ組織内での移動が起こらなくなることを示した。面白いのはこれからで、両方の染色体で核外に移行できなくしたFoxo1を発現させると、自己免疫が発症して、4ヶ月でマウスは死亡する。この免疫エフェクターはCD8T細胞であることから、rTregが活性化されず、移動が起こらないと、免疫抑制が起こらず自己免疫病が発症することがわかる。ただ、これは核内に留まるFoxo1の量に依存しており、片方の染色体だけで核外に移行できないFoxo1を発現させたマウスでは自己免疫機能は起こらない。一方、ガン免疫と核内Foxo1の量の関係を調べると、片方の染色体だけで核内に留まるFoxo1を発現する様にしたマウスで、ガンの抵抗性が増強することを突き止めている。すなわち、Treg核内に留まるFoxo1の量を調節することで、Tregによる調節機能を量的に変化させ、これによってガン免疫と自己免疫を区別して調節できる可能性を示している。実際の臨床を考えるには、Aktのシグナルを調節して抑制の程度を本当に調節できるか調べる必要があるが、残念ながらその結果は示されていない。しかし、可能性は十分で、ぜひ薬剤を使って同じ状態を再現できるか研究が進み、ガン免疫に対する抑制を落としながら、自己免疫はしっかり抑制できる方法が開発されることを望む。

2016年1月24日

極論すればゲノムを理解するということは、体の構造の大枠がゲノム情報を読めばわかるということだ。もちろん骨格にしても顔や体形にしても、ゲノムで決まる大枠の上にエピジェネティックな変化がかぶさっているが、他の形質と比べるとゲノムの影響は大きい。これは双生児を見れば理解できる。とは言っても、形の差を決めているのは遺伝子の発現調節領域の差で、特定が難しいが、これに挑戦するのがゲノム研究の醍醐味でもある。今日紹介するスタンフォード大学からの論文はその意味では「してやった」と著者らも楽しんだはずだ。タイトルは「Evolving new skeletal traits by cis-regulatory changes in bone morphogenetic proteins (BMPタンパク質の発現調節領域の変化により新しい骨格の特徴が進化する)」だ。

この研究では、トゲウオのゲノムを比較して外骨格の形や大きさの違いを決める領域の探索を行っている。知らなかったが、外骨格が大きく変化していてもトゲウオは人工授精で交配することが可能で、まだ完全に種分化が進んでいないため、それぞれのゲノムの差は小さく、また交配を用いた古典的遺伝学が使える利点がある。言って見れば私たちとネアンデルタールの関係みたいなものだ。身体中が外骨格の太平洋に生息するトゲウオと、湖に住むトゲウオゲノムを比較して、外骨格の長さと幅と相関するゲノム領域を全部で28領域特定している。今後ぞれぞれの領域の形態への影響が調べられると思うが、この論文では、2つの領域に多型が見られたBMPファミリー分子の一つGDF6遺伝子に注目して研究を進めている。まず外骨格が小さい淡水型ではGDF6の発現が上昇していることを交配実験も使って明らかにし、これらの領域によりGDF6発現が調節されていることを確認した後、蛍光レポーター遺伝子を用いた遺伝子操作を用いて、淡水トゲウオのGDF6調節領域が外骨格領域で高い発現を示すことを明らかにした。淡水トゲウオのこの領域にはLINEと呼ばれるトランスポゾンが飛び込んでおり、これがエンハンサー活性を示すと結論している。最後に、太平洋トゲウオのGDF6発現パターンを淡水型に変えると、形質の変化が見られるか調べ、期待通り外骨格が小さくなることを示している。すなわち、進化の過程でGDF6がたまたま外骨格領域で発現する様になったトゲウオが、カルシウムの少ない淡水に適応したという話になる。種分化の中間過程にあるトゲウオという面白い実験系を磨き上げてきたグループでしかできない研究だ。

これでも十分面白い話だが、著者らはGDF6エンハンサーの一部が人間でだけ欠損していることを発見する。この論文ではチンパンジーと人間のエンハンサー活性の違いについてもマウストランスジェニックマウスを用いて調べ、チンパンジーの調節領域が足の5番目の指での発現を誘導することを示している。マウスでGDF6がなくなると指が短くなり、頭蓋も縮まるという結果と合わせて、おそらくGDF6調節領域の変化が木登りに向いた猿の後ろ足の長い指が人間になって短くなる過程を代表していると議論している。

進化発生学の伝統を感じさせる立派な力作で、楽しんで読むことができた。