2020年2月22日

感覚、記憶、行動など脳の研究の発展は著しいが、高等動物の場合あらゆる脳活動は意識に依存している。この意識が何かについては、DennetやKochなど多くの本が発表されているが、意外なことに意識を直接扱った論文は、トップジャーナルではなかなか目にしない。

科学から離れて自分の感覚だけでいうと、意識とは可変スウィッチみたいなもので、オフだと自分自身がその時間存在したかどうか全くわからない。すなわち、自分があるという感覚の源だ。完全に寝た時、麻酔時にこのオフの経験をしているはずだが、要するにその間自分が存在したのかどうかわからないのだ。幸い今の所覚醒することができ、その時も存在したことを推察している。オンの時は可変で様々なレベルがある。

今日紹介するウィスコンシン大学からの論文は割と自分の体験からくる意識のイメージに合致したわかりやすい研究で、4月8日Neuronに掲載予定だ。タイトルは「Thalamus Modulates Consciousness via Layer-Specific Control of Cortex(視床は層特異的皮質支配により意識を変化させる)」だ。

研究はサルを使って、マルチ電極と記録を行う比較的古典的な実験が中心で、サルを用いているということもあり光遺伝学などのハイテクは全く使われていない。そして、この研究での意識の基本定義は麻酔によって消失する活動の全てということになる。

この麻酔状態を維持しているサルのどこをどう刺激すれば、麻酔にも関わらずサルが覚醒するかがquestionで、260 箇所の刺激を繰り返した結果、視床の中央部を50Hzの高い周期の電流で刺激したときだけ、脳各部の高い周波数の活動が上がり、また行動記録からも覚醒していることがわかる。

また、様々な脳領域の記録から、視床と皮質深層の活動が睡眠も含む意識の状態と最も相関していることを明らかにしている。さらに、様々な領域間の連結性と意識状態との相関を調べ、皮質表層部と深部の活動の連結性が意識とともに上昇するが、この時の連結性は50Hzではなく8Hz前後のθ波およびα波として捉えられることを示している。

結果はこれだけで、視床の中心部に意識のスイッチの一つ(?)が存在し、50H zという早い振動で興奮すると、そこから皮質表層、皮質深層へ投射する神経を介して興奮が伝わり、これが次の引き金になって皮質深部と表層、そして逆に視床間のθ、α波を介した相互作用が起こり、意識が維持されるというスキームだ。そして、このコアの活動を基盤に、他の領域の様々な意識依存性活動が起こるという結論だ。

シンプルな実験だが、視床中央部を50Hzで刺激すると、麻酔下でも意識が回復するという結果がハイライトで、スイッチがこの辺にありそうだということはよくわかった。今後、麻酔以外の条件でこのコア領域の興奮がどう調節されているのか、研究が進む気がする。また、臨床的に意識がないまま長期間生命維持されている人の中で、この部位を刺激することで意識の回復チャンスを高められるかどうかなども面白い課題だろう。

意識について多くのことが語られているが、結局大事なのは創意工夫に基づく研究の積み重ねであることがよくわかる。

2020年2月21日

かなり古くから神経系と免疫系の相互作用の存在は指摘されてきた。記憶は確かではないが、40年以上前、Cold Spring Harbor出版社からNeuroimmunologyについてそれぞれの分野のトップ研究者が寄稿した本があったような記憶がある。たしかに、両システムは多様な認識が可能で、記憶メカニズムを持っていたりと共通項は多いが、最終的に免疫系がなくても、神経系は正常であることが明らかになることで、両者をしいて結びつけることは下火になったように思う。

それでも詳細に眺めると、両者の不思議な依存性が見つかるようで、今日紹介するハーバード大学からの論文は脂肪細胞への交感神経支配がγδT細胞により誘導されていることを示す研究で2月19日号のNatureに掲載された。タイトルは「γδ T cells and adipocyte IL-17RC control fat innervation and thermogenesis (γδT細胞と脂肪細胞のIL-17受容体Cが脂肪細胞への神経支配と熱発生をコントロールする)」だ。

交換神経細胞は様々な組織に端末を伸ばしているが、なぜこれだけ多様な組織に合目的に神経支配を確立するのか確かに不思議だ。この研究は、寒さに晒された時、脂肪燃焼による熱の発生を調節する脂肪組織の交感神経支配が成立する過程が、免疫システムが欠損したRag2ノックアウトマウスで強く障害されているという発見から始まっている。

ではどのリンパ球が交感神経支配の成立に関わるか、様々なノックアウトマウスを検討し、意外なことにγδT細胞が欠損すると、交感神経支配が低下し、熱の形成が低下すること、そして脂肪組織のγδT細胞のほとんどはVγ6を抗原受容体として発現していることを明らかにする。

この発見を皮切りに、順番にノックアウトマウスを組み合わせてγδT細胞が交感神経支配成立に関わる過程を解析し、以下の結果を得ている。

γδT細胞の分泌するIL-17Fと脂肪細胞側のIL-17C受容体が交感神経支配の誘導に必須。 IL-17RC依存性の交感神経支配は脂肪細胞特異的。 γδT細胞の分泌するIL-17F で刺激された脂肪細胞はTGFβ1を分泌し、これが交感神経支配を誘導する。 以上が結果で、繰り返すとγδT細胞は炎症性サイトカインIL-17Fで脂肪細胞を刺激し、このシグナルにより誘導されたTGFβ1により交感神経支配が確立するという結論になる。

実際には神経系と免疫系が直接関わりあうという話ではなく、免疫系によりマークをつけられた脂肪細胞に神経支配が確立するという話だった。少し深めに解釈して、この図式をIL-17という炎症性サイトカインを用いる脂肪細胞と免疫細胞の相互作用がおこっている炎症サイトをめがけて交感神経支配が伸びてくるという話として捉えると、炎症と神経という問題にまで拡大する面白い話だと思った。

2020年2月20日

昨年の3月、40Hzの光と音で同時に刺激すると、脳内のミクログリアが活性化され、アミロイドプラークを除去する結果、アルツハイマーモデルで記憶が改善するという驚くべき論文を紹介した(https://aasj.jp/news/watch/9864 )。更に驚いたのは、米国でこの40Hzの音と光を出すデバイスを販売している会社があるという事実だ(https://gammalighttherapy.com/ )。米国の活力の源を見る感じがする。とはいえ実際には、光や音と脳波が同期してγ波が海馬で発生する結果だと解説したが、ではなぜγ波がミクログリアを活性するかはわかっていない。

今日紹介するアトランタ・エモリー大学からの論文は、40Hzの光の明滅(フリッカー)で刺激されたマウスの脳内でミクログリアを刺激するサイトカインが選択的に誘導されることを示した論文で2月5日号のJournal of Neuroscienceに掲載された。タイトルは「Gamma Visual Stimulation Induces a Neuroimmune Signaling Profile Distinct from Acute Neuroinflammation(視覚のγ刺激は急性炎症とは異なる神経免疫学的シグナルプロファイルを誘導する)」だ。

研究は単純で、マウスを40Hzフリッカーで1時間刺激し、すぐに視覚野を取り出して32種類のサイトカインの発現を見ているだけだ。ただ実験では、40Hzだけでなく、20Hz、波長がランダムに変わるフリッカー、そして明滅しない持続的光についても、サイトカインの発現誘導を調べている。

結果は明快で、40Hzのフリッカー刺激は多くのサイトカインを誘導するが、何と言っても高いのはミクログリアを刺激するM-CSF,IL-6,MIG,IL-4で、この結果は昨年3月に紹介したγ波によるミクログリア活性化と一致する。

驚くのは明滅しない光、あるいは波長がランダムに変わる光を当ててもサイトカインが誘導されることで、神経刺激で常にサイトカインが脳で誘導されているのかと思うと少し心配になる。ただ、40Hzフリッカーの場合、脳に急性炎症を誘導した場合のサイトカインとはまたくことなっており、炎症が起こると心配するほどではないと結論している。事実、行動を調べても、どの刺激でもほとんど変化はない。

不思議なことに、晒される光の性質により発現するサイトカインの種類が異なる点で、これを突き詰めていけば光で必要なサイトカインを脳内に誘導してがんと闘うことすら可能になるかもしれない。

個人的に興味を持ったのは、20Hzの刺激が他の刺激と比べて、サイトカインの発現全般を低下させることで、ひょっとしたら脳を休めるのに20Hzは使えるかもしれない。

ではなぜサイトカインが神経刺激で誘導できるのか?残念ながら最初の引き金は不明だが、TNFRファミリー分子が刺激され、NFkb活性化、MAPK活性化のカスケードが関わることを示している。

以上が結果で、ミクログリアと神経刺激のあいだの距離が縮まった。しかし、なぜ神経刺激でNFKbが活性化するのかは解明できていない。しかし、そんなことにはお構いなく、γ波ビジネスは加速していく気がする。

2020年2月19日

数多くのサプリメントがアンチエージングをうたっているが、本当に健康寿命を伸ばせるのか調べようと思うと、かなり長期の科学的治験が必要になる。例えば、ワシントン大学今井さんの研究で有名なサーチュイン2を活性化するNADの前駆体NMNにしてもようやく治験が始まったばかりで、本当に副作用なく何十年も飲み続けられるのか?少なくとも私にとってわかった時にはもう手遅れだろう。

ただ、抗老化サプリによっては、その効果をもっと早く知る方法もある。例えば肺線維症や腎硬化症はメカニズムが老化とオーバラップする場合も多く、これに治療効果がある場合、老化にも効く可能性がある。この方向の研究として、非特異的キナーゼ阻害剤と、抗酸化サプリを併用して、死にかけの細胞を積極的に殺すsenolysis治療があるが、肺線維症や腎硬化症で効果をあげており、実際の老化にも効果があるのではと期待され始めている。

今日紹介するオーストラリア・ニューサウスウェールズ大学からの論文はアンチエージングサプリとして期待されているNMNが卵子の若返りに貢献することを示し、ひょっとしたらNMSも期待が持てるかもと思わせる研究で2月18日号のCell Reportsに掲載された。タイトルは「NAD + Repletion Rescues Female Fertility during Reproductive Aging (NADを補充することで女性の生殖年齢を若返らせる)」だ。

研究はまず高齢マウスの卵子でNADが低下していることを確かめたあと、経口投与できるNAD前駆体NMNを飲み水に混ぜて飲ませると、NADレベルが回復することを確かめる。

あとはNADが回復した卵子の機能を様々な角度から確かめ、卵子の能力が若返っていることを発見している。ただ面白いのは、NMNを0.5g/lの濃度で飲ませる場合は著しい改善がみられるのに、4倍の濃度液を飲ませると、卵子の機能は逆に低下する。NADが様々な回路で働いていることの現れで、おそらくアンチエージングを考える時も注意が必要な点になる。

この結果はNADが多様な影響を持つことを示しているが、Sirtuin2のトランスジェニックマウスを用いて、卵子若返りの主役はやはりSirtuin2であることを示している。すなわち、NADはsirtuin2の脱アセチル化機能を活性化して働いていることを示している。

最後に生殖補助医療の状況を考え、老化卵子に試験管内で直接NMNを添加する実験を行い、試験管内でも同じようにNMNはSirtuin2を介して卵子の機能を若返らせることを明らかにしている。

以上、実験自体は他の細胞を用いたアンチエージング実験となんら変わることはないが、卵子という老化がはっきりと機能に現れる系でNADの効果が示せたこと、そして年齢が進んだカップルの卵子機能を高める臨床的可能性を開いた点で面白いと思う。

2020年2月18日

「自閉症の科学」では、繰り返し繰り返しASDに関わる遺伝子変異の論文を紹介してきたが、これは21世紀に入ってこの分野の研究が急速に進展し、今も多くの論文が発表されつづけているからだ。しかもこれで十分というレベルには到底達しておらず、知識は今もアップデートされ続けている。これを裏返すと、それほどASDの遺伝的背景が複雑であることを物語っている。これまでの研究から見えてきたのは、ASD状態は、多くの遺伝子が合わさって形成される性格と同じような脳の多様性とともに、その多様性が最後に「異常」として表現されるために必要な遺伝的変異が組み合わさって形成されることで、この二つのタイプの変異の質が大きく異なっているという認識だ。

今日紹介したい論文は、ボストンのMITを中心に1万人以上のASDのゲノム配列を調べ、特にASDが異常として表現される遺伝子変異を特定しようとした探索研究だが、論文をいきなりそのまま紹介したのでは、おそらく医学部の学生さんでもすぐ理解するのは難しい内容だと思うので、まず遺伝子変異の質についての基礎知識から紹介してみたいと思う。

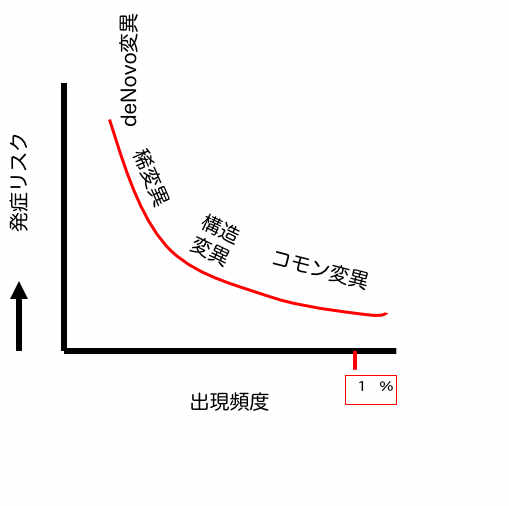

私たちの細胞は外界からのストレスがなくても、細胞が分裂するたびにDNAが複製され、そのたびに様々なタイプの複製ミスが生まれるようにできている。このような個人レベルのゲノムの違いが、環境要因に影響される遺伝子の使い方(エピジェネティックス)と合わさって一人一人の性質や性格の違いを生み出している。図に示すように、こうして生まれる遺伝子変異は、大きく頻度の比較的高いコモンバリアントと、稀にしか見つからないレアバリアントに分けることができる。この、コモン、レアを決めている要因が、遺伝子変異への選択圧力で、例えば個体の生存に関わる多くの変異は、子孫が残せないため集団内の頻度は必然的に低くなり、レアバリアントになる。一方、現在個人の病気の遺伝的リスクを調べるために提供される個人ゲノムサービスの多くは頻度が比較的高いコモンバリアントを調べる検査だ。例えば、身長などはこのようなコモンバリアントがいくつか合わさって決まることがわかっており、最近ではこのようなコモンバリアントの組み合わせから身長を推察することも可能になっている。要するに私たちが一般的な性質や性格と呼ぶものは、コモンバリアントの複雑な組み合わせからなるといっていい。

ASDも、コモンバリアント(CV)、レアバリアント(RV)の両面から調べられてきた。例えば脆弱性X症候群、RETT症候群など特定の遺伝子機能が失われるRVは、発達遅延とともにASD様症状を示すことが知られており、異常状態が発生させる過程を理解するために重要な変異だ。実際このようなRVは、動物に導入するとASDに似た症状を示すことが多く、ASDモデル動物として研究されている。ただ、発達障害のような目立つ症状が出る場合以外は、RVを発見することは難しく、調べるためには千人以上のゲノムを調べることが必要になる。

一方頻度の高いCVのほとんどは個体の生存に直接関わることは少なく、個々のCVは変異というものの、性質の大きな変化につながることはまずない。すなわち変異への選択圧は弱く、結果その変異が一定の頻度で維持されてきたと考えられる。個々のCVの影響は大きくないが、他の様々な変異と合わさることで様々な病気の発症に関わることも確かで、全ゲノムレベルでCVを調べる検査(GWAS検査)で疾患との相関を調べることでリスクを計算することができる。ASDについても多くの研究が行われ、100を超すCVがASDのリスク因子として相関することが明らかになっている。ASDと相関するCV がこれほど多く見つかったと言う事実は、ASDがまさに様々なタイプを包含するスペクトラム障害で、性格と同じようにCVの組み合わせで決まる脳の多様性を反映している根拠として考えられるようになった。

その後次世代シークエンサーの利用により、個人ゲノムのDNA配列を読むコストが急速に低下した結果、千人を越す人のゲノム配列を調べる研究が可能になり、自閉症という一枚のコインを、CV,RV両面から一体的に調べる研究が進み始めた。その典型が前回「自閉症の科学」で紹介した「父親の精子に見られる遺伝的変異のモザイク」(https://aasj.jp/news/autism-science/12266 )についての論文で、この研究では図でde Novoの変異として示した、両親、兄弟にはなく自閉症児本人だけにみられるRVを調べている。

さて、今日紹介したいMITを中心とする国際チームからの論文では1万人を越すASDについて、ゲノムのうちタンパク質に翻訳される部分(エクソン)を解読し、ASDだけに存在し、一般人には見つからないRVを探索している。RVを特定したい場合、対象が多ければ多いほど新しいRVを見つけることができる。これまでの研究では千人規模だったので、1万人規模にスケールアップすることでさらに稀なRVも見つけることができる。ただ、この探索には終わりはなく、次は10万人、その次は100万人と、すべてのASDリスクRVがリストできるまで研究は続くと思う。従って、この研究も中間報告として考える必要がある。

膨大な研究なので詳細は省いて、RVを調べることの意味を中心に以下にまとめてみた。

分子の構造変化につながるRVがASDでは3.5倍多く蓄積する傾向がある。逆から言うと、ASD発症には確かに分子機能の変化を伴うRVが関わっている。統計学的には、RVはASDで見られる変異の2%ほどで、50%以上はCV。 RVの頻度は女性のASDの方が2倍高い。ASDは男性が圧倒的に多いことを考えると、この結果は不思議に思われるかもしれない。しかし、女性がASDを発症しにくいということは、逆に発症のためには男性より多くのRVが必要であることを意味し、これまで考えられていた様に、女性はASDになりにくい事実の裏返しと見ることができる。 この研究では全体で102種類のASD特異的RVと特定されたが、そのうち60は新しく発見されている。即ち、対象の数を増やせばさらに新しいRVが発見できる可能性がある。 ほとんどのRVは神経細胞で発現しており、ASD特異的RVp(53種類)と、他の精神疾患にも見られるRVn(49種類)に分けることができる。他の神経疾患でも見られるRVを持つ児童は、歩く時期が遅く、軽度の発達障害が見られる事から、RVpとRVnの機能は異なることが推察できる。 RVの機能は、遺伝子発現調節に関わる分子か、シナプスなどの神経管結合に関わる分子に分けられる。また、101種類のRVは出生前の脳で発現が高い事から、神経発達に関わると推定される。 これ以外にも、いくつか面白い解析が示されてはいるが、あまりに専門的になるので割愛する。

要するに対象の数を増やすことで、ASD特異的RVを特定することができ、統計学的解析からこれらRVが確かにASD発症に関わることが証明できたと言える。

これまで自閉症と相関することが発見されたCVがあまりに多いため、ゲノムから新しい治療法を発見することは難しいのではと考えられてきたが、この脳の多様性が「異常」として表現されるために必要なASD特異的RVが明らかになることで、ゲノムからASD治療法を開発することも夢でないと思っている。

2020年2月18日

私たちが医学部で学んでいた頃の神経疾患は症状の違いを中心に分類されており、また分類した研究者の名前が病名につくため、習う方としてはただただ暗記一辺倒になっていた覚えがある。例えば小脳神経の編成が強いとオリーブ橋小脳萎縮症、自律神経症状が強いとシャイ・ドレーガ症候群、そして線条体症状が強いのがパーキンソン病(PD)と分類され、線条体中心のパーキンソン病以外は多系統萎縮症(MSA)と総称されていた。1990年ごろαシヌクレインが変性した繊維状構造の異常蓄積がこれらの病気の共通の原因と考えられるようになり、これらすべての病気は今やαシヌクレイン症として分類されようとしている。しかしなぜ同じ分子背景なのにこれほど症状の違いがあるのかを説明しない限り、やはりαシヌクレイン症で片付けるのは難しい。

今日紹介するテキサス大学からの論文はPDとMSAを誘導するαシヌクレイン繊維は機能的に区別できることを示した論文で2月13日号のNatureに掲載された。タイトルは「Discriminating α-synuclein strains in Parkinson’s disease and multiple system atrophy (パーキンソン病と多系統萎縮症に存在するαシヌクレインを区別する)」だ。

さてこの研究の目的は明快だ。PD とMSAを誘導しているαシヌクレイン繊維は、構造上の違いがあり、それを用いて両者を鑑別することができることを示すことだ。

もちろん答えはYesで、これを以下の方法で確認している。

変性により形成されるαシヌクレイン(αSNL)繊維はプリオンと同じで、非変性のαSNLを変性型に折りたたんでαSNL繊維へと転換する鋳型の役割がある。この患者さんのαSNL繊維を鋳型に非変性型αSNLが変性型に折りたたまれるとき蛍光を発するαSNLを用いて、患者さんの脊髄液に変性型の鋳型が存在するか調べると、PDのαSNL繊維を鋳型にした方がMSAのそれより、高い蛍光が見られること。ただ、これは繊維型へ変性した分子数がPDの場合で多い訳ではなく、αSNL繊維の構造上の違いを反映している。 これをさらに確かめるため、αSNL繊維に特異的に結合する様々な化合物を用いてPD 由来とMSA由来のαSNL繊維への結合を比べると、化合物HC199はPD由来のαSNL繊維と、HC159はMSA由来αSNL繊維と選択的に結合する。 タンパク分解酵素で分解しにくい分子領域を調べる方法で、PDとMSA由来αSNL繊維を区別できる。 これらの差を用いて、患者さんの脳脊髄液に存在するαSNL繊維を調べると、ほぼ90%の確率で両者を区別できる。 分光分析機やクライオ電顕でそれぞれの繊維の構造の差を明確に定義できる。 iPSや神経幹細胞由来の神経細胞へ転嫁する実験を行うと、MSAのαSNL繊維の方が細胞毒性が強い。 以上、構造的、生化学的、機能的すべての面で同じαSNL分子由来でも、変性した繊維構造がPDとMSAで異なることがわかった。この意味で、単純にαシヌクレイン症と一括りにすることができないことがよくわかった。

ただ、なぜできた繊維の構造が病気ごとに違うのか、この解明が最大の問題で、これがわかると病気の理解は格段に進むと期待できる。

2020年2月17日

強い恐怖や悲しみにさらされた後、治療の困難な不安神経症を含む様々な精神的、行動学的異常を示す状態を、PTSDとして一般的不安神経症から区別するようになったのは私が医学部を卒業した頃だった。まさにベトナム戦争の頃だが、重要なことは戦争体験者全員がかかるわけではなく、およそ10%がPTSDへ発展する。

医学的には恐ろしい記憶を抑えようと試みるプロセスが、逆に記憶を蘇らせていると考えられて、学習障害の1型として治療されている。いずれにせよ、記憶を抑えるための回路がこの状態の鍵を握ると考えられる。

今日紹介するフランスノルマンディー大学からの論文は、130人の犠牲者が出たパリ市サン・ドニの自爆テロ事件に居合わせた市民102人の参加を得(うちPTSD55人、PTSD症状を示さない47人)の一般的な記憶抑制機能を調べ、PTSDの患者さんがテロの記憶と関わりなく、記憶の抑制の異常を示すことを示した論文で2月14日号のScienceに掲載された。タイトルは「Resilience after trauma::The role of memory suppression(トラウマの後のストレス回復力:記憶抑制の役割)」だ。

この研究ではテロが起こった日パリを離れていた人(ここでは1群と呼ぶ)、テロにさらされたもののPTSD発症しなかった人(2群と呼ぶ)、そしてテロに居合わせPTSDを発症した人(3群)について、単語と画像のセットを覚えてもらった後、半分はそのまま覚える、残りは頭に浮かばないよう自分で何度も努力してもらう課題を行わせる。この時、記憶を抑えることができたかどうかは、ぼかしが入った画像を見せ、ぼかしを徐々に除去して対象の画像が認識できた時間を抑制の指標としている。すなわち抑制できている人は、思い浮かべるまで時間がかかるというわけだ。

実際、 PTSDの人は、記憶の抑制がうまくいかず、逆に早く認識できる。すなわち、PTSDは特定の記憶だけでなく、記憶自体を抑制することが難しい状態に陥っていると言える。

この異常を脳科学的に調べる目的で、課題を行なっているときに機能的 MRI検査を実施し、脳の活動及び活動の動機を指標とする各部位の連結性を計測している。特にこれまで記憶の抑制に関わることがわかっている背側側部前頭前皮質と、海馬など記憶に関わる領域の反応を調べている。

課題を行なっているときのそれぞれの脳領域の活動には特に目立った差はない。しかし、PTSDを発症した人だけは、記憶を抑制する課題より抑制しない課題でも結合が高まる。一方、テロを経験してもPTSDを発症しなかった人では、抑制する課題の時に結合力が高まる。正常の人でも同じ傾向があるが、抑制時の結合力の増加はテロを経験した人よりは弱い。

結合力の方向性をモデリングに基づいて計算しているが、記憶や認識をコントロールする背側側部前頭葉から記憶領域へのトップダウンの抑制であることを示している。

この結果を私なりに勝手に解釈すると、PTSDを発症した人は、記憶を抑える前頭葉から記憶領域の抑制回路が壊れてしまっていることを意味する。従って、記憶が抑制できないのは決して恐怖体験だけではない。とすると、恐怖体験によって、抑制回路自体が変化してしまったことを示している。

面白いのは、恐怖体験に出会いながらも、PTSDを発症しなかった人たちで、発症した人とは逆に抑制回路の結合が全般に強まり、また結合領域も拡大していることだ。すなわち、発症しないという背景に正常の人より強い抑制回路を確立していることがうかがえる。

この記憶抑制を調べる課題の設計など興味ふかい論文だったが、何より大きな事件を人間の脳の経験の問題として捉えていく研究領域が出来上がっていることを強く認識した。コロナウイルスを始め様々な大事件が世界で進行しているが、この人間への影響を丹念に科学的に検証して、いい加減な評論家の出る幕を閉ざすことが、21世紀科学の課題だと思う。

2020年2月16日

「タバコをやめると太る」という話はかなり確かな医学的事実で、2012年英国医学雑誌BMJに発表された多くの論文を再検討したメタアナリシス(BMJ2012;345:e4439、 doi: 10.1136/bmj.e4439)によると、やめてから12ヶ月で測定すると4.5Kgの体重増加がみられ、それもやめて3ヶ月で急速に増加することが示されている。実は私がタバコをやめた時もそうで、急速にメタボリックシンドロームになったので、医師の診察を受けたことがある。

この事実は、私も含めやめた人間からみると、タバコが体に悪かった証拠だと捉えるが、やめたくない人間にとっては、タバコをやめて肥満になった結果、様々な異常が出てはたまらないから、このままタバコを吸い続けようということになると思う。

今日紹介するハーバード大学からの論文は、禁煙率が高い米国医療従事者のコホートを使って「タバコをやめると太るから体に良くない」という考えが間違っていることを明らかにした調査研究で2月号のThe Lancet Diabetes-Endocrinologyに掲載された。タイトルは「Smoking cessation and weight change in relation to cardiovascular disease incidence and mortality in people with type1 diabetes: a population-based cohort study (タバコをやめることと体重の変化が2型糖尿病の患者さんの心臓病や死亡率に及ぼす影響)」だ。

私もそうだったが、タバコの害が叫ばれるようになりタバコをやめる必要が最も強かったのは医学医療に関わる人たちだった。この研究の対象は1976年時点で30−55歳だった12万人の看護師のコホートで、まさにその後禁煙の必要性を強く感じた集団といえる。これに加えて、1986年に始まった、やはり医療従事者の2年毎の健康の調査を対象に選んでいる。ただこの中から、コホート追跡中に2型糖尿病と診断された約1万人を選んでベースラインを一致させ、禁煙や体重増加の影響を直接見やすくしている。

一方、タバコの直接の影響を避けるため、コホートが始まるときに閉鎖性呼吸器疾患やガンにかかっている人は除外している。こうして選んだ対象者を、次に、喫煙歴が全くない、現在も喫煙中の2群に加えて、6年以上禁煙を続けている、タバコをやめてから2〜6年経過した群に分け、最後の群についてはやめた後増加した体重でさらに分けて、2014年まで追跡し、その間の心臓病発症率と、原因を問わない死亡率を比べている。

さて気になる結果だが、まず喫煙を続けた人の心臓病にかかる比率を1とすると、喫煙歴のない人は0.59と明確に低い。また、やめて6年以上経つ人では0.63で止めることの効果ははっきりしている。すなわち、いつでもタバコをやめることでその時点から心血管疾患にかかる可能性は低下し続けるが、それでも喫煙歴のない人と同じには到達しないという、これまでの傾向が確認されている。次にやめて2〜6年という人たちで、体重増加が禁煙効果を相殺するか調べたところ、ほとんど体重増加がなかった人が0.77に対して5kg以上増加した人で0.89で、やはり体重増加は新血管障害全般でみると、禁煙の効果を抑える可能性がある。

ただ死亡率で見ると、原因を問わない死亡率、心血管疾患で死亡する確率、さらにはガンによる死亡率は、すべて体重増加には影響されず、驚くことに体重増加が高い方が死亡率が少し低いという結果になっている。

2型糖尿病の医療従事者については、タバコをやめると体重が増えるからということは、禁煙の理由にならないが結論だ。

よく読んでみると、医療従事者に限っている点、2型糖尿病患者さんに限っている点など、どこまで一般的な話かわからないことも確かだ。ただ、禁煙して体重が増加した医療従事者というのが自分に合致している点で紹介したくなった。

2日前、糖尿病研究で有名なボストンのジョスリン研究所に仕事で行く用事があったが、0度近いというのに、室外でタバコを吸っている病院関係者を見かけた。ジョスリンでのシーンだけに、禁煙の難しさを改めて実感した。やめられてよかった。

2020年2月15日

2019年、最も強く印象に残った論文の一つが、ラマで作らせた抗CD47抗体遺伝子を導入したバクテリアをガン局所に注射してガン免疫を高めるという方法の開発だ(https://aasj.jp/news/watch/10496 )。この背景には、CD47をカバーしてやるとガン細胞が貪食されやすくなること、バクテリアをガン局所に注射することで抗体の全身への影響が軽減されること、そして抗体が一本のペプチドからできているラクダ科の動物の抗体はバクテリアで生物活性を保ったまま合成することができるという、生物学的知識が存在している。

私が最も評価したのは、方法が変わっているから面白いというのではなく、この方法にはガンの抗体治療を劇的に安価にする可能性があるからだ。すなわち、一旦作成したバクテリアは安定にしかも安価に増殖させることができる。おそらく、タンクで抗体を作る現在の方法と比べれば、パテント料を除けばコストを限りなく低下させることができる。とすると、PD-1やCTLA-4に対する治療法もできないだろうかと期待していた。

今日紹介する論文は昨年7月に紹介した論文と同じグループからで、チェックポイント治療の本丸PD-L1とCTLA-4に対するラマ抗体を用いてガンのチェックポイント治療が可能か検討した論文で2月12日号のScience Translational Medicineに掲載された。タイトルは「Engineered probiotics for local tumor delivery of checkpoint blockade nanobodies (腫瘍局所へチェックポイントナノ抗体をデリバリーできる遺伝子操作プロバイオ)」だ。

この方法の最大の問題はラマの抗体が必要なことだが、CTLA-4とPD-L1に対する抗体をデータベース(RCSB PDB)から見つけ出し、この抗原結合部位の遺伝子をバクテリアに導入し、それぞれの抗原に結合することを確かめ、ナノ抗体と呼んでいる。

研究では、局所投与した時最も長期間抗体を作り続けてくれる遺伝子導入の条件を検討し、プラスミドではなく大腸菌のゲノム上で、大腸菌の密度を感知して転写される1つのオペロンとして抗体を組み込み、最終的に1コピーの抗体遺伝子を溶菌分子とともに1つのオペロンとして組み込まれたバクテリアが局所で最も多くの抗体を産生することを確認している。前回紹介したシステムより、かなり進歩しており、また大腸菌が抗体遺伝子を欠失する危険性も低下している。

あとは大腸菌が期待通り溶菌して抗体を遊離してくれるか、副作用はないか、そして実際に移植されたガンに対する免疫が成立するかを詳しく調べているが、局所だけで抗体がガンに作用するという特殊な状況なので、なぜ抑制性T細胞が低下して、キラーなどのエフェクターの反応が高まるのかなど詳細については、今後臨床応用の過程で詳しく調べる必要があるだろう。

いずれにせよ、局所に投与するだけでマウスに移植したガンの増殖を抑制し、生存を伸ばすことができる。また、2箇所に移植して、片方だけにバクテリアを注射すると、注射していない方のガン細胞の増殖も抑制され、全身の免疫が成立していることがわかる。しかも都合のいいことに、ガンが消えるとバクテリアも消える。また効果が弱い場合も、サイトカイン遺伝子を加えることで効果を高めることができることも示している。

驚くのは、局所投与だけでなく全身投与しても、なぜかバクテリアはガン組織に取り込まれ抗腫瘍効果を発揮する。ここまでくると、本当かと少し心配になるが、論文はめでたしめでたしで終わっている。

最初に述べた治療コストのことを考えると、今後も期待したい技術だが、長期間にラマ抗体やバクテリアに対する免疫ができないかなど臨床応用に向けた問題を克服する必要があるだろう。とはいえ、材料自体は完成している点で臨床研究へのハードルは低いように感じる。このグループは今後も注目したい。

2020年2月14日

核酸を媒体とするコードとアミノ酸の対応が生まれて現在の形の生命が誕生する以前、RNAがコードであり機能分子でもあるというRNA世界が存在していたことは、私にとっては納得できるシナリオだ。そんな状況が今でも垣間見られる様々な現象が存在するが、タンパク質への翻訳過程で、RNAでできたリボゾームとmRNAが相互作用している。

今日紹介するスクリップス研究所からの論文はこのRNA同士の相互作用の一部は、個別のmRNAの立体構造に依存しており、これを阻害することで特定の(この場合αシヌクレイン)の翻訳を抑えることができることを示した研究で1月21日号発行の米国アカデミー紀要に掲載された。タイトルは「Translation of the intrinsically disordered protein α-synuclein is inhibited by a small molecule targeting its structured mRNA (αシヌクレインの異常翻訳をmRNAの立体構造を標的にした低分子化合物で阻害する)」だ。

不勉強でこの論文を読むまで全く知らなかったが、mRNAの中にはRNAの特異的立体構造を使ってリボゾームト結合し、これが翻訳の活性を調節できることがわかっているらしい。その一つがパーキンソン病やレビー小体型認知症で蓄積することが知られているαシヌクレインで、著者らによるとmRNAの5‘UTRに鉄イオン依存性の特徴的な構造を持っており、これを阻害することで翻訳の効率を低下させる可能性があることがわかっていた。重要なのは、このような構造は他のmRNAにはほとんど存在せず、αシヌクレインmRNAに特異的で、従ってこの分子を標的にした治療が可能になるというわけだ。

この研究ではαシヌクレイン5’UTRの構造解析から理論的に設計した化合物の中からsynucleozidという化合物を選び出し、これが細胞レベルでシヌクレインの合成を抑えられるか様々な実験を行なっている。はっきり言って、RNAを標的にする化合物が設計できるというのがこの研究のハイライトで、あとは詳細な細胞学、生化学的実験が続いている。

まずシヌクレイン合成中の細胞に転化して効果や特異性を調べると、期待通りほぼシヌクレイン特異的に25%程度の翻訳を抑制できている。ただ、フェリチンの翻訳も低下するが、これについては2次的影響と結論している。データベースの中から、同じような構造を持つmRNAを探索して、シヌクレイン以外には1種類のmRNAしか見つからないことを確認しており、これを標的にするとシヌクレインを標的にする薬剤の開発が可能になる。

生化学的にはアンチセンスオリゴを用いた結合性のマッピング検査というかなりプロフェッショナルな方法を用いてsynucleozidが結合する場所を特定している。さらにタンパク質の介在なしにmRNAと40Sリボゾームの直接の結合を阻害していることを示しているが、詳細はいいだろう。

要するに、翻訳という蛋白合成の基本過程も、特異的分子を標的とした治療の開発対象になるという驚きだ。もちろん抑制の程度は強くないが、薬に特異性があり、25%の抑制が可能なら十分魅力がある。ただ残念なのは、この研究で脳内へ到達できる分子の設計を行なっているが、これはうまくいかなかったことで、まだまだ実現は遠いと思う。

重要なのは、もし同じことが他の薬剤開発が難しいタンパク質についても言えるなら、翻訳が将来の分子治療の標的になることで、例えば分子特異的に蛋白分解酵素を作用させる低分子化合物とともに期待したい分野だと思った。