17世紀を代表する大陸合理主義哲学を終え、今回から、ロック、バークリー、そしてヒュームと進んでいく。

ジョン・ロックは、医者で、植物収集でも有名な、即ち自然科学の素養のある英国の哲学者で、英国経験論の中では我が国でもよく知られているのではないだろうか。特に「生まれたとき私たちは白紙(タブララサ)で、経験と内省を通して観念が形成される」という言葉は広く知られている。とはいえ、デカルト、ライプニッツ、スピノザと見てきた大陸の哲学と比べると、本当はあまり読まれていない印象で、講義をしていてもロックについて話をしてきた学生さんにはまだ会ったことはない。一方、「人間は自然状態では理性に従って、決して争いを好まない」とする理想主義をもとに、ホッブスに対抗したロックの「統治論」は、現在もなお読まれ、また大学の講義でも必須項目として取り上げられているのではないだろうか。

例えば現在進行しているロシアによるウクライナ侵略を、「統治論」の中の「戦争の状態について」を頭に置きながら眺めてみると、ウクライナの抵抗とそれを軍事的に支援することの正当性をロックは支持しているように思う。

まず戦争状態を、「人間を奴隷化しようと企てる者」によって始められる「生命を奪おうという意図の宣言」であり、この結果「戦争状態」に入る、と定義する。

そして、「自然の状態において、その状態にある全ての者に帰属する自由を奪い去ろうとする者は、その自由がそれ以外のあらゆる者の基礎であるが故に、他の者も全て奪い去ろうともくろんでいると当然推測しなければならない」、「生命というものはひとたび失われると取り返しのつかないものだから、私には自己防衛と戦争の権利、すなわち攻撃者を殺す自由が許される」、と侵略された側も戦争に入って相手を殺す権利が生じることを明確に述べる。

とは言え、「基本的な自然の法によって人間はできるだけ保全されるべきだから、・・・全ての人が保全され得ないときは、まず罪のないものの安全が優先されるべきである」と、一般市民の保全の重要性も加えている。

統治論にこれ以上深入りする気はないが、ホッブスの現実主義に対する、理性主義とも言える思想が、ロックの哲学の根底にある。私自身も親近感を持つ。このように現代に通じる思想にもかかわらず、彼の哲学を読もうとするとき、一つ大きな問題に突き当たる。先に引用した「統治論」と今回紹介する「人間知性論」を、私はこれまで中央公論社の「世界の名著:ロック、ヒューム」で読んではいたが、残念ながらこれらは抜粋で大幅に省略されている。今回読み直すに当たって「人間知性論」全巻を読もうと思い立ったが、イギリス経験論の要と言ってもいいロックの「人間知性論」全巻は新刊では手に入らないことがわかった。政治論については多くの著作が訳され読むことが出来るのと比べると、ロックの哲学の我が国での位置を反映している。

ただ、ものを探して手に入れるという点で、今は素晴らしい時代だ。これまで利用したことがなかったメルカリに、「人間知性論、岩波復刻版」が出品されていたおかげで、ほとんど無傷の全巻を手に入れることが出来た。そして、全巻を読んで、ロックの素晴らしさがわかるとともに、なぜロックの哲学は人気がないのかもわかった気がした。

図 ロックについては写真に示す本を読んだ。引用は全てこれらの本から。

最初からネガティブな評価をして、これからロックを読もうと考えている若者をめげさせては申し訳ないので、まず私の個人的評価を正直に述べよう。読んだあと確かに「これなら人気が出ないかな」という感想を持ったが、今回改めて読み直して、私は、「現代に通じる素晴らしい哲学で、私自身が持っている考えにも近いと感じた。大陸合理主義哲学を間違いなく発展させており、多くの若者に是非読んでほしい。特に脳科学を目指す研究者には、研究の課題が見つかるのではないかと勧めたい」になる。

なのに、どうして人気がなさそうだと感じたのか。人間知性論は膨大な著作なので、詳細の紹介は省かざるを得ない。そこで今回は、17世紀哲学を前進させたにもかかわらず、ロックの哲学が確かに人気が出ない原因を入り口にして、ロックが到達した「人間が理解する」時の原則について議論したいと考えている。

さて、我が国であまり人気が出ない問題の1は、日本固有の翻訳の問題だ。例えば「人間知性論」も古い翻訳では「人間悟性論」と、一般の人が理解しにくい言葉をわざわざ用いている様に思える(学問の囲い込みか?)。その最たるものが「悟性=understanding」で、調べてみると禅の言葉に由来するようだが、今の人たちには全く見知らぬ外国語の単語と同じだ。と言うより、なまじ漢字が使われているため、混乱の元になること間違いないと思う。

この本の英語版タイトルは「An essay concerning human understanding」だが、英語と対比すると人間知性論でもピンとこない。一方、英語の方は誰もが内容をイメージできると思う。すなわち、この本は私たち人間が世界を理解する能力について、徹底的に思いを巡らせた著作だ。「私たちの理解する能力とは何か?」についての本なら、自分自身の脳に興味ある若者なら読んでみようと思うはずだ。是非もっと魅力的な和訳版が出版されることを期待している。

そしての問題の2が、ロックが独断的主張を嫌うためか、時に議論が首尾一貫していないことを物足りなく感じる点だ。すなわちこうしなさいと言うHow To哲学ではないため、一貫した主張がないように感じられ、印象が弱いのではないかと思う。しかしそのおかげで、10000ページ近い本なのに、押しつけがましくなく、読後感は極めて爽やかだ。おそらく、独断的なはっきりした考えを哲学書に求める人は、がっかりするだけだろう。

実を言うと、最初ロックを「世界の名著」で読んだとき、この優柔不断さに、経験論哲学から唯物論への展開へ大きな期待を描いて読んだ私も裏切られた気がした。結果、今回まで再読することなしに放っていた。しかし、今回読み直して、この優柔不断さこそが、イギリス経験論のスタートを後押ししたのではないかと考えるようになった。

ロックの最も有名なテーゼは、この本の1巻、2巻の中心的議論、すなわち私たちの持つ観念は全て感覚を通した経験の積み重ねで生まれてきたもので、生まれついて持っている観念、生得観念はないというものだ。「人間知性論」第二巻「観念について」から一節を引用しよう(全ての引用は先に挙げた岩波書店「人間知性論」復刻版から)。

「そこで心は、言ってみれば文字を全く欠いた白紙で、観念は少しもないとと想定しよう。どのように心は観念を備えるようになるのか。人間の忙しく果てしない心想がほとんど限りなく心へ多様に描いてきた、あの膨大な蓄えを心はどこから得るのか。・・・・これに対して、私は一語で経験からと答える。この経験に私たちの一切の知識は根底をもち、この経験から一切の知識は究極的に由来する。・・・・私たちの観察こそ、私たちの知性へ思考の全材料を供給するものである。」

もちろんドグマを排し、考える自分の存在から始めよと主張したデカルトも、同じ考えからスタートしている。考える私から始めるということは、経験から始めることを意味する。しかし、ロックだけが経験論と呼べるのは、彼が先験的な概念を神や道徳に至るまで否定している点だ。一巻4章の「神の観念は生得ではない」のなかで、世界中の民族と話してみれば、神の概念を全く持たない人間や、無神論を唱える人たちに会えると述べて、私たちの心の中にキリスト教を受け入れる心が生まれてついて植え付けられていることはない、と、明確に述べている。

そして「人が違えば神の観念も様々」という章では、

「一神だけを承認するユダヤ教徒、キリスト教徒、マホメット教徒の間にあってさえ、正しい教説はそれほど行き渡っておらず、人々に神なるものの同じで真の観念を持たせてはいなかったのである。私たちの間でさえ、探求してみればどれほど多くの人が天に座す人間の姿で神なるものを心に描き、その他数多くの不合理で適当な想念を持つとわかるだろうか」

とまで述べて、「神の観念すら人それぞれ」と、まさに彼が観察を通して感じていることを率直に述べている。

もちろんデカルトの時代でも、世界中に様々な宗教が存在し、キリスト教の神の概念が生得的に私たちに刻まれている訳ではないことも理解されていたのではないかと思う。しかし、17世紀を代表するデカルトですら、「神の観念は人それぞれ」などとここまで踏み込んだ議論を展開できなかったのは、決してキリスト教に遠慮してだけのことではなかった。すなわち、自分のもつ観念と自己の精神を考えるとき、自己精神を観念から切り離して絶対性を付与したいという欲求に負けていたのではないかと思う。

そう考えると、自己の全てが経験を通して形成されてきたと言い放ったロックの哲学は、人間は特別で生得的に刻み込まれた観念が存在するとする考えが当たり前の、17世紀以前の哲学には青天の霹靂だった。さらに、神も含めて自己の観念を経験の蓄積でしかないと言い放ったロックの思想が新しいのは、「自己が、それまでの経験と、それを保持する脳と身体である」ことを明示している点だ。これにより観念についての学が、経験する私の脳の問題に転換する道がついに開かれた。

実際彼は、2巻1章で、

「魂が思考し、人間はこれを知覚しない、そう想定することはすでに述べたとおり、一人の人間のうちに二人の人物を作ることである」

また2巻23章では、

「誰しも自分の魂がそのいる場所で思考し、意志し、自分の身体に作用できるが、100マイル隔たったある身体に作用できず、あるいは100マイル隔たったある身体に作用できないことを自分自身に見いだす」

「死ねば霊魂が身体から出て行くとか、身体を去るとか考えて、しかも魂が運動の観念を持たないことは私には不可能のように思える」

と明確に二元論を否定し、身体と自己の観念が一体化していることをはっきり述べている。

このように、ロックは身体に結合された脳の中に発生する観念=自己であるとして、まさに近代脳科学の先駆けとも言えるのだ。ロック以前の哲学に述べられている哲学にも、脳科学のヒントとなる点は数多くあると感じてきた。しかし、著作を読んで、脳科学が始まったという感触を持てるのは、ロックが初めてになる。一種の唯脳的思想の始まりだ。

ロックを褒めすぎで、どこが期待を裏切ったのかと問われそうだ。しかし、この本を読み進むと、確かに一貫性のなさをしばしば感じる。例えばここまで貫徹した経験主義を述べているロックは、一方で彼自身がキリスト教徒であることを隠さない。例えば4巻10章「神なるものの存在の私たちの真知について」では、私たちの脳と身体は神により与えられたものであり、神を感覚、知覚、理知を通して神を知ることが出来ると述べている。我々の脳に生得概念はないと言い切り、個人の神に対する概念も人それぞれだとまで言っているロックのこの言葉を聞くと「え!」と驚いてしまうのだ。

ロックは言う。

「どのようにして絶対確実な神についての知をえられようかを明示するために、私の考えでは、私たちは自分自身より、つまり、私たちが自分自身の存在について持つ、あの疑いない真知より、先に行く必要はないのである」

このセンテンスは二つの意味を持つように感じる。まず私の身体と脳がここに存在していることが、神が存在する証拠だという意味。これを読むと、デカルトが自分の存在から神を演繹したのと同じ論理ではないかと、がっかりしてしまう。実際、ロックの経験論も口だけかと思って、学生時代、裏切られた気がした。しかしもう一つの意味を考えることが重要だ。即ち、私には先得的観念は存在しないという原則があるので、神も経験を通して形成される私たちの理性から生まれたものだということが同時に示唆されている点だ。ここに17世紀の合理哲学と大きな差がある。

いずれにせよ、今回全巻を読み通して、ロックの特徴をつかんでくると、この本の中にしばしば見られる矛盾する記述も、気にならなくなってくる。要するに、論理的一貫性を大事にするあまり、わからないことまで独断的に主張することをロックは拒否しているだけで、「今は説明できないが、自分の思考は神の存在を示しているので、キリスト教を信じている」と率直に述べているように思える。そしてさらに、他人にこの思想を絶対的真実として押しつける気はないと語っている。彼は清教徒であったと言うが、

「私たちの理知は次の絶対確実で明白な心理すなわちある永遠の、もっとも力能あり、最も知るものがいるという絶対で明白な心理の知識へ私たちを導く。誰かある人がこのものを神と呼びたがるかどうかは問題でない。そうしたものがいるというそのことは明白だ」

と述べており、決して原理主義的キリスト教徒ではなかったことがわかる。要するにロックは「今自分が生きていること自体人知を超えており、これを探求することが難しいため、私の理性はこれが神の業だと示している」と言っている様に思える。大事なことは、彼の理知が指し示す神を他の人に押しつけることは狂信であり理知に反すると拒否している点だ。

「ある人々では同じ権威をもち、信仰にせよ理知にせよ、そのどちらとも同じように自信を持って頼られる。私の意味するのは狂信である。狂信は理知を脇へ置いて、理知なしに啓示を立てようとした。しかしそうすることで、実際は、理知も信仰も捨て去って、それらの代わりに、人間自身の頭脳の根拠のない空想を代用し、この空想を説と行為の双方の根拠とするのである」(4巻4章)

検証出来ない独断や憶測を自信を持って強要するのは狂信であり、頭脳を拒否した空想だと述べている。

私自身、キリスト教の家庭に育ち、洗礼も受けているため、キリスト教徒の友人は多いが、少なくとも私の友人から狂信的にキリスト教を強いられたことは一回もない。すなわち皆狂信的ではないクリスチャンだ。その意味で、ロックを読んでいると、キリスト教の友人と哲学の話をしているような気になる。重要なのは、神は信じるのではなく、理知的に理解するものだと彼が考えていた点で、デカルトと同じだ。

ただ、ロックはさらに先に進んでいる。デカルトが「わからないこと=神の領域」と棚上げした問題を、神が介入する領域を拒否してーすなわちわからないことを神の領域に棚上げしないでーただ「明確にわかることと、現在ではわからないこと」の二元論へと転換させた。

「精神の実態は私たちに知られず、物体の実態も等しく私たちに知られない」

「非物質的精神のこうした思念は、容易に解明されない難点をおそらくうちに含もうが、それだからと言ってそうした精神の存在を否定して疑ったりする理由のないことは、物体の思念が、私たちの説明もしくは理解することの甚だむずかしい、おそらく不可能ないろんな難点を背負っているからと言って、物体の存在を否定したり疑ったりする理由の同じである。」

これらの引用からわかるように、

- 我々には、確実に感覚を通して知りうることと、まだ確実な理解をえられないことが全ての分野に存在する。

- わからないことは決して精神の領域だけではない。物質の世界だってわからないことは無限に存在する。

- 精神の世界とはいえ、決してこれを永遠にわからない神の領域にすることは間違っている。即ち、物質の世界のわからないことも、精神の世界のわからないことも質的に変わりはない。

- 説明できなくとも、自分の感覚を通して脳に入ってくるものは、自分も含めて実在している。

と、結局は人間の understanding の問題だと明確に述べている。哲学が好き嫌いを別にして、これを読んでいるほとんどの人はこの考えに何ら問題を感じないはずだ。その意味で、ロックは17世紀の哲学をさらに近代化したと言える。

だからこそ、4巻3章の「人間の真知の範囲について」で、人間の理解はどこまで進むのかという問題を議論し、なんと「道徳は論証できる」という項までもうけて、まだ複雑すぎる様々な観念を誰もが納得出来る形で整理することが出来れば、数学と同じように道徳も論証できるとまで言っている。当時は間違いなくセンセーショナルな言明だったはずだ。

「知性を持つ理知的な所有者としての私たち自身の観念とは私たちのうちで明晰なものだから、もし適正に考察し追求すれば、道徳を論証できる学間におけるような、私たちの義務、行動の規則の根底を供与しただろうと、私は思う。論証できる道徳では、私は疑わないが、数学の帰結と同じように抗弁できない必然的帰結によって自明な命題から正不正の尺度が、誰にとっても・・・・誰にとっても・・・公平無私と注意を持って道徳に専心しようとする誰にとっても使用されることが出来ただろう。数と延長の様相だけでなく、道徳のような他の様相の関係も絶対確実に知覚されることが出来よう。」

私もいつの日か道徳を科学のように理解できるのではと思っているが、同じことを18世紀にロックは確信していたと思うと興奮する。とはいえ、なぜ彼がここまで言えるのかという点についての根拠は薄弱だ。まさにこの点が、ロックを読んでいるときのイライラ感の原因だろう。ただ、根拠はなくても、数学と同じように道徳は理解できるかもしれないと考えたことは、当時の思想背景を考えると先進的だ。この革新的言明は、デカルトと異なり、わからないことも自分の世界の問題として捉え、いつかわかるかもしれないと考えることが出来たことに起因している。すなわち、全ては所詮 Understanding のレベルの問題であると言い放っているのだ。

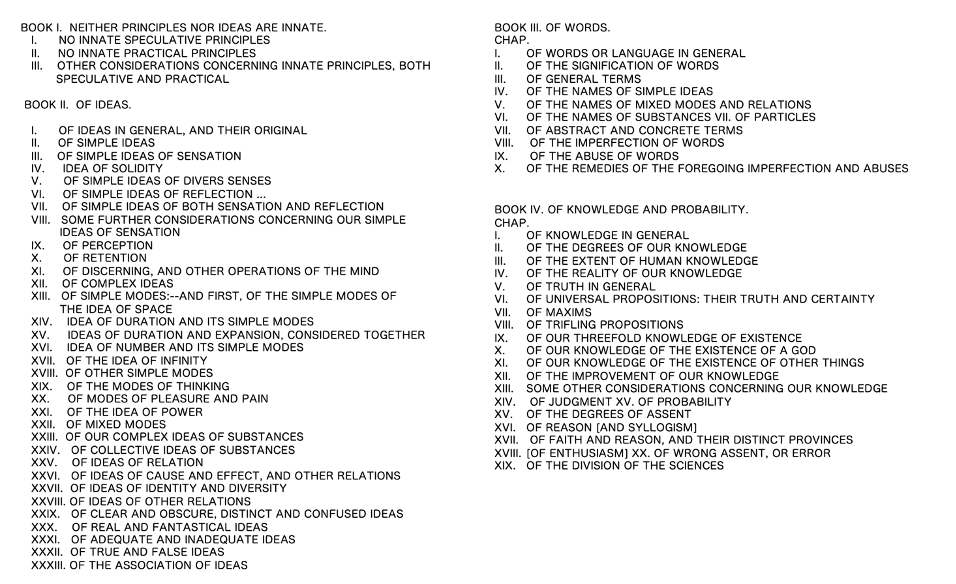

私が理解するロック=人間知性論のメッセージと問題点は以上だ。人間知性論は膨大な著作なので、個々の内容を解説することははじめから諦めている。ただ本の構成を知ってもらう意味で、英語版の目次を上に掲載した。一つ一つの目次を読んでもらうと、ロックがまず経験論の原則を述べた後、その原則に基づいてあらゆる課題を考えていたことがわかる。

面白い例は3巻で、言葉と私たちの理解について議論しており、言葉とは「内的想念を記号として使用できる」人間特有の能力であると、極めて現代的・脳科学的な理解を示している。私なりに説明し直すと、たとえば「机」という言葉で共有されている「机という実体の持つ本質(形相)」は、それまでの哲学では、私たちの認識とは独立した本質として考えられてきたが、実際は想念が記号化された言葉として使われているうちに、言葉に本質が備わっているように思えるようになっただけだと言い放っている。さらにいえば、我々一人一人が個別に経験する様々な実体の想念を、言葉に転換して使っているうちに、多くの人が認める普遍的な観念へと形成させることが出来ると言って、実体の本質とか形相が私たちの観念とは別に存在すると考えてきた従来の形而上学や、スコラ哲学を否定している。当然この考えを延長すると、神の観念も私たちの想念が表現されたものが、多くの人に共有される普遍性を獲得したものであるということになり、「神という絶対性」の否定につながっていくのだが、残念ながらロックはそこまでは議論を進めていない。

そして最後の4巻では、いかにして正しい理解を得ることが出来るのか、前回議論したドクサとエピステーメーの問題へと議論が進む。ただ、この巻に来ると最初に述べたロックの首尾一貫性のなさが気になる。すなわち、何が正しい理解か、何が真知かを、個人の経験から判断できるのかという、経験論の最大の問題が現れてくる。すなわち、我々が経験し、その想念を言葉として共有している実体が、他人にとっても実在なのか証明できないことだ。すなわち、世界が全て感覚を通して私たちの脳の中に形成される観念であるとすると、私の観念と、あなたの観念が同じと思えても、それを証明するすべがないことだ。さらにいえば、実在の世界などなく、私の頭の中のバーチャルリアリティーだけがあるのかもしれない。

結局この問題は、ロック以前も以後も、前回述べたガリレオが示した科学的方法以外に、解決する道は示せないと私は思っている。すなわち、それぞれが同じ世界を見ていると仮定して、それを数理、測定、実験などを繰り返して確認していく方法だ。

17世紀の哲学が、ガリレオの示した新しい真知のあり方に驚愕して始まったとすると、ロックもガリレオについて知らないはずはないし、英国でのニュートンの影響力も大きかったはずだ。実際、4巻の3章では、

「二つの三角形の等しさでの一致、あるいは不一致は、両者を直接に比較しては決して知覚できない。形の違いが2つの三角形の部分を直接正確に当てることを出来なくする。それ故、両者の部分を測定するようなある介在する量を必要とする。これが論証すなわち理知的真知である」

「もし出来たら経験をさらに進歩させること、これは願望されることだったのである。私たちはニュートンのようなある人々の惜しみない骨折りがこの経験というやり方で自然の真知の蓄積にもたらしてきた利点を見いだしている。」

などと述べて、科学的アプローチに対する評価を述べている。しかし、残念ながら科学的手法を、経験論哲学に欠けている「万人に共通な世界」の形成へと積極的に取り込むことはなく、結果、公理や法則と、神と道徳が同じレベルで議論されても、そのための方法論は示されないで終わっている。ここに、ロックを最大限に褒めつつも、最後に物足りないと感じる原因があるように思う。

以上、人間知性論の全容については伝え切れていないと思うが、ロックの思想のエッセンスは伝えられたのではないだろうか。読むのは大変だと思うが、高次の認知科学を研究したいと考えている若者なら読んでみる価値は絶対ある。この本には、私たちの理解とは何かについて、一人の人間の頭で考えられる様々な課題が示され、それについての彼の考えが述べられている。例えば、言語、道徳、宗教のような人間独特の脳機能にチャレンジしたいと思う若者だけでなく、意識、認識、感情、記憶といった脳科学の根幹に関わろうと考えている人たちも、「単純概念とは何か」「快楽や苦悩とは何か」と言った脳科学の課題が提示され、脳科学など全く知らない人間の思考の過程が残されているこの本は絶対参考になるはずだ。このように徹底した経験論は、そのまま科学へと直結しているのだ。

ただ科学という解決策を別にすると、経験論の根本問題、即ち「共通の世界は実在するか」という問題は残る。これを哲学から考えるとどうなるのか、次回はバークリーを取り上げる。