これから連載する「生命科学の目で読む哲学書」は、哲学を学ぶことが目的ではない。45年前臨床医としてスタートしたのを皮切りに私自身が関わった生命科学とはなんだったのか、現役を引退した今、今度はアウトサイダーとして知りたいという個人的動機に基づいており、もちろん独断と偏見で作業を進めるつもりだ。また、取り上げる著書も、ほぼ全て日本語訳をベースとしており、翻訳というベールを通しているため、著者が伝えたい内容について正しく理解ができているのかどうかはわからない。しかし哲学を講義するわけではなく、私がその本を通して考えたことを伝えることが目的なので、それで十分だと思っている。従って哲学を知ろうと私の文章を読んでもらっても期待外れに終わること間違いない。しかし、こんな本があるのだということについては、的確に紹介して、古典を読むことの楽しみを伝えたいと思っている。

こう断った上で、生命科学の誕生までの歴史を、哲学の始まりから時代順に考えるつもりだが、第一回目としてフロイトの「モーゼと一神教」(渡辺哲夫訳:ちくま学芸文庫)を選んだ。

図1 私が利用したちくま学芸文庫のモーゼと一神教(実際にはキンドル版)。

時代順と言いながらなぜ20世紀に書かれたこの本から始めるのか、説明が必要だろう。

異論もあるだろうが、18世紀、生命科学の萌芽が現れて以来、生命科学は宗教とほぼ敵対的関係にあったと私は思っている。現代では、多くの哲学者や生命科学者にとって、無神論は特別なことではなく、先進国では無心論者であることを理由に迫害されることはまずない。それどころか、リチャード・ドーキンスの「神は妄想である」や、ダニエル・デネットの「解明される宗教」(原題はBreaking the Spellで「宗教の魔力を破る」といった意味で反宗教性が明確になっている)のように、宗教に対してより戦闘的に挑戦している著書も多い(図2)。

図2:ドーキンスの「神は妄想である」(早川書房)とデネットの「解明される宗教」(青土社)。デネットの本の原題は「Breaking the Spell:Religion as a natural phenomenonとより戦闘的なタイトルになっており、邦訳時に少しソフトに意訳されているが残念。

わざわざ神を信じている人たちの気持ちを逆なですることもないのにとは思うが、この背景には、今も世界では宗教が多くの人を支配しており、しかもこの精神的支配が世界に絶える事なく続いている紛争の最も大きな原因になっているという焦りがあるのだと思う。確かにヒトゲノム計画を牽引したフランシス・コリンズのように、宗教と科学が調和できるという考えをとる人達もいるが、歴史的に見ると宗教と生命科学は本質的に互いを認め合えない関係にあると私は思っている(この点については何度も議論する予定)。

こうしてみてくると、生命科学の歴史を考えるとき、宗教との関係を抜きに議論することができないことは確かだ。言い換えると、宗教(特に一神教)は、生命科学誕生の過程に影のように寄り添って存在してきた。従って、生命科学の歴史を考える最初は、宗教の誕生についての本を取り上げることにした。

さまざまな本が考えられるかもしれないが、私は宗教(特に一神教)の誕生を考える本としては、ナチスの狂気に追われ潜伏生活を経て亡命を余儀なくされた晩年のフロイトが渾身の力を絞ってユダヤ教の誕生を考えた「モーゼと一神教」以外にありえないと思った。

モーゼと一神教は2部に分かれており、第1部はナチスから逃れて隠遁を余儀なくされたウィーンで、そして2部はイギリスに亡命後に書かれている。すなわち、彼が晩年に残した遺言とも言える著作で、この一冊でフロイトがどんな人だったのかを理解することができる。

いうまでもなくフロイトはユダヤ人だが、この本ではユダヤ人をユダヤ人たらしめているユダヤ教を、神を信じない科学者として分析する、すなわちある意味でユダヤの伝統を拒否し、科学者としての自分を優先させて分析することで、宗教、特に一神教を誕生させる人類共通の心理に迫ろうとしている。

この本の中で、彼が、当時のユダヤ教やキリスト教からの強い嫌悪と非難の声を覚悟しつつ提案したユダヤ教誕生のシナリオをまとめると次のようになる。

- ユダヤ民族に一神教を最初に伝えたモーゼは、エジプトのおそらく身分の高い貴族の子供だが、将来自分に敵対することを恐れた父親の殺害命令をからくも逃れ、神官に育てられ成人したエジプト人だった。

- 成長したモーゼは、太陽神=王権を基盤とした、死後の世界にこだわる(ミイラを思い出してほしい)エジプトの民族宗教を、より抽象的な一神教へと改革したアメントホーテプ=イクナートンの新しい宗教アートン教に関わり、イクナートンが排除されると同時に、エジプトから追われた。

- 迫害を逃れたモーゼは、当時エジプトで奴隷同様の生活を送っていたユダヤ人に身をやつし、エジプト固有の宗教を超えた厳格で抽象的なアートン教をユダヤ民族に伝えることで、ユダヤ人として生きることを決意する。

- しかし、民族宗教の世俗性を切り離し、神の絶対性を唱える厳格なアートン教はユダヤ人にも受け入れられることがなかった。それどころか、この一神教を伝えたモーゼは、ユダヤ人により疎まれ殺害される。

- その後ユダヤ民族は迫害を逃れカナンの地へと移動するが、この時民族のアイデンティティと誇りを、「選民思想」、すなわち神に選ばれた民族という教義に基づく一神教に結実させる。これが出エジプト記だが、この時綿々と受け継がれていたモーゼの一神教の思想を新しい宗教に融合させ、自ら殺害したモーゼをユダヤ教の祖として、出エジプト物語として復活させる。

この本では、それぞれの歴史的可能性が丁寧に検証されており、歴史的読み物としても面白い。例えば、ユダヤ人の象徴とされる割礼は、エジプトですでに導入されていたこと、あるいはモーゼという名前がユダヤ的でないことなどだが、この検証は全て割愛していいだろう。ぜひ自分で読んでほしい。実際、フロイトのシナリオであれ、ユダヤ教が公式に持っているシナリオであれ、完全に証明することは困難だ。

この本で扱われているテーマにフロイトが着手するのは「トーテムとタブー」(1913年出版)からだが、当時フロイトだけでなく、宗教をタブーとせず、所詮人間心理の産物であると考え、そのルーツを各民族の伝承に求める文化人類学として始まっていた。例として、「モーゼと一神教」でも引用されているオットー・ランクの「英雄誕生の神話」(1909年出版)や、有名な「金枝篇」の著者ジェームス・フレーザーが著した「旧約聖書のフォークロア」(1918年出版)を挙げることができる(図3)

図3 オットー・ランクの「英雄誕生の神話」とジェームス・フレーザーの「旧約聖書のフォルクロア」。すでに絶版になっている。

「英雄誕生の神話」では、高貴な家庭に生まれた嬰児が、成長後その子に殺されることを恐れた父親の手を逃れて成長し、結局父親を殺し、時に母と結婚するという、いわゆるエディプス神話が、世界中の神話や民話の中に見られることが多くの例とともに示されており、モーゼの物語もその一つの例であることがわかる。

また「旧約聖書のフォークロア」では、旧約聖書の多くの物語が、聖書とは無関係の多くの未開人の神話や言い伝えと共通の内容を持っており、人類の内的な心理的進化を反映していることを主張している。例を挙げると、人類創造神話で、まず土のチリで男性(アダム)を作り、その肋骨から女性(イブ)を作るという話は、ポリネシア、ビルマ、ペルーなど多くの地域で共通に語られていることなどだ。

検証したわけではないが、おそらくこのような、宗教を神により与えられるものではなく、人間心理の産物として理解しようとする民俗学・文化人類学は、19世紀のダーウィニズムの影響を受けているのだと思う。今もダーウィニズムは宗教から敵視される最大の科学的テーゼだが、20世紀に入ると、長く科学を抑圧してきた一神教を、人類の脳の進化の一面でしかないとする反撃が公然と始まる。

もともとダーウィニズムを強く支持していたフロイトは、宗教に関する文化人類学的進展に、ダーウィニズムの立場を統合して、新しい議論ができるのではないかと着想した。さらに、当時ロシア、イタリア、ドイツなどヨーロッパに拡大していた国家主義の狂気に対して、これまで自由な思想を抑圧する側にあった宗教が、今度は自由を守る盾になっている歴史的皮肉も、この作業を進める大きな動機になったのではないだろうか。

「トーテムとタブー」で始めた作業は、「モーゼと一神教」では、よりわかりやすい議論に仕上がっている。おそらくこの理由は、フロイトにとって最も馴染みのあるユダヤ教とユダヤ民族、すなわち自分自身と自分の属する民族を分析対象として取り上げたことが大きいと思う。しかも馴染みの題材を、科学者の立場を徹底させて分析したため、問題が整理され、それ以前よりはるかに明瞭な議論を展開することに成功している。

ただ、フロイトが向かったのはユダヤ人フロイトだけではなかった。ナチスの狂気により否定されたもう一人のフロイト、すなわちドイツ語を話すオーストリア人としてのフロイトについても向き合おうとした。ナチスを支持したドイツ語文化圏とユダヤ教を信じるユダヤ民族はフロイトの中では重なっているのだ。

今になって考えてみると、ヒットラーが現代ドイツ思想の背景に抹殺すべき父親として無意識的に存在している現実を、フロイトはすでに予測していたのかもしれない。こう考えるとこの本を書いているフロイトの頭の中では、モーゼ、イエス、そしてさらにはヒットラーが重なり、宗教に代表される集団現象の背景にある共通性を見つめようとしたのではないだろうか。

残念ながら、この本ではヒットラー論は出てこない。代わりに、イエスとモーゼの物語の重なりについては、詳しく述べている。モーゼと比べた時、イエスの誕生物語は貧しい家庭に生まれた点で全く異なっているように見える。しかし受胎告知と処女受胎の話は、イエスの父が神=高貴である可能性を匂わせている。とすると、イエスの物語も、モーゼの物語も同じになる。成人すると、モーゼと同じくイエスも新しい厳格な宗教をユダヤ人に伝え、その結果ユダヤ人により殺害される。そして、ユダヤ教がもう一度カナンで再興される過程で、自ら殺したモーゼを新たに復活させたように、キリスト教では、パウロというユダヤ人が旅の途中で思いついた(パウロの回心として知られる。パウロは直接キリストの弟子として接していたわけではない)ユダヤ教の枠を超えた新しい宗教と、キリスト殺しの話を融合させることで、世界宗教が誕生する。

フロイトはこの3者(実際にはヒットラーについては書かれていないので2者)に共通の現象を見る。すなわち、教義を伝えた原父の殺害と能動的な忘却、そして記憶の呼び起こしと原父の回帰による一神教の確立という過程を見る。そしてこれが彼の研究の中心であった神経症の過程に類似していることに気づき、一神教誕生や集団心理の狂気も、彼が個人の精神発達と病理を説明するために使ってきた概念、エス、自我、超自我、そして無意識、前意識という基本概念で説明できるのではと構想し、「トーテムとタブー」以来作業を進めてきた。

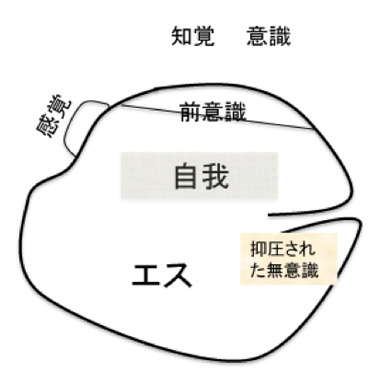

そこで「自我とエス」に掲載され、私も以前生命誌研究館のブログで利用した有名な図を下敷きに、これらの概念について手短にまとめておく(図4)。

図4 フロイトが人間の精神発達とその病理を説明するために作った有名な図。生命誌研究館ブログより引用:http://www.brh.co.jp/communication/shinka/2017/post_000009.html)

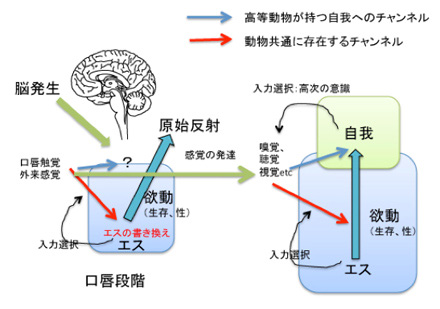

初めてフロイトを読む人にとって、こんな図を見せられると余計混乱するだけだと思うが、この図でフロイトは私たちの心と体が完全に一つに一体化していることを表現している(私にはこの図は彼のデカルト2元論克服への意志の現れだと思っている)。この図の中でエスと書かれているの部分を、私は人間の発生過程で形成される神経ネットワークだと読み替えている。もちろん進化の過程を経て、このネットワークには原始的な本能が組み込まれており、その中で重要な地位を占めるのが欲動だ。自我形成の最初ではこの欲動が母に対する性愛的傾向として現れる。「性愛的」はフロイト的な言葉だが、お母さんの乳房を求める本能がなければ、人間は生きていけない。これをもう少し近代脳科学的に書き直すと(図5:同じ生命誌研究官ブログより引用)になるが、いずれにせよ、欲動がなければ外界からのインプットを積極的に求めることはなくなり、自我の発生が遅れる。

図5 フロイトの考えを現代脳科学的に書き直した。JT生命誌研究館ブログ参照(http://www.brh.co.jp/communication/shinka/2017/post_000009.html)。

こうして始まる外界からの刺激によりエスが書き換えられ、自我が形成される。この時、母に続いて発達期の乳児の前に突然登場するのが父親で、この登場によってよる母への性愛が中断される。

この父の概念に関してもフロイト的表現でわかりにくいと思うので、誤解を恐れず言い換えてみよう。お母さんとだけスキンシップで結ばれ満足している子供にとって、父親がどのように登場するかを、子供の立場から考えてみると、次のようになるのではないだろうか。

「せっかくお母さんの乳房を唇で感じて満足しているのに、横から「いい子だいい子だ」などと自分を引き離す決まった誰かがいる。目がよく見えないので、匂いや音からしかわからないが、敵に違いない」。

その後の視覚を中心とした感覚器の発達や自我の発達により、父親が母親を奪い合う相手、そして最後は、結局自分の欲望を抑えてでも引き下がらなければならない相手として明確に意識され、その結果母への性愛の気持ちは、無意識へと押し込まれるという点も理解してもらえるのではないだろうか。

これが父親に対するエディプスコンプレックスで、父親と言う超えられないルール=超自我により、自ら欲動を無意識へとしまい込んだという心的外傷が多かれ少なかれ、誰でもに生じる。ただ、この発達期の過程で実際に遭遇する体験は多様で、性的、攻撃的な印象を受けた人間に、何らかのきっかけでこの心的外傷が再登場すると、神経症として現れるとフロイトは考えている。そして、その時殺していた父も再登場する。

考えてみれば、モーゼの物語やキリストの物語も同じプロセスではないかとフロイトは言う。ユダヤ教で言えば、モーゼを殺害することで一旦葬り去った彼の宗教は心的外傷のように民族に潜在的に生き続け、神によって選ばれた最も優れた民族というユダヤ民族の誇りを新しい一神教へと結実させる時、新しく復活したことが、神経症の過程と同じだと主張する。

歴史的過程の共通性の中に、人間心理の共通性を発見し、歴史の必然性を説明する。この本を読むまで、モーゼがエジプト人などと考えたことはなかったし、度肝を抜かれるとともに、一神教の誕生に新しい見方を教えてくれた、素晴らしい本だと思う。

しかし生命科学者としての私にとっては、この本の素晴らしさは、シナリオの面白さや、神経症と歴史を結びつける新しい視点の斬新さにとどまらない。最も感銘を受けたのは、彼がこの個人の心理と集団の心理の類似性を指摘するだけでなく、生命科学的に説明しようと努力している点で、これこそが生命科学の立場から一神教を論じるための最適な本として最初に取り上げた理由だ。

まず彼の考えを、彼自身の言葉を抜き出して紹介しよう。

まず原父殺し→心的外傷と忘却→回帰、過程が最初に起こった人類初期の家族形態については、ダーウィンの人間の起源を基盤にして、

「原初、小さな群れをつくって生活していて、その群れのそれぞれが比較的年齢の高い男の暴力的支配下にあり、この男はすべての女を独占し、若い男たちを彼の息子たちも含めて制圧して懲罰を加え、あるいは殺害して排除してしまった」(ジークムント・フロイト. モーセと一神教 (ちくま学芸文庫) (Japanese Edition) (Kindle の位置No.2629-2631). Kindle 版)

という太古の人類の家族形態を提示している。

次にこの家族形態がが父殺しにより解消される様をJJ アトキンスの「Primal Law」に基づき、

「この家父長制度が、父親に抗して団結し父親を圧倒しこれを殺害して皆で喰い尽くしてしまった息子たちの謀叛によって終焉に至った」 (同上、Kindle の位置No.2632-2633).

と描写している。

そして、この父殺しが一定の忘却期間を経て、新しい社会構造へと結実することを、ロバートソン・スミスの「セム族の宗教」に基づいて、

「父親殺害ののち、父親のものであった群れがトーテミズム的兄弟同盟のものになったと考えた。勝ち誇った兄弟たちは、実のところ女たちが欲しくて父親を打ち殺したのではあるが、互いに平和に生活するために女たちに手を出すのを断念し、族外婚の掟を自分たちに課した。父親の権力は打ち砕かれ、家族は母権にそって組織化された」 (同上、Kindle の位置No.2634-2637). Kindle 版.

と、3つの物語を結合して一つのシナリオにしている。

そして、

「つまり、宗教現象は人類が構成する家族の太古時代に起こり遥か昔に忘却されてしまった重大な出来事の回帰としてのみ理解されうる」 (同上、Kindle の位置No.1122-1123). Kindle 版.

と述べて、モーゼ殺しに始まるユダヤ教の誕生も、キリスト殺しに始まるキリスト教も、強いオスの支配する社会から、より平等な社会への転換が、地球上のさまざまな場所で、繰り返し起こったことの記憶に基づく心理的結果だと結論している。

ゲノム解析を含む考古学が急速に進む現代から見ると、フロイトと彼が依拠したダーウィンなどの考えは、そのまま受け入れられない点も多い。強いオスを殺すことは、人類がまだ地面を歩行できるサルといってもよかった時代には当たり前だったと思うが、ホモ・サピエンスや、ネアンデルタール人は言うに及ばず、直立原人の時代でも、同じようなことが起こったのかと考えると、疑わしい。事実、人類進化で男女の体格差が解消され、恐らく強いオスの家族支配が終わるのは、200万年前で、直立原人の誕生以降だと考えられている。もちろんこの時代にトーテムはおろか、人類に高いシンボルを使う能力があったという可能性は低い。したがって、どの時代に、どのような状況でフロイトが考えたような事件が起こり、人類共通の記憶として維持されうるのか研究が必要だと思う。

しかし今のレベルから見て検証が幼稚だからと言って、彼の考えを馬鹿げているとは決して思わない。まず、このシナリオを紡ぎ出すことで、フロイトは一神教の誕生を科学のテーマとして向き合うことの重要性を述べている点に、フロイトの科学者魂を見る。そして何より未来の生命科学を見据えた彼の姿が見える。一神教や文化の誕生は、生命科学の全く新しい課題だ。それを、ダーウィンの提案した枠組みだけで理解できるのか、率直に意見を述べている。

このことを知ってもらおうと、最後に彼の言葉を少し長く引用する。

「確かに、われわれの意見は、後天的に獲得された性質の子孫への遺伝に関して何事をも知ろうとしない生物学の現在の見解によって、通用しにくくなっている。しかし、それにもかかわらず、生物学の発展は後天的に獲得されたものの遺伝という要因を無視しては起こりえないという見解を、われわれは、控え目に考えても認めざるをえない。確かに目下の二つの事例において問題となっているのは同質の遺伝ではない。一方では、捉え難い、獲得された性質の遺伝が問われており、他方では、外的世界の印象に関する記憶痕跡、ほとんど手にとって見ることができるような性質を持つものの伝達が問われている。けれども、実際のところ、根本においては、われわれは一方がなければ他方を思い浮かべることもできまい。もしも太古の遺産のなかに後天的に獲得された記憶痕跡が存続していると想定されるならば、個人心理学と集団心理学のあいだの溝に橋が架けられるし、諸民族は個々の神経症者と同じように取り扱われうる。太古の遺産のなかに記憶痕跡が存在することの証拠として、現在のところわれわれは、系統発生から導き出さざるをえない分析作業中の残滓現象よりも強力なものを持っていないと認めるしかないが、しかしこの証拠であっても、太古の遺産のなかの記憶痕跡の存在を自明のこととして仮定するに十分な力を持っている、と思われる。もしそうでないとするならば、われわれは、分析においても集団心理学においても、踏み出された道を一歩も進めなくなってしまう。われわれの要請は大胆ではあるが、これは避けられない大胆さなのだ。」

(同上:Kindle の位置No.2006-2020). Kindle 版.

一昔前なら、ラマルク主義、ひどい場合はルイセンコ主義と片付けられたかもしれない。しかし現代生命科学、特に人間の科学に関わる人なら、ここに述べられていることの、生物学的新しさを十分理解できると思う。そう、今我々が特に人類進化研究として取り組むべき課題が、明確に述べられている。

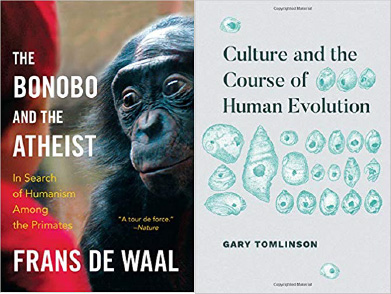

例えば、Frans de Waalの「The Bonobo and the Atheist (ボノボと無神論者)」やGary Tomlinsonの「Culture and the Course of Human Evolution」

を読めば(図6)、フロイトのこの問題提起を真摯に受け止めて、彼の提起した問題に、現代生命科学が答えを出そうと努力していることがわかるはずだ。

図6 Frans de WaalとGary Tomlinson著書。Frans de Waalの著書については和訳もあるが、「道徳性の起源」とソフトにした題名にしてニュアンスを壊しているので、あえて英文の本を紹介する。

このように、私は「モーゼと一神教」を老フロイトからの生命科学の未来への提言だと思っており、今後何度も登場させることになる一神教議論の最初として取り上げるべき著作だと確信している。

こうして一神教に触れた後は、ギリシャ哲学の始まりについて、柄谷行人さんの「哲学の起源」を題材にして考える。