現在我が国でも急速にワクチン接種を受けた集団が増えている。そのほとんどが完全に同じpre-fusion formのスパイク抗原を安定に形成できるmRNAワクチンであることを考えると、日本人の免疫機能を調べるためのまたとない機会が、研究者の前にあることを示唆している。しかし、抗体反応は様々な抗原反応B細胞の集まりで形成され、その全体像を定性的、定量的に検出するのは簡単でない。

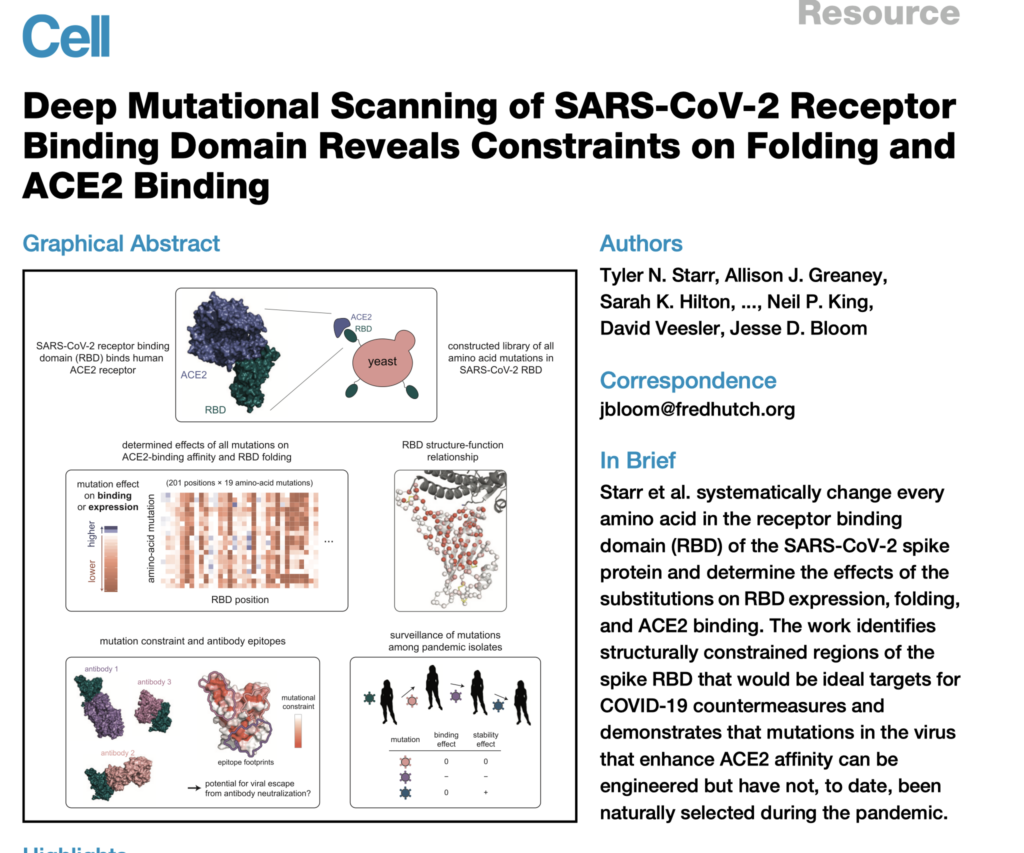

この問題に酵母の細胞膜にウイルスの受容体結合ドメインを発現させて、抗体との相互作用を網羅的に調べようとしたのが、昨年9月、フレッドハッチソン・ガン研究所からCellに発表された論文で、RBDに理論的に可能な点突然変異をあらかじめ網羅的に導入して、FACSを用いてACE2と変異RBDを発現した酵母との反応を解析し、ACE2結合性が上昇or 下降した変異を全て特定するのに成功した。それまでウイルスの変異は、forward geneticsで調べられていたのが、この方法のようにreverse geneticsを利用することで、変異体の出現を予測する方法に道を開いた点で画期的だ。

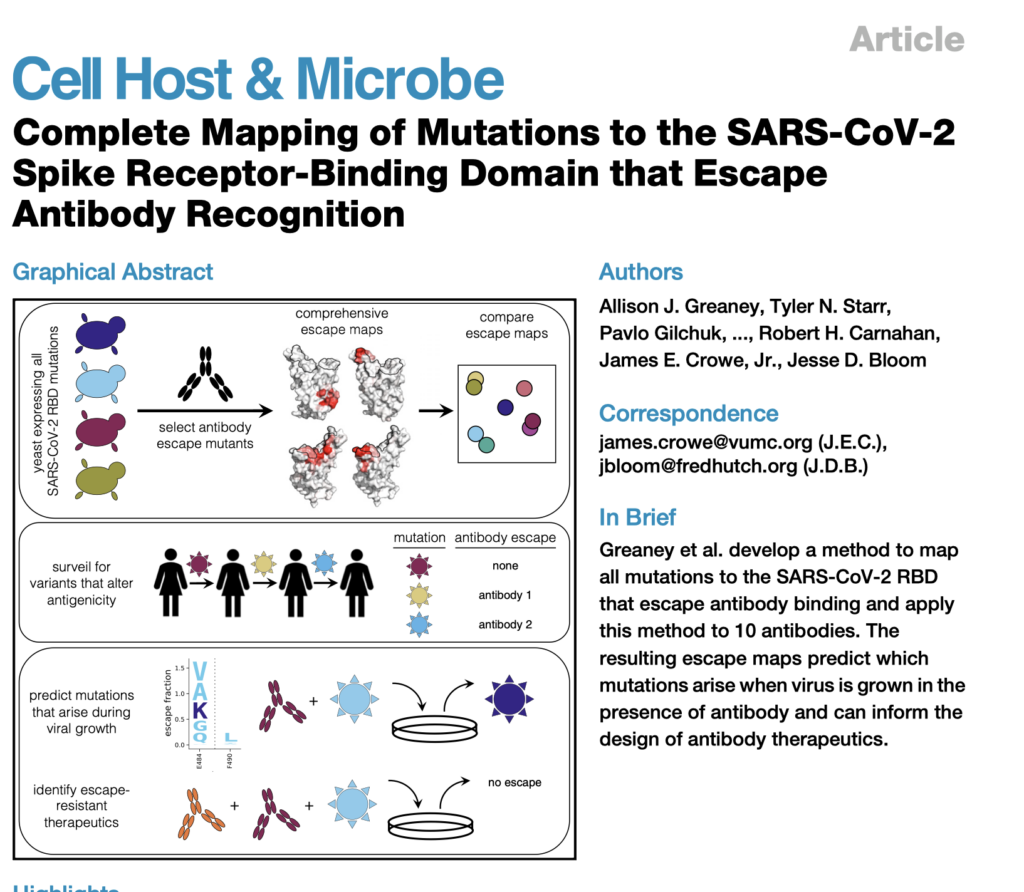

当然ウイルス変異で心配になるのは、ACE2との結合活性だけでなく、ウイルスに対する抗体を回避する変異だが、今年1月、このグループは、網羅的に変異を導入した酵母と、ウイルス感染後の抗体との反応を調べ、抗体回避変異は、患者さんの抗体というダーウィン選択圧存在下で現れることを明らかにした。

そして今回、私たちの最大の関心事であるワクチン接種により誘導される抗体から回避するウイルス変異について検討し、6月30日、ScienceTranslational Medicineに掲載した。タイトルは「Antibodies elicited by mRNA-1273 vaccination bind more broadly to the receptor binding domain than do those from SARS-CoV-2 infection (mRNA-1273(モデルナワクチン)により誘導された抗体は、ウイルス感染により誘導された抗体より広範囲に受容体結合ドメインと結合できる)」だ。

繰り返すが、この研究ではスパイクのRBD遺伝子をとりだし、それぞれのアミノ酸をあらかじめ可能な限り変異させ、最初の研究でACE2に結合性があることを確認した2034種類の変異体を作成し、全てを酵母の表面上に発現させたライブラリーを作成し、抗体との反応性を見ている。

このライブラリーを患者さんの血清と混合すると、RBDに対する抗体がある場合、酵母は抗体で染色されFACSで検出できるが、抗体との反応性が低い変異RBDを持った酵母は、染色性が低下する。すなわち、抗体回避変異体を、FACSで可視化し、それをソーティングすることができる。こうして回収した酵母のRBD配列をシークエンスすれば(バーコードでもできるようになるだろう)、どの変異が抗体回避するか予測できる。しかも定量性が高い。

ただ、この方法が抗原決定基を調べる方法でないことには注意が必要だ。抗原抗体反応の立体構造を見ると、抗体ごとに抗原と接触する範囲は異なる。したがって、抗原上に存在する抗体反応領域を単純に1個、2個と数えることができない。一方この方法だと、血清中に存在する抗体の総体がどの変異に対応しているのか、明確に定量できる。

これまでスパイクに対する抗体の研究から、中和活性の複雑性が議論されており、RBDの変異だけで全てを網羅できるかという問題はあるが、最初にRBDで血清を吸収する実験を行い、中和抗体の90%はRBDに対応していることを確認して、その後の研究の妥当性を示している。しかし驚くのは、感染により誘導された抗体はRBDだけで吸収しきれない点だ。すなわち、感染ではRBDだけでなく、多くのエピトープに対して抗体ができていることを示唆している。

さて、ワクチンによる免疫は変異体に対して抵抗性を持っているのか? 研究では14人のワクチン接種者(普通の量より2.5倍高い量を注射した第一相試験の参加者:ただ現在用いられている量を接種したグループでも同じ結果であることは確認されている)を、接種後1ヶ月、4ヶ月目で調べている。

既に述べたように、これまでの免疫学で考えるのとは全く異なる検査方法なので、結果をうまく表現するのは難しい。しかも、抗体回避性と言っても、そのまま変異体が拡大することを意味するわけではない。言ってみれば、抗体総体の反応性が少しでも低下する抗原表面上の変異が、FACSソートされる頻度で表現されている。それをあえてわかりやすく翻訳し直すと、結果は次のようにまとめられる。

- ワクチン接種を受けると、できてきた抗体の総和は、多くのRBD変異に影響を受けるが、特に強く影響される変異があるわけではなく、様々な変異が低いレベルで抗体結合性を低下させる。

- しかし、4ヶ月になると、その中でいくつかの変異が特に強く抗体回避能を獲得するようになる。これが反応クローン数とどう関係するか分からないので、結論はできないが、免疫が成熟すると、一定エピトープに対するクローンが増えるという状況になるのかもしれない。

- 一方、感染によって誘導された抗体の場合、最初から抗体回避を強く起こす特定の変異体が優勢になる。多くの患者さんで同じようなパターンが見られるので、おそらく以前紹介したように、中和抗体の場合、最初から生まれついて持っている抗体遺伝子が対応しているのかもしれない。(https://aasj.jp/news/watch/13476)

- 以上の結果、少なくともモデルナワクチンを接種した場合は、様々な変異をうまくカバーして抵抗力のある抗体が誘導される。

先に述べたように、これまでの免疫学的方法を頭に、この結果を読むと間違うと思う。しかし、reverse geneticsを用いて、全く違う視点で眺めたことで、新しいものが見えてきている。今後、これまでの免疫学での結果(例えば反応抗体クローン数)などと対応させることで、表裏が揃った素晴らしい検査に発展すること必至だ。もっと予測性をあげたいなら、スパイク全体をしかもpre-fusion formで発現させ、網羅的変異を導入することも可能だ。

今でも遅くないから、この方法を導入して日本人でも調べてほしい。