2021年5月31日

最近ようやく落ち着きを見せてきたが、今回の感染者の波のピークでの入院率は兵庫県で10%台に低下し、自宅療養者の数は5千人をおそらく超えたのでは無いだろうか。数字だけからは何もわからないが、これと並行して兵庫県の死者数は急激に増加している。

このことから、重傷者の治療と並行して、無症状、軽症状と診断され、療養待機か、自宅待機を迫られる人たちのケアの重要性がわかるが、兵庫県のガイドラインを見ると、見守りについてようやく対策が始まっているものの、病気を進行させないための方策が全く存在しないことがわかる。

原理的に考えて、この時期に使える治療薬もないわけでは無い。特に直接ウイルスの増殖を抑える薬剤は、感染後すぐに5日間程度投与するという可能性はある。事実、病院薬として設計されている抗体薬については、感染初期に予防効果があることがわかっている。

自宅で服用できる薬といえば、昨年4月に大村先生の開発されたイベルメクチンがCovid-19増殖を抑える可能性を示した論文をいち早くこのHPで紹介したからか、なぜイベルメクチンを我が国は使わないのかとよく聞かれる。我が国発のノーベル賞受賞薬だから使うべきだという低俗な議論は無視することにして、原理的に感染初期に効果があっても良さそうな薬剤で、治験も進んでいるので、有効と判断されれば必ず利用されると思う。

ただ私の感じる大きな問題は、Covid-19治療薬の治験が入院者に限られており、無症状者から軽症までの人を重症化させないという、初期段階への治験がほとんど行われていない点だ。

例えば以前紹介したコロナウイルスnsp7がプロスタグランジン合成酵素と結合するとする細胞レベルの結果が、実際に治療に役立つか調べるため、新型コロナウイルス軽症感染者に対してかかりつけ医が投与したCox阻害剤が、入院を防いだかどうかを調べ、Cox2選択的阻害剤のセレコキシブは全く効果がなかったが、Cox1阻害効果があるインドメタシンは、入院者数を50%以上低下させたというScienceの論文は、原理がわかっておれば、初期治療として十分使えることを示しており(https://aasj.jp/news/watch/14287 )、この論文を読んだ後、私は自宅にインドメタシンカプセルを用意している。

これからの切り札と考えられるメインプロテアーゼ阻害剤(https://aasj.jp/news/watch/15255 )も同じで、中症、重傷者より、おそらく初期段階に著効を示すことが期待される。したがって、いわゆる療養施設、自宅療養者を対象に治験を行う仕組みを今整えて、第2/3相を我が国でも同時に行えるようすべきだろう。

イベルメクチンに戻ると、もし投与量の問題さえ解決するなら、私はやはり入院できない患者さんにたいして治験を行うだろう。

前置きが長くなりすぎたが、同じ発想で、初期段階の患者さんの肺での自然免疫を高めて、重症化を防ぐことを目指したのが今日紹介するペンシルバニア大学からの論文で5月18日号のScience Immunologyに掲載されている。タイトルは「Pharmacological activation of STING blocks SARS-CoV-2 infection(薬理学的にSTING を活性化することでSARS-CoV2感染を阻害できる)」だ。

この研究は、イベルメクチンの作用とも関係している。まず培養系を用いて、細胞にCoV2を感染させても、自然免疫を抑える様々なメカニズムを持っているため、インターフェロンが分泌され、その効果が現れるまでに48時間もかかってしまうことを示している。

ウイルスは感染後10時間程度で新しいウイルスを分泌できるようになるが、48時間自然免疫が止められることはその間に周りの細胞へとウイルスが広がるのを止められないことを示している。イベルメクチンの作用機序の一つは、分泌されたインターフェロンに対する反応の抑制を除くことなので、CoV2感染のようにインターフェロンの分泌が遅れてしまう場合、単独では効果が落ちてしまうと考えられる。したがって、効果を狙うならインターフェロンとの併用など、治療のための工夫が必要になる。

この研究では、CoV2感染により自然免疫が抑えられていても、自然免疫自体は機能しており、DNAウイルスを感染させたり、あるいはpoly ICを投与したりすると、抑制されていた自然免疫が回復することを次に示し、別ルートで自然免疫を高めて治療する可能性を示している。

この結果に基づき、CoV2で抑制されている自然免疫を活性化できる化合物をスクリーニングし、最終的には同じグループがガンに対する免疫を高めるために開発したdiABZIと呼ばれる化合物が、自然免疫を高めてCoV2の増殖を抑えることを示している。

最後に、初期治療や予防治療を考慮して、マウスの鼻にこの薬剤を投与する方法で、diABZIの前処置、あるいは感染との同時投与でマウスのARDS発症を抑えることができることを示している。

自然免疫を高めることは、ワクチンと同じように強い副反応が出ることなので、おそらく予防投与は難しいと思うが、個人的な印象だが原理も明確でかなり有望な気がする。内服や静脈投与とは違って、自宅でも可能な方法なので、是非感染直後の軽症者を対象とした治験を進めてほしいと思う。

私は医学知識があるので、読んだ論文が納得できれば、薬剤をあらかじめ手元に置いておくことができる。おそらく感染しても、この知識のおかげで少しは気持ちを安らかに保てるだろう。しかし、私の方法を一般化するためには、やはり治験が必要で、インドメタシンも勧められるとは思わない。

指定感染症ということで、本来なら病院でケアを受けられる人が、病院に入れないと、全ての通常医療から除外されてしまい、頼るものがないという状況はなんとかする必要がある。そのためにも、感染者の多い今こそ、感染後すぐの人たちを対象とした治験を計画し推進することは、医学の使命だと思う。私のような年寄りでも必要とされるなら、いつでも協力する。

2021年5月30日

この論文を読むまで、全ての抗体はFc領域のSS結合により2量体を形成し、VHVLを含むFab領域はH鎖のヒンジ領域のおかげで自由に動けるのだと思っていた。ところがFcだけでなく、Fab部分でもなんらかの機構で結合が起こってしまって、抗体がI型をとって、合体したFab全体が一つの抗原に結合する形の抗体が存在し、ほとんどの場合グリカンを認識していることがわかっていたようだ。

今日紹介するヂューク大学ワクチン研究所からの論文は、グリカンやグリコシル化されたウイルス感染によりI型の抗体ができる過程を調べた研究で5月27日号のCellに掲載された。タイトルは「Fab-dimerized glycan-reactive antibodies are a structural category of natural antibodies(Fab領域で2量体化したグリカン反応性の抗体は自然抗体の一つのカテゴリーを形成する)」だ。

Fabで2量体化したI型抗体(FDG)が存在することを知らなかったのは私だけで、HIVのワクチン開発に関わる人にとっては当たり前の話だったようだ。中でもHIVの糖鎖修飾を受けたenvに対する抗体2G12は有名だったようで、HIV-Envにナノモルレベルの親和性で結合するFDGとして研究されていた。このような変形型の抗体の場合、なぜFab同士が結合できるのかが問題になるが、これまではVH部分が他方のFabとクロスするスワップと呼ばれる機構でFDGが形成されるとされていた。

この研究では、HIV-Envと同じグリカンを抗原にしてアカゲザルを免疫し、得られたモノクローナル抗体をクライオ電顕で観察して、実際にどの程度I型の抗体ができるか調べ、4種類の抗体のうち3種類がI型をとれることを示している。

それぞれの抗体について、I型になる機構を調べると、スワップがなくても、抗原との結合、あるいはVHのシステインを介して共有結合してI型をとることを示している。以上の結果から、グリカンの場合、両方のFabが同じ抗原に結合するI型をとったときに結合力が高まることを示している。

次に、HIVに感染した患者さんからグリカン反応性のB細胞を分離、7種類の抗体を遺伝子から再構成すると、なんと3種類がI型をとることがわかった。また、VHのシステインを介してI型を取る抗体も、抗原により選択されていることを示している。

最後にサルへのエイズウイルス感染実験を行い、感染後50日目のリンパ球から、中和抗体が分泌され、これも同じI型をとることを示している。

詳細は省くが、これらの抗体のV遺伝子を調べると、おそらく自己のグリカンに対して弱い刺激を受けていた自然抗体のレパートリーの中から、抗原や感染により、より高い親和性を持つように突然変異を蓄積したクローンが選択され、感染防御に寄与していることも示している。

もともと、グリカンに対する自然抗体が、より強く選択された抗体なので、グリカンが結合しているタンパク質にかかわらず反応する。今回用いたHIV-Envのグリ間に対する抗体は、ウイルスから酵母まで、様々な病原体に対して広い親和性を持っており、中和活性はないが新型コロナウイルスにも結合する。

以上のことから、このタイプの抗体のレパートリーをあらかじめ用意するか、グリカンに対する抗体を誘導するワクチンをあらかじめ作っておけば、病原体特異的なワクチンが出回るまで、人々を強い感染から守れる可能性を議論している。

いずれにせよ、抗原に結合してI型の立体構造を示す抗体が存在することを初めて知った。そして、様々な方向からワクチンの可能性が試されていることもよくわかった。

今回のパンデミックの教訓から、我が国でもワクチンへの投資が行われるようだが、ワクチンは、この論文にもみられるような、基礎的な研究の積み重ねの上にある。これをどう実現するのか、明確なビジョンを新しい世代が示すことが重要だろう。

2021年5月29日

長期に人間を追跡するコホート研究の重要性を学生さんに教えるとき、いつも例として示す論文がある。Annals Neuroscienceに発表された論文で、

タイトルからわかるように、「2カ国語ができるとボケずに済むか?」を問うている。なんとなく脳科学者が語りかけそうな内容だが、この研究がすごいのは、なんと1936年に始められたスコットランドのコホート研究の対象になった人たちが、70年後にもう一度調べられた事実で、実際ボケるかどうかなど、対象者が高齢になるまで待つ必要があることをはっきり示した研究だ。もちろん答えは、「2カ国語ができた人はボケにくい」だ。

このように集団を長期的視野で追跡してくれる人たちがいるから、私たちの老化に関わる正確な知識が高まっていく。そんな例が、最近のeLifeに2報も発表されていたのでまとめて紹介する。

最初の南カリフォルニア大学からの論文はボリビアに住む、まだ都市化の洗礼を受けていない農耕と狩猟で生活している世界一健康な民族として知られるチマネ人(英語版Wiki:https://en.wikipedia.org/wiki/Tsiman%C3%A9 )は、年齢に伴う脳の萎縮も遅いという研究だ。タイトルは「The indigenous South American Tsimane exhibit relatively modest decrease in brain volume with age despite high systemic inflammation(南アフリカ先住民チマネ族は全身の炎症が強いにもかかわらず、脳萎縮のスピードは比較的穏やか)」だ。

チマネ族は我が国でも何度も紹介されており、70%以上が今も様々な寄生虫に感染し、さらに全身の慢性炎症が顕著であるにもかかわらず、動脈硬化がほとんどなく、しかもメチル化などで調べたエピジェネティックな老化指標でも、都会人と比べ、老化のスピードが遅いことが知られている。

この民族からは他にも驚くべき話が飛び出しており、2015年にはチマネ族の女性の多産は回虫感染のおかげだという話がScienceに報告されている。

今日紹介する研究では60歳以上のチマネ人をバスで病院に連れて行き、CTを用いて脳画像を撮影、年齢に伴う脳萎縮のスピードを、都会人と比べた研究で、コントロールの取り方に問題がないわけでは無いが、チマネ人は心臓血管系だけでなく、脳の萎縮も遅いと結論している。

今日紹介したいもう一つの論文は、なんとケニア・アンボセリ国立公園のヒヒの群れの老化研究で、デューク大学を中心とする国際チームによりeLifeに発表された。タイトルは「High social status males experience accelerated epigenetic aging in wild baboons(社会的にランクの高いオスのヒヒではエピジェネティックな老化が加速する)」だ。

この研究がすごいのは、1971年から、すでに50年にわたりヒヒの群れが追跡されており、行動学的データとともに、定期的血液採取による様々な研究が始まっていることだ。すなわちそれぞれの個体の誕生時期についてもほぼ正確なデータが揃っている。

実年齢とは別に老化状態を調べる一つの指標がDNAメチル化状態をゲノム全体にわたって調べる検査だが、この研究では、血液細胞のこの検査による、メチル化状態から算定される年齢と実際の年齢のズレについて調べ、メチル化老化を促進する要素を調べている。

詳細を省いて結論だけを紹介すると、これまでメチル化状態を決める重要な要因とされてきた子供時代の様々な困難や、社会的絆は、この集団ではメチル化への影響は少なく、雄の社会的ランクが最も大きな要因になっているという結果だ。言い換えると、高いランクを維持するために、メチル化状態の老化が促進されるという結論だ。

個別の結果も示されており、最も低いランクから、0.7年でトップランクに躍り出た個体は、なんとメチル化年齢では2.6歳も歳を取っていたことが示されている。

他の研究で、ランクの高いヒヒの死亡率は高いようで、ボスを続けることのストレスがよくわかった。

以上、集団を記録し続けるコホート研究こそ、21世紀ゲノム時代に求められている。

2021年5月28日

2021年5月28日

今回から少し難しい内容になりますがご容赦ください。

これまで、1)自閉症スペクトラム(ASD)特異的に見られる102個の遺伝子突然変異を特定した論文(https://aasj.jp/news/autism-science/15576 )、そして、2)このリストの中の遺伝子変異が脳発生に関わっていることを、カエルやヒトiPSを用いて示した研究(https://aasj.jp/news/autism-science/15595 )をとりあげて、最新のゲノム研究がASDにどう迫っているかを紹介してきた。

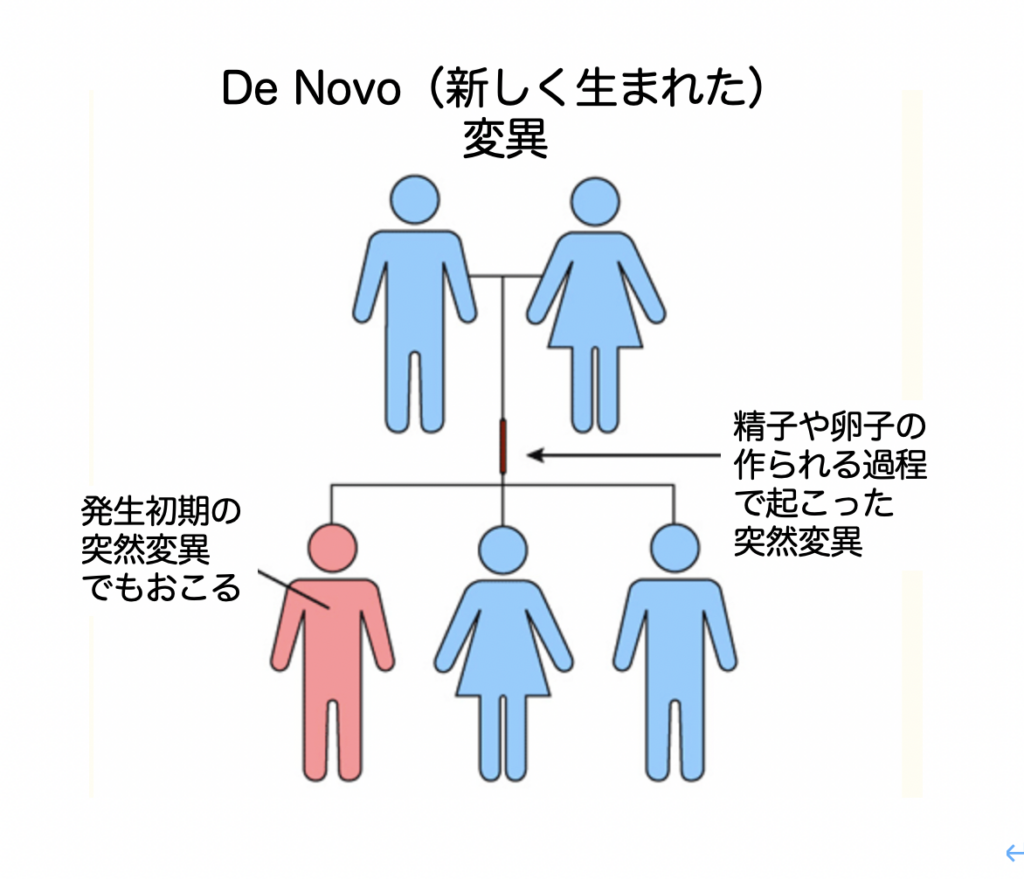

この2編の論文で研究された遺伝子の多くは、de novo変異と呼ばれ、親から伝わった遺伝子変異ではなく、多くは親の精子や卵子の発生過程、場合により本人自身の初期の発生過程で起こってきた変異で、これが脳ネットワーク形成に影響を及ぼし、ASD発症の決定的後押しをしていると考えられるようになってきた(図1)

図からわかるように、このようなde novoの変異を特定するためには、ASD本人で見られた遺伝子変異が、親兄弟には存在しないという消去法を用いざるを得ない。逆に、de novoの変異が本当に発生していることを示そうと思うと、1)精子や卵子の発生過程、2)受精卵からの個体発生の過程に焦点を当て、ASDに関わるレア変異が起こっていることを示す必要がある。

ところが、例えば精子形成過程でASDに関わる変異が起こることは理論的には予想できても、実際に起こっていることをDNA解析で示すのは簡単ではない。というのも、もともとDNA解析には読み間違いが伴うため、何度も読み直してコンセンサスを取ることで、正しい配列を決めるように設計されている。例えば変異が1%の確率で見られるとしても、それを遺伝子解析時の読み間違いとして見落とす可能性があった。

幸いシークエンサーの精度が上がったおかげで、例えば200回繰り返し読んだ時、2%以上の頻度で現れる変異の場合は、読み間違えではないと認定できるようになってきた。これを利用して、ASD児の父親から提供を受けた精子ゲノムを解析し、父親の精子形成で発生した結果、子供に伝達されたde novoの変異を探したのが、最初に紹介する論文だ。

この研究では、ASD児を持つ8家族について、ASD児にのみ見られるde novo変異を912種類特定し、この変異をお父さんの血液や、精子で見つけることができるかを調べている。

もし変異がお父さんの発生途上で生じた場合は、精子だけでなく血液細胞にも見られる。一方精子だけに認められる場合は、精子の元の細胞が他の細胞から分かれた発生後期に変異がおこったと考えられる。一方、精子を作る元の細胞から精子細胞ができる場合にも変異は起こるが、これは頻度が低く、200回繰り返してゲノム配列を読んだ程度では見つけることは難しい。

事実特定されたde novoの912変異のうち、父親由来の染色体上の変異はほぼ半分の501個で、そのうち20種類が父親の精子あるいは血液で発見されている。すなわち、大半のde novoの変異では発生時期を特定できないが、少なくとも4%では、確かに父親の精子形成過程でde novoの変異が発生したことが確認されたことになる。さらにASD児に見られるのと同じ変異が、今回の調べた精子にも存在していることは、この変異が精巣内の精子を作る幹細胞に存在し、持続的に変異精子を作り続けていることを示している(このような状況を変異と正常のモザイク状態と呼んでいる)。

このような変異の多くは、ASD発症に重大な影響を及ぼす変異であることも確認しており、これまで2回にわたって述べてきたように、ASDの発症にde novo変異が大きな役割を負っていることが確認された。このように発生過程で起こった変異は、父親の精子として常に作り続けられるが、幸いほとんどはその頻度は低く、繰り返し子供に伝達されるリスクは低い。しかし今回特定された20変異のうち2変異は、それぞれ14.7%および8.9%という高い頻度のモザイクになっており、これほど高い頻度で存在すると、一定の確率で子供に伝達されることが予想される。

このような場合、同じ変異は精子だけでなく、血液でも見られることから、父親の発生初期過程で起こった変異で、多くの組織に同じ変異を持つ細胞が分布していることが予想できる。

これ以上詳しくは説明しないが、de novoの変異の一部は、親の生殖細胞発生過程のどこかで生じたもので、発生初期に発生した変異ほど、複数の子供に伝達される危険が高いことがわかる。以上の結果から、ASD児のde novoの変異を特定し、同じ変異が父親の精子(母親では同じ検査はできない)で見られる頻度を確かめることで、変異が子供に繰り返し伝達されるリスクがわかることを示唆している。

以上は通常の遺伝形式でなくても、de novoの変異が父親の発生過程で起こり、組織内で変異細胞のモザイク状態が形成されると、de novoの変異として子供に伝達されることを示している。もちろん父親だけでなく、母親の卵子形成過程でも同じことが起こっていい。

これに対し、父親の精子にも、母親の卵子にも、問題になるde novoの変異がなくとも、子供の初期発生過程でde novoの変異が起こり、それが脳細胞で発現して、ASD発症に寄与する可能性も存在する。

この可能性を調べたのがボストン小児病院からの論文だ。

ASDは高次脳機能に関わる状態なので、この研究ではASDと診断され、何らかの理由で亡くなった方59人の脳組織について、全ゲノムを250回繰り返し読むことで、子供の発生過程で起こったde novoの変異が、脳で働いてASDの原因になる可能性を調べている。この精度で遺伝子配列を読んだ場合、受精卵が5-6回分裂して32-64細胞に達するまでに起こった変異であれば、de novoの変異として検出できる。

ASD、正常を問わず一定の確率(一回の細胞分裂あたり2−3変異)でde novoの変異は生じる。変異をさらに詳しく調べると、正常人でも50%で、機能が障害される変異を持つ細胞が2%以上の確率で存在することもわかる。すなわち、正常の脳など存在しないことがわかる。

しかし、変異の性質を調べていくと、ASDの脳では、脳機能に関わる遺伝子の発現に関わる遺伝子の変異の頻度が多いことも明らかになった。すなわち、脳の発生過程でたまたまこのような変異が起こってしまうと、ASDのリスクが高まることを示している。結果、ASDの人を調べると、症状につながる変異の頻度が高まっていることになる。

以上が結果で、前回2回に分けて紹介したde novoの変異が、どのように発生するのかが分かってもらえたのではないだろうか。DNAシークエンサーの進展により、これまでほとんど不可能だったレベルのASDゲノム研究が可能になっているのをみると感慨が深い。

次回は、変異の中でも、特に最近注目されてきたTandem Repeat(縦列反復)のリスクについての論文を紹介する。

2021年5月28日

アルツハイマー病(AD)=βアミロイドという時代が終わり、Tau、炎症、細胞老化、Proteostasis, 幹細胞と数え切れないほどの治療可能性が現れ、AD研究分野は新しい収穫期に入ったように見える。例えばTauタンパクへの介入では、5月12月号Science Translational MedicineではTauに対するモノクローナル抗体治療でTauの蓄積を抑制できるとする前臨床および第一相の治験論文が発表されていたし、

5月26日には同じScience Translational MedicineにPAC受容体を活性化して、ポストシナプスに集まっているTauを除去して、ADを治療する可能性が示唆されていた。

実際にはAβに対する抗体治療開発から分かるように、これらの治療方法でも前臨床研究からの長い道のりが待ち受けていることが予想されるが、AD克服も夢では無いことが実感できる賑わいだ。

そんな中で今日紹介するオランダ神経科学研究所からの論文は、マイクロRNAを用いて神経前駆細胞から分化細胞までの過程を高めてADを治療しようとする、少し毛色の変わった研究で、5月24日Cell Stem Cellにオンライン出版された。タイトルは「Restoring miR-132 expression rescues adult hippocampal neurogenesis and memory deficits in Alzheimer’s disease(miR-132発現を回復させることで成人アルツハイマー病海馬での神経生成を正常化し記憶を回復させる)」だ。

このグループは最初からADで神経前駆細胞からの分化細胞の供給が低下していることに焦点を絞り、これを正常化する方法を探ってきており、その中でこの過程に影響の大きい分子の一つとしてmiR-132を見出してきた。

この研究ではまず、AD患者さんの海馬歯状回で、神経前駆細胞の増殖が低下していることを確認し、ADには分化した神経細胞の変性に加えて、分化細胞を供給する幹細胞システムの活性低下があることを確認している。

あとはアミロイド沈着が促進するADモデルマウスを用いて、miR-132は運動により神経細胞に誘導され、分化細胞の供給を高めるが、アミロイドの沈着が始まるとmiR-132の発現が抑えられることを示している。

次に、miR-132をマウス海馬でノックダウンし、マウスに運動をさせると、普通ならmiR-132の上昇と並行して起こる神経前駆細胞の増殖分化が抑制されることを示し、miR-132が神経細胞増殖に関わっており、生きたマウスで発現量をコントロールできることを確認している。

あとは、ADマウスモデルにmiR-132を注射することで、前駆細胞から分化細胞への増殖を高めることが可能であること、その結果マウスの認知機能の低下を抑えられることも示している。

他にも、試験管内で人間の神経細胞を用いてmiR-132の影響を調べたり、miR-132により、mRNAの発現がどう変わるかなどを調べているが、効果のメカニズムに迫るところまでは行っていない。

以上、しかし割と投与しやすく、比較的長期間効果を発揮できるRNAによる治療が、しかも細胞の供給を高めることで可能だとすると、変性を防ぎ、失われた細胞の供給を高める、新しいコンビネーション治療開発が可能ではと期待できる。

2021年5月27日

AASJでは新型コロナワクチンの副反応論文については、できるだけ紹介していきます。

今回は、RNAワクチンによるアナフィラキシーに関する論文(https://aasj.jp/news/lifescience-easily/15439 )、そしてアストラゼネカやジョンソン&ジョンソンのアデノウイルスワクチン接種後の血栓性血小板減少症のメカニズムとその治療についての論文(https://aasj.jp/news/watch/15740 )、に続いて3回目になる。

これらの記事から、アデノウイルスワクチンに関しては無視できない数の死亡例が発生したが、現在では対処方法も確立していることがわかっていただいたと思う。

このとき紹介した論文は、アデノウイルスワクチンの何かが、ヘパリンと同じようにPF4を凝集させ自己抗体を誘導するとする仮説に立っていた。

ところが昨日、フランクフルト大学から査読前の論文がResearch Squareに掲載され、

なんと、アデノウイルスがコードするスパイクDNAがスプライシングを受けてしまって、スパイクタンパク質が細胞外に分泌され、その後誘導されるスパイクに対する抗体がACE2を発現した血管内皮上で血栓を誘導すると提案している。当然この問題はmRNAワクチンには存在しない。

これまで血栓を起こした症例ではPF4/ヘパリンに対する自己抗体が検出されているが、このグループは、PF4に対する自己抗体は、ワクチン接種とは独立に存在すると考えており、例えば心臓の手術後にPF4自己抗体ができることを考えると、分泌されたスパイクに対する自己抗体と共同して稀な血栓症を起こす可能性は十分ある。まだ査読前だが、このレベルの研究がこのスピードで発表されるのは、全世界の研究者がCovid-19に立ち向かっていることがよくわかる。

一方、mRNAワクチンについても、気になる副反応論文が英国フランシスクリック研究所からNature Medicineに昨日報告された。

タイトルを訳すと、「大腸直腸癌の患者さんがBTN162b2ワクチン接種後に発症したサイトカイン遊離症候群」になる。このサイトカイン遊離症候群とは、Covid-19の重症例で有名になったサイトカインストームとほぼ同じと考えてもらっていい。すなわち、急に様々なサイトカインが血中に流れ出し、様々な全身症状を示す。

現在、ガン患者さんはCovid-19のハイリスクグループとして、ワクチン接種が望ましいとされている。私も乳ガン治療中の妹にも接種を勧めたし、これまで膨大な数のガン患者さんがファイザー/ビオンテックワクチンを受けていると思うが、重大な問題が報告されたのは、アナフィラキシー以外には知らない。もちろん、サイトカインストームがワクチンで起こるとことも想像できなかった。

しかし報告を読んでみると、この患者さんは転移性の大腸直腸ガンの治療のため、2019年からPD-1に対する抗体投与を続けている。このチェックポイント治療は、ガン抗原に対するT細胞免疫を強める治療だが、ガンに特異的ではない。ワクチンに対する抗原に反応して、強いサイトカイン反応が誘導される可能性も納得できる。

この患者さんでは、一回目のワクチン接種後(接種時には軽い炎症で止まっている)5日目、全身の筋肉痛、下痢、そして38.4°Cの発熱がおこり、すぐに入院。Covid-19感染可能性を含む様々な可能性を調べる検査の後、入院後5日目にサイトカインストームと診断が下り、メチルプレドニン静脈注射を開始、症状は急速に改善して、治療開始後7日で退院している。

ワクチン接種後5日目という、免疫反応が起こる時期と一致しているため、当然スパイクに対するT細胞がサイトカインを遊離しているのではと疑い末梢血のT細胞の反応を調べているが、抗体は上昇し続けているにもかかわらず、T細胞の反応は認められていない。

しかし、mRNAワクチンの場合、すぐに所属リンパ節に抗原が移行し、そこで強いT細胞反応が誘導されるので、リンパ節のT細胞を調べないと、サイトカインストームがスパイクに対するT細胞によるかどうかは、末梢血のT細胞を調べるだけでは結論できない。

いずれにせよ、接種後すぐにおこるアナフィラキシーだけでなく、免疫反応が上昇し始める時期に見られるサイトカインストームが起こる可能性も考慮しておく必要があるというのがこの論文のメッセージだ。

しかし、プレドニンの静脈注射で十分対応できるレベルのサイトカインストームと言っていいので、心配は無用だろう。これほど迅速な研究が進んでおり、主治医は必ず可能性を頭に入れておく必要がある。

2021年5月27日

どんな分野でも、やってみようと思い立つ人が出てくるまで、考えもしないという可能性がある。そんな典型例が、今日紹介するハーバード大学とスタンフォード大学からの論文で、結論はRNAも糖鎖修飾を受け細胞表面上に発現するという話だ。タイトルは「小分子RNAはN-グリコシル化により修飾され細胞表面に提示される」」だ。

タンパク質や脂肪が糖鎖修飾されることは教科書的な知識だが、RNAなどの核酸が糖鎖修飾を受けるなどとは教えたことも、教えられたこともないし、いくらRNA が多様な機能可能性を持つことを理解しても、わざわざ細胞表面で何らかの機能をするとは思えない。

そんな常識を振り切って、RNAも糖鎖修飾されている可能性を探るため、細胞培養中に糖鎖を標識し、標識分子を指標に糖鎖修飾された全ての分子を回収した後、RNA以外の全ての分子が除去される厳しい処理を行い、RNAも糖鎖修飾を受けていることを発見する。面白いことに、このような糖鎖修飾を受けるRNAのほとんどはmRNAではなく、小分子non-coding RNAと呼ばれる分子であることを、核酸配列から示している。

このような研究に対しては、レフリーは最初から疑ってかかるので、ともかくRNAが糖鎖修飾を受けるということを証明するため、様々な実験を行なっており、その結果、

RNAに結合する糖鎖は、通常哺乳動物で見られるシアル酸が結合している。 RNAを就職している糖鎖の構造は細胞ごとに少しづつ異なっている。 糖鎖修飾を受けたRNAは細胞表面上に存在し、レクチンに結合する糖鎖の近傍の分子を標識する方法で、標識できる。 シアル酸結合レクチンと二重鎖RNAに対する抗体が、細胞表面上の糖鎖修飾RNAと結合できる。 などが明らかにされた。化学上、N-グリコシル化が直接RNAに起こる可能性はないので、RNAに取り込まれるグアノシンが先に修飾され、その上にNグリコシル化が起こるのだろうと結論している。しかし、更なる詳細には今後の研究が必要で、例えばどうしてRNAが分泌されてしまわずに、細胞表面上に止まっているのか、そして何よりもその機能は何かなど、謎が多い。

新型コロナウイルスに対する自然免疫センサーの一つ、TLR7は細胞内で働いているとしているが、最近東大医科研の三宅さんたちは細胞膜上で機能していることを証明している。細胞がパンクした後のRNAを検出するのかなどと勝手に考えていたが、RNA自身が細胞膜に存在するとすると、様々な可能性が浮かんでくる。これは私の戯言に過ぎないが、おそらく、新しいイメージが多くの人に浮かんでいるのだと思う。

2021年5月26日

先日AASJ理事会、総会を無事終えることができたが、昨年の新しい展開の一つは、日本網膜色素変性症協会が開催されたゲノムとゲノム医療についてのオンラインセミナーのお手伝いをすることができ、医学情報で患者さんのお手伝いをするというAASJの活動を広げることができたことだろう。このとき議論されたように、網膜色素変性症のおよそ半分で原因になる遺伝子変異が特定されており、CRISPR/Casも含め様々な遺伝子治療が行われている。ただ、これらは視細胞が存在している段階で、視細胞が失われた後は、現在神戸アイセンターで万代さんが取り組んでいる視細胞移植が必要になる。

これと並行して、視細胞回復は諦め、網膜に残っている細胞に視細胞の機能を与える治療法も試みられており、光感受性色素を網膜ガングリオン細胞に投与し視力を回復させる方法について随分前に紹介した(https://aasj.jp/news/watch/12530 )。

今日紹介するパリのソルボンヌ大学からの論文は、光を感受するtdTomato分子とそれに反応するチャンネルロドプシンをコードする遺伝子を、網膜色素変性症で40年前に視力を奪われた男性の網膜に導入し、カメラで捉えたモノクロ像を、tdTomatoに適した波長の光に変え、それを網膜に投射する方法についての研究で、まさに光遺伝学を用いた視力回復法の開発と言える。タイトルは「Partial recovery of visual function in a blind patient after optogenetic therapy (視力が失われた患者さんの視機能を光遺伝学治療で部分的に回復する)」だ。

いつかは光遺伝学を用いた神経操作が人間でも始まると思っていたが、光を感知する網膜細胞という最もオーソドックスな細胞で光遺伝学が最初に導入されたことは納得できる。

しかし、網膜のような光に常に晒される場所に、光感受性の色素とチャンネルが常に発現している場合、光毒性の問題が必ず生じる。これを解決するため、この研究では毒性の少ない赤側にシフトした波長に反応するチャンネルロドプシンを用いている。

そして、自然の光を感知するのではなく、いったん画像センサーに取り込んだ映像を、ゴーグルを通して、590nmの波長の強弱に変換して、それを網膜に投影している。この赤側にシフトした波長のおかげで、瞳孔の反応が抑えられ、投射も問題なく行える。

結果の評価だが、白い机の上に黒い物体をおいて、それを感知できるか自己申告で調べると、遺伝子導入後に、ゴーグルで投影した時だけ、比較的大きな物体なら区別できるようになる。一方、自然の光には全く反応しないし、また遺伝子導入前には全く反応は起こらない。

さらに、脳波による脳活動で調べると、遺伝子導入した側の反対側の後頭皮質で、ものを認識した時だけα波の振幅の低下が観察され、他覚的にも光に反応していることがわかった。

他にも訓練することで、戸外に出て活動するとき、横断歩道のストライプの数を数えたり、室内でもお皿やカップ、あるいは携帯電話を認識したり、ドアや老化まで認識できるようになることを示している。

以上が結果で、ついに光遺伝学が利用されたのかという感慨は大きい。今後、レーザーを用いて画像の投影が可能になると、文字も含めてさらに詳細な情報を視覚的に得ることが、理論的には可能になるようだが、おそらく文字を読むというのが次のゴールになるのではと期待している。

2021年5月25日

21世期に入って、病気のリスクと相関するゲノム変化を解析する研究が急速に拡大し、今や個人のゲノムを調べるサービスを受けた米国人は3千万人に迫っている。ワクチンと同じで、この分野でも我が国のスピードは遅く、おそらく自分のお金を払ってゲノム検査を受けた人は百万人には達していないのではないだろうか。

一方、ではこのようなゲノム検査を受けたとき、自分の将来のリスクについてどれほど的確に予想できるのかと問われると、答えは簡単ではない。実際生命保険と同じで、確率論で示されても、結局自分が当事者になるまで、リスクを実感するのは簡単ではない。この実感のなさの重要な原因は、ゲノム検査で明らかになる遺伝子変化(この場合多型と言ったほうがいいが)のほとんどで、病気メカニズムとの関わりが解明されていない。

今日紹介するカリフォルニア大学サンディエゴ校からの論文は、病気とゲノムとの相関を調べる研究(GWAS)から発見される多型の意味を問うことがいかに大変かをしめす研究で、しかしこの困難を乗り越えたところに新しい病気の理解があることがよくわかる。タイトルは「Interpreting type 1 diabetes risk with genetics and single-cell epigenomics(遺伝学とsingle cellレベルのエピゲノミックスを組み合わせて1型糖尿病のリスクを理解する)」だ。

この研究ではGWASについても18942人の1型糖尿病(T1D)患者さんを集めて、50万人のコントロールと比べた新たなデータを、これまで発表されているデータと組み合わせ、多型マップの精度を一段と高めている。解像度は高まっているが、結果自体はこれまでと同じで、1)明らかにT1D発生の主因子となることがわかる遺伝子に連鎖する多型が特定される、2)T1Dに連鎖する多型はリュウマチやSLEに関わる多型と相関する、などがわかるが、ほとんどの多型については、発症メカニズムと相関させることは難しい。

結局ゲノムデータをエピゲノムデータと統合することが、多型の関わりを知るためには必要になるが、ゲノムと異なり、エピゲノムは細胞によって異なっているため、解析が簡単ではない。

この研究では、膵臓という臓器レベルでATAC-seqを用いたクロマチン解析を行い、遺伝子のどの領域がオープンになっているかを調べると同時に、膵臓に存在する様々な細胞の遺伝子発現をsingle cell RNAseqを用いて調べている。

この結果、膵臓に存在する各細胞レベルの遺伝子発現パターンと、完全ではないにしてもオープンな染色体構造を特定することができるので、その上に先に明らかにしたT1Dと相関する遺伝子多型マップを重ねる作業を行なっている。書くと簡単だが、実際には高い情報処理技術の必要な大変な作業だと思う。

こうして初めて、それぞれの多型がどの細胞を通して病気に関わるかがわかる。例えば有名どころで説明すると、免疫機能を抑制するCTLA4の上流の多型はT細胞を通していることや、IL10やIRF1はマクロファージを介して、さらにサイクリン依存性キナーゼCDKN1Cはベータ細胞を介してT1Dに関わることがわかる。

T1D発症には様々な要因が重なることがわかっているが、このレベルの解析があると、個々の患者さんに集まった多型を、関与している細胞と分子のシナリオになんとかつなげることが可能になる。

最後にその例として、これまであまりT1Dリスクとして研究されてこなかった嚢胞性線維症の原因遺伝子CFTR近くの多型を具体例として、このような研究の重要性について示している。

CFTRは欠損すると嚢胞性線維症を発症するが、患者さんでは糖尿病が発症することが知られている。今回特定された多型はCFTR遺伝子の膵管細胞特異的発現に関わるプロモーターに存在し、この多型が存在することでCFTRの発現が低下することを細胞で確かめている。また、遺伝子発現とゲノム多型を相関させるeQTLとこの多型は重なっていることが示されている。

以上の結果は、T1D発症にCTFRの発現が膵管細胞で低下することにより、イオンチャンネルの異常が起こり、これが自己免疫の引き金になる、あるいは免疫によるベータ細胞障害を高める可能性を示唆している。

これまでゲノム/エピゲノムの統合というと、GWASとeQTLの対応と同義だったが、single cell RNAseqや、将来予想されるsingle cell ATACseqによる、細胞レベルの解析が可能になることで、これまでの蓄積の利用が大きく加速するように感じている。